Dove si parla dell’utopia di Pandora e l’inferno di Bosch, di comunità nel deserto (californiano) dove l’arte è di casa, di “essere natura”, poesia e anima, del cuore grande di Etty Hillesum, di paesaggi sonori interiori in cui è bello perdersi N 5 | GENNAIO 2023

Avatar Boosta Jheronymus Bosch Susanna della Sala Elisabetta Rasy Davide Rondoni Andrea Staid

REDness

è passione, arte, impresa, comunicazione.

È il "rossore" provocato dalle emozioni forti. Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.

La redness

è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina. È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria.

REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.

Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

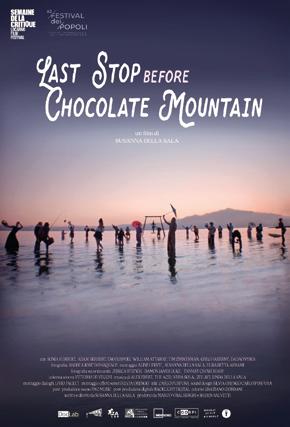

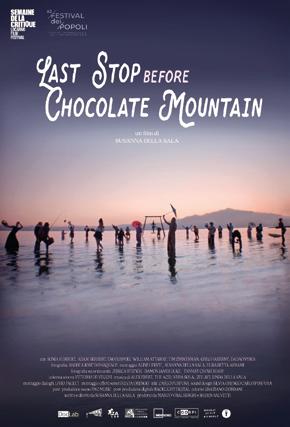

In copertina: performance di Joséphine Wister Faure dal film “Last Stop Before Chocolate Mountain”

Foto di: Jessica Steiner (servizio a pag. 6)

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano

Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

60

EDITORIALE

4 Ode al pesce-civetta

L

UOGHI

I

NCONTRI

6 Susanna della Sala: raccontare la poesia degli outsider

Andrea Staid: trovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura 28 Boosta: le tante vite di un musicista che non si accontenta 36 Davide Rondoni: un poeta al servizio dell’anima

60 Avatar: viaggio a Pandora tra utopia e (ir)realtà 68

STORIE D’IMPRESA

74 Ambra Barbagallo: un medico sub contro i luoghi comuni 74

C

OMMIATO

74 Pietro Citati: “La ragazza dagli occhi d’oro”

MEDITAZIONI

46 Elisabetta Rasy rilegge il diario di Etty Hillesum, maestra di giovinezza 50

E

VENTI

50 Jheronymus Bosch a Milano: la verità è stravagante

3 GENNAIO 2023 2 MESE 2022 4

6

20

46

S OMMARIO

Ode al pesce-civetta

«Quando apriva gli occhi, Bosch vedeva i conigli, le streghe al sabba, gli elefanti, le scimmie, le civette, i grifoni, la luna in cielo e l’elefante-civetta, il pesce-civetta, tutte cose confuse e mescolate, che a lui sembravano quotidiane e naturalissime»

Citiamo Citati, per cominciare, e le parole che dedicò a Jheronymus Bosch - «l’ingenuo, il folle, lo spiritoso, il sapientissimo Bosch», «l’immaginoso teologo», «pittore unico, capace di attrarre tutti e di nascondersi a tutti, come un oggetto misterioso e mostruoso». A Pietro Citati, su questo numero, dedichiamo un devoto commiato. A Bosch un appassionato omaggio, come si conviene a questo genio per metà medievale e per metà rinascimentale (un ibrido che non ci dispiace affatto) e ai suoi quadri stupefacenti. Partiamo da qui per ricordarci che l’arte non è passatempo, arida

invenzione, sollazzo culturale, creazione fine a sé stessa. L’arte è un modo di guardare il mondo e dargli un ordine (o un disordine), è visione che svela, è un esercizio di consapevolezza. Bosch vedeva davvero ciò che dipingeva e lo mostrava anche a noi, con tutti i suoi significati evidenti o nascosti, che parlano all’intelletto e al sentimento. Che sia ludica o pedagogica, solenne o rivoluzionaria, l’arte è uno sguardo altro, che ci consente di vedere la verità delle cose, la loro bellezza.

Lo racconta la storia che apre la rivista di questo mese. L’arte è arrivata a Bombay Beach, nel deserto californiano, e ha trasformato un’intera comunità, che viveva ai margini del mondo, vicino a un lago tossico. Salvo poi scoprire che l’arte c’era già, praticata dagli abitanti del posto, indossata, disegnata, trasformata in giardini e canzoni, ritrovata nelle cose e nella natura.

Ce ne parla Susanna della Sala, che ha raccontato quel luogo in un bellissimo documentario, arte su arte, quindi realtà all’ennesima potenza, perché è a questo che servono film, disegni, musiche, installazioni, a farci vedere meglio, più lontano e in profondità. Qualcuno l’aveva raccontata come la storia edificante dell’arte che trasforma e salva (fin troppo radical-chic). Susanna, invece, si concentra sull’anima e la magia, l’incontro tra due mondi che si completano, la (ri)nascita di una comunità, che trova nell’arte il suo rito liberatorio, uno strumento per conoscersi meglio e provare ad andare oltre i propri limiti. Riusciremo un giorno a vivere in armonia con gli altri e la natura? Sembra una domanda un po’ naÏf. E invece è la questione che dovrebbe occupare ogni nostro pensiero - di individui e collettività, artisti e società, menti libere e governi illuminati - come ci spiega l’antropologo Andrea Staid. Essere natura non significa darsi una mano di verde (anzi “green”), comprare “bio” e parlare con gli alberi (o almeno, non solo). Significa cambiare il nostro modo di vivere e consumare, smetterla di pensarci al centro del mondo, aprirsi ad altri modi di intendere l’esistenza (vedi quelle culture extra-occidentali che concepiscono la foresta come un organismo vivente e vedono un’anima in ogni cosa). Fine della

distopia della crescita infinita. Il che non significa “tornare indietro” o vivere una vita di “rinuncia”, ma guadagnare in tempo, salute (fisica e mentale), libertà, spirito, armonia.

Quell’armonia che, guarda caso, è al centro dell’utopia cinematografica di Pandora, scelto come luogo del mese: reale o immaginario, poco importa, basta che sia “vero”. Avatar è un grande giocattolo tecnologico, ma anche una fiaba limpida, che attinge al pensiero orientale, celebra la sensibilità ecologica delle nuove generazioni, e dice qualcosa sul presente e il futuro possibile.

A proposito di anima, il poeta Davide Rondoni ci regala parole di grande ispirazione, oltre a un romanzo che provoca e affascina come lui sa fare. Mentre Elisabetta Rasy ci accompagna nell’universo interiore di Etty Hillesum, raccontata per ciò che era davvero, una ragazza che cercava la felicità, la libertà, l’amore, e che ha resistito all’orrore con la fede e l’umanità.

La colonna sonora del mese? Post Piano Session di Boosta. Musica-mondo da ascoltare (e guardare) a occhi chiusi: paesaggi interiori, contemplazioni elettriche, frammenti di melodie, distorsioni, improvvise illuminazioni, attraversando generi, suoni e rumori. L’arte non spiega, non si limita a intrattenere o rassicurare, ma aiuta a vedere e sentire. (f.t.)

5 GENNAIO 2023 4 GENNAIO 2023

E DITORIALE

Susanna della Sala

Dal disegno alla regia per raccontare la poesia degli outsider

Il mondo magico di un’artista che ha trovato l’America, quella vera

Nel deserto di Bombay Beach (California) per riscoprire cosa significa essere comunità

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

Ci sono storie e personaggi che solo la realtà sa scrivere. Ecco perché il miglior cinema, a volte, è quello che ha l’umiltà di mettersi in ascolto, di osservare, di “lasciarsi usare”. Quello che si mette al servizio del reale (la sua folle bellezza, la sua verità nascosta). Last Stop Before Chocolate Mountain, ad esempio. Non è certo un caso che la regista Susanna della Sala venga dal disegno e dalla scenografia, che sia anche scrittrice e montatrice – non un solo talento, ma tante passioni creative, non l’ossessione di “arrivare”, ma il gusto di cercare, sperimentare, magari anche cambiare insieme a ciò che incontri.

Il suo mondo poetico è magico e delicato, abitato da figure surreali e personaggi eccentrici, pesci, sirene, pierrot circensi. Un antidoto alla durezza e al cinismo dei tempi in cui viviamo. Un po’ come la storia che racconta nel suo film, fatta di outsider filosofi e artisti in fuga dalla società di massa, emarginati mezzi matti e musicisti anarchici. Persone sole che si fanno comunità, in un luogo incantato ai margini del mondo.

Avevo letto di un lago tossico, di un luogo definito una “discarica”, di una cittadina fantasma. Eppure quei “fantasmi” si sono rivelati di una vitalità che non avevo mai incontrato prima, spinti dalla voglia di ricostruire, creare, comunicare

tà-fantasma, abitata solo da chi non poteva permettersi di andare via o da chi era troppo legato a quella terra per abbandonarla. Una terra di nessuno, un rifugio per disperati (apparentemente), ma anche un luogo con un suo fascino misterioso, di quelli che attraggono artisti, creativi, “mistici” nomadi. Nasce da qui la seconda vita di Bombay Beach. La città ripulita, le case ricomprate, la creazione di un evento artistico, una Biennale, che ha attirato anche grandi nomi della musica, della pittura, del teatro.

Ma ciò che spicca, qui, sono le persone. La matriarca del luogo, una signora gentile approdata da giovane in questa terra con i figli, in fuga da un marito violento. Un rapinatore di banche in pensione, che passa il suo tempo girando in bici nel deserto e realizzando disegni poetici. Un “aristocratico” creativo, figlio di un uomo straordinario e ingombrante (il principe Dado Ruspoli, amico di Salvator Dalì e Brigitte Bardot, sperperatore di ricchezze, dedito all’oppio). Un poeta dai mille talenti che riesce a trasformare dei pezzi di ferro arrugginito in opere d’arte, improvvisa strofe rap e ha un modo tutto suo di celebrare il sacro della vita e del mondo.

Bombay Beach è un luogo unico, un angolo di mondo sperduto, ma è anche una metafora universale. È resistenza e riscatto. È la ricerca della realizzazione e della liberazione individuale, che si concretizza nella riscoperta della collettività, dentro una mini-società anarchica, senza leggi, senza classi, completamente autogestita, ma anche senza l’arroganza di diventare un esempio, una comunità alternativa. Susanna della Sala si è innamorata a prima vista di questo luogo e ha avuto la sua dose di “risposte” (di esperienza collettiva e liberazione personale). Il cinema - e l’arte, in generale – dovrebbe essere sempre così: non una rappresentazione di sé, ma un’immersione in una realtà altra, una diversa possibilità, da vivere e da condividere.

è certo un caso che a Milano venga presentato al Beltrade, oasi del cinema indipendente, di culto, d’autore (oggi 20 dicembre, tanto per dire, mentre scriviamo, vanno in scena sette film, dalle 11 di mattina all’1 di notte, da Singin’ in the Rain a Bones and All, passando per Last Stop Before Chocolate Mountain, Il Cristo in gola di Rezza e il ritorno de I misteri del giardino di Compton House). Così come è giusto che una delle prossime tappe, a gennaio, sia al Cinemino, altra avamposto milanese del cinema di qualità.

Come sei arrivata a Bombay Beach?

Chi potrebbe inventarsi un posto come Bombay Beach? Poche case sperdute, nel deserto californiano, vicino a un lago tossico. Qualche roulotte, tante abitazioni abbandonate, montagne di rifiuti ovunque. Era un luogo alla moda, un tempo, frequentato da gente come Frank Sinatra e Bing Crosby. I filmati di repertorio mostrano bagnanti sorridenti e gente che fa sci d’acqua nel lago. Poi un disastro ambientale ha allontanato i turisti, ha sterminato la fauna del lago (il Salton Sea), ha spopolato la contea (nel 2010 si contavano 295 abitanti).

Una meta vacanziera à la page trasformata in una cit-

Ne parliamo con lei in un locale di Milano, vicino al cinema Beltrade, mentre aspettiamo che arrivi l’ora della proiezione. È una tappa del tour del film in giro per l’Italia. Fra poco lo presenteremo al pubblico milanese, dopo che il documentario è stato selezionato dal festival di Locarno e proiettato al Festival dei Popoli (dove ha vinto tre premi). Oltre a Firenze è già stato a Roma, Bologna e Genova. Lei, ovviamente, non manca mai, perché questo è uno di quei film che vanno accompagnati e sostenuti in ogni modo, per trovare il suo spazio in un mercato bulimico e impietoso, in cui sopravvive solo il più forte. Non

Grazie a Tao Ruspoli, uno dei protagonisti del film, che ho conosciuto per caso nel 2011. Mia sorella lavorava in America a San Francisco. Sono andata a trovarla e volevamo improvvisare un road trip di due giorni. Abbiamo trovato un camper da affittare e il proprietario era lui.

Quindi è una storia cominciata per puro caso, più di dieci anni fa.

Assolutamente casuale. Tra l’altro, alla fine, il camper non lo abbiamo più affittato. Ma lui ha questa personalità così forte, eccentrica, e visto che eravamo italiane come lui, ci ha invitato a casa sua a Venice Beach, a Los Angeles. Lo abbiamo conosciuto, abbiamo bevuto un caffè e ci ha raccontato la sua storia. Poi siamo rimasti in contatto, perché lui a quel tempo faceva il documentarista.

Susanna della Sala

8 GENNAIO 2023

9 GENNAIO 2023

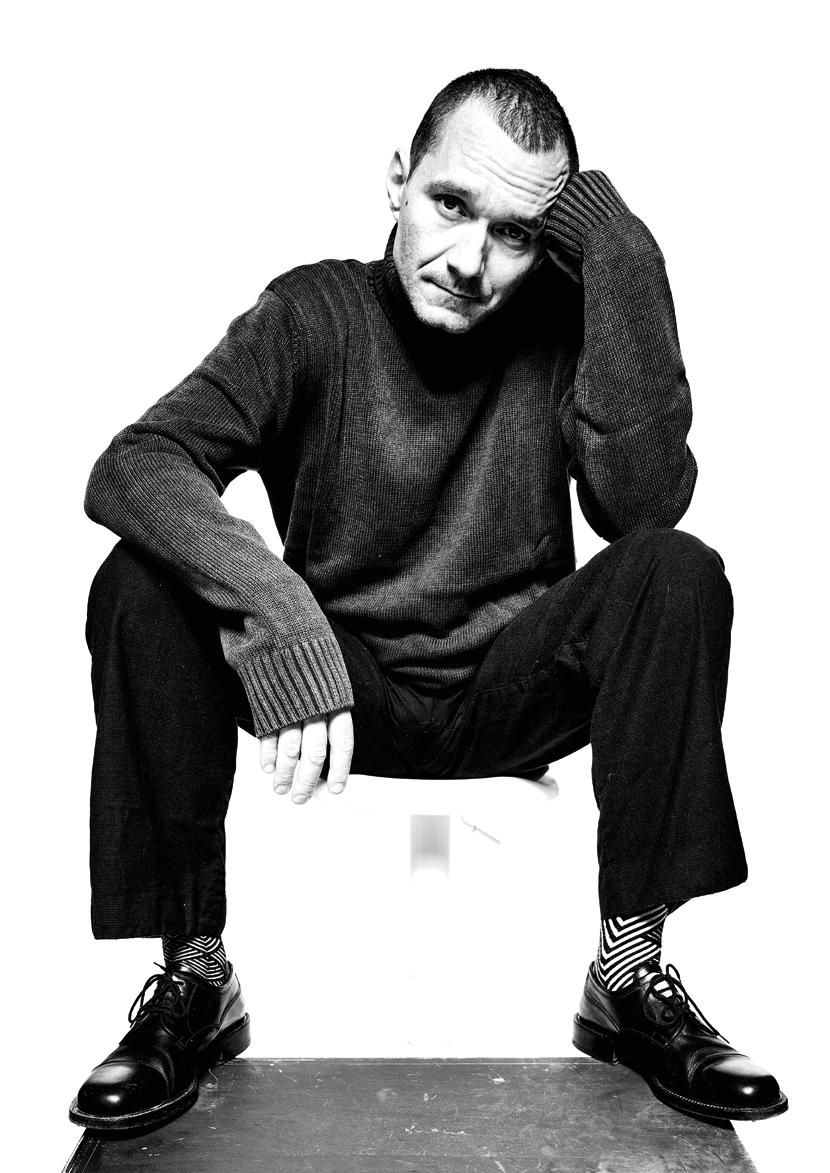

(foto Jessica Steiner)

Tu eri ancora agli inizi.

Non avevo ancora girato il primo corto. Siamo rimasti in contatto a distanza. Uno scambio artistico. Gli chiedevo consigli. Quando poi gli ho mandato il corto Il Dottore dei pesci - che in fondo parla di emarginazione e di accettazione, il protagonista è un outsider eccentrico - lui mi ha detto che si stava trasferendo a Bombay Beach e mi ha suggerito di cercare quel luogo online. Mi ha detto: “È un posto che fa per te, vieni a girare qualcosa!”.

Era un luogo già conosciuto?

Quando ho iniziato a fare ricerche ho letto di un lago tossico, di un luogo definito “discarica”, di una cittadina fantasma fatta di rovine, di un progetto imprenditoriale fallimentare. Eppure quei “fantasmi” si sono rivelati

di una vitalità che non avevo mai incontrato prima, spinti dalla voglia di ricostruire, di creare, di collaborare, di comunicare.

In quel momento gli artisti non c’erano ancora, ma sapevo che Tao aveva intenzione di coinvolgerli. Ha fatto i primi tentativi nel 2015-2016 con pochi artisti. Quando sono arrivata io, alcuni avevano già iniziato a trasferirsi a Bombay Beach, comprando le proprietà.

Hai deciso subito di girare?

Sì, ho fatto una scelta di pancia. Alla fine sono rimasta 9-10 mesi in totale, facendo tre mesi alla volta, per questioni di visto. Inizialmente abbiamo prodotto il documentario con una raccolta fondi, lanciata in Italia, su Indiegogo. Non era una produzione ufficiale. Anzi, all’inizio avevamo anche paura di essere cacciati. È girato tutto con la camera a mano anche per questo motivo. All’inizio non sapevo cosa sarei andata a raccontare. Ma nello stesso momento in cui siamo arrivati, ho iniziato a girare. So che ci sono documentaristi che prima fanno lunghe ricerche. Io invece ho pensato fosse meglio che si abituassero a me con il terzo occhio. Era un piccolo terzo occhio, si parla di un budget bassissimo: il primo anno abbiamo raccolto 6mila euro. Avevamo una piccola 5D, con un piccolissimo microfono, ed eravamo in due. Dopo quaranta giorni il direttore della fotografia se n’è andato e sono rimasta sola. A volte tenevo anche la videocamera abbassata, per non perdere mai il contatto con la persona che avevo davanti. Andavo a sentimento.

Gli abitanti del posto ti hanno dato subito fiducia? No, anzi, è stato difficile. Ci sono tanti filmati su quel luogo finiti online che per loro sono “porno-povertà” (poverty porn). Avevano paura che anch’io fossi lì per guardarli in modo morboso, tirando fuori il peggio di quel luogo.

Il rischio c’è sempre: l’autore intellettuale che osserva i marginali e li racconta per edificare il pubblico borghese.

Per fortuna col tempo hanno capito che il mio sguardo era di tutt’altro tipo. Forse anche perché non ho mai invaso i loro spazi, non sono mai entrata nelle loro case, che spesso sono arrabattate alla meglio. Hanno cominciato a fidarsi quando hanno capito che a me interessava ciò che loro volevano raccontare, non il mio punto di vista.

Io non avevo nessuna pretesa o richiesta, anche dal punto di vista del linguaggio cinematografico. Ero lì per ascoltare ciò che volevano dirmi. Più che scegliere io i personaggi, sono loro che hanno scelto me.

Chi ha voluto mi ha cercato spinto dall’esigenza di raccontare la propria storia, a volte per esorcizzare il proprio passato e a volte per gioco, un modo per stare assieme e comunicare. In questo senso il film è nato in maniera spontanea e collettiva, proprio come le innumerevoli installazioni, le performance, le parate.

Il mio metodo di approccio a questo film è stato quello di lasciare libertà, di non imporre il mio sguardo. Bombay Beach è un luogo libero e stravagante, non potevo incatenarlo in un linguaggio unico prestabilito e formale.

Ci sono personaggi davvero incredibili, a partire da Sonia, la magnifica matriarca, e da suo figlio Adam, l’ex-rapinatore di banche.

Lui è il primo che ho conosciuto quando sono arrivata. È un personaggio fantastico, che non si può inventare, lo puoi solo trovare. Lo abbiamo incontrato appena approdati a Bombay Beach. Un uomo sui 50 anni con le braccia ricoperte di tatuaggi intento a scarabocchiare su

scarti di cartone. Mi sono avvicinata attratta dai suoi disegni che lui mi ha presentato come “scarabocchi”. Mi ha colpito, perché anch’io disegno e curo una pagina che si chiama “la scarabocchiatrice”. Ci siamo seduti con lui e ci ha raccontato la sua storia. “Ho imparato a disegnare in carcere, ci sono stato 26 anni per aver rapinato 8 banche” ha detto. “Disegnare è la mia terapia”. È stato quell’incontro a far scattare la scintilla.

A scriverlo, un personaggio del genere, risulterebbe poco credibile.

Forzato, sì. Lui ha questa personalità estrosa, esuberante, ma i disegni sono esattamente all’opposto, molto geometrici. La sua mente riesce a sintetizzare ciò che vede in modo simbolico. Quando parla, fatichi a seguire il filo di ciò che sta dicendo. Ma poi realizza opere come l’immagine finale del film, con quella porta in fondo alla strada che rivela finalmente una via d’uscita.

Lui ha trovato un senso grazie all’incontro con gli artisti.

Perché ha scoperto di far parte di quella realtà, della comunità degli artisti.

Susanna della Sala

11 GENNAIO 2023 10 GENNAIO 2023

Tre protagonisti del film: William Attaway, Sonia e Adam Herbert

(foto Damon James Duke)

(foto Jessica Steiner)

(foto Andrea Josè di Pasquale)

(da “Neolovismo”)

In ogni cosa che dicono c’è una saggezza, una profondità incredibile, che forse deriva anche dal contesto ostile. È stato illuminante anche a livello personale.

Sono stati dei maestri di vita

Ma al di là del camera a mano, delle scene “rubate” alla realtà o improvvisate, ci sono anche immagini poetiche, piani lunghi, inquadrature che sembrano quasi video-installazioni. Il tuo film, in un certo senso, corrisponde a ciò che guarda e dà vita a quel progetto artistico, oltre a raccontare la verità di quelle persone.

L’intenzione era raccontare il luogo e i personaggi. Ma sottolineando l’emotività, ciò che provano le persone, e la magia del luogo. Man mano che sono entrata in confidenza con loro e con il posto, con la comunità, ho avuto anche la possibilità di trovare un linguaggio per il film che fosse meno improvvisato. Sicuramente c’è stata anche un’evoluzione stilistica. Però l’intenzione principale era quella di raccontare le loro emozioni e il modo in cui loro percepiscono il luogo in cui vivono. Sonia, la matriarca, lo dice espressamente: qui c’è una magia che non so spiegare ma c’è. Ci sono aspetti del reale che sono nascosti, legati alla sfera emotiva del luogo e delle persone ma che per me esistono, fanno parte della realtà anche se poco tangibili. È

stato proprio questo che ho cercato di indagare e rappresentare. Quelle sensazioni, la poesia, la magia, l’energia di quelle persone. Sicuramente il contesto mi ha aiutato. Il deserto è un luogo violento dove sopravvive solo ciò che ha davvero una forza. Forse è per questo che gli artisti sono attratti da questo posto. È rimasta l’essenza delle cose.

La rinascita di quel luogo è reale? Sta continuando? Il luogo si è trasformato e anche le persone, la loro storia individuale. Nel film ad esempio vediamo che Sonia supera il lutto per suo figlio. Vediamo il veterano che ritrova sé stesso e riesce a definirsi in modo nuovo (“io sono Timmy, non sono più il marine”). C’è una rinascita, per le persone e per la cittadina. Ed è dovuta anche all’arrivo degli artisti. L’arte alla fine è diventata un modo per fare delle cose insieme, semplicemente, fisicamente. Non si parla di una trasformazione radicale del luogo. Esiste il rischio della gentrificazione di cui si parla nel film. Ma è comunque un luogo molto ostile, c’è il deserto, un lago tossico, il vento perenne, il freddo.

Per costruire qualcosa lì, devi davvero metterci l’anima, perché il deserto si mangia tutto. Certamente però il luogo si è trasformato a livello umano.

Cosa ti ha colpito in particolare di Bombay Beach?

Le persone. È stato un innamoramento. In ogni cosa che dicono, che improvvisano, che cantano nelle scene rap, c’è una saggezza, una profondità incredibile. Sono frasi che scriverei, che inciderei sulla pietra. Una saggezza che probabilmente deriva anche dal contesto ostile, dal fatto che sono persone partite dal niente. È stato illuminante anche a livello personale. Erano degli insegnanti per me. Maestri di vita. C’è stata una trasformazione anche mia.

In quanti momenti diversi lo hai girato? Quattro momenti. I primi tre mesi nel 2018, nel 2019 altri tre e nel 2020 a distanza: un operatore che ho conosciuto lì e che fa parte della comunità teneva il cellulare in mano e io interagivo con Adam e Sonia al telefono. Una delle scene che ho girato così è quella finale,

in spiaggia. Io stavo parlando con Adam e gli ho chiesto se aveva ricominciato a parlare con sua madre. Lui mi ha detto che quel giorno stavano andando a camminare sulla spiaggia. Ho chiesto di poterli riprendere. Ero lontana, ma ero lì con loro.

Ad un certo punto l’emozione è talmente forte che entri addirittura nel film, dal fuoricampo, e abbracci Sonia. Non so se lo hai fatto apposta, ma il messaggio arriva chiaro: questo è un cinema che non se ne sta a contemplare la realtà dall’alto, in disparte.

Non riuscivo a rimanere lì e limitarmi a guardare. Conoscevo il suo trauma, la morte del figlio, l’avevo vissuto con lei. Impossibile non intervenire in quel momento. Si parla di persone vere, il film passa in secondo piano.

Qual è il messaggio che arriva da questa storia, secondo te?

Ce ne sono diversi. Sicuramente dà un messaggio di speranza: si può sempre ripartire e ricostruire.

Susanna della Sala

12 GENNAIO 2023

(foto Marco Minniti)

Susanna della Sala con Shirley Long, una residente di Bombay Beach (foto Jessica Steiner). In basso, con il musicista Alex Ebert (foto Stephen Wilkes) e in costume da giullare (foto Damon James Duke)

Bombay Beach per me non è un luogo fisico in un determinato contesto, rappresenta un luogo metaforico e universale che racchiude l’esigenza di tutti noi di sentirci parte di qualcosa, di sentirci accettati, di poter ricostruire partendo dalle rovine del nostro passato. Il film è un tributo alla collettività, al potere della condivisione ma è anche una storia di genitori e di figli. Tutto ciò che fa Sonia, in fondo, il suo promuovere gli artisti, è nella speranza di integrare il figlio. Tao fonda una Biennale d’arte come un monumento al padre.

Sei rimasta in contatto con loro. Sì, assolutamente. Tornerò a Bombay Beach a marzo, per la prima del film. Alcuni lo hanno già visto, volevo che sapessero cosa andavo a raccontare di loro. Sonia, ad

esempio. Altri lo stanno aspettando. Lo proietteremo nel loro improbabile drive in, fatto di macchine abbandonate e devastate.

Il lago tossico è quasi solo contesto, se ne parla unicamente quando è citato dagli abitanti di Bombay Beach. Ma è una presenza costante, anche inquietante.

La storia di quel posto è molto complessa e stratificata e io non volevo fare un film d’inchiesta o ambientalista. Non era ciò che mi interessava raccontare. Ma il lago ha la sua importanza. A Roma, dopo una proiezione, Vito Mancusi, che insegna recitazione al Centro Sperimentale, ne ha parlato come di un personaggio che, nella sua tossicità, vomita degli scarti, e questo suo liberarsi porta a qualcosa che si rigenera e rinasce. Mi è piaciuta come descrizione. Così come mi piace pensare a quel luogo come una specie di miraggio. La scena finale (l’immagine della locandina, ndr) è l’unica installazione che ho fatto con loro. Non hanno avuto nessuna paura a entrare nel lago e sono entrata anch’io. Hanno sfidato il lago tossico.

Questo per quanto riguarda il film. Poi c’è la regista. Anzi, prima. C’è il suo percorso professionale ed esistenziale. Non è un caso che ci sia anche lei, fisicamente, dentro Last Stop Before Chocolate Mountain, seppure solo per qualche secondo.

È anche lei un personaggio della storia. Lo è il suo sguardo (lirico, sognante) prestato allo sguardo degli abitanti di Bombay Beach (e viceversa). Lei che invece è nata nella “Po Valley”, per citare la sua biografia online.

Ci ridiamo su. Lei ride spesso e volentieri. È un’ottimista per natura. E il senso dell’umorismo è parte fondamentale della sua poetica.

Lo sa chi ha visto il suo stravagante corto d’esordio, Il Dottore dei pesci (che pure ha una sua malinconia). Ma soprattutto chi ha potuto godersi l’auto-fiction di Neolovismo (visto al festival di Pesaro nel 2021), spassoso ritratto di una coppia alle prese con l’amore e la noia, il desiderio e l’incomprensione, realizzato a quattro mani (e due cuori) con Mike Bruce: buffo, cinefilo, eccentrico, anzi completamente matto, con “trascendenza” finale (e addio). Tra l’altro qui Susanna rivela anche doti inaspettate da attrice. Ma la definizione giusta per lei è “artista visiva”. Al di là delle forme, gli strumenti, i mezzi utilizzati. La formazione ufficiale passa attraverso il Politecnico di Milano (design degli interni) e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quella informale invece spazia dalla scrittura al montaggio. E se la professione l’ha portata anche a lavorare per grandi produzioni (da Wonder Woman al film Netflix Murder Mistery passando per la pubblicità, anche la mini-serie di Gus Van Sant per Gucci), la vocazione l’ha spinta verso «personaggi e storie non-convenzionali, gli outsider, i marginalizzati, le vittime della modernità».

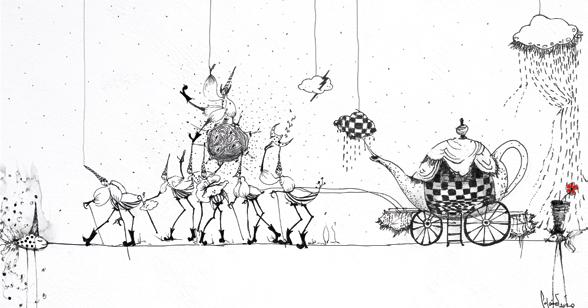

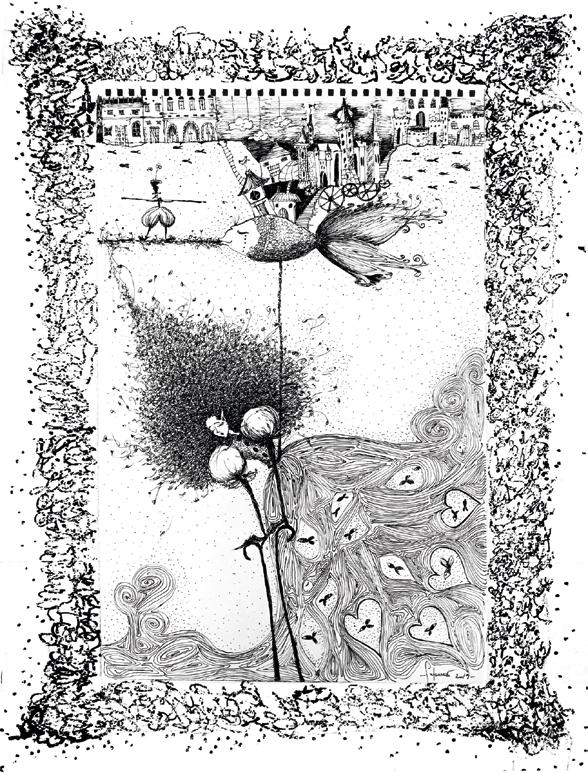

Il cuore della sua immaginazione? I Doodles, gli scarabocchi che la accompagnano da sempre e che potete vedere sul sito susannadellasala.com, nel segno del realismo magico e del surreale.

Se a Los Angeles leggono “Po Valley” chissà cosa si immaginano.

Invece è semplicemente Val Padana, zanzare e nebbia.

Come mai sei fuggita da Pavia?

Principalmente per la mentalità, gli stimoli, gli spazi. Per la voglia di ricercare.

Fuga creativa sognando il cinema?

Non ho mai deciso di “fare la regista”. Non sono tra quelli che hanno preso in mano la telecamera da bambini. Non sono un’intellettuale e neppure un’esperta di cinema. Io disegnavo. Sono partita da lì. Il disegno mi ha anche permesso di campare finora, passando dal design alla scenografia, per poi arrivare al cinema. I disegni in fondo sono dei racconti, sono personaggi che poi ho trasformato in parole. È così che è nato il mio primo cortometraggio, da una serie di illustrazioni.

Sei anche montatrice.

Questo però l’ho imparato da sola. Per necessità, quando ho girato Il Dottore dei pesci.

Susanna della Sala

15 GENNAIO 2023 14 GENNAIO 2023

(foto Tao Ruspoli)

Ammetto onestamente di averlo fatto con dei tutorial online. Per me, in generale, è molto difficile comunicare a parole. Penso e mi esprimo per immagini. Quando mi sono trovata a lavorare con le montatrici del film, per me era più facile spiegare ciò che avevo in testa facendolo, montandolo in prima persona. Loro poi lo aggiustavano per trovare una struttura più funzionale. Non riuscivo a spiegare ciò che volevo a livello di emotività e di atmosfera.

A proposito di stranezze, anche Neolovismo non scherza.

Quel film l’ho girato insieme a Mike Bruce. L’ho conosciuto a Bombay Beach. Io stavo lavorando al documentario e lui stava girando in spiaggia un video musicale per Noel Gallagher. L’ho anche ripreso, quando ancora non ci conoscevamo. Uno degli artisti mi ha detto: lui è un film-maker come te, parlatevi! Ci siamo conosciuti e ci siamo messi insieme.

È una società così difficile in cui vivere, in cui ci si deve adattare a questa idea di avere successo... Ora è il momento di creare, non di arrivare (William Attaway)

“Equilibristi della vita”, un disegno di Susanna della Sala

Un film sulla fine di un amore. Divertentissimo, però. Sembra quasi girato in epoca Covid. Due registi innamorati in isolamento.

In realtà era l’estate 2019. Eravamo stati ingaggiati per scrivere l’episodio di una serie. Avevamo deciso di metterci in isolamento in Italia. Ci sembrava un’ottima idea, invece non è stata una scelta molto intelligente. Sono usciti i problemi. E quei problemi li abbiamo trasformati in un film. Lui ha un occhio fotografico speciale. Io mi sono dedicata di più alla scrittura.

Ti senti un po’ una outsider anche tu? Probabilmente sì.

Una fuga che non finisce mai... Sì, in effetti, mi sento un po’ fuori posto. Non posso dire di essere propriamente un’outsider, in realtà, perché vivo in un contesto normale, una vita canonica. Però forse ammiro gli outsider perché hanno una vita che io vorrei, ma che non ho il coraggio di perseguire fino in fondo.

Nel frattempo fai cose che belle e fuori moda, difficilmente collocabili nel mercato dell’audiovisivo. Motivo per cui continuo a fare la scenografa. Ma non ho mai avuto l’idea di “arrivare”, guadagnare, vincere premi. Non ho quel tipo di astuzia. Mi piace credere che se una cosa è fatta con sentimento, a qualcuno arriva. Sono cose che faccio perché ne sento la necessità.

Quello della regista è un mestiere che “ho trovato”. Ora ho capito che è quello più adatto a me, perché riesce a mettere insieme tutte le mie inclinazioni.

Quindi non sei la tipica regista indipendente che vive la sofferenza di non poter campare con il proprio lavoro.

È chiaro che mi piacerebbe vivere di questo, ma sono anche realista. Ho avuto la fortuna di avere un piano B. Non ho quell’esigenza economica che potrebbe portarmi all’esaurimento. Non ho ancora quel tipo di frustrazione.

La vita ti ha riportato in America, dove hai vissuto da piccola.

Mio padre è ingegnere e in quegli anni lavorava per una compagnia statunitense. Un’esperienza ostica. Le scuole elementari e medie le ho fatte lì. Eravamo in New Jersey. Io ero l’unico studente straniero nella storia di quella scuola.

Vittima di razzismo?

Mi chiedevano:“Is your father from mafia?”

Tua madre, invece, cosa faceva?

Mia madre si occupava di noi aprendoci lo sguardo all’arte, alla musica, al teatro. Ama il rock, era al famoso concerto di Jimi Hendrix a Londra nel ‘66.

E ha cresciuto tre figlie creative. Silvia, la sorella grande, che insegna Lettere e Storia, ha fatto da consulente nella scrittura del film e ha scritto il documentario Res Creata per la regia di Alessandro Cattaneo. Linda, la musicista, ha composto un pezzo per il film.

A proposito di contributi eccellenti, il pezzo finale è firmato da Alex Ebert che tutti conoscono per la colonna sonora di All Is Lost.

Lui è quello che in una performance, come fosse una cerimonia di purificazione, vomita e scrive su una vecchia parete: “the heaven”. È un musicista straordinario, che ha vinto il Golden Globe per la migliore colonna sonora, ma ha deciso di regalarmi un suo pezzo. Io che sono sua fan da anni ero sotto shock. Quella di Bombay Beach è una comunità, sono cose che accadono solo in quel posto.

Il video per il suo pezzo Hands Up (regia di Tao Ruspoli, assistente alla regia e costumi Susanna della Sala) sembra uscito dal film. Così come quello di Vera Sola per The Colony.

Sono stati girati tutti e due a Bombay Beach. Tutti i progetti artistici in quel luogo sono atti collettivi e in qualche modo sono legati uno all’altro.

Tornando ai disegni, il tuo è un mondo poetico e sognante.

Anche un po’ infantile, se vuoi.

Io direi soprattutto delicato. Se non ti dispiace come aggettivo.

No, anzi, mi ci ritrovo benissimo.

Pesci, sirene, nasi buffi, esseri circensi...

Ho sempre amato il mondo circense, che ho ritrovato in Adam. Lui ricorda il giullare di corte, che fa il matto ma in realtà ha una profonda saggezza, offre una visuale straordinaria sulla realtà. Il giullare era l’unico, in un ambiente rigido e pieno di regole, che poteva mettere in discussione le azioni del re.

Susanna della Sala

17 GENNAIO 2023 16 GENNAIO 2023

Disegni in mostra a Bombay Beach

È l’eroe misconosciuto della creatività. Un po’ come il dottore dei pesci, uno che di mestiere cura i pesci rossi, ma ha una saggezza tutta sua. Amo anche cercare la personalità in oggetti e cose apparentemente inanimate.

C’è chi nutre un certo sospetto verso chi racconta la marginalità arrivando da situazioni privilegiate. Mi viene in mente Diane Arbus, che fotografava emarginati ed eccentrici. Era di famiglia borghese, e in tanti le dicevano: perché proprio tu? E lei rispondeva: perché è necessario, è uno scuotersi, un risvegliarsi. È una ricerca dell’essenza.

Il tuo film sembra che racconti un gruppo di artisti che salva una cittadina e i suoi abitanti. In realtà succede anche il contrario. È un rapporto reciproco. Non credo che gli artisti salvino la cittadina. L’arte è già dentro Bombay Beach, sta tra le bambole e le bizzarre sculture del giardino della signora Shirley, nell’istallazione di pietre colorate di Lloyd geologo in pensione, nel modo di vestire di Sonia, nella voce del cantante dello Ski Inn, nei disegni di Adam, nei colori del deserto. Gli artisti arrivano attratti da tutto questo e ritrovano anche una dimensione famigliare, come l’ho ritrovata io. In America non è come in Italia, la famiglia multi-generazionale non è così diffusa. Gli anziani in America vanno nelle case di riposo. Per gli artisti era strano vedere un giovane a cena bersi una birra insieme a un vecchietto di 80 anni. Oltretutto gli anziani del posto sono più vitali dei giovani, che invece sono i più conservatori. Sonia, a 76 anni, diceva: noi porteremo avanti la festa!

Il tuo prossimo passo? Sto scrivendo e sto preparando un altro documentario.

Alla fine la sala era piena. Tanti applausi, tante emozioni. E, come accade spesso al Beltrade, il pubblico ha potuto fare le sue domande alla regista. Che ci ha tenuto a ribadire la natura collettiva del film (prodotto da DocLab, distribuito da ZaLab, fotografato da Andrea José di Pasquale, montato insieme ad Aline Hervé ed Elisabetta Abrami, musicato da Vittorio De Vecchi, ecc.). In sala c’erano molti di quelli che hanno dato un piccolo o grande contributo economico per trasformare l’impresa in realtà (collettività!). E Susanna della Sala ha spiegato che a lei interessavano le emozioni di quelle persone, la loro storia, il loro modo di guardare il mondo. Perché è questo che fa la differenza, e indica una direzione anche per noi, oltre che per loro. È lo sguardo dell’innamorato del mondo e della vita, nonostante tutto, che vede la magia dietro il dolore, oltre lo squallore, trasfigurandoli letteralmente. Che reagisce all’ingiustizia rimboccandosi le maniche, costruendo, collaborando a un sogno strambo. Cose difficili da vedere stando al “centro del mondo”, con la sua narrazione meccanica fatta di sviluppo, consumo, successo, socialità virtuale. Stando ai margini del mondo, a volte, si può vedere meglio, più lontano.

Chi se lo dimentica più il rapinatore di banche in pensione che ama il Rinascimento e si chiede come mai sia scomparso così all’improvviso? O l’ex marine che difende gli artisti, quando qualcuno in città comincia a criticarli, con la sua saggezza semplice: «La gente scatta fotografie e le appende al muro. Raccoglie piante... E questa è arte. Da quello che vedo, ciò che state facendo è solo bellezza.

Molte persone sono perse, vivono rinchiuse nelle loro case, se venissero qui a guardare cosa fate e parlassero con voi, ne resterebbero stupite. Insomma, è una connessione». Soprattutto ricorderemo Sonia, che cammina sulla spiaggia, al tramonto, ricordando il figlio a cui non ha potuto dire addio, e dice cose che nessuno sceneggiatore potrebbe scrivere, perché rischierebbe di sembrare retorico, mentre questa è vita, con la sua verità: «Penso che le persone vadano in un luogo di riposo, dove tutto è pensiero, tutti quanti si conoscono e hanno qualcosa da fare. È come un arazzo dove tutto si mescola a meraviglia. Un bellis-

simo mondo fatto di arte». L’arazzo è fatto di vita, cinema, poesia, canzoni (Bowie sulla luna!), parole d’amore, meditazioni. E un mondo da (ri)costruire. Per dirla con l’artista William Attaway, folgorato sulla via di Bombay Beach: «Qui puoi guarire, serve solo tempo e spazio, e che le persone intorno a te facciano qualcosa di stimolante. Le anime delle persone si elevano quando sentono che chi è intorno a loro vive quella stessa elevazione. È una società così difficile in cui vivere, in cui ci si deve adattare a questa idea di avere successo.... Ora è il momento di creare non di arrivare».

Susanna della Sala

19 GENNAIO 2023 18 GENNAIO 2023

All’inizio pensavo di essere più portata per la finzione, per l’immaginario fantastico. Poi ho capito che la mia strada è un’altra. Il fantastico deve essere estratto dal reale.

“The Salton Sea (Il lago di Salton)”

(foto Ilaria Costanzo)

da “Neolovismo”

ANDREA STAID

Come costruire un nuovo equilibrio tra uomo e natura?

Le risposte di un antropologo che ha detto addio alla città

Questo libro nasce in un orto. O meglio, è lì che comincia, in una serata di fine luglio, rinfrescata da un vento di tramontana. Nasce dal senso di connessione - con le piante, la natura, ma anche con sé stessi - che dà la coltivazione di un orto. Ma anche dall’allarme suscitato dalla siccità. E da tutti quegli eventi atmosferici estremi che ormai caratterizzano il nostro paese, come il resto del mondo.

«Il nostro è uno stile di vita che non ha voluto accettare compromessi...». Comincia così Essere natura (edizioni Utet) di Andrea Staid, che offre “uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente”. Il modo in cui unisce ricerca, riflessione ed esperienza personale, è insieme un metodo e un messaggio, in un’epoca che esige scelte radicali, collettive e individuali. La sua decisione di andare a vivere nelle montagne liguri, fuori città, è in coerenza con il suo modo di intendere la contemporaneità.

Andrea Staid è un antropologo che negli anni si è fatto apprezzare per le sue ricerche sui migranti, gli emarginati, gli oppressi, in libri come I dannati delle metropoli, Le nostre braccia, Abitare illegale e “l’etnographic novel” Senza confini (edizioni Le milieu).

Viene da ricerche etnografiche fatte in Laos, Vietnam, Thailandia, Cina, Mongolia, Birmania, e immersioni nelle culture indigene Tzao e Hmong, sfociate nell’analisi di un modello di convivenza e organizzazione sociale diverso da quello occidentale, che funziona “senza stato” (Contro la gerarchia e il dominio). È docente di Antropologia culturale all’Università degli Studi di Genova e alla Naba (dove insegna anche antropologia visuale) ed è curatore di una collana antropologica per Melteni.

Tutte esperienze che gli hanno consentito di verificare, da una parte, l’ingiustizia intrinseca su cui si fonda il nostro sistema economico e sociale, che ha finito anche per depredare le risorse del pianeta, e dall’altra, conoscere modalità diverse di concepire la vita di comunità e il rapporto con la natura.

Il libro nasce nell’orto e nei boschi, racconta esperienze personali, scoperte, intuizioni, legate alla “natura che ci cura”, sottolineando che il nostro (occidentale) è solo un modo tra i tanti di vivere. Non è obbligatoria la contrapposizione tra natura e cultura che sta alla base della nostra società (messa in crisi dalle ricerche etnografiche). Ci sono capitoli dedicati al colonialismo, all’estrattivismo, all’ecocidio, ma anche appunti di etologia cognitiva, pagine dedicate alla soggettività delle altre specie, così come a quelle culture in cui non esiste neanche una parola per indicare la “natura”, perché tutto ha un’anima e la foresta è un organismo vivente, a cui bisognerebbe riconoscere dei diritti che hanno un valore in sé e per sé. Forse è arrivato davvero il momento di lasciar perdere il modello della “crescita infinita” e di costruire un “nuovo equilibrio tra uomo e natura”. Non è una rinuncia, ma un guadagno di vita, tempo e libertà. Gli esempi concreti, le storie raccontate alla fine del libro, offrono qualche spunto possibile. Si può fare.

21 GENNAIO 2023 20 GENNAIO 2023

I NCONTRI

Partiamo dalle tue scelte di vita. Questo, in effetti, è un libro che sembra nascere dalla pratica, più che dalla teoria. È anche molto personale. L’antropologo teorizza sempre a partire dall’esperienza sul campo, ma qui si propone una diversa visione della realtà che in un certo senso presuppone un diverso modo di pensare e vivere il mondo. Ci racconti quando e perché hai deciso di vivere in mezzo alla natura?

Questo mio nuovo libro è un piccolo esperimento tra etnografia, antropologia e racconto. Il motivo che mi ha spinto personalmente a lasciare la vita del “comfort” cittadino è senza dubbio l’esperienza etnografica, il viaggio. Ogni volta che tornavo a casa nel mio appartamento al settimo piano di un palazzo mi sentivo incarcerato e di fatto non riuscivo più a riconoscermi in quel luogo. Negli anni ho imparato che abitare un luogo non significa solamente starci ma soprattutto è un esserci. Più che vivere nella natura finalmente ho l’esperienza o la consapevolezza di esserne parte. Ovviamente non è l’unica via quella di andarsene dalla città, ma è quella che faceva per me.

Cosa ti ha insegnato il bosco? Ci sono esperienze molto concrete - per certi versi anche dimenticate in questa parte del mondo - che hanno anche risvolti e significati universali.

Il bosco mi insegna tutti i giorni qualcosa, ma soprattutto mi dà consapevolezza che siamo interconnessi tra specie diverse. Non solo, il bosco è vita e morte allo stesso tempo e mi aiuta ad accettare la finitudine. E poi il bosco mi fa bene, entrare in connessione con alberi, animali, piante, funghi mi fa percepire l’esperienza presente e quotidiana della vita.

Ogni volta che tornavo a casa nel mio appartamento al settimo piano di un palazzo mi sentivo incarcerato, non riuscivo a riconoscermi in quel luogo. Abitare un luogo non significa solamente starci ma è soprattutto un esserci

Quanto hanno influito gli incontri fatti nel corso delle tue ricerche, l’immersione in altre culture, popoli indigeni, visioni del mondo alternative a quella occidentale? Se nel nord globale parli di intelligenza e sensibilità degli alberi, di comunicazione inter-specie - per quanto la scienza abbia fatto passi avanti su questi temi - ti prendono per uno spiritualista o un tardo-hippy. Non è passato molto tempo da quando si parlava con paternalismo delle civiltà “primitive” e della loro concezione magica del mondo.

L’incontro con l’alterità culturale, ha cambiato il mio sé più profondo, è stato fondamentale per mettere in discussione le mie certezze e forse per farmi crescere. Sono convinto che la soggettività del vivente non sia un qualcosa da hippy 2.0 (comunque non ho nulla contro una visione hippy) ma la consapevolezza profonda che non siamo soli come homo sapiens, che siamo immersi in una rete di relazioni, e che non dovremmo considerarci superiori o al centro del cosmo. La “nostra” cosmovisione antropocentrica ed etnocentrica è causa di molti dei danni che ora stiamo pagando in tutto il globo, non per ultimo il cambiamento climatico.

La contrapposizione natura/cultura ha una lunga storia e testimonial eccellenti, da Aristotele alla teologia cristiana, arrivando a Cartesio e quindi alla modernità. Come si fa a superare un’idea così radicata, quasi onnipresente nella cultura occidentale, dalla filosofia alla letteratura, dalle scienze al pensiero comune?

Ovviamente non è cosa facile, è un percorso, un cammino da intraprendere di de-costruzione delle nostre certezze. Sono convinto che un cambiamento rivoluzionario, nel vero senso del termine, sia un processo, una mutazione culturale collettiva e non un mero evento che arriva da un momento all’altro. Quindi non ho ricette, ma relativizzare il nostro sguardo e relazionarci con culture che hanno cosmologie diverse dalla nostra è una delle possibilità per vivere in modo diverso, nel rispetto di quello che ci circonda.

Non ho ricette, ma relativizzare il nostro sguardo e relazionarci con culture che hanno cosmologie diverse dalla nostra è una delle possibilità per vivere in modo diverso, nel rispetto di ciò che ci circonda

A volte si tende a contrapporre la riflessione sulla natura, la difesa dell’ambiente, le ragioni dell’ecologia, con quelle che riguardano l’ingiustizia sociale, la disuguaglianza, la lotta per i diritti (a partire da quelli di chi vive nel sud del mondo). Ma alla fine è la contrapposizione natura/cultura, e l’idea dell’uomo padrone/sfruttatore del mondo che ha generato il colonialismo e l’ecocidio, con effetti a catena di cui ci stiamo accorgendo solo oggi e che hanno effetti potenzialmente letali per tutto il mondo.

Questo è proprio il tema perno del libro. La visione antropocentrica che separa l’umanità dalla natura e che pone homo sapiens come superiore e quindi dominatore di tutto quello che lo circonda, non soltanto ha portato alla distruzione della terra e degli altri viventi, ma è stata uno dei motori del colonialismo. Gli europei, nel loro movimento di espansione e conquista, oltre a occupare militarmente terre, rubarne le risorse, colonizzare interi territori attraverso l’uso indiscriminato della violenza, esportare virus e produrre pandemie senza precedenti, hanno anche esportato e imposto con la forza la loro visione antropocentrica, che molto spesso era qualcosa di assolutamente estraneo alle popolazioni indigene.

23 GENNAIO 2023 22 GENNAIO 2023

STAID

ANDREA

Il colonialismo è anche distruzione della memoria dei luoghi, del tempo, delle lingue che vengono sradicate, dei modi di vita cancellati. Il colonialismo inoltre ha generato cambiamenti drammatici negli ecosistemi

Il colonialismo è stato, ed è tuttora, una politica economica di furto ed espansione, ma non solo: è anche la distruzione della memoria dei luoghi, del tempo, delle lingue che vengono sradicate, delle comunità e dei modi di vita che vengono cancellati. La storia del colonialismo, per quanto ancora oggi venga spesso cancellata dalla coscienza storica, dovrebbe essere ricordata per molte ragioni, non ultima la nostra attuale preoccupazione per il cambiamento climatico. Il colonialismo, nella sua esuberante distruzione − spazzando via gli ecosistemi e soggiogando le comunità che li sostenevano − ha scatenato un forte aumento delle emissioni. Il colonialismo ha cambiato il ritmo, la portata e l’entità della distruzione ecologica. Ha generato cambiamenti drammatici negli ecosistemi terrestri e marini e ha trasformato le dinamiche di crescita. Dobbiamo fare i conti con tutto questo e comprendere l’importanza di un approccio ecologista decoloniale, che ci porti a capire che il problema non è solo il cambiamento climatico, o meglio, che se stiamo vivendo nell’era dell’Antropocene è anche e soprattutto a causa di un sistema coloniale, razzista, patriarcale e antropocentrico che è stato imposto a gran parte del mondo dall’Europa attraverso un violento processo di colonizzazione durato più di cinque secoli.

Quello che stiamo vivendo oggi è il risultato di una modernità che si è basata sulla morte, sull’asservimento delle comunità indigene e sulla sottomissione degli altri esseri viventi. Una modernità che è stata costruita non solo sulla separazione degli esseri umani sotto l’idea di “razza”, ma anche sulla separazione tra “uomo” e “natura”.

C’è anche il pericolo di un discorso sulla natura edulcorato, figlio del “greenwashing”, un parlare di riconversione ecologica in modo astratto, fondato comunque su categorie concettuali che non cambiano il nostro modo di rapportarci con la natura.

Esattamente, non basta aggiungere le parole magiche bio, eco, verde per uscire dalla crisi climatica, dobbiamo ricodificare il modo umano di stare al mondo, di relazionarci con quello che ci circonda, dobbiamo ripensare quegli usi e costumi che hanno velocemente distrutto Gaia.

25 GENNAIO 2023 24 GENNAIO 2023

STAID

ANDREA

Quali sono i concetti, le parole, le visioni del mondo di altre culture che potrebbero aiutarci a guardare la realtà e la natura in un modo diverso? Puoi farci degli esempi?

Ti rispondo citando Don Sabino Gualinga, leader politico dell’originaria popolazione Kichwa di Sarayaku, che cercando di spiegare alla Corte interamericana dei diritti umani cosa rappresenta una foresta per la sua popolazione, ha dichiarato che è un organismo vivente, non quello che le foreste sembrano a noi abitualmente: ambienti naturali vuoti, sotto forma di riserve biologiche o di depositi di materie prime da trasformare in prodotto. Le montagne, gli alberi, le paludi e i fiumi sono villaggi o città. Formano un’architettura cosmologica complessa che ospita tutti i generi di esseri viventi, sia umani sia non umani, in stretta relazione uno con l’altro, reciprocamente costitutivi e interdipendenti. Ecco se cominciassimo ad ascoltare e a relazionarci con altre visioni cosmologiche che non sono solo quella che si è strutturata in Occidente, forse potremmo trovare delle soluzioni interessanti per il prossimo futuro.

In un certo senso questa nuova, possibile, concezione della natura, fondata sulla connessione tra tutti gli esseri viventi, può avere anche un risvolto “spirituale”. Così come è arrivato il momento di superare la contrapposizione tra cultura e natura, o tra discipline scientifiche e umanistiche, forse è anche tempo di riscoprire la dimensione del sacro.

Don Sabino Gualinga, cercando di spiegare cosa rappresenta una foresta per la sua popolazione, ha detto che è un organismo vivente. Le montagne e gli alberi formano un’architettura cosmologica che ospita tutti i generi di esseri viventi, in stretta relazione uno con l’altro

Sì, credo che questa concezione della natura come “luogo di vite” o di anime possa essere interessante anche per riscoprire la dimensione del sacro.

Sono tante ormai le voci che si contrappongono all’idea della crescita infinita, sono invece poche le teorizzazioni che propongono alternative praticabili su larga scala, anche perché si tratta di mettere in discussione l’intero sistema economico-sociale, oltre che la coscienza delle persone. Tu alla fine del libro raccogli alcune testimonianze. Ma come si fa ad andare oltre queste esperienze singolari o a quelle delle piccole comunità alternative?

Come si fa non credo di saperlo, l’antropologia costruisce la possibilità di vedere meglio quello che ci circonda, poi le soluzioni dobbiamo pensarle e attuarle tutte e tutti insieme. Credo, anzi sono convinto che l’immaginazione, per la costruzione dell’avvenire, abbia un ruolo fondamentale perché ci aiuta a risolvere problemi, a interpretare dati, a progettare ricerche, a formulare ipotesi, a conquistare nuove conoscenze e a vedere le mille possibilità che abbiamo di vivere in una comunità ecologica e sociale.

L’attitudine ecologica alla quale penso non è un pensiero di rinuncia, ma una grande possibilità per “guadagnare” tempo, libertà, autonomia, capacità e saper fare, un modo per riscoprire i sapori della vita legati ai territori, alla prossimità, al prossimo e per ritrovare la lentezza. Cambiare rotta è una grande occasione che abbiamo davanti a noi.

Il libro comincia nel tuo orto. Anche l’orto ha molto da insegnarci. Per molti può essere un punto di partenza.

L’orto per me è esperienza di vita, è cura e stabilità tra mente e corpo. Nel mio quotidiano coltivo non solo per mangiare i frutti del mio lavoro, ma anche per capire meglio com’è possibile slegarsi da una società che prevede soltanto lo scambio di merci. Da quando mangio i prodotti del mio orto la mia vita è cambiata sotto molti aspetti, non meramente alimentari. L’attività giornaliera tra gli ortaggi, il prendersi cura delle piante, l’entrarci in relazione notando i cambiamenti e osservandone i movimenti, mi dona una consapevolezza del reale che mi gratifica giorno per giorno. (f.t.)

L’attitudine ecologica non è un pensiero di rinuncia, ma una grande possibilità per guadagnare tempo, libertà, autonomia, capacità e saper fare, un modo per riscoprire i sapori della vita legati ai territori

27 GENNAIO 2023 26 GENNAIO 2023

ANDREA STAID

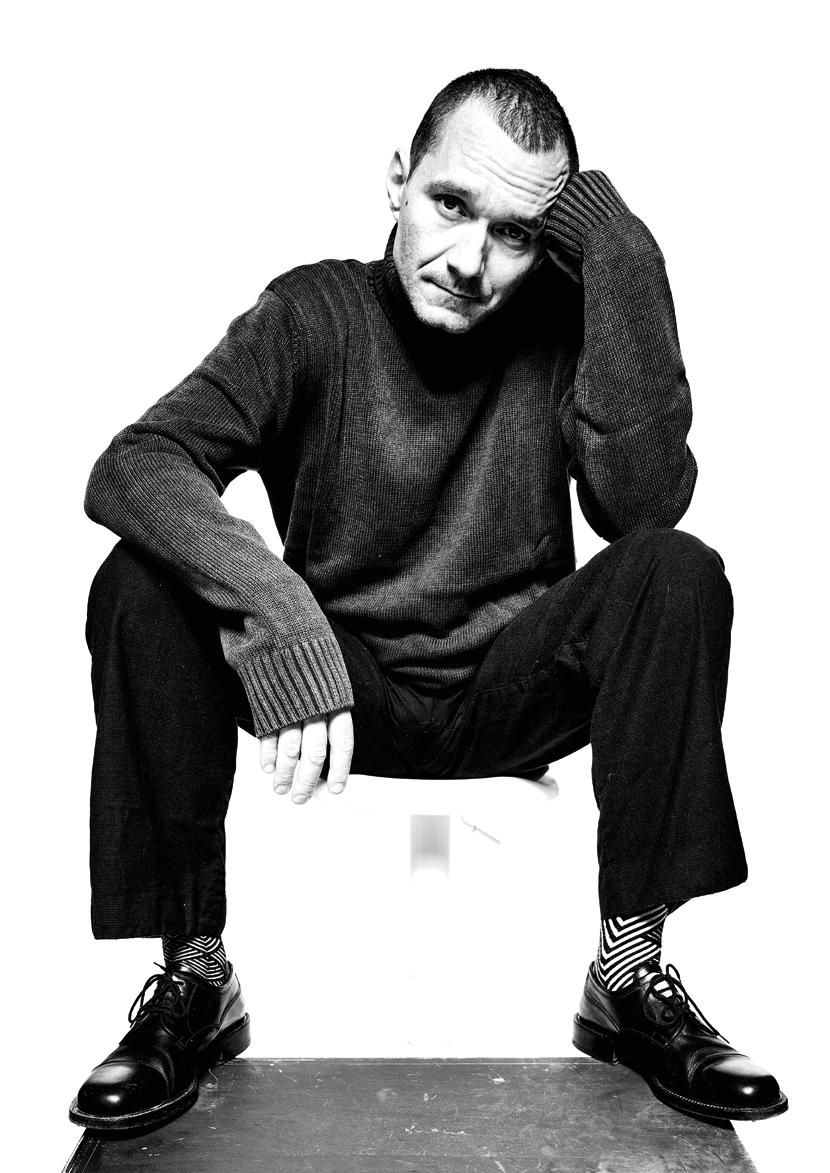

BOOSTA

Dalla canzone (Subsonica) alla sperimentazione (Post Piano)

Le tante vite di un musicista che non si accontenta mai

Chiudete gli occhi e immergetevi. Sentirete suoni che pulsano, echi, riverberi, un accenno di melodia potente, e poi accordi di piano, dentro un paesaggio elettrico rarefatto, nostalgia di qualcosa, poesia lunare. Tape 1, Walkman 1 Il viaggio comincia da qui e si svolge in sei movimenti. Sei EP (Tape) che sono esplorazioni e contemplazioni. Elettronica e pianoforte, post-rock e ambient, avanguardia colta e art-disco, paesaggi sonori, miniature, melodie destrutturate, musiche “astrali”, momenti incantati e altri inquietanti, rumori e distorsioni in quantità, frammenti, illuminazioni.

Non c’è un percorso prestabilito da seguire. Lo spazio della musica è infinito, così come quello dei pensieri e dell’immaginazione. Davide “Boosta” Dileo è uno di quelli che amano percorrerlo in lungo e in largo. E chiede a chi lo ascolta di fare altrettanto.

Sì, tutti conoscono i Subsonica, che lui ha contribuito a fondare e di cui è il tastierista. Ci hanno regalato pezzi indimenticabili, nove album in studio, quattro dal vivo (otto dischi di platino) e spettacoli live che ci sono rimasti negli occhi e nel cuore. Ma Boosta è andato oltre. Anche perché dentro di lui si intrecciano le influenze e le sonorità più disparate.

I sei capitoli di Post Piano Session (il primo è stato presentato in settembre, l’ultimo è arrivato sotto Natale) sono come uno spazio in espansione, nato da una stella esplosa. Nel primo Tape l’elettronica dialoga con il piano, tra paesaggi interiori, pianismo classico e distorsioni. Il due ci porta nei territori del post-rock, con momenti quasi solenni, emozioni forti e un pezzo intitolato 1974 (la data di nascita di Boosta) che è pura energia. Il terzo è forse il più affascinante, soprattutto se amate il ‘900, ed è anche il più radicale: qui troverete suoni che arrivano da un altrove misterioso, minimalismi e impressionismi, melodie (molto belle) ripetute, sgualcite, smembrate, echi di Schönberg. Con il quarto si torna all’elettronica, tra pezzi che sono quasi fantasmi di canzoni disco, un paio di idee per chi volesse rilanciare (sublimare) la techno e un Butterfly Compass in cui torna il pianoforte e ci emoziona profondamente.

La quinta tappa evoca Brian Eno e Harold Budd, disegnando luoghi sonori sconfinati, con l’aggiunta di un Preludio in C che, in un certo senso, non comincia mai. Infine, la sesta tappa rievoca la magia di Facile (il suo album precedente) andando oltre, con le sue melodie sognanti, il pianismo contemporaneo, accenni di canzone jazz, Paolo Conte e una meraviglia intitolata MMF. Sentiamo anche sospiri, voci, rumori di passi. L’anima torna ad essere nuda.

29 GENNAIO 2023

I NCONTRI (foto Damiano Andreotti)

Alla fine capita di pensare che questo sia anche un viaggio cinematografico, una colonna sonora che non ha bisogno di immagini. In Boosta convivono tanti mondi espressivi. Ha scritto romanzi e musicato film e serie televisive; è uno dei migliori dj italiani ma è anche un sound artist raffinato che realizza installazioni e cura spazi sonori; ha remixato i Depeche Mode, ha scritto canzoni per Mina e ha fatto danzare Roberto Bolle (Waves, in scena alla Scala); è editore, produttore, conduttore televisivo e radiofonico; docente di tastiere elettroniche al Conservatorio di Como, è tornato studente a Torino perché non si finisce mai di imparare. Non gli mancano certo la curiosità e la voglia di sperimentare. Per questo Post Piano Session più che un approdo sembra un nuovo inizio, l’ennesimo. E alla fine ti dispiace che i Tape siano solo sei.

Perché questo titolo?

Intanto perché io un disco di pezzi per pianoforte già l’ho fatto (Facile) e continua a piacermi molto l’idea che questa sia un’esplorazione, un viaggio. C’è una mappa di base, il percorso è tratteggiato, ma non è definitivo, quindi l’idea è quella di portarmi un po’ avanti. Alla fine se io faccio musica è perché ho ancora voglia di farla e spero di continuare utilizzando l’ingrediente migliore, che è quello della curiosità. Ho un grande rispetto per la musica, mi piace tantissimo e vorrei essere in grado di fare cose che mi sorprendono. Poi, per la proprietà transitiva, mi auguro che possano anche piacere a qualcun altro.

Ognuno ascolta la musica come vuole, anche in maniera distratta, o come puro intrattenimento. Ma la musica può anche essere utilizzata come strumento di riflessione, di introspezione, di viaggio. Mi piace pensare che porti più domande che risposte. Anche se la musica può essere una consolazione formidabile.

È una mappa della tua anima, una cosa personale, interiore, oppure ha anche l’ambizione di essere una sorta di riepilogo, per mostrare quante cose può essere il pianoforte, magari anche in polemica con l’appiattimento contemporaneo?

Ognuno ascolta la musica come vuole, anche in maniera distratta, o come puro intrattenimento.

Ma la musica può anche essere uno strumento di riflessione, di introspezione, di viaggio. Mi piace pensare che porti più domande che risposte

Post Piano anche perché è legato a un utilizzo del pianoforte non convenzionale. Questa è un’epoca in cui il piano neo-classico ha già dato, ampiamente. L’idea era quella di spingermi un po’ oltre, utilizzarlo come colore principale, ma in tutte le sue sfumature. Pianoforte vuol dire, sì, “i tasti”, ma anche il rumore dei tasti e quello delle corde. Per carità, non è niente di nuovo nella musica contemporanea, il pianoforte preparato non lo scopriamo adesso, sono passati cinquant’anni da quando lo faceva John Cage. L’idea è quella di usare il piano come una tavolozza di colori infinita E comunque Post Piano è anche tutta quella parte legata al mio percorso di amante dell’elettronica, dell’esplorazione del suono, delle distorsioni, che per me sono un elemento fondamentale della musica.

Hai accennato alla mappa. In effetti è la prima cosa a cui si pensa ascoltando i vari capitoli del progetto. Una mappa che però non ha l’ambizione o l’arroganza di indicare una direzione precisa. Non è una caccia al tesoro. Ci sono tante direzioni diverse, che hanno tutte un senso, un significato.

È il motivo per cui il lavoro è diviso in sei parti. Quando realizzi un disco, in generale, devi fare un riassunto di quello che è il tuo pensiero creativo. Invece l’idea delle sei release, i sei tape, è quella di sei punti di esplorazione diversi in cui ti puoi fermare un pochino di più. Hanno un collante stilistico che naturalmente è la mia ispirazione. Ma all’interno dei vari tape ti fermi o vai dove vuoi. In un certo senso è un concept album diviso in sei parti, che va inteso come deve essere sempre intesa la musica, cioè come uno strumento.

L’exposé non c’è, non ho bisogno di dire a nessuno “guarda quanto è figo il piano e quante cose ci si possono fare”. Sicuramente è un viaggio dentro ciò che volevo raccontare, che avevo bisogno di fare. Non c’è nessuna critica, anche perché io credo veramente che ognuno sia libero di usare la musica come vuole. Ciò su cui non sono d’accordo è che l’utilizzo principale della musica sia quello dell’intrattenimento. In questo senso l’appiattimento mi intristisce un pochino, perché perdiamo una possibilità incredibile di esplorare e di vivere meglio la vita. Ma non è una battaglia che puoi fare gridando e obbligando all’ascolto. A maggior ragione in questa società in cui si ascolta veramente poco. Quello che puoi fare è mettere sul piatto ciò che hai. Per una questione di grandi numeri, io sono convinto che ci siano persone che hanno l’esigenza di fare un viaggio e un ascolto differente.

I tuoi concerti lo dimostrano. C’è anche chi viene ad ascoltare il “tastierista dei Subsonica” e vive un’esperienza inattesa.

In effetti qualcuno sa cosa aspettarsi, perché mi ha seguito un po’ di più, mentre altri sono più distratti e vengono a vedere il tastierista in azione. Ma alla fine diventa un viaggio per tutti. L’applauso più bello che ricevo a fine concerto è nel silenzio che dura sempre una decina di secondi prima che scatti l’applauso. È un silenzio meraviglioso, partecipe. Le persone hanno bisogno di un attimo di tempo per uscire dalla stanza in cui sono entrati, poi si riconnettono con la realtà e allora, se dio vuole, parte l’applauso. Un silenzio pieno di gratitudine, la mia per primo, perché mi piace da matti questa esperienza.

Un conto è quando riconosci la musica e ami condividerla in un evento collettivo. Un altro è quella musica che hai bisogno di elaborare, che ti entra dentro e deve trovare il suo spazio, che non è mai uguale.

Non è una frase ad effetto: io credo davvero che questa musica possa essere la colonna sonora del silenzio di chi ascolta. Perché al suo interno c’è tutto quello che serve. Non hai neanche la distrazione delle parole.

31

2023 30 GENNAIO 2023

GENNAIO

BOOSTA

(foto Damiano Andreotti)

Le canzoni piacciono a tutti, piacciono anche a me, però mi piace anche l’idea che i pensieri di ognuno possano essere il tema, le immagini create nella mente, accompagnate dalla musica. Voglio immaginare che le persone si facciano il proprio viaggio, il proprio film, che magari ci mettano anche le proprie parole, perché comunque i pensieri viaggiano con le parole e le immagini.

Essendo un concept album, ha anche una sua evoluzione? C’è un percorso? Non c’è, anzi, credo che questa sia la parte più affascinante. È un po’ come chiedere: come si scrivono le canzoni? Io non so rispondere a questa domanda. Non credo ci sia un modo. Credo che la musica sia un atto di libertà meraviglioso. Gli steccati sono forzosi. La musica vale tutta, alta, bassa, delicata, potente, accomodante, disturbante.

La canzone pop ti piace ancora?

In questo momento non tantissimo. Rimango affezionato ad alcune canzoni, quello sì. Poco fa stavo riascoltando per caso Hotel California: ci sono delle cose che ti rimangono nel cuore e quando le senti sei felice di ascoltarle, perché è davvero come tornare a casa. Però adesso non ho tanta voglia di scrivere canzoni. È anche bello vivere nel flusso in cui sei. È inutile forzarsi a fare altre cose. A un certo punto ho scritto tantissime canzoni, poi non ne ho avuto più voglia. Mi auguro che un giorno torni. Quando mi riverrà voglia, ci sarà anche questo bagaglio, nuove frecce nella faretra, per cui magari la musica diventerà un’altra cosa. È molto affascinante anche questo viaggio che sto facendo al Conservatorio da allievo, esplorando il significato del suono.

Cosa stai studiando?

Sono iscritto allo Smet di Torino, dipartimento di musica elettronica, il secondo più antico d’Italia dopo quello di Milano. Molto affascinante. Si esplora il perché noi percepiamo qualcosa quando l’aria si sposta e vibra, e come la percezione di ciò che ascoltiamo si trasforma in un racconto. La grammatica di questi segni uditivi.

Fai musica da vent’anni ma continui a studiare. A che età hai cominciato a suonare il pianoforte? Avevo 6 anni.

Da ragazzo hai fatto anche piano bar. Ho fatto di tutto. All’inizio davo lezioni di qualunque cosa. Poi a 18 anni ho preso la patente, mi sono iscritto all’università e ho lavorato per un ristorante che faceva il dopo-teatro a Torino. Gli servivano tre sere alla settimana, il mercoledì, il venerdì e il sabato, che poi sono proprio i giorni in cui puoi uscire con gli amici. La paga era buona: 100 mila lire a sera, dalle 8 all’1 di mattina. Mi offrirono un tre per due: io suonavo tre sere, ma me ne pagavano solo due...

800 mila lire al mese, ai tempi, non erano male. Infatti ho cominciato a comprarmi gli strumenti e a vivere di musica.

Hai un piano per il secondo tempo della tua vita? Mettiamola così: il piano A non ce l’ho ancora, però mi sono riempito di piani B e C nella mia testa. Vorrei sperare di poter continuare l’esplorazione. Detto questo, se devo esprimere un desiderio, nel caso non avessi più ispirazione, vorrei non essere obbligato a suonare solo perché questo è il mio lavoro. Ho amato quando Fossati si è ritirato, anche se lo avrei ascoltato volentieri altre mille volte, sia in concerto che nei dischi. Mi piace quell’idea di consapevolezza. Certo, devi averne la possibilità, non solo economica, ma anche morale, devi essere a posto con te stesso, con quello che hai fatto, e accettare il fatto che l’ispirazione cambia, può finire, o puoi non avere più voglia. Finché ci sono voglia ed energia vorrei avere la possibilità di continuare a fare la mia musica, ma nel momento in cui non la sentirò più, spero di essere così onesto da ammetterlo, e non dover fare musica per vivere.

Tu però sei un creativo a 360°, sei compositore, scrittore, musicista, dj, editore, produttore... Si direbbero tanti talenti diversi. Cos’è che li unisce? Un’idea? Un’ispirazione?

Mi è sempre piaciuto fare tante cose diverse. E spero che l’ispirazione duri ancora. Spero che rimanga la curiosità, che è il carburante del motore della creazione. Per adesso ne ho tanta. Forse per questo sono così avido di stimoli. Adesso ho davanti questi cinque anni di scuola, saranno abbastanza challenging. Ieri sono uscito da 9 ore di lezione di fila.

Chissà che stanchezza!

La stanchezza è tanta, sì, infatti non vedo l’ora di fare le ultime ore e mollare un po’. Però poi devo studiare. C’è tutta una parte della musica che non avevo mai considerato. Quanto studi il suono e gli eventi sonori in quello che ti circonda, c’è dentro tantissima fisica, acustica, matematica, trigonometria... Io ho fatto il classico trent’anni fa. Quando mi spiegano che una cosa si muove in maniera logaritmica, penso “sì, certo, aspetta un attimo che vado a vedere che cazzo vuol dire”. Mi auguro che sia come quando vai in palestra e sei fuori forma: al primo sollevamento muori, ma poi ti alleni e le cose migliorano. Spero che sia una ginnastica per il cervello.

Parliamo del panorama musicale contemporaneo. Viviamo in tempi liquidi, ma poi ci si divide tra apocalittici ed entusiasti. C’è chi dice che la musica è finita, che viviamo una libertà fasulla perché le nostre scelte sono condizionate dall’algoritmo. E ci sono gli entusiasti, secondo cui non c’è mai stata questa libertà, ognuno può comporre e far ascoltare la sua musica, possiamo ascoltare tutto ciò che vogliamo. Tu da che parte stai?

Io sono relativamente laico. Sono convinto che questa accelerazione tecnologica, questa rivoluzione, non sia andata di pari passo con l’evoluzione del nostro cervello e con le connessioni neuronali. Abbiamo dei cervelli giovani, che hanno bisogno di tempo per introiettare le cose.

33 GENNAIO 2023

BOOSTA

Ma non c’è bisogno di scomodare le neuroscienze. Pensa quanto fosse diverso il rapporto che potevi avere con chi ti vendeva i dischi perché ti conosceva e ti consigliava quella cosa specifica.

Sei un po’ nostalgico dell’analogico e del magnetico?

È molto bello avere accesso a qualunque cosa.

Però servirebbe anche una sorta di indice di esplorazione. Devi sapere dove mettere le mani, che cosa serve alla tua vita. La mole di informazioni è immensa, come fa il nostro cervello a gestirla?

Certo è molto bello poter aver accesso alla qualunque. Però servirebbe anche una sorta di indice di esplorazione. Devi sapere dove mettere le mani, che cosa serve alla tua vita. La mole di informazioni è immensa, come fa il nostro cervello a gestirla? È inevitabile che si finisca per muoversi in modo superficiale. E questo mi dispiace. Per quanto riguarda la musica, come per ogni cosa nella storia dell’umanità, ma anche nella natura, credo che l’andamento sia sinusoidale. Ci sono momenti “più” e momenti “meno”, non vedo il problema. Ma è affascinante riflettere su come la musica nel secolo scorso sia stata un motore di evoluzione incredibile. Penso alla musica di massa, i figli dei fiori, il rock anni ‘70, l’avvento dell’album... La possibilità di registrare qualcosa è stata una rivoluzione clamorosa ed è passato poco più di un secolo. Sono passati 120 anni dalla prima volta che hanno registrato col magnetofono e il rullo di cera. Pochissimo. E in 120 anni siamo arrivati all’atomizzazione della musica. È un viaggio fantastico. La musica negli anni ‘50 è stata un fenomeno distruttivo, nell’accezione inglese del termini, disrupting, ha spostato codici, canoni, la gente era entusiasta per quei cambiamenti. Oggi siamo abituati ad ascoltare di tutto. Ma immagina cose poteva voler dire vedere una coreografia di ballo a teatro fatta con musica contemporanea, cioè con suoni che non derivavano da oscillatori, solo rumori. Pezzi di nastro registrato. Oppure all’inizio del ‘900 l’arrivo della dodecafonia Pensa cosa possa essere ascoltare qualcosa di assolutamente lontano da ciò che avevamo ascoltato finora. Tutte le propulsioni rivoluzionarie ad un certo punto perdono energia e rientrano nell’alveo. Sarebbe bello sapere dove possiamo arrivare adesso. Le possibilità del computer sono infinite e meravigliose. Ma bisogna metterle al servizio di una grande creatività dell’intelletto.

Tu ricevi tante proposte, demo, cose da ascoltare?

Grazie al cielo no. Forse sono talmente scorbutico che non mi mandano più niente... Ma va bene così. Ogni tanto comunque trovo delle cose molto interessanti.

Forse oggi mancano i maestri, le guide, qualcuno che provi a dire cosa ascoltare, da dove cominciare.

Quello è un lavoro che mi piace molto. I consigli di ascolto sono sempre molto belli. Anche adesso a scuola, quando abbiamo le lezioni di storia e il mio maestro mi dice di ascoltare delle cose degli anni ‘20, ‘50, ‘70, musicisti che non ho mai ascoltato, andare a esplorare la loro discografia è una fonte di ispirazione pazzesca. Soprattutto ti riporta con i piedi per terra. Perché tu puoi pensare di essere un gran figo, di aver fatto grande musica, ma poi ti rendi conto che ogni minima idea brillante che hai avuto è già stata pensata, peraltro in condizioni più pionieristiche. Oggi è facile avere tanti oscillatori, io sono pieno di tastiere, che fanno tanti suoni diversi. È facile accendere il computer e registrare. Ma mi affascina quel tipo di difficoltà che si viveva un tempo.

Guarda, non mi nascondo... (ci mostra walkman di ogni tipo, registratori, mangianastri, supporti magnetici, sparsi un po’ ovunque, ndr.). Nutro una discreta passione per questo tipo di oggetti.

A me il nastro piace moltissimo. Sono affascinato dai supporti. Sono creativi, sono strumenti loro stessi, non servono solo per registrare un’informazione e riproportela. Nel momento in cui la ripropongono, o nel momento in cui li utilizzi per riproporre un suono, già diventano altro. Mi piace l’idea di traslare il significato di questa catena: faccio, si propaga, ascolto, ma in mezzo ci sono tantissime variazioni sul tema. Bisogna capire ora dove andremo.

Oggi si parla di smaterializzazione del mondo.

Io sono affezionato all’oggetto. Mi rendo conto che ci sono vantaggi nella tecnologia, la diffusione veloce, un certo tipo di fruizione, ma credo che il supporto fisico sia una sorta di milestone, una cosa che ti fa fermare un attimo: possedere qualcosa è importante per ricordare che ce l’hai davanti. Ho aperto una piccola etichetta, che è come se fosse il mio atelier. Adesso sto cercando di far uscire il disco fisico, ma da solo, senza una grossa etichetta alle spalle, è tutto più complicato, c’è carenza di materiale, le fabbriche ti chiedono 120 giorni per fare le cose… Però io voglio una cosa fisica, quindi cosa faccio? Magari costruisco una radio per pezzo, ti vendo tutta la radio, non lo so...

(foto Damiano Andreotti)

LA PLAYLIST DI BOOSTA

1. Sound Patterns di Pauline Oliveros, Brandeis University Chamber Choir, Alvin Lucier

2. L’espace-temps di Bernard Parmegiani

3. Rainforest I di David Tudor e Takehisa Kosugi

4. Rothko Chapel 3 di Morton Feldman

Sarebbe bello: magari puoi vendere un walkman con dentro la tua musica. È un’idea che ho da tanto. Vediamo come va questo viaggio, poi ci penserò su. L’idea di immaginare strumenti nuovi, in base alla mia esperienza, ciò di cui avrei bisogno quando suono, quella l’ho sempre avuta: ogni tanto mi faccio costruire delle cose. Un nuovo supporto fisico potrebbe anche essere un’idea. Alla fine la musica è bella, perché limitarsi al fatto di ascoltarla o suonarla? Il linguaggio è uno, io parlo quella lingua, vorrei esplorarla in tutte le possibilità di suono che ho davanti.

E visto che anche noi amiamo i “consigli di ascolto”, ne abbiamo approfittato per chiedere a Boosta una playing list. Pezzi che ama, che ritiene essenziali, cose che bisogna ascoltare almeno una volta o che vale la pena riscoprire. La sua lista, che ora diventa anche la nostra.

La potete ascoltare su Spotify: si chiama “La mia playlist n.100”. Raffinata e potente, con brani storici, avanguardia d’autore e proposte fuori dai canoni. Due ore e trentasette minuti di ascolto doc. I titoli dei brani li trovate qui accanto. (f.t.)

5. Kontakte di Karlheinz Stockausen

6. For Organ and Brass di Ellen Arkbro

7. Touch, Pt.1 di Morton Subotnick

8. Improvisation Sep. 1975 Part.2 di Toshi Ichiyanagi, Micheal Ranta, Takehisa Kosugi

9. Criss-Cross (excerpt) di Alvin Lucier

10. In C (remastered 2009) di Terry Riley

11. Sonatas and Interludes for prepared piano di Jokn Cage, Boris Berman

12. Revolution 9 (remastered 2009) di The Beatles

35 GENNAIO 2023 34 GENNAIO 2023

BOOSTA

Davide Rondoni

Un poeta (e un romanziere) al servizio dell’anima «La verà libertà non è avere, comprare, è un’energia dell’essere»

Benito Mussolini e il brigatista Giovanni Senzani sono passati sotto quei lecci, a Forlì. Un viale esagerato per una città di provincia. Una strada che starebbe bene a Parigi, forse, a Londra o a Berlino, e invece se ne sta lì, come se niente fosse, in piena Romagna. Viale Mussolini, si chiamava. Poi è diventato viale della Libertà (“giustamente” sottolinea l’autore, più di una volta, enfaticamente, non senza ironia). Ciò che non cambia è il suo essere fuori luogo, in dittatura o in democrazia, la sua sontuosa e surreale sicumera. Sotto quei lecci è nato e cresciuto anche un poeta, che allora non sapeva di esserlo. La poesia, a quei tempi, gli appariva sotto forma di un uomo tetraplegico, che avanzava su una moto giocattolo, il poeta Franchini: «Scriveva cose piene di dolore e di amore. La poesia per me arriva ancora così. Una strana creatura sotto lecci strepitosi. Un Icaro inchiodato al proprio corpo».

Davide Rondoni non poteva immaginare che un giorno avrebbe scritto di quei lecci, con il loro concerto di uccelli che strepitano in maniera assordante, lungo un viale che è stato attraversato dalla “grande storia”, ma anche dal «romanzo degli umili» (a cui il poeta forlivese dedica le pagine più emozionanti, come emozionano sempre le sue «poesie innamorate dei passanti»).

Il concerto del viale dei Lecci (edizioni Aboca), platealmente autobiografico, sembrerebbe uno di quei romanzi che l’autore custodisce per anni dentro di sé, aspettando il momento giusto per “dire la verità”. Invece è l’esatto contrario. Un libro nato quasi per caso, su commissione, dentro una collana dedicata agli alberi, e

quindi sgorgato all’improvviso, con l’irruenza delle cose che non sono state preparate, organizzate, pensate per “funzionare”. Sta qui la sua verità e la sua ispirata anomalia. È prosa, ma è anche poesia, è memoria storica, ma è soprattutto diario intimo, personale, è un intreccio di racconto, visione e riflessione, in cui l’invenzione è mischiata alla realtà, con una tale libertà che rende oziosa qualsiasi curiosità su cosa sia “vero” e cosa no. Davide Rondoni non ha bisogno di troppe presentazioni. Un tempo, per parlare del suo lavoro, si usava citare Mario Luzi, suo grande maestro, che gli aveva dedicato parole importanti: «Respiriamo prima di tutto la levità di questa scrittura che invita le nostre percezioni a uscire dalla cornice abituale entro la quale si dispongono; a liberarsi dalle loro obbligatorie coordinate...». Ma da molti anni ormai le sue poesie sono tradotte in tutto il mondo e stanno in varie antologie che raccolgono il meglio della poesia italiana contemporanea, oltre che in raccolte come Il bar del tempo (Guanda 1999), Compianto, vita (Marietti 2004), Apocalisse amore (Mondadori 2008), La natura del bastardo (Mondadori 2016). In più ci sono i romanzi, i programmi radio e tv, i progetti culturali importanti (come Infinito 200, dedicato a Leopardi). Ci sono la rivista clanDestino (di cui è direttore editoriale), il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna (di cui è fondatore), l’attività di divulgazione che lo porta in giro per l’Italia. E c’è l’intellettuale polemista, nel senso che non si tira certo indietro quando deve esprimere la sua opinione, anche se politicamente scorretta.

Davide Rondoni

36 GENNAIO 2023

I NCONTRI

di Fabrizio Tassi

Nell’anomalo romanzo, in un certo senso, c’è tutto questo e anche di più. La storia gira intorno al rapporto tra un ragazzo e suo nonno. Enea è un uomo silenzioso, che porta dentro di sé il dolore immenso della perdita di una figlia, oltre a dieci anni passati in Eritrea. All’improvviso, dal passato, salta fuori un uomo che vuole ucciderlo. Ed ecco che la trama diventa quasi noir. Ma intanto il ragazzo osserva la vita, impara l’amore, soffre, immagina, sperimenta. Mentre il poeta commenta e ricorda, si lancia in digressioni liriche e

Mi chiedono a cosa serve la poesia. A niente. Splendore di questa parola. Suona vertiginosa quando indica il punto in cui manca ogni convenienza. Ogni economia. Niente scambio, niente in cambio di niente. I bambini e i mistici (e i poeti) sanno cosa è questo “niente”

giudizi taglienti, scrive capitoli che a volte sono lunghi una frase o due.