Laura Boella Donato Carrisi

Little Pieces of Marmelade Franco Michieli Alessandro Seidita Joshua Wahlen WoM Edizioni

Dove si parla di viaggi avventurosi senza bussola, di filosofia ed empatia, di serial killer che suscitano compassione, di BookCity e libri col buco, di musica rock liberatoria, di eremiti che cercano la verità nel silenzio e nella natura N 3 | NOVEMBRE 2022

Laura Boella Donato Carrisi

Little Pieces of Marmelade Franco Michieli Alessandro Seidita Joshua Wahlen WoM Edizioni

Dove si parla di viaggi avventurosi senza bussola, di filosofia ed empatia, di serial killer che suscitano compassione, di BookCity e libri col buco, di musica rock liberatoria, di eremiti che cercano la verità nel silenzio e nella natura N 3 | NOVEMBRE 2022

REDness è passione, arte, impresa, comunicazione.

È il "rossore" provocato dalle emozioni forti. Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.

La redness è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina. È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.

In copertina: Franco Michieli in Norvegia d’inverno: “La meta appare davanti agli occhi” (Foto archivio Franco Michieli, servizio a pag. 6)

Direttore: Fabrizio Tassi

Progetto grafico: Marta Carraro

Redazione: MondoRed

Redness è un mensile edito da MondoRed, via Cattaneo 16, Gallarate (VA)

Contatti: info@redness.it, direttore@redness.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore

EDITORIALE

4 Prima devi perderti

EVENTI

56 BookCity Milano: la festa della lettura racconta la vita ibrida

INCONTRI

6 Franco Michieli: esplorare l’ignoto senza bussola

18 Little Pieces of Marmelade: rock temerario e liberatorio

26 Laura Boella: una filosofa che è “pensiero vivente”

34 Donato Carrisi: il maestro della paura firma il terzo film

DEE

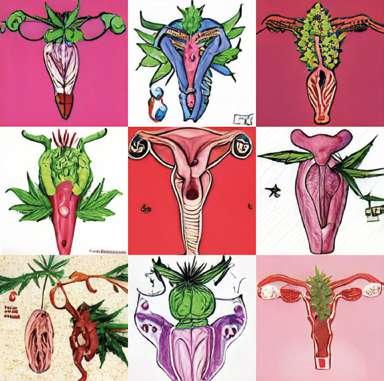

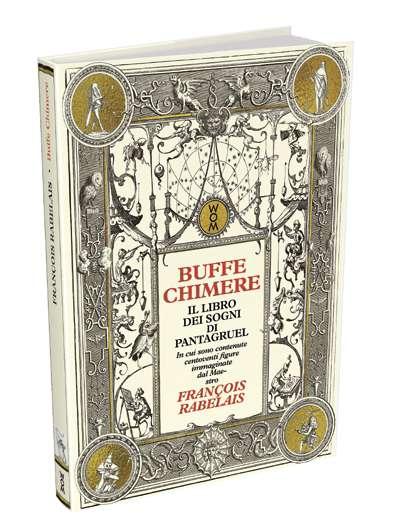

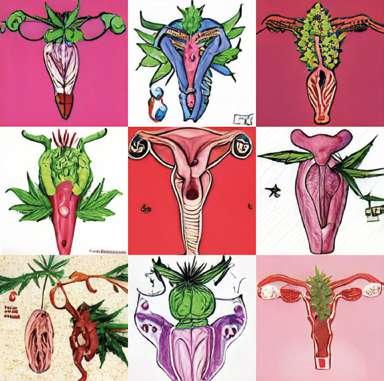

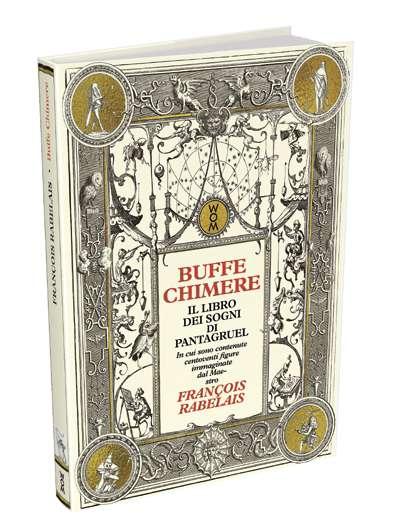

62 WoM Edizioni: il libro è erotico, eretico e irriverente

LUOGHI

44 Eremiti d’Italia: viaggio interiore nel silenzio e nella natura

52 Alessandro Seidita, Joshua Wahlen: la presenza e l’ascolto

STORIE DI VITA

E D’IMPRESA

70 CMR Borgomanero: il lato umano della tecnologia

74 Dottoressa Shamini: salute e bellezza? Ci vuole natura!

COMMIATO

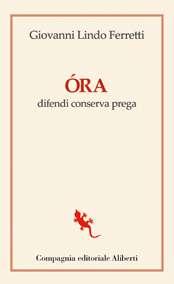

78 Óra di Giovanni Lindo Ferretti

3NOVEMBRE 2022 4

6

44

56

62 I

70

78

S OMMARIO

Prima devi perderti

“Perdersi per ritrovarsi”. Quante volte lo abbiamo letto o ascoltato? La frase è potenzialmente letale - per l’e go, per le nostre abitudini di pensiero, per la comoda routine che governa le nostre giornate. Se non fosse per il fatto che suona un po’ astratta. Perdersi dove? In che modo? È una questio ne psicologica, spirituale? Anche, sì. È una metafora? Certamente. Ma come fare a vivere l’esperienza che riusciamo a intuire dietro il limite delle parole?

Franco Michieli, esploratore, geografo, narratore (di luoghi e di av venture), che apre la rivista di questo mese, quella frase l’ha tradot ta in realtà, in una pratica che va esercitata con tutti i sensi - anche quelli invisibili, legati all’intuizione.

Guardare, ascoltare, sentire, connettersi all’ambiente circostante, in luoghi sperduti, pianure desertiche, spazi vuoti resi inabitabili da condizioni meteo proibitive, per provare a trovare la via, anzi per “essere trovati”. Perché la questione è tutta qui. Riconoscere i

propri limiti, abbandonare l’ossessione del controllo e l’illusione di bastare a se stessi, per entrare in relazione con l’altro, connettersi a qualcosa di più grande, e scoprire risorse misteriose che non sape vamo di avere.

Il titolo del suo ultimo libro inverte la formula, “Per ritrovarti devi prima perderti”, trasformandola in un’esortazione nata dall’espe rienza di tanti giorni, settimane, mesi, trascorsi in mezzo alla natu ra, senza quegli strumenti tecnologici che trasformano il viaggio e l’avventura in un hobby innocuo, prevedibile, anche un po’ noio so. Al contrario, usare tutti i sensi e accettare l’ignoto significa en trare in rapporto con la natura, vivere una realtà multi-dimensio nale, per poi lasciare che quella relazione generi nuove possibilità, anche vie inattese, che portano a scoperte insperate.

«Ogni volta - scrive Franco Michieli - con emozione profonda, mi sono sentito parte di una relazione invisibile, che deve esserci, visto che funziona, anche se la mente non la sa individuare.

Sono momenti che descriverei come esperienze spirituali: qualcosa che cambia il nostro sguardo sul mondo e ribalta le priorità tipiche della civiltà tecnologica, ossessionata dal controllo degli eventi. La possibilità di perdersi e di vivere il ritrovamento diviene allora un valore così alto da rendere insulso ogni accorgimento che vorrebbe tenerci sempre su strade certificate (...) Tutto nell’esistenza è in reci proca relazione».

Anche gli eremiti hanno abbandonato le “strade certificate”. Han no detto addio ai ritmi frenetici e i rapporti superficiali della vita di città, per ritrovare se stessi. Hanno perso tutto, dal punto di vista del “vivere civile”, quello che fonda la felicità sulla quantità di desideri che riesce a soddisfare. Eppure hanno guadagnato qual cosa di inestimabile. A loro dedichiamo un servizio che nasce dal lavoro di Alessandro Seidita e Joshua Wahlen, due cineasti-autori nomadi, dotati di una rara sensibilità, che anni fa hanno percorso tutta l’Italia per incontrarli.

Ma noi di Redness amiamo anche la varietà e la diversità. Ci sono tanti modi di uscire dalle strade certificate, di rinunciare a una parte di sé per trasformarsi in una cosa nuova, o meglio, per diventare se stessi. Vedi la traiettoria di DD e Frankie, meglio conosciuti come Little Pieces of Marmelade, che dopo gli onori della tv versione ta lent show, si sono riappropriati della propria musica, senza cercare di assomigliare a ciò che gli altri si aspettavano da loro, incidendo un disco che è un’esperienza esplosiva e liberatoria. Non ci si evolve

solo in modo darwiniano, in un processo di adattamento e lotta per la sopravvivenza. A volte bisogna rinchiudersi, isolarsi, per ritrovare il senso e l’autenticità: non per niente il disco lo hanno chiamato Ologenesi (sempre di evoluzione si tratta, ma d’altro genere).

E che dire di Donato Carrisi, scrittore e creatore di bestseller, che si ostina a tradurre le sue storie in cinema, e ci porta su un inedito Lago di Como, tra personaggi senza nome, dentro una trama in cui ci ritroviamo a commuoverci per il “mostro”?

Poi c’è Laura Boella, con la sua storia di libertà, ricerca, pensiero vivente. Che ci ha fatto conoscere le filosofe più importanti del ‘900, idee e intuizioni che in molti casi sono vere e proprie rivela zioni. Proposte rivoluzionarie rispetto al canone novecentesco, alla riflessione corrente. Una luce nell’oscurità. Una via trovata dentro la notte di un pensiero che si stava attorcigliando su se stesso, che forse aveva bisogno di perdersi per ritrovarsi (sì, c’è anche tanta mi stica dentro le loro parole).

E se l’evento del mese per noi è il BookCity di Milano - i libri ci aiutano a vivere, a ritrovarci - alla fine ci appelliamo all’anarchia di WoM Edizioni per non rischiare di scivolare nell’ovvio. Va bene la letteratura “certificata”, ma va anche meglio perdersi dentro testi dinamitardi, che conciliano la sovversione.

Infine, per concludere, cosa c’è di più sovversivo di Giovanni Lindo Ferretti? Il suo urlo è diventato una preghiera, o forse lo è sempre stato. (f.t.)

5NOVEMBRE 20224NOVEMBRE 2022

E DITORIALE

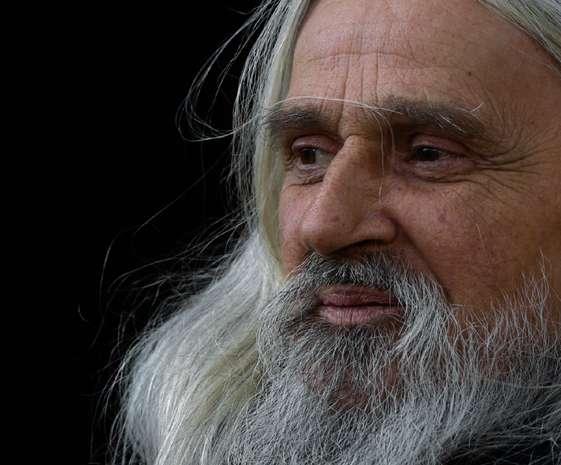

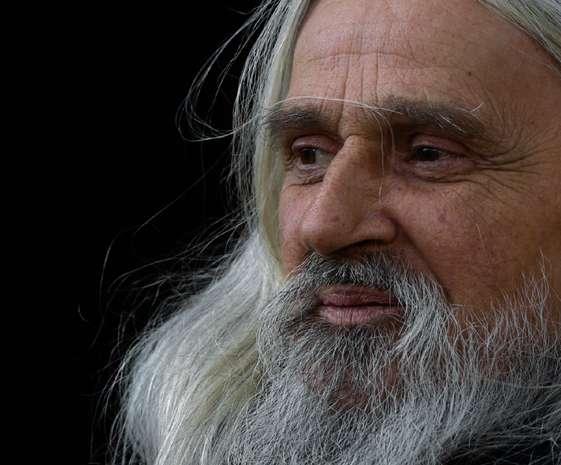

«Da bambino sognavo di conquistare una terra dopo l’altra, per proteggerle dall’uomo...» Franco Michieli Esplorare l’ignoto, senza bussole e mappe, tra montagne e deserti, per “farsi trovare” dalla via. Orientarsi nella natura (e nell’anima) di Fabrizio Tassi (foto archivio Franco Michieli) I NCONTRI Lapponia, 1998

19anni, Maturità appena finita, una vita in tera davanti, tutta da immaginare. E lui cosa fa? Decide di percorrere le Alpi dal Mar Ligure all’Adriatico. 81 giorni di cammino tra bo schi e ghiacciai, cime e alpeggi, con gli amici che si dan no il cambio, tappa dopo tappa, accompagnandolo nella traversata. Voglia d’impresa? No, piuttosto il bisogno di capire, di stare in mezzo alla natura “senza reti”, nella durata, anche nelle difficoltà. Non un esercizio fisico, ma quasi filosofico. Un’iniziazione. Fatta di fatica, movi mento, mani che arrampicano, piedi che affondano nella neve, sole, pioggia, nebbia. Perché è così che si impara. E magari si scopre che il bello della vita non sta nelle cose facili e sicure, che la natura ha tante cose da insegnar ci, che se ci siamo persi (come persone o come società) possiamo anche ritrovarci, una volta che abbiamo re-im parato a convivere con il limite, il mistero, l’imprevisto. Franco Michieli, in un certo senso, (ri)nasce lì. Oggi lo conosciamo come esploratore e autore, come geografo ed esperto di montagna. Oggi è forse il massimo esperto

di orientamento in Italia (e non solo), anche perché ne gli anni ‘90 ha deciso di viaggiare senza bussole, mappe, orologi, e soprattutto senza Gps. È così che nel suo An dare per silenzi (titolo di un libro pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2018) ha scoperto La vocazione di perdersi (un piccolo saggio essenziale, proposta da Ediciclo nel 2015). Ha capito che una via alla fine si trova sempre, anche se magari non è quella che avevi programmato in partenza, facendoti scoprire cose nuove.

Di aneddoti ce ne sarebbero a decine. Qualcuno lo rac conteremo, ambientato nelle vastità nordiche, in lunghe giornate trascorse muovendosi nel nulla, e trovando puntualmente “la strada giusta”. La morale è che Per ritrovarti devi prima perderti, come spiega già il titolo dell’ultimo libro (sempre Ediciclo editore), che riassu me la sua filosofia ma è anche un guida tecnica su come orientarsi usando il sole, la luna, le stelle, il vento, le for me della terra, l’ascolto del mondo (!), l’empatia (!!).

L’ho sperimentato tante volte anche in modo molto forte, ed è diventata la cosa più importante da raccontare: accetti di poterti perdere ma nella fiducia che poi accada qualcosa per cui riesci a ritrovarti

E che chiarisce quanto questo esercizio fisico sia anche fondamentale per il nostro stare nel mondo, perché «le motivazioni che stimolano a recuperare il “senso dell’o rientamento”» non riguardano solo l’ambiente naturale, ma anche «l’interiorità e le relazioni presenti nel contesto quotidiano». Saper distinguere e interpretare è il «fon damento della libertà», aiuta a non subire passivamente le «vie predisposte da altri», allena a non cadere vittima di «sentimenti di inadeguatezza» o all’opposto nella «cieca fiducia in qualunque sciocchezza propagata», soprattutto sui social media. Ci vuole meno virtualità e più serendipity, che è quel misterioso meccanismo per cui ti capita di trovare una cosa senza neanche sapere che la stavi cercando.

Incontro Franco Michieli in Val Camonica, nella sua Bienno, uno dei “borghi più belli d’Italia”, dove vive da 28 anni. 3.800 abitati, 445 metri di altezza, un nucleo medievale fatto di stradine che si inerpicano tra case di pie tra, chiese affrescate, cortili pittoreschi e la memoria delle antiche fucine che ne fanno un museo all’aperto.

Un esploratore non si può intervistare al telefono o chiusi tra quattro mura. Ci incontriamo alla periferia del paese e lui appare così come te lo immagini: barba folta, camicia a quadri, scarpe sportive, zaino in spalla, sorriso sulle lab bra. Sempre pronto a partire. Anche se l’emergenza sani taria lo ha costretto a fermarsi per un po’. Un po’ troppo. E infatti non vede l’ora di tornare a viaggiare.

«Sono nato a Milano, sessant’anni fa, ma sono sempre stato legato alla montagna. La mia nonna paterna era delle Dolomiti, di Agordo. Avevano due casette vicino a un al peggio a 1800 metri. E mio papà, quando avevo 3 anni, è riuscito a costruire una specie di bivacco, 4 metri per 4, in cui c’era tutto il necessario. Fin da quando sono nato passa vamo del tempo in questo ambiente, senza elettricità, senza telefono, dove si arrivava solo a piedi. Praticamente è dalla primissima infanzia che ho assorbito lo stare all’aperto».

Franco Michieli

9NOVEMBRE 2022

Due immagini della traversata delle Alpi nel 1981. Nell’altra pagina, Franco Michieli durante l’incontro-intervista

Poi c’è sua moglie, che avrebbe anche lei molto da rac contare. Forse qualcuno ricorda la storia della prima donna guardiaparco in Italia. «Anche Giovanna è nata a Milano, si è laureata in Scienze forestali e subito è di ventata guardiaparco al Gran Paradiso. Era il 1985.

Dopo ha lasciato quel posto per venire in Val Camonica a fare il tecnico forestale. Oggi faremmo molta fatica a tornare in città».

Prendiamo un sentiero in salita, naturalmente, sulla collina che porta alla statua dorata di Cristo Re, 8 me tri (e mezzo) di altezza per 8 metri di apertura braccia, rivolte verso la valle. Gli chiedo della sua “iniziazione” all’avventura, narrata nel libro L’abbraccio selvatico del le Alpi (Ponte alle Grazie, 2020). «L’estate precedente avevamo già passato tutte le vacanze in giro per le Alpi, una cosa classica. Ma io volevo eliminare le interruzio ni tra un’escursione e l’altra, capire cosa sarebbe successo nella durata, restando nell’am biente della montagna». Fare la traversata in modalità alpi nistica, dormendo all’aperto e senza fornello, era una cosa decisamente originale per quei tempi. «Avevamo l’attrezzatu ra da ghiacciaio e da arrampi cata non difficile: corda, picozza, ramponi, imbragatura, cordini e moschettoni. Per fortuna ce li avevamo già fin dalla spiaggia di Ventimiglia, perché ci sono

serviti dal primo giorno: abbiamo dovuto fare delle cala te su una scogliera sopra al torrente Roia».

Il compagno di banco, Andrea, che avrebbe dovuto viaggiare con lui, approfittò dell’occasione improvvisa di andare in America e partecipò solo alla prima settima na. Allora Franco Michieli si organizzò per condividere l’impresa con altri amici. «A volte arrivavo in un paese e, usando una cabina a gettoni o il telefono di un bar, chia mavo l’amico che aveva ipotizzato di essere libero nel pe riodo successivo. Ci si dava un appuntamento in un certo luogo e ci si trovava sempre».

Domanda: fu una sfida, una prova d’abilità, oppure una fuga, un tentativo di rimandare l’entrata nel “mondo adulto” degli obblighi e delle responsabilità? «Era so prattutto una ricerca. C’era un’esigenza fortissima di mettere alla prova il rapporto con la natura e con le mon tagne. Avevo cominciato a intravvedere situazioni in cui la natura dava delle risposte impreviste e volevo approfon dire soprattutto questa relazione. Ovviamente avevamo studiato Leopardi e vari filosofi...»

Inevitabilmente il pensiero va a “Into the Wild”. «Ma io sapevo che sarei tornato. E poi non ho mai pensato di riuscire a sopravvivere in modo selvaggio. Semmai volevo trovare qualcosa che fosse utile per modificare il nostro stile di vita. Alla base c’era un sentimento, una specie di vocazione, che avevo fin da bambino: il riconoscimento del valore della natura. Quando ero piccolo soffrivo nel percepire i soprusi dell’uomo sulla natura e sugli animali. Alle elementari prendevo l’atlante e le carte geografiche e sognavo di conqui stare una terra dopo l’altra per proteggerla dall’uomo».

La passeggiata è breve. Arriviamo in cima, ci godia mo la vista della valle a 360° e poi ci sediamo all’om bra della statua, perché siamo a ottobre ma sembra quasi luglio e il sole picchia. Gli chiedo dei suoi studi e delle sue passioni, che in qualche modo traspaiono dalla bibliografia del libro, visto che accanto ai testi scientifici e ai racconti di viaggio si citano anche Dante Alighie ri, Hermann Hesse, Werner Herzog e Omero. «Subito dopo la traversata delle Alpi avevo cominciato Geologia, ma con molti dubbi, perché ero anche appassionato di let teratura. C’era la natura, però c’era anche la voglia di saperla raccontare. E alla fine mi sono laureato in Geo grafia. Non ho mai visto l’avventura in montagna come una cosa di settore, una disciplina, anche se all’inizio la vivevo un po’ più sportivamente. Al liceo facevo atletica leggera, correvo i 3000 siepi (anzi i 2000, quando ero ra gazzo) ma la passione per la montagna era troppo grande e non potevo più fare agonismo. Dopo ho continuato a cor rere sulle montagne, ma non “per sport”, per il piacere del movimento naturale, la sua bellezza» Il problema, a quel punto, è diventato il rientro. «Anche le esperienze più estreme nella natura, per chi ha questa passione, sono più facili del ritorno. La traversata può es sere molto impegnativa, ma quando si rientra, si rischia di non ritrovarsi più, di non riconoscersi. Non trovi più stimoli, incentivi». Parliamo di un ragazzo che dopo

aver attraversato le Alpi a 19 anni, a 20 anni ha percor so i Pirenei dal Mediterraneo all’Atlantico insieme a due amici e a 21 ha finalmente dato sfogo alla sua attrazione per il grande Nord, attraversando tutta la Scandinavia in bicicletta, senza farsi mancare delle “puntate sulle mon tagne”. E che dire della traversata integrale a piedi della Norvegia durata 150 giorni, a 23 anni?

Verrebbe da pensare che per fare cose del genere bisogna anche avere mezzi economici. «In realtà sono sempre sta ti viaggi estremamente sobri. Si raggiungeva il luogo con l’Interrail, dormivamo sempre in tenda o all’aperto, bivaccando fuori, e compravamo da mangiare in negozietti. Le giornate passate in viaggio costavano meno di quelle passate a casa. E comunque subito dopo le Alpi avevo cominciato a tenere conferenze di montagna, girando il Nord Italia. A un certo punto facevo anche trenta serate all’anno e con quell’attività pagavo i viaggi. Avessi fatto delle spedizioni classiche, l’Himalaya, l’Antartide, non sarebbe stato soste nibile, sarebbero serviti dei capitali diversi e quindi delle sponsorizzazioni. Facendo in quel modo invece sono rimasto indipendente. Per me era importante anche come messag gio: si può fare con poco. E allo stesso tempo, meno mezzi si hanno più autentica è l’esperienza»

Esplorando penisole e monti della Groenlandia. Accanto, la traversata della Lapponia in inverno

Franco Michieli

10NOVEMBRE 2022

Arriviamo al dunque. Il viaggio senza strumenti. Che agli occhi di un profano può anche sem brare una follia, un rischio eccessivo. E che in vece è la sostanza dell’avventura e dell’esplorazione, la sua anima. «Questo modo di viaggiare l’ho ideato molto tempo dopo, negli anni ‘90. Ma i primi pensieri sul fatto di perdersi e ritrovarsi erano nati già negli anni di fine liceo. Ci si muoveva anche col maltempo e cominciavamo ad apprezzare tutti i tipi di condizione meteo. A quel punto si perde la distinzione tra “brutto tempo” e “bel tempo”. Nel “maltempo” ci sono mutamenti di paesaggio straordinari, aperture e chiusure molto più emozionanti, vivi sentimenti fortissimi e ti rendi conto che la bellezza del paesaggio dipende da questo alternarsi di condizioni diverse. Nella traversata delle Alpi, soprattutto nella se conda metà, ci siamo mossi tra piogge, nevicate sulle cime, tormente, nebbia fittissima, si vagava sui ghiacciai senza più tracce, ma abbiamo imparato a dare fiducia alla pos sibilità di trovare la strada giusta, o di “essere trovati”». Ecco il concetto essenziale, che è anche filosofico e poeti co. Il viandante non è colui che cerca la via, ma che si fa trovare dalla via. «L’ho sperimentato tante volte, anche in

modo molto forte, ed è diventata la cosa più importante da raccontare. Penso che sia una cosa presente nella vita di ognuno, oltre che in tante culture e tradizioni». “Perdersi per trovarsi” è anche un concetto tradizionale dell’espe rienza mistica, spirituale. «Certo, è così. Siddharta è un libro che leggiamo tutti da giovani e che lascia sempre il segno... Sì, questa esperienza ha anche una dimensione spirituale, che può esistere a livello solo teorico (e puoi iden tificare con la provvidenza, il karma o quello che vuoi), ma sperimentato concretamente, fisicamente, ha una for za diversa. Non è una cosa che sto pensando, è una cosa successa tante volte e anche in modo clamoroso. È questo che cambia la percezione: accetti di poterti perdere, quindi la necessità di stare nel dubbio, me nella fiducia che poi accada qualcosa per cui riesci a ritrovarti». Ci facciamo raccontare uno di questi episodi tra i tanti possibili. Ambientato in Islanda, dove ci sono luoghi va sti e uniformi. Qui, nel momento in cui sparisce la visi bilità, si vede solo il terreno sotto i piedi.

«Nel 2001, con due amici, abbiamo fatto un giro con gli sci tirando la nostra slitta. Era volutamente un vagabon daggio: abbiamo deciso di entrare da nord, dove c’è un villaggio che si chiama Reykjahlid, sulla Ring Road, con viveri per venti giorni e il carburante per sciogliere la neve, e siamo andati verso l’interno, il cuore dell’isola, nell’Ód áðahraun, il più grande deserto lavico dell’Islanda. Dopo una settimana di maltempo, ci è capitata una tormenta molto lunga, che rendeva impossibile muoversi, e ci ha co stretto a star fermi per tre giorni in tenda mentre fuori si accumulava sempre più neve.

Uscendo, si veniva ricoperti nel giro di due-tre minuti. Ma abbiamo notato che di notte calava il vento e così la quarta notte siamo ripartiti. Eravamo senza mappe, sen za bussole, senza orologio. La nebbia era quasi continua, ma c’erano tratti con dei sassi: se riesci a traguardare da un sasso all’altro, se non altro tieni una direzione.

Erano passati undici giorni in questa situazione e abbia mo cominciato a tornare indietro. A un certo punto la

nebbia si è aperta per un attimo e abbiamo visto un bas sopiano a distanza, che ritenevamo fosse il nordest, verso la strada. Soffiava un vento che sembrava venire da est, e quando il cielo si è richiuso ci siamo fatti guidare proprio dal vento, tenendolo a 45° dietro di noi. È un sistema di orientamento tipico dei popoli artici: loro hanno il parka, con la pelliccia a pelo lungo intorno al cappuccio, che si pie ga secondo la direzione del vento.

Quel giorno era tutto bianco, eravamo nel vuoto più asso luto. Quando, per un attimo, un mattino, abbiamo intra visto il tondo del sole che traspariva nella nebbia, individuando il sud-est, abbiamo capito che il vento aveva girato di circa 180° senza che ce ne fossimo accorti. Stavamo tor nando indietro. Ma alla fine abbiamo ritrovato la via. Di più: ci siamo resi conto che il vento ci aveva condotto a nostra insaputa all’imbocco della via migliore esistente nel deserto per rientrare al villaggio! In queste situazioni bisogna sempre fermarsi, riflettere, dare valore alla pa zienza. Infine, arriva la rivelazione».

Franco Michieli

12NOVEMBRE 2022

Nelle isole Lofoten, in Norvegia, nel 1991. Accanto, ci si orienta col sole nella nebbia in Islanda

La domanda che tutti si fanno è: perché metter si in pericolo?

«Influisce moltissimo la concezione odierna del ri schio. Questo imperversare della politica della sicurezza, che in realtà è un grande pericolo, perché confonde la pru denza, le precauzioni, con il volersi sentire assolutamente sicuri e col fatto che ci debba essere sempre qualcuno re sponsabile di ciò che ci accade. Si pretende che vangano annullate le incognite normali dell’universo. Un obiettivo impossibile. Così non facciamo altro che tirarci indietro da esperienze che ci farebbero crescere, che ci darebbero una visione del mondo più realista, più vera»

Se non hai strumenti, ti metti in relazione con un ambiente in quattro dimensioni, non con una linea. Il Gps ti dà una traccia da seguire e ti avvisa se sei fuori percorso. Mentre se non hai il sentiero segnalato devi guardarti intorno e capire

la società in classi. Un sistema che per una parte cospicua della popolazione non ha rappresentato un vero miglio ramento delle condizioni di vita. Il cacciatore-raccoglito re faceva paradossalmente una vita meno dura rispetto a quella delle successive società stanziali, con dei rischi in più, certamente, ma anche più in armonia con l’ambien te. L’ultima rivoluzione, quella digitale, ci sta staccando dal reale: saremo sempre più incapaci affrontare le diffi coltà che arriveranno dalla natura, perché comunque noi siamo dei corpi».

Q uindi dici che per avere una maggiore sicurezza e longevità individuale abbiamo sacrificato il benes sere collettivo?

«Il tempo di risposta della natura è più lungo delle nostre vite e delle singole civiltà. Siamo a soli 11 mila anni dalle prime rivoluzione agricole. Per la natura è pochissimo. E sono solo 2-300 anni dalla rivoluzione industriale. Per non correre rischi individuali, si accetta un rischio globa le. Ce la prendiamo con i singoli che non ci avrebbero av visato dell’arrivo di un’alluvione e non agiamo sulle cause che determinano l’alluvione. Il nostro cervello, adatto a rapportarsi con i fenomeni intensi della natura, adesso deve confrontarsi con cose impalpabili, invisibili, teoriche, anche troppo estese, nella virtualità. Tutti siamo soggetti a un certo tipo di squilibrio per questo».

Ecco perché quando siamo in mezzo alla natura ci sentiamo rinascere.

«Anche dopo un cammino semplicissimo (quello di San tiago, ad esempio) la gente si sente trasformata, gli sem bra di ritrovare la vita e se stesso. È un ritorno al reale.

Tutti raccontano il trauma del rientro e la voglia di ri partire appena possibile».

Q uali sono i viaggi più memorabili, tra quelli che hai fatto?

Ci spieghi il perché di quella scelta?

Michieli

Ma non abbiamo costruito una civiltà anche per sen tirci più sicuri? In fondo viviamo di più e meglio.

«L’inganno sta nel fatto che noi vediamo gli effetti sul breve periodo rispetto a quelli che sono i tempi della Terra. Non ci accorgiamo di come stiamo modificando l’ambien te e le nostre capacità di affrontare gli imprevisti. Lo stori co Harari chiama le varie rivoluzioni tecnologiche “trap pole”. Fin dalla prima, quella agricola, che ha portato a una crescita molto forte della popolazione da cui non si poteva più tornare indietro e ha generato la divisione del

«Tra le pietre miliari, oltre alla traversata delle Alpi e della Norvegia, c’è quella dell’Islanda fatta a 29 anni, dalla costa Est alle penisole di Nord-Ovest, attraversan do tutto l’interno, tra cui il ghiacciaio Vatnajökull. Sono partito con un zaino da 35 chili e io ne pesavo 60, poi sic come il cibo era razionato, dimagrivo. Quella è stata una cosa quasi psichedelica. Era come camminare in mezzo al mare, da un orizzonte all’altro c’era solo bianco. Una fa tica incredibile, una fame!»

E la prima senza strumenti?

«Nel ‘98. La traversata della Lapponia senza mappe. Ma avevo diciassette anni di esperienze alle spalle».

«Il primo motivo è che ero così abituato a inventare percorsi sulla carta topografica, che ormai guardare la carta era un po’ come immaginarsi già il paesaggio. Di ventava una cosa scontata, ripetitiva. Non c’era più il gusto della scoperta. Il secondo motivo è la nascita del Gps. Conosciuto durante la prima Guerra del Golfo, quando gli americani usavano il sistema satellitare per centrare gli obiettivi, negli anni seguenti l’hanno reso disponibile per usi civili. Ed è stato subito proposto ai grandi dell’avventura. Poi è diventato di uso comune. Io avevo imparato che è l’incertezza della strada a far capitare tutte le cose più interessanti. Se non hai stru menti, ti metti in relazione con un ambiente in quattro dimensioni, non con una linea.

15NOVEMBRE 202214NOVEMBRE 2022

Franco

Sulle Ande peruviane: Cordillera Raura. In basso, in Scozia nel 2016. Nell’altra pagina, la tenda protetta dalle tempeste in Islanda nel 2001

Il Gps ti dà una traccia da seguire e ti avvisa se sei fuo ri percorso. Mentre se non hai il sentiero segnalato devi guardarti intorno e capire, e intanto il tempo scorre, ci sono eventi e fenomeni che si succedono, devi interpretare le varie dimensioni per trovare la tua rotta. Mi sembrava una perdita davvero grossa per l’uomo. Allora ho deciso di tenere in vita questa esperienza. A quei tempi anda va di moda Sector No Limits. Ecco, l’idea era ritrovare il limite».

Gravissima perdita della nostra cultura, quella del limite. Eppure veniamo da lì, dai greci.

«Nelle avventure di Ulisse, spesso succedono disgrazie per ché ci si è dimenticati di sacrificare agli dèi. Ulisse viene respinto e continua le sue peregrinazioni perché i suoi compagni si dimenticano del limite, il rispetto per qualcosa di più grande. Lo abbiamo perso anche nelle cose più banali, i piccoli piaceri. Se non ti dai un limite, non puoi avere ne anche una meta ideale. Si tratta di una ricerca interiore personale che ha anche un valore universale.

La considero una ricerca al pari di quella della filosofia o della scienza, con un altro metodo, utilizzando l’esperien za umana».

Èora di scendere. Gli chiedo se davvero questa prati ca-filosofia è alla portata di tutti. «Come scrivo alla fine del libro, bisogna partire dai dintorni di casa, magari imboccando qualche viottolo mai preso. Si comincia dall’esperienza di ciò che si ha. Il nostro cervello non ha una struttura diversa da quella dei cacciatori-raccoglitori. È la parte culturale che è diversa. Bisogna un po’ immergersi». Mentre torniamo verso il paese, mi guardo intorno e mi rendo conto di quanto sia astratto il nostro modo di rapportarci all’ambiente circostante. Ci sono alberi, stra de, profili di montagne, un percorso prestabilito dentro un orario programmato. Poi, se provi a esercitare uno sguardo più consapevole, focalizzato e allo stesso tempo aperto al rapporto con l’ambiente, ecco che le cose si ani mano: l’albero ha quel colore e quella forma, anche una storia e un nome, noti i dettagli, percepisci la ricchezza di forme, colori, odori e le sensazioni che suscitano, e ti ritrovi dentro un mondo molto più ricco, in cui sei lega to a tutto e il tutto comprende anche te.

Franco Michieli ama parlare di empatia: «È uno stru mento che permette di relazionarsi, di collaborare. Lo specchiarsi in un altro essere. Per ottenere una collabora zione da parte dell’ambiente è importante essere empati ci. Se piove, vediamo di capire cosa ci dice questa pioggia, invece di lamentarci. Vediamo dove ci porta quella salita, cosa mi racconta quel pendio. Anche le tracce degli ani mali sono importanti, magari per scoprire che lì c’è un passaggio utile. Sentire questa sorta di immedesimazio ne reciproca. Orientarsi non come atto individualistico, ma come forma di collaborazione, dentro questo trovare ed essere trovati dalla strada. Tutto quello che abbiamo intorno contribuisce a ciò che siamo e che facciamo». Ci sono tanti punti di vista sul mondo quanti sono gli esseri viventi, non c’è solo il nostro modo di stare in mezzo alle cose. Bisognerebbe ritrovare la connessione che abbia mo perso per strada, nel nostro forsennato individuali smo e nell’atomizzazione della società. Imparare a stare in mezzo alla natura in un certo modo, è una cosa che si può anche imparare. Franco Michieli collabora con la Compagnia dei Cammini, condivide esperienze anche a due passi da casa sua e tiene seminari all’aperto con l’associazione Movimento Lento

Poi c’è l’apertura al mistero, oltre che all’imprevisto. Spesso Franco Michieli è andato in Perù, formando gui de locali e collaborando con l’Operazione Mato Grosso. Bellissimo il ricordo di quella volta nel 2015 in cui sco prirono una sorta di villaggio megalitico, scoperta poi approfondita due anni dopo e che aspetta ancora di es sere portata a termine. «Era una valle chiusa, circonda ta da pareti di roccia, sotto massi giganteschi. Stavamo esplorando il territorio in quota 4700 metri e abbiamo trovato una cresta di granito che impediva l’accesso. Non riuscivamo a trovare un passaggio, ma quando stavamo per abbandonare l’idea, come accade sempre, abbiamo intravisto una specie di canale cengia che attraversava la parete, un passaggio incredibile, in mezzo alle placche. Arrivati sul fondo abbiamo trovato delle dimore antichis sime». Con sorpresa finale: «Mentre tornavo su, a un certo punto decido di scattarmi una foto, e davanti agli occhi, proprio lì dove mi ero fermato “per caso”, vedo un omino dipinto, una pittura preistorica. Era una specie di sciamano, forse un segnavia del passaggio segreto verso il villaggio». Che luogo straordinario è il mondo, quando hai il coraggio, la curiosità e l’umiltà necessari a esplo rarlo!

Franco Michieli

17NOVEMBRE 202216NOVEMBRE 2022

La traversata della Norvegia nel 1985. A fianco, un’ immagine poetica della traversata delle Alpi

LITTLE PIECES OF MARMELADE

pacca tutto!” è una di quelle espressioni che, a forza di ripeterle, non dicono più nulla. Usata un tempo come esortazione rock, è diventata un’interazione pop, di quelle che si usano in tv per fare i giovani, oppure sui social per adeguarsi al repertorio corrente. D’altra parte viviamo in tempi in cui tutto è sempre “unico”, “straor dinario”, “geniale” quando viene comunicato al pubblico, salvo poi rivelarsi un po’ mo scio e tediosamente fedele allo standard (che sia “buono” o “cattivo”, indie o mainstream, apocalittico o integrato).

Fino a quando, un giorno, ascolti il disco che ti fa saltare sulla sedia, grattandoti via un bel po’ d’anni (se ne hai) o aggiungendone di botto (se non hai vissuto certa musica d’antan), e allora ti rimangi tutto. Ologenesi è quel disco. Firmato da un duo che si è fatto notare a X Factor, dove è stato adottato da Manuel Agnelli, e che oggi è ufficialmente ri-nato: i Little Pieces of Marmelade.

Ologenesi, indubbiamente, “spacca tutto”. Per le sonorità sporche e consapevoli, la vio lenza liberatoria, la psichedelia, la maleducazione temeraria (dal punto di vista artistico ed espressivo). Sembra quasi un disco d’esordio (per questo la ri-nascita). Uno di quegli album che vanno al di là della canzone più o meno riuscita, del ritmo azzeccato o il giro di basso trovato, del testo lirico o grezzo, perché non è una sfilata di moda, un’ossessiva ricerca del pezzo che funziona, si sente che la musica arriva così com’è nata, furibonda, onesta, divertita, suonata.

DD, voce e batteria, e Frankie, chitarre, hanno scelto la libertà e la sperimentazione, con tro l’estetica “pettinata”, tra urla e melodie strambe, hip hop e distorsioni, testi espliciti, provocatori, ma a tratti anche poetici, avverando definitivamente quel “Porn rock / Punk the Blues / Psychedelic crossover” che era il loro biglietto da visita, ma anche aprendo qualche porta verso un futuro inedito.

Produce Manuel Agnelli – che li aveva portati anche in tour - di cui immaginiamo il sorri so sornione, di fronte alla scelta di non titolare i brani. Conta l’energia, la cosa che comu nichi, non come la chiami o che significato le dai.

Li abbiamo intervistati prima che iniziasse il mini-tour partito da Treviso, Senigallia e Bo logna, che a novembre (info sul sito lpom.it) approderà anche all’Hiroshima Mon Amour di Torino (3 novembre), oltre che a Firenze (il 4), a Brescia (l’11) e a Modena (il 12).

Avevano appena finito una sessione di prove in studio. Un’intervista, forse, non è la cosa che desideri di più, in quel momento. Ma non si sono sottratti e hanno risposta con la sincerità che li contraddistingue, senza troppe cerimonie.

19NOVEMBRE 2022

“S

La seconda nascita di un duo potente, anarchico, fuori da ogni moda Ologenesi è un album temerario, che suona “sporco” e liberatorio

I NCONTRI

(foto Francesca Tilio)

Com’è la vostra giornata tipica? Siete super-professio nali, con orari fissi?

Frankie: «Ma chi? Magari!»

Anarchici, quindi.

Frankie: «Esatto. Ultimamente, però, abbiamo lavorato sul live. Da due settimane stiamo provando tutti i giorni. Una scaletta al gior no, non di più. Ma è impegnativo. Cerchiamo ogni volta di fare la prova del nove e il giorno dopo mettiamo a posto i pezzi, scriviamo, ci facciamo degli appunti... Ti senti sempre un po’ sotto pressione quan do fai la scaletta».

Il mese scorso abbiamo intervistato Manuel Agnelli, ora tocca a voi. Un bel pas saggio di testimone.

Frankie: «Avoja!»

Il disco è una bomba, ma prima vorremmo fare un po’ di storia. Magari ripartendo da Filottrano, dove siete cresciuti. (Visi perplessi, facce che dicono: “Ancora?”)

Q uando avete cominciato a suonare?

Abbiamo sempre avuto questo chiodo fisso della musica. Non era un hobby. Non era “studio, faccio i compiti e il sabato pomeriggio vado a fare le prove”.

Volevamo farlo, ma non sapevamo come.

A Filottrano dai 14 ai 19 anni non hai molte certezze sul futuro. Non le abbiamo neache adesso

DD: «Io e Frankie abbiamo iniziato insie me nel 2010».

E da soli?

DD: «Io a 3 anni ho iniziato a canta re. Ho sempre coltivato la musica fin da piccolo».

Frankie: «Io invece mi ero avvicinato alla musica pochi anni prima del 2010. Lui aveva già un gruppetto, mi ha invitato e siamo andati avanti fino al 2016. Poi, sai com’è, nel periodo adolescenziale è come se un giorno durasse una settimana, sei pieno di cose, di stimoli. Io e Dani abbiamo sempre avuto questo chiodo fisso della musica, ma non come hobby. Non era: “studio, faccio i com piti, la mia prospettiva è quella, e il sabato pomeriggio vado a fare le prove”. C’è sempre stato questo sogno. Volevamo farlo, ma non sapevamo come, perché, quando. A Filottrano dai 14 ai 19 anni non è che hai molte certezze sul futuro. Anzi, non ce le abbiamo ne anche adesso. Non ce le ha neanche chi ha una carriera da trent’anni. Stiamo scoprendo piano piano che in questo mondo non ci sono certezze». DD: «È tutto precario».

Frankie: «Essendo nella provincia della provincia della provincia, la strada era quella di partecipare a piccoli contest per band. Erano spazi che ci offrivano...» DD: «...palchi...»

Frankie: «...e quindi ci buttavamo su ‘ste cose. Vincevamo. E ci siamo resi conto che il progetto in due, rispetto a quello in quattro, era più a fuoco, suscitava più interesse, sia nel pubblico di amici che tra gli addetti ai lavori».

Perché era insolito.

Frankie: «Sì, anche se non si scopriva l’acqua calda. L’esperienza che ci ha segnato è stata l’incontro con il produttore Giacomo Fiorenza, che nel 2016 ci ha visto in un concorso e ci ha offerto di fare un disco. Lui era appena uscito dal produrre Bud Spencer, quindi un altro duo. Giacomo ci ha tolto tutta la parte degli assoli di chitarra e tutto ciò che era freak. Ci ha fatto capire che noi eravamo l’altra faccia del power duo, la faccia più psichedelica, viscerale, meno tecnica, meno esercizio di stile»

Vi ha aiutato a diventare ciò che siete.

Frankie: «Sì. È stato un incontro fondamentale per questo. Noi non ci siamo mai acchiap pati con Giacomo, quel modo di registrare in studio, di produrre il disco, ma grazie a lui siamo stra-cresciuti. Dopo aver preso tanti muri in faccia, abbiamo trovato la nostra strada.

OF MARMELADE

21NOVEMBRE 202220NOVEMBRE 2022

Q uando vi siete accorti che eravate bravi?

LITTLE PIECES

Con Manuel Agnelli (foto Henry Ruggeri)

La copertina dell’album

Poi il disco non l’avevamo chiuso, non eravamo usciti con la sua etichetta. Avevamo questo disco in mano e non sapevamo che cazzo farci, perché non lo voleva nessuno. Era iniziata la pandemia e quindi stavamo in mezzo alla strada. Era un disco pieno di sogni, di volontà di fare, e vederlo lì, così, era davvero un colpo al cuore».

E a quel punto arriva X Factor.

Frankie: «Durante la pandemia noi non avevamo neanche una sala prove. Andavamo in un posto a 40 minuti dal paesello nostro, perché ci facevano pagare 2 euro l’ora. Si è soprav vissuto male. Poi arriva la chiamata della scout di X Factor che dice: “Siete interessati? Cer chiamo band inedite che fanno inediti, quest’anno è una cosa nuova, torna Manuel, stiamo cercando una band come la vostra...”. Inizialmente la cosa ci ha un po’ spaventato, ma poi l’abbiamo vista come l’unica possibilità di andare oltre la situazione in cui eravamo».

Q uando Manuel Agnelli, in trasmissione, diceva che gli sarebbe piaciuto lavorare con voi, non scherzava. Avete fatto un tour insieme, ora produce il disco, è scatta to qualcosa di speciale.

Frankie: «Sì!»

Manuel ha realizzato il suo disco solista in casa, durante il Covid. Ha detto che quella situazione gli ha permesso di suonare come quando era un ragazzo, solo per il gusto di farlo, senza pensieri. In un certo senso il vostro disco è nato in una situazione simile.

Frankie: «Ma il nostro non è figlio della spensieratezza. Prima di X Factor eravamo i due più spensierati di questo mondo, invece preparando questo disco stavamo sotto pressione. Fi nito il passaggio in tv e quel periodo, nel nostro team c’era questa cosa del dover fare un disco, e c’era da farlo in italiano. Lo abbiamo cominciato nei primi mesi del 2021, qualcosina si è fatta anche l’estate stando in tour, e poi in autunno lo abbiamo finito».

In effetti non c’è spensieratezza, ma c’è una grande libertà. Non sembra il disco di chi è preoccupato dalle aspettative create.

DD: «Beh, oddio, un po’ sì. È comunque un disco che non c’entra niente con ciò che eravamo. Anche perché erano tanti anni che non componevamo brani, in realtà. One Cup of Happiness

e le canzoni del primo disco sono del 2016-2017, risalgono al discorso con Giacomo Fiorenza, pre-pandemia, con i problemi che abbiamo avuto a pubblicare. Siamo stati tanto tempo coi nostri brani in mano e gente che non ci cagava. Il fatto è quello. Ma la libertà di scrivere c’era, avevamo voglia di farlo. Può sembrare totalmente diverso da ciò che eravamo proprio per questo. Comunque sono passati degli anni».

Sembra un album che precede certe mode degli ultimi anni, che hanno reso la mu sica troppo “comfort”, edulcorata, anche quella indie e rock. È arrabbiato e vero.

Frankie: «Lo scopo era quello».

L’essere “puliti” non vi appartiene.

Frankie: «Volevamo andare oltre quella patina. Soprattutto nel suono, nella produzione. Di solito una band va in studio, lo affitta per settimane e settimane, si fanno mille interventi sul suono perché sia bello, professionale, hi-fi, noi invece volevamo andare dall’altra parte. Non per essere alternativi e basta, ma perché questo è ciò che siamo. Manuel, in trasmissione e dopo, ci ha fatto capire che si possono fare dischi e live così. Uno è libero di fare come cazzo gli pare. Quindi, grazie Manuel!».

Come avete lavorato sul suono?

Frankie: «Ci siamo limitati tanto. Si è detto: facciamo dei provini a casa e registriamo col materiale più povero che abbiamo. Abbiamo usato quattro canali per tutto, quando di solito solo per la batteria si registra su 12 canali. Questa “povertà”, tra virgolette, ci ha spinto ad andare oltre: fare le chitarre non dagli amplificatori ma dal mixer direttamen te, fare le batterie con dei suoni che non hanno senso... Ci siamo spinti oltre anche a livello compositivo. Lo abbiamo fatto con il Rec: fai il beat, ok, ci faccio sto riff, poi vediamo che cazzo inventarci... Abbiamo scritto tutto il disco così e poi si è imparato a suonare. Una cosa che non avevamo mai provato. Lavorare in questo modo è un dito nel didietro, ma dal punto di vista della produzione del disco è stato stra-divertente. Prepararlo live, invece, un po’ meno».

OF MARMELADE

22NOVEMBRE 2022

LITTLE PIECES

(foto Francesca Tilio)

(foto Francesca Tilio)

Anche nei testi c’è quella libertà. Di solito uno, al secondo disco, magari ha la pre occupazione di apparire impegnato, di scrivere il testo intellettuale.

DD: «Non c’è da diventare più intellettuali, ma il contrario»

Nei testi ci sono un bel po’ di “culi”, sesso esplicito, urla contro i social, la musica finta, i cortei borghesi...

DD: «Tutta la vita!»

Anche se poi c’è un “Siamo figli della guerra, senza Stato, senza padri, vomitati sulla Terra per consumare”. Una dichiarazione generazionale: siamo questa roba, questo volete da noi, a ci siamo rotti le palle.

DD: «Avoja! Direi che è già abbastanza esplicito».

Il titolo Ologenesi da dove viene?

DD: «Lo abbiamo trovato a ridosso della consegna del disco, in pratica. Arrivati alla fine abbiamo detto: cosa ci rappresenta questo disco? Cerchiamo qualcosa sulla genesi e arriviamo a ologenesi: la parola mi piaceva e scopriamo che anche il significato è azzeccato. È la teoria evoluzionistica secondo cui la specie muta indipendentemente da fattori esterni. Era perfetto per il nostro concept, il modo in cui è nato il disco, il nostro rinchiuderci in sala prove senza guardare e ascoltare gli altri».

Frankie: «Se ci ispiravamo a quello che avevano intorno in quel momento... Tutto chiuso, mascherine, paura, era un po’ come vivere la morte della musica. Forse è stato anche un po’ egoista, questo chiudersi dentro, ma abbiamo pensato al bene della nostra creatività».

Ologenesi? Ci piaceva la parola e il significato è azzeccato. Era perfetto per il nostro concept, il modo in cui è nato il disco, il nostro rinchiuderci in sala prove senza guardare e ascoltare gli altri

A volte fare la cosa buona per te è una cosa buona anche per gli altri, perché alla fine la musica suona autentica.

Frankie: «Sì, non volevamo lasciarci ab battere».

E la scelta dei non-titoli? Provocatoria, anti-commerciale? È come se il disco fosse un flusso continuo, diviso in vari episodi, che non hanno bisogno di un titolo.

Frankie: «Mi piace questa visione, è interessante, ma noi semplicemente, mentre scrivevamo il disco ragionavamo così: canzone 1 ok, manca la voce, canzone 2, manca il ritornello in ita liano, canzone 12, abbiamo finito... Poi c’era anche quell’essere presi bene del sentirci unici a fare questa cosa; essendo anche il primo lavoro in italiano, sembrava un bell’ingresso».

Cosa vi augurate per il futuro? Andrete avanti alla giornata? Finito il tour cosa farete?

DD: «Si inizia a scrivere un altro disco».

OF MARMELADE

Sempre con questa modalità anarchica?

Frankie: «Quello che abbiamo affrontato con questo disco, come modus operandi, ci è stra-piaciuto, quindi proseguiremo su questa strada. È stato molto divertente, e quando uno si diverte ritorna lì. Poi se arriva il team che dice “devi fare così per fare i milioni”, ci pense remo... (ridono, ndr). Speriamo di suonare tantissimo l’anno prossimo. Poi abbiamo altre cose in serbo. Siamo arrivati da Manuel anche con altre proposte, e lui ci ha detto: il disco comincia qua e finisce qua, concentriamoci su questo. Non c’è mai la soddisfazione di dire “ho finito”, non ci si accontenta mai. Neanche John Lennon dopo Sgt. Pepper’s si era accon tentato. Jimi Hendrix non era mai contento. Nessuno si accontenta».

Certo è che questo disco sembra la cosa più lontana che ci possa essere da X Factor. Lì devi mettere tutto in cornice, anche l’urlo, la sezione ritmica folle. Qui siete usciti completamente dalla cornice.

Frankie: «Sì! La speranza è che chi lo ascolta dica: questi sono stati lì e hanno fatto come cazzo vogliono. Magari possiamo essere di ispirazione per altri, come abbiamo fatto quando ci siamo andati. Tanti hanno detto: se ci so’ andati quelli..!»

25NOVEMBRE 202224NOVEMBRE 2022

LITTLE PIECES

(foto Henry Ruggeri)

Laura Boella

di Fabrizio Tassi

La chiamiamo “intervista peripatetica”. Il peripatos ce l’abbiamo, visto che siamo davanti alla Statale: è Milano, non Atene, ma la Ca’ Gran da ispira grandi cose, la facciata del Filarete è una mera viglia e i chiostri interni ti fanno venir voglia di passeg giare e pensare.

Abbiamo anche la filosofia, visto che Laura Boella è pensiero vivente, oltre ad essere un’autentica istitu zione: in questa università ha insegnato per 40 anni, ha formato un paio di generazioni di aspiranti filosofi (morali) e ha scritto tanti libri importanti, che hanno il merito di aver raggiunto un vasto pubblico, ben al di là dell’alveo degli specialisti (difficile scegliere cosa citare, dagli studi su Lukács, Bloch e Simmel ad Han nah Arendt e Maria Zambrano, da Cuori pensanti a Le imperdonabili, da Sentire l’altro a Neuroetica, fino al libro dedicato a Maria Callas e Ingeborg Bachmann, Con voce umana).

Infine, c’è la voglia di camminare, chiacchierando e ri cordando, soprattutto in una giornata come questa, con un sole estivo capitato per sbaglio a metà ottobre, e la Statale che pullula di vita.

Laura Boella arriva in bicicletta. La sua energia, da sem pre, come sempre, si percepisce anche a distanza. Lo sa bene chi ha frequentato i suoi corsi e poi è tornato anche solo come uditore. Grazie alla sua cattedra di “Storia del

la filosofia morale” abbiamo conosciuto pensatrici fon damentali, lontane anni luce da un’idea di filosofia come oziosa astrazione o esercizio concettuale.

Abbiamo letto e studiato Hannah Arendt, che, parlan do della condizione umana, questa «paradossale plu ralità di esseri unici», ci ricorda che «ci inseriamo nel mondo umano con la parola e con l’agire», ed è questa «seconda nascita», non imposta dalla necessità, a con traddistinguerci, perché «il principio della libertà fu cre ato quando fu creato l’uomo».

Ci siamo persi felicemente nei Chiari del bosco di Maria Zambrano, l’idea del “sentire originario”, la vertigine (mistica) di quel luogo dell’anima in cui bisogna «so spendere la domanda» per «non essere divorati dal nul la e il vuoto», mentre «se non si cerca nulla l’offerta sarà imprevedibile, illimitata»

Abbiamo ritrovato Il problema dell’empatia di Edith Stein e quell’esperienza fondamentale che è “la scoperta dell’esistenza dell’altro”, da cui Laura Boella è partita per un’emozionante avventura del pensiero che recu pera le premesse di ogni teoria filosofica o sociologica, «situate nell’esperienza concreta, emotiva, cognitiva, volitiva di ciascuno».

E ora siamo molto curiosi di conoscere come affronterà l’ultimo approdo della sua riflessione creativa: l’empatia per la natura.

26NOVEMBRE 2022

Quarant’anni di docenza alla Statale, la riscoperta dell’empatia, i libri (fondamentali) su Lukács, Bloch e le filosofe del ‘900. Intervista peripatetica con una donna che è “pensiero vivente”

I NCONTRI (foto Roberto Gandola)

Intanto la natura ce la godiamo nel parco giardino della Guastalla. Giriamo intorno all’università – qua rant’anni di frequentazione quotidiana bastano e avanzano – e finiamo in questo spazio verde, al centro di Milano, con i suoi vecchi alberi spettacolari e il ricordo di tante pause di lavoro: «Venivo spesso, tra le 13 e le 14, e mi sdraiavo sull’erba». Oggi ci accontentiamo di cam minare lungo il sentiero che percorre il parco, mentre le chiedo di partire dall’inizio, da Cuneo, dove è cresciuta, per capire come nasce una filosofa.

Negli anni in cui montava il Sessantotto bigiavo per andare a Palazzo Campana occupato, con Luigi Bobbio, di cui ero ovviamente innamorata, da lontano

«Ero figlia di due professori. Mio padre insegnava al li ceo classico di Cuneo, mia madre ha insegnato filosofia e pedagogia alle magistrali, ma poi ha scelto di diventare preside, quindi burocrate, cosa che continuo a non accetta re». Il rapporto con la madre era piuttosto burrascoso. «Lei, come capita spesso alle madri, inseguiva progetti di eccellenza per la figlia. Quindi mi fece fare un concorso

per il Collegio Europa a Ivrea, un istituto sperimentale dell’Olivetti, che peraltro è durato solo due anni. Era mol to costoso, frequentato dai rampolli dell’alta borghesia milanese. Io sono entrata con una borsa di studio, ho fatto il ginnasio lì. Poi ho frequentato il liceo a Cuneo»

Quelli erano gli anni in cui montava il Sessantotto. «Bi giavo per andare a Palazzo Campana occupato, con Luigi Bobbio, di cui ero ovviamente innamorata, da lontano. L’atmosfera era quella. Viva» La grande svolta, come capita spesso, fu l’allontanamento da casa. «Finita la maturità ho fatto il concorso sia in Normale a Pisa che al Ghisleri di Pavia. Non volevo assolutamente iscrivermi a una facoltà umanistica, a Lettere o Filosofia, perché c’era no i miei genitori in agguato, che mi avrebbero costretta a stare a Torino. Quindi ho scelto Giurisprudenza»

A volte, anzi quasi sempre, le scelte non sono il frutto di ponderate riflessioni o approfondite analisi dei pro e dei contro: vale di più, ad esempio, il desiderio di stare il più possibile lontani da casa. Da qui la scelta di Pisa. Senza alcun pentimento per Giurisprudenza. «Per me il diritto rimane una passione. Sono veramente felice di aver fatto l’esame di Diritto privato, che non era ancora quello “alla Rodotà”, ma era una specie di logica. Il peri colo di quegli anni era quello di perdersi in chiacchiere. Il diritto mi ha dato questo pensiero quadrato. Un ordine, una disciplina mentale». Non le dispiaceva l’idea di di ventare giudice: «Però ero troppo in anticipo sui tempi.

In quel momento i giudici erano ancora “servi del potere”. Poco dopo è nata Magistratura Democratica, è cambiato tutto, ma per me i giochi erano fatti».

Col senno di poi, è facile dire che è stato meglio così. «A Pisa ho conquistato la mia libertà. Ho conosciuto persone nuove. Ma al di là delle libertà giovanili, lì ho impara to cosa vuol dire fare ricerca. In Normale potevi prendere qualsiasi tipo di libro, in qualsiasi lingua, portarlo in ca mera tua e studiarlo. Ogni anno c’erano i cosiddetti “col loqui”, per cui sceglievi un argomento e facevi una specie di tesina che non c’entrava niente con gli esami, un esercizio di scrittura e di ricerca. C’era anche un grande scambio di opinioni, una condivisione con i compagni di corso» Le chiedo se c’è un libro da cui è partito tutto. Ma è più una questione di incontri, occasioni, una sequenza di letture e relazioni: «Non so se ci sia stato qualcosa di pro grammato, so solo che è successo». È successo, ad esempio, che nel 1968 è stata pubblicata la prima traduzione ita liana di Storia e coscienza di classe di Lukács.

«Sono entrata in una certa costellazione di interessi, per cui ho deciso di andare a Budapest a incontrarlo, per far gli un’intervista. Non esiste traccia di quel dialogo. Non ho registrato, non ho preso appunti, mi sono fidata della mia memoria. È stata un’esperienza vissuta e basta». Ci piace immaginare che il vecchio Lukács fosse affascinato da questa studiosa giovane e intelligente (lei non nega, gli aneddoti non mancano). Anche se poi è “il giovane Lukács” che ha inaugurato la sua opera di divulgazione. Grazie anche a chi le aveva consigliato di approfondire il pensiero premarxista del filosofo ungherese. «Io mi ero polarizzata sull’insegnamento di “Filosofia del diritto” e avevo portato all’esame orale i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, tanto per essere modesta». Intanto però si andava formando una via di ricerca. «Dopo la morte di Lukács, vengono pubblicati su “aut aut” alcuni articoli della “Scuola di Budapest”, che sostanzialmente fu una sua invenzione. In una lettera al Times aveva difeso un gruppo di suoi allievi che in quel momento erano minacciati perché oppositori del regime kadariano. Io leggo quei saggi e scrivo ad Ágnes Heller (filosofa ungherese, massima esponente della Scuola di Budapest, celebre per “la teoria dei biso gni”, ndr). Ci siamo scambiate lunghe lettere e poi lei mi ha invitata a Budapest, dove stava aprendo l’archivio Lukács,

quello che Orbán ha chiuso di recente». Potete immagi nare come dovevano vivere degli intellettuali dissidenti nell’Ungheria di allora (c’erano anche il marito Ferenc Fehér oltre a Gyorgy e Maria Marcus e Mihàly Vajda, al tri esponenti di quel gruppo). «A casa loro ascoltavamo i Lieder di Schubert, perché c’erano microfoni dappertutto. Parlavamo liberamente solo per la strada. Credo di essere stata la prima ad andare a lavorare all’archivio. Mi han no dato la possibilità di allargare l’orizzonte. Ed è nata anche un’amicizia. Un’amicizia difficile, visto che Ágnes Heller era una donna molto dura. Il mio ultimo corso l’ho dedicato proprio a lei. Tra l’altro, dopo la fuga in Australia e l’approdo in America, Heller ha insegnato proprio sulla cattedra di Hannah Arendt». Intrecci misteriosi e affa scinanti. Scoperte intellettuali che diventano esperienze esistenziali straordinarie. D’altra parte nel ‘77, quando approdò a Milano, c’era il gruppo di “aut aut”, «che stava facendo un lavoro sull’opposizione jugoslava, polacca, ceco slovacca. Bisognava tradurre e diffondere quel pensiero».

Laura Boella

29NOVEMBRE 202228NOVEMBRE 2022

Il parco giardino della Guastalla risale al 1555 ed è stato acquisito dal Comune di Milano nel 1938 (foto blog.urbanlife.com). Nella pagina a fronte la Statale in Ca’ Granda: la facciata del Filarete veglia sui festeggiamenti di un neo-laureato

Un’intervista non basta, ci vorrebbe un libro in tero per raccontare le esperienze, gli aneddoti, le linee di ricerca che si sviluppavano e si intrec ciavano allora. Laura Boella ha un’ottima memoria ed è fluviale nel suo racconto. In quegli anni diventò impor tante anche Georg Simmel («lo è tuttora!») e terminato il primo libro sul giovane Lukács scoprì Bloch, «che, caso strano, era stato suo amico» (Ernst Bloch, trame della spe ranza è il titolo del testo che gli dedicò).

Leggevi Adorno, leggevi Benjamin, e ti parlavano di politica, ma intesa in modo esistenziale, come forma di vita. Un giudizio critico nei confronti del mondo

Qui ci sta bene la digressione su un volume in via di pub blicazione: «Ultimamente ho rivisto la traduzione di al cune conversazioni di Bloch. Ce n’è una sorprendente, pro prio con Lukács. Da lui lo dividevano tante cose, anche se erano stati amicissimi. Lukács è rimasto un comunista ed è sempre stato un po’ gesuitico, Bloch invece fu molto critico con il partito comunista tedesco durante il nazismo e, in seguito, con la gestione burocratica e autoritaria dei paesi del “socialismo reale”. L’uno amava il romanzo classico dell’800 e l’altro l’espressionismo e le avanguardie. Erano molto diversi anche nel carattere. Ma in questa conver sazione parlano della loro gioventù simbiotica e dei loro dissidi con grande serenità: si sente che sono stati amici. Una cosa che fra gli intellettuali di oggi non succedereb

be mai. Un’altra conversazione è con Adorno, che a Bloch avrebbe messo le dita negli occhi, metaforicamente lo ha anche fatto. Ma anche qui, due pensatori molto diversi arrivano a dire “guarda anch’io mi sto occupando della morte”... Dopo tante discussioni sono ancora in grado di pensare insieme. Queste sono cose che rimangono». Ri mane l’umanità, anche la nobiltà d’animo, e una certa concezione della filosofia e del lavoro intellettuale, rap presentata da pensatori oggi messi in disparte, «classici che non leggi nemmeno».

Sembrano lontanissimi quei tempi in cui la specia lizzazione non era poi così importante. «Lukács ha scritto dei saggi fondamentali sulla letteratura tedesca. Bloch ha dedicato tante pagine alla musica. Entrava tutto in circolo, l’arte, la letteratura, la filosofia, la poli tica...». E non c’era un separazione netta fra domanda esistenziale e trasformazione della società. «Leggevi Adorno, Minima Moralia, leggevi Benjamin, e ti par lavano di politica, che poteva anche diventare “andia mo tutti in piazza”, ma era soprattutto intesa in modo esistenziale, come forma di vita. Un giudizio critico nei confronti di un mondo, quello dei padri e delle madri, di una certa economia e finanza». Laura Boella non era una militante, ma viveva quel fermento, un modo di essere in cui pensiero e vita si nutrivano a vicenda. «Non c’era soluzione di continuità. La vita cambiava dal punto di vista delle relazioni affettive e personali, ma allo stesso tempo non è che ti guardavi l’ombelico. La Scuola di Budapest viveva in una specie di comune. Erano esperimenti anche esistenziali, che avevano un valore di per sé, di critica della famiglia tradizionale, del ruolo della donna»

Dopo la laurea (nel ‘71) e il perfezionamento a Pisa, dopo vari “contratti”, arrivò il posto di assistente ordinaria che le consentì di trasferirsi a Milano. Era il ‘78. Un anno dopo, al primo tentativo, vinse il concorso per diventare “professore associato”. Ma non avendo padrini e gruppi di appartenenza, poi ci sono voluti più di vent’anni (nel 2001) per diventare “professore ordinario”. C’è voluto un po’ di tempo anche per innamorarsi di Milano. «È stata dura all’inizio. Abituata a Pisa, in cui conoscevo tutti, e il pomeriggio andavo al mare a Tirrenia, mi sono ritrovata in un posto in cui erano tutti anonimi. Fu uno shock. Ma si impara anche dal disagio: questa durezza di Milano mi ha aperto gli occhi». Rievochiamo gli anni dell’insegnamento. Da un elenco di libri studiati a quei tempi (da chi scrive), Laura Boella riesce incredibilmente a risalire al titolo di un corso pro posto nel 1982, in cui si parlava di nascita, vita e mor te, anche con accenni di bioetica, insoliti per la Statale. «Erano gli anni che precedono la famigerata riforma dei crediti. È cambiato tutto da allora. Il sistema dei crediti è stato devastante. I programmi erano il doppio di quelli at tuali, i libri suggeriti erano degli input per sviluppare la riflessione, il pensiero». Ma a prescindere dalle riforme e dalle vicissitudini istituzionali, lei sarà sempre grata del la libertà garantita dalla Statale. «Io sono sempre andata avanti in maniera autonoma e solitaria».

In questo senso, acquista un valore anche simbolico il lavoro fatto da Laura Boella per far conoscere il pensie ro filosofico femminile del ‘900. Nato, come sempre, da occasioni, relazioni, intrecci. «Nel 1987 esce la traduzione italiana de La vita della mente di Hannah Arendt e deci do di dedicarle un corso, probabilmente uno dei primi in Italia dedicato a una pensatrice. E la Libreria delle donne di Milano spedisce “in missione” una ragazza alle mie le zioni. Loro cominciano a coinvolgermi e mi danno anche uno stimolo. Capisco che la scoperta delle pensatrici del ‘900 aveva un significato che non era semplicemente accademico. Negli anni ‘90 il pensiero femminile era molto vivo. Allora ho deciso di fare dei corsi sulle filosofe, seguiti da donne che venivano da varie parti di Italia, un’audience femminile che andava al di là degli studenti universitari. Ho fatto un corso su Maria Zambrano, con un seminario su La tomba di Antigone, e poi su Edith Stein, anche se non era molto amata, per la sua storia di vita... A me piaceva andare con trovento» (le piace ancora!).

L’incontro con Edith Stein sta alla base anche del lavoro

di Laura Boella sull’empatia, che ha generato libri decisi vi e un filone di ricerca che ha portato molti frutti. «Am miravo molto la fenomenologia. Ritenevo che Husserl fos se una figura fondamentale, a differenza di Heidegger che non sopportavo (Hannah Arendt mi ha insegnato a leggerlo). Il libro sull’empatia di Edith Stein (allieva e assistente di Husserl, prima di diventare monaca carme litana, ndr) andava controvento rispetto ad Husserl, che l’empatia non riusciva a digerirla. La cosiddetta allieva, utilizzando il suo metodo, è andata in una direzione del tutto autonoma e inesplorata»

Da quell’esplorazione nasce l’intuizione di Laura Boella, legata anche al fatto che in Statale non si insegnava la bio etica - come se fosse una materia legata esclusivamente al pensiero cattolico - cercando di andare oltre i temi tradizio nali (eutanasia, aborto, fecondazione assistita). «Ho capito che si poteva proporre un taglio diverso, quello del rapporto tra neuroscienze e filosofia morale. Eravamo dopo il 2000. In quel periodo i neuroni specchio erano diventati molto po polari. Ho cominciato a leggere letteratura scientifica ed è scattata la moda dell’empatia, riscoperta dalle neuroscien ze - sicuramente non dai filosofi: i colleghi non la degnava no, perché Heidegger l’aveva buttata nel cestino. L’empatia è diventata la mia chiave per affrontare il rapporto tra la costituzione neurobiologica, la vita psichica, affettiva, ormo nale, e la filosofia, l’etica, la responsabilità. Ed ecco la neuroetica. Il primo libro sull’empatia è del 2006 (Sentire l’altro: conoscere e praticare l’empatia, edito da Raffaello Cortina, ndr). A volte dico basta, ma poi ci ricasco. C’è il Covid, la guerra, l’empatia è un tema fondamentale»

Lo sviluppo ulteriore passa attraverso un’altra esperienza didattica, la richiesta di occuparsi di “etica dell’ambien te”. Il tema? «L’empatia per la natura. Un’altra terra incognita, al di là di ciò che ne hanno detto i poeti».

Laura Boella

31NOVEMBRE 2022

(foto Roberto Gandola)

Fare filosofia significa anche respirare l’aria del tempo. «Hannah Arendt ha sempre detto: si pensa quando qual cosa nella realtà ti colpisce». La filosofia non è un’astra zione, un mondo a parte fatto di idee e concetti. «Anche se questo continua ad essere il modo di fare filosofia in ambito anglo-americano”». Arrivati alle due ore di dialogo (che potrebbero tran quillamente diventare quattro, sei, dieci, forse ce ne ac corgeremmo solo con l’arrivo del buio) le faccio i nomi di quattro pensatrici – al centro del suo Cuori pensanti - chiedendole qual è la loro idea fondamentale, quella che può essere utile al nostro tempo. Ne viene fuori un piccolo vademecum da mandare a memoria.

L’idea centrale di Maria Zambrano è quella della nascita. Un controcanto all’essere per la morte che domina la filosofia del ‘900.

Non nasciamo solo quando veniamo al mondo, ma continuiamo a nascere

rotture, il dis-nascere, le lacerazioni che possono intervenire nella vita umana come nella storia e nella politica, forze reali che provocano angoscia e incertezza. Il suo ca polavoro è La tomba di Antigone, che riscrive il dramma sofocleo e non lo fa finire con Antigone sepolta viva ma che continua a nascere nella tomba, re-incontrando le figu re fondamentali della sua vita, ri-articolando i legami, sciogliendo il groviglio determinato dal nascere in un de terminato contesto. L’immagine emblematica è la scena in cui Antigone, invece di spargere sabbia sul cadavere del fratello, sparge acqua, che scioglie, fluidifica il sangue rappreso, l’emblema della violenza, e rifluisce nella terra diventando potenza rigeneratrice».

Si apre così lo spazio per qualcosa di diverso, perché allora emerge ciò che sta nell’intimo, nel fondo di ogni essere uma no, il desiderio di bene e di felicità, che si incarna nel grido “perché mi fai del male?”».

EDITH STEIN

donne preferisco parlare di una libertà incarnata. Edith Stein, pur convertita, continuava ad andare in sinagoga con sua madre... Una libertà incarnata in esistenze e vite di donne. Non ne farei una legge generale. Ci sono state grande mistiche donne, ma c’è anche San Giovanni della Croce. Ben vengano scoperte di altre esperienze incarnate ignote. Ma che bisogno c’è di generalizzare? Non è vero che tutti gli uomini sono falsi, ipocriti, mentitori, egoisti. Non mi va di dire che sia una prerogativa maschile». Giusto, non generalizziamo mai, nel bene e nel male. E non dia mo per scontata la nostra esperienza, il nostro modo di vivere e vedere le cose.

HANNAH ARENDT

«L’idea di politica (che tratta soprattutto in Vita Acti va) fondata sulla consapevolezza che non l’Uomo con la U maiuscola, ma gli uomini e le donne abitano la Terra. L’idea della pluralità umana: noi abitiamo il mondo in sieme ad altri. La politica non è la politique politicienne di cui vediamo la crisi e il triste spettacolo odierno, ma è la massima espressione della dignità umana, perché rappre senta il modo in cui uomini e donne abbandonano la pro tezione del privato, si liberano dei vincoli della vita quoti diana, delle appartenenze, e si espongono con gesti e parole agli altri, entrano in relazione, scambiando esperienze».

MARIA ZAMBRANO

«La sua filosofia nasce da uno scambio con le tematiche del sacro, del sentire originario, attraverso le viscere, che sono anche il cuore. L’idea centrale è quella della nascita (lo è anche in Hannah Arendt). Un controcanto all’essere per la morte che domina il pensiero heideggeriano e la fi losofia dell’esistenza in generale nel ‘900. L’idea di una dinamica esistenziale sempre in movimento, in metamor fosi. Non nasciamo solo quando veniamo al mondo, ma continuiamo a nascere. Ecco il ruolo fondamentale delle

SIMONE WEIL

«Anche lei è una filosofa con una forte spinta spirituale, che però non le ha impedito di prendere posizione nei confron ti della storia, della politica, dell’economia del suo tempo. Una donna di sublime intelligenza e rigore intellettuale che fa l’operaia in catena di montaggio, fa la contadina, par tecipa alla Guerra di Spagna, va in Germania poco prima della vittoria di Hitler per fare la “reporter”. Importante è l’idea della sventura (malheur), emblema della condizione umana. L’oppressione sociale dell’operaio, l’umiliazione del povero per la strada, l’emarginazione politico-sociale produ cono un effetto non solo sul fisico, ma anche sull’anima delle persone. E generano la “servitù volontaria” rappresentata dalle operaie davanti al portone della Renault, che non entrano finché non scocca l’ora. Lo sfruttamento penetra nella psiche, oltre che nella ferita, nella mano schiacciata dalla pressa perché non tiene il ritmo. Ma Simone Weil vede due piani eterogenei, che per lei erano i bracci della croce: da una parte la necessità, la sventura dell’umiliato, trattato come un verme, come una cosa; dall’altra il bene. Questo nostro stare nel mezzo vuol dire che se l’essere umano riesce a reggere la sventura, se non si autodistrugge.

«Grande maestra di empatia. La sua vicenda filosofica e spirituale è molto complessa, perché in lei c’è stata la conversione (Simone Weil invece si è fermata sulla so glia). Lei cambia stile e riferimenti filosofici dopo la con versione, però mantiene un’idea di filosofia molto con creta, l’andare alla cosa stessa (lezione di Husserl), che le deriva dall’aver imparato la descrizione degli infiniti profili dell’esperienza, irriducibile a un’unica prospet tiva. Compito del filosofo è descrivere e approfondire la ricchezza dell’esperienza, una cosa che lei trasporta come metodo nei suoi scritti spirituali. La sapienza fenome nologica viene reinterpretata in un contesto che è quello delle vie della conoscenza di Dio, il cammino di un’ani ma verso la fede. Lei è l’emblema di un’idea di filosofia parlante, che coinvolge tutti gli aspetti dell’esperienza, della realtà».

Mentre torniamo verso l’università, arriva un’ul tima importante lezione. Le chiedo se pensa trici come Maria Zambrano e Simone Weil non siano anche l’emblema di un diverso modo di inten dere la spiritualità, una ricerca che predilige la mistica, la necessità di abitare il mistero, rifiutando il dogmati smo e il precetto. Una via femminile al sacro. La risposta vale per il tema specifico e per ogni altra occasione in cui ci ostiniamo a parlare di maschile e femminile come se fossero categorie metafisiche astratte: «Certamente in loro c’è una libertà assoluta, che però vale già di per sé, così com’è, visto che si chiamano Hannah e non Edmund, Maria e non Luigi... Sono donne, e dato che sono nate

La parola magica è, ancora una volta, “empatia”. Anche quella con la natura – che, ci dice Laura Boella, in real tà è nata nel ‘700, come riflessione consapevole, prima dell’empatia inter-soggettiva, insieme all’empatia per l’opera d’arte. Il suo prossimo libro probabilmente af fronterà questo tema. Arrivando magari anche ai suoi risvolti paradossali: «Si può empatizzare con un virus?». Conveniamo che è meglio farlo a distanza, mentre pas seggiamo davanti alla Statale, dove transita una folla di giovani esseri umani, insieme a una moltitudine di orga nismi invisibili.

Torniamo verso la storica Libreria Cortina, dove Laura Boella ha lasciato la bici legata con un catenaccio spesso e pesantissimo. Chissà perché, mi viene in mente quell’ha dith musulmano che dice: “Abbi fiducia in Allah, ma lega il tuo cammello”. Che al di là dell’ironia pedestre, nascon de anche un significato spirituale e filosofico: Allah (o chi per lui) non ha mani, tocca a noi fare ciò che è giusto, sen sato, necessario. Il fatalismo è pigrizia e ignoranza. Dopo di che sta nei limiti delle cose umane che qualcosa possa andare storto, bisogna abbandonarsi alla “sua volontà”, e possibilmente fare meglio la prossima volta.

Laura Boella ha insegnato fino al 2019. Le chiediamo se le capita di essere riconosciuta e salutata dai suoi ex-stu denti. «Mi capita di incontrarli nei posti più strani, anche perché la filosofia non dà grandi opportunità di lavoro. Ne ho incontrato uno di recente in un negozio di abbigliamento, anche nell’ufficio del Catasto. Una volta un agente immobiliare mi ha detto che aveva seguito un mio corso». In effetti non ci dispiacerebbe incontrare un immobiliarista con un debole per la filosofia morale. Anzi, la filosofia morale andrebbe inserita nel curricu lum di tutte le professioni (a partire dalla politica). Ma gari con esercitazioni pratiche di empatia.

Laura Boella

33NOVEMBRE 202232NOVEMBRE 2022

Hannah Arendt

Maria Zambrano

DONATO CARRISI

Scrittore e regista, criminologo ed editorialista, autore teatrale, sceneggiatore televi sivo, generatore infallibile di bestseller, commentatore di cronaca nera con “licenza di uccidere”... Chiamatelo come volete, ma la sostanza non cambia: Donato Carrisi è sempre stato e sarà sempre un narratore. È questa la sua forza. Il motivo per cui i lettori amano i suoi thriller psicologici, tradotti in più di trenta lingue, capaci di vendere milioni di copie, tanto da renderlo uno degli scrittori italiani più letti al mondo.

Donato Carrisi è un creatore di storie (avvincenti, paurose, inquietanti) che può permet tersi di passare con nonchalance dalla pagina scritta al grande schermo, scegliendo magari di girare un film sul Lago di Como (location inedita per il cinema italiano), parlando di femminicidio, violenza domestica, revenge porn, e riuscendo anche a farci commuovere per la sorte di un serial killer.

Io sono l’abisso è il suo terzo film da regista. Col primo, La ragazza nella nebbia aveva già incassato un David per il miglior esordio italiano. Così come aveva vinto un Premio Ban carella - e un Prix du Polar in Francia - al primo romanzo, nel 2009, grazie a Il suggeritore I libri ora sono tredici (l’ultimo pubblicato è La casa senza ricordi). Poi ci sono le sceneg giature di film e serie tv per Rai (Casa Famiglia), Mediaset (Squadra antimafia – Palermo oggi) o Sky (Moana), e certi pezzi scritti per il Corriere che, partendo dalla riflessione su fatti di cronaca, sono diventati veri e propri racconti. Cambiano i linguaggi, gli strumenti, i travestimenti, ma l’istinto del narratore non cambia mai, o meglio, si evolve, muta, si prende le sue libertà.

Io sono l’abisso forse è il tuo film più bello, il più personale, anche nello stile. Nei film precedenti i riferimenti al cinema che ami erano molto evidenti, questo invece sembra solamente tuo, ha un’atmosfera molto particolare e un tono emotivo che colpisce. Non ti chiederemo di fare la tua classifica...

Sarebbe come chiedere al padre qual è il figlio preferito. Ogni film ha una sua ragione. Cer tamente c’è stato un cambiamento, rispetto ai primi due. Grazie, comunque, per avermelo detto, perché questi sono giorni di angoscia, si avvicina la data di uscita... (lo dice sorriden do, ma non troppo: l’intervista risale al 19 ottobre, il film è uscito in sala il 27, ndr)

Aiuta molto anche il luogo scelto. Il Lago di Como è praticamente un personag gio. Sembra il vero “mostro” della storia.

Sì, è un personaggio fondamentale. Tra l’altro avvertivo anche una certa responsabilità a girare lì, visto che non ci ha mai girato nessuno.

35NOVEMBRE 2022

Affezionarsi a un serial killer sulle rive del Lago di Como Il maestro della paura firma il suo terzo film

(foto di Loris Zambelli)

I NCONTRI

Il cinema ha “depredato” quei luoghi - ricordo ad esempio una scena di Star Wars – li ha usati per cose di passaggio. Mi sono chiesto: perché non si girano film sul Lago di Como, che pure è una location internazionale? Questa cosa mi ha molto stupito e penso che rispecchi il nostro modo di essere italiani. Se una cosa è troppo bella, tendiamo a non raccontarla, la diamo per scontata. Poi, però, quando lo facciamo siamo sempre efficaci: penso ad esempio a come Sorrentino fa splendere Roma più di quanto sia già splendente. Lo stesso ha fatto con Napoli.

Più che la bellezza del lago, però, si racconta qualcosa di inquietante. Non ci sono immagini-cartolina, non c’è il pittoresco, semmai c’è lo scorcio misterioso, l’acqua che fa paura e restituisce pezzi di corpo.

La nostra esperienza sul lago è stata proprio questa. Volevo che il protagonista del film fosse l’acqua, dalla piscina che apre la storia alla scena finale. Il lago ha un suo ruolo, perché è respingente, soprattutto il Lago di Como. Molti stranieri comprano case che poi rimangono disabitate, perché il lago ti respinge. O ci nasci in quei luoghi, oppure tendono a rifiutarti. Noi abbiamo patito parecchio durante le settimane di riprese. Il lago non ci voleva. Mentre giravamo una scena, quella del ritrovamento del braccio, a un certo punto si è scatenata una tempesta, una tromba d’aria. E io, bastardo, non davo lo stop, perché volevo quella tromba d’aria! Nel film ce n’è un pezzettino. L’unica stoica, in quella scena, è la cacciatrice, gli altri, gli uomini, erano terrorizzati.

L’orrido di Nesso è un luogo formidabile.

Il mare è collerico, può essere spietato, ma sa anche essere tranquillo. Il lago no, perché nell’apparente tranquillità si nasconde di tutto. Il lago poi ha una strana memoria: restituisce le cose solo quando vuole. È il luogo migliore per nascondere un cadavere

Un posto assurdo. Hitchcock voleva girarci un film.

Parlando del romanzo, qualcuno ha scritto, giustamente, che il lago è una specie di inconscio collettivo. È come se lì dentro ci fosse tutto il male rimos so che non vogliamo vedere, ma che a volte riemerge. Nel film questa cosa è ancora più evidente.

Volevo sottolineare la differenza che c’è tra il lago e il mare. Il mare è collerico, può esse re spietato, ma sa anche essere tranquillo. Il lago no, perché nell’apparente tranquillità si nasconde di tutto. Nel Lago di Como ci sono dei vortici che ti risucchiano, e noi ne sappiamo qualcosa, perché abbiamo girato anche in condizioni abbastanza estreme. E poi il lago ha una strana memoria: mentre il mare tende a restituire sempre le cose, il lago lo fa soltanto quando vuole.