Mémoire de fin d’étude

reveal the

hid

Révéler le caché

Juillet 2021

Diar el afia

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

École polytechniques d’architecture et d’urbanisme

‘‘Le moudjahid HOCINE AIT AHMED’’

epau

Spécialité Architecture Construction et Environnement

Atelier : CoHVID - Conception, Habitat, Valorisation, Intégration et Durabilité

Rapport de projet de fin d’étude

Réalisé par : SID Meriem Sara

Encadré par :

M. BALAMANE Rafik

M. SOUAMI Mohamed Adel

Révéler le caché

Juillet 2021

reveal the hid

Je remercie en premier Allah le Tout Puissant de m’avoir donné la force et le courage de mener et finir mon projet de fin d’étude.

Remerciements et

Dédicaces

Je tiens à remercier mes encadreurs M. BALAMANE Rafik et M. SOUAMI Mohamed Adel pour leur dévouement, leur amour pour l’enseignement, leur total implication ainsi que tout le temps qu’ils ont pu nous consacré afin de s’assurer du succès de touts les projets de mon groupe.

Mes plus profonds remerciements vont à ma petite famille, mes parents, ma sœur et mon frère. Tout au long de mon cursus, ils m’ont toujours soutenu, encouragée et aidée. Ils ont su me donner toutes les chances pour réussir. Qu’ils trouvent, dans la réalisation de ce travail, l’aboutissement de leurs efforts ainsi que l’expression de ma plus affectueuse gratitude.

Je profite de l’occasion aussi pour présenter ma gratitude pour tous les enseignants qui m’ont aussi soutenu et ont cru en moi durant mes années précédentes à l’epau.

je dédie ce travail à mes chers amies : Hafsa, lydia, lyna, yousra, nesrine et à tous mes amis de l’epau avec qui j’ai passer d’excellents moments de joie et de partage.

Envérité, je ne l’est pas choisie.

P réambule

Depuis mon enfance, je voulais toujours être médecin comme ma mère, d’ailleurs je m’intéressais à tous les domaines scientifiques, et j’ai été douée dans ces derniers. Le métier d'architecture n’a jamais était mon rêve et je n’ai jamais eu l'idée de chercher à découvrir le monde de l’architecture, autrement dit, je me suis jamais imaginée architecte jusqu'à l'âge de mes 18 ans.

Au début ceci était difficile pour moi, j’avais du mal à m’intégrer pleins de questionnements qui tournent dans ma tète sur se domaine la, je n’avais sincèrement aucune idée sur les modules que j’allais étudier, tout ce que je connaissais sur l’architecture c’était un métier très créatif.

Cependant, Au fil du temps, ma vision envers l'architecture à totalement changée, j’ai l'impression que j’ai plongée dans un univers de créativité, d'intelligence et d'imagination qui n'a pas de limites, un univers ou toutes chose doit être réfléchie en prenant en compte tous ce qui nous entourent, l'être humain, l'environnement, et que grâce à ce domaine, nous pouvons améliorer la qualité de vie des gens tout en offrant au bâtiment une âme, et des émotions.

C’est la passion que j’ai développé pour l’architecture qui m’a poussé à arriver là où je suis aujourd’hui.

Cinq années d’études, de partage, de rencontre inoubliables viennent d’être passées et je me retrouve aujourd’hui à rédiger ces quelques lignes qui vont clôturer un chapitre de ma vie pour laisser place à de nouvelles aventures dans un tout autre monde : le monde professionnel.

Remerciements et dédicaces

Préambule

01Introduction p1

Choix de la spécialité environnement ACE p2

Choix de l’atelier CoHVID p2

02Approche urbaine p6

Présentation du site d’intervention p7

Approche sensible p11

Problématique urbaine p13

Analyse urbaine p16

Stratégie urbaine p18

Projet urbain p20

03Approche architecturale p24

Présentation du bâtiment p25

Lecture sensible du bâtiment p26

Programmation p29

Démarche de projet p33

Distribution et organisation spatiale p36

Enveloppe p47

04Avant & Après p61

Projet urbain p63

Projet architectural p65

06Bibliographie

CONTENU

p69

p87 07Annexe p89

05Dossier graphique

Introduction

«Commence par faire le nécessaire , puis fais ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir» François D’assise

Pourquoi ACE ?

Mon choix n’a pas été fortuit.

Pour moi la spécialité Architecture Construction et E nvironnement, contrairement à ce qu’on pence comme étant un ensemble de végétation, récupération d’eau et double vitrage.....ETC.

Allait au delà de ça, je l’ai choisie par conviction et j’étais intéressée à la découvrir beaucoup plus.

C’est en 4ème année que les vrais objectifs de la spécialité se sont éclaircis.

C’est une architecture qui compose avec son site, qui respecte son environnement qui favorise la cohésion sociale, préserve les ressources naturelles et favorise le végétal, qui prend en considération tous ces paramètres socio-économique et bien plus pour la conception d’un bâtiment.

Pourquoi l'atelier COHVID ?

J’ai choisi l’atelier « CoHVID » : Conception, Habitat, Valorisation, Intégration et Durabilité, Qui traite toutes les étapes et les exigences qu’un projet doit contenir depuis l’échelle urbaine jusqu'à l’échelle architecturale.

les villes du monde ne cessent de s’accroître poussant toujours leurs limites encore plus loin, par la création de nouveaux quartiers, de nouvelles cités, et allant mémé jusqu’à la création de nouvelles villes. Du coup d’importante surfaces, notamment agricoles, ont été urbanisées.

Dans le même temps, les anciens cites connaissent une dynamique négative et une certaine dégradation, liée à la saturation et à la vétuste du bâti et de l’incapacité de ces derniers à répondre aux nouveau besoins des sociétés qu’il abritent. Exemple la dimension numérique interactive qui a bouleversée la façon de vivre et elle nous a conduit à passer beaucoup plus du temps à la maison qu’a l’extérieur, surtout avec la crise sanitaire d’aujourd’hui, la pandémie COVID.

1 2

Fig01 : architecture et environnement

Aujourd’hui, le concept de développement durable synthétise dans une approche globale les exigences d’un milieu de vie de qualité dans sa capacité à répondre aux besoins sociaux, économiques, urbains et environnementaux. Considérant ces quatre critères de base, combien de constructions à Alger, en Algérie et de par le monde, seraient dans les normes ?

Le monde évolue très vite, la société suie mais les constructions pour la plus part demeurent immuables, C’est le cas des grands ensembles de la période moderne perçu par nos sociétés actuels comme des échecs. Ces cités se trouvent déconnectées, désenclavées, une absence de la notion de durabilité, de l’espace public et la cohésion social, de l’échelle intermédiaire entre le public et le privé (transition très brusque), d’absence d’éléments de repères ou distinctions entre les immeubles ce qui rend difficile aux habitants de s’approprier l’espace, la mono fonctionnalité et la dominance des fonction résidentielle, la Marginalisation des lieux d’urbanité et de rassemblement qui mène à l’insécurité. Alors qu’autre fois ils étaient synonyme d’une certaine qualité de vie espéré par la plupart des habitants. De nombreuses interventions ont été mises en place dans le monde afin de réhabiliter ces anciennes cites et les mettre à jour, dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants et répondre à leurs besoins actuels, c’est ce qu’il a été fait dans le quartier de la Caravelle - Villeneuve-la-Garenne (France) , construit dans les années 60 par Jean Dubuisson, C’est un ensemble de barres HLM entre R+10 et R+18. Logé par des populations captives de la crise économique, exclues des centres urbains.

Le quartier avant les opérations (Fig01) de réhabilitation soufre de problèmes d’insécurité, de difficultés économiques et sociales, absence de l’échelle intermédiaire entre public et privè, la monotonie et la monumentalité des barres. Mais le problème majeur c’est que le quartier est en outre coupé du reste de la ville.

D’énormes efforts ont été consentis de l’échelle urbaine jusqu’à l’échelle architecturale, pour transformer ce quartier et changer son image dans le paysage urbain. L’ensemble de l’intervention a été mené par le groupement Castro – Denissof & Associés. Les objectifs fixès c’était de connecter le quartier à son environnement, diversifier l’offre de logements, rénover les espaces publics et d’offrir d’avantage de services et de qualité de vie à ses habitants.

L’ensemble des actions était les suivantes : le percement de barres et le remodelage afin de perméabiliser la cité et de briser la monumentalité et la monotonie de ces derniers, la redéfinition de la maille directrice de la cité afin de permettre une meilleure accessibilité et circulation, La différenciation et l’animation des zones d’habitat, des placettes, d’aires de jeux et d’équipements de première nécessité, La hiérarchisation des voies et La réhabilitation proprement dite des immeubles d’habitat: les entrées, les bâtiments et les espaces collectifs extérieurs.

3 4

Fig01 : quartier la caravelle avant l intervention

Fig02 : plan du quartier avant l’intervention Fig03 : plan du quartier après l’intervention

Fig05 : vue d’ensemble du quartier après l’intervention

Fig05 : vue d’ensemble du quartier avant L’intervention

Fig06 : l’ensemble des interventions sur l’échelle architecturale

L’atelier CoHVID à pour objectif d’intervenir sur des sites existants, principalement les grands ensembles de la période moderne, l’architecture du 19ème et les sites industrielles. Il cherche à changer l’image de ses sites obsolètes. Par leurs inscription dans une démarche globale et durable qui vise à les reconnecter à leurs environnement, retrouver l’échelle humaine et la notion de l’hiérarchie, créer de la lisibilité, des nouveaux repères, travailler la notion d’urbanité, de mixités, d’intégration, tous ça dans un soucis d’améliorer le cadre de vie des habitants.

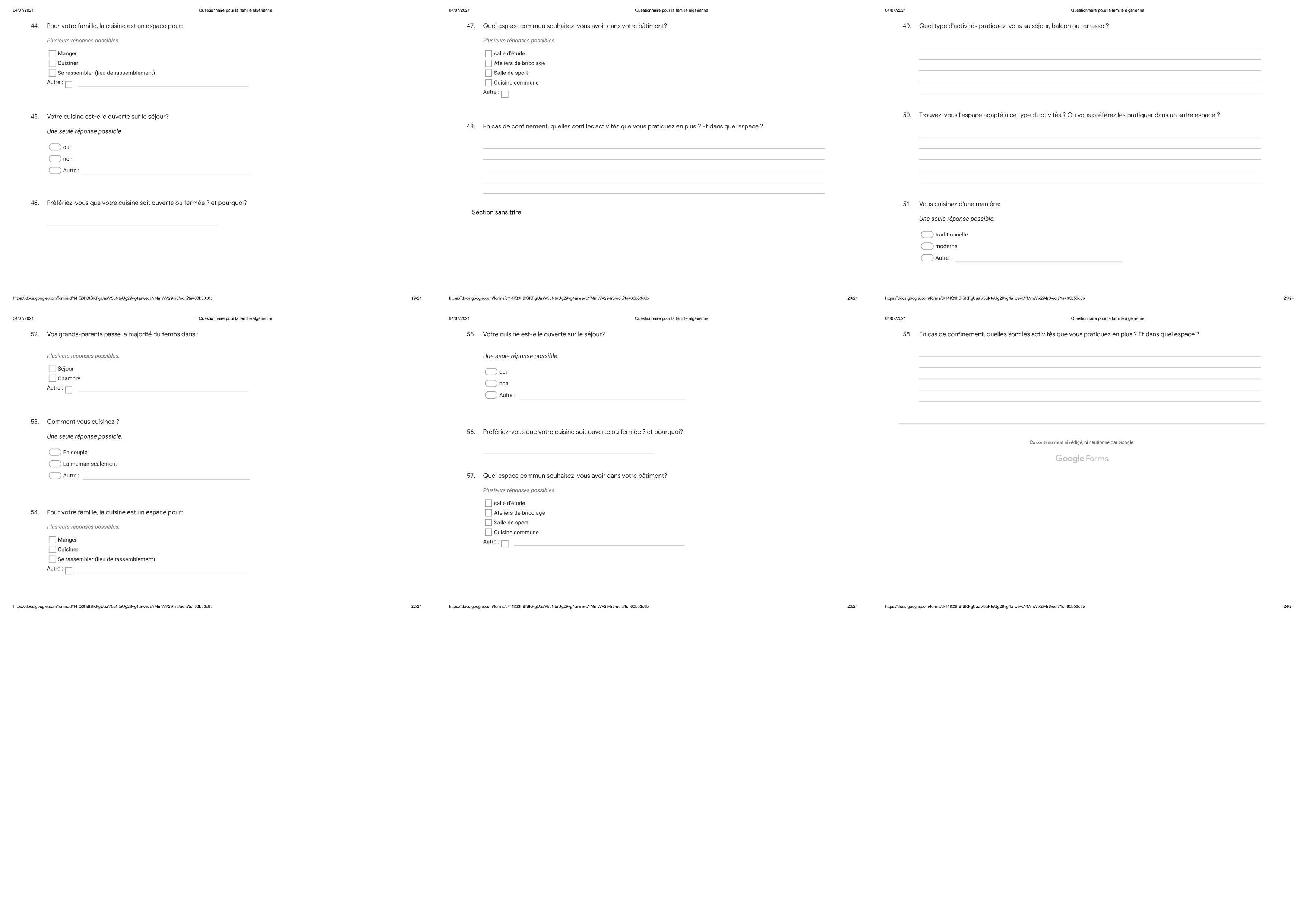

La production architecturale du XXe siècle, marquée par l’empreinte française, Constitue aujourd’hui une composante fondamentale de nombreuses villes algériennes. Alger, comme toutes autres villes de province, aura connu du crayon des architectes de différentes variantes d’expression du mouvement moderne. Le modernisme Algérois s’est illustré, entre autres, dans sa production, par la réalisation d’immeubles d’habitations (JJ.Deluz, 1988). Venu en Algérie pour travailler en tant que disciple de Fernand Pouillon, Alexis Daure avait ouvert sa propre agence dès la fin du chantier de Diar el Mahçoul, en 1955. Avec Henri Béri, ils ont construit de nombreux grands ensembles avant de rentrer en France, au début des années soixante, afin de contribuer à la réalisation d’un grand nombre de cités et de villes nouvelles. Parmi les projets réalisés principalement à Alger: cité la concorde, cité les jasmins, cité diar el afia, cité des carrières jaubert .........ETC

Mon choix s’est porté sur La cité Diar El Afia..........................

A pproche U rbaine

5 6

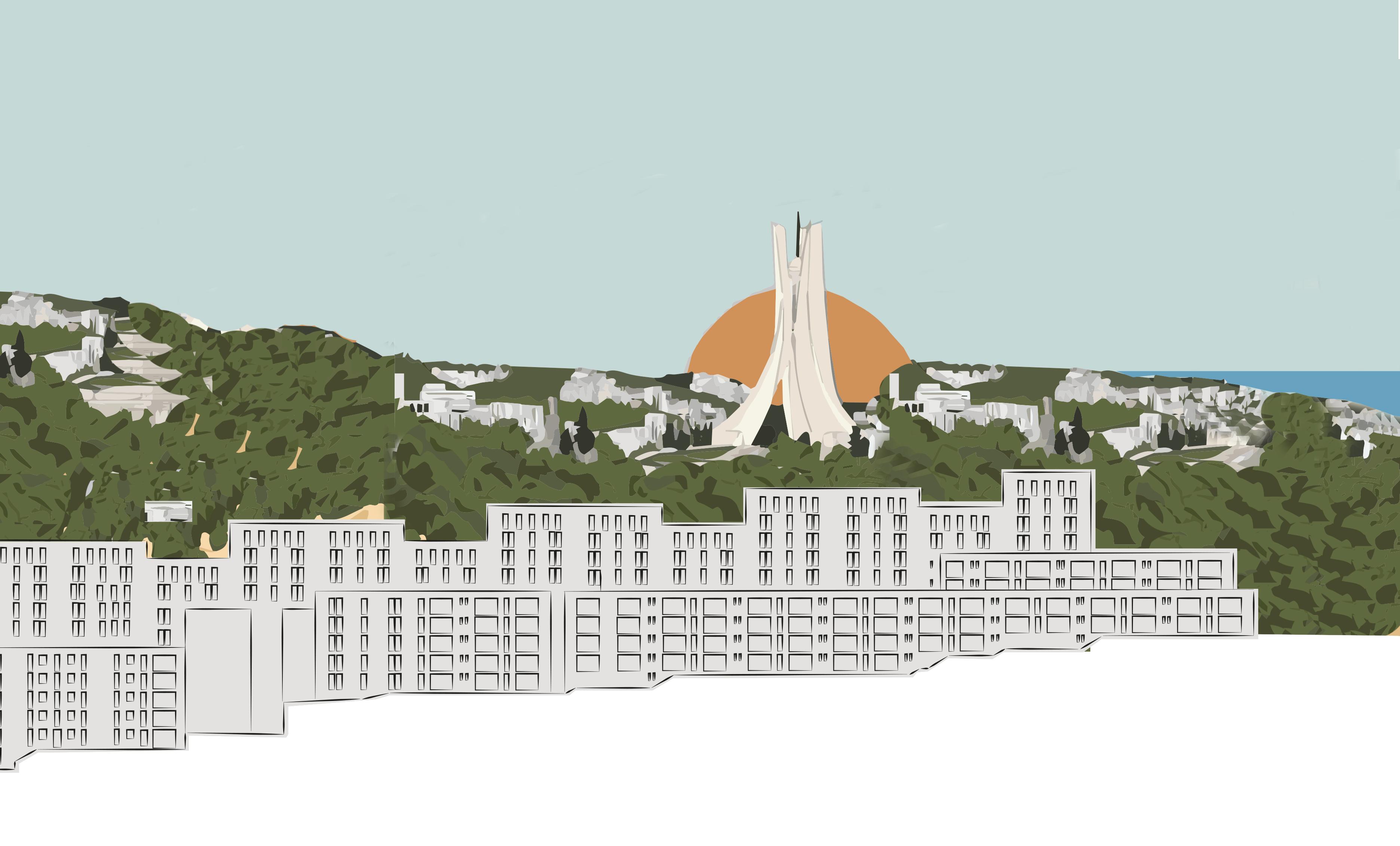

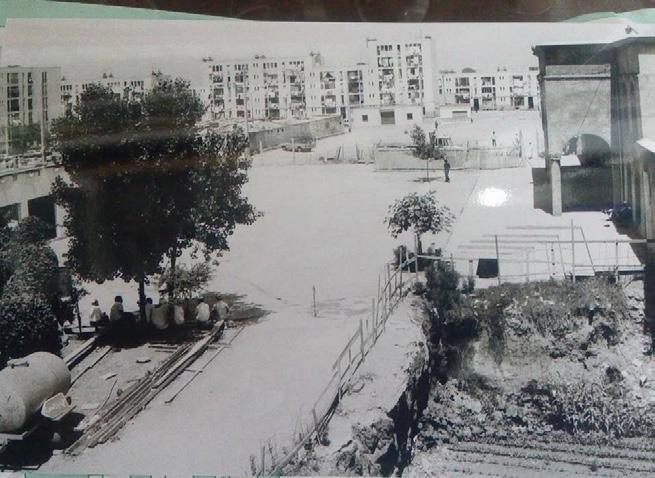

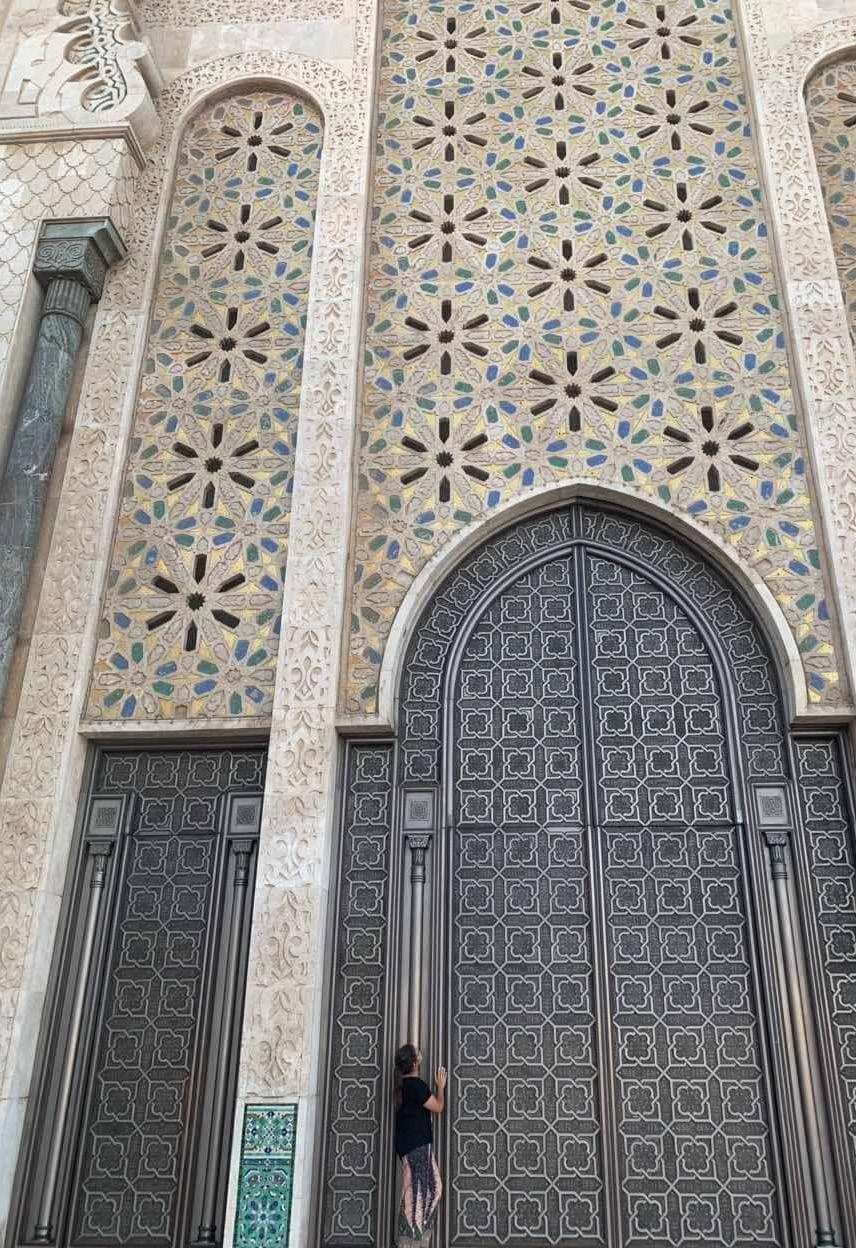

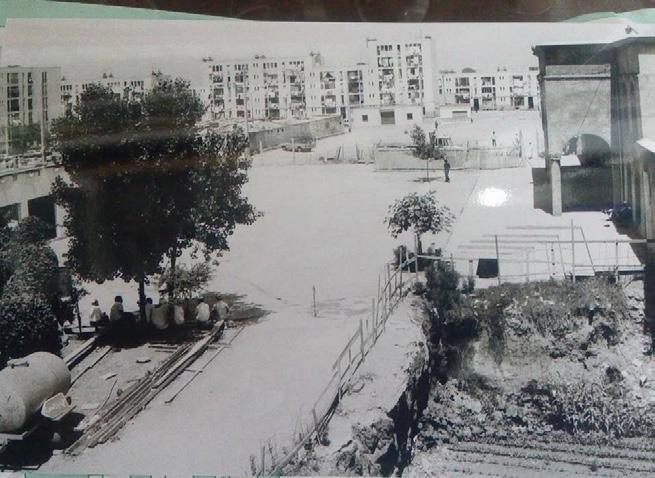

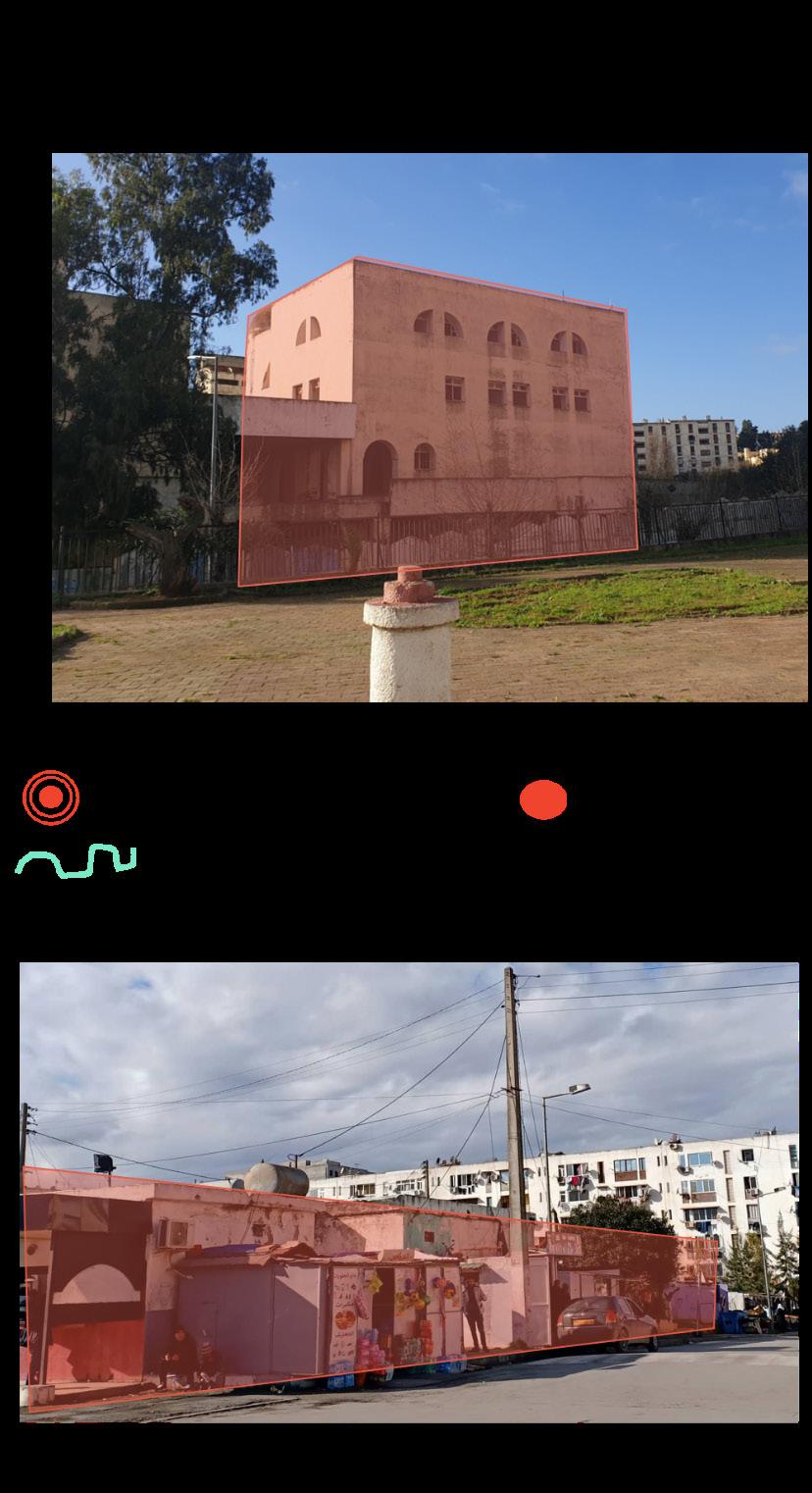

Fig : vue sur la cite diar el afia

Présentation du Site d’intervention

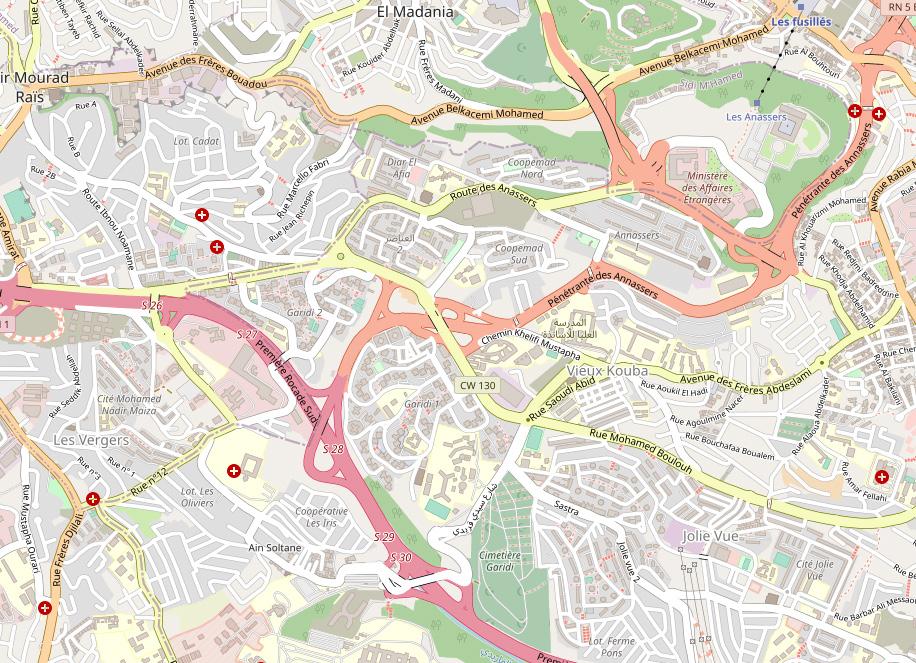

1. Situation et Accessibilité

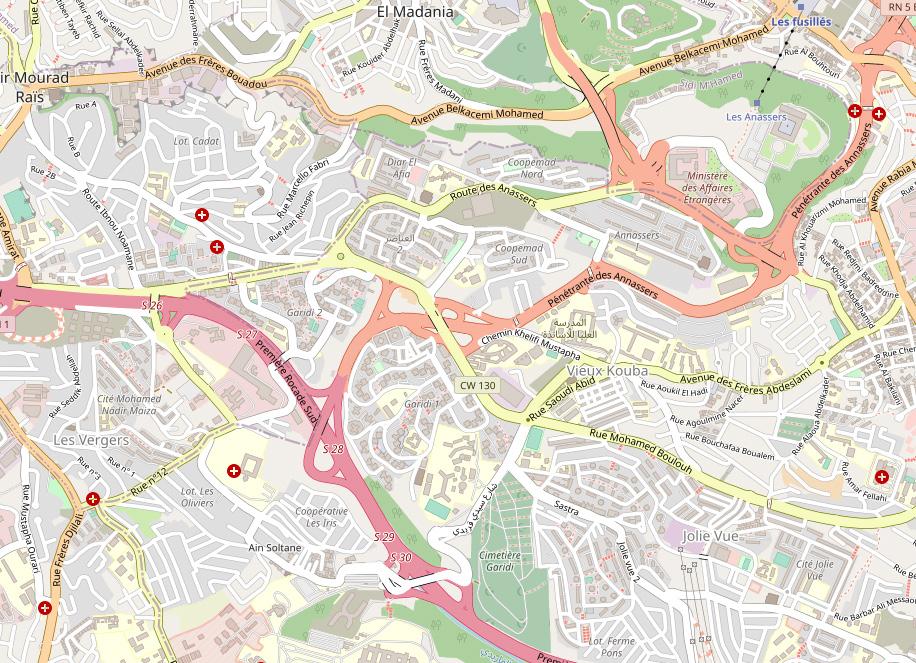

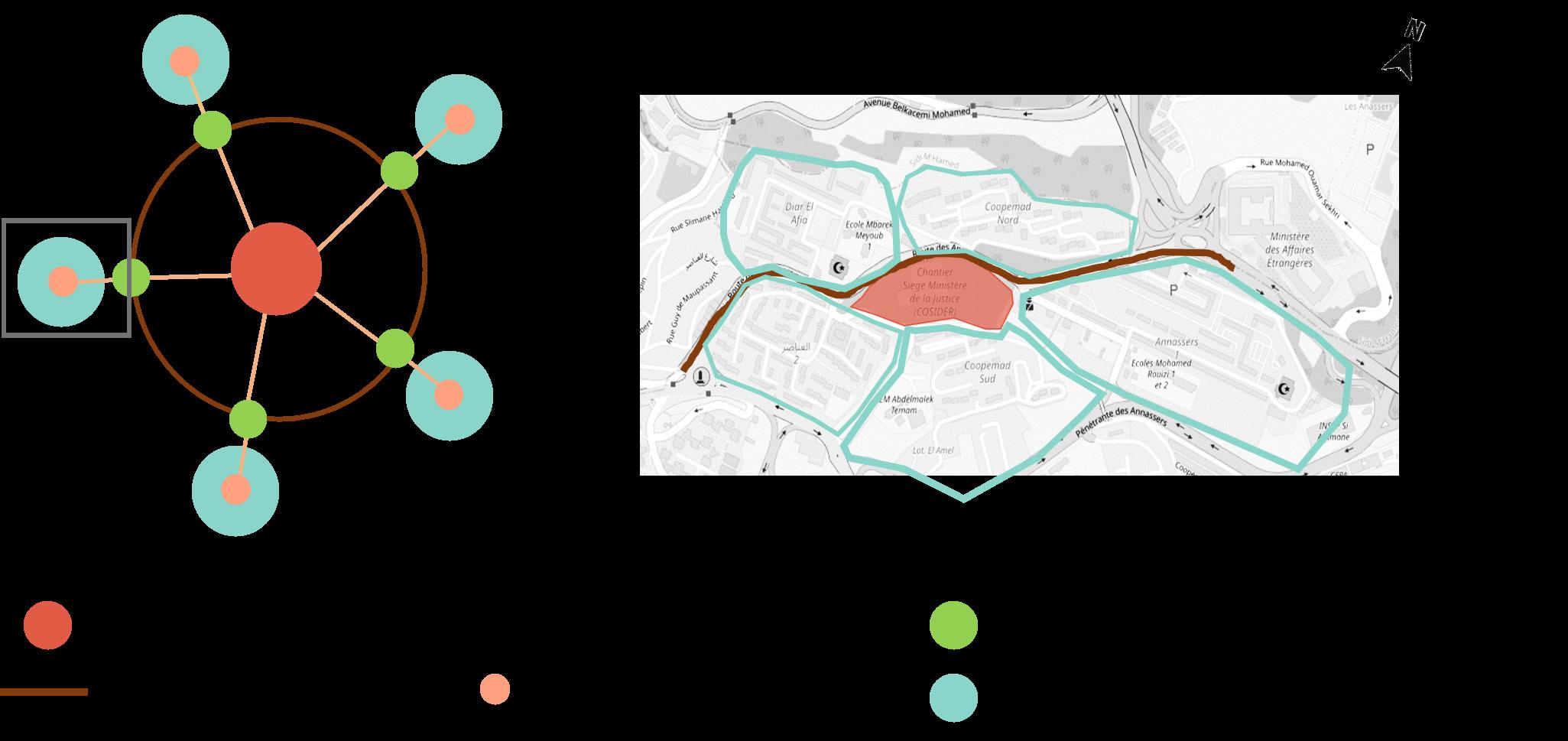

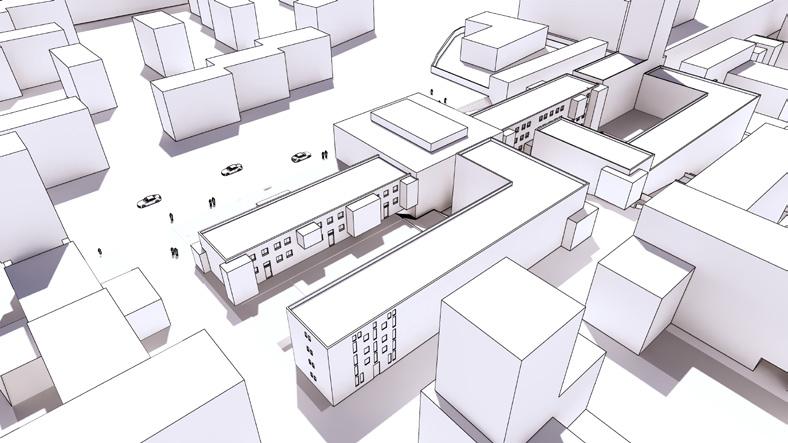

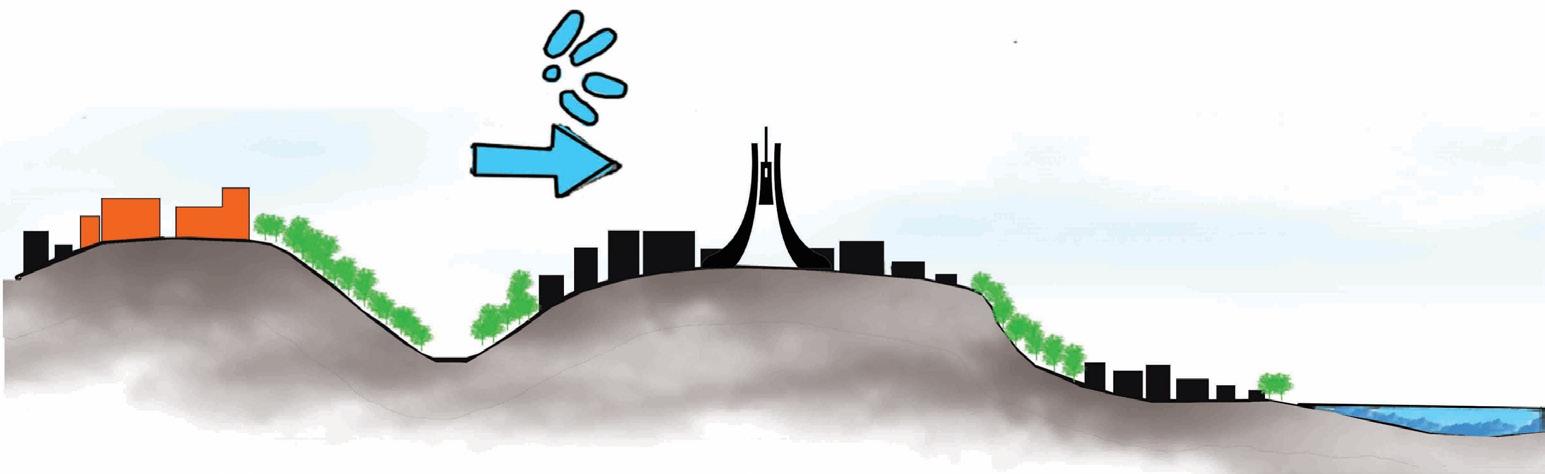

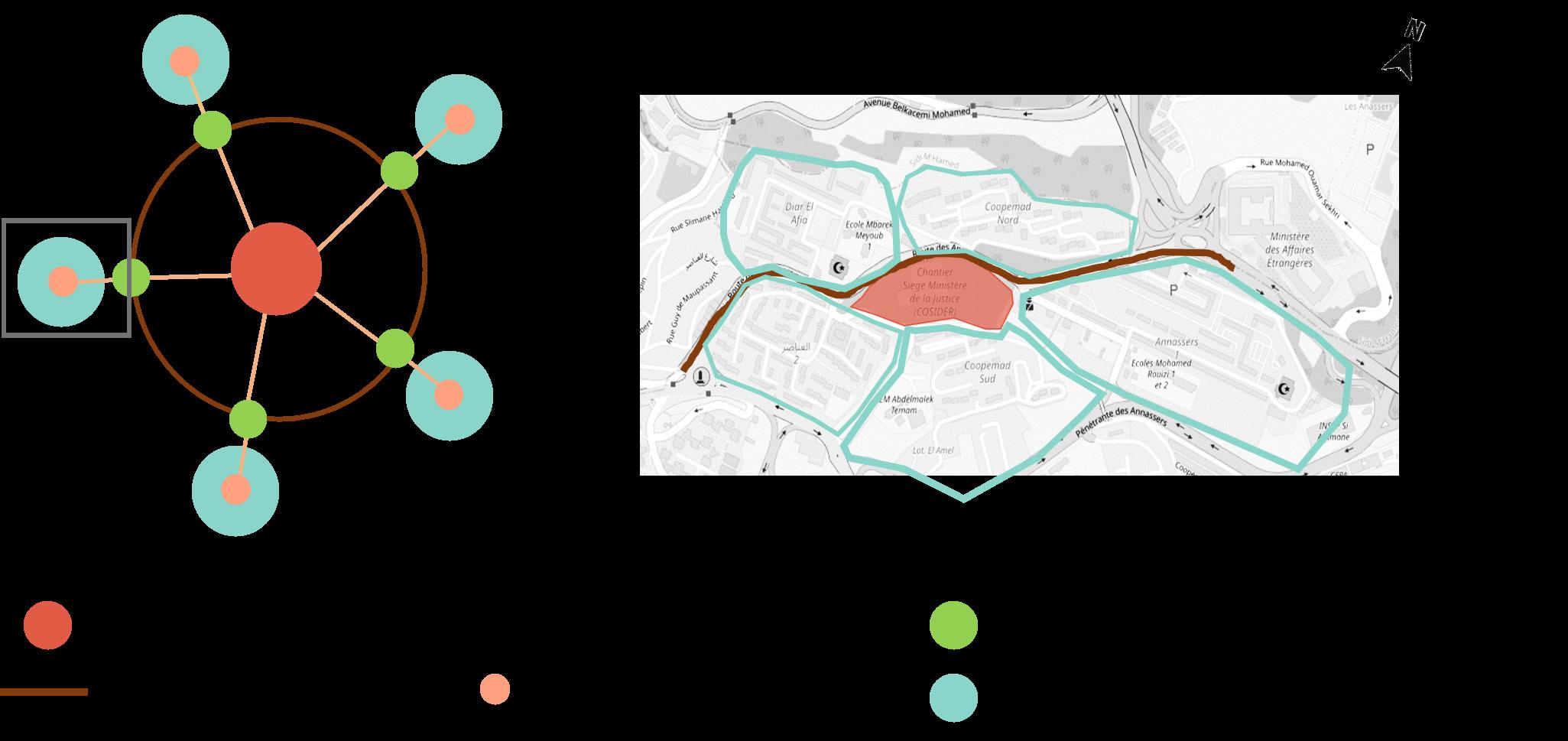

La cité D ia el afia se situe sur le plateau des Annassers, au nord ouest de la commune de kouba sur les hauteurs de la ville d’Alger.

Elle est limitée au nord par la commune d’el Madania, à l’est par la cité coopemad Nord, à l’ouest par la commune Bir mourad rais et au sud par la cité des Annassers 2.

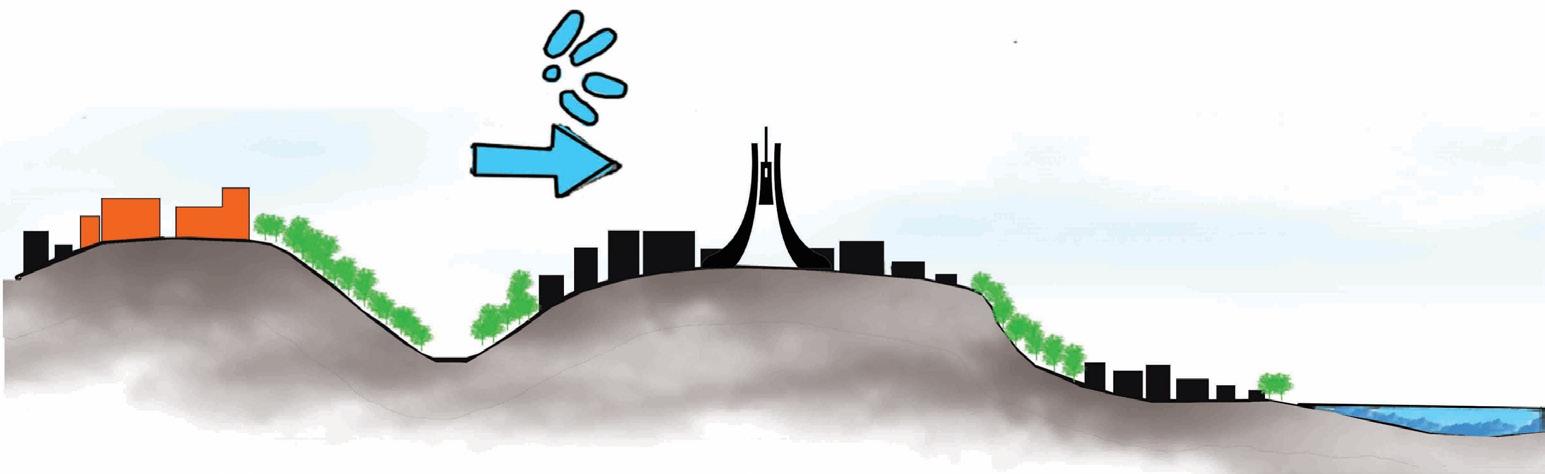

La cité est aménagée sur une colline accidentée et descendante qui lui offre des vues en cascade sur la ville et la baie .

Perspective

la cité Diar el afia est accessible mécaniquement depuis le boulevard Maache Malek, desservi par la route N5D(première rocade sud) et la route pénétrante des annassers.

Ainsi elle possède une accessibilité piétonne depuis le boulevard Belkacemi Mohamed (Bir Mourad rais).

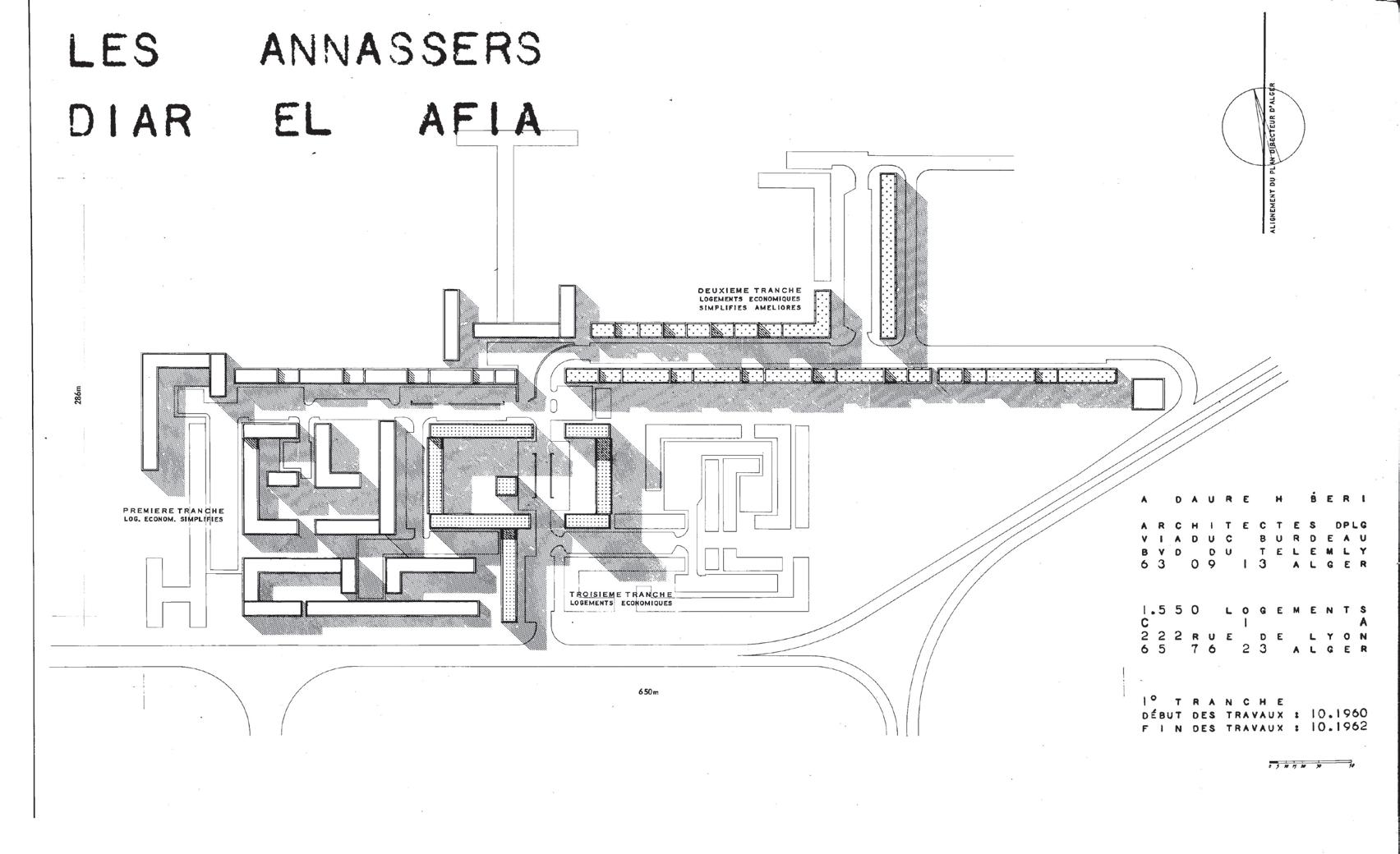

2. Histoire du lieu

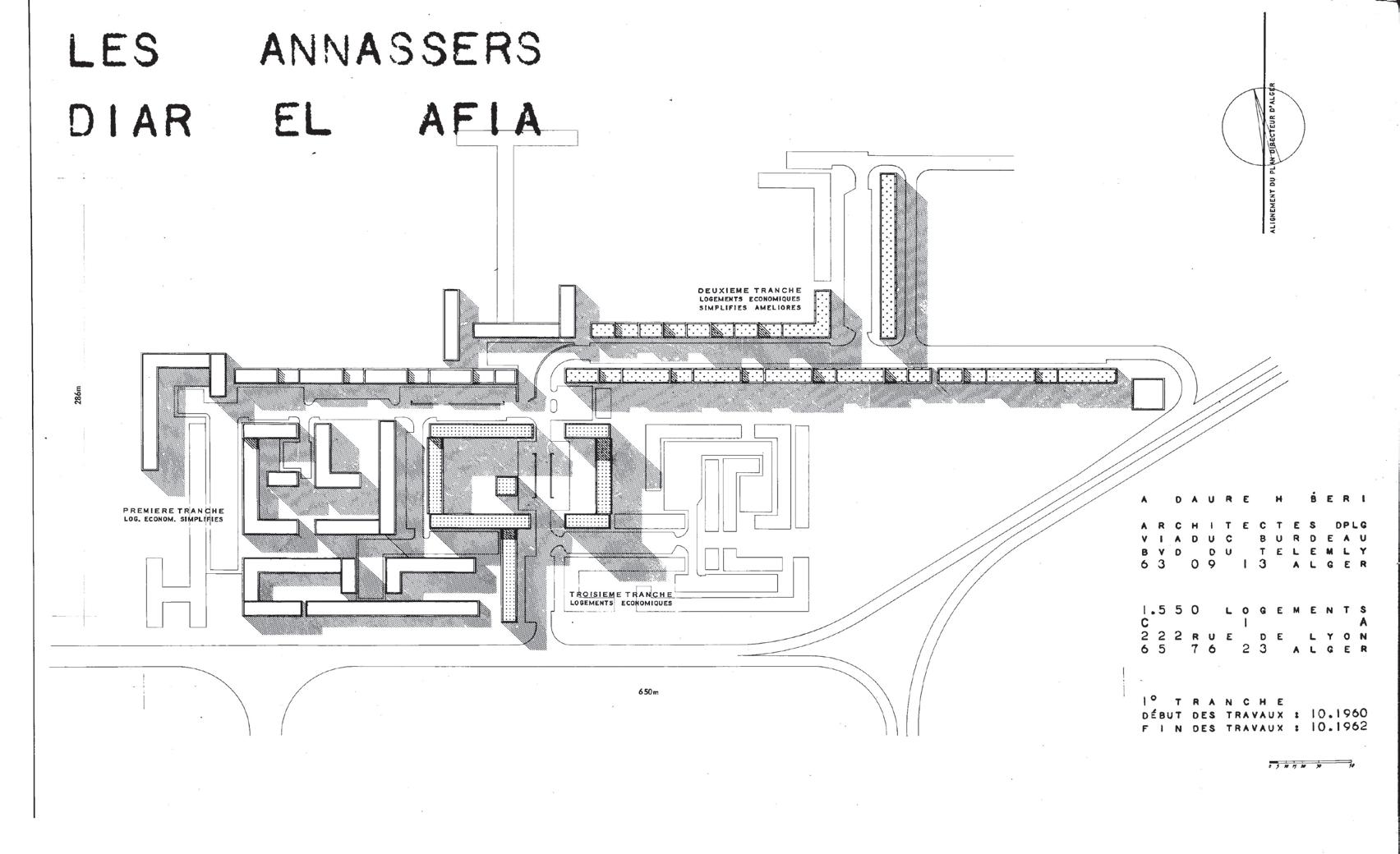

Conçu par les deux architectes : ALEXIS DAURE ET HENRI BERI , dans le cadre de plan de Constantine 1958 , qui avait comme objectif la réalisation des grandes cités destinés à la population algérienne .

La cité fut réalisé entre octobre 1960 et octobre 1962 .

Destinée aux habitants des bidonvilles, essentiellement ceux de Salembier (el Madania ), et des Annassers.

L’ensemble de l’opération est constitué de 1550 logements programmés sur 03 tranches :

• 825 logements de type économiques simplifié.

• 459 logements de type économiques simplifié amélioré.

• 266 logements de type économiques.

Seuls 825 logements ont été réalisés.

7 8

Cité diar el afia El Madania El Hamma La mer

Makam chahid

Fig : Alger et ses communes

Fig : la commune de Kouba

Fig : carte d’accessibilité

N5D Bouleva d Maa heMALEK Pénét ante des Annassers Boulevard Belkacemi Mohamed

Fig : profil démontrant les différentes vues sur la ville

Fig : l’entrée de la cité Diar el afia (1970-1980)

Fig : plan de la cité Diar el afia (1970-1980)

el

(

Fig : la cite Diar

afia

1970 )

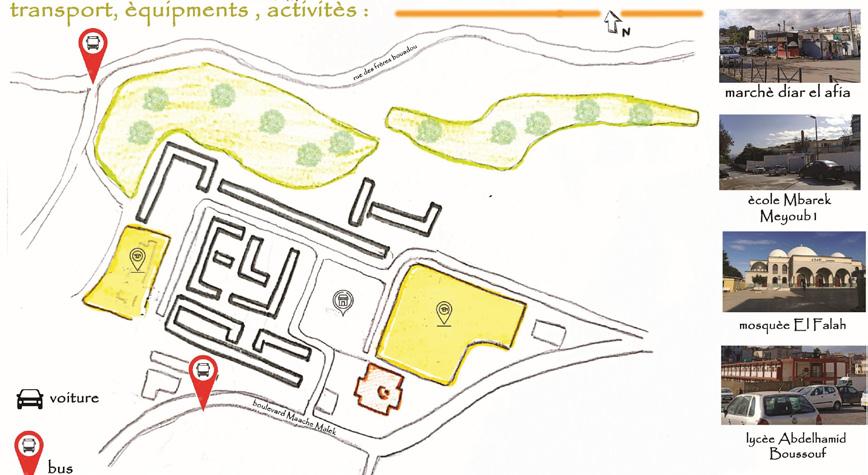

3. Etat des lieux

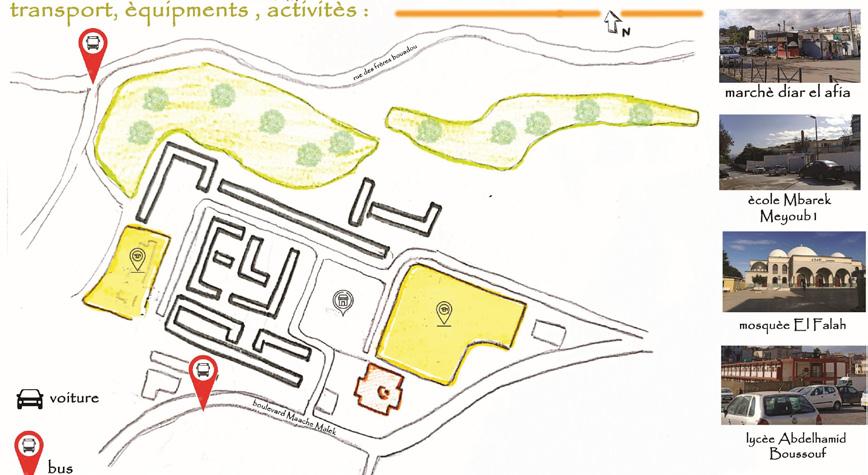

Les équipements et les activités de la cité sont disposés dans sa périphérie :

• L’école primaire Mbarek Meyoub

• Le lycée Abdelhamid Boussouf

• La mosquée el falah .

• Le marché est le seul èquipement qui marque le cœur de la cité.

Typologie

L'habitat demeure la fonction dominante.

La cité est composée de plusieurs typologies de forme bâties :

• Immeuble barre

• Immeuble assemblé ( en U , L )

Elle est très minérale est dominé par une sensation de monumentalité .

Gabarits

Le bâti de la cité est organisé sur des plateformes en gradin de R+1 jusqu'à R+6 pour épouser la pente et profiter des vues sur la baie .

Flux

Le flux à l'intérieur de la cite est hiérarchisé ayant un grand flux à l'entrée mécanique principale et sur la place du marché et plus en moins sur les axes secondaires.

Circulation

La circulation entre les différentes plateformes de la cité est assurée par des escaliers urbains.

9 10

lieux de la cité Fig : diar el afia , Alger 1970-1972

Fig : état des

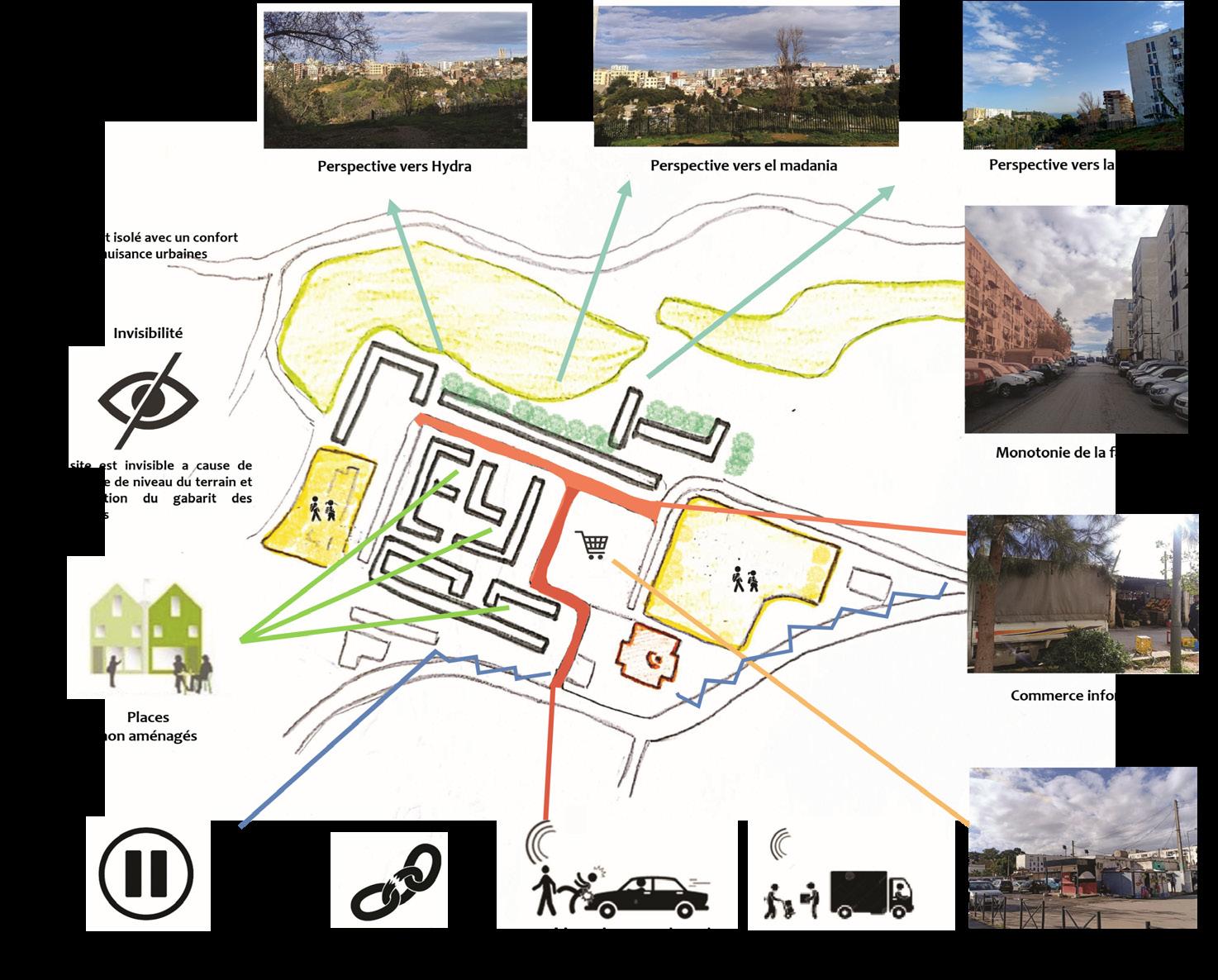

Approche Sensible

1. Lecture paysagère

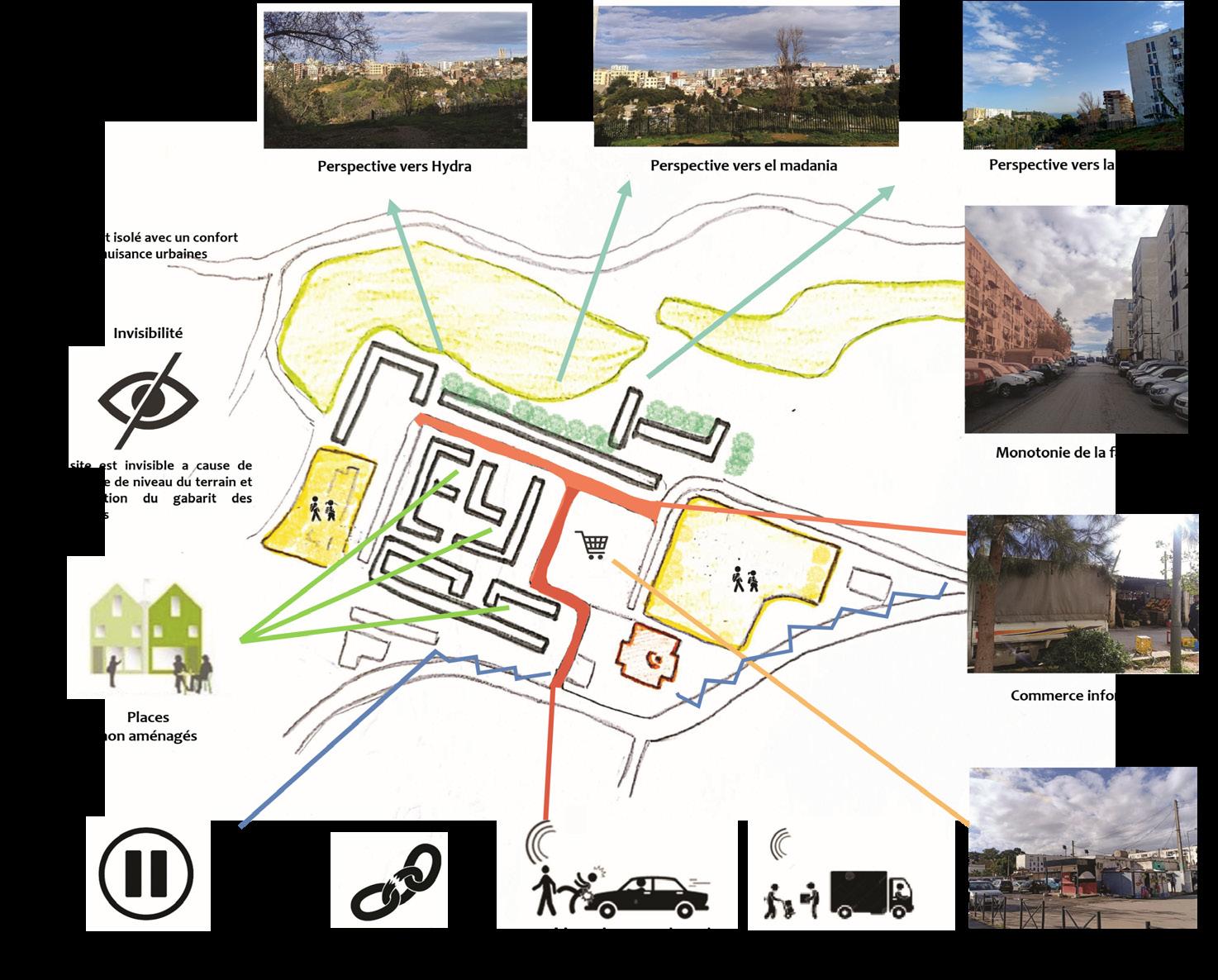

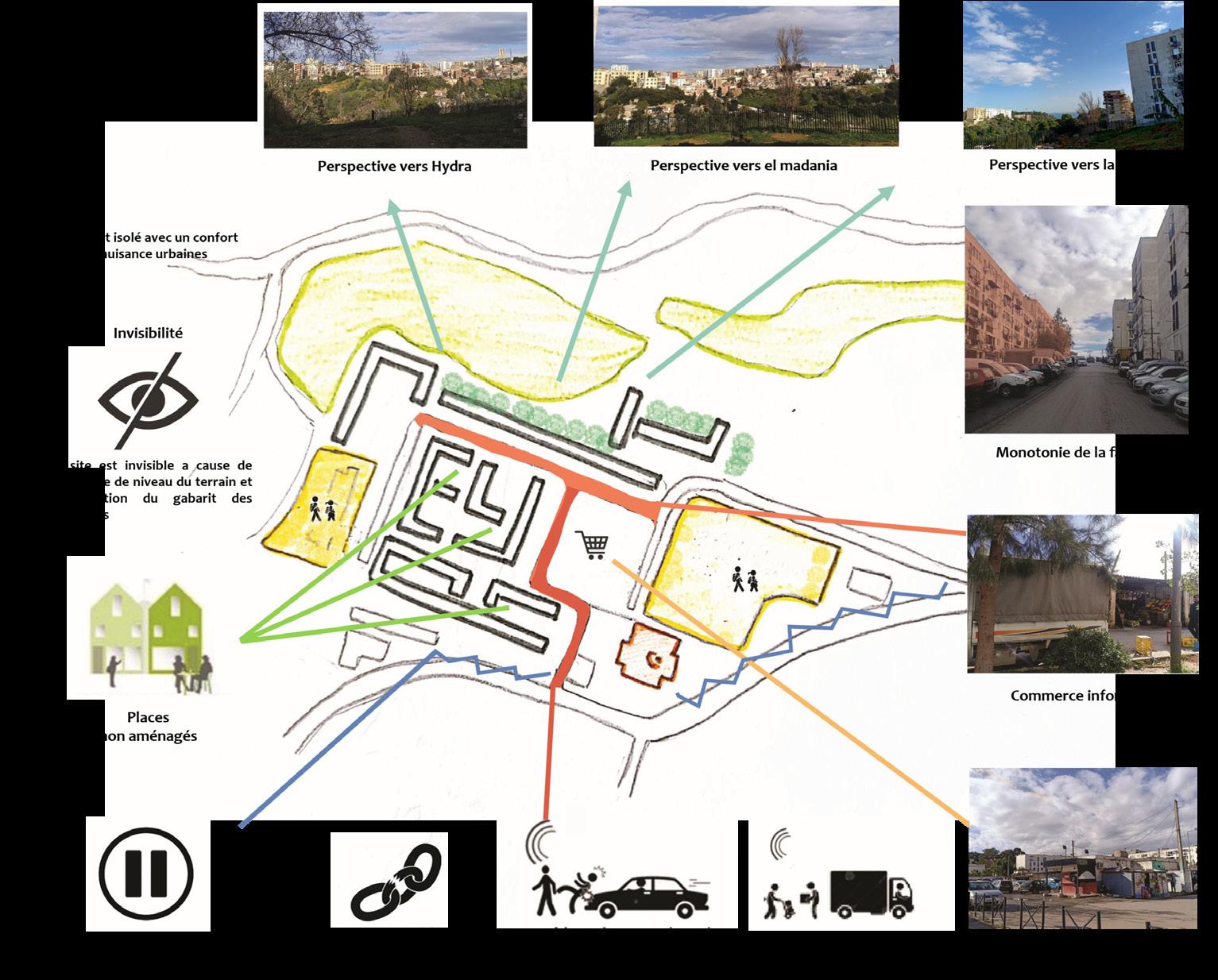

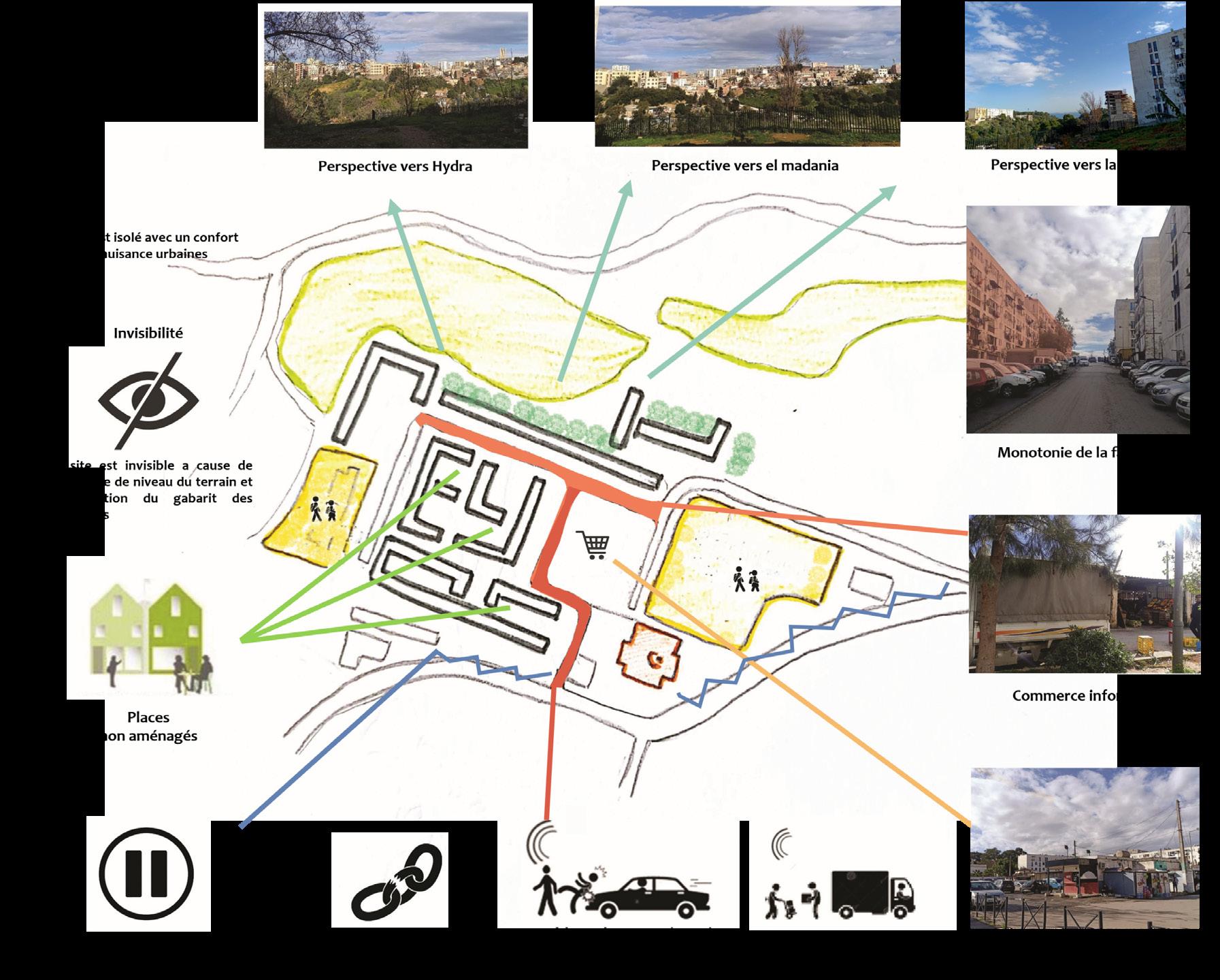

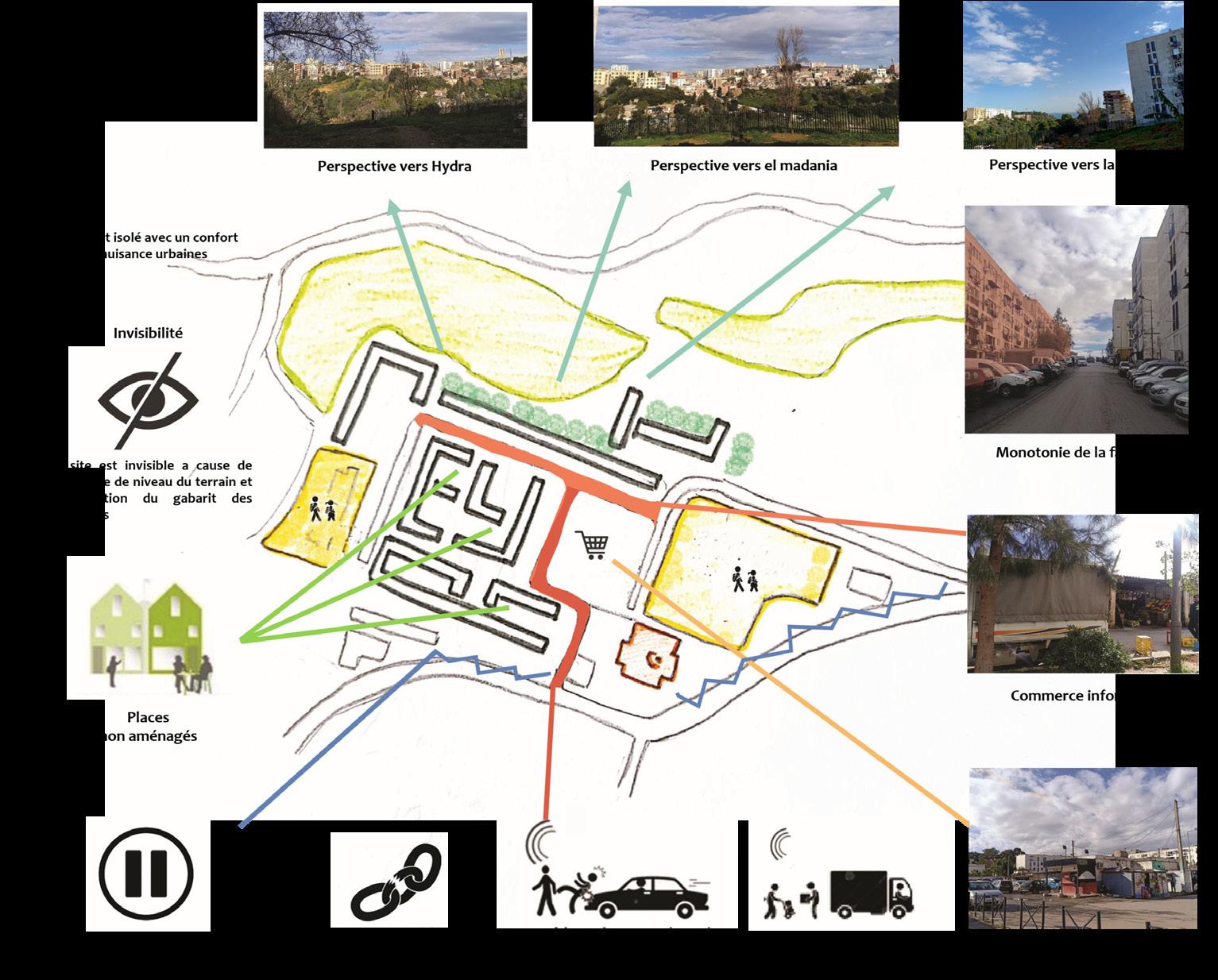

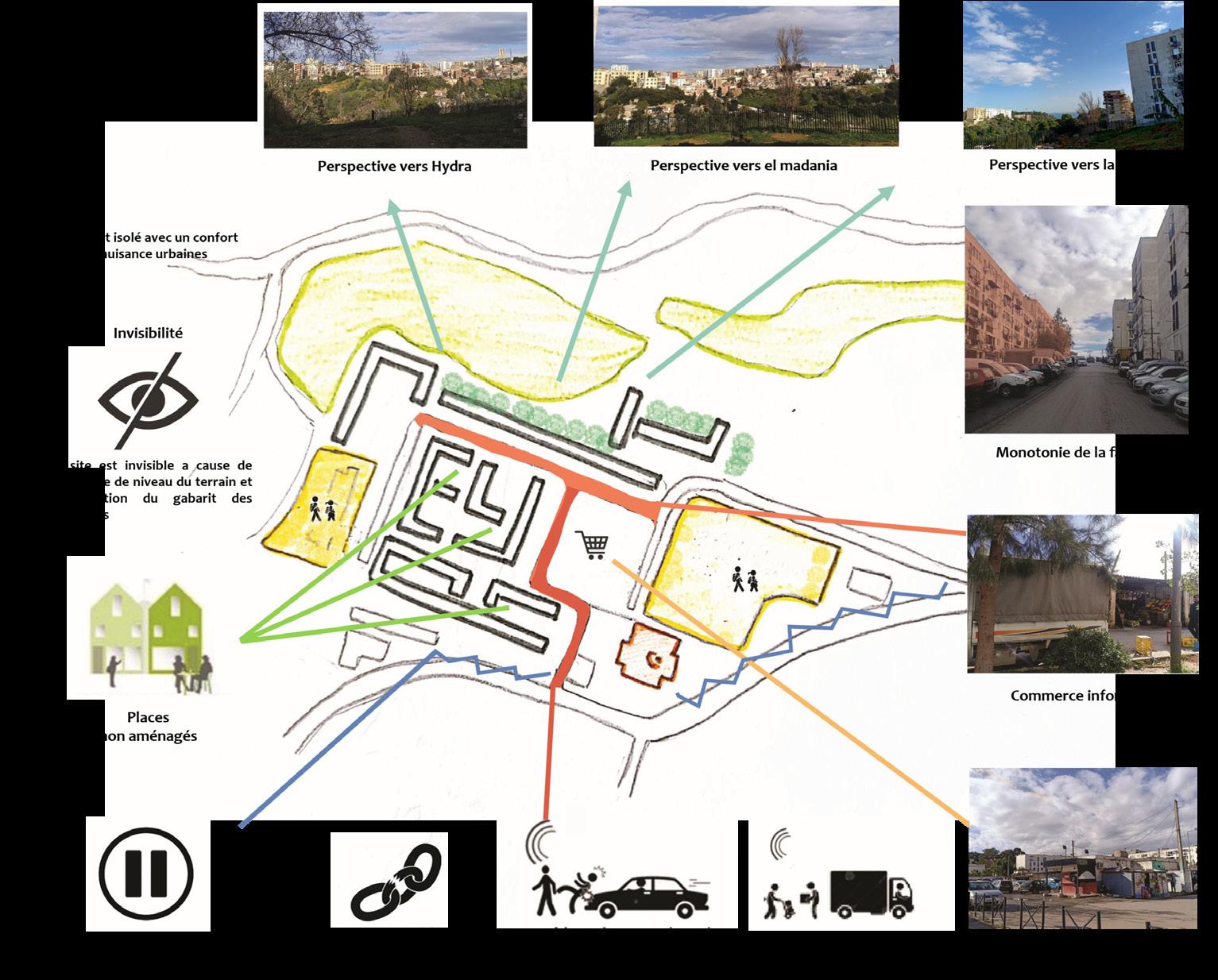

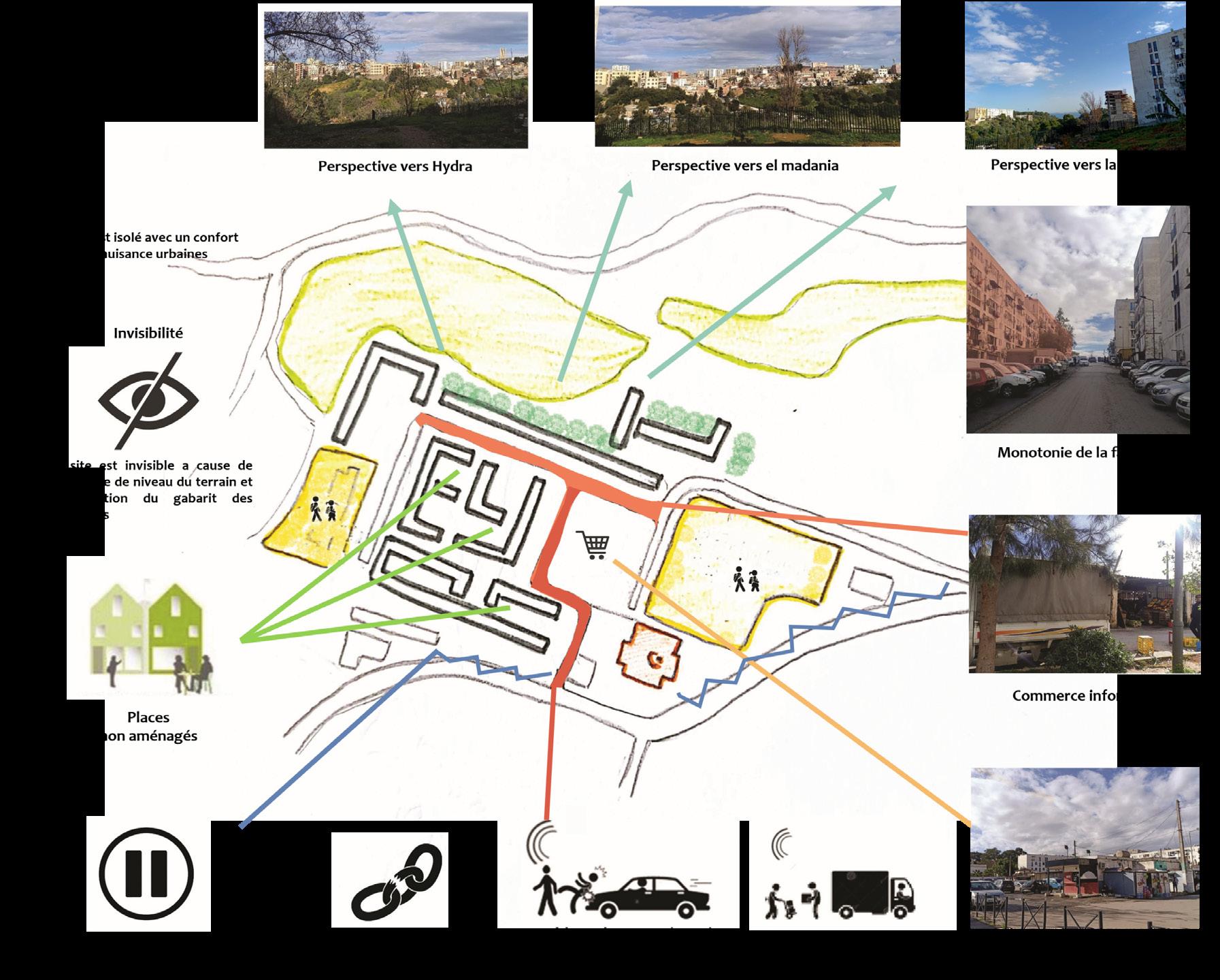

Le schéma synthétise l'ensemble des sensations que j’ai vécues sur site.

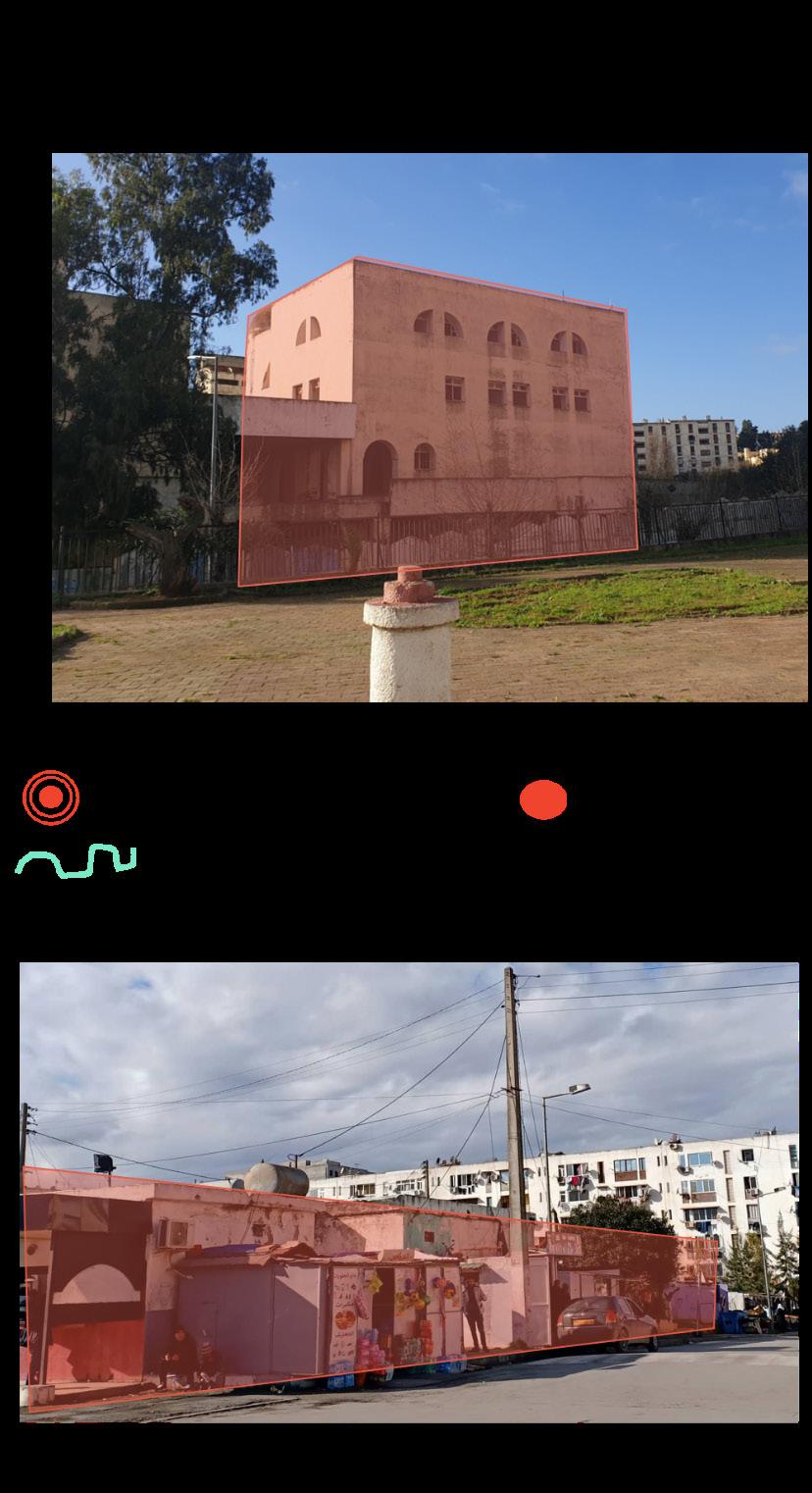

De l’extérieur la première chose qui frappe, c'est que la cité est invisible à cause de la différence de niveau du terrain et la variation du gabarit des bâtiments, Ainsi la quantité de flux qui vient des autres quartiers avoisinants principalement les quartiers du plateau les annassers pour le marché et la mosquée, Le flux mécanique et piéton s'entrecroise et crée un certain désordre.

Une fois que je suis à l'intérieur de la cité, le marché est dans un état de dégradation irréversible et nécessitant une intervention, malgré son état, l’accessibilité du site fait qu’il est actuellement le centre de l’activité commerciale de l’ensemble des quartiers du plateau les annassers, ainsi le nombre de commerces informels qui se sont installés tout au tour. Le stationnement anarchique a provoqué une pollution phonique et visuelle, mais aussi j’ai remarqué le manque d'aménagement des espaces de rencontres et des places publics.

Des angles morts ont était créé à cause de la délimitation du site se qui crée des espaces délaisses toute au tour de la cité. Mais aussi une coupure avec l'extérieur, il y a pas une continuité ou bien une connexion avec l'environnement immédiat.

J’ai relevé aussi un ressentiment d’insécurité (agressions …..) du cote qui donne sur la forêt Des annassers .

Enfin, le site regorge d’une pluralité de fenêtres de perspectives sublimes, des vues sur la ville et la baie.

11 12

Fig : vue sur l’état dégradé du marché

Fig : vue sur le stationnement anarchique à l’intérieur de la cité

Fig : vue globale sur la cité diar el afia

Fig : lecture sensible du lieu

Problématique Urbaine

Cette lecture m’a permis de constater que le quartier diar el afia est un quartier résidentiel par excellence, mais qu’il souffre de deux grands problèmes:

• D’une négligence et d’une rupture avec son environnement urbain.

Ainsi ma problématique est :

Création d'un cadre de vie convivial au sein de la cité diar el afia, en réorganisant et restructurant les centralités du plateau les Annassers.

Dans l’objectif c'est de penser à ce dysfonctionnement urbain, économique et social, afin de donner un autre souffle pour la cité et la faire participer à la vie urbaine. Ainsi faire de cette dernière un véritable lieu de vie.

À partir de ma problématique j’ai tiré les enjeux clés, à savoir le cadre de vie convivial et la réorganisation et la restructuration des centralités.

Selon l’anthropologue américaine Lisa Peattie dans son revue sur l’expression ville conviviale «La ville conviviale doit être saisie en actes et sans cesse remise sur le métier de la pratique habitante et citoyenne. Ville faite par et avec les gens, plutôt que pour eux».

De cela j’en tire les enjeux suivants:

Espace public, accessibilité , développement durable, cohésion social , pratiques quotidiennes des habitants.

2. La réorganisation et la restructuration des centralités

Selon W. Christaller la centralité est « la propriété conférée à une ville d'offrir des biens et des services à une population extérieure ».

Le concept centralité s'est généralisé et étendu pour caractériser tout lieu d'offre de service polarisant une clientèle.

Selon Manuel Castells « la centralité est la combinaison à un moment donné d'activités économiques, de fonctions politiques et administratives, de pratiques sociales, de représentations collectives, qui concourent au contrôle et à la régulation de l'ensemble de la structure de la ville ». Il part de l'idée que le centre doit rassembler les fonctions centrales économiques, politiques et idéologiques. Satisfaire ces besoins suppose l'interconnexion de lieux géographiques par les réseaux de transport et de télécommunication.

Selon F. Choay « la centralité dépend du pouvoir d’attraction ou de diffusion de cet élément qui repose à la fois sur l’efficacité du pôle central et sur son accessibilité. L’élément peut être un centre urbain, un équipement polarisant plus spécialisé (centre commercial, culturel, financier, administratif, etc). L’accessibilité est une condition majeure. »

De cela j’en tire les enjeux suivants:

Le schéma suivant synthétise l’ensemble des enjeux tirés de la l’analyse théorique 1. Le cadre de vie convivial

Une étude a était établis en septembre 2018 par l’agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole sur le concept cadre de vie convivial , ou un ensemble de facteurs ont été énumérés, à savoir :

• Qualité des espaces publics.

• Accessibilité par transports en commun.

• Niveau de services au prés des usagers.

• Qualité environnemental et santé.

• Sentiment d’appartenance et attachement au territoire.

Accessibilité, polarité lieu de regroupent, mixité sociale, mixité fonctionnelle.

de vie convivial

Fig : schéma de synthèse théorique

Restructuration des Centralités

13 14

cadre

Réorganisation,

Pratiques quotidiennes des habitants polarité Lieu de regroupement Cohésion sociales Hiérarchisation Développent durable Liaison Espace public Rue boulevard Place Jardin Dégagement Mixite fonctionnelle accessibilité Mixite sociale

J’en conclus que je doit retrouver la place de l’individu dans son rapport : À la Ville : connecter la cite à son environnement.

Aux autres : créer les conditions d’un vivre ensemble.

Au quotidien : offrir des logements de qualité et restituer l’ensemble des fonctions urbaines.

À l’accessibilité: facilitée la circulation et l’accessibilité pitonne et mécanique à l’intérieur de la cité.

Analyse Urbaine

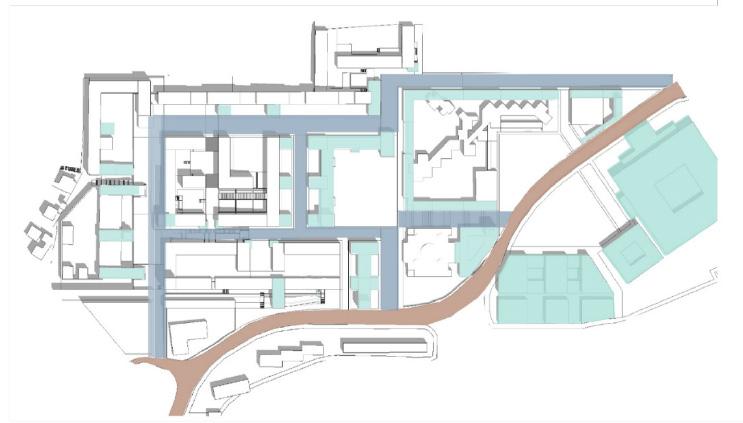

1.Accessibilitè et mise en connexion

L’accessibilité mécanique à la cité se fait uniquement depuis le boulevard maache malek , ce qui limite les accès à cette dernière, du à une rupture topographique cote nord.

La présence du talus cote sud crée une rupture fonctionnelle avec le boulevard principale Maache Malek qui relie l’ensemble des quartiers du plateau les annassers.

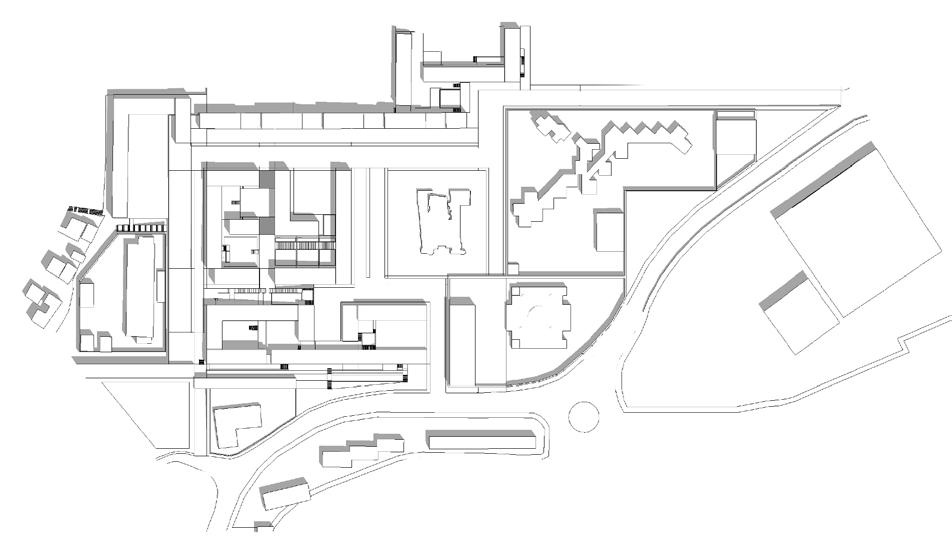

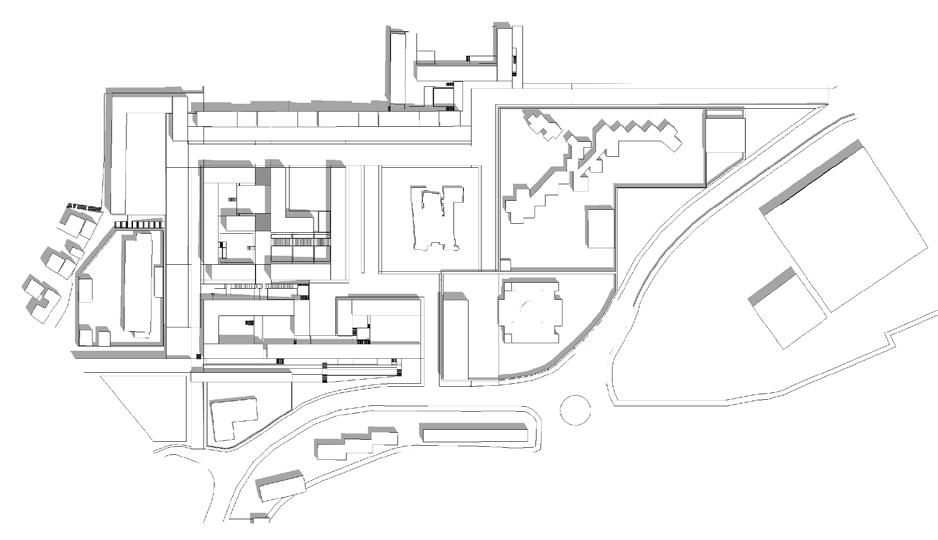

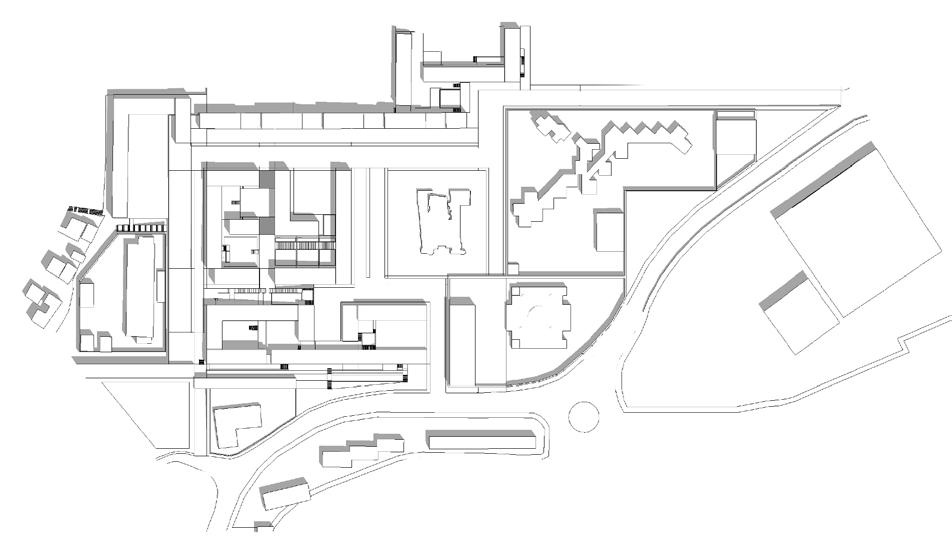

2.Polaritès

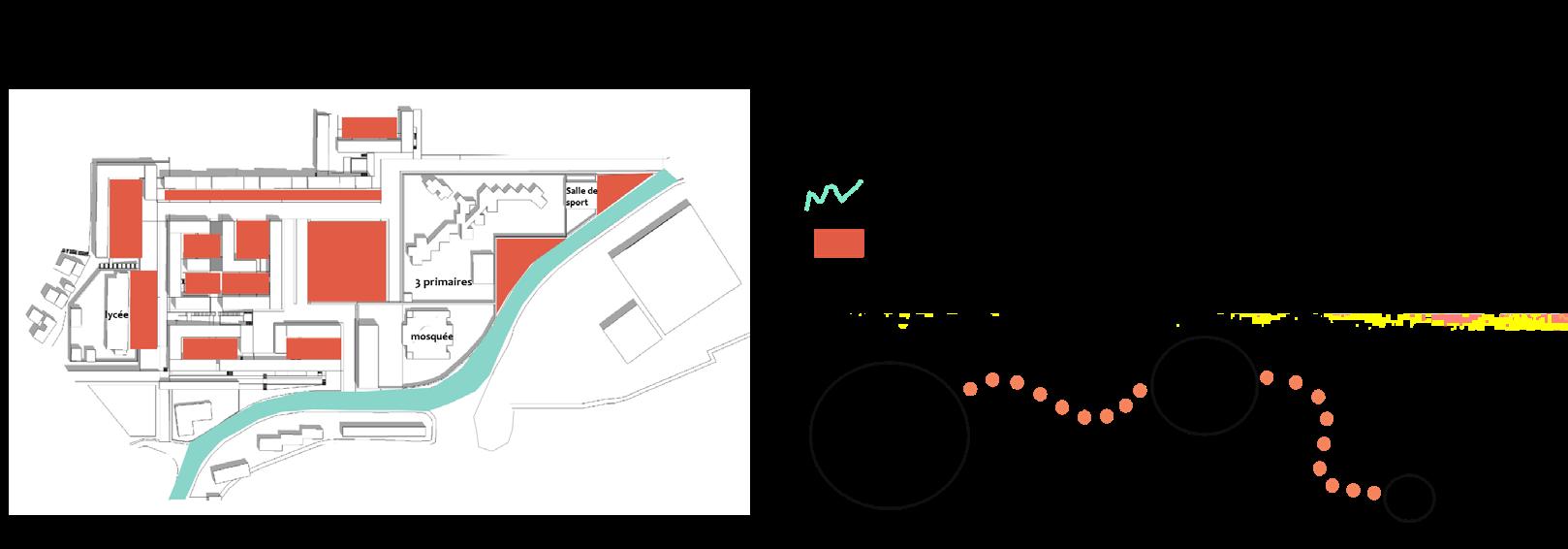

La cité offre à ses habitants et les habitants des quartiers avoisinants des équipements publics à savoir : trois écoles primaires, un lycée, une mosquée avec une école coranique et une salle de sport, ce qui permet d’avoir un flux importants et crée le chaos surtout le flux qui vient pour le marché d’où la nécessité de les réorganiser autrement.

15 16

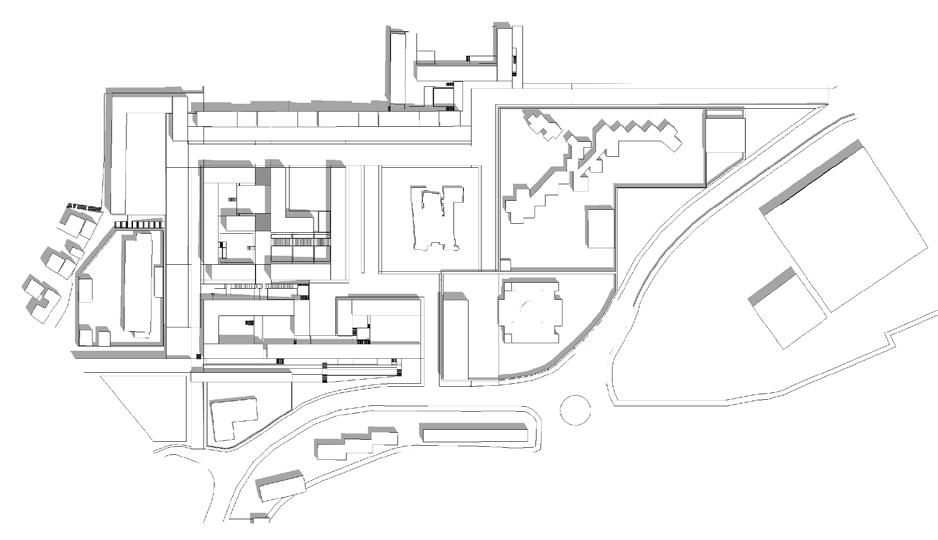

3 primaires Salle de sport mosquée marché lycée Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne 3 primaires Salle de sport mosquée marché lycée Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne Boulevard des frères Bouadou Boulevard des frères bouadou Foret les annassers Foret les annassers

Environnement immédiat Quartier Diar el afia Environnement immédiat rupture

Fig : schéma illustrant la rupture avec le boulevard Maache Malek

Fig : schéma illustrant les différentes accès à la cite

Fig : schéma illustrant les différentes polarités à la citè

BoulevardMaachemalek BoulevardMaachemalek

Fig : schéma de l’ensemble des objectifs du projet urbain

Présence d’une potentialité foncière inter-quartiers,pour injecter un pôle commercial qui va remplacer le marché de la cité Diar el afia.

3.hirarchisation des voix

L’accès à la cité se fait par une rue très étroite se qui crée un certain désordre du à la concentration du flux piéton et mécanique qui s’entrecroise.

L’absence d’une hiérarchisation de voix, ainsi le marquage de seuil.

4.liens et convivialité

Les bâtiments forment des îlots, ayant au cœur des espaces publics à ciel ouvert, animés principalement par les enfants et les jeunes du quartier, cependant, ces derniers sont délaissés et non

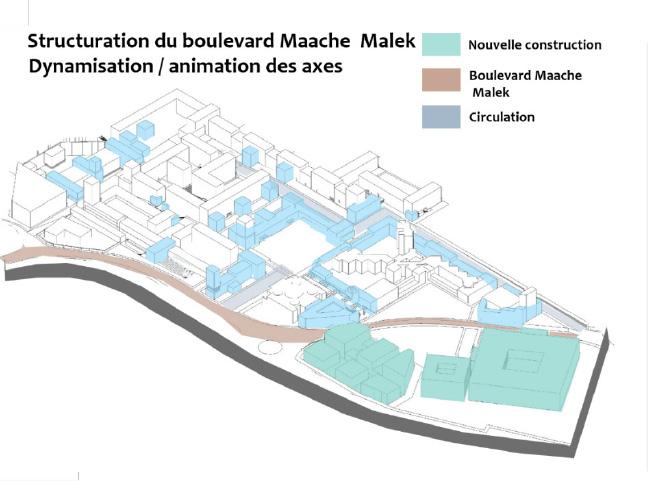

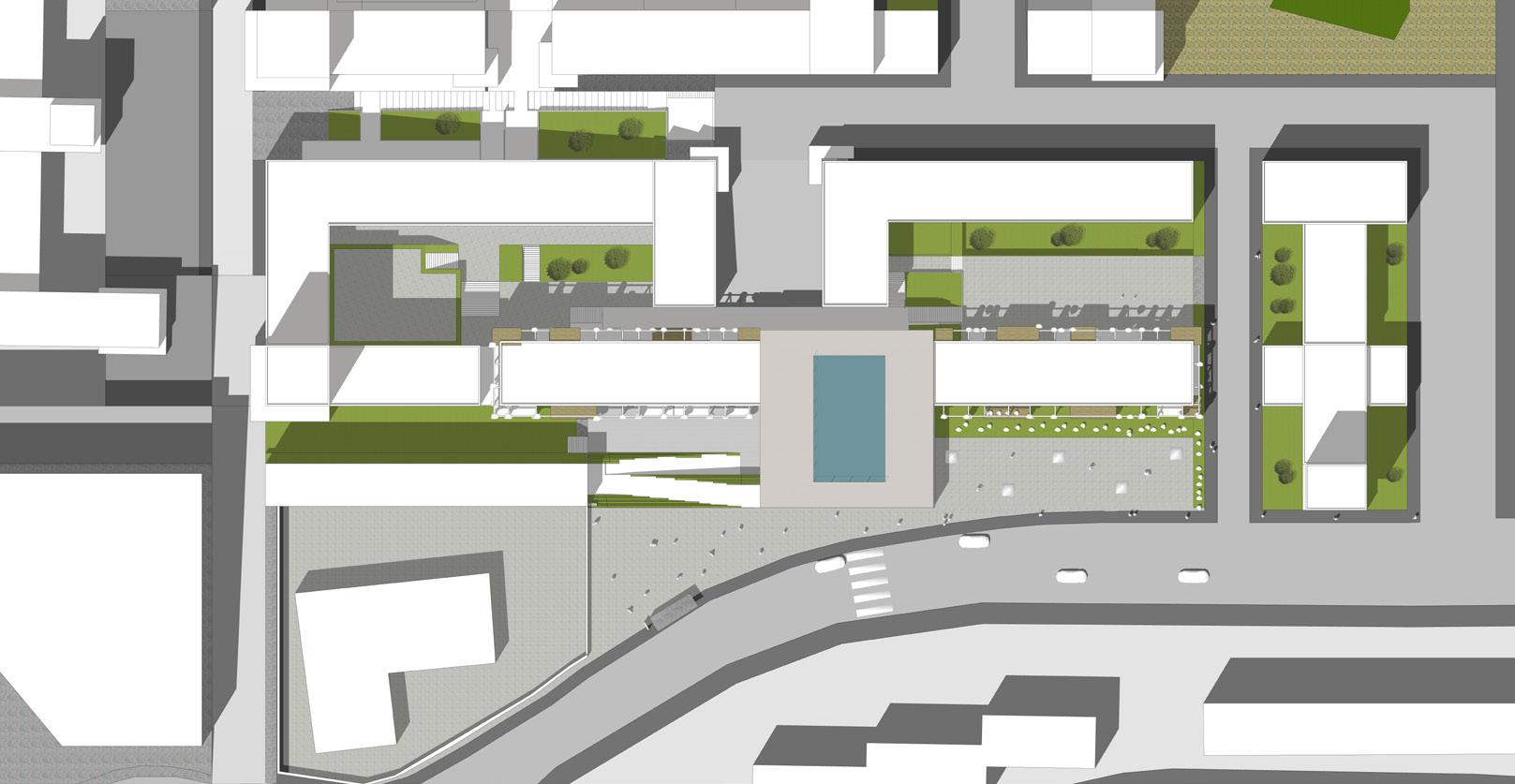

Stratégie Urbaine

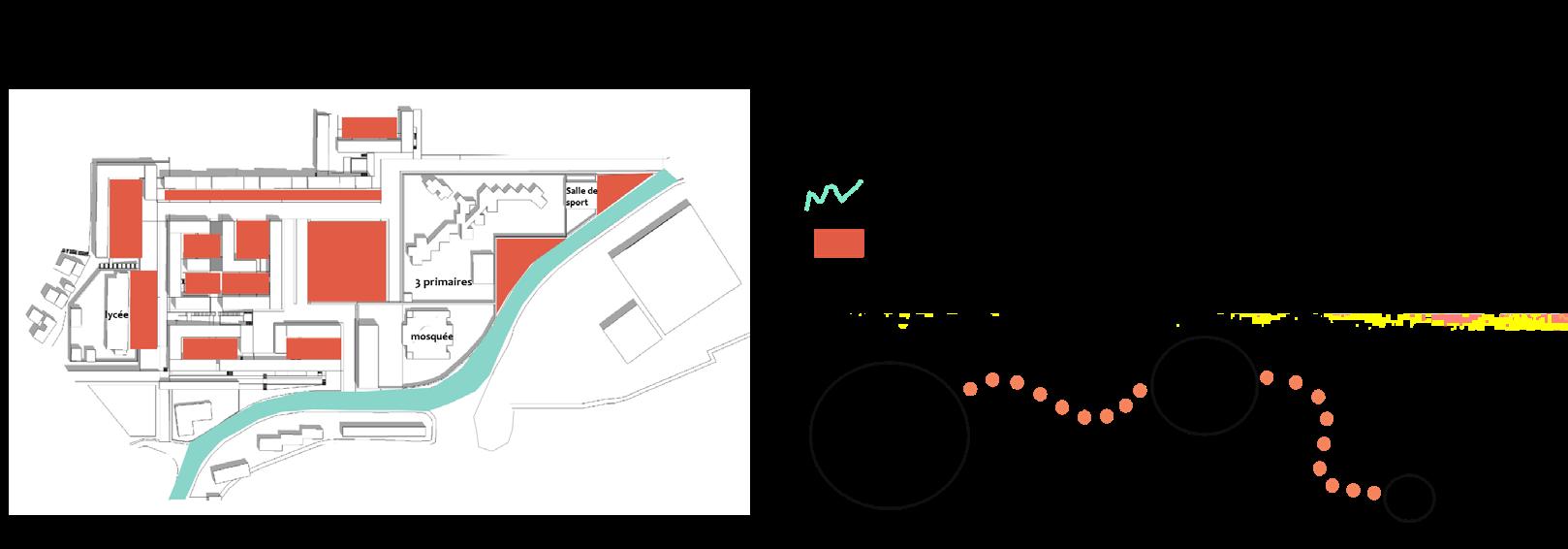

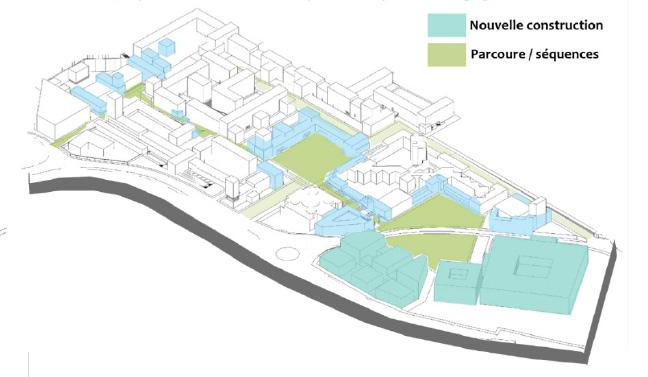

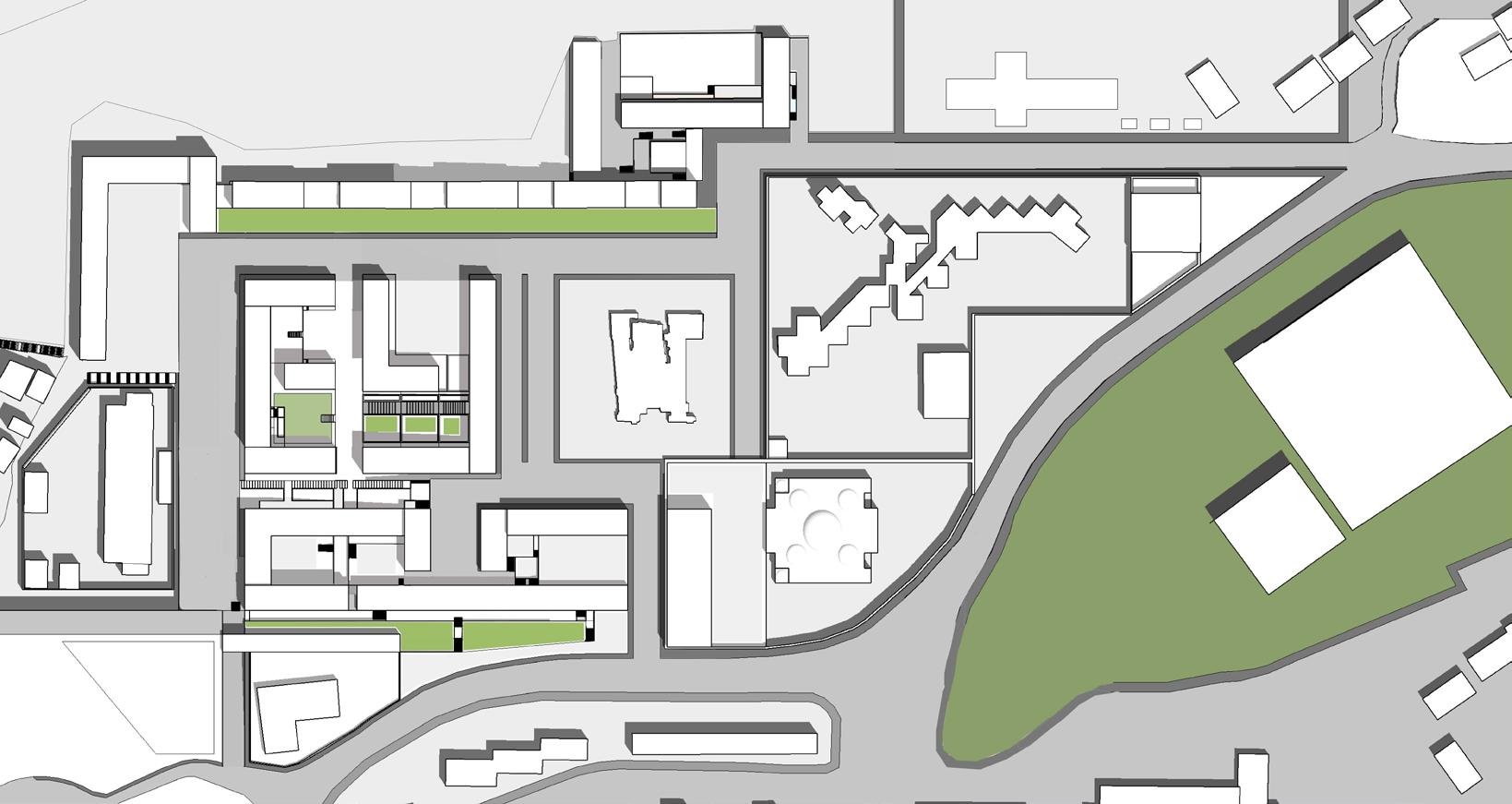

Afin de répondre à la problématique posé auparavant j’ai établis une réflexion stratégique, une réorganisation et restructuration des différentes polarités par :

1. La création d’un pôle commercial et de loisirs inter-quartiers qui vas remplacer le marché de la cité Diar el afia.

2. L’identification des espaces de centralité publics qui vont ramener le flux d’arrivée par les axes structurants depuis le boulevard Maache Malek, le nouveau pôle commercial et les quartiers avoisinants du plateau les annassers.

3. Création des zones de filtrage ou moments de pause, pour assurer l’hiérarchisation du flux. Cette zone constitue la colonne vertébrale de la cité.

17 18

Salle de sport Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne 3 primaires Salle de sport mosquée marché lycée Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne 3 primaires Salle de sport mosquée marché lycée Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne 3 primaires Salle de sport mosquée marché lycée Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne Salle de sport marché

Fig : schéma illustrant l’hiérarchisation des voix

Fig : vue sur un ancien centre commercial délaissé

Fig : schémas illustrant la démarche stratégique

Fig : illustration sur la pratique des espaces

Fig : illustration sur les espaces publics non aménager

Boulevard des frères Bouadou Boulevard des frères Bouadou Boulevard des frères Bouadou Foret les annassers Foret les annassers Foret les annassers Boulevard des frères Bouadou Foret les annassers Boulevard des frères Bouadou Foret les annassers BoulevardMaachemalek BoulevardMaachemalek BoulevardMaachemalek BoulevardMaachemalek BoulevardMaachemalek Pôle commercial Pôle commercial Pôle commercial Place public Cœur De quartier Espace de dégagement Place public

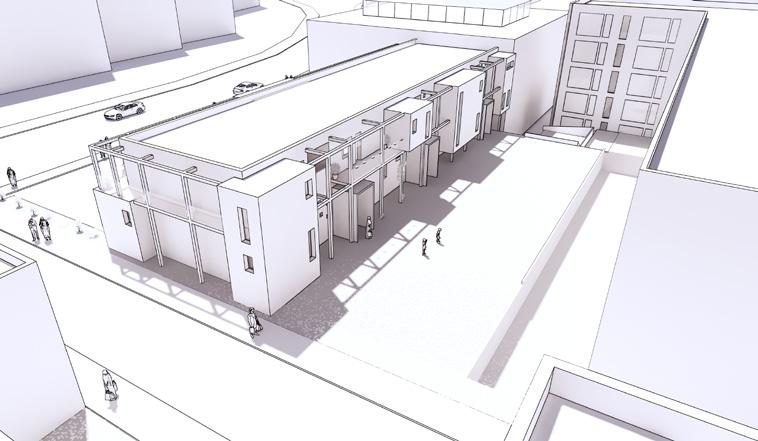

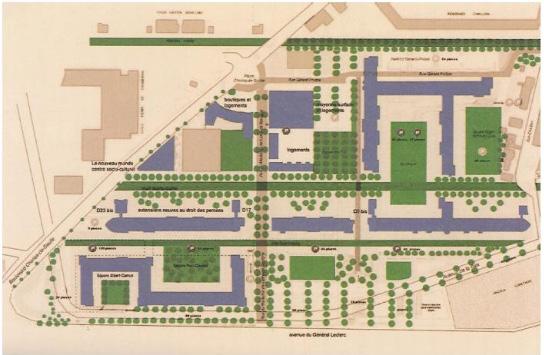

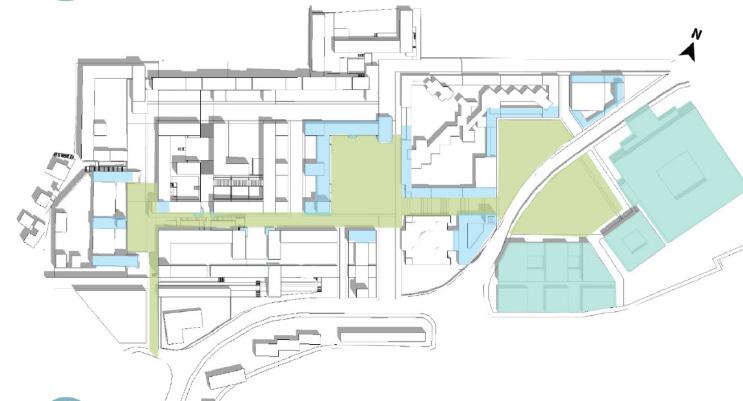

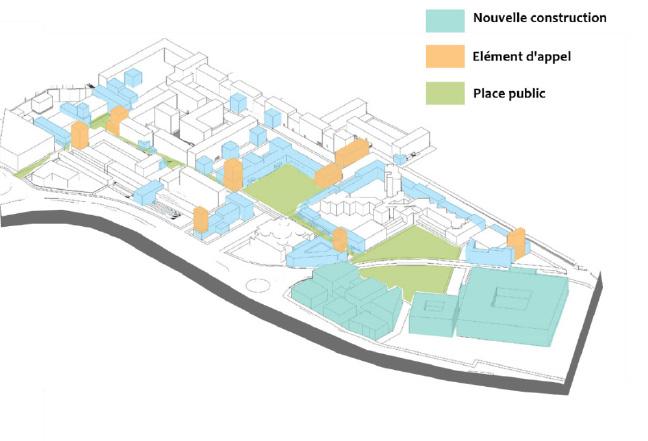

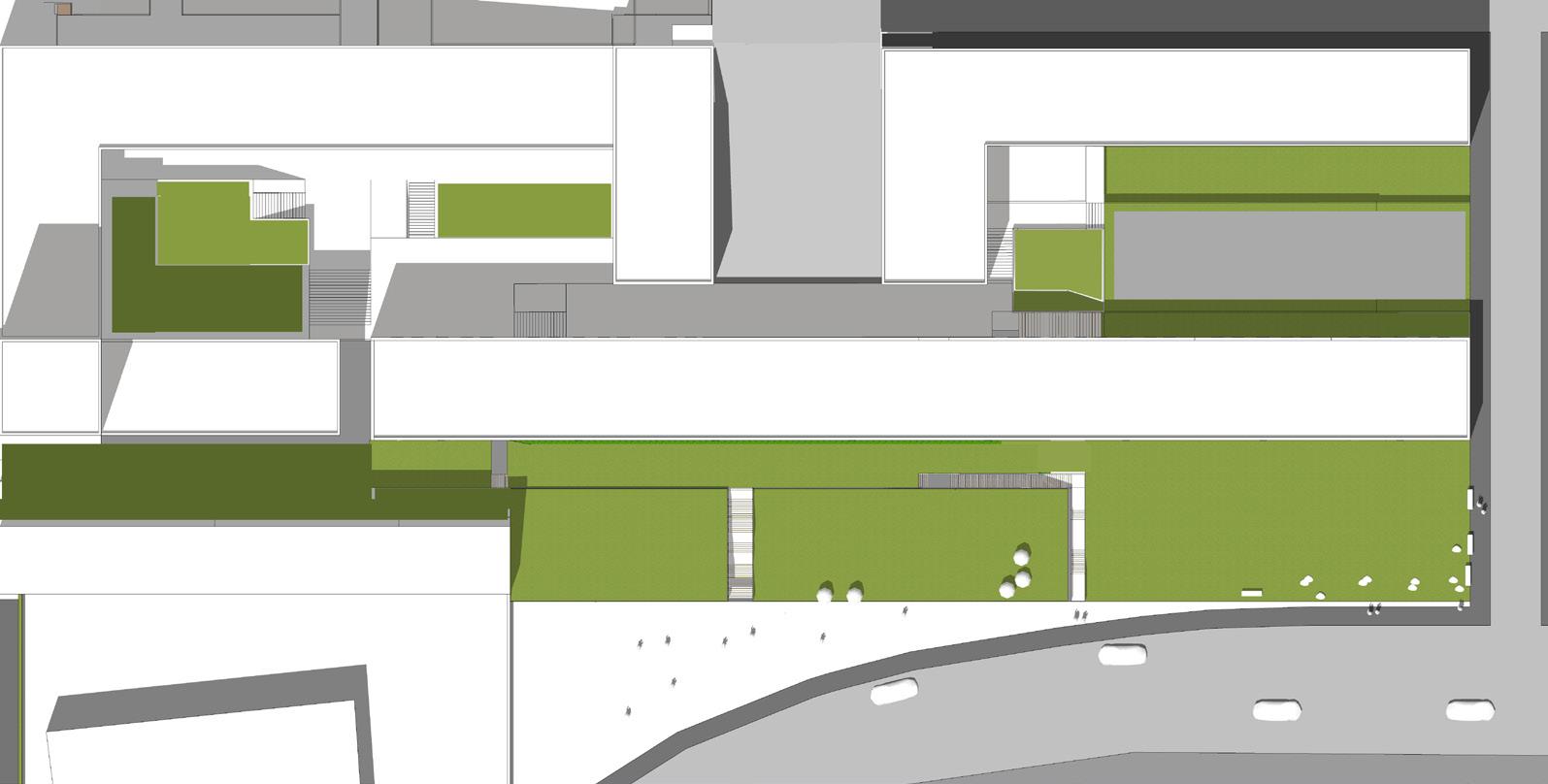

Projet Urbain

3. hiérarchisation et restructuration des rues de la cité pour améliorer l’accessibilité et la circulation.

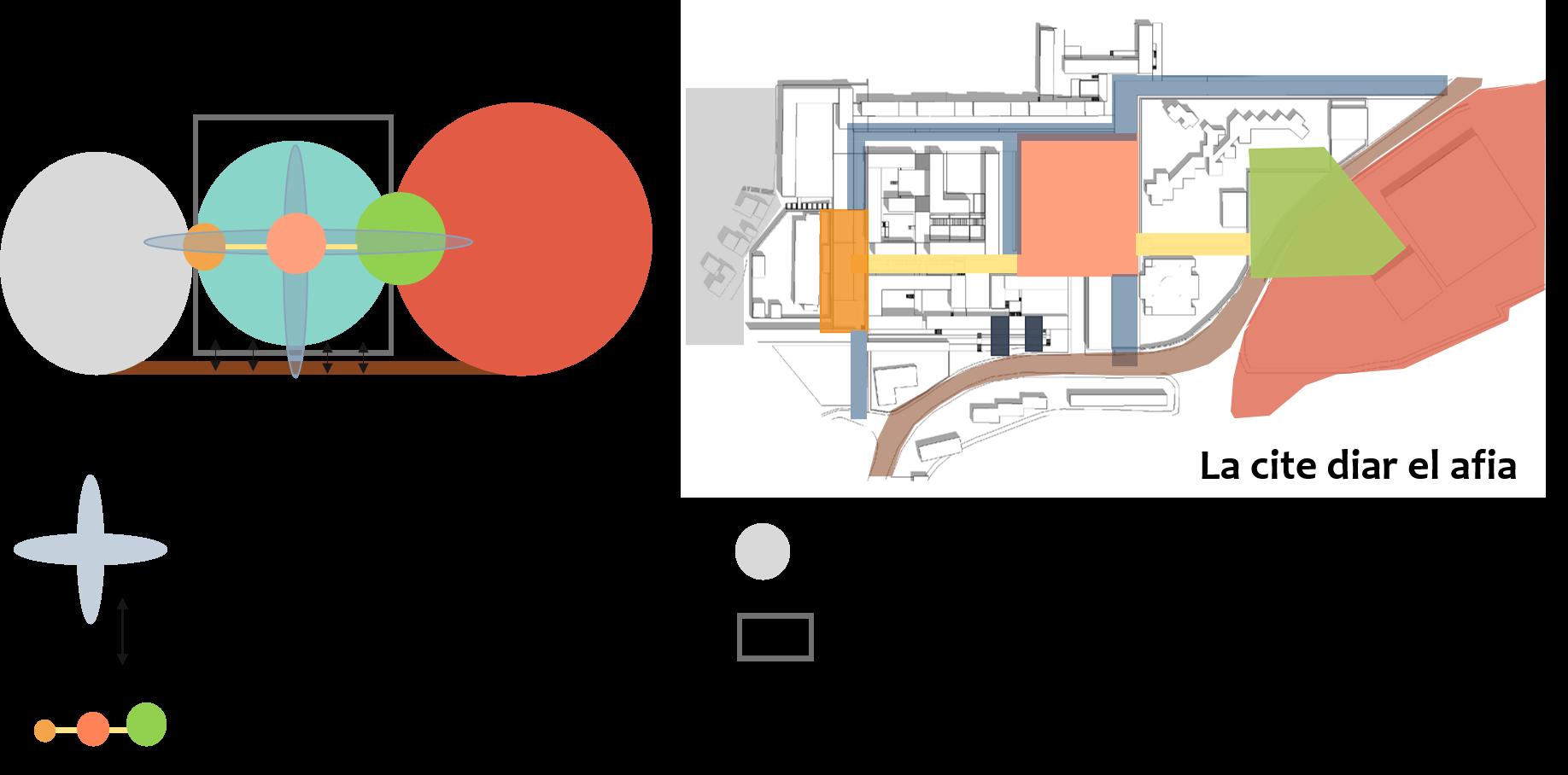

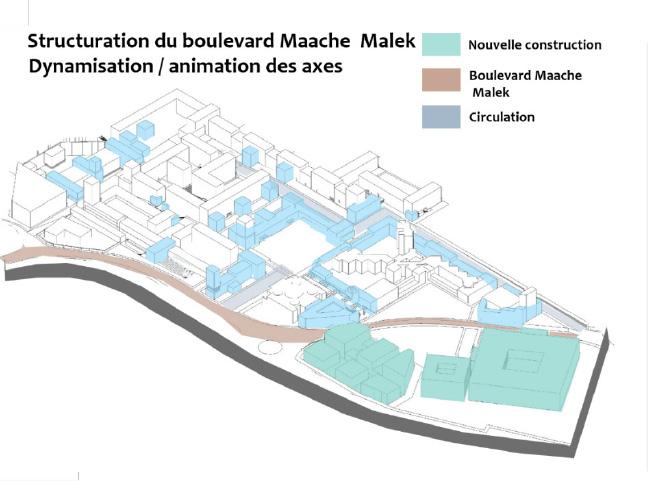

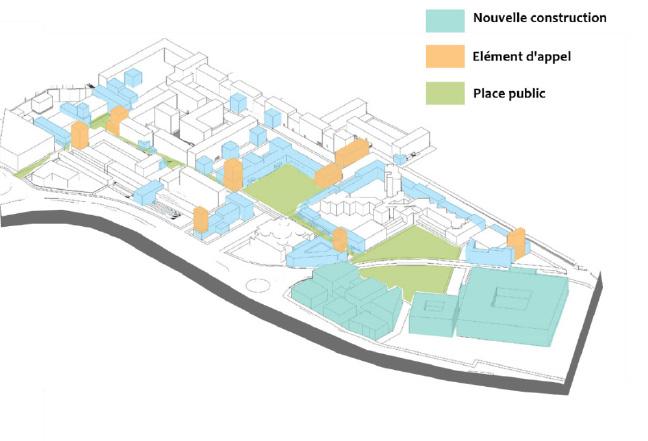

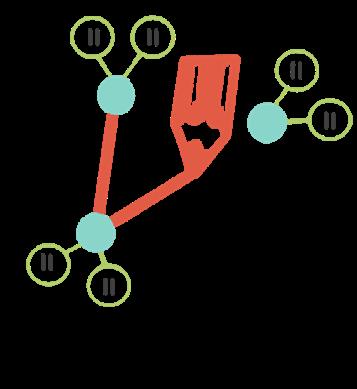

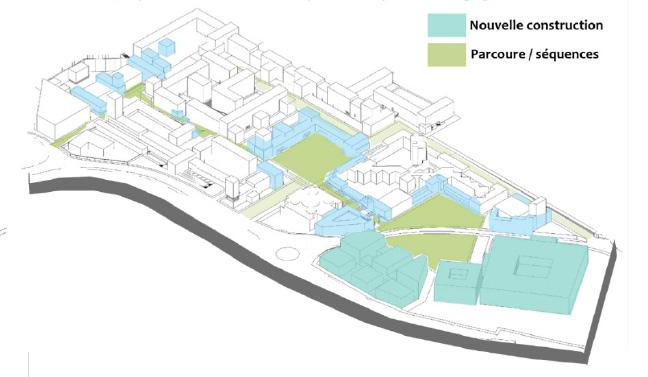

L’ensemble de la démarche se résume dans les schémas suivants :

: schéma de stratégie globale

: schéma de stratégie spécifique

Démarche de projet urbain

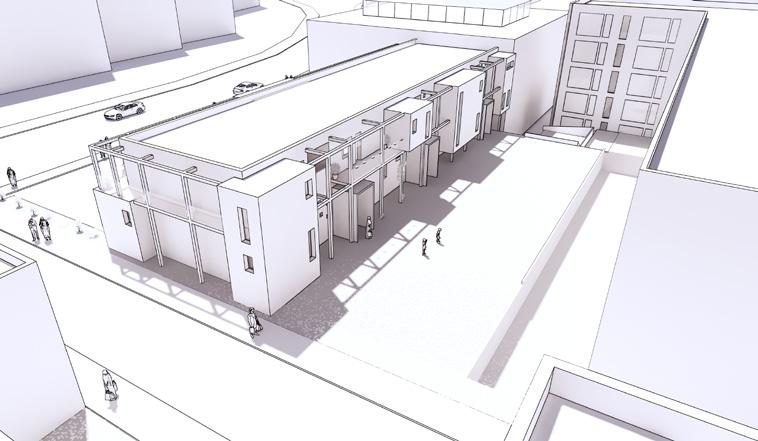

1. Création et dynamisation les parois des espaces publics par des rajouts en extension, ce qui va délimiter et créer les parois de ces derniers.

2. Remodelage des barre pour casser la monotonie ,assurer la continuité axiale et restructurer et dynamiser les parois des espaces publics

2. Création des éléments de repère dans le but de se repérer dans la cité, mais aussi d’orienter le flux.

Fig : schémas illustrant la démarche de projet urbain

19 20

Fig

Fig

3 primaires Salle de sport mosquée marché lycée Accessibilité mécanique Accessibilité piétonne Fig : schémas illustrant la restructuration des rues de la cité Diar el afia Boulevard des frères Bouadou Foret les annassers BoulevardMaachemalek Pôle commercial

.

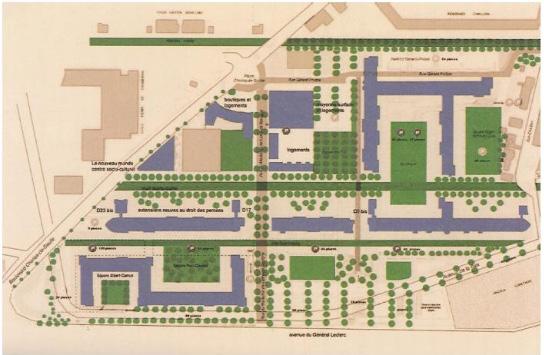

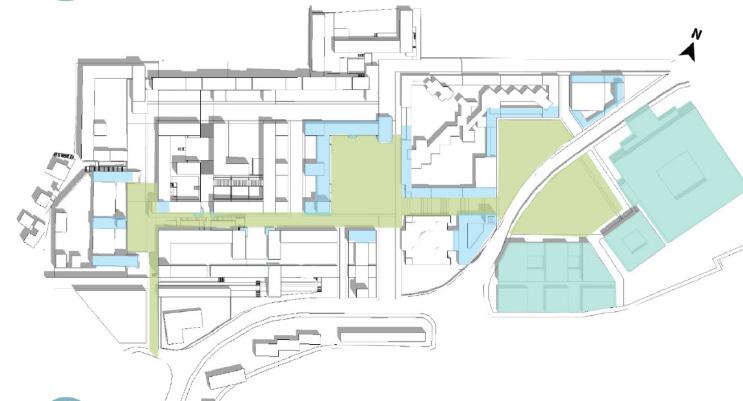

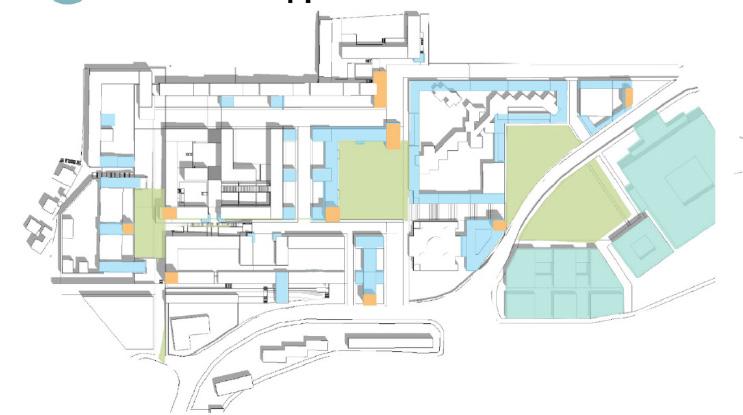

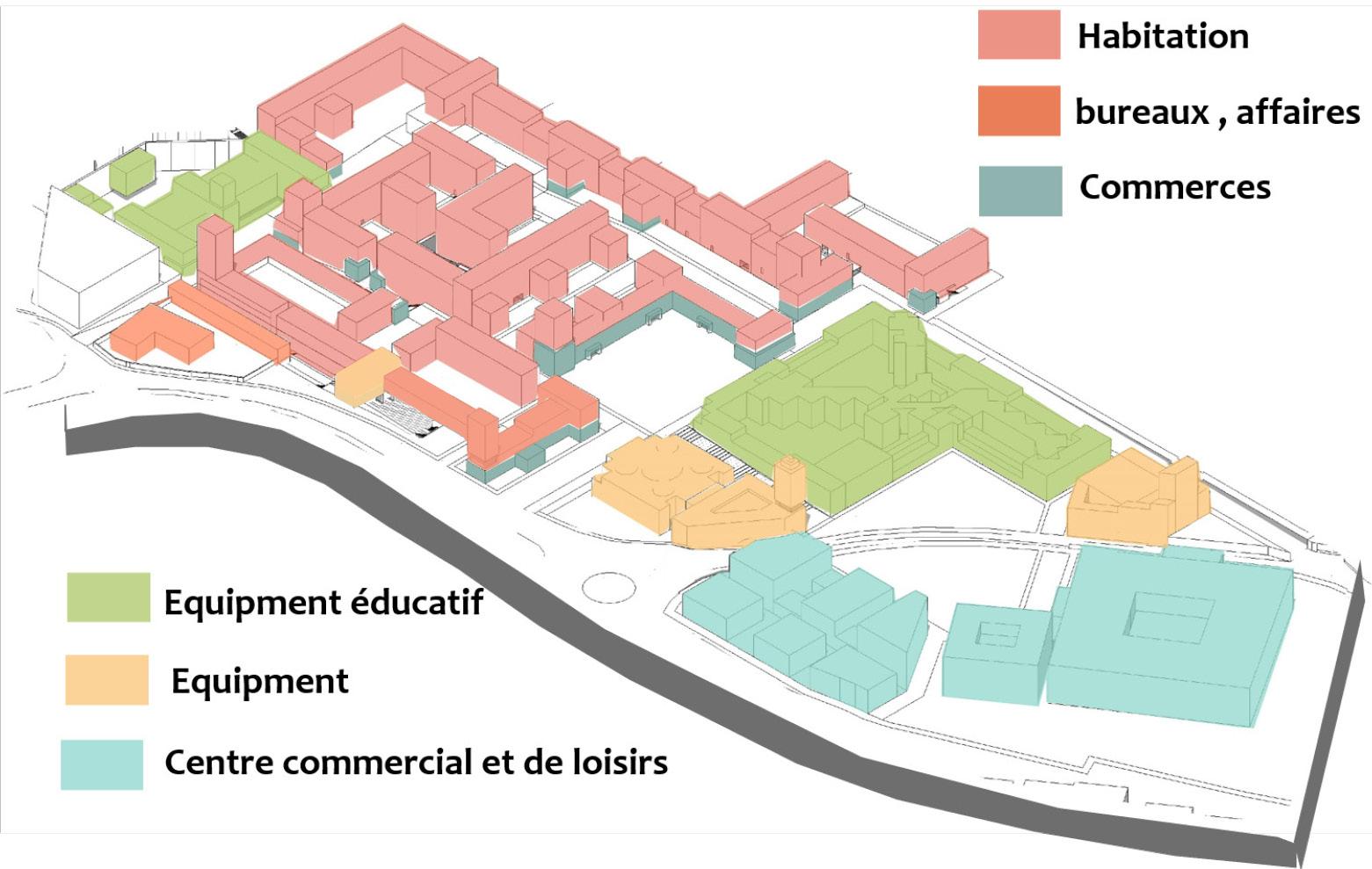

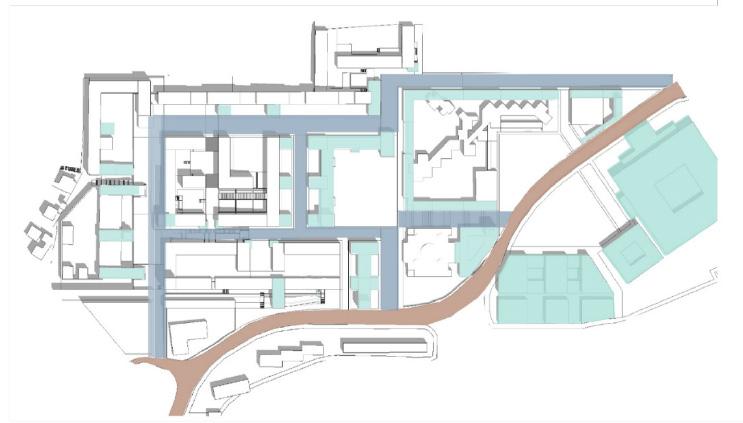

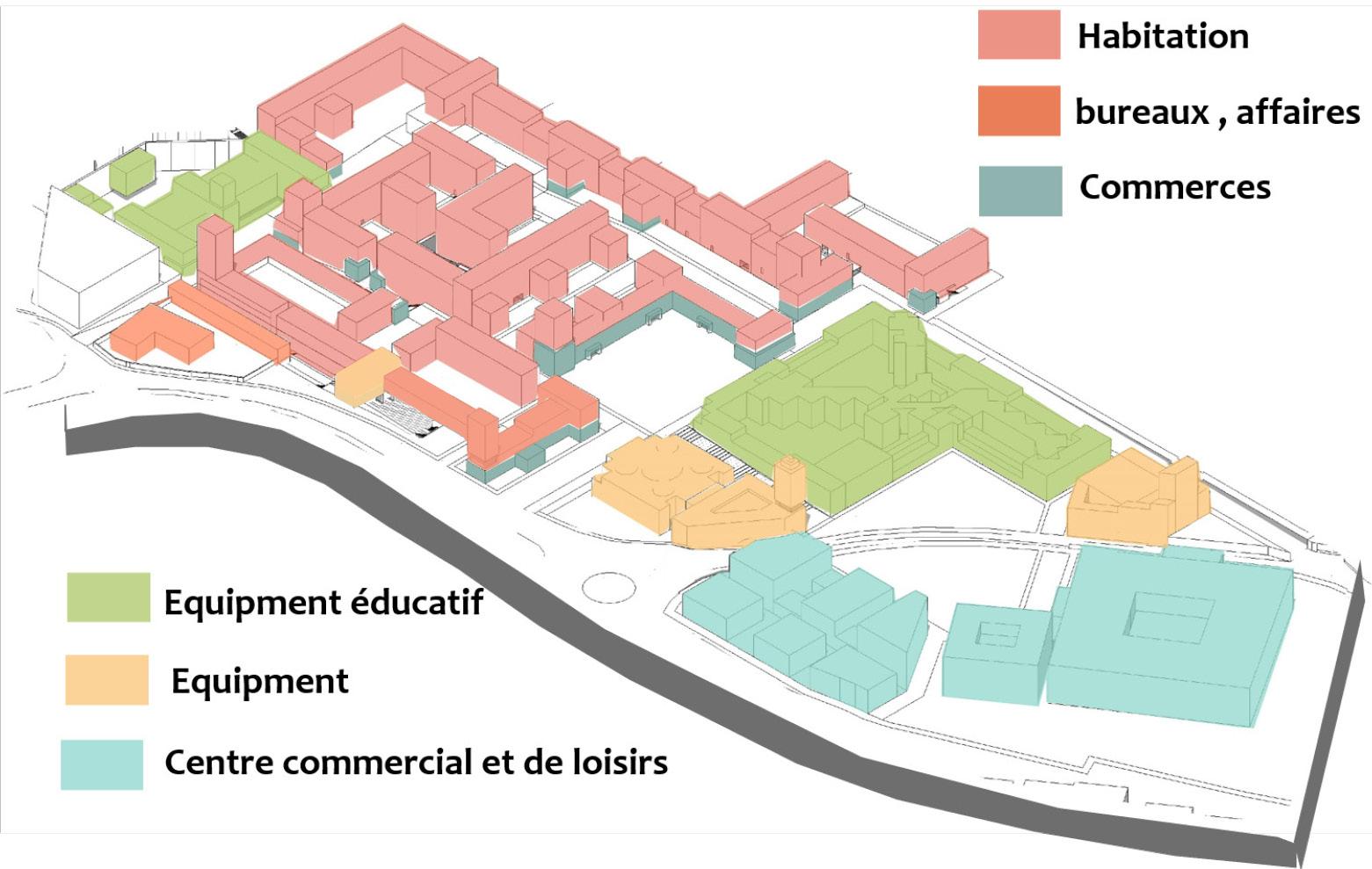

Programmation

La programmation du quartier consiste à :

• Rajouter des annexes au pôle éducatifs (l’ensemble des trois primaires), mais aussi au lycée, à la mosquée et à la salle de sport.

• Déplacer le marche vers le pôle qui relie entre l’ensemble des quartiers du plateau les annassers avec la création d’un centre commercial et de loisirs, en libérant la place du quartier diar el afia .

• Créer un équipement d’échange qui restructure la parois du boulevard Maache Malek.

• Rajouter de l’habitat.

Équipement d’échange

21 22

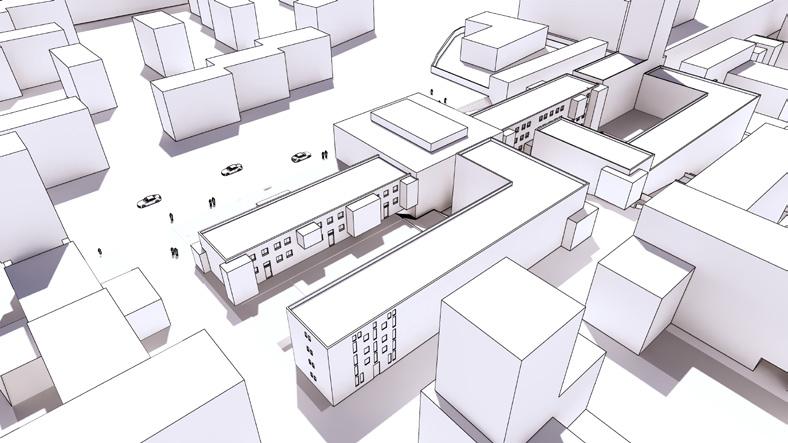

Fig : schéma de illustrant la démarche du projet urbain

Centre D’échange

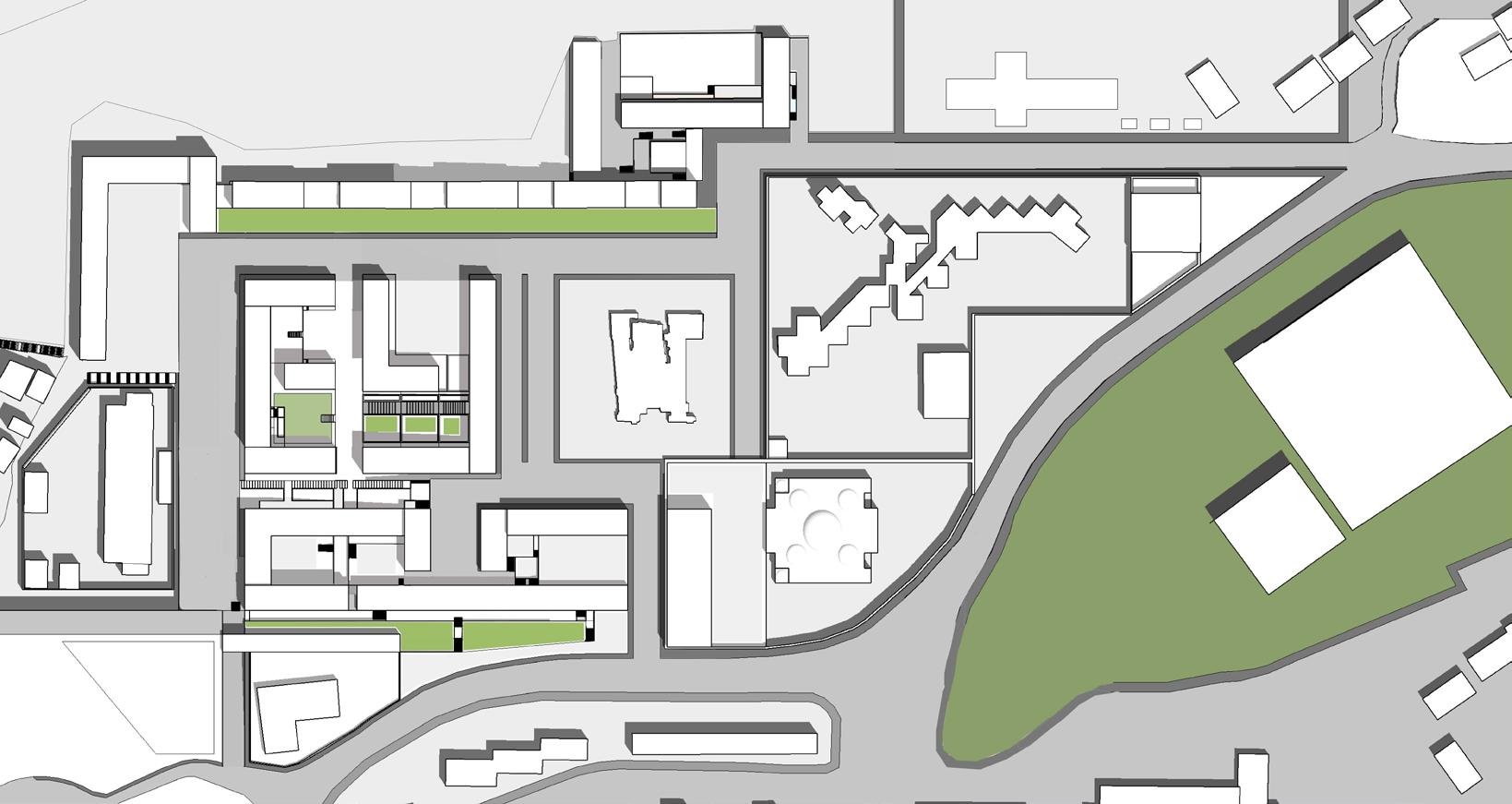

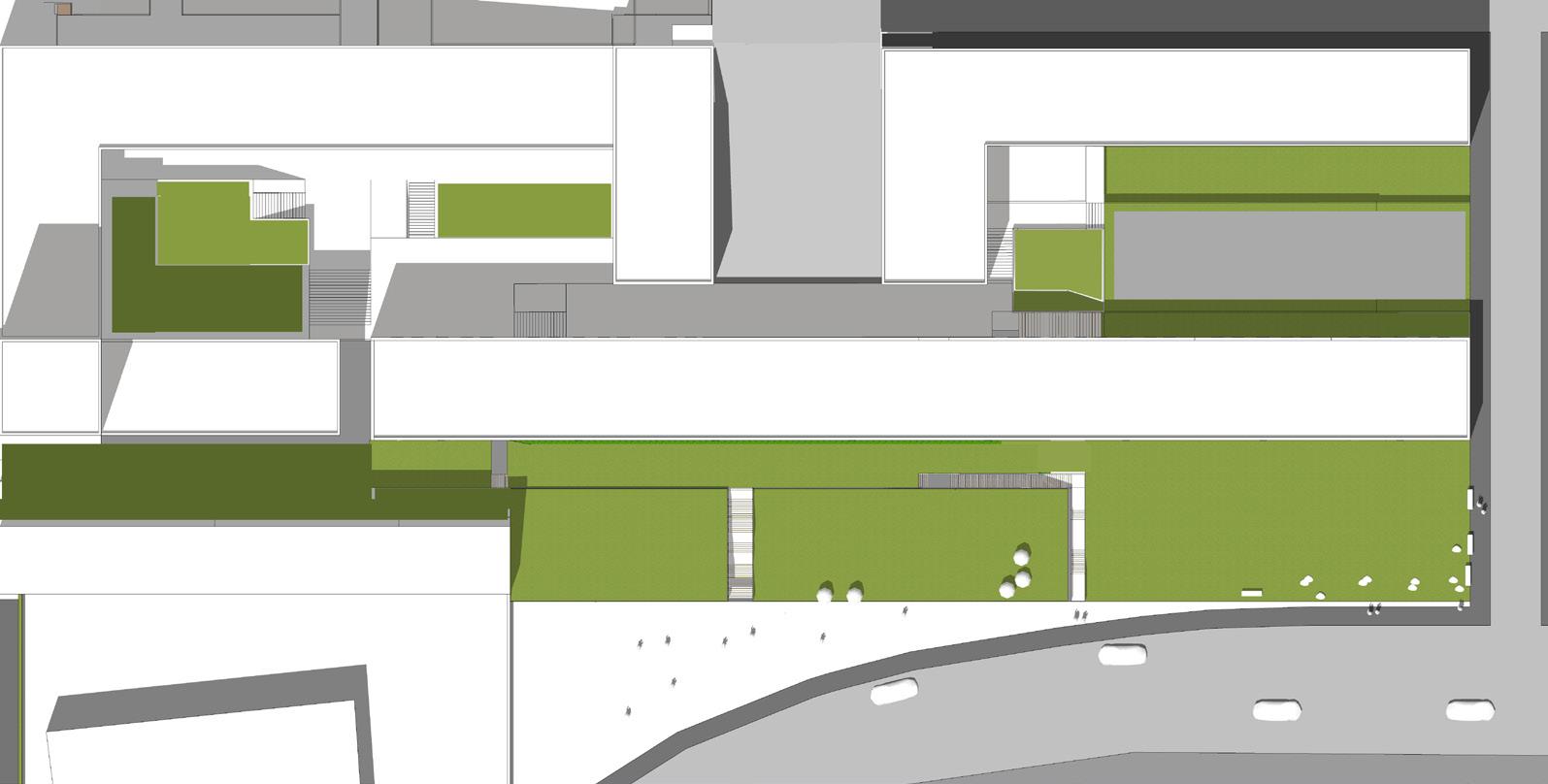

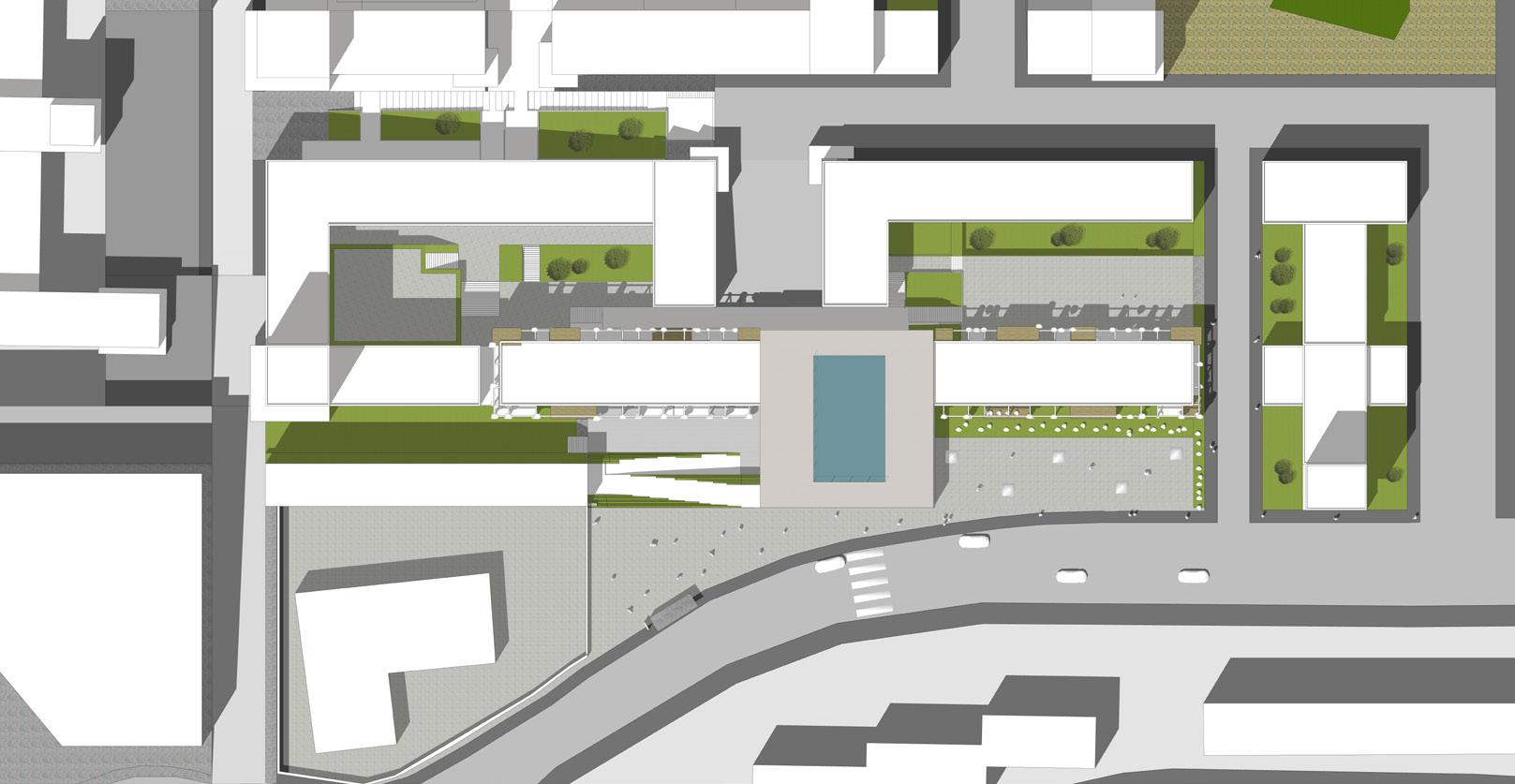

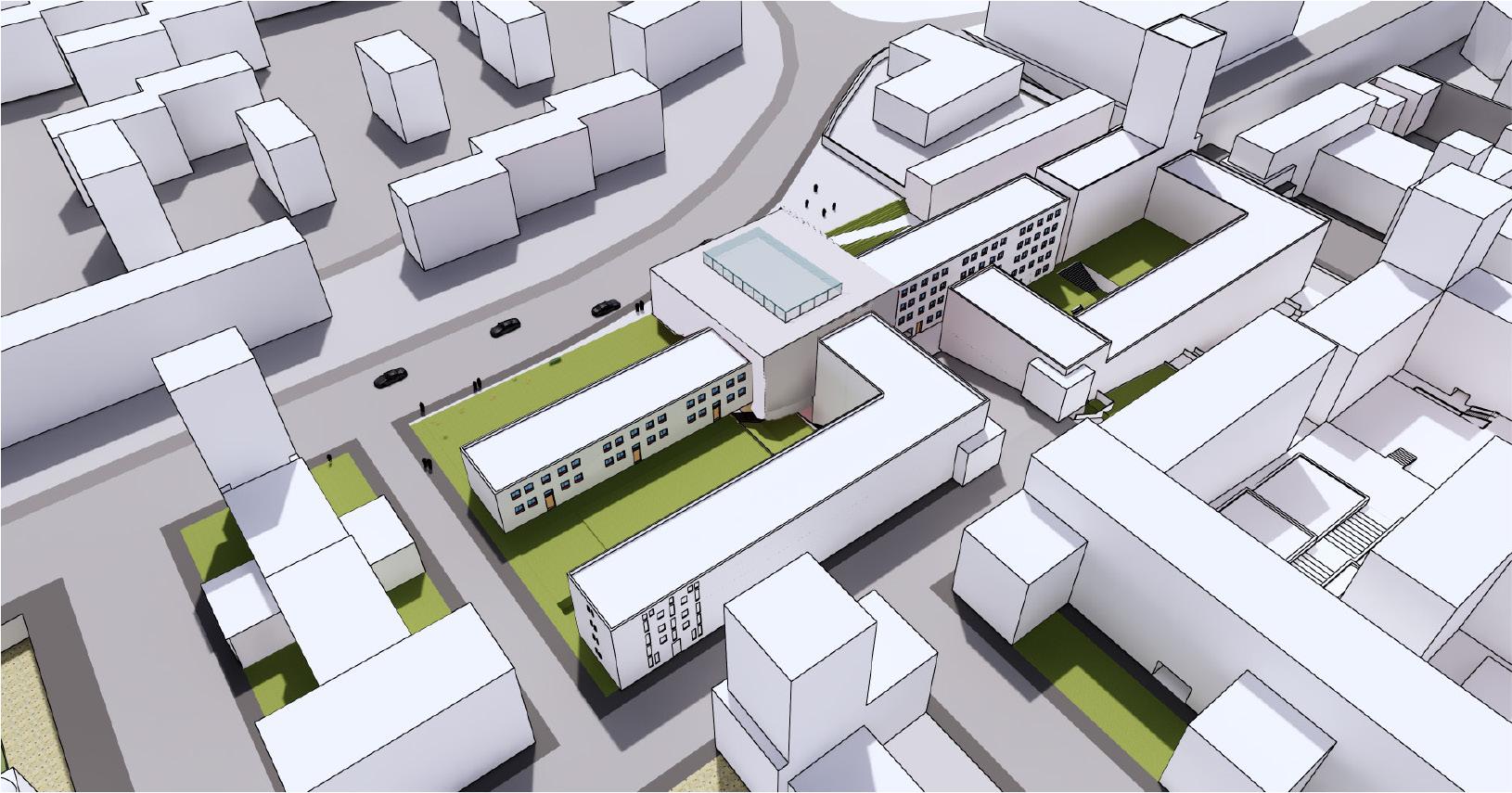

Fig : plan de la citè Diar el afia après l’intervention

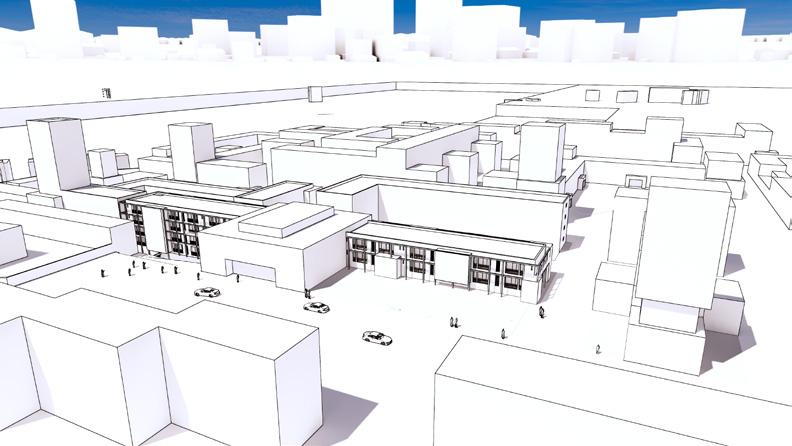

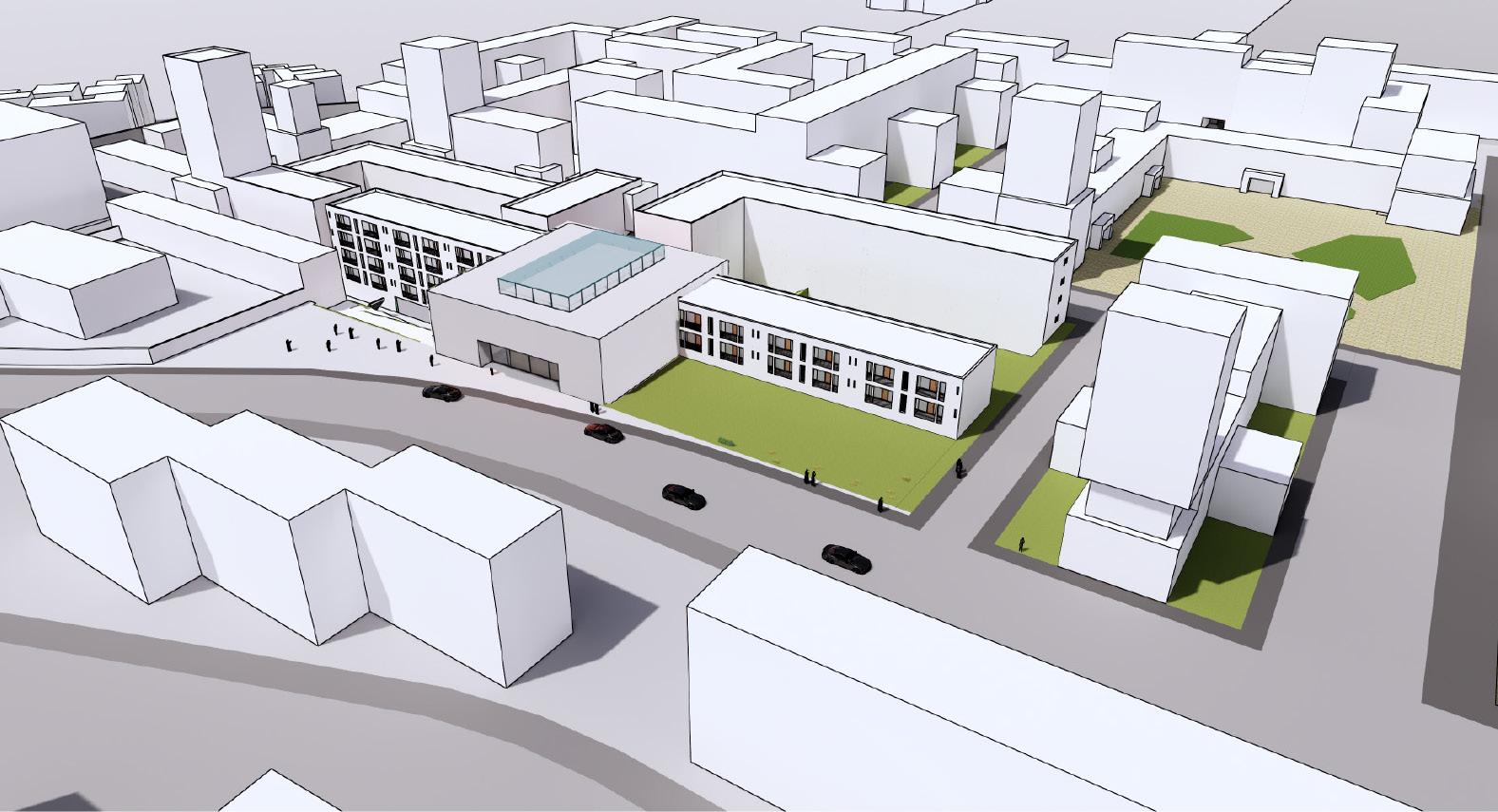

Fig : vue globale de la cité après l’intervention

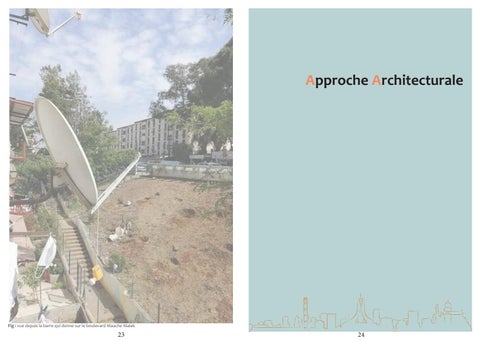

A pproche A rchitecturale

23 24

Fig : vue depuis la barre qui donne sur le boulevard Maache Malek

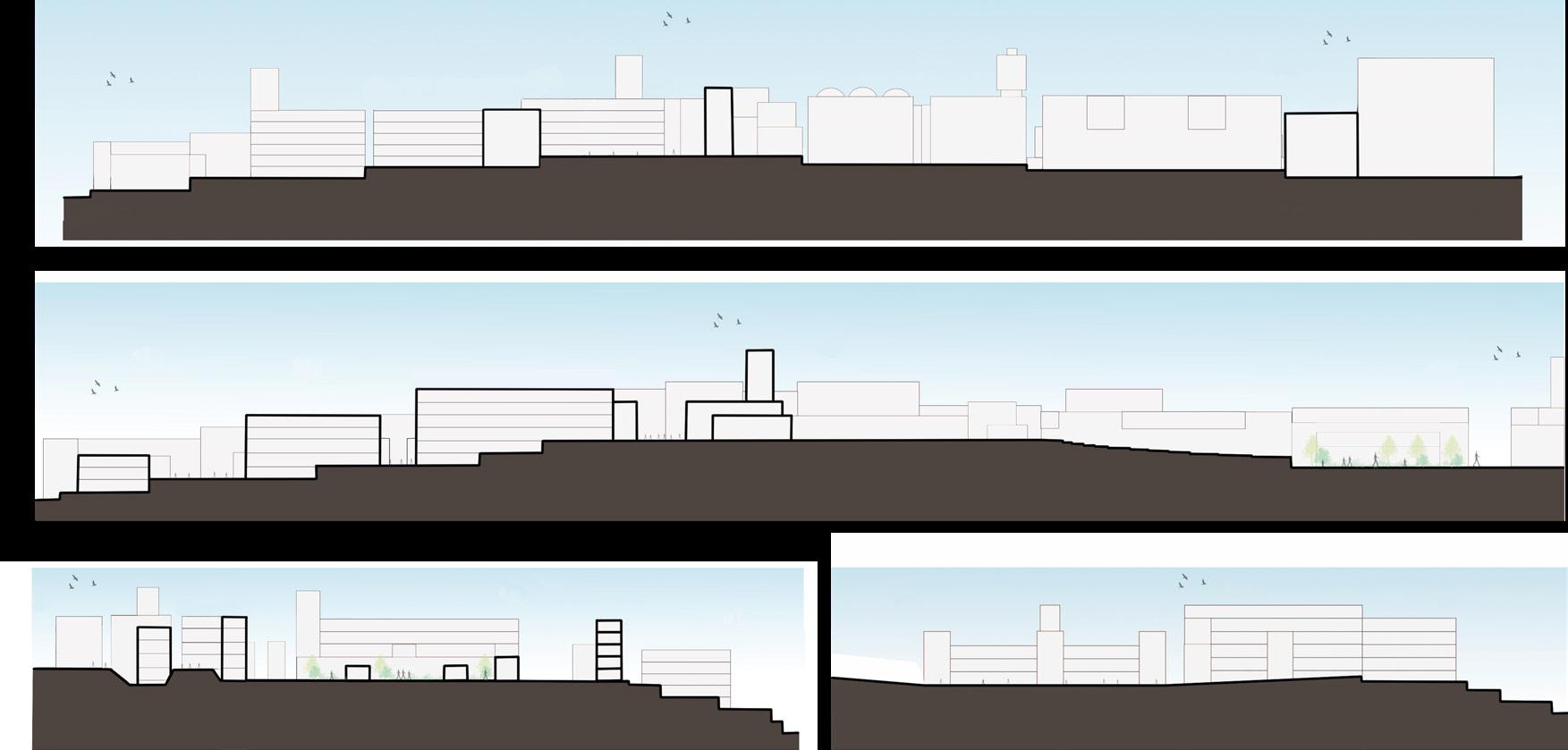

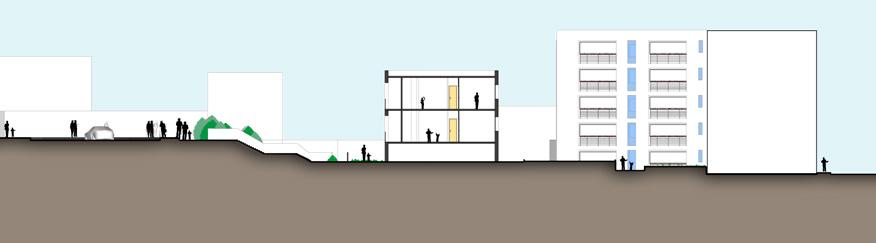

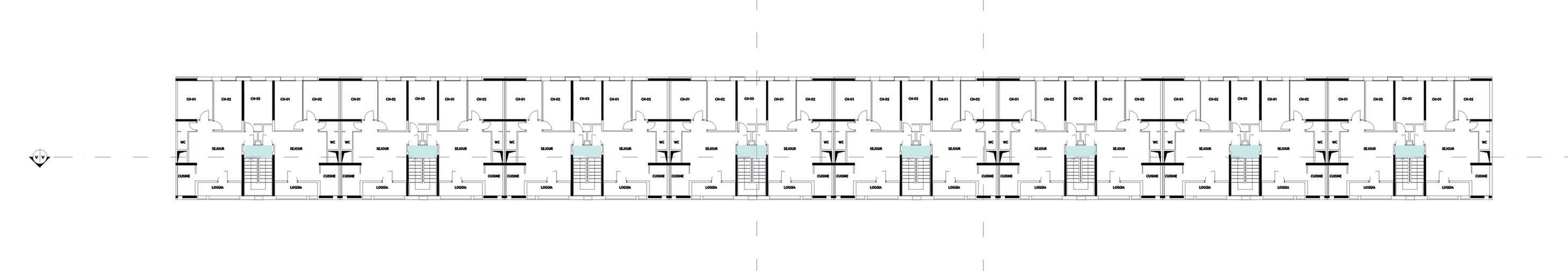

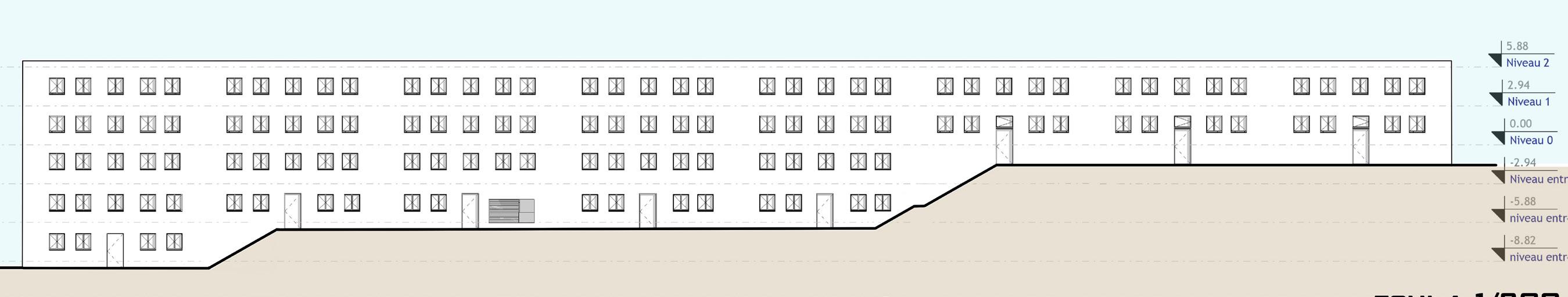

Présentation du Bâtiment

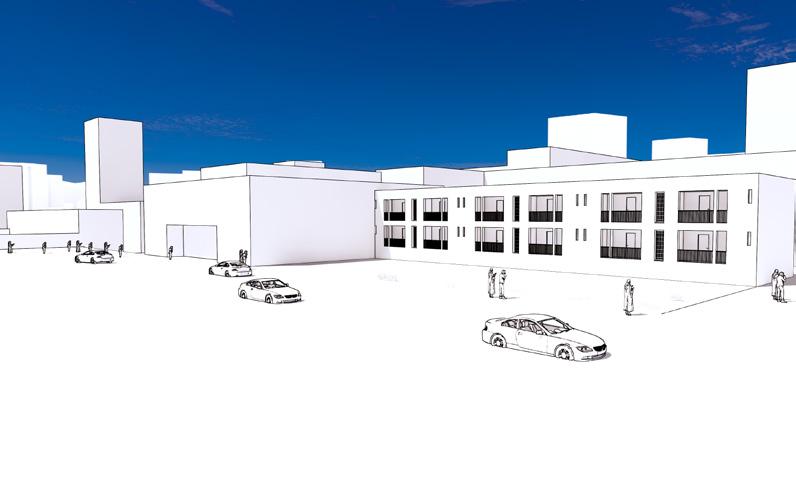

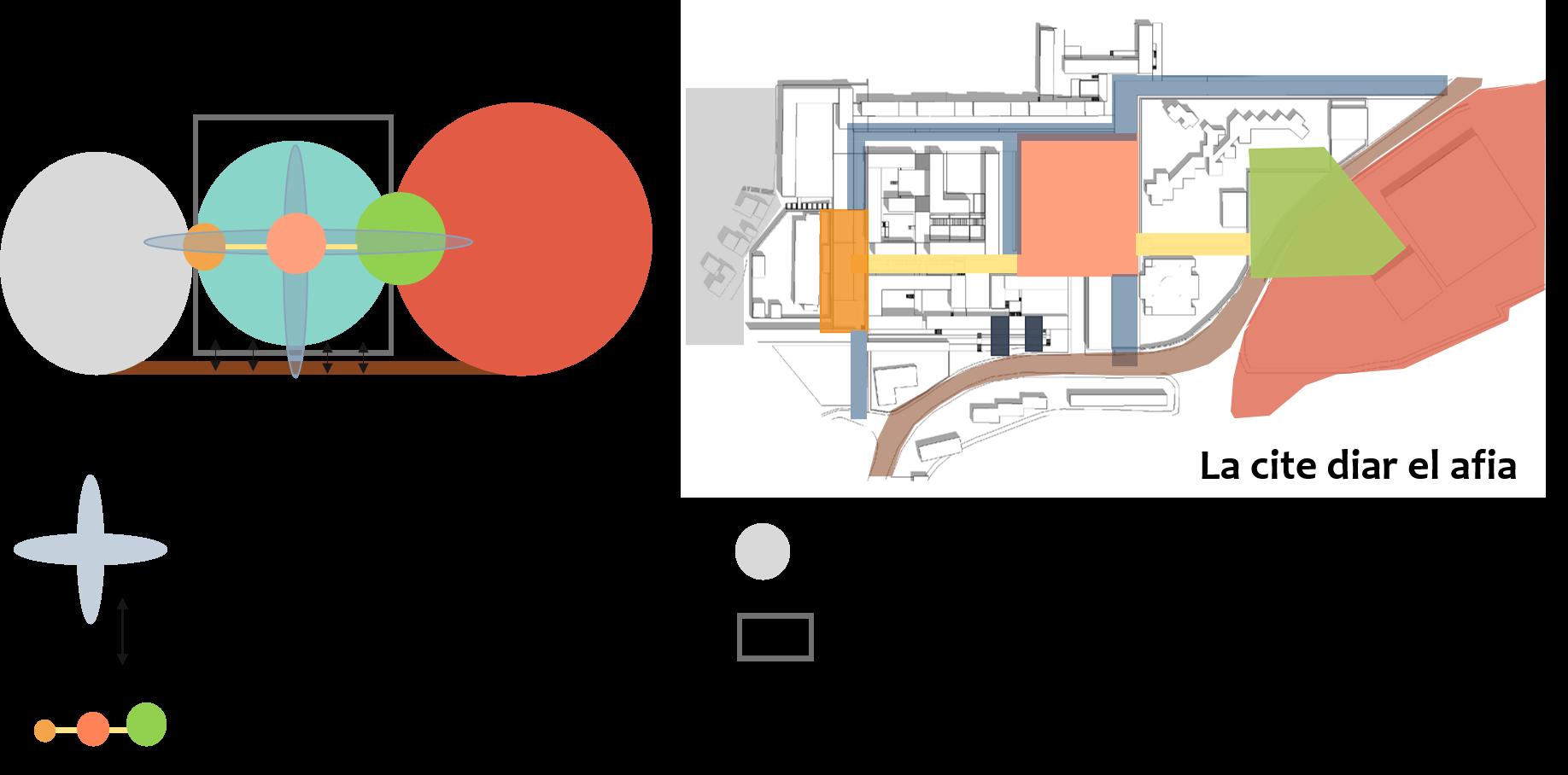

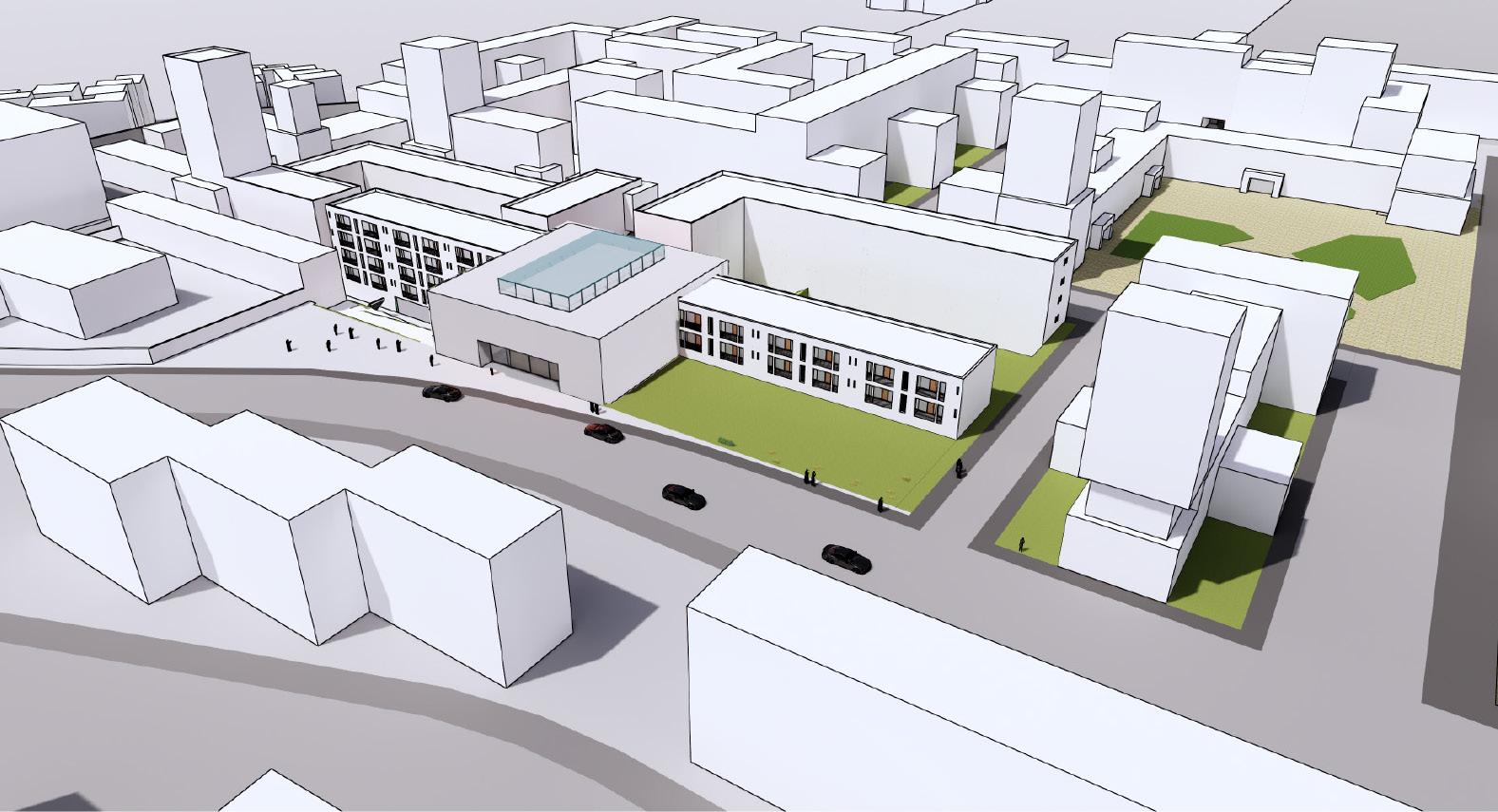

Mon étude va porté sur la barre qui se trouve à l’entrée de la cité, cette dernière constitue dans mon projet urbain, la zone de connexion et de liaison entre le boulevard principale Maache Malek qui relie l’ensemble des quartiers du plateau les annassers et la cite diar el afia.

La barre s’inscrit dans la restructuration et la redynamisation des parois du boulevard Maache Malek. Elle va accueillir les deux entités à savoir l’équipement qui est déjà programmé depuis la phase urbaine, mais aussi l’habitat.

: situation de la barre dans le projet urbain

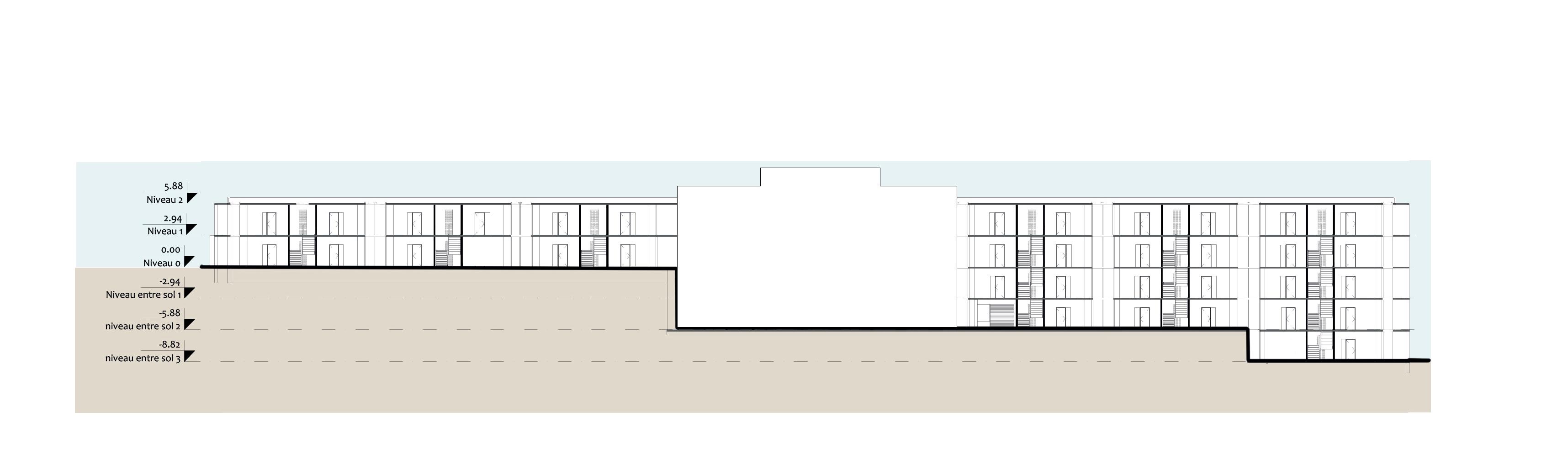

La barre est composée d’un ensemble de bâtiments jumelés, avec des hauteurs qui varient de R+1 jusqu’à R+4.

Elle fait 10 mètre de largeur sur 107 mètre de longueur.

Approche sensible

1. Lecture sensible du bâtiment de l’extérieur

• skyline interrompu

Vue à partir du boulevard Maache Malek, la cité est surélevée par le vide compris entre les bâtiments avoisinants, constituants une rupture dans le skyline urbaine.

• Domination visuelle du boulevard Maache Malek

Vue à partir du boulevard Maache Malek, la domination visuelle oriente les regards vers le point de fuite de la rue et ne laisse pas d’attention à la cité.

• Du boulevard Maache Malek vers la cite diar el afia

L’existence d’un espace intermédiaire qui assure une séparation entre ces derniers, il ne dispose d’aucun aménagement adéquat.

25 26

Fig

Fig : vue sur de la barre dans le projet urbain

Fig : topographie

Fig : schéma illustrant de la barre depuis l’extérieur Fig : vue sur de la barre depuis l’extérieur

Fig : schéma de la cité depuis le boulevard Maache Malek

Fig : schéma illustrant l’espace intermédiaire entre la cité et le boulevard

Fig : vue sur l’espace intermédiaire entre la cité et le boulevard

• Réappropriation de l’espace extérieur

La création des jardins privés par les habitants au niveau des RDC d’une maniéré anarchique, ces derniers ont créé un certain chaos.

• Des rajouts et des suppressions des éléments de la façade (fenêtre, porte...)

Un ensembles de modification au niveau de la façade sud, la façade qui donne sur le boulevard Maache Malek.

Ces modification se résument généralement dans le rajout ou la suppression des fenêtres, ainsi des porte au niveau des RDC.

• Monotonie de barre

La barre se caractérise par la monotonie des façades surtout la façade intérieur, ainsi avec un rythme répétitif des ouverture.

2. Lecture sensible du bâtiment de l’intérieur

À partir des relevés qui ont été faites sur site et les visites des différentes appartements.

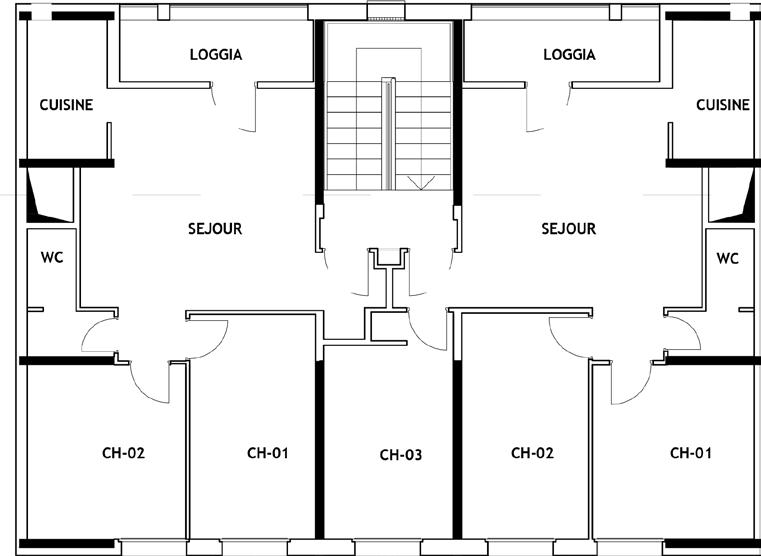

J’ai constaté déjà avant de rentrer au bâtiment, une absence de marquage des entrées. Une fois que je suis à l’intérieur, les halls sont très étroits et sombres, se qui crée une sensation d’étouffement. Les appartements au Rdc sont de type f3, ainsi qu’au étages supérieur de type f3 et f4.

à l’intérieur des appartements, le séjour joue le rôle d’un espace de distribution, la cuisine est très étroite est loin de la porte d’entrée, les loggias ont été supprimées et ajoutées comme extension au séjour ou bien à la cuisine, l’absence d’une SDB.

27 28

Fig : schéma illustrant les extensions au niveau des RDC

Fig : schéma illustrant la façade intérieur de la barre

Fig : plan type de l’étage

Fig : plan type de Rdc

Fig : vue sur la façade intérieur de la barre

Fig : vue sur les parties communes Fig : vues depuis l’intérieur des appartements cuisine

séjour

Chambre Modification des loggias

Fig : schéma illustrant les différentes modifications sur les façades

Fig : vue sur les différentes modifications sur les façades

Fig : vue sur les extensions au niveau des RDC

Fig : vue sur la façade intérieur de la barre

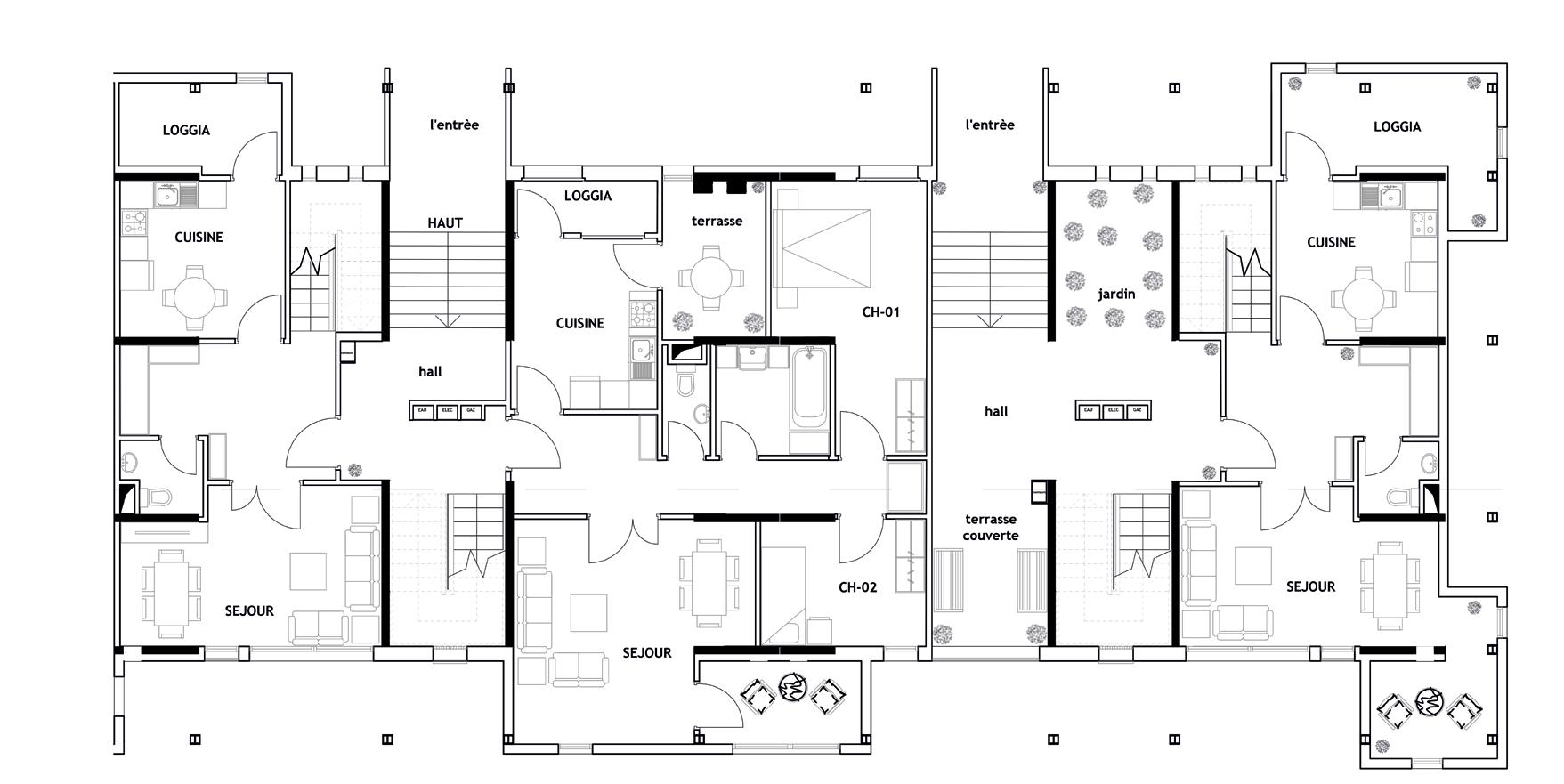

Comme c’est déjà expliqué au préalable l’immeuble va accueillir les deux entités à savoir l’équipement qui est déjà programmer depuis la phase urbaine, mais aussi l’habitat c’est deux dernières sont positionnés au sein du bâti d’une maniéré a répondre sur des différentes critères .

Équipement

1. L’équipement

Il se positionne face à la ville exactement en continuité avec le boulevard Maache Malek, sa position est justifier dans le projet urbain.

C’est un centre de loisirs et d’échange qui va être un espaces au sein duquel les habitants d’une communauté adultes et enfants, passent du temps ensemble pour s’amuser, se détendre, passer leurs temps libres à réaliser des activités lucratives ou non et à faire preuve de leurs talents et parfois, de leur savoir-faire.

Un centre ou , les activités se focalisent sur la détente ou les jeux de société, ou encore les activités créatives prédominent qui favorisent l’échangé. Ceux qui permettront aux adhérents et visiteurs de passer des moments de détente agréables.

2. L’habitat

il se positionne en retrait, en arrière plans, séparer du boulevard par des espaces intermédiaires pour ne pas avoir une relation direct avec la rue mécanique.

Ce concept habitat est associé d’abord au «lieu où l’on s’est établi, où l’on vit, où l’on est habituellement», c’est un lieu d’habitudes. Il est souvent utilisé pour désigner le logement, l’habitation, l’appartement, la maison, le logis, le chez soi. Alors que sa signification est plus large, comme l’affirme Allen. B : « L’habitat, c’est le logement et au-delà... ».

L’habitat englobe à la fois l’appartement, les espaces intermédiaires (la cage d’escalier, l’ascenseur, le hall d’entrée, le parking, la cave...), les espaces extérieurs et les équipements ainsi que tous les itinéraires de la vie quotidienne.

Dans son sens le plus large, il représente le milieu de vie des hommes, l’ensemble des espaces physiques (le logement et ses prolongements) en tant que support des activités humaines et des relations sociales.

Pour le logement, il se défini du point de vue de son utilisation. C’est un local utilisé pour l’habitation. Il est séparé, c’est- à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n’est par les parties communes de l’immeuble.

L’articulation entre logement et habitat, est quasi systématique. Penser l’habitat, c’est déborder les limites du logement lui- même quel que soit sa taille et son type (collectif, individuel ou intermédiaire), pour intégrer le cadre de vie.

« C’est penser aux jeux des jeunes enfants, offrir des recoins aux adolescents, loger en sûreté les cyclomoteurs et les voitures d’enfants, faciliter tous les gèstes de la vie quotidienne...... placer les parkings au plus près des logements mais pas sous les fenêtres...penser aussi aux handicapés, aux vieillards, aux blessés, à faciliter l’entretien des parties communes et des espaces libres. » définition de l’INSEE( Institut national de la Statistique des Études Économiques).

L’objet de l’architecture est de concevoir le cadre de la vie quotidienne, c’est-à-dire l’habitat. Le défi à relever dans la conception d’un projet d’habitat est de prendre en considération les besoins et les données sociaux culturels des futurs habitants.

29 30

Programmation

Habitat

Fig : vue globale sur la barre

Fig : l’habitat

La pandémie COVID, comme une alerte après une longue durée de sommeil , nous a mené à prendre conscience que l’habitat qui nous est très familier est devenu un lieu contrait entre 4 parois avec quelques espaces normalises, ou les grandes questionnements de tranquillité et de santé morale sont devenus étranges.

Cette situation de confinement, distanciation sociale et de détachement du monde extérieur. Nous a pousse ainsi à redéfinir notre habitat en fonction du rapport avec l’extérieur. Afin de revoir cette notion de liberté, et de sociabilité.

2. Diversification des types et des modes d’habiter

Les logements des grands ensembles sociaux ( années 1950-1960) ont principalement été conçu selon un modèle d’habitat unique, celui de la cellule familiale. Or, ce modèle ne répond plus aux besoins sociétaux.

En effet, au fil du temps, l’évolution des rapports sociaux a bouleversé les pratiques domestiques conventionnelles et remis en question l’aspect normatif de la structure traditionnelle (yvonne bernard 1992) .

La modification et l’apparition de nouveaux types de ménages (célibataire, monoparental ou recomposes, couple sans enfant, personnes âgée, etc ... ) a généré de nouvelles manières d’habiter: cohabitation, colocation, habitat intergénérationnel ....ETC.

L’habitat alternatif se veut ainsi flexible et prennent en considération l’ensemble des besoins des habitants: accessibilité, logement meublé .....ETC.

Le logement du grand ensemble doit s’adapter à ces nouveaux besoins pour muter , répondre aux souhaits de la population résidente et attirer de nouveaux ménages, pour cela, les capacités dévolution de l’existant mais également la demande doivent être évaluées et prises en considération lors de la réhabilitation .

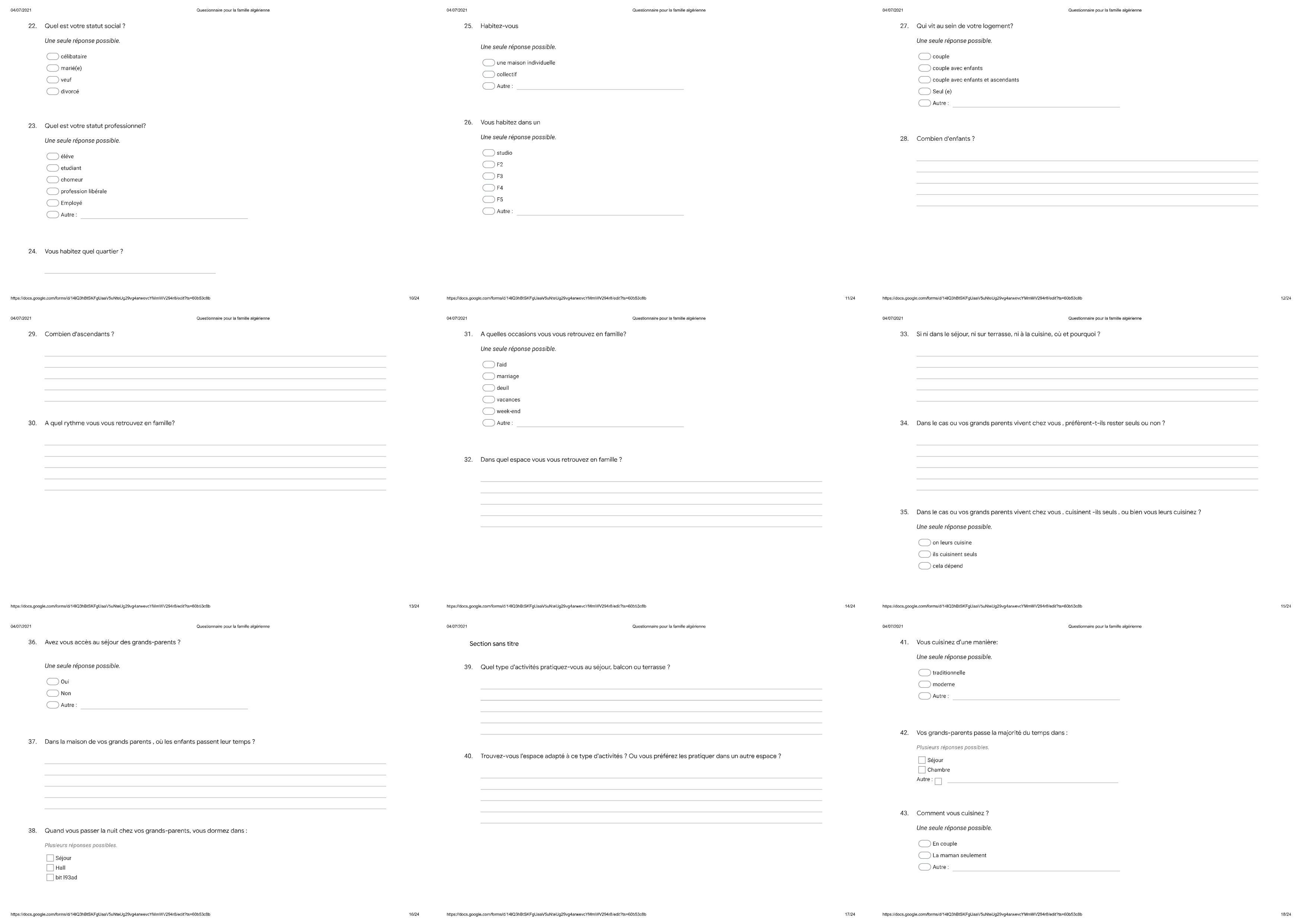

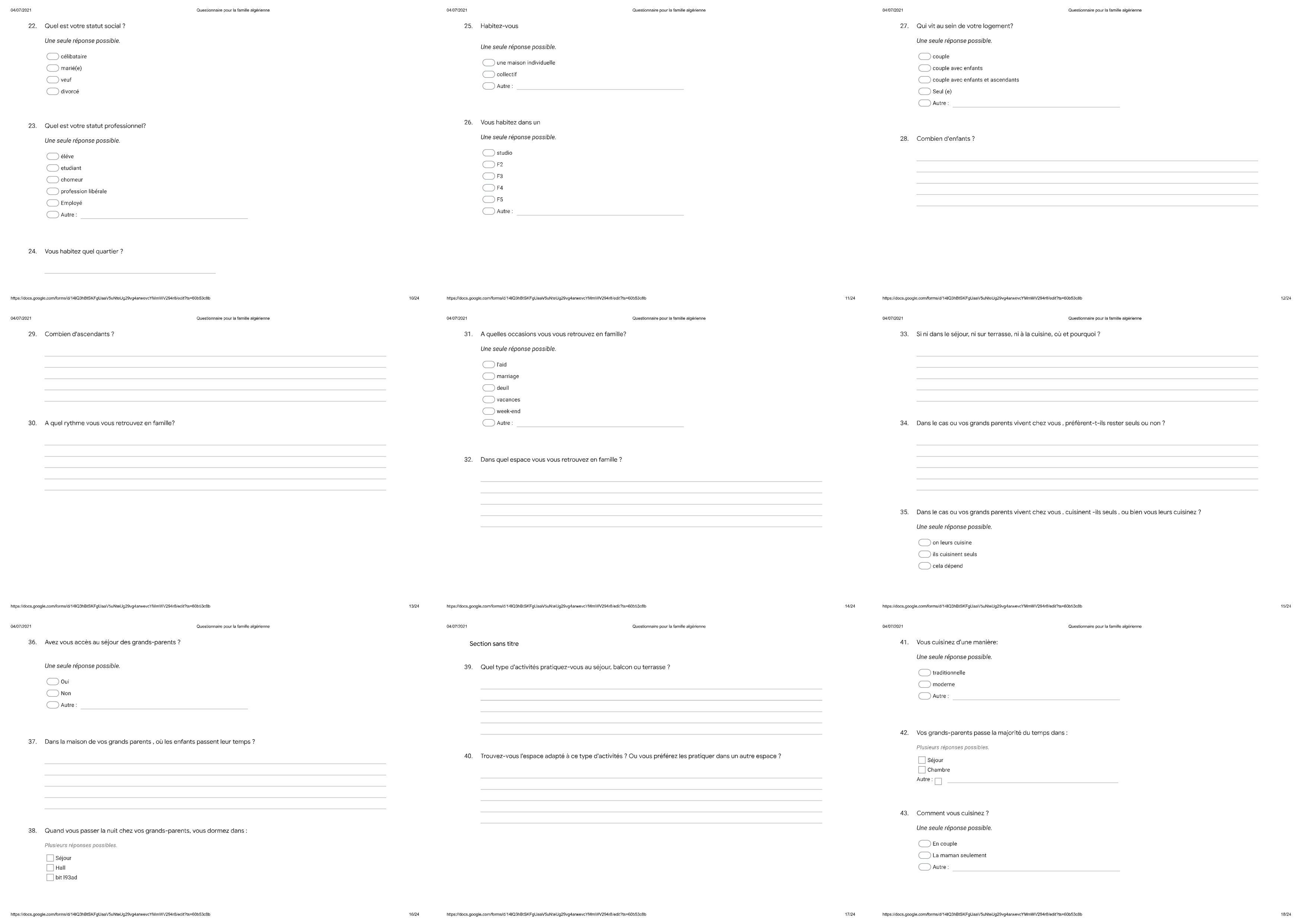

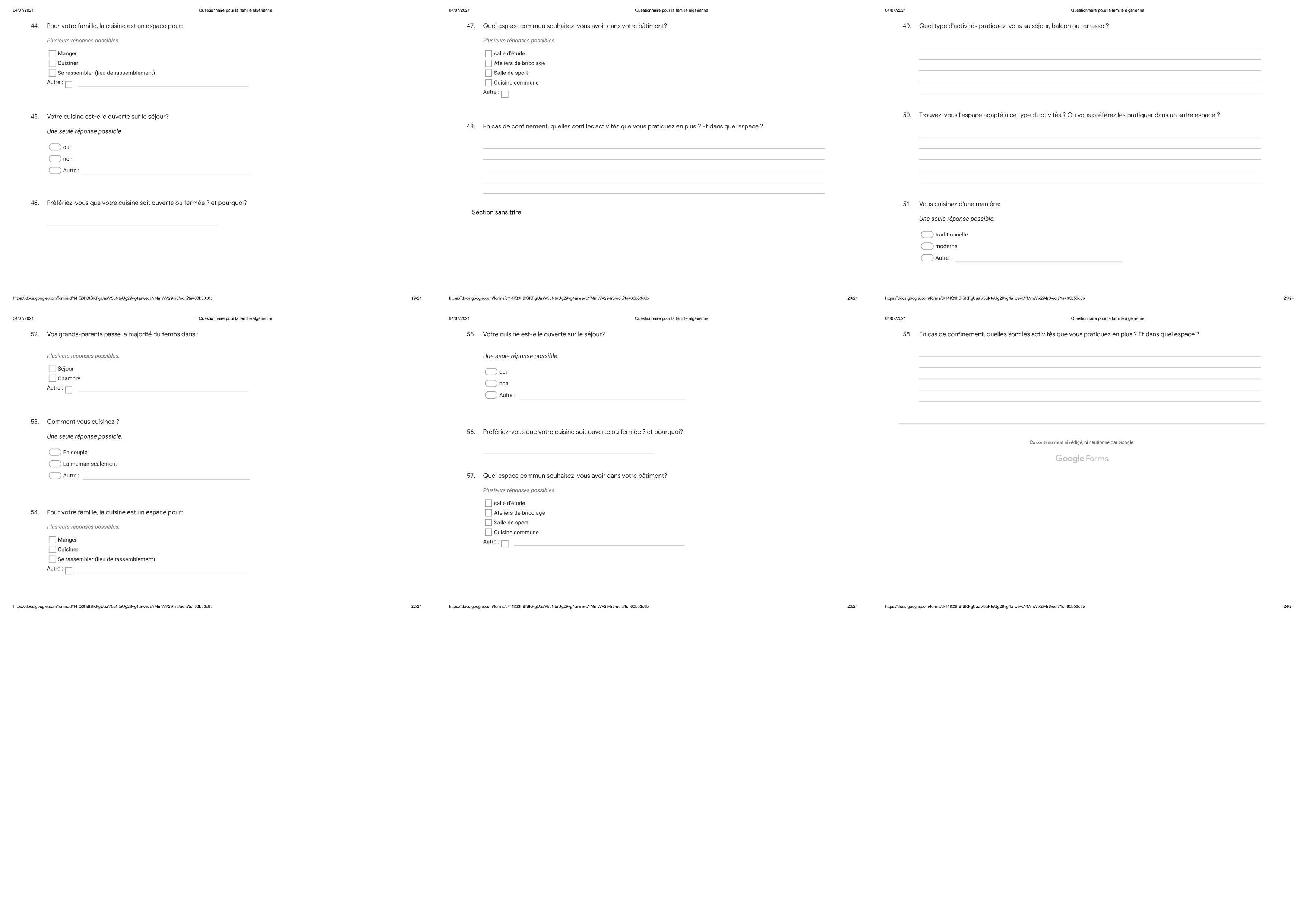

Dans l’objectif de répondre d’une maniéré plus pertinente et plus contexte réel à la demande des habitants, une enquête sur site à été faite. dont l’objectif été de tirer les profils de ces habitants pour produire une architecture et des typologies d’appartement plus adaptables et convenables a ces structure familiales. Les profils tirés de cette enquête sont les suivants :

Célibataire Couple jeune sans enfant Couple vieux Couple avec enfants (de 1 à 2 enfants ) Couple avec enfants (de 2 à 4 enfants )

Couple avec enfant avec grands parents

Le choix et les décisions faites pour le réaménagement des cellules est ainsi appuyé sur l’enquêté qui a été faite sur site, mais aussi un autre questionnaire globale dédié à la famille algérienne d’une maniéré générale. Ces derniers permettant de faire tirer les principaux modes d’appropriation des espaces des habitants, leur habitudes quotidiennes au sein de leurs logements.

Pour ce qui est programmé pour l’habitat, c’est d’aller au de-la de la notion d’exister (dormir, manger), en assurant les espaces de partage, et de liberté aux habitants, en prenant en considération la pandémie COVID, qui a bouleversé les habitudes et le mode de vie des habitants .

En globalité c’est de programmer des typologies d’habitat adaptés aux différents profils tirés auparavant. la spécificité c’est d’ajouter des espaces:

• Un coin de télétravail ( la dimension COVID ).

• Des terrasse et des extensions vers extérieurs.

• Des espaces de jeux intégrés dans le bâtiment pour les enfants.

• Des espaces communs de partage par exemple: terrasse, espace de partage des repas....ETC.

31 32

Durabilité Cadre

Santé Lien avec l’extérieur

de vie

Démarche de Projet

Échelle urbaine

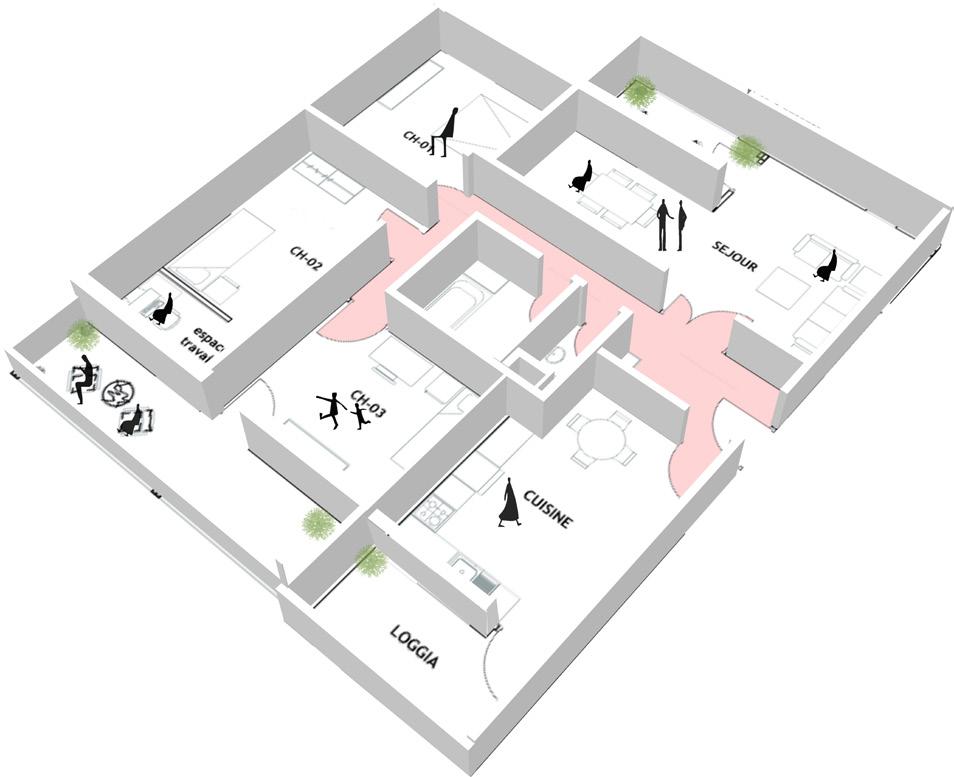

Comme c’est déjà expliqué précédemment que l’immeuble va accueillir les deux entités à savoir l’équipement qui est déjà programmer depuis la phase urbaine, mais aussi l’habitat.

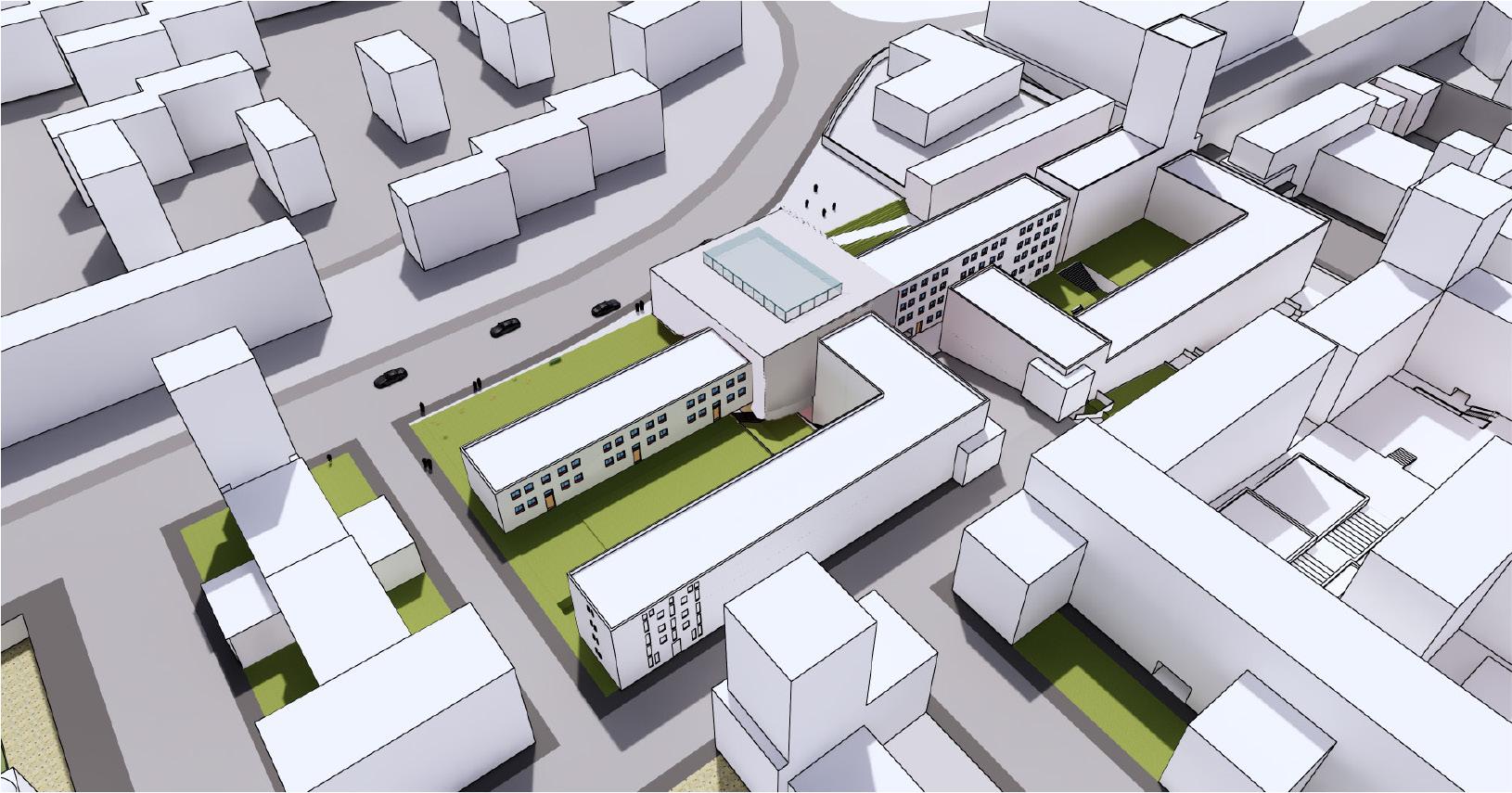

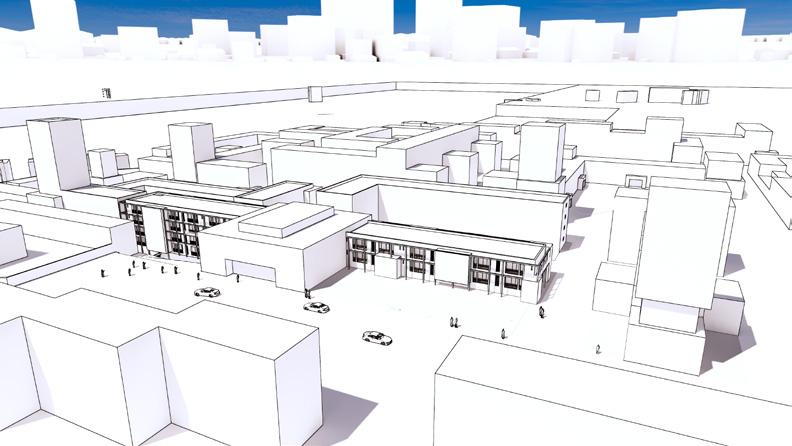

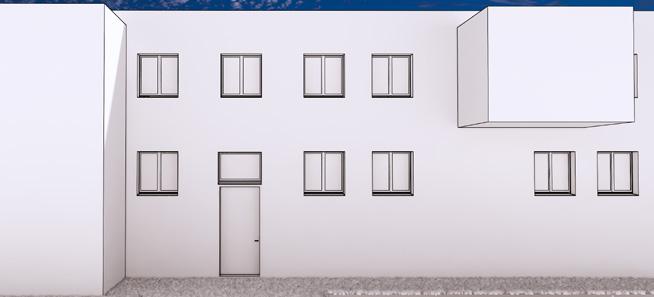

L’injection de l’équipement a servi de s’accrocher à la rue, restructurer et dynamiser la parois de l’espace public en l’alignant avec la rue, un élément d’appel depuis le boulevard Maache Malek, mais aussi il remet la barre à l’échelle en l’alignant avec le bâtiment avoisinant.

Il devise la barre en deux moments :

Un espace intermédiaire au même niveau de la rue, et un autre en suppression qui va assurer la transition vers la cite.

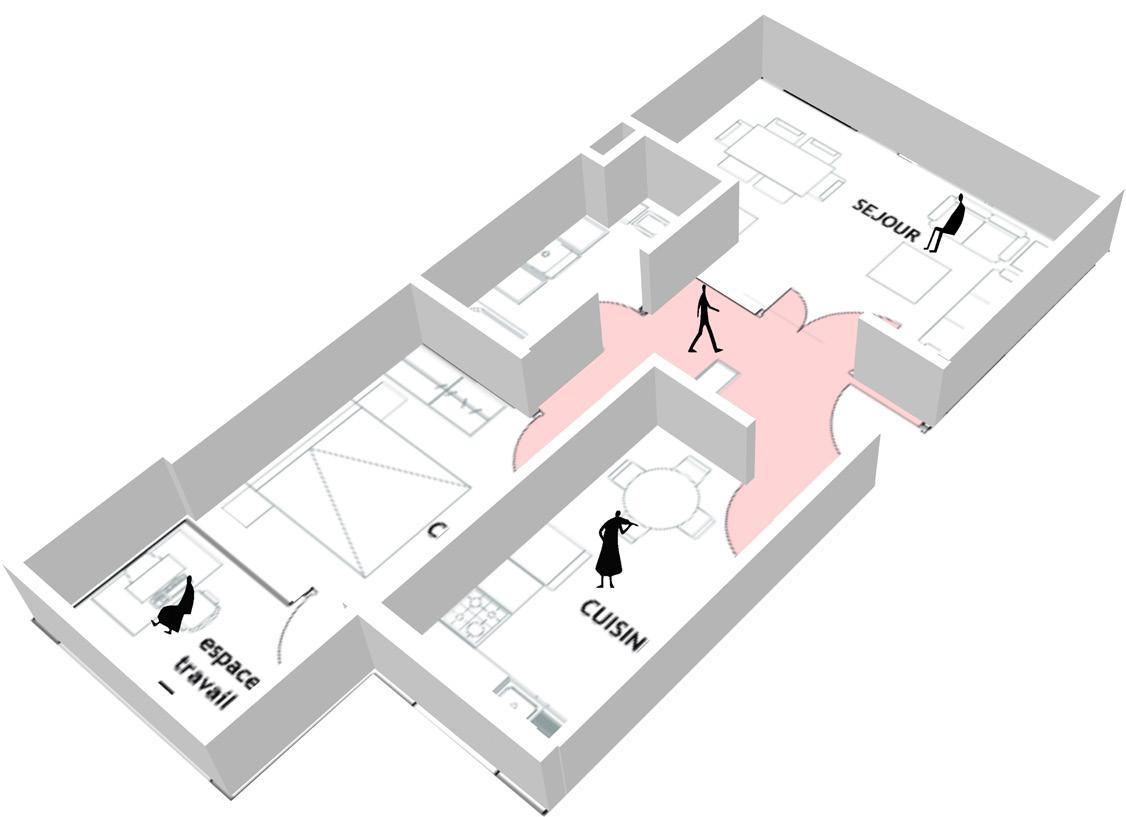

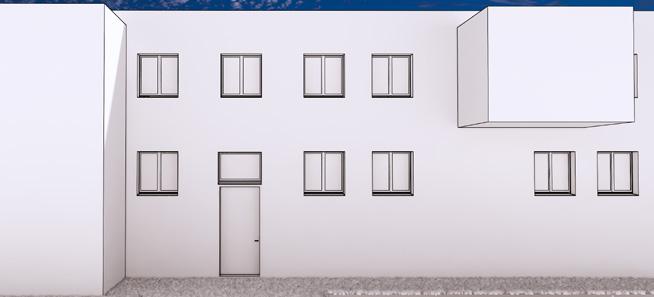

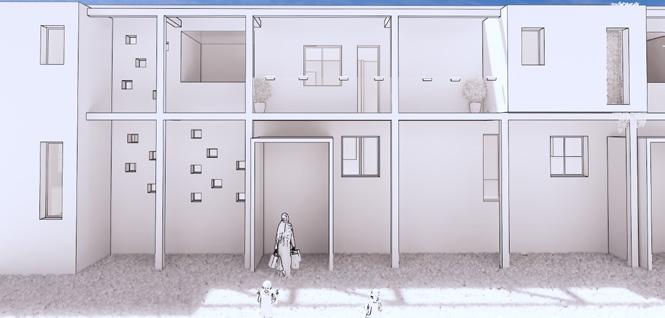

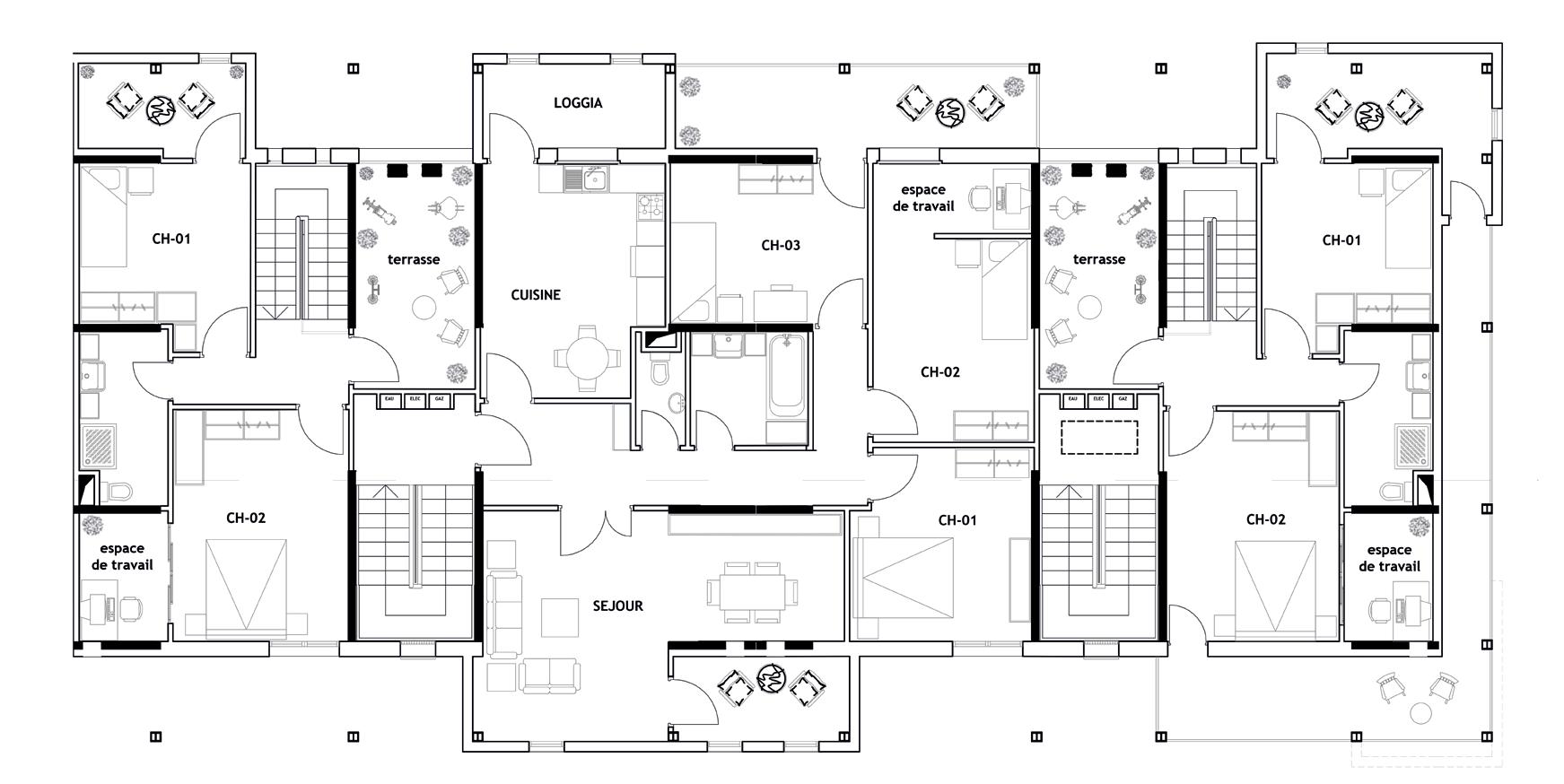

Échelle architecturale

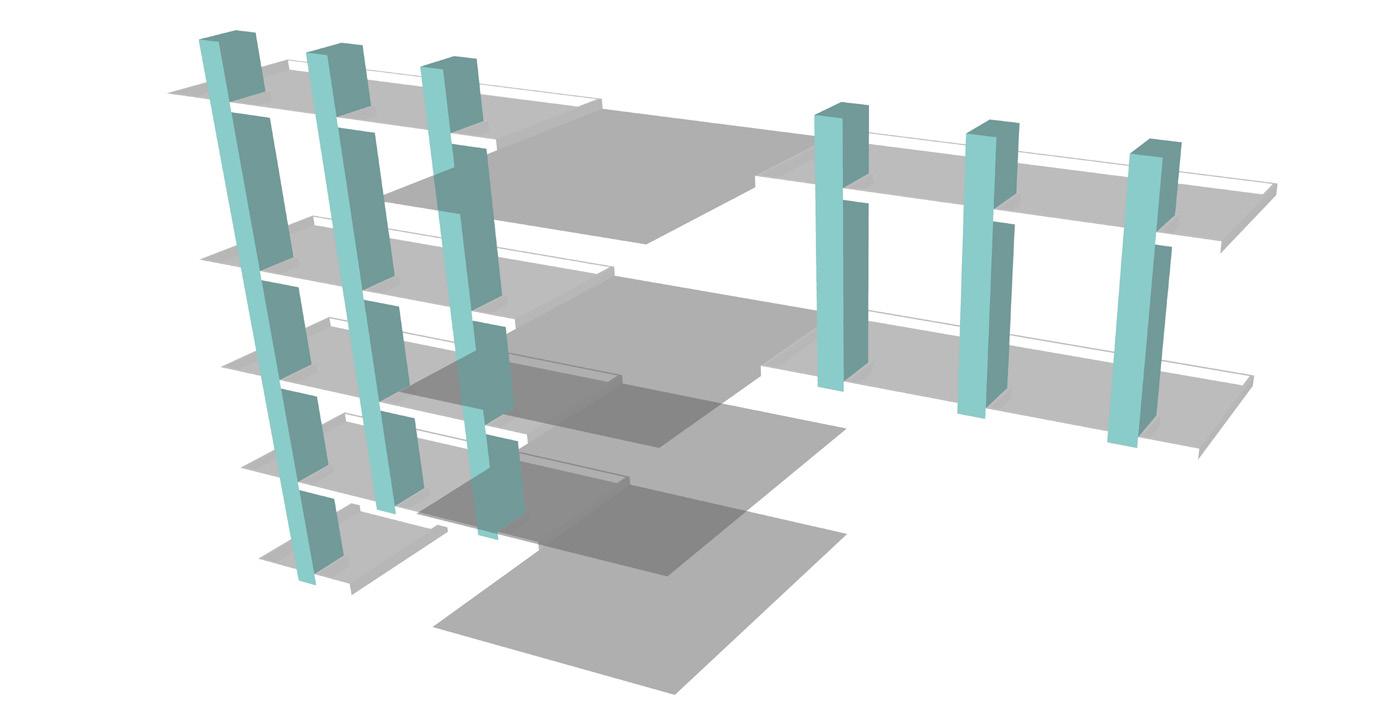

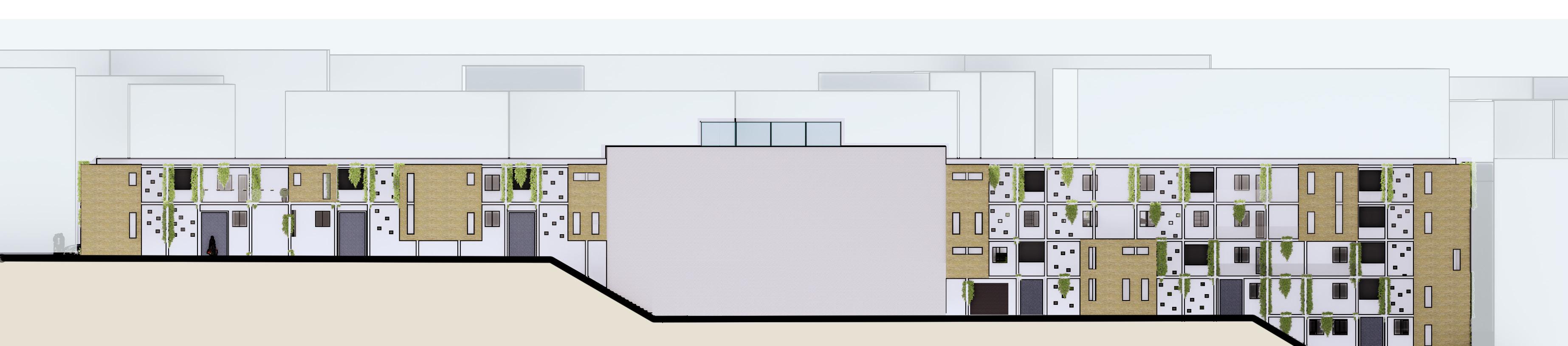

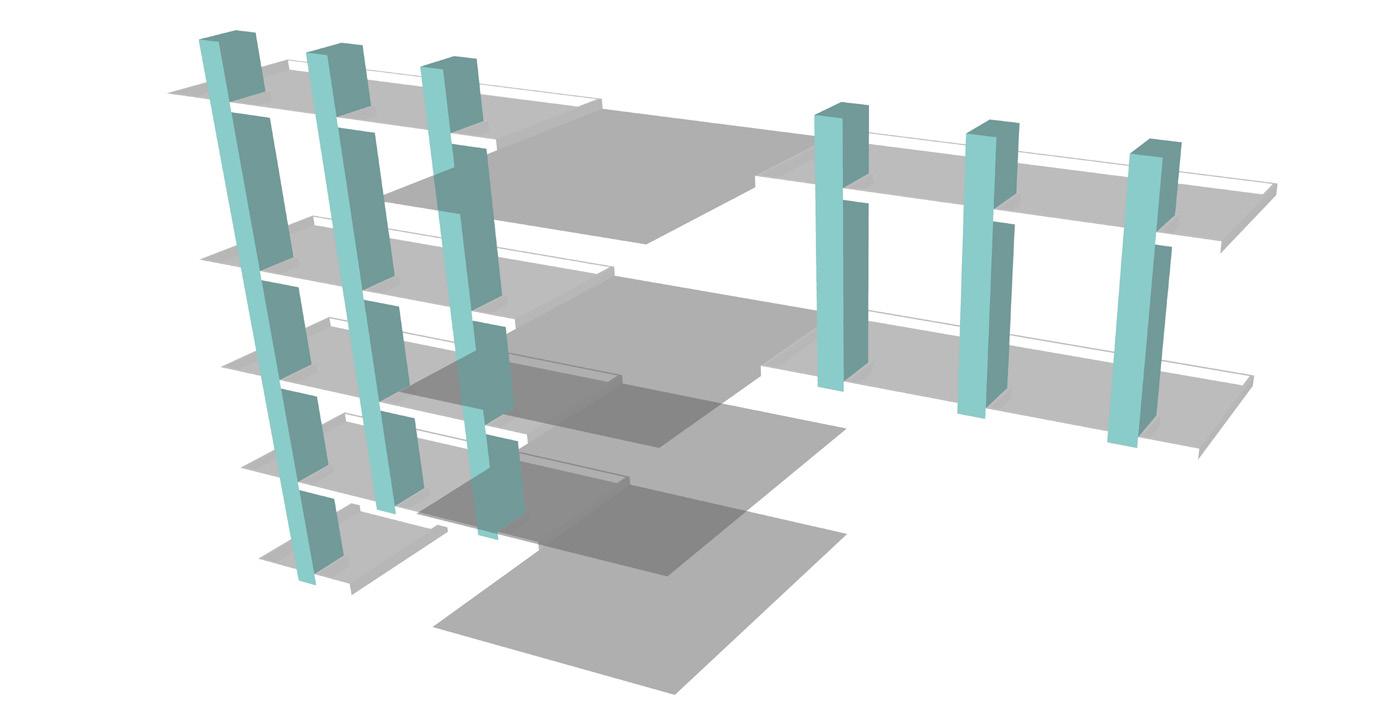

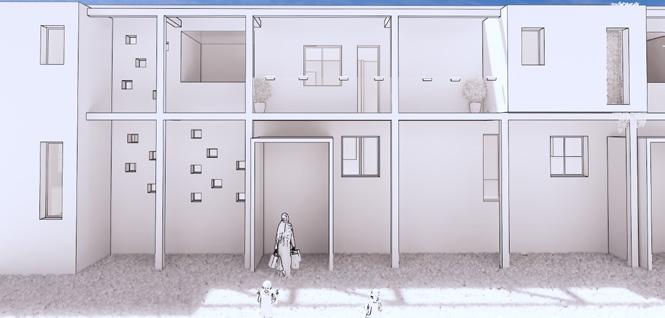

Dans la phase architecturale, l’objectif principale c’est de transformer la physionomie de la barre pour briser la monolithique de cette dernière. L’action se résume de faire des greffes qui voit ponctuer le bâtiment et séquencer la façade, ce jeu de volume va la dynamiser et casser l’horizontalité de cette dernière, mais aussi d’introduire l’échelle humaine.

1. Greffer

Faire sortir des boites de différentes dimensions, greffées dans la barre, afin de réduire l’effet de horizontalité, ponctuer et séquencer les façades surtout la façade intérieure.

2. Remettre à l’échelle humaine

Il s’agit d’implanter des volumes qui dialoguent avec toutes les échelles qui l’aborde. d’où la remise à l’échelle s’est matérialisé par le jeu de saillie pour que les piétons ne se sentent pas écrasés

33 34

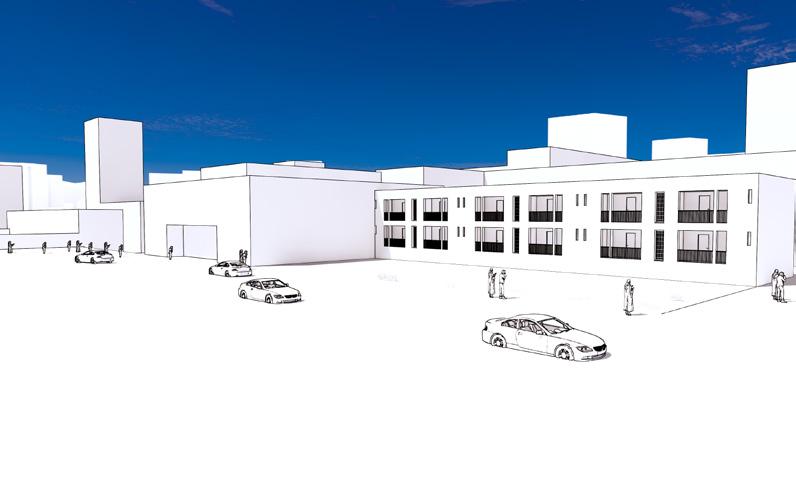

Fig : vue l’espace intermédiaire en suppression Fig : vue sur les deux espaces intermédiaires 1 2

Fig : vue globale sur l’équipement Fig : vue depuis le boulevard Maache Malek

Fig : vue sur la façade extérieure

Fig : vue sur la façade intérieure

Fig : vue sur la façade extérieure

Fig : vue sur la façade intérieure

3. Unifier l’ensemble

Une nouvelle structure accrochée au bâtiment, dans le but d’unifier l’ensemble, entre la partie existante et la partie rajoutée, elle crée une liaison entre ces deux dernières, mais aussi un jeu de plein et de vide.

Distribution et Organisation Spatiale

1. L’organisation spatiale des espaces communs

Création et réaménagement des halls d’entrée

Création d’un hall pour chacune entrée de la barre, dans le but de crée un espace commun, aménage qui permet de desservir vers la circulation verticale.

: vue sur le hall d’entrée

Création des espaces de partage et de convivialité

Avec l’aménagement des espaces en commun, entre les logements généralement entre deux appartements, afin de renforcer la mixité sociale et l’esprit de partage entre les habitants et renforcer la convivialité entre c’est dernier.

Ces espaces peuvent être des espaces de jeux, des terrasses,espaces de partage des repas ensemble .

: vue sur espace de jeux entre deux appartements

: vue sur espace de partage des repas

35 36

Fig : vue su la façade intérieure

Fig : vue sur la façade extérieure

Fig : vue globale depuis l’intérieur

Fig : vue globale depuis l’extérieur

Fig

Fig

Fig

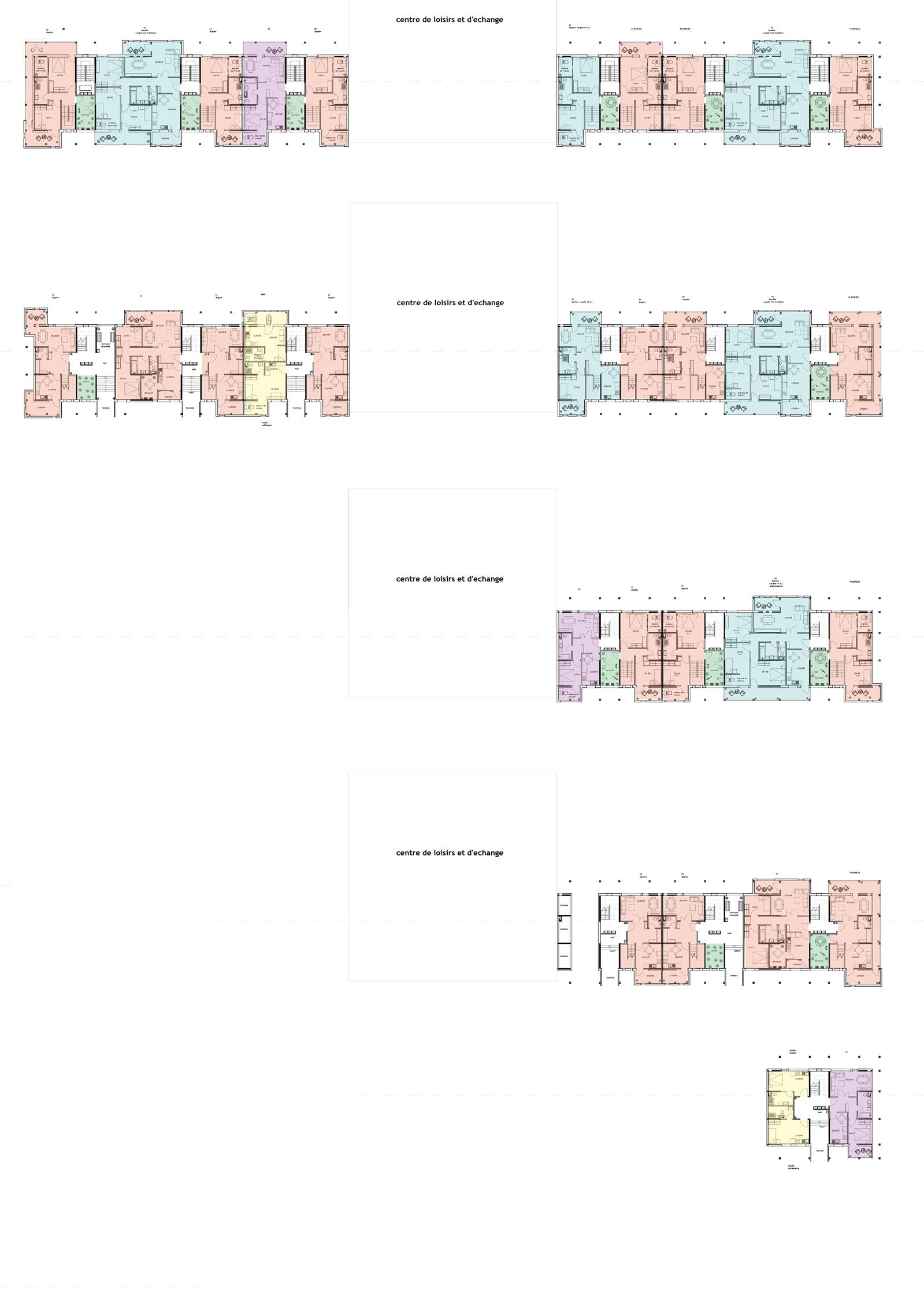

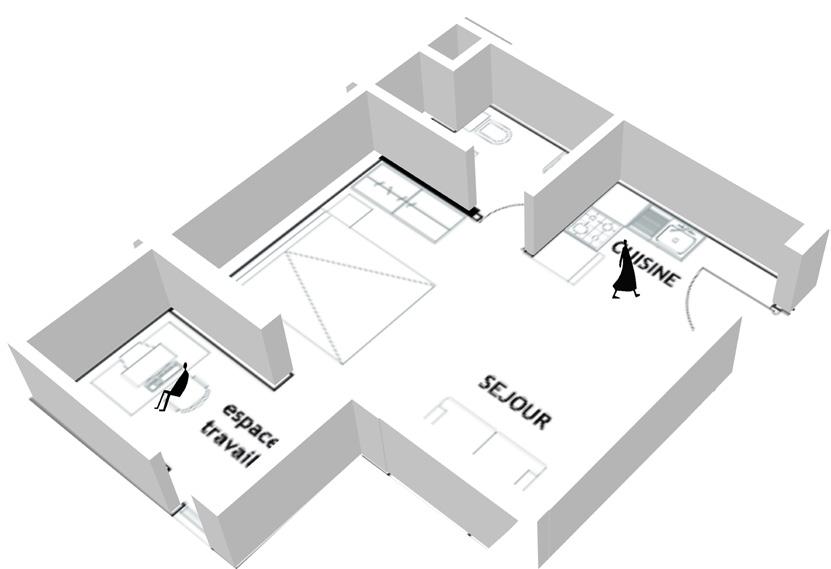

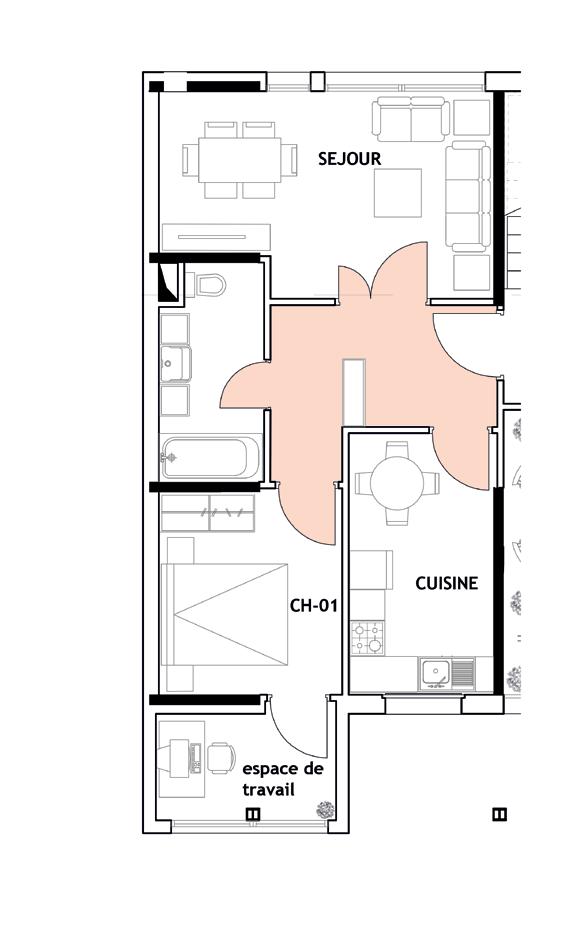

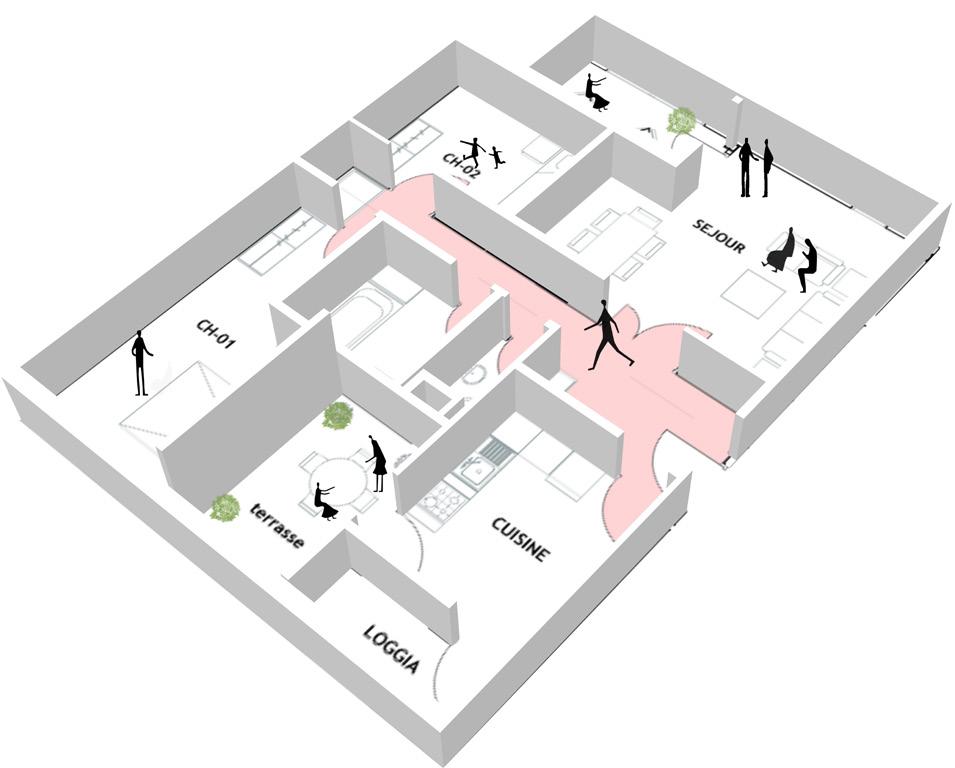

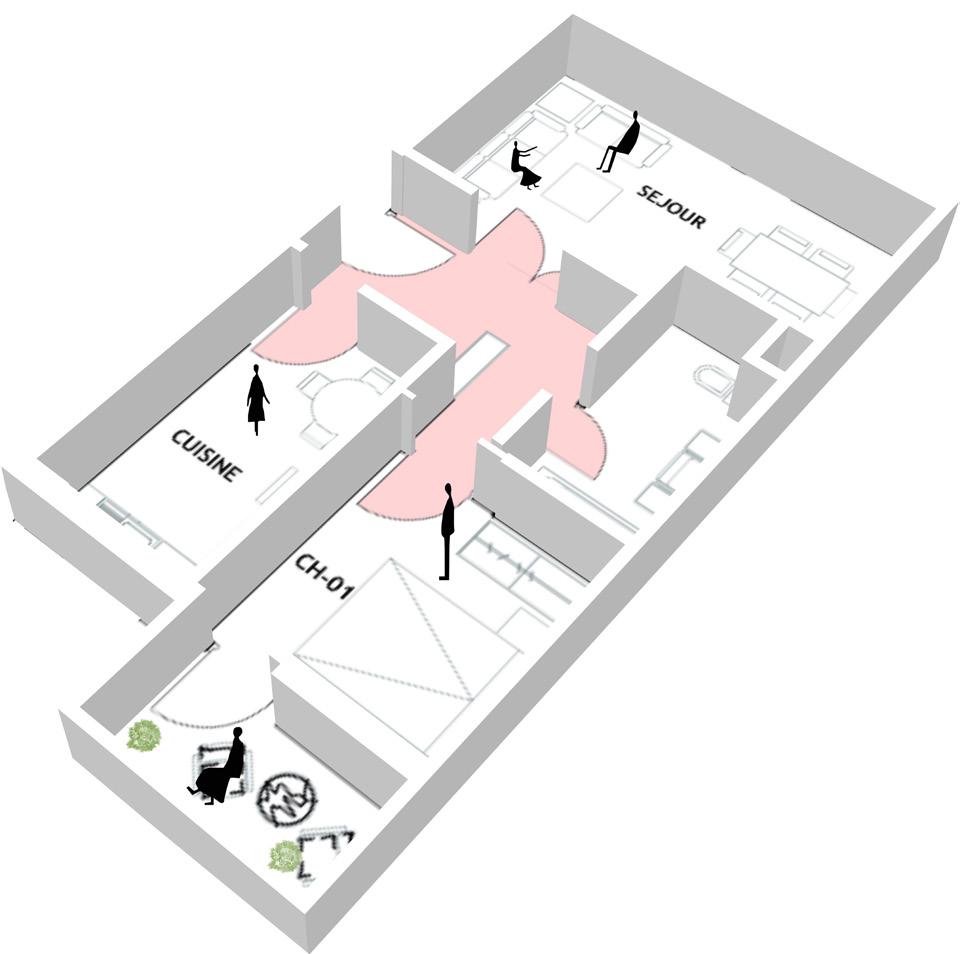

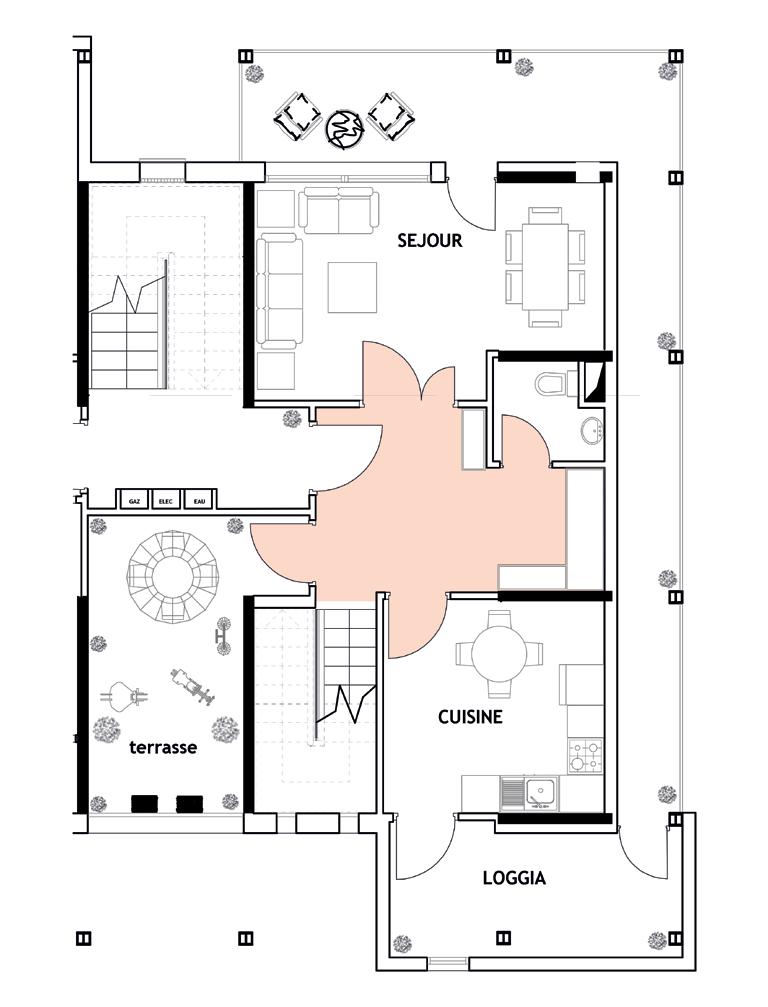

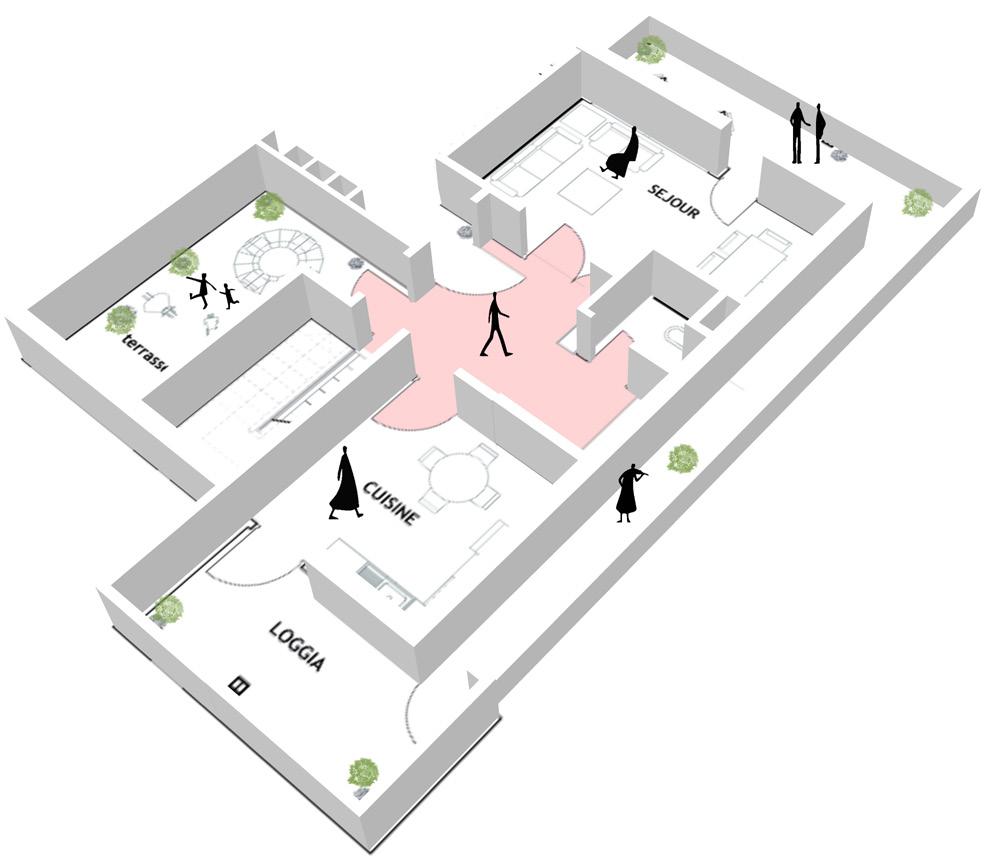

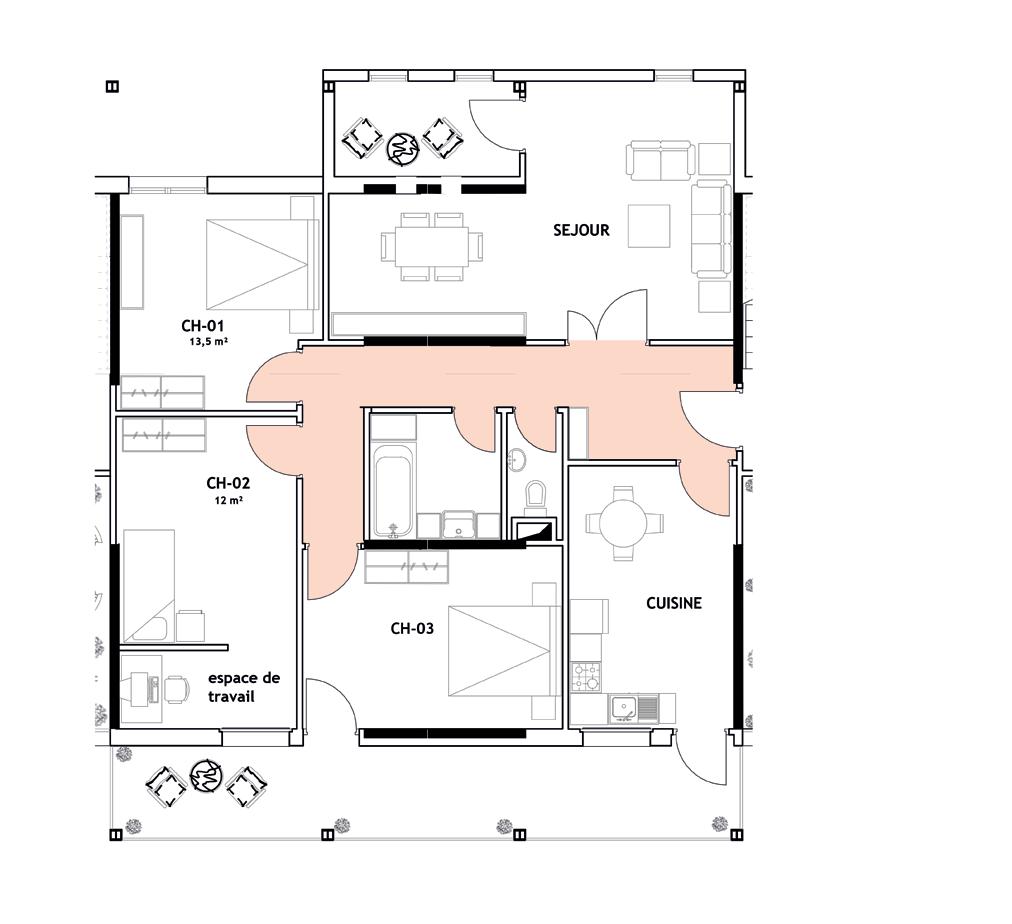

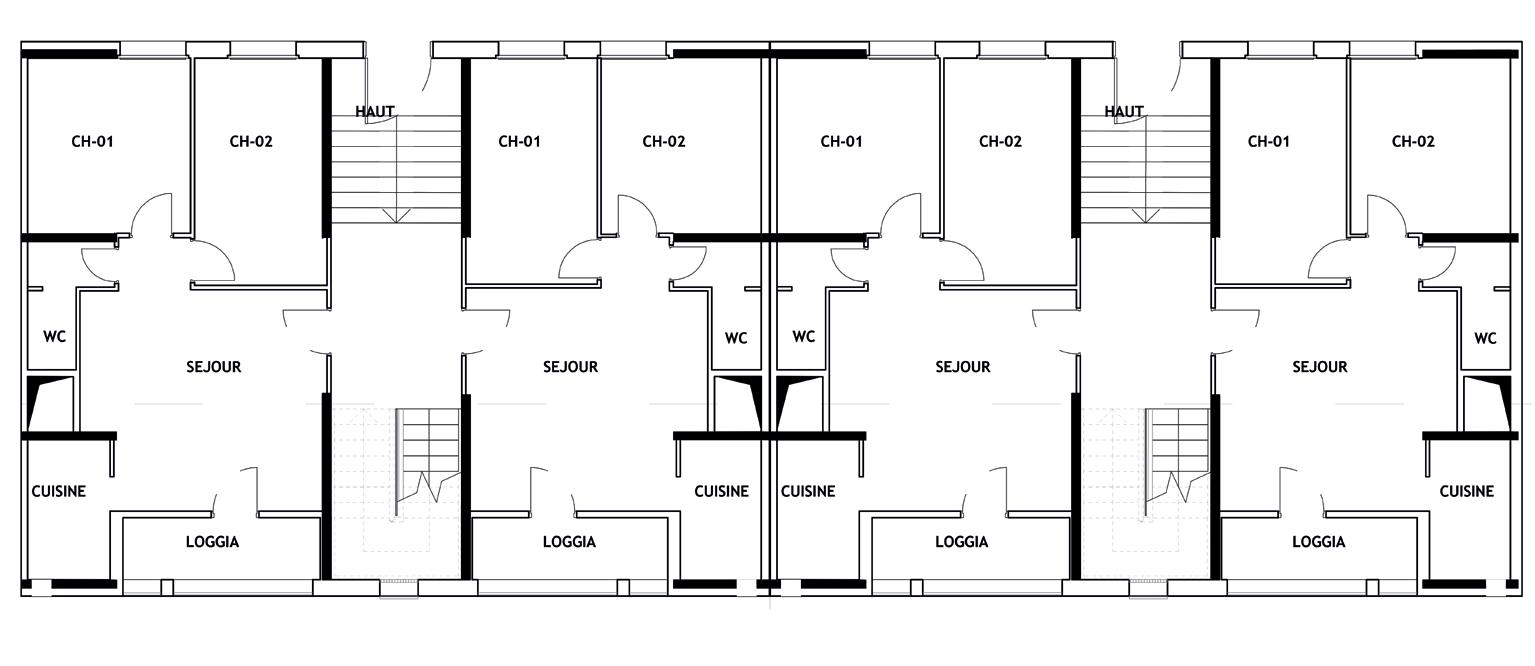

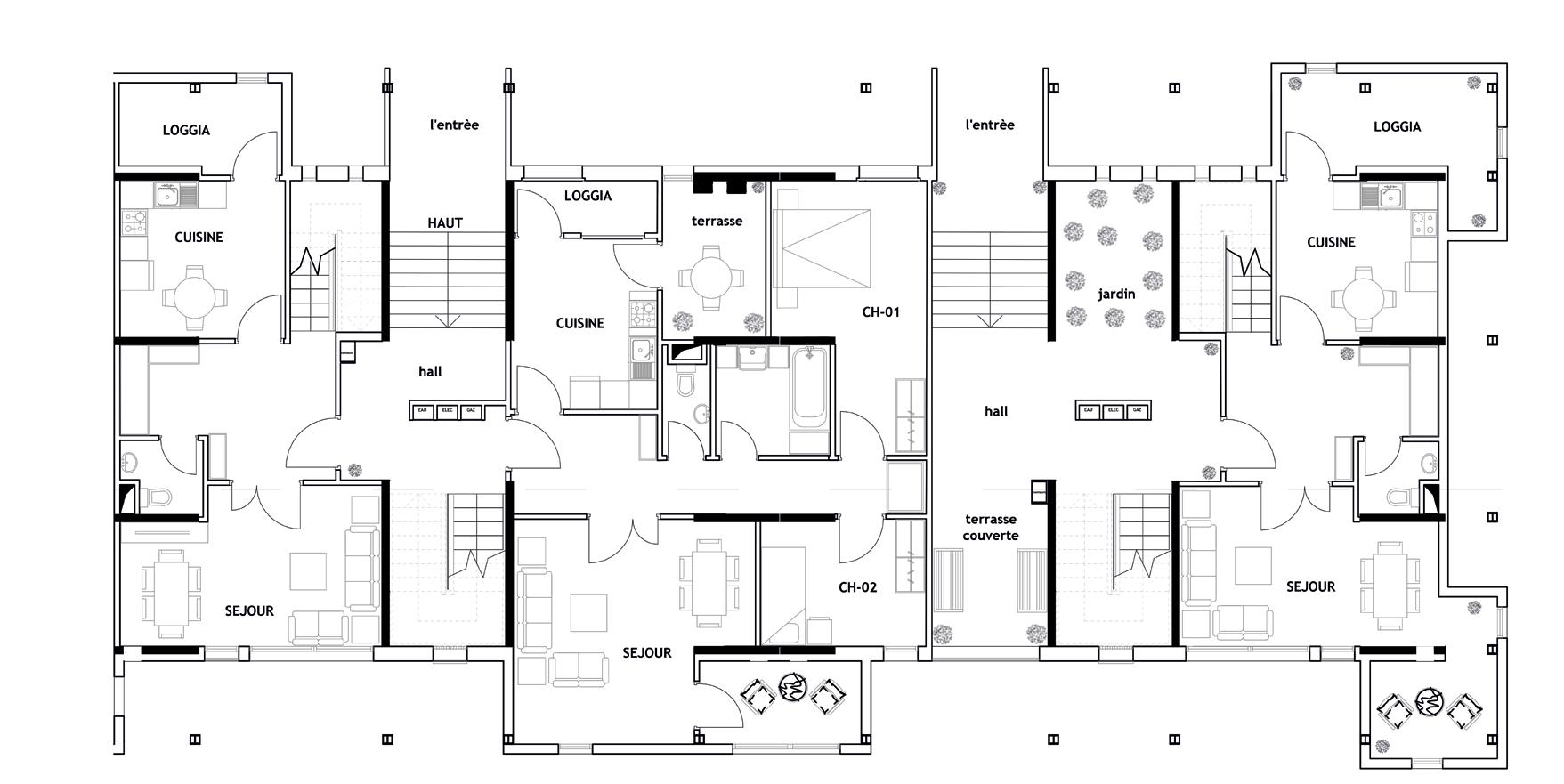

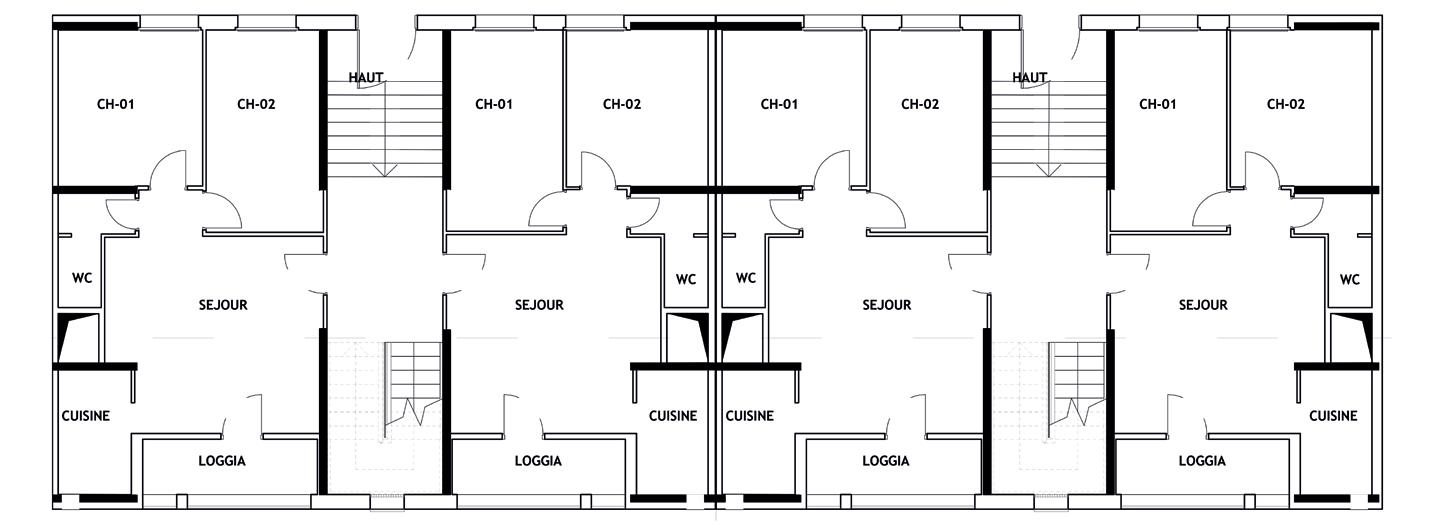

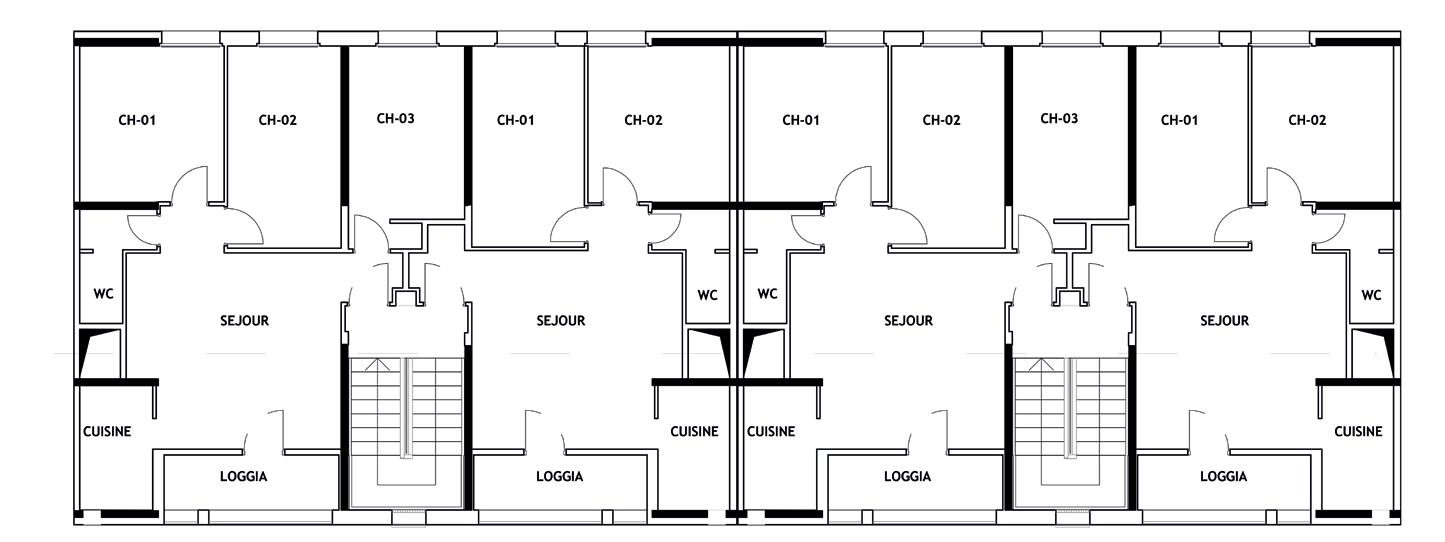

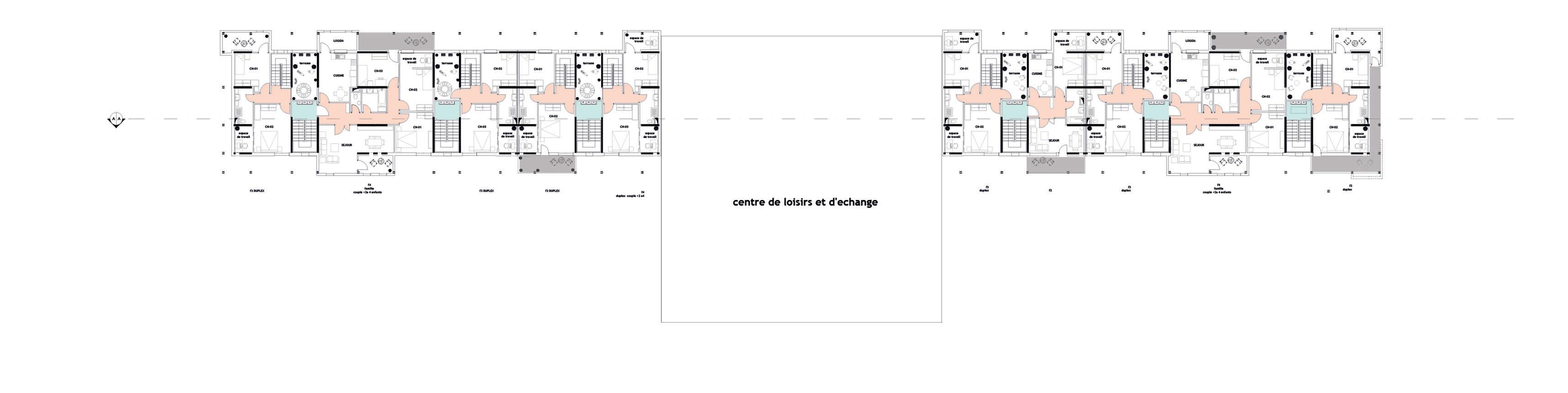

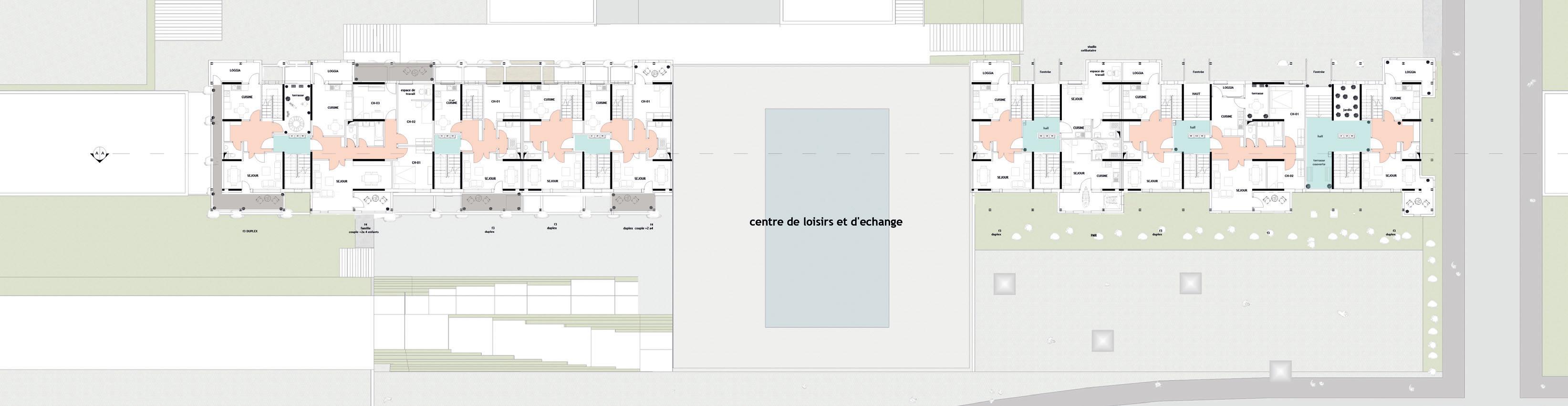

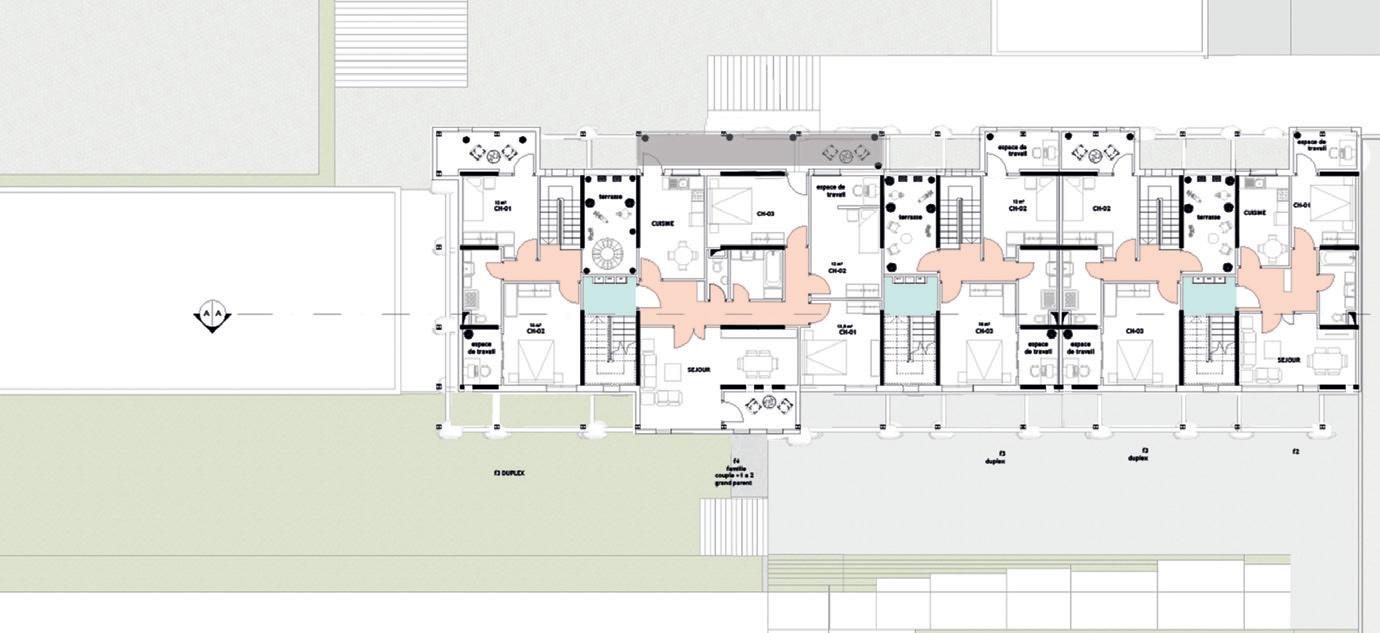

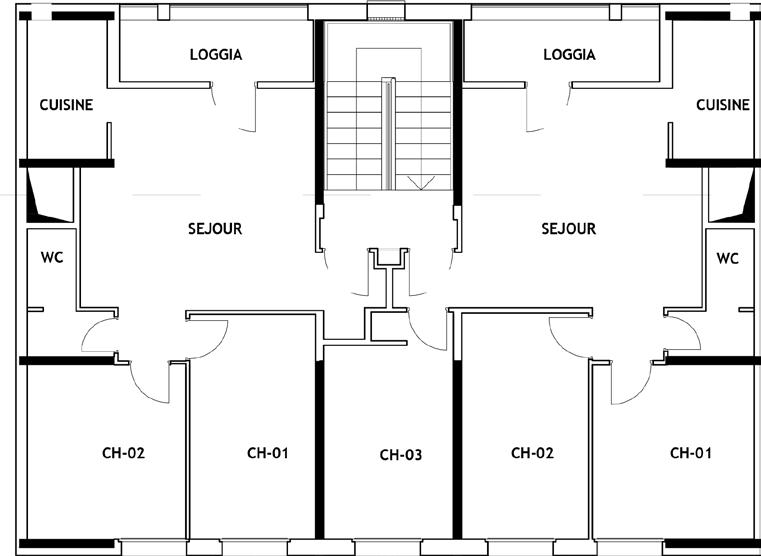

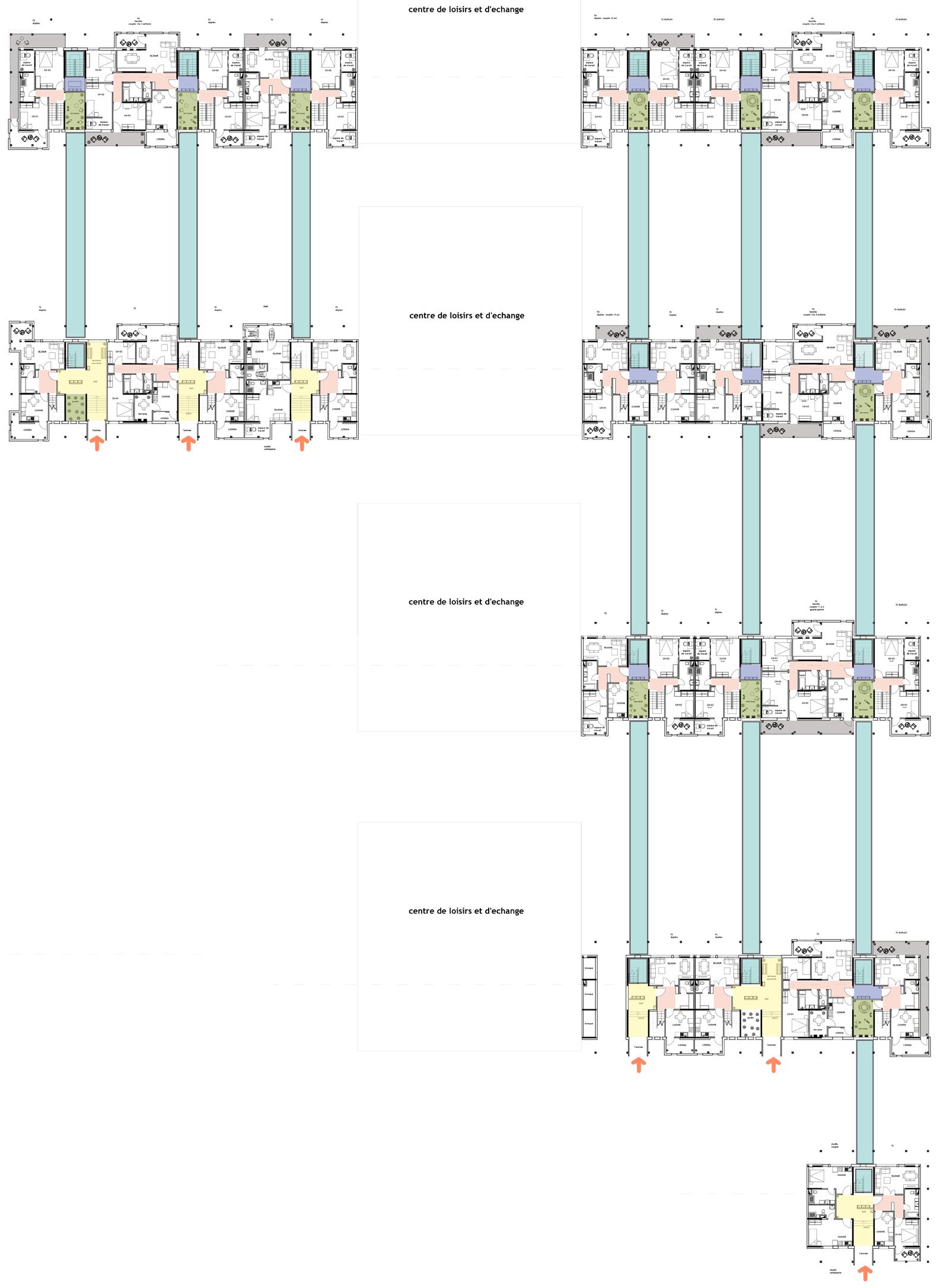

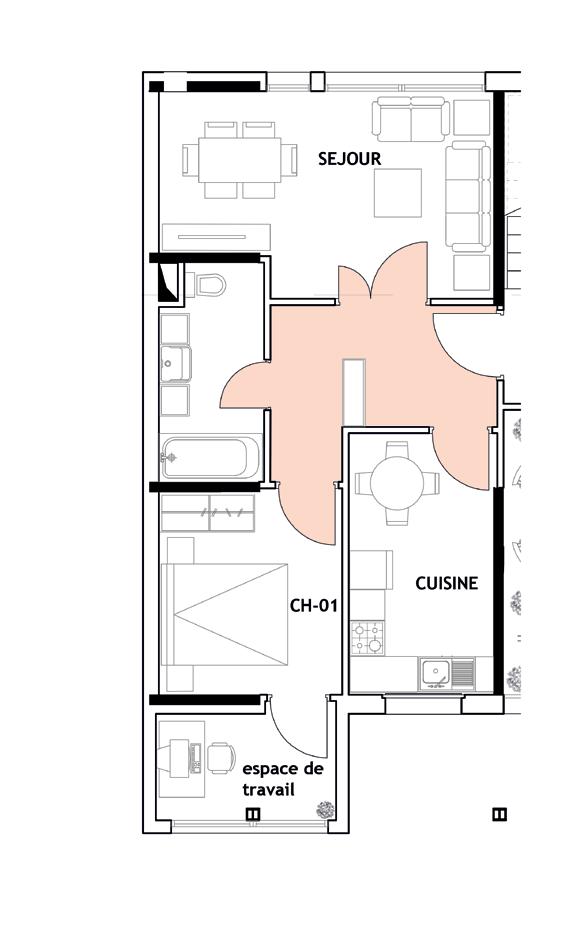

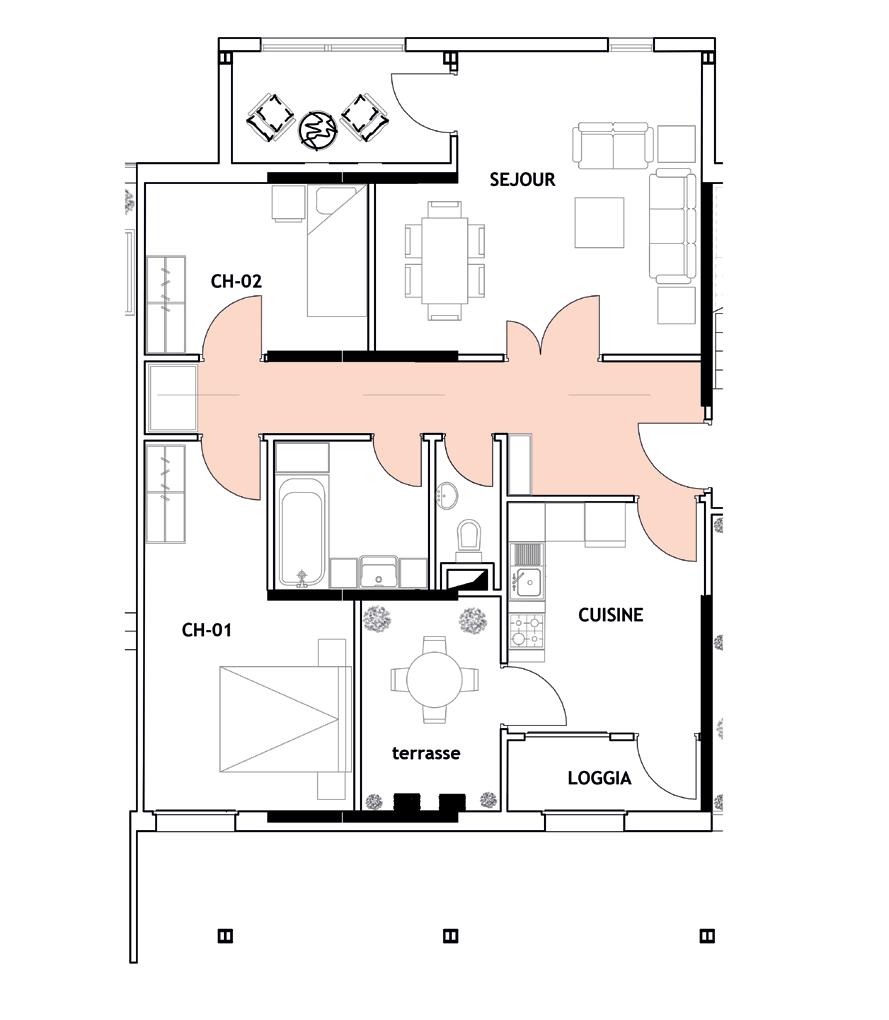

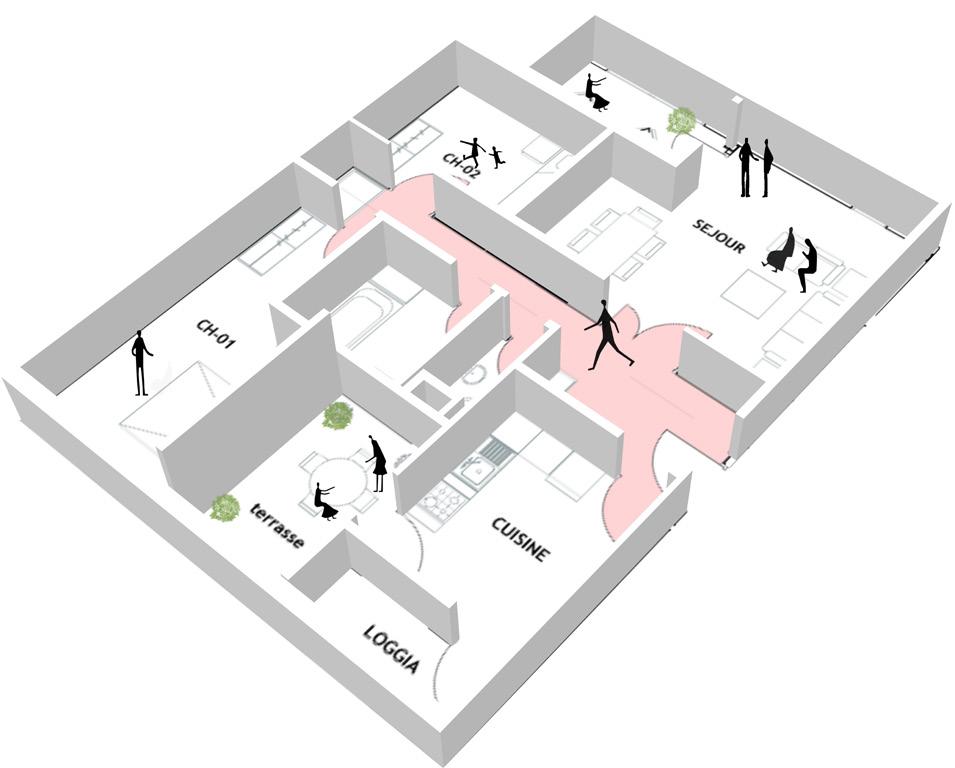

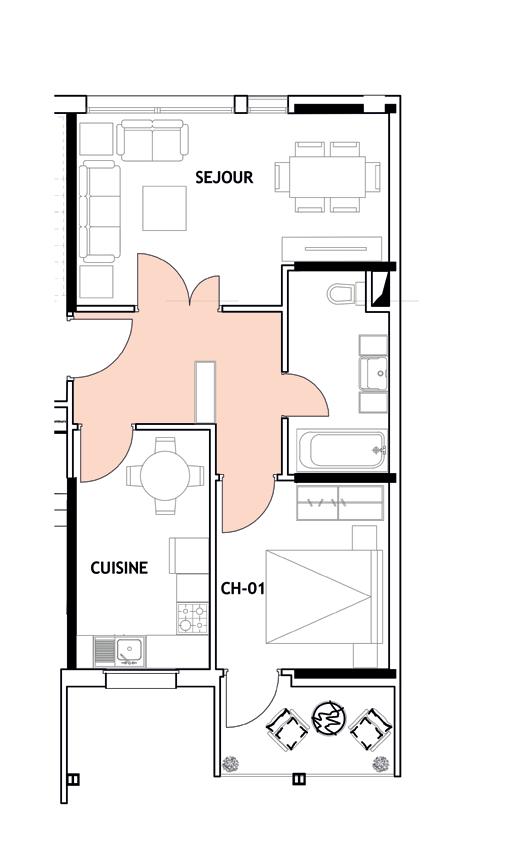

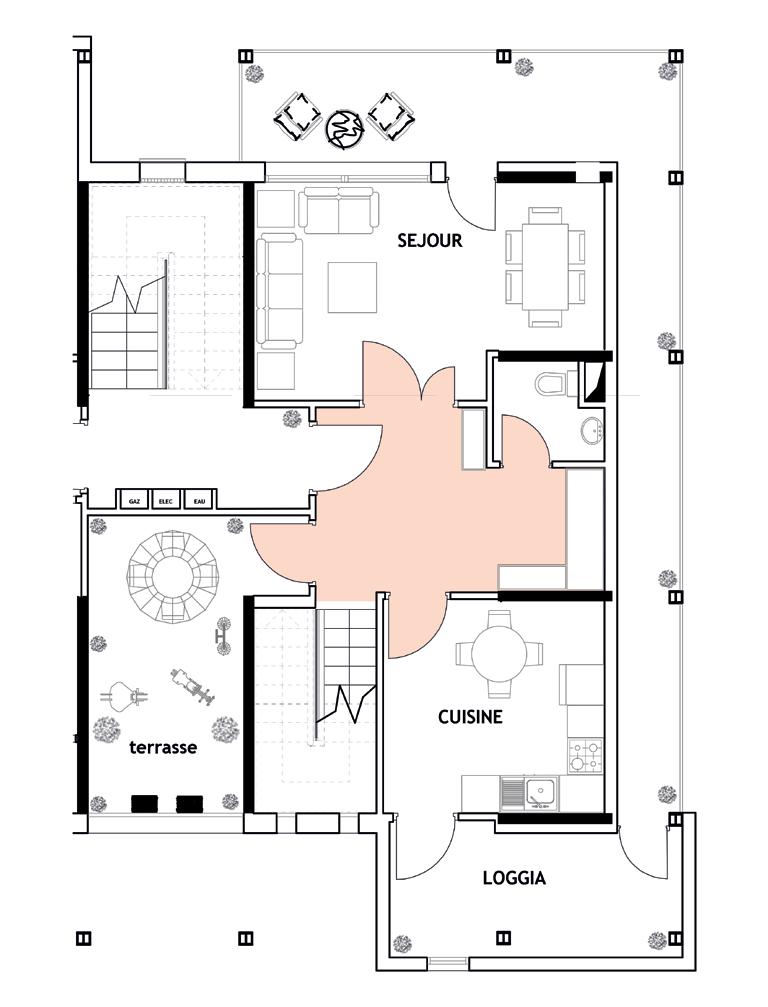

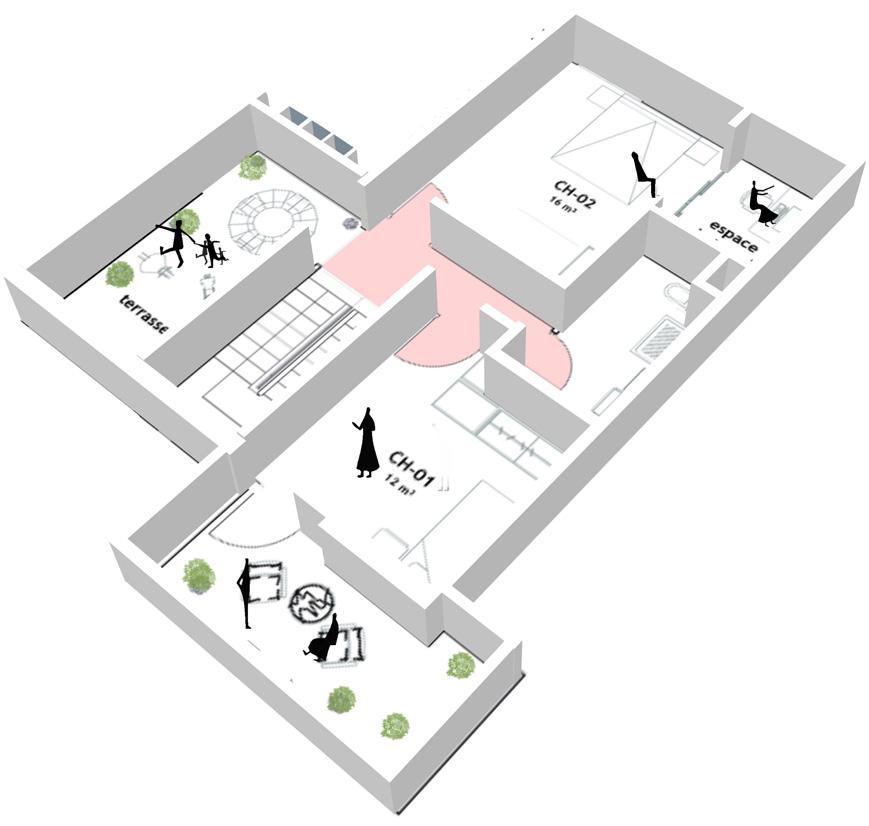

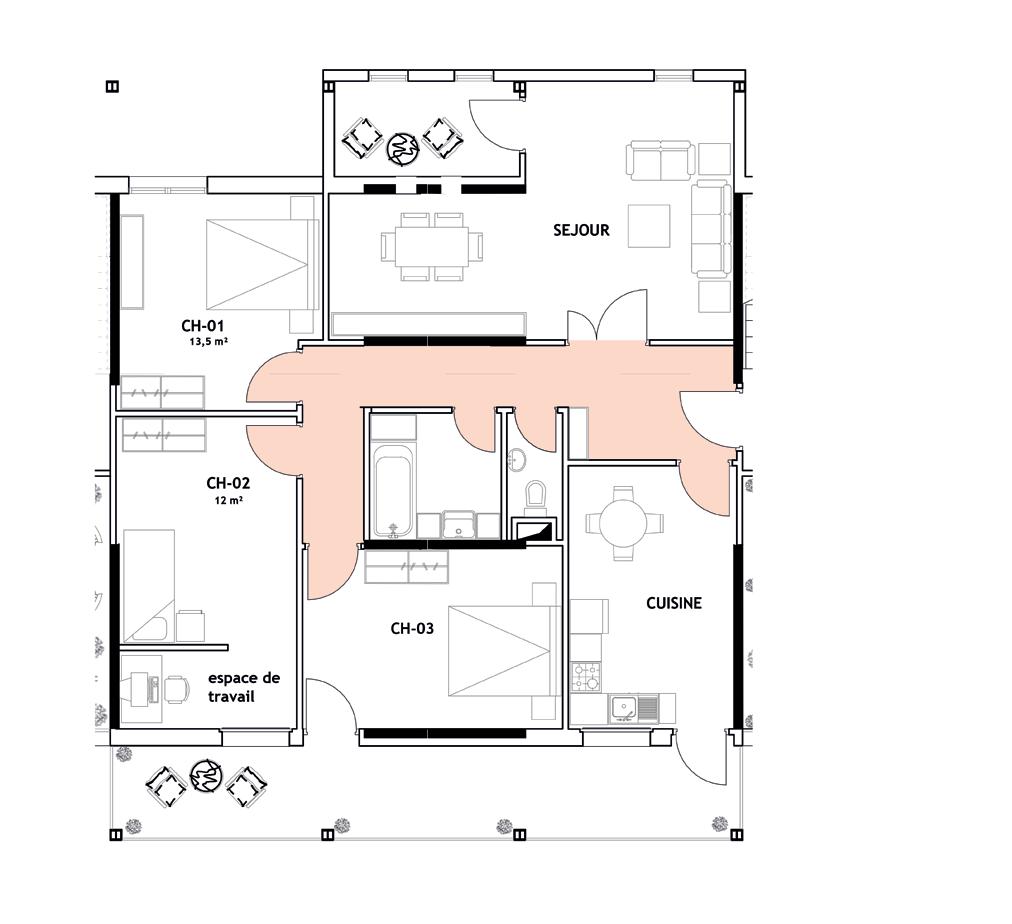

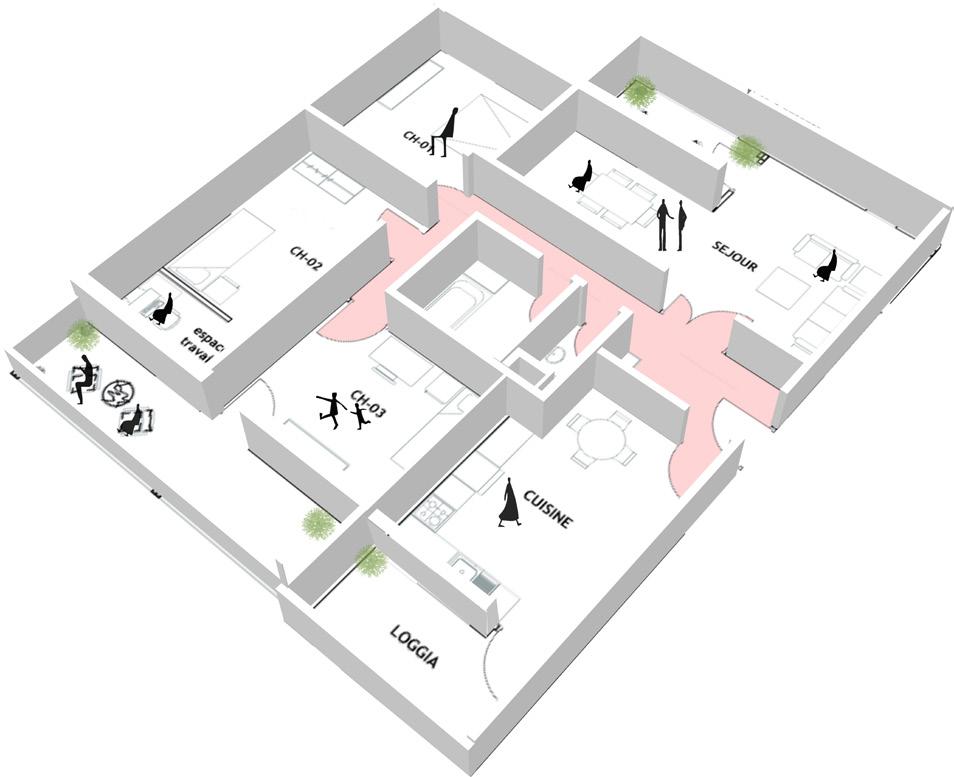

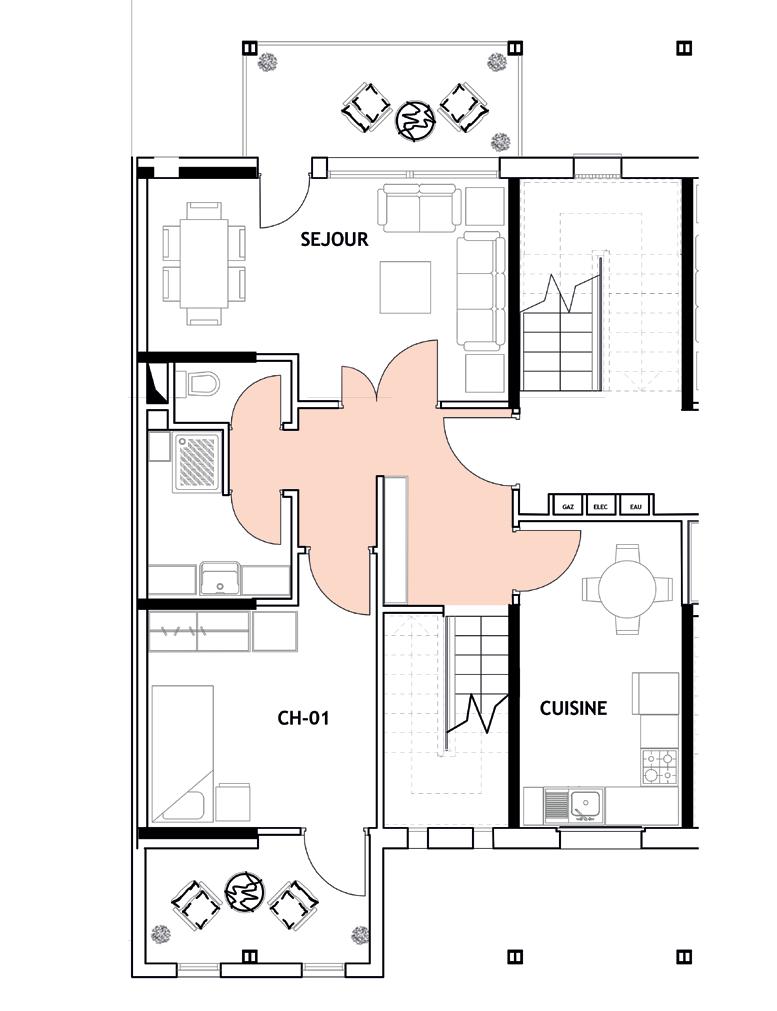

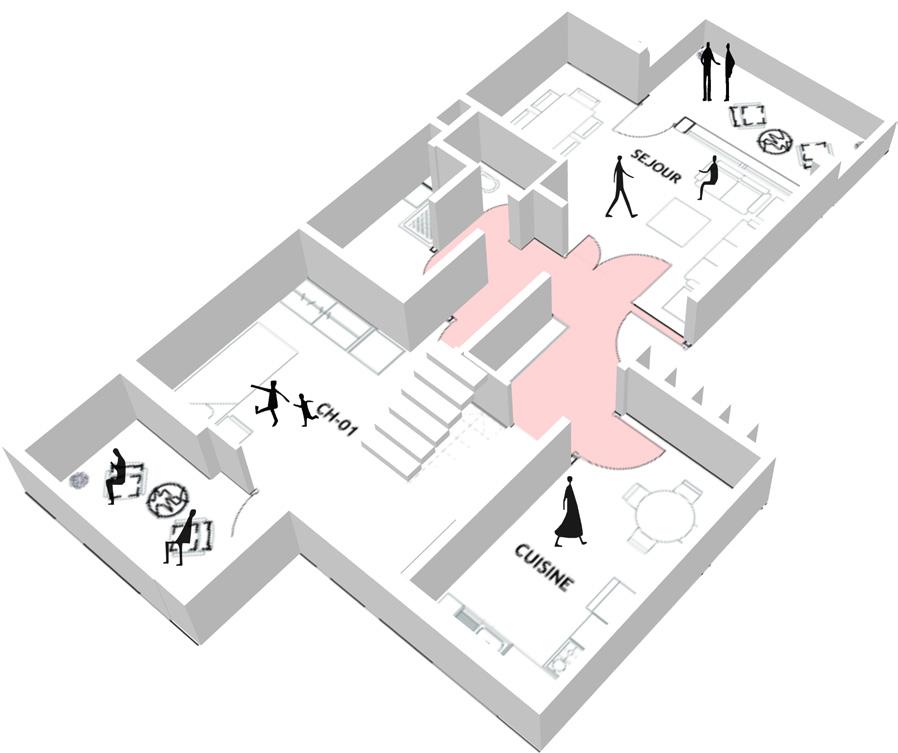

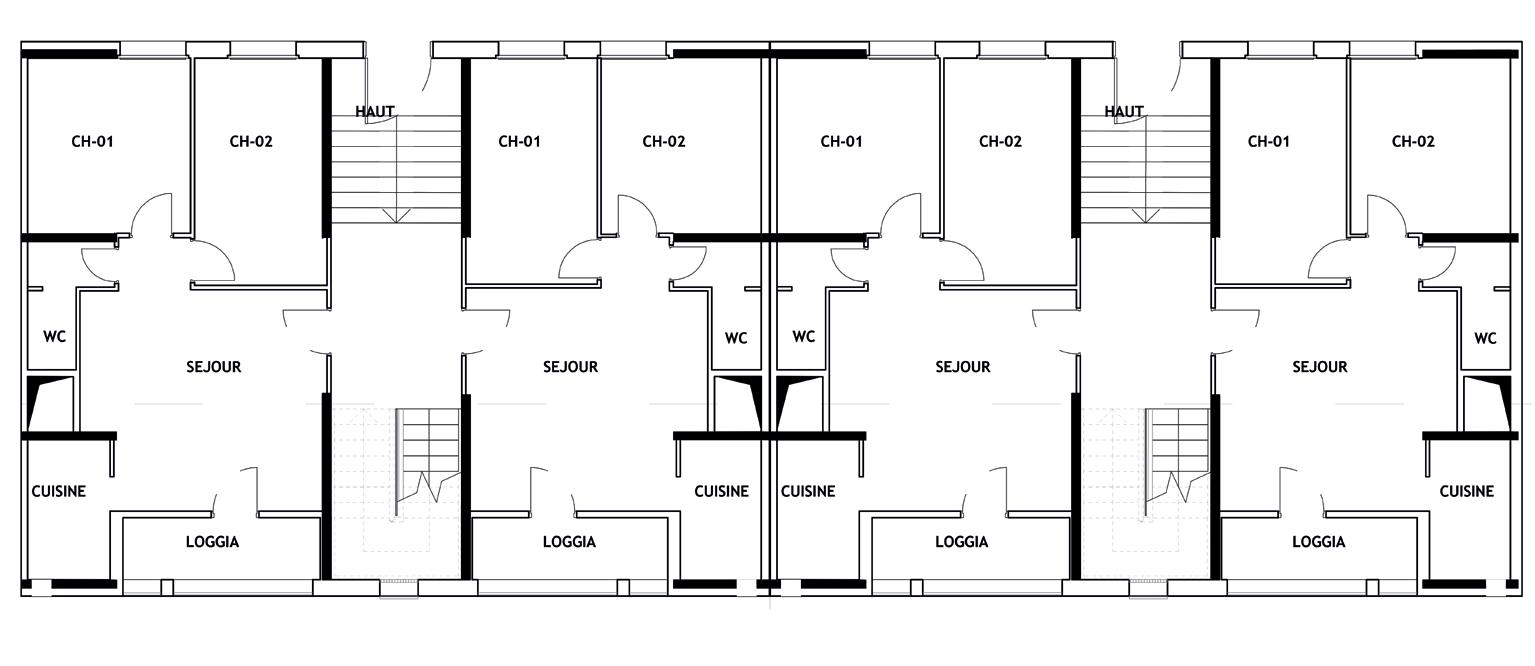

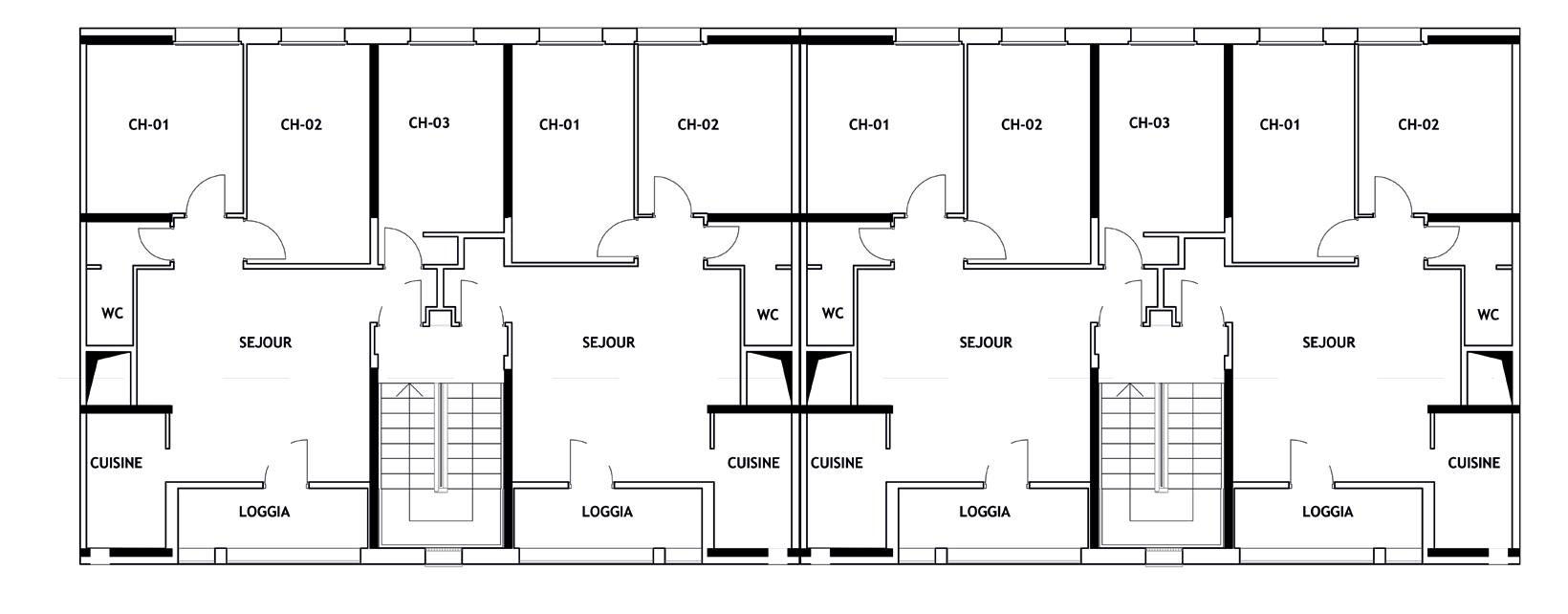

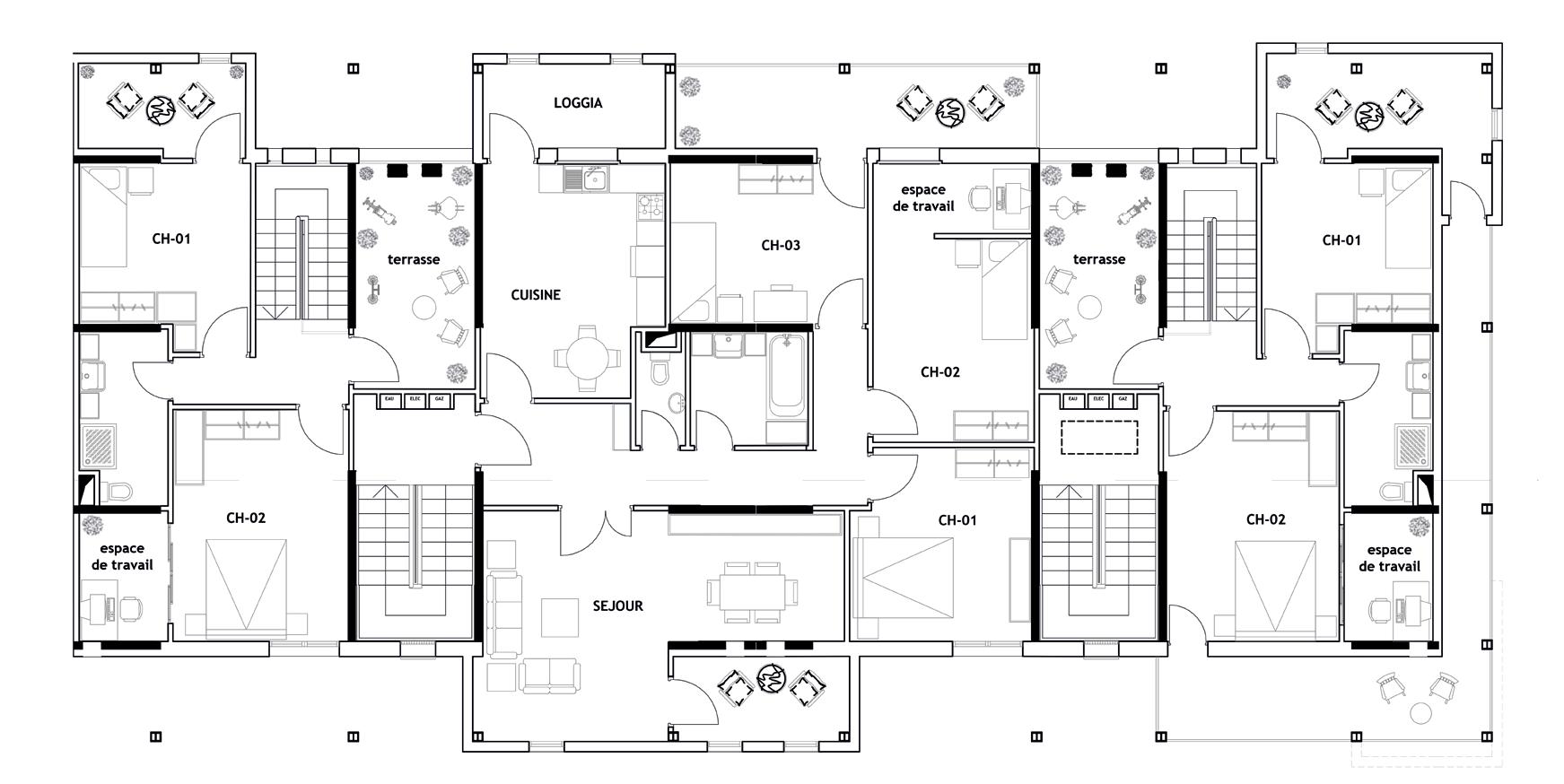

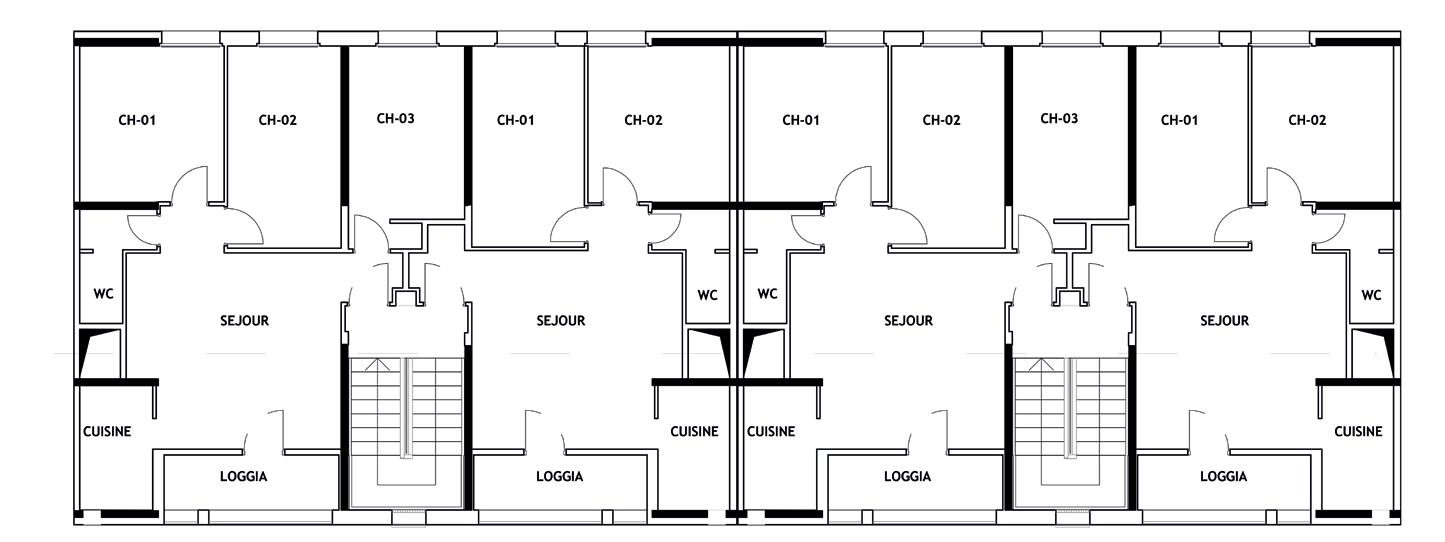

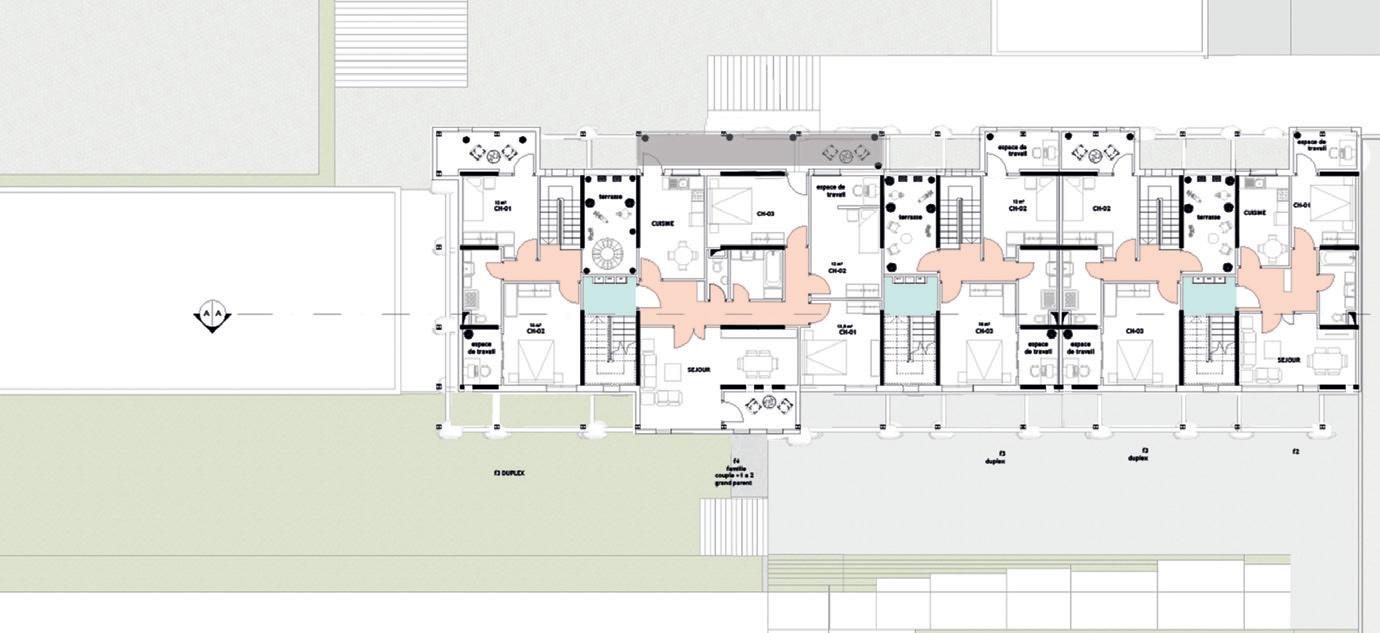

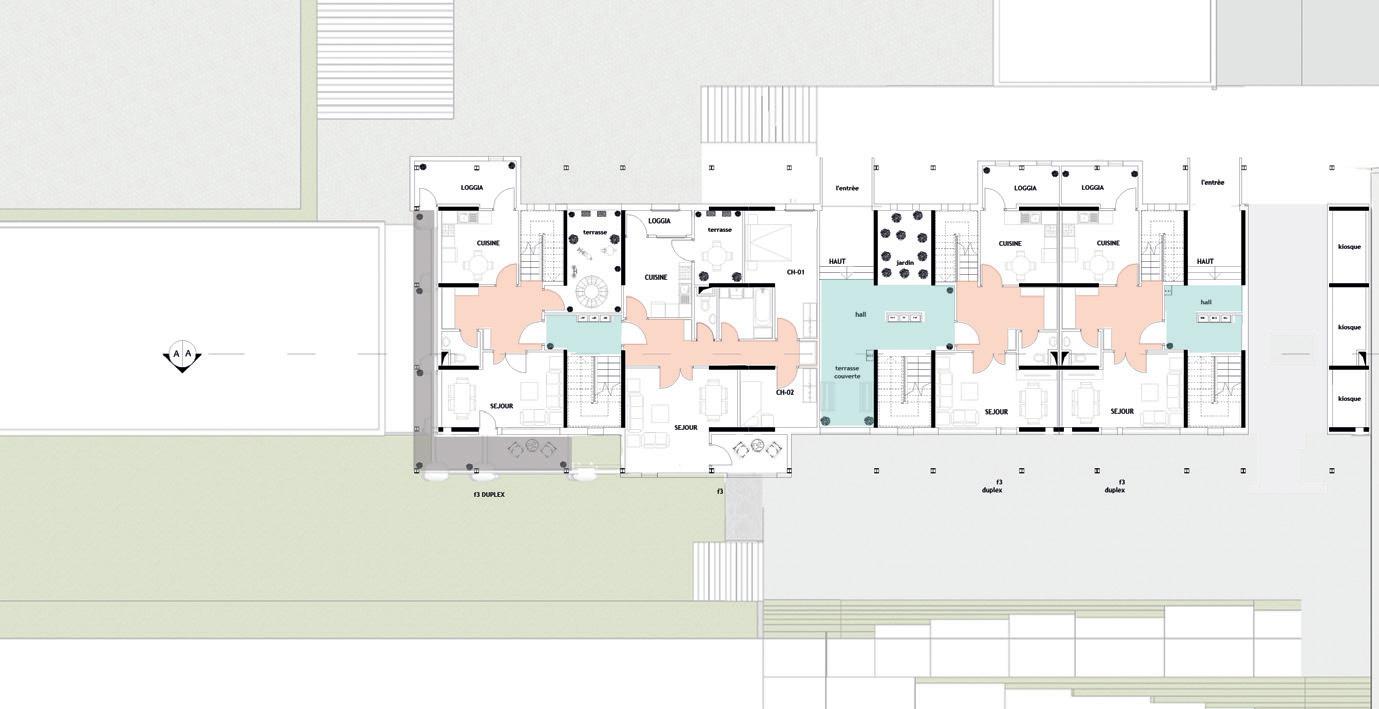

2. Typologies d’habitat

Suite au différentes profils tirés lors de la programmation, et toujours dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants et rependre à leur besoins.

Les typologies d’habitat tirés sont les suivantes, chaque typologie est adaptée à son profile à savoir :

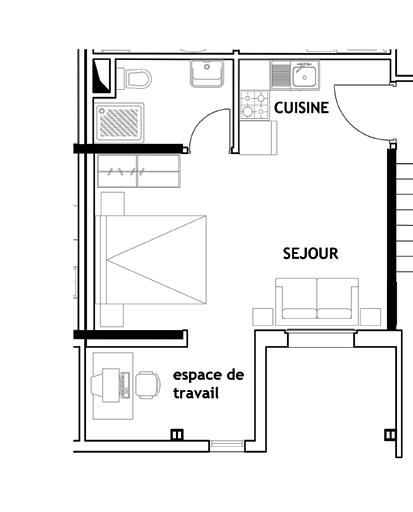

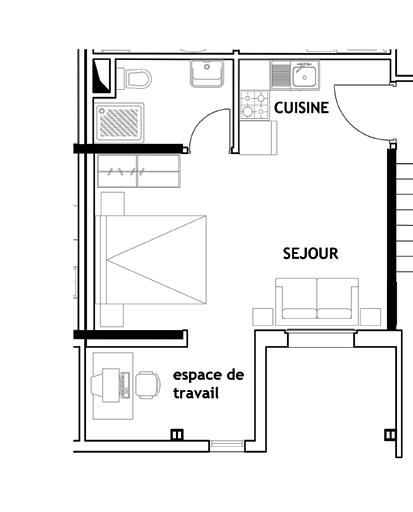

1. Pour célibataire: studio

2. Pour un couple jeune: studio, f2 avec une spécificité: coin de télétravail

3. Pour un couple vieux: f2 avec une spécificité: coin de détente

4. Pour un couple avec 1 a 2 enfants : f3

• En simplex avec des spécificités: terrasse, un coin de télétravail.

• En duplex avec des spécificités: terrasse, espace de jeux pour enfants, un coin de télétravail.

5. Pour un couple avec 2 à 4 enfants: f4

• En simplex avec des spécificités: terrasses, coin de télétravail

• En duplex avec des spécificités : terrasses, coin de détente, jeux pour enfants

Pour un couple avec 1 a 2 enfants + les grand parents: f4 simplexe avec des spécificités: terrasse, coin de détente et coin de télétravail

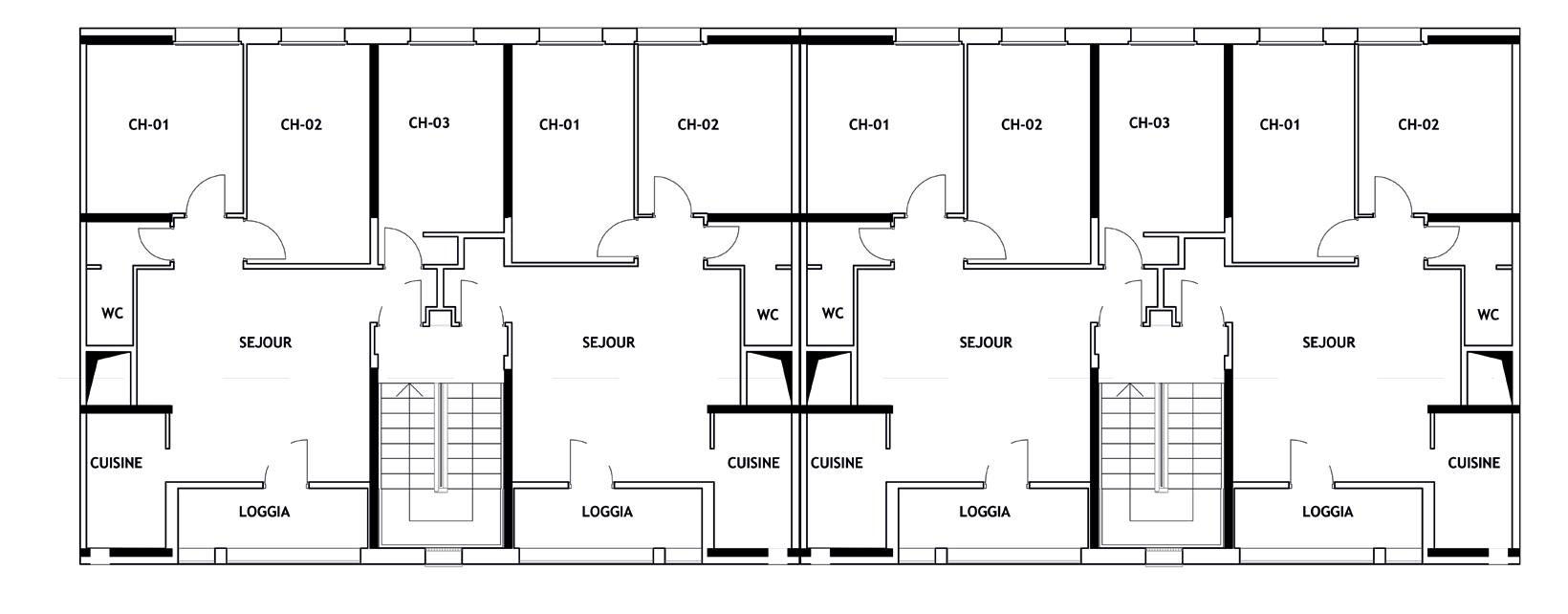

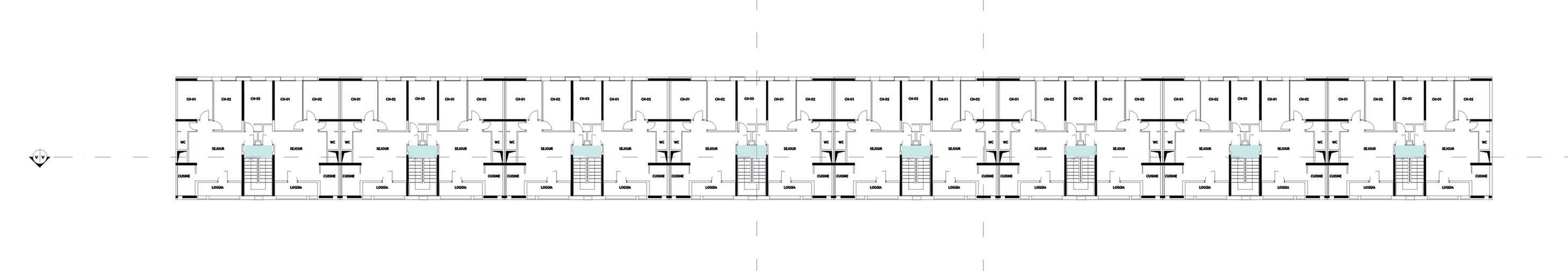

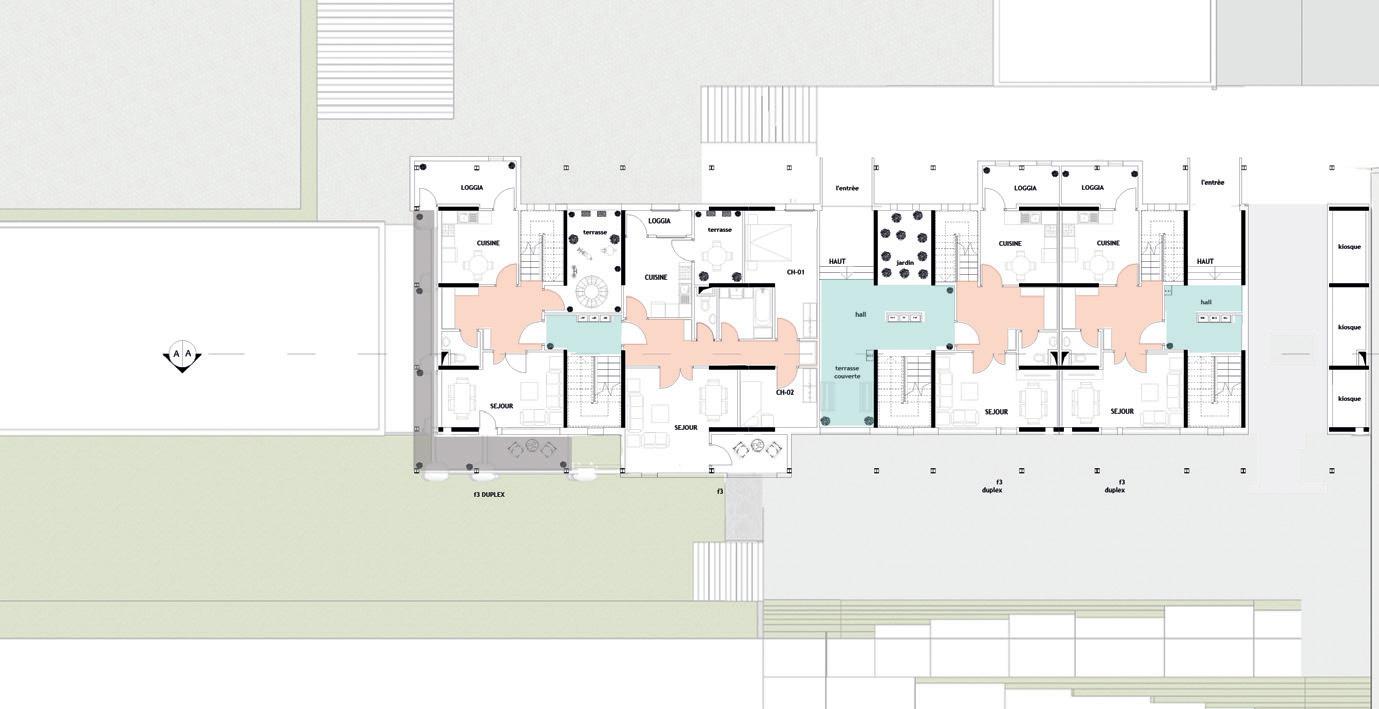

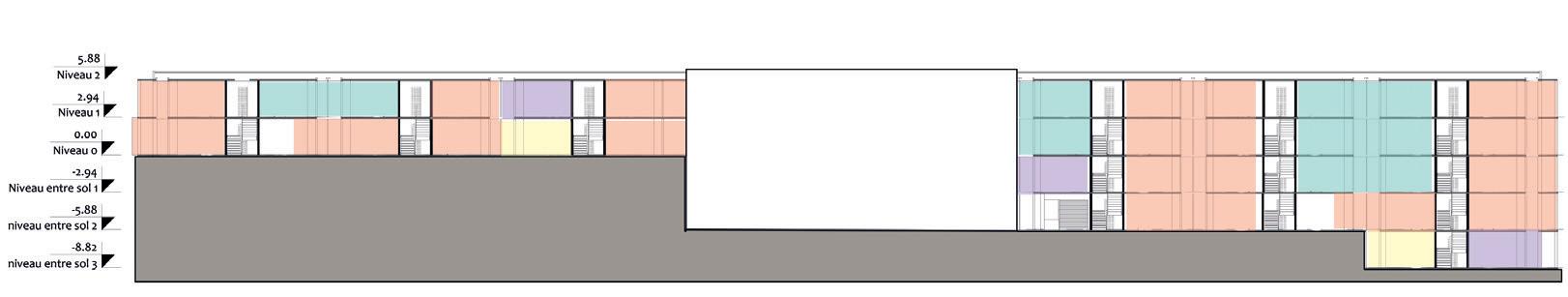

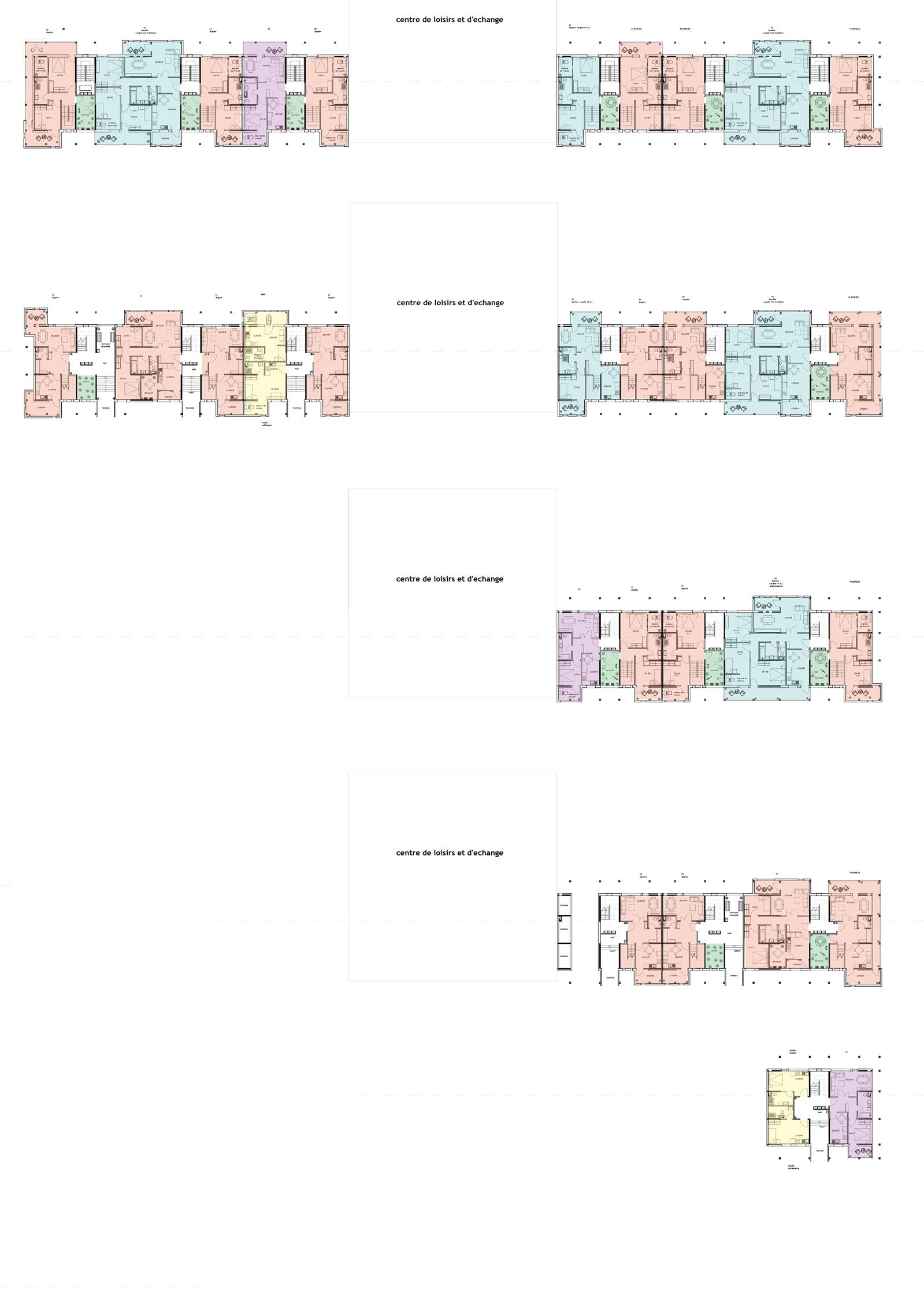

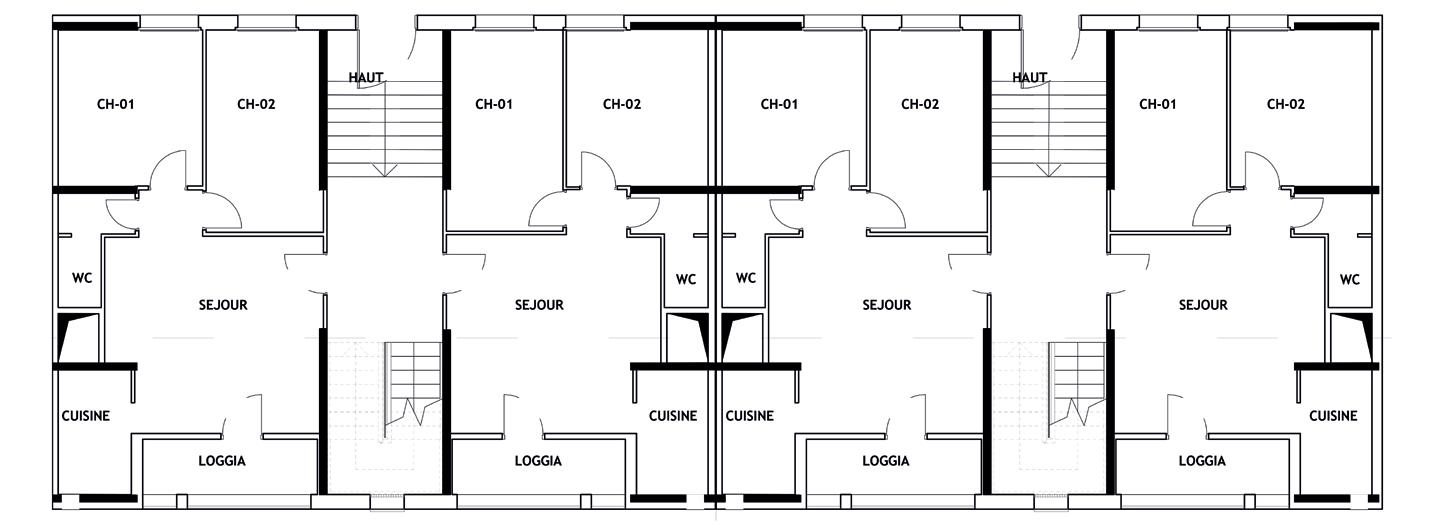

3. Dispatching des typologies d’habitat

Les appartements de type f3 f4 sont généralement au étages supérieurs pour des raisons d’offrir beaucoup plus de qualité à savoir, des vue dégagés sur la ville, le calme, l’éclairage des espaces intérieurs .... ETC . Les appartements de type F2 et studio, sont placés aux RDC et aux premiers étages.

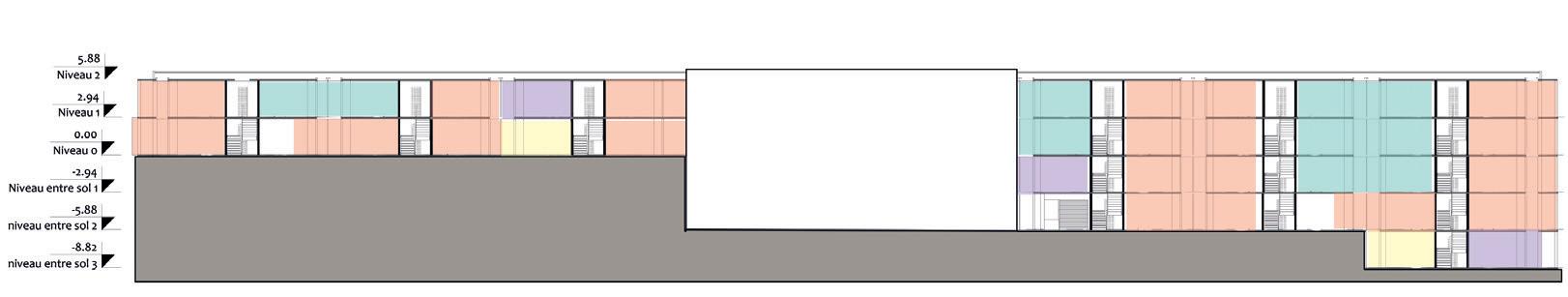

Le dispatching global des appartement est représentè dans la coupe schématique suivante:

Studio f2 f3 f4

Fig : le dispatching global des appartements

Appartement de type studio

Appartement de type f2

Appartement de type f3

Appartement de type f4

Espaces de convivialités

Fig : le dispatching global des appartements

37 38

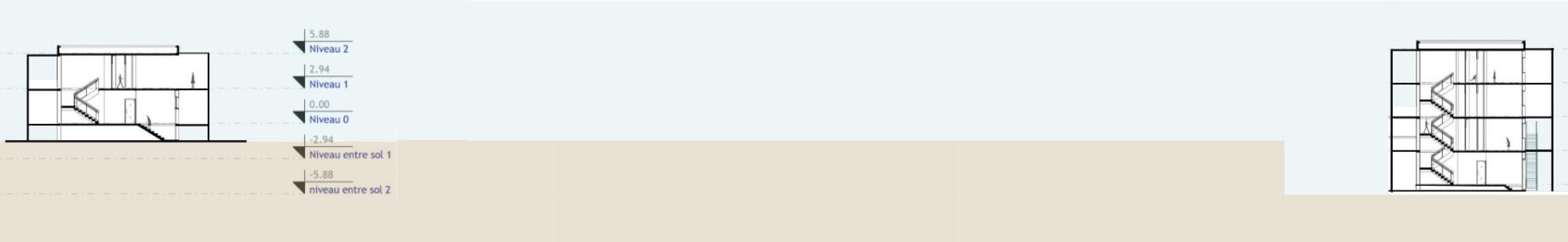

4. Distribution

L’accès se fait depuis la façade intérieure de la barre, ou se trouve les différentes entrées.

Pour la circulation verticale , j’ai maintenu les anciennes cages d’escalier, ces dernières distribuent de 1 à 2 appartements .

Les circuits de distribution répond aux 3 critères essentiels qui sont : Efficacité, Sécurité et qualité.

1. Efficacité : une circulation efficace qui permet d’accéder aux différents étages et aux différents appartements.

2. Sécurité : Le système d’évacuation se compose de cages d’escaliers fermés qui évacuent directement tous les niveaux vers l’extérieur.

3. Qualité : Les escaliers constituent un moment de connexion entre les appartements ce qui permet de renforcer l’aspect convivial entre les habitants, surtout que la majorité donne sur les espaces en commun.

Espaces de convivialités

Circulation horizontale à l’étage

Circulation horizontale à l’intérieur

De l’appartement

Fig : la distribution globale dans le projet

39 40

Fig : la position des entrées

illustrant la

la circulation verticale

Fig : axonométrie de la barre

circulation verticale

Circulation verticale Circulation horizontale au RDC

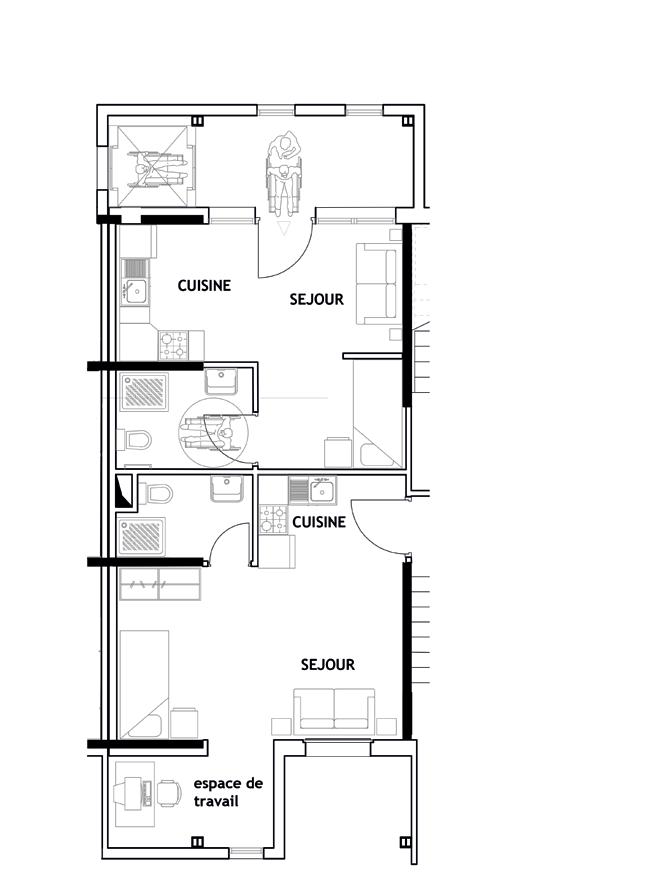

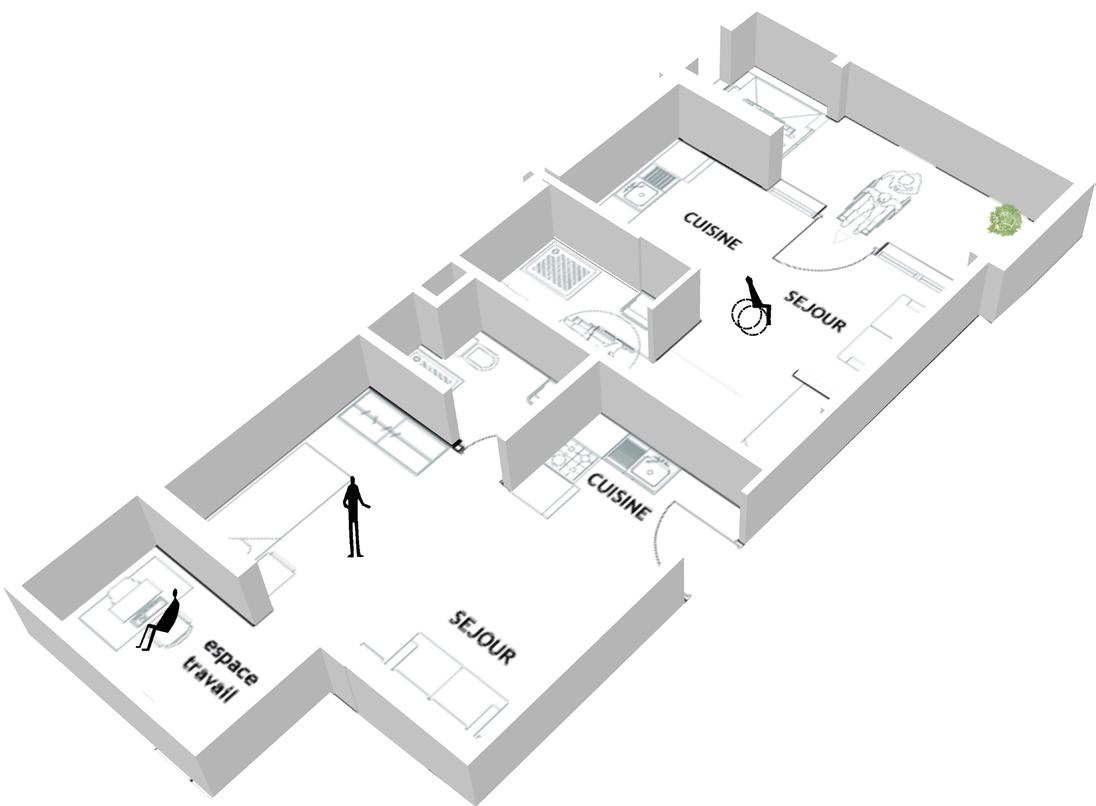

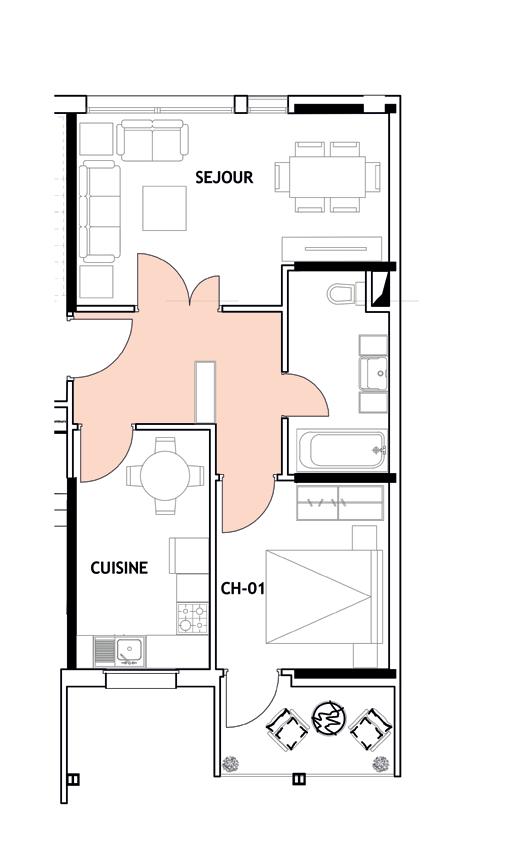

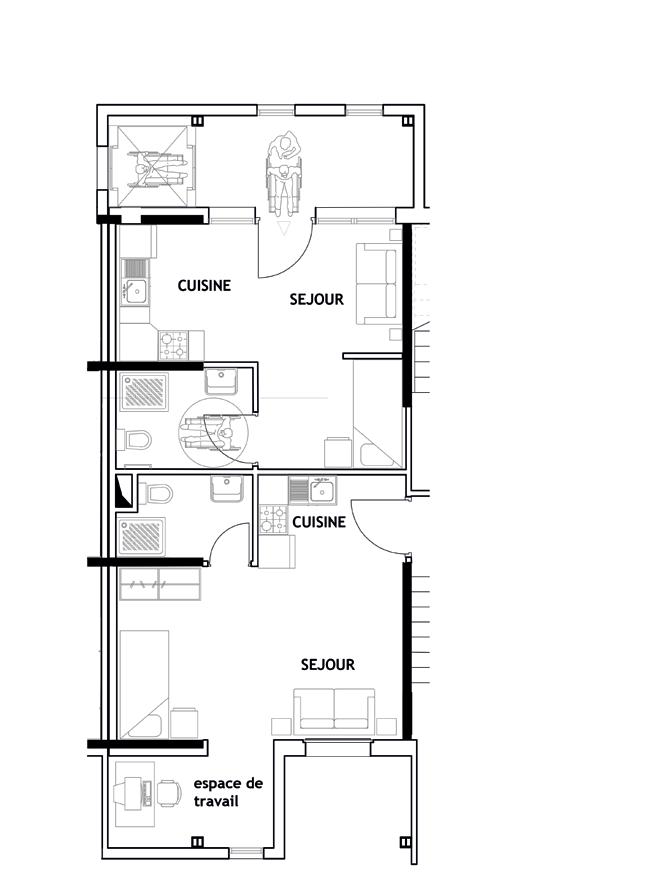

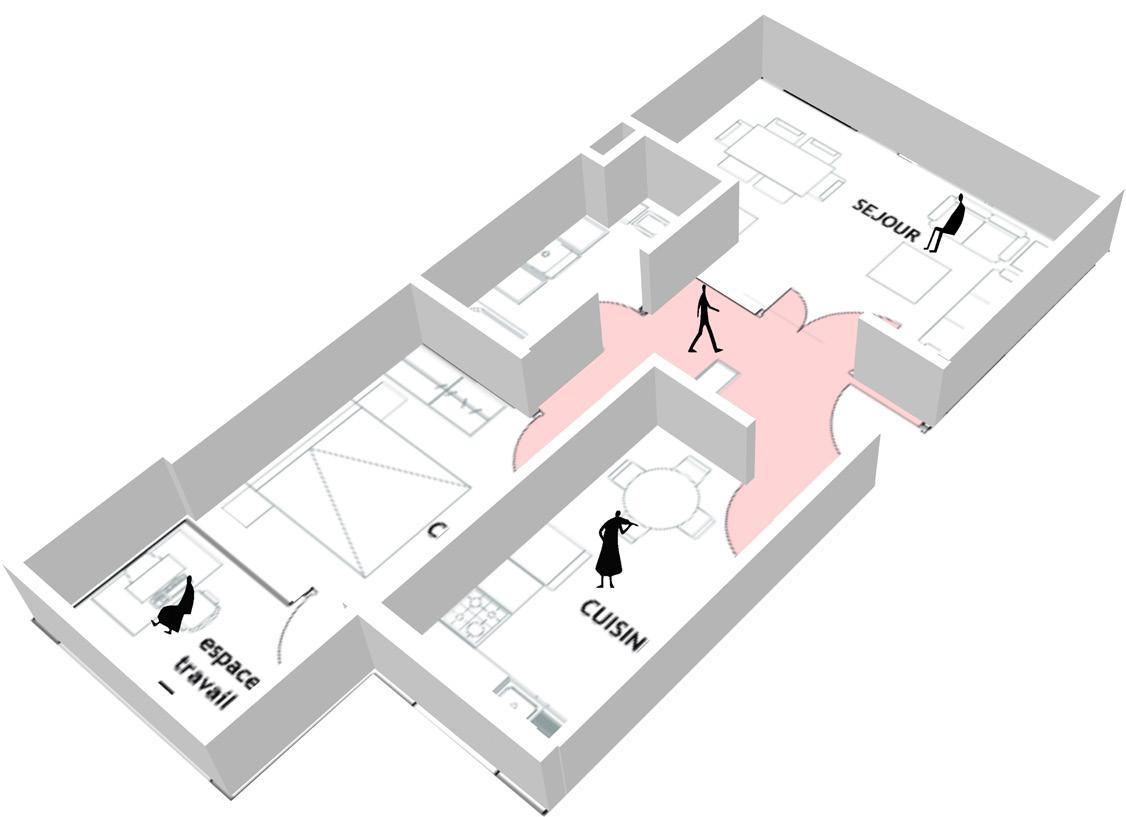

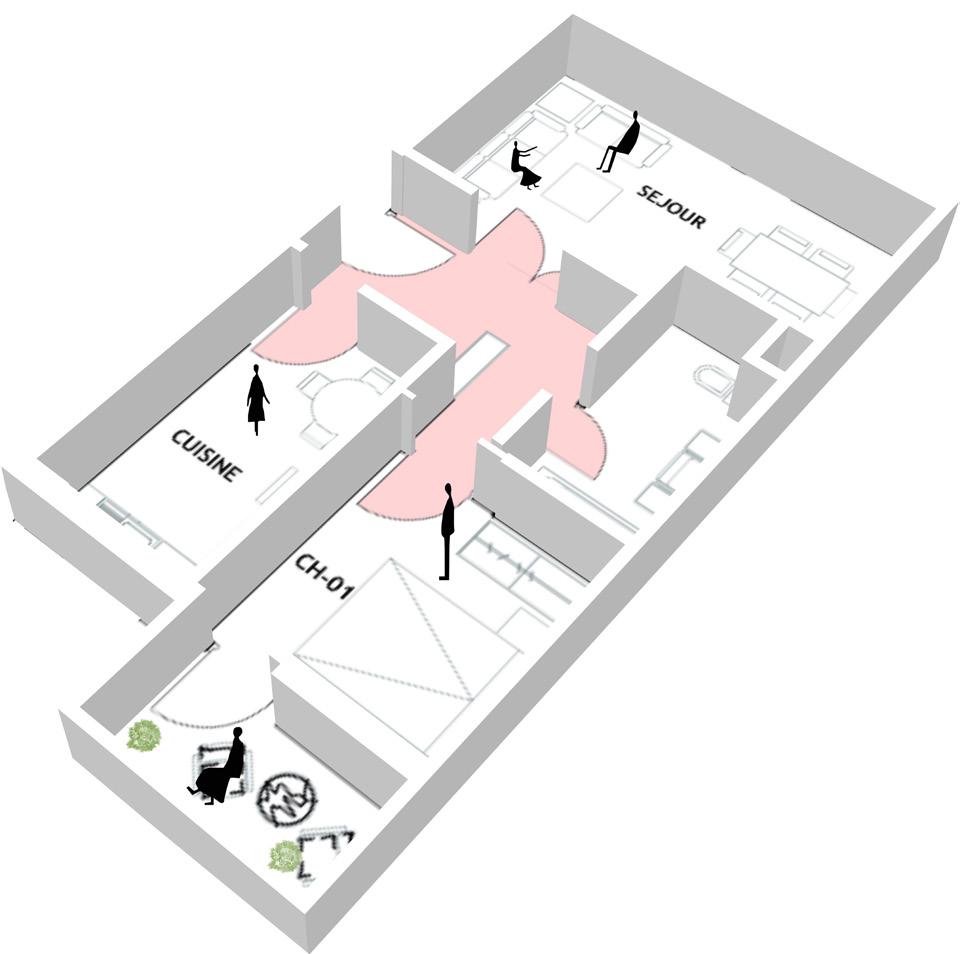

L’organisation des espaces a l’intérieur des appartements est faite d’une manière générale selon les schémas suivants :

L’accès à l’appartement ce fait directement par un hall accueillant qui distribue vers les espaces jours (la cuisine et le séjour).

Puis pour préserver l’intimité des espaces privés la distribution aux chambres se fait par un couloir. Le schéma illustrant l’organisation Spatiale d’un f3 sans spécificité. Pour les f2 et les f4 en simplex la seul différence c’est une pièce (chambre) en plus ou en moins.

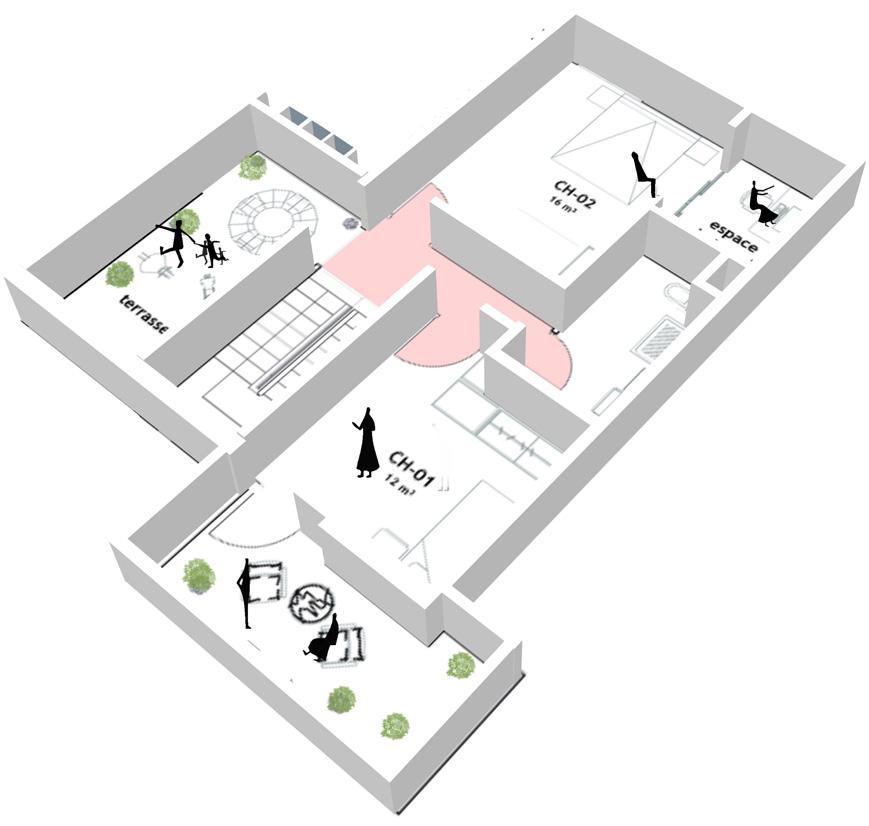

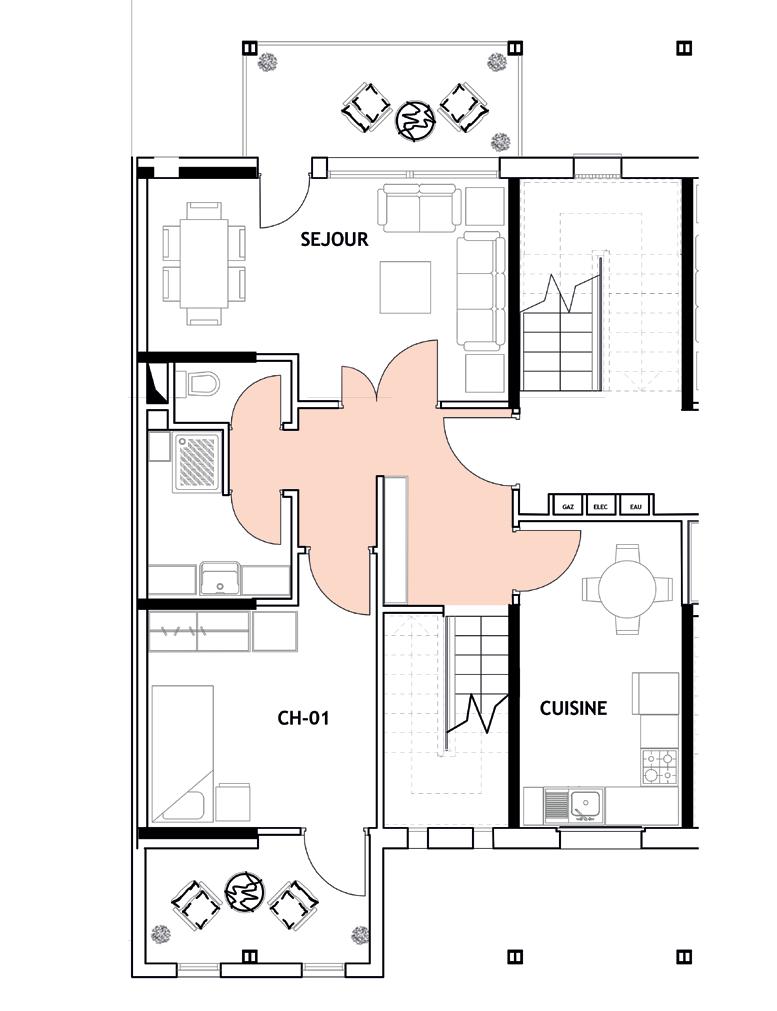

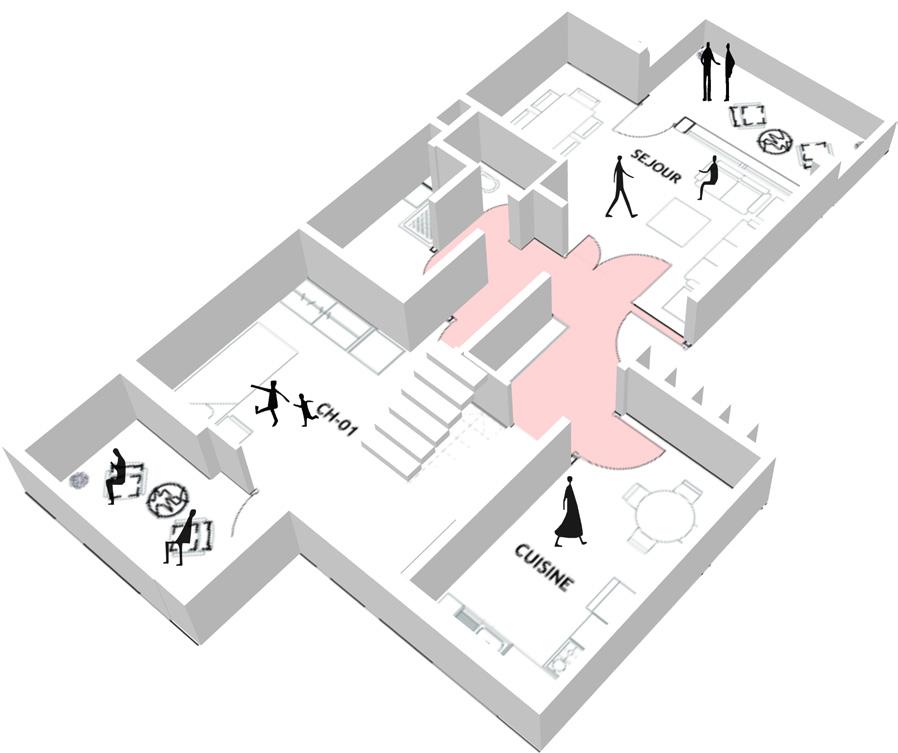

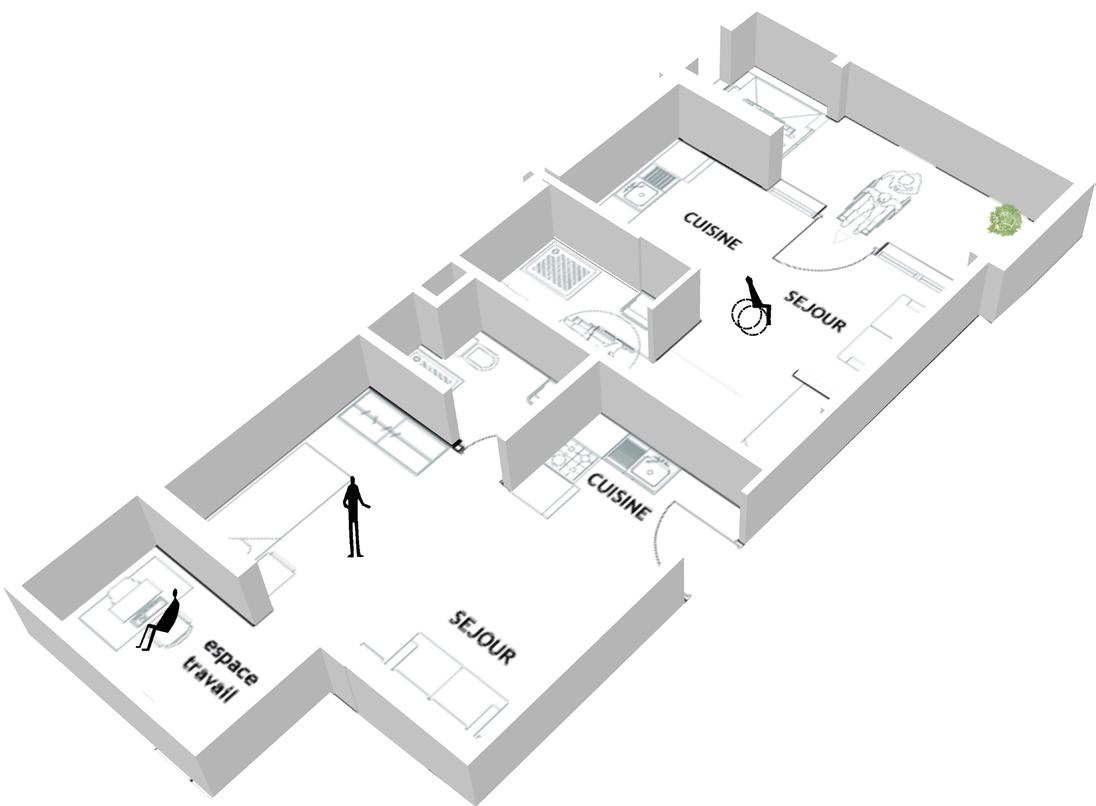

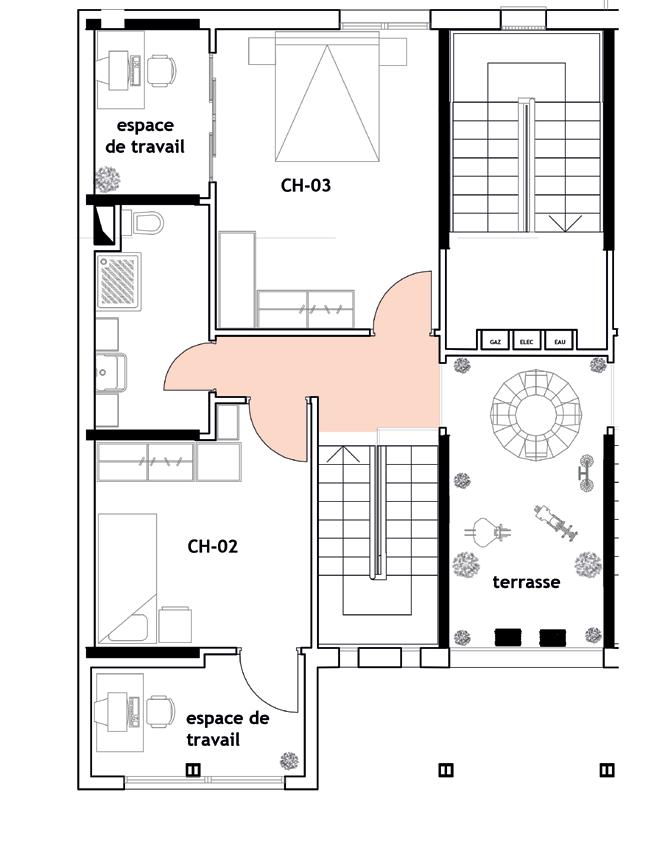

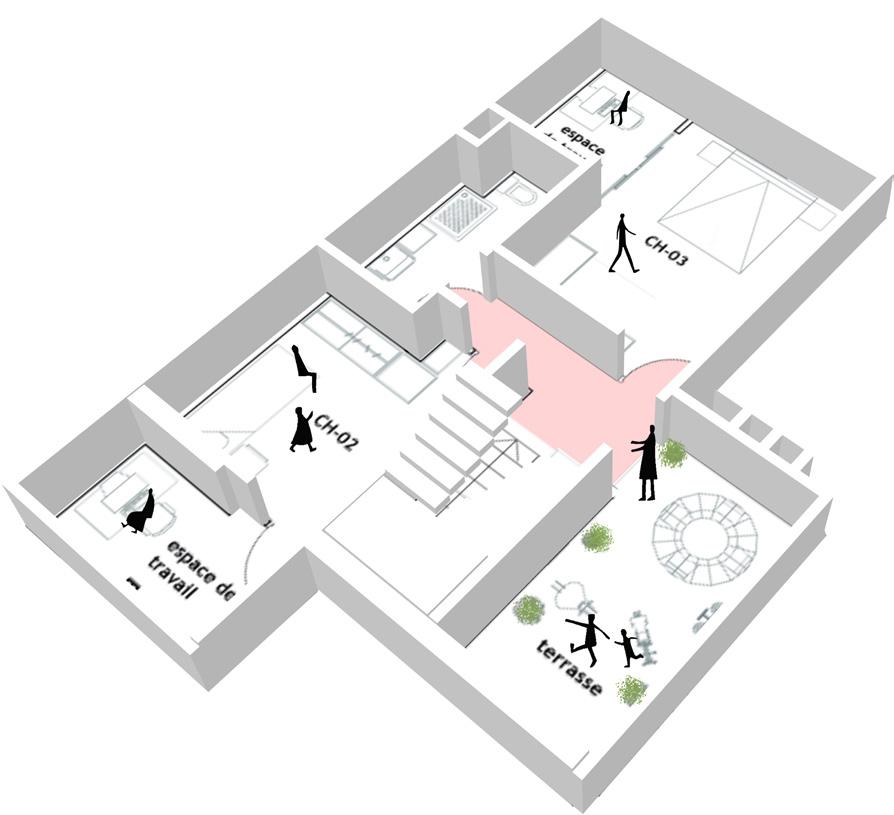

Les schémas suivants illustrant l’organisation spatiale d’un f3 en duplex avec spécificité (coin de télétravail, espace de jeux, espace de partage de repas).

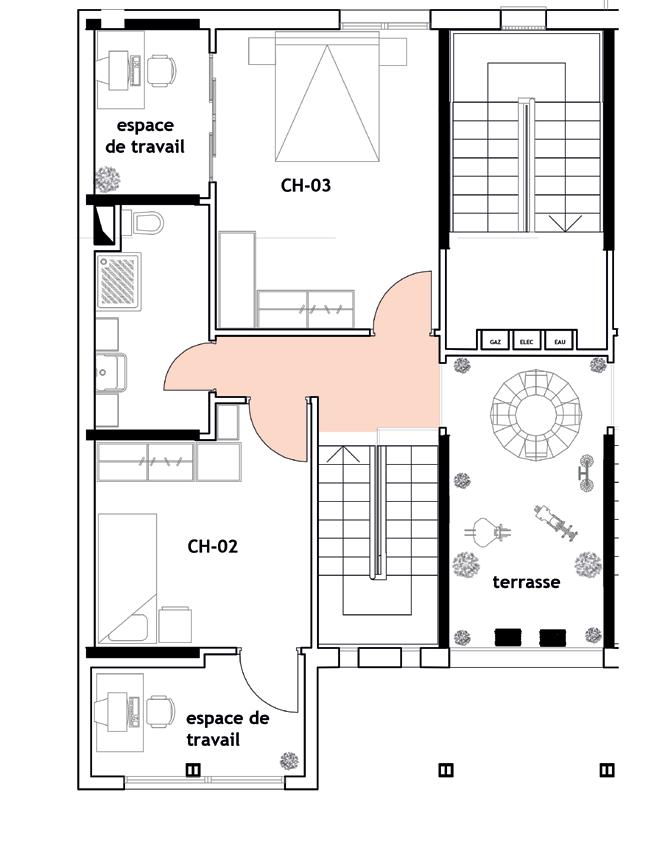

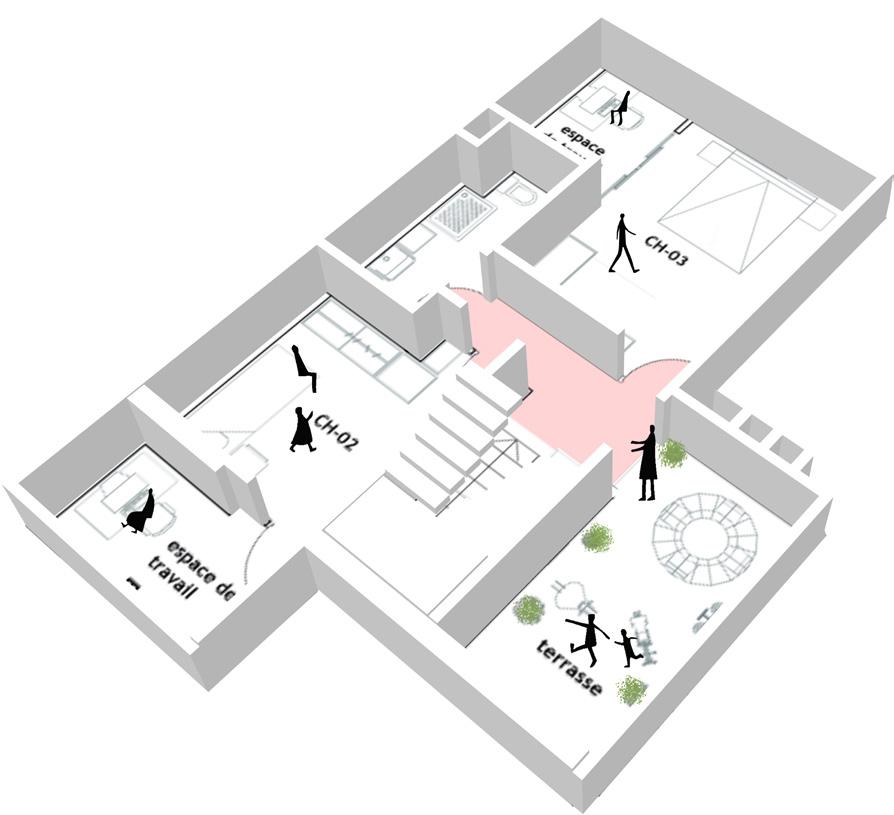

Pour les f4 en duplex la seule différence c’est d’avoir une pièce en plus (chambre) au premier niveau.

L’accès à l’appartement ce fait par un hall accueillant qui distribue vers les espaces jours (le séjour et la cuisine) .

Au deuxième niveau ce trouve les espaces prives (les chambres).

Fig :schéma illustrant l’organisation du 1er niveau d’un appartement f3 en duplex

Fig : schéma illustrant l’organisation du 2ème niveau d’un appartement f3 en duplex

Catalogue des typologies d’habitat

L’organisation spatiale des typologies d’habitat est adaptée aux différents profils à savoir:

Studio : célibataire

Studio spéciale pour les personnes à mobilité réduite.

Studio avec une spécificité : un coin de télétravail.

Fig : plan type des studios pour célibataire

Fig : axonométrie des studios pour célibataire

Studio : couple jeune

Studio avec une spécificité: un coin de télétravail.

Fig : plan type studio pour couple jeune

Fig : axonométrie d’un studio pour couple jeune

41 42

5. Organisation spatiale des typologies

6.

d’habitat

Fig :schéma illustrant l’organisation globale d’un appartement simplex

Séjour cuisine entrée hall Couloir de distribution SDB+ WC Chambre Chambre Séjour cuisine entrée hall WC Escalier Espace de convivialité chambre Couloir de distribution SDB + WC Escalier Espace de jeux Télétravail chambre terrasse Coin de détente

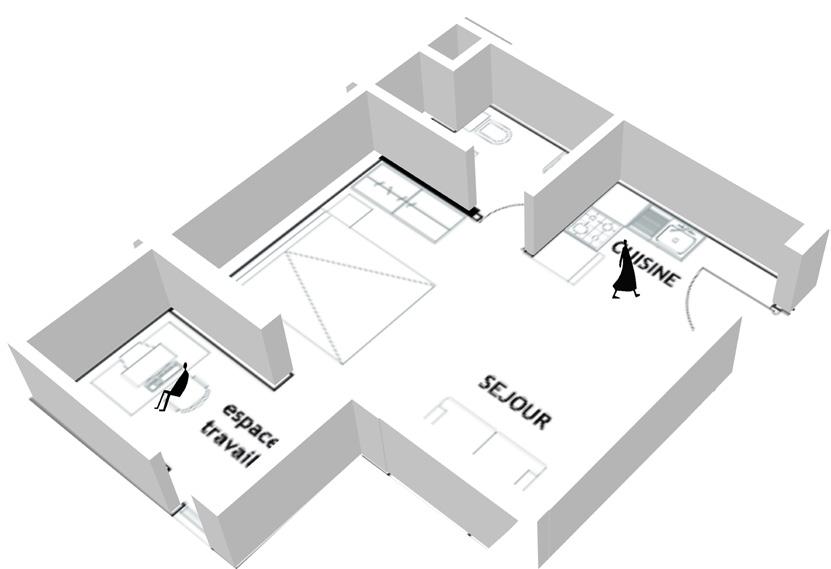

Plan F2: couple sans enfants

f2 avec une spécificité: un coin de télétravail.

Plan F3: couple avec enfants (1 à 2 enfants)

f3 simplex avec des spécificités: coin de détente et terrasse.

Plan F2: couple vieux

f2 avec une spécificité: un coin de détente

f3 duplex avec des spécificités: coin de télétravail, coin de détente, terrasse, espaces de jeux pour enfants .

43 44

d’un f2 pour couple vieux

Fig : plan type f2 pour couple vieux Fig : axonométrie

Fig : plan type f2 pour couple sans enfants Fig : axonométrie f2 pour couple sans enfants

Fig : plan type f3 simplex

Fig : axonométrie f3 simplex

f3 duplex niveau 01

f3 duplex niveau 01

Fig : plan type

Fig : axonométrie

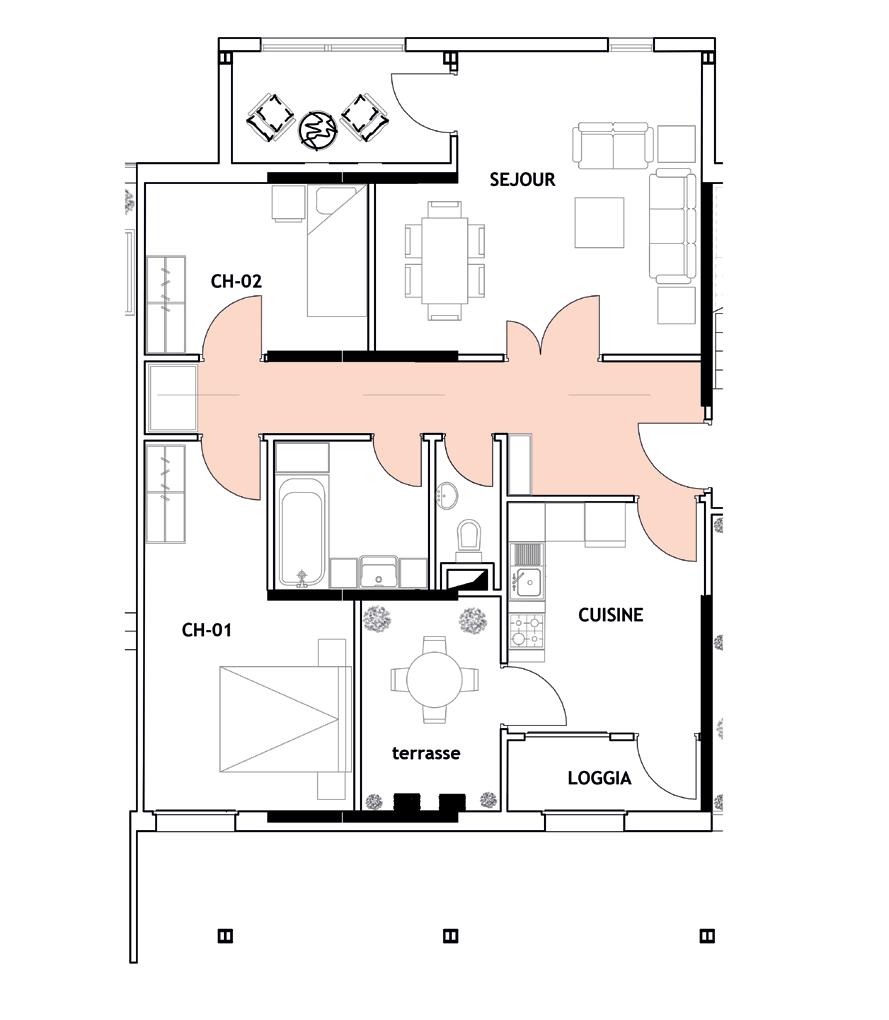

Plan F4 : Couple avec enfants (2 à 4 enfants)

Couple avec enfants (1 à 2 enfants) avec grands parents

f4 simplex avec des spécificités: coin de détente, terrasse et un coin de télétravail.

f4 en duplex : les grands parents dans le premier niveau,et le couple avec ses enfants au deuxième niveaux. Avec des spécificités: coin de détente, terrasse, un coin de télétravail et un espace de jeux pour les enfants.

45 46

Fig : plan type f3 duplex niveau 02

Fig : axonométrie f3 duplex niveau 02

: plan type F4 pour couple avec enfants Fig : axonométrie F4 pour couple avec enfants

Fig

Fig : plan type F4 duplex niveau 01

: plan type F4 duplex niveau 02

Fig

duplex niveau 01 Fig : axonométrie F4 duplex niveau 02

Fig

: axonométrie F4

Enveloppe

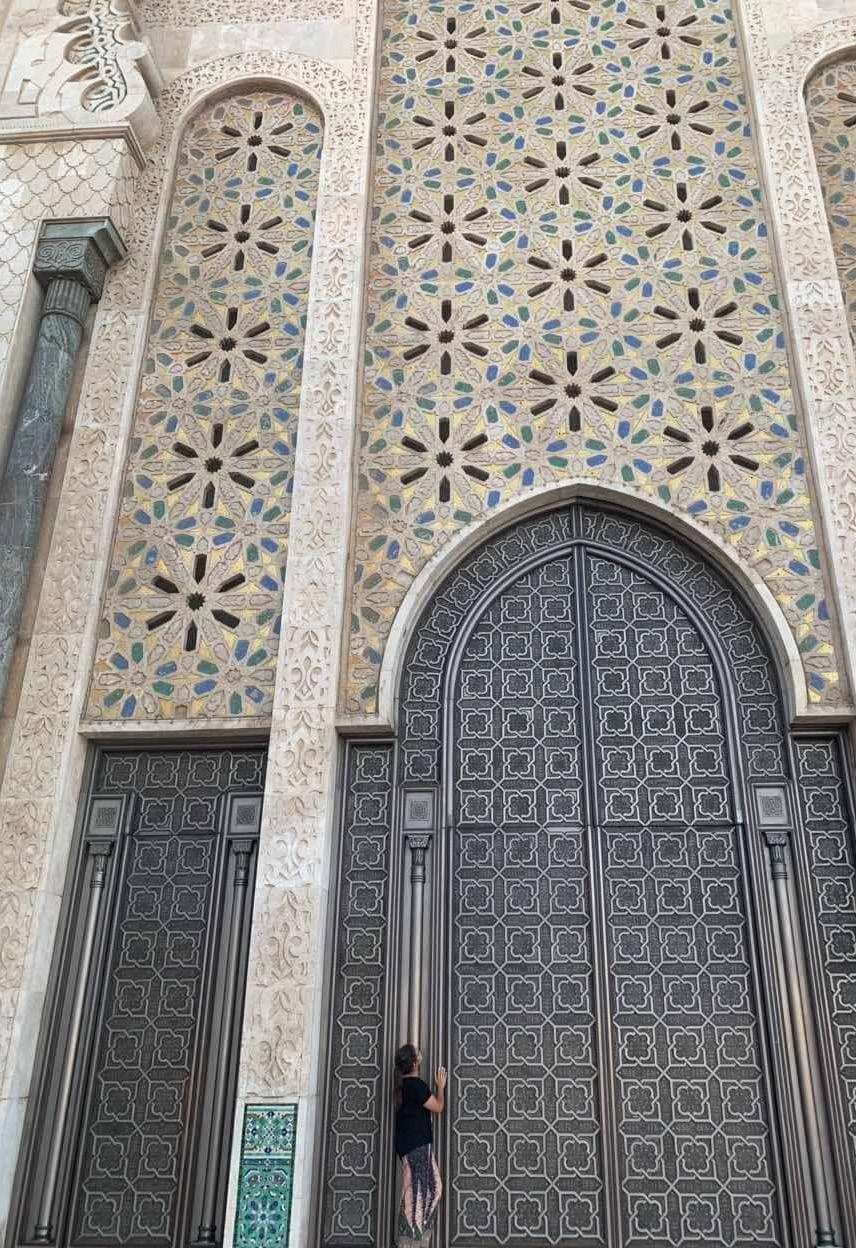

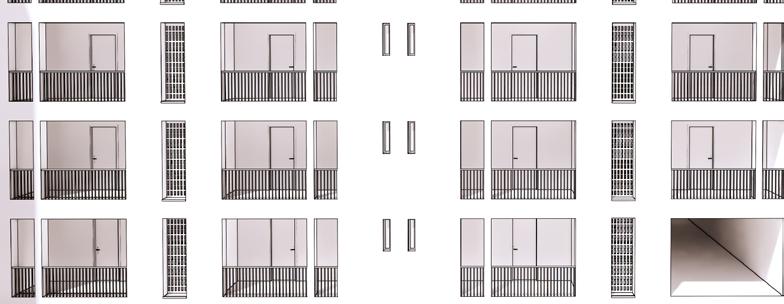

1. Se référer à l’existant

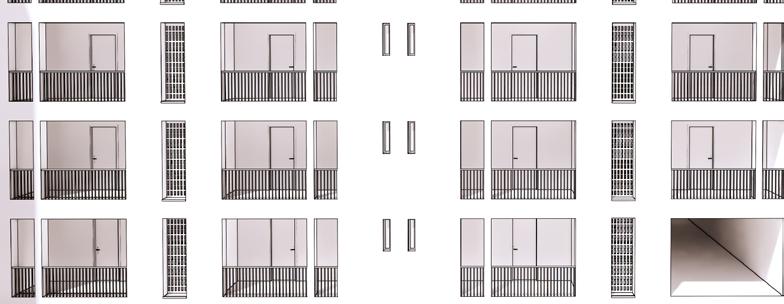

Reprendre les modules des éléments des façades existantes, afin de garder à l’œil les proportions auxquelles elle s’est habituer dans son subconscient.

Fig : les éléments de la façade intérieure avant l’intervention

2. Accentuer l’effet de boites

Minimiser les percements des greffes qui sortent en saillie, sur ce qui permettra de maintenir l’effet de boites. L’utilisation des matériaux contrastants, le bois qui vient apporter un peu de chaleur à la blancheur qui reine dans le site.

3. Dynamiser les façades

Il s’agit d’accorder à chaque greffe sa propre trame d’ouverture afin d’éviter la monotonie, Toute en traitant les cadres des fenêtres d’une manière moderne.

: types d’ouvertures des boites

4. Marquer les entrées

Démarquer les entrées avec un volume en saillie, dans le but quelles soit apparente depuis l’extérieur.

5. Accentuer le jeu entre le plein et le vide

Création des terrasses dans le but de dynamiser et d’accentuer le jeu entre le plein et le vide .

47 48

Fig : les éléments de la façade extérieure avant l’intervention

Fig : les éléments de la façade extérieure après l’intervention Fig : les éléments de la façade intérieure après l’intervention

Fig : type de percement des boites

Fig : matériaux et contraste

Fig

Fig : marquage d’entrées

Fig : le jeu des terrasses

Fig : le jeu des terrasses

6. Humaniser l’ensemble

Introduire de la végétation, avec l’ajout des plantes grimpantes sur la structure apparente.

Mon projet en images

49 50

Fig : les plantes grimpantes

Fig : vue globale depuis l’extérieur

Fig : vue globale depuis l’intérieur

51 52

Fig : vue depuis le boulevard Maache Malek

Fig : vue sur les entrées du projet

53 54

Fig : vue sur les entrées du projet

55 56

57 58

Fig : vue depuis le Boulevard Maache Malek

59 60

Fig : vue globale depuis le Boulevard Maache Malek

Avant & Après

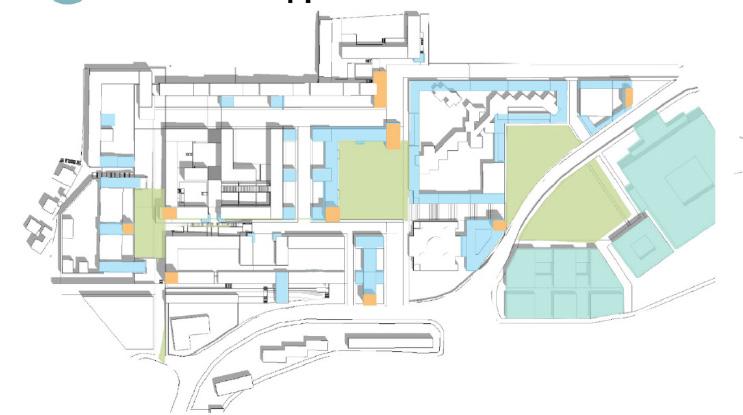

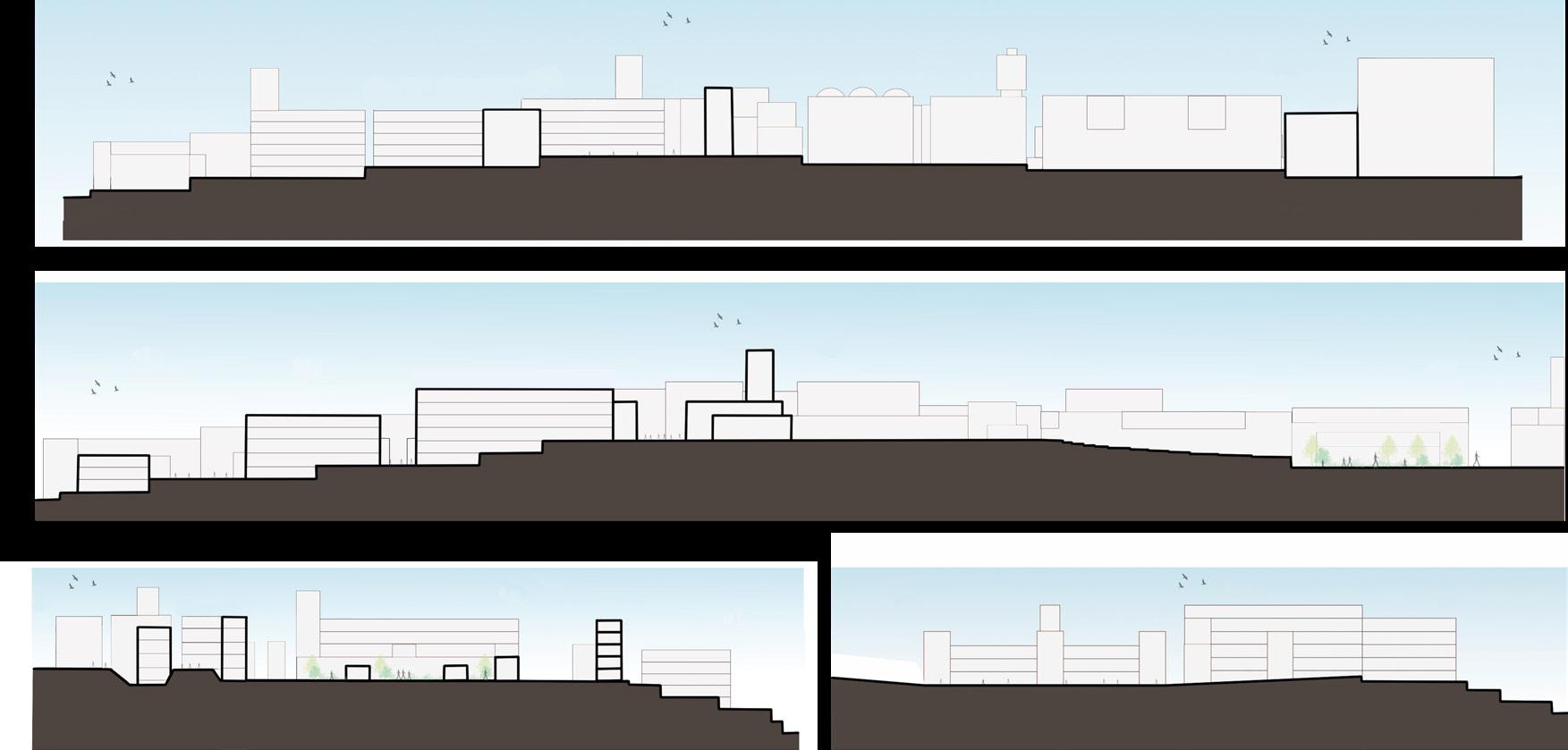

1. Projet urbain

2. Projet architectural

61 62

Restructuration et réorganisation de la cité.

Reconnexion à son environnement.

Faciliter l’orientation à l’intérieur de la cité.

Création d’éléments de repère.

63 64 1. Projet urbain

3 primaires salle de sport Mosquée lycée

Fig : plan de la cité Diar el afia avant l’intervention

Fig : plan de la cité Diar el afia après l’intervention

Fig : vue globale de la cité Diar el afia avant l’intervention

Fig : vue globale de la citè Diar el afia après l’intervention

Briser la monotonie de la barre.

Ponctuer et séquencer les façades.

Casser l’horizontalité et l’aspect répétitif des éléments de la façade.

Humaniser la barre.

65 66 2. Projet architectural

Fig : vue de la barre avant l’intervention

Fig : vue de la barre avant l’intervention

Fig : vue de la barre après l’intervention

Fig : vue de la barre après l’intervention

Adapter les typologies de l’habitat aux composants de la famille algérienne.

Diversifier les typologie d’habitat.

Fig : plan type des appartements au RDC avant l’intervention

en duplex

en

Fig : plan type des appartements au RDC après l’intervention

Adapter les typologies de l’habitat aux nouveaux besoins de la société.

Introduire la notion de convivialité à l’intérieur de la barre.

Fig : plan type des appartements à l’étage avant l’intervention

Fig : plan type des appartements à l’étage après l’intervention

67 68

f3 f3 f3

f3

f3

simplex f4

simplex f3

duplex f3 en duplex f3 f4 f3 f3 f3 f4

en duplex

en

en

D ossier G raphique

69 70

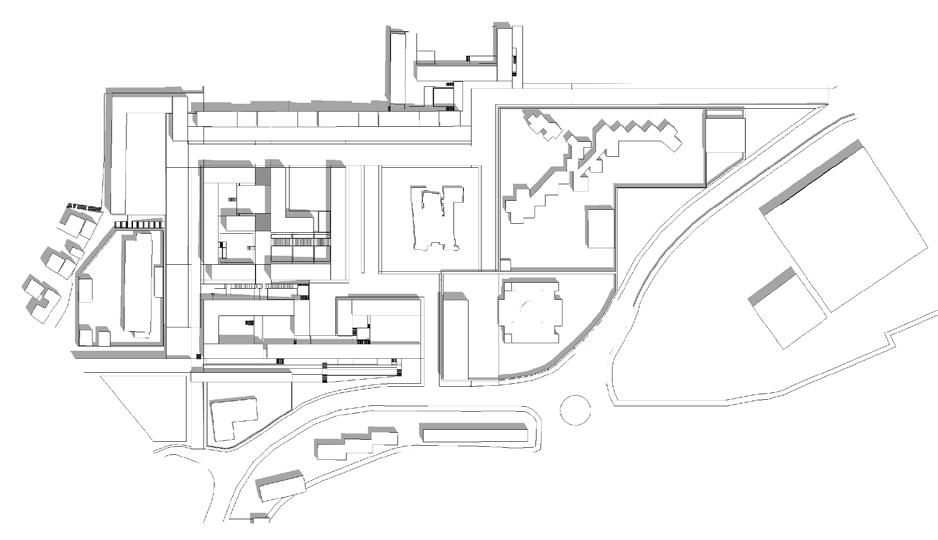

1. Projet urbain

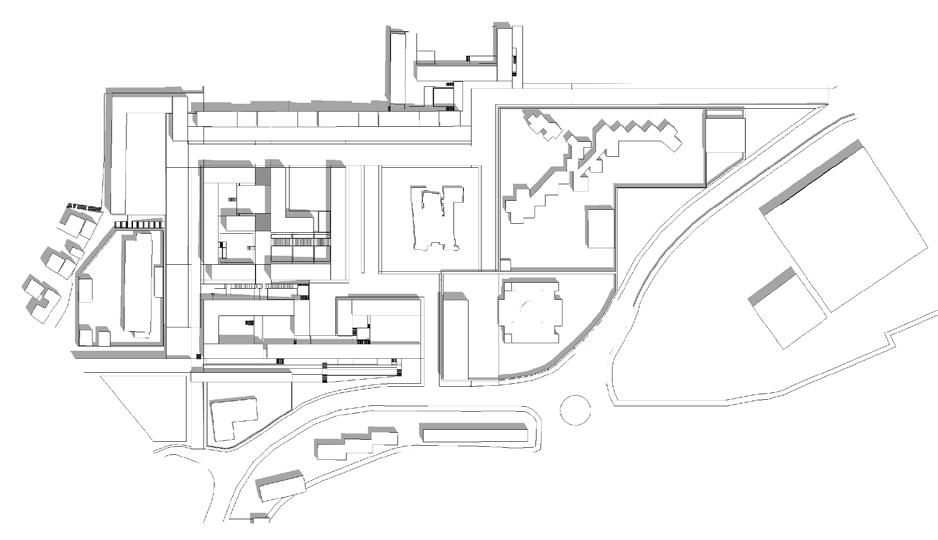

2. Le relevé du bâtiment existant

71 72

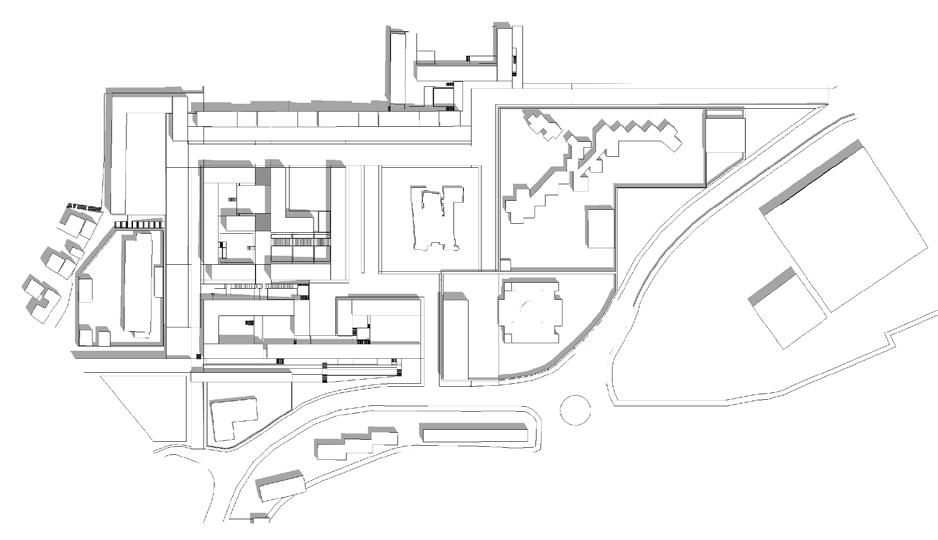

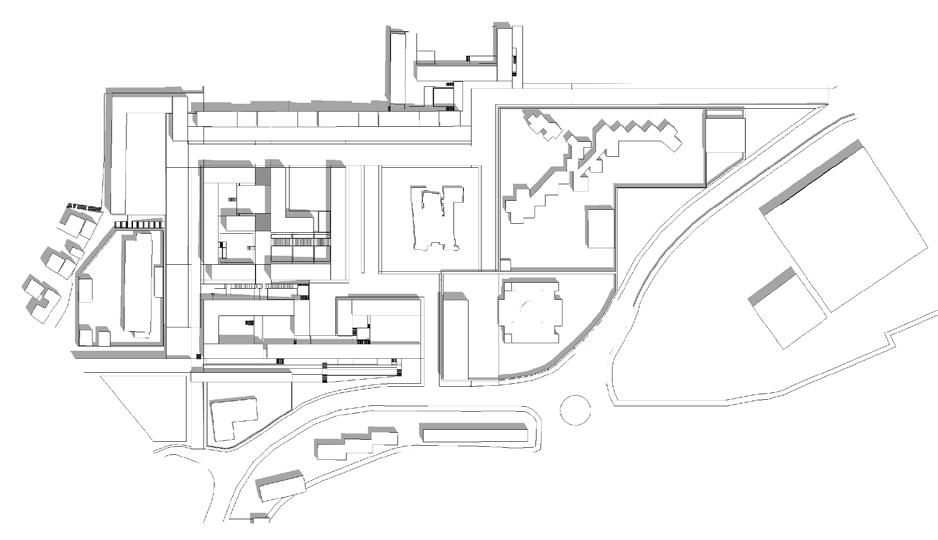

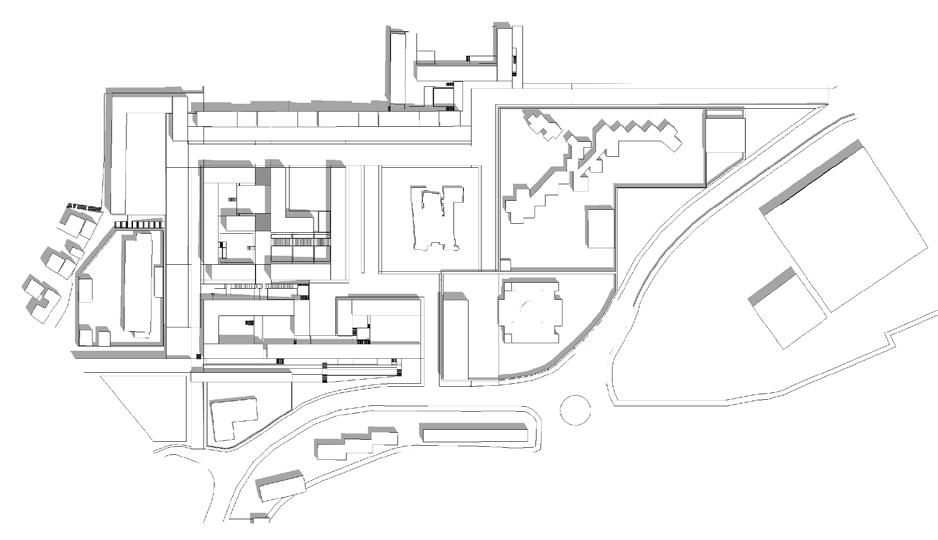

Fig : plan de masse

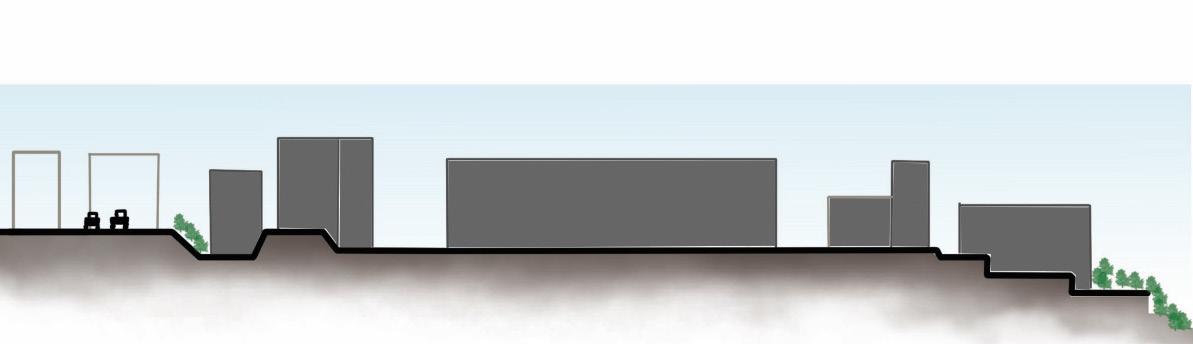

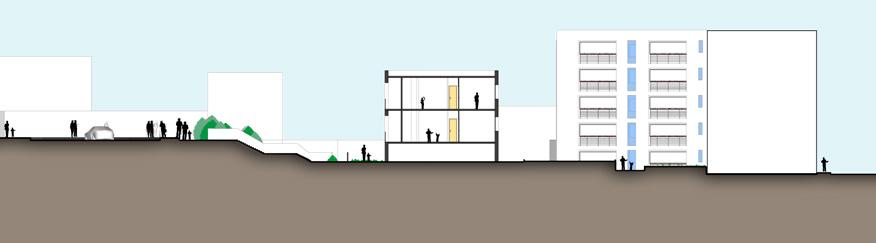

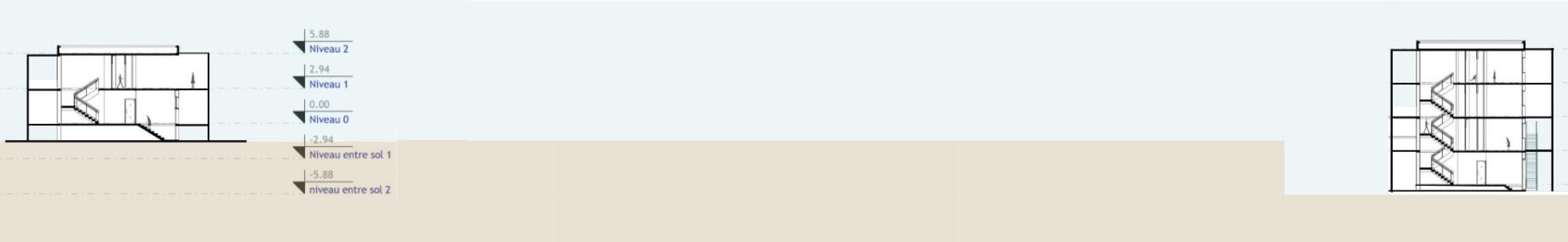

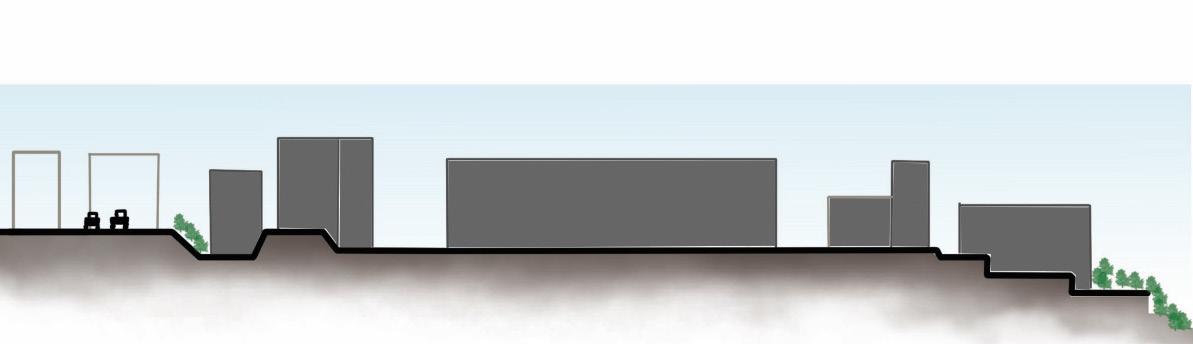

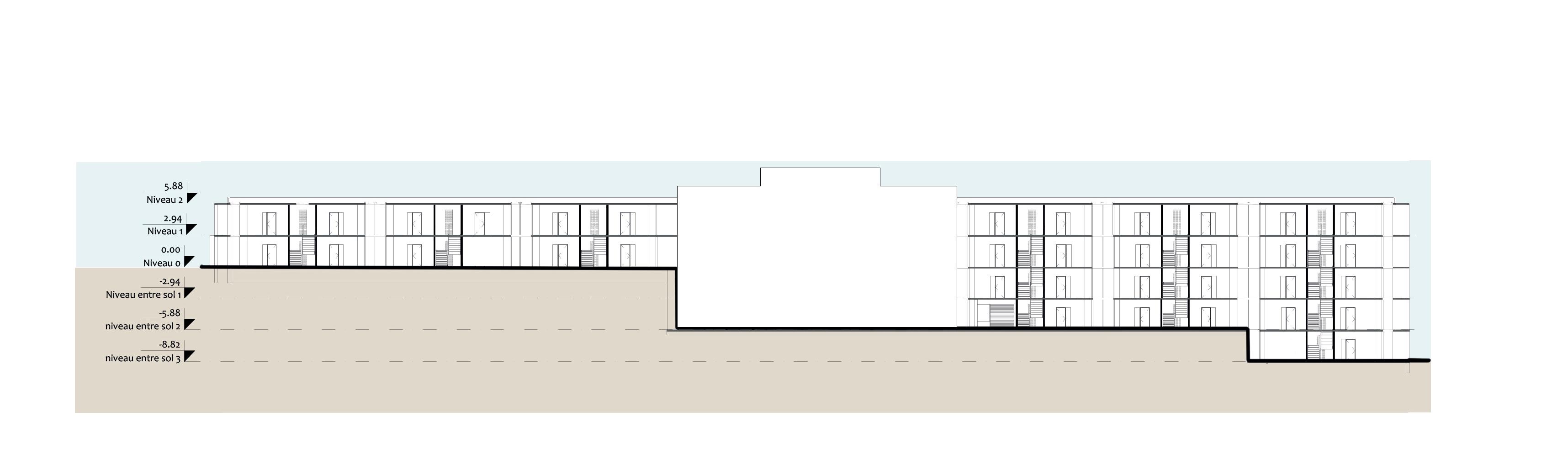

Fig : coupe après intervention

Boulevard

R+1 R+3 R+3 R+3 R+3 R+4 R+4 R+5 R+4 f3 f3 f3 f4 f4 f3 f3 f3

Maache Malek

Fig : plan type rdc

0 2 4 6 8 10

Fig : plan type étage

A A C C D D B B 3 primaires Salle de sport mosquée annexe lycée

coupe A/A

coupe B/B

coupe C/C coupe D/D

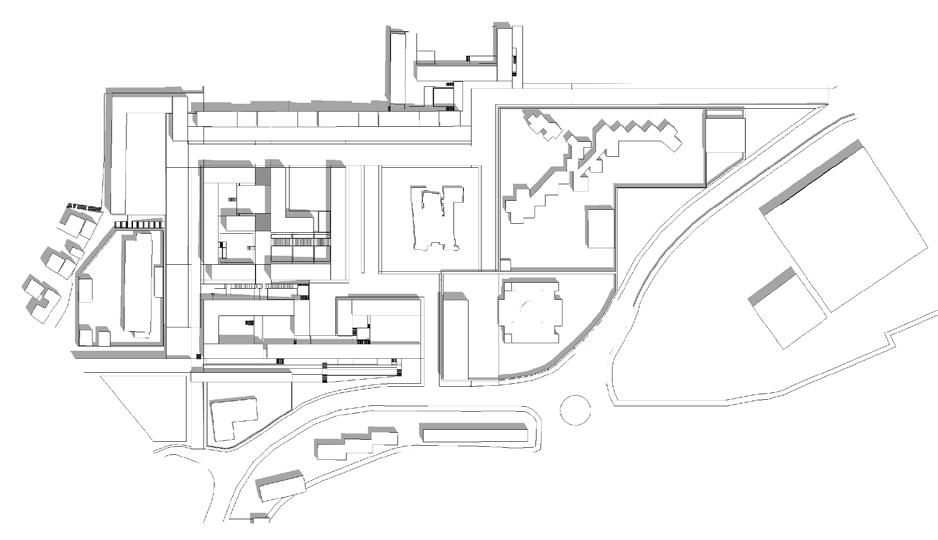

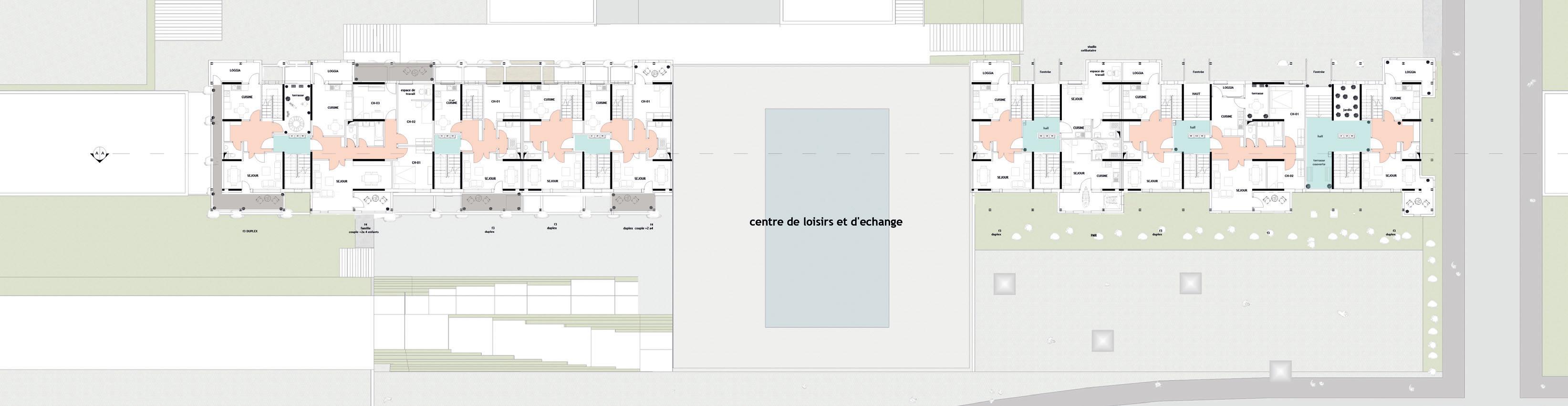

Fig : plan de masse apres intervention

73 74 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10

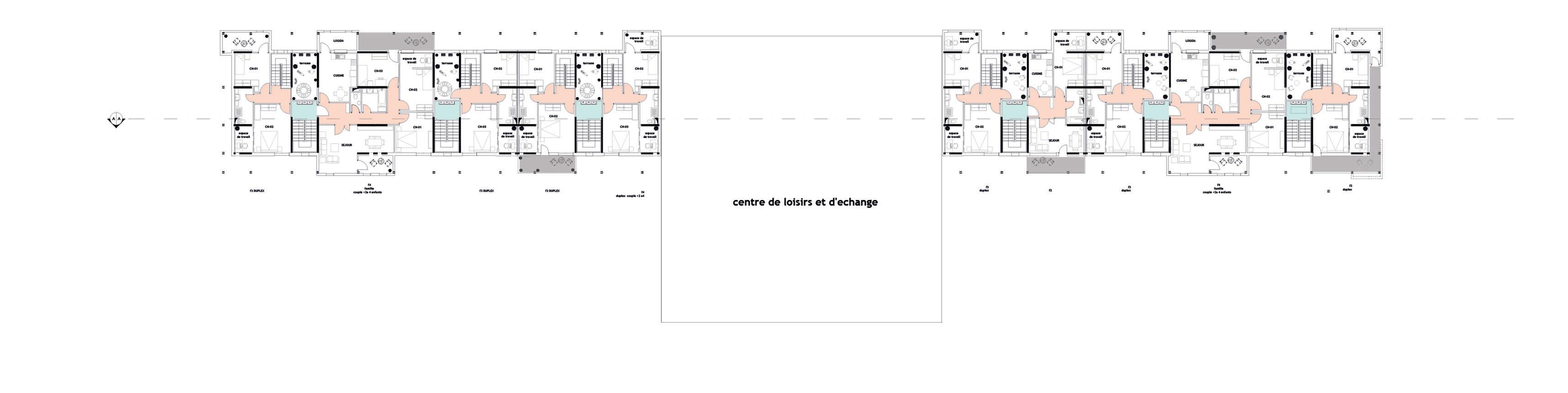

: plan entre sol 01

Fig : plan 1 èr étage

Fig

Fig : plan RDC

75 76 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10

Fig : plan entre sol 02

Fig : plan entre sol 03

77 78 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10

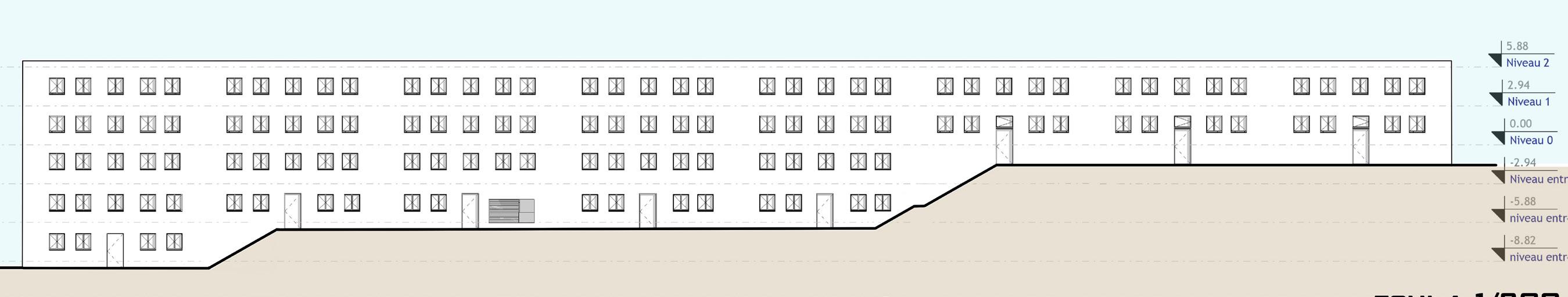

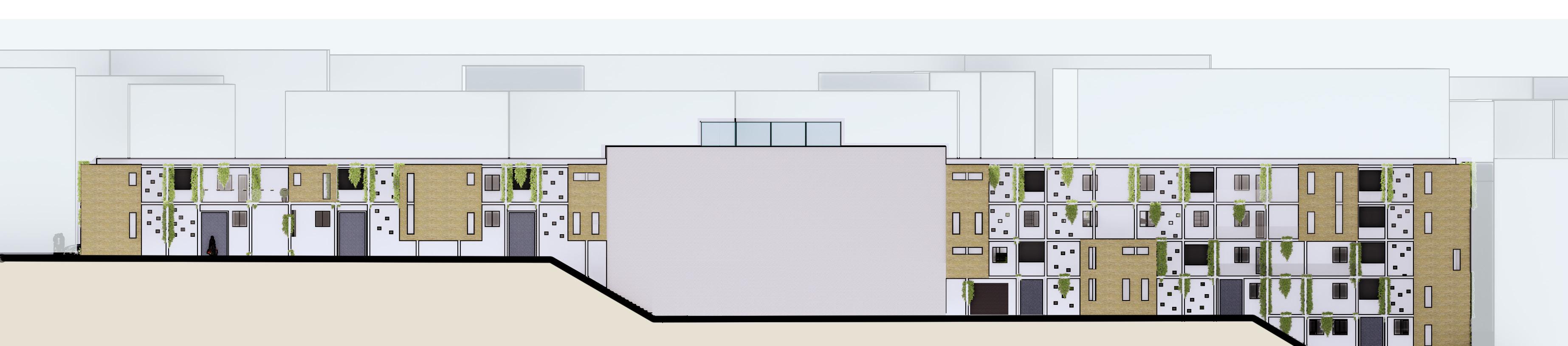

Fig : façade nord

Fig : façade sud

Fig : coupe A/A

Fig : coupe B/B

Fig : coupe C/C

79 80 3. Projet architectural

R+1 R+3 R+3 R+3 R+3

R+5 R+4 R+4 R+4 R+4 0 2 8 4 6 10

Fig : plan de masse Boulevard Maache Malek

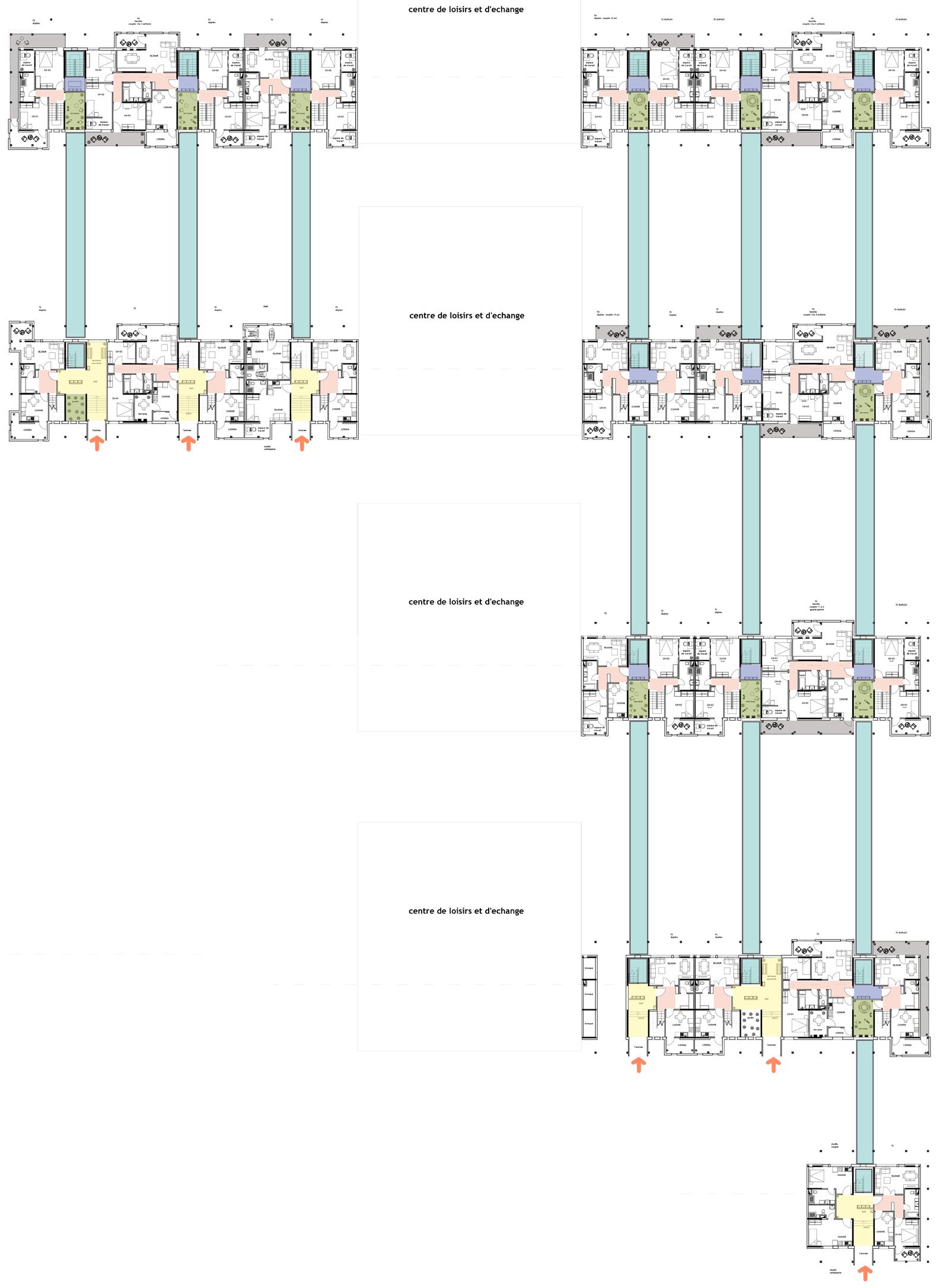

centre de loisirs et d’echange

Fig : plan 1èr étage

81 82 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10

Fig : plan RDC

Fig : plan entre sol 02

Fig : plan entre sol 01

83 84 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10

Fig : plan entre sol 03

Fig : façade nord

Fig : façade sud

85 86

Fig : coupe A/A

Fig : coupe B/B

0 2 8 4 6 10 0 2 8 4 6 10

Fig : coupe C/C

B ibliographie

• Mémoire de recherche : La Transformation, condition de mutation des Grands Ensembles. Issuu. l’adresse https://issuu.com/marinegerbet/ docs/memoire_de_recherche.

• Architecture et Covid-19 : Quelles leçons tirer pour l’habitat de demain ? (s. d.). l’adresse https://blog.batimat.com/architecture-covid-19-habitat/

• Chanteraines et Moulin-Sisley—Localisation de l’Opération Gallieni. pdf. (s. d.). l’adresse http://documents.projets-environnement.gouv. fr/2019/04/30/295152/295152_RNT.pdf

• Chanteraines, P., & Moulin-Sisley, J. (s. d.). Localisation de l’Opération Gallieni. 27.

• Durabilité, Responsabilité, Architecture. (2017, juin 28). Archistorm. https://www.archistorm.com/durabilitearchi/

• Habitat_collectif_L2S2.pdf. (s. d.). l’adresse https://iast.univ-setif.dz/ documents/Cours/Habitat_collectif_L2S2.pdf

• La solution des grands ensembles—Persée. (s. d.). l’adresse https:// www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_64_1_3895

• Réhabilitation des grands ensembles de logements : Quels rapports entre l’objet architectural et l’espace public ? | Maison de l’Urbanité. (s. d.). l’adresse http://www.maisondelurbanite.org/articles/rehabilitationdes-grands-ensembles-de-logements-quels-rapports-entre-lobjetarchitectural

• Un problème complexe et débattu : Les grands ensembles—Persée. (s. d.). l’adresse https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1963_ num_40_318_5657

• Untitled Document. (s. d.-a). l’adresse https://www.arturbain.fr/arturbain/ vocabulaire/francais/fiches/centralite/fiche_interactive/fiche.htm

• Untitled Document. (s. d.-b). l’adresse https://www.arturbain.fr/arturbain/ vocabulaire/francais/fiches/centralite/fiche_interactive/fiche.htm

87 88

A nnexe

89 90

91 92

Juillet 2021