5 minute read

Unverzichtbar

from kontur45

Dieser Klang ist unverzichtbar

Geprobt werden durfte „Jephtha“ von Händel, eine öffentliche Aufführung war im März noch verboten. Sie erfolgt im kommenden Jahr. Bis dahin ist hoffentlich Gelegenheit, die starken Bande zwischen dem Symphonieorchester Vorarlberg und dem Publikum wieder zu feiern.

Wenn sich die Musiker wie das Publikum auch noch nicht am Ende der langen Durststrecke befinden, so ist es doch sicher, dass jene Freude, die das Symphonieorchester Vorarlberg mit seinen Konzerten auslöste, noch nachwirkt. Wer möchte, kann die positiven Effekte, die ein Musikerlebnis im Bereich der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung bewirkt, in der neuen Studie nachlesen, die für das Orchester erstellt wurde. Wer die Konzerte miterlebte, weiß es sowieso. So gesehen wundert es auch nicht, dass mitwirkende Musikerinnen und Musiker auf die Frage nach dem Besonderen am Orchester immer wieder aussagen, dass sie die persönlichen Beziehungen schätzen, das Engagement der Kollegen oder den Willen der Spitzenmusiker, bei jeder Zusammenkunft das Optimale aus sich herauszuholen.

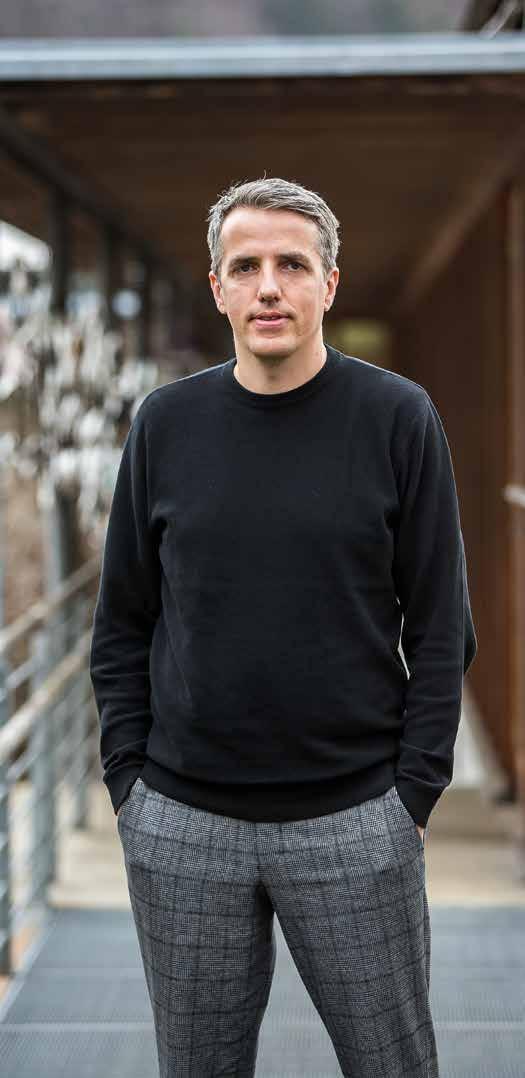

Gründung 1984. „Rund 70 Prozent der Musikerinnen und Musiker sind hier im Land ansässig“, bestätigt der neue Geschäftsführer Sebastian Hazod. Die zweitgrößte Gruppe stamme aus dem benachbarten Ausland. „Unsere Mitglieder verpflichten sich für eine gewisse Anzahl an Produktionen, woraus sich eine sehr enge Bindung zum Klangkörper ergibt.“ Überlegungen, die zur Gründung des Orchesters im Jahr 1984 führten, sind somit immer noch gültig. Als der Dirigent Christoph Eberle mit dem Klangkörper an die Öffentlichkeit trat, stand der Wunsch, gut ausgebildeten Musikerinnen und Musikern im eigenen Land ein Betätigungsfeld zu ermöglichen, im Vordergrund. Das Musikleben erfuhr somit nicht nur durch die Etablierung des Landeskonservatoriums und der Tatsache, dass immer mehr Vorarlberger nach der Ausbildung in Feldkirch auch ein Hochschulstudium absolvierten, einen beachtlichen Aufschwung. Beobachter

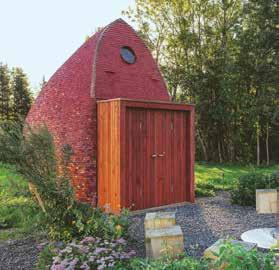

„Jephtha“ stand zuletzt im Mittelpunkt der Orchesterarbeit. der Theater- und Musiktheaterszene erinnern sich noch gut daran, als Eberle dann – sozusagen ganz sachte – gemeinsam mit Bruno Felix, dem damaligen Impresario des Theaters für Vorarlberg, eine Opernproduktionsserie in Gang setzte. Schon beim ersten kleinen Schritt mit Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ war zu spüren, dass da noch etwas nachkommt.

Im Jahr darauf verfolgte das Publikum im Bregenzer Kornmarkttheater mit Begeisterung Mozarts „Cosi fan tutte“ und wurde bald auch mit Produktionen wie Puccinis „Madama Butterfly“ oder „Salome“ von Richard Strauss belohnt. Und dass der Schauspieler Tobias Moretti hier erstmals mit Mozarts „Don Giovanni“ eine Oper inszenierte, bleibt in seiner Biografie wie in der Geschichte des Orchesters festgeschrieben.

Festspiele als Partner. Natürlich ist die mit dem Landestheater realisierte Oper zwar ein großes, aber nur ein Projekt im Jahresspielplan des Orchesters, das nach den Gründerjahren als sein eigener Veranstalter auftrat und für die szenischen Vorhaben nicht nur in dieser Bühne, sondern auch mit den Bregenzer Festspielen einen Koproduktionspartner fand und nach wie vor hat. Genaugenommen ist es eines der Vermächtnisse des Festspielintendanten Alfred Wopmann, dass die Bindung stärker wurde. In seinem letzten Jahr in Bregenz hatte er neben den großen Produktionen auf der Seebühne und im Festspielhaus nicht nur zeitgenössische Stücke auf der Werkstattbühne etabliert, er hat auch ein weiteres Haus für Musiktheater geöffnet. Am Kornmarkt kombinierte man im Sommer 2003 Janáceks „Tagebuch eines Verschollenen“ mit „La voix humaine“ von Poulenc. Wopmanns Nachfolger David Pountney erreichte mit der Neubearbeitung von Kurt Weills „Der Kuhhandel“ einiges Aufsehen und hielt nicht nur an diesem Schauplatz, sondern auch an der Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester Vorarlberg fest.

Auch Intendantin Elisabeth Sobotka hat dieses Orchester nicht nur im Konzertprogramm, am Kornmarkt wurde in den letzten Jahren ein Opernstudio eingerichtet, das Symphonieorchester, längst als SOV eine Marke, bildet die verlässliche Basis für Produktionen mit jungen Sängern. Wenn

Sebastian Hazod ist sein einigen Jahren SOV-Geschäftsführer.

Zwei Drittel seines Budgets verdient das Orchester selbst. Das ist im Vergleich mit anderen Orchestern ein sehr hoher Eigendeckungsgrad.

Mahler-Zyklus. Kirill Petrenko bleibt dem SOV verbunden.

Gérard Korsten war viele Jahre Chefdirigent. Neuer Chef. Leo McFall und der Solist Kian Soltani.

in diesem Jahr die österreichische Erstaufführung der Symphonie Nr. 3 von Thomas Larcher erfolgt, dann ist der Klangkörper auch Co-Auftraggeber dieses Werks. Sich mit der zeitgenössischen Literatur auseinanderzusetzen, gehöre genauso zur DNA des Orchesters, wie die Pflege der Stärken, die, so Sebastian Hazod, in der Wiener Klassik und in der Romantik oder der frühen Moderne liegen. „Herzog Blaubarts Burg“ von Bela Bartók hatte man nur aufgrund des Lockdowns verschieben müssen, Benjamin Brittens Doppelkonzert für Violine, Viola und Orchester soll noch heuer erklingen und auch die Märchensuite von Bernd Alois Zimmermann wurde aufgrund der Veranstaltungsverbote nicht einfach aus den Augen verloren.

Neue Kompositionen von Österreichern bzw. Vorarlbergern sind zwar selten im Programm, aber sie scheinen auf. So will man sich demnächst dem bekannten Vorarlberger Herbert Willi widmen. Zu den geplanten Vorhaben zählen zudem Werke von Anton Bruckner. Dass sie im Leben von Geschäftsführer Sebastian Hazod, der wie der große Komponist aus Oberösterreich stammt, eine besondere Rolle spielen, soll nicht unerwähnt bleiben. Mit Bruckners 5. Sinfonie kam er bereits als kleines Kind bei langen Autofahrten der Eltern in Berührung.

Kirill Petrenko. Die Rolle der Geschäftsführer des SOV hat auch für die Programmgestaltung eine wesentliche Bedeutung. Thomas Heißbauer, Hazods Vorgänger, hatte während der langen Zeit ohne Chefdirigenten die Werkauswahl ohnehin maßgeblich mitbestimmt und Michael Löbl hat mit Kirill Petrenko jenen Vertrag geschlossen, der dem SOV besonders viel Aufmerksamkeit einbrachte. Die Realisierung eines Zyklus mit allen neun Sinfonien von Gustav Mahler wurde vereinbart, als der einstige Student am Vorarlberger Landeskonservatorium seine steile Karriere erst in Gang setzte. Noch als Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper in München erfolgte das Engagement für den Opernvierteiler „Ring des Nibelungen“ zum 200. Geburtstag von Richard Wagner bei den Festspielen in Bayreuth, vor wenigen Jahren wählten die Berliner Philharmoniker den aus Omsk stammenden Maestro zu ihrem Chef.

Die Bestellung eines SOV-Chefdirigenten bezeichnet Hazod ebenfalls als „durchaus demokratischen Prozess“. Auf Christoph Eberle folgte bekanntermaßen Gérard Korsten, der das Orchester in nächster Zeit auch wieder einmal dirigieren wird und nach einer längeren Pause entschieden sich die Musiker für den Briten Leo McFall. Jetzt muss sich nur noch Corona schleichen, damit sich zwischen Orchester und Dirigenten eine Freundschaft entwickeln

kann. Christa Dietrich

Probespiele gibt es nicht, wir lernen unsere Leute in der Orchestersituation kennen.