KREBS

Diagnostik und Therapie im Wandel

EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

Prostatakrebs

Risikoangepasstes PSA-Screening soll die Früherkennung verbessern

Seite 05

Seltene Blutkrebsform Diagnose der Polycythaemia Vera Seite 12

Glioblastom

Immuntherapie als Hoffnungsschimmer

Seite 15

MEDIAPLANET

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT IN DIESER AUSGABE DEZEMBER 2023

Gulaim Steinrötter Krebs ist allgegenwärtig: die Sorge um die Krebserkrankung einer nahstehenden Person, der Verlust eines geliebten Menschen oder die Angst vor einem positiven Befund.

IN DIESER AUSGABE

Nebennierenrindenkarzinom

Warum der Zeitpunkt der Diagnosestellung für den Krankheitsverlauf von großer Bedeutung ist, erklärt

Prof. Dr. Dr. Matthias Kroiß.

Industry Development Manager Healthcare: Gulaim Steinrötter Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Henriette Schröder (Managing Director), Philipp Colaço (Director Business Development), Alexandra Lassas (Content and Production Manager), Lea Hartmann (Design), Cover: national cancer institute unsplash, Mediaplanet-Kontakt: de.redaktion@mediaplanet.com

Text Jörg A. Hoppe

Fortschritt und Forschung entscheiden über Leben

und Tod

Alles eine Frage der Zeit - medizinischer Fortschritt rettet Leben!

2016 bekam ich die Diagnose AML - Akute Myeloische Leukämie. Meine Mutter war ein paar Jahre zuvor an derselben Krankheit verstorben, ich hatte sogar die José Carreras TV-Gala produziert, war also mit der Krankheit eigentlich vertraut. Und dann stand ich doch da wie ein Hase im Scheinwerferlicht: geschockt, paralysiert, sprachlos!

Egal wie intensiv man mit Krebs in Berührung gekommen ist - die eigene Diagnose haut einen erstmal komplett um. Umso wichtiger ist es, aufgefangen zu werden in einem Netz aus bestmöglicher medizinischer Versorgung und sozialer Unterstützung. Dazu gehört zuvorderst, dass man seine Ängste und die Unmengen an Fragen teilen kann, mit denen man umso schwieriger umzugehen weiß, wenn es ums nackte Überleben und das „Wie-danach-weiterleben“ geht. Es braucht kompetente Ärzte, denen ich als Patient vertraue, die mich transparent und verständlich abholen und einbinden in alle Therapieschritte. Vielleicht auch in Studien, falls erforderlich und möglich. Doch das ist leider nicht selbstverständlich im teuersten Gesundheitssystem Europas. Nach einer Fehldiagnose und entsprechend falscher Behandlung war klar, dass nur eine Stammzelltransplantation mein Leben retten konnte. Ich habe AML im Gegensatz zu meiner Mutter überlebt, dank enormer medizinischer Fortschritte und hervorragenden Ärzten und dank der engagierten Unterstützung von Familie und Freunden, die mir immer das Gefühl gegeben haben: Du bist nicht allein. Das ist die Idee von yeswecan!cer.

Mit unseren vielfältigen kostenlosen digitalen und hybriden Angeboten wollen wir Betroffene untereinander und auf Augenhöhe mit führenden Onkologen und Experten vernetzen. Denn Krebs braucht Kommunikation!

Sie hatte gute Ärzte, aber einfach noch keine Therapie, die sie retten konnte. Sie war damals schlicht und ergreifend zu alt, um noch eine Stammzelltransplantation zu bekommen. 13 Jahre liegen zwischen ihrem Tod und meiner Erkrankung. 13 Jahre Forschung und Fortschritt im Kampf gegen Krebs. Ich wünsche mir, dass die Quantensprünge in der modernen Krebsforschung viel schneller die Patienten erreichen. Für eine hochwertige Versorgung muss das deutsche Gesundheitssystem stärker am Patientennutzen und an der Ergebnisqualität ausgerichtet werden.

Wir bei yeswecan!cer werden uns dafür einsetzen.

Ich wünsche mir, dass die Quantensprünge in der modernen Krebsforschung viel schneller die Patienten erreichen.

Metastasierter Brustkrebs Bloggerin, Patientenvertreterin und Brustkrebsaktivistin Claudia AltmannPospischek im Interview. yeswecan!cer ist Deutschlands größte digitale Selbsthilfegruppe. Die YES!APP hilft Krebspatient*innen und ihren Angehörigen, sich überall mit anderen Betroffenen zu vernetzen. Zudem ermöglicht sie den Austausch mit Expert*innen aus Medizin und Forschung. Die von Betroffenen gegründete gemeinnützige Organisation setzt sich ein für einen angst- und tabufreien Umgang mit Krebs. Denn Krebs braucht Kommunikation.

Alle Artikel, die mit “In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Wir wollen den Unterschied im Umgang mit Krebs erlebbar machen und Betroffene befähigen, die bestmögliche Behandlung für sich zu finden und einfordern zu können. Wir möchten mehr Patientensicherheit. Das alles geht nur mit deutlich mehr Digitalisierung und mehr Herz. yeswecan!cer kämpft dafür.

Als meine Mutter vor 20 Jahren an „meiner“ Leukämie erkrankte, war sie so alt wie ich heute.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der LA MESMA GmbH entstanden.

Deine Geschichte ist unsere Geschichte

Sport- und Bademode für Frauen mit Brustprothesen. Hochwertig, funktional und wunderschön.

Esther Hirsch ist leidenschaftlich gerne schwimmen gegangen. Doch als sie den Großteil ihrer linken Brust verloren hat, zog sie sich immer mehr zurück. Denn die Bademode, die es auf dem Markt gab, hatte ihr alles andere als gefallen. Bei herkömmlichen Bikinis oder Badeanzügen fand sie zwar ansprechende Modelle, allerdings ohne jeglichen Halt für die Brustprothese. Vor zwei Jahren nahm Esther Hirsch das Problem selbst in die Hand und zeichnete die ersten Entwürfe. Hochwertigkeit plus Funktionalität mit modernem Design zu verbinden war ihr Anspruch.

Die Passform ist von großer Bedeutung, denn bei den betroffenen Frauen kann jede falsche Naht oder ein zu kleiner Bügel reiben, drücken oder Schmerzen verursachen.

Mit hochwertigen und exklusiven Stoffen, wie von der italienischen Firma Boselli, wird sowohl die Bademode als auch die Sportkollektion in Portugal von einem sehr erfahrenen Produzenten in Handarbeit hergestellt. Besonders stolz ist die Gründerin, Esther Hirsch, dass ihr neuester Badeanzug Sakura auf der Mare di Moda in Cannes ausgestellt wurde und das nach einem Jahr in der Branche. Da war sie einfach sprachlos. Nachhaltigkeit

und recycelte Materialien spielen ebenfalls eine große Rolle. Ebenso stolz ist die Wormserin auf ihre erste Sportkollektion, die sowohl In- und Outdoor getragen werden kann als auch im Wasser. Der Hoodie kann auch bei einer Chemotherapie anbehalten werden.

In dem Sporttop sind ebenfalls Innentaschen eingearbeitet, sodass man hier keinen BH mehr tragen muss, sondern die komplette Funktionalität in einem Teil bekommt. Besonders durchdacht sind die Öffnungen der Innentaschen nach oben, die auch im angezogenen Zustand einen Wechsel der Prothese ermöglichen.

Auch hiermit möchte sie den FrauenHalt geben. Nicht nur deren Brustprothese, sondern der Frau im Ganzen.

Jörg A. Hoppe Initiator der digitalen Selbsthilfegruppe yeswecan!er

Weitere Informationen unter: www.yeswecan-cer.org

Mit LA MESMA möchte sie den Frauen wieder ein Stück Normalität zurückbringen, ihr Selbstbewusstsein stärken, und dass sie sich wieder schön fühlen, so wie sie sind. Complete & Unique. Die Produkte von LA MESMA sind im Onlineshop und z.B. bei fina & liv in Stuttgart, München und Leipzig zu erhalten.

Weitere Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie unter: www.la-mesma.com

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 2 Please recycle facebook.com/MediaplanetStories @Mediaplanet_germany

08

14

FOTO: THOMAS RÄSE

selenase ® Das Immunsystem sagt Danke!

zuckerfrei

hochwertiges

Selen in Form von Natriumselenit

selenase® 200 XXL zur Optimierung der Selenversorgung:

selenase® Das Immunsystem sagt Danke!

Vegan, glutenfrei, laktosefrei. 90 Tabletten je Packung

selenase® Das Immunsystem sagt Danke!

selenase ® 200 XXL zur Optimierung der Selenversorgung.

selenase ® 200 XXL zur Optimierung der Selenversorgung.

Wie unterstützt Selen das Immunsystem?

Vegan, glutenfrei, laktosefrei. Ohne Konservierungsstoffe. 90 Tabletten je Packung

Vegan, glutenfrei, laktosefrei. Ohne Konservierungsstoffe.

90 Tabletten je Packung

Wie unterstützt Selen das Immunsystem?

Wie unterstützt Selen das Immunsystem?

Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage: www.biosyn.de/ gesundheitsthemen/selen

Erfahren Sie mehr in unserem Markenshop auf sanicare.de

Erfahren Sie mehr in unserem Markenshop auf sanicare.de

hochwertiges Selen zuckerfrei

Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und der Schilddrüse bei. Eine Tablette selenase 200 XXL enthält 200 µg Selen, entsprechend 364 % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (NRV). Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

biosyn Arzneimittel GmbH

wir forschen

Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und der Schilddrüse bei. Eine Tablette selenase 200 XXL enthält 200 µg Selen, entsprechend 364 % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (NRV). Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. wir forschen

Der Mensch und seine Lebensqualität stehen bei uns im Mittelpunkt

Schorndorfer Straße 32 70734 Fellbach

Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und der Schilddrüse bei. Eine Tablette selenase 200 XXL enthält 200 µg Selen, entsprechend 364 % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (NRV). Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. wir forschen

Der Mensch und seine Lebensqualität stehen bei uns im Mittelpunkt

Der Mensch und seine Lebensqualität stehen bei uns im Mittelpunkt hochwertiges Selen zuckerfrei

Ist Selen gleich Selen?

Made in Germany

Made in Germany

Selen gibt es in verschiedenen Formen, die vom menschlichen Körper unterschiedlich verwendet werden. Die in der Nahrung häufigste Selenform ist Selenomethionin. Dagegen hat die anorganische Selenform Natriumselenit Vorteile als Ergänzung zur Ernährung. Natriumselenit wird vom Körper durch passive Diffusion aufgenommen und schnell in Selenproteine umgewandelt. Der Körper kann es außerdem problemlos über den Urin ausscheiden.

biosyn Arzneimittel GmbH

biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Str. 32, 70734 Fellbach

Tel.: + 49 (0) 711 575 32 - 00 www.biosyn.de

Schorndorfer Str. 32, 70734 Fellbach Tel.: +49 (0) 711 575 32-00 www.biosyn.de

Tel.: +49 (0) 711 575 32-00 www.biosyn.de

Die Bioverfügbarkeit von Selenomethionin ist zwar höher als die von Natriumselenit, aber die Verwertung ist wesentlich komplizierter. Selenomethionin wird vom Körper nicht als Selenform erkannt, sondern mit der Aminosäure Methionin verwechselt. Das führt dazu, dass Selenomethionin unspezifisch und unreguliert in schwefelhaltige Proteine eingebaut wird. Zum einen steht dieses Selen nur in Teilen und nur über Umwege Selenproteinen zur Verfügung. Zum anderen kann dies zu einer Anreicherung im Körper führen.

© Wavebreakmedia istockphoto

Made in Germany

ANZEIGE

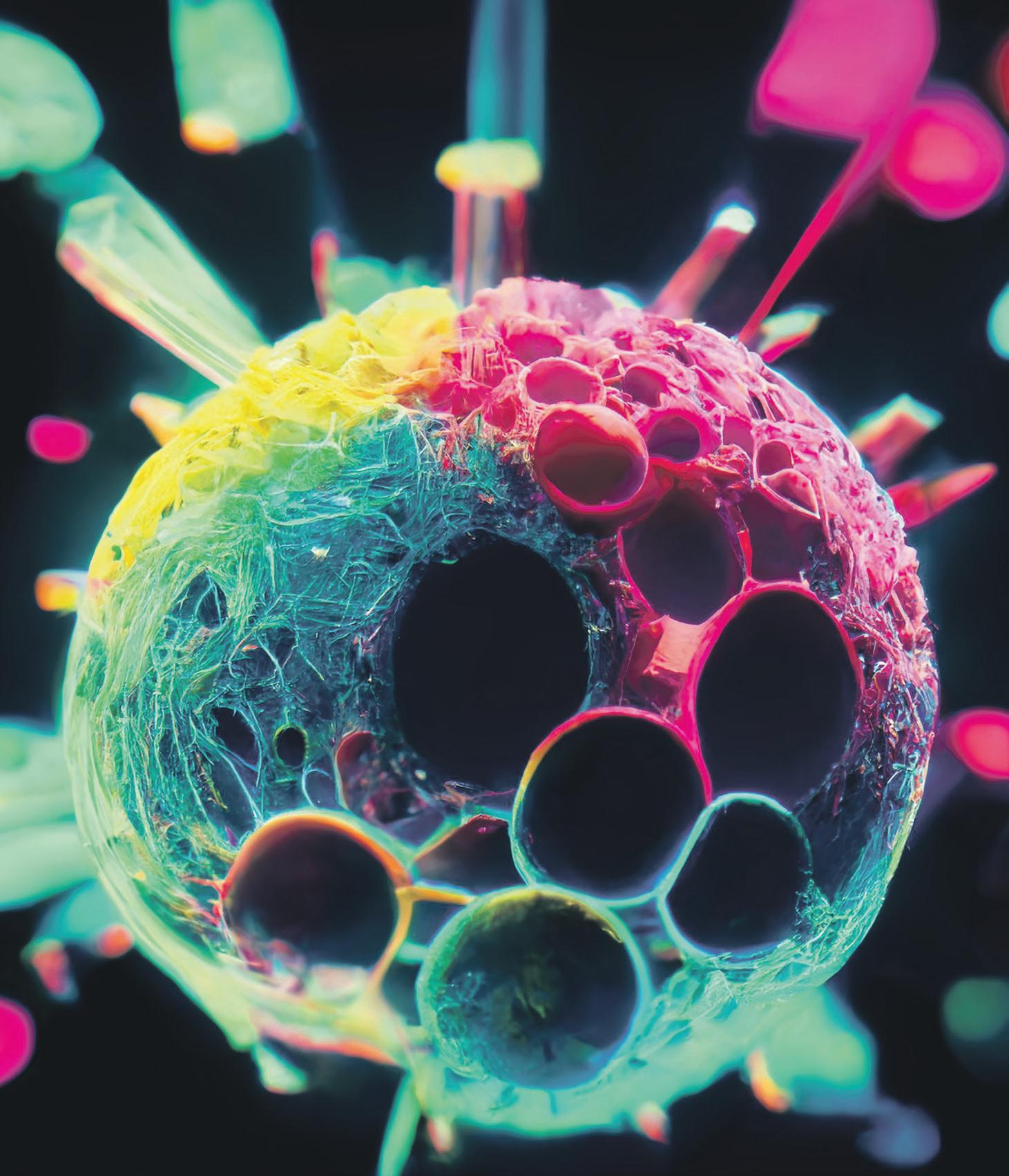

Personalisierte Diagnostik in der Krebsmedizin

Dr. Martin Walger im Interview über die Bedeutung der personalisierten Medizin in der Onkologie und Fortschritte in der Genommedizin und Zelltechnologie.

Text Charlie Schröder

Was versteht man unter dem weit gefassten Begriff der personalisierten Medizin?

Personalisierte Medizin ist ein maßgeschneiderter Ansatz in der Medizin. Sie bezieht individuelle genetische, molekulare und zelluläre Merkmale von Patientinnen und Patienten in die Behandlung ein. Insbesondere in der Onkologie ermöglicht dies eine genauere Diagnose und Behandlung, da jeder Tumor einzigartige Eigenschaften hat. So können wir zielgerichtete Therapien anbieten, die effektiver und verträglicher sind. Die präzise Diagnostik ist dabei das Kernstück der personalisierten Medizin.

Wie tragen diagnostische Verfahren zur Verbesserung der personalisierten Medizin bei?

Die moderne In-vitro-Diagnostik (IVD) hat sich enorm weiterentwickelt und kann sehr detaillierte Patienteninformationen liefern. Dies bedeutet, dass wir Krankheiten wie Krebs viel genauer verstehen und behandeln können. Die Identifizierung aussagekräftiger Biomarker ist hierbei ein Schlüsselfaktor, um die richtigen Therapieentscheidungen zu treffen.

Inwiefern unterstützen die Ergebnisse der gezielten Diagnostik die Entscheidung für die optimale Krebstherapie?

Moderne Diagnostik liefert präzise Daten über die Krebserkrankung eines Patienten, einschließlich Informationen über spezifische Mutationen und die Reaktion auf bestimmte Medikamente.

Dies ermöglicht den behandelnden Ärzten, eine optimale Behandlungsstrategie festzulegen, die die Wirksamkeit maximiert und die Nebenwirkungen minimiert. Die Fortschritte in der Genommedizin, schnellere und kostengünstigere Verfahren, haben die Onkologie revolutioniert: Wir können heute die genetischen Ursachen von Krebs immer mehr verstehen.

Welche Unterschiede gibt es in Bezug auf erworbenen und erblich bedingten Krebs?

Erblich bedingter Krebs resultiert aus genetischen Mutationen, die familiär weitergegeben werden und das Krebsrisiko erhöhen. Die Diagnostik konzentriert sich hier auf die Analyse von Hochrisikogenen. Im Gegensatz dazu stehen erworbene Krebserkrankungen, denen durch Lebensstil und Umweltfaktoren bedingte Mutationen zugrunde liegen. Hier ist eine detaillierte Tumoranalyse für individuelle Therapieansätze essenziell. Die Genommedizin ermöglicht in beiden Fällen eine präzise genetische Analyse, wobei der Fokus bei erblichem Krebs zunächst auf Prävention und bei erworbenem Krebs auf maßgeschneiderten Therapien liegt.

Welche Entwicklungen sind in der Zukunft der Krebsdiagnostik zu erwarten und welche Rolle spielen dabei genetische und zelluläre Therapieansätze?

In der zukünftigen Krebsdiagnostik erwarten wir eine verstärkte Integration genetischer und zellulärer Therapien. Revolutionäre Methoden wie CAR-T-Zelltherapie und allogene Stammzelltransplantation werden zunehmend

Neuheiten in der Behandlung des Harnblasenkarzinoms

Prof. Dr. Maximilian Kriegmair beleuchtet im Interview neue, vielversprechende Entwicklungen in der Behandlung des Harnblasenkarzinoms.

Text Alexandra Lassas

Wie häufig tritt Harnblasenkrebs in Deutschland auf?

Der Harnblasenkrebs ist in Deutschland mit etwa 20.000 Neuerkrankungen pro Jahr vergleichsweise häufig. Bei Männern rangiert er als die vierthäufigste Tumorerkrankung, nach Prostata, Lunge und Darm, während er bei Frauen die neunthäufigste Erkrankung darstellt.

Was sind die Risikofaktoren?

Das männliche Geschlecht und vor allem ältere Menschen haben ein höheres Risiko, an Blasenkrebs zu erkranken. Zusätzliche Risikofaktoren sind Rauchen und der Kontakt mit bestimmten Chemikalien, die die Entstehung des Tumors begünstigen können.

Welche Fortschritte hat die Medizin in der Behandlung von Blasenkrebs zu verzeichnen? Signifikante Fortschritte wurden in verschiedenen Bereichen der Behandlung erzielt, zum Beispiel in der chirurgischen Entfernung von Harnblasenkrebs: Endoskopische Eingriffe und fortschrittliche Bildgebungsmodalitäten ermöglichen die Tumorentfernung oft bereits in frühen Stadien. Die minimal-invasive robotische Chirurgie trägt auch beim Harnblasenkrebs dazu bei, dass Patienten dank schonender Behandlung und reduziertem Blutverlust schneller in den Alltag und sogar das Arbeitsleben zurückkehren können. Besonders erfreulich sind die erheblichen Fortschritte in der medikamentösen Behandlung. Früher mit einer schlechten Prognose und einer Überlebenszeit von weniger als einem Jahr konfrontiert, hat die Kombination von Immuntherapie und zielgerichteter Antikör-

pertherapie die Prognose des Harnblasenkrebs erheblich verbessert. Auf Basis der neusten Studienergebnisse können Patienten eine Überlebenszeit von drei Jahren oder länger erwarten, und die Immuntherapie markiert dabei einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Behandlung des Harnblasenkrebses.

Was sind die aktuellen Therapieoptionen? In frühen Stadien beinhaltet die Therapie die endoskopische Entfernung des Tumors, gefolgt von einer Blasenspülung mittels Chemo- oder Immuntherapie, um das hohe Rückfallrisiko zu minimieren. Wenn der Tumor bereits in den Blasmuskel eingewachsen ist, wird oft eine radikale Therapie empfohlen, auch um potenziellen Metastasen vorzubeugen. Diese umfasst die Entfernung der Blase (Zystektomie) mit dem Einsatz einer Ersatzblase aus einem Stück Darm des Patienten. Flankiert wird die Zystektomie heutzutage in der Regel durch eine Chemo- und Immuntherapie. Für kleinere Tumore, die endoskopisch nahezu komplett entfernt werden können, kann eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie, bekannt als Trimodale Therapie, in Betracht gezogen werden - sofern die Blase noch gut funktioniert. Wenn der Tumor metastasiert ist und das Wachstum nur noch durch Immun- und Chemotherapie verlangsamt werden kann, sind diese die Hauptbehandlungsoptionen.

Wie sieht die Zukunft der Behandlung aus? Ein vielversprechendes Forschungsfeld eröffnet sich in der Medizin für Patienten mit muskelinvasiven, jedoch nicht metastasierten Tumoren, die besonders gut auf die Chemotherapie vor Zystektomie ansprechen.

Wir können heute die genetischen Ursachen von Krebs immer mehr verstehen.

Dr. Martin Walger

Geschäftsführer des Verbandes der Diagnostica- Industrie

wichtig. Diese Ansätze zielen darauf ab, Krebstherapien präziser und patientenspezifisch zu gestalten, vor allem dann, wenn klassische Therapieansätze wie Chemotherapie nicht wirksam sind. Life-Science-Research (LSR) und In-vitro-Diagnostik (IVD) sind dabei zentral für die Diagnose und für die Herstellungsverfahren gen- und zellbasierter Behandlungen. Fortschritte in der Genomik und Zelltechnologie ermöglichen eine genauere Anpassung der Therapien an individuelle Patientenbedürfnisse, was die Wirksamkeit erhöht und Nebenwirkungen reduziert.

Die Immuntherapie markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Behandlung des Harnblasenkrebses.

Prof. Dr.

Kriegmair Chefarzt der Urologischen Klinik München-Planegg

Erste Studien deuten darauf hin, dass durch den Einsatz von Immuntherapie eine dauerhafte Kontrolle der Erkrankung möglich ist, ohne dass die Blase entfernt werden muss. Hier müssen wir jedoch noch Evidenz schaffen. Ziel ist jedenfalls eine weniger radikale Therapie und der Erhalt der Harnblase bei einem Teil der Patienten. Für Patienten mit Harnblasenkrebs in früheren Stadien, bei denen trotz Immun- und Chemospülungen erneut Tumore auftreten, stehen alternative Optionen wie die Thermochemotherapie, die Immuntherapie oder sogar eine DNA-Therapie in den Startlöchern. Diese Methode ermöglicht eine präzisere Kontrolle oberflächlicher Tumore, ohne gleich die Entfernung der Blase in Erwägung ziehen zu müssen.

Die Urologische Stiftung Gesundheit wurde von der Fachgesellschaft für Urologie gegründet und engagiert sich mit vielfältigen und sinnvollen Aufklärungskampagnen. Ihr Ziel ist es, alle Informationen zu urologischen Erkrankungen zu bündeln und den Patienten sinnvolle und passgenaue Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen unter: www.urologische-stiftung-gesundheit.de

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 4

FOTO: VDGH/ BILDSCHÖN BERLIN

Maximilian

FOTO: UROLOGISCHE KLINIK MÜNCHEN –PLANEGG

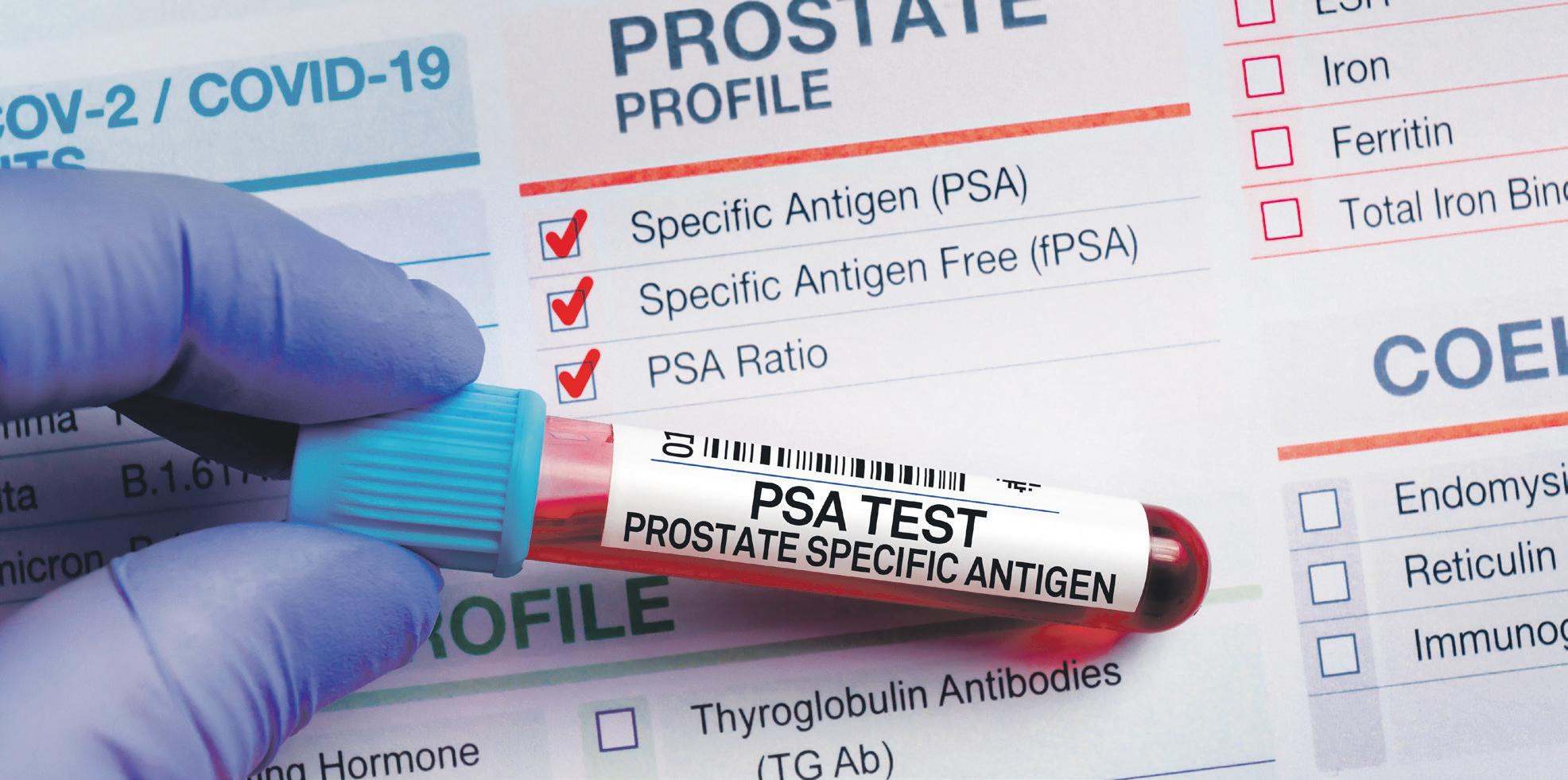

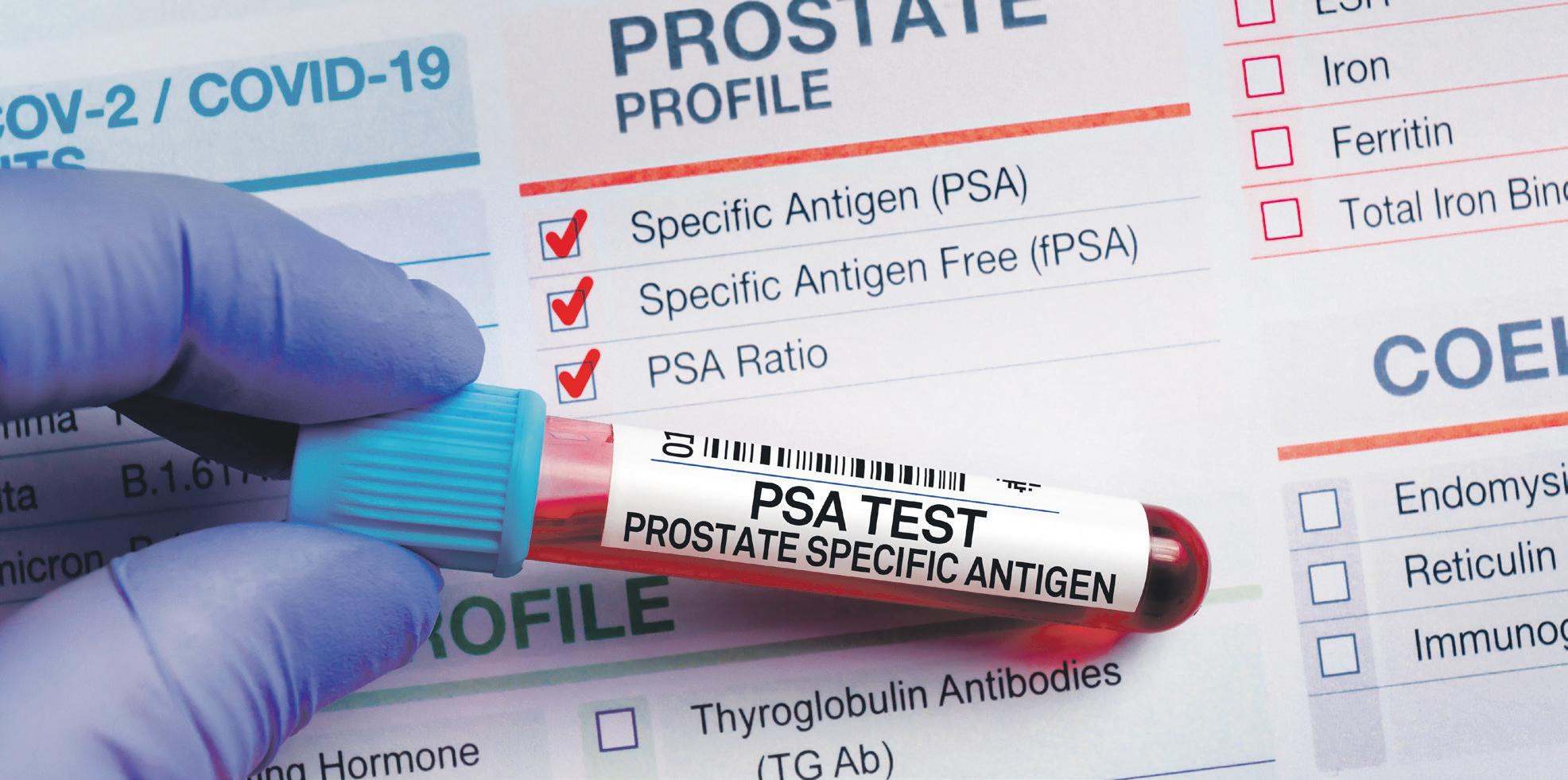

Früherkennung von Prostatakrebs

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland.1 Durch gezielte Früherkennung lassen sich Prostatakarzinome bereits in frühen Stadien erkennen.

Text Miriam Rauh

Seit den 70er Jahren ist die jährliche rektale Tastuntersuchung für Männer ab 45 Jahren Teil des Früherkennungsprogramms der gesetzlichen Krankenkassen. Dabei gilt die diagnostische Aussagekraft der Tastuntersuchung bereits seit Langem als unzureichend.

PROBASE-Studie

Die von der Deutschen Krebshilfe geförderte PROBASEStudie, eine bevölkerungsbezogene, randomisierte Prostatakrebs-Screening-Studie unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Albers, Leiter einer Forschungsabteilung am DKFZ und Direktor der Urologischen Universitätsklinik Düsseldorf, untersuchte die Wirksamkeit eines risikoangepassten PSA-Screenings, das entweder im Alter von 45 Jahren oder 50 Jahren beginnt.

Im Rahmen der Studie hatten sich 6.537 Teilnehmer im Alter von 45 Jahren einer rektalen Tastuntersuchung der Prostata unterzogen. Insgesamt wurden hierbei 57 verdächtige Befunde ermittelt, die im Anschluss durch die Untersuchung einer Prostata-Gewebeprobe überprüft wurden. Die Höhe der falsch-positiven Testergebnisse war bei der Tastuntersuchung enorm: Lediglich bei drei Teilnehmern, die einen auffälligen Tastbefund hatten, wurde tatsächlich ein Karzinom gefunden.

Das Ergebnis ist unter zwei Aspekten problematisch. Zum einen stellen falsch-positive Befunde durch unnötige Biopsien eine erhebliche Belastung für die Männer dar, psychisch wie körperlich. Zum anderen wurden in der zunächst unauffälligen Gruppe Karzinome übersehen. Der – im Vergleich zur Tastuntersuchung – deutlich aussagekräftigere PSA-Test brachte dies zum Vorschein. Von den Männern, deren Ergebnisse im PSA-Test auffällig waren, hatten 86 Prozent einen unauffälligen Tastbefund. Und das, obwohl ihre Tumoren größtenteils in Regionen der Prostata lagen, die potenziell hätten ertastet werden können.

PSA-Test

Über die Aussagekraft des PSA-Tests lässt sich auch streiten, weshalb das Institut für Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ein generelles Screening abgelehnt hatte mit der Begründung, dass es mehr schaden als nutzen würde. Bei gutartigen Veränderungen der Prostata steigt nämlich auch der PSA-Wert an, sodass die Sorge vor (vielen) falsch-positiven Befunden und unnötigen Behandlungen dazu führte, dass die gesetzlichen Krankenkassen bis heute einzig die Tastuntersuchung als Vorsorgeleistung anbieten. Abhilfe soll das sogenannte "Smart Screening" schaffen, welches nur Männer mit einem tatsächlichen Risiko begleitet und erkennt.

Neben der größeren Genauigkeit ist der PSA-Test der rektalen Prostatauntersuchung auch in einem weiteren Aspekt als Screening-Methode überlegen: Die Akzeptanz des Tests ist im Vergleich zur Tastuntersuchung viel besser, sodass voraussichtlich auch die Anzahl der Männer in der betroffenen Altersgruppe, die am Screening teilnehmen, deutlich höher wäre. Prostatakarzinome könnten bei mehr Männern früh entdeckt werden. Zusätzlich ist der PSA-Test eine angenehmere, genauere Untersuchungsmethode, die dem Krebs den Schrecken nehmen kann.

Prostata-Screening: Einsatz von PSA-Tests

Der sogenannte PSA-Test ist ein Bluttest, der bereits frühzeitig wichtige Hinweise auf Prostatakrebs geben kann. Hierbei wird untersucht, in welcher Höhe das „Prostataspezifische Antigen“, ein Eiweißstoff, vorliegt. Das Prostata-spezifische Antigen ist ein Botenstoff, der sich nur in der Prostata bildet. Je höher er ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prostatakrebserkrankung vorliegt.

Quelle 1 https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basisinformationen-krebs/krebsarten/prostatakrebs/definition-und-haeufigkeit. html#:~:text=Prostatakrebs%20ist%20mit%2022%2C7,in%20 Deutschland%2062.230%20Neuerkrankungen%20diagnostiziert.,

Quelle 2: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/ basis-informationen-krebs/krebsarten/prostatakrebs/definition-undhaeufigkeit.html#:~:text=Prostatakrebs%20ist%20mit%2022%2C7,in%20 Deutschland%2062.230%20Neuerkrankungen%20diagnostiziert.

Quelle 3: https://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2023/dkfz-pm23-50-Prostatakrebs-Screening-Tastuntersuchung-nicht-geeignet.php, Quelle 4: https://www.martini-klinik.de/diagnostik/psa-wert

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 5 Jetzt informieren: www.deine-manndeckung.de Eine Initiative der Janssen-Cilag GmbH Au lärung zur Früherkennung Prostatakrebs DEINE-MANNDECKUNG.DE

EM-146957 ANZEIGE

JETZT REINHÖREN

SHUTTERSTOCK_2129040917

FOTO:

Prostatakrebs: Die Diagnose traf mich mit voller Wucht

Günter Sappelt gewährt Einblicke in sein Leben mit einer unheilbaren Krankheit und den unterschiedlichsten Therapien, und erklärt, warum eine Selbsthilfegruppe gerade bei schweren Erkrankungen wie Krebs unterstützend und informierend zur Seite steht.

Text Katharina Lassmann

Wann wurde bei Ihnen Prostatakrebs diagnostiziert?

Im Mai 2004 bewegte mich der Prostatakrebs meines Arbeitskollegen dazu, meinen Urologen aufzusuchen. Ich ging bereits seit einigen Jahren zur Vorsorge, die damals lediglich nur per rektaler Tastuntersuchung vorgenommen wurde. Dieses Mal wurde mir erstmalig eine erweiterte Vorsorgeuntersuchung als individuelle Gesundheitsleistung (IGEL) angeboten. Neben der kostenlosen Tastuntersuchung konnte ich auf eigene Kosten eine rektale Sonografie der Prostata und einen PSA-Test durchführen lassen – ich willigte ein. Für den PSA-Test wurde Blut abgenommen und einige Tage später bekam ich das Ergebnis. Mein Urologe meldete sich telefonisch bei mir und bat mich kurzfristig in seine Praxis. Er erklärte mir, dass ich einen erhöhten PSA-Wert habe und er mir zu einer Biopsie der Prostata raten würde, um den Grund dafür zu kennen. Das Ergebnis war zunächst eine Erleichterung: eine Prostatitis, die mit Antibiotika therapiert wurde. Leider sank der PSA-Wert trotz dieser Therapie nicht ab, sodass zu einer erneuten Biopsie der Prostata geraten wurde. Diese zweite Biopsie führte schließlich zur Diagnose Prostatakrebs.

Wie haben Sie damals die Diagnose verkraftet?

Die Diagnose traf mich mit voller Wucht. Als 53-jähriger technischer Vertriebler im vollen Berufsleben und oft auf Reisen, stand ich vor der Frage: Wie geht es weiter? Werde ich bald sterben müssen? Leider wurde ich mit diesen Fragen von meinem Urologen gänzlich allein gelassen. Selbsthilfegruppen waren damals für diese Krankheit noch wenig verbreitet. Mit meiner Frau, der Familie und engen Freunden teilte ich von Anfang an meine Krankheit, aber nicht mit meinem Arbeitgeber und den Kollegen.

Mit meiner Frau, der Familie und engen Freunden teilte ich von Anfang an meine Krankheit.

Welche Therapie wurde Ihnen anschließend empfohlen?

Nach der Diagnose empfahl man mir dringend zu einer Operation – der totalen Entfernung der Prostata (Prostatektomie), die jedoch aufgrund von Krebszellen im Lymphgewebe vorzeitig abgebrochen wurde. Nun stand fest: Ich war unheilbar an Prostatakrebs erkrankt! Als Therapie wurde eine Hormonentzugstherapie eingeleitet. Diese Therapie ist bis heute meine Basistherapie geblieben. In den Folgejahren gab es Höhen

und Tiefen für mich aufgrund steigender PSA-Werte, die mehr oder minder erfolgreich mit verschiedenen Medikamenten therapiert werden konnten. 2007 erfolgte aufgrund eines stark steigenden PSA-Wertes eine perkutane Bestrahlung, die den PSA-Wert für einen längeren Zeitraum absinken ließ. Danach folgten verschiedene Therapiewechsel bis im Dezember 2012 der PSA-Wert wieder stärker anstieg und eine Chemotherapie erfolgen sollte, die sofort nach dem ersten Zyklus abgebrochen werden musste, da ich eine toxische Polyneuropathie in beiden Unterschenkeln bekam und nicht mehr gehen konnte.

2013 brachte ein neues Medikament relative Stabilität: Ich habe es gut vertragen und konnte dadurch vier Jahre Lebensqualität "gewinnen". Doch 2016 ließ die Wirkung nach und es musste ein anderes Medikament her: Es wirkte nur kurz und der zunächst sinkende PSA-Wert stieg bald wieder an. Mein Urologe hatte mir bereits zuvor die Lutetium-PSMA-Therapie (PSMA = Prostata-Spezifisches-Membran-Antigen) vorgestellt. Diese neue, mir noch gänzlich unbekannte RadioLiganden-Therapie (RLT) sollte mit einem "Strahler“ im Inneren meines Körpers die Krebszellen bestrahlen und somit vernichten. Das alles konnte ich mir im Herbst 2016 noch gar nicht vorstellen! Ich hatte zuvor nie davon gehört – trotz meiner bereits neunjährigen Mitgliedschaft in einer Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe. Ich willigte anschließend zu dieser neuen RLT ein. Ich hatte auch nicht viele anderen Optionen, schließlich galt ich bereits als austherapiert.

Mit der PSMA-PET/ CT-Diagnostik wird die Tumorlast im Körper bestimmt und mögliche Krebsbefälle von Organen und Knochen überprüft. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Therapie liegt darin, ausreichend PSMA zu finden, damit das Nuklid (in diesem Fall 177Lutetium) an den Krebszellen andockt, Strahlung abgibt und die Krebszellen vor Ort zerstört.

Ab dem ersten Zyklus sank der PSA-Wert zu meinem großen Erstaunen rapide ab. Ich konnte mit dem Verlauf der Therapie sehr zufrieden sein, ich war glücklich! Ich habe die Therapie, abgesehen von Magenbeschwerden während der Therapie und einigen Tagen danach, sehr gut vertragen. Etwas Mundtrockenheit trat auf aber konnte mit sauren Drops, Zitronenbonbons und Kaugummi in Schach gehalten werden. Psychisch fühlte ich mich geheilt, obwohl ich es bis heute nicht bin! Heute bin ich mCRPC-Patient – Patient mit einem metastasierten CastrationsResistenten ProstataCarcinom.

Wie geht es Ihnen heute?

Den Prostatakrebs konnte ich dank der sehr erfolgreichen RLT bislang leider nicht besiegen. Nach über fünf Jahren stieg der PSA-Wert wieder an und Metastasen in den Lymphknoten wurden per PSMA-PET/ CT diagnostiziert. Lokale stereotaktische Bestrahlung mit einem CyberKnife-Gerät erwies sich als wirksam, aber der Krebs kehrte in anderen Lymphknoten zurück. Aktuell unterziehe ich mich erneut einer systemischen RLT in einer Universitätsklinik, geplant bis Januar 2024. Der PSA-Wert sinkt kontinuierlich, die Therapie zeigt Wirkung, und es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut. Mit realistischem Optimismus blicke ich zuversichtlich ins Jahr 2024 und darüber hinaus.

Welche Bedeutung haben Selbsthilfegruppen für Sie?

Seit 2007 engagiere ich mich aktiv in einer Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe. Als langjährig Betroffer erhalte ich durch medizinische Vorträge wichtige Informationen über die Krankheit, aktuelle Therapiemöglichkeiten und bevorstehende Entwicklungen. Im Jahr 2019 wurde ich vom Leiter der Gruppe angesprochen, und seit September 2020 leite ich die Selbsthilfegruppe. Diese Gruppen spielen besonders bei schweren Erkrankungen wie Krebs eine entscheidende Rolle, indem sie Betroffene umfassend informieren, aufklären und auf ihrem Weg begleiten. Mitglieder teilen wertvolle Ratschläge und Erfahrungen, bieten unterstützende Tipps aus ihrem Netzwerk und schenken den Betroffenen Mut und Zuversicht im Umgang mit ihrer Krankheit.

Selbsthilfegruppen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Betroffene umfassend informieren, auf ihrem Weg begleiten und Zuversicht schenken, mit der Krankheit umzugehen.

Günter Sappelt

Der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Männern, die an Prostatakrebs erkrankt sind.

Betroffene, Angehörige und Interessierte finden Informationen auf www.prostatakrebs-bps.de oder bei der BPS-Beratungshotline (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (außer bundeseinheitliche Feiertage) von 15 Uhr – 18 Uhr) unter der gebührenfreien Service-Rufnummer 0800–70 80 123 (kostenpflichtig aus dem Ausland +49(0)228-28645645)

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 6

FOTO: PRIVAT

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Radiochirurgie Centrum München entstanden.

Cyberknife:

Hochpräzise Behandlung von Tumoren

Prostatakrebs zählt zu den am häufigsten diagnostizierten Krebsarten bei Männern. Neben herkömmlichen Behandlungsmethoden eröffnet die radiochirurgische Bestrahlung eine vielversprechende Option für Betroffene. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Cyberknife, ein fortschrittliches, bildgeführtes Robotersystem, das mit einem kompakten Bestrahlungsgerät verbunden ist.

Im Gegensatz zur konventionellen Strahlentherapie, bei der breite Strahlen aus begrenzten Richtungen eingesetzt werden, zeichnet sich das Cyberknife durch beeindruckende Präzision aus. Mit insgesamt 1600 Einstrahlwinkeln werden während jeder Behandlung lediglich 120 bis 150 äußerst schmale Strahlen ausgewählt. Diese ermöglichen ein äußerst feines und exaktes Arbeiten. Der flexible Roboterarm überwacht dabei in Echtzeit die Position des Tumors, selbst während dessen Bewegungen. Somit treffen sämtliche Strahlen stets präzise nur an der Stelle aufeinander, an der sich der Tumor befindet – eine schonende ambulante Therapie ohne die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs.

Das Cyberknife-System basiert auf einem gängigen Robotermodell, das üblicherweise in der deutschen Automobilindustrie für die Fertigung eingesetzt wird. Diese innovative Verbindung von erstklassiger Automobiltechnik mit modernster digitaler Bildgebung und medizinischer Strahlentechnologie stellt eine wegweisende Entwicklung dar. Bereits seit dem Jahr 2005 wird das Cyberknife am Europäischen Radiochirurgie Centrum (ERCM) in München erfolgreich angewendet. Im Interview mit dem Leiter des ERCM, Prof. Dr. med. Alexander Muacevic, werden weitere Einblicke in die Anwendung und die Erfolge dieses innovativen Ansatzes gewährt.

insbesondere auch erfolgreich bei der Behandlung von Prostatakrebs. Es scheint, als könnten Sie auf eine umfassende Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken.

Wie würden Sie die Rolle des ERCM in der deutschen medizinischen Landschaft beschreiben?

Das ERCM hat in der Tat eine Vorreiterrolle in der Anwendung der robotergeführten Radiochirurgie in Deutschland eingenommen. Seit nunmehr 18 Jahren setzen wir diese fortschrittliche Methode ein, und in den letzten zehn Jahren haben wir sie erfolgreich auch zur Behandlung von Prostatakrebs angewendet. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, auf eine beeindruckende Anzahl von über 10.000 behandelten Patienten zurückzublicken. Unser Fokus liegt darauf, eine schonende Alternative zur operativen Prostataentfernung und herkömmlicher Strahlentherapie anzubieten.

Ihre Therapie wird als Alternative zu operativen Eingriffen und herkömmlichen Strahlentherapien beschrieben. Könnten Sie die Besonderheiten dieser radiochirurgischen Methode, insbesondere mit dem Einsatz des Cyberknife-Systems, näher erläutern?

Richtig, unsere Therapie stellt eine Alternative zu operativen Eingriffen und herkömmlichen Strahlentherapien dar. Der entscheidende Unterschied liegt in der gezielten Ausrichtung auf die gesamte Prostata, ohne jedoch eine physische Entfernung vorzunehmen. Dieser Ansatz wird als Radiochirurgie bezeichnet, und das Cyberknife-System, das wir verwenden, zeichnet sich durch eine beeindruckende Präzision aus, mit einer technischen Genauigkeit von unter 0,5 mm.

Sie betonen die Effektivität des Cyberknife-Systems, das, obwohl es Strahlen verwendet, so erfolgreich wie ein chirurgischer Eingriff sein kann. Könnten Sie dies genauer beschreiben?

Absolut. Die Effektivität des Cyberknife-Systems beruht auf seiner Fähigkeit zur präzisen lokalen Fokussierung. Durch die Auswahl von lediglich 120 bis 150 sehr schmalen Strahlen während jeder Behandlung können wir die gesamte Prostata äußerst fokussiert ausschalten. Dies ist entscheidend, um benachbartes Gewebe wie die Darmwand oder die Blase so wenig wie möglich zu belasten.

Die Effektivität des Cyberknife-Systems beruht auf seiner Fähigkeit zur

präzisen lokalen Fokussierung.

Prof. Dr. med. Alexander Muacevic Direktor des Europäischen Radiochirurgie Centrum München

Für welche Patienten und Risikogruppen ist die Cyberknife-Therapie am besten geeignet?

Unsere Therapie am ERCM ist auf die lokale Behandlung der Prostata ausgerichtet. Daher macht sie nur dann Sinn, wenn der Tumor lokal begrenzt ist und keine Kapselüberschreitungen vorliegen. Derzeit behandeln wir Patienten mit niedrigen und intermediären Risikograden, die einen Gleason-Score von 6 und 7 sowie einen PSA-Wert von bis zu 20 haben. Für Patienten mit einem hohen Risiko und einem Gleason-Score von 8, 9 und 10 ist diese Methode jedoch nicht geeignet, da diese Tumore eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu metastasieren. Es ist wichtig, die Auswahl der Therapie sorgfältig auf den individuellen Patienten abzustimmen.

Können Sie abschließend darauf eingehen, ob Cyberknife immer eine Option aus mehreren möglichen Therapieansätzen ist?

Unser Fokus liegt darauf, eine schonende Alternative zur operativen Prostataentfernung und herkömmlicher Strahlentherapie anzubieten. .. ..

Prof. Dr. Muacevic, das Europäische Radiochirurgie Centrum (ERCM) gilt als Pionier in Deutschland in der Anwendung robotergeführter Radiochirurgie. Seit nunmehr 18 Jahren setzen Sie diese Methode ein,

Zusätzlich gleicht das Cyberknife-System automatisch die natürlichen Bewegungen der Prostata aus, was bedeutet, dass wir keine aufwendige Stückelung der Behandlung über mehrere Wochen benötigen. Dies unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Strahlentherapien.

In der Behandlung von Prostatakrebs gibt es keine universelle Lösung. Daher ist es für Patienten von entscheidender Bedeutung, sich von verschiedenen Experten informieren und beraten zu lassen. Die Cyberknife-Therapie ist eine hochspezialisierte Technik, die nur in genau definierten Fällen und in enger Abstimmung mit Fachärzten eingesetzt wird. Die Entscheidung für diese Methode ist immer das Ergebnis einer interdisziplinären Diskussion, die letztendlich im besten Interesse aller Beteiligten liegt.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER www.erc-munich.com UNSER SEKRETARIAT IST TAGLICH FUR SIE ERREICHBAR:

Text Katharina Lassmann

Montag – Freitag: 7.30 – 20.00 Uhr Samstag und Sonntag: 9.00 – 18.00 Uhr Tel. 089 – 45 23 36 0

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 7

Nebennierenrindenkarzinom (ACC)

Mit nur etwa 80 bis 100 Neuerkrankungen jährlich in Deutschland ist die bösartige Erkrankung der Nebennierenrinde äußerst selten. Daher gibt es nur wenige Einrichtungen, die auf die Behandlung des Nebennierenrindenkarzinoms spezialisiert sind. Prof. Dr. Dr. Matthias Kroiß vom LMU Klinikum über die seltene Krebserkrankung.

Symptome und Schwierigkeiten bei der Diagnose

Es gibt verschiedene Symptome, die bei Betroffenen auftreten und zur Diagnose eines Nebennierenkarzinoms führen können. Ein Teil der Tumore führt zu einer Überproduktion von Hormonen, zum Beispiel von Geschlechtshormonen. Im weiblichen Körper führt dies dann zu Bartwachstum, einer tiefen Stimme, Haarausfall und Akne. Bei Männern kann ein Überschuss an weiblichen Hormonen zu Brustwachstum oder verminderter Libido führen. Es gibt auch zahlreiche Fälle, in denen das Nebennierenkarzinom Cortisol produziert und es folglich zu einem Überschuss dieses Stresshormons kommt. Die Folge sind Bluthochdruck, Diabetes oder Infektanfälligkeit. Dieses Beschwerdebild nennt man Cushing-Syndrom.

Tumore, die keine Hormone bilden, können durch Wachstum und die zunehmende Größe unspezifische Bauchschmerzen verursachen und ein Druckgefühl auslösen. Diese nehmen mit der Größe des Tumors zu, so dass er im Frühstadium, wenn der Tumor noch klein ist, kaum zu diagnostizieren ist. Hinzu kommt: Gutartige Nebennierentumore sind sehr häufig und es fällt daher schwer, aus den vielen kleinen Tumoren der Nebenniere die wenigen bösartigen Nebennierenkarzinome “herauszufiltern“. Insgesamt sind die Beschwerden eher unspezifisch und können verschiedene andere Ursachen haben, so dass sie nicht unmittelbar auf diese Krebsart zurückzuführen sind.

Zeitpunkt der Diagnose und Therapiemöglichkeiten

Die Therapie, die die Krankheit heilen kann, ist die Operation. Eine Operation der Nebenniere mit Entfernung des Tumors ist jedoch meist nur sinnvoll, wenn der Krebs sich noch nicht in andere Teile des Körpers ausgebreitet hat, sich also in einem frühen Stadium be-

findet. Der Zeitpunkt der Diagnosestellung ist daher für den Krankheitsverlauf von großer Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, bei Beschwerden einen Arzt aufzusuchen und dieser sollte dann auch die Diagnostik rasch in die Wege leiten. Eine Nebennierenoperation sollte grundsätzlich in einem erfahrenen Zentrum durchgeführt werden. Nach der vollständigen Entfernung des Tumors können Medikamente verabreicht werden, um die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens zu verringern. Ist eine operative Entfernung nicht möglich, zielt die Behandlung darauf ab, den Krankheitsverlauf durch eine medikamentöse Behandlung zu verlangsamen. Ziel ist es, das Tumorwachstum zu hemmen und die Beschwerden zu lindern. Im fortgeschrittenen Stadium ist oft eine Chemotherapie notwendig.

Darüber hinaus wird Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung empfohlen, an klinischen Studien teilzunehmen, in denen neue Medikamente getestet werden. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Patienten sehr gut auf die Therapie ansprechen und in Einzelfällen, trotz fortgeschrittenem Stadium, eine Heilung erreicht werden kann.

Die optimale Versorgung und Unterstützung für Betroffene

Bei Verdacht auf ein Nebennierenkarzinom sollte Kontakt zu einem spezialisierten Zentrum aufgenommen werden. Dabei sollte es sich um eine Klinik handeln, die über eine entsprechend ausgewiesene endokrinologische Abteilung verfügt und sich rasch um den Patienten kümmern kann.

Es gibt auch eine internationale Patienteninitiative (www.letscureacc.com), bei der Patienten Rat und Hilfe finden. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass sich betroffene Patienten und ihre niedergelassenen Ärzte schnell mit geeigneten Zentren vernetzen.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen Patienten sehr gut auf neue Medikamente einer klinischen Studie ansprechen und, in Einzelfällen, eine Heilung erreicht werden kann.

Weitere Informationen, Hilfe und Tipps erhalten Betroffene bei der internationalen Patienteninitiative www.letscureacc.com 13. April 2024

Ein treffen für betroffene & angehörige in würzburg!

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 8

Pharma

ANZEIGE

Text Prof. Dr. Dr. Matthias Kroiß

Rare Diseases

Prof. Dr. Dr. Matthias Kroiß Leiter Endokrine Onkologie am LMU Klinikum in München

FOTO: SHUTTERSTOCK_1470847490

José Carreras Leukämie-Stiftung

Heilung braucht Forschung. Forschung braucht Spenden

Als José Carreras, der berühmte Tenor, auf der Höhe seiner Karriere 1987 an Leukämie erkrankte, ging diese Nachricht um die Welt und erschütterte nicht nur die Opernfans. Zu der Zeit kam die Diagnose Leukämie einem Todesurteil gleich. Doch dank des großen Einsatzes von mutigen und hervorragenden Medizinern sowie der großen Unterstützung von Familie, Freunden und Fans konnte der Startenor geheilt werden. José Carreras gewann den Kampf seines Lebens und tausende Menschen auf der ganzen Welt feierten mit ihm diesen Sieg.

Spendengelder machten es möglich

Seitdem engagiert sich José Carreras unermüdlich für seine Vision: „Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.“ 1995 rief er seine Künstlerfreunde dazu auf, mit ihm gemeinsam die erste José Carreras Gala in Leipzig zu veranstalten und Spenden zu sammeln. Mit der Gründung der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung (DJCLS) wollte er einen Beitrag leisten, den großen Bedarf an Stammzelltransplantationsstationen, Stationsbetten, exzellenten Behandlungs- und Laboreinrichtungen, Angehörigenwohnungen, Forschungsprojekten und sozialen Projekten in Deutschland zu decken.

Mehr als 35 Jahre sind seitdem vergangen. Jahre, in denen die José Carreras Leukämie-Stiftung Spenden sammelt. Insgesamt über 235 Millionen Euro konnten bereits verbucht und knapp 1.500 Projekte finanziert werden - darunter der Bau von José Carreras Einheiten für Knochenmark- und Blutstammzelltransplantationen, der Bau von José Carreras Leukämie-Forschungslaboren, die Etablierung eines überregionalen Krebsregisters, zahlreiche wissenschaftliche Forschungsprojekte, Stipendien, Elternhäuser, Kindercamps und soziale Projekte.

Vielversprechende Leukämieforschung macht Hoffnung

Im Vergleich mit der Behandlungssituation vor über 35 Jahren ist in der Leukämieforschung viel passiert. Forscher und Wissenschaftler verstehen immer besser, wie Leukämien entstehen.

Auch können durch genetische Charakterisierungen Vorstufen von Leukämien besser erkannt und eingeordnet werden. Ziel dieser Forschungen ist es unter anderem auch, das Immunsystem gezielt zu aktivieren, dabei körpereigene Abwehrzellen so zu verändern, dass die eigenen Immunzellen für Leukämiezellen „sehend“ werden und so diese zerstören können.

Wie entwickelt sich die Förderung der DJCLS-Forschung?

Die zellulären Immun- und Gentherapien sind ein hoffnungsvoller Ansatz, der eine verbesserte und erweiterte Wirksamkeit von Therapien bei Leukämien und verwandten bösartigen Blutund Knochenmarkserkrankungen anbieten kann. Um diesen Ansatz zu fördern, hat die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung einen neuen Forschungsschwerpunkt ausgeschrieben. 2022 wurden hierzu zwei Forschungsprojekte in Heidelberg ausgewählt. Für einen Zeitraum von drei Jahren wird die Erforschung eines vielversprechenden Ansatzes im Kampf gegen Leukämie und andere Krebserkrankungen mit knapp 500.000 Euro gefördert.

Dabei wird das langfristige Ziel verfolgt, die Heilbarkeit von Leukämien bei Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Grundvoraussetzung für die Förderung von Projekten ist ein positives Votum des Wissenschaftlichen Beirats, der aus hochkarätigen LeukämieexpertInnen besteht. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet.

Helfen Sie mit und spenden Sie, damit wir die Entwicklung verbesserter Therapien und Heilungschancen fördern können.

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de oder über das Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., Commerzbank AG München, IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01, BIC: DRESDEFF700

Mehr Informationen auf Facebook & Instagram @ josecarrerasleukaemiestiftung www.carreras-stiftung.de

ANZEIGE

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus entstanden.

Rechnergestützte Verfahren in Diagnostik, Behandlung und Wirkstoffentwicklung lassen auf weitere Fortschritte im Kampf gegen Krebs hoffen

Krebs ist eine Erkrankung mit höchst unterschiedlichen Ausprägungen und ebenso unterschiedlichen Krankheitsverläufen. Um die Chancen auf Heilung zu verbessern, braucht es immer wieder neue, innovative Ansätze, die in Sachsen permanent erdacht, erforscht und fast unmittelbar in die kli-nische Anwendung überführt werden. Waren noch vor wenigen Jahren standardisierte Chemotherapien oder Bestrahlungsverfahren im Einsatz, hat sich die Art der Behandlung inzwischen deutlich gewandelt. Mithilfe der hoch spezialisierten Forschung an den Uniklinika in Dresden und Leipzig, aber auch mit außeruniversitären Partnerinstitutionen werden heute neueste Technologien mit weiterentwickelten Behandlungsmethoden kombiniert, teils individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt.

Daran sind längt nicht mehr ausschließlich Mediziner beteiligt. In der Forschung verfolgt Sachsen bewusst einen fachgebietsübergreifenden Ansatz. IT-Spezialisten, Physiker, Ingenieure und andere Professionen arbeiten gemeinsam mit Ärzten. Das Ergebnis sind Therapien, die sowohl eine bessere Wirkung im Kampf gegen Krebs entfalten als auch deutlich schonender sind. Zudem sind sie für Patienten während der Behandlung besser verträglich.

Bei der Bestrahlung von Tumoren ist etwa die Präzision entscheidend, in der Chirurgie sind es zum Beispiel die Assistenzsysteme, auf die sich die Operateure stützen müssen.

Die dafür erforderlichen Geräte werden in Sachsen in der Forschung immer weiterentwickelt, sowohl in Software als auch in Hardware.

Magnetresonanztomograph an der Kinderradiologie am Uniklinikum Dresden zur besseren und kindgerechten Diagnostik

Die Spezialisten arbeiten dabei mit Netzwerken von Expertinnen und Experten zusammen, so zum Beispiel unter dem Dach des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) - mit inzwischen sechs Standorten des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT). Das NCT-Dresden hat für diese einzigartige Struktur gemeinsam mit dem NCT-Heidelberg den Grundstein gelegt.

In den nächsten Jahren wird die weitere Verschmelzung der medizinischen Forschung mit verschiedenen Fachgebieten wie der Mikro- und Nanoelektronik, Robotik und künstlichen Intelligenz die Anwendungsmöglichkeiten in Krebsdiagnostik und -therapie noch einmal deutlich verbreitern und damit die Chancen auf ein Leben ohne Krebs für noch mehr Menschen erhöhen.

Das gilt ebenso für den Pharmabereich, also zur unterstützenden medikamentösen Behandlung von Krebs. So entsteht auf dem Gelände der Universitätsmedizin in Leipzig in den kommenden Jahren ein Forschungsund Transfer-Hub für Wirkstoffentwicklung. Hier sollen künftig unter anderem mit künstlicher Intelligenz ganz neue Wege für die Erforschung und Entwicklung von pharmazeutischen Wirkstoffen beschritten werden, mit großem Potential gerade auch für die Krebsmedizin.

Auswertung von Proben unter dem Mikroskop am José Carreras Forschungslabor

Zum Einsatz kommen Computer- und KI-gestützte Verfahren in Kombination mit experimentellen Studien. Ein Ziel ist, neue und auch bessere Medikamente zur Behandlung von Krankheiten künftig deutlich schneller verfügbar zu machen und auch nach den individuellen Voraussetzungen der Patienten auszurichten.

Durch die unmittelbare Nähe zwischen Forschung und Versorgung an den Universitätsklinika in Dresden und Leipzig kommt die Grundlagenforschung übersetzt in Therapien und Behandlungsmethoden direkt vielen Patientinnen und Patienten zugute.

Denn bei allen technologischen Fortschritten steht über allem das Wohl des Menschen.

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 10

FOTO: SMWK/BEN GIERIG FOTO: SMWK/BEN GIERIG FOTO: SMWK/BEN GIERIG

Forscherin am José Carreras Forschungslabor der Universitätsmedizin Leipzig bei der rechnergestützten Analyse im Bereich der Zell- und Immuntherapie

Die Kampagne SPIN2030

Sachsen ist seit jeher Schrittmacher und Impulsgeber für wissenschaftliche Innovationen: Wichtige Erkenntnisse in Feldern wie der Materialforschung, der Krebsforschung oder der Mikroelektronik haben ihren Ursprung in sächsischen Einrichtungen. Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsinstitute sind eng vernetzt und attraktiv für Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher aus aller Welt.

In den kommenden Jahren wird die sächsische Wissenschaftslandschaft die nächsten großen Entwicklungsschritte gehen. Mit der Kampagne SPIN2030 unterstützt das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) die Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf diesem Weg: Über Roadshows, Veranstaltungen, Social-Media-Kampagnen, eine interaktive Karte und viele andere Formate werden die Strukturen und Besonderheiten, die Forschungs-

ergebnisse und die Exzellenz des Wissenschaftslandes sachsenweit, national und international erlebbar.

SPIN2030 – das sind Sachsens Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit klugen Köpfen, die mit Dynamik und Kreativität unterwegs sind zu neuen wissenschaftlichen Durchbrüchen, die unsere Welt verändern werden. Es sind zudem unsere Studentinnen und Studenten, die nächste Generation an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch künftige Fachkräfte für die Unternehmen. Schwerpunkte liegen unter anderem in den Feldern Robotik und MenschMaschine-Interaktion, Biotechnologie und Genetik, Pharmazie und Gesundheit, Energie-, Wasserstoffund Kreislaufforschung, Künstliche Intelligenz und Quantencomputing, Mikroelektronik und Halbleitertechnologien, Materialforschung und Leichtbau. Begleitet werden die Forschungsfelder von strategischen Kooperationen und Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft.

Investitionen in die sächsische Forschung Sachsen investiert in den nächsten Jahren gezielt: 2,3 Milliarden Euro für die Hochschulen, 788 Millionen Euro für die Forschungseinrichtungen, 573 Millionen Euro für die Universitätskliniken, 632 Millionen Euro für Modernisierung und Bau.

Insgesamt werden bis 2025 mehr als 4 Milliarden Euro in die sächsische Wissenschaftslandschaft investiert, bis zum Jahr 2030 mindestens 17 Milliarden Euro. Damit kann Sachsens Spitzenposition in der Forschung langfristig gesichert und ausgebaut werden.

MEHR DAZU FINDEN SIE UNTER:

WWW.SPIN2030.COM

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 11

Polycythaemia Vera – Betroffene spielen eine

wichtige Rolle in der Therapie

Myeloproliferative Neoplasien (MPN) sind eine Gruppe von seltenen Erkrankungen des Knochenmarkes. Charakteristisch für diese Krankheitsbilder ist eine gesteigerte Produktion von Blutzellen, was sich in einer Vielzahl von Symptomen äußern kann.

Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali über die Symptome und Verlaufskontrollen der seltenen Blutkrebserkrankung

Polycythaemia Vera (PV), die zu den MPN zählt.

Symptome und Symptomkonstellationen einer PV

Symptome lassen sich in allgemeine Beschwerden und durch die Komplikationen verursachte Probleme unterteilen. Allgemeine Symptome sind schwer zu erkennen und von den Patienten kaum mit der Erkrankung in Verbindung zu bringen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. Die Symptome sind unspezifisch, aber ihre Auswirkungen sind enorm und beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Zusätzlich treten spezifische Beschwerden wie Sehstörungen und Juckreiz bei 14 Prozent der Patienten auf, obwohl auf der Haut keine sichtbaren Anzeichen vorhanden sind.

Viele Patienten durchlaufen einen langen Leidensweg, bis die Krankheit korrekt diagnostiziert wird, und manche kämpfen jahrzehntelang mit den Symptomen. Aufgrund der erhöhten Dichte der roten Blutkörperchen im Körper sehen die Betroffenen äußerlich gesund aus, fühlen sich aber genau gegenteilig. Dies hat Auswirkungen auf die psychische Verfassung, da viele nicht ernst genommen werden.

Diagnose einer PV anhand des Blutbildes

Erhöhte Werte von Hämoglobin und Hämatokrit sind dabei ein deutlicher Hinweis. Eine PCR-Analyse des Blutes kann zusätzlich die JAK2-Mutation nachweisen, die die Diagnose PV bekräftigt, und eine Untersuchung des Knochenmarks rundet das diagnostische Vorgehen ab. Es ist auch möglich, dass eine PV ohne auffällige Blutwerte vorliegt. Insbesondere bei jungen Menschen können plötzliche und ungewöhnliche Thrombosen auf eine vorhandene JAK2-Mutation hinweisen. Grundsätzlich hat die Erkrankung eine gute Prognose, wenn sie frühzeitig diagnostiziert wird. In Absprache mit dem Patienten sollte dann eine geeignete Therapie gefunden werden.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen

Ein nicht gut kontrollierter Hämatokritwert erhöht zum Bespiel das Risiko von Thrombosen. Eine regelmäßige Überwachung des Blutbildes ist daher unverzichtbar. Auch die Lebensqualität und eine gute Kontrolle der Beschwerden können nur durch gute Verlaufskontrollen gewährt werden. Eine Vergrößerung der Milz kann ein Anzeichen für das Fortschreiten der Krankheit sein und möglicherweise eine Anpassung der Behandlung erfordern. Zusätzlich müssen die auftretenden Nebenwirkungen der verwendeten Medikamente beobachtet werden: zum Bespiel ist bei der PV insbesondere während der Behandlung auf unerwünschte Hautreaktionen wie Geschwüre an den Beinen (Beinulzerationen) und hellen Hautkrebs zu achten. Ein regelmäßiger Hautcheck ist daher sehr wichtig.

Für Patienten stehen international anerkannte Fragebögen zur Verfügung, die sie regelmäßig während des Kontakts mit ihrem behandelnden Arzt ausfüllen sollten. Durch den Vergleich der Werte über einen längeren Zeitraum können Verschlechterungen oder Veränderungen erkannt werden. Symptome wie Müdigkeit und Juckreiz lassen sich so über einen längeren Zeitraum besser beurteilen. Zudem wird dadurch das Ausmaß der Beschwerden deutlich und es kann eine klare Abgrenzung zu altersbedingten schleichenden Veränderungen erfolgen.

Bei Veränderungen oder neuen Beschwerden ist es ratsam, sofort den behandelnden Arzt aufzusuchen. Durch die Auswertung des Fragebogens erhält der Patient einen umfassenden Überblick über die Symptome, und der Arzt kann entsprechende therapeutische Maßnahmen ergreifen oder die Behandlung anpassen. Der Austausch mit anderen Betroffenen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Das MPN-Netzwerk bietet die Möglich-keit, das Verständnis für die Krankheit zu verbessern und Kontakt zu anderen Betroffenen aufzunehmen.

Der Arzt kann durch die Auswertung des Blutbildes eingreifen und die Therapie entsprechend anpassen.

Die Verbesserung der Lebensqualität

Der Arzt kann durch die Auswertung des Blutbildes eingreifen und die Therapie entsprechend anpassen. Anhand der Fragebögen können alternative Therapiemöglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität des Patienten gesucht werden. PV ist eine äußerst vielfältige Erkrankung, und die Probleme und Beschwerden jedes einzelnen Patienten sind unterschiedlich. Als Arzt ist es wichtig, alle Parameter im Blick zu behalten, sie individuell auf den Patienten abzustimmen und gemeinsam an der Therapie zu arbeiten. Bei der Anpassung der Behandlung sollten auch die emotionalen Aspekte berücksichtigt werden.

Gut informierte Patienten tragen zum Therapieerfolg bei

Prof. Dr. Wolfgang Knauf, Vorsitzender des Berufsverbands der Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte für Hämatologie und Medizinische Onkologie in Deutschland e. V. (BNHO e. V.)

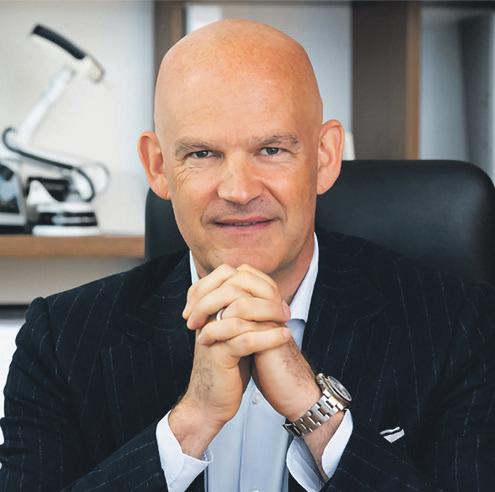

„Der alte Arzt spricht lateinisch, der junge Arzt spricht englisch. Der gute Arzt spricht die Sprache des Patienten“ – das hat unsere frühere Gesundheitsministerin Prof. Ursula Lehr einmal gesagt. Ich selbst setze auf eine klare und offene Kommunikation mit meinen Patienten. Dabei sehe ich das Alter eines Arztes durchaus als Pluspunkt im Dialog mit Patienten. Denn dabei geht es nicht allein um Berufserfahrung, sondern auch um Lebenserfahrung. Wer im eigenen engen Umfeld Krankheit und Tod erlebt hat, kann nach meinem Empfinden ganz anders auf andere Betroffene eingehen. Wer nicht auf einen solchen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, versteckt sich gerne hinter Fachbegriffen, die Erkrankungen und Schicksale, die daran hängen, technisieren und eine gewisse Distanz schaffen. Ganz abgesehen vom Alter des Arztes hat sich aber

grundsätzlich die Art und Weise, wie Mediziner mit ihren Patienten kommunizieren, drastisch geändert –und das ist auch gut so! Früher haben Ärzte über den Kopf des Patienten hinweg Therapieentscheidungen getroffen. Da war das Bewusstsein für das „Mitnehmen“ des Patienten noch nicht sonderlich ausgeprägt. Auch psychische Belange spielten eine untergeordnete Rolle. Bei Krankheit A wurde Therapie B angewendet – ohne Diskussion. Die Medizin ist inzwischen weiter: Gerade in der Onkologie wird lange nicht mehr nach Schema F behandelt. Es gibt häufig verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die nicht nur auf die spezifische Krebserkrankung, sondern auch auf die individuellen Lebensumstände der Patienten eingehen. Wir Mediziner erklären und empfehlen, entscheiden am Ende aber gemeinsam mit dem Patienten. Wir sind auch dafür da, Informationen, die sich die Patienten aus verschiedensten Quellen zusammensuchen, für ihn einzuordnen. Als Laie ist es kaum möglich, die Flut an Informationen, die zum Beispiel das Internet liefert – das gab es ja früher auch nicht –, zu sortieren und zu bewerten, was für die eigene

Situation hilfreich ist. Heute wissen wir, dass ein informierter Patient maßgeblich zum Therapieerfolg beitragen kann. Denn wenn ein Patient weiß, was warum mit ihm passiert, werden Nebenwirkungen zum Beispiel viel besser toleriert und eher als Teil des schweren Weges angenommen als abgelehnt. Das führt u.a. zu einer geringeren Abbruchrate von Chemotherapien. Wichtig ist das Vertrauen zum Arzt. Das muss man sich verdienen. Ich bin immer ehrlich mit meinen Patienten und kommuniziere auf Augenhöhe. Jeder soll die Chance haben, sich seelisch auf schwierige Zeiten vorbereiten zu können. Wir niedergelassenen Onkologen haben die Möglichkeit, zum Teil über Jahre hinweg ein tiefes Vertrauensverhältnis zu unseren Patienten zu entwickeln. Das macht es für uns leichter, mit unseren Patienten eine solide Partnerschaft aufzubauen, in der die Patienten mit unserer Hilfe selbstverantwortlich an ihrer Therapie mitwirken können. Das ist – trotz der meist sehr schwierigen Umstände – für uns und unsere Patienten gleichermaßen eine gute Erfahrung.

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 12

Text Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali

Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle (KKH)

Text Prof. Dr. Wolfgang Knauf

FOTO: UNIVERSITÄTSMEDIZIN HALLE FOTO: BENEDIKT ZIEGLER

Leben mit MPNUmfassende Hilfe für Betroffene

Das forschende Pharmaunternehmen Novartis denkt Medizin neu, um besonders auch Menschen mit seltenen Erkrankungen mit innovativen Therapien und Informationsangeboten zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Speziell für Menschen, die an einer Myeloproliferativen Neoplasie (MPN) wie der Myelofibrose, der Polycythaemia Vera oder der Chronischen Myeloischen Leukämie leiden, hat Novartis umfangreiche Informationsinitiativen ins Leben gerufen, die wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Erkrankung und zum Umgang damit zur Verfügung stellen.

Symptome erkennen – und richtig in Zusammenhang bringen Da die verschiedenen Symptome der MPN sehr vielschichtig sind und mit Fortschreiten der Erkrankung stärker werden können, sind fundierte Informationen zu den möglichen Beschwerden für Patient:innen und deren Angehörige sehr wichtig. Das macht das Beispiel der Polycythaemia Vera deutlich, denn Beschwerden wie chronische Müdigkeit, Schmerzen im linken Oberbauch, verstärktes nächtliches Schwitzen, Juckreiz besonders nach Kontakt mit Wasser und Appetitlosigkeit lassen oft nicht direkt auf eine schwere Erkrankung schließen. Gerade Frauen denken oftmals eher an die Wechseljahre und nicht an eine seltene Bluterkrankung. Auch Sehund Konzentrationsstörungen, Ohrensausen oder trockene Haut werden eher auf das Alter zurückgeführt und nicht in Kombination betrachtet. Die Folge: der Arztbesuch bleibt aus, die PV bleibt unentdeckt und somit auch unbehandelt, schwere Komplikationen können auftreten.

Zunehmende Beschwerden ernst nehmen Aber auch wenn die Diagnose bereits gestellt wurde, sollten Betroffene die Symptome im Blick behalten und regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchführen lassen. Wenn die Symptomlast zunimmt oder Nebenwirkungen auftreten, sollten Betroffene umgehend das Gespräch mit dem Behandlungsteam suchen, um krankheitsbedingte Beschwerden von therapiebedingten zu unterscheiden, denn manche Begleiterkrankungen oder Komplikationen können für Betroffene im schlimmsten Fall lebensbedrohlich werden. So sollten z. B. regelmäßig das Blut und die Milz untersucht werden. Zudem sollte einmal jährlich ein Hautscreening durchgeführt werden, um therapiebedingte Hautveränderungen früh zu erkennen, die sich möglicherweise zu schweren Hautveränderungen wie offenen Wunden oder gar Hautkrebs entwickeln könnten.

Wissen ist demnach für Betroffene der Schlüssel, um bei der Wahl und Durchführung der passenden Therapie intensiv mit einbezogen werden zu können. Die drei einzelnen Initiativen für das Leben mit Myelofibrose, Polycythaemia Vera und Chronischer Myeloischer Leukämie bieten auf der Internetseite www.leben-mit-blutkrankheiten.de viele Informationen, die

Bei Menschen mit hellem Hauttyp, die sich gerne in der Sonne aufhalten, besteht ein erhöhtes Risiko, eine Aktinische Keratose zu entwickeln, die sich in einem von zehn Fällen zu hellem Hautkrebs entwickeln kann. Dies gilt um so mehr für MPN- Patient:innen, da eine der medikamentösen Therapien dieses Risiko zusätzlich steigert. Deshalb sollten Betroffene Hautveränderungen in lichtexponierten Arealen ernst nehmen und sie einem Dermatologen zeigen. Diese Obacht gilt auch für Veränderungen an den Beinen. Streifige oder netzartige Rötungen und offene Stellen sollten möglichst frühzeitig einem Hautarzt oder den betreuenden Hämatoonkologen gezeigt werden, da das ein klares Indiz dafür sein könnte, die Therapie zu überdenken und entsprechend anzupassen.

Prof. Dr. Markus Braun-Falco Facharzt für Dermatologie und Venerologie

über die Facetten der Erkrankungen informieren. Hier finden sich auch Patient:innen-Erfahrungsberichte und Expert:innenbeiträge zu verschiedenen krankheitsrelevanten Schwerpunkten. Zudem finden Patient:innen ausführliche Checklisten, die ihnen die Gespräche mit dem Behandlungsteam erleichtern können. Dazu kann auch eine Anpassung der Therapie gehören, wenn die bestehende Behandlung nicht den gewünschten Erfolg erzielt oder Nebenwirkungen auftreten, welche die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Dabei kann auch der MPNTracker unter www.mpntracker.com helfen, der Patient:innen in Form eines Therapietagebuches bei der Dokumentation zur Entwicklung ihrer Erkrankung unterstützt.

Zusammen stärker

Auch der Austausch mit anderen Betroffenen, Selbsthilfeorganisationen und Fachärzt:innen stärkt Patient:innen und ihre Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung. Seit 2016 können MPN-Betroffene einen bundesweit etablierten Treffpunkt nutzen: die MPN-Patient:innentage. Die Teilnahme an den MPN Veranstaltungen ist kostenlos. Auf www.mpn-patiententage.de findet man die Anmeldung für die nächsten Patient:innentage sowie weitere Informationen und einen kleinen Rückblick auf vergangene Veranstaltungen.

FOTO: NOVARTIS PHARMA GMBH

ANZEIGE

LEBEN UND BLOGGEN MIT METASTASIERTEM BRUSTKREBS

Claudia Altmann-Pospischek ist Patientenvertreterin, Brustkrebsaktivistin und Bloggerin und macht sich für das Thema „metastasierter Brustkrebs“ stark.

Wie schwierig war Ihr bisheriger Weg von der Diagnose „metastasierter Brustkrebs“ bis heute?

Die Diagnose kam 2013 aus dem Nichts und hat mir sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Mein winziges Mammakarzinom hatte bereits in die Leber und in die Knochen gestreut. Das alles ohne genetische Vorbelastung und trotz regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen. Eine Katastrophe – verbunden mit Angst, Trauer und Ungewissheit. Es folgte ein kräftezehrender Therapiemarathon, der bis heute andauert. 2018 wurden zudem Bauchfell-Metastasen diagnostiziert.

Wie es weitergeht? Die Zukunft wird es zeigen. Ich bin unter Dauertherapie – sämtliche Nebenwirkungen inklusive – bis zum allerletzten Tag. Ich will nur eines: leben und Spuren hinterlassen – mit meinem Engagement und meinem Blog „Claudias Cancer Challenge“.

Ich will nur eines: leben und Spuren hinterlassen.

Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen als Sie von den Ärtz:innen die Diagnose inklusive Lebenserwartung mitgeteilt bekamen?

Ich bin damals mit einem Mini-Knötchen zuversichtlich ins Krankenhaus und kam mit der Diagnose „unheilbarer Brustkrebs“ wieder nach Hause. Das in kürzester

Zeit – da kommt der Kopf einfach nicht mit – diese Nachricht braucht Zeit, um sich zu setzen. Damals hörte ich auch die niederschmetternde Prognose: „Sie haben eine Durchschnittsüberlebenszeit von zwei Jahren“. Doch diese sollte nicht eintreffen. Ich darf heute – zehn Jahre danach – noch immer da sein.

Was können Sie Betroffenen und Angehörigen mit auf ihren Weg geben? Wohin können sie sich wenden? Betroffenen möchte ich mitgeben, alles daran zu setzen, mündige PatientInnen zu sein, sich über entsprechende Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Aktive Entscheidungen zu treffen, gibt einem das gute Gefühl, Kapitänin des eigenen Bootes zu sein. Zudem würde ich zu einer professionellen psychoonkologischen Unterstützung raten – auch für Angehörige. Ängste und Sorgen sind Gefühle, die einfach Raum brauchen. Und: Es tut so gut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und voneinander zu lernen. Deshalb erachte ich die Vernetzung von PatientInnen auf Online-Plattformen und in Selbsthilfegruppen als immens wertvoll.

Die Diagnose Krebs bedeutet auch, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert zu sein. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Nehmen Sie das Leben intensiver wahr?

Mir war sehr schnell klar, dass die Zeit, die ich noch auf dieser Erde verbringen darf, eher kürzer denn länger bemessen sein wird. Somit war der Gedanke „Mach doch das Beste aus dieser verbleibenden Zeit“ bald in meinem Kopf. Und das mache ich nun – zum Beispiel mit meinem Brustkrebsengagement, wofür mein Herz brennt. Aber natürlich sehe ich das Damoklesschwert über mir baumeln – mal mehr und mal weniger. An manchen Tagen überfällt mich die Angst vor dem Tod und nimmt mir die Luft zum Atmen. An manchen Tagen fühle ich mich glücklich, frei und unbeschwert. Das Leben ist nun härter, schwieriger und kürzer geworden, aber auch intensiver, bunter und genussvoller.

Wie feiern Sie selbst am liebsten das Leben?

Ich sehe mich generell als „Queen of Ablenkung“ – ich kann vieles gut ausblenden und halte das auch für einen probaten Umgang. So sind mir Reisen (vor allem in mein geliebtes England) sehr wichtig – denn da steigt der Krebs nicht in den Flieger mit ein und egal, wo ich lande, werde ich von Lebensfreude und Leichtigkeit begleitet. Treffen mit Herzensmenschen sind eine enorme Kraftquelle. Und auch meine Konzertleidenschaft lässt mich das Leben auf musikalische Weise feiern.

INSTAGRAM & FACEBOOK @claudiascancerchallenge

Es tut gut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und voneinander zu lernen. Deshalb erachte ich die Patientenvernetzung als immens wertvoll.

Claudia Altmann-Pospischek Brustkrebs-Betroffene

ANZEIGE

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 14

FOTO: MARINA PROBST EIFFE

Den Weg ins Leben zurück erkämpft –

Immuntherapie als Hoffnungsschimmer

Im Alter von 25 Jahren wurde bei Jasper Maes die Diagnose Glioblastom, ein bösartiger Hirntumor, gestellt. Im Interview teilt der junge Mann mit, warum er sich für eine Immuntherapie in Deutschland entschieden hat und wie es ihm heute geht.

Text Charlie Schröder

Gab es Anzeichen, dass Sie Krebs haben könnten?

Ich hatte das Glück oder das Pech, dass ich keine Symptome verspürte – bis mein Körper in einen "Abschaltmodus" überging. Der Druck in meinem Kopf verursachte nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch Übelkeit, Brechreiz und Erbrechen. Deshalb wurde ich auch auf die Intensivstation eingeliefert, wo man einen bösartigen Hirntumor diagnostizierte. Nur wenige Tage später erfolgte eine Notoperation zur Tumorentfernung. Die schreckliche Nachricht, dass es sich um ein Glioblastoma Multiforme handelte, kam nach der Biopsie.

Welche Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf?

Ich war völlig fassungslos und konnte es kaum glauben. Ich stellte mir sofort die Frage, was ich falsch gemacht hatte, um so etwas zu verdienen. Ich war doch stets aktiv und achtete auf meine Gesundheit: Ich rauche nicht und trank Alkohol nur bei gesellschaftlichen Anlässen. Nach der Diagnose habe ich auch damit sofort aufgehört. Ich wollte eine mögliche Lösung oder gar Heilung finden.

Haben Sie selbst nach verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten recherchiert oder sich vom Arzt beraten lassen?

Ich habe versucht, im Internet nach ähnlichen Geschichten von Menschen zu suchen, die eine Krankheit wie meine überlebt haben. Ich strebte nach positiven Berichten. Allerdings habe ich in der Regel nach

einigen Google-Suchen aufgehört, da die Informationen über das Glioblastom, die ich gefunden habe, eher deprimierend als motivierend waren. Zusätzlich zur konventionellen Behandlung mit Bestrahlung und Chemotherapie habe ich mich zunächst um eine Zweitmeinung in einem anderen Krankenhaus bemüht.

Sie leben in Belgien und haben sich für eine Immuntherapie in Deutschland entschieden. Warum?

Durch einen Freund meines Vaters wurden wir mit einem Forscher an der Universität Antwerpen in Verbindung gebracht, der uns einen Krebsspezialisten in Deutschland empfahl. Der Arzt konnte mir glücklicherweise etwas Hoffnung schenken, indem er von seinen ersten erfolgreichen Fällen mit der Immuntherapie berichtete. Auch wenn es keine Erfolgsgarantie gab, hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich nichts zu verlieren hatte.

Können Sie die Immuntherapie beschreiben, für die Sie sich entschieden haben?

Aufgrund der Überzeugung in meinem Umfeld bezüglich der entscheidenden Rolle des eigenen Immunsystems in meinem Kampf gegen den Tumor, habe ich nicht nur aktiv an dessen Stärkung gearbeitet, sondern auch eine Immuntherapie ausprobiert. Diese beinhaltet die EHT-Behandlung in Verbindung mit dem New Castle Disease Virus. Hierbei werden die Krebszellen durch Erhitzen mittels der EHT-Technologie geschwächt, sodass das genetisch modifizierte Virus sie angreifen und zerstören kann.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem IOZK Immun-Onkologisches Zentrum Köln entstanden.

Ich begann diese Therapie parallel zur herkömmlichen Chemotherapie. Im zweiten Teil der Behandlung wird aus meinem entnommenen Blut ein mRNA-Impfstoff hergestellt, um das natürliche Immunsystem zu stimulieren und zur Zerstörung der Krebszellen anzuregen.

Ich glaube fest daran, dass ein aktiver und gesunder Lebensstil die Chancen im Kampf gegen diese schreckliche Krankheit erhöhen.

Wie geht es Ihnen heute?

In Anbetracht meiner Situation und der Krankheit, die ich bekämpfen musste und immer noch bekämpfe, könnte es mir nicht besser gehen: Ich bin sehr glücklich, dass ich mit der Immuntherapie begonnen habe, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass sie einen großen Unterschied in meinem Kampf gegen den Krebs gemacht hat. Ich glaube fest daran, dass ein aktiver und gesunder Lebensstil die Chancen im Kampf gegen diese schreckliche Krankheit erhöhen. Allerdings habe ich immer noch große Angst vor einem Rückfall und lebe sehr vorsichtig. Aber ich habe extremes Glück und bin froh, dort zu sein, wo ich heute bin. Ich versuche mehr und mehr, zu einem “normalen“ Leben zurückzukehren.

Neue Perspektiven gegen den Krebs

Ein Gespräch mit Dr. Wilfried Stücker, Tumorimmunologe und Gründer des Immun-Onkologischen Zentrums in Köln, über die personalisierte IOZK-Immuntherapie, die gezielt den Tumor des Patienten bekämpft, ohne gesunde Zellen zu zerstören.

Wie kam es dazu, dass sich Ihr ImmunOnkologisches Zentrum (IOZK) in Köln komplett dem Thema Immuntherapie gewidmet hat?

Die immun-onkologische Therapie hat die Behandlung von Tumorerkrankungen revolutioniert. Sie hat sich neben der Chirurgie sowie Strahlen- und Chemotherapie als zusätzliche Säule etabliert. An unserem Zentrum beschäftigen wir uns als Ärzte und Naturwissenschaftler bereits seit 1985 mit der Rolle des Immunsystems bei Krebs und chronischen Infektionskrankheiten.

Warum kommt es bei der Behandlung kaum zu Nebenwirkungen, und wie ist die immun-onkologische Therapie neben der Chirurgie sowie Strahlen- und Chemotherapie zu betrachten?

Etablierte Therapien zielen darauf ab, durch Operationen oder Medikamente den Tumor zu vernichten –oft verbunden mit schweren Nebenwirkungen für die gesunden Zellen und das Immunsystem. Die IOZK-Immuntherapie nutzt und stärkt dagegen das patienteneigene Abwehrsystem spezifisch im Kampf gegen den Krebs. Sie aktiviert nachhaltig das Immunsystem gegen neu wachsende Krebszellen – gesunde Zellen werden dabei aber nicht zerstört. Grundsätzlich kann die IOZK-Therapie jederzeit im Krankheitsverlauf begonnen werden. Der optimale Behandlungszeitpunkt liegt jedoch möglichst zeitnah nach einer vollständigen Entfernung des Tumors.

Wie setzen Sie als Zentrum die personalisierte Immuntherapie ein?

Jede Krebserkrankung ist anders und bedarf einer differenzierten Analyse und einer persönlich zugeschnittenen Behandlung. Daher planen wir für jeden Patienten eine individuelle multimodale Immuntherapie und erstellen einen abgestimmten Behandlungsplan. Die Basis bildet eine umfassende Laboranalyse des Immunsystems. Auf dieser Grundlage entscheidet unser Ärzteteam, welche Behandlungsmethode und Folgebetreuung am besten geeignet sind.

Bei unserer Betrachtung beziehen wir alle aktuell verfügbaren Methoden der Krebsbehandlung mit ein –also von der immunologischen Behandlung bis hin zur klassischen Chemotherapie. Mit dem Resultat, dass jeder Patient eine auf ihn zugeschnittene und somit personalisierte Therapie erhält.

Was sind dabei die besonderen Stärken?

Die IOZK-Immuntherapie setzt sich aus verschiedenen Therapieformen zusammen, wie der Virotherapie, Hyperthermie, Impftherapie und weiteren Therapien, wie zum Beispiel den Checkpoint-Hemmern. Diese kombinieren wir. Mit diesem multimodalen Therapieansatz lassen sich alle soliden Tumore behandeln, beispielsweise Gehirntumore, Brust-, Darm-, Lungen-, Haut- oder Prostatakrebs.

Die Tumorimmunologie ist Bestandteil vieler Forschungen. 2011 und 2018 gab es Nobelpreise der Medizin in diesem Bereich.

Dr. Wilfried Stücker Vorstandsvorsitzender der IOZK AG

Sie setzen dabei zentral Ihren patentierten IO-VAC®Impfstoff ein – was hat es damit auf sich?

Der IO-VAC®-Impfstoff ist Grundlage und entscheidende Komponente der multimodalen Immuntherapie. Für ihn kombinieren wir in unserem Labor, vereinfacht gesagt, ein onkolytisches, für den Menschen ungefährliches Virus und patienteneigene Tumorantigene mit patienteneigenen dendritischen Zellen zu dem persönlich abgestimmten Impfstoff IO-VAC®. Dieser aktiviert in der Folge das Immunsystem zur Bekämpfung des Tumors. Europaweit hat das IOZK als einzige Einrichtung die Genehmigung erhalten, diesen Kombinationsimpfstoff zu produzieren.

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 15

Text Dominik Maaßen

BAEGE

FOTO: ROLAND

ANZEIGE