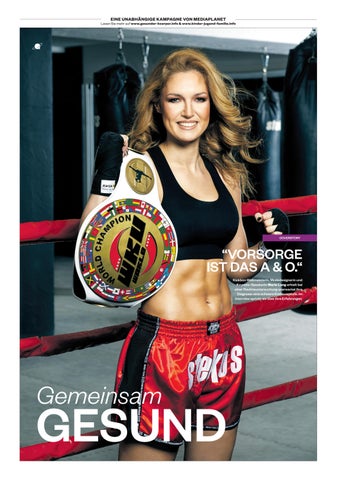

“VORSORGE IST DAS A & O.“

Kickbox-Weltmeisterin, Modedesignerin und Keynote-Speakerin Marie Lang erhielt bei einer Routineuntersuchung unerwartet ihre Diagnose: eine schwere Krebsvorstufe. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen.

“VORSORGE IST DAS A & O.“

Kickbox-Weltmeisterin, Modedesignerin und Keynote-Speakerin Marie Lang erhielt bei einer Routineuntersuchung unerwartet ihre Diagnose: eine schwere Krebsvorstufe. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen.

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT

DIESER AUSGABE JUNI 2025

Miriam Hähnel Gesundheit ist oft das leise Fundament unseres Lebens. Wir werden uns ihres Wertes häufig erst bewusst, wenn sie ins Wanken gerät.

Natascha Wesiak Gesundheit beginnt mit Wissen und Vorsorge – durch Aufklärung und frühe Unterstützung wollen wir Frauen, Kinder und ganze Gemeinschaften stärken.

Antonia Dupke

Gemeinsam gesund zu sein gelingt dort, wo wir füreinander da sind – in Beziehungen, im Dialog, in Strukturen. Gesundheit ist keine Sache des Einzelnen, sondern ein gemeinsamer Auftrag an uns alle.

Was bedeutet Gesundheit in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Wandel, medizinischer Fortschritt und persönliche Lebensentwürfe eng miteinander verwoben sind? Die Antwort ist so einfach wie vielschichtig: Gesundheit ist weit mehr als „fit“ zu sein. Sie ist körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden – ein Zusammenspiel aus Bewegung und Begegnung, aus Achtsamkeit und Verantwortung, aus Eigeninitiative und gesellschaftlicher Unterstützung.

Text Katharina Lassmann

In einer zunehmend komplexen Welt wird deutlich: Gesundheit ist keine rein persönliche Angelegenheit, sondern ein gemeinschaftliches Gut. Sie entsteht dort, wo Menschen sich umeinander kümmern, füreinander sorgen und Verantwortung übernehmen – in Familien, in Schulen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder in digitalen Netzwerken.

Wir müssen Gesundheit neu denken: Nicht als Ziel einzelner, sondern als Aufgabe aller. Gesund zu sein ist ein dynamischer Prozess, der stets in Bewegung ist – geprägt von Lebensphasen, Herausforderungen und Veränderungen. Gesundheit ist also nie statisch, sondern sie braucht Information, Vorsorge, Zuwendung – aber auch Mut zur Offenheit, Bereitschaft zum Dialog und strukturelle Rahmenbedingungen, die Gesundheitsförderung für alle möglich machen.

gesprochen werden kann wie über Prävention, Hoffnung und Heilung. Räume, in denen niemand stigmatisiert wird – weder für die Erkrankung noch für eigene Ängste.

Das gelingt nicht allein. Sondern nur gemeinsam. Dieses Magazin will zu genau diesem Miteinander beitragen. Es versammelt Stimmen von Expertinnen und Experten, von Betroffenen, von Menschen, die täglich mit Gesundheit, Krankheit, Pflege oder medizinischer Innovation arbeiten. Die Beiträge zeigen, wie vielfältig Gesundheit ist und wie eng sie mit unserer Lebenswirklichkeit verknüpft ist. Sie erzählen von Aufklärung und Vorsorge, von Unsichtbarem und Sichtbarem, von alltäglicher Fürsorge und Resilienz.

„JUNGE MENSCHEN BRAUCHEN NUR EINEN GUTEN SONNENSCHUTZ!“

Hautärztin Dr. Ahlemann gibt fundierte Tipps für die richtige Hautpflege. 04

Lina erkrankte mit 21 an Multipler Sklerose. Heute inspiriert sie Tausende mit ihrer Offenheit und Energie. 06

Wie sieht das im Alltag aus?

Wer sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, stößt schnell auf grundlegende Fragen: Wie gut gelingt es uns, auf uns selbst zu achten? Wie bewusst nehmen wir unsere körperlichen und seelischen Bedürfnisse wahr? Wann hören wir auf Warnsignale unseres Körpers – und wie unterscheiden wir zwischen unnötiger Sorge und berechtigter Aufmerksamkeit? Wie viel Raum hat Prävention in unserem Leben – und wie sehr vertrauen wir auf medizinisches Wissen?

Gesundheit ist niemals nur individuell. Sie ist eingebettet in Strukturen, in Beziehungen, in gesellschaftliche Prozesse. Und sie kann nur dann gelingen, wenn sie als gemeinsames Anliegen verstanden wird – von Politik, Medizin, Medien, Bildung und jeder und jedem Einzelnen.

„ICH WILL NIE MEINE LEBENSLUST VERLIEREN.“

Kinderärztin Dr. Bea Merscher informiert, wie Eltern ihren Kindern dabei helfen können, gesund aufzuwachsen. 08

Gesundheit bedeutet, diese Fragen nicht nur individuell, sondern im gesellschaftlichen Kontext zu beantworten. Sie entsteht im Zusammenspiel von Prävention und persönlicher Achtsamkeit, von medizinischer Versorgung und politischer Verantwortung, von Wissenschaft und Alltagsrealität. Wer Zugang zu Informationen, zu guter Versorgung und zu psychosozialer Unterstützung hat, lebt nicht nur gesünder, sondern auch selbstbestimmter.

Deshalb möchten wir mit dieser Ausgabe mehr als nur informieren. Wir möchten zum Nachdenken anregen, inspirieren und dazu ermutigen, genauer hinzuschauen – auf uns selbst und auf andere! Wir möchten Räume eröffnen: für Austausch, für Neugier, für Offenheit und für das Bewusstsein, dass wir Gesundheit nicht selbstverständlich „besitzen“, sondern immer wieder neugestalten müssen. Entdecken Sie, wie viele Möglichkeiten es gibt, gemeinsam zu wachsen – trotz aller Herausforderungen, die das Leben bereithält. Denn Gesundheit ist kein Luxus. Sie ist Grundlage für Teilhabe, für Selbstbestimmung – und für ein gutes Leben.

• 80 % der sichtbaren Hautalterung entstehen durch UV-Strahlung. Sonnenschutz ist daher die effektivste Anti-Aging-Maßnahme.

„STRESS MACHT KINDER HÄUFIGER KRANK!“

Miriam Hähnel (Director Business Development Health) Natascha Wesiak (Business Development Manager), Antonia Dupke (Project Manager), Jakob Söderbaum (Geschäftsführung, CEO), Henriette Schröder (Managing Director), Philipp Colaço (Director Business Development), Lea Hartmann (Head of Design) Cover: Marie Lang © Michael Wilfling

Mediaplanet-Kontakt: de.redaktion@mediaplanet.com

Alle Artikel, die mit “In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungengelten gleichermaßen für alle Geschlechter. IN DIESER AUSGABE

GESUND ZU SEIN IST EIN DYNAMISCHER PROZESS, DER STETS IN BEWEGUNG IST –GEPRÄGT VON LEBENSPHASEN, HERAUSFORDERUNGEN UND VERÄNDERUNGEN. GESUNDHEIT IST ALSO NIE STATISCH, SONDERN SIE BRAUCHT INFORMATION, VORSORGE, ZUWENDUNG – ABER AUCH MUT ZUR OFFENHEIT, BEREITSCHAFT ZUM DIALOG UND STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN, DIE GESUNDHEITSFÖRDERUNG FÜR ALLE MÖGLICH MACHEN.

Gesundheit ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. „Gemeinsam gesund“ meint deshalb mehr als kollektives Mitgefühl. Es steht für die Überzeugung, dass niemand allein gelassen werden darf – unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Bildung oder ökonomischer Lage. Es bedeutet, Räume zu schaffen, in denen über Diagnosen ebenso selbstverständlich

• Rund 50 % der Menschen mit Multipler Sklerose sind von kognitiven Einschränkungen betroffen –oft schon früh im Krankheitsverlauf.

• Kinder bis 10 Jahre sollten spätestens um 20 Uhr schlafen – zu wenig Schlaf kann das Immunsystem deutlich schwächen.

• Die HPV-Impfung ist in Deutschland bis zum 18. Lebensjahr kostenlos – schützt jedoch nur, wenn sie frühzeitig erfolgt.

• Zwei Stunden Bewegung im Freien pro Tag senken nicht nur das Stresslevel – sie beugen auch Kurzsichtigkeit im Kindesalter vor.

• Menschen über 65 profitieren besonders von Grippe-, Pneumokokken- und GürtelroseImpfungen – sie reduzieren das Risiko schwerer Krankheitsverläufe erheblich.

Unsere Haut ist nicht nur das größte Organ des Körpers, sondern auch unsere erste Schutzbarriere gegen äußere Einflüsse. Besonders die UV-Strahlung der Sonne stellt dabei eine ernstzunehmende Gefahr dar – nicht nur für die Hautalterung, sondern auch für die Gesundheit insgesamt.

Was vielen nicht bewusst ist Hautkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung. In Deutschland beispielsweise erkranken jährlich über 300.000 Menschen neu an weißem Hautkrebs, und auch der schwarze Hautkrebs (Melanom), der besonders aggressiv verlaufen kann, nimmt stetig zu. Dabei ist effektiver Sonnenschutz so einfach –regelmäßiges Eincremen mit einem breitbandigen Lichtschutzfaktor von mindestens 30, das Tragen von Kopfbedeckung und Kleidung sowie das Meiden der intensiven Mittagssonne können einen enormen Unterschied machen.

Warum frühzeitiger Schutz entscheidend ist Je früher man beginnt, die Haut zu schützen, desto besser. Die sogenannte „UV-Erinnerung“ der Haut ist kumulativ – das bedeutet, jede Sonnenstunde zählt, und die Schäden summieren sich über die Jahre. Besonders Kinder und Jugendliche sollten konsequent geschützt werden, da Sonnenbrände in jungen Jahren das Hautkrebsrisiko im späteren Leben deutlich erhöhen können.

Was man zusätzlich beachten sollte Neben Sonnenschutz spielt natürlich auch der allgemeine Hautpflegeansatz eine Rolle. Wer seine Haut überpflegt oder sie mit zu vielen reizenden Inhaltsstoffen belastet, kann die natürliche Barrierefunktion stören. Eine gesunde Haut braucht nicht dutzende Produkte – sondern vor allem Schutz, Feuchtigkeit und Ruhe.

Ein gesunder Lebensstil unterstützt den Hautschutz von innen Ausreichend Schlaf, eine vitaminreiche Ernährung (besonders mit Antioxidantien wie Vitamin C, E und Beta-Carotin), viel Wasser und der bewusste Umgang mit Stress können die Widerstandskraft der Haut gegen äußere Einflüsse stärken.

Wer seine Haut langfristig schön und vor allem gesund erhalten will, sollte Sonnenschutz nicht als Option, sondern als täglichen Standard ansehen – unabhängig von Alter, Jahreszeit oder Hauttyp. Denn Hautkrebs kann in einigen Fällen vermeidbar sein – man sollte nur früh genug anfangen, richtig vorzusorgen.

Hauttypen und wie man die Haut im Alltag schützen kann

Unsere Haut ist so individuell wie wir selbst – und genau deshalb braucht sie auch eine passende Pflege. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen verschiedenen Hauttypen: normale, trockene, fettige, empfindliche und Mischhaut. Jeder Typ hat eigene Bedürfnisse, die im Alltag berücksichtigt werden sollten.

Trockene Haut neigt zu Spannungsgefühl, rauen Stellen und kann schneller Rötungen zeigen. Hier sind reichhaltige Cremes mit feuchtigkeitsspendenden und rückfettenden Inhaltsstoffen ideal. Fettige Haut glänzt oft stärker und ist anfälliger für Unreinheiten. Sie braucht vor allem leichte, nicht fettende Produkte, die Feuchtigkeit spenden, aber die Poren nicht verstopfen. Empfindliche Haut reagiert schnell auf äußere Reize

wie Kälte, Sonne oder bestimmte Pflegeprodukte. Sie profitiert von reizarmen Formulierungen ohne Parfum und Alkohol. Mischhaut zeigt sowohl trockene als auch fettige Zonen – meist ist die T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) fettiger, die Wangen eher trocken. Hier kann man unterschiedliche Produkte gezielt einsetzen.

Egal welcher Hauttyp: Ein täglicher Sonnenschutz ist unbedingt notwendig, denn UV-Strahlung ist der Hauptfaktor für vorzeitige Hautalterung und erhöht langfristig das Risiko für Hautkrebs. Deshalb sollte Sonnencreme mit mindestens LSF 30 täglich – auch bei bewölktem Himmel – zur Pflegeroutine gehören.

Wer seine Haut überpflegt oder sie mit zu vielen reizenden

Inhaltsstoffen belastet, kann die natürliche Barrierefunktion stören. Eine gesunde Haut braucht nicht dutzende Produkte – sondern vor allem Schutz, Feuchtigkeit und Ruhe.

Tipps für gesunde Haut:

• Reinigung mit Maß: Die Haut sollte morgens und abends sanft gereinigt werden – aber nicht übertrieben, denn zu häufiges Waschen oder aggressive Produkte können die natürliche Hautbarriere schwächen.

• Feuchtigkeitspflege: Auch fettige Haut braucht Feuchtigkeit – nur eben in leichter Form wie Seren oder Gelcremes.

• Schlaf & Stress: Ausreichender Schlaf hilft der Haut bei der Regeneration. Und wer Stress redu-ziert, tut auch der Haut etwas Gutes – denn Stresshormone können Entzündungen fördern.

• Gesunde Ernährung: Vitamine, Mineralstoffe und ausreichend Flüssigkeit unterstützen die Haut von innen. Besonders wichtig sind Vitamin C, E, Zink und Omega-3-Fettsäuren.

• Nicht rauchen: Nikotin verengt die Blutgefäße und verschlechtert die Durchblutung der Haut –sie wirkt dadurch fahler und altert schneller.

Fazit

Wer die eigene Haut kennt und gut mit ihr umgeht, kann viel für ihre Gesundheit und ihr Aussehen tun –ganz ohne komplizierte Routinen. Mit wenigen, aber gezielten Maßnahmen im Alltag bleibt die Haut nicht nur schön, sondern auch langfristig geschützt.

Welchen Hauttyp habe ich?

HAUTTYP 1 – “NORMALE HAUT”

Normale Haut ist gut ausbalanciert und hat keine auffälligen Hautprobleme und die Haut fühlt sich weder zu trocken noch zu fettig an. Pflegetipp: Regelmäßige Reinigung und Feuchtigkeitspflege, eine ausgewogene Ernährung und genug Wasserzufuhr am Tag

HAUTTYP 2 – “TROCKENE HAUT”

Trockene Haut ist rau und (leicht) schuppig und neigt zu Juckreiz und Rötungen. Pflegetipp: Um trockene Haut zu pflegen, sollte man auf sanfte Produkte (ohne Alkohol) zurückgreifen und Feuchtigkeitscremes verwenden

HAUTTYP 3 – “FETTIGE HAUT ”

Fettige Haut ist glänzend, mit sichtbar größeren Poren. Sie neigt zu Mitessern, Pickeln und Akne. Die Haut fühlt sich oft ölig an, besonders in der T-Zone (Stirn, Nase und Kinn). Pflegetipp: Ratsam ist eine leichte Feuchtigkeitscreme. Um die Poren zu klären und das Hautbild zu verfeinern, können Peelings sehr gut helfen, die Poren zu reinigen.

HAUTTYP 4 – “MISCHHAUT ”

Ein Hauttyp, der sowohl trockene als auch fettige Bereiche aufweist (meist sind die Wangen eher trocken und die T-Zone (Stirn, Nase und Kinn) ölig). Pflegetipp: Dieser Hauttyp erfordert eine spezielle Pflege, um sowohl die fettigen als auch die trockenen Partien auszugleichen, wobei milde und feuchtigkeitsspendende Produkte ideal sind.

Warum sich Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang für Vorsorge und Aufklärung einsetzt.

Marie Lang kämpft nicht nur im Ring, sondern auch für mehr Bewusstsein in Sachen Frauengesundheit. Nach einer Routineuntersuchung erhielt sie eine Schockdiagnose: eine schwere Krebsvorstufe. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen.

Text Christine Thaler

Marie, Anfang 2022 hattest du einen auffälligen Befund bei der Krebsvorsorge. Hattest du Beschwerden?

Nein, es war ein normaler Kontrolltermin, und ich hatte keinerlei Beschwerden. Ich musste den Termin um ein paar Monate verschieben, wodurch ich bei der Untersuchung nicht mehr 34, sondern 35 Jahre alt war. Dadurch wurde eine routinemäßige Krebsvorsorge durchgeführt – zum Glück!

Wie ging es dir nach deiner Diagnose?

Meine Frauenärztin rief mich außerhalb der Sprechzeiten an, da ahnte ich schon, dass etwas nicht stimmt. Sie erklärte mir, dass ich eine schwere Krebsvorstufe (CIN 3) habe und eine OP notwendig ist. Ich war geschockt, da ich bis dahin weder persönlich noch in meinem Umfeld mit Krebs konfrontiert war. Auch von HPV hatte ich noch nie gehört – in meiner Jugend gab es die Impfung als Vorsorgemaßnahme noch nicht. Sofort schossen mir viele Fragen durch den Kopf: Was bedeutet das für meine Zukunft? Könnte das einen möglichen Kinderwunsch beeinflussen? Und was ist, wenn ich tatsächlich Krebs bekomme?

Wie wurdest du behandelt und was war das Ergebnis? Ich sprach mit einer befreundeten Frauenärztin, informierte mich viel und wurde mir bewusst, wie ernst die Diagnose war. Die OP war unumgänglich und wurde schnell angesetzt. Drei Wochen nach der Diagnose wurde eine Konisation durchgeführt – dabei entfernt man einen kleinen Gewebekegel aus dem Gebärmutterhals.

Dieser Eingriff ist minimalinvasiv und ich konnte kurz davor auch noch an einem WM-Wettkampf teilnehmen, Zum Glück verlief die Konisation ohne Komplikationen: Ich hatte keine Schmerzen oder Blutungen und konnte noch am gleichen Tag nach Hause.

Wie stehst du, besonders nach deiner persönlichen Erfahrung, zum Thema Vorsorge? Ich habe Vorsorgeuntersuchungen schon immer ernst

genommen, aber nach dieser Erfahrung ist mir noch bewusster geworden, wie wichtig sie sind. Ich ermutige mein Umfeld, regelmäßig zur Kontrolle zu gehen, und teile meine Geschichte auf Social Media. Sollte ich einmal Kinder haben, würde ich sie gegen HPV impfen lassen – die Impfung ist für Jugendliche bis 18 kostenlos. Leider wissen viele nicht, dass HPV auch Männer betreffen und bei ihnen Krebs verursachen kann.

Wenn ich mit meiner Geschichte nur eine Person mehr zur Vorsorge motiviere, hat sich das Teilen meiner Erfahrung gelohnt.

Das mag abgedroschen klingen, aber es ist das Wichtigste. Sobald die eigene Gesundheit oder die eines geliebten Menschen gefährdet ist, wird alles andere zweitrangig.

SOLLTE ICH EINMAL KINDER HABEN, WÜRDE ICH DIESE GEGEN HPV IMPFEN LASSEN . VORSORGE IST DAS A & O.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

In erster Linie Gesundheit – für mich, meine Familie und meine Freunde.

Lina ist ein Energiebündel, ihre gute Laune ist vom ersten Moment an ansteckend. Dass sie eine unheilbare Erkrankung hat, sieht man ihr nicht an: Sie hat Multiple Sklerose und ist eine von etwa 250.000 Betroffenen in Deutschland. Wie sie es schafft, trotz MS den Mut nicht zu verlieren und was ihr dabei hilft, ein erfülltes Leben zu führen, erzählt sie uns im Interview.

Text Hanna Sinnecker

Liebe Lina, du bist ein richtiger Sonnenschein. Auf den ersten Blick sieht man dir nicht an, dass du Multiple Sklerose hast. Wann hast du gemerkt, dass etwas nicht stimmt?

Ich war 21 und habe zu diesem Zeitpunkt in einer Bar gearbeitet. Eigentlich wollte ich zwei Wochen später nach Ibiza ziehen, die Koffer waren gepackt. Aber eines Tages wachte ich auf und fühlte mich wie vom Laster überfahren. Mit war schwindelig, ich sah ganz verschwommen. Ich ging zum Arzt, der dachte, es sei eine verschleppte Angina. Er schickte mich wieder heim mit der Anweisung, mich auszukurieren. Ich ging dann trotzdem wieder arbeiten, und es ging mir stündlich schlechter. Irgendwann sagte ein guter Freund: „Lina, du läufst, als wärst du betrunken, irgendwas stimmt nicht. Ich fahre dich jetzt zum Arzt.“ Dort bekam ich eine Infusion, aber es wurde nicht besser und ich kam mit Verdacht auf einen Hirntumor ins Krankenhaus. Ich konnte fast nichts mehr sehen, konnte nicht mehr eigenständig laufen und mich kaum noch bewegen. In der Klinik wurde ich untersucht: CT, MRT, das ganze Programm. Die gute Nachricht war, dass ich keinen Hirntumor hatte. Es wurden aber mehrere Läsionen im Gehirn festgestellt, die typisch für eine MS sind. Es wurde dann noch eine Lumbalpunktion gemacht, und etwa eine Woche später, am 4. März 2019, habe ich dort meine Diagnose bekommen. Das war mein erster und bisher schlimmster MS-Schub.

Was ging in dir vor, als du wusstest, dass du MS hast? Ganz ehrlich? Ich dachte zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass ich nach Ibiza ziehen würde. Ich wollte die Diagnose nicht wahrhaben, habe mich auch nicht weiter damit beschäftigen wollen. Ich dachte, ich muss jetzt alles aus dem Leben rausholen, bevor nichts mehr geht. Mein Hausarzt holte mich dann auf den Boden der Tatsachen zurück und sagte: „Liebe Lina, es tut mir leid, aber du wirst weder jetzt noch die kommenden Jahre auf Ibiza arbeiten können.“ Ich verstand damals nicht, dass ich Zeit brauchen würde, um die Diagnose zu verstehen und eine für mich passende Behandlung zu bekommen.

mitbetroffen. Die ständigen neuropathischen Schmerzen in den Beinen sind nach wie vor meine größte Beeinträchtigung. Denn man muss verstehen, dass die Schäden, die durch einen Schub entstehen, oft nicht rückgängig zu machen sind. Langes Stehen oder weite Strecken laufen sind für mich daher nicht mehr möglich.

Seit ein bis zwei Jahren habe ich ab und an leichte Spastiken, auch Zitterparesen kamen hinzu. Ich habe Missempfindungen und Taubheitsgefühle. Auch Gleichgewichtsstörungen beim Laufen können auftreten. Zudem merke ich seit einiger Zeit, dass ich kognitive Probleme bekomme, die auch bei meinen regelmäßigen neuropsychologischen Untersuchungen aufgefallen sind. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich über längere Zeit zu konzentrieren und brauche schneller Pausen, damit mein Kopf wieder hinterherkommen kann.

Natürlich habe ich auch gute Tage, an denen ich mich fühle, als könnte ich Bäume ausreißen. Diese Zeiten genieße ich in vollen Zügen!

Ich wünsche mir, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen wie MS der Alltag erleichtert wird und Barrierefreiheit neu gedacht wird. „Behindert sein“ wird oft noch grob missverstanden, nicht jeder von uns sitzt im Rollstuhl oder hat ein Hilfsmittel. Barrieren gibt es für uns aber trotzdem zur Genüge.

Aber gerade auch für solche Zeiten sollte man wissen, dass man psychologische Hilfe in Anspruch nehmen kann und sollte. Man sollte auf keinen Fall unterschätzen, was eine solche Diagnose auch seelisch für einen bedeutet.

Zudem hilft mir persönlich mein Umfeld sehr. Meine Familie, meine Freunde, mein Partner unterstützen mich jederzeit. Fakt ist, dass es nichts bringt, gegen die Erkrankung anzukämpfen. Natürlich würde ich lieber ohne MS leben, aber sie ist nun mal da. Also muss ich einen Weg finden, mit ihr zu leben und sie zu verstehen. Ich möchte nie meine Lebenslust verlieren und will zeigen, dass auch ein Leben mit MS bunt und schön sein kann.

Welche Rolle spielt die Vernetzung mit anderen Betroffenen für dich?

Als ich Weihnachten 2019 mit meinem Blog anfing, gab es noch relativ wenige Leute, die offen mit ihrer Erkrankung umgingen. Es war auch gar nicht der Plan, dass das Ganze so groß wird. Aber es hat sich so entwickelt, und mittlerweile bin ich unglaublich dankbar, dass ich Teil einer großen MS-Community bin, onund offline. Man unterstützt sich gegenseitig, gibt sich Tipps, wird aufgefangen. Man lernt von keinem so gut wie von anderen Betroffenen. Und das Wissen, das ich mir über die letzten Jahre angeeignet habe, möchte ich auch teilen. Ich bin stolz darauf, diese Stimme in der MS-Community zu haben und möchte sie sinnvoll nutzen!

Was wünschst du dir, wenn es um den Umgang mit MS-Betroffenen geht: Sowohl seitens der Medizin als auch der Gesellschaft?

Ich wünsche mir, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen wie MS der Alltag erleichtert wird und Barrierefreiheit neu gedacht wird. „Behindert sein“ wird oft noch grob missverstanden, nicht jeder von uns sitzt im Rollstuhl oder hat ein Hilfsmittel. Barrieren gibt es für uns aber trotzdem zur Genüge.

Ich wurde dann in eine MS-Spezialklinik überwiesen, wo ich über Wochen behandelt wurde. Dort knüpfte ich meine ersten MS-Kontakte und lernte meine Freundin Kati kennen. Sie half mir, mit der Diagnose klarzukommen und meine Krankheit anzunehmen, ohne dabei die Lebensfreude zu verlieren. Sie erklärte mir unglaublich viel über die MS und nahm mich an die Hand. Trotzdem war ich noch im Verdrängungsmodus, ging nach dem Klinikaufenthalt feiern ohne Ende. Ich wollte einfach nichts verpassen.

MS ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Was sind für dich die größten Herausforderungen im Umgang mit der Erkrankung und wie sieht dein Leben unter Therapie aus?

Ich hatte in den ersten zwei, drei Jahren sieben Schübe, dann wurde ich durch eine Anpassung der Therapie schubtechnisch stabil. Alle Schübe äußerten sich unterschiedlich, aber es waren immer meine Füße und Beine

Es ist aber sehr schwer, seinem Umfeld zu erklären, dass solche Phasen abrupt vorbei sein können und man sich dann wieder so schlecht fühlt, dass gar nichts mehr geht. Vor allem, weil viele der Symptome unsichtbar sind.

Du sprichst besonders über Social Media sehr offen über dein Leben mit MS und scheinst dabei nie die Hoffnung zu verlieren. Wie gelingt dir das, und was hilft dir dabei, deine positive Einstellung beizubehalten?

Einerseits ist das einfach mein Naturell, ich bin ein grundpositiver Mensch. Andererseits steckt auch harte Arbeit dahinter, denn um einen positiven Umgang mit der MS zu finden, muss man sich mit ihr auseinandersetzen. Das hat bei mir lange gedauert, aber inzwischen bin ich selbst zur Expertin meiner MS geworden und weiß, was ich brauche und was mir hilft. Natürlich ist bei mir auch nicht jeden Tag Sonnenschein-Stimmung, und das zeige ich auch ganz offen über Instagram. Ich schaffe dann bewusst auch den negativen Emotionen Raum, denn manchmal überfordert einen alles und man denkt, man kann nicht mehr.

Außerdem würde ich mir sehr wünschen, dass die bürokratischen Hürden für chronisch kranke Menschen nicht so unglaublich komplex wären und man die Möglichkeit hätte, finanziell abgesichert zu leben. Auch Teilzeit-Arbeitsmodelle für Menschen wie uns braucht es dringend, damit wir weiter am Arbeitsleben teilnehmen und uns gleichzeitig um unsere medizinischen Termine kümmern können. Hier ist seitens der Politik noch viel zu tun.

Weitere Informationen

Mehr Infos zu Linas Alltag mit MS auf Instagram!

lina.mein.leben.mit.ms

Zum Welt-MS-Tag erschien Linas Song „Rise Above“ auf Spotify, Apple Music, YouTube & Co.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der Merck Healthcare Germany GmbH entstanden.

Frau Prof. Penner, Multiple Sklerose ist eine neurologische Erkrankung, die verschiedenste Symptome hervorrufen kann. Für die Feststellung des Schweregrades einer MS werden aber akute neurologische Ausfälle (Schübe) und über die Zeit in erster Linie die Gehfähigkeit von Betroffenen herangezogen. Warum ist das Ihrer Meinung nach unzureichend? Die Neurologie nutzt die sogenannte EDSS-Skala (Expanded Disability Status Scale), um Patienten bezüglich des Schweregrads der Erkrankung einzuteilen. Das ist nicht per se schlecht, da das dem Arzt Hinweise gibt, wie stark die Erkrankung ausgeprägt ist. Bei fortgeschrittenem Schweregrad wird aber nur noch die Gehfähigkeit abgebildet: d. h. wie weit kann der Patient noch laufen, benötigt er eine Gehhilfe, sitzt er bereits im Rollstuhl? Was der EDSS nicht hinreichend abbildet, sind unsichtbare Beschwerden wie z. B. kognitive Störungen, Fatigue, Depressionen oder Angststörungen. Diese Symptome belasten und beeinträchtigen Betroffene aber häufig mindestens genauso stark wie die verminderte Mobilität, ganz besonders, wenn es um Fragen der Produktivität und damit z. B. der Arbeitsfähigkeit geht. Wir brauchen also dringend zusätzliche Instrumente, um diese Beschwerden zu erfassen. Erst dann betrachten wir den Patienten ganzheitlich. Dafür mache ich mich schon seit mehr als 20 Jahren stark. Wie können Patienten möglichst ganzheitlich betrachtet werden, um ihnen eine individuelle Behandlung zu ermöglichen, die auch diese eben von Ihnen genannten Symptome mitdenkt? Es steht und fällt alles mit dem guten, vertrauensvollen Patienten-Arzt-Gespräch. Ein Arzt sollte sich für diese Aspekte der Krankheit genauso interessieren wie für die rein neurologischen Symptome. Leider geht das aber häufig unter. Daher sage ich Patienten, dass sie genau das auch einfordern sollen. Sie müssen diese Beschwerden thematisieren und vehement darauf bestehen, dass diese berücksichtigt werden. Denn selbst, wenn der behandelnde Neurologe sich damit nicht auskennt, kann er seine Patienten an die Neuropsychologie überweisen.

Können sie uns etwas genauer erzählen, was man unter kognitiven Beeinträchtigungen versteht und wie diese sich bei MS äußern können? Wie werden diese gemessen?

Kognitive Störungen sind Funktionseinschränkungen in bestimmten Teilbereichen der geistigen Leistungsfähigkeit. Speziell bei der MS sprechen wir von vier typischen Hirnleistungsveränderungen: An erster Stelle ist es die kognitive Geschwindigkeit, die einbricht und die sogenannte „red flag“ darstellt, weil sie bei fast jedem/r Betroffenen vorkommt. Das erklärt sich aus dem Krankheitsgeschehen: die Myelinscheiden, die die Nervenfasern umhüllen und bei MS Schaden nehmen, sind für die schnelle Erregungsübertragung zuständig. Je stärker sie geschädigt sind, umso langsamer wird der Patient auch geistig. Das heißt nicht, dass die Qualität der geistigen Leistung leidet; der MS-Patient braucht für diese Leistung aber mehr Zeit. Das ist z. B. im Berufsleben sehr wichtig, denn mit diesem Wissen könnte man schon einkalkulieren, dass ein Mitarbeiter mit MS mehr Zeit benötigt, um gewisse Aufgaben zu erledigen. Auch Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis können

auftreten, die visuell-räumlicher und verbaler Natur sein können. Die dritte Störung betrifft das Multitasking: viele MS-Betroffene berichten, dass es ihnen zunehmend schwerer fällt, mehrere Dinge parallel zu erledigen. Sie müssen Aufgaben also nacheinander angehen. Die vierte Funktionalität, die betroffen sein kann, ist eine verminderte Aufmerksamkeitsleistung. Das sind die MS-typischen kognitiven Veränderungen, die die Lebensqualität Betroffener erheblich beeinträchtigen. Mit dem Symbol Digit Modalities Test (SDMT) kann der behandelnde Arzt oder Psychologe Veränderungen in der Verarbeitungsgeschwindigkeit (rote Flagge) zuverlässig in ihrem Ausmaß bestimmen. Dieser Test ist in der klinischen Routine sehr gut anwendbar und dauert nur 90 Sekunden. Das Ergebnis des SDMT gibt sehr guten Aufschluss darüber, ob der Patient in der kognitiven Geschwindigkeit eingeschränkt ist. Der Test kann sehr gut bei den Jahreskontrollen durchgeführt werden, da man so auch beobachten kann, ob sich die Leistung verschlechtert.

Akzeptanz arbeitet, die kognitiven Störungen auch als Teil der Krankheit zu sehen und anzunehmen, aber auch Strategien erarbeitet, zum besseren Umgang mit den Problemen im Alltag. Zudem spielen Ausdauersport und achtsamkeitsbasierte Meditation eine große Rolle. Das alles trägt dazu bei, die kognitive Reserve wieder zu füllen und den Patienten zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Es gibt einige MS-Therapien, die direkt im Zentralen Nervensystem (ZNS) wirken. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ZNS-Wirkung und Einfluss auf kognitive Defizite?

Generell gibt es zur Wirkung von Immuntherapien auf die Kognition keine sogenannte Klasse I Evidenz, da in den Zulassungsstudien die Kognition nie als primärer Endpunkt genutzt wurde. Wir können aber feststellen, dass es einen positiven Sekundäreffekt gibt. Denn wenn eine Immuntherapie in der Lage ist, das Gehirn zu schützen und seine Struktur und Funktion länger zu erhalten, dann ist das in der Folge auch positiv für die Kognition.

Kognitive Störungen sind Funktionseinschränkungen in bestimmten Teilbereichen der geistigen Leistungsfähigkeit. Speziell bei der MS sprechen wir von vier typischen Hirnleistungsveränderungen: verminderte kognitive Geschwindigkeit, Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, Schwierigkeiten beim Multitasking und eine verminderte Aufmerksamkeitsleistung.

Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Iris-Katharina Penner

Assoziierte Professorin für kognitive Neurologie und Neuropsychologie der Universität Bern, Leiterin Universitäre Neuropsychologie Inselspital (Universitätsspital Bern), eidgenössisch anerkannte Neuropsychologin (EAN)

Warum ist es entscheidend, kognitive Beeinträchtigungen grundsätzlich bei Erstdiagnose und im Krankheitsverlauf im Rahmen der MS-Behandlung mit zu berücksichtigen?

Die kognitiven Störungen gehören meist schon zu den ersten Symptomen, das ist den meisten nur leider nicht bekannt. Es ist also ungemein wichtig, die kognitiven Fähigkeiten direkt bei der Erstdiagnose zu überprüfen, um ein ganzheitliches Bild des Erkrankungsgrades zu ermitteln und auch die kognitiven Leistungen bei Folgeuntersuchungen stets zu überprüfen. Ganz wichtig ist: Sind Betroffene bereits bei Erstdiagnose kognitiv auffällig, dann kann man davon schon ableiten, wie aggressiv das Krankheitsgeschehen sein wird, will heißen, die Kognition ist ein Indikator für die Progredienz. Das kann die Entscheidung, welche Therapie der Patient bekommt, durchaus mit beeinflussen. Wenn sich die kognitive Leistung im Krankheitsverlauf verschlechtert, kann das wiederum auch ein Hinweis auf ein beschleunigtes Fortschreiten der Erkrankung sein. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Therapie zu überdenken und ggf. anzupassen.

Muss man die Kognition isoliert betrachten, oder korreliert sie mit anderen Befunden?

Die unsichtbaren Symptome der MS sind stark miteinander verwoben und können sich gegenseitig bedingen. Depressionen und Angststörungen liegen bei etwa 35 bis 50 Prozent der Betroffenen vor. An Fatigue leiden bis zu 90 Prozent. Von kognitiven Störungen sind etwa 50 Prozent betroffen. Diese sind überlappend, und die Herausforderung für den Arzt oder Neuropsychologen ist festzustellen, welches dieser Symptome der Treiber ist, der die anderen bedingt und beeinflusst. Das erfordert viel Erfahrung und einen intensiven Austausch zwischen Behandler und Patient.

Gibt es Möglichkeiten, die kognitiven Fähigkeiten von MS-Patientinnen und -Patienten zu schulen und bereits vorhandene Einschränkungen zu therapieren und ggfs. sogar zu verbessern? Sehr hilfreich kann eine kognitive Verhaltenstherapie sein, indem man mit dem Patienten zum einen an der

ÜBER FRAU PROF. PENNER

Als kognitive Neurowissenschaftlerin und Neuropsychologin verfügt Prof. Penner über langjährige Erfahrung in neurokognitiver und patientenzentrierter klinischer Forschung und klinisch-praktischer Tätigkeit. Sie legt bei Ihrer Arbeit ein besonderes Augenmerk auf die kreative Entwicklung von neuen methodologischen Verfahren zur Diagnostik und Therapie von neurodegenerativen und entzündlichen Erkrankungen des zentralen Nervensystems sowie auf die Umsetzung dieser Verfahren im klinischen Alltag.

Welchen Appell würden Sie an Patienten und auch behandelnde Ärzte richten, um die Betrachtung der kognitiven Fähigkeiten bei der Diagnose und Behandlung noch mehr in den Fokus zu stellen?

Der Appell an die behandelnden Kollegen lautet, Patienten konkret auf mögliche kognitive Veränderungen anzusprechen und daraus eine Konsequenz abzuleiten, z. B. das Überweisen an die Experten (Neuropsychologen). Diese Beschwerden müssen unbedingt genauso ernst genommen werden wie die physischen Symptome. Patienten möchte ich ermutigen, diese Abklärung kognitiver Schwierigkeiten vehement beim behandelnden Arzt einzufordern. Denn nur so kann der Arzt feststellen, was der Patient wirklich benötigt und wie eine ganzheitliche Behandlung aussehen kann, die alle Facetten der Erkrankung berücksichtigt.

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie auf der Plattform „Leben mit MS“: www.leben-mit-ms.de

Was tun bei Bauchweh, Husten oder Zahnputzverweigerung? Kinderärztin Dr. Bea Merscher gibt praktische Tipps für den Familienalltag.

Zähneputzen mit Kleinkind – oft ein täglicher Kampf. Welche Tipps haben Sie, um Kinder spielerisch und kindgerecht an gute Mundhygiene zu gewöhnen?

Das Wichtigste ist, das Zähneputzen als festen Bestandteil der täglichen Routine zu etablieren – zum Beispiel immer direkt nach dem Essen. Kinder sollten früh dazu ermutigt werden, selbst Verantwortung für ihren Körper zu übernehmen.

Dennoch gilt: Bis zum Ende der Grundschulzeit ist das Nachputzen durch die Eltern unerlässlich. Ideal ist es, wenn auch die Eltern zur gleichen Zeit putzen – das vermittelt Normalität und Vorbildfunktion. Zähneputzen lässt sich zudem spielerisch gestalten: mit Liedern, kleinen Wettbewerben, dem Zähneputzen einer Puppe oder Fantasiegeschichten. Auch gegenseitiges Zähneputzen kann für Spaß sorgen. So wird aus einer Pflicht ein Ritual mit Spaßfaktor.

Wie können Eltern die ersten Anzeichen von Asthma und Allergien erkennen und was ist im Alltag wichtig, um Beschwerden zu lindern? Eine gesicherte Asthma-Diagnose ist meist erst ab etwa sechs Jahren möglich – vorher fallen Symptome wie pfeifende Atmung, Kurzatmigkeit oder häufige Bronchitiden auf.

Allergien zeigen sich je nach Auslöser unterschiedlich: Heuschnupfen etwa durch geschwollene Augen, laufende Nase oder Hautreaktionen, während bei Nahrungsmittelallergien Atemnot und Gesichtsschwellungen auftreten können.

Wichtig ist, die Auslöser früh zu erkennen und zu vermeiden – Pollenflug-Apps helfen ebenso wie eine mögliche Desensibilisierung. Eine ausgewogene Ernährung stärkt zudem den Darm, unser wichtigstes Immunorgan. Bei akuten Beschwerden sollten Eltern unbedingt eine Kinderarztpraxis aufsuchen – denn kindliche Physiologie und Anatomie unterscheiden sich deutlich von der Erwachsener.

Gerade in Kita und Schule machen MagenDarm-Infekte regelmäßig die Runde. Welche Hausmittel und Maßnahmen helfen wirklich –und wann sollte man zum Arzt?

Magen-Darm-Infekte sind sehr ansteckend – ein krankes Kind in der Kita kann schnell viele andere anstecken. Gute Handhygiene ist daher entscheidend.

Zuhause helfen Flüssigkeit, Zucker und Salze – feste Nahrung ist zunächst zweitrangig. Kinder wissen meist instinktiv, was ihnen guttut: Wenn sie Lust auf Cola, Salzstangen oder Milch haben, ist das in Maßen okay. Auch gesüßte Tees, verdünnte Säfte, Kokoswasser oder die Morosche Karottensuppe können unterstützen. Bauchwickel wirken zusätzlich beruhigend. Fencheltee wird dagegen von der Europäischen Arzneimittelbehörde nicht mehr empfohlen.

Bei Neugeborenen mit Symptomen sollte sofort ein Kinderarzt aufgesucht werden – bei Babys unter einem Jahr noch am selben Tag. Gefährlich wird es bei Anzeichen von Dehydrierung: ausbleibender Urin, trockene Lippen, fehlende Tränen oder Bewusstseinsveränderungen sind Warnsignale, die ärztlich abgeklärt werden müssen.

Wie sehr beeinflusst Stress im Familienalltag das Immunsystem und die Gesundheit von Kindern –und was können Eltern konkret dagegen tun?

Stress wirkt sich deutlich auf die Gesundheit aus – aber nicht jeder Stress ist schlecht.

KINDLICHE PHYSIOLOGIE UND ANATOMIE UNTERSCHEIDEN SICH DEUTLICH VON DER ERWACHSENER.

Dr. med. Maria Bea Merscher Kinderärztin

Viele Kinder sind heutzutage überfordert durch einen vollgepackten Alltag. Eltern sollten daher gezielt entschleunigen – mit festen Ruhephasen, ausreichend Schlaf (Kinder bis 10 Jahre sollten spätestens um 20 Uhr im Bett sein) und viel Zeit in der Natur.

Zwei Stunden draußen pro Tag helfen nicht nur gegen Stress, sondern beugen auch Kurzsichtigkeit vor. Genauso wichtig: liebevolle Zuwendung, Lob und Nähe – denn seelisches Wohlbefinden stärkt nachhaltig die Gesundheit.

Positiver Stress, etwa Aufregung vor einem Sportturnier, kann sogar das Immunsystem anregen. Negativer, langanhaltender Stress hingegen – zum Beispiel durch Leistungsdruck – führt zu dauerhaft erhöhten Cortisol- und Adrenalinwerten. Die Folge: Das Immunsystem wird geschwächt, Kinder werden häufiger krank und erholen sich langsamer.

Mit dem Älterwerden verändert sich unser Körper und verändern sich auch unsere Bedürfnisse. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und geistige Aktivität sind wesentliche Bausteine für ein gesundes Altern.

Ältere Menschen sollten auf eine vitamin- und mineralstoffreiche Kost achten. Viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte helfen, den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Und es gilt: weniger Masse, mehr Qualität.

Regelmäßige körperliche Aktivitäten wie Spaziergänge, Schwimmen oder Gymnastik erhalten und fördern die physische Mobilität und stärken das Herz-Kreislauf-System.

Selbst leichte – aber regelmäßige – Übungen können die Lebensqualität erheblich verbessern.

Regelmäßige Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen helfen, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Regelmäßige Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen helfen, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Impfungen, wie die Grippeschutzimpfung, sind besonders wichtig, um Infektionen vorzubeugen.

Ausreichend Schlaf und Erholungsphasen sind unerlässlich, um die körperliche und geistige Gesundheit zu erhalten.

Ein gesunder Lebensstil, der Ernährung, Bewegung und geistige Aktivität umfasst, sowie regelmäßige medizinische Vorsorge, sind die Schlüssel zu einem erfüllten und gesunden Leben im Alter. Dazu gibt es nützliche Apps und FitnessWearables, die informieren und motivieren.

Foto: Unsplash

Uwe-Matthias Müller

Geschäftsführender Vorstand der Bundesverband Initiative 50Plus

Auch geistige Fitness spielt eine wichtige Rolle. Rätsel, Lesen und soziale Kontakte halten den Geist wach und fördern das Wohlbefinden.

Weitere Informationen finden Sie unter: BVI50PLUS.com

WIE SIE IM ALTER GESUND & GLÜCKLICH BLEIBEN?

Die Generation der Babyboomer – geboren zwischen 1946 und 1964 – tritt heute verstärkt in den Ruhestand ein. Doch Alter bedeutet längst nicht Stillstand. Im Gegenteil: Noch nie waren Menschen jenseits der 60 so aktiv, lebensfroh und gesundheitsbewusst wie heute. Ein erfülltes und vitales Leben im Alter ist möglich – mit dem richtigen Lebensstil.

1. ERNÄHRUNG: QUALITÄT STATT QUANTITÄT

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Stoffwechsel, der Energiebedarf sinkt – doch der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen bleibt hoch. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten liefert lebenswichtige Nährstoffe. Gesunde Fette, wie sie in Nüssen, Avocados oder pflanzlichen Ölen vorkommen, sowie eiweißreiche Lebensmittel wie Fisch, mageres Fleisch oder pflanzliche Alternativen unterstützen den Erhalt der Muskelmasse. Tipp: Kleine, aber nährstoffreiche Mahlzeiten sind oft besser verträglich.

2. BEWEGUNG: BLEIBEN SIE IN SCHWUNG

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Stoffwechsel, der Energiebedarf sinkt – doch der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen bleibt hoch. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten liefert lebenswichtige Nährstoffe. Gesunde Fette, wie sie in Nüssen, Avocados oder pflanzlichen Ölen vorkommen, sowie eiweißreiche Lebensmittel wie Fisch, mageres Fleisch oder pflanzliche Alternativen unterstützen den Erhalt der Muskelmasse. Tipp: Kleine, aber nährstoffreiche Mahlzeiten sind oft besser verträglich.

3. GEISTIGE FITNESS: TRAINIEREN SIE AUCH IHR GEHIRN

Mentale Aktivität ist essenziell, um im Alter geistig fit zu bleiben. Lesen, Rätseln, neue Hobbys, das Erlernen einer Sprache oder die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben fordern und fördern das Gehirn. Besonders wichtig: soziale Kontakte. Studien zeigen, dass ein gutes soziales Netzwerk nicht nur die Stimmung hebt, sondern auch das Risiko für Demenz senkt.

4. VORSORGE: PRÄVENTION STATT REAKTION

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind der Schlüssel zur Früherkennung von Krankheiten – von Diabetes über Bluthochdruck bis hin zu Krebs. Auch Impfungen, etwa gegen Grippe, Pneumokokken oder Gürtelrose, sind für ältere Menschen besonders wichtig. Ein offener Dialog mit Haus- und Fachärzt*innen schafft Vertrauen und Sicherheit.

5. REGENERATION: SCHLAF IST MEDIZIN

Ausreichend Schlaf und Erholungsphasen sind für die körperliche und geistige Gesundheit unerlässlich. Schlafmangel kann sich negativ auf Konzentration, Immunsystem und Herzgesundheit auswirken. Achten Sie auf eine angenehme Schlafumgebung und eine entspannte Abendroutine.

6. DIGITALE HELFER: MOTIVATION PER APP

Ob Schrittzähler, Erinnerungen zur Medikamenteneinnahme oder Meditationstipps – Gesundheits-Apps und Wearables unterstützen einen aktiven Alltag. Viele Anwendungen sind speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt und bieten leicht verständliche Bedienung sowie motivierende Funktionen.

Fazit: Gesundheit im Alter ist kein Zufall! Wer bewusst lebt, sich bewegt, auf sich achtet und die Möglichkeiten der modernen Medizin nutzt, kann die Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten – und dabei aktiv und glücklich bleiben.

Ich verlor meine Erinnerungen mit 82. Mia mit 9.

Demenz kennt jeder. Kinderdemenz nicht.

Ihre Spende kommt an!