#90 /

GLÜCKES SCHMIED

Johannes Neumayer wagt mit 40 Jahren einen beruflichen Neuanfang. Er hat seinen bequemen Bürostuhl im Hohenemser Rathaus verlassen und ist an den Amboss einer Schmiede in Röthis gewechselt. Die marie hat den Mann mit Stahlkraft in seinem Geschäft in der Nibelungenstadt besucht und mit ihm über Messer, Klingen und den realen Wert des traditionellen Handwerks gesprochen. Seiten 8 bis 11.

3,40 Euro

davon 1,70 Euro für die Verkäuferin/ den Verkäufer

Foto: Martin Schachenhofer

Foto: Martin Schachenhofer

Für

323,6

132.050

740.000

Das

54.000

Mit

Inhalt

4-7 Hör auf!

Projekt „Miteiander IM Frieden“ setzt ein starkes Zeichen gegen Mobbing an Schulen

8-11 Eine stählerne Seele

Johannes Neumayer ist seines Glückes Schmied

11 Rätsellösungen

12-14 Ein bewegtes Leben

Bewegungstipps für normale Büromenschen

15 Begegnungsort: Mit-Tanzen

Einmal im Monat wird das Tanzbein geschwungen

16-18 Leitfaden für ein langes und erfülltes Leben

Autor Hans Platzgumer erklärt, wie die Philosophie des Ikigai unser Leben sinnreich machen kann

19 Rechenrätsel, Schachecke

20-22 Gigagampfa

Ehe-und Familienzentrum hilft Kindern aus Scheidungs- und Trennungsfamilien

24-25 Zämmsitza und schwätza

Markus Schwarzl leitet erstes Männer*café

25 Reparaturcafés

26-28 Wie auf einer Insel

Honolulu Hotel in Bregenz empfängt Gäste mit Esprit und alternativem Lebensgefühl

28 Sudoku

29 Baba, hausgemacht

Saftige Alternative zu Faschingskrapfen

30-33 „Sing zu Rose Ausländer!“

Michaela Radakovics-Maier hat Werke von Lyrikerin Rose Ausländer vertont

34 Filmclub-Tipps

35 Unterwegs zu den Schätzen des Rheintals Naturpicknicks an zehn Wochenenden

36-37 Tulpenwahn

Wie Tulpen eine ganze Nation verrückt machten

38-39 Veranstaltungskalender

39 Impressum

Die nächste marie erscheint am 1. März.

Kontaktieren Sie uns

Sie haben Anregungen, Wünsche oder Beschwerden? Dann schreiben Sie uns doch einfach. marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-MaximilianStraße 18, 6845 Hohenems. E-Mail: redaktion@marie-strassenzeitung.at oder Sie rufen uns an unter 0677/615 386 40. Internet: www.marie-strassenzeitung.at. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

„Verzeihen bedeutet, alle Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben“, sagt der buddhistische Lehrer Jack Kornfield. So habe ich das noch nie betrachtet, so klar noch nicht gesehen. Ich muss also erst eine bestimmte Hoffnung loslassen, damit sich meine Hoffnung auf eine – in mir drin – friedlichere Zukunft erfüllt. Für mich birgt diese Erkenntnis etwas Befreiendes, gesteht sie mir doch zu, dass ich etwas Schlechtes nicht erst mit Mühe und gar noch über Selbsttäuschung in etwas Gutes verwandeln muss. Ich darf es als das belassen, was es für mich war und ist: schlecht, böse, gemein. Aber es demjenigen zu verzeihen, der es mir angetan hat, kann meinen inneren Frieden wiederherstellen. Vermutlich viel eher als die Vergeltung, die ihr Versprechen auf Wiedergutmachung selten halten kann. Ein Extrembeispiel dafür ist die Geschichte jenes Mannes, der bei einer Messerattacke lebensbedrohlich verletzt wurde. Noch während er blutend am Boden lag und davon ausging, sterben zu müssen, habe er dem Täter verziehen. Und wie durch ein Wunder überlebt, die Ärzte konnten es sich nicht erklären. Er ist überzeugt, nur dieses Vermögen zu verzeihen, habe ihm das Leben gerettet. Mehr noch: ein Vielfaches an Lebensfreude freigemacht für sein „zweites“ Leben – trotz aller bleibenden Schäden. Ich fürchte, man kann sich das Verzeihen nicht verordnen und ich weiß erst recht nicht, wie man das bei schlimmen Verbrechen schafft. Aber vielleicht lässt es sich in Alltagskonflikten erproben. MEINETwegen verzeihen also, gar nicht so sehr des anderen wegen. Die Aussicht, selbst am meisten davon zu profitieren, finde ich in diesem Fall jedenfalls nicht die schlechteste.

Der Frieden – im Kleinen wie im Großen, im Innen wie im Außen – beschäftigt derzeit viele Menschen. Wenn alles brüchiger wird – und damit meine ich nicht nur die verheerenden Kriegsschauplätze, die näher rücken und nahe gehen, sondern auch gesellschaftliche Verwerfungen und Spaltungstendenzen – dann bekommt das Weltprojekt Frieden eine neue Relevanz. Was nicht mehr selbstverständlich ist gewinnt an Gewicht. Immer wieder erreichen uns in der Redaktion Projekte, die sich mit Friedensprozessen und Friedensbotschaften beschäftigen und dabei den Beitrag jeder und jedes Einzelnen in den Fokus nehmen. Zwei solcher Initiativen durften wir auch für die vorliegende marie redaktionell rahmen. Beide bedienen sich neben dem Wort der Kraft der Musik, beides sind Herzensanliegen passionierter Menschen.

Und dann noch die Lebensfreude. Wir führen Sie ein ins Ikigai, in das japanische Geheimnis für ein gelingendes, erfülltes und gesundes Leben. Und können Ihnen im Zuge dessen für Ihr ganz persönliches Ikigai Tanz und Bewegung, Natur und (Kino-) Kultur oder einen Abstecher ins Hotel Honolulu ans Herz legen: Alles nachzulesen in dieser fast schon frühlingshaft anmutenden, kunterbunten Ausgabe. Lassen Sie sich von diesen und anderen Geschichten berühren.

Herzlich,

Ihre Simone Fürnschuß-Hofer, Redakteurin

marie ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen. www.insp.ngo

„HÖR AUF!“

Text: Simone Fürnschuß-Hofer, Fotos: iStock, Frank AndresVerspottet, ausgeschlossen, gedemütigt: Österreich liegt im europäischen Spitzenfeld, was Mobbing angeht. Tendenz steigend. Seelische Schikane hinterlässt oft lebenslange Narben und kann in Extremfällen zum Suizid der Opfer führen. Zumindest für den Schulbereich gibt es seit 2018 mit der „Koordinationsstelle Mobbing“ eine Anlaufstelle für Vorarlberg. Neben gezielten Akut-Interventionen gilt das Hauptaugenmerk der Präventionsarbeit. Mit dem Projekt „Miteinander IM Frieden“ möchte man aktuell ein starkes Zeichen setzen und über einen eigenen Song alle Schulen und Systempartner:innen erreichen. Wir haben uns mit Elfriede Böhler, 60, einer der beiden Hauptverantwortlichen der Koordinationsstelle, ausgetauscht.

marie: Klären wir vielleicht zuallererst, ab wann man von Mobbing spricht?

Elfriede Böhler: Beim Mobbing herrscht ein Kräfte-Ungleichgewicht vor und es geht um eine Person, während es bei einem Konflikt um die Sache geht. Insofern ist auch die Bearbeitung eine andere: Bei Konflikten kann eine Mediation mit allen Beteiligten in einem Raum gemacht werden, die Streitschlichtung führt idealerweise zur Klärung. Beim Mobbing geht das nicht. Mobbing ist gleichzusetzen mit Missbrauch, da kann ich nicht mit Opfer und Täter gleichzeitig sprechen. Außerdem ist es ein Gruppenphänomen und ich muss mit allen Beteiligten, im Kontext Schule also mit der ganzen Klasse, arbeiten.

Welche Akteur:innen sind bei Mobbing Teil des Systems?

Einerseits natürlich die Claqueure, die Beifall klatschen. Nicht selten aus Angst, um nicht selbst dranzukommen. Andrerseits aber auch die Bystander, die quasi Unbeteiligten, die es sehen, aber nichts tun. Sie gilt es vom Heiligenschein zu befreien. Deren Zivilcourage muss aktiviert werden, denn wer schweigt, stimmt zu. Außerdem geht es ja auch um den Werterahmen, in dem wir uns bewegen und aus dem ein Opfer rausgekickt wird, wenn ihm niemand mehr hilft. Ich habe es selbst erlebt, dass so jemand nicht mehr als Mensch gesehen wird, nicht mehr als „er“ oder „sie“, sondern als „es“. Wir hören dann Sätze wie: „Es ist selbst schuld.“

Was sind die Mittel, mit denen bei einer Intervention gearbeitet wird? Welche Konsequenzen erfährt der Täter, die Täterin?

Strafen bringen nichts, damit mache ich niemanden sozial kompetent. Wir arbeiten mit „minimaler emotionaler Erschütterung“. Ich muss die Täterin, den Täter emotional berühren können, damit sich etwas verändern kann. „Das wollte ich so nicht“, ist eine wichtige Erkenntnis, aber die Einsicht allein ist zu wenig, es geht wirklich um das Berührtsein. Die Akteur:innen des Systems der Schikane müssen lernen, was ihr Verhalten auslöst. Das geht nur, wenn sie spüren, welches Leid sie zufügen.

Wird das immer erreicht?

Bis auf rund zwei Prozent ja.

Ein Mobbing-Fall landet bei euch in der Mobbing-Koordinationsstelle, was ist der erste Schritt?

Die meisten, die bei uns anrufen, sind Erziehungsverantwortliche, die wissen wollen, was sie tun können. Dann rufen wir in der jeweiligen Direktion an, sie müssen die geeignetste Person für die Fallführung finden, die dann wiederum mit uns Kontakt aufnimmt, um das Prozedere zu besprechen. Es gibt auch Eltern, die nur gestärkt werden wollen, die gar keine Intervention,

„Die Akteur:innen des Systems der Schikane müssen lernen, was ihr Verhalten auslöst. Das geht nur, wenn sie spüren, welches Leid sie zufügen.

sondern nur den Austausch mit uns wollen. Unser Dokumentationsbogen hilft uns, zu überprüfen, ob es überhaupt Mobbing ist, ob die Schikane System hat. Wenn dem so ist, muss man zeitnah reagieren, weil die Spätfolgen extrem sind. Eine Kollegin, die im Bereich der Psychosomatik arbeitet, hat mir erzählt, dass es keinen Anamnesebogen gibt, auf dem sie nicht Mobbing draufstehen hat.

Und was bedeutet zeitnah reagieren konkret?

Es gibt je nach Situation unterschiedliche Maßnahmen zum Vorbeugen bzw. im Akutfall. Eine nachhaltige Methode sowohl in der Prävention als auch in der Intervention ist das Freiburger Sozialtraining, das in Zukunft „Sozialtraining der Koordinationsstelle Mobbing auf Basis der Konflikt-Kultur Freiburg“, kurz SoKo, genannt wird. (Anm. d. Red: weitere Infos siehe Kommentar S. 7)

Kann man denn vorbeugen, ein Mobbing-Opfer zu werden?

Wichtigster Punkt in der Präventionsarbeit ist das richtige Wehren. Es braucht nur einen Zwei-Wort-Satz: „Hör auf.“ Oder: „Lass es.“ Die Hand strecke ich dabei nicht abwehrend nach vorne, sonst provoziere ich möglicherweise eine physische Gegenreaktion. Eltern sagen oft „Hör einfach weg.“ oder auch „Hau ihm eine rein!“, das sind beides nicht die richtigen Reaktionen. Weder Ignoranz ist eine Lösung und schon gar nicht, wenn es in Richtung Selbstjustiz geht. Komplett falsch ist es auch, als betroffene Eltern auf die Eltern des Mobbers, der Mobberin zuzugehen. In all den Jahren meiner Mobbingarbeit war das lediglich in drei Fällen erfolgreich, alle anderen sind danach eskaliert.

Welche Erfahrungen macht ihr generell bezüglich Präventionsarbeit?

Vor allem die, dass wir dringend mobile Teams brauchen. Ausgebildete Trainer:innen, die mit der ganzen Klasse arbeiten und flexibel zur Verfügung stehen. Gerade auch, weil es eine sehr wirksame Arbeit ist. Ich möchte ein Beispiel erzählen, genau so geschehen: Ein langer Gang in der Schule, mehrere Türen hintereinander führen in Klassenräume. Im hintersten Raum hat die Klasse bereits ein Sozialtraining absolviert. Dann passiert folgendes: Eine Schülerin aus dieser Klasse wird ständig blöd angeredet, wenn sie den Gang entlangläuft. Sobald sie an der Tür einer Nebenklasse vorbeikommt, muss sie Zurufe wie „fette Sau“ über sich ergehen lassen. Bis sich aus ihrer eigenen Klasse ein paar Mitschüler:innen zusammentun, hinüberlaufen und den Beleidiger mit einem klaren „Lass das!“ konfrontieren. Am besten ist, man hat davor bereits eine Lehrperson informiert und kann ins Rennen werfen, sie einzuschalten: „Und wenn du nicht aufhörst, holen wir Unterstützung.“ Es braucht nämlich im Fall von Mobbing immer die nächsthöhere Ebene der Hierarchie, um es zu beenden. >>

MOBBING ist

// das wiederholte und systematische Herabwürdigen anderer,

// das der Befriedigung eigener Bedürfnisse dient, insbesondere nach Macht und Ansehen,

// in der Gruppe eine positive Resonanz findet,

// vom Opfer nicht alleine beendet werden kann und

// den Werterahmen der Gruppe verändert.

Das Songprojekt-Team, v.l.n.r., obere Reihe: die Filmemacher Manuel Baus und Dominik Winterholer, Elfriede Böhler, Koordinationsstelle Mobbing, Bernhard Dorner, Schulleiter Langenegg, David Hefel, Dance Art School; vorne: Michaela Uitz-Steinhauser, Koordinationsstelle Mobbing, SingerSongwriterin Ingrid Hofer und Choreografin Nicole Gunz

Worum geht es eigentlich dem, der mobbt?

Schlussendlich immer um eine Bedürfnisbefriedigung, in den meisten Fällen um Geltungsdrang. Dieser wird genährt, wenn Kinder durch Schikane-Aktionen erleben, dass ihre Position erhöht wird, dass ihr Ansehen wächst. Mobbing kennt keine Grenzen, es passieren dabei Sachen, das glaubt man nicht. Videos, die gedreht und auf TikTok verbreitet werden, in die Welt gesetzte Gerüchte, die das Opfer für immer schädigen, Aussagen wie „Geh sterben“ oder „Besser, du wärst nie geboren worden.“

Gibt es das „typische Mobbingopfer“?

Es kommt oft vor, dass es gute Schüler:innen sind, die es abkriegen, aber im Grunde gibt es keine typische Gruppe, jeder hat einen „Aufhänger“, den die Täter:innen gegen das Opfer nutzen. Innerhalb von sechs Wochen, nachdem sich eine neue Klasse gebildet hat, ist geklärt, wer sich am besten eignet. Das gilt im Übrigen nicht nur für Schulen, sondern auch für die Arbeitswelt. Deshalb ist der Ruf meinerseits nach einer Ombudsstelle für alle Menschen, die von Mobbing betroffen sind, auch so laut. Wichtig noch an dieser Stelle: Kein Mobbingopfer ist selbst schuld.

„Du bist in Ordnung, so wie du bist, aber ich möchte, dass du die Verletzungen, die du erlebt hast, verarbeiten kannst und deshalb Unterstützung bekommst.

Wo passiert Mobbing?

Zum Beispiel im Pausenhof in Bereichen, die nicht gut einsehbar sind. Wenn ich vom Fenster aus dem Pausentreiben zuschaue, dann sind es die Schüler:innen mit Kopf Richtung Boden, die meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Man merkt, sie wollen die Pause schnell hinter sich bringen. Auffallend sind auch Gruppen, wo jemand abseits steht und nicht eingelassen wird in den Kreis. Aber das siehst du nur, wenn du die Mobbing-Brille aufhast, denn 95 Prozent der Schikane läuft heimlich ab. Und die Kinder sagen meist nichts, weil sie den Eltern nicht das Gefühl geben wollen, ein schwaches Kind zu haben. Es ist ein sehr schambehaftetes Thema.

Was sind dennoch Anzeichen, die Eltern stutzig machen sollten? Sozialer Rückzug, wenn keine Freunde mehr eingeladen werden, keine Aktivitäten im Außen stattfinden, undefinierbare körperliche Symptome, Kopf- und Bauchweh, Bettnässen. Oder wenn das Kind viel weint und nicht mehr in die Schule mag. Manche fangen auch plötzlich an, ganz viel zu lernen – in der Hoffnung, über Leistung in eine Schule zu kommen, die die anderen nicht schaffen.

Was ratet ihr der Schule bzw. den Beteiligten, wenn das Mobbing-Problem nicht gelöst werden kann?

Die Forderung „Der Mobber, die Mobberin muss gehen“ funktioniert leider nicht immer, weil ganz oft nichts nachweisbar ist. Nicht selten raten wir dann dem Kind, das gemobbt wird, die Schule zu wechseln. Aber – und das ist mir ganz wichtig: Wenn ein Kind Mobbing erlebt hat, muss man ihm unbedingt sagen: „Du bist in Ordnung, so wie du bist, aber ich möchte, dass du die Verletzungen, die du erlebt hast, verarbeiten kannst und deshalb Unterstützung bekommst.“ Das kann eine Therapie oder ähnliches sein.

Demnächst wird ein Song herausgebracht, der durch eure Initiative zustande gekommen ist.

Ja, ein Herzensprojekt. Wir möchten, dass das soziale Lernen ins soziale Können übergeht und sind überzeugt, dass Musik dabei

„Die Kinder sagen meist nichts, weil sie den Eltern nicht das Gefühl geben wollen, ein schwaches Kind zu haben. Es ist ein sehr schambehaftetes Thema.

die Botschaften verstärkt und Tanz Glückshormone freisetzt. So hatten wir die Idee, einen Song zu produzieren, der berührt und bei dem jede und jeder im Sinne der Inklusion mitmachen, mittanzen kann. Es geht uns darum, in Frieden mit mir und mit meiner Umgebung zu sein. Nur wenn es im Kleinen funktioniert, kann es auch global funktionieren. Am 22. Februar, am „Internationalen Behaupte-dich-gegen-Mobbing-Tag“, wird der Song präsentiert. Zusammen mit dem Inklusionschor der Schule Langenegg mit Gabi Staudacher und Lisa Steurer als Chorleiterinnen. Davor gibt’s noch einen Videodreh mit Tänzerinnen der Dance Art School. Ingrid Hofers Songtext trifft ins Schwarze: „Meine Seele tut so weh und mein Herz, es ist verletzt, wenn du diese Dinge zu mir sagst.“

Und wie geht es dann weiter?

Nach dem Release bekommen alle Schulen Text, Melodie und Choreografie, sodass der Song gesungen und getanzt werden kann. Am 29. Juni sind wir außerdem beim „Sing mit“-Konzert in der Cashpoint-Arena in Altach mit 2000 Kindern mit dabei.

Wir sagen Danke fürs Interview und freuen uns auf den Song!

Koordinationsstelle Mobbing der Bildungsdirektion Vorarlberg: www.bildung-vbg.gv.at/service/beratungsservice/mobbing.html

Ansprechpartnerinnen:

Elfriede Böhler MA: mobbing@bildung-vbg.gv.at 0664 886 190 01

MMag. Michaela Uitz-Steinhauser: michaela.uitz-steinhauser@bildung-vbg.gv.at 0664 886 190 08 „Hör auf!“ – ein gemeinsamer Song gegen Mobbing

Text: Ingrid Hofer, Komposition: Ingrid Hofer, Martina Heck, Walter Till

Release am 22.02. über: vorarlberg.orf.at; danach ist der Song auf allen gängigen Streaming-Portalen abrufbar.

Instagram: mobbing_vorarlberg

„Als Elfriede mich mit dem Anti-MobbingSong beauftragte, löste das eine Lawine an Emotionen in mir aus. In der Hauptschule wurde ich selbst gemobbt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Der Prozess, den ich mit dem Song durchlaufe, ist ein persönlicher Befreiungsschlag. Gleichzeitig bin ich unglaublich stolz, Teil dieses Projekts zu sein. Im Laufe des Lebens kommt jede:r von uns direkt oder indirekt mit Mobbing in Berührung. Die Gesellschaft muss dringend für dieses Thema sensibilisiert werden. Ich hoffe, dass mein Lied einen Teil dazu beiträgt.“

Ingrid Hofer, Singer-Songwriterin und Autorin

„Ziel des Sozialtrainings der Koordinationsstelle Mobbing (SoKo) ist ein friedliches, respektvolles Zusammenleben in der Klassengemeinschaft, das sich am formellen Werterahmen der Menschen-, Grund- und Kinderrechte orientiert. Die Kinder lernen, ehrlich zu sein, ihre Meinung zu äußern wie auch die der anderen zu respektieren, sich mit unsozialem Verhalten auseinanderzusetzen und sich gewaltfrei zu wehren, mitzubestimmen, ohne Bestimmer zu sein. Die Rückmeldungen der Schulen, der betreffenden Schüler sowie der Eltern zum Sozialtraining der Koordinationsstelle Mobbing sind durchwegs positiv.“ Michaela Uitz-Steinhauser, zertifizierte Freiburger Sozialtrainerin Weitere Infos zum Freiburger Sozialtraining: www.konflikt-kultur.de

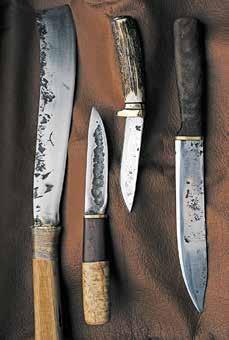

Eine stählerne Seele

Johannes Neumayer hat seinen warmen Bürostuhl im Hohenemser Rathaus gegen einen heißen Ofen in einer Werkstatt in Röthis gewechselt. Und ist jetzt mit 40 Jahren seines eigenen Glückes Schmied.

Text: Frank Andres

Fotos: Martin Schachenhofer

Es ist schön zu sehen, dass aus

Rost und Dreck etwas Wunderbares entstehen kann.

Über sieben Jahre war Johannes Neumayer Kommunikationsleiter im öffentlichen Dienst. Davor war er unter anderem Chefredakteur bei einem privaten Radiosender und arbeitete als Digitalkonzepter bei einer Werbeagentur in Dornbirn. Jetzt ist aber alles anders. Die marie trifft den Gründer von „Steelsoul“ in seinem neuen Geschäft in der Hohenemser Marktstraße 42. Stolz zeigt er eine alte Axt. Man schätzt, sie stammt aus der Schattenburg in Feldkirch, ist weit über 100 Jahre alt und war, als er diese zum ersten Mal in Händen hielt, völlig verrostet. Ich hätte das Ding wahrscheinlich weggeworfen. Doch Neumayer weiß um die hohe Qualität des Stahls. Beginnt das rostige Teil zu schleifen, saniert es und versieht es mit einem neuen Holzstiel. Und plötzlich sieht die Axt aus wie neu. „Es ist schön zu sehen, dass aus Rost und Dreck etwas Wunderbares entstehen kann“, gerät der neue Kunstschmied richtiggehend ins Schwärmen. Wie aber kam es zu diesem beruflichen Wandel, den der gelernte Journalist scheinbar plötzlich vollzogen hat? Für neutrale Beobachter wie mich ist es im ersten Moment unverständlich. Doch wenn er über seine neue Patchwork-Familie zu erzählen beginnt, wird einem vieles klar. Vor allem, dass diese berufliche Schubumkehr früher oder später kommen musste. >>

Zufall führte Regie

Johannes Neumayer tritt mit 40 Jahren ein Familienerbe an. Denn sein Großvater war Gold-, sein Vater Messerschmied und Maschinenbauer. Und jetzt wechselt mit Johannes die dritte Generation der Neumayers zum alten Schmiedehandwerk. Bei der Entscheidung führte aber auch ein wenig der Zufall Regie, mit viel Glück stolpert er über eine Schmiede aus dem 16. Jahrhundert in Röthis, die er nun mieten und so erhalten darf. „Ich stand vor der Entscheidung, entweder jetzt das zu machen, wofür ich brenne, oder eben nicht“, erklärt er. Und er folgt seiner großen Leidenschaft, der Herstellung von Messern und Klingen.

Stahl schlägt Papier

Davor saß er jahrelang auf einem vergleichsweise bequemen Ledersessel am Laptop in einem geheizten Büro. Eine Arbeit, die ihm aber zunehmend schwerfiel. „Ich habe zwar viele Jahre gerne Nachrichten und Mitteilungen produziert, aber der Wert und die Haltbarkeit von bedrucktem Papier, einem schönen Plakat oder einer flüchtigen Radiomeldung ist nicht die gleiche wie die von geschmiedetem Stahl“, fasst er den Grund seiner außergewöhnlichen Transformation zusammen. Zudem sei die allgemeine Wertschätzung – und vermutlich auch die Zukunftsfähigkeit für klassische Kommunikationsberufe durch den technologischen Wandel, Stichwort Künstliche Intelligenz, komplett verloren gegangen. „Du bist am Ende des Monats von der schnelllebigen Materie erschöpft, aber man sieht wenig Nachhaltiges von seiner Arbeit. Sie wird schlicht schnell vergessen.“

Wollmantel und Amboss

Sein neuer Alltag hat sich komplett gewandelt. „Statt 20 Grad, Ledersessel und Computer sind es jetzt Wollmantel, Amboss und aktuell im Winter vier bis fünf Grad. Aber die Dinge, die ich jetzt mache, haben einen realen Wert und können an die Nachkommen vererbt werden“, sagt er nicht ohne Stolz. 80 Prozent seiner Arbeitszeit steht er in der Schmiede, produziert Klingen und bereitet Schmiedekurse vor. Den Rest der Zeit verbringt er in seinem kleinen Geschäft in der Hohenemser Marktstraße. Dort verkauft er seine handgeschmiedeten Klingen, aber auch personalisierbare Geschenke und besagte Kurse. Auch spezielle Auftragsarbeiten können dort besprochen werden.

Kurse:

Wer selbst einmal eine Klinge schmieden, sein Messer richtig schärfen, gemeinsam mit seinem Partner am Amboss arbeiten, Leder schneidern und sattlern oder einfach eine Führung durch die Schmiede erleben will, kann sich hier anmelden:

Anfragen per E-Mail an office@steel-soul.com oder telefonisch 0677 613 295 83 Weitere Infos und Öffnungszeiten des Geschäfts in der Marktstraße 42 in Hohenems im Internet unter steel-soul.com

Wer aber sind seine Kunden, will ich wissen. „Meine Klingen und Messer aus Carbonstahl werden für Menschen gemacht, die diese auch wirklich schätzen. Dazu gehören Jäger, Förster und Metzger“, verrät er. Neumayer legt außerdem großen Wert auf Upcycling. Das bedeutet, er verwandelt scheinbar wertlose Stoffe in kunstvolle und hochwertige Werkzeuge. Ein Kunde habe ihm zum Beispiel eine rostige Feile seines Opas gebracht und zu ihm gesagt: „Mach daraus etwas Neues.“ Und so wurde aus der Feile am Ende ein Hochzeitstorten- und Champagnersäbel für eine Konditorin.

Doppelt sinnvoll

Der Wechsel zum Handwerk macht für Johannes Neumayer nicht nur beruflich, sondern auch privat Sinn. Seine Lebensgefährtin Anna ist gebürtige Ukrainerin und Mitgründerin des Vereins „Einig –Verein für Ukrainehilfe“. Die ursprüngliche Idee des Paares war es, ein touristisches Projekt in den Karpaten zu verwirklichen. Sie hatten dort auch schon ein Bauernhaus gekauft. Doch mit dem Ausbruch des Krieges haben sich die Pläne verändert, mittlerweile lebt auch die Schwester der Partnerin samt kleiner Tochter bei ihnen, geflohen vor dem Krieg. „Wir planen jetzt die Realisierung einer Therapieschmiede auf dem Grundstück, welches von ukrainischen Spezialisten betrieben wird. Jetzt braucht es nur noch eine kleine Blockhütte samt Bogenparcours und Zeltplatz, um dort mit Veteranen und ihren Familien arbeiten zu können. Es geht dort um eine katharsische* Aufarbeitung des Kriegsschrotts.“ Und wer Johannes Neumayer kennt, ist überzeugt, dass ihm und seiner Lebensgefährtin auch das gelingen kann.

*Katharsis: Bezeichnung für die Befreiung von inneren Konflikten und verdrängten Gefühlen. Unterdrückte Wünsche und Gefühle verlieren ihre störende Wirkung, wenn sie frei geäußert und abreagiert werden dürfen.

Trennung auf Augenhöhe

EFZ-Beratung

„Ursprünglich habe ich mich an das Ehe- und Familienzentrum gewendet, um eine Eheberatung zu machen. Doch es scheint doch zu spät gewesen zu sein. Mein Ehemann wollte zu dem Zeitpunkt nur noch die Scheidung. So wurde ich durch die Trennung- und Scheidungszeit in der Beratungsstelle gut begleitet.

Ich fühlte mich in meiner Not gehört und angenommen und wurde in jeder Hinsicht (auch

LÖSUNGEN

Schachecke

in rechtlichen Fragen) sehr wohlwollend unterstützt. Die Gespräche waren immer sehr wertschätzend und lösungsorientiert und fanden in einer sehr angenehmen Umgebung statt. Was ich persönlich sehr schätzte, waren die richtigen Impulse, die ich bekommen habe: Sie halfen mir neu zu denken, mich neu zu orientieren und schließlich neue Wege zu gehen. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit in einer so belastenden Zeit.“ (Sonja, 46 Jahre)

Mag.a Gudrun Posch-Berger / EFZ-Beratung

Feldkirch: Dienstag 08:00-10:00 Uhr

Dornbirn: Mittwoch 08:00-10:00 Uhr

Bregenz: Mittwoch 10:30-12:30 Uhr

+43 5522 74139 / beratung@efz.at

1...Dxg5! Diese Fortsetzung hatte Weiß, als er seinen letzten Zug Lg5?? ausführte, offensichtlich nicht auf dem Radar. Weiß gab bereits auf, da er nach 2.Dxg5 Sf3+ 3.Ke2 Sxg5 mit einer Figur weniger verbleibt.

1...Dxe3+! [Dieser Zug gewinnt forciert eine sogenannte Qualität. In der Partie geschah: 1...Txf1+? 2.Kxf1 Dxe3 3.Txe3 b4 4.Sf2 Kg7 5.Sg4 Lc7 6.e5 mit unklarer Stellung. Die Kontrahenten einigten sich nach langem Kampf im 61. Zug auf ein Remis.] 2.Txe3 Lh2+! 3.Kxh2 Txf1 Schwarz besitzt entscheidenden Materialvorteil.

1...Txf2! [In der Partie geschah: 1...La7? 2.Lxe5 Dxe5 3.c5 und Schwarz steht nur etwas besser. Allerdings unterliefen dem Anziehenden in Zeitnot mehrere Ungenauigkeiten und Weiß verlor schlussendlich doch noch.] 2.Txf2 [Auf 2.bxc5 gewinnt 2...Txg2+!, da 3.Kxg2? an der Springergabel 3...Sxe3+ scheitert.] 2...Lxe3 Gegen die schwarzen Drohungen 3...Lxf2+, 3...Sd3 oder 3...Tf8 gibt es keine Rettung. Schwarz steht klar auf Gewinn.

Rechenrätsel

Für Anfänger = 27

Für Fortgeschrittene = 49

Für Genies = 250

Sudoku

EIN BEWEGTES LEBEN

Frau und Mann müssen nicht gleich auf den Piz Buin, um ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Zwischen Sportfanatiker:in und -muffel gibt es ein Mittelfeld, das leider in unserer Gesellschaft zunehmend unbesetzt bleibt. Ein paar Alltagstipps für ganz normale „Büromenschen“, Hobby-Couch-Potatos und überzeugte Café-Besucherinnen.

Sport ist Mord“ beschreibt vage dein Lebensmotto?

Oder vielleicht nicht dein theoretisches Weltbild, aber eventuell deinen zutiefst praktischen Alltag? Nun, kein Sport ist auch „Mord“, zumindest ist null Bewegung unserer Gesundheit sehr abträglich. Und das wissen wir auch (eigentlich). Trotzdem schadet hie und da eine Erinnerung nicht.

verringert das Risiko eines vorzeitigen Todes. Bei Kindern und Jugendlichen fördert Bewegung die Gesundheit des Muskel-Skelett-Systems, die kognitive Entwicklung, motorische Fähigkeiten, das Selbstwertgefühl, die soziale Integration, schulische Leistungen und das allgemeine Wohlbefinden.

Wie Bewegung die Gesundheit erhält und wiederherstellt oder: tausendundeine Tugend für körperliche Aktivität Regelmäßige körperliche Betätigung wirkt sich über die gesamte Lebensspanne hinweg positiv auf die Gesundheit aus. Bei Erwachsenen und älteren Menschen trägt körperliche Aktivität zur Vorbeugung und Kontrolle von HerzKreislauf-Erkrankungen (Herzinfarkte, Schlaganfälle, etc.), Krebs, Diabetes, Depressionen, Angstzuständen, Demenz und Übergewicht bei und

Sport stärkt nachweislich das Immunsystem und die Gehirnleistung. Durch regelmäßige Beanspruchung der Knochen sinkt die Gefahr von Osteoporose, auch das Risiko von Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen (wie Diabetes Typ II) sinkt. Kurzum: Bewegung schützt vor vielen sogenannten Zivilisationskrankheiten („Wohlstandskrankheiten“, auch „Lebensstilkrankheiten“), also Krankheiten, die durch die mit der Zivilisation verbundenen Lebensweisen hervorgerufen werden. Die gute Nachricht: Es ist nie zu spät, mit Bewegung anzufangen. Und es muss auch nicht gleich ein überbordendes Trainingsziel sein.

Kernaussage: Mehr ist (vielleicht) besser, aber auch 15 Minuten sind schon gut

Bereits kurze Spaziergänge –und seien es nur 15 Minuten

1Laut der Studie werden schon bei geringer Aktivität die sogenannten Tumorsuppressorgene aktiv, die helfen, Krebszellen effektiv zu bekämpfen. Nachgewiesen wurde dieser Effekt bei Brust-, Darm- und Lungenkrebs.

FAZIT: Zwischen Null-Bewegung und Extremsport eröffnet sich ein weites Feld. Jede Treppenstufe, jeder zusätzlich gegangene Meter ist ein Plus für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Auf geht’s!

täglich – fördern die Gewichtsabnahme, schützen vor Diabetes (ein Spaziergang nach jeder Mahlzeit trägt dazu bei, den Insulinspiegel auf einem stabilen Niveau zu halten), helfen, Vitamin D zu tanken (und damit das Immunsystem zu stärken), senken das Risiko, an Krebs zu erkranken (durch die körperliche Aktivität werden krebsbekämpfende Zellen angeregt), helfen, chronische Schmerzen zu lindern und den Herzmuskel zu stärken. All dies macht fit, stärkt das Wohlbefinden und hebt durch die Ausschüttung von Endorphinen auch die Laune. Kurze Spaziergänge sind ein Anfang. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Erwachsene (einschließlich älterer Menschen) mindestens 150 Minuten mäßig intensive körperliche Aktivität oder 75 Minuten intensive körperliche Aktivität pro Woche. Das österreichische Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz empfiehlt konkreter: „Erwachsene sollen an zwei oder mehr Tagen der Woche muskelkräftigende Übungen durchführen, bei denen alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden. Zusätzlich mindestens 150 Minuten (2 ½ Stunden) bis 300 Minuten (5 Stunden) pro Woche ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Intensität oder 75 Minuten (1 ¼ Stunden) bis 150 Minuten (2 ½ Stunden) pro Woche mit höherer Intensität“.

Warum ist Sport gesund?

Bis ins kleinste Detail zu erörtern, welche Prozesse durch körperliche Aktivität in Gang gesetzt werden, sprengt nicht nur den Rahmen dieses marie-Beitrags, sondern auch das medizinische Wissen – sofern der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Der (oder zumindest ein) Hauptfaktor,

durch den Bewegung zu einer besseren gesundheitlichen Verfassung und als Prävention vor Krankheit gilt, ist – so trivial es auch klingen mag – die Muskulatur. Arbeiten Muskeln nämlich, werden sogenannte Myokine ausgeschüttet. Diese Botenstoffe veranlassen die inneren Organe dazu, Dinge zu tun, die sie von allein nicht tun würden. Myokine trainieren sozusagen viele Organe und halten sie funktionstüchtig, verbessern die Leistungsfähigkeit und verhindern (oder verlangsamen) Alters-Veränderungen.

Quellen:

World Health Organization (2021): Physical activity factsheets for the European Union Member States in the WHO European Region.

https://iris.who.int/handle/10665/345335. Hupin et al. (2017): Physical activity to reduce mortality risk. European Heart Journal 38 (20): 1534-1537

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx236

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2019): Bewegung.

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitsfoerderung/Bewegung.html

Hier ein paar einfache Tipps, wie ganz leicht mehr Bewegung ins Leben kommt:

1. Die Treppe ist dein Freund! Lass Fahrstühle oder Rolltreppen links liegen.

2. Lege mehr Wege zu Fuß zurück – steige beispielsweise eine Station früher aus dem öffentlichen Verkehrsmittel und integriere den Fußweg in deinen täglichen Arbeitsweg. Gehe in deiner Mittagspause eine Runde spazieren oder auch einmal zu Fuß einkaufen, sodass du zumindest täglich auf 10.000 Schritte kommst. Weitere einfache Geh-Tipps: den am weitesten entfernten Parkplatz suchen, hie und da zum Arbeitsplatz von Kolleg*innen gehen, anstatt sie anzurufen oder ihnen eine E-Mail zu schreiben, bei Telefonaten aufstehen und am Platz herumgehen und –bei aufgeschlossenen Firmen – längere Besprechungen (mit einer überschaubaren Anzahl von Teilnehmer*innen) bei Spaziergängen erledigen (am Ende etwas Zeit einplanen, um das Besprochene noch zu verschriftlichen), regelmäßig das Glas Wasser nachfüllen gehen oder den Drucker möglichst weit weg vom Schreibtisch platzieren.

3. Wo möglich, lass sowohl das Auto als auch die öffentlichen Verkehrsmittel stehen und benutze das Fahrrad (oder kombiniere einen Fahrradweg zu einem REX-Bahnhof, beispielsweise).

4. Verabrede dich mit Freunden lieber zum Spazieren oder zu einer sportlichen Betätigung anstatt nur zum Kaffee (oder verbinde zumindest beides miteinander).

5. Schreibe dir Erinnerungen in den Terminkalender oder nutze Fitness-Apps/Tracker, die dich regelmäßig daran erinnern, für Bewegung zu sorgen.

6. Lege direkt morgens nach dem Aufstehen eine kleine Workout-Einheit ein oder halte dich an bestimmten Tagen an einen Trainingsplan. Regelmäßigkeit unterstützt die Gewohnheitsbildung (– allerdings musst du dich die ersten Wochen etwas anstrengen, den neuen Rhythmus zu verinnerlichen).

7. Mach beim Zähneputzen Kniebeugen oder sitze mit dem Rücken gegen die Wand („Wall-Sits“) und halte die Körperspannung. Finde regelmäßig wiederkehrende Zeitfenster, die du nutzen könntest, etwa während der Kaffee durch die Maschine läuft oder der Wasserkocher heizt. Natürlich bieten sich auch Liegestütze (vereinfacht auch gegen eine Arbeitsplatte anstatt am Boden) an.

8. Bei langen Besprechungen, bei denen alle sitzen, kannst du unbemerkt im Sitzen unter dem Tisch deine Beine durch Anspannung deiner Muskeln hochheben und versuchen, möglichst lange oben zu halten.

9. Während des Anschauens deiner Lieblingsserie kannst du zwischendurch einfache Körperübungen vor dem Fernseher absolvieren, anstatt ausschließlich in der Horizontalen zu lümmeln.

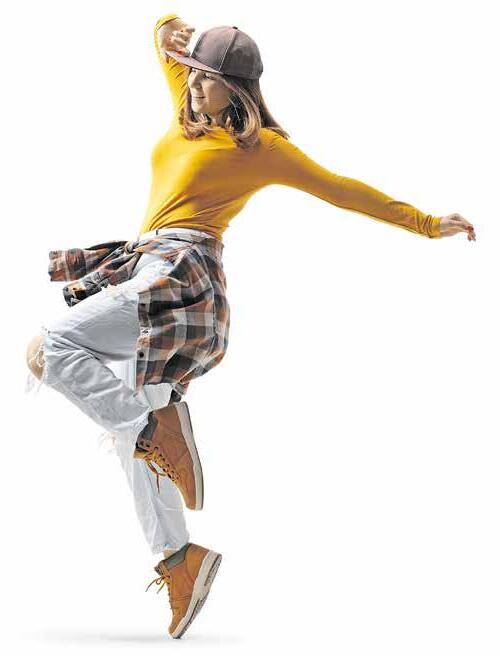

Begegnungsorte | Folge 9

Text: Daniela Egger, Fotos: Mark MosmanMit-Tanzen – ein Pop-Up-Event für die Freude am Tanz

Mit heißen Wangen und strahlenden Gesichtern werden in den wechselnden Gasthäusern Schrittabfolgen geübt, bis sich die Rhythmen durchsetzen und der Perfektionismus untergeht. Die Abende heißen schlicht „Mit-Tanzen“ – und genau darum geht es. Anlässlich einer Ausstellung im vorarlberg museum entstand 2014 das erste Mit-Tanzen nach einem Konzept von Evelyn Fink-Mennel gemeinsam mit netzwerkTanz. Die heutige mobile Version dieser Abende fand zum ersten Mal 2020 im Bahi in der Bregenzer Kirchstraße statt, denn Mit-Tanzen sollte auch an anderen Orten zugänglich gemacht werden. Aleksandra Vohl erzählt: „Da wir gerade im Bahi saßen, als diese Idee geboren wurde, ging ich zum Wirt an die Theke und fragte ihn, ob wir einmal im Monat bei ihm unsere Session machen können – und er sagte Ja. Unsere erste Session war mit sechs Personen, drei Musiker*innen und drei Tänzer*innen, plus eine Handvoll Leute, die bereits im Bahi waren und die nicht nach Hause gegangen sind. Wir waren dann fünf Mal dort und es wurden immer mehr Leute, bis der Raum an seine Grenze kam. Und dann haben wir uns gesagt, dass Mit-Tanzen in viele Orte und Gashäuser in ganz Vorarlberg gehört, seitdem sind wir unterwegs.“

Ihre Initiative soll den Zauber des Tanzens und Musizierens unter die Menschen bringen. Musik und Tanz machen glücklich, wie die Forschung zu berichten weiß. Die Abende unter den Fittichen der Tänzer*innen und Musiker*innen liefern dafür eindeutige Beweise. Sie finden in wechselnden Gasthäusern im ganzen Land statt, und eine treue Fangemeinde fährt inzwischen quer durchs Land, um keinen der Mit-Tanzen-Events zu verpassen.

„Ich komme immer wieder, weil die Abende so fröhlich und beschwingt sind. Weil es nicht darum geht, die Schritte richtig zu setzen, sondern nur darum, sich hineinziehen zu lassen in den Fluss des Tanzes, der alle mitträgt – die Versierteren und die, die ganz

Die Termine für Mit-Tanzen 2024

*1. März* Werkraum / Andelsbuch

*5. April* vorarlbergmuseum / Bregenz

*3. Mai* Messmers Stall / Alberschwende

*7. Juni* Hägi Wendls / Zwischenwasser

*6. Sept.* Gasthaus Dörfle / Düns

*4. Okt.* Hotel Jägeralpe / Warth

*8. Nov.* Gasthaus Blumenegg / Thüringen

*6. Dez.* Gasthaus Engel / Dornbirn

Beginn: 19.00 Uhr, Eintritt: Hutspende Keine Anmeldung

Musiker*innen: Evelyn Fink-Mennel, Irma-Maria Troy, Matthias Härtel und alle, die ihr Instrument mitbringen.

Vortänzer*in: Aleksandra Vohl und Arndt Rössler

Mehr über Mit-Tanzen unter www.bewegungsmelder.in

am Anfang stehen. Alle (!) haben hier Platz – auch Alt und Jung. Wo gibt es das noch? Unerheblich sind auch berufliche Qualifikationen oder Einkommen, das spielt alles keine Rolle. Nur die Begegnung und Bewegung zählt“, sagt etwa Patricia Begle, eine regelmäßige Besucherin. So und ähnlich äußern sich die begeisterten Gäste. Deren Kompetenz mit der Zeit auch stark verbessert wird, die Tänze zu den Musikstilen aus aller Welt sind teilweise durchaus komplex. Evelyn Fink-Mennel prägt mit ihrer Musik und ihrer Energie das Format ebenso wie Aleksandra Vohl und Arndt Rössler, die den Gästen mit kleinen Instruktionen die Tanzschritte vormachen. „Etwas vom Schönsten ist, dass immer alle ein Lächeln oder Lachen im Gesicht haben“, sagt Aleksandra Vohl. Gespielt wird, was die Musiker*innen gerade im Repertoire haben oder was von den Gästen gewünscht wird, alpenländische Volksmusik gehört ebenso dazu wie auch ungarische, türkische oder schwedische Weisen. Die größte Herausforderung macht am Ende auch am meisten Spaß, nämlich die gemeinsamen Tänze, bei denen man immer wieder den Partner oder die Partnerin wechselt. Zu Beginn herrscht immer leichtes Chaos und am Ende tanzen alle freudestrahlend mit. Auf der Webseite sind die aktuellen Termine zu finden, es ist keine Anmeldung erforderlich und die Abende sind gratis – wobei eine Hutspende sehr willkommen ist.

Es ist bekannt, dass die Österreicherinnen und Österreicher von Generation zu Generation älter werden. Aktuelle Studien belegen aber auch: Wir altern nicht gesund, im Gegenteil. Männer haben heute zwar eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 80 Jahren, Frauen sogar von über 84, Tendenz von Erhebung zu Erhebung steigend. Das letzte Viertel unseres Lebens aber, in etwa zwanzig Jahre, verbringen wir in miserabler gesundheitlicher Verfassung. Ungefähr ab dem 60. Lebensjahr, noch vor dem Pensionsalter, beginnen die chronischen Krankheiten, die wir durch ungesunde Lebensführung über die Jahre hinweg entstehen lassen, unseren Alltag zu erschweren und unsere Lebensqualität zu mindern. Herz-Kreislauf-Erkrankungen – die häufigste Todesursache – sowie chronische Rücken-, Nacken- oder Kopfschmerzen, auch Diabetes, Bronchitis und Depressionen werfen einen Schatten über unser Privileg, so lange leben zu können. Von klein auf ist uns, von unvorhersehbaren Krankheiten oder Unfällen abgesehen, an sich die Möglichkeit gegeben, ein langes Leben in guter körperlicher Verfassung zu führen. Das Wissen sowie die ernährungstechnischen und medizinischen Voraussetzungen dazu stehen zur Verfügung. Doch die Lebensweise, die der Großteil von uns führt und die vielen von uns bereits in der Kindheit antrainiert wird, zerstört solche Aussichten.

Text: Hans Platzgumer

Illustration: Shutterstock

DLangeweile – und damit die Möglichkeit, zu uns selbst zu finden – ist aus unserem Leben gestrichen. Überlieferte Kulturtechniken wie Kochen, Lesen oder auch einfach das entspannte, auf kein Leistungsziel ausgerichtete Flanieren gehen verloren.

ie Ursachen sind bekannt. Sie sind allesamt auf den von Stress, Gier und Ersatzbefriedigungen geprägten Lebenswandel zurückzuführen, den uns das rein auf Profit ausgerichtete, kapitalistische Netz aufzwingt, in dem wir uns verfangen haben. Wir bewegen uns zu wenig, verbringen viel zu viel Zeit vor unseren Bildschirmen, wir lassen uns bis in den Burn-Out treiben von Anforderungen, die ausschließlich dem Gelderwerb dienen und hecheln Scheinbedürfnissen hinterher. Langeweile – und damit die Möglichkeit, zu uns selbst zu finden – ist aus unserem Leben gestrichen. Überlieferte Kulturtechniken wie Kochen, Lesen oder auch einfach das entspannte, auf kein Leistungsziel ausgerichtete Flanieren gehen verloren. Betreiben wir Sport, tun wir das mittels Maschinen im Fitnesscenter oder missbrauchen die Natur als solches. Sogar in Freizeitbeschäftigungen setzen wir uns Stress aus. Und seit ein großer Teil der sozialen Kontakte ins Internet ausgelagert ist, gleicht auch diese zwischenmenschliche Kommunikation einem Wettbewerb, in dem es darum geht, sich selbst möglichst schnell und unentwegt als etwas Interessantes darzustellen. Da vielen von uns inmitten dieser Dauerbelastung zu wenig Zeit und Muße zur Nahrungsaufnahme bleibt, ernähren sie sich nicht nur hauptsächlich von Fertigprodukten, die großteils aus Fett und Zucker bestehen, sondern vertilgen diese auch in Rekordzeit und Rekordmengen. Vielen ist der Sinn für regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten verloren gegangen, stattdessen snacken sie sich in einem fort durch den Alltag. Während weltweit alle zehn Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt und hunderte Millionen Menschen hungern, ist das Dasein in den westlichen Konsumgesellschaften zum Daueressen geworden.

Als Folge davon ist inzwischen jeder zweite Österreicher und jede zweite Österreicherin über 15 Jahren übergewichtig, jeder/jede sechste sogar krankhaft fettleibig (adipös). Und im gleichen Maß, wie die Bevölkerung von Jahr zu Jahr dicker wird, wird sie kränker. Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle und viele weitere, damit verbundene Krankheiten nehmen zu. Eine schamlos gewinnorientiert agierende, übermächtige Lebensmittelindustrie stellt sich nicht ihrer Verantwortung, und eine untätige Regierung sieht dabei zu, versucht, das System hier und dort noch

notdürftig zu kitten, zahlt zwölf Milliarden jährlich für die Versorgung der an Übergewicht Erkrankten, setzt aber nicht dort an, wo der verhängnisvolle Kreislauf beginnt. Weder kümmert sie sich um eine bessere Grundbildung der Bürgerinnen und Bürger, noch etabliert sie –wie in England erfolgreich geschehen – Steuererhöhungen und Werbeverbote für gesundheitsschädliche Produkte. Diese Vernachlässigung der Politik zwingt heute jeden und jede von uns zum eigenen Handeln, wollen wir nicht alt und krank werden, sondern bei möglichst guter Gesundheit altern.

FÄHIGKEITEN

LEIDENSCHAFT LEBENSFREUDE

BEDÜRFNISSE

BERUF

BERUFUNG

Österreich ist unerreichbar weit davon entfernt, eine blaue Zone zu sein, wie in demographischwissenschaftlichen Instituten jene Regionen genannt werden, in denen es besonders viele Hundertjährige gibt, genauer: wo für 80-Jährige die Chance außergewöhnlich groß ist, 100 zu werden. Weltweit sind fünf Gebiete als derartige Blue Zones deklariert. Europa ist dabei mit Sardinien und der griechischen Insel Ikaria vertreten, ansonsten zählen die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica und das von Mitgliedern der Kirche der Adventisten des Siebenten Tages bewohnte kalifornische Städtchen Loma Linda dazu. Angeführt wird die exklusive Liste seit Jahrzehnten aber immer wieder von Okinawa, der südlichsten Inselgruppe Japans.

All diese fünf „blauen“ Regionen weisen kulturelle Gemeinsamkeiten auf, die das lange und gesunde Leben ihrer Bewohnerinnen und Bewohner erklären. Dazu gehört die überwiegend pflanzliche Ernährung, vor allem der häufige

Wir werden gezwungen und zwingen uns selbst in ein Leben, das uns wenig glücklich und chronisch krank macht. Die Jagd nach Likes auf den sozialen Plattformen befeuert unser Bedürfnis nach Anerkennung eher, als es zu befriedigen.

Verzehr von frischem Gemüse, eine mäßige Kalorienzufuhr und ein geringer Tabak- und Alkoholkonsum. Darüber hinaus bewegen sich die Menschen in diesen Regionen mäßig, aber regelmäßig, und pflegen einen starken sozialen Zusammenhalt. Das soziale Engagement ist neben der ausgewogenen Ernährung und dem bewussten Lebensstil der entscheidende Faktor für ihr gesundes Altern. In Okinawa existiert zudem eine Lebensphilosophie, die seit Jahrhunderten der von Generation zu Generation überlieferte Leitfaden für ein derart gesundes, erfolgreiches, erfülltes Leben ist: Ikigai – was frei übersetzt in etwa „Der Wert des Lebens“ oder „Das, wofür es sich zu leben lohnt“ bedeutet.

Bereits in der Edo-Zeit (1603-1868), der längsten ununterbrochenen Friedens-Periode der japanischen Geschichte, einer Epoche, die kulturell wie intellektuell als Blütezeit Japans gilt, wurden die vier Grundpfeiler des Ikigai entwickelt. Die erfolgreiche Bewältigung des Daseins wird demnach als möglichst harmonisches Zusammenspiel der Komponenten Leidenschaft, Beruf, Berufung und Lebensfreude beschrieben. Diese vier Elemente gilt es zu gleichen Teilen in unser Leben zu integrieren. Berufung steht in diesem Zusammenwirken für das, was ich als Individuum zur Gemeinschaft beitragen kann, mein ehrenamtliches Tun sozusagen. Der Beruf hingegen ist das, für dessen Ausübung ich entlohnt werde. Leidenschaft wiederum beschreibt jene Hingabe, mit der ich mich den Dingen zuwende, die mir Freude machen. Und die Lebensfreude schließlich ergibt sich als Folge einer Tätigkeit, die ich zu meistern gelernt habe. Diese vier Bestrebungen gilt es in einem ausgewogenen Verhältnis auszuüben und dabei immer wieder die Relation zu überprüfen, in der sie zueinander stehen. Der Mensch, der diesen Weg kontinuierlich verfolgt, erreicht das Ikigai, das als Zentrum zwischen diesen Grundwerten liegt. Es ist die harmonische Mitte all unseres Handelns, die Quelle menschlicher >>

FÄHIGKEITEN

LIEBE

LEIDENSCHAFT LEBENSFREUDE

Jeder Mensch, egal ob in Japan, den USA oder in Österreich, will im Grunde dasselbe: Er will geliebt werden und lieben können, einen Beitrag leisten, für den er von der Allgemeinheit geschätzt wird. Jede und jeder will das Leben in möglichst dauerhaftem Glück und guter Gesundheit verbringen. Die Lehre des Ikigai ist genau darauf ausgerichtet.

BEDÜRFNISSE

Erfüllung und Freude, der wahre Sinn des Lebens. Je mehr wir uns in dieser Mitte befinden, desto größer ist nicht nur unser persönliches Glück, sondern auch unser positiver Beitrag zu unserer Umgebung. Das Ikigai umfasst unsere Eingliederung in die Gesellschaft wie unser Zusammenleben mit der Natur und ebenfalls unser individuelles Vorankommen. Es legt eine Art Vertrag fest, den ich mit meiner Umwelt eingehe. Es beschreibt die Symbiose mit allen mich umgebenden Geschöpfen, durch die ich mein Dasein mit Sinn erfülle. Nur wer wertschätzt und, im Gegenzug, wertgeschätzt wird, kann schließlich tief reichende Lebensfreude erlangen.

BERUF BERUFUNG

Mit seiner einleuchtenden Logik hat sich das Konzept des Ikigai seit Jahren auch in anderen Teilen der Welt verbreitet, auch bei uns im Westen. Auch hier erkennen Menschen verschiedensten Alters und unterschiedlichster Gesellschaftsschichten, dass ein selbstzentriertes Dasein, das stets auf die eigene Karriere, den eigenen wirtschaftlichen Erfolg und kurzlebige Triebbefriedigung ausgerichtet ist, keine nachhaltige Freude und Zufriedenheit mit sich bringt. Habgier führt letztlich zu nichts als Unzufriedenheit, Egoismus zu nichts anderem als Vereinsamung.

GELD

Die Universität Harvard in Cambridge, USA, betreibt seit Jahrzehnten ein beispielloses Forschungsprojekt, um die Grundlagen des menschlichen Wohlbefindens zu ergründen. In der sogenannten Harvard Study of Adult Development wurden die Leben von tausenden Personen über 80 Jahre lang untersucht. Es ist die größte Langzeitstudie der Glücksforschung. Der aktuelle Leiter des Projekts, Robert Waldinger, präsentierte kürzlich Zwischenergebnisse der Untersuchung und stellte fest, wie sehr der Lebensstil von US-Bürgerinnen und Bürger sie offensichtlich von ihrem Ziel entfernt, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Er sprach von einer „Epidemie der Einsamkeit“, die sich seit der Einführung des Fernsehers in den 1960er Jahren ausbreitete und seit dem Siegeszug der Smartphones in den letzten 15 Jahren verstärkt. Wir werden gezwungen und zwingen uns selbst in ein Leben, das uns wenig glücklich und chronisch krank macht. Die Jagd nach Likes auf den sozialen Plattformen befeuert unser Bedürfnis nach Anerkennung eher, als es zu befriedigen. Und auch wenn sich im stetigen Wettlauf mit anderen ein wirtschaftlicher Erfolg einstellt, geht dieser selten Hand in Hand mit lang anhaltender Zufriedenheit.

Zurück nach Okinawa. Das ausreichende, monetäre Einkommen ist wie die Bedeutung sozialer Kontakte auch im Ikigai verankert. Darüber hinaus aber betont es noch bedeutendere Lebenswerte. Jeder Mensch, egal ob in Japan, den USA oder in Österreich, will im Grunde dasselbe: Er will ge -

liebt werden und lieben können, einen Beitrag leisten, für den er von der Allgemeinheit geschätzt wird. Jede und jeder will das Leben in möglichst dauerhaftem Glück und guter Gesundheit verbringen. Die Lehre des Ikigai ist genau darauf ausgerichtet. Sie bietet uns allen, egal, welcher Nationalität wir angehören, unabhängig von Alter oder gesellschaftlichem Rang, einen wertvollen Rahmen. Jeder und jede von uns kann sich nach dieser Anleitung auf die Suche nach seinem und ihrem persönlichen Ikigai begeben. Um diese Mitte zu erreichen, in der sich die genannten Grundwerte vereinen, müssen wir jedoch unser Tun und Handeln wieder und wieder ehrlich und kritisch selbst hinterfragen. Der erste Schritt zum Ikigai ist die gründliche Selbstreflexion. Was ist mir wirklich wichtig? Wo liegen meine Talente? In welchen Situationen fühle ich mich wohl, in welchen nicht? Welche Tätigkeiten erfüllen mich mit größter Freude, und welchen Nutzen kann die Allgemeinheit aus meinen Fähigkeiten ziehen? Es nimmt Zeit in Anspruch, sich mit derartigen Fragen zu beschäftigen und die Antworten in regelmäßigen Abständen immer wieder auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Wie das Leben ist auch das Ikigai kein starrer Wert, es befindet sich in steter Bewegung und Veränderung. Je mehr es aber einem Menschen gelingt, die vier Säulen des Ikigai in sich zu vereinen, desto mehr lebt er im Einklang mit sich selbst und mit seiner Umgebung. Auch wenn die Suche immer adapiert und aufs Neue unternommen werden muss, die Philosophie des Ikigai kann für jeden und jede von uns der Schlüssel für ein sinnreiches, erfülltes Leben sein.

Lösen Sie es in 60 Sekunden

Beginnen Sie die Kopfrechnung mit der Zahl im Feld ganz links. Rechnen Sie von links nach rechts – Kästchen für Kästchen. Die Lösung im leeren Feld rechts eintragen. Jede Rechnung unabhängig von der Schwierigkeit sollte in weniger als 60 Sekunden gelöst werden. Keinen Taschenrechner verwenden!

Wie so oft berichten wir auch diesmal wieder von der 2. Bundesliga West. Kurz vor Redaktionsschluss gingen vom 19. bis 21. Jänner 2024 in der Mittelschule Kufstein die Runden sechs bis acht über die Bühne. In der Turnhalle dieser Schule fanden die SpielerInnen der zwölf Teams außergewöhnlich viel Platz für ihre Wettkämpfe vor. Allerdings waren die Spielbedingungen hinsichtlich Lärmpegel und Lichtverhältnisse alles andere als optimal.

Die vier Teams aus Vorarlberg hatten auch an diesem Wochenende einen schweren Stand. Lediglich Dornbirn kann mit den erzielten drei der sechs möglichen Mannschaftspunkten und einem fünften Zwischenrang zufrieden die Heimreise antreten. Für Hohenems (ein Sieg bei zwei Niederlagen), Bregenz (ein Unentschieden bei zwei Niederlagen) und Lustenau (drei Niederlagen) verliefen diese drei Runden in Kufstein ziemlich enttäuschend.

Nach acht Runden hat Bregenz nur noch theoretische

MK Wilfried Höllrigl (Jenbach)

Peter Klings (Dornbirn)

2. Bundesliga West, Kufstein 2024

Wie kann Schwarz am Zug eine Figur gewinnen?

Chancen, den Abstieg zu vermeiden. Auch für Lustenau wird es sehr schwierig, den Klassenerhalt auf direktem Weg zu schaffen. Natürlich besteht für beide Teams die Möglichkeit, sich über die Vorarlberger Landesliga den sofortigen Wiederaufstieg zu sichern.

An der Tabellenspitze gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Royal Salzburg und Absam. Die Salzburger haben bisher alle ihre Wettkämpfe gewonnen und liegen mit dem Punktemaximum einen Zähler vor den Tirolern. Für Spannung bis zum Schluss ist also gesorgt, treffen doch beide Spitzenteams in der elften und somit letzten Runde aufeinander. Wir werden voraussichtlich in der marie #93 | Mai 2024 von dieser Schlussveranstaltung berichten, welche im Atrium der Firma OMICRON electronics GmbH in Klaus stattfindet.

Und nun laden wir Sie ein, die drei nachstehenden Kombinationen zu lösen und wünschen Ihnen dabei viel Spaß.

FM Patrick Bensch (Ranshofen)

IM Milan Novkovic (Dornbirn)

2. Bundesliga West, Kufstein 2024

Mit welcher Fortsetzung erreicht Schwarz am Zug entscheidenden Materialvorteil?

Wolfgang Kücher (Ranshofen)

Julian Kranzl (Hohenems)

2. Bundesliga West, Kufstein 2024

Auch hier gewinnt Schwarz am Zug entscheidendes Material. Wie?

Eine Trennung ist nie leicht. Schon gar nicht für die Kinder des Paars. Das Ehe- und Familienzentrum stellt mit dem Projekt Gigagampfa ein Hilfsangebot bereit, das sich speziell an Kinder richtet. Letzten September wurde es dafür mit dem Bank Austria Sozialpreis 23 ausgezeichnet.

GIGAGAMPFA –

„Ich muss mich nicht zwischen Papa und Mama entscheiden“

Text: Daniel Furxer, Foto: iStock

Text: Daniel Furxer, Foto: iStock

Wenn es nicht mehr geht, dann musst du Hilfe holen.“ Sandra hörte diesen Satz oft von ihrer Mutter. Dieser Satz hat sie geprägt. Als sie und ihr Partner sich vor zwei Jahren trennten, kam ihr der Satz in ihrer Überforderung wieder in den Sinn. „Ich dachte mir, ich muss nicht alles allein durchstehen, ich muss nicht allein kämpfen, sondern kann auch Hilfe in Anspruch nehmen.“ Ihre Tochter war bei der Trennung vier Jahre alt, ihr Sohn zwei. Ihr war klar, dass es gerade für die Ältere in dem Moment eine Belastung war, dass sich die Eltern trennten.

Sie suchte ein Angebot für die Kinder und fand dieses beim Projekt Gigagampfa des Ehe- und Familienzentrums, einer Stiftung der Katholischen Kirche Vorarlberg. „Wir holen die Kinder dort ab, wo sie in ihrem Alltag stehen“, sagt Martina Höber, Bereichsleiterin für Alleinerziehende und Gigagampfa. „Wir begleiten die Kinder individuell in Kleingruppen von drei bis fünf Kindern. Das Gigagampfa-Konzept ist prozessorientiert, wir gehen konkret auf die Lebenssituationen der Kinder ein.“

Jedes Kind, dem die Trennung der Eltern „passiert“, reagiert darauf anders. Wut, Trauer, Ärger oder auch Schuldgefühle und Rückzugsverhalten sind mögliche Ausdrucksweisen. In zehn Treffen zu je 90 Minuten werden sie von einer fachlich fundieren Gruppenleiterin durch einen begleiteten Prozess geführt. Es geht darum, den Selbstwert und die emotio-

„WIR HOLEN DIE

KINDER DORT AB, WO SIE IN IHREM ALLTAG STEHEN.“

„OFT BESTEHT DIE ANGST DER ELTERN, DASS KINDER AUS SCHEIDUNGS- BZW. TRENNUNGSFAMILIEN NICHT BEZIEHUNGSFÄHIG SIND. DIE HYPOTHEK FÜR KINDER IST JEDOCH GRÖSSER, WENN DIE ELTERN ZUSAMMENBLEIBEN, OBWOHL

ES KEINE GELEEBTE PAARBEZIEHUNG MEHR GIBT.“

nale Selbstwahrnehmung der Kinder zu stärken, der Ist-Situation aus der Sicht des Kindes Platz zu geben und erfüllbare Wünsche zu entdecken. Im Rahmen einer Gigagampfa-Gruppe finden außerdem drei Elterngespräche statt, die sich inhaltlich am Prozess der Kindergruppe orientieren. Es werden auch Themen wie die Auswirkungen der Konflikte des getrennten Paares auf die Elternebene und auf die der Kinder besprochen. Vor allem eines ist wichtig: Auch wenn die Paarkonstellation zerbricht, das Dreieck Mama- Papa-Kind bleibt bestehen. Eltern bleiben Eltern.

Der Rucksack ist leichter

Zurück zur konkreten Arbeit mit den Kindern. Sandra war begeistert, als ihre Tochter nach einem Treffen nach Hause kam: „Sie erzählte mir, dass sie ein lebensgroßes Plakat von sich gemacht hat. Auf diesem durfte sie einzeichnen, was sie von Mama hat und was von Papa. ‚Die Augen habe ich von Papa, aber die Haare sind wirklich von dir, Mama‘ sagte sie." Für Sandra eine Übung mit einer schönen Botschaft: Beide haben Platz, das Kind muss sich nicht zwischen Mama und Papa entscheiden.

„ICH DENKE, ES IST BESSER, GLÜCKLICH GETRENNT ZU SEIN, ALS UNGLÜCKLICH

ZUSAMMEN.“

„Ich denke, es ist besser, glücklich getrennt zu sein, als unglücklich zusammen. Ich stelle mir immer vor, was mich die Kinder fragen, wenn sie mal 15 Jahre alt sind. Und ich hätte auf die Frage, warum ich nicht glücklich bin mit Papa antworten müssen: Ich bin wegen euch Kindern geblieben. Das will ich nicht. Es ist meine Verantwortung, sie dürfen diesen Rucksack nicht tragen“, schreibt Sandra in ihrem Blog „Alltag mit Alleinerziehenden“ auf der Seite des Vorarlberger Familienverbands. Sandra ist beruflich selbstständig im Bereich Online Marketing und Verantwortliche der Plattform alleinerziehend-vorarlberg.at. Mit ihrem Blog will sie alleinerziehende Mütter und auch Väter emotional unterstützen und ihnen Mut machen, einen guten Weg mit ihren Kindern zu gehen. Das Gefühl: „Es geht nicht nur mir so, ich bin nicht allein.“ ist sehr befreiend.

Ja, es ist eine gute Lösung, sich zu trennen, wenn die Paarbeziehung gescheitert ist, auch für die Kinder, ist Martina Höber ebenso überzeugt. Kinder werden für die Zukunft gestärkt, wenn sie nicht in dauernden Konflikten aufwachsen. „Oft besteht die Angst der Eltern, dass Kinder aus Scheidungs- bzw. Trennungsfamilien nicht beziehungsfähig sind. Die Hypothek für die Kinder ist jedoch größer, wenn die Eltern zusammenbleiben, obwohl es keine gelebte Paarbeziehung mehr gibt“, so die Bereichsleiterin. Trotzdem plagten Sandra Schuldgefühle, weil sie ihrer Tochter den Rucksack der Trennung aufbürdet. Ein Gefühl, welches alle getrennt lebenden Eltern prägt.

Im Blog schreibt Sandra über ihre Erfahrung mit der Gigagampfa-Gruppe: „Jeder Mensch trägt seinen Rucksack. Manche füllen sich schneller. Manche langsamer. Aber alle füllen sich. Mit der Trennung kommt zwar was dazu, aber langsamer. Das ist gut so. Wenn ich nicht gegangen wäre, hätte ich nicht gewusst, wie schnell er sich füllt mit unausgesprochenen Erwartungen, Spannungen und Schuld. Bei Gigagampfa wird sichtbarer, was meine kleine Maus beschäftigt. Und das ist das Beste, was ich tun kann.“ >>

Martina

Sandra ist eine mutige Mutter. Und sie weiß: Ganz viel hat sie von ihrer starken Mutter vorgelebt bekommen. Das will sie auch an ihre beiden Kinder weitergeben. Ihr Sohn ist noch klein, aber auch er wird in ein Alter kommen, wo er Fragen stellen wird, warum seine Eltern nicht mehr zusammen sind.

„Gigagampfa ist nicht nur für die momentane Akutsituation gedacht, sondern auch für Kinder, bei denen die Trennung der Eltern schon weiter zurückliegt“, so Martina. Prinzipiell können Kinder zwischen 4 und 14 Jahren an einer Gruppe teilnehmen. Sowohl im Ober- als auch im Unterland gibt es Gigagampfa-Kleingruppen, sie werden in allen Bezirken angeboten. Jugendliche fühlen sich im Gruppensetting meist nicht mehr so wohl, sind in der Pubertät oder wollen sich bewusst von den Eltern loslösen. Ab 14 Jahren kann ein Einzelsetting das bevorzugte Angebot sein. Jugendliche und junge Erwachsene finden in der Beratungsstelle des EFZ Begleitungsmöglichkeiten.

Preis gewonnen

Die Frühjahrsgruppen starten ab Mitte März 24.

Anmeldungen sind auf der Website www.gigagampfa.at möglich.

Im September 2023 hat das Projekt Gigagampfa den 3. Platz beim Bank Austria Sozialpreis 23 verliehen bekommen. Eine große Ehre und auch Lohn für den bereits 27-jährigen Einsatz des EFZ zum Wohle von Kindern und Jugendlichen aus Trennungsfamilien. Roswitha Vierhauser startete mit Gigagampfa im Jahr 1997. In den vielen nachfolgenden Jahren hat sich dieses Angebot für Kinder von getrennt lebenden Eltern fortlaufend weiterentwickelt. Die Sozialorganisationen in Vorarlberg sind zahlreich und engmaschig. Oft werden so aber Angebote übersehen oder man wagt es als „ghöriger“ Vorarlberger, als „ghörige" Vorarlbergerin aus Scham nicht, diese in Anspruch zu nehmen. Der Preis trägt dazu bei, dass das Projekt Gigagampfa wieder verstärkt wahrgenommen wird.

Früh übt sich, was ein Meister werden will.F. Schiller

Wenn du denkst, wir können diese Welt nicht verändern, bedeutet das nur, dass du nicht einer derjenigen bist, die es tun werden.J. Fresco

Schwefelbadstr. 6

6845 Hohenems

T 0 55 76- 42 710

www.tectum.cc

Gefunden!

Traumjob, Ausbildung und Kinderlachen!

Ich werde Lehrperson und kann eine wichtige Rolle im Leben von jungen Menschen übernehmen. Willst du das auch? Dann melde dich zum Studium an der Pädagogischen Hochschule an.

Informiere dich jetzt!

www.vorarlberg.at/lehrperson

Zämmsitza und schwätza

Ein Café speziell nur für Burschen und erwachsene Männer hat mit 1. Februar seine Pforten in Bregenz geöffnet. Das Männer*café soll ein geschützter Raum sein, wo Männer sich treffen, Erfahrungen austauschen und offen über ihre Gefühle reden können.

Text und Foto: Frank Andres

MDas Reden über Gefühle wird in der Männerwelt nach wie vor tabuisiert.“

arkus Schwarzl weiß, wie andere Männer ticken. Welche Ängste, Nöte und Sorgen sie haben. Der Absolvent der Kathi-Lampert-Schule in Götzis hat 17 Jahre Erfahrung in der offenen Jugendarbeit, arbeitete zuletzt in einer ifs-Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Macht aktuell eine Ausbildung im Bereich Traumapädagogik und traumazentrierte Fachberatung. Und er hat nach Gesprächen mit Experten und Freunden festgestellt, dass es kaum niederschwellige Information und Beratung für Männer in Vorarlberg gibt.

Das will Markus Schwarzl mit dem Männer*café ändern. „Unser Ziel ist es, eine Lücke zu füllen. Wir wollen einen sicheren Raum anbieten, wo sich Männer über alle Lebensbereiche, egal ob Familie, Beruf, Sexualität oder Gewalterfahrungen, zwanglos austauschen können“, erklärt der 46-Jährige. Das Café in der Mariahilfstraße 29 in Bregenz solle ein Ort sein, wo Männer entschleunigen oder sich einfach einmal zurückziehen können. Wo das Zusammensitzen und das Miteinander-Reden, wie früher an den Gasthaus-Stammtischen, wieder gepflegt wird. „Das ist wichtig für die Psychohygiene“, ist Markus Schwarzl überzeugt.

Das Männer*café soll aber auch ein geschützter Ort sein, wo man(n) die eigenen Gefühle zeigen und über diese reden kann. Ohne Angst haben zu müssen, von anderen dafür ausgelacht zu werden. „Das Reden über Gefühle wird in der Männerwelt nach wie vor tabuisiert“, weiß Markus Schwarzl, Vater von zwei erwachsenen Töchtern, aus eigener Er-

fahrung. „Ich habe mich schon als Jugendlicher getraut zu weinen und nie für meine Tränen geschämt. Ich habe mich vielmehr darüber gewundert, wenn jemand zu mir sagte: „Jetzt hör doch mal auf zu heulen.“

Vorerst ist die Finanzierung des Männer*café bis Ende September gesichert. Markus Schwarzl glaubt aber, dass das Projekt auch danach weitergeht. „Ich hoffe, dass man erkennt, dass es uns braucht.“ Und was sind seine Erwartungen in den nächsten Monaten? „Die sind ganz hoch. Wenn ein Mann zu uns kommt und sagt: ‚Danke, dass ich mit euch habe reden können. Das hat mir geholfen.‘ Dann haben wir gewonnen.“

Das Männer*café wird finanziert vom Dachverband für Männer-, Burschen und Väterarbeit in Österreich (DMÖ). Hauptamtlich geführt wird es von Markus Schwarzl und Daniel Sönser-Gantner.

Das Männer*café soll Männern* (Buben*cafe für 12 bis 25 jährige Männer*, Männer*café für Männer* ab 18 Jahren, offenes Männer*café für alle Männer ab 12 Jahren, Väter*café für Väter* und Großväter*) einen entspannten Ort für Gemeinschaft und Austausch bieten.

Es ist aber nicht nur ein weiterer Ort für Kaffee und Smalltalk, sondern ein Raum, der speziell darauf ausgerichtet ist, Männer* zusammenzubringen, um über verschiedene Themen zu sprechen, sei es Arbeit, Beziehungen, Hobbys oder persönliche Herausforderungen.

Das Café plant, regelmäßige Veranstaltungen und Diskussionsrunden, um eine vielfältige Palette von Themen abzudecken, die Männer* interessieren – von Karriereentwicklung bis hin zu Gesundheit und Wohlbefinden.

Es soll auch möglich sein, dass Väter bzw. Großväter mit ihren Kindern bzw. Enkeln vorbeikommen, sich austauschen und über ihre Erfahrungen erzählen.

Für einen einmaligen Beitrag von 10 Euro kann man(n) auch Mitglied im Verein werden.

Adresse: Mariahilfstraße 29, Bregenz Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr Nähere Infos: T 0660 483 78 07 (Markus Schwarzl) oder E-Mail an office@maennerfragen.at

REPARATURCAFÉS

CARLA REPARATURCAFÉ ELEKTRO ALTACH

Möslestraße 15, 6844 Altach (carla Einkaufspark Altach)

Jeden 2. Freitag im Monat von 13 bis 16.30 Uhr carla@caritas.at, T 05522 200 1520 REPAIRCAFÉ BLUDENZ

Klarenbrunnstraße 46, 6700 Bludenz (carla store)

Jeden letzten Freitag im Monat von 13 bis 16.30 Uhr christine.erath@caritas.at, T 05552 200 26 00

REPARATURCAFÉ BREGENZ

Vorklostergasse 51, 6900 Bregenz (Integra-Fahrradwerkstatt)

Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr, T 0650 264 74 46, Roswitha Steger

REPARATURCAFÉ DORNBIRN

Hintere Achmühlerstraße 1b, 6850 Dornbirn (Digitale Initiativen)

Jeden 3. Mittwoch im Monat von 17.30 bis 20.30 Uhr hallo@reparaturcafedornbirn.at

REPARATURCAFÉ FELDKIRCH

Hirschgraben 8, 6800 Feldkirch (Polytechnische Schule)

Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr info@reparaturcafe-feldkirch.at, T 0699 192 870 66

REPARATURCAFÉ GÖFIS

Büttels 6, 6811 Göfis

Jeden 3. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr reparaturcafe-goefis@aon.at

REPARATURCAFÉ KLAUS

Treietstraße 17, Klaus im M2 Jeden 2. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr corinna.schaechle@gmail.com

REPARATURCAFÉ KLOSTERTAL

Arlbergstraße 100, 6751 Innerbraz (Gemeindebauhof)

Jeden 2. Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr info@klostertal-arlberg.at, T 0664 843 71 33

REPARATURCAFÉ LAUTERACH

Alte Säge, (Lebenshilfe), Hofsteigstraße 4, 6923 Lauterach Jeden 2. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr repcafe.lauterach@hotmail.com

REPARATURCAFÉ NENZING

Gaisstraße 5, 6710 Nenzing 06.05, 10.06 mit Kleidertauschbörse, 01.07, 19.08, 09.09 mit Kleidertauschbörse, 07.10 jeweils von 14 bis 17 Uhr

REPAIRCAFÉ RANKWEIL

Köhlerstraße 14, 6830 Rankweil (Werkstätte der Lebenshilfe) Jeden 1. Freitag im Monat von 14 bis 16.30 Uhr

REPAIRCAFÉ RHEINDELTA

Dr-Schneider-Straße 40, 6973 Höchst Jede gerade Kalenderwoche am Freitag von 14 bis 16 Uhr repaircafe.rheindelta@gmx.at

NÄHTREFF SATTEINS

Kirchstraße 8, 6822 Satteins (Untergeschoß Pfarrsaal)

Jeden ersten Freitag im Monat 8.30 bis 11.30, 19 bis 22 Uhr

REPAIRCAFÉ THÜRINGEN

Werkstraße 32, 6712 Thüringen

Jeden 1. Samstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr

MACHEREI WOLFURT

Mittelschule Wolfurt, Schulstraße 2, 6922 Wolfurt Jeden 4. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr info@macherei-wolfurt.at, T 0650 567 25 10

Das Honolulu: Wie auf einer Insel

Manch eine:r träumt von einer Reise nach Honolulu, die Abwechslung, Exotik und Erholung verspricht. In Bregenz ist genau das möglich. Überrascht? An der Ecke Weiherstraße/Montfortstraße, am Eingang zur Bregenzer Innenstadt, empfängt die Bar und das Honolulu Hotel die Gäste mit diesem Esprit und allerlei alternativem Lebensgefühl.

Text: Daniel Furxer, Fotos: Rahel SchoenthalDie zeitliche Begrenzung hat dieses Projekt erst für uns interessant gemacht“, so Rahel Schoenthal, die gemeinsam mit ihrem Partner Roland Lang die Zwischennutzung des ehemaligen Hotels Helvetia in Angriff genommen und als ihr Projekt entdeckt hat. Das Erstaunliche daran: Beide kommen sie nicht aus dem Gastgewerbe oder aus der Hotellerie. Roland wuchs in Bregenz auf und zog dann nach Deutschland, wo er Filmregie studierte und unter anderem mit Didi Hallervorden zusammenarbeitete. Rahel war im Vertrieb für eine renommierte Brillenmarke tätig, die handgefertigte Brillen erzeugt.

Die ursprüngliche Idee war die Bewirtschaftung des Parkplatzes im Sinne eines Biergartens. „Wir wollten einen Ort schaffen, wo man Lust hat, Zeit zu verbringen, abzuhängen – einen unkomplizierten, alternativen Ort. So was gab es bisher in Bregenz nicht. In Berlin, wo Rahel herkommt und wir beide gewohnt haben, findet man das an jeder Ecke“, so Roland.

Die Eigentümer, die Prisma Unternehmensgruppe, suchten im Zuge der Quartiersentwicklung Ideen für das Weiherviertel. Rahel und Roland legten bereits im Dezember einen Plan vor. „Ich hatte so im Kopf, dass wir zwei Sommer machen, also 2022 und 2023. Mittlerweile ist das Projekt bis diesen September verlängert worden“, so Roland. Gleichzeitig mit dem Biergarten entstand ein Co-Working Space und die Möglichkeit, wie in einem Hotel zu übernachten.

Wir wollten einen Ort schaffen, wo man Lust hat, Zeit zu verbringen, abzuhängen – einen unkomplizierten, alternativen Ort.

„Das Honolulu ist definitiv ein FulltimeJob. Hier haben wir immer etwas zu tun. Egal, ob es darum geht, den Einkauf zu planen, zu renovieren oder Programmideen zu kreieren“, meint Rahel. „Es ist zwar mittlerweile ein Klischee, aber mir kamen während langer Coronaspaziergänge die besten Ideen.“ Vintage ist das Gebot der Stunde. Die Tische und Stühle stammen aus dem Originalbestand des Helvetia Hotels aus den 1970er Jahren oder kamen über Willhaben und die Caritas, die bis vor kurzem noch ihren Vintageladen Carla im Erdgeschoss betrieben hat. In der Lobby findet man noch den alten Hotel-Schriftzug. Ein Hang zu klaren, einfachen Strukturen ohne viel Firlefanz spürt man an jeder Ecke. Berlin-Stil eben, wie es sich ein Vorarlberger Gast so vorstellt. Bis es so weit kam, musste aber allerhand renoviert werden.

Aufwendige Umbauarbeiten

Böden wurden umgegraben und Leitungen verlegt, um das Hotel wieder fit zu machen. Und das alles ohne Pläne. Mit handwerklicher Hilfe von Freunden schafften die beiden Betreiber schließlich diesen Kraftakt. Das Schwierigste war jedoch die Bürokratie. Die Ämter kennen hier nämlich schlicht die Kategorie „Zwischennutzung“ nicht und haben auch kaum Erfahrung damit. So mussten sie die gleichen Anträge bewilligt bekommen, wie jede normale und langfristige Betriebsanlage auch, was sehr nervenzehrend gewesen sei. „In Stuttgart beispielsweise gibt es eine gelebte Praxis und auch eine Abteilung dafür, die diese Verfahren bewilligt“, erklärt Roland. „Auf der anderen Seite muss man der Stadt Bregenz zugutehalten, dass sie von Anfang an sehr an unserem Projekt interessiert war und wir so auch Förderungen von der Stadt, dem Stadtmarketing Bregenz und vom Land für das Honolulu erhielten.“

Seit November letzten Jahres gibt es eine Erweiterung: das Honolulu Inside, die Pop-Up-Bar in der Lobby des Hotels. Im Dezember lockten Glühwein und gute Musik. Auf Wunsch der Gäste wurde an einem Abend spontan Pizza bestellt, eine familiäre Atmosphäre entstand. „Was uns noch fehlt, ist gutes Essen, aber das werden wir auch bald bewerkstelligen“, bekräftigt Rahel. „Es ist ein Step by Step, eine dauernde Weiterentwicklung.“ Die Sommergäste sind nicht gleich wie die Wintergäste. Was ein lauer Abend von alleine bewerkstelligt, muss im Winter mit allerhand „Goodies“ wettgemacht werden. Kleine Konzerte, DJs und ein Weihnachtsmarkt zogen bereits Gäste ins „Inside Honolulu“. Eine weitere Idee: Die Ausstellung „No One Kills Me, Vol. II“ der Künstlerin Conni Holzer fand spontan einen Platz in den ehemaligen Räumlichkeiten des Second Hand Ladens der Caritas. Die Ausstellung behandelte das Thema Femizide in Österreich auf eindrückliche und erschütternde Art und Weise. Demnächst sind DJ-Abende, Konzerte, eine Bio-Weinmesse, Local Heroes 3, Lesungen, Ausstellungen und einiges mehr geplant. Auch die neue Kunstmesse STAGE hat das Honolulu Hotel für sich entdeckt und alle Zimmer für Mitarbeiter gebucht, was dazu führt, dass die Pop-Up-Bar während der Messe jeden Tag etwas länger geöffnet haben wird.

Treffpunkt für Kreative und alle Altersschichten

Rahel und Roland wollen Kreativität in Bregenz zusammenführen und haben sich mit vielen Kultur- und Kunstschaffenden vernetzt. Auch zu anderen Initiativen haben sie gute Kontakte. Das Bemerkenswerte ist, dass sich hier Menschen aller Altersschichten und Berufe treffen. „Wir wollen uns bewusst nicht einer gewissen Zielgruppe anbiedern“, schmunzelt Roland. „Aber natürlich haben wir Ideen und wollen unsere eigene Handschrift einbringen. In Bregenz musst du eine Nische bedienen, und wir sind dabei, diese zu finden. Alternative Lokale wie früher das Berg Isel oder Initiativen wie die Tankstelle fehlen, keine Frage. Hier wollen wir neue Akzente setzen.“ >>

Das Honolulu bietet mit CoWorking Space, Hotelzimmern, Bar und Besprechungsraum ein umfangreiches Angebot.

Ungewisse Zukunft

Wie es mit dem Honolulu weitergeht, ist noch ungewiss. Das ganze Weiherviertel soll revitalisiert und so auch das Honolulu Hotel in absehbarer Zeit abgerissen werden. So sehen es zumindest die Pläne der Stadt und der Eigentümer vor. Derweil bleibt aber das Honolulu bestehen. Und wird noch zumindest bis September ein alternativer Treffpunkt für Stadtmenschen in Bregenz bleiben.

Bildungshaus Batschuns

Ort der Begegnung

#Frauensache – Schamlos schön

Schluss mit wiegen, messen und normieren

Mag. a Dr. in Rebecca Sonnweber, Frauencoach | A

Do 22. Feb. 19.00 – 21.30 h

Waldpädagogik | Lernen am Puls der Zeit

Nina Lampelmayer und Marion Fuchs | A

Fr 23. Feb. 19.00 h

DAS·UN·DENKBARE·TUN | Workshop

Philipp Oberlohr, Illusionist, Performer, Wien | A

Fr 8. März 14.00 – 21.00 h

Sanfte Bewegung und Tanz

Nahrung für die Seele

Barbara Schulte-Büttner , Tanzpädagogin | D

So 10. März 9.00 – 17.00 h

Demokratie leben lernen

Workshopreihe | 3 Module

Termine: 23. Feb. / 15. März / 5. April

Zeit: jeweils Freitag 14.30 – 17.30 h

Detailinfos: andrea.anwander@bhba.at

Infos, Ort und Anmeldung: bildungshaus@bhba.at +43(0)5522 44290-0 | www.bildungshaus-batschuns.at

Das Programm und die Öffnungszeiten des Honolulu Hotels findet man hier:

Instagram: Honolulu_Hotel_Bregenz

Webseite: https://www.honoluluhotel.at/programm

Sudoku

So geht‘s: Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem Block (= 3×3-Unterquadrate) die Ziffern 1 bis 9 genau einmal vorkommen. Viel Spaß!

Baba, hausgemacht

Saftige Alternative zu Faschingskrapfen

Zutaten:

Teig:

• 300 g Mehl

• 10 g frische Hefe

• 80 g weiche Butter

• 5 Eier (Größe M)

• 20 ml Milch

• 10 g Honig

• Prise Salz

• Mehl zum Arbeiten

Baba-Sirup:

• 500ml Wasser

• 220 g Zucker

Zubereitung:

• 1 Bio-Orange

• 1 Bio-Zitrone

• 1 Vanilleschote (und nach Belieben ein kräftiger Schuss Rum)

Glasur:

• 150 g Marillenmarmelade

• 120 ml Baba-Sirup

• 50 g Staubzucker

Vanillerahm:

• 200 ml Rahm

• 1 EL Vanillezucker

Mehl mit zerbröckelter Hefe, Butter, Salz und Honig in einer Schüssel mit Knethaken verrühren, nach und nach die Eier und die Milch dazugeben. Abgedeckt eine gute Stunde rasten lassen.

Für den Sirup Wasser mit Zucker, abgeriebenen Schalen der Zitrusfrüchte sowie aufgeschlitzter und ausgekratzter Vanilleschote aufkochen, durchrühren, Herd ausschalten und ziehen lassen. Bevor der Hefeteig darin getränkt wird, durch ein feines Sieb gießen.

Ofen auf 180°C vorheizen. Stücke vom recht weichen Teig abreißen, dazu immer etwas Mehl verwenden, damit nicht alles verklebt. In kleine Silikonformen drücken, noch ein paar Minuten rasten lassen. Eine Viertelstunde backen, danach Temperatur auf 150°C zurückschalten und in nochmals gut 10 Minuten fertigbacken. Etwas auskühlen lassen, aus der Form nehmen und im Sirup tränken. Dabei wenden und ruhig ein paar Minuten ziehen lassen, bis sich die Küchlein gut vollgesogen haben. Falls Sie die Babas originalgetreu auch mit Rum tränken möchten, dann ergänzen Sie den Sirup, nachdem Sie die alkoholfreien Küchlein zubereitet haben, noch mit einem kräftigen Schuss Rum.

Für die Glasur Marmelade mit Sirup und Staubzucker erwärmen, durchrühren und die getränkten Küchlein mit einem Backpinsel einstreichen. Mit geschlagenem und mit Vanillezucker aromatisiertem Rahm anrichten.

Von Daniel Mutschlechner, probelokal.com

Glaubt man der Werbung, sollte alles schmecken wie hausgemacht. Das habe ich noch nie verstanden: Warum soll ich etwas kaufen, das wie hausgemacht schmeckt? Dann kann ich es doch gleich selber machen. Die Friseurin wirbt doch auch nicht damit, dass meine Haare nach dem Salonbesuch so aussehen wie hausgemacht.

Auch sonst pflegte ich mit dem Hausgemachten ein kompliziertes Verhältnis, das muss ich zugeben. Wurden in der Schule Torten für den guten Zweck verkauft, machte ich unauffällig einen Bogen ums Buffet. Üppige, hausgemachte Torten unbekannter

Provenienz weckten mein Misstrauen. Vor allem, wenn die Crème bereits davonzulaufen schien. Jeder hat halt so seine Nischen-Neuröslein. Crèmetorten-Skepsis war meines.

Inzwischen habe ich meinen Frieden mit dem Hausgemachten gefunden. Schließlich bin ich längst selbst unter die Hobbybäcker gegangen. Diesen Februar backe ich statt gewöhnlicher Faschingskrapfen saftige „Babas“. Diese französische Spezialität wird im Original mit Rum getränkt, aber auch in der alkoholfreien Familien-Version schmeckt sie wunderbar. Natürlich wie hausgemacht!

Musiktipp:

Beim Backen begleitete mich Jason Isbell mit seiner Band „400 Unit“, und zwar lief das aktuelle Album „Weathervanes“. Kürzlich habe ich gelesen, dass Isbells Song „Cast Iron Skillet“ zu Barack Obamas Lieblingstitel des vergangenen Jahres zählte. Der Mann hat Geschmack, yes he has. Weitere Rezeptgeschichten und Musiktipps finden Sie auf www.probelokal.com

„

SING zu Rose Ausländer!“