/ März 2025

3,40 Euro

davon 1,70 Euro für die Verkäuferin/ den Verkäufer

/ März 2025

3,40 Euro

davon 1,70 Euro für die Verkäuferin/ den Verkäufer

Am 14. März ist es endlich so weit. An diesem Tag erscheint das erste marie Liederbuch. Unter dem Motto „Straßenfeger & Gassenhauer“ hat Evelyn Fink-Mennel 43 neue Dialektsongs und gängige Volkslieder in Vorarlberger Mundarten zum Mitsingen und Anhören zusammengestellt. Erhältlich ist das 92 Seiten starke Buch um 8 Euro bei den marie-Verkäufer:innen Ihres Vertrauens.

Für alle Kleinen von 3 bis 7 Jahren!

4-6

Mutmachfrau

Porträt der lettischen Musikerin Baiba, die am 8. März in der Kammgarn Hard gastiert

7-8 Termine rund um den Weltfrauentag

9 Sudoku

10-12

Weder Adam noch Eva Menschen mit uneindeutiger Geschlechtszugehörigkeit stehen beim Human Vision Festival im Fokus

12 Rätsellösungen

14-16 marie präsentiert erstes Liederbuch

Präsentation von Straßenfegern & Gassenhauern bei einem Mitsing-Nachmittag am 16. März in St.Arbogast

17 Impressum

18-21 Dankbar, am Leben zu sein

Sabine Stark über ihren Suizidversuch und ihren Weg zurück ins Leben

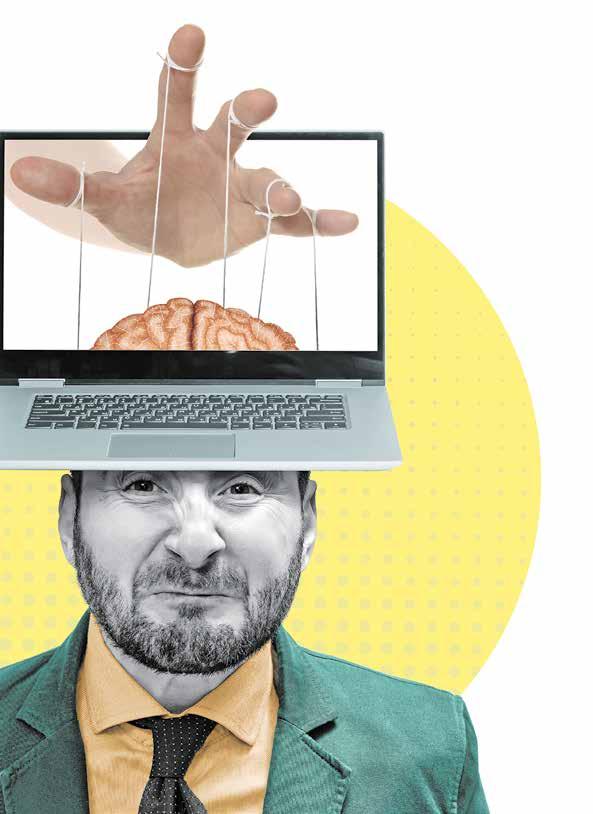

22-24 Umgang mit Verschwörungsglaube

Psychologin Ulrike Schiesser plädiert für einen Dialog mit Anhängern von Verschwörungstheorien

25 Meine Straße

Corina Albrecht, Leiterin der Kaplan Bonetti Wohnprojekte, erinnert sich an die Straße ihrer Kindheit

26-27 Nahversorgerin mit großem Herz Bäckerei Beirer schließt nach 64 Jahren ihre Türen

28-29 Hausgeschichten

Sonderausstellung im Stadtmusem Dornbirn widmet sich Häusern und ihren Bewohner:innen

30-31 Schützen, was kreucht und fleucht

Wie jeder mithelfen kann, gefährdete Amphibien in Vorarlberg vor dem Aussterben zu bewahren

32 Reparaturcafés

33 So schmeckt der Frühling

Rezept aus dem Probelokal von Daniel Mutschlechner

34-35 Unter Schneemassen begraben Wie Norbert (6) ein Lawinenunglück überlebte

36 Filmclubtipps

37 Rechenrätsel, Schachecke

38-39 Veranstaltungskalender

Kontaktieren Sie uns

Sie haben Anregungen, Wünsche oder Beschwerden? Dann schreiben Sie uns doch einfach. marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-MaximilianStraße 18, 6845 Hohenems. E-Mail: redaktion@marie-strassenzeitung.at oder Sie rufen uns an unter 0677 615 386 40. Internet: www.marie-strassenzeitung.at. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

marie ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen. www.insp.ngo

Liebe Leserin, lieber Leser! Anfang des Jahres durfte ich im prunkvollen Volkstheater in Wien das Schmusechor-Neujahrskonzert miterleben. Vielleicht erinnern Sie sich, die Chorgründerin Verena Giesinger ist Vorarlbergerin, wir hatten im September vergangenen Jahres ein Porträt über sie in der marie. Ein Schmusechor-Konzert ist ein mächtiges, ein hoch emotionales Erlebnis. So viel Passion, so viel Power. Man wird glücklich vom Zuhören, man kann gar nicht anders. Und fragt sich während des nicht enden wollenden Schlussapplauses: Was, schon fertig? Bitte, bitte weitersingen! Ein wagemutiges Experiment der vielleicht expressivsten Chorleiterin der Welt hat mich an jenem Abend in Wien besonders bewegt: Verena Giesinger funktionierte das Auditorium zum Chor um. Wild entschlossen forderte sie alle auf zu singen. Und zwar ohne Vorgabe von Text oder Melodie. Auch jene, die glauben, sie können es nicht. Also auch mich. Sie dirigierte, das Publikum improvisierte. Mir fehlen die Worte, zu beschreiben, was im Raum passiert, wenn 800 Menschen glücklich klingen. Wer zumindest durch ein digitales Fenster davon einen ersten Eindruck erspähen möchte, googelt* am besten Jacob Collier. Der macht das auch. Ein brillanter Künstler mit einer unglaublichen Fähigkeit, Menschen durch Musik zu verbinden. Schauen Sie es sich am besten an, wenn Sie allein zu Hause sind. Es ist zum Heulen schön.

Wieso ich das Singen zum Thema mache? Weil ich gerade auch meinen „Monday Morning“ musikalisch verbracht habe. Der finale Korrekturgang für unser marie-Liederbuch, das Mitte März erscheinen wird, stand an. Jedes Lied darin ist mit einem QR-Code versehen, der zur Tonaufnahme auf Spotify oder YouTube führt. Ich sollte also alle Codes nochmals auf ihr Funktionieren prüfen. Das reinste Vergnügen! Denn Evelyn Fink-Mennel, die Kuratorin dieses aktuellen marie-Projekts, hat einen wahren Schatz an Vorarlberger Mundartklängen zusammengetragen. In Szene gesetzt wurde dieses Sonderprojekt einmal mehr von unserer wunderbaren Grafikerin Monika Dür. Da ist Humor drin und Tiefe, Ironie und Ernst sowie ganz viel Liebe zu Vorarlberg – und zum Detail. Dank der passenden und vielfach erstmals verschriftlichten Akkorde ist es außerdem ein unverzichtbares Werk für alle, die in geselligen Runden gerne ihre Gitarre auspacken.

Singen ist wie Medizin, Singen ist ein Glücks-Booster. Singen vertieft die Atmung und versorgt uns mit mehr Sauerstoff, es stärkt die Produktion von Immunglobulin A und damit die Abwehrkräfte, es bringt die Glückshormone Dopamin, Serotonin und Oxytocin zum Tanzen. Muss ich noch mehr sagen? Ich behaupte: Wir können darauf nicht verzichten, gerade jetzt nicht angesichts so vieler beängstigender Entwicklungen. Wir werden vielleicht durch die Musik nicht die Welt retten, aber es macht in uns eine Welt auf, die unseren Glauben an das Gute retten kann.

Starten Sie gut in den Frühling – und singen Sie, als würde Sie niemand hören,

Ihre Simone Fürnschuß-Hofer, Redakteurin *Einfach ins Suchfenster eingeben: „Jacob Collier – The Audience Choir“. Gänsehautgarantie.

Die nächste Ausgabe der marie erscheint am 28. März.

Die lettische Musikerin Baiba hat seit 2014 ihren Lebensmittelpunkt in Innsbruck. In der dortigen „Bäckerei Kulturbackstube“ kuratiert sie Konzerte und Events und unterstützt insbesondere Frauen dabei, musikalisch Fuß zu fassen. Daneben arbeitet sie beständig an ihrer eigenen Musikkarriere. Ihre Songs –ehrlich, tanzbar, experimentell – haben’s in sich. Am 7. März kommt ihre aktuelle Single „Darkest Hour“ heraus, am 8. März gastiert Baiba in der Kammgarn in Hard und teilt ihre Mutmachgeschichte.

Text: Simone Fürnschuß-Hofer Foto: Michael Schmücking

Ich kann meinen Schmerz nun anders ausdrücken. Sodass bei meinen Songs inzwischen nicht mehr jeder in der Ecke steht und weint.“

Ich spüre hier, wie ich zwar an Jahren älter werde, aber vom Gefühl her immer freier und fast ein bisschen kindischer. Ich gebe meiner Neugier nach, wage, zu experimentieren und Fehler zu machen. Ich habe gelernt, nicht alles zu ernst zu nehmen.“

Baiba Dēķena ist auf einem Bauernhof in Lettland aufgewachsen, zwischen Schafen, Schweinen und Kühen: „Eigentlich war es nicht einmal ein Dorf. Im Grunde bin ich inmitten von Wald und Wiese groß geworden, 80 Kilometer von Riga entfernt. Ich habe noch zwei Brüder, einen leiblichen und einen adoptierten und meine Freunde sagen immer, wie kann das sein, dass du so anders bist. Alle in meiner Familie waren oder sind Landwirte oder haben zumindest mit Landwirtschaft zu tun.“ Baibas Liebe zur Kunst hat sich schon früh ihren Weg gebahnt. Es gibt an ihrem Wohnort kaum Nachbarskinder, sie ist viel allein. So schafft sie sich Phantasiefreunde, mit denen sie umherstreunt und gemeinsam im Wald singt. Sie liest viel, beginnt mit sieben Jahren, Klavier und Akkordeon zu spielen, besucht die Musikschule. Später, im Zuge ihres Studiums der Literaturwissenschaft, fasst sie den Plan, Schriftstellerin zu werden. Die Musik bleibt zwar ein selbstverständlicher Teil von ihr, verharrt aber zu dieser Zeit mehr im Hobby-Modus. Dann und wann tritt sie in Clubs und auf Folk-Festivals auf, einfach nur mit Gitarre und Stimme – „als SingerSongwriterin, die der traurigen lettischen Seele Ausdruck verleiht“. Doch dann führt sie ein Erasmus-Projekt 2014 in die Innsbrucker „Bäckerei Kulturbackstube“. Ein offenes Kulturzentrum, eine pulsierende Ideenschmiede und Spielwiese für junge Künstler:innen. Es geht – grob umrissen – um Partizipation, Ko-Kreation und die Kraft von Netzwerkarbeit.

Baiba bleibt

Baiba bleibt über das geplante Jahr hinaus und managt inzwischen sämtliche Projekte der Kulturbackstube, ist Haupt-Bookerin für Konzerte und Events, bringt Formate wie „Open Mic“ und „Comedy Nights“ auf die Bühne. Zusammen mit der Musikerin und Produzentin Little Element entwickelt sie eigene Workshops wie das „FLINTA* Music Producing Weekend“, das Frauen befähigen möchte, eigene Musik zu produzieren. Und sie widmet sich intensiver denn je auch wieder dem eigenen musikalischen Schaffen. Hinterfragt, probiert aus, häutet sich. Dabei entfernt sich Baiba immer mehr von der schüchtern-melancholischen Singer-Songwriterin, als die sie angefangen hat. Ihre persönliche Veränderung lässt sich an ihrer Diskografie ablesen. „Ich kann meinen Schmerz nun anders ausdrücken. Sodass bei meinen Songs inzwischen nicht mehr jeder in der Ecke steht und weint“, sagt Baiba selbstironisch. Ihr Umzug nach Österreich bringt eine neue Seite von ihr zutage. Sie holt aus: „In Lettland ist das Leben ziemlich

anders. Dort musst du sehr schnell erwachsen werden, mit 18, 19 Jahren musst du dein Leben selbst stemmen und dann kann es rasch ernst und schwer werden. Es gibt kaum mehr Freiraum.“ Umso spannender die Veränderung, die sich nach und nach in ihr vollzieht: „Ich spüre hier, wie ich zwar an Jahren älter werde, aber vom Gefühl her immer freier und fast ein bisschen kindischer. Ich gebe meiner Neugier nach, wage, zu experimentieren und Fehler zu machen. Ich habe gelernt, nicht alles zu ernst zu nehmen.“

Leichter, lichtvoller

„In Innsbruck scheint gefühlt immer die Sonne, während es in Lettland von Anfang Oktober bis Ende März dunkel ist“, erzählt Baiba. Die nordische Kälte und intensiven Naturerfahrungen trage sie bis heute dankbar in sich, doch klimatisch fühle sie sich angesichts der aus ihrer Perspektive südlichen Wetterverhältnisse hier in ihrem Element. Sie sei nach wie vor ein riesiger Fan der lettischen Kultur, betont sie, aber ihren inneren Prozess in Richtung mehr Leichtigkeit und Selbstbewusstsein habe sie „gefeiert“. Davon erzählt ihr zweites Album „Lighter“, das vor allem experimentell angelegt ist, und ganz besonders ihre darauffolgende EP (Mini-Album) „Compulsive“ (dt. „zwanghaft“), die sie als „witzig, ja fast schon satirisch“ beschreibt. Ein fetter, tanzbarer Pop-Sound, der aufregend, cool und fröhlich daherkommt. Dennoch nie seicht und beliebig, dafür sind die Texte zu geheimnisvoll und die Bässe zu satt. Ein Plädoyer „zu leben, zu lieben, sich zu sorgen, zu kämpfen und wieder aufzustehen, zu tanzen und zu singen und sich dabei etwas besser zu fühlen“. Das Dunkle will Baiba nicht ganz loslassen, kennt sie doch die Abgründe von drohenden Burnouts, Neurosen und Ängsten nur zu gut. „Aber ich habe gemerkt, dass es mir einfach besser geht, wenn ich positive Lieder schreibe, auch wenn diese schwere Themen behandeln“, so die Künstlerin. Generell mag Baiba das Spiel mit den Gegenpolen. Da poppiger Klang, dort literarische Songtexte. Da die Tiefe und Ernsthaftigkeit, die in jedem von uns stecken, dort die Lockerheit, über sich selbst lachen zu können. Da das Streben nach Perfektion, dort das Zugeständnis, es gut sein zu lassen. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, anders sein zu dürfen und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit. „Um dann irgendwann zu erkennen, es ist auch in Ordnung, nirgends dazuzugehören“, sagt sie. „Das gibt mir auch Freiheit. Hier kann ich anziehen, was ich will. Die Leute sagen, sie ist halt Künstlerin oder sie ist nicht von da, deswegen schaut sie ein bisschen anders aus.“ >>

In unseren Workshops lernen Frauen, wie man gute Musik produziert. Sie müssen sich nicht mehr von Managern und Produzenten sagen lassen, was zu tun ist.“

EP (Mini-Album)

„Compulsive“ von Baiba

Laut und rau

Baiba hat längst im Elektro-Pop Fuß gefasst und arbeitet bereits an ihrem dritten Album: „Delusional“ (dt: „wahnhaft“) soll nächstes Jahr erscheinen – der Sound diesmal „unpolierter, roher, dreckiger“. Als Vorgeschmack gibt’s dieser Tage – konkret ab 7.3. – mit „Darkest Hour“ eine Single-Auskoppelung. Baiba: „Da geht es um Fragen wie: Wie viel von meiner Realität ist von draußen beeinflusst? Wie viel Power habe ich über meine eigene Realität und was bedeutet es, gut oder schlecht zu sein? Was ist ethisch, was unethisch?“ Und hinter all diesen Fragen der Wunsch, sich immer wieder ein Okay geben zu können – sich selbst und der eigenen Art, das Leben zu leben. „Es ist Ausdruck meines Gefühls, jetzt laut sein und sagen zu dürfen, wer ich bin. Ich muss nicht mehr kämpfen. Ich habe irgendwie mit mir selbst Frieden gemacht.“

Ja welche Baiba?

Baiba ist mittlerweile auf vielen Bühnen Österreichs unterwegs. Im Sommer verbringt sie oft mehrere Wochen in Lettland, spielt auch dort auf Festivals, knüpft Netzwerke und genießt es, mit ihrer Familie beisammen zu sein. Sie erzählt: „Früher war es so, dass meine Lieder auf lettischen Radiosendern gespielt wurden, aber niemand gewusst hat, dass sie von einer lettischen Sängerin kommen. Und wenn wiederum auf einem Plakat „Baiba“ als Künstlername stand, dann fragten sich alle, ja welche Baiba? Denn Baibas gab es in mei-

music austria Servicestelle Tirol

Ferdinand-Weyrer-Str. 13, 6020 Innsbruck Tel.: +43 512 209 146 Öffnungszeiten Mo bis Do 10 bis 15 Uhr tirol@musicaustria.at

Website Baiba: baiba.live

ner Generation immer gleich zwei bis drei in einer Klasse!“

Jedenfalls sei es für sie die schönste Resonanz, wenn da wie dort bei ihren Konzerten „kleine Mädels und junge Frauen in der ersten Reihe stehen“. Hier schließt sich der Kreis zu ihren Aufgaben als Kuratorin und Formatentwicklerin in der „Bäckerei“. Dass sie es geschafft hat, ihre eigene Musik zu produzieren und regelmäßig auf Bühnen zu stehen, das sei alles andere als selbstverständlich. Um den ganzen Produktionsbereich nicht weiterhin Männern, Glück und Zufall zu überlassen, möchte sie insbesondere Frauen befähigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das gelänge einerseits mit den bereits erwähnten FLINTA*-Workshops, natürlich auch durch eine konsequente Frauenquote in der Programmgestaltung und durch intensive Netzwerkarbeit: „In unseren Workshops lernen Frauen, wie man gute Musik produziert. Sie müssen sich nicht mehr von Managern und Produzenten sagen lassen, was zu tun ist. Also diese Energie, dieser Austausch und diese Neugier bei unseren Workshops ist unglaublich. Wir haben so viele talentierte Frauen und Flinta*-Personen in der Stadt, das ist wirklich crazy. Wir wollen ihnen helfen, ihre Schüchternheit zu überwinden und einfach auf die Bühne zu gehen.“

Gerne berät Baiba externe Festivals und Programme und setzt sich auch dort für ein ausgewogenes Line-Up ein: „Diese Aussage, wir haben zu wenig gute Frauen in der Stadt, das ist Blödsinn. Man muss sie einfach aktiver suchen und als Vorbild auf die Bühne bringen. Wer das nicht sehen will, ist ignorant. Und ja, das mag vielleicht mehr Arbeit sein.“ Für alle hiesigen Künstlerinnen hat sie noch einen Tipp: Als externe Beraterin im Team der Servicestelle Tirol von „music austria“ heißt sie auch Vorarlbergerinnen willkommen. Ihr Fokus liegt auf Popmusik und Flinta*-Netzwerken. Die Anlaufstelle dafür ist in Innsbruck angesiedelt, musikalisch gibt es Baiba demnächst aber hautnah zu erleben: am 8. März in der Kammgarn!

*Das Akronym FLINTA* steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen.

Die Kulturwerkstatt Kammgarn Hard macht aus dem Weltfrauentag einen Weltfrauenmonat und übergibt die Bühne den gesamten März in weibliche Hände!

Der Weltfrauentag am 8. März steht in der Kulturwerkstatt Kammgarn im Zeichen von weiblichen Mutmachgeschichten. Unter dem Motto „Wir frauen uns“ nehmen Frauen mit unterschiedlichsten Biografien das Publikum mit auf eine Reise voller Stärke, Kreativität und Mut. Dabei wird auch die lettische Musikerin Baiba Dēķena aus ihrem Leben erzählen und im Anschluss ihre einzigartige Mischung aus kraftvoller Stimme, tiefen Beats und Synth-Klängen auf die Bühne bringen. Auch über den Weltfrauentag hinaus wird die Kammgarn-Kulturwerkstatt den Frauen überlassen – und zwar den gesamten März lang! Kammgarn Geschäftsführerin Lisa Weiß: „Um das Ungleichgewicht auf unseren Bühnen auszugleichen, rücken wir einen Monat lang weibliche Kreativität und Vielfalt in den Fokus. Es wird ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Kabarett, Film, Kinderprogrammen und Poetry Slam geben – eine bunte Mischung, die zeigt, wie facettenreich und kraftvoll Frauen die Kulturszene bereichern.“

Alle Programmpunkte haben wir hier für Sie zusammengefasst: frau.macht.märz in der Kammgarn Kulturwerkstatt Hard, Spinnereistraße 10: Suli Puschban – Familienkonzert ab 5 Jahren, So, 02.03., 15 Uhr Poetry Slam hosted by Mieze Medusa & Yasmo, Do, 06.03, 20 Uhr Wir frauen uns! Geteilte Mutmachgeschichten, moderiert von Mirjam Steinbock, anschließend Konzert mit Baiba, Vernissage*, Sa, 08.03., 19 Uhr

Eva Karl Faltermeier – TAXI. Uhr läuft. | Kabarett, Do, 13.03, 20 Uhr

Edna Million + DuoLia | Musik, Fr, 14.03, 20:30 Uhr

Schnrps Knrps Drps _ Il Segreto di Pulcinella | für Kinder, So, 16.03, 15 Uhr

Helene Bockhorst – NIMM MICH ernst | Kabarett, Do, 20.03., 20 Uhr frau.macht.film – Filmtage | Kino, 21.03.–23.03.

Die Dohnal – Frauenministerin, Feministin, Visionärin, 21.03., 20 Uhr

Disco Fox – 22.03., 18 Uhr

Joy – 22.03., 20:15 Uhr

Die göttliche Ordnung – 23.03., 10Uhr

kamm.and.dance – DJane Pierre Ciseaux, So, 23.03., 17 – 20 Uhr

Franziska Schutzbach – Revolution der Verbundenheit | Lesung, Fr, 28.03., 19.30 Uhr

Franzi auf der Leiter – Puppentheater Hard | für Kinder, So, 30.03., 15 Uhr

*Ausstellung Grid Marrisonie „Spulen, Stoff und Fäden – Versponnen“: 08.03. - 31.05., Mo - Fr von 9 bis 12 Uhr und bei Veranstaltungen der Kammgarn Hard

Weitere Infos: kammgarn.at; Kulturpass gilt für alle Veranstaltungen!

Behind the scenes & Bonusmaterial, Einblicke & Ausblicke, Stimmen & Stimmungen: @marie.strassenzeitung

Frauenmuseum Hittisau

„Murgang – eine szenische Installation.“

Theaterstück über die namenlose Tochter eines Mörders von Brigitte Schmid-Gugler. Performance: Nelly Bütikhofer

→ Sa, 8. März, 17 Uhr Tagsüber freier Eintritt für alle Frauen* in die aktuelle

Ausstellung „Stoff/Wechsel“ www.frauenmuseum.at

Verein Amazone, Bregenz

Eine Woche lang Weltfrauentag im amazoneZENTRUM: reichhaltiges Programm mit Party, Klipp & Klar TALK zum Thema Verhütung, feminist streetART, amazoneWERKSTATT.

→ Sa, 8. März - Sa, 15. März www.amazone.or.at

Vorarlberger Landestheater

„Die Damen warten“ – Lesung zum Weltfrauentag mit dem Bürger:innenchor und Josepha Yen

→ Sa, 8. März, 18 Uhr www.landestheater.org

WirkRaum Dornbirn

Pub Quiz: Mädchen/Frauen und Bildung

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März: Teste dein Wissen zu Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.

→ Do 6. März, 18.30 Uhr, Bahnhofstrasse 9, Dornbirn

Wir bitten um Anmeldung (einzeln oder als Team) per Mail an: wirkraum@caritas.at

Stadt Bregenz

Verleihung Agathe-Fessler-Frauen-Preis

Ort: VLV Bregenz, Bahnhofstraße 35

→ Fr, 7. März, 18.30 Uhr www.bregenz.gv.at

Dornbirn, Spielboden

Abschlussabend des 9. HUMAN VISION Filmfestivals am Weltfrauentag mit dem Film „Inshallah A Boy“

2025 fällt der Weltfrauentag am 8. März auf den Funkensamstag. Dass der internationale Frauenkampftag auf eine seit Jahrzehnten in der Kritik stehende frauenfeindliche Kulturpraxis trifft, wirft verschärft die Frage nach deren Weiterentwicklung auf. Das Frauenmuseum Hittisau und weitere Kulturinitiativen stellen den Funken an sich nicht in Frage, fordern aber eine Transformation des Brauchtums, bei der auf das Verbrennen einer Frauenfigur verzichtet wird.

(Jordanien, 2023) um 19.30 Uhr im Saal und DJane Duo CARMA ab 21 Uhr in der Kantine.

→ Sa, 8. März, 19.30 Uhr www.spielboden.at

Theater am Saumarkt, Feldkirch undnadineso: Unlustig – Stand Up Comedy/Dramedy von und mit Nadine Dunst-Ender → Sa, 8. März 2025, 19.30 Uhr www.saumarkt.at

TaSKino im Kino GUK, Feldkirch

„The Day Iceland Stood Still – Ein Tag ohne Frauen“ (Island 2024, 71 Min) Am 24. Oktober 1975 steht in Island alles still. An diesem Tag treten die isländischen Frauen in den Streik.

→ Fr, 7./Sa 8/So 9. März Beginnzeiten unter www.guk-feldkirch.at

Hohenems, Salomon-Sulzer-Saal Stadt Hohenems und Literaturhaus Vorarlberg präsentieren Frauengeschichten aus dem Projekt „Stadtflüstern“. Von und mit: Hannelore König, Erika Bekéné Galamb, Amelie Ploner und Erika Kronabitter (Autorin). Moderation Birgt Häusle, musikalische Umrahmung: Isabella Pincsek

→ Sa, 8. März, ab 17.30 Uhr www.hohenems.at

So geht‘s: Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem Block (= 3×3-Unterquadrate) die Ziffern 1 bis 9 genau einmal vorkommen. Viel Spaß!

aktuelle Infos unter

Staudengärtnerei Elke und Thomas Kopf Kontrolliert biologischer Anbau

Haltestelleweg 2 6 832 Sul z- Röthis

Aus Anlass des internationalen Tags gegen Rassismus am 21. März kommt Kulturwissenschaftlerin Dr. Judith Kohlenberger zu mehreren Vorträgen bzw. Veranstaltungen nach Vorarlberg. Dabei spricht sie über ihre Forschungen zu den Themen Flucht, Vertreibung und Integration.

Donnerstag, 20. März, 19 Uhr

Stadtbibliothek Dornbirn

Buchvorstellung „Das Fluchtparadox“ mit anschließender Diskussion und Büchersignierung

Eintritt: 5 Euro

Bitte um Anmeldung: www.stadtbibliothek.dornbirn.at

Freitag, 21. März, 17 bis 18.30 Uhr

Caritas Wirkraum, Bahnhofstraße 9, Dornbirn

Dialogveranstaltung zum Thema „Ertrunken und Vergessen“

Die Jugendbotschafter:innen laden zu einem Gespräch mit Expert:innen und Aktivist:innen. Mit dabei sind unter anderen Eva Fahlbusch (Vindex) und Katharina Lins (Amnesty Vorarlberg

Bitte um Anmeldung:

Freitag, 21. März, 19 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast, Götzis

Vortrag und Diskussion zum Thema „Die Macht der Zivilgesellschaft in der Zeitenwende“

Solidarbeitrag: 20 Euro

Bitte um Anmeldung: www.arbogast.at

Samstag, 22.März, 10 Uhr

Bregenz, Platz der Menschenrechte „Ertrunken und Vergessen“

Gedenken am See, gemeinsam mit Jubos und Humanity Memorial Group

Samstag, 22.März, 11 Uhr

Bregenz, Landestheater, Matinee „Neue Härte: Wohin steuert die Migrationspolitik“

Solidarbeitrag: 20 Euro

Eingeladene Gäste: Vertreter:innen der Landesregierung, Bernd Klisch (Caritaskoordinator)

Bitte um Anmeldung: mail@humanity-memorial-vorarlberg.at

Beim diesjährigen HUMAN VISION Filmfestival für Menschrechte und Zukunftsperspektiven am Dornbirner Spielboden steht am 4. März auch eine Personengruppe im Fokus, die durch aktuelle politische Vorgänge Gefahr läuft, erneut diskreditiert und verleugnet zu werden: Menschen mit uneindeutiger Geschlechtszugehörigkeit. Die ig geburtskultur a-z greift das Thema „Intergeschlechtlichkeit“ in Kooperation mit verschiedenen Organisationen auf und veranstaltet zudem im Mai eine Podiumsveranstaltung zum verwandten Thema „Transidentität“ in der inatura Dornbirn.

Text: Brigitta Soraperra

M„Meines Erachtens geht niemand diesen Weg zum Spaß, im Gegenteil, ich höre ganz oft: Eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich normal bin, oder dass ich mich nicht damit auseinandersetzen muss.“

Michaela Mörth, eine von vier Psychotherapeutinnen in Vorarlberg, die sich auf die Begleitung von transidenten Menschen spezialisiert hat.

it einer einzigen Unterschrift spricht der neu gewählte Präsident von Amerika mehreren Millionen Menschen von heute auf morgen ihre Existenzberechtigung ab. Per Dekret hat Donald Trump „entschieden“, dass es in seinem Land hinkünftig nur mehr Männer und Frauen gibt, und dass diese beiden Geschlechter grundverschieden sind. Dies tut er entgegen aller Logik, vor allem auch entgegen aller Bio-Logik. Denn „die Natur“, wenn man sich denn darauf berufen mag, folgt nicht dem eindimensionalen bzw. hier besser gesagt zweidimensionalen (binären) Denken eines in die Jahre gekommenen Politikers, selbst wenn dieser milliardenschwer und Präsident des mächtigsten Staates der Welt ist. Die Natur – Trump würde wahrscheinlich eher von Gott sprechen – hat es nämlich so eingerichtet, dass jährlich weltweit zig tausende Babys geboren werden, die eben nicht eindeutig als Junge oder Mädchen zuzuordnen sind, weil sie Geschlechtsmerkmale aufweisen, die mehr und weniger eindeutig uneindeutig sind. Im Fachjargon spricht man in diesem Fall von „Intergeschlechtlichkeit“ oder „Intersexualität“. Die Statistik beziffert die Zahl von Personen mit „Variationen der Geschlechtsmerkmale“, wie sich Betroffene selber bezeichnen, je nach Studie und Herangehensweise mit 0,6-1,7 Prozent. Das bedeutet, dass allein in Amerika mit einer Bevölkerungszahl von 335 Millionen zwischen 2 bis 5 Millionen Menschen leben, die laut Trumps Dekret nicht (mehr) existieren.

Auch in Österreich gibt es Tendenzen, marginalisierte Gruppen unsichtbar zu machen und von ihnen hart erkämpfte Rechte in Frage zu stellen. Dabei ist gerade in Bezug auf die geschlechtliche Vielfalt in den letzten Jahren eine zaghafte Enttabuisierung vonstatten gegangen, die das Leben von tausenden Betroffenen immens verbessert hat. Vor nicht allzu langer Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass sich eine ORF Dokumentation aus Vorarlberg mit dem Thema „Transidentität“ beschäftigt („Trans* am Land“, Österreich Bild vom 3.11.24). Hier erzählen Menschen öffentlich, welche inneren Kämpfe sie durchzustehen hatten und haben und wie sie tagtäglich um Respekt und gesellschaftliche Akzeptanz ringen. Auch dass es Personen gibt, deren Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig sind, wird nach wie vor gerne verschwiegen. Dabei müssten laut Statistik auch in Vorarlberg mindestens 400 bis 600 Personen leben, die intergeschlechtlich sind. Das Schweigen hat wohl auch mit Scham zu tun. Und möglicherweise mit der jahrzehntelangen medizinischen Praxis, so früh wie möglich, am besten noch im Babyalter, geschlechtsangleichende Operationen durchzuführen, um Eindeutigkeit herzustellen. Man meinte, dies sei das Beste für alle Beteiligten, inklusive der mit der Situation oft überforderten Eltern. Dabei war man sich nicht bewusst, wieviel Leid man den Betroffenen zufügte, auch weil ihnen die frühen Eingriffe zum Teil sogar verschwiegen wurden. Mittlerweile hat sich jedoch weltweit eine starke aktivistische Bewegung herausgebildet, die sich gegen die medizinische Pathologisierung und körperliche Verstümmelung wendet, und das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung einfordert. In Österreich ist der Verein VIMÖ (Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich) mit Sitz in Linz und Wien an diese globale Bewegung angeschlossen.

Szene aus „No Box For Me. An Intersex Story“ („Ni d’Eve, ni d’Adam.”) von Floriane Devigniy: Als die 27-jährige M. der gleichaltrigen Deborah begegnet, die wie sie mit einer biologischen Variation ihrer sexuellen Merkmale geboren ist, beginnt sie, sich selbst und ihren Körper neu zu entdecken. Auf ihrem Weg zur Akzeptanz findet sie Unterstützung bei intergeschlechtlichen Aktivist:innen, die ihr helfen, die pathologisierenden medizinischen Definitionen zu überwinden.

„Fakt ist, dass einer Transition, also einer äußerlichen Angleichung zum inneren Empfinden, oft ein langjähriger Leidensweg vorausgeht.“

„Nur weil es wenige betroffene Menschen gibt, heißt es nicht, dass das Thema ignoriert und auf die Seite geschoben werden darf“, sagt Michaela Mörth, eine von vier Psychotherapeutinnen in Vorarlberg, die sich auf die Begleitung von transidenten Menschen spezialisiert hat. Ihr Fachgebiet heißt „Geschlechtsinkongruenz“. Auch sie hatte in ihrer Praxis schon mit intergeschlechtlichen Menschen zu tun, wenn auch nur mit wenigen. Eine wichtige Unterscheidung: Transidente Menschen sind nicht mit intergeschlechtlichen oder intersexuellen Menschen gleichzusetzen. Wo die einen auf der biologischen Ebene tatsächlich weder männlich noch weiblich sind, können sich transidente Menschen nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Sie sind „transgender“, was bedeutet: „jenseits von ihrem biologischen Geschlecht“. Denn die Kategorie „Geschlecht“ („Gender“) besteht nicht nur physisch aus den körperlichen Merkmalen, sondern hat auch psychische Komponenten, die sich in der eigenen Identität begründen und in der Identifizierung zeigen. Deshalb ist auch ein mehrstufiges psycho-diagnostisches Verfahren vorgeschrieben, bevor transidente Personen die körperlichen Angleichungen an ihr identifiziertes Geschlecht durchführen können. Ganz besonders sorgfältig ist dieses Verfahren im Fall von Jugendlichen, denn es gilt abzuklären, ob tatsächliche Transidentität vorliegt und nicht andere Beweggründe wie etwa Missbrauchserfahrungen oder eine Borderline-Störung dazu führen, das eigene Geschlecht abzuwehren.

„Meines Erachtens geht niemand diesen Weg zum Spaß“, sagt Michaela Mörth, „im Gegenteil, ich höre ganz oft: Eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich normal bin, oder dass ich mich nicht

aus „Inter*Story – ein Stück Aktivismus.“ Der Film von VIMÖ Wien: Im Setting einer TV-Talkshow teilen die intergeschlechtlichen Darsteller:innen ihre eigenen Geschichten und Erlebnisse und setzen den meist verzerrten und voyeuristischen Darstellungen im Mainstream ihre eigene Realität entgegen.

damit auseinandersetzen muss.“ Es sei wichtig zu verstehen, dass es sich bei Geschlechtsinkongruenz nicht um eine Krankheit handelt, sondern um ein hochkomplexes Gefühl, das sich Betroffene zum Teil selber nicht erklären können, sagt die Expertin. „Fakt ist, dass einer Transition, also einer äußerlichen Angleichung zum inneren Empfinden, oft ein langjähriger Leidensweg vorausgeht.“ Viele ihrer Klient:innen haben jahrelang mit Depressionen, Ängsten und Suizidgedanken gekämpft, bevor sie den Weg in ihre Praxis fanden. Und wenn sie sich dann endlich in den Prozess begaben, dann gehörten gesellschaftliche Ächtung, Mobbing, verbale und zum Teil auch körperliche Gewalt zum Alltag einer Transfrau oder eines Transmannes in einer traditionell konservativen, ländlichen Umgebung. „Das höre ich täglich, wie das da so läuft, wie das in der Schule läuft, wie es beim Busfahren läuft, oder einfach so, irgendwelche blöden Kommentare, wenn man irgendwo vorbeiläuft, von Leuten, die man gar nicht kennt.“ >>

Aus diesem Grund ist Michaela Mörth auch dankbar, dass dem Thema nun im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen Raum gegeben wird. „Es ist einfach wichtig, dass man informiert, dass man Vorurteile aus dem Weg räumt, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, welchen Prozess die Leute durchgehen. Und letztlich kann man sich auch als cis-geschlechtliche1 Person einmal fragen, aus welchem Grund weiß ich denn, dass ich cisgeschlechtlich bin? Was macht mich so sicher, dass ich ein Mann oder eine Frau bin, an was spüre ich das? Wie spüre ich das? Solchen Fragen müssen sich transidente Menschen nämlich im Prozess immer wieder stellen. Und eine Antwort zu finden ist wohl für alle, welche sich diesen Fragen stellen, eine Herausforderung.“

Auch für Michaela Mörth, die aktuell über 40 Personen zwischen 13 und 47 Jahren bei ihrer Transition begleitet, ist es ein Schreckensszenario, was sich gerade in den USA zuträgt. Dort sind auf Weisung Trumps die Behörden seit kurzem verpflichtet, transidente und nicht binäre Personen auszuklammern und sie auch aus den Geschichtsbüchern zu streichen. Zudem wurden Diversitätsprogramme an Universitäten, in Forschungseinrichtungen und in Wirtschaftsunternehmen gestrichen, was sich gravierend auf die internationale Forschung und den weltweiten Arbeitsmarkt auswirkt. Im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ wird es eng und enger.

1cis-geschlechtlich bedeutet, dass das gefühlte und das biologische Geschlecht übereinstimmen. Man spricht auch von Cis-Mann, Cis-Frau im Unterschied zu Trans-Mann und Trans-Frau.

Bei all dem ist das „soziale Geschlecht“, also die gesellschaftlichen Vorstellungen von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ und die damit verbundenen Rollenbilder von Mann und Frau noch nicht thematisiert.

!TIPP!

Das 9. HUMAN VISION Filmfestival läuft noch bis inkl. 8. März mit einem vielfältigen Programm. www.spielboden.at

Veranstaltungen zum Thema „Geschlechtliche Vielfalt“: Di., 4. März: „Fokus Intergeschlechtlichkeit“ im Rahmen des HUMAN VISION Filmfestivals:

19.30 Uhr: „No Box For Me. An Intersex Story“, (CH/F, 2018)

20.30 Uhr: „Inter*Story – ein Stück Aktivismus“ – Der Film von VIMÖ Wien“, (A 2022)

Im Anschluss Gespräch mit Hebamme Mag.a Martha Kuderer, B.Sc., Luan Pertl (VIMÖ) und Fynn Kirchner (Verein GoWest)

Nachmittags: Workshop „Basiswissen Intergeschlechtlichkeit“ für Fachpersonen aus dem Bereich Geburtshilfe und Familienbegleitung, 15 - 18h, Spielboden, Anmeldung über info@geburtskultur.com

Do., 5. Mai: „Fokus Trans/Identität“ in der inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn

19 Uhr: Vortrag von Dagmar Pauli (medizinische Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik Zürich und Autorin von „Die anderen Geschlechter“).

Im Anschluss moderiertes Gespräch mit Dr.in Dagmar Pauli, Michaela Mörth, DSAin, B.Sc, und Betroffenen aus Vorarlberg. Weitere Informationen unter www.geburtskultur.com

Was sind Variationen der Geschlechtsmerkmale (VdG)?

Bis zu 1,7% der Bevölkerung werden mit Geschlechtsmerkmalen geboren, die nicht den medizinischen oder sozialen Normen von weiblichen oder männlichen Körpern entsprechen. Eine VdG kann sowohl primäre Geschlechtsmerkmale (innere und äußere Genitalien, Keimdrüsen und deren Funktionen wie z.B. Menstruation oder Samenproduktion) betreffen als auch sekundäre Geschlechtsmerkmale (Behaarung, Muskeln, Körpermasse, Brustentwicklung, Stimme und Statur) und/oder chromosomale Strukturen und/oder Hormonsysteme. Eine VdG kann in der Schwangerschaft, unmittelbar nach der Geburt, in der Pubertät oder auch erst viel später erkannt werden. Viele Menschen mit VdG werden sich auch gar nicht bewusst darüber, dass eine VdG vorliegt.

(Quelle: www.varges.at – Beratungsstelle für Variationen der Geschlechtsmerkmale)

LÖSUNGEN

Schachecke

1.De3 [Offensichtlich entsteht nach 1.Df2 Sg5 2.Db6! die gleiche Stellung.] 1...Sg5 Der Springer hat nur dieses eine Feld zur Verfügung. 2.Db6! Mit diesem Zug gewinnt Weiß einen Bauern. 2...Tad8! [Der einzige Zug, bei dem Schwarz noch Widerstand leisten kann. In der Partie wurde Schwarz nach 2...Tab8? 3.Dc7+ Kf8 4.Dxd6# matt gesetzt.] 3.Dxb7+ Td7 [Nach 3...Kf8? 4.Dc7! steht Weiß klar auf Gewinn.] 4.Db3 Weiß hat einen gesunden Mehrbauer und steht deutlich besser.

1.Se4! [Weiß überführt den Springer zum Königsflügel und droht nun 2.Sg5+ nebst 3.Lxf7+. Weniger überzeugend ist 1.Sd5? und Schwarz hat nach 1...Te6! 2.Sxf6+ exf6 in einer sehr komplizierten Stellung die besseren Aussichten.] 1...Dd8 [Nach 1...Tc4 2.Sg5+ (auch der spektakuläre Computerzug 2.Dxf6! führt zum Sieg) 2...Kg8 3.Lxc4 bxc4 4.h7+ gewinnt Weiß ebenso wie nach 1...Sxe4?! 2.Txf7+.] 2.Sg5+ Kg8 3.Sxf7 Danach bricht die schwarze Stellung zusammen und der Nachziehende gibt sich geschlagen. 1.Sd5! Dieser Zug führt zum Figurengewinn. 1...Dd8 [Nach 1...Dc5? gewinnt Weiß mit 2.Sxe7+ Kg7 3.Txc5 die Dame.] 2.b3! Nun ist es um den schwarzen Läufer auf d4 geschehen. 2...Tc6 3.Dxd4 e5 Schwarz versucht mit dieser Bauerngabel die Figur zurückzugewinnen, allerdings vergeblich. 4.Db2 [Natürlich gewinnen auch andere Damenzüge. Am stärksten ist 4.Dg1!, um nach 4...exf4 (auf 4...Kg7 folgt

5.h5! mit der Idee 6.Txg6+!) mit 5.Txg6+! den schwarzen König matt zu setzen.] 4...Le6 [Das Schlagen des Läufers mit 4...exf4? scheitert an 5.Sf6+!.] 5.Ld2 Weiß steht mit der Mehrfigur klar auf Gewinn.

Rechenrätsel

Für Anfänger = 39

Für Fortgeschrittene = 19 Für Genies = 48

Sudoku

Die Erde hören –Für ein planetares

Denken

Matinee am Sonntag, 6 . April 2025 , 10.30 Uhr Kulturbühne Ambach, Dialog 15 bis 18 Uhr, Arbogast. Die Philosophin Natalie Knapp über neue Lösungen für den ganzen Planeten

Dienstag, 8 . April Organisationen, die die Spielregeln der Wirtschaft verändern

Simon Berkler, »The Dive – New Work Transformation«

Medienkooperation

Mittwoch, 9 . April Besuch aus dem Jahr 2 0 4 5 –Verwandelte Dörfer und Städte Liliane Morgenthau, Zeitreisende

Donnerstag, 10 . April

Mein Garten

ernährt die Welt –miteinander forschen, anbauen, ernten

Alfred Grand, Biobauer, Forscher, Lehrer

Festival für eine gute Zukunft

Vorträge, Dialoge, Zukunftsmusik

Freitag, 11 . April

Neuropolitik – Neue Wege aus Populismus und Polarisierung Liya Yu, Politik wissenschaft und Hirnforschung

Samstag, 12 . April Acht wegweisende Visionen aus der Region Pecha-Kucha-Show für verwirklichte Utopien

Alle Vortragsabende: Kulturbühne Ambach, jeweils 1 19 Uhr mit Musik und Q+A Alle Dialoge: Arbogast, jeweils am darauffolgenden Vormittag, 9 . 15 bis 1 12 . 3 0 Uhr

Musik: David Bergmüller, Laute Morgenmeditation: Ariadne von Schirach & Robert Bernhard, Saxophon

Tickets und Programminfos: tagederutopie.org

Am 14. März ist es endlich so weit. An diesem Tag erscheint das erste marie Liederbuch. Unter dem Motto „Straßenfeger & Gassenhauer“ hat Evelyn FinkMennel 43 neue Dialektsongs und gängige Volkslieder in Vorarlberger Mundarten zum Mitsingen und Anhören zusammengestellt. Erhältlich ist das 92 Seiten starke Buch um 8 Euro bei den marie-Verkäufer:innen Ihres Vertrauens.

Text: Frank Andres

Die marie ist immer wieder auf der Suche nach neuen Projekten abseits des klassischen StraßenzeitungsVerkaufs. So entstand die buchmarie (2019) in Kooperation mit dem literatur:vorarlberg netzwerk, das Kunstkarten-Set (2022) in Zusammenarbeit mit zehn Vorarlberger Künstler:innen. Und jetzt am 14. März 2025 erscheint erstmals ein Liederbuch. Evelyn Fink-Mennel (Stella Musikhochschule), ausgewiesene Musikexpertin und selbst Musikerin, hat das Liederbuch für die marie konzipiert und inhaltlich umgesetzt. „Weil so viele der aktuell beliebten Vorarlberger Liedermacher ihre Songs für die gute Sache ,selbstverständlich‘ zur Verfügung stellen, bietet dieses Liederbuch das ideale Spielzeug, miteinander lautstark singend den 10. Geburtstag der marie (Anm. der Redaktion: am 8. Dezember!) zu feiern“, betont die Liederbuch-Macherin. Das Liederbuch sei aber nicht nur ein symbolisches Geschenk. Es soll auch Sprachrohr für Randgruppen unserer Gesellschaft sein und das Miteinander mit der Mehrheitsgesellschaft fördern. Für den Brückenschlag zu den aktuell dominierenden Herkunftsländern der „marie-Verkäufer:innen wurden deshalb auch „Gassenhauer“ aus Rumänien und Afrika aufgenommen, bei denen, spätestens in den leicht mitsingbaren Refrains, alle Sprachbarrieren überwunden sind. Neben bekannten Volksliedern finden sich im marie Liederbuch aber vor allem beliebte Dialektsongs aus der Feder von zeitgenössischen Liedermacher:innen des Vorarlberger Ober- und Unterlandes (siehe Infobox). Mit Texten von Singer-Songwriter:innen, die etwas zu sagen haben, mit lebensnahen Themen quer durch alle Gemütslagen – fröhlich-ausgelassen, kauzig-anarchisch, nachdenklich-traurig. Zu den Liedtexten bietet das Liederbuch außerdem – vielfach erstmals – die passenden Akkorde zum Mitspielen. Und bei jedem Song gibt es einen Link (QR-Code), der direkt zu einer Tonaufnahme führt.

Aber ohne Geld ka Musi. Das gilt auch und ganz besonders für das marie Liederbuch. Nur dank der vielen großzügigen Sponsoren und Unterstützer:innen (siehe Infobox) war es möglich, das Liederbuch umzusetzen und den marie-Verkäufer:innen damit ein Zusatzverdienst zu bieten.

Bitte um Voranmeldung unter willkommen@arbogast.at oder telefonisch unter 05522 36006.

Eine bequeme An- und Abreise mit den Öffis (Buslinien 431 und 441) wird empfohlen!

Das sagen die Sponsoren:

„Zum einen unterstützt die marie Menschen, denen es nicht so gut geht wie den meisten anderen und zum anderen bewahrt sie mit dem Liederbuch ein Stück Kulturgeschichte, die in der modernen Zeit verloren zu gehen droht.“

Philipp Wüstner, Vo Üs Marketing und Vertrieb

„Als regionales Unternehmen fördern wir gerne Projekte, die Menschen in schwierigen Situationen eine Perspektive bieten. Dieses Liederbuch verbindet Kultur und Gemeinschaft – Werte, die uns am Herzen liegen.“

Aurel Milz, Betriebsleiter Vorarlberger Verlagsanstalt

„Genauso wichtig wie das internationale Engagement ist uns die Verantwortung für die Region. Das Liederbuch der marie halten wir für eine tolle Initiative, um hier unterstützen zu können.“

Andrea Sutterlüty, Nachhaltigkeitsbeauftragte Haberkorn

„marie ist mehr als eine Zeitung, sie ist eine Plattform der Begegnung und des gegenseitigen Verstehens. Die marie zeigt, wie echte gesellschaftliche Teilhabe gelingt. Als unabhängiges, soziales Projekt steht sie dafür, dass niemand zurückgelassen wird und jeder Mensch die Chance bekommt, sich mit Würde selbst zu helfen.“

Bernhard Heinzle, AK-Präsident

„Dieses Liederbuch bringt Menschen zusammen. Weil sie gemeinsam singen, weil sie Kultur miteinander teilen, weil sie die Vielfalt des Wirs unserer Gesellschaft leben. Raiffeisen unterstützt das Projekt deshalb sehr gerne.“

Michael Alge, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg

„Musik und Gesang sind für Menschen mit Demenz oft eine schöne, freudvolle Verbindung mit der Welt. Musik berührt und bleibt noch lange im Gedächtnis erhalten, vor allem, wenn es altbekannte Lieder aus der Region sind.“

Daniela Egger, Aktion Demenz

„Blum liegen kulturelle und mediale Vielfalt am Herzen, deswegen unterstützen wir die ‚marie‘ und Projekte wie das Liederbuch. So werden zielgerichtet bedürftige Menschen und der gesellschaftliche Dialog gefördert.“

Samuel Dürr, Presseverantwortlicher blum

„Ich konnte persönlich schon oft erleben, wie wohltuend das gemeinsame Singen mit anderen körperlich und psychisch für mich war und welche Lebenskraft ich daraus schöpfen konnte. Dem gemeinsamen Singen wohnt die Magie inne, Menschen über Alters-, Geschlechts- und Völkergrenzen hinweg zu verbinden und Frieden zu stiften. Diese verbindende Kraft ist bitter nötig in unserer heutigen Zeit.“

Martin Pfanner, Produktmanager, OMICRON electronics

„Lieder sind ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes, weshalb Getzner Textil als Traditionsunternehmen dieses Projekt gerne unterstützt. Darüber hinaus leisten wir damit einen kleinen gesellschaftlichen Mehrwert.“

Ulrike Kraler, Bereichsleitung Marketing und Kommunikation bei Getzner Textil

„Die illwerke vkw unterstützt das Liederbuch der marie, weil es unsere Gemeinschaft stärkt und kulturelle Vielfalt fördert. Dieses Projekt bringt Menschen zusammen und unterstützt die marie-Straßenverkäufer:innen.“

Andreas Neuhauser, Leiter Kommunikation illwerke vkw

Danke an die Autor/Musiker:innen bzw. Bands für die Genehmigung der Veröffentlichung ihrer Songs:

Gerold Amann, Rolf Aberer, Walter Batruel, Reinhold Bilgeri (Duo Köhlmeier&Bilgeri), Miroslava Dimitrova (und Team der Stella Musikhochschule), Evelyn Fink-Mennel (finkslinggs, Hausmusik Fink), Reinhard Franz, Ulrich Gabriel (Gaul), Jürgen Ganahl (Krauthobel), Robin Gillard (John Gillard), Gerald Fleisch (Fleisch&Fleisch), Markus Linder, Philipp Lingg, George Nussbaumer, Philipp Orsingher (Penetrante Sorte), Günther Sohm, Ulli Troy (Stemmeisen&Zündschnur, Kleoborar Bahnteifl), Wolfgang Verocai, Bernie Weber (Schellinski).

Sponsoren und Unterstützer:

illwerke vkw omicron

Raiffeisen Landesbank

AK Vorarlberg

Aktion Demenz

Vorarlberger Verlagsanstalt Haberkorn

Blum

Getzner Textil

Vo üs Stella Musikhochschule

Impulse Privatstiftung

Bildungshaus St. Arbogast

Die marie unterstützt einerseits Menschen mit (leider geringen) Verdienstmöglichkeiten, welche am „Rande“ unserer Gesellschaft leben müssen. Andererseits veröffentlicht sie interessante Geschichten jenseits der Mainstream-Medien, die mich oft berühren und sensibel aufgemacht sind. Grund genug, die marie mit einigen meiner Lieder zu unterstützen.

Wolfgang Verocai, Musiker aus Lustenau

Gemeinsam singen verbindet. Die Möglichkeit, bei diesem wunderbaren Projekt dabei sein zu dürfen, freut mich sehr. Endlich hat die marie ein Liederbuch. Mögen viele Stunden des gemeinsamen Singens folgen.

Philipp Lingg, Musiker aus Schoppernau

Zum Buch: marie Liederbuch

Evelyn Fink-Mennel (Herausgeberin, Konzeption, Inhalt und Recherche) 92 Seiten, 43 Lieder

Auflage: 5000 Stück

Alle Texte sind mit Akkorden zum Mitspielen versehen. Zudem führen QR-Codes direkt zur Tonaufnahme der jeweiligen Songs.

Preis: 8 Euro (4 Euro davon für marie-Verkäufer:in) Erstverkaufstag: Freitag, der 14. März

Das Tanzhaus Hohenems auf dem Weg nach Portugal zur World Gym for Life Challenge 2025!

Im Tanzhaus Hohenems tanzen seit 2007 Menschen mit und ohne Behinderungen. Das Ensemble ist auf vielen Bühnen unterwegs, auch international. Abendfüllende Eigenproduktionen, Auftritte mit einem Live-Orchester sowie die Teilnahme an der Welt-Gymnaestrada sind nur einige Höhepunkte in ihrer Geschichte, die diesen Sommer um ein weiteres Kapitel ergänzt werden soll. Denn das Tanzhaus hat sich zum Ziel gesetzt, mit 20 Tänzerinnen und Tänzern zur 5. World Gym for Life Challenge (22. - 26. Juli 2025) nach Lissabon zu reisen. Um mit einer einzigartigen Bühnen-Performance das Publikum zu begeistern – dies im Übrigen als einzige inklusiv aufgestellte Gruppe aus Österreich. Da die Teilnahme an der World Gym for Life Challenge für die Tanzhaus-Mitglieder mit hohen Kosten verbunden ist, wird um Spenden gebeten. Hier kann unterstützt werden: gofundme.com, Stichwortsuche: Tanzhaus Hohenems

„Märchenhaft

Grundlegende Richtung

Die Straßenzeitung marie versteht sich als Sprachrohr für die Anliegen von Randgruppen unserer Gesellschaft. marie ist ein Angebot zur Selbsthilfe für Menschen an oder unter der Armutsgrenze, die ihren Lebensmittelpunkt in Vorarlberg haben. Ziel ist die Förderung des Miteinanders von Menschen am Rande der Gesellschaft und der Mehrheitsgesellschaft. Die Hälfte des Verkaufspreises von 3,40 Euro verbleibt den Verkäufer:innen. marie ist ein parteiunabhängiges, soziales und nicht auf Gewinn ausgerichtetes Projekt.

Redaktion

marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-Maximilian-Straße 18, 6845 Hohenems, Telefon: 0677 615 386 40, eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Internet: www.marie-strassenzeitung.at

Redaktion: Frank Andres, Simone Fürnschuß-Hofer

Mitarbeiter:innen dieser Ausgabe: Daniela Egger, Guntram Gärtner, Walter Gasperi, Christina den Hond-Vaccaro, Miriam Jaeneke, Christine Mennel, Daniel Mutschlechner, Brigitta Soraperra, Gerhard Thoma

Zeitungsausgabestellen:

Dornbirn: Kaplan Bonetti Sozialwerke, Kaplan-Bonetti-Straße 1, Montag, Mittwoch und Freitag von 7.15 bis 9 Uhr

Bregenz: dowas, Sandgrubenweg 4, Montag bis Freitag: 8.30 bis 13 Uhr

Märchen sind mehr als wahr. Nicht, weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt. Sondern weil sie uns sagen, dass Drachen besiegt werden können. Am 9. April wird es in der Stuoba richtig märchenhaft. Mona Egger-Grabher und Kurt Grabher führen durch einen Abend, der das Kind in jedem Erwachsenen kitzeln soll.

Neben wunderbaren Texten kommen auch Gäste zu Wort. Ein Schwerpunkt an diesem Abend wird dabei sicher Hans Christian Andersen ein. Er ist der bekannteste Schriftsteller Dänemarks und sein Todestag jährt sich 2025 zum 150. mal. Weltberühmt wurde er durch seine zahlreichen Märchen, unter anderen „Däumelinchen“, „Des Kaisers neue Kleider“, „Die kleine Meerjungfrau“ und „Die Schneekönigin“.

Mona Egger-Grabher und Kurt Grabher haben tiefer gegraben und Infos zum berühmten Dänen gesammelt und darüber hinaus einen feinen, amüsanten, berührenden Abend zusammengestellt.

STUOBOHOCK

„Märchenhaft lesenswert“ Literatur und Talk mit Mona & Kurt am 9. April, 19:30 Uhr Vorschau –die weiteren Leseabende 2025: 18. Juni: Schund 24. September: Demenz 3. Dezember: Advent Eintritt: Spende Reservierung unter www.tik-dornbirn.at

Feldkirch: Caritas-Café, Wohlwendstraße 1, Montag bis Freitag 8.30 bis 14 Uhr

Bludenz: do it yourself, Kasernplatz 5-7/3b, Montag und Mittwoch 14 bis 16 Uhr

Anzeigen

Kontakt: anzeigen@marie-strassenzeitung.at Medieninhaber und Herausgeber Verein zur Förderung einer Straßenzeitung in Vorarlberg, ZVR-Zahl 359044778, 6833 Klaus, eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Vorstand

Frank Andres, Obmann, Christina den Hond-Vaccaro, Obmann-Stellvertreterin, Schriftführerin, Oliver Mössinger, Kassier Gabriele Hörl-Anselmi, Daniel Mutschlechner

Druck: Russmedia Verlag GmbH, Schwarzach Auflage: 10.000 Exemplare, Erscheinungsweise monatlich Layout/DTP/Bildbearbeitung :TAGWERK Grafik|Design Monika Dür Bankverbindung & Spendenkonto Raiffeisenbank im Rheintal, IBAN: AT94 3742 0000 0648 3580, BIC: RVVGAT2B420 © 2025 marie. Alle Rechte vorbehalten.

Die Julius Blum GmbH unterstützt die Berichterstattung über privat initiierte, gemeinnützige Projekte in Vorarlberg.

Sabine Stark, 54, wollte sterben. Dass sie ihren Suizidversuch überlebt hat, konnte sie lange nicht als Glück annehmen. Inzwischen ist ihre Dankbarkeit groß, „das Licht und die Liebe sind zurückgekehrt“. Sie will mit dem Tabu brechen, öffentlich darüber zu reden. Um Menschen, die wie sie den Weg nicht mehr sehen, zu zeigen: Es gibt ihn, den Schritt zurück ins Lebens-Ja. Immer.

Text: Simone Fürnschuß-Hofer, Fotos: Carmen Graber

Sabine Stark ist eine Frau, die anpacken kann. Schöpferisch, ausdauernd, kontaktfreudig, weltoffen. Eine Frau mit Stil, die Wert auf ihr Äußeres legt. Wenn sie spricht, tut sie das leise, aber eindringlich. Mehrfach hat sie sich in ihrem bisherigen Leben beruflich neu gefunden, hat dabei Sinn und Leidenschaften nachgespürt und vieles ins Gelingen gebracht. Mit ihren beiden inzwischen erwachsenen Kindern (27 und 20 Jahre alt), die sie phasenweise allein großgezogen hat, ist sie eng verbunden. Schwierige Zeiten musste sie in ihrem Leben bereits mehrfach durchstehen, oft aufgrund von Beziehungsabbrüchen. Umso mehr achte sie darauf, Körper, Geist und Seele das zu geben, was sie gesunden lässt. Kraft hole sie sich aus der Natur, beim Meditieren und Tanzen sowie auch über eine bewusste Ernährung. Sabine liebt die Berge, den Schnee und den Winter, seine Stille und sein Licht. Mit ihrem ganzen Auftreten strahlt sie aus, eine Frau zu sein, die weiß, was sie will und ihren Weg macht. Das ist die eine Seite. Vor knapp einem Jahr kommt sie an einen Punkt, der ihr komplett die Perspektive raubt. Denn zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass sie verletzliche und verletzte Seelenanteile in sich trägt. „Von mir erwartet man eher nicht, dass ich davon erzähle, dass ich mir das Leben nehmen wollte“, sagt sie nüchtern. Nur zu gut weiß sie, dass sie wie eine wirkt, die nichts umhauen kann. Eine, die das Leben im Griff hat. Vielleicht ist es genau diese Diskrepanz, die den inneren Ruf immer lauter macht, sich auch in der Schwäche zeigen zu können. Es geht ihr um den Tabubruch und darum, der Stigmatisierung etwas entgegenzusetzen. Damit Mut wachsen kann, das Unsägliche zu benennen: darüber zu reden, dass man das Leben nicht mehr auszuhalten meint. Dass die Kraft zu schwinden droht. Es zu verbalisieren, bevor es zu spät ist.

Sabine Stark ist im Vinschgau in Südtirol geboren und aufgewachsen. Sie hat zwei erwachsene Kinder und wohnt derzeit in Höchst. Nach Vorarlberg kam sie Ende der 80er Jahre, um die „Fachschule für Damenkleidermacher“ (jetzige HTL) zu machen. Später hat sie die Ausbildung zur Diplomierten Krankenschwester in Feldkirch absolviert und blieb schließlich der Liebe wegen im Ländle. Es folgten u.a. Ausbildungen als TCM-Ernährungsberaterin, in MBSR, als Mediations-und Achtsamkeitstrainerin, Fastenleiterin. Auf der Visitenkarte ihres Lebens würde stehen: Wandlerin und Veredlerin. Und: Ambitionierte Beziehungs-Erforscherin.

„Ich war wie abgeschnitten von meinen Ressourcen, die mich sonst nähren, fühlte mich nicht mehr verbunden mit dem Leben. Ich rutschte in eine tiefe Depression, konnte keine Freude und keine Liebe mehr spüren und selbst mein Zugang zur Spiritualität war nicht mehr da.“

Zwei Erschütterungen in ihrer Kindheit fügen Sabine Stark große seelische Wunden zu: Im zarten Alter von 18 Monaten muss sie wegen einer drohenden Sepsis für mehrere Tage ins Krankenhaus – zu einer Zeit, als Eltern ihre Kinder nicht begleiten dürfen. Dann, als sie 12 ist, ein Schicksalsschlag, der die ganze Familie zutiefst erschüttert: Ihre Mama nimmt sich das Leben. Eine Zäsur. Erst viel später, mit 21, kommt hoch, was sie heute unter „erster, schwerer Krise“ subsumiert: Sie ist als Au-pair in Kalifornien und in Hawaii, raucht mit ihrem Freund ihren ersten und letzten Joint – und öffnet damit die Büchse der Pandora. Durch das Rauschmittel fällt sie in eine Depression, die mit großen Ängsten verbunden ist. Sie nimmt den nächsten Flug zurück nach Hause, kann sich dort wieder stabilisieren. In den Folgejahren, auch dieser Tage, ist es immer wieder ihre Ursprungsfamilie im Vinschgau, die ihr jenes Stück festen Boden gibt, der ihr zuvor unter den Füßen weggezogen wurde. Zudem lässt sie sich von da an regelmäßig psychotherapeutisch begleiten, sieht das „als Verantwortung, um meine Päckchen nicht ungeöffnet an meine Kinder weiterzugeben“. Aber auch wer an Krisen gewachsen ist, ist nicht davor gefeit, komplett aus der Bahn geworfen zu werden. Das muss Sabine im Frühling 2024 schmerzlich erfahren, als sie sich zum Radikalsten entscheidet, was ein Mensch tun kann: sich das Leben zu nehmen. Ihr Handlungsspielraum verengt sich dermaßen, dass sie den Weg nicht mehr sieht. Ein destruktives Muster in ihrer damaligen Beziehung habe ihr Bindungstrauma reaktiviert und sie in eine tiefe Verunsicherung gestürzt, so versteht Sabine das zuvor Undenkbare heute. „Ich habe mich irgendwann nicht mehr erfangen, war wie abgeschnitten von meinen Ressourcen, die mich sonst nähren, fühlte mich nicht mehr verbunden mit dem Leben. Ich rutschte in eine tiefe Depression, konnte keine Freude und keine Liebe mehr spüren und selbst mein Zugang zur Spiritualität war nicht mehr da. Eigentlich war ich geübt darin, Krisen zu bewältigen, wusste, wie und wo ich mir Hilfe holen kann. Doch diesmal fand ich nicht mehr zurück in die Verbin-

dung. Der Entschluss, mein Leben zu beenden, hat sich dann innerhalb von nur drei Tagen verfestigt.“ Und die Kinder? Sabine ringt mit den Tränen. „Es fand eine Verengung in meinem Denken und Fühlen statt, sodass mich auch der Gedanke an die Kinder nicht am Entschluss hindern konnte. Ich war in dieser Situation von mir selbst getrennt, hatte keine Anbindung, keine Orientierung mehr.“ Gleichzeitig war ihr ein Abschiedsbrief wichtig, damit sich ihre Kinder nicht schuldig fühlen, „denn diese Entscheidung hatte absolut nichts mit ihnen zu tun“. Heute fühlt sie den Schmerz, den sie ihnen zugefügt hat. Umso dankbarer ist sie, dass sie mit ihnen offen über das einschneidende Ereignis sprechen kann. Über Ängste, die zu ihrer Entscheidung geführt haben und über jene, die sie durch den Suizidversuch bei den Kindern ausgelöst hat.

Einer glücklichen Fügung ist es zu verdanken, dass ihr damaliger Partner früher nach Hause kam und so rechtzeitig die Rettung verständigen konnte. „Heute bin ich endlos dankbar, dass es so ausgegangen ist. Aber es war ein harter Weg.“ Nachdenklich fügt sie hinzu: „Eigentlich bin ich eine Lebenshungrige und eine Kämpferin, doch irgendwann wollte ich nicht mehr kämpfen, hab‘ mich wie aufgegeben.“

Heilung durch Nähe

Nach ihrem Suizidversuch bleibt Sabine ein halbes Jahr im Krankenhaus. Noch wochenlang schläft sie mit dem Wunsch ein, nicht mehr aufzuwachen. Unerträglich lange kommt kein Hoffnungsfunke durch, den Kontakt zum Außen scheut sie. Doch manche Menschen sind einfach da. Ob sie will oder nicht. Und genau das, so betont sie heute, habe das Tor zur Heilung aufgemacht. Das Dasein und Nahsein von lieben Menschen geben ihr Halt und Sicherheit: „Mein jüngster Bruder war jede Woche bei mir, er hat etliche Stunden Fahrzeit auf sich genommen, hat sich um alles gekümmert, ebenso eine enge Freundin und natürlich meine Kinder. Diese Kontinuität und diese Verlässlichkeit, dass da Menschen für mich da sind, war eine ganz wichtige, positiv korrigierende Erfahrung für mich. Denn wiederholte Verunsicherungen in Beziehungen,

„Es findet eine Verengung im Denken und Fühlen statt. Ich war in dieser Situation von mir selbst getrennt, hatte keine Anbindung, keine Orientierung mehr.“

Diese Kontinuität und diese Verlässlichkeit, dass da Menschen für mich da sind, war eine ganz wichtige, positiv korrigierende Erfahrung für mich. Ohne das Netz an Familie und Freunden hätte ich es nicht geschafft.“

meine traumatischen Bindungserfahrungen, hatten mich ja in all das hineinkatapultiert. Ohne das Netz an Familie und Freunden hätte ich es nicht geschafft.“

Den Spitalsalltag an sich nimmt sie vor allem im Akutbereich als herausfordernd wahr, denn „da geht es einfach ziemlich zu“. Später im stationären Langzeitbereich fühlt sie sich bis auf wenige Ausnahmen sicher und aufgehoben. Aber erst nach Monaten, im August vergangenen Jahres, kommt sie langsam wieder in ihre Kraft. Irgendwann entscheidet sie sich selbst für Heilung und setzt sich das Ziel, mit Ende September entlassen zu werden. Die Kämpferin in ihr ist zurück. „Im Grunde wollte ich auch raus, denn der Versuch, mich durch auferlegte psychologische Tests in eine Diagnose-Schublade zu stecken, das war mir zuwider.“ Aus ihrer Sicht nur ein kläglicher Versuch einer Zuschreibung, um Dinge einordnen zu können. Und symptomatisch für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die uns ein „Normal“ aufzwinge, das nicht zwangsläufig unserem natürlichen Wesen entspreche.

Was ist mein Normal?

Nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch Begegnungen im Krankenhaus schärfen ihr Gespür für das, was Diagnosen nicht erfassen können. „Ich habe hochintelligente, liebenswerte, junge Menschen kennengelernt, die durch enormen Leistungsdruck in der Schule und dem Fehlen verlässlicher Bindungen in Familie oder Peer-

groups nicht mehr ‚funktionierten‘. Häufig wurde ihnen zum Beispiel neben Borderline Soziophobie zugeschrieben. Weil ihnen Menschenansammlungen Angst machten und sie nicht mehr mit dem Bus fahren oder in den Messepark gehen konnten! Und da frag ich mich, muss man das denn können?“ Hier sind wir am Punkt, der Sabine umtreibt: „Ich möchte Menschen so gerne Mut machen, sich die Frage zu stellen: Wie will ich leben, was soll mein Normal sein, was entspricht meiner Natur? Was fühlt sich für mich stimmig an, was stärkt, was schwächt?“ Gerade junge Menschen möchte sie bestärken, nicht alles dafür zu tun, um gängigen Gesellschaftsnormen zu genügen. „Es braucht einen Wandel, das ist für mich offensichtlich und dafür braucht es die Jungen, die sich diese Fragen stellen. Denn meist sind nicht die Menschen dysfunktional, sondern die Bedingungen sind ungesund.“

Wieder im Leben

„Ich bin mir bewusst, dass ich mich mit meiner Geschichte exponiere, gerade auch als Mama von zwei Kindern, die ich über alles liebe. Mir ist bewusst, dass ich mich einer Beurteilung aussetze und im schlimmsten Fall auch einer Verurteilung. Mir ist bewusst, dass man es kaum verstehen kann, wenn man nicht annähernd selbst in einer solchen Krisenerfahrung war. Aber das ist auch gar nicht meine Erwartung“, holt Sabine Stark aus, um klarzustellen, dass ihr Weg an die Öffentlichkeit einen tieferen Grund hat. Sie möchte Menschen, die sich verzweifelt, überfordert, „nicht richtig“, dem Tod näher als dem Leben fühlen, ein Türöffner und Anker sein. Sie möchte ihnen Mut machen. Auch als Gegenüber im persönlichen Gespräch.

Ja, mit ihren Kindern habe sie sich abgestimmt. „Sie finden es gut, wichtig und mutig, dass ich darüber spreche. Und sie haben mir auch noch mitgegeben, einen Appell in Richtung Gesundheitspolitik abzusetzen: Als Angehörige haben sie sich alleingelassen gefühlt. Nachdem ich in die Notaufnahme gebracht wurde, war da niemand, der sich um sie gekümmert hat. Niemand hat sie emotional abgeholt, es gab keine Information, kein Auffangen. Auf einen Therapieplatz musste mein Sohn wochenlang warten. Wäre das familiäre Netz nicht gewesen, das alles wäre zu groß gewesen.“

„Ich bin extrem dankbar, am Leben zu sein“, sagt die 54-Jährige heute. Ihr Leben habe an neuer Tiefe und Kraft gewonnen. Die Verbindung zu allem Lebendigen sei in voller Fülle wie-

„Ich möchte Menschen so gerne Mut machen, sich die Frage zu stellen: Wie will ich leben, was soll mein Normal sein, was entspricht meiner Natur? Was fühlt sich für mich stimmig an, was stärkt, was schwächt?“

„Ich bin mir bewusst, dass ich mich mit meiner Geschichte exponiere, gerade auch als Mama von zwei Kindern, die ich über alles liebe. Mir ist bewusst, dass ich mich einer Beurteilung aussetze und im schlimmsten Fall auch einer Verurteilung. Mir ist bewusst, dass man es kaum verstehen kann, wenn man nicht annähernd selbst in einer solchen Krisenerfahrung war.“

der zurückgekehrt, „zum Licht und zur Liebe, zur Freude und zum Mut“. Wie auch zur Spiritualität. Etwas zu haben, das über sie hinausgeht, tue ihr gut. Die Natur bedeute ihr Heimat und Geborgenheit. Mit einem Südtiroler Freund ist Sabine aktuell dabei, Angebote zu konzipieren, die Menschen in tiefere Seinserfahrungen kommen lassen. „Zum Beispiel über das Singen, das Erleben von Gemeinschaft oder durch die heilende Kraft der Natur. Wir möchten natürliche Wertschöpfungs-Kreisläufe wieder erlebbar machen, vom Getreide säen, über das Ernten bis hin zum traditionellen Brotbacken im Vinschgau.“ Die gemeinsame Vision nimmt langsam Form an, Pläne wie diese inspirieren sie und geben ihr Kraft. Gleichzeitig sei sie demütig. Natürlich könne sie nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sie nie wieder eine Krise erleben werde, doch: „Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich sie bewältigen kann. Weil ich jetzt die Erfahrung in mir trage, dass ich nicht allein bin. Da durfte etwas wachsen in mir, integriert werden. Auch habe ich die Verantwortung für mein Leben voll zu mir genommen und bin dadurch raus aus der passiven Opferrolle, rein in die der aktiven Gestalterin gegangen. Und die Heilung ist genau dort passiert, wo es zuvor die große Verletzung gab: im Beziehungs-Erleben. Mich verbunden zu fühlen – und das meine ich weit über eine Paarbeziehung hinaus – bedeutet heute für mich, Halt zu finden. Wir brauchen einander und wir können einander ein guter, sicherer Ort sein.“

Hier finden Sie Hilfe!

Wenn Sie sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, wenn Sie gerade nicht weiterwissen oder an Suizid denken, wenden Sie sich bitte an eine Beratungsstelle.

• Telefonseelsorge, Notruf-Nummer 142, kostenlos, anonym, rund um die Uhr

• Kriseninterventionszentrum: 01 / 406 95 95, Mo-Fr, 8-17 Uhr

• Omnibus, Plattform von und für Menschen auf dem Weg zur seelischen Gesundung, www.verein-omnibus.org

• Sozialpsychiatrischer Dienst von aks gesundheit und pro mente Vorarlberg (in allen Bezirken in Vorarlberg und der Region Bregenzerwald), www.spdi.at

• Institut für Sozialdienste (Ifs) Vorarlberg, www.ifs.at

• Für Kinder- und Jugendliche: bittelebe.at

• Selbsthilfegruppen: www.selbsthilfe-vorarlberg.at

• HPE, Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter: www.hpe.at Kontakt Sabine Stark: lassunsreden.jetzt@gmail.com Infos zu kommenden Projekten: @sabine.stark2.0, Facebook oder www.taovita.at

Warnsignale und Anzeichen für Suizidgefährdung

Die betreffende Person ...

• befindet sich in einer akuten psychischen Krise oder wirkt hoffnungslos und verzweifelt.

• macht direkte (z.B. „Ich bringe mich um“) oder indirekte (z.B. „Ich will nicht mehr“, „Alles ist sinnlos“, großzügige Geschenke) Suizidankündigungen.

• zieht sich immer mehr zurück und bricht den Kontakt zu Freunden, Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Menschen ab.

• wirkt sehr bedrückt und äußert sich immer pessimistisch und hoffnungslos.

• verliert ihr Interesse an bisherigen Hobbys.

• macht sich plötzlich nichts mehr aus liebgewonnenen Dingen und verschenkt ihre Habseligkeiten und Haustiere.

• leidet unter Schlafstörungen und Appetitverlust.

• hat Konzentrationsschwierigkeiten und dadurch zunehmend Probleme in der Schule/in der Ausbildung/im Beruf.

• spricht sehr oft über den Tod und beschäftigt sich zunehmend mit Themen in Verbindung mit Suizid.

• wirkt entspannter, nachdem Suizidgedanken geäußert wurden, obwohl sich an der Lebenssituation nichts geändert hat.

• hortet Tabletten oder besorgt sich eine Waffe oder schließt plötzlich eine Lebensversicherung ab.

• zeigt leichtfertiges bzw. selbstschädigendes Verhalten (z.B. riskantes Autofahren) oder verletzt sich selbst.

Wenn einzelne der angeführten Warnsignale auftreten, muss das noch kein Hinweis auf eine Suizidgefährdung sein. Es ist jedoch wichtig, eventuelle Suizidalität abzuklären und gegebenenfalls unverzüglich Hilfe zu holen. Quelle: gesundheit.gv.at

Ulrike Schiesser leitet die Bundesstelle für Sektenfragen in Wien. Die Psychologin und Psychotherapeutin hat viel Erfahrung mit Fanatismus und Verschwörungstheorien. Ende März wird sie im Bildungshaus St. Arbogast Rede und Antwort stehen. Im Interview mit Miriam Jaeneke spricht sie über die Herausforderung, Anhängern von Verschwörungstheorien Brücken zu bauen, statt sie pauschal zu verurteilen.

Text: Miriam Jaeneke, Illustration: iStock

marie: Nehmen Verschwörungstheoretiker zu oder sind sie nur stärker in den Fokus gerückt?

Ulrike Schiesser: Ich würde schon sagen, dass sie zunehmen – zum Beispiel in der Esoterik-Szene. Einen ersten Anstieg gab es mit 9/11, den zweiten mit der Pandemie.

Sind diese Ereignisse so erschütternd, dass die Menschen neue Erklärungen brauchen?

Es gibt mehrere Gründe. Inzwischen werden wir überschwemmt mit Informationen, und gerade in den sozialen Medien wird es immer schwieriger herauszufinden, ob eine Information stimmt. Influenzer erzählen uns gut aufbereitete Geschichten. Die Wissenschaft tut sich da immer noch vergleichsweise schwer, versucht die Fakten komplex darzustellen. Deswegen ist es anstrengender, einen wissenschaftlichen Diskurs zu verfolgen. Menschen sind Anstrengungsvermeider. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann gehen wir in der Informationsaufnahme gerne den leichteren Weg.

Wir checken nicht gerne erst mal die Quelle … Ja, wir gehen eher danach, ob Informationen in unser Weltbild passen. Je öfter wir etwas hören, je sympathischer uns eine Person ist, je mehr uns eine Geschichte emotional mitnimmt, desto eher glauben wir sie. Man spricht von der sogenannten „Truthiness“: Fühlt sich etwas wahr an? Die Quellen von Verschwörungstheorien tarnen sich als Medien, und die Menschen in der Verschwörungsbubble sagen dann: „Das sind ganz tolle Journalisten, die recherchieren und machen super Beiträge.“ Ich glaube, wir überschätzen die Fähigkeit von Menschen, wirklich zu unterscheiden zwischen Meinungen, Propaganda und seriösen Nachrichten.

Die Quellen von Verschwörungstheorien

tarnen sich als Medien, und die Menschen in der Verschwörungsbubble sagen dann: „Das sind ganz tolle Journalisten, die recherchieren und machen super Beiträge.“

Ich glaube, wir überschätzen die Fähigkeit von Menschen, wirklich zu unterscheiden zwischen Meinungen, Propaganda und seriösen Nachrichten.“

Ist das eine Frage von Intelligenz oder Bildung?

Je höher der Bildungsgrad, umso geringer der Glaube an Verschwörungstheorien. Aber es gibt sehr gebildete Menschen, die Verschwörungstheorien glauben und diese dann auch umso besser argumentieren können. Manche der Theorien sind sehr komplex und wirken auf den ersten Blick sehr intelligent aufgebaut.

Woran erkennt man eine Verschwörungstheorie?

Verschwörungstheorien besagen, dass es ein Geheimnis hinter den Dingen gibt und alles miteinander in Zusammenhang steht. Letztendlich werde alles gesteuert von einer Elite, die uns Böses wolle. Verschwörungstheorien sind so glaubhaft, weil sie auf realen Missständen aufbauen, zum Beispiel Seilschaften in der Industrie, der Politik. Wann wird die Systemkritik zur Verschwörungstheorie? Oft, wenn es allgemeingültig wird: „Dass sie uns in dieser Firma nicht die Wahrheit erzählen, ist Teil einer weltweiten Verschwörung, die dafür sorgen will, dass ein Drittel der Weltbevölkerung ausgelöscht wird, und der Stromausfall letzte Woche war bereits ein Versuch, uns zu kontrollieren …“

Alles, was auf der Welt passiert, wird dann in dieses Weltbild eingebaut.

Genau. In das Weltbild einer bösartig agierenden Supermacht. Die Idee einer weltumspannenden Elite beruht auf der fast naiven Vorstellung, dass Menschen lange Zeit planvoll zusammenarbeiten können. In Wahrheit sind wir viel chaotischer, Gruppen zerfallen in Untergruppen, und Geheimnisse können wir schwer für uns behalten. Dass die Ereignisse auf der Welt gesteuert sind, finden Menschen entlastender, als wenn sie aushalten müssen, dass es Inkompetenz, verschiedene Interessen, Zufall und Chaos gibt.

Da kann ich dann nur sagen: Wir haben von diesem komplexen Thema beide nicht wirklich eine Ahnung. Wir müssen also anderen vertrauen. Ich nehme meine Informationen da und da her und ich kann sagen, warum ich dieser Quelle vertraue. Es würde mich interessieren, woher du deine Informationen nimmst und warum du deiner Quelle vertraust.“

Sollte man, wenn man jemanden so argumentieren hört, in die Diskussion einsteigen?

Das kommt drauf an, mit wem Sie sprechen. Mit einem Familienmitglied, als Lehrerin in einer Schulklasse oder in einem therapeutischen Kontext? Je nachdem brauche ich andere Methoden und muss anders vorgehen. Wenn es in einem öffentlichen Raum passiert, und das kann auch ein Online-Forum sein, finde ich es wichtig, dagegenzuhalten und zumindest zu sagen: „Das ist eine Verschwörungstheorie.“ Wie weit ich mich auf Diskussionen einlasse, kommt darauf an, wie diskussionsfreudig ich bin und wie gut ich mich fachlich auskenne. Ich muss allerdings damit rechnen, dass ich mit Fakten nicht weiterkomme. Verschwörungstheoretiker haben keinen Mangel an Information. Verschwörungstheorien bauen auf einem Mangel an Vertrauen auf.

Wie würden Sie also kontern, wenn es zum Beispiel um einen medizinischen Kontext geht? Sofern das der Wahrheit entspricht, würde ich zum Beispiel sagen: „Ich bin Ärztin und beschäftige mich schon lange mit dem Thema. Sie müssen mir das nicht glauben, ich sage Ihnen nur, was meine Erfahrung ist.“ Oft diskutiert man aber über Themen, von denen man selber nicht viel Ahnung hat. Da kann ich dann nur sagen: „Wir haben von diesem komplexen Thema beide nicht wirklich eine Ahnung. Wir müssen also anderen vertrauen. Ich nehme meine Informationen da und da her und ich kann sagen, warum ich dieser Quelle vertraue. Es würde mich interessieren, woher du deine Informationen nimmst und warum du deiner Quelle vertraust.“ Das nimmt der Diskussion einiges an Schärfe.

Innerhalb der Familie wird die Auseinandersetzung ja häufig besonders erbittert geführt.

In der Familie würde ich keine inhaltliche Diskussion anfangen, sondern etwa sagen: „Du bist mein Bruder, und du bist mir wichtig. Ich möchte darüber mit dir nicht streiten. Können wir das Thema also vielleicht einfach ausklammern?“ Viele Familien brechen irgendwann Kontakte ab, und dann sind die Verschwörungstheoretiker immer mehr in ihrer Blase. Wenn mein Bruder etwa Kinder hat, dann ist es aber wichtig, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, damit sie erleben, es gibt noch eine andere Welt. Familie ist schon auch eine Möglichkeit, mit unterschiedlichsten Meinungen konfrontiert zu werden. Das ist oft anstrengend, unsere Toleranzmuskulatur zu trainieren, tut uns aber auch gut. >>

Wenn wir Menschen, die sich von Verschwörungstheorien gelöst haben, fragen, was für ihr Umdenken entscheidend war, sagen sie: nicht die Argumente, sondern, wie mit ihnen umgegangen worden ist, dass sie nicht beschimpft wurden, man sich nicht über sie lustig gemacht hat, sondern sie akzeptiert wurden.“

Schwierig ist auch das Arbeitsumfeld. Würden Sie da ebenfalls versuchen, eine Diskussion über das Thema abzuwenden?

Wenn Sie in einem Krankenhaus arbeiten und mitbekommen, dass ein Pfleger Verschwörungstheorien an Patienten weitergibt, dann müssen Sie das einer Leitung melden. Die Frage ist: Hat es negative Auswirkungen auf die Kunden, die Arbeit oder den Ruf der Firma? Die persönliche Meinung kann man niemandem verbieten. Aber man kann als Chef sagen: „Ich will nicht, dass du als Außendienstmitarbeiter diese Ansicht verbreitest.“ Was anderes ist, wenn ein Kollege immer wieder damit anfängt und einfach ein bisschen lästig ist. Da würde ich schon sagen: „Ich habe da eine andere Meinung dazu, aber ich will nicht diskutieren mit dir.“ Allerdings finde ich es wichtig, Menschen in verschiedenen Facetten wahrzunehmen und nicht nur als Anhänger von Verschwörungstheorien.

Da kommt man schnell in eine Wertung, und dann macht der andere zu.

Die meisten empfinden es als Angriff auf ihre Persönlichkeit, zumindest, wenn es um ihre Kernüberzeugungen geht. Dann reagieren Menschen aggressiv und mit einem Gegenangriff oder mit Mauern. Deswegen eskalieren diese Diskussionen auch so stark, weil wir es nicht schaffen, auf einer intellektuellen Ebene zu diskutieren. Kein Wunder: Das sind emotionale Themen.

Wenn wir Menschen, die sich von Verschwörungstheorien gelöst haben, fragen, was für ihr Umdenken entscheidend war, sagen sie: nicht die Argumente, sondern, wie mit ihnen umgegangen worden ist, dass sie nicht beschimpft wurden, man sich nicht über sie lustig gemacht hat, sondern sie akzeptiert wurden.

Was genau bewegt Menschen zur Abkehr von Verschwörungstheorien?

Manche bemerken selbst, dass irgendwas daran nicht stimmt. Dass die Theorien immer extremer werden, dass Menschen, von denen sie viel gehalten haben, plötzlich mit Echsenwesen und der hohlen Erde daherkommen. Manche werden sich klar, dass es ihnen eigentlich viel schlechter geht, seit sie in der Szene sind. Manche haben einfach nur wieder einen Job und weniger Zeit. Sie sind mit anderen Menschen umgeben, das allein hat Einfluss

auf unsere Einstellungen, vor allem, wenn es eine Gruppe ist, zu der wir dazugehören wollen.

Wie geht es Menschen, die sich von Verschwörungstheorien abwenden?

Da ist sehr viel Scham da. Es sind hohe psychische Kosten, wenn man sagen muss, dass man falsch gelegen hat, man sagen muss, „ich habe meinen Job gekündigt, Freundschaften beendet, weil ich so sicher war, dass es stimmt. Ich war mir so sicher, jetzt weiß ich nicht, ob ich mir vertrauen kann und wem ich überhaupt noch glauben soll.“ Diese Abkehr schiebt man so weit hinaus, bis es gar nicht mehr geht. Aber dieser Prozess wird erleichtert, wenn man weiß, man hat Freunde, mit denen man einfach mal über seine Zweifel reden kann, und die dann nicht sagen: „Endlich kommst du drauf, wie dumm du warst.“ Ein Umfeld, das einen respektiert in einer Meinung, ist eine Brücke, die gebaut wird.

Man sollte sich als Außenstehende aber wahrscheinlich auch nicht mit einer missionarischen Aufgabe, die einem zu viel ist, selbst überfordern.

Wichtig ist es, authentisch zu bleiben. Was ich gesagt habe, ist schon eine hohe Anforderung. Die andere anzuhören, gelassen zu bleiben, sie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und nicht nur unter dem einen Aspekt, die Beziehung trotzdem zu pflegen, das ist ein Ideal. Aber das verlangt schon sehr viel. Zumal die Verschwörungstheorien oft auch eigene Werte massiv berühren. Wenn man einen Verwandten hat, der durch Corona verstorben ist, ist es schwierig, wenn jemand sagt, das hat gar nicht existiert, das sind alles nur Schauspieler. Oder wenn es um antisemitische, irre Ideen geht, ist es schwierig, gelassen zu bleiben. Aber wenn man sich seinen Emotionen überlässt, ist das nicht hilfreich für den Kontakt. Man verspürt den Impuls abzuwehren und die eigene Meinung zu verteidigen. Da sind wir uns alle ähnlich. Sich gegen eine Verschwörungstheorie zu wehren, kann genauso engstirnig und uneinsichtig werden.

Die Bundesstelle für Sektenfragen in Wien, deren Leiterin Ulrike Schiesser ist, unterstützt Betroffene und Angehörige in ihren Anliegen.

Am Donnerstag, 27. März, 19 Uhr spricht Ulrike Schiesser im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis über den Umgang mit Fanatismus und Verschwörungsglaube und gibt dabei konkrete Tipps.

Diesmal einnert sich Corina Albrecht, Leiterin der Kaplan Bonetti Wohnprojekte, an die Straße, in der sie aufgewachsen ist.

Die Straßen meiner Kindheit sahen sehr unterschiedlich aus. Einst habe ich im beschaulichen Au getobt, meine Zwergkaninchen sind hinten im Garten gesprungen und meine Schwester und ich haben im hohen Gras Verstecken gespielt. Gerne haben wir beim Alpabtrieb die schön geschmückten Kühe bewundert und uns mit den Nachbarkindern herumgetrieben bis es dunkel wurde.

Wir wohnten ganz oben in einem dreistöckigen Gebäude und das Tollste war, dass im selben Stockwerk der Gendarmerieposten untergebracht war. Die Gendarmen mussten sich von den beiden Mädchen aus der Wohnung nebenan einiges gefallen lassen. Immer wieder haben wir geklingelt, weil wir nach einem Streit wollten, dass die jeweils andere verhaftet wird. Sie haben das immer mit sehr viel Humor genommen und sich immer sehr lieb mit uns auseinandergesetzt. Im Haus gab es auch eine kleine Ausnüchterungszelle und es verging kein Tag, an dem wir nicht per Räuberleiter durch das Guckloch hineingesehen haben. Eines Morgens lag da tatsächlich jemand und wir haben uns fast zu Tode erschreckt. Auch da wurden wir aber gleich beruhigt, es handelte sich wohl nicht um einen „Schwerverbrecher“, wie wir angenommen haben. Als ich sieben Jahre alt war, sind wir dann „ans Land“ gezogen. Da sah meine Straße zwar etwas anders aus, die Hobbys sind aber die gleichen geblieben.

In der Strabonstraße in Bregenz ganz hinten, nahe der Bregenzer Ach, in den Siedlungen. Da gab es die Papageisiedlung, es gab die graue und die weiße Siedlung. Überall Spielplätze, überall Kinder zum Spielen. In allen Altersgruppen und mit unterschiedlichen Geschichten. Für uns hat es keine Rolle gespielt. Wir waren zusammen „im Hof“, haben Räuber und Gendarm gespielt und Klingelstreiche gemacht. Nur mit meinem Wälderisch hatte ich am Anfang ein wenig Kommunikationsschwierigkeiten, aber auch das hat sich mit der Zeit gelegt. Am liebsten haben wir Verstecken gespielt, zwischen der frisch gewaschenen Wäsche, die im Freien zum Trocknen aufgehängt wurde. Dafür haben wir natürlich oft Rüge bekommen, aber wir sind dann einfach schnell davongerannt.