6 minute read

Digitales Erinnern

DIGITALES

ERINNERN

Advertisement

44 |

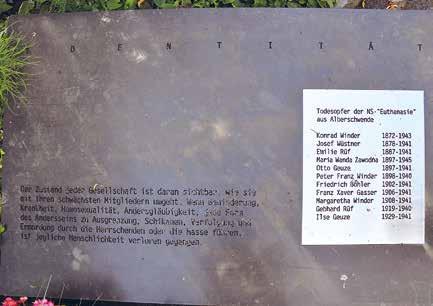

„Euthanasie“-Mahnmal Alberschwende, 2020

Zeichensetzungen für die Opfer des Nationalsozialismus erfolgen nicht mehr nur an realen Orten, sondern auch im virtuellen Raum. Die Historikerin Victoria Kumar arbeitet für den Verein _erinnern.at_ in Bregenz an einer digitalen Landkarte, die die Erinnerungszeichen an die NS-Opfer und Orte des NS-Terrors in Vorarlberg dokumentiert. Das vom Land Vorarlberg geförderte Projekt wird auch in anderen Bundesländern umgesetzt und im Herbst 2021 präsentiert.

Text: Victoria Kumar, Fotos: erinnern.at, Frank Andres Der Zustand jeder Gesellschaft ist daran sichtbar, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Wenn Behinderung, Krankheit, Homosexualität, Andersgläubigkeit, jede Form des Andersseins zu Ausgrenzung, Schikanen, Verfolgung und Ermordung durch die Herrschenden oder die Masse führen, ist jegliche Menschlichkeit verloren gegangen.“ Den Namen der „Euthanasie“-Opfer aus Alberschwende vorangestellt sind diese eindrücklichen Zeilen in ein Mahnmal graviert, das 2009 vom Künstler Ferdinand Rüf vor der Pfarrkirche der Bregenzerwälder Gemeinde errichtet worden ist. Gestalterisch ist das Denkmal in Form einer modernen Identitätskarte entworfen. Die Intention des Künstlers war es, den lange vergessenen NS-Opfern wieder eine Identität zu geben und über eine Zeit zu reflektieren, in der Menschen, die nicht ins System passten, verfolgt wurden. Das „Euthanasie“-Mahnmal in

Mehrere Gedenkinitia-

tiven, häufig Gemein-

schaftsprojekte von

WissenschafterInnen

und KünstlerInnen,

thematisieren den

Fakt, dass sich Verfol-

gung, Vertreibung und

Mord nicht irgendwo,

sondern „hier“ ereig-

neten.

Der Bludenzer Eisenbahner Alois Jeller (1902-1945) wurde im Zuge des „Sturms auf die Kreisleitung“ der NSDAP in Bludenz am 3. Mai 1945 auf brutale Weise ermordet. Im Juni 1945 wurde die Ziegelhüttenstraße in Jellerstraße umbenannt.

Alberschwende ist eines der rund 130 Erinnerungszeichen, die für Vorarlberg recherchiert und fotografiert sowie mit historischen Informationen in die digitale Landkarte integriert wurden.

(Digitale) Erinnerungslandschaften

In den letzten 30 Jahren ist zur Geschichte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Vorarlberg viel geforscht worden. Durch wissenschaftliche Publikationen, Ausstellungen und Gedenkinitiativen von den Städten, Gemeinden, der Zivilgesellschaft und der Kirche wurde und wird die Erinnerung an das NS-Terrorregime wachgehalten. Erinnerungszeichen unterschiedlichster Art verweisen vielerorts auf Schauplätze von Gewalt und Unrecht, Verfolgung und Widerstand und würdigen die Opfer, deren Schicksale lange beschwiegen wurden.

Die wachsende Anzahl solcher Zeichen geht jedoch nicht automatisch mit einem Wissen um die lokale nationalsozialistische Vergangenheit einher. Mehrere Gedenkinitiativen, häufig Gemeinschaftsprojekte von WissenschafterInnen und KünstlerInnen, thematisieren den Fakt, dass sich Verfolgung, Vertreibung und Mord nicht irgendwo, sondern „hier“ ereigneten.

Welche Formen des Gedenkens und der Vermittlung eignen sich also, um sich einer Geschichte zu nähern, zu der wir einen zeitlich immer größeren Abstand gewinnen? Neue Chancen und Möglichkeiten bringt die in den letzten Jahren stark fortgeschrittene Digitalisierung, die sich auch auf das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und Holocaust ausgewirkt hat. Online- Plattformen und technische Tools, die von Bildungsinstitutionen, Gedenkstätten und Museen verwendet werden, machen Wissen niederschwellig und orts- und zeitungebunden zugänglich. Digitale Lernangebote wie Lernwebsites und Apps werden auch vom Verein _erinnern.at_ seit einiger Zeit entwickelt und von Lehrpersonen und SchülerInnen erprobt.

Seit 2019 arbeitet _erinnern.at_ gemeinsam mit dem Centrum für Jüdische Studien Graz und dem Zentrum für Informationsmodellierung der Universität Graz am Projekt „Digitale Erinnerungslandschaft Österreich (DERLA) | erinnerungslandschaft.at – Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus | dokumentieren und vermitteln“. Die Recherchen für das Bundesland Vorarlberg sind nun abgeschlossen, die Landkarte wird im Herbst 2021 präsentiert. In 34 der 96 Gemeinden existieren Erinnerungszeichen, der Großteil in den Städten Bregenz, Dornbirn und Feldkirch – jene Orte, wo die meisten NS-Verfolgten ihren Lebensmittelpunkt vor 1938 hatten –, danach treten einige Regionen und Gemeinden mit vielen Zeichen für bestimmte Opfergruppen hervor, wie etwa der Bregenzerwald mit Gedenkzeichen für „Euthanasie“-Opfer, Hohenems mit Gedenkzeichen an jüdische Opfer, oder beispielsweise Göfis mit Gedenkzeichen an den hingerichteten Priester Carl Lampert (1894-1944).

Unter den Erinnerungszeichen sind Denk- und Mahnmäler, Gedenktafeln, Gedenkstelen, Grabsteine, Stolpersteine, Straßenbezeichnungen und künstlerische Interventionen sowie mehrere religiöse Zeichen wie Kapellen und Glasfenster. Gedenkwege, wie der seit 2002 bestehende Bregenzer Gedenkweg an Widerstand und Verfolgung, sowie der mit einem Vermittlungsangebot verknüpfte Rundgang „Widerstand, Verfolgung und Desertion“, verbinden mehrere Erinnerungszeichen und ermöglichen eine Spurensuche entlang ausgewählter Orte.

Erinnern an Widerstand und Flucht

Insgesamt fallen besonders viele Erinnerungszeichen in die Kategorie politischer Widerstand, besonders die nach NS-Opfern benannten Straßen und Gassen würdigen Männer und Frauen im Widerstand. So erinnert etwa in Dornbirn seit 2013 eine Straße an den widerständigen Otto Wohlgenannt (1889-1942), der nach dem deutschen Angriff auf Polen Anfang September 1939 >>

| 45

46 |

_erinnern.at._ – Nationalsozialismus und Holocaust: Gedächtnis und Gegenwart wurde 2000 gegründet und ist seit 2009 ein Verein des Bildungsministeriums mit Geschäftssitz in Bregenz. Die Institution ist mit Netzwerk-KoordinatorInnen in allen Bundesländern vertreten, organisiert LehrerInnen-Fortbildungen und entwickelt Unterrichtsmaterialien und Lernwebsites zu den Themen Holocaust, Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus.

Besucher eines Gasthauses vor einem Weltkrieg warnte. Er wurde von einem Gast angezeigt und verhaftet, später von Bregenz nach Innsbruck und dann 1941 ins Konzentrationslager Flossenbürg deportiert und dort am 10. April 1942 wegen „Wehrkraftzersetzung“ hingerichtet. Bereits unmittelbar nach Kriegsende – dies eine frühe Ausnahme – wurde eine Straße in Bludenz nach dem Widerstandskämpfer Alois Jeller benannt. Der Bludenzer Eisenbahner Alois Jeller (19021945) wurde im Zuge des „Sturms auf die Kreisleitung“ der NSDAP in Bludenz am 3. Mai 1945 auf brutale Weise ermordet. Im Juni 1945 wurde die Ziegelhüttenstraße in Jellerstraße umbenannt.

In den letzten Jahren mehrten sich Gedenkprojekte in Vorarlberg, die sich mit Aspekten von Flucht und Vertreibung während des Nationalsozialismus auseinandersetzten. An Grenzorten, über die Berge oder das Wasser, wo Verfolgte in die Schweiz flüchteten bzw. es erfolglos versuchten, und wo FluchthelferInnen mit oder ohne Bezahlung Menschen über die Grenze beförderten, sind erst kürzlich Erinnerungszeichen errichtet worden oder werden Gedenkorte und -routen gerade realisiert. Am Gedenkort „Am Rohr“, der Teil des historischen Radrundwegs der Gemeinde Lustenau ist, erinnert eine von der UNESCO 2009 am alten Grenzgitter angebrachte Gedenktafel an das Schicksal der Menschen, die über den Alten Rhein zu flüchten versuchten. Auch die 2018 initiierte temporäre Kunstintervention von Margit Bartl-Frank soll in Form von Kurztexten vor dem Zollamt Wiesenrain und am Landesradweg nahe des Lustenauer „Rohr“ an Geflüchtete und FluchthelferInnen erinnern.

Um auf Leerstellen in der Vorarlberger Erinnerungslandschaft zu verweisen, sind exemplarisch auch Orte in die Landkarte aufgenommen worden, an denen bislang kein Gedenkzeichen errichtet wurde. Opfergruppen, welchen bis heute keine eigenen Erinnerungszeichen gewidmet sind, sind Romnija und Roma, Sintize und Sinti sowie homosexuelle Opfer. Unterrepräsentiert sind immer noch Deserteure und Kriegsdienstverweigerer sowie ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangene.

Die digitale Landkarte wird um eigens erstellte Vermittlungsangebote für Schulen und ein „Archiv der Namen“ mit Kurzbiografien der auf den Gedenkzeichen erinnerten Personen, ergänzt. Damit wird den einzelnen Opfern des Nationalsozialismus ein virtuelles Denkmal gesetzt. Dr.in Victoria Kumar (36) ist Historikerin und stellvertretende Geschäftsführerin von _erinnern.at_; davor wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centrum für Jüdische Studien Graz und am Center for Austrian Studies, The Hebrew University of Jerusalem, Israel. Forschungsschwerpunkte: Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust, Exil in Palästina/Israel, Flucht und Migration aus historischer und gegenwärtiger Perspektive, Antisemitismus, Erinnerungskulturen, Digital Mapping.

aktuelle Infos unter www.stauden-kopf.at

Staudengärtnerei Elke und Thomas Kopf Kontrolliert biologischer Anbau Haltestelleweg 2 6832Sulz-Röthis T 05522/ 44515

Bezahlte Anzeige

AUF ALLEN KANÄLEN PRÄSENT?

Bezahlte Anzeige Literatur ist für dich inspirierend und social media macht Spaß? Das ist schon der erste Türöffner in unsere altehrwürdige Villa, die wir zum Fliegen bringen werden. Wichtig ist uns, dass du Erfahrung mit Pressearbeit und auf social media mitbringst und direkt auf Menschen zugehst, auch mal ein cooles Foto machst, einen lässigen Clip drehst und den Rhythmus der Sprache für unterschiedliche Zielgruppen beherrschst. Interessiert? Wir bieten 100% Abenteuer und 50 Stellenprozent, ein feines Team und ziemlich viel Chancen für die nächsten Jahre. Wir bezahlen nach den Fairpay Vorgaben im Kulturbereich.

KONTAKT :

frauke.kuehn@literatur.ist

Die Biobäuerinnen & Biobauern www.bio-austria.at

Bio, regional und sicher. www.bio-austria.at www.biovorarlberg.at

Bio-Einkaufsführer

Vorarlberg