31 minute read

IV. 2 - Diários de navegação

IV. 2 – Diários de navegação

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2017. Sonhei que debatia, numa mesa de pésujo (azulejos-tabuleiro de xadrez, moscas, baleiro, ovos coloridos, barulho de sinuca), algumas ideias carnavalescas com a carnavalesca Rosa Magalhães. Ela fumava, eu bebia cerveja. Ou café, parecia manhã. Manhã de carnaval, posso acrescentar. Nos arredores da Intendente Magalhães, onde o pão com manteiga é mais caprichado. Não me recordo, evidentemente, de todos os assuntos – e eram muitos, matéria para sonhos sem fim. Lembro, com a clareza da água mineral, que eu perguntava à “professora” se ela gostava de imaginar alegorias e fantasias marinhas (ou marítimas) para os cortejos da Sapucaí. A resposta era grossa, direta: não. Não gostava mais. Enquanto baforava, dizia que já havia feito mares demais, e tudo o que é demais cansa. Estava cansada das ondas. Das organzas em azuis e verdes, dos tecidos em aspiral (que, na linguagem carnavalesca, são chamados de “lasanha”). Dos mesmos recursos de sempre, malhas e farfalhados, placas de bolhas, papel-água, plástico cristal, laminados escamados do Babado da Folia. Mas fazia porque tinha de fazer – afinal, tudo era o mar. Tinha de fazer, como fez em 2008, na fantasia da bateria da Imperatriz Leopoldinense. Tinha de fazer, como fez no desfile da Portela de 2018, oi o mar, maré de saudade... oi o mar! Foi um sonho-síntese, ouso afirmar. Dividido entre os rejuntes da tese e os últimos coloridos do projeto carnavalesco da Acadêmicos do Cubango, os dois universos se juntaram, no campo dos meus devaneios, no espaço sagrado de um bar – o “templo do absurdo”, no enredo de Sílvio Cunha para a Unidos da Tijuca, em 1988, heterotopiaaguardente, desconhecida de Foucault (e da quase totalidade dos membros das sociedades utópicas internacionais, afirmo sem ousadia). Da mesa do bar, marco civilizacional de Sebastianópolis, na defesa de Luiz Antonio Simas, à mesa da minha casa, onde repousava uma cartolina recém-pintada, aquarela e lápis de cor (imagens 67 e 68): o abre-alas da Cubango, o Grande Veleiro de Bispo do Rosário e a Nau dos Insensatos pintada por Bosch - Velas ao mar, que o vento leve! Nos mares da insanidade, naveguem... delírios, sonhos, devaneios... A cabeça no travesseiro pensava no desenho do mar, ainda molhado, e nos materiais a serem usados, a transposição para o real. A cabeça no travesseiro pensava na tese, no andamento um pouco mais lento, bateria cadenciada, cansada, todo carnaval é correr contra o tempo e o acabamento é sempre o pior, sempre. Os materiais mais caros e os trabalhos mais delicados.

Advertisement

187

Imagem 67: Projeto artístico do Abre-Alas de 2018 da Acadêmicos do Cubango em fase inicial. Foto do autor.

Imagem 68: Projeto artístico do Abre-Alas de 2018 da Acadêmicos do Cubango finalizado. Intitulado Das Narrenschiff – Nau dos Insensatos, propunha um diálogo entre o Grande Veleiro de Arthur Bispo do Rosário e a Nau dos Loucos pintada por Bosch. Foto do autor.

188

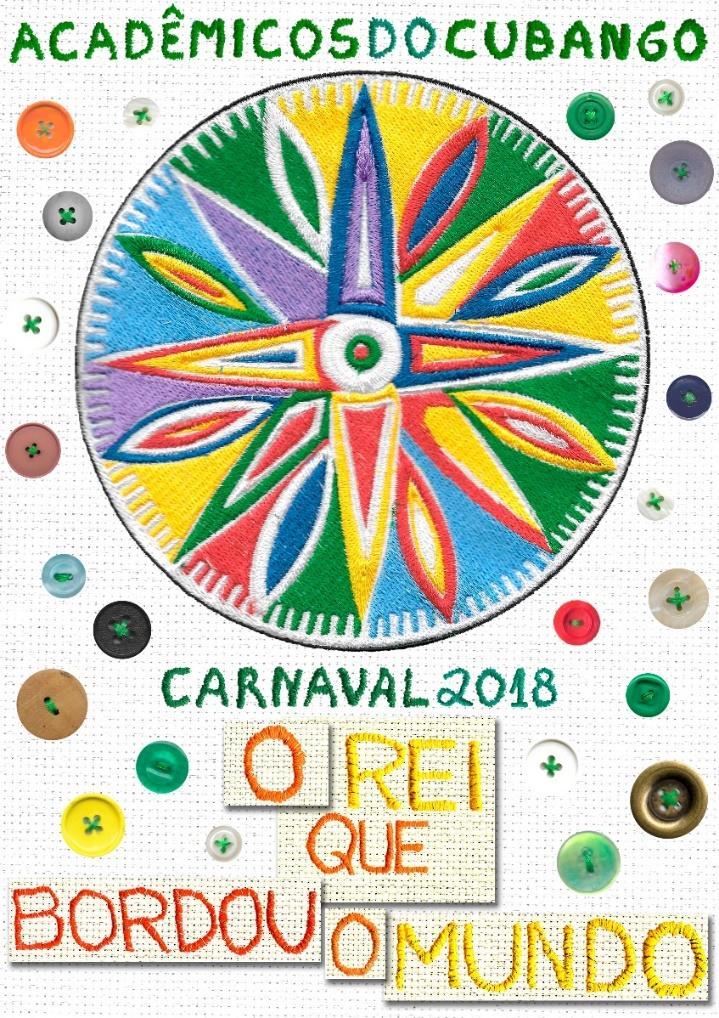

Na tarde do dia 26 de maio de 2017, sexta-feira, os sites dedicados à cobertura jornalística do universo das escolas de samba do Rio de Janeiro anunciavam o novo enredo da Acadêmicos do Cubango para o carnaval de 2018: O Rei que bordou o mundo. O cartaz do enredo apresentava uma releitura da bússola-mandala bordada por Arthur Bispo do Rosário nas costas do Manto da Apresentação. Também bordada, em cores vivas, a bússola girava (pequenina inovação). Todos os letreiros haviam sido bordados a mão pela minha mãe, Ana Maria, em Irati, no Paraná. De Nice eu enviei as ideias rabiscadas em papel; em Irati, minha mãe bordou as palavras e costurou botões em retalhos de algodão; no escritório de contabilidade do meu pai, também em Irati, as peças de algodão foram digitalizadas; no computador de Gabriel Haddad, em Niterói, tudo foi rearranjado e transformado em produto final. Foram muitas as discussões via Skype. Como acontece em dias de anúncios, estava nervoso e impaciente. A fim de me distrair, decidi acompanhar a amiga Brena, com quem dividia a intensa experiência do intercâmbio no sul da França, em um passeio (petit voyage) para o 70º Festival de Cinema de Cannes. Eu já havia tomado o trem para Cannes na quarta-feira da mesma semana, 24 de maio, para assistir a Gabriel e a Montanha com Andy Malafaia, produtor e cineasta que decidira acompanhar o processo criativo do desfile da Cubango. Da Gare d’Antibes postei a bússola bordada na minha página do Instagram (imagem 69). Relia trechos de Ode Marítima e contava o enredo a Brena, que pouco sabia do mundo do carnaval. Ela, Tássia e Eduardo, os demais intercambistas de Teoria Literária da UFRJ, não entendiam o porquê de tanto trabalho em maio. Afinal, tudo não era feito em janeiro? A mudança de rumo, na diretoria e no enredo da Acadêmicos do Cubango, exigiu que eu reorganizasse inúmeras rotas mentais desenhadas para Nova Friburgo. O destino a ser seguido era o mar – para depois peregrinar, junto a Bispo do Rosário, de Botafogo ao Mosteiro de São Bento, guiado por sete anjos sobre “nuves especiais” (um lugar para cada anjo, todos visitados com um caderno de esboços nas mãos); para depois denunciar a prisão, na Colônia Juliano Moreira, e poetizar as criações elaboradas na “cela-forte” em que ele reinava (Colônia que hoje sedia o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, onde um ensaio fotográfico com quatro protótipos de fantasias de alas foi realizado, através das lentes de Talita Teixeira, em 7 de outubro de 2017 – imagens 70, 71, 72, 73 e 74); para depois, ao final, extrair o sumo das raízes culturais da região de Japaratuba, no Sergipe, lugar onde Bispo nasceu, celeiro de folguedos populares. Os símbolos marítimos absurdamente presentes: a imagem do navio era inegociável.

189

Imagem 69: Pôster do enredo do carnaval de 2018 da Acadêmicos do Cubango.

Imagem 70: Clayton Paiva veste a fantasia Rei dos Reis, no interior do pavilhão onde Arthur Bispo do Rosário viveu aprisionado, na Colônia Juliano Moreira. Foto: Talita Teixeira.

190

Imagem 71: Clayton Paiva veste a fantasia Roda da Fortuna, na cela onde Arthur Bispo do Rosário viveu aprisionado, na Colônia Juliano Moreira. Foto: Talita Teixeira.

Imagem 72: Clayton Paiva caminha com a fantasia Roda da Fortuna pelos corredores do pavilhão onde Bispo viveu, na Colônia Juliano Moreira. Foto: Talita Teixeira.

191

Imagem 73: Clayton Paiva veste a fantasia Xeque-Mate, no interior da “bolha” de desinfestação onde a obra de Arthur Bispo do Rosário estava armazenada, no Museu Bispo do Rosário Arte Contenmporânea, em Jacarepaguá. Bispo era um exímio enxadrista e convidava os visitantes a duelar com ele. Confeccionou diversos tabuleiros – um deles, o especial, intocável: o fim único era o inventário do mundo, a ser apresentado ao Criador. Foto: Talita Teixeira.

192

Imagem 74: Clayton Paiva veste a fantasia Parafusos - Correntes Marítimas, em um dos “carreiros” das matas da Colônia Juliana Moreira. Ao fundo, uma oferenda de umbanda. Foto: Talita Teixeira.

O primeiro grande navio de Rosa Magalhães cruzou os mares da Sapucaí em 1987, na Estácio de Sá. Tratava-se de uma “caravela de navegadores portugueses” que expressava a chegada do sapoti ao território brasileiro. Conduzida por três seres marinhos (cavalos estilizados), a embarcação balançava ao sabor do mar imaginário, enquanto os tripulantes, vestidos de vermelho e branco, atiravam sapotis de verdade ao público das

193

arquibancadas. Tal alegoria, porém, se comparada às apresentadas em 1992, na Imperatriz Leopoldinense, parece um trabalho primário. No enredo sobre os 500 anos da viagem de Colombo à América, a carnavalesca inseriu não um, mas dois navios: o carro de número 4, nomeado O Porto (descrito no Livro Abre-Alas da seguinte maneira: “a nobreza e os camponeses se misturam dando adeus aos marinheiros. Esta festa todo ano se repete, quando os moradores do Porto de Paios vão nas suas carroças acenar para Colombo, como se ele partisse para novas aventuras.”), e o carro de número 12, As dádivas do Paraíso (“Aqui, o que se planta dá; mas o que Deus só plantou aqui foi realmente fantástico milho, feijão, pimentão, tomate, cacau, fruta do conde, abacaxi, batata, abacate e, naturalmente, o maracujá.”). Diferentemente do que se via em O ti-ti-ti do sapoti, em Não existe pecado abaixo do Equador os navegadores (espanhóis) faziam um movimento de ida e volta: retornavam à Europa com os porões carregados de maravilhas: frutos e legumes tropicais que mudaram o paladar do Velho Mundo (basta pensarmos, como a autora narra em O inverso das origens, que os europeus não comiam massas com molho de tomate nem conheciam as delícias oriundas do cacau). Voltou a carnavalesca a utilizar duas alegorias de barcaças em um mesmo desfile no ano de 2007, quando, ainda à frente da Imperatriz Leopoldinense, cozinhou o enredo sobre o bacalhau norueguês – temperando-o, no início e no fim, com a cultura brasileira bordada nas vestes de Chacrinha e nos estandartes do Bacalhau do Batata. O abre-alas

trazia uma escultura do Velho Guerreiro (o “grande amigo do bacalhau”, segundo a justificativa do Abre-Alas) sobre um navio (de cor pink) repleto de bananas e abacaxis (imagem 75). As composições, fantasiadas de chacretes, dançavam com plumeiros em amarelo-canário. O acento tropicalista da abertura (cujo colorido automaticamente remetia ao setor dedicado à Tropicália e à primeira montagem de O Rei da Vela, em Goitacazes...), porém, não perpassou os demais setores – à exceção do último, quando os signos marcantes dos carnavais de Recife e Olinda foram traduzidos visualmente para a Passarela do Samba. A segunda embarcação do desfile aparecia na alegoria de número 05, Navio viquingue levado por bravas serpentes (imagem 76), assim justificado pela autora: “Os viquingues (...) eram grandes marinheiros e construtores de navios. Viajavam pelo mundo todo, conhecido e desconhecido, pois chegaram até às Américas. Segundo eles, o mar, sempre muito revolto, escondia em suas profundezas cobras enormes

194

responsáveis por inúmeros acidentes.”292 As serpentes, em azuis e verdes, eram realmente enormes se comparados ao barco viking, que, apoiado sobre os corpos das bichanas, transportava um conjunto de guerreiros. A destaque de luxo, Valquíria Miranda, estava em um lugar apropriado, uma vez que a defesa do enredo informava que os marinheiros da Escandinávia eram acompanhados por Valquírias (impossível, claro, não pensar em Wagner e no conceito de gesamtkunstwerk). E não é preciso mergulhar mais fundo para explicar o porquê de dois barcos em um enredo sobre a história de um peixe que está diretamente ligada à história dos vikings.

Imagem 75: Abertura do desfile da Imperatriz Leopoldinense, em 2007. Sobre o mar por onde nadavam os bacalhaus da Comissão de Frente, um navio em pink anunciava o tropicalismo de Abelardo Barbosa, o popular Chacrinha. Foto: Wigder Frota. Arquivo pessoal.

292 Livro Abre-Alas de 2007, disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

195

Imagem 76: Quinta alegoria do desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2007, intitulada Navio viquingue levado por bravas serpentes. Foto: Henrique Matos. Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

A estrutura (nos barracões se fala “o ferro”) do barco que transportava o cabeçudo boneco de Chacrinha, em 2007, era a mesma estrutura do barco que, no ano anterior, transportara os rebeldes liderados por Giuseppe Garibaldi293 . O quarto carro alegórico do enredo Um por todos e todos por um traduzia um dos trechos mais emocionantes da obra de Alexandre Dumas, Memórias de Garibaldi: o momento em que, num ato de coragem e ousadia, o herói decide rumar para Laguna por via terrestre, uma vez que a Lagoa dos Patos e o Porto de Rio Grande estavam fortemente guardados por tropas e navios do Império. Os “lanchões” conduzidos pelo salvador, que então navegavam – e enfrentavam os canhões inimigos – pelas águas da Lagoa dos Patos, eram imprescindíveis para a tomada do Porto de Laguna (a cidade-natal de Anita, futura companheira dele). Dada a

293 A reutilização de mesmas estruturas de ferro, de um ano para o outro, é algo bastante comum nos barracões do Rio de Janeiro – ainda mais em escolas com menor poderio financeiro e em momentos de crise. No universo da Intendente Magalhães, isso é regra. “Colocar tudo abaixo” ou “descer tudo”, como se diz, é algo que naturalmente gera mais despesas para o departamento financeiro de uma escola de samba. Rosa Magalhães é mestra no exercício de reutilizar (e ressignificar) as estruturas das alegorias – basta pensarmos que de 1992 a 2001 o abre-alas da escola de Ramos foi concebido e decorado sobre uma mesma base: um giratório central (a “estilização de uma coroa”, na explicação jocosa da artista) cercado por “queijos” (os platôs sobre os quais se apresentam destaques e composições). Leandro Vieira, atual carnavalesco da Mangueira, valeu-se da mesma estratégia, no carnaval de 2017: reutilizou estruturas (inclusive esculturas) de pelo menos três alegorias do carnaval anterior, sem qualquer prejuízo para a narrativa visual do enredo.

196

impossibilidade de seguir integralmente pelos principais rios ou por via marítima, foram os barcos (Seival, o maior, e Farroupilha, menor) tirados da lagoa e, numa combinação extraordinária de força, velocidade, engenharia e estratégia militar, colocados sobre rodas e puxados por juntas de bois (o que está registrado em pintura de Lucílio de Albuquerque, Expedição a Laguna). Na sinopse do enredo, Rosa Magalhães se apropria da narrativa de Dumas (que, por sua vez, narra as memórias de Garibaldi em primeira pessoa):

“Pensávamos numa expedição a Santa Catarina. Fui chamado para fazer parte dela, sob as ordens do general Canabarro. Havia uma dificuldade: não podíamos sair da lagoa (Lagoa dos Patos), porque a sua desembocadura era guardada pelos imperialistas. Mas para os homens que eu comandava nada era impossível. Eu propus construir duas charretes bem grandes e sólidas para colocar em cada uma delas um barco, e atrelar nas charretes cavalos e bois capazes de puxá-las. Minha proposta foi aceita. Cem bois domesticados , com a ajuda de cordas bem sólidas, se colocaram em marcha com aquele carregamento, tão naturalmente como se aquele fosse um carregamento qualquer. ”294

Como se não bastasse, a saga dos lanchões teria mais adrenalina: durante uma tempestade, o Farroupilha naufraga, na costa de Santa Catarina; poucos marinheiros sobrevivem ao acidente – Garibaldi, o comandante, entre eles. Embarcado no Seival, o intrépido personagem entraria em Laguna, depois de passar por outras lagoas e pelo rio Tubarão, e participaria, em 22 de julho de 1839, do episódio que ficou conhecido como a “Tomada de Laguna”, vitória importante para a proclamação da República Juliana, em 29 de julho do mesmo ano. Na Marquês de Sapucaí, Rosa Magalhães apresentou um dos navios (provavelmente o Seival) sobre a charrete de madeira puxada por bois (imagem 77). Os animais exibiam chifres decorados com flores, fitas e estrelas prateadas – diálogo com as manifestações populares que se utilizam do boi enquanto elemento central, como o Boi de Mamão, típico dos estados do Sul (mais uma vez, uma interpretação festiva para um episódio de guerra). Inúmeros componentes fantasiados de pradarias formavam dois corredores humanos, nas laterais do carro alegórico, um recurso visual que dava a impressão de que o barco “navegava” sobre um campo verdejante – conjunto vivo, dançante, que o pintor Lucílio de Albuquerque jamais poderia ter imaginado.

294 MAGALHÃES, Rosa. Um por todos e todos por um. Sinopse do enredo do carnaval de 2006 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, presente no Livro Abre-Alas daquele ano (disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA).

197

Imagem 77: Quinta alegoria do desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2006, intitulada Garibaldi atravessa os campos com seu navio. Foto: Henrique Matos. Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

Ainda no desfile de 2006, havia outra embarcação: um pequeno batel, em frente ao carro de número 3, que representava o carnaval da cidade de Nice, berço de Garibaldi (imagem 78). Peixes com pérolas nas bocas compunham uma visão sofisticada das águas da Baía dos Anjos – águas de um azul intenso, companheiras para a escrita de boa parte deste trabalho.

Imagem 78: Terceira alegoria do desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2006, intitulada Nice – cidade natal de Garibaldi. Entre os peixes com pérolas nas bocas, um batel. Foto: Henrique Matos. Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

198

Barcos semelhantes já haviam aparecido em desfiles assinados pela autora: em 1995, nas laterais do carro 3, O cais, visão do porto do Rio de Janeiro, durante o Segundo Império, quando cientistas, nobres e vendedores populares se misturavam; em 1996, no carro 7, A chegada de D. Leopoldina ao Rio de Janeiro (imagem 79), com cilindros giratórios que simulavam o efeito das ondas; em 2000, na sexta alegoria, O primeiro desembarque na terra indígena (ver imagem 50); em 2002, no carro de número 3, A pescaria dos tubarões, visão alucinada dos relatos de André Thevet e Jean de Léry; e em 2008, no carro 5, D. João chega ao Rio de Janeiro (imagem 80). Este último, do enredo João e Marias, merece um olhar cuidadoso – e a explicação da carnavalesca ajuda a entender o porquê:

Depois de uma escala na Bahia, finalmente D. João chega a Rio de Janeiro, mais precisamente no lugar que hoje chamamos de Praça XV, num embarcadouro junto ao Chafariz de Mestre Valentim. Naquela época, a Baía de Guanabara era repleta de baleias, que foram exterminadas, tendo em vista que a cidade era iluminada com óleo de baleia. Assim, decidimos representar D. João chegando ao Rio em um barquinho levado por uma baleia.295

A baleia que trazia o singelo barquinho de um solitário D. João VI ao cais do Rio de Janeiro não era uma baleia qualquer: escamada, com barbatanas, era a materialização, na Passarela do Samba, de uma antiga tradição de elementos decorativos de mapas e cartas náuticas (signos utilizados pela artista em outras apresentações, como nos desfiles gresilenses de 1992 e 2000 – basta lembrarmos das serpentes marinhas do carro abre-alas, que também apresentava o rinoceronte Ganda). Mais especificamente, pode-se observar o diálogo com uma gravura de Kaspar Plautz, abade de Setenstetten, que “mostra o lendário São Brandão em busca da Terra Prometida dos Santos, a oeste da costa africana. A lenda do abade Brandão originou-se na Irlanda e associa temas pagãos, cristãos e clássicos.”296 A ilustração, apresentada por Gregory Claeys em Utopia, mostra uma criatura marinha (muito semelhante à baleia da alegoria de Rosa Magalhães) com dois esguichos d’água sobre a cabeça. Nas costas do bicho, além de uma caravela, vê-se um altar católico: velas acesas, o cálice para a Consagração (a transubstanciação do vinho no sangue de Jesus), um Cristo crucificado. Diante do altar, sacerdotes e demais pessoas professam a sua fé, ajoelhadas (imagem 81).

295 Justificativa presente no Livro Abre-Alas de 2008, disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA. 296 CLAEYS, Gregory. Obra citada, p. 73.

199

Umberto Eco apresenta a mesma gravura, em História das terras e lugares lendários, e explica que a famigerada baleia possuía nome: Jascônio. A explicação do autor italiano é muito interessante:

São Brandão e seus místicos marinheiros passam por muitas ilhas: a ilha dos pássaros, a ilha do inferno, a ilha que é apenas um rochedo perdido no mar, à qual Judas está acorrentado, e a falsa ilha que já havia enganado Simbad e onde a barca de Brandão atraca para, no dia seguinte, ao acender o fogo, perceber que a ilha reage, pois ilha não era, mas sim um terrível monstro marinho chamado Jascônio.297

O exercício (re)interpretativo praticado pela carnavalesca (João VI ocupa o espaço simbólico de personagens tão divergentes quanto podem ser Simbad e São Brandão) revela uma sobreposição de referências e camadas textuais que convergem, todas, para um horizonte utópico - não à toa, a baleia já apareceu neste trabalho, em citação de Eduardo Bueno sobre a ilha O’Brazil. O monarca português adquire, no lombo do Jascônio, ares de um herói solitário, espécie de Robinson Crusoe lusitano, guiando o olhar do leitor, novamente, para a tradição das ilhas afortunadas: “terras localizadas em oceanos secretos onde o sol sempre nasce ou se põe: as Ilhas dos Abençoados dos gregos, lar de heróis abatidos; Avalon da lenda galesa; Antilhas, ou as Ilhas das Sete Cidades dos portugueses; e a Ilha de St. Brendan dos irlandeses, cuja história fascinou a Europa mais de um milênio atrás.”298

Maria Augusta Rodrigues, comentarista dos desfiles de 2008 pela TV Globo, viu na alegoria da baleia um exemplo de o quanto a pesquisa aprofundada é importante – e um diferencial para a obra de Rosa Magalhães. Nas palavras de Augusta:

“Eu acho que o carnavalesco deve ser um artista o mais completo possível. E isso vai sendo acrescentado à medida que a gente vai trabalhando, vai viajando, a Rosa é uma pessoa que viaja muito. Além de uma excelente formação, ela é uma pessoa muito atualizada. Então os enredos são primorosamente históricos, e esse achado das Marias é muito interessante, e toda a parte de pesquisa visual, da cor, da pintura, enfim, porque essa alegoria, ela é basicamente uma alegoria pintada. Isso tem tudo a ver com a época, o tipo de pintura. Não é qualquer carnavalesco que faz isso. Faz quem conhece, quem acompanha, quem pesquisa, quem vai a museus, enfim, quem tem toda uma vivência no processo cultural brasileiro e também no exterior, no processo cultural europeu, no caso, e que a Rosa conhece muito bem.”299

297 ECO, Umberto. Obra citada, p. 155. 298 FISCHER, Steven Roger. Obra citada, p. 262. 299 Transcrição de comentário de Maria Augusta Rodrigues durante a transmissão televisiva da Rede Globo do desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2008.

200

Imagem 79: Alegoria 7 do desfile gresilense de 1996, intitulada A chegada de D. Leopoldina ao Rio de Janeiro. Peixes e conchas emolduravam o mar por onde deslizava uma galeota. Fonte: MAGALHÃES, Rosa. Fazendo Carnaval, p. 32.

201

Imagem 80: Quinta alegoria do desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2008, intitulada D. João chega ao Rio de Janeiro. Foto: Henrique Matos. Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

Imagem 81: Gravura de Kaspar Plautz, abade de Setenstetten, que ilustra o mítico monstro Jascônio, associado às histórias de São Brandão. Fonte: ECO, Umberto. Obra citada, p. 155.

202

Voltando aos grandes barcos, não se pode deixar de falar dos navios presentes nos desfiles dos anos 2000 e 2003. Elemento fundamental para a narrativa do enredo sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, em 1500, a quinta alegoria do desfile gresilense do ano 2000 representava a Nau Capitânia – um primoroso trabalho de cenografia. A carnavalesca descreve a obra, em O inverso das origens:

A arte acrobática circense teve início com os marujos, que nas horas de ócio se penduravam nas cordas e faziam acrobacias, e foi assim que os coloquei na Nau Capitânia. As cores dos trajes seguiram o espírito circense e foram aplicadas em muitas combinações de vermelho, azul, preto, amarelo e branco. A tripulação era formada por grumetes, soldados, nobres e os funcionários que deviam assumir suas novas funções. Não faltaram os ratos, que frequentam qualquer navio que se preze. Mil ratinhos de espuma foram jogados na plateia pelos marinheiros encarregados da limpeza. Um dragão, colocado na proa da Nau Capitânia, simbolizava os monstros que os navegantes de então julgavam existir nas profundezas do oceano.300

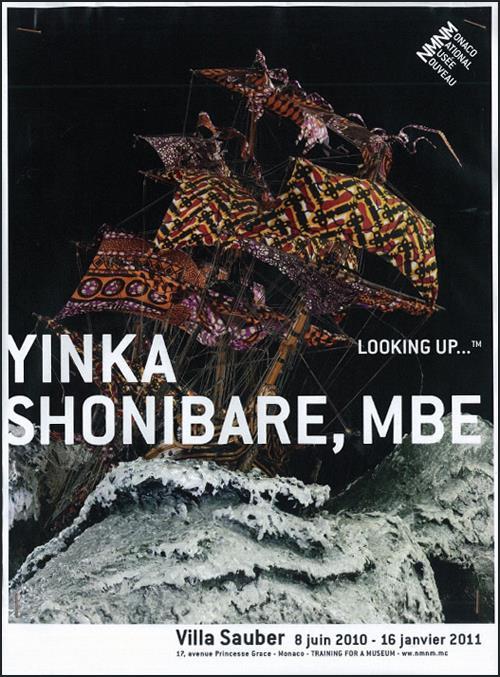

O dragão na proa não era novidade: o abre-alas salgueirense de 1991, no enredo sobre a Rua do Ouvidor, nada mais era que um navio exuberante, decorado com guirlandas de flores, cujas velas eram estandartes – e cuja carranca um dragão, em vermelho e rosa. Já o espírito circense também dava o tom da terceira alegoria concebida para o enredo de 2003 da Imperatriz Leopoldinense, sobre a pirataria. Intitulado Peter Pan, as crianças se encantam com histórias de piratas, o carro exibia o navio do Capitão Gancho, canhões à mostra, cercado por crocodilos, relógios, esqueletos e tesouros. Entre as ondas do mar, esculturas de sereias – imaginário que seria revisitado no enredo infantil de 2005, justamente no abre-alas. O mais complexo navio de Rosa Magalhães não navegou em águas estacianas ou gresilenses: sobre ondas em azul e branco, sintetizou a proposta estética do desfile de 2012 da Unidos de Vila Isabel. O tema foi trabalhado e apresentado por mim no XII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (ENECULT), ocorrido na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, em novembro de 2016. Sob o título Hibridismo cultural em desfile: as cores da diáspora no carnaval carioca, discorri, em breves 15 páginas, sobre o diálogo estabelecido entre a carnavalesca e o artista anglonigeriano Yinka Shonibare, a base do conceito visual apresentado em 2012, quando a comunidade do Morro dos Macacos cantou Você semba lá... que eu sambo cá! O canto livre de Angola.

300 MAGALHÃES, Rosa; NEWLANDS, Maria Luiza. Obra citada, p. 134.

203

Shonibare, artista em ascensão, vem desenvolvendo uma série de trabalhos que orbitam os conceitos de autenticidade, identidade e diáspora. As obras mais conhecidas, de inegável apelo visual, apresentam peças de diferentes épocas (mobiliários, salões de bailes, bibliotecas, mesas de banquetes, vestidos, casacas, navios, astronautas...) confeccionadas ou revestidas com “estamparias africanas” – tecidos lidos como representativos da África negra. O realizador, que bastante escreve sobre a própria produção, explica que enveredou por tais caminhos depois de ter a sua identidade questionada por um professor de Londres. Diz:

Penso que a minha negrura começou quando desci do avião em Heathrow. Vim para estudar pintura... Um dos meus professores veio ao meu atelier e disse-me – “Bom, você é africano, não é? Por que é que não faz arte tradicional autenticamente africana?” Evidentemente, dados os meus antecedentes, fiquei muito chocado com a ideia de que tinha de entender o conceito de uma autenticidade africana pura, de que se esperava isso de mim. Negava o meu compromisso com o modernismo e com a modernização. Por isso decidi explorar a noção de autenticidade e do que ela poderia significar. Foi então que concluí que a ideia de lealdade ou de fidelidade é-nos sempre imposta pelos outros, de fora. 301

A partir de tal provocação, decidiu deixar de lado a arte abstrata e passou a criar os objetos com estampas – um trabalho revestido da mais interessante ironia:

Considerados por toda a gente como panos tipicamente africanos, inclusive pelos próprios africanos desde os anos de 1970, são de facto um produto inventado na Holanda, inspirado nos batik indonésios de Java, que os holandeses e ingleses começaram a produzir industrialmente para exportar para África no século XIX. Emblemas privilegiados da imbricação colonial, os tecidos “africanos” funcionam na obra de Shonibare como um dispositivo particularmente eficaz, quer conceptualmente quer formalmente, para lidar com a sua condição de artista contemporâneo de origem africana e com os dilemas dessa condição. 302

Muito resumidamente, os panos estampados utilizados por Shonibare, lidos como representativos de uma “estética africana”, são provenientes “do diálogo (que, historicamente falando, está mais para discurso monológico de implicações violentas, vide o sangue dos colonialismos e imperialismos) entre países europeus e africanos –exemplificação da ideia de Stuart Hall de que as nações modernas são híbridos

301 DIAS, José António Fernandes. Das esquinas do olhar. Artigo disponível no seguinte sítio: http://www.artafrica.info/html/artigotrimestre/4/artigo4.php. Acesso em 15/07/2012. 302 DIAS, José António Fernandes. Obra citada.

204

culturais.”303 Tais “tecidos polifônicos” “moldam peças do imaginário do colonizador que representam a imposição, a mão de ferro colonialista que pesou sobre as nações africanas”304 – ou seja: uma proposta de indiscutível teor crítico, um exemplo de o quanto a arte contemporânea tenciona as narrativas diaspóricas e põe em xeque os conceitos cristalizados de “autenticidade” e “tradição”. Stuart Hall, em Da Diáspora, explica que nas areias (movediças) da cultura popular existe um “termo traiçoeiro”: tradição. Invocado sem parcimônia em qualquer debate sobre escolas de samba e carnaval carioca (inclusive dá nome a uma escola de samba sediada no Campinho, dissidência da Portela, de cuja comissão de carnavalescos já participou Rosa Magalhães, em meados da década de 1980), o termo, nas palavras do teórico, expressa “um elemento vital da cultura”, mas que “tem pouco a ver com a mera persistência das velhas formas.”305 Mais do que pensar na “tradição da ruptura” de Octávio Paz, importante é compreender que, na esteira do que explica Felipe Ferreira, as escolas de samba, organismos vivos que são, elaboram “estratégias de sobrevivência”306 e forjam tradições no fogo inapagável da cultura. Nenhuma tradição, nesse sentido, é algo estanque ou imutável. Para Hall, “os elementos da ‘tradição’ não só podem ser reorganizados para se articular a diferentes práticas e posições e adquirir um novo significado e relevância”307, mas podem se converter em “formas de luta”, entrecruzandose (ou, nos termos de Ferreira, Maria Laura Cavalcanti e Nilton Santos, negociando) com “tradições antagônicas”. O teórico da diáspora é direto ao afirmar que “as tradições não se fixam para sempre: certamente, não termos de uma posição universal em relação a uma única classe.”308

Os navios de Yinka Shonibare (imagem 82), heterotópicos símbolos da invasão de territórios, construção de novas fronteiras, imposição de idiomas, religiões, padrões de vestuário e demais práticas culturais “civilizadas”, tráfico de corpos escravizados e produtos da biodiversidade, tais navios, construídos pelos colonizadores, são

303 BORA, Leonardo Augusto. Hibridismo cultural em desfile: as cores da diáspora no carnaval carioca. Anais do XII ENECULT, 2016, p. 09. Disponível no seguinte sítio: http://www.cult.ufba.br/enecult/anais/2894-2/. Acesso em 20/11/2017. 304 BORA, Leonardo Augusto. Obra citada. 305HALL, Stuart. Da Diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG/Humanitas, 2011, p. 243. 306 Ver FERREIRA, Felipe. Estratégias de sobrevivência: o surgimento das escolas de samba no Brasil de Getúlio Vargas. In: FERREIRA, Felipe. Escritos carnavalescos, p. 151/165. 307 HALL, Stuart. Obra citada, p. 243. 308 HALL, Stuart. Obra citada, p. 243.

205

apresentados ao público revestidos com a suposta estética dos colonizados. Aqui, é válido pensar nos ensinamentos de outro teórico da diáspora, Homi Bhabha, para quem é uma importante característica da crítica cultural (dialógica, polifônica, na trilha das análises discursivas de nomes como Bakhtin e Foucault) a construção de “um objeto político que é novo, nem um e nem outro.”309 Segundo Bhabha, “a linguagem da crítica é eficiente não porque mantém eternamente separados os termos do senhor e do escravo, do mercantilista e do marxista, mas na medida em que ultrapassa as bases de oposição dadas e abre um espaço de tradução: um lugar de hibridismo (...).”310 Nesse sentido, as embarcações coloridas de Shonibare desconstroem, “não sem ironia, os discursos sedimentados das fronteiras fixas, deslocando a problemática para o espaço do intercâmbio. ”311 Continente e conteúdo se misturam e o objeto em si passa a ser sujeito da história: “os navios de Shonibare, portanto, não apenas levam a memória dos africanos para outros continentes; eles, os navios europeus, também são a memória africana.”312

Rosa Magalhães, ao desenvolver um enredo em cujo título se observa uma “oposição complementar” separada pelo Atlântico (Você semba lá que eu sambo cá (...)), decidiu dialogar com um artista cuja obra justamente tenciona as travessias transatlânticas. No artigo apresentado durante o XII ENECULT, defendi o seguinte:

Os dêiticos lá e cá deixam implícita a presença do Atlântico, oceano que une e separa as diferentes nações, a rota por onde os corpos escravizados vinham de lá, para, ao final das longas viagens nos porões dos tumbeiros, aportarem no Valongo cá – onde, a despeito do sofrimento comparável aos maiores genocídios da história, contribuiriam sobremaneira para o florescer do samba. A carnavalesca, ciente dessas sutilezas, assimilou a proposta fronteiriça de Shonibare e concebeu um conjunto visual de alegorias e fantasias que fundiam, nas formas e nos tecidos, Angola e Brasil. Três alegorias do desfile, a segunda, a quarta e a sétima, merecem especial destaque, uma vez que apresentaram configurações plásticas curiosas e demarcaram os três momentos distintos do enredo, quais sejam: a vida dos negros em Angola, antes da escravidão; a travessia do oceano, em um navio negreiro; e a fusão cultural ocorrida no Brasil, nos terreiros religiosos e festejos populares. O segundo carro alegórico, chamado Imbondeiro, a Árvore da Vida, era basicamente uma única escultura de árvore, com grossas raízes e muitos galhos sem folhas. O revestimento da escultura representou o componente original, fator que transformou aquela que provavelmente foi uma das mais baratas alegorias do ano na mais comentada de todas (a estilista Isabela Capeto, julgadora do prêmio Estandarte de Ouro, defendeu que a árvore não deveria ser desmontada após o desfile, mas exposta no Museu de Arte Moderna - MAM). A exemplo de Shonibare, Rosa revestiu a peça com uma infinidade de retalhos, criando uma imagem sintética e, ao mesmo tempo, bastante

309 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 51. 310 BHABHA, Homi K. Obra citada, p. 51. 311 BORA, Leonardo Augusto. Obra citada. 312 BORA, Leonardo Augusto. Obra citada.

206

complexa, dado o emaranhado de formas geométricas e a mistura gritante de cores quentes. O detalhe curioso é que os tecidos africanos propriamente ditos foram pouco utilizados; para baratear o custo, optou-se por criar estampas a partir de recortes de tecidos variados, simulando à brasileira o visual de Shonibare. E a tática deu certo: a impressão, à distância, era de que toda a escultura era revestida por tecidos africanos – a ilusão do carnaval. A quarta alegoria, Do Porto de Luanda ao Rio de Janeiro: o trajeto do navio, guarda maior complexidade, posto que releitura carnavalizada dos já carnavalizantes navios estampados de Shonibare. Fosse a arte feita de definições simplistas, Rosa construiu um navio de Shonibare de grandes proporções e o colocou na avenida, repleto de composições (pessoas fantasiadas que saem sobre as alegorias). Mas como não estamos num mar de calmarias, não se pode dizer que o navio de Rosa é um navio de Shonibare. Primeiramente, é preciso levar em conta o contexto em que o navio de Rosa foi apresentado, um desfile de escola de samba. Na Marquês de Sapucaí não temos uma instalação a desfilar, mas uma alegoria, ou seja: a natureza do objeto é outra, o rito que o envolve não é o mesmo das exposições do artista. Com base nisso, parece frágil o argumento de que o navio de Rosa é uma cópia, plágio de outra obra; antes uma releitura, um diálogo com outro artista. As técnicas de construção (inclusive devido às dimensões da peça) são diversas, as estamparias também. O que pode ser considerado equivalente ou ao menos similar, o fato que justifica o diálogo, é a interpretação que subjaz o navio: ele também sintetizava, no desfile da Vila Isabel, a fusão cultural entre diferentes continentes (no caso, a África e a América), representando a memória africana a cruzar o oceano. Não à toa, a ala que antecedia a alegoria, a ala das baianas, usava roupas com sobreposições de tecidos africanos e se chamava Memória africana. Finalmente, a sétima alegoria, O negro rei Martinho e a sua corte da Vila Isabel, é exemplo da mescla entre referências da cultura pop, o mainstream, e os trabalhos de Yinka Shonibare e Rubem Valentim, representativas de um universo mais “erudito”. No carro, que homenageava o cantor e compositor Martinho da Vila, viam-se três blocos de referências visuais. A escultura que dominava a cenografia, uma cabeça de leão estilizada, dialogava com peças confeccionadas para o musical da Broadway O Rei Leão, dirigido por Julie Taymor. O revestimento de parte da alegoria utilizava as estampas africanas, a permanência da conversa com Shonibare. Nas laterais do carro, finalizando a decoração, esculturas que reproduziam criações de Rubem Valentim, artista plástico brasileiro que reinterpretou símbolos ligados às religiões afro-brasileiras em suas pinturas e esculturas. A arte de Valentim, a exemplo do trabalho de Shonibare, está no limiar entre diferentes culturas, é híbrida – bem como o candomblé e a umbanda. A escolha do artista, portanto, foi cuidadosamente pensada por Rosa Magalhães, que procurou fechar o desfile da escola (a alegoria representava, simbolicamente, a travessia do Atlântico no sentido inverso: o Brasil aportando em Angola, conduzido por Martinho da Vila) com referências à arte nacional.313

O estampado navio que atravessou a Marquês de Sapucaí, no róseo amanhecer do dia 13 de fevereiro de 2012 (imagens 83 e 84), contribuindo para a apoteótica apresentação da Unidos de Vila Isabel (considerada a campeã daquele ano, para o público e para a crítica), não era, portanto, um navio qualquer, mas uma obra de arte conectada à contemporaneidade (vide o conteúdo da exposição Ex-África, montada no CCBB carioca,

313 BORA, Leonardo Augusto. Obra citada.

207

no primeiro semestre de 2018), heterotopia ainda mais heterotópica, diaspórica, disposta a inverter as cartas náuticas do mundo (imagem 85).

Imagem 82: Cartaz de exposição de Yinka Shonibare, realizada no Principado de Mônaco, em 2011. Fonte: http://www.yinkashonibarembe.com/. Acesso em 10/03/2017.

208

Imagem 83: Visão frontal da quarta alegoria do desfile da Unidos de Vila Isabel, no carnaval de 2012, intitulada Do porto de Luanda ao Rio de Janeiro: o trajeto do navio negreiro. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carnaval. Acesso em 10/03/2017.

Imagem 84: Visão lateral da quarta alegoria do desfile da Unidos de Vila Isabel, no carnaval de 2012, intitulada Do porto de Luanda ao Rio de Janeiro: o trajeto do navio negreiro. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carnaval. Acesso em 10/03/2017.

209

Imagem 85: Sem título. Acrílica sobre tela de Arjan Martins, artista contemporâneo brasileiro, exposta na mostra Ex-África, em cartaz do CCBB carioca de 20 de janeiro a 26 de março de 2018. Foto do autor.

210