48 minute read

VII – Conclusão – Utopias antropofágicas

VII – Conclusão – Utopias antropofágicas

...Naquele Império, a Arte da Cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade, e o mapa do Império, toda uma Província. Com o tempo, esses Mapas Desmesurados não foram satisfatórios e os Colégios de Cartógrafos levantaram um Mapa do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele. Menos Afeitas ao Estudo da Cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era Inútil e não sem Impiedade o entregaram às Inclemências do Sol e dos Invernos. Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e por Mendigos; em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas.

Advertisement

Jorge Luis Borges – do rigor na ciência (Suárez Miranda: Viajes de Varones prudentes, livro quarto, cap. XLV, Lérida, 1658.)

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2018. Na área de concentração da Marquês de Sapucaí, enquanto desfilava a primeira escola da segunda noite de desfiles do Grupo Especial, Unidos da Tijuca, eu caminhava em meio às alas e alegorias da Portela, no lado conhecido como Balança. Encontrei amigos, parei para falar com eles. Latões de Antártica. Fotografava, com o mesmo encanto que me fez aportar no Rio, em 2 de fevereiro de 2008, detalhes que me lembravam da pesquisa sobre Rosa Magalhães – ali eu estava enquanto folião, enquanto agente credenciado (um dos carnavalescos da Acadêmicos do Cubango, que se apresentara no sábado) e enquanto pesquisador, o olhar etnográfico. O enredo que muito em breve desfilaria na Passarela do Samba reunia os principais pontos abordados neste trabalho, o que, é lógico, me enchia de expectativas (isso, inclusive, já foi falado; prefiro, porém, os discos riscados, os chiados, evocando a bela sabedoria de Clara, a protagonista de Aquarius, e os princípios do Wabi-sabi). Mais uma vez, a carnavalesca desenvolvia uma narrativa de viagem. A rigor (ainda que sem o rigor na ciência, a provocação borgiana), duas viagens: a que trouxe famílias de judeus sefarditas à Pernambuco de Maurício de Nassau – famílias que se fixaram na Formosa Recife e fundaram a Sinagoga Kahal Zur Israel; e a que levou 23 judeus refugiados (como não pensar nos 24 marinheiros abandonados por Vespúcio?400)

400 Quem narra a história é o jornalista Paulo Carneiro, cuja obra é referenciada pela carnavalesca Rosa Magalhães. Ver: CARNEIRO, Paulo. Caminhos Cruzados – a vitoriosa saga dos judeus do Recife, da expulsão da Espanha à fundação de Nova York. Rio de Janeiro: Autografia, 2015.

293

às terras geladas de Nova Amsterdã, depois da Insurreição Pernambucana (o enredo da Unidos de Vila Isabel de 1972, Onde o Brasil aprendeu a liberdade, cujo samba, de autoria de Martinho da Vila, riscou distâncias na voz de Beth Carvalho). Viagens feitas de navios, as heterotopias em si – daí a presença de um barco (imagem 123), na Comissão de Frente coreografada por Sérgio Lobato (o mesmo experiente bailarino que coreografou os Exus da Comissão de Frente da Cubango), e de um imponente navio pirata (imagens 124 e 125), na quarta alegoria da Portela, cujas luzes então se acendiam, iluminando os rostos maquiados das composições – uma tripulação de esqueletos, o que me fez lembrar do cemitério São João Batista, o segundo carro alegórico do desfile da São Clemente de 2015. Viagens que uniam o sertão e o agreste pernambucanos (xilogravuras, chitas, bordados e estampas associadas à arte em couro do cangaço, como os trabalhos de J. Borges e Espedito Seleiro, adornavam as fantasias (imagem 126); também havia menções a Glauber Rocha, como a presença do disco solar que emoldura Corisco, no cartaz de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, no costeiro de uma das primeiras alas (imagem 127); sem falar nos cactos, caranguejos, carcarás e animais da caatinga, com destaque para o tatu - o que me fez lembrar do segundo carro alegórico do desfile da Unidos de Vila Isabel de 2013) à neve de Nova Amsterdã (imagens 128, 129 e 130) – não apenas o olhar estrangeiro em contraste com os sabores nacionais como a presença do gelo (pinheiros brancos, bisões, casebres e moinhos de madeira falquejada). Índios, muitos: os primeiros habitantes da região então invadida pelos holandeses desfilaram com imensos cocares e moicanos (imagem 131); na mesma alegoria, viam-se as típicas “ocas” das nações ameríndias norte-americanas, feitas de peles, no formato cônico. Ao final, a clara mensagem de um ideal utópico: botes de refugiados eram recebidos pela Estátua da Liberdade (imagens 132 e 133), em cujo pedestal está gravado um trecho do poema The New Colossus, de Emma Lazarus, descendente dos judeus que para lá imigraram:

Not like the brazen giant of Greek fame, with conquering limbs astride from land to land; Here at our sea-washed, sunset gates shall stand a mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning, and her name Mother of Exiles. From her beacon-hand glows world-wide welcome; her mild eyes command

294

the air-bridged harbor that twin cities frame.

“Keep, ancient lands, your storied pomp!” cries she with silent lips. “Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me, I lift my lamp beside the golden door!”401

Imagem 123: Comissão de Frente da Portela, na concentração para o desfile de 2018. O tripé que acompanhava a apresentação dos bailarinos era justamente um barco, símbolo heterotópico. Foto do autor.

401 Disponível no seguinte sítio: https://www.poetryfoundation.org/poems/46550/the-new-colossus. Acesso em 10/03/2018. Tradução livre, sem preocupação com a métrica: Não como o famoso gigante grego, de bronze, / com pernas abertas e conquistadoras que abarcam a terra inteira. / Aqui, nos nossos portões ao pôr-do-sol banhados pelo mar, / ergue-se uma poderosa mulher com uma tocha, cuja chama / é o relâmpago aprisionado, e o seu nome / é Mãe dos Exilados. Do farol de sua mão / Brilha um boas-vindas universal; os seus olhos suaves comandam / O porto de uma ponte-aérea que enquadra as cidades-gêmeas / “Mantenham, terras antigas, a sua pompa histórica!”, ela chora / com lábios silenciosos. “Dê-me os seus fatigados, os seus pobres / as suas multidões estranguladas ávidas por respirar liberdade, / o refugo miserável da sua costa apinhada. / Mande-me estes, os sem-abrigo, os cuspidos pelas tempestades, / pois eu ergo o meu farol ao lado do portal dourado!”

295

Imagem 124: Alegoria do navio pirata, no desfile de 2018 da Portela. O tema da pirataria aparece em diferentes narrativas de Rosa Magalhães e é trabalhado por Michel Foucault em Outros espaços. Foto do autor.

Imagem 125: Composições fantasiadas de piratas, na concentração da Portela, em 2018. Condensavam, em suas vestimentas esfarrapadas, o espírito aventureiro dos desbravadores dos mares. Foto do autor.

296

Imagem 126: Detalhes das saias das baianas da Portela, ainda na área de concentração, no carnaval de 2018. A presença dos pássaros, reproduções de xilogravuras nordestinas, evocava o espírito da liberdade em meio aos galhos retorcidos do sertão. Foto do autor.

Imagem 127: Ala feminina da Portela, expressando o contraste entre o chão rachado das secas e os verdejantes canaviais onde judeus imigrantes trabalharam, no Brasil Holandês. Nas cabeças e nos costeiros, referências ao sol do cartaz de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, marco do Cinema Novo. Foto do autor.

297

Imagem 128: Nova Amsterdã na Neve, o quinto carro alegórico do desfile de 2018 da Portela. Bisões e ocas indígenas sobre uma paisagem gelada: a recorrência do branco invernal, em Rosa Magalhães, expressa um contraste entre o estrangeiro e a tropicalidade. Foto do autor.

Imagem 129: Fantasias indígenas e europeizantes dividiam espaço, na alegoria gelada da Portela, em 2018. As construções de madeira falquejada (casebres e moinhos) falavam da fundação de Nova Amsterdã, colônia holandesa na América do Norte – uma narrativa fundacional clássica. Foto do autor.

298

Imagem 130: Na parte traseira do mesmo carro alegórico portelense, pinheiros nevados guiavam o olhar dos espectadores a uma tradição de “alegorias geladas” concebidas por Rosa Magalhães ao longo da sua trajetória. Foto do autor.

Imagem 131: Desfilantes portelenses fantasiados de índios moicanos, na entrada da Marquês de Sapucaí, em 2018. As tribos nativas da região invadida por holandeses (e, depois, ingleses) foram transformadas em alas por meio da aquarela de Rosa Magalhães. Foto do autor.

299

Imagem 132: A Estátua da Liberdade da sexta e última alegoria da Portela, no carnaval de 2018, é preparada para o desfile, na área de concentração. Foto do autor.

Imagem 133: Último carro alegórico do desfile de 2018 da Portela, expressando uma sobreposição de tempos e espaços. À frente, botes de refugiados tocavam nessa delicada questão contemporânea. No “corpo” da alegoria, prédios espelhados de Manhattan e letreiros luminosos da Broadway. Na parte traseira, os imigrantes que construíram a cidade, sobre vigas de metal. Foto: Cris Gomes e Luana Rayssa. Fonte: http://revistacarnaval.com.br/2018/02/17/veja-como-foi-o-desfile-da-portela-em-2018/. Acesso em 10/03/2018.

300

Emma Lazarus, no soneto de 1883, exalta a “Mãe dos Exilados”, aquela que lança a esperança a todos os povos e acolhe os miseráveis e moribundos, as vítimas das tempestades. Os acordes utópicos são evidentes e expressam mais um diálogo literário proposto pela carnavalesca, que misturou, no último carro alegórico do desfile portelense, os painéis e letreiros luminosos da Broadway (inclusive o musical O Rei Leão, de Julie Taymor, era um dos espetáculos anunciados – referência da autora a uma das referências utilizadas por ela, na composição do desfile da Unidos de Vila Isabel de 2012, sobre a diáspora negra que trouxe milhões de angolanos escravizados ao Brasil, levando, na segunda metade do século XX, a Kizomba do bairro de Noel para os terreiros de Luanda) com a visão dos excluídos amontoados em botes salva-vidas, todos maquiados para parecerem sujos, usando roupas compostas por fragmentos de tecidos azuis. Um contraste, portanto, que bem expressa as brutais contradições da contemporaneidade, quando o mundo se vê diante da mais grave crise de refugiados desde o final da II Guerra e dos horrores dos campos de concentração, a “solução final” do totalitarismo nazista. Em um mesmo carro alegórico, o glamour das vedetes dos teatros e o brilho dos arranhacéus (incluindo o Empire State Building e a simbologia do King Kong, a alteridade e o exótico destruídos pela “civilização”) da Capital do Mundo eram obrigados a dialogar com a miséria dos desvalidos, aqueles que se veem à deriva, entregues aos mares revoltos do abandono apátrida. Na traseira do carro, uma interpretação viva para a famosa série de fotografias que registrou para a posteridade o trabalho dos operários anônimos que ergueram os edifícios de Manhattan e comiam os seus sanduíches sem redes nem capacetes. O que se via era uma viga, suspensa, pairando sobre uma cidade em permanente (re)construção (interessante é pensar na sequência final de Gangues de Nova York, o controverso longa-metragem de Martin Scorsese, de 2002, que mostra a erupção da metrópole espelhada por sobre cemitérios de imigrantes irlandeses). Ironicamente, os julgadores despontuaram a criação por problemas de acabamento – que realmente existiam, a despeito da complexidade discursiva. O enredo da Portela adquire colorido político mais intenso uma vez que foi proposto e materializado após o presidente norte-americano Donald Trump, republicano, ter proferido, durante a campanha que o levou à Casa Branca (foi eleito em 9 de novembro de 2016, quando derrotou a democrata Hillary Clinton) e ao longo do primeiro ano de mandato, uma série de declarações assumida e orgulhosamente xenófobas, defendendo o fechamento das fronteiras (inclusive a construção de um muro para separar os Estados

301

Unidos do México) e a adoção de medidas restritivas (ou mesmo proibitivas) com relação ao acesso de imigrantes de determinados países islâmicos, como Síria, Líbia, Irã, Sudão, Somália e Iêmen. O discurso levado para a Sapucaí dizia o oposto, pintando os Estados Unidos com as cores da tolerância e do acolhimento. Umaalegoria heterocrônica: à frente, os imigrantes que pedem abrigo nos botes de plástico do século XXI; atrás, os imigrantes que levantaram as barras de ferro, os tijolos alaranjados e as pilastras de concreto da skyline observada pelos olhos dos viajantes que hoje aportam na megalópole. No meio, a Broadway, buás e lantejoulas de viço carnavalesco. A transexual Rogéria Meneguel aos pés da estátua, Chama da liberdade, com asas de águia em amarelo-fogo. Eu via, ali, uma espécie de Anjo da História, o quadro de Paul Klee teorizado por Walter Benjamin e revisitado por Benedict Anderson, em Comunidades Imaginadas.402 Fragmentos, retalhos, farrapos, ruínas (de linhas tortas, os tragos marianos), estilhaços de uma cidade junto às telas de led –“depara-se com as ruínas de cidades abandonadas, sem as muralhas que não duram, sem os ossos dos mortos que rolam com o vento: teias de aranha de relações intricadas à procura de uma forma.”403

Não para aí. Os figurinos da penúltima ala que desfilou à frente da alegoria Nova York, Pedestal da Liberdade, intitulada Somos todos imigrantes, misturavam elementos de roupas típicas dos mais diferentes países, tudo colorido de azuis intensos, predominando o azul marinho e o azul royal (mesma cor utilizada para maquiar os rostos dos desfilantes – segundo o comentarista Milton Cunha, “pele de Portela”). Tais roupas foram inspiradas em pinturas de Marc Chagall, ele também um imigrante, o mesmo artista que ditou o colorido do carnaval que eu e Gabriel Haddad elaboramos para a Acadêmicos do Sossego, em 2016, sobre as imagens poéticas de Manoel de Barros - poeta que explicitamente menciona Chagall, no poema As Lições de R. Q., presente no Livro sobre Nada, de 1996:

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas.

402 Ver ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 224. 403 CALVINO, Ítalo. As cidades e as trocas. In: As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 72.

302

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte não tem pensa: O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja: Deus deu a forma. Os artistas desformam. É preciso desformar o mundo: Tirar da natureza as naturalidades.

Fazer cavalo verde, por exemplo. Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall.404

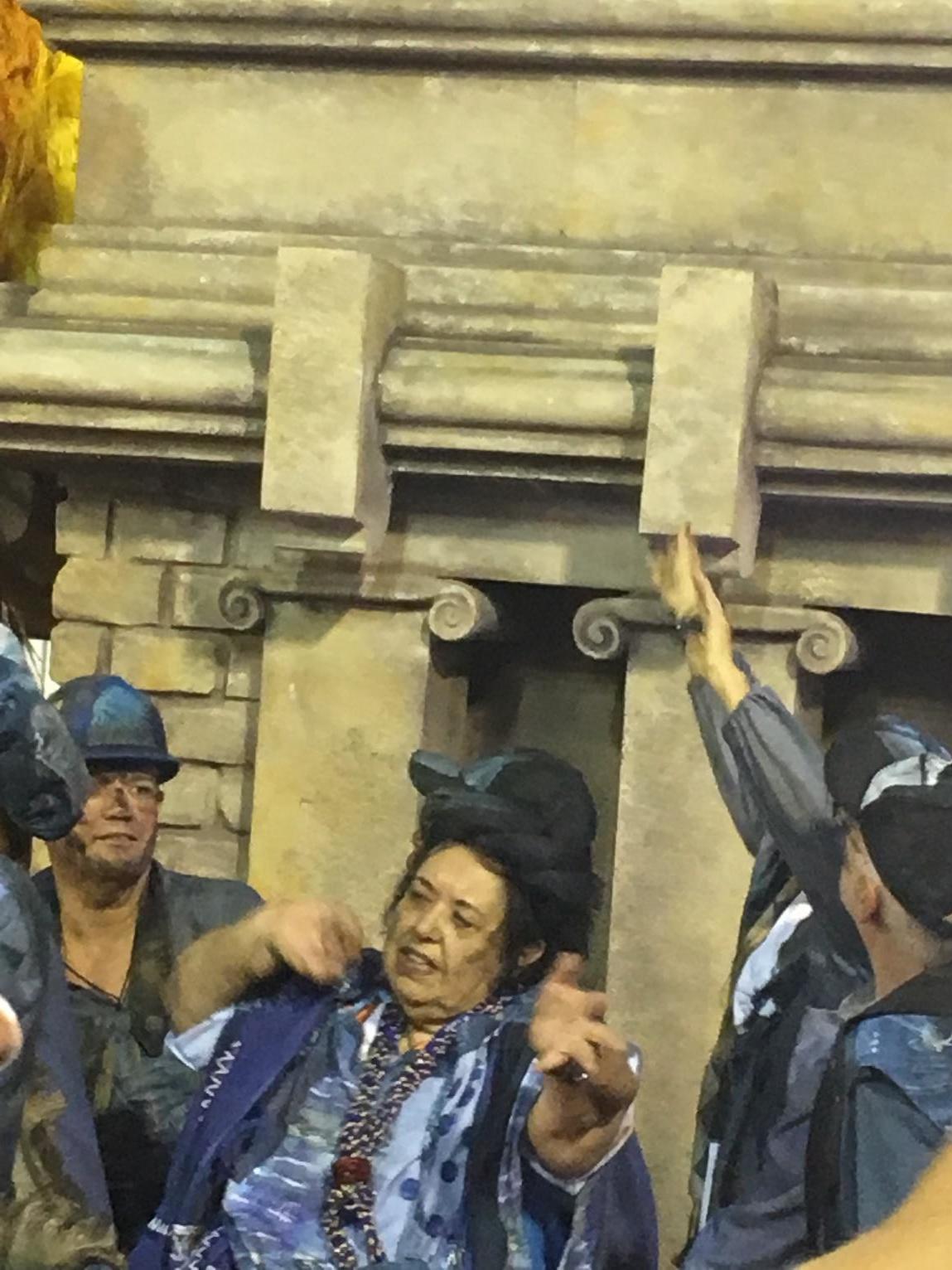

Chagall, judeu nascido na atual Bielorrússia que precisou se exilar nos Estados Unidos durante o Terceiro Reich, me acompanhou durante o intercâmbio em Nice, cidade em que adquiri alguns livros sobre a obra dele – inclusive aquele em que são apresentadas as ilustrações para as fábulas de Jean de La Fontaine. Lá está localizado o Musée National Marc Chagall, edifício projetado pelo próprio artista, que concentra o conjunto de telas que traduzem episódios do Pentateuco, além de uma tábua zodiacal em mosaico. Na condição de imigrante que então eu vivenciava, encontrei na “vizinhança” de Chagall um afago permanente. Nas visitas ao museu, diante de Adão e Eva expulsos do Paraíso (o fundo azul-esverdeado, fluido; as aves, os peixes, as cabras; o anjo do Senhor e os expulsos em branco, os cabelos de Eva vermelhos, os de Adão azuis; e um corpo enigmático, cabeça de sol e pele de flores e arbustos, amarelado, a expressar a Árvore do Conhecimento – cujo fruto, maçã ou maracujá, foi mordido pelo primeiro homem, um eco de Camus e um enredo de Rosa Magalhães), pensava em John Milton e em Thomas More, pensava na condição de imigrante e nas narrativas diaspóricas que me levavam às lições do catecismo – que hoje eu nego, porque faço carnaval? Não para aí (2). Rosa Magalhães, a autora da ópera, estava em um daqueles botes, vestindo os retalhos azuis, o rosto maquiado sujo, as pernas para cima, junto a outros componentes também aos farrapos – entre eles, Samuel Abrantes, alter ego de Samile Cunha (ou viceversa). A autora voltava a tomar parte do cortejo enquanto composição de alegoria,

404 BARROS, Manoel de. Poesia Completa. São Paulo: LeYa, 2013, p. 234.

303

usando, sem dúvidas, a mais dolorosa (e a mais politizada) das roupas que já vestira. Não havia brilhos, não havia glamour. Quando a artista passou por mim, cantando o samba e acenando para as pessoas que se acotovelavam no “joelho” da entrada da Avenida, a imagem se fixou nos meus olhos feito algo relampejante e literalmente fragmentado. Penso nas linhas de Didi-Huberman:

O “destroço” – o torso, o corpo despedaçado, o fragmento corporal – de um símbolo sob o fogo da “sublime violência do verdadeiro”: há nessa figura essencialmente “crítica” toda uma filosofia do traço, do vestígio. Lembremo-nos da “floresta de símbolos” que olhavam, de modo estranho embora familiar, o herói baudelairiano citado por Benjamin. Este último desenvolvimento nos leva a modificar ou a precisar a cena: imaginamos doravante essa floresta com todos os vestígios de sua história, suas árvores partidas, vestígios de tempestades, suas árvores mortas invadidas por outras vegetações que crescem ao redor, suas árvores calcinadas, vestígios de todos os raios e de todos os incêndios da história. Então, a imagem dialética torna-se imagem condensada – que nos põe diante dela como diante de uma dupla distância – de todas essas eclosões e de todas essas destruições. Não há portanto imagem dialética sem um trabalho crítico da memória, confrontada a tudo o que resta como ao indício de tudo o que foi perdido.405

A passagem da Portela e a passagem de Rosa Magalhães sobre um dos botes de refugiados da última alegoria do cortejo, aos meus olhos, promoveu um pequeno e silencioso incêndio nos tantos fragmentos que me fazem a memória. Aplaudi a passagem dela e reprocessei o conceito de imagem dialética teorizado por Didi-Huberman, conceito este que acompanha os meus escritos desde as primeiras matérias cursadas no Mestrado. As árvores partidas da floresta de pau-brasil. A Comissão de Frente da Portela se chamava Diáspora, palavra que possui o mesmo prefixo de dialética, dia, através de. Bailarinos (com roupas que tecidos amarrados) simulavam o mar intempestivo ao redor do barco que conduzia os judeus a Nova York (imagem 134). Ao final da coreografia, o barco se transformava em uma águia e um dos marinheiros abria a bandeira dos refugiados, laranja com uma faixa preta (imagem 135). Pensei, ao ver a cena (exibida em um dos telões da área de concentração da Sapucaí, a imagem filtrada e expandida ao globo), na fala proferida por Ali Hıdır Eligüzel e Yağız Alp Tangun, pesquisadores da Dokuz Eylül University, na Turquia, durante a mesa 14, nomeada Contemporary concerns, da 17ª Conferência da Sociedade de Estudos Utópicos da Europa, ocorrida em Lisboa, em julho de 2016 – quando a vitória

405 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 174.

304

do caricato Donald Trump parecia algo impensável, ainda que os fantasmas da xenofobia se materializassem com mais ectoplasma em países como a Áustria, uma sinalização perigosa de que o mundo caminhava a passos largos para o recrudescimento dos nacionalismos e o fechamento das fronteiras.

Imagem 134: Apresentação da Comissão de Frente da Portela, no desfile de 2018. Enquanto 8 bailarinos executavam movimentos para representar o oceano intempestivo, os 7 componentes sobre o barco encenavam a viagem dos imigrantes judeus. Foto: Wigder Frota. Acervo pessoal.

Imagem 135: Componente da Comissão de Frente da Portela, no desfile de 2018, exibindo para o público e o júri a bandeira dos refugiados. Foto: Alexandre Durão – G1. Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/carnaval/2018/noticia/desfile-da-portela-veja-fotos.ghtml.

305

Era o dia 7 de julho, mais precisamente, manhã de muito calor, céu sem nuvens, azul intenso, o sol inteiro nos pêssegos que se dependuravam orgulhosos, na entrada da Universidade Nova (cuja arquitetura lembra um livro aberto). Da mesma mesa participava Manuela Salau Brasil, socióloga da Universidade Estadual de Ponta Grossa, cujo trabalho versava sobre as “vozes da utopia” nos 15 anos de Fórum Social Mundial. Os mapas se desenham rápidos, na cabeça de um marinheiro: lembrei que mais do que da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais paranaenses (que me levavam ao Campo Geral de Miguilim), eu gostava das viagens para Ponta Grossa, e das viagens de ônibus, porque necessariamente parávamos em Fernandes Pinheiro, a terra do meu Nonno violinista que dá nome à rua onde cresci, Leonardo Bora, de uma ancestralidade judia perdida nas fronteiras de Veneza. Fernandes Pinheiro, a cidade que possui a maior estátua de São Sebastião do mundo, o santo de que ele era devoto. Lembrei, também, que eu havia participado da edição de 2009 do Fórum Social Mundial, realizada em Belém, a cidade que fez Mário de Andrade tombar apaixonado, pleno de desejos, saboreando sorvetes. A cidade onde Jesus nasceu, no presépio do Manifesto Antropófago. Traçava as minhas rotas mentais quando fui surpreendido pela fala de Ali e Yağız: pedirem silêncio ao público presente no Auditório 2 e dedicaram a apresentação do trabalho ao menino Alan Kurdi, de três anos, fotografado morto nas areias de uma das praias de Bodrum, na Turquia, em 2 de setembro de 2015. A foto do menino sírio, imigrante não-refugiado, vítima de um naufrágio na “costa esmeralda” da Turquia, a foto tantas vezes exposta, debatida e problematizada nos telejornais e nas redes sociais adquiria, naquele momento, uma voz. Duas vozes: as vozes dos rapazes sírios, ambos refugiados na Turquia e albergados pela universidade Dokuz Eylül. Vozes graves, que não titubeavam ante a dificuldade da leitura em inglês, a língua oficial do evento. Vozes que leram um paper intitulado An Island of Global Refugees in Utopia’s 500th Anniversary, 406 enfocando a

406 O resumo do trabalho diz o seguinte: Utopias can represent widening borders to the benefit of humankind. Illimitable methodology means will power and responsibility in structuring the way the world wanted to live. All utopian books have a special place in utopian literature and the evolution of its age; this enlargened world is not only phyisical but also includes scientific, moral, cultural and technical disciplines. European governments have faced a growing global refugee problem in recent years, 500 years since the publication of Utopia. This global refugee crisis attacks their endogenous dynamic structures, whilst as the crisis deepens, so does the severity of the situation in the Syrian civil war. The E.U and Turkey concluded recently a treaty about global refugees and established a residence camp in Turkey yet refugees still are standing at the border of E.U. This term, “borders”, does not point any more to utopian ideals, but instead are reminiscente of dystopia and the collapse of frustrations. In this presentation, we will study the utopian and dystopian phenomenon of borders concerning refugee camps and self-organized global refugee sites in Turkey. In this way, Turkey is an island on which they remain for just ashort period before attempting to 306

experiência vivenciada nos campos de refugiados da Turquia. Ao final da leitura, um casal de pesquisadores de Oxford tomou a palavra e pediu desculpas, em nome do “mundo ocidental”. “Só o que podemos dizer é que precisamos pedir perdão”, proferiu a mulher. Ainda ouço. Miserere-re nobis; ora, ora-pro-nobis: o enredo apresentado por Rosa Magalhães, no carnaval de 2018, reprocessava o tema da Utopia explorado na narrativa fundacional de 2004, Breazail, mirando as lentes para os gritos do hoje – botes e campos de refugiados, tempestades menos alegóricas, ilhas com menos fantasia e menos encantamentos, fronteiras militarizadas, novas ameaças de guerra e violência galopante. As vedetes, em meio aos telões, exalavam uma certa melancolia – penso no argumento de Cabaret, de Bob Fosse, porque não gosto de pensar em O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman, um dos filmes que mais me aterrorizam. Os principais eixos temáticos extraídos das raízes de Breazail se faziam notar na passagem da Portela. E impossível é não pensar, ao se analisar o arco temático que nos leva do Brasil de Américo Vespúcio aos Estados Unidos dos judeus pernambucanos que subiram o Atlântico a bordo do navio Saint Catherine, na reflexão apresentada por Caetano Veloso na introdução de Verdade Tropical, um dos textos-base para a feitura de A Antropofagia de Rosa Magalhães. Escreveu o autor:

Os Estados Unidos são um país sem nome – América é o nome do continente onde, entre outros, os estados de colonização inglesa se uniram, e a mera designação da união desses estados não constitui uma nomeação -, o Brasil é um nome sem país. Os colonizadores ingleses deixaram a impressão de ter roubado o nome geral do continente para o país que fundaram. Os portugueses não parecem ter chegado a fundar um país propriamente, mas deram um jeito de sugerir que não aportaram a uma parte da América e sim a uma totalidade absolutamente outra a que chamaram de Brasil. O paralelo com os Estados Unidos é inevitável. Se todos os países do mundo têm, hoje, de se medir com a “América”, de se posicionar em face do “Império Americano”, e se os outros países das Américas o têm que fazer de modo ainda mais direto – cotejando suas respectivas histórias com a do seu irmão mais forte e afortunado -, o caso do Brasil apresenta a agravante de ser um espelhamento mais evidente e um alheamento mais radical. O Brasil é o outro gigante da América, o outro melting pot de raças e culturas, o outro paraíso prometido a imigrantes europeus e asiáticos, o Outro. O duplo, a sombra, o negativo da grande aventura do Novo Mundo. O epíteto de “gigante adormecido”, aplicado aos Estados Unidos pelo almirante Yamamoto, será tomado por qualquer brasileiro como referente ao Brasil, e confundido com o já considerado agourento “deitado eternamente em berço esplêndido” da letra do Hino Nacional.407

get to the E.U. Disponível no seguinte sítio: http://uss2016.fcsh.unl.pt/pdf/Book_of_Abstracts.pdf. Acesso em 10/03/2018. 407 VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia de Bolso, 2008, p. 13.

307

O famoso cantor e compositor brasileiro, um dos aríetes da Tropicália, bem sintetiza as tensões simbólicas existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, relação de neocolonialismo que passa pelos mais distintos símbolos – do beijo que Aurora Miranda dá no Pato Donald, em Você já foi à Bahia?, ao mito da América nevada, em um globo de cristal cheio d´água, souvenir, enquanto terra de oportunidades (o que virou telenovela, sob a pena de Glória Perez, tendo Soy loco por ti América, de Caetano Veloso, enquanto tema de abertura, na voz de Ivete Sangalo - que então regravava os sucessos de Carmen Miranda). Rosa Magalhães, que posou para fotos empunhando um Emmy em plena Times Square, se vê caminhando nessa zona movediça. É uma narradora, portanto, profundamente conectada às discussões identitárias do seu tempo – algo que ela defendeu na justificativa do enredo de 1998, o distópico Quase no ano 2000, ao explicar que, mais do que as obras literárias de Jules Verne, os roteiros de Fritz Lang e os quadrinhos de Flash Gordon, os textos-base da pesquisa foram notícias e reportagens coletadas em revistas, jornais e sites da Internet. Não curiosamente, volta-se, na conclusão dessa tese, ao cerne das discussões travadas na conclusão da dissertação, quando as provocações de Sergio Paulo Rouanet, em A coruja e o Sambódromo408 , ganharam os holofotes. Por mais repetitivo que soe, é necessário sublinhar a ideia de que a obra de Rosa Magalhães (e comprova o exposto a decupagem do conteúdo das mais de trinta narrativas de enredo que aparecem, ainda que fragmentadas, tatuadas no corpo da tese, pele de pirata) forma um sistema simbólico inclusivo, algo análogo ao que se pode observar na produção de escritores plenamente conscientes do seu ofício. Breazail expressa um mergulho vertical em busca da seiva identitária que dá o nome ao Brasil, narrativa que empreende um intercâmbio literário de notável envergadura. A ideia de viagem, conforme o debatido, está intrinsicamente unida ao conceito de utopia, conferindo ao conjunto da obra da autora (quantas são as viagens por ela transformadas em enredos?) um caráter utópico ainda mais maleável. O diálogo com Michel Foucault, por meio de reflexões acerca da poética de Mário de Andrade, pode parecer desnecessário (ponto enquadrado na qualificação do trabalho), mas penso que as teorizações do filósofo, no que tange ao conceito de heterotopia, disparam fagulhas das mais potentes, importantes para uma compreensão menos impressionista e mais teórica

408 Ver ROUANET, Sergio Paulo. A coruja e o Sambódromo. In: ROUANET, Sergio Paulo. Obra citada, p. 46-95.

308

(no sentido acadêmico do termo, sem ser academicista) de algo tão vivo e poroso quanto um desfile de escola de samba.

Destaco sete pontos a serem elencados, antes do final do périplo, a fim de que sejam melhor delineados os mapas narrativos esboçados na pesquisa: 1 – Rosa Magalhães, carnavalesca de formação acadêmica sólida, pode ser considerada uma artista anfíbia, na terminologia de Canclini, que se vale dos diálogos literários e interartísticos enquanto ferramentas importantes para a construção das suas narrativas de enredo. Nessas narrativas (um todo complexo, o que envolve o samba de enredo, a visualidade do espetáculo, as justificativas e as traduções midiáticas, tocando a noção de obra de arte total), são recorrentes os exercícios prospectivos em busca de “mitos de origem” – daí a ideia de que ela desenvolveu, ao longo da carreira, uma série de narrativas fundacionais. O enredo de 2004, cerne da pesquisa, expressa o mergulho mais ramificado e profundo em busca dos sentidos da brasilidade. Levanta hipóteses contrastantes para a origem do nome Brasil (a “metáfora vegetal” e a mineralogia) e menciona duas ilhas míticas: Hy Bressail ou O’Brazil, na costa irlandesa; e Utopia, criação de Thomas More, ilustre leitor de Américo Vespúcio. 2 –O diálogo com Thomas More (cuja materialização cênica encontrou em Antoni Gaudí o colorido e as formas ideais) não é um ponto fora da curva, mas a expressão de uma continuidade. Se em 2004 observamos uma leitura da obra basilar dos estudos

utópicos, fato é que ideias associáveis ao utopismo (conforme as teorizações de nomes como Gregory Claeys, Lyman Tower Sargent e Umberto Eco) aparecem, sob os mais diferentes enfoques, na obra da artista como um todo. Comprovam isso o apreço pelas narrativas de viagem (a presença de viagens reais, efetivas, e também de deslocamentos físicos e temporais insinuados), a recorrência das imagens de navios e elementos associados às cartas náuticas e às rotas de navegação, bem como o agridoce sabor distópico (sem falar na presença dos conflitos bélicos, com roupagens realistas ou bordadas de folclore) observável em algumas narrativas. 3 – Destrinchando a ideia-base de utopia, a partir da leitura que Alberto Pucheu propõe do poema Carnaval Carioca, de Mário de Andrade, abrem-se os conceitos de heterotopia e heterocronia, teorizados por Michel Foucault na conferência Outros espaços. As proposições foucaultianas podem ser aplicadas ao contexto dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, encontrando na obra de Rosa Magalhães um terreno dos mais férteis. Heterotópicas e heterocrônicas, as narrativas da carnavalesca são, em

309

essência, narrativas de deslocamento, diaspóricas, em trânsito, propondo, ano após ano, entrechoques de olhares, culturas, paisagens. O “mapa do mundo”409 de Rosa Magalhães, porém, não segue os desenhos dos planisférios convencionais. Fragmentado e inapreensível, é um mapa extremamente plástico, que de(s)forma, com intencionalidade, países e continentes, rompendo as fronteiras físicas e propondo intercâmbios inusitados. Se o número de aparições de um determinado lugar fosse tomado como escala para definir o tamanho desse lugar no mapa, a França seria maior que o continente africano inteiro. 4 – É a carnavalesca uma autora que leva a bagagem das viagens realizadas ao redor do globo para as suas pranchetas de criação artística. Daí o fato de que em praticamente todos os enredos apresentados na Passarela do Samba aparecem, direta ou indiretamente, outros países. Os “olhares estrangeiros”, porém, são apresentados em relação a um “olhar brasileiro” – mesmo em uma narrativa como Onisuáquimalipanse, situada na França, uma visão de Brasil é semeada, ao final, a partir da insinuação de que os desvios de verba de Fouquet nada (ou tudo) podem dizer da contemporaneidade tupiniquim. Uma estratégia visual utilizada para demarcar a oposição entre o estrangeiro e o nacional é a construção, sempre que possível, de imagens geladas: a presença da neve em oposição à verdejante natureza dos Trópicos; o uso das casacas de pele em oposição à nudez dos selvagens. A “oposição”, entretanto, não é absolutista. Trata-se de um jogo de tabuleiro (a lógica presente na fantasia de teatro de bonecos analisada por Felipe Ferreira), havendo as mais imbricadas interpenetrações. O resultado visual, via de regra, é híbrido (vide as fantasias da comissão de frente de 1996, violinistas de Viena com araras brasileiras), o que atesta a incomensurabilidade dos trabalhos, nos termos de Stuart Hall.410

5 - No que tange ao “olhar brasileiro”, o carnaval aparece enquanto triunfo e glória. Não apenas o ideal monárquico em torno do Rei Momo (algo problematizado por Lilia Moritz Schwarcz, em As Barbas do Imperador) merece o apreço da artista, mas as folias suburbanas e os demais festejos populares. A crítica social se faz presente e revela uma faceta chargista: Rosa Magalhães, leitora do hoje, não se furta a escrever, por meio

409 Expressão tomada de empréstimo das teorizações de Marta Morais da Costa. Ver: COSTA, Marta Morais. Ver: COSTA, Marta Morais da. Mapa do mundo: crônicas sobre leitura. Belo Horizonte: Leitura, 2006. 410 Explica o autor, em Da Diáspora: “Para outros ainda, a hibridização está muito avançada – mas quase nunca num sentido assimilacionista. Esse é um quadro radicalmente deslocado e mais complexo da cultura e da comunidade do que aqueles escritos na literatura sociológica ou antropológica convencional. O ‘hibridismo’ marca o lugar dessa incomensurabilidade.” In: HALL, Stuart. Obra citada, p. 72.

310

da sua arte, breves crônicas políticas do Brasil atual, ainda que prefira não engrossar a sopae não dar nome aos bois. O índio é um personagem definitivo e o imaginário colonial (o que certamente se deve ao fato de que ela escreveu 18 narrativas para a Imperatriz Leopoldinense, escola que possui marcas identitárias muito demarcadas, vide as reflexões de Vinícius Natal, Alexandre Medeiros e Felipe Ferreira) é um ponto-chave para a compreensão do seu universo temático tão afeito à harmonia da mestiçagem e a alguns dos pilares do Modernismo de 22. 6 - Ainda que não seja o desejável referendar esta ou aquela classificação, é fato que a pesquisa realizada contribui para o entendimento de que Rosa Magalhães pode ser considerada uma artista acumuladora ou mesmo barroca, que se utiliza de uma bricolagem muito própria, capaz de unir em um único carro alegórico três eixos de referências estéticas completamente distintos (um musical da Broadway, a obra de um artista anglo-nigeriano contemporâneo e a imagética de Rubem Valentim, no caso da última alegoria da Unidos de Vila Isabel, em 2012; ou Marc Chagall, dezenas de musicais da Broadway e fotografias de duas épocas (os botes de refugiados, início do século XXI, e os imigrantes sobre as vigas de metal, início do século XX), no caso da última alegoria da Portela, em 2018). As proposições de Felipe Ferreira (que fala em “pós-modernidade barroca”), Mário de Carvalho, Gustavo Krelling e Dulce Osinski, apresentadas na introdução do trabalho, ecoam com mais amplitude. 7 – É de uma felicidade mística o fato de eu ter conseguido prorrogar o prazo para a finalização da pesquisa e, em decorrência disso, poder analisar, ainda que en passant, o desfile que a Portela realizou em 2018. O enredo em questão, De Repente de Lá Pra Cá e Dirrepente de Cá Pra Lá..., pode ser entendido como o mais engajado passo da carnavalesca de mãos dadas com o utopismo, um tema que se desdobra, cambiante, antes e depois de Breazail. Ao encerrar a sua narrativa com a visão dos refugiados, e ao se colocar entre eles, Rosa Magalhães ritualizava e reatualizava a ideia de utopia enquanto não-lugar. Não mais uma ilha florida onde crianças brincam com jóias e pérolas cintilam nas encostas, mas um bote inflável em meio às tempestades. Ilhas e tempestades, os raios iniciais de Shakespeare. Das notas da tragédia humana, que insistem em continuar. Gilles Deleuze afirmou que Michel Foucault, na seara da filosofia, “seria um novo cartógrafo, que tentou dar conta dos diagramas de forças e saberes que constituíram e

311

constituem historicamente as sociedades ocidentais.”411 Rosa Magalhães, no campo (minado) do carnaval também pode ser entendida enquanto cartógrafa, narradora que percorre tantos territórios quanto possível em busca dos minérios narrativos que se escondem sob o solo. Narradora e narrativas não livres das contradições inerentes à própria noção de multiculturalismo, a preciosa lição de Homi Bhabha, para quem tal termo é “semelhante a um cabide em que tudo é pendurado, do discurso das minorias à crítica pós-colonial, dos estudos sobre gays e lésbicas à ficção chicana –tornou-se o signo mais sobrecarregado para descrever as contingências sociais dispersas que caracterizam a Kulturkritik contemporânea.”412 O perigo do esvaziamento terminológico é perene, assim como a pulsão antropofágica de justapor em um mesmo conjunto as mais desconexas influências, moldando um todo organicamente degustável. Em Oswald de Andrade, tão presente em A Antropofagia de Rosa Magalhães, pode estar uma chave para a compreensão disso. Benedito Nunes é quem anota:

Princípio e fim, a utopia, no pensamento oswaldiano, forma o espaço transistórico onde se projetam “todas as revoltas eficazes na direção do homem” – também espaço ontológico, entre o que somos e o que seremos, entre, diria Oswald, a “economia do Haver” e a “economia do Ser”. Transformando-se, nesse espaço, de impulso biopsíquico em impulso espiritual, o instinto antropofágico tende à sua própria negação como vontade de poder, na medida em que ele próprio conduz à utopia, e na medida em que utopia significa a absorção, na liberdade e na igualdade, da violência geradora dos antagonismos sociais.

Não busque porém o leitor no pensamento de Oswald de Andrade a latitude do discurso reflexivo-crítico, a delimitação cuidadosa de problemas e pressupostos, nem “essas longas cadeias de raciocínio” que caracterizam a filosofia. Busque, isto sim, as cadeias das imagens que ligam a intuição poética densa à conceituação filosófica esquematizada, aquém de qualquer sistema e um pouco além da pura criação artística. E, sem confundir seriedade com sisudez, aceite que o tempero da sátira tenha entrado em altas doses nesse banquete antropofágico de ideias, presidido pelo humor de Serafim Ponte Grande, que fundiu o sarcasmo europeu de Ubu Roi com a malícia brasileira de Macunaíma.413

Princípio e fim, misturando no caldeirão das bruxas de Breazail as conclusões inconclusivas de A Antropofagia de Rosa Magalhães às conclusões tão ou mais

411 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de; SOUZA FILHO, Alípio; VEIGA-NETO, Alfredo. Uma cartografia das margens. Apresentação. In: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de; SOUZA FILHO, Alípio; VEIGA-NETO, Alfredo (Orgs.). Cartografias de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 09. 412 BHABHA, Homi K. O Bazar Global e o Clube dos Cavalheiros Ingleses. Textos Seletos. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2011, p. 84. 413 NUNES, Benedito. Antropofagia ao alcance de todos. In: ANDRADE, Oswald de. A Utopia Antropofágica. Obras completas. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1990, p. 38/39.

312

inconclusivas que aqui se delineiam, tem-se como resultado um caldo criativo de sabor inclassificável, a mistura carnavalesca da antropofagia oswaldiana com o utopismo oficialmente inaugurado com More – sem esquecer, o segredo da poção, do suor derramado por Mário, o artista que se despiu do academicismo para se entregar ao gozo do carnaval carioca. Num certo sentido, Goitacazes e Breazail são enredos irmãos, aparecendoa última narrativa desenvolvida para a Portela enquanto herdeira dessa mesma linha (torta, de fato, retorcida feito os galhos secos que formavam os costeiros das baianas de Madureira). Penso n’O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, transformado em filme por Matilde Real – um experimento comovente que foi exibido durante a abertura da Conferência de estudos utópicos de 2016: crianças imigrantes da Cova da Moura, bairro de Amadora, município da região metropolitana de Lisboa, encenavam as palavras do escritor e analisavam os mapas existentes nas paredes (o Brasil no horizonte, uma terra de maravilhas). O texto de Saramago, não raro utilizado para se pensar a urgência da materialização dos direitos humanos fundamentais414 , defende a ideia (posta na boca do filósofo do rei) de que toda pessoa é uma ilha. Ao final, expande a leitura e sugere poeticamente que uma embarcação (o bote de refugiados na alegoria da Portela) é uma ilha que navega pelos mares: a “ilha desconhecida” buscada pelo pobre marinheiro, considerado louco, que, depois de bater à porta das petições (e impossível é não pensar na porta da lei de Franz Kafka) e pedir ao rei uma embarcação para buscar uma ilha ainda não cartografada, decide se aventurar no mar junto à “mulher da limpeza” (uma das faxineiras do castelo), é a própria caravela por ele recebida do capitão do porto. O final do conto é um primor:

Desde que a viagem à ilha desconhecida começou que não se vê o homem do leme comer, deve ser porque está a sonhar, apenas a sonhar, e se no sonho lhe apetecesse um pedaço de pão ou uma maçã, seria um puro invento, nada mais. As raízes das árvores já estão penetrando no cavername, não tarda que estas velas içadas deixem de ser precisas, bastará que o vento sopre nas copas e vá encaminhando a caravela ao seu destino. É uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas, uma floresta onde, sem saber-se como, começaram a cantar pássaros, deviam estar escondidos por aí e de repente decidiram sair à luz, talvez porque a seara já esteja madura e é preciso ceifá-la. Então o

414 É o que propõe Melina Fachin ao afirmar que “contemporaneamente, o descompasso existente entre a teoria dos direitos humanos – positivada em declarações internacionais e reafirmada na maioria das cartas constitucionais hodiernas – e sua prática, ou melhor, a ausência dela – escancarada nas duras condições de vida dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza – revela a insuficiência da dogmática positivista que se mostra incapaz de responder às demandas postas ao direito.” Ver: FACHIN, Melina Girardi. Diálogos entre o direito e a literatura: arquipélagos a descobrir uma proposta de aproximação entre a prática e a teoria dos direitos humanos fundamentais a partir d’O Conto da Ilha Desconhecida. In: Revista Jurídica Themis – Universidade Federal do Paraná, n. 17, 2005/2006, p. 9.

313

homem trancou a roda do leme e desceu ao campo com a foice na mão, e foi quando tinha cortado as primeiras espigas que viu uma sombra ao lado da sua sombra. Acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bombordo ou o de estibordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meiodia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma.415

Diante das letras de Saramago, compreende-se que, mais do que encerrar uma proposição, os diálogos estabelecidos no decorrer da pesquisa procuraram justamente “buscar a si mesmo” e a pontilhar uma leitura pessoal cujas conexões podem ou não encontrar respaldo nos discursos da carnavalesca. É o risco observado por Benedito Nunes ao advertir o leitor de que buscar os rigores da ciência ou as engrenagens da filosofia nas proposições de Oswald de Andrade é algo que pode resultar, quando muito, em uma viagem numa canoa furada – a ironia de que fala o rei ao marinheiro de primeira viagem: “Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma (ilha) onde nunca ninguém tenha desembarcado, Sabê-lo-ei quando lá chegar, Se chegares, Sim, às vezes naufraga-se pelo caminho (...). ”416 Conforme anteriormente observado, mesmo o bacalhau, mote do enredo gresilense de 2007, pode ser entendido enquanto um símbolo da busca pela utopia. O que dizer, então, da criatura Jascônio, a baleia escamada que transportou São Brandão às ilhas afortunadas e trouxe um D. João solitário às águas da Guanabara? Não sei se Rosa Magalhães sabia disso, mas acredito que sim. Mesmo que intuitivamente, construía a artista uma sucessão de narrativas utópicas e antropofágicas, autofágicas como devem ser – e não se deve perder de vista o entendimento de Olavo Bilac: “o carnavalesco legítimo não tem cansaço nem aposentadoria: envelhece carnavalesco, e morre carnavalesco; morre no seu posto, extenuado pelo carnaval, entisicado pelo carnaval, devorado pelo carnaval.”417 O carnaval enquanto eterna devoração, uma grande comilança418 . Para além de qualquer oratório, a ideia a ser debatida, desenhada nas areias da praia, é a de que a obra de Rosa Magalhães oferece ao público-leitor um sem-fim de rotas

415 SARAMAGO, José. O Conto da Ilha Desconhecida. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 61/62. 416 SARAMAGO, José. Obra citada, p. 27. 417 In: GÓES, Fred. O carnaval na literatura brasileira. Disponível no seguinte sítio: http://www.academia.org.br/abl/media/RB%20-%2048%20-%20PROSA.pdf. Acesso em 04/04/2018. 418 A grande comilança era o nome do carro abre-alas da Imperatriz Leopoldinense no desfile de 2002. A alegoria, conforme o narrado em A Antropofagia de Rosa Magalhães, foi confeccionada com os restos de um incêndio que destruiu parcialmente o barracão da escola, em setembro de 2001 – exercício criativo autofágico, uma vez que a artista utilizou os destroços de antigos carnavais por ela assinados (inclusive anjos barrocos) para expressar os intestinos (na justificativa, fala em “suco gástrico”) das criaturas préhistóricas que traduziam visualmente a ancestralidade do instinto antropofágico.

314

passíveis de serem traçadas, navegadas e alteradas. É a carnavalesca uma intérprete de Brasil disposta a espremer as folhas (páginas felizes e infelizes) da nossa história, extraindo delas o sumo, matéria-prima de folias e avessos. A minha circum-navegação seguiu os caprichos de um olhar inquieto, dividido entre os corredores universitários e as quadras das escolas de samba, as pilhas de livros sobre a escrivaninha e as bancadas dos barracões, a fama de ser um professor dos mais simpáticos e a (má) fama de ser um carnavalesco dos mais austeros. Um olhar que seguiu as suas constelações inventadas e tropeçou nas suas mandingas, “descobrindo” as suas ilhas desconhecidas e assumindo-se passional: sem paixão, não se faz carnaval. O afeto, em tempos sombrios, é algo revolucionário. No lombo do Jascônio, entre as corcovas dos camelos, percorri os textos escritos e os desfiles de Rosa Magalhães com um diário de bordo nas mãos, as tardes dedicadas ao samba e as madrugadas entregues à tese. De um lado, Rosa Magalhães; do outro, o Bispo do Rosário, no caso específico do segundo semestre de 2017. Floradas em um mesmo jardim, no ser-Tao de Guimarães Rosa. Bordava-se o mundo. Não poderia deixar de tatuar no corpo-marinheiro da tese, o fechamento, o relato que redigi após a apuração das notas do carnaval de 2018, na quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro. A Portela terminou em 4º lugar, no Grupo Especial; a Cubango, 5º lugar do Grupo de Acesso. Pouco me importava a definição do júri: a escola que defendi já tinha no bolso os dois prêmios Estandarte de Ouro oferecidos à Série A, melhor Escola e melhor Samba. Eis o texto que transbordei, um tantinho aprimorado:

Abertos os envelopes, lavadas as “cinzas redentoras” e apagados os holofotes da Passarela do Samba, eis o resumo da ópera: Quando recebemos o aval da diretoria do GRES Acadêmicos do Cubango para o desenvolvimento de um enredo não-patrocinado, eu e Gabriel Haddad não pensamos duas vezes. O desejo de falar de Bispo era antigo, firmado o ponto nas galerias da Bienal de São Paulo de 2012. Aguardava, palpitante, na caixa mais preciosa – aquela que pouco se abre e que se guarda no alto do armário. Tirar as ideias da cuca não foi (nunca é) tarefa fácil. É coisa de mitologia. Comecei a desenhar os figurinos em junho, em Nice, quando aprontava as malas para o retorno ao Brasil, depois de 5 meses de Doutorado-sanduíche e de um carnaval exilado, no frio, entre batalhas de flores de perfume insosso e passeios de mascarados com pouca alegria. O samborokô faltava – doía. Os rabiscos custavam a sair e eu não entendia o motivo.

315

Era verão, nas terras de lá. Veio o medo, veio a febre. Um tal de sentir na pele que algo poderia irromper (o mesmo tremor que senti, nada curiosamente, ao me mudar para o Rio, em março de 2012). Aqui, novamente, ao longo do mês de julho, não havia noite nem dia: havia as mãos sujas de tinta e as costas curvadas na mesa. A arte sobre a arte: enfim, nascia. Depois, a feitura dos protótipos – e que aventura das grandes foi essa! Desconstruir ideias para reconstruir o mundo: rasgos, farrapos e tramas. Dramas, muitos. Brigas – não entendo criação sem conflito. O samba foi escolhido, as roupas ganharam os corpos. Para além das paredes do estúdio, num ato depois imitado (mesmo que sem fundamento), fotografamos as roupas na Colônia Juliano Moreira, integrando-as ao espaço em que o homenageado viveu, “aprisionado por seus irmãos”. O contraste entre a fantasia carnavalesca e a crueza de um manicômio. O concreto berrava o passado. Devido às questões financeiras, começamos tardiamente os trabalhos de barracão. Seguindo a máxima de Bispo, a regra era transformar: ressignificar elementos, garimpar materiais já usados, buscar nos montes de “lixo” aquilo de que são feitos os sonhos. Amizades se fortaleceram, no decorrer desse processo: jamais nos sentimos sozinhos, às margens da Avenida Brasil. Foram muitas as madrugadas, algumas com cerveja e petisco (ninguém, afinal, é de ferro); outras com tiroteios – e nessas horas eu chamava São Lázaro, o padroeiro da escola, que tudo observava da sua capelinha branca (felizmente, nenhum incidente penetrou o barracão). Para tudo culminar no manto, o elemento-síntese da última alegoria: mosaico, memória afetiva, construção coletiva que reuniu dezenas de mãos e infindáveis retalhos. Nomes, centenas. De pessoas queridas, dos familiares, dos funcionários do barracão, dos dirigentes, dos baluartes, dos fundadores, de quem nos visitava, de quem admiramos, dos carnavalescos formadores (Rosa Magalhães, duas vezes), de artistas fundamentais, de escritores que nos inspiram, de sambistas que nos embalam. Mas nunca chegamos a ver, antes da concentração, o manto a girar de pé. Eis que chegou o dia, sábado, Presidente Vargas. A comprida coxia aberta, o cheiro do mangue. Para alguns, tudo tranquilo. Para mim, uma tempestade. Porque brotam e rebrotam detalhes, explodem inseguranças, o tempo avança mais rápido em dias de carnaval. Ouvíamos dos passantes que as alegorias estavam bonitas, “muito dignas”. Mas... ensalsichadas entre os carros (monumentais!) de Viradouro e Padre Miguel, as coirmãs mais poderosas, ambas em vermelho e branco, não havia dignidade o bastante: éramos a prima pobre, a saia de chita no baile da corte. A noite ameaçava chuva, os primeiros fogos. Entramos na área de concentração e o manto permanecia deitado.

316

Ao correr de uma ponta à outra, a escola que se montava (e jamais vou entender o mistério, o enigma desse momento: os grupos que surgem vestidos, numa rápida fração de tempo, e tecem o tapete humano), percebi a ausência dos maiores estandartes da segunda alegoria. Cada um reunia quatro lençóis de Bispo, todos unidos por ilhoses e barbantes. Justamente os elementos preferidos: no alto, fechando a cenografia do carro, os lençóis que exibem as bússolas – releitura no cartaz do enredo. Foi quando me vi gritando, desnorteado, não acreditando que algo tão significativo havia sido esquecido ou descartado – muita coisa se descarta, numa concentração de escola de samba. Às vezes, esculturas inteiras. Afinal, uma grande oferenda, o ebó que a gente despacha. Veio, dos componentes da alegoria (inclusive funcionários do Museu Bispo do Rosário e usuários ainda residentes na Colônia), a resposta que eu não queria: com medo de que não desse tempo de finalizar a montagem do carro, os encaixes foram atirados, sem muita cerimônia, ao limbo do Canal do Mangue. Pulei a mureta e desci, em direção às peças, movido por uma energia que só se manifesta ali. Então me deparei com uma cena muda: duas pessoas, um homem e uma mulher, sujos, aos farrapos, passavam os dedos sobre os bordados de Bispo e tentavam traduzir palavras e desenhos. Interpretavam a obra, imersos num mundo à parte, distantes da concentração e da balbúrdia inevitável. Jean-François Champollion diante da Rosetta, hieróglifos, linhas de Nazca, os touros de Lascaux e os veados da Capivara. Voltei ao asfalto da Presidente Vargas certo de que as peças ficavam ali. Já estavam despachadas –carrego de Exu eu não quero carregar. E observei, ao lado de Gabriel, o manto finalmente subir - e girar sobre o fogaréu, fantasmático e pleno. O tecido se desenrolou e abriu feito grande bandeira. Disseram uma grande macumba. Teve gente que chorou. Depois disso, meus amigos, foi cair na brincadeira e aproveitar os 53 minutos de desfile como se criança eu ainda fosse. A criança que outrora fazia, em Irati, miniaturas de escolas de samba, equilibrando licoreiras e taças (pobre cristaleira da Nonna...) e vestindo super-heróis com tufos de algodão e forminhas de brigadeiro. Foi lindo. Manicômio nunca mais! Viva o Bispo do Rosário! E para terminar a festança, ainda caiu no meu colo uma fantasia da Lins Imperial, a primeira escola de samba em que desfilei, no carnaval de 2008, no primeiro dia em que estive em São Sebastião do Rio de Janeiro, 2 de fevereiro. Naquela noite choveu. O primeiro desfile a que assisti foi o da Estácio de Sá, com o enredo A história do futuro.

317

Dessas coisas de simbologia. 10 anos e algumas histórias, de todas eu guardo um volteio. Da homenagem ao Zicartola, trago a letra do poeta:

Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar

Tão logo uma viagem termina, começa o carregamento da próxima navegação. Esquadros e esquadras na mesa, mantimentos e semoventes. Todo carnaval morre e nasce na quarta de cinzas e todo abismo é navegável a barquinhos de papel – o Desenredo de Rosa, o outro. O ciclo moto-perpétuo, ouroboros, eterno retorno. Enquanto redijo essas linhas, penso nas possibilidades narrativas para o solo que já rebrota. As tintas ainda descansam, os olhos não. As mãos, inquietas, procuram a matéria bruta de que podem extrair o mundo. Relicários, amuletos, ex-votos. Invoco Mário e Drummond e me ponho a descansar – talvez, hoje, com necessidade de sonhar. É que a tristeza é senhora, desde que o samba é samba, e há uma desesperança, há! Os rumos dos tempos vindouros, os desdobramentos do carnaval, as retinas tão fatigadas, saudade demais. Não mais purpurina nas roupas, a casa limpa. O Rio é uma cidade submersa, a profecia de Chico Buarque? Na festa não resiste uma cidade? Penso na Crônica da cidade do Rio de Janeiro, de Eduardo Galeano, ele também estrangeiro:

“No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso, generoso, o Cristo Redentor estende os braços. Debaixo desses braços os netos dos escravos encontram

amparo. Uma mulher descalça olha o Cristo, lá de baixo, e apontando seu fulgor, diz, muito tristemente: -Daqui a pouco, já não estará mais aí. Ouvi dizer que vão tirar ele daí. -Não se preocupe – tranquiliza uma vizinha. – Não se preocupe: Ele volta.

318

A polícia mata muitos, e mais ainda mata a economia. Na cidade violenta soam tiros e também tambores: os atabaques, ansiosos de consolo e de vingança, chamam os deuses africanos. Cristo sozinho não basta.”419

Que nas festas e das frestas, o oceano ao fundo, pelas ruas que tanto amamos e que tanto nos humanizam, refundemos uma re-existência. Segue o barco, ventania. Rumo às ilhas desconhecidas, arquipélagos-constelações. A “promessa de alegria” dos versos de Drummond. Não vão se calar os nossos tambores.

Imagem 136: Última alegoria, intitulada Apresentação, do desfile de 2018 da Acadêmicos do Cubango. Para exaltar as origens quilombolas do homenageado, utilizamos a obra que, segundo os relatos da terapeuta Rosângela Maria, era a preferida dele: o carrossel. Atabaques anunciavam o girar do Manto da Apresentação, peça em que estavam bordados centenas de nomes – inclusive Rosa Magalhães. Foto: Revista Carnaval.

419 GALEANO, Eduardo. Obra citada, p. 78.

319

Imagem 137: Abre-Alas da Portela ainda na concentração, na segunda-feira de carnaval de 2018. Intitulado O voo da águia em busca da liberdade, misturava a arquitetura de uma sinagoga à fluidez celeste. Componentes fantasiados de águia realizavam uma coreografia com asas de tecido. Já na primeira alegoria do cortejo a carnavalesca Rosa Magalhães expressava um imaginário de viagem. Foto do autor.

Imagem 138: Segunda alegoria do desfile de 2018 da Acadêmicos do Cubango, mostrando a passagem da riqueza do Mosteiro de São Bento à crueza do manicômio. Izak Dahora, ator que interpretou Arthur Bispo do Rosário, abria o manto em azul e evocava as asas de uma águia – voava, ele também, em busca da liberdade. Foto: Revista Carnaval.

320

Imagem 139: Comissão de Frente e carro Abre-Alas da Acadêmicos do Cubango, no desfile de 2018. Exus aos farrapos conduziam a Nau dos Insensatos, movimento heterotópico e heterocrônico, início e fim deste périplo carnavalesco. Foto: Revista Carnaval.

321

Imagem 140: No desfile oficial da Portela, em 12 de fevereiro de 2018, Rosa Magalhães desfilou na última alegoria da escola, sobre um dos botes de refugiados. As roupas dos componentes, inspiradas em pinturas de Marc Chagall, exibiam fragmentos de diferentes tecidos. Foto do autor.

322

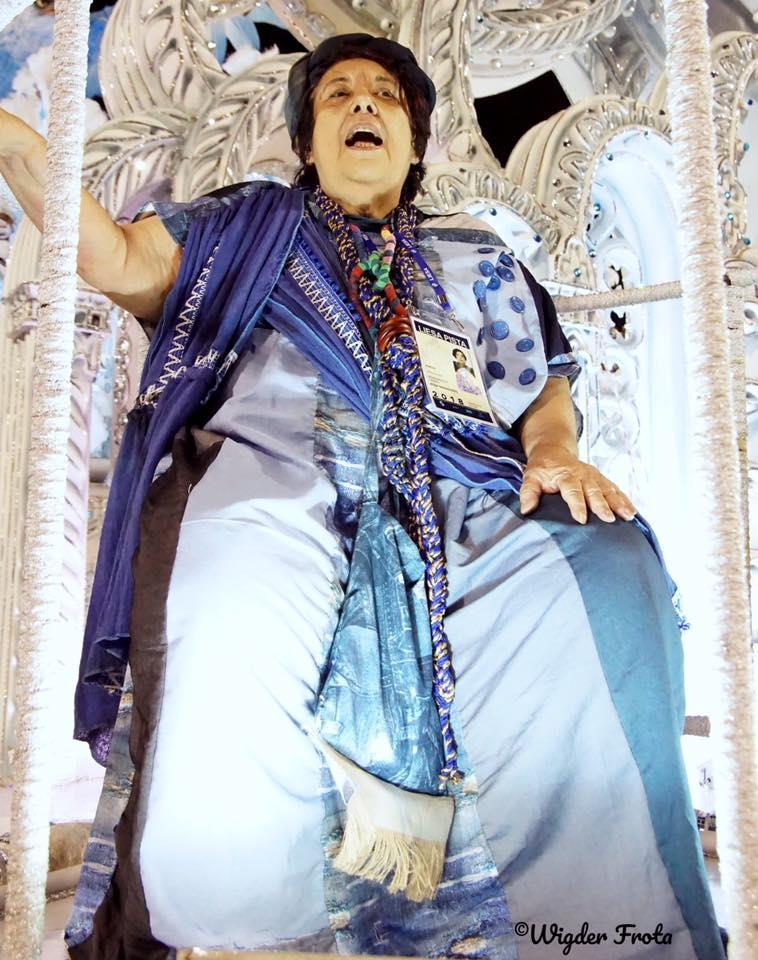

Imagem 141: No desfile das campeãs de 2018 (a Portela terminou a apuração em 4º lugar), a carnavalesca Rosa Magalhães desfilou no carro abre-alas, em frente à sinagoga. Usava, no entanto, a mesma roupa de refugiada que vestiu quando desfilou no bote da última alegoria – um rearranjo interno dos mais expressivos. Foto: Wigder Frota. Acervo pessoal.

323