19 minute read

III. 2 – De luta, esperança, amor e paz

III. 2 – De luta, esperança, amor e paz

Lisboa, 4 de julho de 2016. Belém. Antes de começar a escrever o meu “diário de navegação” no caderno com capa de couro, marrom, cor de canela (que exibe o baixorelevo de uma caravela), adquirido para este fim em uma loja de coisas antigas da Old Montreal, em 2014, durante o congresso sobre utopias, ele me escapou das mãos e caiu nas águas do Tejo – uma poça, é fato, mas uma poça das águas do Tejo. Encarei o acontecimento como algo de grande e inesperada poeticidade: espécie de batismo secular, mergulho simbólico nas memórias de Portugal e nas travessias transatlânticas. Ali, na Torre de Belém (imagem 54), parei para observar a movimentação de barcos, turistas, aviões, imaginando a sobreposição de tempos que se avoluma desde 1500, data fechada. Reli Fernando Pessoa, alguns trechos de Mensagem, obra que conheci no interior de O Eu profundo e os outros Eus, edição de 1984, com La Mémoire, de René Magritte, na capa – um dos livros preferidos de minha mãe, que afanei, pirata, da biblioteca dela:

Advertisement

Triste de quem vive em casa, Contente com o seu lar, Sem que um sonho, no erguer de asa, Faça até mais rubra a brasa Da lareira a abandonar!

Triste de quem é feliz! Vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz

Mas que a lição da raiz –Ter por vida a sepultura.

Eras sobre eras se somem

No tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem.

Que as forças cegas se domem Pela visão que a alma tem!

157

E assim, passados os quatro Tempos do ser que sonhou. A terra será theatro

Do dia claro, que no atro Da erma noite começou.

Grecia, Roma, Cristandade, Europa – os quatro se vão Para onde vae toda edade.

Quem vem viver a verdade Que morreu D. Sebastião?257

Imagem 54: A Torre de Belém, o autor e o diário de navegação em mãos, depois do “batismo” no Tejo.

257 PESSOA, Fernando. Mensagem. Terceira Parte / O Encoberto. I. Os Symbolos. Segundo / O Quinto Império. In: PESSOA, Fernando. O Eu profundo e os outros Eus. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1984, p. 60/61.

158

A leitura de O Quinto Império me levou à arquibancada do Setor 3 da Marquês de Sapucaí, na noite de segunda-feira, 4 de fevereiro de 2008, quando vi, pela primeira vez sem a mediação da TV, um desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel e um desfile assinado por Rosa Magalhães, na Imperatriz Leopoldinense. O enredo da Mocidade, investigado por Claudicélio Rodrigues da Silva, tratava justamente do imaginário sebastianista revivido no Brasil. Intitulada O Quinto Império: de Portugal ao Brasil, uma utopia na história, a narrativa de Cid Carvalho terminava com o sebastianismo sertanejo observado no Romance d’A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, e na Guerra de Canudos, relatada por Euclides da Cunha na terceira parte d’Os Sertões, A luta. No artigo de Rodrigues da Silva, presente na coletânea de leituras marianas organizada por Alberto Pucheu e Eduardo Guerreiro, é mencionada uma melodia para o rei Sebastião gravada na última viagem etnográfica realizada pelas Missões Folclóricas do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, sob o comando de Mário, um ponto de tambor-de-mina:

Rei Sebastião É guerreiro militá É [Ê; Ô; O] Xapanã É pai do terrêro É [Ê; Ô; Ô] dentro desta guma riá258

Tomo um barco imaginário e me vejo no Guajará, mangueiras pelas calçadas, Belém do Pará, janeiro de 2009. Antes do início do Fórum Social Mundial daquele ano, na Universidade Federal Rural da Amazônia, eu e Thiago Hoshino, o grande amigo da faculdade de Direito, sandálias nos pés e boinas nas cabeças (ambos de cabelos compridos), nos deixávamos encantar pela cidade que, quase um século atrás, tombara Mário de Andrade a ponto de afirmar, ao interlocutor Manuel Bandeira, em carta de junho de 1927: “Quero Belém como se quer um amor. É inconcebível o amor que Belém despertou em mim. E como já falei, sentar de linho branco depois da chuva na terrasse

258 Tambor-de-mina e tambor-de-crioulo: registros sonoros do folclore musical brasileiro. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, Departamento de Cultura, discos FM. 15 a 28-A, 1948. Citado em: SILVA, Claudicélio Rodrigues da. Obra citada, p. 149.

159

do Grande Hotel e tragar o sorvete, sem vontade, só pra agir, isso me dá um gozo incontestavelmente realização de amor de tão sexual.”259

Tragamos muitos sorvetes, antes e depois da chuva, em Belém, enquanto andarilhos vindos do Sul, pesquisadores de Direitos Humanos, que acreditavam na máxima utópica estampada pela cidade: “Um outro mundo é possível”. Quando visitávamos a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, conhecemos, na escadaria, uma moradora de rua chamada Jerusalém – Dona Jerusalém, idosa, negra, vestindo farrapos. Usava guias, o que atraiu o olhar de Thiago, candomblecista. Começou, então, uma rápida troca de saberes musicais: Thiago cantava pontos de caboclos entoados no terreiro em que era Pai-Pequeno, em São Paulo, e Dona Jerusalém respondia com pontos de tamborde-mina. Foi quando ouvimos a seguinte canção:

Rei Sebastião

Guerreiro militar É Xapanã É pai de terreiro Ele é guerreiro Nessa Roma Imperial

A variação de letra descoberta anos depois, na pesquisa de Rodrigues de Silva sobre o desfile da Mocidade Independente de 2008, me deixou estupefato: via, ali, um big-bang. Parece-me correta a ideia de Gregory Claeys de que mais importante do que a “utopia em si” é o movimento que se faz pela busca dela, o percurso, a viagem, a travessia no sentido rosiano – e as múltiplas conexões que brotam pelas estradas. Da mesma arquibancada do Sambódromo, em 2008, eu vi a Imperatriz Leopoldinense desfilar João e Marias, de Rosa Magalhães. Narrativa das mais inventivas e amarradas, vencedora do Estandarte de Ouro de melhor enredo. Rosa partia da genealogia da Família Real portuguesa, que desembarcou no Rio de Janeiro, em 1808, para recontar, ao final, a história narrada em 1996: o enlace de Leopoldina com Pedro I, o encantamento com a natureza tropical, a Independência de 1822. Antecipava, também,

259 MORAES, Marcos Antonio de (Org.). Obra citada, p. 346.

160

o enredo vindouro, de 2009: o último setor do cortejo falava da própria agremiação e celebrava as vitórias da “Rainha de Ramos”. Inúmeros pontos chamam a atenção, automaticamente, em João e Marias, a começar pelos diálogos interartísticos também observáveis em Breazail. A quarta alegoria do desfile, que representava a fuga da família real, não escapou da análise que Gustavo Krelling e Dulce Osinski empreenderam, em Rosa de Ouro nunca foi de brincadeira. Os autores apontam o diálogo que Rosa Magalhães estabelece com os Azulejões de Adriana Varejão260, renomada artista plástica brasileira: “os azulejos do colonizador, representados na obra de Adriana Varejão, vão reforçar a ideia da vinda das tradições portuguesas para o Brasil, mas, principalmente, constituem uma relação que Rosa Magalhães estabelece com a arte erudita.”261 No terceiro carro alegórico (imagem 55), diferentemente, o substrato textual era um musical da Broadway: Les Misérables. Intitulada Os revolucionários franceses e Napoleão, a alegoria mereceu breve justificativa, no Livro Abre-Alas: “A Revolução Francesa foi uma consequência da má administração no reinado de Louis XVI e dá oportunidade a Napoleão de se elevar à categoria de Imperador”. O que se via, na Passarela do Samba, era um cenário de guerra: bandeiras esfarrapadas, homens e mulheres sujos, ferros retorcidos, luzes que simulavam incêndios. Sobre a escultura de uma águia dourada, o destaque João Helder encarnava Napoleão Bonaparte, em trajes de coroação. Nas fantasias das alas, as rosetas revolucionárias (imagem 56). A presença da “luta”, na obra de Rosa Magalhães, é mais instigante do que parece. Muito já se falou (e ainda será falado) de um ideal de harmonia e pacificação social (o equilíbrio de contrários, a neutralização das mazelas históricas sob um viés romantizado), o que não quer dizer que a carnavalesca apenas empreste as suas cores para o amor, a esperança e a paz, valores e sentimentos associados (superficial e quiçá equivocadamente) à busca por uma utopia262 . A guerra, o oposto do pacifismo, aparece em algumas

260 Nesse caso, um diálogo assumido na justificativa da alegoria, conforme o anotado no Livro Abre-Alas de 2008: “Temendo a invasão de Portugal pelas forças napoleônicas, e aconselhados pelos ingleses, a Rainha D. Maria I e seu filho D. João, então regente, decidem se mudar para o Brasil. Embarcam, junto com os nobres, a família real e as 06 filhas Marias de D. João e D. Carlota. O carro é decorado com azulejos portugueses gigantes, uma releitura e também homenagem à artista plástica Adriana Varejão.” Disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA. 261 KRELLING, Gustavo; OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Obra citada, p. 169/170. 262 Quem adverte é Gregory Claeys: “O que importa, no que se refere a definir melhor o gênero utópico, é a plausibilidade do que descobrimos depois que chegamos lá. É isso que diferencia a ficção científica da utopia, e também muitos dos subgêneros utópicos da utopia em si. Ajuda-nos a evitar reduzir a utopia a um princípio psicológico, um desejo “extravagante” ou “princípio de esperança”, além de distanciá-la de 161

narrativas, sob as mais inusitadas roupagens. Aparece, inclusive, em Breazail, sob o selo do vermelho chinês (na quarta alegoria do desfile, O vermelho incendeia as guerras, os “Guerreiros de Xian” expressavam o poderio bélico das dinastias chinesas, conforme anteriormente anotado).

Imagem 55: Terceira alegoria do desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2008, Os revolucionários franceses e Napoleão. Foto: Henrique Matos. Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

“sonhos” de todos os tipos, pois tudo também é possível em um sonho. Esses conceitos muitas vezes confundem o motivo que leva algumas pessoas a buscarem utopia com o objeto a ser buscado, que manifestamente não é “esperança”, mas sim seu objeto ou realização. O critério da plausibilidade ajuda a limitar e a especificar a utopia, assim como a conceber sua factibilidade e a separá-la do meramente imaginário ou impossível. Mundos subterrâneos são implausíveis; uma sociedade organizada de acordo com princípios coletivistas, mas apenas ficticiamente localizada no subterrâneo, não é implausível, embora alguns detalhes possam ser. Escolhemos um topos, ou localização, muito diferente exatamente a fim de dar crédito a um ideal ampliado de sociedade melhorada.” In: CLAEYS, Gregory. Obra citada, p. 14/15. Ainda sobre a questão da “paz”, Michel Foucault, em Outros Espaços, diz que o espaço da “paz absoluta” existe – e não é uma utopia, mas uma heterotopia eternitária: o cemitério. Curiosamente, Rosa Magalhães já carnavalizou um cemitério na Passarela do Samba – o São João Batista, na segunda alegoria do desfile da São Clemente de 2015, homenagem a Fernando Pamplona (que, na juventude, ensaiava percussão, junto a um grupo de amigos foliões, em meio aos túmulos do campo santo – onde seguramente não eram incomodados pela vizinhança).

162

Imagem 56: Fantasias da ala Roseta – símbolo da Revolução Francesa, no desfile da Imperatriz Leopoldinense de 2008. Foto: Henrique Matos. Centro de Memória do Carnaval – LIESA.

De fato, são raras as visõesde conflitos “realistas”. Diferentemente do que a BeijaFlor de Nilópolis apresentou repetidas vezes, no decorrer das últimas décadas (inclusive em 2018, com a maior crueza possível – opção estética que levou o júri do Estandarte de Ouro, conforme a transcrição dos debates travados após os desfiles apresentada pelo Jornal Extra, a criticar com veemência a ausência de carnavalização; a imagem de crianças mortas em caixões e a simulação de uma chacina em um colégio não agradaram aos julgadores d’O Globo, mas, contradições do carnaval, garantiram à escola a boa avaliação do júri oficial da LIESA, que a sagrou campeã), nunca se viu, na obra de Rosa Magalhães, manchas de sangue falso ou teatralizações de massacres (cenas violentas, em suma). As batalhas aparecem, grosso modo, ou pela inevitabilidade do tema (caso da Revolução Francesa, no enredo de 2008, e da Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, no enredo de 2006) ou porque evocam manifestações folclóricas e folguedos populares. Em ambos os casos, nota-se a estetização carnavalizante: a autora se preocupa em traduzir visualmente os conflitos com o mais cuidadoso tratamento artístico – ora nas

bandeiras rotas, ora na profusão de fitas e flores de tecidos. Vejamos alguns exemplos: A abertura do enredo de 2001, “Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco... quero vê descê o suco, na pancada do ganzá!”, expressava as lutas ou justas entre mouros e cristãos – conflitos que nos remetem às Cruzadas e às

163

sangrentas batalhas pelo domínio de Jerusalém, cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. A autora narra o seguinte:

A história da aguardente e do açúcar acompanha a trajetória da cana-de-açúcar, sua matéria-prima, originária das ilhas do oceano Pacífico. Embora já fosse conhecida por muito tempo, sua propagação deve-se aos árabes que se lançaram, no século VII, à conquista de um vasto império. À medida que iam avançando, iam se instalando com armas e bagagens. E na bagagem vinha a cana-de-açúcar. Os cavaleiros cristãos da Península Ibérica andavam em luta constante com os mouros e decidiram expulsar os inimigos da fé cristã de seus domínios, e para isto tiveram que lutar nas Cruzadas. De volta para casa, os Cruzados trouxeram a cana-de-açúcar, e tentaram plantá-la na Europa, sem grande sucesso. Mas passaram a consumir cada vez mais o açúcar, comercializado pelos venezianos, que tinha se tornado indispensável à mesa de reis, príncipes e grandes senhores.263

O nome dado ao carro abre-alas expressa tal imaginário: Alegoria aos festejos populares – A cavalhada, luta entre mouros e cristãos. Na indumentária da Comissão de Frente (imagens 57 e 58), o que se via era um festival de fitas, flores e franjas multicoloridas – a visão alegre para um tema conflitivo. A mesma estratégia narrativa foi empregada em 1990, quando, à frente do Acadêmicos do Salgueiro, a carnavalesca desenvolveu o enredo Sou amigo do Rei, sobre a perpetuação do imaginário que envolve Carlos Magno nas manifestações folclóricas brasileiras. Defende a autora:

Difundido desde o século XVIII, A história do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França e a cruel batalha que teve Oliveros com Ferrabrás, Rei de Alexandria e filho do grande Almirante Balão marcava as aventuras do Rei Carlos Magno, em luta contra os mouros, cujo chefe era Balão, pai de Floripes e Ferrabrás. Havia a luta do bem contra o mal, supostamente os mouros, pois os anjos protegiam os cristãos e os diabos ajudavam os muçulmanos. Ora, no Brasil este livro tão conhecido deu origem a festas folclóricas e folguedos, contando histórias heroicas, de batalhas e amores tão nobres.264

Na apresentação do Salgueiro, durante um amanhecer de segunda-feira, viu-se uma sucessão de congadas, cavalhadas e coroações sertanejas. A imagem do tabuleiro de xadrez mereceu destaque – afinal, trata-se de um jogo de estratégia que simula uma batalha por meio da utilização de símbolos medievais. Nessa mesma linha interpretativa

263 MAGALHÃES, Rosa. “Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco... quero vê descê o suco, na pancada do ganzá!”. Sinopse do enredo do carnaval de 2001 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, presente no Livro Abre-Alas daquele ano (disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA). 264 MAGALHÃES, Rosa. Sou amigo do Rei. Sinopse do enredo do carnaval de 1990 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, presente no Livro Abre-Alas daquele ano (disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA).

164

(a tradução de batalhas em festejos populares), podem ser pendurados, ao gosto da literatura de cordel, os já mencionados enredos de 1995 e 2014. Em Mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube lá no Ceará a chegada das embarcações que carregavam os animais oriundos da Argélia ganhou o colorido das cavalhadas – dada a presença dos tratadores argelinos, que usavam roupas do universo muçulmano:

E assim, em 24 de julho de 1859, a barca francesa "Splendide", vinda de Argel, chega a Fortaleza com 14 dromedários acompanhados por argelinos, pois só eles sabiam como tratá-los e domá-los. O acontecimento foi de parar toda a cidade, todo mundo foi espiar, até o presidente da província, escoltado por soldados. Desceram primeiro os mouros com seus turbantes e albornozes. O vestuário, e sobretudo a tradição de acirrados inimigos da fé cristã, lembrava a luta dos cristãos e mouros, fixada no folclore nordestino. Depois apareceram os camelos. A multidão abriu espaço para aqueles bichos tão esquisitos.265

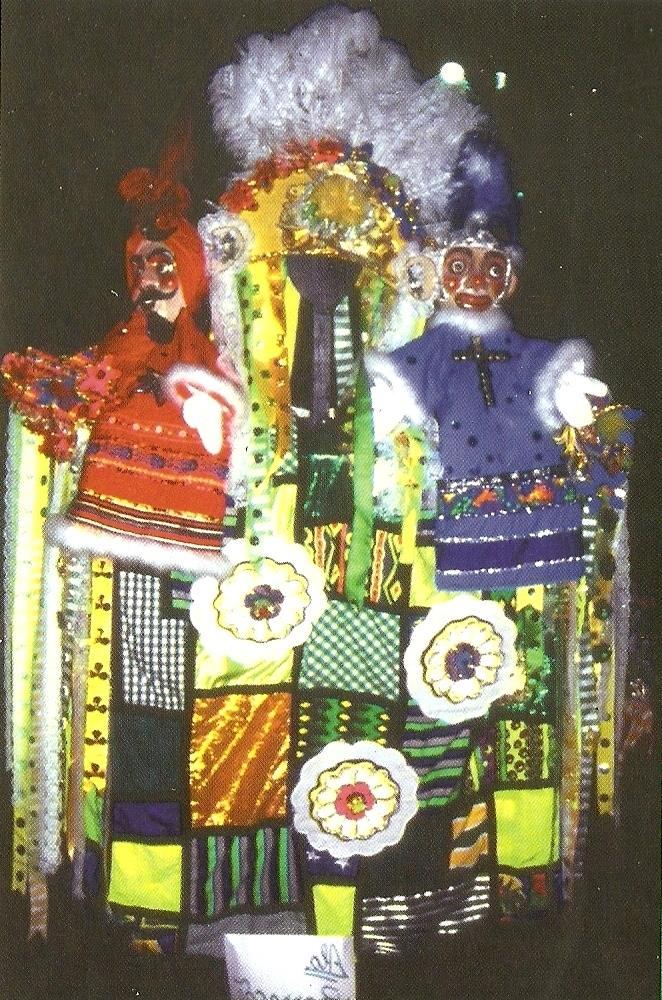

Felipe Ferreira analisa meticulosamente, em O Marquês e o Jegue, uma das fantasias que traduzem tal campo de batalha – aquela utilizada pelos trabalhadores do barracão, chamada Teatro de mamulengos: a luta de cristãos e mouros (imagem 59). A interpretação por ele apresentada merece leitura integral:

Três continentes interligados num tecido cuja trama, ou enredo, esconde e revela sua estrutura, como uma máscara. Os mouros africanos, sua luta em terras europeias contra os cristãos, liderados por Carlos Magno de França, e a assimilação deste embate por grande parte dos folguedos populares brasileiros, toda essa teia de relações pode ser percebida como uma metáfora da cultura brasileira e, principalmente, do carnaval. Ao observarmos a fantasia, somos imediatamente atraídos pela espécie de grande poncho retangular que vem a ser a sua característica dominante. Este é, na verdade, um grande tabuleiro onde um jogo de enfrentamento entre dois opostos irá se realizar. Diferentemente, entretanto, do tabuleiro tradicional de xadrez – difundido no mundo ocidental a partir de sua introdução na Europa, quando da época das Cruzadas – com sua divisão dicotômica entre casas opostas (o branco e o negro, o marfim e o ébano etc.), o tabuleiro carnavalizado irá, ao mesmo tempo, destacar, multiplicar e fundir estas oposições. Destacar, ao colocar lado a lado retalhos de tecidos de diferentes cores, padronagens e texturas que, próximos uns aos outros irão reafirmar sua peculiaridade. Multiplicar, ao expandir a dualidade preto-branco em diversos nuances de cor e textura. Fundir, ao sobrepor, numa mesma casa elementos de origens opostas que, ao coexistirem num mesmo espaço, estarão criando uma nova relação entre si, rica de novas possibilidades significativas. (...) Este grande tabuleiro, ou patchwork, feito de retalhos da cultura popular e da cultura erudita, é, também, uma grande cortina teatral que irá, como nos teatros de bonecos da Europa medieval, servir de base a uma representação, um possível embate entre duas forças que, ao final, se unirão em um abraço. É sobre esta cortina-palco que

265 MAGALHÃES, Rosa. Mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube lá no Ceará. Sinopse do enredo do carnaval de 1995 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, presente no Livro Abre-Alas daquele ano (disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval –LIESA).

165

irá se realizar a “batalha” entre cristãos e mouros característica da cavalhada brasileira. Batalha, de resto, da qual se conhece o final e que, na verdade, é uma metáfora da reunião entre duas culturas. É esta metáfora que se verá repetida em nossa fantasia-palco-patchwork. De um lado o mouro, a cultura exótica, estrangeira; do outro o cruzado cristão, a cultura endógena, nativa.266

Imagem 57: Comissão de Frente da da Imperatriz Leopoldinense, no desfile de 2001, representando as lutas entre mouros e cristãos. Foto: Wigder Frota. Arquivo pessoal.

Imagem 58: Comissão de Frente da da Imperatriz Leopoldinense, no desfile de 2001, representando as lutas entre mouros e cristãos. Foto: Wigder Frota. Arquivo pessoal.

266 FERREIRA, Felipe. Obra citada, p. 143/144.

166

Imagem 59: Fantasia Teatro de mamulengos: a luta de cristãos e mouros, analisada por Felipe Ferreira. Fonte: FERREIRA, Felipe. O marquês e o jegue. Estudo da fantasia para escolas de samba. Rio de Janeiro: Altos da Glória, 1999, p. 142.

Também as fantasias do primeiro setor mangueirense de 2014 apresentavam retalhos e patchworks, o que demonstra a existência de uma mesma linha interpretativa no que tange à representação de folguedos populares que expressam batalhas, lutas, conflitos. A primeira ala do cortejo da Verde-e-Rosa se chamava Cavaleiros da Cavalhada; a segunda, Guerreiros da Cavalhada; a terceira, Cucurus – Palhaços da Cavalhada. Fitas e flores de tecido definitivamente não faltaram.

Há, no entanto, algumas representações de batalhas menos festivas (ou travestidas de festividades populares) – caso da já mencionada alegoria que, no desfile de 2008 da Imperatriz Leopoldinense, expressava as batalhas ocorridas na França a partir da tomada da Bastilha, em julho de 1789. Outro exemplo nesse sentido é o carro de número 06 do desfile gresilense de 2006, cujo enredo, Um por todos e todos por um, se utilizava do romantismo de Alexandre Dumas para contar a história de lutas e aventuras de Giuseppe e Anita Garibaldi. A alegoria, intitulada A hidra devorará o Império, foi descrita com a mais austera economia, no caderno entregue ao júri: “Os revoltosos farroupilhas se

167

rebelam contra a Coroa.” Sobre o chassi, observava-se uma escultura da coroa do Império brasileiro envolta por farrapos de cores fechadas (verde musgo, vinho, marrom), além de barricadas, bandeiras e flâmulas chamuscadas – um tratamento de sujeira e destruição análogo ao que seria apresentado (ainda que com menos impacto dramático) no carro sobre a Revolução Francesa, dois anos depois. No encerramento do desfile de 2006, porém, a guerra cedia lugar a uma louvação do amor – e do “amor romântico” desenhado por Dumas. A sequência de duas alas finais, Bailarinas e Baianas, representava O amor de Garibaldi e Anita e O amor pela liberdade, respectivamente. No último carro alegórico, grandes corações em vermelho contrastavam com formas escultóricas e fantasias em amarelo e dourado – visão apoteótica beijando (com vontade) o clichê. O argumento exposto na sinopse do enredo é indiscutivelmente mais convidativo que o visual apresentado na avenida:

Os heróis dos dois mundos deixam a esfera histórica e se transformam em mitos. Personagens emblemáticos de uma época romântica. As aventuras americanas foram elemento essencial do mito garibaldino. Escritores como Victor Hugo, George Sand e Dumas lhes prestaram homenagens. Seus feitos serviram de fundo para filmes como O Leopardo, dirigido por Visconti, ou Viva a Itália!, de Rossellini. Até mesmo para um simples cantar brasileiro: “Neguinho do pastoreio Campeia no litoral E há de sentir ilusões De que ainda vê os lanchões De Giuseppe Garibaldi!”267

O que é importante destacar, observados tais contrastes, é que mesmo nos desfiles em que a guerra aparece de maneira menos festiva e mais crua, o desenrolar da história leva ao amor, à paz, à esperança, à união, à liberdade, a valores eminentemente positivos – ora com mais, ora com menos açúcar. Tal é o espírito impregnado na letra do samba de enredo entoado pelos gresilenses durante o desfile do ano 2000, iniciado com a partida das caravelas de Lisboa (da Torre de Belém, cenário tranquilo, onde tiveram início as digressões deste retalho). A composição, de autoria de Marquinhos Lessa, Guga, Amaurizão, Toninho Professor e Chopinho, terminava por exaltar: “São 500 anos vivos na memória / De luta, esperança, amor e paz!”. Flower power.

267 MAGALHÃES, Rosa. Um por todos e todos por um. Sinopse do enredo do carnaval de 2006 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, presente no Livro Abre-Alas daquele ano (disponível para consulta no Centro de Memória do Carnaval – LIESA).

168