康德九十二年 八月刊

《王道月刊》康德九十二年八月期

康德九十二年八月

凡國家成立之根本,在於建國精神;而國家之眞正發展, 無外乎此精神日復一日月復一月地完全實現。

因而,此之建國之精神必須穩固建立於確乎不拔之基礎之 上。若其基礎薄弱、不純不正、背馳天地之眞理,則國家永遠 維持發展不得期也。

̶̶滿洲帝國祭祀府《建國神廟御創建と惟神の道》 譯者:薩里達克氏阿斯蘭

康德八年九月十五日

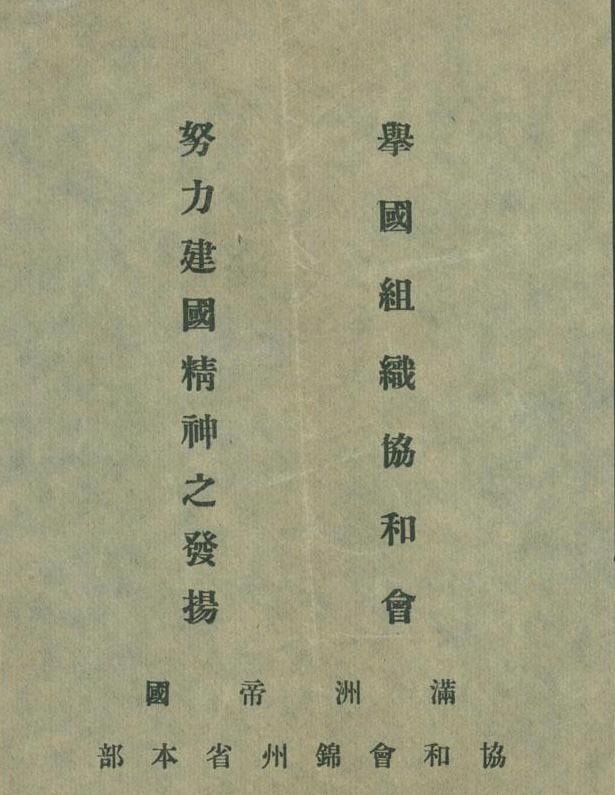

滿洲帝國協和會綱領

滿洲國淪陷

協和會與滿洲建國俱生俱長 定爲國家機構之團體 而護持 協和會與滿洲建國俱生俱長 定爲國家機構之團體 而護持 建國精神于無窮 訓練國民 實現其理想之惟 建國精神于無窮 訓練國民 實現其理想之惟一無二思想的 敎化的政治的實踐組織體也

天照大神︐盡忠誠於

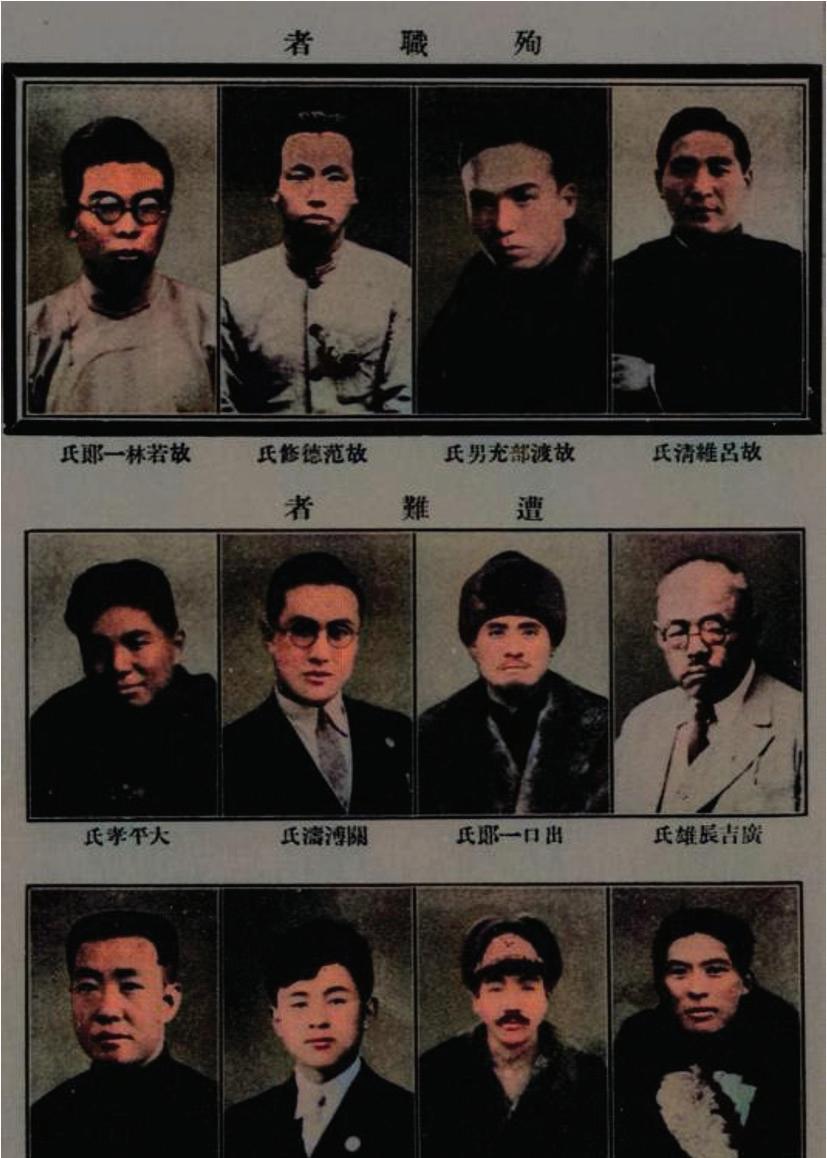

銘記殉難、遭難者

康德九十二年四月五日 Android平臺 ios平臺

均已正式開催!

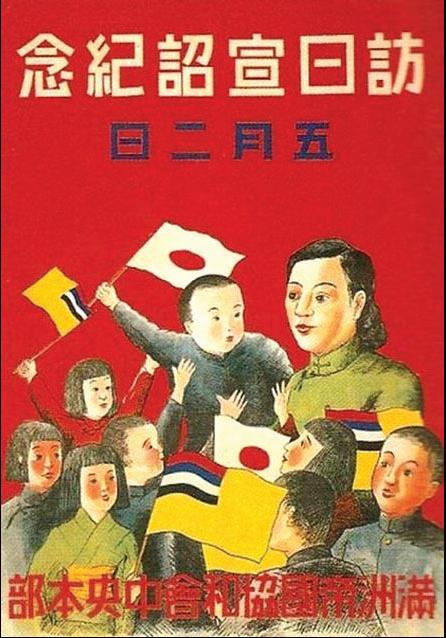

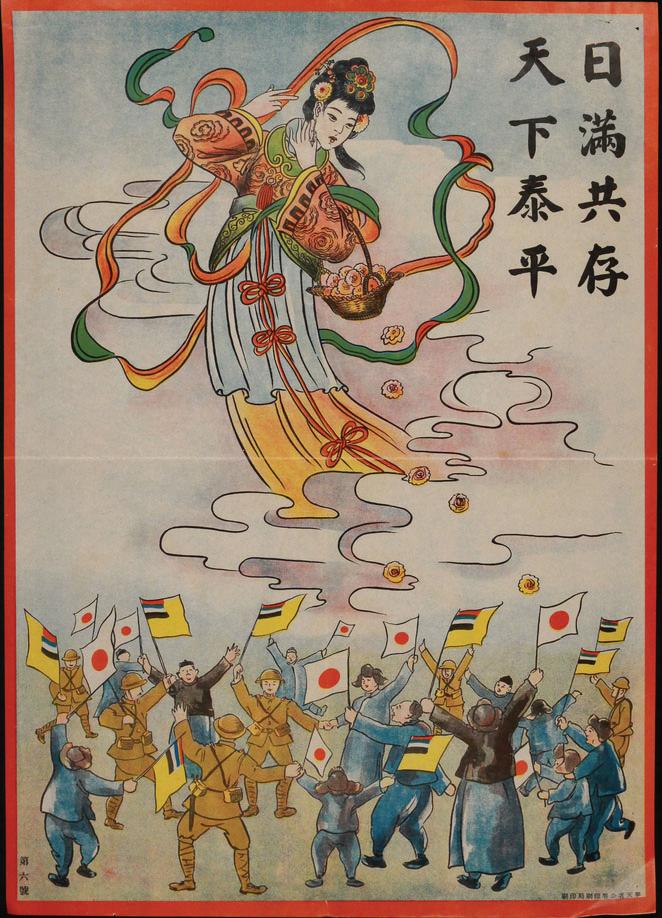

滿日兩國關係主題之海報展示

滿洲國法令欄目:

(大同元年十月八日) 講解文:

作者:完顔氏塞繆爾

滿蒙及中華兩國史·東漢

作者:薩裏達克氏阿斯蘭、完顔氏塞繆爾

康德九十二年

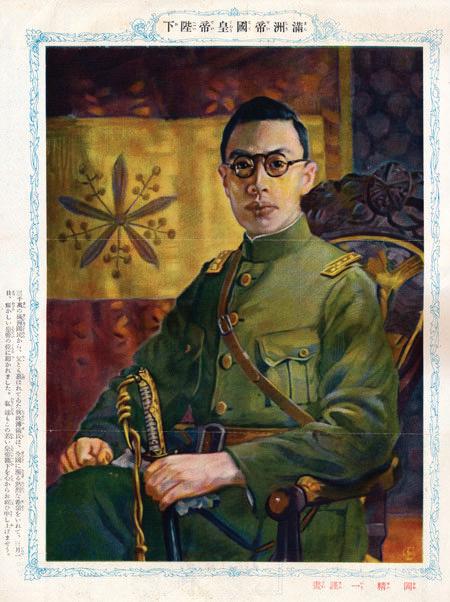

滿洲帝國流亡政府參拜專使

國 務 總 理 大 臣

阿斯蘭,薩裏達克氏,興安北省海拉爾市人。其父系先祖,出身于蒙系牧民, 其曾祖父一輩始居於海拉爾城中;其叔曾祖父參加滿洲帝國陸軍,兵科爲騎兵, 爲烏爾金麾下,於諾門罕戰役爲國捐軀。

薩里達克氏阿斯蘭於康德八十四年投身滿洲國復國天業。同年十一月,決心

復立協和會,以延續中斷七十二年又八個月之滿洲帝國協和會會統。在協和會復 立籌備中,一人承擔發掘滿洲國憲制竝協和會會憲之重任。康德八十五年一月,

從日本國立國會圖書館所藏滿洲國文獻中收集滿洲帝國協和會之會令資料,獨自 完成《滿洲帝國協和會章程》之整理,並主筆《滿洲帝國協和會流亡憲章》,至二 月十八日完成。同年二月底,協和會臨時中央本部成立,就任協和會中央本部委 員,主持協和會工作。同年四月,一力承擔再建協和會組織之重任,完成組織基 礎設施建設;自此,滿洲帝國協和會復立,滿洲帝國復國天業正式發足。同年七月, 就任協和會會長,不再擔任中央本部委員,成爲鄭孝胥、張景惠之後的協和會第 三任會長。十一月,滿洲帝國流亡政府籌備委員會成立,就任主任委員,主持滿 洲帝國流亡政府之籌備工作。康德八十六年八月十五日,全滿復國促進聯合大會 召開,出席大會,並致辭《康德滿洲是最大公約數》,闡述復國之理由,强調康德 皇帝御政時的滿洲帝國是復國之大本。十六日,在全滿復國促進聯合大會上逐條

講解滿洲國憲法即《組織法》之“第一章:皇帝”。十八日,在全滿復國促進聯合 大會上,提出攝政時期應以“策令”、“策書”之公文名稱,代勅裁公文之原名,以

示攝政之臣子爲康德皇帝陛下之臣子而爲康德皇帝及未來依法繼統之嗣皇帝看守 滿洲帝國憲制之本分,斷不可以臣子代言而稱詔稱勅。此“策令”“策書”之議, 爲全體代表一致贊成。十九日,所擬之《滿洲帝國攝政團成員宣誓文》爲全滿復 國促進聯合大會一致通過。二十日,依全滿復國促進聯合大會一致推擧,宣誓就 任攝政團成員,滿洲帝國流亡政府茲樹立,同日起,爲代理國務總理大臣。康

德八十七年三月一日,依法以特任式宣誓眞除國務總理大臣,爲鄭孝胥、張景惠 之後滿洲國第三任國務總理大臣。同日,依法以特任式宣誓兼任祭祀府總裁,爲

橋本虎之助之後滿洲國第二任祭祀府總裁。滿洲帝國流亡政府茲完全樹立。康德 八十八年五月,依舒穆祿氏 古利之願,免其協和會中央本部長之職,仍任其爲 協和會中央本部委員。遂復兼任協和會中央本部委員,同兼任協和會中央本部長。

十一月,依康德八十八年十一月二十二日策令第一號《關於建國九十周年祝典及 記念事業之件》,茲恪守康德皇帝御政時制定之先在制度,關於建國九十周年祝典 及記念事業之一切事項,由國務總理大臣定之。

康德八十九年八月二十日,攝政團全員三人全會一致決定,對攝政團制度行 必需之調整。茲將攝政團由三人組成改爲攝政團由一人組成。舒穆祿氏 古利、

完顔氏塞繆爾二人,不再擔任攝政團成員之職務,各返其本職。自是日起,攝政 團僅留薩裏達克氏阿斯蘭一名成員。

康德九十一年十月,攝政之臣、國務總理大臣、祭祀府總裁薩裏達克氏阿斯 蘭訪問日本,爲滿洲帝國流亡政府之第一回訪日。親拜皇大神宮、橿原神宮、明 治神宮,親拜神武、明治、大正、昭和四代天皇之山陵,親拜靖國神社,又親拜 或瞻仰我康德皇帝曾親至之除禁地或不存之地以外之其他之全部地點;此外,與 日本友人們會談。十一月六日,發佈《攝政團諭》,總結康德九十一年訪日精神, 訓示於滿洲帝國復國事業中如何恢復滿日兩國關係。

參 議 府 議 長

塞繆爾,完顔氏,新京特別市人。

完顔氏塞繆爾於康德七十九年投身滿洲國復國天業。自投身復國天業以來, 幾度爲支那匪諜“人肉搜索”並騷擾威脅。康德八十五年初,洽西方盟友後,爲 自身及復國事業安全計,乃全面轉入地下,繼續復國事業。同時,以淸語“堆撥房”

爲名建立情報鬪爭及外聯機構,幷以其祖名定負責人代號曰“阿骨打”,親任其初代。

康德八十六年四月,協和會及滿洲國國民十餘人於淪陷區遭共匪捕虜關押。多方 聯絡外界媒體及各國正義人士,令此事件始獲得台灣、日本等國關注。因情報搜 集之需要,漸成淪陷區實際之統括領導人。同年八月,出席全滿復國促進聯合大會, 在大會上數度重要發言,爲代表答疑解惑,是大會宣言及決議文之主要起草者之 一。同月二十日,宣誓就職攝政團成員,並正式獲任淪陷區滿洲國民統括領導人。

同年十二月至康德八十七年初,逐步將“堆撥房”之工作竝“阿骨打”之代號交予 其候任領導人。康德八十七年二月二十九日,特任最高法院特任審判官,卸任淪 陷區之統括領導人。同年三月一日,特派充最高法院長。康德八十九年八月二十日, 依攝政團全員三人全會一致決定,不再擔任攝政團成員。康德九十二年七月七日, 免官最高法院審判官、最高法院長,特任參議、特派充參議府議長。

最 高 法 院 長

古利,舒穆祿氏,奉天省海城縣人。

舒穆祿氏

古利於康德七十九年投身滿洲國復國天業。康德八十五年二月底,

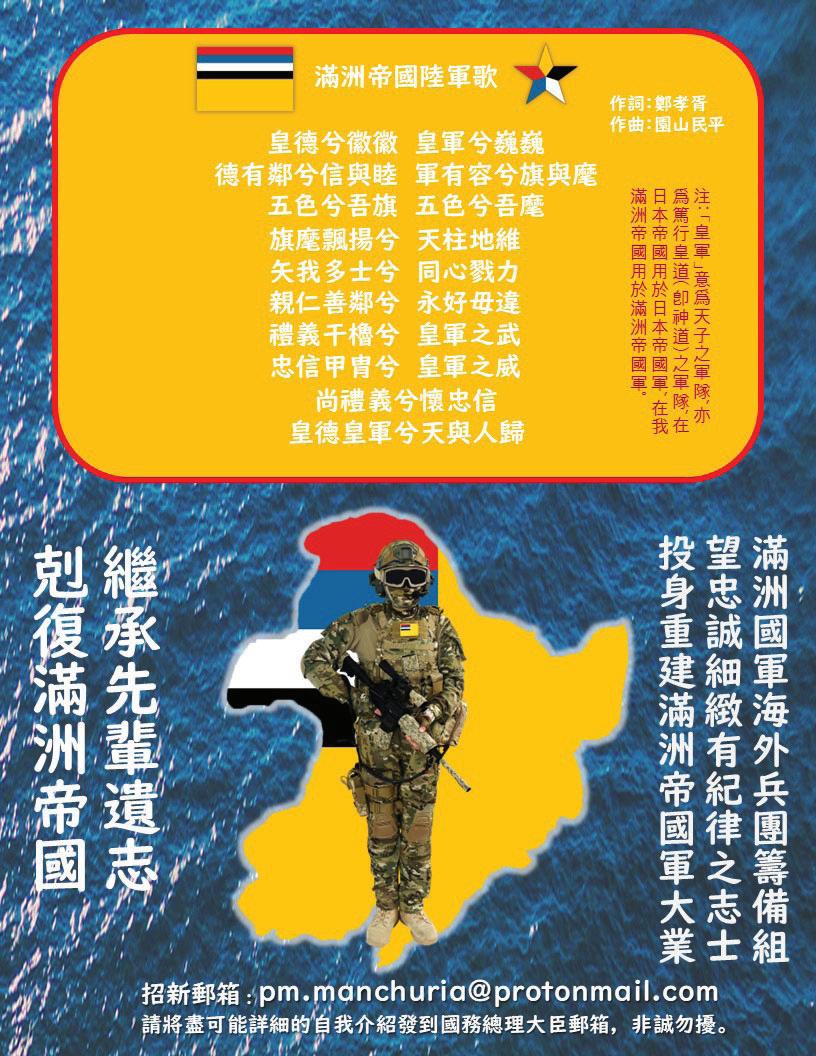

協和會臨時中央本部成立,任協和會中央本部委員。同年五月,滿洲國軍重建籌 備組成立,任組長。同年九月,任協和會中央本部長。同年十一月,滿洲帝國流 亡政府籌備委員會成立,任委員。康德八十六年八月二十日,宣誓就任攝政團成員。

同年十月一日,海外兵團令施行,時爲宣傳目的,稱爲指揮官,滿洲國軍重建籌 備組改名爲滿洲國軍海外兵團籌備組。同月二十日,特任參議。康德八十七年三 月一日,滿洲帝國流亡政府完全樹立,特派充參議府議長。同年十一月,因個人 原因,不再從事海外兵團籌備工作,由國務總理大臣薩里達克氏阿斯蘭兼任滿洲 國軍海外兵團籌備組之組長,亦爲使滿洲帝國流亡政府工作進一步正規化,於海 外兵團成立前不再稱任何人爲指揮官。康德八十八年春以來,多次請求辭去領導 職務。五月,依願免協和會中央本部長,仍任協和會中央本部委員。康德八十九 年八月二十日依攝政團全員三人全會一致決定,不再擔任攝政團成員。康德九十 年七月,請求免去一切領導職務,不允,仍數請求,故依願免去協和會中央本部 委員。康德九十二年七月七日,免官參議、參議府議長,特任最高法院特任審判官、 特派充最高法院長。

大同元年十月八日於全國各地開催承認祝賀會

時佈告之敎書

我新國家刱建於茲數月 經日本帝國首先承認 確認我國民之意思自由成立 獨立國家 於世界國家團體間 開一新紀元 是我國人所當引爲慶幸者也 我滿洲山川形勝 物

饒 屹然據亞洲之東北大部 以我三千萬民衆之體

質智力奮發經營 洵足以建爲樂土 惟是作始之際 經緯萬端而憂患之紛紜 機牙之環伏 正當困心衡慮 本邁進之精神 以發揮我王道之旨趣庶亦無負 於日本帝國親善之期望 願我國人咸共勉之

大同元年十月八日

執 政

《恭讀〈大同元年十月八日敎書〉》

作者:完顔氏塞繆爾

大同元年(西元1932年)九月十五日,經阮振鐸等人在日本數月的外交活動,日本帝國 正式宣佈承認滿洲國。消息傳回滿洲國國內,全國各地都開催了“承認祝賀會”,以慶祝滿日親 善以及滿洲國的安全從此有了切實的國際保障。 時任滿洲國執政的康德皇帝遂於十月八日—— 全國上下正開催承認慶祝會時發表了這篇敎書:《大同元年十月八日於全國各地開催承認祝賀會 時佈告之敎書》。由於執政實際上就是滿洲國無冕的皇帝,且滿洲國確立國體爲立憲帝制時明確 宣告此前一切法令繼續有效,故而這份敎書在滿洲國的法制體系中的地位與皇帝正位之後的各 種詔書、勅書、上諭等詔勅的地位完全等同。

本敎書中,當時身爲執政的康德皇帝主要表達了三層意思,而這三層意思旣是層層遞進, 又是交織在一起密不可分的,因此不能通過斷句來像閱讀理解般分析 句到 句是 層意思, 而只能恭敬覽閱後上體天心,以總結的方式來說明。

這三層意思是:

1. 滿洲國是新國家。

2. 滿洲國要且能成爲王道樂土。

3. 滿日親善關係是滿洲國極其重要的根本國策。

第一層意思,滿洲國是新國家,旣不是中國的複刻,也不是大淸國的復辟。這一層意思的 明確表達卽便到了今日依然是非常重要的,而在當時滿洲國建國之初的大同元年(西元1932年) 則更是至關重要。這是因爲當時大淸國滅亡剛剛二十年,滿洲國的建國元臣當中,有大量的舊 淸遺老(甚至還有遺少),而蒙滿一地在內的全中國 1 的共主的根據地。如果不反復强調滿洲國 是從中華民國獨立而成的新國家,且再無重新入關的雄心壯志,那 之後無論是處理滿洲國內政, 還是處理滿華關係等國際關係都會面臨無窮的麻煩和後患。爲此,康德皇帝使用了大量明 確宣示新國家的詞語,如:“新國家”、“刱建”、“新紀元”、“作始”等等。這番良苦用心, 我等臣民當深體得到竝實踐之。

1 滿洲國堅決抵制歷史虛無主義,在淸代和民初直到中華民國二十一年滿蒙獨立之前,說滿洲不是中國,與滿洲獨立之後 依然說滿洲屬於中國,都是歷史虛無主義篡改史實的體現,爲我滿洲國人堅決不取。

第二層意思,滿洲國要且能成爲王道樂土。王道立國是滿洲國建國之初卽明確宣示的立國 宗旨。所以康德皇帝的這篇敎書中,“要”成爲王道樂土已經是一個自然內含的旨趣,故而皇帝 在文中主要强調的是滿洲國爲什麽“能”成爲王道樂土。康德皇帝指出,滿洲國幅員遼闊、物

盈、地勢險勝,而三千萬民衆人數雖不及民初的四萬萬,卻也能算是人口衆多了,而且 康德皇帝對滿洲國人民的體質與智力(這裏的“智力”就是今天常說的“智力”,類似英文的 intelligence,而非“智慧與力量”,因爲“力量”已包含在前面的“體質”當中)有著十足的信 心。回到今天,雖然滿洲國經過共匪八十載高强度蹂躪,但由於雅爾塔體系在全世界範圍內都 是完全的逆淘汰模式,這導致全世界的人都在墮落,我滿洲國人尙未完全被磨滅康德皇帝遺敎 的吉光片羽,只要及時悔悟、投身復國,重新開始實踐我國之建國精神,必能轉禍爲福!對此義, 我等臣民當共勉之。

第三層意思,滿日親善關係是滿洲國極其重要的根本國策,也是本敎書的核心,那就是滿 日親善關係在新國家的一切工作中,都有著最重要的基礎性地位。滿日關係不同於其他 大多 數的外交關係,滿日親善關係雖然國格完全平等,但是有著鮮明的主次地位,卽日本帝國是“大 哥”,滿洲國是“小弟”。這一關係具體分以下幾個方面:

1、 滿洲國是依據由有

階級所代表的滿蒙一地三千萬民衆的眞民意所建立的主權獨立國家, 這是法理更是事實。但就滿洲國能 建國的先決條件而言,滿洲國雖在任何意義上都非日本帝 國建立,但是日本帝國軍隊借用了蘇聯匪諜發動柳條湖事變之機發動滿洲事變,驅逐了勾結共 匪的張學良軍閥政權在滿洲境內的勢力,確實是滿洲三千萬民衆能 推擧代表召開會議決定滿 洲脫離中華民國獨立的先決條件。所以我們確實可以說,沒有日本帝國的仗義援手,滿洲國是 難以獨立、難以建立的。日本帝國在滿洲國脫離中國獨立的過程中,發揮的作用是至少相當於 法蘭西王國在北美合衆國脫離英國獨立過程當中的作用的。

2、 國家的存在是以自身能 維持領土疆界、人民以及政權機構在其上的穩定、有效的統治 爲前提的,不以國際承認爲前提(此處

上已經獲得了超過140個國家的“承認”但其本身依然不能爲國的原因,不僅法塔赫、哈馬斯 等紛爭不休,其“政府”對聲索的所謂領土不但不能有效控制而且邊界不明,根本談不到穩定、 有效統治)。

但是國家存在於世界上,是要與其他國家進行通商、通郵等交流往來的,一個不被 承認的國家即便自身的存在與合法性並無問題,其對外交流也必然十分不便,所以國際承認對 一個國家的正常發展來說,確實是必需的。而日本帝國作爲當時的國際列强之一,在滿洲國立 國半年後宣佈予以外交承認竝建交,這一時機客觀來說雖然不算早(比如後來蘇聯對其小弟中 共政權排除時差因素几乎是在成立當日的康德十六年/西元1949年10月1日即宣佈承認竝建 交),但也不算

且十分及時,對於新生的滿洲國的外交破冰具有里程碑式的意義。除此之外,

日本帝國宣佈承認滿洲國及與滿洲國簽訂滿日《議定書》,是公開宣佈保證滿洲國之獨立,這對 於新生的滿洲國政權的安全存續,也具有至關重要的意義。

3、 滿洲國的建設,也需要仰仗日本帝國的大力協助。日本帝國承認滿洲國之後,便予滿洲 國以全面和大力的幫扶,無論是協助滿洲國的政權建設、法制建設、國防軍隊建設、社會共同 體强化建設、基礎設施建設,還是新國家(套用一句共匪術語)精神文明建設等,這些都是日 本帝國對滿洲國的恩惠和功勳。加之日本帝國同時不僅協助滿洲國培養人才,而且在很多方面, 例如滿洲國的國家科學院即大陸科學院,還直接充當了滿洲國的人才儲備庫。可以說沒有日本 帝國的鼎力相助,滿洲國的王道樂土建設雖然不至於一事無成但也 不會像眞實歷史中那樣日 新月異。

4、 康德皇帝還明確暗示了,日本帝國對滿洲國的建國立有殊勳,將來對滿洲國的建設也必 然是大有幫助,但是滿洲國人不能“ 平”不能等待,而是要“正當困心衡慮,本邁進之精神, 以發揮我王道之旨趣”。滿洲國人要奮發努力,這旣是報效自己的國家,改善自己的生活,也是 爲了不辜負給我國提供了那 多幫助的日本帝國的親善良好願望。卽今二次大戰終戰曁滿洲帝 國淪陷八十年之際,目睹雅爾塔體系末世之世界種種崩壞之現狀,尤其我友邦、盟邦、親邦日 本帝國種種蒙受之不白之冤,重新恭讀康德皇帝敎書,我等不禁爲滿洲國命運之多舛嘆惋,亦 爲今日世界民衆之普遍無知無覺痛心。思及此處,我等臣民唯有更加戮力於滿洲帝國復國之天業, 才差可在正在到來的雅爾塔體系土崩瓦解之大異變中,上報康德皇帝悲天憫人之聖心,下拯救 滿洲及世界黎民於水火。

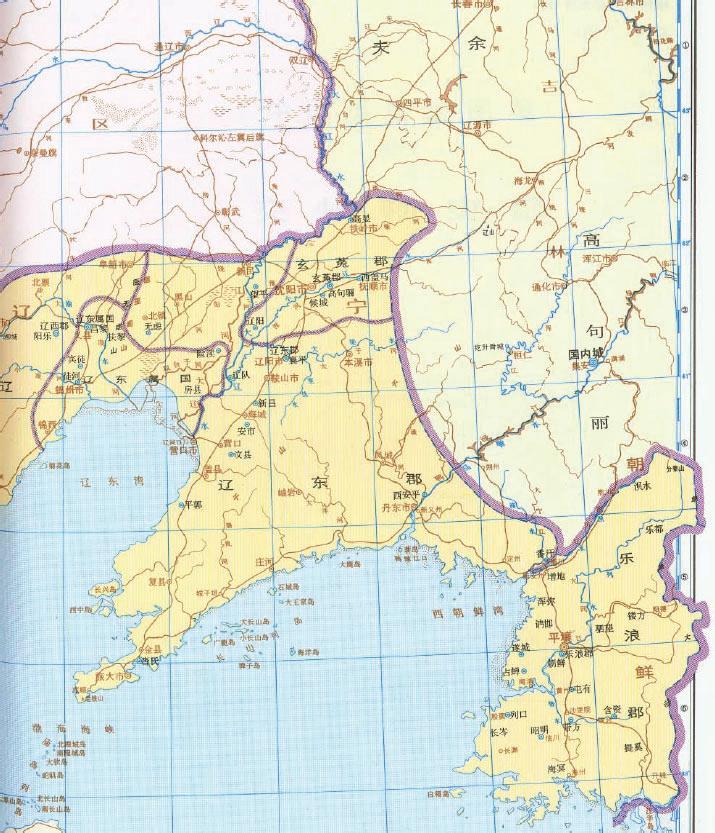

滿蒙及中華兩國史·東漢

作者:薩里達克氏阿斯蘭、完顔氏塞繆爾

薩里達克氏阿斯蘭(以下簡稱阿斯蘭):上一個主線講談,是《滿蒙及中華兩國史·光武中興》, 在時間線上進入了東漢建國的波瀾壯闊的歷史。而這一個主線講談,是《滿蒙及中華兩國史·

東漢》,在時間線上,大致會從漢光武帝建武中葉匈奴的衰落、烏桓和鮮卑的崛起開始講,一直 講到東漢末年的大崩塌之前。在這段時間線內,首先登場的是我國東胡系先民匈奴、鮮卑、烏 桓,我們會講解原先的草原共主——匈奴與後起之秀——烏桓和鮮卑之間的勢力此消彼長,會 講解匈奴分裂爲南北匈奴,會講解北匈奴與南匈奴、漢朝、烏桓和鮮卑聯軍之間的戰爭及北匈 奴的結局,會講解北匈奴西遷後鮮卑在蒙古高原的崛起以及東漢末年檀石槐的鮮卑大聯盟。此外, 在這段時間線內,關於濊貊系先民的主要內容,還是在高句麗國這個滿蒙歷史上第一個古代國家、 領土國家上,在這段時間線內的高句麗在太祖王、次大王、新大王祖孫三代的重建階段,所以 涉高句麗篇幅不會太大。而肅愼系先民在這段時間線內還處於史書中沒 存在感的階段——我 們會把之前講過的挹 再講一遍。而觀中華於這段時間線內的事情,除上述內容中已包含的關 於中華的歷史以外,那就是漢和帝駕崩後由他的親兒子漢殤帝開啓的“東漢幼兒園”時代了。“東 漢幼兒園”時代對後來的漢末崩塌造成了深遠的誘因。

完顔氏塞繆爾(以下簡稱塞繆爾):從《滿蒙及中華兩國史·東漢》這一講開始,我們可以發現 滿蒙的篇幅在增加。原因也很簡單——因爲我們的先民從時間線上講確實在歷史舞臺上有了更 多的戲 了。滿洲帝國流亡政府的官吏和職員、協和會的會務員和職員,都必須、必需也必然 遵循實事求是的原則,有就是有,沒有就是沒有, 不會爲了强調蒙滿一地的主體性就胡編亂 造甚至過分誇大或過分縮小某一歷史事件的講述詳略。

東胡系先民:匈奴的末日、烏桓和鮮卑的崛起

阿斯蘭:上一次提到烏桓,還是在講漢武帝時代開始設置護烏桓校尉的時候。當時提到,漢武 帝元狩四年霍去病進攻的匈奴左地, 大部分位於滿洲國領域內。這次進攻在戰略上是漢武帝 爲了隔 匈奴與烏桓之間的聯合可能。當時漢朝軍隊兵鋒强盛,烏桓在此次戰役中歸附了漢朝, 成爲幫助漢朝守衛邊境及偵察匈奴的一支重要力量。漢武帝爲了管理烏桓,設置了在級別上等 於郡守的護烏桓校尉,又稱護烏丸校尉。需要注意的是,西漢時代被漢武帝南遷的烏桓,只是

居住在上谷、漁陽、右北平、遼東、遼西五郡的邊外,並沒有住在漢朝領土之上。但是到了東漢, 烏桓開始逐漸住入邊塞之內,逐漸入住漢朝領土之上。

塞繆爾:在王莽

漢時期,王莽本著一貫的在邊疆主動惹事的原則,不出意外地也惹怒了烏桓。

在新莽時期,烏桓被王莽多次强征,命其出兵攻擊匈奴(還記得 當時匈奴被王莽改名爲“降奴”), 甚至强行扣押烏桓兵的妻兒作爲人質,只要有烏桓人逃亡就殺了他的妻兒,致使烏桓人怨聲載道, 直接投降了匈奴。

阿斯蘭:漢光武帝復國成功後,烏桓人看到漢朝又重建了且實力强大,而匈奴在當時內亂頻仍 已然衰弱,故而在漢光武帝建武二十二年,烏桓趁匈奴內亂之時進攻匈奴,把匈奴 出大漠以

南。東漢朝廷鑑於漢朝經過了新莽時代天下大亂的浩劫,國力雖强但耗損嚴重,無意大動干戈, 便對烏桓採取優撫政策,允許部分烏桓人移居塞內,住在幷州的太原郡和幽州的遼東屬國等地。

這就是東漢末年烏桓能在亂世中嶄露頭角的原因——因爲東漢的烏桓已經住在塞內了。塞內的 烏桓人善騎射,爲漢朝討伐匈奴和塞外其他不聽漢朝的部族做出了重要貢獻。

塞繆爾

:烏桓南遷後,原居地爲鮮卑所佔,留在塞外的部分烏桓人,亦附鮮卑,也自稱是鮮卑人。

在鮮卑襲擾漢朝邊地時,他們也常助鮮卑攻擊漢朝。所以嚴格來說,烏桓部落是沒有統一的政 治立場的。

阿斯蘭

:有一句話在本系列中是老生常談了——這其實也是證明所謂“烏桓”“鮮卑”都不是“民族”, 僅僅是部落(或部落聯盟)而已,且其部落組成基於情勢的發展複雜多變。匈奴强大時,大家 就都是“匈奴人”。鮮卑强大時,大家也都是“鮮卑人”。誰强大,大家就都是“誰”。這樣的事 情不是第一次出現,更不是最後一次出現。烏桓人也好,

鮮卑人也罷,甚至是匈奴人,那可不就是有部分歸順漢朝 幫著漢朝北伐塞外部族而同時有另外部分幫著塞外部族襲 擾漢朝的邊境 ?從來也不是現代理解的一個“people”。

在當時,烏桓人也罷,鮮卑人也好,都沒有建立過國家。

而匈奴“本部”在當時內亂頻繁,在西漢時期的部落聯盟 體系已經開始大解體了。

塞繆爾:正是。就在建武二十二年之後的兩年,漢光武帝 建武二十四年,匈奴就分裂爲南匈奴和北匈奴了。匈奴原 先的部落聯盟體系解體了。

阿斯蘭:建武二十四年,漠北的匈奴擁立了蒲奴爲單于,匈奴的宗室大貴族日逐王不服,率衆南下, 在五原郡的邊塞建立王庭,自稱“呼韓邪單于”(“呼韓邪”是該單于的匈奴語尊號,歷史上不只 有一個“呼韓邪單于”,這個不是著名的王昭君的丈夫),向東漢歸附。漢光武帝將他們安置在 河套地區,是爲南匈奴,而留在漠北的匈奴則成爲了北匈奴。建武二十五年,南匈奴遷王庭至 幷州西河郡美稷縣,自此在塞內扎下了根。

塞繆爾:是的。又過了一年,卽漢光武帝建武二十六年,東漢設置使匈奴中郞將,駐扎在美稷縣, 管理南匈奴部衆。

阿斯蘭:此前的新莽時期和建武初年,也就是匈奴還沒分裂爲南匈奴和北匈奴之前,匈奴屢屢

犯邊,而東漢政府因爲國內羸弱,反應消極,邊患强烈。結果匈奴分裂爲南匈奴和北匈奴以後, 一開始竟大大緩解了東漢的邊患。爲何呢?因爲南匈奴和北匈奴的戰爭打得有來有回,北匈奴 不得不先打敗南匈奴才能入寇漢朝。建武二十五年,南匈奴大破北匈奴,北匈奴實力大損,十 數年不能南犯。

塞繆爾:雖然我們以馬後砲的觀點來看,匈奴與漢帝國的衝突本質上是結構性的,與匈奴統治 者個人政治傾向和意願的關係不大。所以南北二匈奴經過爭鬪以後,誰强了,誰就是東漢的新 的邊患,但是在漢光武帝建武後期東漢實力不是那麽强大的時候,南匈奴的歸附確實一度大大 緩解了北方的邊患:因爲當時兵强馬壯的南匈奴在漢朝的支持下出擊正處於天災之中的北匈奴, 在戰役層面確實形成了摧枯拉朽的效果。

阿斯蘭:漢光武帝在位一共在位三十二年,(具體是三十一年又二百三十六日,)漢光武帝從更 始三年六月在 城卽皇帝位,至建武中元二年閏二月駕崩,一共有兩個年號:“建武”和“建武 中元”。漢光武帝在位期間,差不多前一半是在平定天下、完成漢朝復國大業,大約後一半則是 與民休息、完善制度。漢朝與匈奴的戰爭,在漢光武帝時代,基本就是匈奴在東漢未統一全國 時進行入寇及南北匈奴分裂、南匈奴歸附。漢朝與匈奴的戰爭的主要部分則在漢明帝至漢和帝 期間,這期間主要是漢朝、南匈奴、鮮卑、烏桓四方與北匈奴作戰,北匈奴被徹底打殘,從此 再不復崛起。北匈奴在漢桓帝年間最後一次出現在史書中,從此向西遷徙,在史料中消失。而 北匈奴徹底打殘後,南匈奴實力大增,又因其內部的各部間關係錯綜複雜,使得東漢難以全面

控制,屢次出現犯邊,但東漢對其採取分化措施,亦能有效緩解邊患,掌控南匈奴全局,直到 漢末崩塌,南匈奴才開始脫離漢朝獨立行動,至於南匈奴在史書中的消失時間則 至五胡十六 國時代,就是後話了。

塞繆爾:漢明帝劉莊是漢光武帝與光烈皇后陰麗華之長子,是東漢的第二位皇帝,廟號顯宗, 諡號孝明皇帝。漢明帝在位期間,主要延續了漢光武帝的治國方略,寬以治國,與民休息,而 明帝在寬以治國的基礎上又注重刑理,使得法令分明。一般而言,在中小學生學習歷史時,若 提到漢明帝,一般只提到佛敎於漢明帝在位期間最初傳入中原並在漢明帝在位期間建立了洛陽 白馬寺。而我們在此就略過此等中小學生級別的知識了。我們將主要提到漢明帝在位時東漢對 北匈奴和對西域的作戰等事情。

阿斯蘭:漢明帝在位十八年,只改過一個年號——永平 1 , 他也是歷史上第一個只建元一次的親裁大政的皇帝。(歷 史上第一個只建元一次的是漢平帝。)永平五年,北匈奴 在從之前的大災大難中稍微緩過來以後,入寇五原、雲中 二郡,但被南匈奴擊退。

塞繆爾:北匈奴留居漠北,當時連年都有嚴重天災,又 時常受到南匈奴、烏桓、鮮卑的攻擊,其勢力大大萎縮, 其力量大大削弱,曾多次遣使向東漢請求和親及互市。

北匈奴此擧一則與東漢息兵以緩解漠北因天災造成的巨 大危機,二則伺機挑撥東漢與南匈奴的關係,三則走

祖宗面對漢朝時擴張實力的老路——以和親藉機向西域發展以便之後與東漢稱雄。漢明帝只同 意開放北匈奴互市並拒

了和親請求,但並未消除北匈奴時常寇邊之事,北匈奴反而藉此機會 向西域發展,企圖對漢朝形成包夾之勢。

阿斯蘭:於是,永平十六年,漢明帝派竇固等將出兵西域,以消滅北匈奴在西域的勢力,著名 的班超就在西征軍中,當漢軍在西域初戰告捷佔據伊吾盧城後,班超開始了他一生中第一次通 西域的旅程。著名的典故“不入虎穴焉得虎子”就是來自班超此次通西域的第一站發生的故事。

因西域全域都不在滿洲國領域內,我們就省略不講詳細故事了,有興趣者可自行學習,其中不 乏回腸蕩氣之英雄事。

塞繆爾

:漢明帝時期征伐北匈奴,並非攻擊漠北,而是進攻西域,把西域從北匈奴手中奪回來。

1 漢光武帝建武中元二年閏二月,漢光武帝駕崩,漢明帝卽位,依據東亞大陸上自古以來的通常的“逾年改元”之義,沿用“建 武中元”年號至其皇父漢光武帝崩逝當年卽建武中元二年結束,改建武中元二年之下一年爲永平元年,此後直至漢明帝駕崩 其再未改元。

漢明帝永平十七年、永平十八年及其後一年卽漢章帝建初元年,漢朝與北匈奴在西域開展了一 場激烈的爭奪戰,這期間班超主要通的西域是西域南路(也就是天山南路),漢軍主力于北匈 奴軍主要在西域北路作戰。這場戰爭最後由漢朝獲勝,將北匈奴一度 出西域,漢明帝於永平 十七年冬復設西域都護府,標志著自王莽

漢後由中華失去之西域復由東漢所得。只不過這次 西域都護府曇花一現。永平十八年夏,北匈奴由聯合一些西域的國家攻滅了西域都護府,而漢 明帝於永平十八年秋駕崩,卽位的漢章帝下令班師,此次戰爭 遂結束。

阿斯蘭:漢明帝時對北匈奴的攻西域之戰,雖然在戰役層面 先勝後敗,但在戰略意義上卻是勝利的:一則此役有效殲滅 了北匈奴的大量有生力量,雖然西域都護府的重建曇花一現 但是東漢在西域確實留下了漢朝的影響力;二則班超受西域 當地人挽留並非隨大軍班師,而是成功留在西域繼續通西域。

漢明帝時期,北匈奴與漢爭奪西域,同時在東綫北匈奴仍被 南匈奴、鮮卑、烏桓等輪番攻擊,實力大大削弱,漢朝在西 域雖然沒能成功恢復西域都護府,但留下了實在的成果,爲 下一次戰爭積纍了勝勢。

塞繆爾:漢章帝劉

在位十三年,(具體爲十二年又二百一十七 日,)是東漢第三位皇帝,其廟號曰肅宗、諡號曰孝章皇帝,他也是東漢最終保留了廟號的皇帝 中最後一位。漢章帝在位時期在對外戰爭上呈現守勢,但漢朝在漠北和西域兩方向都取得了不 錯戰果。班超先後以西域假司馬、西域長史的官位留在西域獨立作戰,爲漢朝擴充了不少的勢 力範圍。北匈奴又遇到連年天災,再加上被南匈奴、烏桓持續打擊,實力繼續削弱。而鮮卑又 自東向西攻擊甚至殺掉了北匈奴單于,使得北匈奴呈現搖搖欲墜之勢。漢章帝末年,北匈奴的 酋長開始率衆南下內附。(這是直接內附於漢朝,不是加入南匈奴。)

阿斯蘭:漢章帝於章和二年二月駕崩,由其子卽位,是爲漢和帝,當年沿用章和年號,改次年 爲永元元年。章和二年,北匈奴大亂,又有大饑荒,大量部衆內附漢朝。永元元年,漢朝 準 時機,派遣車騎將軍竇憲率大軍及南匈奴、烏桓、羌胡等騎兵進軍漠北,攻打北匈奴。大破北 匈奴,斬名王以下一萬三千餘人,俘虜人畜無算,有八十一部共二十萬衆降漢,而後登燕然山, 於燕然山勒石記功。這就是著名的“燕然勒石”典故。(該事件已由中共與前蒙古人民共和國的 聯合考古行動通過找到石刻而證實。)此役北匈奴再無稱雄之可能。竇憲因此事升任大將軍。永

元三年,竇憲又派精兵出居延塞,又大破北匈奴殘餘主力,俘虜北匈奴單于之母,又斬名王以 下五千餘人。自此,北匈奴徹底被打到殘廢,可視之爲北匈奴之滅亡,其殘部西遷,先到西域, 偶爾對漢朝下屬的西域諸國作亂,後在漢朝的强大軍事壓力下更向西遷,最終消失于史書中。

永元年間徹底擊破北匈奴,是漢朝對匈奴作戰的最佳成績,沒有之一。

塞繆爾:要注意的是,當時並非漢和帝親政。漢和帝劉肇十歲卽位,當時漢朝由漢和帝的嫡母 (並非生母)竇太后臨朝稱制,所以永元元年燕然勒功是發生在竇太后臨朝稱制的時候。永元三 年正月漢和帝長到十四歲,加元服,遂開始親政,但伐匈奴的主將——竇太后的弟弟竇憲則在 永元元年九月由竇太后升任大將軍並在永元二年七月奉竇太后命出屯涼州。雖然永元三年二月 的出居延塞的伐北匈奴戰役是漢和帝親政後由漢和帝下令執行的,但是這很明顯就是順著之前 竇太后臨朝時早就定好的行軍計劃而執行之,實在不太合適視爲漢和帝乾綱獨斷之廟算。不過 雖然兩次征伐北匈奴、擊破北匈奴並使其西遷都是漢和帝的嫡母竇太后臨朝時制定的方略,漢 和帝在親政後也是十分英明,除延續東漢前三位皇帝的寬以治國、與民休息的先在國策外,還 派軍西征,重設西域都護府,平定西域。永元三年冬,漢和帝行幸長安,以滅北匈奴、西域諸 國歸附(西域長史班超在西域獨立作戰越戰成果越多以至於當時西域大多國家均已納質而歸附 漢朝),大賞長安父老百姓,又親自拜長安高廟和西漢的十一座皇陵,並在長安下旨再設西域都 護府,以西域長史班超爲西域都護。

阿斯蘭:我在這裏需要多說一下關於漢和帝親政時間、竇太后 與漢和帝關係、竇憲謀逆和竇太后 年的事情。關於以上這些 部分歷史,現在大多通行的版本,只要是瞭解帝政一般原理和 兩漢皇室常識的人,都能看出其是極端偏頗的僞史,且其作僞 之時(至少是通俗化作僞之時)大槪率在很 近的中華民國所 謂“新文化運動”甚囂塵上以後甚至是中共建政以後。依漢朝 制度,皇帝加元服,就立卽開始親政了—— 怕是漢愍帝劉協, 初平五年的正月加元服後也是立刻親政,不光自己改元興平圖 個好彩頭,在當時的長安朝廷裏也是能發號施令的。(具體細節 講到漢末三國時會提。)更不要說漢和帝時,東漢還是處於上升 期的,豈能廢弛皇帝加元服而親政的皇帝制度?從《後漢書· 孝和帝紀》也明顯可見,永元三年六月,“尊皇太后母比陽公主 爲長公主”。前一任最高法院長、現任的參議府議長完顔氏塞繆 爾弟兄與我,在此前講解“臨朝稱制”時,明確敎過大家如何

東漢西域都護、定遠侯班超

通過皇帝的文書看明白當時是否是臨朝稱制。這裏動詞是“尊”,則當然爲漢和帝之詔命而非竇 太后臨朝時自稱朕時所發詔命。現在流行的僞史,說“漢和帝爲了和竇太后爭權,才在永元四 年以謀逆罪並藉助身邊宦官突然將竇家外戚一黨逮捕,才開始親政”,是驢唇不對馬嘴。他們對“親 政”的理解非常可笑,簡而言之就是“想殺誰就殺誰”,“前任執政者無論是太后還是皇帝的政策 無論合理與否,我想推翻就推翻”的皇帝才算“親政”。大謬!參議府議長完顔氏塞繆爾弟兄在《駁 康德皇帝兼滿洲帝國傀儡論》系列文章中已明確批判這種對“皇權”、“實權”等關於帝制之若干 重要槪念的錯誤理解,在此不贅。關於竇憲的謀逆……

塞繆爾:聽到這裏我已明白國務總理大臣下面要强調什麽了,國務總理大臣說得很對,爲了不 讓國務總理大臣口乾舌燥?我接著講。其實,關於竇憲的謀逆,從《後漢書》的記載看,並非 空穴來風,當時竇憲以大將軍的身 主持朝政,確實有在漢和帝親政後仍在內外串聯企圖架空 皇帝的種種擧動,這些擧動中甚至包括給竇太后推薦自己親信當男寵這樣的嚴重事態。當然了, 竇太后也是有些問題,因爲竇太后在臨朝之初,就和齊武王劉縯的曾孫——有“素行邪僻”之 稱的劉暢私通。多說一句,其實竇太后和 情夫劉暢是親戚。具體而言,竇太后的丈夫漢章帝 劉 ,是漢光武帝本生父南頓君劉欽曾孫,而有“素行邪僻”之稱的竇太后情夫劉暢,是漢光 武帝本生父南頓君劉欽的玄孫,而竇太后之母乃是前文所說的比陽公主——卽漢光武帝之長子 東海恭王劉彊之女。具體世系、親等什麽的因時間原因就不展開了,大家有興趣可以自己細 。

一言以蔽之,竇太后與情夫漢宗室劉暢,如果從竇太后母親的父系(也就是漢朝皇族劉氏)這

邊論,漢字文化圈難有對應詞專門形容這種親戚關係,如果硬說就是竇太后是劉暢的“三代的 姑表親”(用英文倒是方便,兩人互爲third cousin);或曰,竇太后與情夫漢宗室劉暢,是“四 服以內”的親戚。

阿斯蘭:好 。倒確實是“四服還沒出”的實在親戚。在這我不得不多 一段,因爲現在的人 對滿蒙及中華這兩地的君主國乃至大家族的男系子孫之男子之婚配缺乏必要的基礎性常識。各 位如果腦子裏譜系反應快的就能立刻發現,這裏面還有一個有趣的親屬關係——那就是,竇太 后從母親的父系這邊論,是 丈夫漢章帝劉 的堂姐或堂妹的女兒——也就可以說是 丈夫漢 章帝劉 的“堂外甥女”。一定要注意!這可在東亞古今東西歷朝歷代都不是亂倫!滿蒙及中華 兩地的君主國尊位傳承乃至大家族的宗法權利繼承,皆須遵循在“其祖宗之男系子孫之男子之 中傳承”的根本原則。(本不必多言,但爲當下衆多無知之輩還是加一句:祖宗的本義,就是男 系祖先之男子或可曰父系祖先之男子,無他義。)所以,只要不是會亂了男系子孫之天倫之婚配, 都不是亂倫。換言之,在滿蒙及中華兩國的皇族和大家族中,當一男一女婚配時,就只是看男 子和女子在各自的“男系子孫之男子”的譜系中是否亂倫;進一步言之,就是看男子和女子在

各自的“男系子孫之男子”的譜系中是否有“內亂”的行爲。這裏必須準確講明何爲“內亂”? 這個“內亂”,不是現在滿洲國《刑法》所定之內亂罪之“內亂”,乃滿蒙及中華兩地古時候的“十惡” 之中的“內亂”,就是指“姦小功以上親、父祖妾、及與和者。”這個對今人而言非常複雜,因篇 幅有限不多做解釋,只簡單講一下“內亂”的定義的句意。這句話說是在說,犯“內亂”的人有:

一、男子强姦自己小功以上的女性親屬者(包括但不限於母、祖母、曾祖母、從祖祖母、從祖母、 、兒媳、兄弟兒媳等等);

二、男子强姦自己父親或祖父的妾者(這個妾包括媵);

三、上述相應之女子與上述男子主動通奸者。

上文提到的小功,是五服(這裏五服不是指民間俗稱的親屬意義上的五服而是五服的原義)中 的一個級別的喪服。小功以上,是指服小功以上級別的喪服。因時間有限篇幅有限就不帶大家 過“本宗五服圖”了。(多說一句,五服,無論指服喪的喪服等級還是指其引申義也就是民間常 說的五服親屬,都是只指本宗——也就是男子之男系祖先及子孫的。)漢章帝和竇太后成婚的例 子,歷朝歷代比比皆是——包括我滿蒙先國家卽淸朝,也包括本朝卽我滿蒙新國家——滿洲國, 這樣的成婚,顯然不是內亂,因爲女方其實都不是男方本宗之內的親屬的。

同時也多說一句,關於同宗男女的結合,(如父娶女、兄娶姐妹、堂兄妹結婚等)雖不算十惡之 中的“內亂”,但是,無論是基於古人的基本倫理觀念、樸素優生學,還是基於皇族和大家族在 考量自身利益的需要,男女同宗結婚意味著男子和女子都是同一個男系子孫的男子的子孫,非 常容易造成同宗內部亂倫,不光很容易降低孩子的存活率和質量,更因造成族內嚴重混亂而導 致有害于皇族及大家族在生存和發展上的根本利益。

塞繆爾

:這一點國務總理大臣補充得十分必要。感謝感謝!旣然國務總理大臣提到堂兄妹結婚,

我也順便說一下表兄妹結婚。表兄妹結婚,不是內亂,很簡單,因爲表妹不是表哥的同宗親屬。

所以在古代,表兄妹作爲連接兩大宗族“親上加親”的重要手段,出現過太多太多的例子。但是, 在現代,基於科學的優生學事實,我們知道表兄妹/表姐弟結婚確實會大大降低後代的存活率 和質量。所以,在大部分國家已通行的明確禁止表兄妹/表姐弟結婚的法令,這個事情就是純 粹的基於科學的優生學,是沒有道德問題在其中的。

剛才國務總理大臣提到,正因漢章帝和章德皇后竇氏這種婚配例子極多且涉及我先朝大淸和本 朝大滿洲帝國,我們之後遇到相應的例子時會再行細講。本文中就不多言了,大家只要知道這 不是亂倫且很常見就是了。

阿斯蘭:請參議府議長接著講竇憲的謀逆及竇太后與情夫漢宗室劉暢的事情。

塞繆爾:竇憲當初在劉暢做竇太后“男友”時,對其十分忌憚,擔心他會分了自己的權力,竟 不惜暗殺之,結果被發覺,竇太后大怒,直接將其囚禁。要知道,這個劉暢是宗室還是個都鄕侯, 竇憲派刺客暗殺宗室兼侯爵,這是可以論成十惡級別的大罪。後來竇憲永元元年請命出征匈奴, 其實直接原因還眞不是國家大事,而是因爲“懼誅”,而“自求擊匈奴以贖死”。

阿斯蘭:正是如此。都鄕侯暢的父親,就是齊煬王石,可是齊王家大宗之子哦,劉暢本人又受 竇太后信任並且是竇太后情夫——瞭解宮廷政治一般常識的人都知道,這確實是完全可能、甚 至竇太后找他做情夫很可能就是爲了分竇憲的權力以保護 兒子漢和帝的皇位的。哈哈。很多 人不知道著名的燕然勒功其背後的直接原因竟然是這麽下三路的事。

塞繆爾:確實。所以這就是爲 我一直在說,竇憲謀逆確實有很大的嫌疑,史書中給出的內容 是 富且有條理的,從正面也好側面也罷,其實都能指出竇憲雖有大功但確實也有涉嫌謀逆級 別的大過的。竇太后確實有倚重以竇憲爲首的娘家人鞏固自身權力的動機,但竇太后鞏固自身 權力由於其漢朝太后地位只是爲了鞏固漢和帝的皇位, 不可能爲自己娘家 位,但竇憲力圖 擴權且在漢和帝元服以後仍繼續擴權,已確實欺凌皇權了,而欺凌皇權在東漢當然是謀逆級別 的罪了。竇太后能引入劉暢做情夫,竇憲暗殺劉暢,竇太后囚禁竇憲,一 一件件很難不是 因爲竇太后早已察覺到竇憲多少有點企圖謀逆的問題。當然了,這種宮廷權力的鬪爭也是漢帝 國這個非文明國家的宮廷中能發生的很正常的事情了。我們滿洲國是立憲君主國,更是作爲現 代文明國家的立憲皇帝國,這樣的事情在我國憲制自然不會發生了。最重要的一點,造反肯定 是謀逆,但謀逆不一定是造反,造反之罪按照東漢這種非文明國家的殘虐制度是要誅滅三族的, 立了大功的霍光其家族在其身後因謀反案被漢宣帝劉詢全部殺掉就是典型的例子,而竇憲謀逆

案件只殺了竇憲兄弟幾個確有很大參與嫌疑的嫌犯,足見當時的東漢朝廷也沒有將其定性爲“造 反”。

阿斯蘭:正是。而由此,正好可以自然說到竇太后與漢和帝關係及竇太后 年的眞相了。

塞繆爾:正如前文所講,竇太后 不可能步王政君後塵給外戚的男子擴權到威脅皇權的地步, 而漢和帝在史書中的記載也明顯是投桃報李,對竇太后克盡子職。永元三年六月,漢和帝親政 後半年,就尊皇太后竇氏之母比陽公主爲比陽長公主,此事可見一斑。比陽公主是漢光武帝長 子東海恭王彊之女,是漢和帝的堂姑(當然前文已具,兼漢和帝在嫡親上的姥姥,不是血緣上 的姥姥),漢和帝尊堂姑爲長公主,顯然其主要原因是因爲 是竇太后之母——這本質上是在尊 竇太后!比陽長公主作爲竇家的兒媳婦,也沒因爲竇憲等竇家男子(這些男子都是比陽長公主

之子)獲罪而被貶,比陽長公主未參與謀逆的兒子(們)也沒被殺,仍奉養比陽長公主以長公 主的尊貴身 善終了。如果漢和帝與竇太后關係緊張,或者竇太后也是竇憲一黨,且不說竇太 后很可能在竇憲死後很快死得不明不白,(竇太后遲至永元九年才崩逝,沒道理是因竇家失勢而 “隱誅”,)其實比陽長公主和他未謀逆的兒子(們)是斷不可能如此善終的。所以,其實竇太后 與漢和帝的關係就是正常的(養)母子關係,竇太后以嫡母身 撫養某皇子(就是漢和帝劉肇) 長大,這是符合東漢祖宗家法的(由漢明帝創立)。至於竇太后做皇后時與漢和帝生母梁貴人確 實有矛盾,確實有嚴重的鬪爭,甚至有傳言梁貴人之死就是竇皇后所爲,但史實卻是:直到竇 太后崩逝以後,才有梁家人第一次上書陳述梁貴人是被竇皇后陷害致死的。而此事在朝堂上引 起劇烈討論,三公聯合上奏,請廢竇氏皇后尊號及一切相關禮遇,漢和帝聞此上書,親自手詔, 嚴詞拒 ,仍尊竇氏身後以漢章帝嫡皇后應有之一切尊榮,而後才給予生母梁貴人一些哀榮。

由此觀之,如何能曲解甚至誣衊漢和帝與其嫡母章德皇后竇氏的關係及 的 景呢?

阿斯蘭:關於漢和帝親政時間、竇太后與漢和帝關係、竇憲謀逆和竇太后 年的事情,確實在 當下廣爲存在僞史,故不得不花些時間講淸。

塞繆爾:擊破北匈奴後,南匈奴實力大增,逐漸成爲東漢中期和後期的新的邊患,與鮮卑開始 聯合南下入寇漢朝。而北匈奴西遷後,鮮卑佔據了原來匈奴的漠北故地,匈奴餘部十多萬開始 自稱鮮卑,自此鮮卑開始興起。由於南匈奴盤踞在漠南,而漠北已爲鮮卑之地,因此,匈奴在

蒙古高原的歷史自此結束,而南匈奴之地原在朔方,後隨著鮮卑逐漸南遷而南遷,逐漸蠶食塞內, 進入幷州,當然無論如何不在滿洲國領域內。

立法院祕書長、《王道月刊》編輯委員項龍註:

所謂“蒙古高原”,是一個在顚倒黑白的雅爾塔體系肆虐了八十年以後的大衆沒有常識 且容認共匪政權爲正常合法國家的今天̶̶有明顯的誤導性和巨大的政治安全隱患的 地理名詞。“蒙古高原”乃指位於外蒙古地區的外喀爾喀高原,不含滿洲國的呼倫貝爾 高原、中華民國蒙疆的察哈爾高原、鄂爾多斯高原等高原及中華民國寧夏省的阿拉善 高原。

鑑於當下全球民衆無常識的現實,滿洲帝國流亡政府在未來合適的時候,應與盟邦一道, 將擁有“泛蒙古主義”巨大政治安全隱患的所謂“蒙古高原”一詞替換爲“外蒙古高原”、 “外喀爾喀高原”、“北喀爾喀高原”等基於歷史及地理事實而又對各國均無隱患之名稱。

阿斯蘭:多說一句,鮮卑宇文部的部衆的大多數,應該就是來自北匈奴西遷後留在漠北的這十 餘萬匈奴殘部。我這裏說的是部衆,自然不包括部落主。而其部落主,應該是來自我滿洲國領 域內的廣義遼西地區。這都是後話了,具體內容在本文後面講到漢末的檀石槐的鮮卑大聯盟和 之後講南北朝時期講到北周時會細講。

濊貊系先民:高句麗的恢復、鞏固期:太祖王、次大王、新大王時期

阿斯蘭:高句麗在第三代王——大朱留王身後,爆發了嚴重的內亂,史書中出現空白,其相關內容, 我們在《滿蒙及中華兩國史·高句麗建國兼綜述》中已經講過了。

塞繆爾:是的。當時國務總理大臣和我通過謹愼分析合理推斷出了大朱留王身後的高句麗嚴重 內亂的情況。高句麗的第三位王大朱留王死後,發生的事情應該大致是這樣的。因爲大朱留王 的太子——慕本王年齡太小,大朱留王的弟弟閔中王先繼位,但此時高句麗國內因大朱留王身 故而政局動蕩,閔中王在位四年就死於內亂,而慕本王在閔中王死時年歲還是很小,卻只能繼 承王位。慕本王年紀輕輕沒有足 威望,且爲人兇殘(《三國史記》所載,但我更傾向於這是一 個身居高位卻沒有安全感的年輕人自然采取的過激行爲),更加劇了高句麗國內動蕩局勢,在位 五年就被刺殺身亡。慕本王死後高句麗內亂一發不可收拾,各方勢力爭相登臺,最後大朱留王 的另一個兒子莫來在第一輪的高句麗內亂中勝出,繼位爲王。而莫來卽王位後,高句麗內亂並

未結束,莫來的子孫開啓了第二輪的高句麗內亂,直到莫來之孫再思一系最終勝出了,穩定了 王位和局勢。再思之子就是太祖王。之所以王號叫太祖王,應該就是體現其開啓了高句麗的穩 定王統並結束了大朱留王死後的大內亂。

阿斯蘭:當時,由此我們進一步推斷出,再思夫婦,應該在當時高句麗結束內亂的過程中起到 了巨大的作用。《三國史記》中關於太祖王卽位時的情況,只是寥寥數語提到太祖王登基時年幼 而由太后聽政。《三國史記》中沒有記載再思的具體事跡,我們甚至不淸楚太祖王年幼登基時他 是否還活著,不過根據各方史料記載來看,再思應該一定沒當過高句麗的王,要不然作爲太祖 王的父親再思如果也是王則不會一點記載都沒有。作爲高句麗內亂結束後第一代王——太祖王 的父親,作爲太祖王年幼時聽政的太后的丈夫,再思在高句麗政治生活中,想必發揮過巨大的 作用,甚至應該是結束內亂的主要推手。

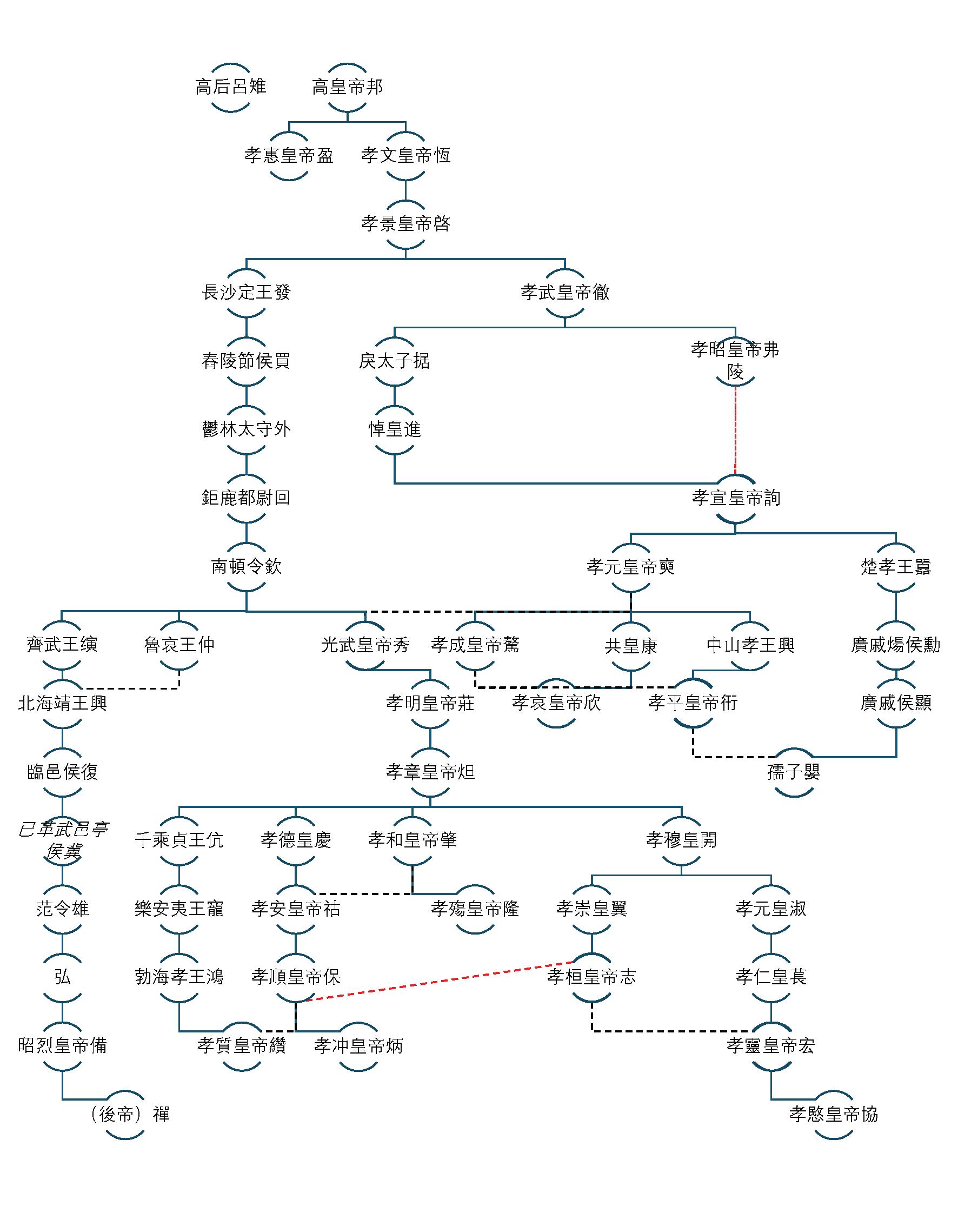

塞繆爾:太祖王、次大王、新大王是祖孫三代。關於太祖王、次大王、新大王是祖孫三代的原因, 我們在《滿蒙及中華兩國史·高句麗建國兼綜述》中詳細講述,在此不贅。高句麗在太祖王手

說明:

1、

關於高句麗國之王族,其上一行爲《三國 史記》之外的其他王號或名,其下一行爲《三國 史記》記載之王號和/或名;

2、

黃色高光背景者,乃是好太王碑文確證之 人物;

3、 斜體爲信息尙不完備之族中人物;

4、 大朱留王身後至太祖王之間,乃高句麗大 混亂期,其間可能有圖中所表之各王之外之其他 王;

5、

大朱留王身後至太祖王之間《三國史記》 所示之王唯有閔中王、慕本王,此種記載或爲高 句麗國於事後之重定王位正統之痕跡,卽高句麗 官方可能取消了大朱留王身後至太祖王之間其他 各王之王位合法性。因而,在此表中,高句麗王 莫來竝未算作高句麗國第六位王,而是將其位數 以問號代替。

中從內亂中恢復,國力基本恢復甚至略超過大朱留王時。次大王昏庸無道,被臣下弑殺,而後 新大王被擁立。新大王繼續太祖王之統治方式,恢復並鞏固高句麗國力。新大王升遐於漢靈帝

光和二年。而著名的黃巾之亂爆發于光和七年。所以,太祖王、次大王、新大王這三位高句麗 王在位期間,基本貫穿了東漢末年天下大亂之前的全部期間。

阿斯蘭:太祖王、次大王、新大王時期,是高句麗國的恢復、鞏固期,所以可圈可點之處並不多。 我們便揀其緊要者略講之。

塞繆爾

:在講之前,關於太祖王我需要補充一點:我們在《滿蒙及中華兩國史·高句麗建國兼綜述》 中就《三國史記》中記載的太祖王在位時間過長到不合理一事已給出合理結論——太祖王之前 應該還有數位王,因爲大朱留王之後太祖王之前的高句麗嚴重內亂導致史料缺失。但是當時我 們沒有進一步對太祖王的眞正具體在位時長進行推斷,現在正好進行。簡言之,綜合中華各史 料關於高句麗王——宮(太祖王名曰宮)的記載,來看《三國史記》中的所謂“太祖王的在位 時間”,基於《三國史記》中的太祖王”在位時間過長到已不現實、不合理”的確實情況,又基 於《三國史記》中的太祖王過長的在位期間有一個長達二十一年的空洞,可合理得出一個推論, 那就是《三國史記》中所謂“太祖王四十六年”之前的所謂“太祖王在位時間”的歷史,應該並 不是太祖王在位,而是中華史料中記載的高句麗王莫來等等在大朱留王身後太祖王之前的高句 麗嚴重混亂時期登位的缺乏大量史料的各位高句麗君主。因而,在言及《三國史記》中所謂“太 祖王四十六年”之前的所謂“太祖王在位時間”的這段歷史時期高句麗國發生的事情時,我們 不會把這些事算在太祖王——宮的頭上,以示嚴謹治史之大義。

阿斯蘭:參議府議長補充得很及時很到位。之所以要補充這一點,是因爲高句麗國 怕在史料 嚴重缺乏的大朱留王身後太祖王之前的高句麗嚴重混亂時期仍有對外擴張的事情發生。漢光武 帝建武中元元年秋七月,高句麗 幷東沃沮,將國境向東濊的方向又進了一步。漢明帝永平 十一年秋八月,高句麗的屬國東扶餘幷入高句麗,東扶餘亡。(要注意,當時還有其他的名叫扶 餘的國家存在。)

塞繆爾

:太祖王卽位後,恢復高句麗國力,而後屢次襲擾東漢邊境,東漢爲保邊疆也屢次發兵 攻高句麗。其中最大的一次戰役,是漢安帝永寧二年春漢幽州刺史馮煥等擊高句麗,高句麗太 祖王宮命太子遂成(也就是下一任高句麗王次大王)率衆詐降,漢軍中計,被高句麗偸襲,漢 軍大敗,高句麗大勝,東漢軍隊死傷二千餘人。

說明:

1、

關於高句麗國之王族,其上一行爲《三國 史記》之外的其他王號或名,其下一行爲《三國 史記》記載之王號和/或名;

2、 黃色高光背景者,乃是好太王碑文確證之 人物;

3、 斜體爲信息尙不完備之族中人物;

4、 大朱留王身後至太祖王之間,乃高句麗大 混亂期,其間可能有圖中所表之各王之外之其他 王;

5、

大朱留王身後至太祖王之間《三國史記》 所示之王唯有閔中王、慕本王,此種記載或爲高 句麗國於事後之重定王位正統之痕跡,卽高句麗 官方可能取消了大朱留王身後至太祖王之間其他 各王之王位合法性。因而,在此表中,高句麗王 莫來竝未算作高句麗國第六位王,而是將其位數 以問號代替。

阿斯蘭:太祖王宮在位期間,屢屢襲擾東漢邊境,高句麗勝多敗少。高句麗後世列王尊其爲太祖王, 其尊號非虛名也。

塞繆爾:漢安帝建光元年 1

冬太祖王升遐後,其子遂成卽位,是爲次大王。次大王對漢朝的態度 相較其父有所軟化,於建光二年-延光元年 2

向漢朝歸還掠奪人口,但漢朝朝廷不認爲其有足 誠意。次大王內政不修,對內殘暴,在位時間很短就被弑殺,其子伯固卽位,是爲新大王。

阿斯蘭:新大王在位期間,也曾屢次襲擾

東漢邊境,但其襲擾烈度不如太祖王時期。

新大王在位期間,恢復因次大王暴政而受 損的國力,鞏固了高句麗的國勢。

塞繆爾:至於《三國史記》中記載的新大王 在位期間的“殲滅漢朝大兵”(大兵就是大軍 的意思)的所謂“坐原戰役”,應該是高句麗 國在後來形成成熟的專制王權政體以後其國 史書中對祖先武功的過分溢美之詞而已了。

首先,此戰只有《三國史記》記載,別的史

書毫無記載。其次,《三國史記》的記載並無 任何提及兵力。可見,這應該是一場小規模 的戰鬪而已了。這場在坐原的小型戰鬪,高

句麗應該確實大勝了,讓漢朝“匹馬不反”。

但是,漢軍的“馬”總數,肯定也是很少了。

換言之,雖然高句麗在坐原戰鬪中全殲這股

漢軍,但這股漢軍也沒多少人,反正少到漢朝都不認爲有必要計入國史的地步。更可能是東漢 邊將按照其不良習慣對朝廷隱瞞了這次敗仗,但無論如何,這都說明這對漢朝來說是一次很小 的失敗,損失不大,否則的話是根本瞞不住的。

阿斯蘭:可笑當代很多所謂“學者”,就因爲坐原戰鬪別的史書都沒記載,就直接在那說什麽“眞 實性存疑”的有毒片湯話。恬不知恥可笑之極,我們不屑一駁。

1 永寧二年和建光元年是同一曆年。永寧二年七月初一己卯,改元建光。

2 建光二年和延光元年是同一曆年。建光二年三月,改元延光。

塞繆爾:新大王於漢靈帝光和二年冬升遐,其諸子之間關於王位繼承有所爭鬪,而正好同時期 的中華進入了漢末三國的亂世。這些事情,我們會放到講談漢末三國的時候再進行。總之,太 祖王、次大王、新大王祖孫三代,重新穩定了高句麗的王統,重建了高句麗國家的基礎。

肅愼系先民:還處於史書中沒有 存在感的階段:挹婁

阿斯蘭:肅愼系先民,在東漢時代還處於史書中沒 存在感的階段。肅愼系先民的大活躍,還 要等到五百年以後的唐朝。東漢時期,一支肅愼系先民——挹婁,登上了歷史舞臺。

塞繆爾

:挹婁首次在史書中出現,就是在曹丕做魏文帝時由魚豢成書的著名的曹魏史書《魏略》。

《魏略》記載,“挹婁,一名肅愼氏”,認爲挹婁就是肅愼。成書於西晉的《三國志》亦曰:“挹 婁……古之肅愼氏之國也”。成書於南朝宋的《後漢書》亦曰:“挹婁,古肅愼之國也”。而在淸 代,還有一部由高宗純皇帝欽定的關於記載肅愼系先民源流的極爲權威的歷史學兼地理學的史 書——《欽定滿洲源流考》,將挹婁編列其中,以示挹婁爲肅愼系先民之一支,其痕跡直到遼金 乃至淸代仍存在於南滿。(遼金有挹婁縣,傳至淸代有地名伊魯,在今滿洲國奉天省鐵嶺縣。但 這個挹婁縣的位置與歷史上挹婁的生活區域非常遠。)

阿斯蘭:《欽定滿洲源流考》是一部學習我滿洲全土上的肅愼系先民的非常重要的史書,同時

在當下也是一部因爲其書名中的“滿洲”的槪念與現代之滿洲的槪念完全不同而被各路賊子及 中共匪諜所利用來

瓷的史書。《欽定滿洲源流考》的確是學習肅愼系先民的一部質量很高的史 書,但仍有其局限性,比如其書名中的“滿洲”,是自淸朝建國至乾隆中前期當時對“滿洲”這 個民系及地理上的槪念的定義,和“八旗滿洲”這個槪念中的“滿洲”同義,在民系上指肅愼系 先民及一些與肅愼系先民關係極爲緊密的其他系先民,在地理上指前述各支先民的大致生活區

域——這個區域也並非一片連續的土地,(不像今日的滿洲或曰滿蒙或曰蒙滿就是指滿洲全土卽 滿洲國加關東州總共一百三十萬六千八百九十九平方粁的這一片連續的土地,)簡而言之就是這 些人住在

就是。這個“滿洲”的定義早在《欽定滿洲源流考》還未進呈之前的乾隆中後期 就已經開始發生了變化,最終在淸末和中華民國初年形成了今日的滿洲的槪念。今日的滿洲的 槪念,只是一個地理槪念。滿洲,或曰滿蒙或曰蒙滿,或稱全滿,或稱滿洲全土,就是指滿洲 帝國所擁有主權之全部地域,卽由滿洲帝國政府管轄之滿洲國土加上日本租借地關東州,總共 一百三十萬六千八百九十九平方粁的這一個地區。因爲《欽定滿洲源流考》這部史書的閱讀難 度較高,又因爲其書名中的“滿洲”槪念早已非現代之滿洲的槪念,基於當下世界人們普遍缺 乏常識的局面,這部書自滿洲帝國復國天業正式發足以來一直是各路賊子及中共匪諜所利用來

瓷滿洲帝國復國運動之書。正確使用古籍,不光是正確學習歷史之道,而且是正確做人之道, 更是參加政治之活動乃至投身滿洲帝國復國事業之道。諸位應知曉此義,致干未便。

塞繆爾:國務總理大臣所言正是。衆人當謹遵此義。

阿斯蘭:據史料記載,挹婁是在東漢時臣服於扶餘的,在東漢時與中華天子並無朝貢。挹婁在 夫餘東北千餘里,東濱大海,南與北沃沮接,“不知其北所極”。挹婁“土地多山險。人形似夫餘, 而言語各異。 ”

挹婁有五穀、麻布,出赤玉、好貂。挹婁並非部落國家,只是一大群先民而已,“無 君長,其邑落各有大人”。挹婁“處於山林之間,土氣極寒,常爲穴居”,其名挹婁,便是岩穴之義。

挹婁“好養豕,食其肉,衣其皮,冬以豕膏塗身,厚數分,以御風寒,夏則裸袒,以尺布蔽其前後, 其人臭穢不潔,作廁於中,圜之而居”,好養豬,儘管衛生水平較差,但“多勇力,處山險,又 善射,發能入人目”。挹婁也擅長弓箭,“弓長四尺,力如弩,矢用枯,長一尺八寸,靑石爲鏃, 鏃皆施毒,中人卽死”。挹婁“便乘船,好寇盜,”,經常侵擾周邊他人,“而卒不能服”。東夷扶 餘飮食類皆用俎豆,唯挹婁獨無。挹婁是“法俗最無綱紀者也”。

塞繆爾:總結一下,肅愼系的滿洲先民在肅愼之後是挹婁。在時間線上,挹婁在東漢時方才出場。

據《後漢書》、《三國志》、《晉書》記載,挹婁人形似夫餘但言語與夫餘、高句麗不通。挹婁“無 君長,其邑落各有大人”,不具有任何的國家形態,只是一大群具有某種共同特點,居住在一起 的居民而已。挹婁和肅愼之居住地大體一樣,處於山林之間,土氣極寒,常爲穴居。挹婁和肅 愼都是多勇力,非常善於弓矢,其土地出 赤玉和貂皮。挹婁又善於養豬。挹婁是“法俗最無 綱紀者也”,可見挹婁是當時的全滿各系各支先民中組織形態最原始的一支先民。

阿斯蘭:挹婁在魏晉和五胡十六國時代還有出場, 時我們再進一步講談。

檀石槐的鮮卑大聯盟:預表了中華的下一個時代——鮮卑時代

塞繆爾:前文已具,烏桓南遷後,原居地爲鮮卑所佔,留在塞外的部分烏桓人,亦附鮮卑,也 自稱是鮮卑人;北匈奴西遷後,鮮卑佔據了原來匈奴的漠北故地,匈奴餘部十多萬開始自稱鮮卑, 自此鮮卑開始興起。到了漢桓帝時代,檀石槐建立起鮮卑大聯盟,其聯盟涵蓋鮮卑諸部,分立東、

中、西三部大人,實力强大,屢屢侵擾漢朝邊境,且拒 漢朝的封號及和親,其强盛時期擁兵 十萬衆,實力可比肩於當年强盛時期的匈奴。

阿斯蘭:關於檀石槐,由於其具體事跡較爲簡單理解,我們在這裏就不講了,有興趣詳細瞭解 者可自行探究學習。我們在這裏,關於檀石槐,主要講一下檀石槐與後世的鮮卑拓跋部、鮮卑 宇文部、鮮卑慕容部等諸鮮卑部落之部落主家族之間可能的關係。先說明,以下關於關於檀石 槐的身 及其與拓跋氏、宇文氏、慕容氏的大膽猜想,在別處是看不到的,是我和參議府議長 在硏討北魏拓跋氏、北周宇文氏、諸燕慕容氏乃至遼朝耶律氏的源流時偶然想到的。不可否認 的是,拓跋、宇文、慕容三家之各自的緣起都在檀石槐時期形成。而檀石槐旣然建立了這麽龐 大的鮮卑大聯盟,其人不可能沒有同時擁有一個大家族,可這個大家族卻在幾代以後徹底在史 書中消失,仿佛後代在鮮卑歷史中全滅了一般,這個從常理上講也是不太可能。而反觀拓跋氏、 宇文氏、耶律氏在分別建立魏、周、遼以後對自家祖源的敍述,都提到過自家祖先做過“不同 程度的鮮卑共主”,而我和參議府議長在本系列中之前的講談中早已反復强調,所謂“傳說”不

是胡說更不是戲說,古代的君主家族可能會對其祖先之源流有所修飾但不可能對其先祖之源流 完全胡編亂造,因爲那樣反倒會降低自身的合法性和威望。鑑於拓跋氏、宇文氏、耶律氏祖上 都做過“不同程度的鮮卑共主”,而基於政治的自然規律,一個大的部落聯盟的共主,不可能沒 有一個龐大的家族做屛藩,不可能不通過將自己兄弟子侄大量任命爲手下部落的部落主的方式 來最終形成乃至鞏固這個部落聯盟。(這不是在說部落聯盟創始者將手下部落的部落主全都換成 自己兄弟子侄,而是說每個部落聯盟創始者必然要有相當數量的手下部落是以自己兄弟子侄爲 部落主的,要不然這個部落聯盟從一開始就形成不了。)之前的匈奴如此,後來的柔然、突厥等 等很多部落聯盟形態的國家也是如此。所以,我大膽推測,拓跋氏、宇文氏(乃至耶律氏),很 可能與檀石槐就是同一族的,後來因爲檀石槐的鮮卑大聯盟解散,又經過歷史的演變,才形成 了後世的元魏、宇文周、遼朝對其各自先祖源流的相應故事。

塞繆爾:在國務總理大臣具體講述拓跋氏、宇文氏、耶律氏與檀石槐的可能關係的大膽推測之前, 我先講一下慕容氏與檀石槐的關係——因爲這個關係相對而言最簡單。慕容氏在史料中明確記 載是在檀石槐的鮮卑大聯盟中“世爲中部大人”的,雖然慕容氏之名形成於三國時代,但其家 族在此前就存在,(宇文氏也是如此,得姓宇文氏之前就有這個部落主家族,)而檀石槐一共就 分鮮卑爲三部,基於部落聯盟創始者必以其家族爲屛藩才能建立起來部落聯盟的客觀政治規律, 慕容氏極大可能上與檀石槐有著某種緊密的親戚關係。

阿斯蘭:是的。慕容氏的源流的相關記載中,只說過祖上在檀石槐的鮮卑大聯盟中“世爲中部

大人”,所以慕容氏極大可能上與檀石槐有著某種緊密的親戚關係,但慕容氏從沒說過自家祖上 當過鮮卑共主,所以這個親密關係也可能不是同宗族的宗親。拓跋氏、宇文氏乃至耶律氏祖上 都做過“不同程度的鮮卑共主”,可歷史上的鮮卑共主,唯一有史書記載的便是檀石槐這一次——

我並非說眞實歷史中只可能有檀石槐這一次,因爲綜合史料來分析鮮卑的確也有可能是一支在 史書中現身前就長期存在的部落,其存在時間甚至可能會在先秦時代,而從北魏、北周、遼的 官方說法來推算和大膽推測,北魏、北周、遼認爲的“鮮卑”很大程度上就是一衆歷史極爲悠 久乃至可能久至先秦的部落的統稱——那麽,按照北魏和北周的官方說法中其各自部族發跡的

時間來推算,其各自發跡階段都在檀石槐鮮卑大聯盟成立不久之後,而正如我剛才所講,檀石 槐能建立這麽大的一個鮮卑大聯盟,必有一支强大的宗族不然事必不可成,檀石槐宗族必然也 在檀石槐鮮卑大聯盟中佔據著控制其大聯盟中重要組成部落的緊要地位,那麽可以大膽推測, 當時拓跋氏家主、宇文氏家主,乃至與宇文氏同祖的遼朝耶律氏,就都很可能各是檀石槐的同 宗甚至子侄

,如此才奠定了拓跋氏、宇文氏的各自後世基業,也正是在檀石槐聯盟破散後,拓 跋部、宇文部才各自脫胎於檀石槐時代旣存的各自基業而形成。我能有這個大膽推測,其直接

原因就是,我通過檀石槐的名字讀音的可能解讀後,又解析了北魏、北周、遼官方說法中的拓 跋氏、宇文氏發跡時間及耶律氏的源流的內容後,發現這個大膽猜測很有合理性。

塞繆爾:關於檀石槐和他的家族以及他建立的 鮮卑大聯盟,我自幼年讀史書多年以來,一直 有的一個疑問就是,檀石槐建立鮮卑大聯盟的 過程在史書中記載得非常突兀——事件敍述內 容單薄、數量極少,檀石槐就如同是孫猴子那 樣從石頭裏直接 出來的强大“神祕力量”, 且史書中關於檀石槐家族在他死後又以近乎 “光速”全部消失之事,始終令人極端詫異,當

一次聽到國務總理大臣的這個大膽猜想時,我 先是覺得十分驚詫,而後細細琢磨才發現:雖 然在時光機發明前這個大膽猜想很難證明或證 僞,但是國務總理大臣這個大膽猜想,通過整 理分析推演北魏、北周、遼這三國皇族自己官

三國志系列遊戯中的 「鮮卑大人」立繪

方的對其源流的故事,而後又結合東漢時檀石槐建立鮮卑大聯盟的史料,確實能 以廣而深的 綫條勾勒出我滿洲東胡系先民二千餘年來出 的各大皇族的其中三個卽拓跋氏、宇文氏、耶律 氏及東漢鮮卑聯盟主檀石槐家族之間的可能存在的長遠聯係。國務總理大臣常引用《大學》中

一個重要句子:“物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。”當初在本系列開篇時在《滿蒙 及中華兩國史·序及三代》中國務總理大臣講解三皇五帝之源流時,言道:“如《大學》所說:‘物

有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。’什麽叫知道終始?就是說要明白事物發展之先後脈

絡,瞭解上下的承啓關係。五帝和夏商周三王的世系,其核心在於表示先後脈絡和上下承啓的 關係。”而今關於拓跋氏、宇文氏、耶律氏及東漢鮮卑聯盟主檀石槐家族之間的可能存在的長遠 聯係,亦應按照同樣之義理解才是正道。說白了就是,在沒有發明時光機的前提下硬用歷史考 據的眼光去看,考究“誰到底是不是誰的兒子”這種問題,那就是不得其門而入,只能得出啼 笑皆非的結果,屬於庸人自擾了。關於拓跋氏、宇文氏、耶律氏以及檀石槐家族之間的可能存

在的長遠聯係,其關鍵就是這種可能存在的長遠聯係的本身。這可能存在的聯係,是探究思考 我滿洲的東胡系先民建立的元魏、宇文周、遼朝的君室源流的重要綫索。

關於檀石槐的身世,在當初聽到國務總理大臣這個大膽猜想之前我就有一個猜想,那就是史料 中很大可能漏掉了檀石槐家族的背景。檀石槐的“名義上的”父親叫“投鹿侯”,這看起來就是 個貴族稱號而不是人名。檀石槐是投鹿侯在匈奴軍中的三年時間內其妻子在家所生,“仰天視而 雹入其口”而後便有了檀石槐。《後漢書·烏桓鮮卑列傳》中載:“桓帝時,鮮卑檀石槐者,其父 投鹿侯、初從匈奴軍三年,其妻在家生子。投鹿侯歸,怪欲殺之。妻言嘗晝行聞雷震,仰天視 而雹入其口,因

,此子必有奇異,且宜長視。投鹿侯不聽,遂棄之。

妻私語家令收養焉,名檀石槐。年十四五,勇健有智略。異部大人抄取其外家牛羊,檀石槐單 騎追擊之,所向無前,悉還得所亡者,由是部落畏服。乃施法禁,平曲直,無敢犯者,遂推以 爲大人。檀石槐乃立庭於彈汗山歠仇水上,去高柳北三百餘里,兵馬甚盛,東西部大人皆歸焉。

因南抄緣邊,北拒丁零,東卻夫餘,西擊烏孫,盡據匈奴故地,東西萬四千餘里,南北七千餘里, 網羅山川水澤鹽池。”縱觀後漢書記載的檀石槐身世和創立鮮卑大聯盟整個過程(對沒錯總共就 只有這麽長的一段話)可知: ①檀石槐的父親是個貴族,結合後面他能 不算太困難地建立鮮卑大聯盟的過程來看他的宗族 應該是本身就是鮮卑各部中的某個世代大酋長;而且他的母家也就是他姥姥家的勢力也一定很

强,地位也一定非常高,甚至還在投鹿侯家族之上。這個家族不但能在檀石槐被父親棄養之後 收養他讓他健康成長,還能給他培養出巨大的勢力。

②檀石槐出生的過程,是具有很明顯的衆多內亞部落主中具有開山祖性質的重要部落主都具有 那種的出生故事,卽充滿神性色彩,例如蒙古孛兒只斤氏始祖孛端察兒的出生、成長的過程就 與檀石槐的非常相像,而衆所周知,孛端察兒可不是孤身一個神童從天而降的,他身後就是他

那已經在布兒罕山下繁衍了十代左右的大家族,旣然檀石槐的出生過程也是相同路數,很可能 他身後的家族情況也是類似的;

③年十四五嶄露頭角,然後就“東西部大人皆歸焉”,這個整個過程過於絲滑,必然略去了檀石 槐整合部落的很多過程,所以合理推斷,檀石槐家族(父母兩邊)應該本來就很龐大且具有很 久的歷史,本身就是鮮卑各部中的某個世代大酋長。要不然一個少年一下子就如同天上掉 餠 一樣建立了一個如冒頓單于的匈奴一般大的鮮卑大聯盟的可能性微乎其微。當然,我從來都認

爲檀石槐一定是如史書中記載那樣天資聰穎、“勇健有智略”、“施法禁,平曲直,無敢犯者”,但 任何大型政治結構的建立都不可能一蹴而就。所以我才說,檀石槐在史書中的關於建立鮮卑大 聯盟的過程過於絲滑到一蹴而就的地步,必然省略了檀石槐整合部落的很多過程,更省去了檀 石槐本人的大家族在他建立鮮卑大聯盟過程中發揮的重要的基礎性作用。

阿斯蘭:感謝參議府議長的重要鋪墊。由於我這個關於拓跋氏、宇文氏、耶律氏及檀石槐家族 之間的可能存在的長遠聯係的大膽猜想,整個框架的時間跨度極大,自先秦至遼,自上古直到 中古,前後時間跨度達兩千餘年之久,要全面理解之,則需對拓跋氏、宇文氏、耶律氏三家的 源流及檀石槐創立鮮卑大聯盟的歷史有著全面瞭解,難度較大,不是 們在一講就能全都講明 白的。當然不必擔心,這個猜想的相關內容,之後在講北魏、北周、遼的時候都會提及。我今

天只說結論,輔以必要的簡略分析,各相應節點的具體分析,會在講到北魏、北周、遼的時候 相應講起。

檀石槐,這個名字應該是個鮮卑名字,但是並不知這就是個名,還是姓名。我們不妨大膽設想, 檀石槐,若檀石爲姓,槐爲名,則與北魏追尊魏威帝拓跋 讀音相近。(河中地區人在中華的唐 宋時代稱中華爲“桃花石”,而關於“桃花石”一詞之詞源多認爲乃“拓跋”之音轉。而檀石槐之“檀 石”,其音又與“桃花石”接近。)檀石槐創立鮮卑大聯盟,分立三部;拓跋 奠基北魏帝室十姓(其 中八姓爲拓跋 兒子一姓爲拓跋

弟弟),其子北魏追尊魏獻帝拓跋鄰才能“七分國人”而設立 “帝室八姓”(就是上面說的那“八姓”)從而爲拓跋部的建立進一步奠基。無巧不成書,連陳寅 恪認爲,拓跋鄰就是日律推演,卽檀石槐鮮卑大聯盟的西部大人。而反過來,檀石槐封長子爲 自己下屬的西部大人也符合部落聯盟國家建立的客觀政治法則。歷史上,檀石槐死後,其部落 聯盟立刻解體,其子和連僅能號令檀石槐當年部落聯盟的一半;到了檀石槐孫輩,部落大聯盟 徹底解體,其孫步度根被非同宗的另一個鮮卑部落主軻比能所殺,自此檀石槐及其家族在史書 中完全消失了。我們由此大膽推測,檀石槐死後鮮卑部落大聯盟解體,各部離散,這合理的時

機正好對上了魏獻帝拓跋鄰“七分國人”而設立“帝室八姓”從而爲拓跋部的建立進一步奠基; 到了檀石槐兒子和連死後由檀石槐孫輩魁頭繼任鮮卑共主,而魁頭死後由檀石槐之孫步度根做 鮮卑共主,這期間鮮卑部落大聯盟早已名存實亡,各部早已各自爲政,這合理的時機也對得上

拓跋鄰之子北魏追尊魏聖武帝拓跋詰汾時帶領全部族進行神話般大遷徙以及其子北魏追尊魏神 元帝拓跋力微率部最終南遷至盛樂而創立拓跋部的過程。無巧不成書,拓跋 的曾孫拓跋力微 是三國和西晉時人,是有確切生卒記載的第一位北魏皇族先祖,檀石槐之孫步度根是有確切卒 年記載的三國時人。兩下對看,檀石槐和拓跋 有可能同爲一人;而再對看後漢書中檀石槐建 立其鮮卑部落大聯盟時的順利及其死後大聯盟的立刻分裂,也便是合理的了——因爲可能檀石 槐的部落大聯盟之穩定性本來就很差,其實力可能也就那麽回事,因爲檀石槐聯盟的戰績只有

大量的襲擾邊境,遠沒有冒頓單于時匈奴對漢的那些大動作,只不過當時漢朝已屬桓靈之末造, 實力更弱,反而襯托出檀石槐聯盟相對的强大——這也就是在拓跋氏的源流中,魏威帝拓跋

只是重要奠基人之一,通過其追尊的皇帝諡號也能看出其子魏獻帝、其孫魏聖武帝、其曾孫魏 神元帝都比他的功績重要得多。

塞繆爾:這的確是非常大膽的推測,確實有其道理在其中,開解了檀石槐聯盟的很多看似不合 理的點。那麽宇文家呢?

阿斯蘭:宇文氏的源流,不能光看北周的資料,還要結合遼朝的資料,要結合耶律氏的源流一 起看才能看出些許門道。這個門道就不像上述關於“檀石槐可能就是拓跋 ”的猜想那麽簡明

講出了。在這裏我先只給出結論,相關講解我賣個關子,等到講北周和遼朝時再細講。預先說 一句,大家要先坐好,因爲下面的猜想相較上面關於“檀石槐可能就是拓跋 ”的猜想更爲“勁 爆”些。

宇文氏在北周建立前一直是以黃帝爲祖,在建立北周時急轉彎改以炎帝爲祖,但改得太生硬導 致 怕自家宗室都不信(比如追尊周太祖宇文泰之子齊王宇文憲),後來耶律氏建立遼朝後,因 耶律氏與宇文氏同祖,也保留下來了宇文氏的一些源流故事,耶律氏在遼朝時基於北周官方史 書的先在影響,確有部分人以炎帝爲祖,但大多數耶律氏宗室仍以黃帝爲祖,且進一步以黃帝 子孫中的周天子大宗的先祖公劉爲祖,並同時基於唐朝時的世家大族尊郡望之規矩,以公劉基 業的發祥地漆水爲遼朝皇族耶律氏(甚至包括賜姓者)之郡望,且在非正式場合以劉爲耶律氏 之漢姓。(關於耶律氏以劉爲漢姓“遼太祖仰慕劉邦說”確實存在但片面,可以說不是主要原因。) 基於史料中字裏行間留下來的宇文鮮卑語的相關例子,又基於耶律氏以周天子大宗祖先公劉爲 祖之事,耶律氏和宇文氏共同祖先——遠古時的鮮卑共主葛烏菟,其名中“菟”,應該與周明帝 宇文毓的小字統萬突的“突”一樣,是一個虛詞的後綴。早在《滿蒙及中華兩國史·序及三代》 中我們就大膽推斷,周應該來自內亞,公劉時代是周室的早期發祥時代,正是公劉帶領周人由 畜牧回歸農耕,公劉也是周室首位以“公”爲名號的君主,那麽有合理的理由而推論: ①公劉時代的周是有可能不用漢語而用某內亞語言的;

②“公劉”這個名號,其中的“公”就是“公”的位號,而以位號爲名,在內亞傳統中極常見, 如我先朝太宗文皇帝是也,太宗文皇帝御名原爲淸文,轉寫爲Hontaiji,漢字發音近似“洪臺 吉”,此詞的原意就是一種位號,後太宗文皇帝稱帝,爲顯示尊崇,其御名之漢字被定爲“皇太

極”,而同理“公劉”也不像是正常的漢文的君主名號,有很大可能是一個本來是內亞的詞匯後 來經周人改用漢文漢語而改簡記作“公劉”。

由此,結合上述關於宇文鮮卑語中的“突”音的含義的明確記載(周明帝宇文毓小字統萬突),

我大膽推斷,葛烏菟,這個名字的含義可能是“葛烏”,而“葛烏”之音與“公”之音相近,前文已具, 以位號爲名,在內亞傳統中極常見,近如我先朝太宗文皇帝是也,於是,葛烏菟可能與周室先 祖公劉是同一人,“葛烏菟”就是位號“公”的意思,這也就是宇文氏、耶律氏均有以黃帝爲祖 之老傳統而耶律氏還進一步以公劉爲祖的一個側面的寫照。畢竟,周室有內亞傳統的痕跡很重, 而公劉確實也是周文王之前周室先祖中最偉大的君主之一,是周室中第一位用“公”位號的君主; 公劉率周人從畜牧地遷徙改回農耕,說明在改回農耕之前周人確實是以牧爲主的部族,一個以 牧爲主的部落的君主,因爲其“雄武多有謀略”,被鮮卑奉爲共主,也是完全合情理的事——部 落請外來的高人來做君主,太常見了,例子太多,我們這系列還會 到很多的例子。

而宇文部得姓始祖是普回,由普回開始才有了宇文部——或者換言之他家的部落才定名爲宇文 部。宇文普回的生卒年不詳,但他的玄孫宇文部首領宇文莫槐的卒年是西晉元康三年,由此推算,

普回的年代應該就是檀石槐鮮卑部落大聯盟解體的漢末,宇文部在普回的英明領導下在檀石槐 大聯盟解體後自由行動,慢慢建立了獨立的宇文部的基業。

塞繆爾

:受到雅爾塔體系下的畸形的假的“民族國家”觀念影響,現代人普遍難以理解爲何古 代部落經常會找跟自己的部落各氏族都沒什麽關係的“外人”、“外家”充當部落領袖。但實際上, 古代部落的思維方式與拿破侖戰爭後才成爲風尙的國民國家思維模式不同,而更近似於今日之 公司企業。古代低文明社會的人們成立部落就是爲了能過日子和過好日子,就如同今日的公司 企業成立就是爲了

錢盈利一樣,那時候的部落很鬆散也沒有形成君臣觀念,部落領袖是實實 在在的而不是如後來假王道的“有德作王主義”的“有能者居之”,如果一個或一家“外人”能 力很强,那就請過來做部落領袖,與今日的公司企業從外面請人來做CEO是一模一樣的。

阿斯蘭:總之,檀石槐的曇花一現的鮮卑部落大聯盟,預表了中華的下一個時代就是鮮卑時代。 拓跋、宇文、慕容之各自的緣起都在檀石槐時期形成。檀石槐大聯盟解體後,鮮卑各部開始自 由行動,開創了五胡十六國和北朝時代的精彩篇章。

“東漢幼兒園”:正解所謂“外戚與宦官之爭”

塞繆爾:本次講談的最後一部分,我們由著名的 “東漢幼兒園”開始,正解所謂“外戚與宦官之爭” 並批駁僞槪念“第X次宦官時代”。

阿斯蘭:先問一句閑白,參議府議長知道“東漢幼兒園”這個 是 麽來的 ?因爲我是不知道, 我聽說這個詞是當年 告訴我的。

塞繆爾:這是網民拿來調侃東漢朝廷冲齡繼位而又活不到或者剛活到成年的皇帝一個接一個的 用語。實際上,這裏面有的皇帝恐怕連幼兒園標準都沒達到,得算“托兒所”(英文所說的day care)。

阿斯蘭:東漢自漢和帝以後,屢次出現卽位時年齡極小的幼主:漢和帝十歲卽位,二十八歲崩逝, 傳獨子漢殤帝;漢殤帝一百天卽位,三百二十天崩逝,另立漢殤帝堂兄漢安帝承嗣漢和帝而卽位; 漢安帝十三歲卽位,三十二歲駕崩,傳獨子漢順帝;漢順帝十一歲卽位,三十歲駕崩,傳獨子 漢冲帝;漢冲帝兩歲卽位,三歲駕崩,另立漢冲帝族兄漢質帝承嗣漢順帝而卽位;漢質帝八歲 卽位,九歲被大將軍梁冀毒殺,另立漢順帝族弟漢桓帝承嗣漢順帝而卽位;漢桓帝十五歲卽位,

三十六歲駕崩,無子,立漢桓帝族侄漢靈帝承嗣漢桓帝而卽位;漢靈帝十二歲卽位,三十四歲駕崩。

漢靈帝駕崩後袁紹等發動政變招來董卓等進京,就是漢末崩塌了。漢靈帝身後,先有其長子漢 廢帝弘農懷王十四歲卽位,而後數月後被董卓廢黜,第二年十五歲時被董卓毒殺;董卓廢弘農 懷王而立漢靈帝幼子漢愍帝,是爲東漢末代皇帝,九歲卽位,四十歲被曹丕 位,東漢滅亡。

塞繆爾

:很多現代所謂學者說,所謂“東漢幼兒園”,帶來了所謂“外戚與宦官之爭”,且使所謂 “外戚與宦官之爭”成爲了東漢中後期政治的主流。這就是蛋頭學者不明就裏,拿表面現象當本 質來 人的把戲了。外戚和宦官,從本質上說,兩者都是皇權的延伸而已。當幼主卽位無法親政, 就只能由皇太后臨朝稱制;而皇太后臨朝稱制,必然提拔娘家人鞏固自身權力從而鞏固幼主的 皇位;幼主長大後親政了,就想要擴充自己在朝堂上的影響力,能利用的只有身邊的宦官。至 於東漢中後期,確實有那麽幾位皇太后破壞政治規矩,給朝局帶來了不必要的動蕩,但如果說 所謂“外戚與宦官之爭”是東漢中後期政治舞臺上的主流甚至主動因,那就不對了,其實,所謂“外 戚與宦官之爭”,本質上就是在“東漢幼兒園”一屆又一屆的迭代中,一個幼主在幼年時自然是 當時的皇太后娘家人掌權——因爲當時是由皇太后臨朝稱制 ,然後幼主長大以後要擴充自己 在朝堂上影響力最快捷且穩妥的方式就只能是提拔宦官以鞏固皇權。如此交替往復,形成所謂“外 戚與宦官之爭”的表象。皇太后臨朝稱制,本質上是代行幼主的皇權,其娘家人受到提拔本質 上也是由此延伸。而宦官本來就是完全依附於皇帝才能存在的,與皇帝一榮俱榮一損俱損,宦 官勢力本質上就是皇帝鞏固權力、擴大權力的工具。關於宦官的本質,我們會在正解所謂“外 戚與宦官之爭”之後進行直接揭露。

阿斯蘭:漢和帝身後,確實由於他的皇后——和熹皇后鄧綏開始,東漢的皇太后臨朝稱制的政 治規矩被數次打破:具體打破的方式就是皇帝元服以後找各種藉口干預朝政甚至延緩歸政。然