Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca

Cheffe de pupitre actualités

Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca

Cheffe de pupitre aux arts

Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca

Chef.fes de pupitre société

Ludovic Dufour (il) et Joyce Shabani (elle) societe@impactcampus.ca

William Pépin (il) multimedias1@impactcampus.ca

Journaliste multimédia

Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca

Directeur général

Gabriel Tremblay dg@comeul.ca

Représentante publicitaire

Kim Létourneau publicite@chyz.ca

Journalistes collaborateur.rice.s

Julianne Campeau, Malika Netchenawoe, Camille Desjardins, Marie Tremblay Rosemarie Roy et Gaëlle Sweeney

Conseil d’administration

François Pouliot, Émilie Rioux, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Antoine Chrétien, Sara Lucia Pena, Félix Etienne, Alex Baillargeon et Kevin Michaud

Réviseures linguistiques

Maxence Desmeules et Érika Hagen-Veilleux

Impression

Publications Lysar inc.

Tirage : 2000 exemplaires

Dépôt légal : BAnQ et BAC

Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire

Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.

1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : 418 656-5079

ISSN : 0820-5116

Découvrez nos réseaux sociaux !

Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca @impactcampus

LE MAGAZINE DES ÉTUDIANT.ES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

COLLABORATEUR.RICES RECHERCHÉ.ES

6 ACTUALITÉS

6 Le campus : en bref par Jade Talbot

8

ÉDITORIAL

8 Édito par Emmy Lapointe

10

DOSSIER

10 Salades et tisanes : saveurs et médecines hors des commerces par Sabrina Boulanger

16 Protéger le chant des oiseaux par Jade Talbot

22 Les saisons comme outil pour concevoir notre rapport au temps par William Pépin

66

LUDIQUE

66 Les jeux à surveiller pour avril par Ludovic Dufour

68 Régal auditif par l'équipe d'Impact Campus

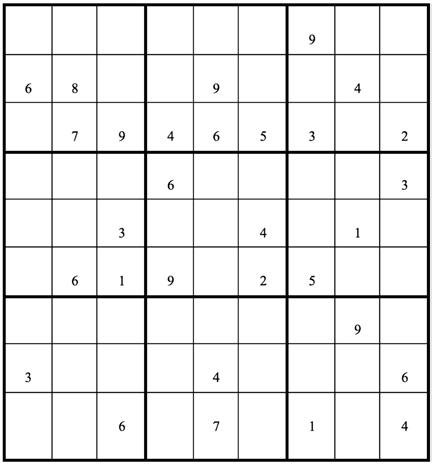

70 Jeux Printaniers par l'équipe d'Impact Campus

32

32 Système scolaire à trois vitesses ou le gâchis des grandes personnes par Emmy Lapointe

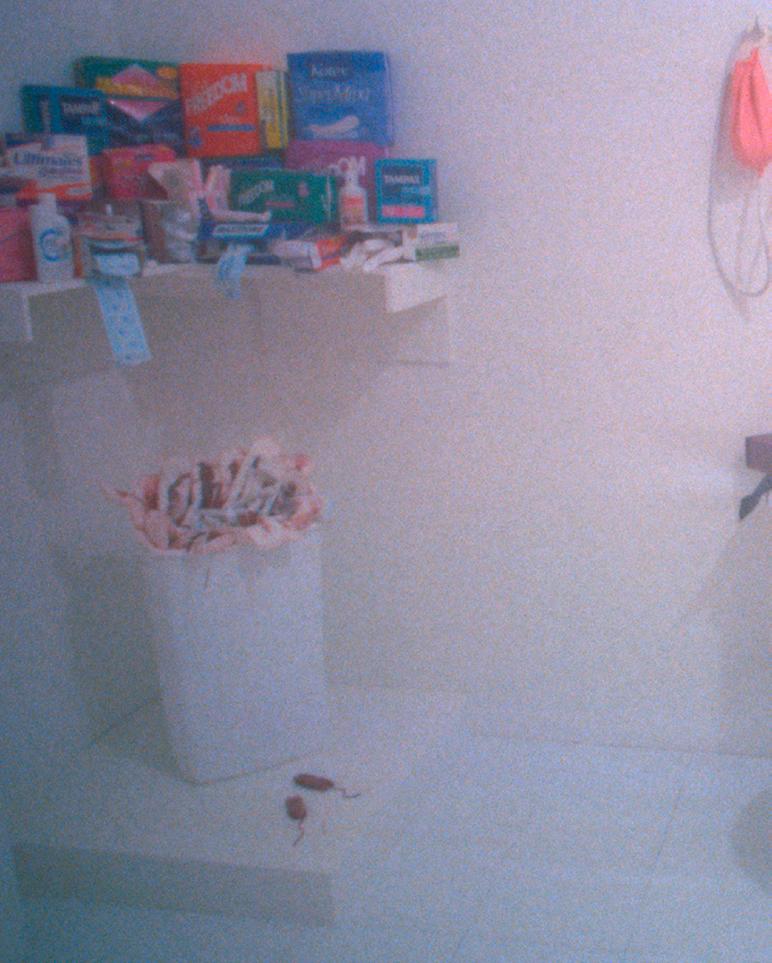

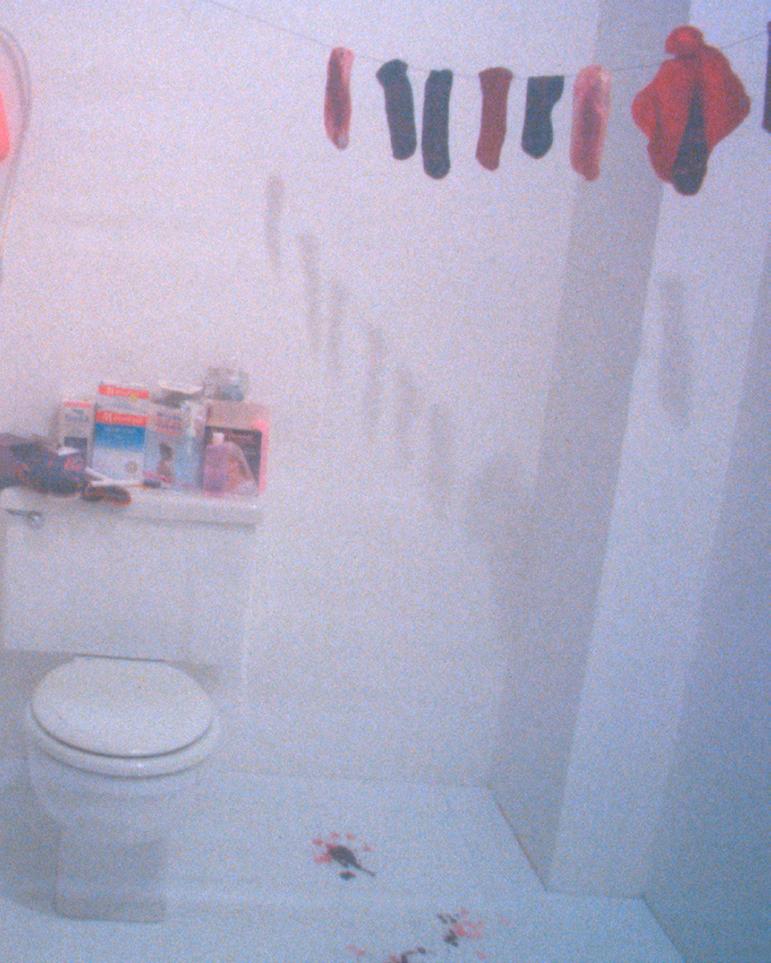

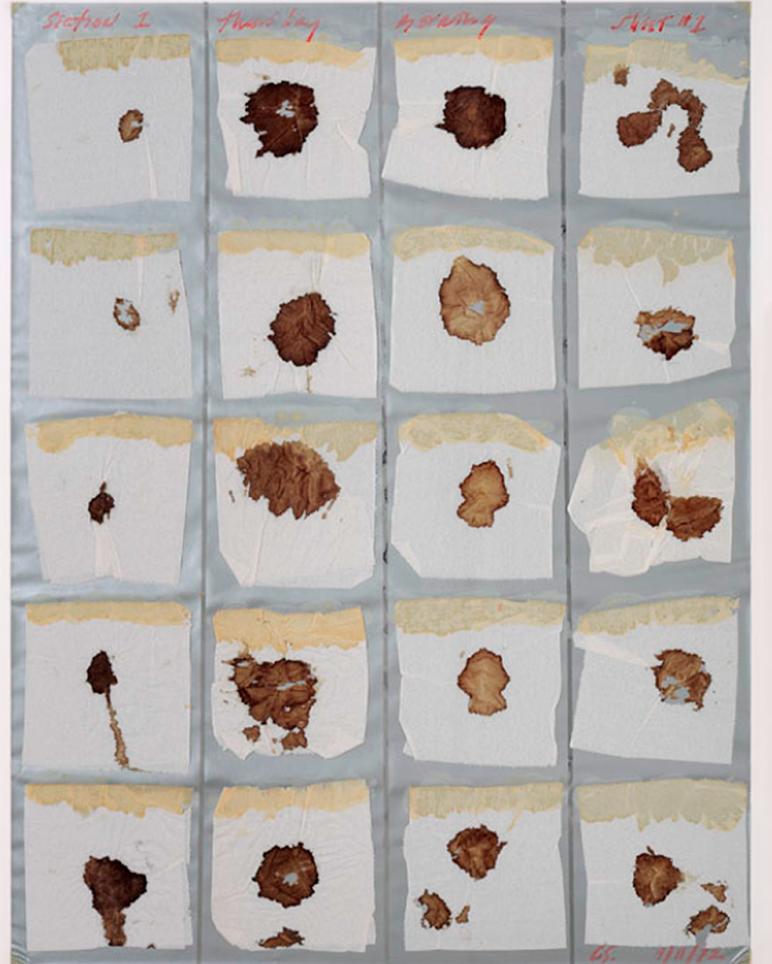

38 Première fois : témoignages et autres fables menstruelles par Frédérik Dompierre-Beaulieu

46 Harry : serait-il le suppléant de Lady Diana ? par Joyce Shabani

50 L’arbre des sens par Jade Talbot

52 L’autisme au quotidien, témoignage d’une personne atteinte d’un TSA par Julianne Campeau

54 Origine et impact de la pelouse par Ludovic Dufour

58 L’annihilation des ouvrières par Marianne Richer

62 Équation printanière par Rosemarie Roy

ARTS - LITTÉRATURE

72 CHYZ 94.3 par l'équipe de Chyz

74 Sorties littéraires par Frédérik Dompierre-Beaulieu

76 Lumière sur l’Acadie littéraire par Gaëlle Sweeney

78 Nouvelle voix sur la scène québécoise : Cunnila par Joyce Shabani

80 La débâcle par Malika Netchenawoe

82 Simulation fleurie par Camille Desjardins

Le mois de mars a évidemment été marqué par le conflit entre l’Université Laval et le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL). Les professeur.es, qui négocient leur convention collective, ont déclenché une grève de deux semaines le 20 février dernier, puis annoncé une grève générale illimitée le 13 mars. Et si la grève a beaucoup retenu l’attention ces dernières semaines, plusieurs nouvelles sont passées un peu sous le radar. Voici un bref retour sur les nouvelles du campus et les performances de nos étudiant. es-athlètes du Rouge et Or.

Recherches : feuilles d’érable, partenariat et microbiote

Un stagiaire postdoctoral de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Maxime Delisle-Houde, a découvert avec son équipe que les extraits de feuilles d’érable auraient le potentiel de lutter contre les maladies bactériennes chez les végétaux. Dans le cadre de cette recherche, l’extrait d’érable a été utilisé pour lutter contre les bactéries touchant les fraises et les tomates. Cette méthode a l’avantage d’être moins toxique que les produits sur le marché et pourrait permettre une valorisation des feuilles d’érable qui tombent des arbres, soit celles dans les érablières ou celles récoltées par les municipalités à l’automne (ULaval nouvelles, 2023).

Le Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval et l’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie viennent de créer un partenariat de cinq ans dans le but de promouvoir la recherche scientifique auprès des jeunes Autochtones. Cette entente « s’inscrit dans une volonté commune des deux organisations d’encourager la créativité, la persévérance et la curiosité chez les jeunes Autochtones, notamment par la tenue de l’Expo-Sciences Autochtone Québec » (Robert, 2023).

Une équipe de l'École de nutrition, du Centre NUTRISS et de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels a constaté que la composition du microbiote intestinal, qui comprend l’ensemble des organismes vivant dans notre intestin, change dans les deux jours où des modifications à notre diète ont été apportées et que « l’abondance de certains acides gras produits par le microbiote réagit rapidement aux changements dans l’alimentation » (Hamann, 2023). Finalement, l’équipe a découvert que « lorsque le microbiote est diversifié au départ, il demeure plus résilient face aux changements dans l'alimentation » (Ibid.).

Rouge et Or : la fin de la saison

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes vers la fin de la saison du Rouge et Or. Plusieurs équipes ont terminé la leur alors que d’autres n’ont plus que quelques rencontres au calendrier. Nos équipes de basketball sont de celles qui ont fini. Après une saison où elles ont tout donné, étant deuxième au classement de saison avec une fiche de 9 victoires et 7 défaites, les Lavalloises se sont inclinées face à l’UQAM lors des éliminatoires. Le scénario est sensiblement le même chez les hommes, qui ont perdu 86

à 100 contre Bishop’s lors des éliminatoires. On se rappelle que, en milieu de saison, ces derniers avaient réussi une série de 6 victoires de suite, ce qui leur avait permis d’atteindre la deuxième place au classement.

Les 10 et 11 mars derniers avait lieu le championnat canadien d’athlétisme (U SPORTS) à Saskatoon, en Saskatchewan. Le Rouge et Or a remporté pour l’occasion 2 médailles d’or (course 600 mètres chez les femmes et saut en longueur féminin) et 4 de bronze, soit pour les 1000 et 1500 mètres chez les femmes, le lancer du poids masculin et le relais masculin 4x200 mètres. Après une quatrième place lors d’une compétition à Trois-Rivières, l’équipe de cheerleading s’est rendue à Lévis, le dimanche 19 mars, afin de participer au championnat provincial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Au terme de cette compétition, l’équipe du Rouge et Or a obtenu la troisième position sur le podium. Il s’agit de la troisième saison de suite où l’équipe remporte le bronze au championnat du RSEQ.

La saison de soccer intérieur tire à sa fin, il ne reste que quelques rencontres au calendrier. En date du 20 mars, l’équipe féminine se positionne première au classement du RSEQ avec une fiche de 6 victoires et de 1 défaite. Chez les hommes, l’équipe est présentement troisième au classement avec une fiche de 2 victoires et de 1 défaite.

Hamann, J. (2023). Le microbiote intestinal réagit rapidement aux changements dans l’alimentation. ULaval nouvelles . https://nouvelles.ulaval.ca/2023/03/08/lemicrobiote-intestinal-reagit-rapidement-aux-changementsdans-lalimentation-a:4cf27479-daa7-4c5a-bcad89280de1232f

Robert, M.-C. (2023). Entente pour la promotion de la recherche scientifique auprès des jeunes Autochtones. ULaval nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2023/03/16/ entente-pour-la-promotion-de-la-recherche-scientifiqueaupres-des-jeunes-autochtones-a:56837847-3891-47fb91e4-a9d5a98c1f6e

ULaval Nouvelles (2023). Les extraits de feuilles d’érable pour protéger les cultures des bactéries. ULaval nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2023/03/16/les-extraits-defeuilles-derable-pour-proteger-les-cultures-des-bacteriesa:3923b3b9-74d1-4949-8db3-b9d11568b5a3

J’écris ces lignes au lendemain de l’annonce des négociations rompues entre le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université Laval (SPUL) et l’administration. Les négociations ne pourront être reprises avant le 24 mars. L’AELIÉS a annoncé son appui au SPUL et mène présentement un référendum de grève. Au moment où vous lisez ces lignes, on est peut-être dans la première semaine d’avril ou en plein mois de juillet. Dans le premier cas, j’espère que les cours ont repris et que la session n’est plus menacée, et surtout, qu’une entente pérenne a été conclue. Dans le second cas, j’ose imaginer que le conflit SPULadministration de l’université aura pris fin et paraîtra même loin, et que ce que j’écris ici ne semblera donc pas intéressant.

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chefLa photo des professeur.es qui manifestent au centre-ville ne semble pas périmée, pourtant, la phrase tirée du même article que la photo, « Ce matin, 2 mars, avait lieu une Assemblée générale spéciale du SPUL. Après avoir présenté aux membres l’état de la situation, un vote pour une grève générale illimitée devant débuter le 13 mars a été proposé, puis adopté par près de 94,5 % des membres présents », l’est. C’est un peu le truc magique des photos: dès qu’elles existent, elles semblent appartenir à un passé toujours un peu lointain.

Les photos du chalet de la fin de semaine dernière, celles de ma mère en cinquième secondaire, celles du mariage d’Olivette et de Magella semblent toutes vieilles. Alors que le réel, pour être écrit ou pour être lu plutôt, doit vieillir. De combien de temps, je ne sais pas, mais il doit vieillir. Et je dis réel, mais je pense que c’est plutôt le réel qui appartient au collectif qui prend du temps à redevenir digeste, parce que le réel de l’intime semble toujours appartenir à l’autre, alors on le découvre tandis que le nôtre doit d’abord s’éloigner pour qu’on s’y approche de nouveau.

C’est qu’il faudrait que les choses deviennent un peu étrangères pour qu’on s’y intéresse à nouveau, et la photo, contrairement aux mots sans doute, nous est toujours étrangère.

Pourtant, dans l’étrangeté initiale, on finit toujours par retrouver ce que l’on connaissait, les choses se rappellent à nous. Ma directrice de maîtrise a écrit, dans Chasse à l’homme, « que la joie prend la forme du retour. La joie nous est connue : elle est ce qu’on connaît, qui réapparait.» ma directrice de maîtrise.

C’est une chose que l’on doit faire alors, s’éloigner un peu, laisser le temps aux choses, au vécu de vieillir, comme le levain. Mais comme le levain (ou comme un cahier des charges remis en mai 2022), il ne faut pas attendre qu’il coule de partout et envahisse nos armoires et qu’il faille en venir aux grands moyens.

Le printemps défait le sol de son manteau blanc et l’innonde d’un soleil généreux, c’est la meilleure des grasses matinées. Dans la forêt, c’est la saison où le sol est le plus exposé à la lumière, avant que les arbres gourmands ne la retiennent dans leur feuillage. Par le temps que les géants verdissent, le sol grouille déjà de petits végétaux qui dressent l’échine, pressés de vivre, premières taches éclatantes dans le monochrome de bruns. Pour le.a cueilleur.euse, le printemps annonce le retour de l’abondance.

Par Sabrina Boulanger, journaliste multimédia

Le.a cueilleur.euse ira récolter les têtes de violon, les racines de bardane, la sève du bouleau, le tussilage, les pousses de sapin. Bien que l’épicerie donne accès à tout le nécessaire pour se nourrir, on peut avoir envie de sortir des allées aux produits qui semblent exempts de saisonnalité pour moult raisons. Pour moi, la cueillette est une façon de se déposer, de prendre le temps d’observer et de suivre un rythme plus grand que soi. Généralement, on considère cette pratique comme un complément à l’alimentation : c’est le pourpier qui met du croquant au sandwich, la gelée de cèdre qui accompagne le fromage, le poivre des dunes qui goûte l’ici plutôt que l’ailleurs. La forêt est aussi une pharmacie naturelle dont le savoir n’est plus aussi commun qu’il l’a déjà été – il y a de quoi soigner beaucoup de maux, herboristes et aîné.es en savent quelque chose. La cueillette m’apparaît comme un acte engagé – c’est s’attacher à un lieu et le respecter pour faire partie de celleux qui assurent sa pérennité. Pérennité des paysages, des écosystèmes, de la biodiversité, des sols… de la santé globale de l’endroit.

De la ville à la forêt, il y a trésors à dénicher. Il faut simplement garder en tête les contaminants potentiels des endroits où l’on cueille. Ainsi, il vaut mieux ne pas cueillir la quenouille qui pousse près d’un rejet d’eaux usées, étant une plante filtrante.

le printemps citadin guetter la débâcle des toitures en marchant sur les trottoirs où les souliers crissent sur la garnotte d’une carrière entière

les visages-tournesols s’ouvrent après les carences, heureux du retour du chant des rivières canalisées dans les gouttières

On peut associer les changements dans les habitudes de cueillette à la configuration sociale actuelle; le modèle agricole qui s’impose à la moitié du 20e siècle fait passer l’agriculture de subsistance (familiale, pour la consommation personnelle) à l’agriculture productiviste (industrielle et marchande) (Doucet, 2020). Ces gens qui cueillaient complémentairement à l’agriculture délaissent la pratique, puisque c’est désormais incompatible avec leur profession. Pinton, Julliand et Lescure (2015) s’intéressent à cette pratique devenue plus marginale, et observent un changement chez les cueilleur.euses : ce sont maintenant beaucoup de néo-ruraux.ales qui revisitent ce patrimoine culturel ayant un pied dans les oubliettes, attiré.es par l’usage populaire des végétaux. Le portrait français diffère certainement de celui du Québec, mais je lis dans leurs propos beaucoup de similitudes avec ce que j’observe ici. Les plantes sauvages ont eu un regain de popularité, mais la cueillette se trouve dans un flou de gestion. En effet, l’offre en produits sauvages a augmenté dans les dernières années, et il y a lieu de se questionner quant à l’éthique de travail.

En France, l’encadrement a partiellement été assumé par l'Association Française des professionnels de la Cueillette de plantes sauvages (AFC), qui a créé un guide des bonnes pratiques. Ce qui est intéressant, c’est que l’association est composée de cueilleur.euses et que le guide combine leur savoir d’usage et leur sensibilité à l’environnement. Ladite sensibilité étant pour certain.es strictement liée à la durabilité de leur travail, qui est directement impactée par une mauvaise gestion des ressources, mais pour d’autres

elle incarne littéralement la cueillette. Dans tous les cas, cette approche est tout le contraire du modèle qui a été adopté en agriculture, soit une gestion étatique top-down productiviste dont nous avons hérité, et qui a mis à mal les pratiques agricoles traditionnelles. L’initiative de l’AFC est ainsi d’une grande pertinence pour la préservation des savoirs : « il s’agit pour les cueilleurs de retrouver (ou ne pas perdre) ce dont a été privé l’agriculteur en se professionnalisant, c’est-à-dire une proximité avec les processus naturels au profit d’un savoir savant et technique venu d’en haut. » (Pinton et al., 2019, p. 9).

Cueillette au Québec

Antoine Taillon, qui a étudié en agronomie à l’Université Laval et qui pratique actuellement en agroforesterie, me décrit les trois types de cueilleur.euses professionnel.les au Québec. Il y a d’abord celleux qui cueillent sur les terres publiques. Leur terrain de jeu est immense; iels peuvent y circuler et y cueillir librement, et c’est cette liberté qu’iels recherchent.

Il y a ensuite les cueilleur.euses paysan.nes, qui créent de bonnes relations avec des propriétaires de terres privées de leur région afin de cueillir et entretenir les talles qui s’y trouvent et qui ne sont pas utilisées. Le milieu en bénéficie puisqu’il est sous l’œil attentif de quelqu’un qui a à cœur sa santé, et les ententes entre voisin.nes solidifient des liens de confiance.

Enfin, Antoine nomme les fermier.ères forestier.ères, bien qu’iels débordent de la seule cueillette sauvage. En effet, ces dernier.ères portent une attention particulière à leur

forêt afin de bien la comprendre et d’en optimiser l’abondance. Iels y feront donc des aménagements particuliers pour développer la croissance d’espèces adaptées à l’écosystème, qu’iels cueillent pour la consommation humaine. Antoine affirme que la clef pour développer le potentiel unique de chaque forêt repose sur l’harmonie entre le savoir-faire du.de la fermier.ère forestier.ère ainsi que sa sensibilité aux caractéristiques de cet espace. En grand mycophage, Antoine voit un intérêt à faire pousser dans les forêts qui l’entourent une sélection de champignons comestibles qui y sont appropriés. Les champignons sont des vivants qui, souvent, fructifient très rapidement et vieillissent tout aussi vite, il s’avère donc utile d’avoir des talles près de chez soi afin de les cueillir à leur meilleur. Pour celleux qui ne sont pas des cueilleur.euses de profession, cette pratique permet par ailleurs d’augmenter le volume de la récolte pour en faire un revenu d’appoint (ou pour en faire don à des ami.es!).

Premiers pas

S’enthousiasmer à l’idée de croiser des chanterelles lors d’une marche, ce n’est pas forcément naturel pour chacun.e d’entre nous. Moi, on m’a enseigné une nature dangereuse

et indigeste hors des vergers et des fraisières. On m’a fait jouer à arracher toutes les « mauvaises herbes » d’une pelouse pour que celle-ci rayonne par son uniformité. Et surtout, on m’a fait promettre de ne jamais au grand jamais toucher à un champignon, sans quoi je risquerais une mort brutale.

Je me souviens de la première fois que j’ai mangé une fleur. Je devais avoir 7 ou 8 ans, c’était chez mes deuxièmes voisin.es. Je n’y croyais pas, que ça se mangeait, et j’ai regardé les autres faire avant de timidement mettre la mienne sous la dent. Est-ce que je vais m’empoisonner ? Ni décès ni indigestion n’ont été déclarés sur ma rue ce jour-là, la violette est bien comestible. (Note : ceci n’est pas une invitation à croquer n’importe quelle fleur.)

J’ai vieilli et je me suis mise à aimer le plein-air. J’ai aimé monter des montagnes pour les grands paysages verts d’arbres et bleus de lacs. Puis la montée est devenue moins une course au point de vue qu’une expérience entière : j’ai aimé toucher la mousse moelleuse, observer les dessins des lichens, être surprise de trouver des framboises, et être fière de distinguer l’aulne crispé de

l’aulne rugueux. J’ai aimé trouver le grandiose dans le minuscule.

Apprendre à reconnaître les plantes, apprendre leurs propriétés, apprendre quelles parties sont intéressantes à consommer et comment, apprendre à les conserver. Le chemin est long avant d’avoir un répertoire mental fourni, mais il en vaut la peine. On y va une plante à la fois, on s’assure d’être certain.e de ce qu’on identifie, on s’outille et on fait valider nos hypothèses, on se fie à tous ses sens. La cueillette demande de distinguer les essences d’arbres, les sols compacts par rapport aux sols meubles, bref, elle demande d’être attentif.ve à un milieu dans son ensemble, car c’est tout ce milieu qui fait partie de l’identification d’une plante, qui elle-même comprend des sections à délimiter. Feuilles, boutons floraux, tiges, fleurs, tubercules, fruits, racines, chatons, graines : les plantes peuvent présenter de l’intérêt de la tête au pied, parfois à l’année longue, parfois à des moments précis dans lesquels on doit les attraper. C’est un monde qui peut sembler intimidant et infini, mais il se laisse amadouer lorsqu’on s’arme de patience.

Amours et devoirs

L’humain qui cueille doit penser aux animaux qui prisent les mêmes délices. Après avoir réfléchi à sa propre consommation pour limiter sa récolte au nécessaire, on m’a enseigné la règle des tiers : un pour moi, un pour le prochain (vraisemblablement animal) et un pour la régénération de la plante. Ce n’est cependant pas un absolu – plusieurs plantes requièrent de plus grandes précautions. C’est donc dire que si certaines espèces, comme le pissenlit, sont abondantes, d’autres ont un statut plus précaire et font l’objet d’une protection totale ou partielle. Le ginseng à cinq folioles ou l’ail des bois, par exemple, ont un historique de cueillette intense, en plus d’avoir un cycle de reproduction particulièrement long, ce qui les a placés en situation de précarité aujourd’hui. Le.a cueilleur.euse, qu’iel soit amateur.rice ou professionnel.le, se doit ainsi de consulter et de respecter le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats. Si ce n’est pas par respect du caractère sacré du territoire, ce sera à tout le moins pour profiter longuement des merveilles qu’offre la forêt qu’il est du devoir du.de la cueilleur.euse d’appliquer les dispositions nécessaires à son bien-être.

Les cueilleur.euses que je connais aiment sortir cueillir pour mille et une raisons. Le sentiment de proximité avec l’environnement, l’émerveillement devant la diversité de saveurs, la curiosité pour le territoire et ce qu’il recèle, la satisfaction de manger et de partager des choses que l’on a soi-même cueillies, le temps passé en forêt seul.e ou accompagné.e, l’excitation liée à ne pas savoir sur quoi on va tomber, le désir d’autonomisation, la connexion avec sa culture… Ces personnes cueillent toutes dans des contextes différents, mais l’affection pour la pratique est

C’est sous les tilleuls qu’on fait les rêves les plus doux

convergente dans les discours. Chez moi, j’adore offrir des tisanes de plantes que j’ai moi-même cueillies – pour le sommeil, pour les crampes menstruelles, pour la digestion, pour le rhume… il y en a pour tout, ne serait-ce qu’un bon breuvage chaud à partager. D’autres affectionnent les grandes tablées qui rassemblent autour des cueillettes pour en faire des festins. Mais attention : entre le partage des connaissances et des aliments et le partage de la localisation des talles, il y a un grand pas ! N’a pas accès à ces secrets bien gardés n’importe qui !

Si tu tombes sur une morille, c’est parce que c’est elle qui t’a trouvé.e

Le plantain a suivi les pas des blanc.hes, la plante s’enracinant partout où iels posaient les pieds ici

Tant de dictons qui rappellent que l’usage des plantes appartient à notre patrimoine culturel depuis fort longtemps, et qui donnent envie d’en cultiver la mémoire. La cueillette, professionnelle ou pas, permet une belle proximité avec la

nature et lui révèle un nouveau visage. L’ortie ne semble plus malicieuse, les hémérocalles paraissent plus intéressantes, et le désir de les soigner, elles et toutes les autres, s’en trouve grandi.

Doucet, C. (2020). Le modèle agricole territorial. Nouveaux rapports entre agriculture, société et territoire. Presses de l’Université du Québec, 152 p.

Julliand, C., Pinton, F., Garreta, R., Lescure, J.-P. (2019) Normaliser le sauvage : l’expérience française des cueilleurs professionnels. EchoGéo, 47. DOI : https://doi. org/10.4000/echogeo.16987

Pinton, F., Julliand, C., Lescure, J.-P. (2015). Le producteurcueilleur, un acteur de l’interstice ? Anthropology of Food, 11. DOI: https://doi.org/10.4000/aof.7902

Peut-être que je me lève plus tôt ces temps-ci, peut-être que certains oiseaux sont de retour au Québec, peut-être que j’y porte plus attention, mais une chose est certaine, depuis quelques semaines, j’entends les oiseaux chanter à ma fenêtre avec un air qui m’annonce que les beaux jours s’en viennent. C’est dans un contexte similaire, mais avec beaucoup plus d’initiative, qu’est né le projet For the Birds: The Birdsong Project mené par Randall Poster et Rebecca Reagan. Visant à célébrer la joie que nous apportent les oiseaux et à nous sensibiliser aux dangers qui les menacent, le projet m’a donné envie d’explorer un peu plus l’univers des oiseaux, notamment de ceux que l’on pourrait croiser entre deux pavillons. Pour m’aider, j’ai rencontré Pierre Legagneux, professeur adjoint au département de biologie de la Faculté des sciences et génie. Il m’a parlé des oiseaux du campus, de ce qui menace la survie des oiseaux, mais aussi de la science et du beau.

Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualités

For the Birds: The Birdsong Project C’est complètement par hasard, en écoutant la radio, que j’ai découvert une musique qui me transportait sur une île paradisiaque. Il s’agissait de Rare Birds, d’Andrew Bird. La pièce fait partie du quatrième volume de l’album For the Birds qui regroupe des pièces originales de plus de 220 artistes. Des musicien.nes, poète.sses, acteur.rices, artistes littéraires et visuel.les uni.es par la vision de Randall Poster et de Rebecca Reagan nous offrent une mosaïque musicale hors de l’ordinaire. Au moment où la population était forcée à s’isoler, Randall est devenu beaucoup plus conscient des oiseaux qui l’entouraient. Passant de plus en plus de temps à les écouter, il a redécouvert la joie et les mystères de leur chant. Il s’agissait pour lui d’une distraction magique et d’une inspiration (Poster, 2022).

Un an plus tard, ce sont 172 pièces uniques qui ont été créées et qui nous rappellent la beauté des oiseaux et l’importance de cueillir leur chant lorsqu’il passe entre nos oreilles. L’œuvre vise aussi à nous sensibiliser aux menaces que subissent les oiseaux, de la déforestation en passant par les changements climatiques. Mais plus encore, les sommes amassées par la vente des albums ainsi que des produits dérivés sont remis à la National Adubon Society, qui « protège les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin, aujourd’hui et demain, en Amérique à travers la science, les plaidoyers, l’éducation et d’action sur le terrain » (Adubon, 2022).

De l’ABP au Desjardins, les oiseaux chantent En tendant l’oreille, vous pourrez certainement entendre les oiseaux qui peuplent le campus. Résidents à l’année longue ou encore de passage au gré des saisons, ils investissent les boisés, les haies denses, les grands espaces verts et même les stationnements (Service des immeubles, 2013). Dans un rapport sur la biodiversité du campus, on apprend qu’entre 1971 et 2013, 127 espèces d’oiseaux ont été observées au moins une fois dans l’enceinte de l’université. Il s’agit d’un nombre impressionnant lorsqu’on le compare au nombre d’espèces observables dans la région (176) (Ibid.).

Lors de notre rencontre, Pierre Legagneux m’a expliqué que de façon générale, les espèces sédentaires du sud du Québec sont observables sur le campus. Cela n’empêche pas, à l’occasion, de retrouver certaines espèces surprenantes, dont le chevalier solitaire, un oiseau que l’on retrouve généralement dans les milieux humides et côtiers. D’autres espèces, dont le bruant chanteur, le jaseur d’Amérique, les parulines ainsi que le merle d’Amérique seront de passage sur le campus avant de migrer vers le sud pour l’hiver. Comme elles sont adaptées aux milieux urbains, vous risquez de croiser des espèces telles que la corneille d’Amérique ou encore d’autres, invasives, comme le moineau domestique et l’étourneau sansonnet. Certains rapaces habitent également le campus : il s’agit entre autres d’éperviers, de faucons et de crécerelles. Finalement, plusieurs espèces peuvent vivre sur le campus à l’année longue.

C’est le cas des geais bleus et des mésanges à tête noire, des chardonnerets, des sittelles, des pics bois et des cardinaux rouges.

Outre le climat, auquel certaines espèces ne sont pas adaptées, ce sont surtout les ressources qui détermineront leur capacité à habiter le campus. Certaines espèces, dont le geai bleu et la mésange à tête noire, ont d’ailleurs développé des stratégies afin de passer l’hiver ici. Un peu à la façon des écureuils, ces oiseaux se font des caches, en plaçant des graines dans les arbres, qui leur permettent un accès à la nourriture tout au long de la saison. Cependant, afin de survivre à certains événements empêchant l’accès à ces ressources, comme une tempête de neige, ils utilisent leur réserve de gras. Cette stratégie leur permet de survivre environ deux à trois jours sans nouvel apport de nourriture. Finalement, il arrive que ces stratégies ne soient pas utilisées, si les ressources sont toujours disponibles. Ils peuvent alors se déplacer de ressources en ressources afin d’obtenir la nourriture nécessaire à leur survie. Toute espèce a besoin d’un lieu pour se nourrir, s’abriter et se reproduire. C’est son habitat. Ainsi, si plusieurs espèces habitent le campus, c’est qu’elles ont trouvé un milieu qui répond à leurs besoins.

Parfois les oiseaux tombent

Différents événements peuvent menacer les habitats et, par le fait même, la capacité des espèces à subvenir à leurs besoins. Toutefois, d’un milieu à l’autre, ces menaces sont plus ou moins grandes. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte afin d’analyser les effets de ces événements sur les habitats. Pierre Legagneux me donne l’exemple d’une coupe forestière. D’abord, s’il s’agit d’une coupe légère, elle entraînera la régénération de la parcelle coupée. Les arbres, matures, laisseront place aux arbustes et aux jeunes arbres. Cette transition, qui entraîne un changement des ressources disponibles, peut être bénéfique pour certaines espèces. Parfois, aussi, la coupe apporte un changement dans l’utilisation de la parcelle. Par exemple, dans les années 1800, de petites terres agricoles émergeaient des coupes forestières et plusieurs oiseaux en ont ressenti des effets bénéfiques. C’est le cas de l’hirondelle bicolore, qui a vu son nombre d’individus augmenter. Un paysage hétérogène, composé d’une multitude de parcelles aux fonctions et ressources différentes, augmente généralement la biodiversité. Ces parcelles créent une mosaïque d’habitats; chaque boisé, champ, haie, cours d’eau est une occasion d’accueillir une multitude d’espèces.

À l’inverse, la coupe forestière peut également avoir des effets très dommageables pour la biodiversité. Ils se font

surtout ressentir lorsqu’il s’agit de coupe à blanc sur de grandes superficies. Témoins et victimes de l’évolution de nos pratiques agricoles, de l’introduction du tracteur à celle des pesticides, les oiseaux subissent une perte d’habitat au profit de grandes superficies agricoles. Cette nouvelle façon de faire transforme le paysage en masse homogène, dommageable pour la biodiversité. Mais il n’y a pas que la coupe forestière qui transforme les milieux.

Outre les forêts, les zones humides sont également convoitées, moins pour leurs ressources que pour la superficie qu’elles occupent, et la future utilisation que l’on pourrait en faire. Partout sur la planète, donc, nous asséchons les zones humides, endroits riches en biodiversité. Aujourd’hui, notre hirondelle bicolore se retrouve menacée. Pour elle, ces transformations signifient une diminution de la capacité d’accueil du milieu, tout comme une diminution des ressources, notamment des insectes dont elle se nourrit. De plus, elle se retrouve en compétition avec le moineau domestique. Pour éviter son déclin, certaines actions peuvent être posées. En plus de la conservation des zones humides, la pose de nichoirs permet à ces milieux d’augmenter leur capacité d’accueil pour les oiseaux.

Bien qu’on entende beaucoup parler de la crise climatique, ses effets ne sont pas la plus grande menace pour la survie des oiseaux. Selon le professeur Legagneux, de toutes les causes du déclin des oiseaux, environ 7 % serait attribuable aux changements climatiques. Le réchauffement de certains milieux mènerait à une modification de l’aire de répartition de plusieurs espèces. Certaines verraient même leur niche climatique – la répartition de l’espèce en fonction des conditions climatiques – diminuer. Ce changement est attribuable au climat qui modifie les habitats, une forêt de pins accueille désormais une érablière, par exemple.

Si la perte d’habitat est une des principales menaces pour les oiseaux, certaines espèces le sont également. Ici, on parle surtout des rats et des chats. En 2013, une étude sur l’impact des chats domestiques sur la faune des États-Unis a estimé que ces félins tuaient entre 1,3 et 4 milliards d’oiseaux par an (Loss et al ., 2013). Il s’agirait de la principale cause de mortalité des oiseaux, surtout en milieu agricole. En ce qui concerne les rats, leur introduction sur les îles, généralement riches en biodiversité, menace la survie des oiseaux. Les rats, se déplaçant facilement n’importe où, se rendent dans les terriers de certaines espèces afin de manger les œufs, menaçant ainsi la reproduction des espèces. Enfin, certaines maladies peuvent également être transmises aux oiseaux par quelques mammifères.

Finalement, certaines actions humaines menacent directement les oiseaux. C’est le cas de la chasse. Un peu comme l’agriculture, une chasse de subsistance, avec de petites populations isolées, ne menacerait pas les oiseaux. Cependant, dans un passé pas si lointain, alors qu’on ne se souciait guère de la surexploitation, plusieurs espèces ont été chassées jusqu’à extinction. C’est le cas notamment du grand pingouin. Ce dernier ne volait pas, faute de prédateurs terrestres, et fut chassé massivement par les Européens jusqu’à disparaître complètement vers la fin du 19e siècle. Ainsi, les menaces à la survie des oiseaux sont multiples, de la perte de ressources et d’habitats aux prédateurs et à la surexploitation. Préserver ces espèces demandera des actions concrètes. Au-delà des organismes comme le National Adubon Society , d’autres acteurs peuvent jouer un rôle dans la protection de la biodiversité et des oiseaux.

Du scientifique à l’artiste Vers la fin de ma rencontre avec Pierre Legagneux, nous avons parlé de science et des différent.es acteur.rices qui permettent de passer de la découverte à la pratique. Dans le cas, par exemple, de la découverte d’un phénomène qui nuit à la biodiversité, le.a scientifique se doit d’acheminer l’information aux personnes qui pourront mettre en place des mesures pour protéger la biodiversité. Ces personnes sont généralement nos politicien.es, les décideur.euses politiques, celleux qui possèdent les leviers les plus importants pour éventuellement changer la façon dont la société fonctionne. Pour alerter les décideur.euses, les scientifiques passent plus souvent qu’autrement par les médias. Selon Legagneux, « le journaliste doit se nourrir du scientifique et inversement pour aller jouer sur les décideurs ». Il identifie également un quatrième acteur, l’industrie. Ce « gros joueur » devra, lui aussi, faire partie des solutions afin de protéger la biodiversité. Toustes ces acteur.rices devront travailler de concert afin de protéger notre planète.

Mais les artistes, est-ce qu’iels ont un rôle? Certainement. Selon Pierre Legagneux, « le scientifique est là pour documenter les faits, pour comprendre les choses. Un artiste va à peu près avoir la même démarche créative pour comprendre, pour interpréter, mais sa façon de rendre l’information va être complètement différente et ne va pas toucher au rationnel, elle va toucher à l’émotif ». Les artistes joueraient donc plus un rôle au niveau de la sensibilisation. Par leur art, iels nous transmettent des messages et nous touchent, nous incitent à créer un monde plus beau. Comme le fait The Birdsong Project.

En général, [les scientifiques et les artistes] sont touchés par la même chose. Si moi je travaille sur les oiseaux, c’est parce que ça m’a touché depuis tout petit, les oiseaux de ferme, peu importe, au départ peu importe où tu commences, mais ça touche dès l’enfance, ça touche la corde sensible et l’artiste c’est pareil, c’est cette corde sensible qui est touchée. Et après on développe différentes habilités puis peu importe comment, mais on veut protéger ça. En général, l’artiste va être très touché par la beauté, mais le scientifique pareil. Je veux dire, si je travaille en Arctique, dans un lieu magnifique, oui il y a des intérêts scientifiques, je ne m’en cacherais pas, il y a beaucoup de choses à documenter, mais c’est surtout parce que c’est beau. Et je pense que si on est un peu honnête, la principale raison, elle est là. C’est beau, la nature, les oiseaux… puis je pense que c’est ça qui fait qu’on est touché. – Pierre Legagneux

Denis, M.-P. et Tremblay, C. (2013). La biodiversité sur le campus universitaire : portrait des connaissances. Université Laval, Service des immeubles . https://www. ulaval.ca/sites/default/files/DD/PDF/Guides_rapports_ politiques/Rapport-biodiversite-SI-2013.pdf

Loss, S. R., Will, T. et Marra, P. P. (2013). The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. Nature communication, 4, 1396. https://www.nature.com/ articles/ncomms2380

National Adubon Society. (2022). For The Birds: The Bidsong Project. National Adubon Society. https://www. audubon.org/birdsong-project

Poster, R. et Reagan, R. (2022) Bidsongs! For The Birds: The Birdsong Project. https://www.thebirdsongproject.com/ our-story

https://www.audubon.org/sites/default/files/boa_plates/ plate-98-white-bellied-swallow.jpg hirondelle bicolore ADUBON

Tous les jours, qu’il fasse chaud ou froid, que l’on soit en été ou en hiver, j’aime me promener le long de la rivière Saint-Charles. Entre deux séances d’étude ou entre deux cours, ce petit rituel m’aide tantôt à me vider l’esprit, tantôt à y mettre de l’ordre. Depuis quelques années, en marchant sur la piste cyclable, à deux doigts de me faire happer par un.e cycliste (parce que je marche sur la mauvaise voie), je prends de plus en plus le temps d’observer les changements de saison et leurs impacts sur cette bulle naturelle qui entoure mon écosystème urbain (et poussiéreux). Plus les années passent, plus je considère le relais des saisons comme la manifestation du temps qui avance et les phénomènes météorologiques et climatiques qui en découlent comme les traces des années qui s’écoulent inéluctablement, avec ou sans mon accord. Ce mois-ci, j’ai aussi voulu étendre cette réflexion hors de mon petit monde d’habitant de l’hémisphère nord pour me demander (bien naïvement, je le reconnais) de quelles manières les saisons sont perçues ailleurs sur le globe, notamment à travers certaines célébrations saisonnières.

Par William Pépin, journaliste multimédia

Ça y est : le printemps est là. Si la saison évoque l’arrivée de la chaleur, la fonte des tas de neige charbonneux et le célèbre dicton « en avril, ne te découvre pas d’un fil », le printemps est aussi, pour moi, révélateur de l’empressement d’enfin congédier l’hiver. Aussitôt que la température avoisine le zéro, on sort sur les terrasses avec nos manteaux et nos gants, on promène les chiens pour la plupart encabanés depuis des semaines et on se dénude presque entièrement sous un froid de plus en plus relatif. Il faut dire qu’au Québec particulièrement, nos modes de vie, à petite et à grande échelle, sont souvent interdépendants du cycle des saisons — et à raison. Nos conversations également : rares sont les pays où la météo se métamorphose en fonction phatique, où l’on remplace les « bonjour » et les « tu vas bien ? » par « y fait pas chaud » ou « j’ai mis ma ’tite laine ».

D’emblée, il convient peut-être de définir ce qu’est une saison, mais aussi ce qui la détermine. Grossièrement, une saison est une période de l’année qui se distingue par une condition climatique propre à elle. Cette période de l’année correspond d’ailleurs à l’intervalle de temps dans lequel la Terre progresse dans sa révolution autour du Soleil (National Geographic, 2011). Les saisons entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud s’opposent, puisque

cette révolution est conjuguée au fait que notre planète effectue une rotation sur un axe incliné à 23,5 o . Par exemple, dans l’hémisphère Nord, l’automne et l’hiver ont lieu de septembre à mars, puisqu’au cours de cette période, l’hémisphère en question n’est pas incliné vers le Soleil. Durant la même période, ce sera le printemps et l’été dans l’hémisphère Sud, ce dernier recevant plus de soleil et donc davantage de chaleur (National Geographic, 2011).

Dans l’hémisphère Nord, l’hiver commence le 21 ou le 22 décembre, soit lors du solstice d’hiver, qui correspond au moment où le Soleil est le plus éloigné du pôle Nord. C’est aussi la journée la plus courte de l’année. L’été commence lors du solstice d’été, soit le 20 ou le 21 juin. Cette journée correspond à la plus longue de l’année et au moment où, tout comme lors du solstice d’hiver, le Soleil est le plus éloigné de l’équateur terrestre. Quant à l’équinoxe d’automne, celui-ci a lieu le 22 ou 23 septembre, tandis que l’équinoxe de printemps (ou vernal) a lieu le 20 ou 21 mars. Ces deux dernières périodes correspondent au moment où le jour et la nuit sont de même durée. Ce sont aussi des moments de transition, puisque le l’équinoxe d’automne consiste précisément au basculement de l’hémisphère Nord à l’hémisphère Sud — et inversement pour l’équinoxe vernal (National Geographic, 2011). Il

convient de rappeler qu’en Australie, par exemple, l’hiver ne commence pas en décembre, mais en juin. Statistiquement et contrairement à notre calendrier saisonnier, le mois de juillet y est le plus froid alors que janvier y est le mois le plus chaud.

De plus, notre conception d’une année composée de quatre saisons n’est viable que pour les zones à la fois éloignées de l’équateur terrestre et des pôles. Plus on s’éloigne de ces zones, plus les différences sont grandes (National Geographic, 2021). À titre d’exemple, l’Équateur (le pays) connaît de faibles variations saisonnières. En fait, on peut y diviser l’année en deux saisons, soit la saison des pluies de décembre à mai et la saison sèche de juin à novembre. Si ces informations ne nous amènent pas à revoir notre propre rapport au temps, ils permettent néanmoins de mieux comprendre celui d’autres horizons.

En ce sens, j’ai une anecdote empruntée à une amie à vous proposer. Lorsque je discutais avec elle de mon idée d’article sur les saisons, elle m’a interrompue pour me raconter son expérience de voyage au Panama, qui, je le rappelle, est un pays d’Amérique centrale et donc une région géographique proche de l’équateur terrestre. Mon amie m’a expliqué qu’à chaque fois qu’elle montait dans un taxi, son réflexe était de discuter de météo avec le

chauffeur. On peut la comprendre : qui, ici, n’a jamais évoqué la météo pour entretenir une conversation, aussi superficielle soit-elle ? Au bout d’un certain temps, à force de parler de la température, un chauffeur a fini par s’impatienter, affirmant « qu’ici, madame, la température change pas, c’est toujours la même chose. Il y a la saison sèche et la saison humide ! » Cette petite histoire nous ramène, à mon sens, à deux points essentiels de ce texte: d’une part, la conception des saisons ne se limite pas à quatre moments égaux divisés à partir d’une période de 365 jours et, d’autre part, les températures saisonnières n’engagent pas les individus de la même manière en fonction de leur position géographique.

Hiver et dépression saisonnière : un cas exclusif au Québec ?

Comme on vient de le voir, les saisons fluctuent d’un bout à l’autre du globe ou, plus exactement, d’une zone terrestre à l’autre en fonction de la latitude. Dès lors, qu’en est-il de nos perceptions saisonnières collectives ? Est-ce que les Québécois.es vivent leurs hivers de la même manière que les Suédois.es, par exemple ? Une partie de la réponse est à chercher du côté des fêtes calendaires, qui « en disent long sur l’espérance des beaux jours et sur la dévalorisation, la stigmatisation de la mauvaise saison (PhelouzatPerriquet et Soudière de la, 2007). » J’y reviendrai plus

loin. Pour l’instant, j’aimerais me concentrer sur la dimension dépressive de l’hiver, principalement connue sous le nom de « dépression saisonnière », qui n’est pas exclusive au Québec. Par exemple, en Finlande, la « mélancolie finlandaise » désigne une déprime inextricable aux conditions météorologiques. D’ailleurs, dans de nombreux cas, la langue est porteuse de telles significations:

« La langue finnoise possède d’ailleurs plusieurs mots pour parler de l’hiver : talvi et skabma, qui signifient littéralement “temps où il n’y a pas de soleil”, et kaamos qui désigne les prémisses de cette saison, lorsque la neige n’est pas encore définitivement installée (novembre/début décembre). Kaamos a un deuxième sens, psychologique, qui indique un état d’âme, une humeur, faite de tristesse sans objet, de langueur […] Quant aux Inuits de l’Arctique canadien, pour eux, l’hiver se dit ukioq ; la nuit polaire

udluitoq, “sans jour”, et le jour le plus sombre, morketiden, “le jour des ténèbres” (Phelouzat-Perriquet et Soudière de la, 2007). »

De notre côté du globe, il convient de considérer ceux et celles que l’on appelle les snowbirds , ces oiseaux mythologiques allergiques à l’hiver qui s’expatrient le temps d’une saison pour éviter les désagréments hivernaux. Ce phénomène n’est toutefois pas exclusif au Québec, puisque certain.es Suédois.es et Finlandais.es ont également l’habitude de s’exiler temporairement, non pas en Floride, mais plutôt en Espagne, au Maroc, en Égypte, aux Canaries ou encore à Madère (Phelouzat-Perriquet et Soudière de la, 2007). Quoi qu’il en soit, inutile d’ajouter que les saisons les plus dures peuvent avoir un impact non seulement sur notre humeur, mais aussi sur notre mode de vie, qui, dans les cas présents, reprend celui des oiseaux migrateurs.

Fêtes calendaires : entre remèdes et repères À propos des fêtes et des traditions, il faut noter que certaines d’entre elles sont directement liées aux changements de saison, dont l’équinoxe et le solstice, que j’ai abordés (un peu froidement, j’en conviens) et que l’on peut mettre dans la catégorie des fêtes païennes. Ces célébrations existent dans plusieurs pays et sont pratiquées dans différentes cultures. Par exemple, l’équinoxe du printemps a des racines traditionnelles en France, en Suisse ou encore en Kabylie, dans le nord de l’Algérie. Si ces fêtes ne se célèbrent pas de la même manière d’une région à l’autre et si la plupart ne sont plus du tout célébrées, il n’en demeure pas moins qu’elles se fondent sur une base commune, soit la fin de l’hiver et l’arrivée de la lumière. Ces fêtes existent sous plusieurs noms, dont Schieweschlawe (que l’on souligne principalement en Alsace, au printemps), Midsummer (ou Saint Jean-Baptiste,

fête d’Europe du Nord ayant lieu lors du solstice d’été), les récoltes (à l’automne) ou encore Kōyō, une fête japonaise célébrant le changement de couleur des feuilles en automne.

Avec cet aperçu, on retient la fonction cathartique de la plupart de ces fêtes, souvent en lien avec la lumière, ses apparitions et ses changements (Phelouzat-Perriquet et Soudière de la, 2007). De plus, si la plupart soulignent la fin d’une saison difficile, d’autres, comme Kōyō, célèbrent plutôt la transition et le changement, à l’instar de hanami, d’ailleurs, qui a lieu au printemps et qui concerne non pas les feuilles d’érable, mais les fleurs de cerisier.

Au-delà du symbolisme derrière le calendrier saisonnier,

les changements climatiques nous montrent que nous sommes interdépendant.es non seulement des cycles de la nature, mais aussi des différents éléments qui la composent. Roberto Silvestro, doctorant en biologie à l’UQAC et Sergio Rossi, professeur au département des sciences fondamentales à l’UQAC, nous mettent en garde quant aux conséquences naturelles et économiques que les bouleversements saisonniers peuvent avoir sur les plantes, les espèces et, par extension, sur notre économie. Ils tablent leurs travaux sur la phénologie : « Au printemps, les fleurs éclosent. À l’été, les fruits mûrissent. À l’automne, les feuilles changent de couleur et tombent. Et, l’hiver, les plantes se reposent. Cela constitue la phénologie — l’étude de la chronologie des phénomènes périodiques du cycle de vie (Silvestro et Rossi, 2011). » Bien plus que symbolique,

donc, l’impact du climat sur la faune et la flore est tangible et peut s’exprimer à partir de phénomènes observables, dont les changements de température précoces :

« La phénologie est l’un des indicateurs biologiques les plus sensibles aux changements climatiques. Sous l’effet de l’augmentation progressive des températures du dernier siècle et des variations de la répartition saisonnière des précipitations, les déclencheurs environnementaux surviennent généralement de plus en plus tôt. C’est pourquoi des décalages phénologiques ont été observés dans le monde entier, et il semble que les événements phénologiques tendent à se produire plus tôt d’année en année (Silvestro et Rossi, 2011). »

L’une des nombreuses conséquences des changements climatiques est donc le bouleversement du calendrier phénologique. En effet, ces événements tendent à survenir de plus en plus tôt, comme la saison des fleurs de cerisier (ou Sakura), au Japon, dont le festival qui la célèbre se voit devancé depuis le siècle précédent (Silvestro et Rossi, 2011). Cet exemple montre bien que le calendrier saisonnier est sujet à changer, ne serait-ce que sur le plan des célébrations, ce qui risque d’avoir un impact sur notre manière de concevoir les saisons et d’envisager notre rapport au temps, et ce, sans compter les conséquences écologiques qu’occasionnent de tels changements, comme des « synchronismes ou des asynchronismes phénologiques potentiellement dangereux. (Silvestro et

Rossi, 2011) ». À titre d’exemple, ce phénomène pourrait notamment créer un déséquilibre entre les plantes et les abeilles.

Selon Environnement et changements climatiques Canada (ECCC), les températures saisonnières moyennes ont augmenté entre 1948 et 2021, et ce, pour les quatre saisons (ECCC, 2022). Pour l’hiver, on constate une augmentation de 3,5oC, de 1,6oC pour le printemps, de 1,5 oC en été et de 1,8 oC en automne. Des températures records ont été enregistrées en 2010 pour l’hiver et le printemps, en 2012 pour l’été et en 2021 pour l’automne (ECCC, 2022).

Ainsi, en moins de soixante-quinze ans, des changements de température considérables se sont fait ressentir. Si ces augmentations ne sont pas forcément perceptibles dans l’immédiat, elles indiquent néanmoins qu’une tendance à la hausse se dessine et nous donnent à penser que notre rapport aux saisons, par le prisme de la température, est susceptible de changer sur le long terme. Si les années comptent toujours 365 jours, les quatre saisons, elles (toujours dans une perspective occidentale) tendront de plus en plus à se décaler.

Notre rapport au temps Évidemment, avec ce court survol, il était impossible pour moi de présenter tous les calendriers et toutes les célébrations saisonnières qui existent ou existaient. J’aurais notamment pu aborder la conception du temps du

peuple inuit en fonction du calendrier lunaire ou encore le symbolisme saisonnier dans le contexte de la Chine traditionnelle. Comme vous l’avez remarqué, je me suis plutôt concentré sur le Québec et certaines régions européennes, et ce, dans un souci de ne pas m’épancher outre mesure sur des cultures et des traditions que je ne connais pas au point d’y consacrer des pages entières. D’ailleurs, mon objectif n’était pas tant de présenter ces cultures que de présenter une manière de concevoir notre rapport au temps, souvent bien intriqué à nos modes de vie saisonniers, du moins, dans un contexte nord-américain (et occidental). Un détour sur les changements climatiques était à mon sens nécessaire, puisqu’il ne s’agit pas de voir les phénomènes saisonniers comme des manifestations climatiques immuables et intangibles.

Buitekant, E. (2021, 16 juillet). Quelles différences entre un équinoxe et un solstice ?. Geo . https://www.geo.fr/ environnement/quelles-differences-entre-un-equinoxe-etun-solstice-204527

Environnement et changements climatiques Canada. (2022). Changements de la température au Canada. Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement. https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/services/indicateurs-environnementaux/ changements-temperature.html

Phelouzat-Perriquet, N. et Soudière de la, M. (2007). Approche sociologique de la dépression saisonnière

hivernale (2e partie). Hiver d’ailleurs, hiver d’antan. Psychiatr Sci Hum Neurosci, 5, 204-211.

National Geographic. (2011, 21 janvier). Season. https:// education.nationalgeographic.org/resource/season/.

Silvestro, R. et Rossi, S. (2022, 1er mai). Les changements climatiques modifient le rythme saisonnier du cycle de vie des plantes. Le Soleil. https://www.lesoleil.com/2022/05/01/ les-changements-climatiques-modifient-le-rythmesaisonnier-du-cycle-de-vie-des-plantes-764bd568040386 00760ee4b4e3df7193

vous croyez être victime d’une erreur ou d’un traitement inéquitable, vous pouvez procéder à une demande de révision de notes.

NOUS RESTONS OUVERT TOUT L’ÉTÉ, VIENS NOUS VOIR !

L’été 2020 est bien avancé. Lili saura demain quelle tâche l’attend pour la prochaine année. Lili enseigne depuis plus de 10 ans le français. Moi je l’ai eue en cinquième secondaire, dans la deuxième moitié de l’année. Je me rappelle qu’au premier jour, une pomme nous attendait sur le coin de chacun de nos bureaux. Elle nous avait lu, avant même de se présenter, les premières pages de Madame Bovary. Quelques années plus tard, nous voici, elle et moi, sous le soleil tapant de la saison des lions tout près du stationnement du camp de jour où je travaille et où ses enfants vont. Elle me confie sa stratégie pour obtenir son poste à Perrault, là où nous nous sommes rencontrées. Quelques courriels, un congé de maladie interminable sur lequel elle doit compter aveuglément pour être prolongée toute l’année. Tout pour retourner à l’école jadis des malaimé.es, mais qui maintenant, dit-on, serait très dynamique.

Il y a quelques semaines, une amie de Montréal avec qui j’ai fait mon secondaire, était de passage à Québec. Au fil des discussions qu’on avait plutôt que de travailler, elle m’a entre autres suggéré l’écoute du balado Chacun sa classe.

« Ça parle du système scolaire à trois vitesses, le privé, les programmes à vocation comme ce qu’on a fait nous par exemple et le régulier au public, je pense que tu vas vraiment aimer ça. »

Les quelques mots de Juliette ont suffi à ce que je dédie mes deux prochaines séances au gym à l’écoute du balado.

Et si j’ai soufflé plus fort que d’habitude sur mon tapis roulant en pente, ce n’est pas qu’à cause de mon cardio qui laisse à désirer, c’est aussi

parce que j’étais sidérée tout au long de mon écoute.

Mené par Karine Dubois et réalisé par Christine Chevarie, Chacun sa classe aborde plusieurs questions qui sous-tendent son thème principal: le système scolaire à trois vitesses au secondaire. Des classes de régulier au processus d’admission des écoles privées et des programmes à vocation en passant par des témoignages souvent déconcertants, le balado en cinq épisodes m’a semblé brosser un bon portrait d’ensemble. Mais quelques témoignages et faits rapportés ici et là m’ont atteinte plus que d’autres, et j’ai eu envie de creuser un peu.

7 mars 2023, j’écris à Lili pour savoir si elle aurait du temps pour qu’on jase du contenu du balado et qu’elle me parle de ce qu’elle vit à la fois comme enseignante du système scolaire public qui a fait une tonne d’écoles, de programmes et comme mère. Elle me dit qu’on peut se voir le jeudi après-midi suivant, c’est sa seule disponibilité, je sais que c’est sans doute le moment qu’elle aurait pris pour rattraper son retard, mais elle accepte de prendre un café avec moi pour discuter. Le jeudi suivant, on se retrouve à la Maison Smith. Trois heures et des tonnes de notes plus tard, j’ai une dizaine de pistes à explorer. « Guy Rocher […] Commission Parent […] Décentralisation […] Double ouverture des valves […] Abolition des commissions scolaires […] Mouvements parentaux […] exode vers le privé […] et les enfants dans tout ça […] »

Tout a commencé au temps des mammouths laineux

En 1963, à l’époque où les gens voyaient en noir et blanc, est publié le rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, aussi appelé le rapport Parent. Véritablement porteur d’une mission éducative pour le Québec, le rapport Parent fait état d’un système scolaire fragmenté, largement inégalitaire qui freine l’émancipation du peuple québécois. La commission présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent propose, dans son rapport, « une structure administrative unifiée » afin « d’assurer l’égalité des chances pour tous dans l’exercice du droit à l’éducation » (Commission royale, 1963, vol. 5, par. 463). Ce sont aussi les membres de la commission qui ont dû statuer à savoir si le privé – qui à l’époque était près de disparaître pour des raisons financières – bénéficierait ou non d’un quelconque financement, mais sur cet aspect, je reviendrai.

25 ans après le rapport Parent, le Conseil supérieur de l’éducation levait un drapeau rouge sur des « inégalités persistantes » et des « écarts dans l’accès aux études selon l’origine géographique […] selon l’origine socioéconomique […] et disparités entre les groupes linguistiques » (Conseil supérieur, 1988, p. 38-40).

Au tournant du nouveau millénaire, le système de bassin scolaire a été aboli; en d’autres mots, il n’était plus nécessaire d’obtenir une dérogation pour aller ailleurs qu’à l’école secondaire près de chez soi. Puis, dans un autre rapport de 2002 du Conseil supérieur, on apprend que bien que la scolarisation de la population québécoise ait augmenté au cours des dernières décennies, on ne parvient toujours pas à rattraper la moyenne canadienne (Rocher, 2004).

Et dans un désir de combler cet écart, mais aussi et surtout pour pallier l’exode vers le privé, s’en est suivi ce qu’on pourrait appeler « la double ouverture des valves ». Alors que les écoles étaient maintenant autorisées, voire encouragées, à créer des projets éducatifs (des programmes à vocation), on a simultanément fermé la plupart des classes des élèves à défis particuliers (TSA, TDAH, troubles du langage, troubles de comportement, etc.) sous prétexte qu’il s’agissait de ségrégation scolaire. On prétendait qu’en fermant ces classes et qu’en

« intégrant » leurs élèves aux classes régulières, les « effets de pairs » seraient bénéfiques pour les élèves les plus faibles sans nuire à celleux qui réussissent le mieux.

Or, ces classes à ratios réduits pouvaient compter sur l’appui régulier de technicien.nes en éducation spécialisée, d’orthopédagogues, etc. en plus de celui de l’enseignant.e formé.e en adaptation scolaire. On a également mis fin au présecondaire – des classes composées d’élèves sortants du primaire, mais qui n’avaient pas les acquis nécessaires pour entamer leurs études secondaires – comme on a de beaucoup réduit les classes de formation à un métier semispécialisé (FMS) et celles de formation préparatoire au travail (FPT). « Le soutien et la baisse des ratios suivront » a-t-on dit. Vingt ans plus tard, ni le soutien ni les ratios n’ont suivi, puisqu’il y a, selon le niveau, entre 26 et 32 élèves par classe et qu’on peut souvent y compter jusqu’à un tiers d’élèves aux prises avec des besoins particuliers (Conseil supérieur de l’éducation, 2016). « On a noyé leurs besoins dans une multitude de besoins » me confie-t-on.

En 2016, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) dépose un rapport, Remettre le cap sur l’équité, qui révèle l’état désastreux dans lequel se trouve le système d’éducation québécois. Le constat est clair et ne laisse aucun doute : le Québec est la province au système scolaire le plus inéquitable au pays. On y lit que « malgré le soutien accordé aux milieux défavorisés pour essayer de donner les mêmes chances à tous, et en dépit du travail remarquable qui se fait sur le terrain, l’école n’offre pas à tous les enfants la même possibilité de développer leur potentiel. Notamment parce que la multiplication des programmes sélectifs et le libre-choix parental – l’approche client – favorisent des inégalités de traitement qui sont au désavantage des plus vulnérables, donc contraires aux principes de justice sociale et de juste égalité de chances » (Conseil supérieur de l’éducation, 2016, p.82).

L’année suivante, une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) confirme qu’en effet, la ségrégation selon les résultats scolaires et le milieu socioéconomique contribue grandement à maintenir en place le système scolaire le plus inégalitaire au Canada (Duclos et Hurteau, 2017).

C’est à l’automne 2008, en septembre ou peut-être en octobre, j’entre par les grandes portes avec mes parents. Il me semble que je ne suis pas si impressionnée par l’établissement qui est moins imposant que son nombre de portes le laissait présager. Des adultes que je devine être des enseignant.es ou des intervenant.es de l’école nous parlent – je ne sais d’ailleurs pas à qui iels s’adressent le plus entre mes parents et moi. On nous dit que « ce qui est le fun avec ce programme-là, c’est que ça leur ouvre plein de portes par la suite pour les emplois et le Cégep. » À ce moment-là, j’ai 11 ans et mon heure de couchée est à 20h15, heureusement qu’on pense déjà à mon placement sur le marché du travail.

La ségrégation scolaire peut prendre plusieurs formes; elle peut être de nature raciale, genrée, socioéconomique ou mise en place en fonction du rendement scolaire des élèves. On associe souvent la première à celle perpétrée à l’encontre des personnes noires aux États-Unis, mais qu’on ne s’y trompe pas, le Québec n’a pas fait mieux avec les communautés autochtones et d’autres groupes racisés tout comme il a longtemps œuvré à la ségrégation genrée en éduquant les filles et les garçons en des manières et des lieux différents. Et s’il ne semble persister du système actuel dit à trois vitesses que la ségrégation en fonction des résultats scolaires et la ségrégation économique, il n’en est rien puisque les composantes socioculturelles y demeurent étroitement liées (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011). Les raisons sont nombreuses, mais au sommet de celles-ci peut-être : les processus d’admission qui réintroduisent des logiques de domination culturelle et économique (Commission supérieure sur l’éducation, 2016).

Dans le balado Chacun sa classe, Karine Dubois rencontre des parents et leurs enfants de sixième année pour en apprendre plus sur les programmes d’admission qui

comportent un processus sélectif. Ce qu’on y entend est atterrant. On raconte que pour entrer dans un programme « d’arts et médias » d’une école publique du quartier Villeray, il faut les résultats scolaires de quatrième et cinquième année, deux lettres de recommandation – une de l’enseignant.e principal.e et une autre d’un.e enseignant.e d’un domaine artistique – et une vidéo de trois minutes dans laquelle le.la postulant.e doit répondre à une série de questions dont une concernant le logiciel de montage qu’iel utilise dans ses projets multimédias. Deux lettres de recommandation, c’est ce que j’ai dû fournir pour mes demandes de bourse au doctorat. Et que dire de la vidéo de présentation ? Une étape dans le processus immensément classiste et qui évince complètement le fait que la personne qui fait le processus d’admission est un.e enfant de onze ans. On entend aussi, dans le balado, des enfants qui disent étudier pendant les récréations pour les examens d’entrée de certains programmes, certaines écoles ainsi que le témoignage d’une mère qui dit être anxieuse à l’idée de devoir annoncer à sa fille qu’elle n’a pas été admise là où elle le souhaitait et qu’elle devra aller au régulier.

C’est l’automne rendu froid. Nous sommes dans ce qu’iels appellent la Salle des nations. Je suis avec mes deux amies de ma classe. Des listes sont affichées sur les portes, on y cherche nos noms pour connaître notre local d’examen. Je suis dans le 104. J’y entre, c’est silencieux, 30 enfants de 11 ans complètement silencieux. ses. Un adulte nous explique qu’il y a quatre sections à l’examen : français, mathématiques, culture générale et logique. Il nous dit de faire attention à ne pas décaler nos réponses. On dispose de trois heures pour répondre à tout ça. Qui considère-t-on comme le père de la gravité ? Tracez un point à la coordonnée (4,2) dans le plan cartésien. Qui est le premier ministre du Québec ? Si le noir est au gris, le rouge est au _______ ? Trois semaines plus tard, je rentre de l’école, mon père est dans la cuisine, il tient dans ses mains une enveloppe. Il ne l’a pas ouverte encore. Il me la tend. Je vais dans la salle de bain. La lettre ne m’est pas adressée, je me reconnais à la formule « votre enfant ». Je suis acceptée. Je suis soulagée comme on ne devrait pas avoir à être soulagée de cette façon-là à cet âge-là. Le lendemain dans la cour d’école, Marianne me dit qu’elle est loin sur la liste d’attente, que ce sera sûrement le régulier, Camille me dit qu’elle a été acceptée, mais que si elle est acceptée à Rochebelle, c’est là qu’elle ira. Je plains Marianne, je ne voudrais pas avoir à aller au régulier à cause de ce qu’on en dit, parce que jusqu’ici, le secondaire me semble plutôt flou, tout ce que j’en sais, c’est ce que les grand.es m’ont dit.

En 2020, c’est la fin des commissions scolaires; et si on a peine nous, les néophytes du système scolaire public, à voir la transformation des commissions scolaires autrement que comme un changement de nom, il faut savoir que dans les faits, c’est un peu plus complexe. C’est beaucoup dans les processus décisionnels que les nuances de la nouvelle administration en place s’inscrivent. Par exemple, au sein des conseils d’établissement (CÉ), le nombre de parents siégeant est maintenant supérieur à celui des membres du personnel. Or, quel type de parent intègre les conseils d’établissement ? Poser la question, c’est y répondre; les CA, les CÉ sont, le plus souvent, occupés, à moins que des quotas ne s’y opposent, par des gens détenant déjà un certain pouvoir qu’il soit culturel ou socioéconomique. Cette nouvelle prépondérance des parents sur les CÉ n’a fait qu’accentuer la notion de clientélisme déjà grandement instaurée par le système scolaire à trois vitesses, en fait, elles s’alimentent l’une et l’autre. Personne ne niera que les parents sont les expert.es de leurs enfants, mais pas de pédagogie comme le sont les gens du terrain et peutêtre oublions-nous ici que l’école, c’est aussi fait pour être confronté.e.

À l’année scolaire 2020-2021, 24% des élèves de Québec fréquentaient le privé et 34 % dans la métropole. Plus intéressant encore, la baisse d’effectifs étudiants qui affectait jusqu’à il y a encore quelques années les écoles secondaires publiques est causée à 82% par l’exode vers les écoles privées alors que seulement 18% sont attribuables à la baisse de natalité. Évidemment, ce sont

des constats qui s’appliquent davantage aux zones urbaines, mais toutes zones confondues, c’est environ 44% des élèves qui sont sorti.es des classes régulières au public (Plourde, 2022).

Comment à partir du rapport Parent, on en est arrivé.es là ? Pour Guy Rocher, seul survivant de la commission, tout s’est joué sur l’enjeu du financement des écoles privées. « Je trouvais que subventionner le privé, c’était aller à l’encontre de ce qu’on était en train de faire, tout était basé sur le fait qu’on voulait un système unifié, et on était déjà là à faire un premier accroc », confie-t-il (Rocher dans Gruda, 2020). Les membres de la commission étaient divisés, et c’est un compromis qu’ils ont décidé de faire en finançant partiellement les écoles privées, un compromis qu’il dit regretter : « nous avons laissé une petite porte, mais le privé a forcé pour l’ouvrir de plus en plus » (Ibid.). Rocher conclut en soulignant que c’est « l’élite québécoise qui sauve l’élite québécoise aux dépens d’une partie de la population » (Ibid.). Des mots à peine voilés de Rocher, on comprend que « si le financement des écoles privées est aussi intouchable, ce n’est pas sorcier : c’est que les décideurs envoient majoritairement leurs enfants dans des écoles privées » (Gruda, 2020). À ce jour, selon la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), le financement de leurs institutions ne dépasserait pas les 40%, une statistique contestée par le ministère de l’Éducation (MEQ) qui considère que le financement public atteindrait plutôt 75% (MEQ, 2014).

Dans Chacun sa classe, Karine Dubois questionne David Bowles, directeur du Collège Charles-Lemoyne et représentant pour la FEEP, au sujet du financement des écoles privées et des obligations qui en découlent. Pour lui, le financement public permet de réduire les frais de scolarité et de rendre plus accessible l’enseignement privé. Il ajoute même que plus il y a de financement, plus les écoles sont en mesure d’offrir des bourses afin de couvrir les frais pour des élèves qui n’en auraient pas les moyens autrement. Quand Karine Dubois demande à David Bowles le nombre d’élèves bénéficiant de bourses couvrant la totalité des frais de scolarité, il répond que dans son établissement, il y en a six, six sur plus de 2500 élèves, ce qui représente environ 0,25% de l’effectif étudiant.

La journaliste le questionne ensuite à propos des réglementations quant à l’obligation de scolariser les élèves qui encadrent les écoles de la FEEP, celui-ci confirme ce dont nous nous doutions déjà : chaque école est libre de faire ses propres politiques de recrutement, d’admission et de maintien de la scolarité. En d’autres mots, les écoles privées bénéficient d’un financement public que l’on peut estimer à 60% (Plourde, 2022) tout ayant un pouvoir quasi total sur qui elles admettent et qui elles gardent jusqu’à la

diplomation; parce que non, les établissements privés ne sont pas tenus de garder entre leurs murs les élèves qui n’atteignent pas le rendement scolaire attendu (souvent le seuil de passation) ou qui contreviennent à des règlements internes, tout ça dans le but de préserver leur réputation.

Si évidemment l’accessibilité à laquelle prétend la FEEP n’existe pas, il n’en demeure pas moins qu’il est en partie vrai que l’éducation privée a été rendue, grâce au financement public, plus accessible à une certaine classe moyenne qui voit souvent dans l’enseignement privé un outil de mobilité sociale, ce qui a contribué à ce qu’un bon nombre d’élèves et leurs parents ne fassent pas le choix du public. Et comme mentionné précédemment, cet exode vers le privé a grandement participé à l’éruption de la deuxième vitesse de notre système scolaire : les programmes à vocation que l’on surnomme également « le privé du public ». Il s’agit d’un surnom qui semble adéquat quand on considère que 76% de ces programmes engagent des frais supplémentaires pour les parents qui s’élèvent en moyenne à 1220$ annuellement, mais qui peuvent atteindre, dans certains cas, jusqu’à 14 000$ (Direction des encadrements pédagogiques et scolaires, 2020).

Je gradue dans quelques mois, c’est le temps de choisir si je ferai ou non le voyage scolaire à Washington. L’affaire, c’est que presque personne de ma classe n’ira, parce qu’iels iront au Costa Rica, le voyage du PEI. Il y aura juste des élèves du régulier, et à part Florent qui n’y va pas de toute façon, je ne connais personne. Je regrette un peu de ne pas m’être inscrite au voyage au Costa Rica, mais avec les autres comités, les évaluations critériées, le projet personnel, je trouvais que ça faisait beaucoup et que ça faisait cher aussi, surtout que je n’aime pas vraiment le chaud, mais il faut que je me décide vite, parce que les élèves du régulier s’inscrivent en masse au voyage à Washington, c’est leur activité de l’année.

Tous ces frais servent à financer en partie des activités qui sont, le plus souvent, réservées aux élèves des programmes particuliers; achat de matériel informatique, sorties culturelles, contributions aux clubs sportifs, voyages, simulations politiques : bref, des opportunités qui permettent à la fois aux élèves de prendre goût à l’école et de développer une foule de compétences dans de nombreux domaines. Et ce n’est pas que des opportunités comme ça au régulier, il n’y en a pas, mais il y en a moins, beaucoup moins, parce que les ressources de toutes sortes manquent.

On a donc fermé les classes à cheminement particulier

sous prétexte qu’elles participaient à la ségrégation scolaire et que les effets de pair étaient souhaitables, mais il semblerait que ce soit une logique à deux poids, deux mesures, puisqu’en « écrémant » – le terme est un peu ignoble, mais c’est celui que j’ai sans cesse rencontré durant mes recherches – les classes régulières de presque la moitié des élèves qui étaient favorisé.es soit sur le plan économique, scolaire ou les deux, on a contredit nos propres principes. Notre système scolaire actuel ne rend pas compte de notre mixité sociale puisque tout se fait en silo et participe à reproduire, voire à accentuer les inégalités qui devaient à la base être résorbées.

Et quand on parle de classes à part, de plusieurs de mes recherches, la question des élèves allophones semblait simplement avoir été évincée. En essayant de m’avancer sur ce terrain, je me suis rendu compte que c’était une question difficile à appréhender, parce qu’extrêmement fragmentée. Si les classes de francisation à proprement parler, bien qu’elles manquent de ressources, semblent être des environnements propices aux apprentissages grâce aux différent.es intervenant.es internes et externes à l’école. Or, ce n’est pas tous les établissements qui ont des classes de francisation et les classes de francisation ne sont pas éternelles, et c’est l’entre-deux qui semble poser problème alors que tout le monde se renvoie la balle pour combler les besoins de ces élèves (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011).

Dans le balado Chacun sa classe, Karine Dubois rencontre beaucoup de parents qui se retrouvent ou se sont retrouvés devant la « fameuse question » : Pour mon enfant, je fais quoi ? Les parents qu’elle a interrogés semblent être aux faits de plusieurs enjeux entourant le système scolaire à trois vitesses tout comme ils semblent comprendre que le choix qu’ils feront pour leur enfant aura un impact sur ce système-là. Par leur décision, ils y participeront ou non, donneront ou non leur accord. Évidemment, les parents qu’on entend appartiennent à une certaine classe privilégiée et ont, pour la plupart, une autre option que le régulier. Alors qu’est-ce qu’ils font, le choix collectif qui serait de ne pas participer au système à trois vitesses ou le choix individuel d’envoyer leur enfant « au meilleur endroit » ?

Les parents interrogés par Karine Dubois répondent des phrases du genre « mais c’est certain que je veux le meilleur pour mes enfants », « mon enfant a besoin de stimulations intellectuelles », des phrases qui, de prime abord, semblent aller de soi. Mais je ne peux m’empêcher d’entendre derrière ces affirmations : « mon enfant est spécial ». Et si, plutôt, on partait de l’idée que tous les enfants sont spéciaux, que tous les enfants ont besoin de stimulations, mais surtout, que tous les enfants ont besoin de relations, de rapports sociaux sains et variés, et qu’au final, cette décision ne devrait pas être entre les mains des parents, qu’en fait, les seules décisions à prendre devraient être prises par des expert.es qui nous lèvent des drapeaux rouges depuis des décennies sur l’état de notre système scolaire.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2011). Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés : Rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences.

Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec. (1963-1966). Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec.

Conseil supérieur de l’éducation. (2016). Remettre le cap sur l’équité : Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016. Gouvernement du Québec.

Conseil supérieur de l’éducation. (1988). Rapport annuel 1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation : Le rapport Parent, vingt-cinq ans après. Les Publications du Québec.

Direction des encadrements pédagogiques et scolaires. (2020). Collecte de données sur l’inventaire des projets pédagogiques particuliers. MEQ.

Duclos, A-M. et Hurteau, P. (2017). Inégalité scolaire : le Québec dernier de classe ?. IRIS.

Gruda, A. (2020). L’école à trois vitesses a causé un « gâchis humain ». La Presse.

Ministère de l’Éducation (MEQ). (2014). Rapport du comité d’experts sur le financement, l’administration, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires.

Plourde, A. (2022). Où en est l’école à trois vitesses au Québec ?. IRIS.

Rocher, G. (2004). Un bilan du Rapport Parent : vers la démocratisation. Bulletin d'histoire politique, 12(2), 117–128.

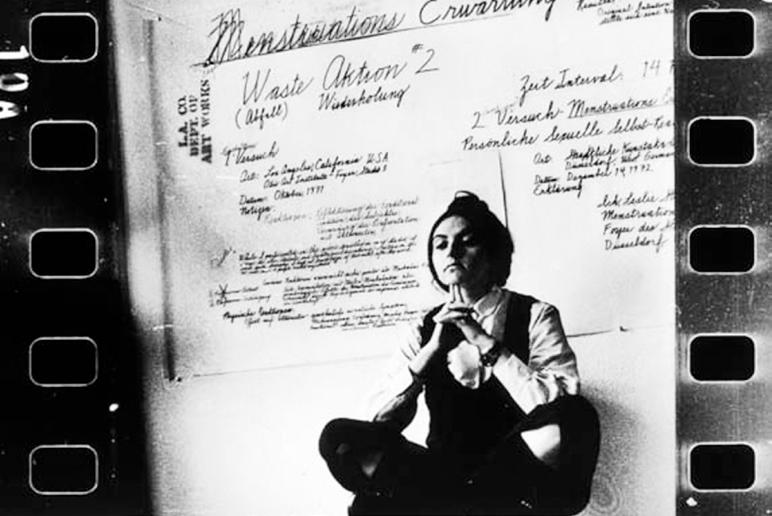

Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts

[J’ai eu mes premières menstruations à] 14 ans et je me suis sentie jugée énormément. La première fois, c’était à l'école. J’étais paniquée et surprise. Je suis allée chercher une surveillante et elle m’a sévèrement jugée. Ma mère ne m’a pas crue tout de suite quand je lui ai annoncé la nouvelle.

J’avais 11 ans. C’était la veille de l’Halloween. Quelque temps avant, ma grande sœur m’avait dit que si je commençais à saigner, de me mettre une serviette sanitaire. Lorsque j’ai eu mes premières règles, je me suis trompée et j’ai mis un protège dessous. Le jour de l’Halloween, j’ai donc tâché mon costume dès la première période de ma journée. Une amie avait reçu de ses parents un « kit » de survie : des culottes propres, des shorts propres, des serviettes sanitaires… J’ai donc pris son kit et j’ai passé le reste de ma journée avec des shorts de soccer et le reste de mon costume. C’était laid. Arrivée à la maison plus tard, ma mère m’a demandé pourquoi j’étais soudainement en shorts et j’ai dû lui dire que j’avais eu mes règles. Elle m’a donc montré comment mettre une serviette sanitaire. Je ne me suis pas sentie soutenue sur le coup puisque j’avais gardé le secret. J’aurais aimé avoir des explications avant d’avoir mes règles.