NOUS SOMMES

Rédactrice en chef

Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca

Chef de pupitre actualités

Antoine Morin-Racine (il) actualites@impactcampus.ca

Cheffe de pupitre aux arts

Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca

Journaliste multiplateforme

Camille Sainson (elle) societe@impactcampus.ca

Journaliste multiplateforme

Florence Bordeleau-Gagné (elle) multimedias1@impactcampus.ca

Journaliste édimestre

Mégan Harvey (elle) photos@impactcampus.ca

Directrice de production

Paula Casillas Sánchez (elle) production@impactcampus.ca

Directeur général

Stéphane Paradis dg@comeul.ca

Représentante publicitaire

Kim Létourneau publicite@chyz.ca

Journalistes collaborateur.rices

Lucie Bricka, François-Xavier Alarie, Julianne Campeau, Jérémie Saint-Pierre, Henri Paquette et Émilien Côté.

Conseil d’administration

AGA 22 Novembre

Réviseures linguistiques

Sabrina Boulanger et Érika Hagen-Veilleux

Impression

Publications Lysar inc.

Tirage : 5000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC

Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire

Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.

1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : 418 656-5079

ISSN : 0820-5116

Découvrez nos réseaux sociaux !

@impactcampus

LE

6

ÉDITO

6 Résistons par Stéphane Paradis

18 Les traversées par Emmy Lapointe

8

ACTUALITÉ

SOMMAIRE 20

8 Sodexo, cible de la grogne des étudiant.es : enquête sur les cafétérias de l’Université Laval par Camille Sainson et Florence Bordeleau

SOCIÉTÉ ET SCIENCES

20 De l’Imago Mundi à Google Earth : un voyage à travers l’histoire de la cartographie par Lucie Bricka

24 Sur la piste du parc national Assinica : une chasse aux couleurs administratives pour les Cri.es d’Oujé-Bougoumou par Florence Bordeleau et Gabrielle Côté

28 Les paysages de l’Insoutenable par Antoine Morin-Racine

38 Médias: notre société en pleine dissonance cognitive par Jérémie Saint-Pierre

40 Faire le tour du monde depuis son salon par Julianne Campeau

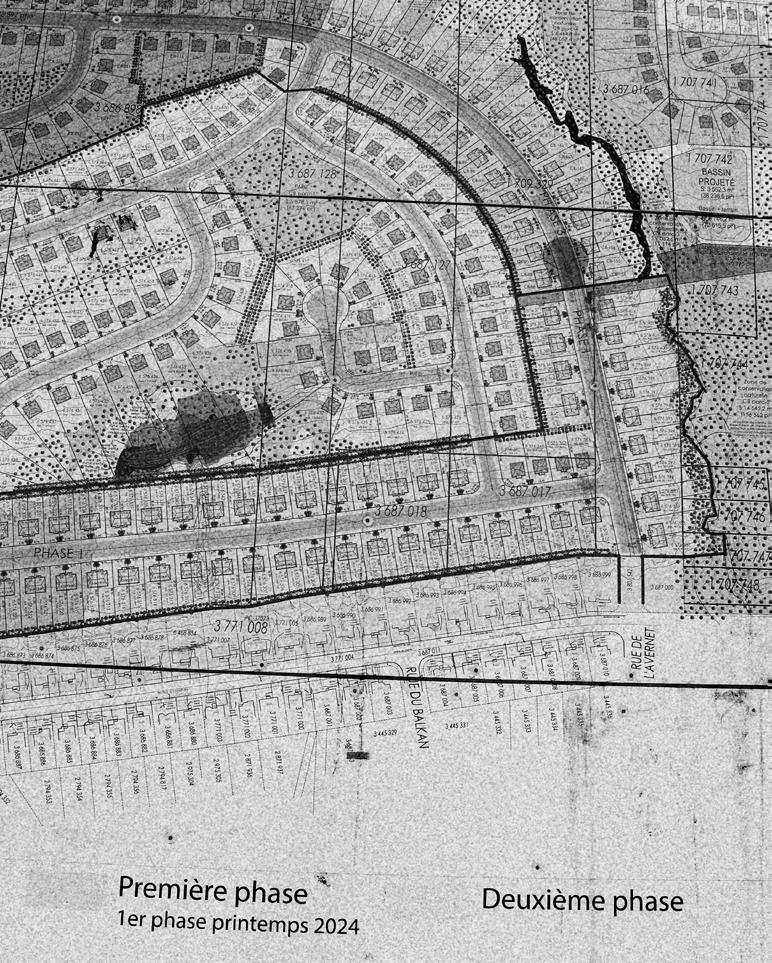

44 DOSSIER - DEHORS

44 Cartographier l’histoire d’un pays, une île à la fois par François-Xavier Alarie

46 En photos - El Salvador par Mégan Harvey

50 Toute aventure débute par une carte ! par Henri Paquette

54 Vagues et courants par Florence Bordeleau

62 LUDIQUE

62 Interlude par l'équipe d'Impact Campus

64 La carte de Québec par l'équipe d'Impact Campus

66 L'horoscope par l'équipe d'Impact Campus

70

ARTS ET LITTÉRATURE

70 Le Palmarès de Chyz 94.3 par l'équipe de Chyz 94.3

72 Suggestions littéraires par Frédérik Dompierre-Beaulieu

74 Suggestions cinématographiques par l'équipe d'Impact Campus

76 HMS Wager – une sombre histoire de survie par Camille Sainson

78 Ces lieux qui nous habitent par Emmy Lapointe

82 Pour en finir avec l’opacité : ce qui se cache dans et derrière vos livres par Frédérik Dompierre-Beaulieu

92 Quand nature et écologie s’invitent sur les tablettes de nos libraires par Florence Bordeleau

94 Cloud Atlas – pour une cartographie des nuages par Camille Sainson

96 Une journée dans l’esprit d’un étudiant

Ou le « moi » dans toute sa beauté par Émilien Côté

ÉDITORIAL

Que faire ?

La question est légitime : qu’est-ce qu’un contre-pouvoir efficace pour la communauté étudiante ?

Manifestement, le secteur des médias est en crise.

Les défis sont multiples et nous contraignent à parer au plus pressant.

Malgré les tentatives timorées des gouvernements pour encadrer cette industrie, force est d’admettre que les géants que sont les GAFAM monopolisent beaucoup de pouvoirs entre leurs pattes.

Pour eux, ça représente un pactole de milliers de milliards de dollars…

Conséquemment, la disponibilité d’une information pertinente, indépendante et de qualité est limitée. Les lois du marché devraient-elles dicter les règles d’une réelle liberté d’expression ?

Le néolibéralisme et ses effets délétères sur la société (et la planète !) doivent être remis en question afin d’offrir une tribune aux personnes évoluant au sein de nos diverses communautés. Or, dans ce contexte, le contre-pouvoir que constituent les médias au sens large est, pour le moins, sous influence.

Nous pouvons, toustes ensemble, incarner un rempart face aux assauts répétés du capital; la résignation n’est pas une option.

En passant, je suis le p’tit nouveau à la barre de la CoMÉUL; salut !

Sincèrement, disais-je, je crois qu’un service d’information intègre est vital pour la collectivité universitaire et son progrès. La tentation de devenir une machine à clics, dépendante de revenus publicitaires ou lançant des « nouvelles » selon l’humeur du moment, non validées professionnellement, n’est pas une solution viable… ni souhaitable.

« I’ll tell you what real freedom is to me; no fear ! »Nina Simone

Nous faisons toustes partie de la Cité-Universitaire, une ville en soi. Est-ce que des débats, un libre échange d’idées et la diffusion d’une culture émergente ne sont pas autant d’arguments en faveur de médias étudiants dignes de ce nom ?

L’équipe de CHYZ 94,3 & d’Impact Campus et ses bénévoles s’acharnent à vous présenter une actualité stimulante ainsi qu’une vitrine culturelle locale.

Cette culture, cette couleur… parfois négligée, mais toujours digne et vibrante. Elle clame ouvertement qu’un autre monde est possible.

Nous cheminerons donc avec vous pour soulever, observer, scruter et bousculer (s’il le faut) les enjeux qui vous concernent. Des embûches se dresseront peut-être, mais avec votre appui, nous accomplirons cette tâche, qui est, somme toute, cruciale.

Résistons.

Stéphane Paradis, directeur général

5 pièces à venir hiver/printemps

Tarif 30 ans et moins

L’abonnement le plus souple en ville!

INFOS ET BILLETS premieracte.ca

Sodexo, cible de la grogne des étudiant.es : enquête sur les cafétérias de l’Université

Laval

Qui suit la page Facebook de Spotted : Université Laval sait que les cafétérias ne font pas l’unanimité sur le campus : le prix des plats, leur qualité et leur fournisseur sont tour à tour pointés du doigt par la communauté étudiante. Bien que les muffins du Vachon ne répondent pas toujours aux attentes des plus fins palais, dans la dernière année, ce sont surtout les cafétérias gérées par la multinationale française Sodexo qui ont été vivement critiquées. Sodexo sème la controverse à cause de sa ligne entrepreneuriale générale et de ses différents investissements à l’étranger. Plusieurs se questionnent sur sa place au sein d’une institution universitaire. Impact Campus s’est saisi de l’affaire pour clarifier le fonctionnement de nos cafétérias, les comparer entre elles et avec celles d’autres universités à travers le monde, puis faire le point sur l’opinion générale de la communauté universitaire sur le sujet.

Par Camille Sainson et Florence Bordeleau, journalistes multiplateformes

Sodexo sème la controverse à cause de sa ligne entrepreneuriale générale et de ses différents investissements à l’étranger.

Enquête sur les cafétérias de l’Université Laval : une démarche de longue haleine

Note : nous avons pu parler directement à toustes les responsables des cafétérias, sauf avec Sodexo : pour obtenir une entrevue avec sa directrice, nous avons dû passer par les relations de presse de l’Université Laval.

Quelques rapides recherches dans les archives de l’UL et de la BAnQ nous ont fait réaliser que le partenariat avec des groupes privés étrangers ne date pas d’hier à l’Université Laval. Dès 1990, Marriott, un groupe américain, s’est installé à l’UL non sans soulever quelques inquiétudes. Quelques années plus tard, Sodexho (ancienne graphie de Sodexo) fusionne avec Marriott, et la grogne des étudiant.es ne fait qu’augmenter. En 2005, de véritables manifestations étudiantes ont eu lieu sur le campus, menant à l’arrestation de plusieurs personnes par la police.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Des plaintes circulent sur Spotted — page Facebook dédiée à l’expression anonyme des étudiant.es, allant des courriers du cœur aux demandes d’informations, en passant par les insatisfactions alimentaires —, et des affiches portant le message « Acheter au Sodexo, c’est financer ses prisons d’Europe. Sodexo, pas qu’une cafétéria… » sont parfois visibles au De Koninck. Cette frustration, est-elle partagée ? Est-ce seulement une question de valeurs, ou d’un rapport décevant entre la qualité et le prix ? En d’autres mots : y a-t-il beaucoup d’étudiant.es qui n’aiment pas Sodexo ? Les autres cafétérias du campus sont-elles plus appréciées ?

Acheter au Sodexo, c’est financer ses prisons d’Europe. Sodexo, pas qu’une cafétéria…

En entrevue, la responsable de Services campus, Annie Turner, nous parle d’un sondage mené récemment auprès de la communauté étudiante au sujet de ses habitudes alimentaires et de son appréciation générale des services offerts à l’Université. À la suite de l’entrevue, nous avons demandé à Mme Turner de nous faire parvenir les résultats détaillés dudit sondage, mais ces derniers ayant été fournis tardivement, Impact a fait circuler son propre questionnaire via la page Spotted . Lancé le 21 décembre 2023, 185 personnes y ont répondu. Les statistiques exposées dans cette enquête en sont issues. En comparant nos résultats à ceux de Services campus, nous constatons que leurs quelque 2 000 répondant.es témoignent de manière générale des mêmes opinions.

Y a-t-il beaucoup d’étudiant.es qui n’aiment pas Sodexo ?

Les autres cafétérias du campus sont-elles plus appréciées ?

L’Université Laval est en déficit budgétaire quant à ses cafétérias. Solution ? L’appel à une compagnie privée, étrangère de surcroît : « La société de gestion de services alimentaires Sogsabec est établie au Québec depuis 1975. [...] Elle est reliée au géant américain Marriott par des ententes de services techniques. »

1990

1995 - 1998

Novembre 1995, ouverture de la Halte-Bouffe (groupe Laliberté) au pavillon Desjardins. Ouverture de la cafétéria du Vachon par une branche de l’ADVE. 1995 ou 1998, selon les sources, Sodexho fait l’acquisition de Marriott, et donc de Sogsabec. À partir de là, c’est le nom de Sodexho qui est affiché à l’Université. Selon Simon-Pierre Beaudet, ancien étudiant de l’UL et essayiste, c’est en 1995 que l’Université Laval octroie à Sodexho le contrat d’exclusivité de gestion des cafétérias.

Le Collectif de Minuit distribue gratuitement des plats végétaliens au pavillon De Koninck (DKN). Cette initiative a un double objectif : contester la présence de Sodexho sur le campus et obtenir de la visibilité pour les étudiant.es. Invoquant des normes de salubrité, l’Université Laval rejette fermement la présence du collectif. Les étudiant.es continuent malgré tout à servir leurs plats une fois par semaine.

2003

Février 2005

Des affrontements ont lieu au DKN à la suite de la distribution d’un tract anonyme qui incitait les étudiant.es à s’en prendre aux installations et à la nourriture servie par Sodexho. « Selon le porte-parole de l’UL, l’attroupement de plusieurs étudiants a incité le service de sécurité à faire appel aux policiers. Les étudiants ont encerclé un agent de sécurité. Il aurait été frappé, selon la version policière.» François Fecteau affirme que cet encerclement a eu lieu après que deux agents s’en soient pris à un étudiant. Cinq étudiants ont été arrêtés, écopant d'une contravention de 200 $ pour désordre.

Comment ça marche, les cafétérias à l’UL ?

Tous les pavillons de l’Université Laval sont dotés d’au moins un café étudiant. Ces petits racoins sympas sont rarement l’objet de critiques : les prix sont souvent plus qu’abordables et le service agréable. Pensons à La Dissidence ou Chez Pol (De Koninck), au Café Labyrinthe (Casault), au P’tit CAAF (Abitibi-Price), etc. Ces cafés servent des boissons, des sandwichs et des viennoiseries, mais aucun repas chaud : seules les cafétérias ont le droit d’en vendre. Ainsi, si nous voulons avoir un repas complet et différent de jour en jour, nous devons nous tourner vers les offres de trois organismes implantés un peu partout sur le campus : Sodexo, la CADEUL, et l’ADVE. Ils sont surveillés de près par Services campus. Les contrats d’exploitation sont obtenus par appels d’offres — ou pas. Sodexo renouvelle sans peine son contrat depuis plus d’une vingtaine d’années. Il est prolongé à chaque cinq

ans, en suivant toujours les nouvelles exigences de l’Université en matière de qualité, de prix et de durabilité. Il en est de même pour la CADEUL depuis 2014.

Sodexo, à éviter ?

Nous ne pouvons pas le nier, Sodexo est vraiment le point de mire de plusieurs étudiant.es qui contestent vivement encore aujourd’hui la place de cette multinationale à l’UL. La grande majorité du temps, ses succursales sont en des lieux où la clientèle est « captive » (universités, hôpitaux, prisons), c’est-à-dire qu’elle n’a pas accès à autre chose, et qu’il n’y a donc pas de compétition. Faisons fi, le temps de cet article, de ce modèle d’affaires qui, pour certain.es, peut soulever des enjeux éthiques. Comment est le travail de Sodexo sur notre campus ? Outre les enjeux idéologiques, la qualité du service est-elle au rendez-vous?

Un appel d’offres est en cours. La CADEUL fait partie des soumissionnaires. Son offre est rejetée, au profit de Sodexho. Antoine Houde, alors président de la CADEUL, affirme en entrevue que « c’est un geste inconscient de redonner le contrat à une firme qui fait déjà l’objet d’un boycott [sic], alors que notre proposition était un exemple parfait d’initiative étudiante. Ça faisait deux ans qu’on travaillait là-dessus. » Sodhexo a obtenu 87,3 % lors de l’évaluation de l’Université Laval, contre 78,4 % pour la CADEUL.

Les mois suivants, les manifestations se poursuivent. Le boycottage est « musclé ». D’autres amendes seront distribuées, la plus sévère s’élève à 1177 $, soit « le coût de la nourriture gaspillée après que l’étudiant eut lancé des confettis devant un ventilateur qui faisait vents sur les mets préparés par Sodexho. »

Avril 2005

2007

Le Collectif de Minuit poursuit ses luttes, en invoquant le droit à l’alimentation : « Ces luttes s’inscrivent dans un contexte où l’entreprise privée acquiert de plus en plus de pouvoir à l’intérieur des établissements d’enseignement. Il y a un enjeu clair concernant l’autonomie des universités et des étudiant.es face à ces entreprises [...]. »

2008

Sodexho devient Sodexo, afin de faciliter la prononciation du nom à travers le monde.

La directrice générale, Mme Lafrenière, indique en entrevue avoir le développement durable comme valeur fondamentale. Non seulement elle affirme être « zéro déchet » (bien que subsiste l’option d’acheter des contenants jetables et d’acheter des boissons embouteillées dans leurs cafétérias), mais elle mentionne aussi participer à l’initiative « Frigo partage ». Tous les vendredis, leurs invendus de la semaine se retrouvent dans ces quelques frigos destinés aux étudiant.es en situation de précarité financière.

Du côté de la qualité, tout est standardisé avec le chef régional de l’entreprise. Ce standard rejoint les normes de l’Université Laval. Mme Lafrenière affirme que tout est fait sur place, sauf les galettes du casse-croûte et les viennoiseries, qui proviennent de la maison-mère québécoise. Selon la directrice générale, le chef cuisinier

2014

La CADEUL se voit attribuer la cafétéria du Desjardins de gré à gré (donc sans appel d’offres).

Le perdant ? Le groupe Laliberté, entreprise québécoise de services alimentaires qui œuvrait jusque-là dans ce pavillon. Le groupe se dit très étonné d’être ainsi mis au rencart, plutôt que Sodexo.

Tous les vendredis, leurs invendus de la semaine se retrouvent dans ces quelques frigos destinés aux étudiant.es en situation de précaritéfinancière.

est excellent, il connaît bien ses prix et sait innover dans ses recettes. Après, on aime ou on n’aime pas, à nous de juger.

Et le prix élevé ? Cette qualité, tant vantée par ses responsables, le justifie-t-elle vraiment? Mme Lafrenière affirme être environ 1 $ sous le prix maximal imposé par Services campus. Elle se dit par ailleurs très à l’écoute des étudiant.es et suit le groupe Spotted : Université Laval de près. Ça a toutefois pris un an pour que le prix de la poutine

du DKN, qui avait anormalement grimpé, redescende. Le prix de la petite poutine est ainsi récemment passé de 11,50 $ à 8,99 $. La directrice de Sodexo indique que le prix de 11,50 $ était dû à une erreur de comptabilité de la part du chef cuisinier, car en règle générale leur objectif à l’Université n’est pas de faire du profit sur le dos des étudiant.es, mais de s’offrir une « vitrine » de qualité dans cette institution académique. Malgré tout, la compagnie a un vaste projet collaboratif avec l’Université Laval pour améliorer la cafétéria du DKN dont le budget est estimé à 600 000 $. Cet investissement d’une entreprise privée dans le milieu universitaire est un peu étonnant, considérant la supposée indépendance financière de ce dernier. Nos recherches dans les archives nous ont appris que dès son implantation à l’UL, Sodexo faisait déjà de tels investissements : pas moins de 800 000 $ ont été injectés aux installations alimentaires du campus lors de la signature du premier contrat.

Notons que Sodexo offre un salaire compétitif à ses employé.es sur le campus : leur taux horaire oscille entre 18,70 $/h et 27,92 $/h.

Alternatives étudiantes : vraiment meilleures ? Alors que Sodexo représente 80 % de l’offre alimentaire sur le campus, quelles sont les alternatives ? Si nous nous fions à notre sondage, les étudiant.es sont exaspéré.es par l’augmentation des prix et affirment être prêt.es à changer de pavillon pour obtenir une meilleure offre alimentaire. Mais alors, où la population étudiante pourraitelle trouver son bonheur ?

Face au géant Sodexo, nous l’avons vu, il y a deux options : les cafétérias de Saveurs Campus et celle de l’ADVE. Présentes aux pavillons Desjardins, Vandry et Vachon, elles proposent des tarifs légèrement en dessous de ceux de la multinationale.

La CADEUL que l’ADVE font face aux mêmes défis, soit

Le prix de la petite poutine est ainsi récemment passé de 11,50 $ à 8,99 $

maintenir des prix attractifs malgré l’inflation, éviter de vendre à perte sans pour autant faire du profit sur le dos des étudiant.es, proposer des alternatives végétariennes et des plats du jour « santé ». En bref, ces trois cafétérias doivent composer avec un budget serré tout en restant attractives.

Commençons avec Saveur Campus. Nous rencontrons Aurélien Gauthier, (chef cuisinier jusqu'en décembre 2023), au milieu du réfectoire du pavillon Desjardins. Il nous explique que tous les plats sont cuisinés sur place et que les ingrédients sont choisis avec soin (même s’il reconnaît la difficulté — voire l’impossibilité — de se fournir au niveau local). Une pâtissière travaille à temps plein pour offrir des desserts faits maison, préparés avec du beurre et non de l’huile ou de la margarine. Le menu est pensé pour offrir des alternatives végétariennes, végétaliennes ou encore sans gluten. Au niveau des prix, Saveur Campus a dû augmenter les tarifs des pokés et sautés qui, jusque-là, étaient vendus à perte. Le menu du jour n’a, quant à lui, connu que 40 cents d’augmentation en trois ans. Vous pouvez donc trouver un combo « entrée, plat, dessert ET boisson » pour 12,90 $, soit 2 $ de moins que chez Sodexo. Les prix sont identiques au Vandry, mais le menu diffère puisque chaque chef est libre de diriger sa cuisine comme il l’entend. Nous interrogeons Aurélien Gauthier sur la possibilité de proposer des menus un peu moins chers,

mais il nous explique à regret : « je ne peux pas faire moins bien, pour moins cher : j’ai un standard à tenir, je fais au mieux avec les ressources que j’ai ». L’entreprise est déjà dans une dynamique « pas de gain, pas de perte » et, si l’Université Laval ne lui a pas facturé de loyer pendant la pandémie, elle n’a toutefois droit à aucune subvention ou aide supplémentaire de sa part. La CADEUL donne un coup de main à Saveurs Campus grâce aux cotisations étudiantes, mais ce n’est pas suffisant pour parvenir à proposer des offres vraiment moins chères.

Saveurs Campus offre un menu du jour entrée-plat-dessert-boisson pour 12,90$, l’ADVE pour 14,22$, et Sodexo pour 14,92$.

Et qu’en est-il du côté de l’ADVE ?

Implantée au cœur du Vachon, la cafétéria est plus modeste que ses concurrentes en termes de taille et d’offre. Le plat du jour, accompagné seulement d’un dessert (formule duo), est à 12,44 $ — le prix est donc plus élevé qu’à Saveurs Campus. Toutefois, il faut souligner qu’elle est, elle aussi, gérée par une association étudiante et qu’elle doit faire face à l’inflation. Si un prix plafond à ne pas dépasser est imposé par Services campus, l’ADVE a fait le choix de ne pas augmenter ses tarifs pour encourager les étudiant.es à prendre le menu du jour, menu dit « santé » par rapport au casse-croûte. L’association prend garde à ne pas être déficitaire, sans pour autant chercher à réaliser un profit sur ses ventes.

Malheureusement, le jour où nous sommes allées tester leur offre alimentaire, le plat du jour se composait de semoule (couscous), saupoudrée de quelques légumes en canne et accompagnée de saucisses. Pour les végétarien. nes, il ne fallait pas avoir faim : il s’agissait du même plat,

mais sans saucisses. Les 12,44 $ pour une assiette de semoule et un carré aux dattes sont difficilement justifiables…

Lors de notre rencontre avec Louis Bélanger Sansoucy, directeur de la cafétéria l’Intégrale, il explique que l’Université leur impose d’être ouverts durant l’été. Or, il s’agit d’une période creuse en termes de fréquentation estudiantine, ce qui nuit à leur bilan final. Difficile donc de parvenir à maintenir la tête hors de l’eau face à tous ces impératifs; c’est peut-être ce qui justifie leur léger retard quant au développement durable (tous les repas du cassecroûte sont servis dans des plats jetables).

En avril 2023 le comptoir alimentaire Le Toast Café, tenu par l’association en génie alimentaire AGÉTAAC, a fait faillite. Si Sodexo s’est empressé de le reprendre, cette situation souligne la difficulté pour les associations, qui sont des structures beaucoup plus fragiles, de réagir face aux difficultés économiques, surtout dans cette période post-pandémie.

Gérée de manière directe par un conseil d’administration étudiant, la cafétéria de l’ADVE est au service de sa communauté et doit surmonter de nombreux défis pour continuer à exister.

Saveurs Campus et l’ADVE sont deux entités proches de la communauté étudiante qui offrent des alternatives à Sodexo. Nous ne pouvons donc que souligner leurs efforts pour servir des plats « sains » dans un contexte économique défavorable, avec leur seul et unique objectif : servir la communauté étudiante, intérêts pécuniaires exclus.

Et ailleurs dans le monde ?

En France, les restaurants universitaires sont gérés par le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), un établissement public sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur. Grâce aux subventions de l’État, les restaurants sont capables de proposer des repas à 3,30 € (l’équivalent de 4,82 $). Si ces efforts ne permettent pas d’enrayer la précarité financière des étudiant.es, ils leur permettent toutefois de manger correctement à moindres frais, et ce, à tous les jours de la semaine.

À défaut d’obtenir un soutien financier du Québec ou du Canada, les cafétérias gérées par des associations étudiantes pourraient être épaulées par les universités.

En France, les restaurants universitaires sont gérés par le CROUS.

parle de « concurrence » entre ces trois entités, puisqu’elles ne jouent absolument pas dans la même cour.

Grâce aux subventions de l’État,

les

restaurants

sont

capables de proposer des repas à 3,30 €

Qu’il s’agisse d’un local mis gratuitement à leur disposition ou d’une aide financière, l’UL pourrait ainsi leur permettre de baisser leurs tarifs, ce qui augmenterait, de facto, leur attractivité auprès de la communauté.

À l’Université de Lausanne (UNIL), ce sont aussi des entrepreneurs privés qui gèrent l’offre alimentaire, allant du kebabier à la compagnie de traiteur SV Restaurant, filiale de la compagnie hôtelière suisse SV Group. Bien que les prix de la cafétéria du pavillon Géopolis de l’UNIL ne soient que légèrement inférieurs à ceux des cafétérias de l’Université Laval (le repas le moins cher, en formule combo, est à 7,30 francs suisses taxes incluses — 11,39 $), la qualité est franchement supérieure, et les plats sont plus variés. Nous n’avons pas pu déterminer à quel point l’UNIL agit financièrement avec SV pour offrir ce bon rapport qualité prix. L’accès aux procès-verbaux de la Commission de l’alimentation de l’UNIL (équivalent, semble-t-il, de Services campus) ne laisse pas entendre de financement gouvernemental — plutôt, un prix plafond très contrôlé et des normes de qualité extrêmement élevées.

Tu es ce que tu manges : mais as-tu vraiment le choix sur le campus ?

Quand prendre une décision revient à choisir le moins pire…

Sodexo et Saveurs Campus affirment servir en moyenne entre 100 et 150 repas du jour aux pavillons De Koninck et Desjardins, et ce, chaque jour. L’ADVE n’est pas loin derrière avec ses 70 à 85 repas. Nous observons donc une certaine homogénéité dans la répartition des client.es entre les différentes cafétérias. Malheureusement, celle du Desjardins, faite par et pour les étudiant.es, et qui est la moins chère du campus, sert majoritairement des employé.es travaillant dans ce même bâtiment (seulement 8,6 % des étudiant.es de notre sondage affirment y manger). Rappelons également que Sodexo ne compte pas moins de quatre cafétérias à son actif; l’ADVE et Saveurs Campus n’en gèrent que trois. Leur présence est certes plus réduite, mais nécessaire pour éviter le monopole. Il est d’ailleurs bien normal que personne ne

Selon notre sondage, plus de 58 % des étudiant.es pensent qu’un repas ne devrait pas coûter plus de 10 $ (avant taxes) et, lorsque nous leur donnons la parole, ils et elles nous font bien comprendre leur opinion : « Tout est tellement cher ! Je sais qu’il y a une inflation jusqu’à la récession, mais nous sommes des étudiants et un café et muffin pour 10 $ est insensé », « il faudrait soit baisser les prix soit augmenter la qualité, car nous avons seulement accès à des produits de mauvaise qualité et hors de prix », « les prix sont ridiculement hauts, et la qualité n’est pas au rendez-vous pour le prix payé. Je préfère souvent sauter mon repas et avoir faim dans un cours plutôt que de dépenser 15 $ pour un sandwich et quelques frites », « trop cher pour si peu, TROP CHER POUR SI PEU », « baissez les prix !! », etc.

Il faudrait soit baisser les prix soit augmenter la qualité, car nous avons seulement accès à des produits de mauvaise qualité et hors de prix .

Si Saveurs Campus et l’ADVE ne peuvent, dans les circonstances actuelles, baisser leurs tarifs, nous savons que Sodexo peut se permettre d’investir 600 000 $ pour rénover la cafétéria du De Koninck et la rendre plus alléchante pour sa clientèle. Rappelons que, dès son installation, cette compagnie a investi un montant significatif (800 000 $) pour ses aires de travail.

À vous de juger donc, parce qu’après tout, vous pouvez manger (à peu près) où vous voulez…!

Références

Beaudet, S.-P. (2016). Fuck le monde, Moult Éditions. Archives d’Impact Campus à la Bibliothèque de l’UL : 27 février 1990, 20 mars 1990, 5 septembre 1990, 12 février 1991, 19 février 1991, 19 mars 1991, 21 novembre 1995. Archives du quotidien Le Soleil conservées à la BAnQ : 22 février 1990, 3 décembre 2003, 25 février 2005, 8 septembre 2005, 16 septembre 2005, 4 novembre 2005, 20 mars 2014.

Revue Possibles, hiver-printemps 2007.

valorisons l’implication des femmes et de la diversité sur le campus

Les traversées

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef

J’apprends très jeune que le varech ne sent jamais la même chose selon l’endroit où on se trouve. Ça dépend des sédiments des différents milieux. Comme le reste, le premier varech que l’on sent servira de point de comparaison pour tous ceux à venir. Mon varech-compas, c’est celui de Pointe-au-Père, l’un des districts les plus à l’est de Rimouski. J’ai du mal à décrire son odeur et j’ai peur qu’en utilisant les qualificatifs qui me viennent en tête, ça vous dégoûte. Ditesvous seulement que l’odeur du varech de Pointe-au-Père a la même odeur que votre première visite à la mer.

L’Empress of Ireland, un paquebot transatlantique de la Canadian Pacific Steamship Company, est mis en service en juin 1906. Il est construit par la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, une compagnie navale du Royaume-Uni basée à Glasgow, également chargée de construire l’Empress of Britain, le bateau jumeau de l’Empress of Ireland. Dès leurs premiers voyages transatlantiques, les deux navires battent des records de vitesse. Ils sont les plus majestueux, les plus performants de la flotte canadienne.

Mes vacances d’été, quand j’étais jeune, ressemblaient à beaucoup d’autres. Quelques semaines au camp de jour, deux semaines avec mon père, deux semaines avec ma mère et souvent une semaine avec mes grands-parents. Avec ma mère, on faisait beaucoup d’activités à Québec ces semaines-là. Avec mon père, c’était la Gaspésie, le Bas-dufleuve, le Maine, Boston une fois ou deux, mais toujours en camping. Pour celleux qui connaissent un peu le coin du Bas-Saint-Laurent, de la Vallée de la Matapédia, de la Gaspésie, vous savez que Rimouski, c’est comme une capitale, un point de repère. On dit : « c’est à une heure de Rimouski, mais plus vers les terres. », « c’est deux heures passé Rimouski, genre après Matane. »

L’Empress of Ireland fait régulièrement le trajet entre Québec et Liverpool. De 1906 à 1914, il fait 191 traversées de l’Atlantique. Le 28 mai 1914, il quitte le port de Québec vers 16h30. Il y a 1477 passager.ères et membres de l’équipage. À la barre du navire, Henry George Kendall, capitaine récemment nommé.

Je passe par Rimouski plusieurs fois par année et au moins une fois par été. Presque chaque fois, on s’arrête au Musée de la mer de Pointe-au-Père. Aujourd’hui, l’endroit porte plutôt le nom de Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Je comprends, c’est sans doute plus juste de l’appeler comme ça, mais je ne sais pas, je trouve que ça sonne très gouvernemental. À l’époque où je le visite annuellement, le sous-marin n’est pas encore là, il n’arrive qu’autour de 2010, avant ça, il n’y a que le phare et le Musée de l’Empress of Ireland.

Après un court arrêt dans les premières heures du 29 mai à Pointe-au-Père, le navire reprend la direction de Liverpool. Au même moment, le Storstad, un charbonnier norvégien, avance vers Montréal en suivant le fleuve. Les deux bateaux sont près de la rive droite. Peu avant 2h du matin, le capitaine aperçoit le charbonnier à une distance qu’il estime de 8 milles, puis le perd de vue. Les deux navires sont absorbés par la brume.

La première fois que je vois l’exposition sur l’Empress of Ireland, j’ai sept ans. Je sors de ma première année, je sais lire, je lis beaucoup, tout ce que je vois tout le temps, ça doit être insupportable pour mes parents. En entrant dans le musée, je ne sais pas vraiment ce qu’est l’Empress of Ireland. Il y a une dizaine de vitrines avec des objets très vieux, des téléphones à un seul sens, desquels on ne peut qu’écouter. Il y a aussi, sur les murs à plusieurs endroits, les dessins d’un petit chat roux et à côté de chacun d’entre eux, un petit haut-parleur qu’on peut activer avec un bouton.

Peu de temps après, le capitaine aperçoit les feux du Storstad qui s’extirpe du noir sur tribord. Il est déjà trop tard, mais l’Empress of Ireland tente tout même d’atténuer les dommages en manœuvrant à tribord. Le Storstad percute le côté droit de l’Empress entre ses deux cheminées.

J’appuie sur le premier bouton, et on se met à me parler. C’est le chat qui me parle. Il se présente à moi, il dit qu’il est le chat du navire, qu’il s’appelle Emmy. Je ne comprends pas trop sur le moment, le fait d’entendre mon nom me distrait et je dois réécouter son message. Il me répète qu’il s’appelle Emmy, qu’il est le chat du navire, qu’à bord, il chasse les souris et se prélasse sur les ponts. À 7 ans, on ne comprend pas vraiment le hasard, les coïncidences, les choses semblent exister pour une raison et s’expliquer. Je m’éloigne du premier chat, mais je ne vais pas tout de suite au second, je lis et j’écoute la partie des grands. À ce moment-là, je ne comprends pas qu’il s’agit de deux parcours, pour moi, le musée est un chemin et on doit s’arrêter à chaque point. À la deuxième ou troisième station féline, Emmy me dit que le 28 mai 1914, il n’a pas voulu embarquer sur le bateau au port de Québec, qu’il est resté sur le quai. L’équipage a tenté de le convaincre, mais il n’a pas voulu. Il me dit qu’il pensait qu’en restant sur le quai, tout le monde descendrait du bateau, parce que lui le sentait qu’il allait se passer quelque chose.

Le Storstad ayant commencé une manœuvre arrière avant même de s’enfoncer dans la coquille de l’Empress, il n’arrive pas à rester en place et à colmater la brèche une fois la collision advenue. L’eau pénètre dans le bateau rapidement et on ne parvient pas à fermer ses portes étanches.

Chaque téléphone du parcours adulte raconte une histoire narrée par un.e passager.ère du bateau. Au début, je les entends me parler de l’élégance du navire, des repas, des différentes classes. Puis, à mesure que j’avance dans le parcours, les choses s’assombrissent. On me parle de la nuit noire, de la brume, puis de la collision qu’iels sentent partout. Le téléphone qui me marque le plus est dans les derniers, juste après qu’on ait tourné à gauche. C’est un homme qui dit que très vite, la seule façon de s’éclairer, c’était de craquer des allumettes. Il craque la dernière près du grand escalier et on perd sa trace.

Le bateau coule en 14 minutes. Plus tard, on comparera la durée à celle d’une récréation. Seulement cinq ou six bateaux sont en mesure d’être utilisés. Le fleuve Saint-Laurent avoisine les 0 à 4 degrés Celsius. Sur 1 477 personnes à bord, seulement 465 s’en sortent. Plus de la moitié d’entre elles sont des membres de l’équipage. Dans les jours après le naufrage, on ramène à terre les corps des naufragé.es. La Canadian Pacific envisage de renflouer le bateau, mais la tâche semble impossible. On parle du naufrage et de l’enquête quelque temps dans les journaux, mais la nouvelle est rapidement éclipsée par la Première Guerre mondiale qui éclate le même été.

Avant de sortir du musée, je vais à la boutique souvenir avec mon père. Il m’achète Emmy en peluche. Il y a quelque chose d’étrange, on dirait qu’il est moi, que ça dépasse le fait qu’on a le même nom. J’ai l’impression qu’il se met à ma place ou que je me mets à la sienne et que je trace, qu’il trace, qu’on retrace une histoire qui a déjà eu lieu et qui est advenue une fois de plus cet après-midi-là de juillet 2004. Je connais les traits du bateau dans le musée, comme j’imagine et connais les lignes qu’il a tracées 191 fois entre Québec et Liverpool, et chaque fois que je traverse le fleuve que ce soit entre Lévis et Québec, Trois-Pistoles et Les Escoumins, Matane et Baie-Comeau, je sais qu’il y a quelque chose comme un point au-dessus de l’eau qui marque ces chemins-là.

SOCIÉTÉ ET SCIENCES

De l’Imago Mundi à Google Earth : un voyage à travers l’histoire de la cartographie

« Voyager, c’est découvrir que tout le monde se trompe sur les autres pays. » C’est en ces termes que l’écrivain Aldous Huxley présente les voyages. C’est grâce à eux que les Européen. nes ont appris à dessiner les contours du monde. En effet, si le domaine géographique a des répercussions politiques, sociales ou encore économiques, il est, à la base, nourri par l’étude de la cartographie. Impact Campus vous propose de revenir ainsi à ces concepts plus littéraux et à son histoire pour ouvrir ce numéro.

Par Lucie Bricka, journaliste collaboratrice

Les premières cartes de l’Histoire : des traces babyloniennes à l’émergence du monde sphérique Il faut attendre le VIIIe siècle pour voir émerger les premières cartes. En effet, la toute première carte de l’Histoire qui nous est parvenue daterait de 500 à 700 ans avant notre ère. Gravée sur une tablette d’argile, cette carte babylonienne, retrouvée en Mésopotamie, a été nommée Imago Mundi. Avec un nord orienté vers le haut, la carte est centrée sur l’Euphrate qui s’écoule du nord vers le sud. Au centre du fleuve se trouve la ville de Babylone. D’autres villes de Mésopotamie sont également représentées. Un cercle entoure la carte et symbolise l’océan. Au-delà de l’étendue d’eau, huit régions sont représentées par des triangles. Un texte incomplet (en langue akkadienne) qui raconte la création du monde par le dieu babylonien Marduk accompagne cette carte. Elle traduit donc une vision du monde centrée sur la Mésopotamie. Elle montre également que les Babylonien·nes considéraient la Terre comme plate.

L’idée d’une Terre ronde émerge bien plus rapidement que ce l’on pourrait penser, à partir du VIIe siècle avant notre ère, avec Thalès de Milet, en Grèce Antique. Cette théorie perdure durant les siècles suivants, notamment avec Aristote. C’est au IIIe siècle avant notre ère seulement que l’on parvient enfin à démontrer la sphéricité de notre planète. C’est le Grec Ératosthène qui prouve que la Terre est ronde en comparant les ombres d’objets à différents endroits, estimant sa circonférence à 39 000 km, proche des calculs modernes de 40 000 km.

Cette démonstration joue un rôle majeur dans la représentation des cartes. En effet, au IIe siècle avant notre ère, à Alexandrie, Ptolémée met en place un système qui permet de projeter une sphère sur une surface plane.

Sa carte montre que le monde hellénique connaissait trois continents, l’Europe, l’Asie et l’Afrique, et très bien la mer Méditerranée. Si les deux derniers restent approximatifs,

Anonyme (700-500 a.n.e.). Imago Mundi [Carte en argile]

Hugues Commineau de Mézières et Pietro del Massaio (vers 1475-1480). Copie de la carte mondiale de Ptolémée [Carte]

Anonyme (700-500 a.n.e.). Imago Mundi [Carte en argile]

Hugues Commineau de Mézières et Pietro del Massaio (vers 1475-1480). Copie de la carte mondiale de Ptolémée [Carte]

on remarque que les contours de l’Europe et du MoyenOrient sont proches des contours actuels. Cela montre que les Européen·nes avaient déjà une connaissance précise de leur propre monde, mais une méconnaissance des autres continents. Cette tendance se poursuit jusqu’au début du Moyen Âge.

Les cartes au Moyen Âge, reflet d’une connaissance géographique qui stagne La fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge ont été marqués par des changements sociétaux importants, dont l’expansion du christianisme. De plus, les fœdis, des traités passés entre l’Empire romain et un groupe étranger qualifié de « barbares » ont permis de gérer et de défendre des territoires romains. Au début du Moyen Âge, ces territoires s’autonomisent pour former des royaumes, tandis que les arabo-musulmans s’installent en Al-Andalus, actuels Espagne et Portugal. Ces bouleversements majeurs se sont répercutés sur les représentations cartographiques.

Le premier gros changement réside dans l’invention des cartes dites « en TO ». Il s’agit d’une simplification de la réalité connue par les contemporain·nes. On peut voir que leurs connaissances du monde restent restreintes à l’Europe, à l’Afrique et à l’Asie. Ces trois continents sont entourés par un O, symbolisant l’océan clôturant le monde, et séparés par un T, d’où le nom de ce type de carte. La barre verticale représente la mer Méditerranée, tandis que la barre horizontale, le fleuve russe Don. Avec l’orientation du nord, on peut déceler l’influence du christianisme dans cette représentation. En effet, il est placé à gauche, symbole du mal et du chaos. Cette association s’explique par le fait que le nord était considéré comme la région d’où provenait le danger. Les cartes TO se diffusent en grand nombre durant tout le Moyen Âge, et deviennent l’un des types de cartes les plus répandus en Europe.

D’autres cartes cohabitent avec les cartes TO. En effet, la cartographie de cette époque cherche à montrer les différents climats présents sur Terre. Et les cartographes visent juste ! Sur ces cartes climatiques, on dénote la présence des cinq zones connues actuellement : la zone tropicale au centre, les deux zones tempérées et les deux zones polaires. D’autres cartes sont si travaillées que l’on peut les considérer comme des œuvres d’art.

À la fin du Moyen Âge, la vision européenne du monde n’a pas beaucoup évolué. On peut le voir en consultant la Mappa Mundi de 1474. Cette carte nous montre que les Européen·nes pensaient que l’Eurasie était un gigantesque continent qui faisait presque le tour de la Terre. Dès lors, à leurs yeux, l’océan Atlantique n’est pas une étendue marine si vaste que cela. Cela explique pourquoi Christophe Colomb a décidé de se rendre en Inde via cet océan.

Un bond en avant avec l’arrivée européenne de l’Amérique et de l’Océanie

Le début de l’époque moderne est marqué par la multiplication des grandes expéditions maritimes, ouvertes par Colomb en 1492, et par la mise au point de l’imprimerie européenne, par Gutenberg. Ces deux facteurs révolutionnent la cartographie. Désormais, les cartes deviennent de plus en plus justes. Dès 1507, l’Afrique est dessinée avec la forme qu’on lui connaît actuellement grâce aux expéditions de Vasco de Gama, et l’Amérique apparaît. C’est ainsi que l’idée de « Nouveau Monde » se diffuse en Europe.

En 1543 est diffusée une nouvelle mappemonde. D’origine vénitienne, elle provient de l’atlas nautique de Battista Agnese. Cette carte est particulièrement intéressante, car elle montre que les connaissances cartographiques sur l’Amérique ont beaucoup progressé en trente ans. En effet,

le tour du monde de Magellan et de Juan Sebastián El Cano, de 1519 à 1522, a montré la présence d’une pointe au sud du continent, et permis aux colons de comprendre que l’océan Pacifique, alors considéré comme une mer, est une immense étendue marine. De plus, les différentes explorations portugaises et espagnoles autour de la région ont permis de préciser les contours de ce continent. On peut donc voir que les limites de l’Amérique du Sud ressemblent dès lors à ce que l’on connaît actuellement. De plus, même si la représentation de l’Amérique du Nord présente encore des erreurs, on note la présence de la Californie. C’est la première fois que cette région apparaît sur une carte européenne. Avec l’apparition des latitudes et des longitudes, on peut voir que les Occidentaux commencent à avoir une vision juste de l’emplacement des continents. L’Eurasie et l’Afrique restent, toutefois, aplaties.

Pendant le règne de Louis XIV, carte et faste se tiennent main dans la main. En 1683, le souverain reçoit un globe terrestre. Cet objet est réalisé par le Vénitien Vincenzo Coronelli à partir d’un certain nombre de cartes hollandaises, des cartes du Français Sanson et des comptes-rendus d’exploration. Très imposant et d’une grande beauté, il pèse deux tonnes et mesure quatre mètres de diamètre. Le luxe ne se voit pas seulement dans les matériaux choisis et dans la façon dont il est surmonté, mais se révèle également à travers les dessins des expéditions commerciales et les personnages qui y sont représentés . En effet, à la place du pôle Sud, on peut voir la présence d’un buste de Louis XIV, entouré d’anges et d’artistes.

Ce globe fait également état des connaissances géographiques de la fin du XVIIe siècle. D’emblée, on note la présence des lignes des tropiques du Cancer, dans

l’hémisphère Nord, et du Capricorne, dans l’hémisphère Sud, ainsi que l’équateur. Globalement, les délimitations des différents continents concordent avec l’emplacement des différentes latitudes. La connaissance de l’Asie a progressé : le continent a des délimitations proches de ce que l’on connaît actuellement. Les Terres australes restent cependant floues pour les cartographes. Grande nouveauté par rapport aux cartes déjà vues : l’Australie est présente sur le globe ! Ses frontières sont même assez ressemblantes à celles réelles.

Des cartes contemporaines cherchant à représenter les phénomènes géologiques L’époque contemporaine voit le domaine de la cartographie se perfectionner. En effet, si la Terre est bien connue, ses phénomènes géologiques ne le sont pas. C’est au cours de cette période (1789-2000) que ces connaissances vont s’affiner au fur et à mesure des avancées technologiques. Une fois de plus, ce sont les voies maritimes qui vont permettre aux cartographes d’affiner les connaissances cartographiques. En effet, dans un souci d’efficacité navale, on se met à étudier les vents et les courants marins dès la fin du XVIIIe siècle, avec les voyages de Lapérouse. Durant le XIXe siècle, l’océanographe George Aimé invente le courantomètre. C’est ainsi qu’en 1902 sort, en Allemagne, une carte des courants marins. La première chose frappante est de constater que presque tous les continents sont dessinés; seul l’Antarctique manque à l’appel. Néanmoins, leurs contours correspondent aux contours actuels. La seconde est le degré de connaissance des

courants et des gyres marins, soit les cellules formées par un courant marin chaud de température relativement constante. Tous sont répertoriés grâce aux travaux de différents océanographes comme Charles Philippe de Kerhallet pour l’océan Pacifique.

À la fin du XIXe siècle, la dorsale médio-atlantique est observée pour la première fois. Il s’agit d’une structure correspondant à des sortes de montagnes sous-marines. Au début du XXe siècle, les scientifiques découvrent les autres dorsales terrestres et se rendent compte de la présence de grandes lignes de fracture perpendiculaires aux dorsales qui les décalent de plusieurs centaines de kilomètres. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, iels mettent à jour l’existence des fosses océaniques, mais les géologues ne connaissent pas encore le rôle de ces structures.

En cherchant à comprendre le rôle de ces structures, des géologues développent la théorie de la tectonique des plaques à la fin des années 1960 : iels considèrent la Terre comme étant composée de plaques rigides, dont la formation se fait au niveau des dorsales, alors que leur recyclage a lieu au niveau des fosses océaniques. La cartographie a donc permis d’améliorer les connaissances géologiques !

Aujourd’hui : une cartographie numérique à portée de main

La cartographie continue de se perfectionner. De nos jours, grâce au développement des satellites, des GPS et de l’informatique, la cartographie se précise année après année. Des outils numériques comme Google Earth permettent d’avoir toutes les informations géographiques

et géologiques au même endroit. On peut à la fois avoir un aperçu global de la surface de la Terre, mais également des zooms très précis de certaines régions plus spécifiques. On note également le recensement des routes, du volcanisme, des séismes, de la topographie…

Si la géographie de la planète Terre est actuellement bien connue, c’est maintenant apprendre à connaître les autres planètes du système solaire qui intéresse les scientifiques. Depuis 2021, deux nouvelles missions sont prévues afin d’explorer Vénus et Mars respectivement en 2029 et 2026.

Bibliographie :

Renard, M. Lagabrielle, Y. Martin, E. De Rafelis, M. (2018) Éléments de géologie. Dunod.

Robert, C. Bousquet R. (2013) Géosciences - la dynamique du système terre. Belin.

Geistdoerffer, P. (2015) Histoire de l’océanographie - de la surface aux abysses. Nouveau monde éditions.

Sitographie :

Bibliothèque nationale de France. (Date non renseignée). Histoire de la cartographie. BnF - Histoire de la cartographie Bibliothèque nationale de France. (Date non renseignée). Les Globes du Roi-Soleil. http://expositions.bnf.fr/globes/ Tuzo Wilson, J Monger, J.w.h. (2024) Tectonique des plaques. L’encyclopédie canadienne . https://www. thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tectonique-desplaque

Sur la piste du parc national Assinica : une chasse aux couleurs

administratives

pour les Cri.es d’Oujé-Bougoumou

On connaît bien, à Québec, le parc national de la Jacques-Cartier, administré par la Sépaq. Randonnée, raquette, canot, vélo : nombreuses sont les activités qu’on peut y pratiquer. Le mot d’ordre de conservation pour ce territoire protégé est, pour ses utilisateur.rices, de rester sur les sentiers balisés. Et si le concept de conservation de la nature pouvait prendre un autre visage ? C’est sur cette piste que s’est lancée Gabrielle Côté, membre de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, en s’intéressant au cas du projet du parc national Assinica. Ce projet est mené par les Cri.es d’Oujé-Bougoumou, communauté située dans le Nord-du-Québec, proche de Chibougamau.

Par Florence Bordeleau, journaliste multiplateforme Avec la collaboration de Gabrielle Côté, finissante à la maîtrise en foresterie

On rouspète souvent contre la centralisation des organes décisionnels au Québec ou au Canada; si certain.es ont pu se plaindre des délais de livraison des passeports en 2021 ou des listes d’attente actuellement impressionnantes pour obtenir des rendez-vous médicaux dans le système public, les Cri.es d’Oujé-Bougoumou offrent un modèle de persévérance patiente impressionnant à ce niveau. Forcé.es de déménager à sept reprises à cause de l’exploitation minière sur leur territoire ancestral (Eeyou Istchee, en cri) et lésé.es — comme toustes les Cri.es d’Eeyou Istchee — par le non-respect de certaines dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord-

Les Cri.es d’Oujé-Bougoumou offrent un modèle de persévérance patiente impressionnant à ce niveau.

du-Québec, ils et elles ont, en 2002, négocié un accord d’importance : la Paix des Braves. Cet accord a permis à la communauté d’Oujé-Bougoumou de mettre en branle un projet de conservation d’une partie de leur territoire ancestral qui vise à l’épargner de l’exploitation forestière ou minière. Les quelque 400 000 km2 de la zone choisie regroupent 300 territoires de trappe, chacun surveillé par un.e maître de trappe désigné.e par la communauté associée.

Accueil Rupert

Halte routière

Chalets Waconichi

Site de camping aménagé

Route principale

Route Assinica

AMW

Bien que l’initiateur du projet, Abel Bosum (alors chef de la communauté d’Oujé-Bougoumou), avait d’abord en tête la création non pas d’un parc national, mais d’un parc cri à proprement parler, c’est plutôt sur la première option que s’est finalement aligné le projet afin de faciliter les démarches, qui s’annonçaient déjà, d’un point de vue législatif, compliquées.

C'est un projet de conservation d’une partie de leur territoire ancestral qui vise à l’épargner de l’exploitation forestière ou minière.

Mais Abel Bosum a bien su négocier : ce parc, qui portera le nom d’Assinica (« là où il y a beaucoup de roches »), devra intégrer la vision qu’ont les Cri.es de l’idée de conservation de la nature. La gestion du parc sera d’ailleurs confiée à la communauté d’Oujé-Bougoumou (elle remplira le rôle que la Sépaq exerce sur les parcs comme celui de

la Jacques-Cartier). L’étudiante Gabrielle Côté est allée sur le terrain pour appuyer les Cris dans la clarification de leur vision de ce que devrait être le futur parc Assinica, et pour faire le point : depuis 2002, le gouvernement du Québec participe-t-il véritablement à instaurer un climat collaboratif de qualité entre ses fonctionnaires et les membres de la nation crie ?

Pour la Sépaq, l’idée de conservation de milieux naturels est souvent liée à une préservation quasi absolue de la faune et de la flore, notamment par la création de sentiers

Ce parc, qui portera le nom d’Assinica (« là où il y a beaucoup de roches »), devra intégrer la vision qu’ont les Cri.es de l’idée de conservation de la nature. La gestion du parc sera d’ailleurs confiée à la communauté d’Oujé-Bougoumou.

desquels le ou la randonneur.euse ne peut, sous aucun prétexte, s’écarter. Les Cri.es accordent quant à eux une importance accrue à une cohabitation équilibrée entre l’être humain et son environnement naturel, ce qui passe par des activités traditionnelles comme la chasse et la pêche, mais dans des limites responsables qui assurent la perpétuité prospère des écosystèmes protégés, et — cela va de soi — dans le rejet des activités d’exploitation industrielle.

Ces conceptions de ce que devrait être un parc national ne sont pas incompatibles, mais résolument différentes en raison de leur philosophie profonde. Elles sont à la source de difficultés et d’incompréhensions dans le processus de création du parc Assinica, où la vision québécoise blanche reste surreprésentée. Plusieurs personnes ayant participé aux entrevues menées par Gabrielle ont mentionné qu’elles n’étaient pas toujours consultées à toutes les étapes, alors qu’elles possèdent des connaissances de terrain,

contrairement aux fonctionnaires de Québec : « he would like for everybody to work together to make it a success. Because the people making these plans, they're not on the land, they don't see it. We see it [il aimerait que tout le monde travaille ensemble pour que ce soit un succès. Parce que les gens qui font ces plans, ils ne sont pas sur le territoire, ils ne le voient pas. Nous, on le voit] », traduiton à Gabrielle lors d’un échange avec un maître de trappe cri. En d’autres mots, les participant.es souhaitent que leurs savoirs soient compris et considérés d’égal à égal avec ceux des scientifiques ou fonctionnaires, ces dernier.ères étant moins ancré.es dans Eeyou Istchee, tant physiquement que culturellement.

Selon Gabrielle, le parc national Assinica devrait voir le jour en 2027, soit 25 ans après le début des procédures. L’étudiante souligne qu’elle ne serait pas étonnée de voir ce délai dépassé.

Les paysages de l’Insoutenable

Par Antoine Morin-Racine, chef de pupitre aux actualités

Histoire, banalyse et phénoménologie de ces lieux qui ne sauront plus être et des gens qui les habitent Une rue déserte. La nuit se pose sur un cul-de-sac sans trottoirs ni grand intérêt entre Saint-Augustin et Boischatel. La neige tombe avec une vigueur naïve. Seul signe de vie à la ronde, la lumière chaude dans les fenêtres de quelques bungalows. Le souper est prêt. Ça se sent. Une vague odeur de pâté au saumon. Le Tricheur ou le téléjournal joue à la télévision. On annonce une soixantaine de centimètres en 24 heures. Puis peut-être de la pluie… en plein mois de janvier.

Un VUS a été oublié dehors et conquis par les éléments pendant qu’il était attaché à sa borne de recharge. À quelques pas de là, le jus noir d’un petit tas oublié de sacs de compost forme un delta dans la poudreuse intouchée de la rue. La neige est rouge. Spectacle de lumière des décorations de la maison d’en face. Un arrangement fier de parures pour le Noël vert de cette année. Un bonhomme de neige gonflable aux yeux vides monte docilement la garde sur ce petit pan du triomphe post-industriel.

Puis tout s’éteint. L’éclairage orange des quelques lampadaires est remplacé par une noirceur de puits de mine et un calme encore plus plat. Hydro avait bien averti de la possibilité de pannes avec le redoux. Probablement une ligne qui a cédé dans le Parc des Laurentides. On nous rassure que la coupure ne sera que de courte durée.

Le vent tente de se lever, mais la neige a ralenti. Le bonhomme a encore sa forme, mais montre déjà des signes d’affaissement.

Au loin, une génératrice peine à démarrer.

Un chercheur dont l’Histoire a oublié le nom a déjà décrit Québec comme une « ville américaine moyenne, unique en son genre » (Fortin, 1981). Fidèle à cet adage qui nous déplaît selon lequel nous ne serions que des Américains. es qui parlent français, il est vrai que l’arrangement urbanistique de notre capitale se définit aujourd’hui par ses suburbs états-uniens presque plus que par sa vieille ville historique.

Autant sinon plus que Montréal et ses couronnes, ou que le dortoir de fonctionnaires fédéraux qu’est devenu Gatineau, Québec est une ville-banlieue. La vie d’une presque majorité de ses habitant.es bat au rythme du trafic, de l’hypothèque d’une maison unifamiliale et des besoins de leurs 1.6 enfants. C’est un fait qui est cher à certain.es, qui déplait à d’autres, mais qui n’en reste pas moins indéniable. Comme beaucoup d’autres villes nordaméricaines, Québec se définit par son centre, mais n’existe que dans son contour.

À y chercher une quelconque forme de « communauté », on découvre que les banlieues qui tiennent Québec en étaux sont loin d’en faire le « gros village » qu’on lui reproche parfois d’être. On n’y trouve rien du passage de farine, de la cohésion paroissiale ou même des commérages de parvis d’églises; tout de la méfiance envers l’extérieur et des chicanes de terrains, par contre.

Les collines au nord de Québec ont pourtant été jadis de jolies petites bourgades canadiennes-françaises. En témoigne la disposition villageoise de quelques rues aux

maisons ancestrales fières, mais définitivement démodées que l’on trouve encore dans le coin du Trait-Carré ou à L’Ancienne-Lorette et toutes ces églises dont le pôle central transparaît encore dans la géographie.

On les a depuis noyées, à perte de vue, dans un amas de développements unifamiliaux aléatoires, des faisceaux de cul-de-sacs fractionnés en quartiers à l’aide d’autorues par le rayon d’opération de quelques powercenters. On se plait à y revenir après le travail, à y jouir de tous les vices et luxures banals que l’homme et la femme de l’Ère de la Croissance peuvent bien vouloir se faire vendre, et à savoir que là-bas, sur notre parcelle à nous, se trouve toutes les possessions qui nous appartiennent de droit.

Les gens respectables qui regardent le paysage du haut du parc des Braves ou les post-hipsters qui déambulent embourgeoisement dans la basse-ville ont peut-être tendance à l’oublier, mais l’existence de la plupart de leurs concitoyen.nes est d’une différence presque ontologique avec la leur. De la banlieue émane une culture, un habitus, une manière d’être au monde héritée de l’ordre social qui l’a construite et vendue. La distillation la plus pure de la vie qu’est censé mener le récipiendaire d’une planète aux ressources qui seraient infinies. On n’habite pas la banlieue, on l’incarne; quand on y vit, on y existe.

Cependant, pour parler de la banlieue, et surtout pour en parler différemment de toustes celleux qui en ont parlé avant, il faut se rendre à l’évidence que sa critique est surannée; qu’elle est devenue l’une des cibles favorites de tout ce qui passe pour un discours « socialement conscient » depuis les 3-4 dernières décennies. Vous

savez, ce genre d’admonestations faciles et peu originales des conditions d’existence de la Fin de l’Histoire. On a toustes vu et entendu ce genre de divagations bancales sur la « société de consommation » dans la revue Addbuster, sur des aires des Vulgaires Machins ou dans les refrains de groupes millionnaires qui chantent à propos des « maisons toutes pareilles ». Les accusations innocentes de l’apogée d’une époque d’abondance. Le chignage un peu effronté des générations qui ont grandi avec tous ses luxes.

Qui plus est, on semble au crépuscule de l’heure de gloire des banlieues. Il existe encore certainement des milliers de développements unifamiliaux pour gruger un nombre toujours plus grand de terres cultivables, mais les prophètes du Nouvel Urbanisme commencent peu à peu à convaincre les gouvernements de l’obsolescence du modèle banlieusard, et à en proposer une panoplie d’alternatives densifiantesTM, toutes moins abordables les unes que les autres. Et bien qu'elle ait commencé comme culte de l'unifamilial et de l'individuel, et qu'elle se reproduise en grande partie encore comme ça, la banlieue ne manque pas pour autant de variété. On le voit au saupoudrement de ces nouveaux blocs à condos épurés et inachetables que l’on fait pousser pour faire croire que l’on « crée du logement ».

Comment donc traiter de la banlieue en allant au-delà de sa caricature ? Comment l’analyser d’une manière qui, au moins, tente d’être nouvelle, à la lumière tant de son déclin que de son avenir insoutenable ?

Tenter de voir la banlieue de l'intérieur, pas pour ce qu'on

pense qu'elle est, ou ce que l'on voudrait qu'elle soit du haut de quelques idéations qui ne sont peut-être pas injustement méprisantes, mais qui seraient inutiles à une analyse qui en serait neuve. La voir pour comment elle se vit, dans tous ses stéréotypes et sa diversité; tenter de l'analyser dans sa banalité, déterrer son histoire et explorer la manière dont on en fait l'expérience quand on y existe.

Un royaume vous attend

On comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.

On s'aventure dans ses rues comme dans un labyrinthe tranquille, mais dont l’idée de s’y perdre ne conforte pas du tout. La bus s’y rend sur la même autoroute que les autos. Tous ses recoins sont excentriques et mystérieux pour une âme du centre-ville. Quelques regards perplexes, suspicieux, même. C’est pourtant là que la plupart des gens vivent (Gouv. du Canada, 2021). Les lumières des perrons sont chaudes et accueillantes, mais aussi bizarrement glauques parce qu'on sait qu’elles ne sont allumées que pour celleux à qui elles appartiennent. L'immensité de comment elle s’étend vous frappe quand on l'aperçoit momentanément du haut d’une colline d’asphalte. La même idée reproduite à perte de vue, mais toujours avec une individualité étonnante. Étendue, elle n’a pas de centre, car celui-ci se trouve que dans chaque unité qui la compose. Dès qu'on y vit, on devient ce autour de quoi elle tourne.

À chaque homme son royaume. C’est par cette promesse de la Modernité que la banlieue devient une réalité;

l’aboutissement du rêve libéral originel de démocratiser la richesse des monarques pour l’avènement d’un monde où toustes sont propriétaires et où tout peut être propriété, où on ne peut être élevé.e ou condamné.e à une caste que par la hardiesse de son travail ou sa propre fainéantise. Un monde où aucunes possessions n’est tenue comme inaccessible à personne et où l’unique condition pour leur obtention est d’avoir assez trimé.

On comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.

Ici, les hivers sont de moins en moins longs et, mis à part les adeptes de pentes et autres fans de skidoo, ça ne semble pas déplaire à grand monde. Pères souffleurs et mères pelleteuses raclent l’asphalte avec intermittence en un samedi doucement gris et anormalement chaud du mois de janvier. Les petit.es savourent leurs premiers moments de liberté en glissant dans le corridor des pylônes. Leurs frères profitent de l’après-midi pour jouer à Fifa sans que le moindre souci du monde ne les ait encore atteints. Le thermomètre indique deux degrés Celsius.

Le temps du scorbut est loin derrière nous, mais celui des sacs de sable frappe à la porte. C’est entre les deux que se déroule toute l’action de l’histoire qui nous concerne.

Quelques sociologues arrogants diraient sûrement que c’est dans « l’idéal colonialiste du pionnier » que se déterre « l’archéologie » de la banlieue et que c’est de la « mythique individualiste de la Frontière » d’où part l’impulsion initiale des classes moyennes à quitter la ville (Veracini, 2012).

Iels sauraient nous expliquer la banlieue comme l’enclosure capitaliste s’immisçant jusque dans la sphère de l’habitation: la mise en propriété du territoire et l’étape finale de son individualisation.

Iels ne manqueraient certainement pas non plus de mentionner les origines orientalistes de sa forme de logis la plus commune : le bungalow, qui, en s’inspirant des maisons traditionnelles bengalies, sera exporté de l’Inde britannique partout dans le Nord global (Morriset & Noppen, 2004, p.12) (Gupta, 1996).

Iels diraient probablement aussi que la vie de banlieue rejoue et reprend les codes presque inconscients du colonialisme de peuplement. L’automobile comme le wagon pionnier du quotidien (Veracini, 2012, p.4). La maison unifamiliale : un héritage de l’idéal du yeomen farmer jeffersonien où l’on fait pousser de futurs membres productifs de la société (Veracini, 2012, p.4). Le jardin et l’entretien de la pelouse qui imitent les origines fermières de la maisonnée de l’arrière-pays colonial.

Mais que savent-iels, ces intellectuel.les à pédales patenteux.ses de théories ésotériques, de l’amour-propre qui vient avec la certitude d’être en possession de ce que l’on sait qui est à nous ?

Le.a banlieusard.e est après tout le.a plus fidèle héritier.ère de ses ancêtres. Fièr.e de la même fierté que celle du colon qui a su dessoucher les arbres avec lesquels il a construit sa demeure. La tête haute de la même hauteur que celle qui a recousu les vêtements de 15 enfants sans se plaindre. Content du même contentement quant aux

quelques humbles possessions qu’iel peut vanter comme gage de tout son travail : sa demeure, son champ, ses outils, ses bêtes, sa famille, son camion et/ou sa petite berline, son perron, sa piscine.

Que savent-iels, ces prétendu.es « scientifiques du social », de l’accomplissement qu’on ressent à signer sa première mise de fonds, de pouvoir enfin dire « cette maison-là, la rouge avec les dalles à l’entrée, c’est la MIENNE » ? Que savent-iels du bonheur de continuellement découvrir les technicalités toutes uniques de SON petit carré d’herbes à Charlesbourg; de la joie de dire à SES jumelles qu’elles auront enfin LEUR propre chambre ? Ont-iels même une idée du calme; du silence d’un aprèsmidi de congé où l’on entend, dans la tranquillité de SA propre cour, que le doux vrombissement des tondeuses ? Comme iels seraient désemparé.es à tenter de saisir la Sainte-Paix qu’on vient y chercher s’iels pouvaient seulement être capables d’en ressentir une once ! La quiétude des années qui passent au-dessus d’une existence stable dans un monde en immuable croissance.

On se fait très bien à la banalité de la place si cela implique qu’on y est « souverain.es », c’est-à-dire libres de régner sur ce que l’on possède.

On y est souverain.es, l’un.e à côté de l’autre.

« Ce n'est plus un pays que mon pays. C'est une grande banlieue dispersée, stupide et sans défense... » -

Jacques Ferron

On comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.

À défaut de faire de l’étymologie de bas étage, l’origine du mot banlieue recèle tout de même une histoire qui n’est pas sans intérêt. Le mot aurait désigné, à l’origine, ces petits parages à l’extérieur des murs d’une cité qui étaient encore sous l’égide du seigneur, le contrôle de son ban (Sciara, 2011, p.23). Les deux premières syllabes du mot seraient ainsi de la même origine lexicale que celle du verbe « bannir ».

Là où les Français.es ont banni les familles ouvrières dissidentes puis les étranger.ères qu’iels n’ont que temporairement désiré.es (Fourcaut, 2007), les néoFrançais.es s’y sont banni.es elleux-mêmes. Après l’exil des campagnes aux quartiers ouvriers, la classe travaillante s’évadera de la misère vers les environs de la ville au moment où le capitalisme leur consentira une vie décente. Certes, la petite bourgeoisie avait déjà commencé à quitter les centres-villes nord-américains depuis le début du 20e siècle dans des quartiers périphériques aux allures de Montcalm, Saint-Sacrement ou Sillery. Avec leurs appartements de bohèmes arrivistes, leurs maisons de notables à proximité encore acceptables de la ville et leurs petites rues commerçantes à la Cartier, Myrand, Maguire, éparpillées à distance de marche, les Américains désigneront ce genre de quartier de streetcar-suburb de par l’accessibilité en tramway à partir de laquelle elles se sont construites.

La véritable essence de la Banlieue avec un grand B doit

cependant être saisie non pas en analysant les demeures de la petite-bourgeoisie de la Belle Époque, mais en partant de ces endroits où se sont installées les classes moyennes d’après-guerre.

La banlieue qui ne coûte que 7500$, qui sort fraîchement d’une usine à dos de camion et qui vient avec le sous-sol en prélart, la cuisinière et le lave-vaisselle (RadioCanada, 1968). Celle des bungalows beiges et humbles, de nos grands-parents qui sentent immanquablement le lilas, les vieux cartons du garage et le pâté chinois.

À la manière de bien des choses au Québec, cette imitation tout américaine aura quand même ici une genèse particulièrement canadienne-française. Dans une unanimité qui faisait probablement rougir les corporatistes ultramontains, autant le grand que le petit capital, les syndicats, l’ensemble des paliers de gouvernement et même l’Église s’exprimeront en faveur d’un développement urbanistique excentré et unifamilial (Parent, 2011).

On dit même d’un certain « bungalow québécois » qu’il tient une unicité particulière. C’est que, voyez-vous, la construction sur la longueur qui fut privilégiée pour les maisons banlieusardes au Québec durant les années 50 et 60, viendra à différencier ce « monument vernaculaire » tant des bungalows des banlieues canadiennes que de ceux du reste du Nord global (Morriset & Luppen, 2004, p.20).

Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux trouvent dans le modèle banlieusard un moyen bien

efficace de se départir d’une potentielle crise du logement au retour de la guerre tout en stimulant une économie qui sort tout juste de la Dépression (Parent, 2011). Les clercs, eux, sont enthousiastes à l’idée qu’on loge leurs fidèles en dehors des vices de la ville, mais surtout à l’idée de sortir la femme des usines en la bénissant du travail de ménagère des familles nucléaires qu’elles doivent faire pousser dans les palais préfabriqués de leurs maris (Séguin, 1989). Même les syndicats y voient les logis abordables et spacieux qu’on doit à l’ouvrier pour la société qu’il construit (Parent, 2011).

À chaque salaire, sa famille et à chaque famille, sa maison (Choko, 1987). Après les périls de la Dépression puis de la guerre, le travail d’un honnête homme pour l’Ère de la Croissance ne vaut-il pas la peine d’être enfin récompensé à sa juste valeur ? Ne devrait-il pas être capable de voir de ses yeux le prix de sa sueur dans le confort de sa famille ?

Ce ne sont pas là les tons d’un discours anticapitaliste, mais bien, au contraire, la manière la plus efficace qu’on ait trouvée de sauver le modèle économique du « monde libre ».

Avec sa genèse aussi américaine que la tarte aux pommes, il serait inconscient de ne pas considérer le suburb, avant tout, comme le front urbanistique de la guerre idéologique totale que les États-Unis ont menée, dès 1945, à cette quelconque idée chimérique qu’ils se faisaient du « communisme ». On comprend ainsi mieux l’enthousiasme du régime duplessiste et de toute sa coterie pour son implantation au Québec.

On a ainsi, dans la maison unifamiliale et son mode de vie, l’expression d’un des compromis de classe les plus judicieusement implémentés de l’Histoire.

« … les projets de peuplement sont régulièrement conçus comme des alternatives aux révolutions »

- Lorenzo VeraciniOn comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.

Le repaire des classes médianes

La banlieue doit également se comprendre comme le lieu d’où émane et dont dépend le concept de « classe moyenne ». Elle est la forme urbanistique à cette époque du capitalisme qui a bien voulu se concilier pour mieux survivre; l’espace où ce que l’on a appelé le « compromis fordiste » a entassé avec soin tous ces gens qu’il n’a rendus ni pauvres ni riches pour mieux les unir dans une catégorie politique qui a pour fonction de ne pas l’être.

Une classe que l’on devrait plutôt désigner de « médiane » qui se déploie des deux côtés d’un.e consommateur.trice modèle dont le standard de vie est calculé par un panier de besoins de base toujours plus cher.

Cette classe et l’habitat qu’on a construit pour elle sont peuplés en grande partie « d’ancien.nes ouvrier.ères », qui le sont toujours quand on les examine en marxistes, mais dont on a pu très efficacement gommer la conscience de classe à grands coups de marge de crédit et d’hypothèques

autrefois abordables. Celleux-ci vivent souvent aux côtés de leur foreman et du reste de la classe managériale, parfois même à quelques pâtés de maisons de chez leurs patron.nes !

Nous sommes devant l'habitat de ces gens qui ont « réussi ». À qui on a permis de réussir, et dont la réussite ne peut se vivre que par l'épandage d'une allure d'avoir réussi.

Cependant, toutes les banlieues ne naissent pas pour autant libres et égales en droits ! (Morin et al. 2000). Libres, oui, ça elles le sont certainement, leur développement chaotique étant le résultat de la plus irresponsable des libertés des promoteurs immobiliers et de l’incompréhensible laisser-faire des urbanistes, mais on peut concéder qu’on ne vit pas exactement de la même manière à Giffard qu’à Lebourgneuf, ou à Vanier qu’à Sillery.

Quoique ! Même au sein de ces quartiers que l’on taxerait rapidement de banlieues « riches » ou « pauvres », des anomalies à cette homogénéité supposée y sont visibles de pâté en pâté, de rue en rue et même de maison en maison. Sillery possède son lot de blocs appartements un peu miteux. Beauport s’enrichit plus on va vers le nord, sauf bien sûr quand nous reviennent en tête les maisons mobiles de Sainte-Thérèse. Quand on pense à Lévis, on ne pense pas souvent au faubourg de Lauzon, bâti pour les ouvrier.ères du chantier naval, mais bien aux châteaux qu’on continue à édifier à Pintendre.

Les maisons d’ancien.nes Canadien.nes aux toits escarpés se mêlent aux nouvelles constructions grisonnantes, aux petites chaumières d’après-guerre et aux bungalows « vernaculaires ». Quelques rues plus loin, on tombe sur une rangée de ces maisons humbles, mais esthétiquement repoussantes aux tonalités de tôles bourgogne ou bleugris. Une rue circulaire perce l’horizon de ses duplex haut de gamme en pierres beiges avec de fausses clôtures sur les toits.

qu’on ne pourrait le penser. Celles-ci viennent d’adopter leur deuxième. Ceux-là, on pourrait les appeler des « néobanlieusards ». Iels se plaignaient du stationnement dans Saint-Jean-Baptiste, mais se rendent au travail en vélo et raffolent encore de microbrasseries. À Sainte-Foy, on s’est récemment constitué en petit Maghreb autour du Centre Culturel Islamique. Après tout, si elle est synonyme de réussite dans le Nord Global, la banlieue constitue aussi la vie pour laquelle on migre ici.

Il semble que la banlieue ait été conçue, ou du moins qu’elle se soit construite, dans le but ou avec pour effet, d’amalgamer la différenciation de classe. De là la difficulté d’aborder qui y vit, car elle abrite à la fois toustes et personne.

Même si l’accès à la vie de banlieue a toujours été économiquement et racialement ségrégée, certains des personnages qui y vivent (pas toustes blanc.hes, quoiqu'uniformément ennuyeux.ses du même apaisement qu’iels tentent de venir y chercher) sont plus hétéroclites

Il serait pourtant d’une certaine naïveté de croire que tout ceci représente de quelconque manière une sorte d’aboutissement; que ce compromis judicieusement conservateur qui a donné naissance à la banlieue nordaméricaine soit l’achèvement logique et durable d’un capitalisme dont on aurait trouvé l’équilibre. Il serait d’une docilité idéologique mignonne de penser qu'on tolèrerait que la croissance soit distribuée ne serait-ce qu’un pouce au-delà de ce qui maintient la paix sociale. Car les bonnes grâces économiques qui ont autorisé la naissance de cette classe médiane ont commencé à être révoquées des pays de l’Ouest dès les premiers signaux de faiblesses de l’Union soviétique.

Depuis une quarantaine d’années déjà, à l’intérieur de ces blocs un peu défraîchis en bordure d’autoroute, au travers des fenêtres de ces condos qu’on construit au-dessus des épiceries, et peut-être même autour des comptoirs de quartz de ces nouvelles maisons de ville aux teintes de plastique argenté et de faux bois, celles qui sont mal construites et dont on apprend trop tard que les marches de l’entrée ne sont pas incluses dans le prix la construction, à l’intérieur de ces pastiches d’une vie paisible, on s’appauvrit (Lajoie & Delorme, 2023, p. 27). Pour certain. es, c’est imperceptible; d’autres finissent par en abandonner leur maison.

Même si leurs lamentations sonnent souvent fausses par le mépris qu’on voue à la mère aux mèches roses qui demande à voir le gérant ou le bonhomme qui n’a aucun savoir-vivre en chauffant son panier Costco, leurs plaintes sont un présage dont on redoute les implications.

À la source de leurs tirades sur l’augmentation exorbitante du prix des légumes à l’épicerie, les nombres impensables sur les panneaux de station-service, la hausse de leurs hypothèques, il y a l’anxiété de la fin d’une Abondance dont il nous était difficile de même saisir les contours.

Et c’est là que semble apparaître le vrai drame de la banlieue: ce qu’elle perd en ce moment, elle ne devrait ni ne pourra le ravoir.

Les dangers du déni, envers et contre le « monde d’après»

Parce que la quantité de terres arables de la planète est étonnamment limitée (Taylor and Rising, 2021), que le sol fertile est une ressource non renouvelable (FAO, 2015), et que l’on ne se gêne toujours pas pour construire le confort de certain.es par-dessus.