Rédactrice en chef

Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca

Chef de pupitre actualités

Antoine Morin-Racine (il) actualites@impactcampus.ca

Journalistes collaborateur.rices Émilien Côté, Julianne Campeau , Rafael Forteza et Dayane Rodrigues, Camille Baril

Conseil d’administration AGA 7 Novembre

Contact publicitaire publicite@chyz.ca

Impression

Cheffe de pupitre aux arts

Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca

Journaliste multiplateforme

Camille Sainson (elle) societe@impactcampus.ca

Journaliste multiplateforme

Léon Bodier (il) multimedias1@impactcampus.ca

Journaliste multiplateforme

Marie Tremblay (elle) multi2@impactcampus.ca

Journaliste édimestre

Mégan Harvey (elle) photos@impactcampus.ca

Directrice de production

Paula Casillas Sánchez (elle) production@impactcampus.ca

Publications Lysar inc. Tirage : 5000 exemplaires

Dépôt légal : BAnQ et BAC

Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans ImpactCampus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire

Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.

1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone : 418 656-5079

ISSN : 0820-5116

Découvrez nos réseaux sociaux !

Perséphone tardera par Emmy Lapointe

12 Le sommeil chez les jeunes : un enjeu de santé ? par Camille Sainson

16 La transition optimiste de Rob Hopkins paroxysme par Marie Tremblay

22 A Book of Noises – Vers un chant du monde oublié par Camille Sainson

24 Jouer comme des filles par Emmy Lapointe

34 Acrobates identitaires par Marie Tremblay

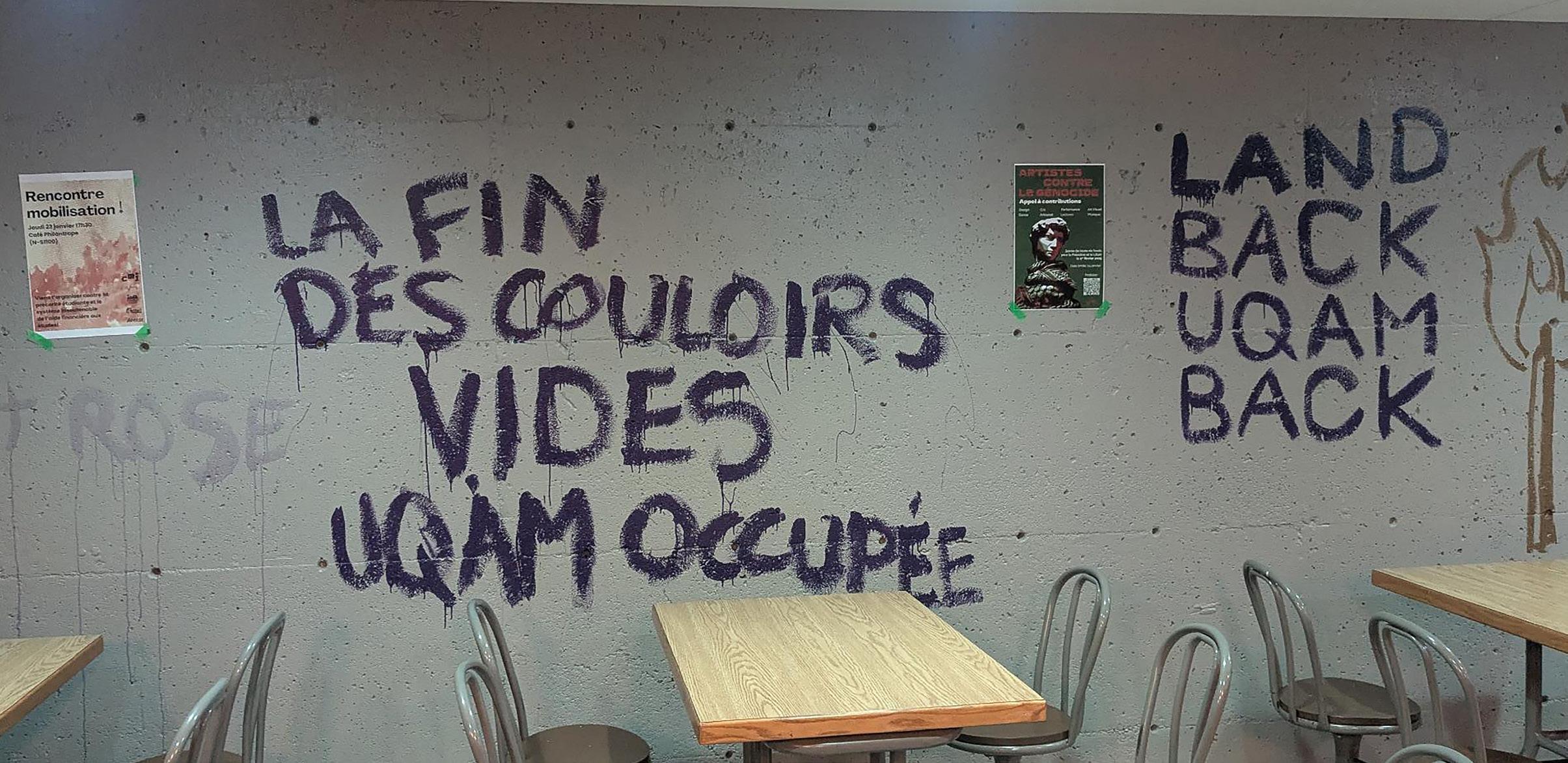

40 « Aucun repli n’est stratégique » : histoire imparfaite de la dernière décennie du mouvement étudiant par Antoine Morin-Racine

50 Espaces de transition : Les aéroports comme frontières de genre et de temps par Léon Bodier

52 Sodade par Dayane Rodrigues

54 Seule dans la Ville Reine : mes aventures torontoises par Julianne Campeau

58 L'horoscope culinaire d'Impact Campus par l'équipe d'Impact Campus

64 2001 l’Odyssée de l’espace – vers une aube éternelle par Camille Sainson

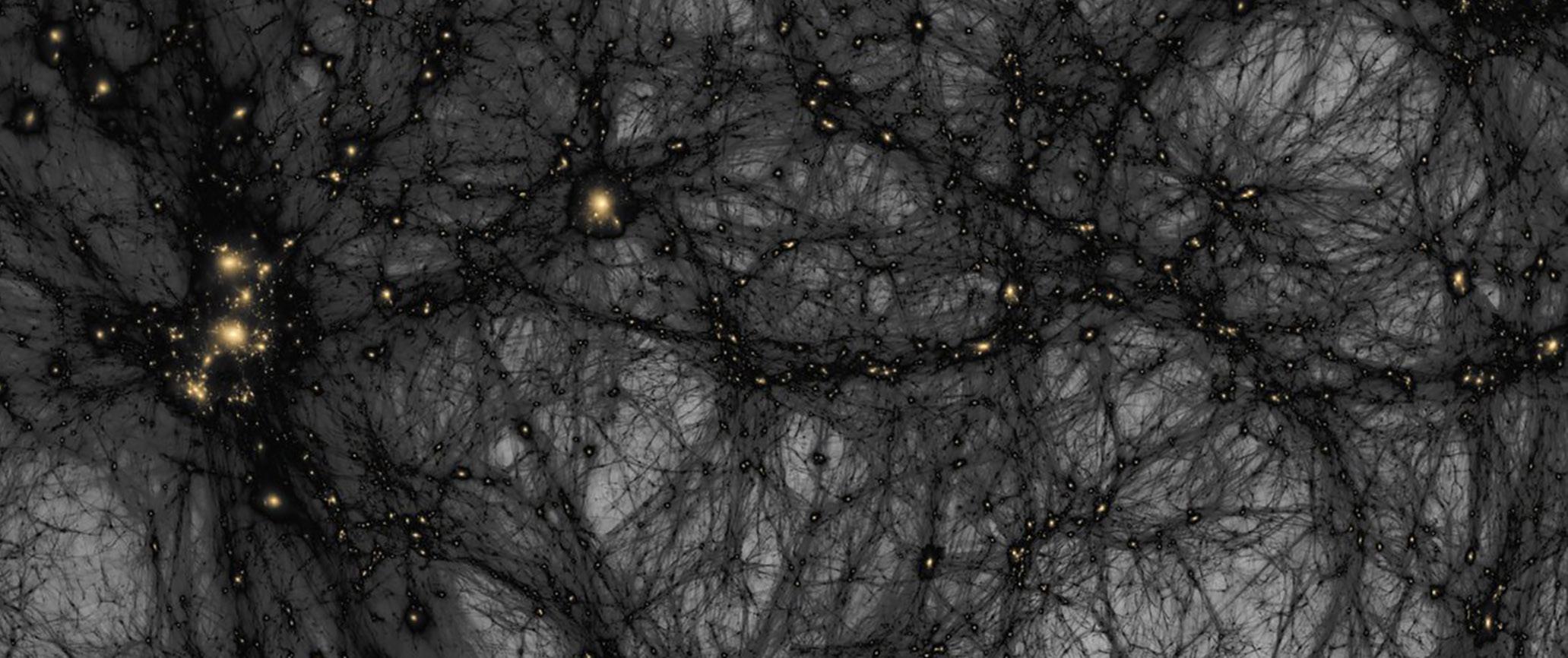

66 Interstices de réalité : matière noire et mondes possibles dans Dark Matter par Léon Bodier

69 Interludes audiovisuels : de l'orchestre aux ondes numériques par Léon Bodier

72 Suggestions de films à thématique interlude par Camille Sainson et Emmy Lapointe

74 CHYZ 94.3 par l'équipe de CHYZ 94.3

76 ni hier ni demain, ni ombre ni lumière : la liminalité en sept ou huit temps par Frédérik Dompierre-Beaulieu

98 Le moment dans It Only Takes a Moment par Léon Bodier 88

88 Taller y resiliencia par Rafael Forteza

90 Le démon qui te possède par Émilien Côté

92 Ssssse glisse, s’insinue et s’enlace dans les interssstices de la béance… par Camille Baril

94 En attendant l’aurore par Camille Sainson

17 février u 13 m rs 14h

!iot-euqilpmII !iot-euqilpm

21 février u 14 m rs 12h

Collège Élector l

*VALIDE DU LUNDI AU VENDREDI

Créée en automne 1997 par le Comité Exécutif de l'ÆLIÉS, la Chaire Publique contribue à mettre en valeur l’avancée des connaissances des divers domaines d’enseignement et de recherche de l’Université Laval

Une fenêtre ouverte sur le savoir

L

c u l t u r e l l e d e l ’ A E L I É S E l l e o r g a

d ’ é v é n e m e n t s d o n t d e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s

p o u r l e b é n é f i c e d e s m e m b r e s d e l ’ A E L I É S e t d e l a

c o m m u n a u t é u n i v e r s i t a i r e e n g é n é r a l e . E l l e v i s e a i n s i

à m e t t r e e n v a l e u r l ’ a v a n c é e d e s c o n n a i s s a n c e s d e s

d i v e r s d o m a i n e s d ’ e n s e i g n e m e n t e t d e r e c h e r c h e à

l ’ U n i v e r s i t é L a v a l

Une véritable tribune sociétale

D e p u i s p l u s d e 2 5 a n s , l e c a l i b r e d e s é v é n e m e n t s

o r g a n i s é s f o n t d e l a C h a i r e p u b l i q u e A E L I É S u n e

v é r i t a b l e t r i b u n e s o c i é t a l e , a v e c e n t ê t e d ’ a f f i c h e ,

d ’ é m i n e n t s p e n s e u r s d e n o t r e t e m p s C e s g r a n d s

d é b a t s e t p a r t a g e s a v e c l e s é t u d i a n t s d e 2 e t d e 3

c y c l e d e l ’ U n i v e r s i t é L a v a l s o n t a u c œ u r d e s

p r é o c c u p a t i o n s c o n s t a n t e s q u e c o n n a i s s e n t n o s

s o c i é t é s e e

JOINDRE LA CHAIRE PUBLIQUE

Maison Marie Sirois

2320, rue de l'Université Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6

Événements scientifiques & culturels

D e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s e t

d e s o c c a s i o n s d e r e n c o n t r e s s u r l e s

g r a n d s e n j e u x s o c i é t a u x a c t u e l s

Accompagnement en matière de vulgarisation scientifique

R e n f o r c e m e n t d e s c o m p é t e n c e s d e l a

c o m m u n a u t é é t u d i a n t e d e l ’ U n i v e r s i t é

L a v a l e n m a t i è r e d e v u l g a r i s a t i o n

s c i e n t i f i q u e .

Appui aux associations et structures de l’Université Laval

A p p u i e t p a r t e n a r i a t s t r a t é g i q u e e n

m a t i è r e d ’ o r g a n i s a t i o n d ’ é v e n e m e n t

c u l t u r e l e t s c i e n t i f i q u e

chaire.publique@aelies.ulaval.ca www.chairepublique.com +1 (418) 656 7190

/chairepubliqueneo

/Chaire Publique

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef

« Cependant, vainement la mère éperdue a recherché sa fille dans tous les coins de la terre, et partout sur l’océan. À son lever, l’Aurore aux cheveux humides ne la trouve pas au repos. […] Dès que le jour bienfaisant avait fait disparaître les étoiles, du lever au coucher du soleil, elle repartait en quête de sa fille. »

– Les Métamorphoses, Ovide (5, 438-508).

Perséphone, après avoir été enlevée par Hadès – une façon très mythologique de séduire – se retrouve aux Enfers et trône aux côtés de son nouveau mari. Déméter, sa mère, passe des jours et des jours et des mois à fouiller terre et mers pour retrouver sa fille. Elle ne féconde dès lors plus les champs.

« Partagé entre son frère et sa sœur affligée, Jupiter coupa en deux parties égales le cours de l’année. Désormais la déesse, puissance divine commune aux deux royaumes, vit avec sa mère le même nombre de mois qu’avec son époux. Aussitôt se transforment son état d’esprit et l’aspect de son visage. La déesse, qui naguère pouvait paraître triste, arbore un front heureux, tel le soleil qui, l’instant d’avant était couvert de nuages chargés de pluie, en émerge après les avoir vaincus.»

– Les Métamorphoses, Ovide (5, 564-571).

Zeus, père de Perséphone, frère de Déméter – famille là aussi très mythologique – et d’Hadès, décide de couper la poire en deux. Perséphone vivra six mois par an sur terre avec sa mère et six mois en enfer avec son mari.

Ce cycle est interprété comme l’alternance des saisons : son départ symbolise l’hiver et son retour, le printemps. Elle n’appartient ni totalement au royaume des morts ni entièrement au monde des vivants, mais pour celle et celui qui l’attendent, elle rythme leur vie. Tout s’arrête pour Déméter, puis tout s’arrête pour Hadès.

Le temps d’arrêt de Déméter est marqué par le froid, par l’engourdissement des champs. Il n’y a rien à faire d’autre qu’attendre que l’hiver passe. Et pour être franche, je n’en ai que faire de l’attente et de la solitude d’Hadès. Et je n’arrive pas à voir autre chose en l’hiver de Déméter que celui que nous traversons en ce moment.

Le plus long des hivers Quand je parle de l’hiver, oui, je parle de celui qui tire à sa fin au moment où ce magazine sortira des presses comme de celui qui, pour une rare fois, a fait fermer l’Université aujourd’hui. Mais je parle aussi et surtout de cet hiver terrifiant qui n’a rien à voir avec les mètres de neige qui s’accumulent, et tout à voir avec le climat politique et social qui peut

nous miner pour des années encore. Un hiver qui nous rend impuissant.es, qui nous figent sur place.

Quoi faire alors ? Éviter d’acheter des produits américains, cesser d’y mettre les pieds, quitter Méta, X, boycotter Netflix, continuer de partager des story sur la situation en Palestine, en Ukraine, souhaiter à tous les 11h11 qu’on ne manque pas que ce ne soit pas, ici aussi, un gouvernement fédéral de droite qui prenne le pouvoir ?

Quoi faire ensuite ? Culpabiliser, parce qu’on n’arrive pas à quitter Instagram ou parce qu’on a passé une commande sur Amazon ?

Qu’importe, l’hiver durera.

Je ne dis pas qu’il faille baisser les bras, juste que l’hiver sera long et qu’il faut préserver son énergie, en regagner même si on peut.

Un historien de l’art, Michel Lessard, décédé il y a quelques années, termine un de ses livres sur l’architecture québécoise en parlant de l’hiver, et je trouve dans ses mots une forme d’apaisement.

« Dehors, ce soir, au moment où j’écris cette dernière page, il neige pour la première fois cet hiver. C’est le 25 novembre 1971 et la traditionnelle bordée de neige de la Sainte-Catherine nous tombe dessus, plus violente que jamais. Je me demande même à entendre siffler le nordet et à voir le voile opaque de la poudrerie qui recouvre la ville de Québec si je pourrai donner mes cours à mes étudiants demain.

Je suis heureux et content comme l’est presque tous à une première neige. Il y avait aujourd’hui une effervescence bien caractéristique dans les salles de cours. Mon épouse s’est endormie avec mon fils. Tout le monde s’est encabané. Pas âme qui vive dans les rues déjà fermées par les lames, même les ouvriers de voirie surpris par la soudaineté de cette première attaque.

Ce soir a dû être la première vraie réunion familiale depuis le printemps et ce dans la plupart des foyers. Il me plaît à penser que l’hiver qui nous a forcés à lutter et à vaincre plus d’un plan reste la plus grande alliée de l’homme québécois, un ami plus efficace que toutes ces lois de tous ces ministères. L’hiver c’est nous, c’est notre force. Chez nous, au pays du Québec, l’hiver n’a jamais tué le printemps mais le prépare. »

– Encyclopédie de la maison québécoise, 1972, Michel Lessard, p. 682-683.

Dans un monde où la performance et la productivité sont souvent valorisées au détriment du repos, le sommeil des jeunes, et particulièrement des étudiant.es, devient un sujet de préoccupation croissant. Sarah Fakroune, doctorante en psychologie spécialisée dans l'étude des déterminants socio-cognitifs et socio-écologiques du sommeil depuis 2016, nous éclaire sur cette problématique complexe.

Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme

Y-a-t-il un problème entre les jeunes et le sommeil ?

Selon Sarah Fakroune, il serait plus juste de parler de « difficultés » plutôt que de « problème » concernant le rapport des jeunes au sommeil. Elle souligne que la population étudiante est particulièrement vulnérable « et plus à risque de développer un manque chronique de sommeil ». Les exigences académiques poussent souvent les étudiant.es à sacrifier leurs heures de repos, créant ainsi un cercle vicieux préjudiciable à leur santé et à leurs performances.

L'insomnie, trouble du sommeil le plus répandu chez les étudiant.es, touche plus de 10% d'entre eux. Sarah Fakroune précise les critères définissant ce trouble : « il faut qu'il y ait tout d'abord une insatisfaction du sommeil de manière générale, que ce soit envers la qualité ou la quantité de sommeil. Puis tu dois avoir au moins un de ces symptômes, et ce, au moins trois fois par semaine : de la difficulté à s'endormir, se réveiller trop tôt le matin (sans avoir eu au moins 6h de sommeil), avoir des perturbations de sommeil (réveille plusieurs fois dans la nuit ou difficultés d'endormissement) ».

Combien d'heures faudrait-il dormir environ chaque nuit ?

Contrairement à l'idée reçue des huit heures de sommeil par nuit, Sarah Fakroune explique que la « santé du sommeil » est un concept plus complexe. « C'est un peu un mythe de dire qu'il nous faut huit heures de sommeil par jour, en tout cas c'est à nuancer » affirme-t-elle. Elle identifie donc six composantes clés de la santé du sommeil:

1. La régularité des heures de coucher et de lever

2. La satisfaction du sommeil (est-ce que tu te sens reposé au réveil ?)

3. Le niveau de somnolence diurne

4. La temporalité (il vaut mieux être endormis entre 2h et 4h du matin)

5. L'efficacité du sommeil (à quel point tu passes du temps dans ton lit sans être endormi)

6. Le nombre d’heures de sommeil

Selon la Fondation du Sommeil, les adultes devraient dormir entre 7 et 9 heures par nuit, bien que 6 à 10 heures puissent être appropriées selon les individus. Sarah Fakroune souligne que des durées de sommeil en dehors de cette fourchette peuvent être associées à des problématiques de santé : « ce n'est pas ça qui va causer des problèmes de santé, mais ça peut-être un indicateur ; par exemple, une personne qui souffre de dépression, elle a tendance à dormir un peu plus ».

La chercheuse revient sur l'importance de la période entre 2h et 4h du matin où « notre corps sécrète un pic de mélatonine, cette substance miracle qui va te faire dormir. Ce n'est pas un somnifère, mais un indicateur de ton cycle de vie ». Ce pic s'accompagne d'une baisse de la température corporelle, également associée à une perte de vigilance, « c'est d'ailleurs ce que tu peux observer en milieu de journée, on a une toute petite baisse de température en début d’après-midi qui peut insuffler de la somnolence. À 4h du matin, c’est plus problématique si l’on est réveillé ; c’est, par exemple, l’heure où il y a le plus d'accidents de la route ».

Quels sont les facteurs aggravants ?

Sarah Fakroune identifie trois types d'activation qui peuvent perturber le sommeil :

1. Activation physiologique : liée à la température corporelle, au rythme cardiaque, aux tensions musculaires, etc.

2. Activation cognitive : associée à l'activité mentale, comme travailler tard le soir.

3. Activation émotionnelle : liée aux émotions ressenties, qu'elles soient positives ou négatives.

Ces activations peuvent se combiner, rendant l'endormissement plus difficile. Par exemple, l'anxiété liée à une présentation imminente peut engendrer une activation à la fois cognitive et physiologique.

La chercheuse insiste toutefois sur l'importance de ne pas « performer » son sommeil : « c'est normal de vivre de mauvaises nuits, mais il y a des choses qui nous échappent, des éléments qui parfois perturbent notre sommeil, on n'a pas prise dessus et ce n'est pas grave. Même avec un manque de sommeil, c'est possible de vivre normalement ».

Qu'est-ce que l'hygiène du sommeil ?

L'hygiène du sommeil englobe tous les facteurs qui influencent la qualité du repos. Sarah Fakroune les classe en trois catégories principales :

1. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX :

» Température de la chambre idéalement autour de 18-19°C

» Niveau de bruit

» Luminosité

2. FACTEURS COMPORTEMENTAUX :

» Régularité des horaires de sommeil

» Exposition à la lumière naturelle

» Gestion des siestes maximum 30 minutes en milieu de journée

» Activité physique éviter l'exercice intense 2-3 h avant le coucher

» Gestion du stress et de la rumination noter ses préoccupations peut aider

» Utilisation des écrans attention à la lumière bleue et au contenu stimulant

3. FACTEURS LIÉS À LA CONSOMMATION :

» Alimentation éviter les repas lourds et difficiles à digérer avant le coucher

» Hydratation boire suffisamment, mais pas excessivement avant le sommeil

» Caféine reste dans l'organisme jusqu'à 6 heures

» Alcool même en petite quantité, peut perturber le sommeil

Vers quels problèmes le manque de sommeil mène-t-il ?

Sarah Fakroune distingue les effets à court terme (quelques jours à quelques semaines) et à long terme (plusieurs mois ou années) du manque de sommeil :

EFFETS À COURT TERME :

1. Fatigue accrue et somnolence diurne

2. Maux de tête

3. Irritabilité, impatience et stress

4. Baisse de libido

5. Difficultés de concentration et problèmes de mémoire

6. Baisse des performances, notamment académiques

7. Diminution de l'immunité

8. Changements physiques (cernes, teint pâle)

9. Augmentation de la tension artérielle

10. Perturbation des hormones régulant l'appétit et la satiété

EFFETS À LONG TERME :

1. Diabète

2. Obésité

3. Maladies cardiovasculaires

4. Augmentation de la tension artérielle

5. Vieillissement prématuré de la peau

6. Déficits d’attention

7. Perte de mémoire

Sarah Fakroune souligne l'importance cruciale du sommeil, particulièrement pour les étudiant.es. Elle encourage à le considérer comme un allié plutôt qu'un obstacle à la productivité : « parfois il est plus judicieux de s'arrêter dans ce qu'on fait pour le retravailler le lendemain ou s'organiser autrement pour éviter de manquer de sommeil. Parce qu’au final, on est plus performant lorsque notre sommeil est optimal ».

Conclusion

Le sommeil, loin d'être un simple temps d'inactivité, joue un rôle fondamental dans notre santé physique et mentale. Pour les jeunes, et particulièrement les étudiant.es, maintenir une bonne hygiène de sommeil peut s'avérer crucial pour leur réussite académique et leur bien-être général.

Les recherches de Sarah Fakroune mettent en lumière la complexité des facteurs influençant le sommeil et l'importance d'une approche holistique de la « santé du sommeil ». En comprenant mieux ses mécanismes et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène de sommeil, les jeunes peuvent améliorer significativement leur qualité de vie et leurs performances.

Il est essentiel de sensibiliser davantage la population à l'importance du sommeil. Cela passe par une meilleure éducation ainsi qu’une remise en question de certaines normes sociétales qui valorisent parfois le surmenage au détriment du repos.

Les institutions éducatives ont également un rôle à jouer en prenant en compte les besoins de sommeil des étudiant. es dans l'organisation des emplois du temps et la gestion de la charge de travail. En fin de compte, investir dans un bon sommeil, c'est investir dans sa santé, son bien-être et sa réussite future.

Des agences scientifiques du monde entier ont coordonné la publication simultanée de rapports révélant qu’en 2024, le réchauffement global avait atteint 1,6 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Cette hausse ne reflète pas encore une moyenne de 1,5°C sur cinq ans, cible visée par l’Accord de Paris. Ce constat souligne néanmoins l’urgence d’une transition écologique, un concept élaboré il y a déjà près de 20 ans par Rob Hopkins.

Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme et étudiante en sciences de l’environnement

Les rapports révèlent que le temps pour agir face aux changements climatiques est plus court que prévu. Pourtant, l’humanité préfère ignorer l’urgence climatique et reporte l’action avec des excuses comme « c’est pas ma job » ou « je peux rien y faire ». Au fond, ces excuses cachent une peur bien plus profonde : celle de perdre notre confort. Cette peur s’apparente à un deuil que la société moderne peine à accepter. Nous sommes enfermé.es dans une machine capitaliste qui ne cesse de générer des besoins artificiels — des désirs déguisés en nécessités — et qui nous pousse insidieusement vers un mode de vie fondé sur la surconsommation. Sortir de cette roue n’est pas seulement une question de politiques environnementales

et de « petits gestes » , mais aussi d’un profond changement dans nos valeurs et nos priorités.

Enchaîné.es à notre confort

Commençons par définir le confort, tel qu’il est perçu aujourd’hui. Sa signification varie selon les revenus et les valeurs de chacun.e, mais il peut être résumé ainsi : l’ensemble des biens et privilèges que nous tenons pour acquis dans notre société. En d’autres mots, notre qualité de vie.

Le confort c’est…

La machine à café, la douche brûlante de 20 minutes, le chauffage à 22°C l’hiver, l’air climatisée l’été, la sécheuse, le lave-vaisselle, le garage chauffé l’hiver, la piscine à 85°F…

Tous ces éléments ont un point commun : leur dépendance au pétrole. Et préparez-vous, ce mot, pétrole, reviendra souvent. Certes, l’hydroélectricité qui les alimente est qualifiée de verte, mais leur empreinte va bien au-delà de leur simple usage. Du plastique de la machine à café, de la base de douche usinée et du climatiseur, aux poignées de la sécheuse et à la porte du garage imitation bois, en passant par les rebords de la piscine hors terre, tout découle du pétrole. Ajoutons à cela le transport des matériaux, de l’usine au magasin, puis du magasin à notre maison… L’or noir est partout : dans nos vêtements, nos chaussures, nos appareils électroniques, nos matelas et bien plus encore.

Revenons à l’hydroélectricité, cette fameuse énergie verte. Elle aussi dépend des hydrocarbures. Entre la construction et la mise en fonction de la centrale, l’utilisation du pétrole est omniprésente : machineries, matériaux, transports des employé.es. Impossible d’y échapper. Dans le livre Manuel de transition: de la dépendance au pétrole à la résilience locale paru en 2008 mais dont les propos sont plus actuels que jamais, l’auteur Rob Hopkins compare le pétrole à la potion magique dans Astérix et Obélix. On peut comme la concoction de Panoramix, « le pétrole nous rends bien plus forts, plus rapides et plus productifs que jamais » (Hopkins, 2008, p.19).

Les bases de la transition écologique

C’est en prenant conscience du phénomène du pic pétrolier que Rob Hopkins, enseignant en permaculture, est devenu un fervent défenseur de la cause écologique. Le pic pétrolier désigne le moment où la production mondiale de pétrole atteindra son maximum avant d’entamer un déclin irréversible. Pour Hopkins, ce constat est une évidence : nous devons nous affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles et adopter un mode de vie résolument plus écologique. De cette réflexion est né le concept de transition écologique, qui repose sur deux dimensions principales : la résilience et la production locale.

Selon Hopkins, il est essentiel de repenser notre avenir sans pétrole tout en imaginant des solutions intégrant simultanément les enjeux du pic pétrolier et des changements climatiques, qui sont intimement liés. Aborder ces problématiques de manière isolée serait, selon lui, inefficace. Une société émettant moins de gaz à effet de serre reste vulnérable si elle dépend des hydrocarbures.

En cas de crise pétrolière soudaine, les conséquences seraient désastreuses : flambée des prix des biens, effondrement économique et incapacité d'agir sur le plan climatique. Une telle situation mettrait la société dans un état de choc, à la fois financier et psychologique, rendant toute transition encore plus difficile à réaliser. Il y a 17 ans, l’auteur écrivait : « Les changements climatiques disent que nous devrions changer, tandis que le pic pétrolier dit que nous serons contraints de changer » (Hopkins, 2008, p.37).

La transition écologique, telle que la conçoit Hopkins, vise donc à construire une résilience face aux fluctuations des stocks de pétrole tout en poursuivant activement les efforts pour réduire les changements climatiques. Cela implique de repenser en profondeur nos modes de vie et le confort qu’ils nous procurent. L’une des solutions avancées par Hopkins est le a de l’économie locale. En effet, la production locale permettrait non seulement de répondre aux besoins fondamentaux des communautés, mais aussi de renforcer leur autonomie et leur capacité d’adaptation. Il ne s’agit pas d’abandonner totalement les échanges commerciaux, mais plutôt de redéfinir les priorités en favorisant des systèmes locaux qui réduisent notre dépendance aux énergies fossiles.

En parallèle, cette économie locale encourage une réflexion à plus petite échelle, où les communautés s’organiseraient autour de la coopération et de l’entraide. Hopkins souligne également l’importance de soutenir des initiatives citoyennes par des fonds dédiés, favorisant ainsi l’émergence d’une multitude de petits projets innovants qui, ensemble, peuvent avoir un impact significatif. Ces projets, pensés localement, sensibilisent les citoyen.nes et renforcent l’engagement communautaire, créant ainsi une dynamique de changement à plus grande échelle.

« La plupart d’entre nous savons instinctivement que nous vivons au-dessus de nos moyens collectifs et avons une idée de ce que nous devons faire » – Hopkins, 2008, p.77.

Une transition victime d’inertie Hopkins s’est penché sur les mécanismes qui régissent le changement chez les êtres humains avec des spécialistes du comportement. Reconnaître le problème est généralement la première étape. Une fois que c’est fait, nous pouvons envisager l’idée de le résoudre. Ensuite, il faut planifier et préparer le changement. C’est sans doute l’étape la plus importante, puisqu’elle permet d’éviter les effets de surprises et d’insécurités pouvant mener à une rechute. Vient finalement l’étape ultime : se mettre en action pour changer concrètement ses habitudes ou son comportement. À ce stade, soit on saute, soit on s’éloigne doucement du bord. Après tout, pourquoi changer ?

Hopkins suggère que ces stades, souvent étudiés chez les patient.es souffrant de problèmes de dépendances, s’appliquent tout aussi bien à la transition écologique. En effet, nous sommes déchiré.es entre deux réalités : vouloir sauver notre planète et abandonner notre « précieuse potion », le pétrole, ou préserver nos habitudes actuelles au détriment de l’environnement.

Cette vision plus psychologique s’applique bien dans un contexte local (individuel, municipal, etc.). À cette échelle, les dynamiques de changement sont plus faciles à comprendre et à influencer, car elles impliquent des interactions humaines directes et des objectifs spécifiques à un contexte donné. Cependant, lorsqu'on tente d'étendre cette approche à une échelle plus vaste, comme celle des

provinces, des nations ou même de la communauté internationale, les défis deviennent exponentiellement plus complexes. Il est difficile d’obtenir un consensus à la table familiale, alors imaginez une table de politicien.nes des quatre coins du monde. Chaque individu, ville, province ou pays traverse les étapes du changement à son propre rythme, influencé par ses spécificités culturelles, économiques et politiques. Cela rend pratiquement impossible la création d’un mouvement uniforme et cohérent à grande échelle.

Bien que la sensibilité du public aux changements climatiques ait considérablement augmenté ces dernières années, les actions peinent à suivre les discours. L’enjeu environnemental ne semble pas être une priorité réelle. Et même lorsqu'il l'est, les processus économiques et politiques viennent ralentir et compliquer la mise en œuvre des mesures nécessaires. De manière générale, les gouvernements adoptent une posture réactive, répondant davantage aux pressions de la population qu'en anticipant les problèmes que causeront incessamment les changements climatiques. Pourtant, malgré les nombreuses manifestations pour le climat et les appels à agir, les actions concrètes restent insuffisantes. En réalité, les gouvernements privilégient souvent des mesures d’atténuation, car elles sont moins coûteuses à court terme, plutôt que des stratégies de mitigation qui nécessitent des transformations profondes et des investissements plus importants.

Le Québec est un des leaders planétaires en ce qui concerne les mesures environnementales. Entre 2023 et 2024, 1,5 milliard de dollars ont été investis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est également la province avec les émissions de CO2 par habitant.e les plus basses en Amérique du Nord (MELCCFP, 2024). Au Québec, nous avons un plan de transition énergétique qui vise à réduire la consommation énergétique des Québécois.es. Cette stratégie se développe en quatre volets : résidentiel, affaires, transport et innovation.

Au niveau résidentiel, le gouvernement offre des programmes qui permettent aux citoyen.nes de rénover leur maison pour « améliorer la performance énergétique » (Gouvernement du Québec, s. d.) des habitations, en améliorant leur isolation. Par ailleurs, le programme incite les propriétaires à retirer les systèmes de chauffage polluants – mazout et propane, principalement – par des systèmes électriques. Enfin, les développeurs immobiliers sont encouragés à construire des maisons et des bâtiments à haute performance énergétique.

Pour transformer le secteur des affaires, le gouvernement encourage les entreprises à réduire leur GES ainsi que leur utilisation d’énergies fossiles. Une autre mesure comprise dans le plan de transition écologique vise à revaloriser les rejets thermiques en énergie.

La mesure la plus connue des Québécois.es est certainement le programme Roulez vert qui offrait des subventions pour l’achat de voitures électriques jusqu’à très récemment. Le gouvernement souhaite également implanter des bornes de recharges rapides et accessibles. Le transport de marchandises, qui représente à lui seul 34% des GES du Québec, est également visé par des programmes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’essence.

Finalement le programme Technoclimat finance des projets d’innovation axés sur les nouvelles énergies et la réduction des GES.

Ce plan se concentre sur la lutte aux changements climatiques par la réduction des GES et les énergies alternatives. En soi, cette stratégie répond à plusieurs critères de Hopkins : augmenter la résilience grâce à l’hydroélectricité et autres bioénergies, favoriser le changement à petite échelle et encourager l’innovation par des programmes de financements. Cependant, ces mesures ne remettent pas en question le mode de vie et ne sont pas orientées vers une production locale, deux éléments cruciaux pour une transition écologique selon Hopkins.

Voir le verre à moitié plein

Le changement, par nature, suscite des peurs et des résistances. Pour qu’il soit accepté, il ne suffit pas d’expliquer quoi faire, il faut surtout montrer comment le faire. On ne dit pas à quelqu’un de sauter dans le vide en espérant qu’iel accepte sans hésitation ; iel a besoin d’un parachute, d’un plan, d’une assurance qu’iel saura voler. C’est pourquoi la manière d’aborder un enjeu est aussi cruciale que l’enjeu lui-même. Rassembler les gens autour d’un objectif commun est un art maîtrisé par une minorité de personnes.

Dans son livre, Hopkins démonte les excuses courantes qui freinent l’action, qu’il résume en sept « mais » : je n’ai pas d’argent, mes efforts seront bloqués, je ne veux pas voler la place des groupes environnementaux, ça n'intéresse personne, c’est trop tard, je n’ai pas l’énergie, je n’ai pas les compétences. Il replace ces obstacles au second plan, insistant sur l’essentiel : une idée et un peu d’initiative suffisent à enclencher le mouvement. Le reste - les bonnes personnes, le financement, les ressourcessuivra naturellement. Comme un simple flocon qui, en dévalant la pente, finit par devenir une boule de neige massive, un petit geste peut déclencher un effet domino insoupçonné. Le succès du mouvement Villes en transition peut en témoigner. En 2005, Hopkins s’est lancé sur la

première initiative de ville en transition à Totnes, Angleterre, avec une centaine de personnes. Vingt ans plus tard, on recensait 1196 initiatives réparties dans 43 pays (Taloté, 2015).

Hopkins ne se contente pas de répondre aux interrogations, il propose aussi une méthode concrète en douze étapes pour amorcer la transition. Plutôt que d’imposer une marche à suivre rigide, il offre un cadre flexible qui permet aux communautés d’adapter le processus à leur réalité. Tout commence par la fondation du projet : rassembler un groupe de personnes motivées, sensibiliser la population aux enjeux comme le pic pétrolier et organiser des événements pour faire connaître l’initiative. Ensuite, il s’agit de structurer l’action en formant des groupes de travail spécialisés et en développant des stratégies adaptées aux besoins locaux. Petit à petit, les efforts convergent vers l’élaboration d’un plan concret visant à réduire la consommation d’énergie et à renforcer la résilience collective.

L’objectif n’est pas seulement de proposer des solutions, mais de créer un élan participatif où chacun.e peut contribuer à sa manière. Son discours est résolument optimiste et dynamique, convaincu que ce tournant peut devenir une opportunité pour l’humanité de se réinventer.

Il met de l’avant l’imagination et la créativité comme moteurs essentiels du changement, des qualités qu’il s’efforce d’insuffler à son public. En donnant aux citoyen. nes les outils et la confiance nécessaires pour agir, Hopkins transforme l’inquiétude face à l’avenir en une force motrice pour le changement.

Quant est-il de notre confort ?

Rob Hopkins promeut un mode de vie plus simple, axé sur les ressources locales et la force des communautés, non pas pour nous priver, mais pour redéfinir ce que signifie réellement le confort. Ce n’est pas un appel à la privation, mais à une réévaluation de ce qui est véritablement essentiel à notre qualité de vie.

Réduire notre dépendance au pétrole impliquera inévitablement de ralentir notre rythme de vie. Notre modèle économique, fondé sur la surproductivité et la consommation effrénée, ne pourra plus fonctionner de la même manière. Cependant, loin d’être un sacrifice, cette transformation pourrait nous apporter des bénéfices inattendus : une diminution du stress, un mode de vie plus équilibré et une reconnexion profonde avec la nature et avec les gens qui nous entourent. En cessant de voir la nature comme une ressource à exploiter, nous pourrions enfin la percevoir comme un élément vital de notre existence.

Bien sûr, cette vision ne fait pas l’unanimité. Pour certain.es, un monde post-pétrole évoque une utopie, un retour à des valeurs de solidarité et d’harmonie. Pour d’autres, il s’agit d’une dystopie, d’une perte de confort et de modernité. Mais la transition ne dépend pas de l’adhésion de toustes. Prendre conscience de l’ampleur du pic pétrolier, c’est aussi réaliser que l’utilisation d’un objet n’est que la partie émergée de l’iceberg de son cycle de vie. Celleux qui y croient peuvent déjà amorcer le changement en modifiant leurs habitudes et en influençant leur entourage.

Peut-être qu’un jour, l’humanité parviendra à sortir de l’impasse dans laquelle elle s’enfonce. Du moins, il est encore temps d’espérer et surtout d’agir.

Références :

Gouvernement du Québec. (s. d.). Transition énergétique | Page d’accueil. https:// transitionenergetique.gouv.qc.ca/ Hopkins, R. (2008). The transition handbook : From oil dependency to local resilience. Green Books. MELCCFP. (2024). Bilan 2023-2024 de l’action climatique du gouvernement du Québec (66 p.). Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/bilan2023-2024-action-climatique-quebec.pdf Taloté, T. (2015). Le mouvement des villes en transition : Un véritable projet de décroissance ? 14, 176-184.

Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme

Le silence n'existe pas. Ce que nous appelons silence n’est qu’une illusion, un seuil d’écoute encore inexploré. Caspar Henderson, dans A Book of Noises: Notes on the Auraculous, nous guide à travers un labyrinthe sonore, un monde vibrant où chaque note, chaque bruissement, chaque résonance esquisse une cartographie intime du réel. Comme un astronome décryptant les étoiles, il tend l’oreille aux échos du cosmos, à la polyphonie secrète de la Terre, et aux murmures oubliés des êtres qui l’habitent.

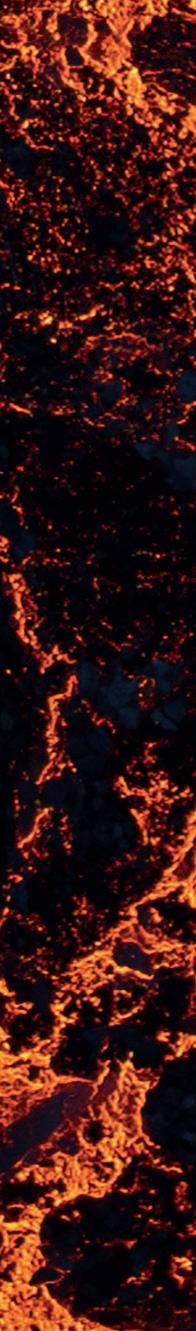

Tout commence par un frisson ancestral. Aux confins du temps, avant que la lumière ne danse sur l’univers, les premières vibrations résonnent déjà. « For the first two to three hundred thousand years after the Big Bang the rapidly expanding universe reverberated as if filled with countless cosmic bells » (Henderson, 2023, p. 9). La matière s’organise en vagues sonores, et c’est dans cette partition originelle que se dessinent nos galaxies. La musique des sphères n’est pas une métaphore : elle est une vérité enfouie, un fil invisible reliant notre souffle au chaos harmonieux du Tout.

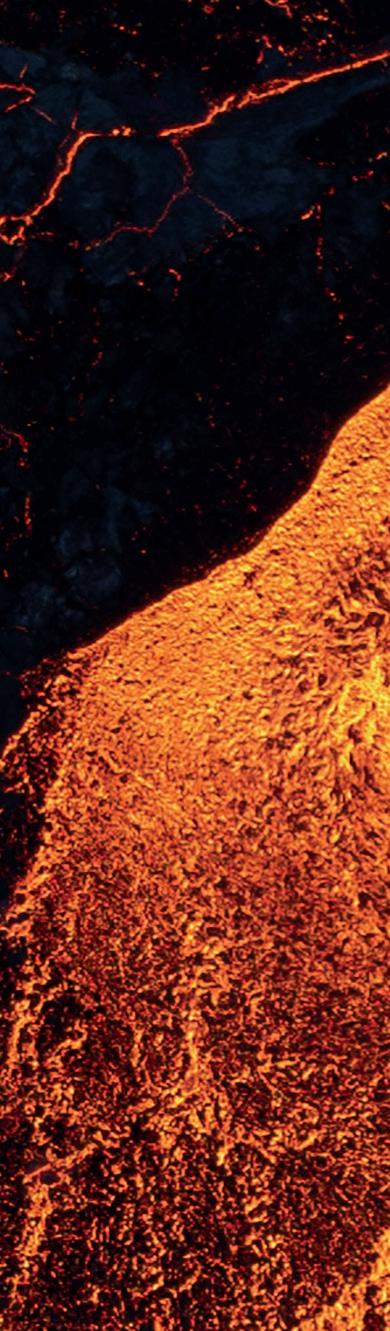

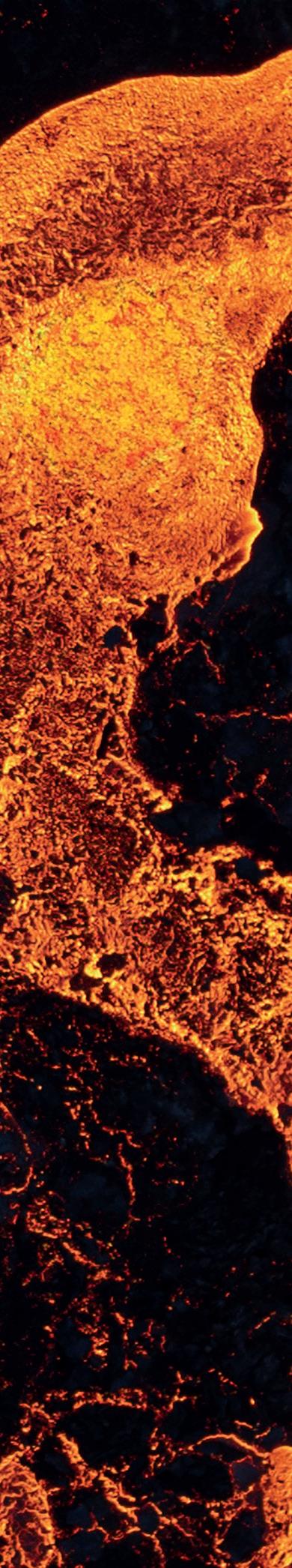

Puis vient la Terre, vaste orgue dont les touches, du grondement d’un volcan à l’écho d’un oiseau au crépuscule, composent une symphonie mouvante. Henderson évoque l’« auraculous », ce qui émerveille l’oreille, un mot qu’il forge pour décrire ces miracles auditifs qui transpercent le quotidien. Il raconte le vol des oiseaux rassemblés en nuée dont le mouvement semble chorégraphié par une main invisible, et surtout, leur bruissement, ce tissu sonore d’une précision infinie. « It was loud, but discernibly composed of lots of smaller noises – the fluttering of individual pairs of wings arriving at the ear fractions of a second apart with, perhaps, fractionally distinct timbres and microtones » (Henderson, 2023, p. 1), et soudain, on entend ces ombres en vol, on sent l’air ciselé par leurs ailes.

Il y a aussi le chant du vivant, cette biophonie qui nous précède et nous survivra. Les baleines aux mille échos, les abeilles dont la danse murmure des messages codés, le cri du martin-pêcheur brisant la surface d’un lac. Henderson accorde une place particulière à cette voix en voie d’extinction : le bruissement du monde s’affaiblit. Le silence artificiel que nous tissons de nos machines et de nos villes masque un effondrement, une perte irrémédiable. « Our greatest fear should perhaps be that we have forgotten how to listen to the living Earth », prévient le biologiste David George Haskell, cité dans le livre (Henderson, 2023, p. 5). L’oreille devient alors un acte de résistance, une posture d’éveil face au vacarme du déclin.

S’en suit la rumeur humaine. Notre propre bruit, celui du langage, de la musique, des tambours archaïques aux dissonances modernes. Henderson scrute la magie du son articulé, la manière dont le souffle devient sens, comment, modelé par les cordes vocales, il donne naissance à la poésie, aux cris de joie ou de révolte. Il s’arrête sur le disque d’or de Voyager, ce fragment de notre monde, envoyé au hasard des étoiles dans l’espoir qu’une oreille étrangère l’intercepte. Y figurent les voix de cinquante-cinq langues, le rire d’un enfant, la chanson d’une mère. Et puis, il y a ce chant de la nuit profonde, le blues hanté de Blind Willie Johnson : Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Une plainte sans mots, un gémissement à la lisière du silence, témoignage brut de la douleur et de la beauté humaine.

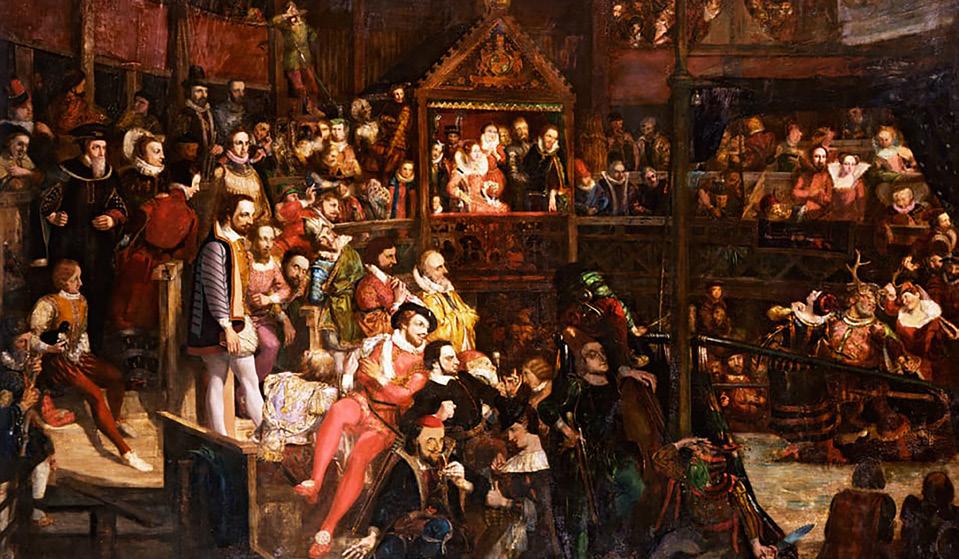

« “The isle is full of noises,” rejoices Caliban in The Tempest; “Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not.” Further, the word “sound” doesn’t always have positive associations. As Macbeth begins to disintegrate he comes to see life as “full of sound and fury, / Signifying nothing”. If Shakespeare was happy to use the words interchangeably, then maybe we can be too » (Henderson, 2023, p. 6).

Henderson conclut son voyage dans l’invisible par un appel : écouter. Dans un monde qui s’assourdit sous le poids du bruit et de l’oubli, l’acte d’écouter devient un devoir sacré, une communion avec ce qui fut et ce qui demeure. Le livre refermé, le silence n’est plus possible. Il bruisse encore, empli de ce que nous n’avions pas su entendre. Et nous, tendant l’oreille, nous voilà peut-être enfin éveillé.es.

Suggestions d’écoutes :

The Harmony of the World - Willie Ruff, John Rodgers

The Music of the Spheres - Johanna Beyer

Sleep – Max Richter

Vox Balaenae - George Crumb

Dark Was the Night, Cold Was the Ground - Blind Willie Johnson

Références :

A Book of Noises, Caspar Henderson, 2023.

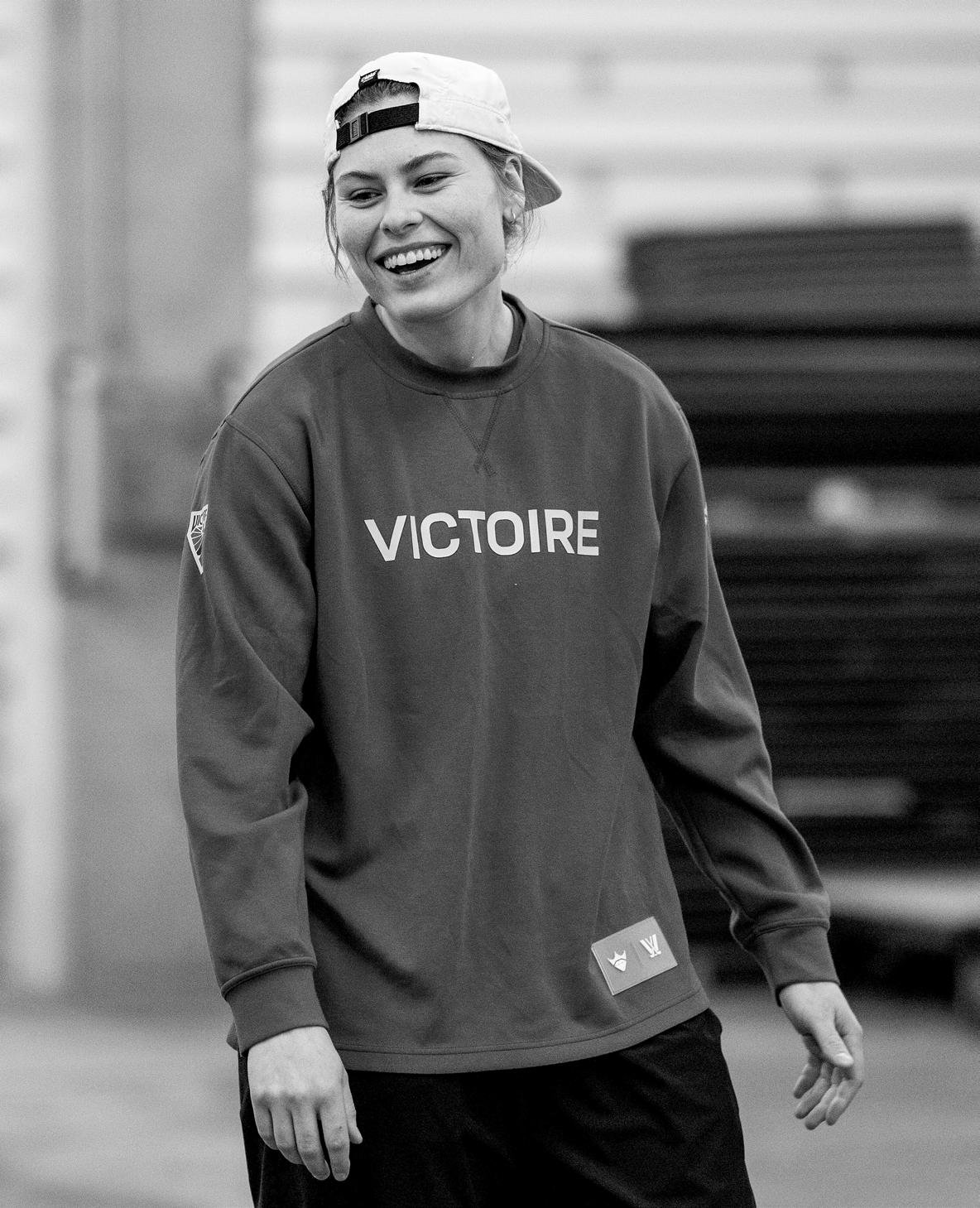

Le 19 janvier 2025, plus de 18 000 spectateur.rices se sont retrouvé.es au Centre Vidéotron pour voir la Victoire de Montréal affronter la Charge d’Ottawa dans le cadre la Grande Tournée de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF/PWHL). Un pari remporté par la ligue qui, dans sa deuxième année d’activités, semble avoir le vent dans les voiles.

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef

Rien de nouveau sous le soleil, au même titre que plusieurs autres sports, le hockey féminin a longtemps été considéré comme une copie carbone de son pendant masculin, souvent perçu comme plus, rapide, plus physique, plus « authentique ». Dans les dernières décennies, les joueuses se sont retrouvées cantonnées à des ligues précaires, sans véritable reconnaissance ni médiatisation significative.

Avec la création de la LPHF, on assiste à ce qui semble être un tournant décisif dans la professionnalisation du hockey féminin. Dotée d’une convention collective, de salaires garantis et de certains avantages sociaux, la ligue semble enfin offrir aux joueuses des conditions décentes; de quoi transformer en profondeur la pratique et la perception du hockey féminin, tout en suscitant de nouvelles interrogations.

Car si le hockey féminin profite aujourd’hui d’une vague

d’intérêt médiatique et d’un soutien plus franc, demeure la question cruciale : doit-il se calquer sur la culture masculine pour gagner en popularité ? En d’autres termes, est-il condamné, pour survivre, à reproduire les dynamiques (parfois toxiques) du hockey masculin ou peut-il parvenir à en tirer du positif et construire un univers neuf qui soit viable ?

Pour comprendre ce qui se joue, il nous faut d’abord revenir sur le long cheminement du hockey féminin : ses origines, ses luttes pour être reconnu, ses ligues avortées. Saisir comment la culture masculine, malgré ses dérives, a façonné l’apprentissage et la détermination de nombreuses joueuses. Voir ce que la LPHF apporte de réellement novateur : quels changements concrets, quelles limites, quelles possibilités pour la suite des choses. Et pour accompagner ces réflexions, les témoignages d’Alexandra Labelle et de Catherine Dubois, deux joueuses de la Victoire de Montréal qui ont vécu la transition.

La première trace officielle de hockey féminin remonte à 1891, lorsqu’un match est documenté à Ottawa.

Dès 1892, Lady Isobel Stanley, fille du gouverneur général Lord Stanley (donateur de la célèbre Coupe Stanley), s’engage dans la promotion de ce sport pour les femmes. À une époque où le hockey est déjà solidement ancré dans l’identité canadienne, voir des femmes manier le bâton sur la glace apparaît comme une curiosité, voire un comme un pied de nez à l’ordre établi. Malgré cette avant-garde, l’expansion reste lente et souvent cantonnée à des ligues locales : dans les années 1920-1930, on voit apparaître des équipes comme les Edmonton Rustlers ou les Toronto Pats qui témoignent d’un enthousiasme grandissant, mais encore sous-financé. Dans les années 30, on voit apparaître des vedettes féminines comme Hilda Ranscombe. Les formations impressionnent par leur niveau de jeu et suscitent l’admiration du public local. Néanmoins, avec la Seconde Guerre mondiale, les efforts s’essoufflent.

À partir des années 60, une vague de renouveau arrive de l’Europe alors que la Finlande crée, en 1967, la Fédération internationale de hockey sur glace féminin (IIHF). Des compétitions internationales non officielles voient alors le jour jusqu’à ce qu’en 1987, un premier Championnat international de hockey féminin se tienne à Toronto. On sent un engouement : médias et spectateur.ices prennent conscience du niveau de jeu. Un second championnat officiel à Ottawa, en 1990, consolide cette impression. En 1992, il est décidé que le hockey féminin intégrera les Jeux olympiques d’hiver à compter des jeux de Nagano, en 1998. La médaille d’or est alors remportée par les Américaines.

Les années 2002-2010 sont dominées par le Canada, aussi bien aux Jeux qu’aux Championnats du monde.

L’internationalisation de la discipline entraîne une croissance exponentielle du nombre de jeunes filles rejoignant des équipes locales, notamment en Amérique du Nord, en Scandinavie et dans certains pays d’Europe continentale.

Malgré l’enthousiasme suscité par les JO, la professionnalisation du hockey féminin tarde à se concrétiser. L’arrivée de la National Women’s Hockey League (NWHL) en 2015 est une étape décisive : pour la première fois, une ligue féminine verse un salaire à ses joueuses. Toutefois, le modèle économique reste fragile : budgets serrés, diffusion limitée, couverture médiatique sporadique.

En 2017, les joueuses de l’équipe nationale américaine menacent de boycotter le Championnat du monde de l’IIHF, exigeant de meilleures conditions et un soutien financier équitable. Leur victoire symbolique prouve le pouvoir de négociation grandissant des athlètes, mais ne résout pas tous les problèmes. La Canadian Women’s Hockey League (CWHL), pourtant pionnière, ferme ses portes en 2019 faute de financement. La création cette même année de la PWHPA (Association des joueuses professionnelles de hockey) reflète alors l’urgence de trouver un modèle véritablement durable.

En 2021, la NWHL se rebaptise Premier Hockey Federation (PHF), avec un discours plus ambitieux et une légère augmentation des salaires. Deux ans plus tard, la PWHL (Professional Women’s Hockey League) voit officiellement le jour soutenue par des investisseurs majeurs. Pour la première fois, une ligue féminine de hockey se dote d’une convention collective, de salaires minimums garantis et d’une réelle structure économique.

Le hockey masculin comme standard

Dans la langue française comme dans beaucoup d’autres domaines dont le sport, on utilise le neutre pour parler du masculin et on précise le féminin. Le hockey féminin donc, dans son appellation comme dans sa lutte vers la professionnalisation, s’est toujours construit par rapport au hockey masculin et à la culture qu’il a construite.

(Canada, Gardienne de but)

Manon Rhéaume (Canada, Gardienne de but)

Fait historique : Première femme à jouer dans un match de la LNH.

Née en 1972 à Québec, Canada.

En 1992, elle devient la première femme à jouer un match préparatoire dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay. Médaillée d'argent olympique (1998).

A inspiré une génération de jeunes gardiennes et a contribué à briser la barrière entre le hockey masculin et féminin.

Ainsi, de base, le hockey est associé à des valeurs traditionnellement masculines; la vitesse et la puissance physique, la résistance à la douleur, la mise en échec érigée en symbole de virilité et une « culture du code » qui justifie bagarres et coups d’éclat pour imposer le respect.

Dans ce contexte, le hockey féminin a été perçu, des décennies durant, comme une version « allégée » du hockey, reléguée au rang de curiosité ou de compétition de second plan. Pour beaucoup, l’absence de mises en échec constituait la preuve irréfutable que le hockey féminin serait « moins spectaculaire », « moins intense », et donc moins digne d’intérêt. Cette perception péjorative a conforté l’idée selon laquelle les femmes ne pourraient prétendre à un hockey « complet » et « physique ». Or, ce discours a eu un impact direct sur la médiatisation et le financement du hockey féminin : peu ou pas de matchs télévisés, une couverture journalistique réduite à quelques lignes dans la presse locale et, surtout, des subventions et des partenariats très limités.

Pour les chercheur.ses Kajsa Gilenstam, Staffan Karp et Karin Larsén, cette vision participe d’une volonté d’affirmer le hockey masculin comme seul et unique dépositaire de l’essence du sport, maintenant ainsi les femmes dans un

statut de subordonnées. On voit ainsi comment un modèle hégémonique s’impose : le hockey masculin est la norme et toute variante – comme le hockey féminin – est traitée en parent pauvre, incapable d’égaler la robustesse et l’attrait que procurerait un match d’hommes.

En pratique, cette règle a rapidement eu des effets contrastés. Weaving & Roberts (2012) suggèrent qu’elle ne protège pas nécessairement les joueuses : si les mises en échec sont proscrites, les contacts irréguliers ou maladroits n’ont pas disparu, bien au contraire. Les chiffres d’Agel et al. (2007) sont frappants : environ 21 % des blessures en hockey féminin sont liées à des commotions cérébrales contre 9 % en hockey masculin. Pourquoi un tel écart ? Les chercheuses avancent l’hypothèse suivante: les joueuses ne s’attendent pas à recevoir de gros impacts et peuvent donc se mettre en danger par une posture moins vigilante.

Après, on peut se demander si les mises en échec sont nécessaires au hockey – et c’est une question à laquelle je ne répondrai pas –, mais assurément, la longue absence de la mise en échec dans le hockey féminin aura contribué à renforcer l’idée que le hockey féminin est un « hockey secondaire » qui n’aurait pas le droit de recourir à l’ensemble des techniques du sport, notamment la dimension physique. On retourne dès lors à la logique de la différenciation genrée : le hockey masculin serait « l’original », le hockey féminin « une adaptation » limitée.

Néanmoins, pour certain.es, la présence réduite de contacts aurait permis au hockey féminin de développer un style plus axé sur la technique, la vitesse et la circulation de rondelles.

Au-delà des règles, la culture du hockey masculin façonne directement la formation et l’expérience des jeunes joueuses. Jusqu’à tout récemment et même encore aujourd’hui selon l’emplacement géographique, la plupart des filles ont joué, voire jouent avec des « équipes de garçons » jusqu’à l’adolescence.

Pour l’avoir fait pendant plusieurs années, jouer avec les garçons, c’est particulier. C’est se changer dans une infirmerie ou dans la chambre des arbitres, c’est être traitée

Fait historique : Souvent considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire du hockey féminin.

Née en 1978 à Shaunavon, Saskatchewan, Canada.

5 participations aux Jeux olympiques (19982018), remportant 4 médailles d’or et 1 médaille d’argent.

Première femme à jouer dans une ligue professionnelle masculine en position d’avant en Finlande (2003-2004).

Après sa retraite, elle est devenue médecin et directrice du développement des joueuses des Maple Leafs de Toronto.

(Canada, Attaquante)

Fait historique : L’une des premières superstars du hockey féminin et pionnière noire du sport.

Née en 1964 à Toronto, Canada.

A remporté quatre Championnats du monde avec le Canada.

Première joueuse intronisée au Temple de la renommée du hockey (2010) avec Cammi Granato.

Surnommée la « Wayne Gretzky du hockey féminin » dans les années 1980-1990.

Attaquante)

Fait historique : Capitaine clutch, elle a marqué à chaque finale olympique victorieuse du Canada.

Née en 1991 à Beauceville, Québec, Canada. Trois fois médaillée d’or olympique (2010, 2014, 2022) et médaillée d’argent en 2018.

A marqué les buts gagnants en finale olympique en 2010, 2014 et 2022, un exploit unique.

Considérée comme la meilleure joueuse de hockey actuelle.

différemment pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Il faut prouver sa place et faire face à des regards curieux. Pourtant, il est vrai que ces années passées en équipes mixtes peuvent forger le jeu des athlètes. Nombreuses sont les joueuses d’élite qui estiment avoir gagné en combativité physique et en rapidité au contact des garçons. C’est le cas notamment d’Alexandra Labelle pour qui « jouer avec des gars [lui] a appris à être plus physique et à [se] protéger ».

Un patin dedans, un patin dehors

Selon Jamie Ryan, il existe souvent chez les joueuses une double contrainte. D’une part, il faut s’intégrer dans la culture masculine pour pouvoir progresser techniquement. D’autre part, il faut refuser de calquer toutes les pratiques (rites d’initiation, agressivité, silence sur les blessures) pour préserver un espace de jeu différent, voire plus inclusif. Beaucoup de joueuses admirent le hockey masculin pour sa visibilité, pour son intensité, mais le critiquent pour ses dérives, sa culture de la bagarre et son ambiance souvent toxique (harcèlement de vestiaires, violences à caractère sexuel, bizutage, etc.). Cette ambivalence nourrit l’idée d’un hockey féminin en quête d’identité propre. Catherine Dubois l’exprime clairement : « Le hockey féminin est un espace beaucoup plus ouvert, justement, parce qu’on sait ce que c’est d’être exclue. »

Parce qu’elles ont expérimenté la marginalisation, les joueuses tendent à valoriser la solidarité et à rejeter certains aspects de la « masculinité hégémonique » comme la brutalité gratuite ou la loi du silence sur les commotions. Nancy Theberge, sociologue du sport, souligne que de nombreuses équipes féminines développent d’autres formes de leadership et de camaraderie en privilégiant la cohésion d’équipe sans recourir aux rites archaïques qu’on retrouve parfois dans les vestiaires masculins.

Notons aussi les initiatives pour célébrer le mois de l’histoire des Noir.es ou les membres de la communauté LBTQIA2+. Néanmoins, je dois avouer avoir eu un certain malaise à voir apparaître parmi les commanditaires des marques de médicaments (sur)utilisés pour la perte de poids comme Ozempic et Weegovy. Ces médicaments sont d’ailleurs largement plus utilisés chez les femmes que chez les hommes, ce qui pose une question éthique pour la ligue : pour acquérir une pérennité économique, faut-il accepter d’entacher les mesures d’inclusion en faisant la promotion de médicaments qui, littéralement, encouragent

la culture de la diète et plus largement, l'assujettissement des corps féminins ?

Ainsi, le hockey féminin apparaît indissociable du modèle masculin qu’il tente à la fois d’imiter (pour gagner en notoriété, en compétitivité et en capital économique) et de fuir (pour ne pas reproduire des codes jugés toxiques).La PWHL : jouer autrement ?

En 2023, la création de la Professional Women’s Hockey League (PWHL/LPHF) a été annoncée comme l’événement le plus important du hockey féminin depuis son intégration aux Jeux olympiques. Dans un paysage marqué par l’instabilité (CWHL, PHF, NWHL) et le manque de soutien, cette ligue entend rompre avec la précarité habituelle. Qu’en est-il réellement ?

Une ligue stable

La LPHF se distingue avant tout par l’existence d’une convention collective négociée avec l’association des joueuses (PWHLPA). Parmi les dispositions clés :

● Des contrats garantis pour toutes les hockeyeuses.

● Un salaire minimum de 35 000 $ US annuels, indexé à 3 % d’augmentation par an.

● Une moyenne salariale fixée à 55 000 $ US pour la première saison, ce qui permet de dégager un véritable revenu et de vivre du hockey.

● La prise en charge complète des assurances santé, dentaire et vision, un luxe inédit dans l’histoire du hockey féminin.

● Des indemnités de logement et de relocalisation évitant la précarité parfois rencontrée dans les ligues précédentes.

Ces mesures sont destinées à créer un environnement professionnel stable dans lequel les joueuses n’auraient plus à cumuler deux ou trois emplois pour financer leur passion. Pour évaluer la portée de cet engagement, il faut se souvenir que la CWHL ne versait pas de salaire avant sa disparition en 2019 et que la PHF (ex-NWHL) souffrait d’une extrême variabilité budgétaire, ce qui a conduit à des réductions de salaire et à la fermeture de certaines franchises.

Pour Catherine Dubois qui a joué pour la Force de Montréal (PHF/ ex-NWHL), la LPHF est « la première ligue où on sent que ça pourrait vraiment durer ». Par « durer », l’attaquante

Fait historique : Figure de proue de la lutte pour la professionnalisation du hockey féminin.

Née en 1989 à Palo Alto, Californie, États-Unis. Médaillée d’or aux JO de 2018, après avoir aidé les États-Unis à battre le Canada.

L’une des pionnières du mouvement PWHPA, militant pour de meilleures conditions pour les joueuses.

L’une des joueuses les plus populaires et médiatisées du hockey féminin.

évoque évidemment la pérennité économique, mais probablement aussi la légitimité que confère le fait d’avoir un statut clair.

Les comparaisons avec les ligues masculines sont inévitables, mais la LPHF ne prétend pas rivaliser avec la LNH en termes de salaires, mais l’idée est de s’inspirer de ses standards en matière d’infrastructures, de couverture médiatique et de conditions de travail.

Avantages sociaux

Si la dimension salariale est cruciale, la LPHF innove aussi sur le plan social. Le congé de maternité, payé à 100 % du salaire, tranche radicalement avec les pratiques habituelles dans le sport professionnel où une grossesse peut parfois mettre fin à la carrière d’une athlète. Le congé parental de 8 semaines pour les joueuses ayant un enfant et l’assurance invalidité pour les blessures de carrière viennent compléter le tableau.

En fait, ces protections sociales vont plus loin que ce qu’on observe en LNH où les joueurs ne bénéficient pas d’un congé parental aussi formalisé. Il y a là une volonté de dépasser la simple logique du sport-business.

La PWHL mise sur une identité distincte, non seulement par sa structure économique, mais aussi par le style de jeu qu’elle promeut. Les principales différences avec la LNH incluent :

● Pas de mises en échec, mais un contact autorisé, ce qui amène un jeu plus technique.

● Un format de prolongation en 3 contre 3, suivi de tirs de barrage en saison régulière.

● Si un but est marqué par l’équipe en infériorité numérique, leur pénalité prend fin, c’est ce qu’on appelle le jailbreak. Cependant, au moment où la pénalité commence, les joueuses de l’équipe punie doivent rester sur la glace jusqu’au prochain arrêt de jeu.

Au fil des matchs, on constate que l’absence de bagarres et la réduction de la violence affichent un hockey davantage axé sur la vitesse, la créativité et la précision. Cela dit, il ne faut pas croire que le jeu n’est pas physique; une seule partie contre Boston ou New York le prouve.

Une médiatisation croissante

Si la PWHL bénéficie d’une meilleure visibilité que les projets antérieurs (CWHL, PHF), elle doit encore prouver sa capacité à attirer des téléspectateur.rices et à susciter

Fait historique : Première femme à commenter un match de la LNH à la télévision nationale.

Née en 1973 à Richmond Hill, Ontario, Canada. Capitaine de l’équipe canadienne championne olympique en 2002 et 2006.

Première femme à commenter un match de la LNH sur Hockey Night in Canada.

Son rôle dans les médias a permis de faire avancer la visibilité des femmes dans le hockey.

l’intérêt des grandes chaînes sportives. Les rivalités naissantes, la promotion de stars et le soutien de médias numériques donnent de l’espoir. L’enjeu sera de fidéliser ce nouveau public, souvent curieux de découvrir un sport féminin en pleine mutation.

Des initiatives comme la diffusion de matchs en direct sur des plateformes de streaming, l’implication de la LNH pour quelques opérations promotionnelles et l’amélioration des équipements audiovisuels dans les arénas concourent à offrir un produit plus attrayant. Reste à savoir si cette médiatisation peut se maintenir dans la durée, notamment face à la concurrence du hockey masculin et de nombreux autres sports.

(Canada, Activiste et organisatrice)

Fran Rider (Canada, Activiste et organisatrice)

Fait historique : Une pionnière qui a œuvré pour la reconnaissance internationale du hockey féminin.

Née en 1950, Canada.

Fondatrice de l’Ontario Women’s Hockey Association (OWHA) en 1975, une organisation qui a contribué au développement du hockey féminin au Canada.

A joué un rôle clé dans l’intégration du hockey féminin aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.

Témoins d’une transition

Pour mieux cerner ce tournant, rien de tel que la voix des joueuses elles-mêmes qui ont connu les précédentes ligues et la précarité qui les accompagnait. Alexandra Labelle et Catherine Dubois incarnent deux trajectoires semblables : un parcours en ligues universitaires, des passages dans la CWHL ou la PHF, puis la transition vers la PWHL.

Ancienne attaquante des Carabins de Montréal et de la Force de Montréal, Labelle a vécu le paradoxe d’une ligue reconnue pour la qualité de son jeu, mais incapable de verser des salaires réguliers. Aujourd’hui, elle s’engage en PWHL avec confiance tout en gardant en tête certains enjeux. Pour l’attaquante, « ce qui fait la différence, c’est l’investissement financier et médiatique. »

Pour elle, la PWHL est crédible, parce qu’elle s’appuie sur un capital solide et sur une volonté réelle d’en faire une ligue pérenne, plutôt qu’un énième projet avorté. Labelle est aussi consciente qu’il faut développer la ligue étape par étape et qu’il faut notamment prendre en considération le bassin de joueuses et de la transition vers la ligue professionnelle, « parce qu’il y a une grosse marche entre les ligues universitaires et la LPHF. »

Côté expansion, parce que la ligue ne compte que six équipes pour le moment (Montréal, Toronto, Ottawa, New York, Boston et Minnesota), on peut s’attendre à voir apparaître deux nouvelles équipes d’ici deux ans. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour cette expansion. Déjà, il faut s’assurer que la croissance ne soit pas trop rapide. Ensuite, les villes choisies doivent attirer un public, mais elles doivent aussi se situer à distance d’autobus de certaines autres équipes pour réduire les coûts de déplacement.

Ancienne joueuse des Carabins de l’Université de Montréal et de la Force de Montréal (PHF), Catherine Dubois a vite constaté les limites d’une ligue qui manquait de stabilité économique. L’arrivée de la PWHL lui apparaît comme la concrétisation des efforts menés depuis des années par les joueuses elles-mêmes pour exiger mieux.

Un des points forts de la ligue selon Dubois, c’est la compétitivité et le fait « que tout le monde peut battre tout le monde. »

(Canada, Défenseure)

Fait historique : Première femme autochtone à jouer pour l’équipe nationale canadienne aux Jeux olympiques.

Née en 1992 à Mallard, Manitoba, Canada.

Membre des Premières Nations de Cote et de la Nation métisse.

Médaille d’argent olympique en 2018 avec l’équipe du Canada.

Première femme autochtone à représenter le Canada en hockey aux Jeux olympiques d’hiver.

A joué dans la CWHL avec les Calgary Inferno, remportant un championnat Clarkson Cup en 2016.

En 2021, elle est devenue dépisteuse pour les Blackhawks de Chicago, devenant la première femme autochtone à occuper un tel poste dans la LNH.

Ensemble

Quand j’ai commencé à jouer au hockey, il n’y avait pas d’équipes de filles à Québec avant le niveau Midget (15-17 ans). Ce n’était juste pas quelque chose que je pouvais envisager, jouer avec les filles. Et c’était correct. Je me changeais dans l’infirmerie, je rejoignais les gars quelques minutes avant le match dans la chambre. Et pour vrai, les gars ont toujours été gentils, m’ont toujours défendue.

Mais quand je suis arrivée niveau Bantam (1314 ans), j’ai eu la possibilité de transférer avec les filles, ce que j’ai fait. Avoir des coach filles qui ne lançaient pas de bouteilles au-dessus de notre tête quand on faisait un hors-jeu, être dans la chambre avec les autres, j’avais l’impression de découvrir un tout autre pan du hockey. Malheureusement, ce pan-là avait un coût. Nos pratiques étaient à des heures pas possibles et à l’aréna le plus creux de la ville. Comme il n’y avait qu’une seule équipe à Québec, une fin de semaine sur deux, on était sur la route.

Je savais déjà à ce moment-là que le hockey était un loisir pour moi, que je ne dépasserais pas le niveau collégial et je voyais tout ce que ça coûtait en temps et en argent à ma mère,

un coût cinq fois plus élevé que pour un garçon. Alors, j’ai arrêté.

Mon intérêt pour le hockey est devenu un truc qui appartenait à l’enfance et à l’adolescence et qui réapparaissait une fois aux quatre ans pour les JO – la finale de 2014 à Sotchi est d’ailleurs l’un de mes Roman Empire. Puis, depuis l’automne, ça me revient. Je me réintéresse au hockey par le hockey féminin. J’y reviens comme certaines personnes autour de moi y arrivent. Et cette (re)naissance-là me fait vraiment plaisir.

Même que ça m’émeut.

Quand j’entends Alexandra Labelle me dire qu’elle n’en revient pas que sa passion soit son travail ou Catherine Dubois me confier qu’il n’y a rien comme le support de ses coéquipières, que ça l’aide à travailler sa confiance, ça me remplit de joie.

Quand je vois le Centre Vidéotron être sold out pour un match de la Victoire et que l’auditoire se compose d’équipes de hockey masculines et féminines, de femmes d’un certain âge, de dudes, de personnes de la communauté LGBTQIA2+, je me dis que le hockey féminin rassemble beaucoup.

Références :

Agel, J., Dompier, T. P., Dick, R., & Marshall, S. W. (2007). Descriptive epidemiology of collegiate women’s ice hockey injuries: National collegiate athletic association injury surveillance system, 2000–2001 through 2003–2004. Journal of Athletic Training, 42(2), 249-254.

Gilenstam, K., Karp, S., & Larsén, K. (2007). Gender in ice hockey: Women in a male territory. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18(2), 235-249.

Ryan, J. (2021). Skating on thin white ice: Imagining a queer futurity in hockey. [Article universitaire].

Theberge, N. (2000). Higher Goals: Women’s Ice Hockey and the Politics of Gender. Albany: SUNY Press.

Weaving, C., & Roberts, S. (2012). Checking hockey’s gendered boundaries: Women’s hockey, bodychecking and the politics of exclusion. Canadian Journal of Women and the Law, 24(1), 262-284.

PWHL (2023). Convention collective de la PWHL [PDF].

Une lecture marquante en ce début d’année pour moi est le livre Rue Duplessis : ma petite noirceur de Jean-Philippe Pleau, sociologue et animateur de radio. Dans ce récit autobiographique, Pleau raconte sa réalité de transfuge de classe. Ce terme décrit la migration sociale d’une personne, dans ce cas-ci de la pauvreté vers la « bourgeoisie », pour reprendre les mots de l’auteur. À travers les pages, l’auteur explique la différence culturelle entre les deux mondes sociaux et les conflits intérieurs qui accompagnent cette transition au quotidien. À défaut de trouver des étudiants transfuges de classes – donnons-nous quelques années encore –, j’ai rencontré des étudiants qui vivent une autre dualité intérieure et sociale : vivre avec plusieurs identités culturelles.

Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme

Au Québec, 24% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans (Gouvernement du Canada, 2022) ont déclaré avoir des origines culturelles ou ethniques multiples. Il est important de faire la différence entre origines culturelles et ethniques. Bien que les deux soient souvent complémentaires, elles ne désignent pas les mêmes aspects de l’identité. Les origines ethniques renvoient à l’héritage biologique et génétique, tandis que les origines culturelles réfèrent aux traditions, valeurs, langues et pratiques qui influencent également le mode de vie.

On dit d’une personne « qui appartient à deux cultures majeures » (Grosjean, 1993), qu’elle est biculturelle. Elle peut naître de deux parents d’origines différentes, mais peut également devenir biculturelle, c’est le cas des personnes immigrantes. Le linguiste François Grosjean, s’est d’abord penché sur la question du bilinguisme, puis de fil en aiguille, s’est attardé à la question du biculturalisme, deux concepts liés, mais intrinsèquement différents. Grosjean affirme que l’être biculturel participe à la vie des deux cultures et qu’il adapte ses comportements selon le contexte culturel dans lequel il se trouve. Il ajoute une

troisième caractéristique : « [il] combine et synthétise des traits de chacune des cultures. En effet, certains traits proviennent de l’une ou l’autre culture et se combinent tandis que d’autres n’appartiennent plus ni à l’une ni à l’autre, mais sont la synthèse des deux. » (Grosjean, 1993).

Grosjean exprime donc que les deux cultures, oui coexistent, mais peuvent également se fusionner vers un nouveau tout propre à chacun. Né d’une union interculturelle, immigré de première, deuxième génération, expatrié, comment l’individu jongle-t-il entre ses différentes identités? L’image d’un funambule qui marche sur un fil de fer tendu entre deux cultures est celle qui me vient à l’esprit. Entre ces deux rives, toutes les possibilités de l’être biculturel existent. Il peut être entièrement, à moitié, en partie l’une ou l’autre culture.

C’est une façon d’être qui, selon Grosjean, peut être particulièrement déroutante pour l’individu monoculturel qui a tendance à catégoriser naturellement les autres dans certains groupes. C’est un réflexe presque inconscient que nous avons tous. De la même manière que nous catégorisons les objets, la nourriture ou les métiers, cette structuration nous aide à comprendre et à organiser notre perception du monde. Lorsqu’il s’agit d’interactions

sociales, cette catégorisation influence aussi notre comportement : par exemple, nous adaptons souvent notre langage en présence de personnes que nous associons aux « aînés ».

Dans le cas des personnes biculturelles, la situation est plus complexe : elles n’appartiennent ni entièrement au groupe A ni entièrement au groupe B. Alors, à quel groupe les rattacher ? Il est facile de se tromper et d’attribuer une identité à quelqu’un en fonction de son accent, de sa couleur de peau ou de nos propres préjugés (Grosjean, 1993).

Bien que l’ouvrage de Grosjean ait été publié il y a 30 ans et que la société québécoise se soit depuis largement ouverte sur le monde, ce biais inconscient demeure. Pourtant, il ne résulte pas d’une mauvaise intention, mais plutôt d’un mécanisme profondément ancré dans notre façon d’appréhender la diversité.

Pour en savoir davantage sur les dilemmes, les déchirures et les atouts qui habitent l’être biculturel dans un contexte plus actuel, je suis allée à la rencontre de cinq étudiant.es pour récolter leur témoignage.

Quelles sont tes origines culturelles et à quelle culture t’associes-tu le plus?

Nathan, 19 ans : Mon père est Québécois et ma mère est Française. Dans ma tête, je me suis vraiment toujours senti autant Français que Québécois, autant Québécois que Français. […] J'ai grandi à Rome, à Nairobi, à Paris et un petit peu à New York. Partout où j'étais, j'ai beaucoup fréquenté des Français, étant donné que je suis toujours allé dans des écoles françaises. J'ai l'impression que, pendant ma jeunesse, c'est donc un petit peu cette culture qui a pris le dessus sur les autres parce qu’elle était constante.

Alexa, 23 ans : Si je devais faire un diagramme quelconque, en pourcentage ça serait plus simple : 80% c'est Québécoise et Européenne (Belge), et 20% c'est Africaine. Ma mère vient du Rwanda et mon père de la République démocratique du Congo, mais il est parti quand il avait 5 ans, donc il a vécu toute sa vie en Belgique. Je me vois plus Européenne que Québécoise, mais les deux sont vraiment sur un pied d'égalité. Je dis plus Européenne parce qu’avec mes parents, je ne parle pas avec l'accent québécois.

Benjamin, 22 ans : Je suis Canadien et Belge, ma mère est belge. Je m'identifie plus à la culture canadienne parce que j'ai grandi ici.

Hugo, 21 ans : Je suis français, mais j'habite au Québec depuis 4 ans. Je m'identifie plus à la culture canadienne parce que, maintenant, je connais mieux le Canada que la France.

Alicia, 17 ans : Ma mère est Brésilienne, mon père est Canadien et Américain. J'ai l'impression d'être « internationale » à la place d'être Canadienne, Brésilienne ou Américaine. Je suis là et j’ai conscience de tout, mais je ne fais pas vraiment partie d'une catégorie. C'est le fun parce que je peux comprendre plus les autres, mais on dirait que je ne sais pas, moi, je suis quoi.

Te sens-tu catégorisé dans une culture par tes interlocuteurs?

Nathan : Je me suis vraiment souvent fait catégoriser comme français. Et il y a une époque où ça m’affectait. J'en suis plus là. […] C'est aussi une bonne manière de partir des conversations.

Alexa : J’ai l’impression de m’être tellement bien intégrée que ça paraît pas. À l'université et au Cégep, je me suis sentie un peu plus catégorisée, dans le sens qu'il y avait plus de diversité. On dirait que ça ne me dérange pas [de me faire catégoriser] quand ce sont des gens qui me connaissent, mais ça me dérange un peu quand c'est des gens qui ne me connaissent pas parce que c'est basé sur des pensées préconçues.

Hugo : C'est drôle parce que quand je suis au Québec, je suis considéré comme Français, mais quand je rentre en France, on m'appelle le Canadien. Quand je suis arrivé ici, je trouvais ça normal d’être catégorisé comme Français. Après un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de Français au Québec critiquaient

énormément de choses. Ils râlaient sur la nourriture, sur le climat, ils disaient qu’ils ne comprenaient pas l’accent québécois... En fait, il y avait beaucoup de négativité envers le Québec. Moi, c'était mon rêve de venir ici. Donc, après avoir pris conscience de ça, j'avais honte de m'identifier au fait d'être Français.

Alicia : Quand je suis au Brésil, je me fais vraiment regarder comme une petite gringa (étrangère en portugais, mot souvent utilisé de façon péjorative pour qualifier les non-hispaniques).

Quels sont les enjeux liés au biculturalisme?

Nathan : Je pense que l'enfance est nécessairement compliquée, à moins que tu choisisses complètement un bord. C'est peut-être plus facile, mais c'est peut-être pas souhaitable non plus. Ça crée pas mal de troubles identitaires, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres.

Alexa : J'ai de la difficulté parce que je sais que, peu importe dans quel groupe je vais être, je vais me sentir un peu à part. Du côté de mon père, je vais me sentir à part parce que je n’ai pas ce sentiment profond de la religion. C'est vraiment un conflit à l'intérieur de moi. Ça me fait aussi beaucoup de peine de ne pas connaître les langues de mes parents. J'ai l'impression que si j'avais eu ça, je me serais moins sentie à l'écart.

Lorsqu’on immigre, on veut tellement se faire accepter par notre société d’accueil qu'il peut être facile d’oublier absolument tout de notre background . Les traumas générationnels, par exemple, le génocide qui s'est passé au Rwanda, se développent différemment rendu au Québec. Je pense que c’est super important de ne pas oublier ces choses-là. Et ça, j'essaie du plus profond de mon cœur que ça n’arrive jamais.

Benjamin : On voit souvent des enfants des premières générations d'immigrants qui disent qu'une fois qu'ils vieillissent, ils se rendent compte à quel point leurs parents ont fait des efforts pour eux et ont tout sacrifié. Je le vois vraiment avec mes grands-parents.

[…] Quand on parle avec nos grands-parents, on change notre langage. Quand on joue aux cartes, il faut dire septante et nonante. Ce n'est pas que notre comportement change parce qu'on est une personne à deux visages, mais ce ne sont pas les mêmes règles de bienséance ni les mêmes règles de comportement à suivre.

Hugo : Le principal enjeu, je dirais, c’est l'immigration. En ce moment, c'est ultra instable. Il faut que je passe par des démarches provinciales et fédérales, que je prouve telle ou telle chose. Donc, même si j’ai envie de rester au Canada, au final, c’est le gouvernement qui décide à ma place.

La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut, mais de pouvoir faire des choix et ensuite, de les assumer. […] Les premiers mois, je n'ai pas pu téléphoner à ma sœur parce qu'à chaque fois qu'on s'appelait, elle se mettait à pleurer. […] Je me sentais coupable de ce choix-là parce que je vis ici et je suis super heureux, mais eux, ils sont malheureux parce que je ne suis pas là.

Alicia : Je parle français, anglais et portugais. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de penser. Je pense tellement à ce que je veux dire, que je ne suis pas capable de bien le dire dans la langue que je veux.

[En parlant de la culture brésilienne] Je ne me sens pas autant connectée parce que je suis athéiste. Au Brésil, le catholicisme, c'est un big thing. J'ai l'impression que je n'ai pas ce niveau avec la culture. Ça crée un peu des chicanes dans ma famille, l'aspect religieux.

Quels sont les avantages du biculturalisme?

Nathan : Un passeport canadien et un passeport français, ça permet d’aller pas mal partout. Personnellement, j'ai l'impression que j'ai de la misère à rester statique à un endroit pendant quelques années, mais en même temps, j'ai envie d'être chez moi. Avec deux pays d'origine, je pourrais éventuellement déménager en France et je serais autant chez moi qu'ici. Je peux changer de vie sans partir de chez moi.

Alexa : Je peux pick and choose. […] Je pense que ce que je prends beaucoup du Québec, c'est la liberté. Je peux être tout ce que je veux, même si, à cause de mon background, ça peut être difficile.

Benjamin : C’est quand même une fierté d'avoir deux nationalités. Ça nous rattache à nos origines.

Hugo : Je pense que je n’ai jamais été aussi heureux dans ma vie que quand je suis arrivé ici. J'avais l'impression d'avoir beaucoup moins de limites ou de barrières. En fait, j’avais tout à construire. C'est comme si je renaissais sur plein de points et j'ai trouvé ça tellement incroyable.

Ça m'a aidé à comprendre pourquoi que certaines personnes sont fermées d'esprit. On a des schémas de pensée qui ont été conditionnés par le contexte, les gens qu'on côtoie, nos parents, notre culture… Je me dis, finalement, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être moins ouvert. […] Je mets toute ma bienveillance dans mes relations avec les gens, même si on est totalement différents sur plusieurs de choses.

Alicia : Ma mère et ma grand-mère se sont vraiment assurées que je sois connectée avec mon côté brésilien. C'est pour ça que je connais le portugais. C'est la première langue que j'ai apprise, avant l'anglais et le français. Je me sens choyée d'avoir l'opportunité de pouvoir parler en plusieurs langues avec différentes personnes, de

pouvoir changer comment je parle. Tu as un autre niveau de connexion avec le reste de ta famille.