:11 11

Couverture réalisée par Samuel Martel

Couverture réalisée par Samuel Martel

Couverture réalisée par Samuel Martel

Couverture réalisée par Samuel Martel

Rédactrice en chef

Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca

Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca

Cheffe de pupitre aux arts

Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca

Ludovic Dufour (il) societe@impactcampus.ca

Journaliste multimédia

William Pépin (il) multimedia1@impactcampus.ca

Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca

Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca

Directeur général

Gabriel Tremblay dg@comeul.ca

Simon Rodrigue publicite@chyz.ca

Laetitia Marie Zehe, Marie-Claude Giroux, Raphaëlle Marineau, Marilou Fortin-Guay, Marie Tremblay, Camille Desjardins et Malika Netchenawoe

François Pouliot, Émilie Rioux, Élise Thiboutot, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Charles-Émile Fecteau, Antoine Chrétien et David Tardif

Andrée-Anne Desmeules et Érika Hagen-Veilleux

Publications Lysar inc. Tirage : 2000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC

Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire

Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.

1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone : 418 656-5079

ISSN : 0820-5116

Découvrez nos réseaux sociaux !

Alors que les feuilles tombent et que le rythme du quotidien semble ralentir, l’Université Laval, elle, ne se fatigue pas. Depuis le début de la session, qui s’est déroulée sous le retour à la normale, plusieurs projets ont vu le jour et la communauté universitaire a su rayonner dans plusieurs domaines. Voici un bref retour sur l’actualité du campus, des recherches menées par nos équipes jusqu’aux exploits sportifs du Rouge et Or.

Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualité

Regards sur les plus récentes recherches

Plusieurs équipes de recherche ont fait connaître leur travail depuis le début de la session. D’abord, une équipe franco-québécoise travaillant sur les maladies respiratoires, dont fait partie un professeur de l’Université Laval, aurait découvert une façon de traiter ces maladies avec des médicaments prescrits pour les problèmes cardiaques. Ils seraient notamment efficaces contre l’influenza. Une autre équipe, travaillant sur les saumons, a démontré que capturer et remettre à l’eau ces créatures aurait une incidence négative sur le nombre de descendants qu’ils produisent par la suite. En collaboration avec le CHU de Québec, une équipe de l’UL a identifié un nouveau rôle qu’aurait la protéine p53, qui protège l’intégrité de notre ADN. En effet, elle empêcherait la formation de cellules contenant un nombre anormal de chromosomes, cellules associées au cancer. Finalement, une équipe de l’UL, en partenariat avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et d’autres établissements canadiens, vient de publier les résultats de son étude portant sur le variant Omicron. Elle a découvert que les personnes ayant été infectées par un sous-variant pré-Omicron de SARSCoV-2 bénéficient d’une protection plus forte contre les risques d’hospitalisation causée par le variant Omicron. Cette protection serait également plus élevée pour les personnes vaccinées.

Il y a quelques années déjà, le PEPS a perdu sa boutique de sport. Le local, vide depuis, reprendra vie avec l’arrivée d’une nouvelle boutique Décathlon. Y seront vendus vêtements et équipements de sport pour la communauté étudiante ainsi que pour les utilisateur.ice.s du PEPS.

En octobre, l’Université a souligné le mois de la cybersécurité en menant une campagne de sensibilisation auprès des étudiant.e.s. Plusieurs outils d’information, dont des vidéos, sont à la disposition de la communauté au ulaval.ca/cybersecurite.

Finalement, cette année, l’Université Laval lance à nouveau une campagne de financement Centraide. Déjà, plusieurs membres du personnel ont mis la main à la pâte en faisant don de leur temps à différents organismes soutenus par Centraide. Il est également possible de faire un don en argent, et ce, jusqu’au 11 novembre.

L’excellence en Rouge et Or Alors que certaines équipes ont fini leur saison, d’autres, comme l’équipe de basketball, la commencent tout juste. Au golf, nos équipes ont réussi un doublé au championnat du RSEQ, permettant ainsi d’établir le record de l’équipe masculine ayant remporté le plus grand nombre de championnats provinciaux consécutifs, tous sports confondus. Au rugby, l’équipe féminine a terminé sa saison régulière en première place au classement, pour une troisième année de suite. Avant d’affronter les Gee-Gees d’Ottawa le 8 octobre dernier, l’équipe a réussi l’exploit d’inscrire 382 points en cinq matchs et de n’en accorder aucun. Au football, plusieurs records ont été fracassés durant la saison. À la suite d’une victoire sans équivoque contre les Carabins de Montréal, l’entraîneur-chef, Glen Constantin, est devenu l’entraîneur le plus victorieux du football universitaire canadien avec une fiche de 197 victoires. Ce match, qui nous permet de reprendre la première position au classement, a d’ailleurs accueilli une foule record cette année avec 18 173 spectateur.rice.s. C’est également le match qui a accueilli le.a 2 000 000e spectateur.rice de son histoire. Finalement, le receveur Kevin Mital a battu le record d’équipe avec la réception de sa 10e passe de touché en une saison. Ce touché lui a également permis de rejoindre Félix Faubert-Lussier ainsi que Julian Feoli-Gudino pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière (17) à seulement sa deuxième année dans l’uniforme du Rouge et Or.

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef

Ne pas oublier d’éteindre la télévision d’éteindre l’ordinateur d’éteindre toutes les lumières et d’éteindre toutes les étoiles – Patrice Desbiens

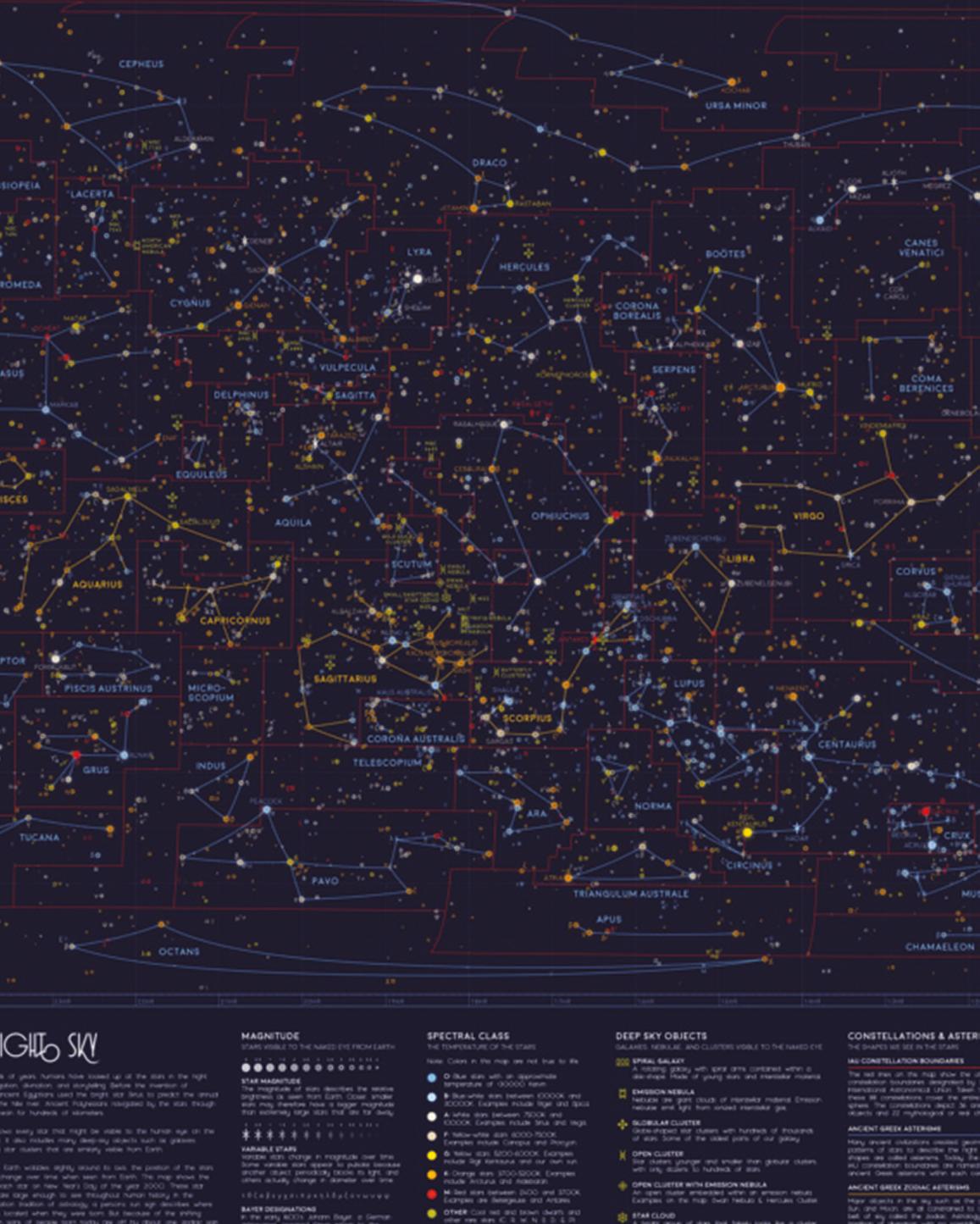

Si je ne partage pas l’amour des marches en forêt de Sabrina, si elle ne partage pas mon amour des rappeurs français, nous partageons, entre autres choses, l’amour des tasses, des vieux.eille.s et des étoiles. Elle connaît de ces dernières leur nom, leur âge; je connais d’elles ce que les applications d’astrologie en disent. Mais je pense que ce qu’on aime des étoiles, c’est ce qu’on ne sait pas d’elles, et que malgré qu’elles disent peu à leur propos et le reste, elles semblent tout promettre.

Messenger, Emmy-Sabrina,

27 juillet, 22 h 22

Emmy : J’espère que tu dors

Emmy : je te réserve ton VŒU pour demain

On espère des étoiles.

On espère qu’elles apparaissent dans les villes trop éclairées. On espère qu’elles apaisent le bruit de nos têtes. Et lorsqu’elles filent dans la nuit bleue – même si les étoiles qui filent ne sont pas vraiment des étoiles –, on leur demande quelque chose, comme on demande quelque chose quand le four affiche 11 h 11, quand un cil tombe sur une joue, quand on jette un sous dans une fontaine, quand on dit, au même moment que l’autre, la même chose.

On espère des étoiles.

8 août – 11 h 11

Emmy : Vœu

Sabrina : Yahoooo

Évidemment, les étoiles effraient aussi. Elles menacent d’exploser, de détruire les petits univers autour d’elles. Elles effraient, parce que porteuses de tous les vides. Elles effraient, comme le fond des océans, comme les rêves étranges, parce qu’elles sont la preuve de tout ce qu’on voit à peine, de tout ce qui pourrait être là, mais qu’on ne peut qu’imaginer.

Et si on imagine souvent le pire, reste qu’on imagine quand même. On prend ce qui nous tombe sous la main comme signe et on l’investit de sens, parce que plus que tout, on est des êtres d’espoir.

5 août – 22 h 20

Emmy : Prépare toi pour le VŒU

Sabrina : Oulalaaaa

5 août – 14 h 30

Sabrina : J’ai manqué ça once again

Sabrina : Misère hein

Sabrina : Mais c’est le festival du vœu soon, avec les Perséides

Sabrina : Je vais tenter de me rattraper

Pour le Bélier, le mois de novembre sera celui des épiphanies. Tu auras d’abord la réalisation soudaine et frappante qu’on ne lit ni l’avenir ni les personnalités dans les étoiles. Cette première révélation chamboulera ton état psychique. Si le cosmos ne peut donner sens à cet univers, alors quelle est la signification de ce monde chaotique, froid et amer ? L’absence de réponse te laissera bouleversé.

L’illumination qui suivra sera celle de l’acceptation de ta nouvelle réalité et de ce qu’elle apporte de beau. Si le monde n’a pas de sens, ce n’est pas un mal. Pendant que plusieurs qui font cette découverte pensent que plus rien n’a de sens, tu en trouves un nouveau : le tien. Les étoiles n’ayant plus d’emprise sur toi, tu n’es plus Bélier, case abstraite en marge d’un journal entre la section des sports et les mots croisés. Tu es toi, la somme de tes expériences, de tes mésaventures, mais aussi, et par-dessus tout, tu es ce que tu fais de ton temps, de tes envies, de tes ambitions.

Si on l’oublie souvent, il y a pourtant, dans chaque quotidien, un.e Taureau qui brille discrètement. Un.e Taureau qui traîne sur ses épaules la tristesse de ses ami.e.s et qui oublie parfois de se délester de ce poids. Les souffrances des autres ne sont pas les tiennes, mais malgré cela, novembre et ses nuits de seize heures te transformeront une fois de plus en quart de lune dans la noirceur

Premier.ère malaimé.e du zodiaque : le.a deux faces, le.a volatile, le.a people pleaser. Guess what, le dernier qualificatif est vrai, parce que pauvre Gémeaux d’amour, tous ces visages changeants, toutes ces personnalités que tu arbores, tu les arbores pour être aimé.e, parce qu’il y a peu de choses qui valent plus que ça pour toi : la validation des autres et, surtout, leur amour. Mais peut-être que novembre sera pour toi – parce que novembre force la solitude – le moment parfait pour te déposer, pour te retrouver toi et tes autres toi, seul.e.s et mille à la fois. Et si tu meurs d’envie de t’engourdir, de te saouler avec le bruit des corps qui t’entourent, fais-toi un peu violence, reste seul.e un peu plus longtemps; c’est une promesse, tu retrouveras le chemin vers toi, vers les autres aussi.

Toi qui es doux.ce

Toi qui es tendre Prépare ton tricot car pour toi novembre S’annonce d’un froid tristou [là-dessus rien contre ton signe, ce mois est rough pour toustes]

Toi qui aimes

Et qui aimes aimer Garde ta confiture home made pour janvier Pis écris-le pour toi, ce poème [oublie pas de prendre soin de toi, t’as pas à être le.a mom de chacun.e]

Un.e Lion en novembre, c’est un peu comme écouter de la musique de Noël en octobre : c’est plein de motivation. Tu en auras besoin, car comme le temps froid, les échéances de plusieurs de tes projets arrivent à grands pas. Si tu te sens dépassé.e, n’hésite pas à demander de l’aide à tes proches ou à tes collègues. En même temps que la température, tes barrières chutent et tu auras l’occasion de montrer ta loyauté. Elle te sera retournée, car les gens apprécient particulièrement l’énergie que tu dégages.

Pratique et logique, iel réfléchit, iel s’ancre au sol. Le.a Vierge s’enracine, son esprit s'accroche fermement comme un rhizome, iel chuchote son intériorité, sa compréhension, son empathie démesurée. Le.a Vierge (s’)écoute, son esprit vibre. Le sens de sa compréhension d’ellui, du monde comme de la vie elle-même est tel un reflet.

Prochainement, le.a Vierge pourrait sentir le besoin de se mettre en priorité en raison de la charge à laquelle iel fait face. Iel a besoin de réorganisation. En se concentrant sur la meilleure manière de trouver un équilibre, il sera plus facile de garder ses projets vivants et vifs. Iel ne doit pas se laisser envahir. Qu’iel sente l’homéostasie reprendre son cours, se mettre en branle.

Pour vrai, fais juste te décider.

Scorpion

Deuxième malaimé.e du zodiaque, le.a Scorpion tend au-dessus de son corps son terrifiant dard, s’assurant ainsi de garder les potentiel.les agresseur.ses à distance. Sauf que ces potentiel.les intru.es sont aussi les potentielles amours, les potentielles amitiés. Mais le ciel de novembre indique que quelqu’un qui n’est pas effrayé par ton dard s’approchera assez doucement de toi pour te glisser à l’oreille : laisse-toi aimer.

Le.a Sagittaire, c’est l’incarnation de la débrouillardise et de l’optimisme. Tu aimes rire et tu ries fort, tu aimes les histoires et tu es ô combien bon.ne conteur.euse. On ne se lasse pas de toi, tu as tellement à raconter ! Tu as une belle facilité à établir des relations, charismatique et intéressant.e comme tu es. Tu peux t’y déposer, tu sais, ne sois pas si pressé.e ! T’es tout feu tout flamme et c’est ta force comme c’est ta faiblesse.

En novembre, où ta saison débutera, le temps sera propice au dialogue plus qu’au monologue, ainsi qu’aux chaï lattés. Première piste de réflexion pour toi : le vieux dicton qui suggère que si l’humain a deux oreilles et une seule bouche, c’est pour écouter deux fois plus qu’il ne devrait parler.

À l’approche de la saison des Capricornes, tu mérites de reprendre des forces, de prendre soin de toi. Alors que tu aurais envie de se blottir au chaud à la maison, car évidemment, la meilleure compagnie, c’est soi-même, recherche la chaleur des autres. Si tu as souvent raison, en novembre, sois ouvert.e aux erreurs, aux détours et aux chemins qui, au final, te feront grandir. Finalement, sache que c’est encore correct de commander un café glacé.

Iel est souvent mystère. Là où l’idée jaillit, le.a Verseau trouve moyen de transformer son énergie en poésie. En essayant de contenir le feu intérieur, le.a Verseau, un peu comme font les arbres lorsqu’ils sont cartographiés, s’inscrivent dans l’espace, travaillent sur le sol d’un vaste, vaste océan, qui prend plus d’espace que ce en quoi iel peut plonger. Le.a Verseau est remarquable, de par sa géologie profonde et complexe. Iel devient si insaisissable qu’iel est invisible à la lumière de la mer.

Pour ce mois de novembre, les astres élargiront tes horizons. Tu chercheras à explorer et pourrais sentir de grands courants te donner espoir en les opportunités qui te sont offertes. Tu auras néanmoins besoin de prendre du recul, de te lancer dans ce voyage sans pour autant te sacrifier toi-même.

Une idylle n’attend pas l’autre, dans tes pensées comme sur la place publique. Ton couraillage olympique est fortement alimenté par Vénus en Sagittaire. Respecte tes limites de vitesse et lève le pied momentanément. Attention à ne pas négliger les conseils de tes proches, après tout, iels connaissent suffisamment tes habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Nota bene, la mélatonine n’est pas un allié de taille.

Au quotidien, au-delà de la routine boulot-dodo, les opportunités se manifestent, pas besoin de creuser très loin, cette fois-ci du moins. Jusqu’à la médiane du mois, Mercure est en Scorpion, synonyme d’un brin de chance professionnellement. Lorsque Sagittaire prend le relais le 17 novembre, attache tes Dr Martens parce que le vent vire de bord ! De grands traits de Sharpie apparaîtront dans ton front : incertitudes, incompréhensions, sentiment que tout va trop vite. Reste groundé.e. comme du cumin; la popotte, la lecture et la méditation sont de mise.

Ah! L’Afrique et ses mystères ! Des Africain.e.s vous ont-iels déjà parlé de l’œil noir ?

L’Afrique, ce magnifique continent, englobe tellement de règles fabuleuses, mais aussi sombres. Je vous parlerai ici de l’un des mythes les plus précieux de l’Afrique qui est celui de l’œil noir. Malgré la colonisation, les Africain.e.s sont très conservateur.rice.s et très attaché.e.s aux traditions et aux mythes transmis de génération en génération. Parmi ceux-ci, nous avons le mauvais regard des autres que nous appelons affectueusement « l’œil noir »; œil noir, nom très bizarre, je vous l’accorde !

En effet, l’œil noir fait partie des mythes les plus redoutés dans certains pays du continent africain. C’est l’une des croyances avec laquelle les Africain.e.s sont très strict.e.s. On dit toujours, en Afrique, qu’il faut se méfier de l’œil noir, car celui-ci peut avoir des conséquences très graves dans la vie courante. Lorsqu’il y a, par exemple, des célébrations importantes comme un mariage, une naissance ou encore une remise de diplômes, les Africain.e.s préfèrent ne pas les annoncer à tout le monde pour éviter l’œil noir. Je peux vous assurer que ce mythe est réel, car j’en ai moi-même été victime il y a de cela quelques semaines. J’ai mis sur les réseaux sociaux mes photos de graduation et j’ai fini par avoir un accident en fin de journée. Destin ou oeil noir ? Je dirais que c’est le mythe de l’œil noir qui s’est manifesté dans ma vie !

En effet, la tradition veut que ces occasions importantes soient révélées seulement aux plus intimes. L’œil noir peut être perçu aussi comme une forme de jalousie destructrice ou une transmission d’ondes négatives. En d’autres termes, dévoiler son projet à une tierce personne ne faisant pas partie de son entourage revient à prendre le risque d’attirer l’œil noir sur soi, ce qui provoquerait l’échec de ce projet.

Ennemi juré de plusieurs Africain.e.s, l’œil noir fait partie du côté obscur de la tradition africaine. Celleux qui jouent les Saint-Thomas, c’est-à-dire celleux qui veulent voir avant d’y croire, finissent toujours par être les victimes de l’œil noir. Comme il est dit, nul.le ne peut y échapper ! Ce mythe perdure dans le temps et affecte les plus vieux.eille.s comme les plus jeunes.

Ah! L’Afrique et ses mystères !

L’étymologie du mot miracle est apparue au XIe siècle après le premier récit chrétien. En effet, entre le milieu du 1er et le début du IIe siècle, le premier miracle est celui des noces de Cana –l’eau transformée en vin par Jésus. D’autres histoires de miracles sont venues s’ajouter dont la plus récente, en 1858 et reconnue par l’Église, concerne le miracle de Lourdes – l’apparition de l’Immaculée Conception (la Vierge Marie).

Par Marie-Claude Giroux, journaliste collaboratrice

Par Marie-Claude Giroux, journaliste collaboratrice

Cependant, avec l’avènement de la pensée scientifique, ces miracles ont vite trouvé des explications logiques. Parmi celles-ci, on identifie les hallucinations causées par des troubles de santé mentale, la consommation de drogues ou la malformation cervicale chez le ou les témoins.

Bien que nous n'entendions plus tellement parler d’apparitions soudaines, la croyance envers les miracles perdure encore, mais s’est toutefois transformée. Aujourd’hui, que ce soit pour réaliser un rêve ou pour exiger une intervention divine quelconque, on les demande davantage par des prières incantatoires qu’on les constate. Pour ma part, il m’est arrivé de le faire et pour être bien honnête, je le fais encore. Sans avoir de grandes convictions religieuses, j’ai développé cet automatisme pour demander, par exemple, que des bonnes nouvelles arrivent pour un proche malade ou quand je veux gagner à la loterie.

Plus sérieusement, je ne crois pas que notre destin soit entre les mains du bon vouloir des divinités, mais je suis persuadée qu’un équilibre entre mes croyances et mes actions est nécessaire pour mon bien-être personnel. Mais, bien honnêtement, je trouve que c’est divinement plus valorisant d’accomplir quelque chose grâce à mes actions.

Malgré le fait que je suis convaincue que les miracles n’existent pas, ça me fait du bien de penser qu’une personne là-haut m’écoute quand je lui fais part de mes rêves les plus fous et qu’elle pourrait avoir la capacité de les réaliser. Tu sais, les rêves illogiques, mais qui font du bien à espérer, et qui de mieux pour me comprendre qu’un possible être supra naturel.

Je ne sais pas pour vous, mais moi, enfant, dès que j’avais la possibilité de faire des potions (comprendre ici que c’était très boboche du genre de l’eau avec du colorant), j’en faisais à outrance et avec n’importe quoi. Écouter Harry Potter faisait partie de mon quotidien et je voulais tellement devenir une sorcière que ce fût mon déguisement d’Halloween plusieurs années de suite, même l’an dernier. Le temps s’est écoulé et mon souhait ne s’est pas réalisé de la façon que la petite Raphaëlle de sept ans l’aurait voulu, mais j’ai découvert encore mieux : des pratiques simples, mais efficaces, des outils de divination et une communauté tissée serrée.

On peut se mettre d’accord qu’avec les séries de livres fantastiques et les films, le terme sorcière se fait associer au domaine du farfelu, du fantastique et bien souvent de l’irréel. Sauf que les pratiques païennes sont bien réelles et sacrées, et ce, depuis des siècles, qui disons-le n’ont pas été de tout repos pour toute personne pratiquant la sorcellerie, encore moins pour les groupes ayant été colonisés. À noter qu’en tant que femme caucasienne, je ne prendrai pas la parole vis-à-vis des pratiques qui ne concernent pas les personnes blanches. Il y a énormément de pratiques dans plusieurs communautés dont je ne fais pas partie, qui sont uniquement pour elleux. Malheureusement, plusieurs pratiques du witchcraft font l’affaire d’appropriations culturelles.

Alors pourquoi après autant de temps dans l’ombre, la sorcellerie ou witchcraft connaît-elle une (re)montée fulgurante ?

Je pense qu’elle était encore présente tout ce temps, simplement plus discrète et silencieuse. Depuis le début des années 2000, on voit une sortie du placard de plusieurs mouvements : les gens osent parler, se tenir debout pour leurs croyances, le féminisme reprend une bonne ampleur depuis les dix dernières années et par le fait même la sorcellerie. Je trouve que les deux vont de pair; on tuait des femmes durant le 15e siècle en Europe et partout ailleurs simplement parce que ces femmes étaient différentes et non conformistes. Ces atrocités, malheureu-

sement, se produisent encore aujourd’hui, et ce, partout dans le monde. Combien de féminicides avons-nous au compteur au Québec depuis le Nouvel An ? J’ai perdu le compte, car mon cœur et ma tête en souffrent trop. Il est logique alors qu’on associe, moi la première, la sorcellerie au féminisme. Des femmes qui se tiennent debout au risque de leur vie.

La sorcellerie, comme le féminisme, se doit d’être inclusive : tout le monde est bienvenu et le sera toujours. Nous sommes plusieurs dans la communauté à le dire : la sorcellerie est politisée et le sera toujours. C’est avec cette pensée en tête que je viens à croire que plus le féminisme reprendra de la place, plus la sorcellerie reprendra de la force.

L’art d’utiliser les plantes, de lire les étoiles, de comprendre des choses qui sont inexplicables (les arts de la divination par exemple) fut transmis de génération en génération, majoritairement grâce aux femmes. C’est lorsque j’ai commencé à m’intéresser réellement à tout ceci, à creuser, que j’ai trouvé des bijoux de sorcellerie dans mon quotidien, que je faisais sans même le savoir, comme jeter du sel derrière mon épaule droite avant de commencer à cuisiner ou bien ne jamais trinquer avec un verre d’eau, car tu peux risquer d’attirer le malocchio. Plusieurs mœurs et coutumes auxquelles ma famille italienne prend part descendent de nombreuses générations de sorcières et de païen.ne.s dans mon arbre généalogique. Certaines traditions sont mélangées avec la religion catholique, mais dans leur fondement, elles étaient païennes.

La sorcellerie est partout autour de nous. Ce ne sera peutêtre pas évident à voir, de comprendre que ça en est, mais la plupart du temps, cela en sera. Je rêve du jour où le féminisme et la sorcellerie ne seront plus pointés du doigt comme quelque chose d’irrationnel. Un jour ça viendra, peut-être durant une pleine lune, qui sait ?

« Un jour on inventera un pin’s spécial “sorcière” qui se portera à la boutonnière comme une Légion d’honneur. J’en rêve. Ce jour-là, il sera clair que la longue persécution qui aura tué des centaines de milliers de femmes en Europe est vraiment terminée, et que sorcières nous voudrons être. Alors, le mot “sorcière” s’inversera : il deviendra honorifique. » – Catherine Clément.

Petite liste personnelle de lecture de sorcières

- Le musée des sorcières, Catherine Clément

- The door to witchcraft, Tonya A. Brown

- Italian folk magic, Mary-Grace Fahrun

- Spells for change, Frankie Castanea

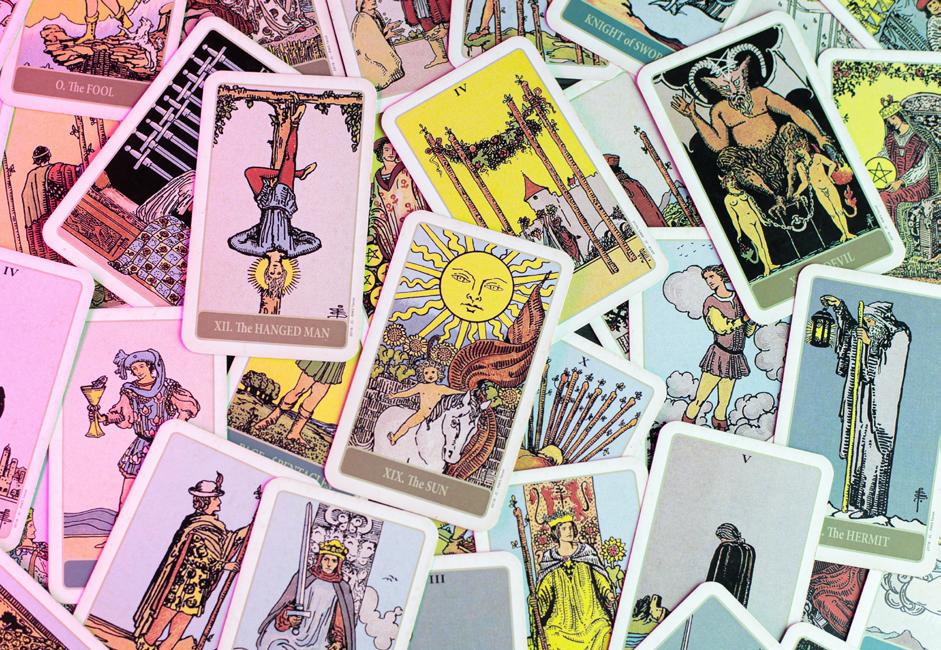

Mettons d’emblée quelque chose au clair : vous n’aurez pas affaire, dans cet article, à une spécialiste du tarot ou des oracles. Je n’aurai pas non plus la prétention de faire comme si. Pour tout dire, ma relation au tarot et aux oracles est toute neuve. Neuve, récente même, comme dans "je me sers de mon article comme prétexte pour enfin m’en imprégner ". Mon copain m’avait déjà tirée aux cartes, une fois au chalet. C’est tout. Si mon intérêt est présent depuis des lunes, c’est que, comme avec un peu tout, je n’ai jamais vraiment pris le temps de plonger dans cet univers aussi curieux et utile que créatif.

Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts14 octobre 2022

On arrive de La Poutinerie. Le fromage couik-couik et le sel des saucisses à hot-dog pourraient facilement nous préparer à une bonne semaine de jeûne. On est toustes assis.e.s en rond dans le salon de mon ami. La boule disco de sa colocataire nous surplombe. On sort mon Oracle de Lumière de Solar Éditions. Je n’ai pas le temps de faire grand-chose que mon ami s’empare du paquet, déballe le tout en deux temps trois mouvements et me le tend, en m’exhortant de brasser les cartes. « Il faut que tu transmettes ton énergie aux cartes. Je le sais, c’est ma grand-mère crosseuse qui m’a montré. » Je ne m’obstine pas, je me joue des figures comme on se joue des cartes de la QUNO familiales dans le bois avant une féroce partie de trou de cul. Après une suite de manœuvres et de gestes aussi mystérieux que méthodiques, il n’en reste plus qu’une devant moi. Ouhhhh. L’élue. Je la tourne.

La joie.

Le Tarot de la Joie est un Tarot divinatoire érotique en 69 cartes, vraiment divinatoire, vraiment érotique, qui se tire SÉRIEUSEMENT pour RIRE.

Relire cette phrase capitale, dans laquelle chaque mot compte triple, et qui exprime la raison d’être de ce jeu. Ce jeu peut bien entendu répondre à toutes vos questions d’argent, de travail, de santé, etc.

Toutefois, ne l’oublions pas, le Tarot de la Joie a été conçu pour répondre essentiellement à la question « que va-t-il m’arriver cette semaine sur le plan amoureux ET sexuel ? Et sous quelle forme ? ».

Oh, internaute attentif/ive, ne sois donc pas choqué(e) par ce qui va suivre.

Arcanes et divinations te ramèneront certes à la question amoureuse.

Mais dans le fond, n’est-ce pas la réelle raison de ta présence ici ?

Tarot et oracles : aux frontières du développement personnel, de la littérature et de la pédagogie

«

La joie nous rappelle qui nous sommes réellement, ce qui vibre au plus profond de nous et ce que notre âme a envie d’expérimenter. Rappelez-vous que la joie est la raison principale pour laquelle vous vous êtes incarné. »

(Widmer, 2020)

Parce qu’avant même de se lancer dans ces types de pratiques, pour la plupart d’ailleurs associées à une conception plutôt péjorative de l’ésotérisme, la relation que plusieurs entretiennent avec le tarot et les oracles commence en fait avec les perceptions qu’iels en ont. Pas besoin d’une utilisation religieuse du tarot et des oracles pour être en mesure de capter ce qui s’en dit dans le discours ambiant, les médias ou notre entourage pour explorer nos propres a priori. Cette relation où l’on observe de loin tient un discours en elle-même et permet de brosser un portrait des diverses représentations du tarot et des oracles, en plus de donner à voir comment ces pratiques sont médiatisées. Il y a là un lot de préconceptions qui circulent et qui contribuent à l’image que, collectivement ou individuellement, on a de ces pratiques, peu importe la position adoptée. Cette fois, j’ai décidé de balayer d’un revers de la main la formule casée de la dissertation ou de la récapitulation historique en interrogeant plutôt quelques personnes à ce propos. C’est par la singularité de l’expérience que je souhaite explorer le tarot et les oracles, cherchant à voir la multiplicité des usages que l’on peut en faire,comment on peut se les approprier, et ce, dans une perspective intimiste et anecdotique.

Les démystifier, donc. Oui, mais j’aimerais également pouvoir, à petite échelle, les dénuder des connotations qui tendent à entacher leur réputation, voir les formes que ces pratiques peuvent prendre, le sens qu’elles peuvent recouvrir, leurs occurrences et leurs différentes incarnations. Va pour le témoignage.

Autour de moi, je perçois un discours plutôt négatif. Ce n’est pas scientifique, c’est de l’arnaque, du charlatanisme. Je pense qu’il y a une confusion par rapport à la pertinence de ce genre de pratique. On a collectivement l’impression que c’est plus qu’un outil de réflexion réconfortant, mais que ça peut faire du mal parce que ce n’est pas issu de la pensée rationnelle. – Anonyme

La plupart de mes proches le voient comme une pratique ésotérique plus ou moins pertinente. Le tarot, dans la culture générale, est souvent moqué ou mis dans le même panier que le reste du bundle de la sorcière du dimanche avec son balai et son chapeau pointu. Je crois que pour bien comprendre la pratique du tarot et des oracles, il faut avoir été inhibé.e à un certain moment de notre vie dans la culture de la sorcellerie et de l’ésotérisme. D’autre part, les personnes que je connais qui pratiquent le tarot ou qui sollicitent des oracles voient le tarot et les pratiquant.e.s de celui-ci comme complètement légitimes, même que certaines personnes voient le tarot comme un référent social dans leurs décisions de vie importantes. Les pratiquant.e.s du tarot que je connais ne voient pas le tarot comme une apparition de la sainte bonté divine qui les guide dans leur vie, mais bien l’influence du hasard dans leur vie. Le hasard devient donc une entité à part entière qui peut s’exprimer à partir de diverses pratiques, telles que le tarot. Les Wiccans, tout particulièrement, ont des croyances qui peuvent parfois s’apparenter fortement à l’animisme et, tout dépendant de leur philosophie de pratique, personnifient beaucoup d’éléments de l’immatériel (le temps, l’aléatoire, les émotions, etc.) Ainsi, le tarot et les oracles peuvent être considérés comme un moyen de communiquer et d’avoir une opinion de cet immatériel. – Anonyme

J’en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, surtout sur Tik Tok. – Anonyme

Je ne suis pas extrêmement familière avec le tarot et les oracles. Je ne l’ai pas pratiqué de manière assidue ni continue. J’ai l’impression que les personnes pratiquent cela afin de conduire à une discussion avec les autres ou bien avec soi-même. Se questionner sur ce qu’on souhaite sur le futur, notre vision du passé ou bien de ce qu’on vit présentement dans notre vie. Les personnes autour de moi l’utilisent beaucoup pour le plaisir. Iels tirent une carte, lisent la signification et font le comparatif avec leur vie. Ça permet de partager un peu sur soi-même de manière ludique. – Anaïs Béland, elle/she

J’ai l’impression que c’est une manière intéressante d’introduire des thèmes de réflexion sur soi-même, mais j’ai un peu de misère avec l’aspect « prédiction du futur » que certaines personnes mettent de l’avant. [J’en entends parler] principalement de manière anecdotique du genre « ma mère s’est fait tirer aux cartes et tout ce que la tireuse de cartes lui avait prédit s’est réalisé ». – Anonyme

Je l’utilise par période. Des fois, je l’apporte partout et je vais me tirer des cartes chaque jour et d’autre fois, je ne vais pas tirer de cartes pendant des mois. Ça dépend des problèmes que j’ai dans ma vie, plus j’en ai plus je vais faire des tirages. – Anonyme

J’ai toujours eu un intérêt pour l’astrologie, les étoiles, le tarot et l’énergie. J’ai une forte intuition dans la vie, et c’est pour ça que j’ai commencé. Jusqu’à maintenant, je peux dire que mon esprit est souvent juste. J’ai mon jeu depuis un an environ. [J’ai recours au tarot et aux oracles de manière] vraiment spontanée et occasionnelle. C’est surtout quand j’en ressens le besoin. Plus souvent lorsque je suis anxieuse. – Anonyme

Je dirais [que j’ai recours au tarot et aux oracles] de trois à quatre fois par semaine, lorsque j’ai une journée plus difficile ou quand j’ai de grands événements/grands changements qui arrivent dans ma vie. – Marianne, elle/iel

[Je les utilise] environ toutes les deux semaines, mais plus quand je vis des incertitudes et j’ai besoin d’aide pour préciser mes idées. [Je m’en sers aussi] quand j’ai des problèmes ou des situations inconfortables. Ça m’aide à réfléchir sur le problème, clarifier mes idées et développer un plan d’action. – Anonyme

Je ne crois pas au destin, mais les cartes du tarot de Marseille n’ont pas été créées pour rien selon moi. On retrouve des traces de l’usage divinatoire du tarot de Marseille depuis au moins le XVIIIe siècle et il était très possiblement utilisé bien avant. Je pense que l’usage d’accessoires de divination est une manière de régler un problème en utilisant une perspective différente sur celui-ci. Les cartes du tarot classique sont les seules que j’utilise, parce que je trouve qu’elles apportent toutes un angle intéressant, des avertissements et conseils de vie pertinents et qu’elles sont assez vagues pour épouser toutes les situations. C’est un outil précieux de flexibilité mentale, il nous permet d’étudier un problème d’un angle que l’on n’aurait pas nécessairement vu sinon. C’est pour ça que je me tire les cartes, pour avoir de nouveaux guides de pensée qui me mèneraient à une meilleure analyse d’une situation problématique. Par contre, quand je tire les autres, je préfère qu’iels y croient, parce que je suis bonne pour sortir le positif des cartes et je crois au pouvoir de l’effet placebo que ça peut entraîner. [J’ai tendance à avoir recours au tarot et aux oracles] seule pour répondre à une question ou donner une intention à ma journée ou je fais des tirages à mes proches qui le souhaitent. C’est comme un jeu, j’apprends à les connaître mieux et ça nous permet d’entraîner notre flexibilité mentale ensemble. – Anonyme

Le tarot et les oracles m’apportent du plaisir, principalement. J’aime l’effet de surprise et de découvrir ce que j’ai eu et d’en faire sens. Parfois, c’est étonnant comment cela peut nous parler. J’ai souvent recours au tarot et aux oracles avec d’autres personnes. J’aime partager ce genre de trucs avec les gens. C’est plus plaisant de comparer et de partager. Je suis une personne qui aime être entourée aussi. – Anaïs Béland, elle/she

Je me tire toujours au tarot pour m’aider à m’éclairer sur une situation en particulier. Je le fais rarement uniquement pour me « divertir », il y a toujours un but. Pour moi, le tarot doit toujours répondre à un questionnement ou une problématique dans notre vie. On n’utilise pas le tarot juste comme ça. Pour moi, le tarot sert à guider mes pensées et mes intuitions. Par exemple, si j’overthink une situation, j’utilise le tarot pour me recentrer et ajuster mon attention sur cette dite situation. Sans croire dur comme fer aux cartes, elles me permettent de « guider » mes énergies dans une direction plus précise. Seule, [cela] permet l’introspection, très personnelle, presque méditative. Avec quelqu’un, je sers de guide et d’interprète. Je prends la question/problématique de l’autre et je donne la signification de ses cartes. Je suis l’interprète du tarot. Sans vouloir me « vanter » ou quoi que ce soit, mais CHAQUE fois que j’ai tiré des gens de mon entourage, les cartes répondaient TOUJOURS à la question de départ. Je laisse les gens piger leurs propres cartes, mais c’est moi qui les place et qui les interprète. Pour le moment, j’ai seulement tiré des gens de mon entourage (ami.e.s proches, chum, parents), mais j’aimerais l’expérimenter avec des gens que je connais moins! – Anonyme Avec mon partenaire, on aime se tirer trois cartes au tarot et réfléchir à celles-ci, à ce que ça représente dans nos vies respectives et de notre vie de couple. Ça nous permet de bien communiquer et de ressortir des éléments qui n’auraient peut-être pas été discutés autrement. Quand je le fais seule, c’est vraiment pour démêler mes idées, voir plus clair et réfléchir à mon passé, présent et futur. – Marianne, elle/iel

Bien que je n’aie pas réellement pratiqué le tarot moi-même, mon entourage qui l’a pratiqué s’en servait majoritairement comme élément significatif dans leurs prises de décisions. Ainsi, leurs choix importants pouvaient être guidés par les résultats du tarot ou des oracles. De mon expérience, jamais une personne n’a pris une décision seulement grâce aux divinations, c’était seulement un argument supplémentaire ou un référent dans leur vie. De mon expérience avec la Wicca, le tarot et les divinations se passaient toujours en groupe ou, du moins, en dyade. Par contre, il faut savoir que la Wicca met l’emphase énormément sur l’importance de l’expérience du groupe et de la communauté. La réalité risque d’être différente dans d’autres regroupements. – Anonyme

Pour moi, c’est un outil d’introspection qui peut apporter de nouveaux angles de pensées sur un problème, et parfois trouver un autre angle d’approche que je n’aurais pas vu nécessairement. Un peu comme écrire dans un journal intime aide à sortir toutes ses idées sur papier pour y voir plus clair, mes cartes d’oracles m’aident à réfléchir et chercher en moi des solutions concrètes à mes problèmes, me permettent de prendre du recul pour mieux analyser la situation et m’aident à relativiser l’ampleur du problème. C’est aussi rassurant de voir des cartes qui te disent que tout va bien aller et que tu œuvres dans la bonne direction, que ta patience va bientôt être payante et que de bonnes choses viennent vers toi. [J’y ai surtout recours] seul.e, mais ma coloc et certain.e.s de mes ami.e.s aiment ça aussi alors parfois on tire des cartes ensemble. Seul.e peut m’aider à me poser des questions que je ne suis pas nécessairement prête à articuler devant autrui. Avec d’autres personnes, c’est bien pour voir comment d’autres personnes analysent les cartes et découvrir de nouvelles perspectives. – Anonyme

Dans mon deck d’oracle, la carte « Rain – Fecundity » a la description : « The conditions of greater prosperity are being met. Know that all will be well. Cleanse yourself of old outdated views. You have everything you need to grow. Let yourself be cleansed. » Je l’aime, car je l’ai pigée deux fois de suite alors que j’essayais de choisir entre deux options. Je l’ai interprétée comme « les deux sont des bonnes options, mais insignifiantes sur le long terme. Tu n’as pas besoin de te prendre la tête avec ça. Choisis ce que tu souhaites faire en ce moment, et non ce que tes idées préconçues te disent de faire ». C’est toujours drôle quand tu piges la même carte deux fois de suite (je te garantis que j’avais bien brassé les cartes !). – Anonyme

Je ne sais pas pourquoi, mais la carte de la tour revenait vraiment souvent dans mes tirages. Je l’avais oublié, mais maintenant je me souviens. – Anaïs Béland, elle/she

Destruction · Changement radical · Perte et la ruine · Nouveau départ · Événements imprévus Sombre et menaçant, la Tour est l'incarnation de la perturbation et du conflit. Pas seulement du changement, mais le mouvement brusque et les secousses provoquées par les événements imprévus et traumatiques qui font partie de la vie. La Tour dans votre main est toujours une menace, et implique inévitablement la tragédie, et vous devez décider si vous allez faire face avec grâce.

Le Tour symbolise les événements imprévus et ceux à venir dans votre vie. Cependant, les changements vont dans le sens de quelque chose de catastrophique, désastreux, et e globalement négatif. Cela pourrait être lié à une sorte d’accident, de catastrophe ou de dommages dans d’autres domaines de votre vie. La réponse fournie par cette carte est non. (https://www.trustedtarot.com/fr/cartes/signification/la-tour/)

La Carte de Tarot La Tour – appelée Maison Dieu dans le Tarot de Marseille – représente une tour en haut d’une montagne, foudroyée par un éclair. La Tour s’effondre, ravagée par les flammes. Deux personnages qui rappellent les captifs de la Carte du Diable plongent tête la première dans le vide pour échapper au chaos.

L’éclair qui déchire la Tour tombe du Ciel vers la Terre, symbolisant un bouleversement dont l’origine est Spirituelle ou Divine et qui s’applique au plan Matériel, à la vie humaine. La Tour représente donc un changement brusque, une destruction matérielle. Elle représente aussi les prises de consciences qui bouleversent nos vies et impactent profondément les personnes que nous sommes. Dans le Tarot de Marseille, l’explosion semble venir non pas de l’extérieur mais de l’intérieur même de la Tour. Cela signifie une “révolution intérieure” qui mène à de grands changements internes et intimes (Le Tarot de Marseille).

Espace littérature : les tarots et oracles littéraires

Ouan. Je ne pouvais pas vraiment passer à côté de la dimension ~ l i t t é r a i r e ~ du tarot et des oracles. Pour aborder ce qui accompagne pas mal mon quotidien ces derniers temps, je me servirai de l’oracle littéraire Clairvoyantes – Un oracle littéraire de la maison d’édition Alto, de L’Oracle des sorcières de la littérature de Taisia Kitaiskaia et Katy Horan ainsi que Le Tarot littéraire conçu par Virginie Fournier et Anaïs Savignac, avec la collaboration d’Hugo Bourcier et de Maxime Nadeau et illustré par Andreea Vrabie. Présentations rapides.

L’oracle littéraire Clairvoyantes, projet collectif réalisé sous la direction d’Audrée Wilhelmy et de la photographe Justine Latour et paru depuis avril 2022, est tant disponible en version imprimée que numérique. Papier, il prend la forme d’un coffret rassemblant un livret d’accompagnement de 104 pages ainsi qu’un paquet de 45 cartes. Voici la description laissée sur le site de l’éditeur à ce propos : « Oracle littéraire aux possibilités vertigineuses, Clairvoyantes réunit quinze autrices parmi les plus inspirantes de notre littérature. Le jeu invite à utiliser le pouvoir symbolique des histoires pour observer sous un nouvel angle les défis, les rêves, les relations et les projets qui animent notre quotidien. Le coffret contient un livret explicatif et 45 cartes réparties en trois domaines : figures, lieux, objets. Posez une question, tirez une carte de chaque domaine puis allez découvrir le récit qui y est associé et son interprétation. Au fil des trames que dessinent les cartes surgissent des pistes de réflexion, des germes de rêves, un infini de possibles. » (Éditions Alto, 2022) L’œuvre cherche à mettre au premier plan le travail d’autrices telles Mélikah Abdelmoumen, Stéfanie Clermont, Hélène Dorion, Louise Dupré, Dominique Fortier, Marie-Andrée Gill, Karoline Georges, Véronique Grenier, Catherine Lalonde, Perrine Leblanc, Catherine Leroux, Chloé Savoie-Bernard, Élise Turcotte et Christiane Vadnais, qui sont pour la plupart reconnues pour leur souci de la forme. Ainsi, toutes les cartes des trois catégories sont associées à un texte relativement ouvert et fort en symboliques. La déclinaison numérique de Clairvoyantes n’établit certainement pas le même rapport au toucher et à la matérialité que son homologue papier – aspect souvent fort important lorsque l’on parle du brassage des cartes, par exemple – mais elle se dote tout de même d’un élément supplémentaire et exclusif, soit la lecture des textes des cartes et figures par diverses comédiennes. Intéressant.

En ce qui concerne plutôt L’Oracle des sorcières de la littérature de Vega Éditions, le coffret contient 70 cartes illustrées et un livret d’accompagnement de 60 pages et présente « 30 écrivaines aux pouvoirs extraordinaires, des cartes de trente auteures, connues ou oubliées, qui ont marqué l’histoire de la littérature grâce au pouvoir de leurs mots. Parmi elles, Toni Morrison, Virginia Woolf, Anaïs Nin et Gertrude Stein. Le jeu est complété de quarante peintures sur le thème de la sorcellerie. » (Les Libraires, 2022). Néanmoins, le caractère littéraire ne se manifeste pas exactement de la même façon que chez l’oracle d’Alto, bien que dans les deux cas, on souhaite valoriser des figures féminines fortes. Ici, il n’est pas question de textes littéraires associés aux cartes, mais plutôt des résumés du travail et de l’œuvre des autrices en question, ce qui permet aux utilisateur.rice.s de découvrir tout un pan de classiques de la littérature au féminin en plus de repenser ces figures d’écrivaines émancipées, visionnaires et emblématiques à travers le temps.

Quelque chose de similaire est à observer du côté du projet Le Tarot littéraire , proposition reprenant 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour chacun des arcanes, un.e auteur.rice fut sélectionné.e en fonction de l’association possible entre la carte et leur œuvre. Encore une fois, on reste dans une visée divinatoire, avec un livret d’accompagnement qui sert à décrire et expliquer les cartes du tarot. Néanmoins, on se sert de ce que l’on connaît de l’auteur.rice et de son travail pour aider et guider notre interprétation et ainsi répondre à nos questions. Les cartes sérigraphiées en noir, blanc et or et se présentant dans un sac en velours noir représentent de nombreuses heures de travail pour l’équipe de conception. Sans pour autant présenter des portions de création littéraire, ces deux oracles littéraires incitent à se plonger dans les œuvres de fiction et de poésie en faisant appel à notre propre créativité et en nous encourageant à écrire notre propre histoire, à être agentif.ve.s.

Dans les trois cas, ce qu’on remarque, c’est non seulement les façons dont l’immersion littéraire se conjugue aux arts divinatoires pour leur conférer des orientations particulières, mais également un

déplacement, une redéfinition du livre papier. Les œuvres présentées appartiendraient en ce sens non pas à une littéraire dite conventionnelle, mais plutôt à des pratiques appartenant à ce que l’on nomme les arts littéraires. Plus qu’une question de littérature, se dégage des trois propositions un souci de la forme, certes, mais aussi de la filiation et de la transmission, facteurs qui semblent constituer le fondement de ces oracles et tarots littéraires. On y retrouve d’ailleurs une forme de revalorisation et de renouement avec la tradition orale, trop souvent évacuée par l’écriture. En plus de la dimension introspective de la cartomancie qui nous pousse à reconsidérer notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes, les tarots et les oracles littéraires égayent cette pratique en lui octroyant un côté ludique et en venant accentuer leur dimension narrative. On pose des questions et on écoute, mais on se raconte, aux autres et à soi-même, surtout.

L’arcane La Force, est la onzième lame du Tarot de Marseille. Elle représente une femme de profil tenant la gueule d’un chien. Ici le symbole de la femme est celui d’une volonté humaine douce et le symbole du chien celui de nos instincts. L’arcane La Force est une véritable alliance entre la volonté et les instincts. C’est la source de la maitrise aussi bien de soi-même que des situations extérieures. Avec La Force nous manifestons notre énergie vitale et notre force de caractère. C’est un arcane qui évoque notre courage et notre détermination à aller au bout de nos objectifs.

La Force représente la capacité de réalisation de ce que nous désirons. La Force est un accord entre nos désirs et nos aptitudes à les mettre en œuvre. Elle est une vision claire de nos objectifs à atteindre.

La Force est un symbole de l’union et de ce fait elle représente les alliances et le mariage. C’est une union réussie et harmonieuse.

Dans sa face sombre, La Force représente les conflits, le fait de se mettre la pression et d’exiger trop de soi-même. Elle est une image des abus de pouvoir et d’une façon générale de l’opposition et du désaccord entre la volonté et les désirs.

Ce que représente l’arcane 11 La Force sur le plan du développement personnel :

Le positif

J’ai de l’’énergie et une grande force vitale. Je vais au bout de mon projet pour sa réussite.

Je me donne un objectif et je l’atteins. Je maitrise une situation. Je suis déterminée.

J’unis des forces opposées ou différentes. J’obtiens une alliance et je réconcilie les parties.

Je me marie. J’obtiens ce que je veux. Je suis l’axe d’une situation. Je fais preuve de logique. Le négatif, à l’envers

Je vis un conflit. Je rencontre un obstacle majeur, une opposition interne ou externe.

Je suis partagée et je ne parviens pas à tenir mes objectifs. Je lâche prise. Je me sens fragile.

Je force trop les choses et me force trop moi-même. Je veux trop obtenir à tout prix.(Le Tarot de Marseille)

« Nous croyons qu’être fort consiste à ne pas montrer notre vulnérabilité. Que cette puissance nous offre la possibilité ne nous protéger, de ne pas ressentir, de tout contrôler. Celle qui permet de transcender chacune de nos épreuves en apprenant et en comprenant mieux chaque fois. Celle qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet, à notre tour, de soutenir les autres lorsque nous en avons l’énergie. […] Ne vous laissez pas déstabiliser par la peur projetée parfois par votre entourage ou encore la société, car vous êtes fort. » (Widmer, 2020).

Le tarot-conte : une histoire d’amour Bon. Je vous vois déjà me rebattre les oreilles en me demandant pourquoi ne pas avoir inclus le tarot-conte dans la section sur la littérature. Le tarot-conte en fait partie, mais pas exclusivement. On déplace un brin l’intérêt. C’est qu’il y a avec cette forme particulière de la pratique du tarot et des oracles quelque chose qui s’inscrit bien au-delà du texte et de l’écriture. Si j’ai choisi de m’y attarder, c’est en fait en raison de son utilisation en contexte pédagogique. Ben oui! Cette fois, c’est avec Leïla Sikouk, doctorante en études littéraires, que je me suis entretenue. Elle m’explique que « lorsque l’on lit ‘‘tarot-conte’’, on imagine souvent un tarot classique, revisité avec l’univers des contes, dans un décor de princes et princesses ou de personnages issus des récits de Perrault. Il est vrai que l’on en trouve beaucoup de la sorte et de très beaux ! L’imaginaire ésotérique peut aisément se (con)fondre avec l’univers onirique. Or, le tarot-conte, qui lui me semble encore peu développé pour le moment (j’aimerais d’ailleurs en créer un bientôt !), désigne plus spécifiquement des cartes dont l’illustration ou les mots clés qui s’y inscrivent permettent de stimuler la créativité du lecteur pour l’invention d’une histoire. Bref, le tarot-conte, ce sont des cartes stimulatrices d’histoires ! De la même façon que je vois les oracles comme des ponts pour se connecter à son intuition, je vois les tarots-contes comme des tremplins pour stimuler son imagination. »

Quel lien avec la pédagogie ? C’est que, pour l’instant, la plupart des tarots-contes se destinent aux enfants et s’avèrent particulièrement utiles pour les enseignant.e.s : « En effet, c’est une vraie question pour les enseignant.e.s, particulièrement du primaire et du secondaire : comment enseigner l’imagination ? J’ai eu l’occasion d’y réfléchir à l’occasion de mon mémoire d’enseignement de maîtrise portant sur le sujet Enseigner l’imagination, le paradoxe de l’enseignant et ce n’est pas simple d’y répondre ! L’imagination est partout dans les programmes de français, comme si elle allait de soi, mais qu’est-ce que l’imagination ? Puis, d’abord, est-ce que ça s’enseigne, l’imagination ? En effet, en tant qu’enseignante, j’ai rencontré des enfants pour qui inventer une histoire est un vrai casse-tête, tandis que d’autres en écrivent en un jet, voire débordent du cadre de la consigne tant leurs idées fusent ! Le tarot-conte est ainsi un superbe outil pour aider les enfants et même les étudiants à créer. Pour l’imagination, nulle limite d’âge n’existe ! C’est pour les grands et les petits. » Plus spécifiquement, on se servira du tarot-conte en contexte de pédagogie différenciée. Selon Leïla, « les cartes sont autant de bases et fondations matérielles solides qui guident l’élève dans son cheminement créatif abstrait. Il peut ainsi tirer le fil de l’histoire à l’aide de ces balises.

Les cartes du tarot-conte agissent comme une véritable carte (au trésor) : elles aident l’enfant à se situer, à trouver des repères pour être mieux orienté dans son élan créatif plus ou moins spontané. C’est pourquoi, le plus souvent, elles proposent des personnages (animaux, humains, héros, etc.), des lieux, des objets, etc. qui (re)constituent la trame et le schéma narratif – soit l’itinéraire – de l’histoire. De plus, la dimension ludique permet à l’enfant d’apprendre et de progresser en récit d’invention, en élocution, en rédaction, sans trop de contraintes. Ou plutôt, avec des contraintes plaisantes et stimulantes, comme pour l’Oulipo. De nombreux jeux de société sont ainsi des tarots-contes qui s’ignorent ! » Pour rebondir sur les témoignages déjà récoltés, bien que le tarot puisse se pratiquer en groupe, beaucoup l’associent à une pratique individuelle et plus intime. Du côté des tarots littéraires, bien que l’oralité soit valorisée par la dimension narrative, la pratique reste relativement associée à l’écriture, à une lecture que l’on garde pour soi. Le tarot-conte se démarque en ceci qu’il tend à la fois à réinvestir la dimension orale des contes traditionnels que l’aspect plus collectif et rassembleur de ces derniers. Même, il s’agit là d’un outil que mêmes les psychologues, en dehors du son caractère ludique, peuvent se réapproprier : « D’une certaine façon, je trouve en effet que le tarot-conte ramène à l’héritage oral et collectif du conte ancestral puisqu’il s’agit de placer le.a tireur.se de cartes en conteur.euse-improvisateur.rice. Certes, on peut tout à fait piocher les cartes et écrire à partir de ces sources d’inspiration, mais la dimension visuelle des cartes, avec des illustrations et des techniques artistiques plus ou moins travaillées selon les cas, peut offrir une dimension scénographie qui n’est pas sans rappeler l’origine traditionnelle des contes oraux. Le geste même de retourner et d’exposer les cartes représente un geste mimétique et théâtral. Un tarot-conte improvisé oralement peut même se lire comme un album de littérature jeunesse. Les pages tournées sont autant de cartes révélées, avec leurs nouvelles couleurs, tonalités et péripéties. Par ailleurs, le tarot-conte est aussi utilisé par les psychologues, afin d’aider les enfants

à mettre en mots leurs émotions enfouies. Les cartes du tarot-conte agissent bien comme de vraies stimulatrices, que ce soit d’imagination ou d’inconscient. Le tarot-conte est un terreau fertile pour toutes sortes de fleurs ! »

On comprend donc qu’il y a autant de déclinaisons et d’usages du tarot et des oracles qu’il y a de pratiquant.e.s. Plus qu’une simple histoire d’arnaque ou de prédictions, ces pratiques se posent comme un déclencheur à la réflexion et à l’introspection, permettant de mieux se connaître ou de jeter un éclairage nouveau sur une situation, de remettre à l’avant-plan des figures qui valent la peine d’être redécouvertes ainsi que d’apprendre et de mobiliser l’imagination. De quoi remettre à leur place les grands-mères crosseuses.

Wilhelmy, A., Abdelmoumen, A., Clermont, S., Dorion, H., Dupré, L., Fortier, D., Gill, M-A., Georges, K., Grenier, V., Lalonde, C., Leblanc, P., Leroux, C., Savoie-Bernard, Turcotte, É., Vadnais, C. et Latour, J. (2022). Clairvoyantes. Un oracle littéraire. Les éditions Alto.

Kitaiskaia, T. et Horan, K. (2022). L’oracle des sorcières de la littérature. Les éditions Vega.

Widmer, A. et Avada, J. (2020). Oracle de Lumière. Les éditions Solar.

Savignac, A., Fournier, V. et Vrabie, A. (2018). Le Tarot littéraire. Éditeur non spécifié.

Une grande peur que j’avais, jeune, était celle de l’eau. De la mer, des lacs, du fleuve. Envisager un monde entier sous mes pieds, un monde marin qui pouvait m’engloutir, me figeait complètement. C’était un monde trop grand, trop creux et trop sombre pour moi, et c’était un environnement où je n’arrivais même pas à bien me mouvoir : quoi de plus terrifiant. Cette peur s'est accompagnée au fil des années d’une grande admiration, et mon vertige des profondeurs ne me semble désormais que l’un des éléments qui composent ma relation à l’eau. Notre relation s’est complexifiée. La crainte est amplifiée par le brouillard, les glaces, l’air humide qui chancelle, mais elle est désamorcée par la compagnie, les histoires et le temps à patauger dans l’eau. Et de ces choses qui persistent, il y a cette aura de mystère qui rôde autour du fleuve, telle une brume sournoise qui ne veut pas s’effacer à l’aube.

Par Sabrina Boulanger, journalistemultimédia

Note : certaines réalités décrites dans ce texte sont particulièrement genrées, d’où l’utilisation spécifique du masculin.

Là où peuvent exister les fantômes J'avais aussi peur du sous-sol sombre, non fini et froid de chez mes parents, là où mille recoins pouvaient cacher les monstres de mon imagination. C’est chose connue depuis longtemps : les espaces incompris catalysent le frétillement des esprits. Et la montagne et la mer sont de ces lieux à l’origine d’une foule de créatures et de mythes : ce sont des endroits difficiles d’accès, dont les aléas particulièrement abrupts suscitent la peur. Ainsi, la mer représente certes richesse et liberté, mais elle se compose également d’angoisse et de violence – elle est à la fois vie nourricière et mort tempétueuse. Ses eaux couvent des êtres et des lieux étranges qui ont longtemps été inaccessibles, et le vent y tourne bien vite. Puis cette mer, avec sa robe infinie, chatouille l’imaginaire et répond au besoin de rêver, en stimulant à la fois les belles histoires et les vilains personnages.

Le Saint-Laurent recueille depuis des siècles des rêveries, celles des autochtones comme celles des migrant.e.s européen.ne.s. Ce fleuve-vieillard a témoigné du métissage progressif parfois doux, souvent pas, de leurs cosmologies respectives. Tandis que les Européens naviguaient précautionneux de leurs monstres à eux, c’est de Atshen qu’ils devaient se méfier, ici. Et puis ces lieux que les Européens baptisaient de noms chrétiens et royaux, les Premiers Peuples les avaient déjà nommés puisque parcourus depuis des millénaires : « les Autochtones ne donnaient pas de nom aux lieux sans y avoir d’abord observé, exploré et senti les esprits. Ils n’imposaient pas les noms, ils les découvraient » (Cisnaros, 1987, p. 22). La terra nullius1 que pensait voir le colonisateur était plutôt un territoire mal lu.

Et pourtant. Dit-on qu’une oreille tendue permettait autrefois d’accéder à cette magie qui se cachait un peu partout, parmi les craquements de la glace et les hululements du vent. Les paysages laurentiens aiment se voiler de brume et entretenir le mystérieux, ce n’est pas nouveau. Les fantômes dormaient dans les anses à l’ombre des épinettes avant de s’immiscer dans les sous-sols.

1 « territoire n’appartenant à personne »

Gaston Desjardins (2007, p. 249) déplore la façon actuelle de consommer les paysages, derrière un écran ou une fenêtre de voiture qui file vite, à la façon fast food. Il invite plutôt à observer les milieux vivants qu’ils constituent vraiment; un paysage interagit avec qui s’y plonge – c’est une combinaison multisensorielle qui se décline ad vitam æternam en fonction du temps qu’il fait, de l’heure de la journée, des états d’âme. Il est bâti avec les toponymes et les récits, coconstruit de représentations et de symboles.

Un paysage ne peut être réduit à la qualité visuelle de ce qui s’élève devant nos yeux, ce serait limiter la part de l’affect qui le forge, et réduire le rôle de l’observateur. Non – le paysage comprend cet aspect humain qui le singularise, il fait partie de l’identité de la collectivité qui l’habite. Cet amalgame complexe qu’est le paysage, face à la sensibilité, révèle ses fantômes – il en a vu des vertes et des pas mûres – et s’est imprégné de tout ce vécu.

Les vérités se côtoient Le terme mythe provient du grec muthos qui veut dire récit, légende, et se rattache à un objet, qu’il représente. Le mythe prend pour fondement le sensible et l’imaginaire, ce qui le rend indissociable de la culture d’une société. (Paulet, 2006, p. 21) Le mythe se soumet à une logique qui est sienne, il est issu de la relation entre un peuple et son environnement, et est parfois teinté de ses peurs et de ses tabous. Il n’est pas une chose fausse, mais n’est pas la seule vérité.

La légende, elle, construit un narratif fictif qui s’évade de l’imaginaire collectif.

Le mystique coexiste avec le scientifique, ces systèmes de connaissance du monde ne s’invalident pas respectivement. À plusieurs égards, ils se complètent dans la quête de sens et de savoirs sur l'environnement, les humains, les animaux.

Et assurément, ces deux mondes comprennent leur part de mystère, d’irrésolu qui nous laisse sur notre faim.

« Qu’on m’apporte un astrolabe, une boussole. Je suis perdu. Je contemple donc la mer et les alentours à partir du navire. Mais le navire aussi m’échappe, comme la philosophie, comme la géométrie. La mer est pleine de mystères et de connaissances qui ne me parviennent pas. Et la fée des glaces n’arrive pas tout à fait à faire dissiper le mystère. Où est l’immanence? Où se cache la transcendance? Je cherche de plus en plus refuge dans le navire. Là où je sais que ce que je ne comprends pas existe. Le navire m’échappe, mais je crois au navire. Je n’ai pas le choix. Je pratique la foi du charbonnier. J’appartiens sans condition au navire du savoir et au savoir du navire. À tous risques. Et pour me rassurer, je me cite Michel Serre :

… ne parle-t-on de mythe que par ignorance de la géométrie…

Ce qui ne l’empêche pas de naviguer autant le navire que l’Odyssée. » (Perrault, 2022, p. 207)

L’île, emblème du rêve D'innombrables îles ponctuent le fleuve et l’estuaire et le golfe. Elles ont hébergé des ermites, des naufragé.e.s, des cimetières, des amours, des villages, des malades, des contrebandes, des phares – toutes ont quelque chose à raconter. Les îles ont de particulier qu’elles sont eau comme elles sont terre, elles sont espaces introvertis. Gaston Desjardins les présente comme l’union entre passé et présent, comme les gardiennes discrètes des vieilles mémoires. Dans l’imaginaire maritime, l’île sert de relais au désir, un désir celui de l’autre et de l’ailleurs. (Desjardins, 2007, p. 124) L’île représente l’espoir, elle est halte vers le rêve, lourde signification pour ces parfois minuscules rocs émergés. En ces lieux peu fréquentés si ce n’est que par quelques bateaux lointains, les fantômes y vivent en paix – peut-être dans l’attente de la visite, qui sait.

Dieu et le diable contemplaient l’horizon depuis le cap Diamant, songeurs. Devant eux se trouvaient pêle-mêle pierres, forêts, montagnes, lacs, ciel, sable, nuages et mer. Les deux personnages, d’un commun accord, décidèrent de faire le ménage dans le portrait. Le diable fut chargé de mettre en scène le fleuve Saint-Laurent. Il creusa un lit, sculpta caps et falaises, déposa plages et rochers, puis y versa l’eau. Le diable prit un pas de recul et admira son œuvre : il en était si fier! Taquin, il défia Dieu de faire mieux. Dieu, un brin susceptible, s’emporta devant la vantardise du diable. Il souffla une tempête si effroyable que le diable, pris de terreur, s’enfuit en courant en direction de l’Atlantique. Chacun de ses pas sur le fleuve faisait émerger la terre de l’eau, et c’est ainsi que le Saint-Laurent s’est tapissé de toutes ses îles. (inspiré de Desjardins, 2007, p. 122)

Les pêcheur.euse.s, les boat people et les colonisateurs ne connaissent pas la même face du Saint-Laurent. Les premiers connaissent ses bancs de morue, ses marsouins, ses maquereaux, et s’aventuraient tous les jours dans les eaux périlleuses pour nourrir leur famille. Les habitant.e.s de ses rives étaient des pêcheur.euse.s avant d’être des cultivateur.trice.s – on dit que le pays s’est d’abord vécu depuis la mer. Une telle proximité avec le cours d’eau n’est pas sans se refléter dans la relation entre les habitant.e.s et le fleuve : leurs quotidiens liés les forgent mutuellement. Parfaitement au courant des dangers, le pêcheur superstitieux mettait toutes les chances de son côté en laissant à quai femmes, prêtres, cercueils et blasphèmes. (Desjardins, 2007, p. 304) En fins observateurs, ils avaient appris à lire les respirations, les manies et les humeurs de leur fleuve pour évaluer le danger d’y naviguer.

Mais même les jours où les astres semblaient alignés, un rien pouvait renverser les prévisions et les avaler tout rond. Un pêcheur qui partait en mer n’était jamais certain de revenir, au grand dam de sa famille qui ne pouvait que prier et attendre. Les tragédies du Saint-Laurent sont nombreuses et bien souvent à l’échelle humaine : on parle de centaines et probablement de milliers de naufrages qui ont emporté encore plus de vies.

Le fleuve est beau et généreux, mais il est aussi cruel et sans pitié. Il garde à lui les âmes avalées, dont le vent des grèves charrie parfois les lamentations sourdes. Il en sera de nos morts, comme il en fut de nos vies, partagés entre la terre et l’eau. – Desjardins

la vieille chaloupe elle flotte encore la vieille chaloupe flotte encore elle nous porte mais on s’éloigne de la rive ne mettez pas les mains dans l’eau vous ne voulez pas réveiller ce qui dort dans ses noirceurs – Patrice Desbiens

Y a-t-il des eaux naviguées qui n’ont jamais connu de naufrages? La mer et la mort vont de pair, surtout avec les courants agités, les écueils, les hauts-fonds, les vents imprévisibles et la tendance à la brume du fleuve. Avec près de 400 bateaux coulés autour d’elle, Anticosti est réputée être le cimetière du golfe. Peut-être compte-t-elle même davantage de fantômes que de cerfs de Virginie. Mais des naufrages, il y en a eu en amont et en aval aussi – parmi ceux qui ont grandement marqué les mémoires, mentionnons celui de l’Empress of Ireland, le 29 mai 1914, où 1012 des 1477 passager.ère.s ont péri dans les eaux froides du Saint-Laurent, au large de Rimouski. Une collision dans la brume a percé la coque du navire, qui a sombré en 14 minutes.

La lumière des phares et le hurlement des cornes de brume ont grandement aidé les navigateur.rice.s des eaux périlleuses. Ce n’est qu’en 1807 que le Saint-Laurent voit son premier phare s’ériger, sur l’île Verte. Les infrastructures et leurs gardiens étaient entièrement tournés vers le large, leur existence était vouée, beau temps mauvais temps, à prendre soin des marins en leur indiquant les dangers. Et bien sûr en faisant office de présence rassurante, même si lointaine. L’histoire des phares du Québec en est une belle mais douloureuse, construite sur le dos des mort.e.s afin de veiller sur les vivant.e.s.

Clôture de ce texte de territoire, de fleuve et de fantôme sur les paroles de Cisneros, qui nous invite à réfléchir à l’espace mythique qu’il nous reste.

« Je crains pour le Québec. Il se croit petit mais il est un beau géant. Entouré en trois points cardinaux par une culture de vocation expansive, il ne reste que le Nord comme refuge mythique, comme réserve spirituelle. Mais tant qu’on continuera à voir le Grand Nord en termes purement économiques et politiques, les cancers de l’ambition humaine gagneront la bataille. L’identité et l’âme québécoises sont en danger, aussi bien que les indigènes de ces forêts et toundras, aussi bien que les esprits de ces lieux sauvages. » (Cisneros, 1987, p. 27)

Cisneros, D. (1987). Les lieux sauvages. Urgences, (17-18), 19–27. https://doi.org/10.7202/025417ar

Desbiens, P. (2020). Poèmes. L’Oie de Cravan.

Desjardins, G. (2007). La mer aux histoires : voyage dans l'imaginaire maritime occidental : de l'Antiquité méditerranéenne jusqu'aux rives du Saint-Laurent. Éditions GID.

Paulet, J.-P. (2006). L'homme et la mer : représentations, symboles et mythes. Economica.

Perrault, P. (2022). Le mal du nord. Lux.

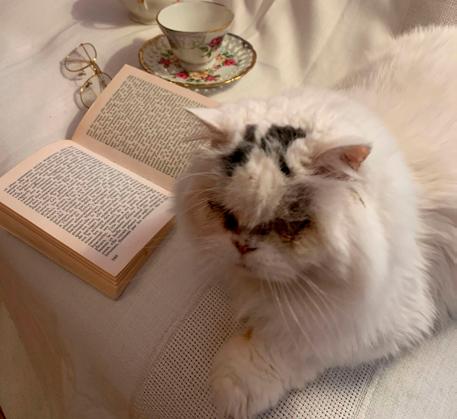

Les chats noirs ont une bien mauvaise réputation auprès des superstitieux.se.s. Associés aux sorcières, aux mauvais sorts, à la malchance et même aux présages de morts, ils feraient l’objet de notre méfiance depuis qu’Héra, la femme de Zeus, ai transformé sa servante en chat noir. Depuis ce mythe, et bien que nous les ayons domestiqués il y a quelque 10 000 ans, leur mauvaise notoriété leur colle injustement à la fourrure avec presque autant d’insistance qu’une puce, car soyons réalistes, ils ne sont ni augures ni amis de sorcière. Cela étant dit, si croiser un chat, peu importe sa couleur, ne nous attire pas le mauvais œil, leur présence est tout de même un mauvais auspice, non pas pour nous, mais pour la stabilité des écosystèmes.

Par Ludovic Dufour, chef de pupitre société

Les études sont de plus en plus nombreuses sur le sujet : les chats domestiques sont une espèce envahissante. Présents sur tous les continents, même les archipels les plus isolés ont leurs populations de chats domestiques errants.

Chat domestique, chat errant, chat sauvage ?

On entend ici par chat domestique la race des chats des domestiques Felis silvestris catus . Les chats errants appartiennent à la même espèce, mais survivent sans l’aide de l’humain. Ce sont donc des chats domestiques par leur espèce, mais errants par leur mode de vie. Le terme chat sauvage selon le contexte peut indiquer l’espèce Felis silvestris ou n’importe quels félins semblables à un chat vivant dans la nature.

On utilisera donc dans ce texte le terme chat domestique pour désigner l’ensemble de l’espèce, peu importe s’ils ont un propriétaire ou non, chat errant pour mentionner spécifiquement les chats domestiques sans propriétaire vivant plus ou moins indépendamment du genre humain et chat sauvage pour l’espèce Felis silvestris.

Leur cycle de reproduction rapide – une chatte peut avoir trois portées par année – rend le contrôle de leur population difficile. De plus, ils reçoivent parfois des soins et de la nourriture de notre part, ce qui favorise la survie de cette espèce plutôt que d’autres prédateurs. Outre les populations errantes, les chats gardés comme animaux de compagnie qu’on laisse régulièrement aller à l’extérieur bénéficient évidemment de bien des avantages, nourritures abondantes, abris, vaccins pour ne nommer que ceux-là. (Trouwborst, 2020) Résultat, leur nombre monte en flèche et dépasse largement celui des prédateurs de même taille. La population de chats domestiques mondiale pourrait dépasser le milliard, tandis que, selon les estimés les plus généreux, toutes les autres espèces de félins combinés ne représentent que 10 millions d’individus. (Hunter, 2015)

Alors comment les chats domestiques sont-ils problématiques ? Principalement par la prédation. Même les chats les mieux nourris gardent un instinct de chasseur, couplé à une densité de population élevée, leur nombre de prises monte rapidement. (Trouwborst, 2020) Leurs victimes sont variées et nombreuses. Aux États-Unis, en prenant en compte seulement les estimations les plus basses, le chat domestique tuerait annuellement 1,4 milliard d’oiseaux, 6,3 milliards de mammifères, 258 millions de reptiles, et 95 millions d’amphibiens. (Loss, 2013) Au-delà de la perte directe que cela représente pour les espèces chassées,

les autres prédateurs souffrent également de cette compétition, car leur nourriture devient de plus en plus rare. (Trouwborst, 2020)

Bien que les chats errants soient ceux qui chassent le plus, poussés par la nécessité, les chats ayant des propriétaires sont aussi de grands chasseurs. Certaines études évaluent qu’entre 50% et 80% des chats qui vont régulièrement à l’extérieur chassent. De plus, ils ne ramèneraient qu’entre 23% et 10% de leurs proies à leur domicile ce qui peut nous faire sous-estimer leur succès. (Trouwborst, 2020)

Mais l’effet des chats domestiques sur l’écosystème ne s’arrête pas qu’à la prédation. Le succès des migrations d’oiseaux peut être affecté par la simple présence de chats, particulièrement sur des îles isolées. Les oiseaux migrateurs doivent trouver des endroits propices pour se reposer et trouver à manger avant de continuer leur voyage, or la présence de prédateurs, dans ce cas si de chats, peut encourager ces migrateurs à raccourcir leurs arrêts. Même en ayant un effet de prédateurs limité, les chats revoient le succès de ces voyages à la baisse. (Medina, 2014)

L’hybridation contribue également au déclin de certaines espèces proches du chat domestique. Certains chats sauvages dont la population est très basse se reproduisent avec les chats domestiques, ce qui crée des hybrides au

lieu d’augmenter le nombre de représentants de l’espèce menacée. Finalement, les chats sont porteurs de maladies et de parasites qui, dans certains cas, peuvent se transmettre à d’autres prédateurs, au bétail ou aux humains. (Medina, 2014) Au total, le chat domestique a été impliqué dans la disparition de 63 espèces, deux de reptiles, 21 de mammifères et 40 d’oiseaux, c’est-à-dire 26% des extinctions contemporaines de ces groupes. (Trouwborst, 2020)

Vu les conséquences dramatiques que les populations de chats domestiques, autant errantes qu’apprivoisées, ont sur l’écosystème, les scientifiques appellent à l’action. Non seulement des mesures de préventions sont souhaitables, mais les lois internationales concernant la protection des espèces menacées requièrent clairement leurs implémentations par les gouvernements. (Trouwborst, 2020) Alors quelles politiques doit-on mettre en place ?

C’est ici la partie qui ne va pas plaire aux amoureux.euse.s des chats. Les chercheur.se.s indiquent que les demimesures sont insuffisantes ou qu’elles ne s’attaquent qu’à une partie du problème. Bien qu’une clochette attachée au cou d’un chat réduise l’efficacité de sa chasse, il ne l’élimine pas complètement. Les clôtures conçues pour garder les chats à l’extérieur de certains territoires peuvent être détruites. La stérilisation réduit la surpopulation, mais n’en-

lève pas la prédation. Une étude résumant les effets des chats domestiques sur l’écosystème et l’obligation des gouvernements d’y remédier selon les accords internationaux identifient les deux mesures les plus efficaces. Premièrement, l’élimination la plus complète possible des populations de chats errants. Deuxièmement, l’interdiction de l’accès à l’extérieur aux chats de compagnie. (Trouwborst, 2020)

Cependant, plusieurs détenteur.rice.s de chats s’opposent farouchement à cette idée. Dans une étude conduite dans une ruralité anglaise, 73% des propriétaires estimaient que les chats tuant des animaux sauvages ne sont pas un problème et 98% repoussent l’idée de garder leur chat sur leur terrain en tout temps (McDonald, 2015).

Encore pire, des études s’intéressant à l’impact des chats domestiques sur l’écosystème et aux méthodes pour le limité sont visées par des campagnes de discrédition. Des groupes défendant les chats errants répandent de la désinformation et cherchent à cacher l’étendue réelle du problème. Ainsi, ils cherchent à diminuer les mesures entourant le contrôle des chats de compagnie et errants. Malgré le consensus scientifique sur l’impact des chats domestiques, la présence de ces groupes à des conférences scientifiques et à des tables rondes politiques est parvenue à influencer les décisions les concernant. (Loss, 2018)

Si nous nous sentons souvent démuni.e.s face aux catastrophes environnementales présentes et à venir, ici nous sommes bien capables d’agir ; il suffit de garder nos animaux à l’intérieur. Certain.e.s sont cependant hésitant.e.s face à cette solution. Selon elleux, les chats sont faits pour vivre à l’extérieur, ils devraient aller et venir où bon leur semble et ils seraient bien malheureux d’être enfermés à l’intérieur.

Cependant, des recherches indiquent que ce n’est pas le cas. Au contraire, les chats d’intérieur sont généralement en bien meilleure forme que les chats d’extérieur. En les laissant aller dehors, on expose nos compagnons à de nombreux dangers. Maladies, prédateurs, combats avec d’autres chats ou accidents de la route menacent régulièrement la santé des chats lors de leurs promenades.

Si les chats d’extérieur ont une espérance de vie d’environ quatre ans et demie, leurs homologues de salon en ont un de 15 ans. (Zoran, 2011)

Cela étant dit, les chats d’intérieur ont des besoins particuliers, les propriétaires doivent s’assurer que leur environnement est adéquat et stimulant à la fois pour éviter les comportements désagréables et s’assurer du bien-être de l’animal. D’abord, les expert.e.s recommandent des espaces élevés confortables où les chats peuvent fuir les sources de stress et observer leur environnement en sûreté. Leur instinct à la fois de prédateur et de proie les encourage à trouver refuge en hauteur et y fixer leurs futures prises. Plus de chats implique également plus d’espace, il est donc important d’en avoir suffisamment pour ne pas créer de compétition inutile entre les animaux. (Herron, 2010)

Ensuite, la nourriture et la manière de l’acquérir sont une bonne source de stimulation. En reliant la nourriture aux jeux, les chats peuvent satisfaire leur instinct de chasseur. Certains jouets sont spécifiquement conçus pour distribuer de la nourriture quand ils sont manipulés. On peut aussi donner des gâteries simplement quand on joue avec lui. Il faut aussi s’assurer que l’animal puisse manger dans un coin tranquille où il ne sera pas perturbé par des bruits ou d’autres animaux. Comme ils sont habitués à manger de petites proies en chasseur solitaire, il vaut mieux séparer les bols de nourriture des différents chats. (Herron, 2010)

De plus, pour éviter les comportements indésirables, on peut donner des alternatives appropriées. Par exemple des objets pour que les chats y usent leurs griffes, certains aiment bien simplement griffer l’écorce. Pour préserver nos plantes souvent victimes de nos félins, on peut en asperger les feuilles de substance désagréable au goût. Au contraire, on placera d’autres plantes, préférablement de l’herbe à chat, près des aires de repos pour encourager leur consommation. (Herron, 2010)