NOUS SOMMES

Rédactrice en chef

Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca

Cheffe de pupitre actualités

Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca

Cheffe de pupitre aux arts

Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca

Chef de pupitre société

Ludovic Dufour (il) societe@impactcampus.ca

Journaliste multimédia

William Pépin (il) multimedia1@impactcampus.ca

Journaliste multimédia

Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca

Directeur général

Gabriel Tremblay dg@comeul.ca

Représentant publicitaire

Simon Rodrigue publicite@chyz.ca

Journalistes collaborateur.rice.s

Sarah-Kate Dallaire et Myriam Coté

Conseil d’administration

François Pouliot, Émilie Rioux, Élise Thiboutot, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Charles-Émile Fecteau, Antoine Chrétien et David Tardif

Réviseures linguistiques

Andrée-Anne Desmeules et Érika Hagen-Veilleux

Impression

Publications Lysar inc. Tirage : 2000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC

Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire

Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.

1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : 418 656-5079

ISSN : 0820-5116

Découvrez nos réseaux sociaux !

Directrice de production

Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca

Autour du Rose enfer des

BILLETS : lepointdevente.com

BILLETS : lepointdevente.com

ACTUALITÉS

Le campus : retour sur cet été

Après une session marquée par le retour en classe, la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires a permis à l’Université Laval de vivre un été sous le signe du retour à la normale. Ainsi, plusieurs événements ont pu accueillir étudiant.e.s et visiteur.se.s sur le campus, dont les célébrations du 100e anniversaire de la Faculté de musique ou encore le 89e Congrès de l’Acfas. Voici donc un bref résumé des nouvelles que vous auriez pu manquer.

Entre congrès et recherche

Du 9 au 13 mai se tenait sur le campus le 89e Congrès de l’Acfas (Association francophone pour le savoir) qui fait rayonner la recherche en français. Abordant des thèmes variés comme les changements climatiques, en passant par les sciences laitières et la santé mentale, « c’est près de 800 membres du corps professoral, chargées et chargés de cours ainsi qu’étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs de l'Université Laval [qui ont présenté] les résultats de leurs recherches récentes » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

Avec un financement du ministère de l’Éducation de 1,25 million de dollars sur cinq ans, un nouveau laboratoire de recherche, le Laboratoire pour la progression des femmes dans les sports au Québec (PROFEMS), a été créé. Ce laboratoire « permettra de documenter en temps réel la situation de l’équité des genres dans les sports au Québec » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

Une nouvelle chaire de recherche a également été annoncée au cours de l’été. Celle qui se nomme Chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique « aura pour mission de mener des recherches juridiques et pluridisciplinaires qui permettront de mieux comprendre les causes et les répercussions des différentes formes de libre-échange et d’intégration des marchés pratiquées dans le monde » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

L’université en chiffres Après avoir occupé la 70e position en 2021, l’Université Laval obtient le 36e rang au classement du Times Higher Education qui évalue l’impact global des universités dans le monde. Au Canada, elle se classe au 8e rang. Les critères « reposent sur

la contribution scientifique des équipes de recherche, sur la formation, de même que sur l’ensemble du fonctionnement de l’Université et sur l’impact des personnes diplômées » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

Pour l’année 2021-2022, ce sont 13 350 étudiant.e.s qui se sont vu remettre un diplôme. Les cérémonies de collation des grades se sont d’ailleurs déroulées du 20 au 23 juin au Centre des congrès de Québec avec un retour à la normale, sans mesures sanitaires. Sur l’ensemble des diplômes, « 72,7 % sont décernés pour des programmes de 1er cycle et 61,1% sont remis à des femmes. Une proportion de 10,3% des diplômes est attribuée à des étudiantes et étudiants de l’international ou à des résidentes et résidents permanents » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

Les dernières années ont vu une augmentation de la population étudiante à l’Université Laval, pour finalement atteindre un sommet pour l’année 2021-2022 avec 56 272 personnes inscrites (une hausse de 11,6% en cinq ans). Cette croissance s’observe également dans les inscriptions des étudiant.e.s internationaux. le.s pour cette session avec une augmentation de 20% comparativement à l’automne 2021. Cette année marque également l’atteinte d’un record des fonds consacrés à la recherche avec 515 millions de dollars.

Finalement, plusieurs chantiers et défis sont à prévoirs dans les mois à venir avec « la construction du Centre de tennis, du Carrefour international Brian Mulroney et des résidences étudiantes, en plus de l’implantation du tramway, de l’ensemble du réseau de transport structurant et du plan En action avec les Premiers Peuples » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

Rouge et Or : Récapitulatif d’un début de saison à la hauteur de l’excellence

La fin des vacances d’été, en plus d’un retour sur le campus, annonce le début d’une nouvelle saison pour les étudiant.e.s-athlètes du Rouge et Or. Cette saison, plusieurs équipes tenteront de conserver leurs titres de champion.ne.s RSEQ et canadien.ne.s, alors que d’autres essaieront de se classer en haut du podium pour la première fois depuis des années. Voici un bref aperçu des performances de chaque équipe en ce début de saison. NDLR : Les événements couverts ont été tenus avant le 19 septembre, date où ce magazine est entré en impression.

Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualités

Cross-country

Cette année, les membres de nos deux équipes auront à défendre leur titre de champion.ne.s nationaux.ale.s. L’équipe masculine tentera également d’obtenir une 11e bannière consécutive du RSEQ. Le 17 septembre dernier, lors du premier événement de la saison qui se déroulait à Montréal, l’équipe féminine s’est classée première avec 35 points, loin devant la deuxième place occupée par Western (106 points). Jessy Lacourse s’est positionnée première avec un temps de 28:25.5 minutes, alors que Beauchemin, Comeau, Bérubé et Paquet se sont classées respectivement au 3e, 4e, 9e et 13e rang. Chez les hommes, Thomas Fafard a terminé deuxième (temps de 24:28.6 minutes). En ajoutant les performances de Desgagnés (3e), Tedeschi (11e), Morneau-Cartier (21e) et Lepage (25e), l’équipe a réussi à se classer au premier rang (62 points). Le 8 octobre prochain, à 8 heures, sur les plaines d’Abraham, aura lieu le seul événement de la saison se déroulant à domicile.

Football Après deux défaites consécutives contre les Carabins de Montréal en finale de la Coupe Dunsmore, les hommes de Glen Constantin ont pour objectif la conquête de la coupe, mais également celle du titre de champions canadiens. Après trois rencontres, le Rouge et Or présente une fiche de deux victoires et une défaite, les Carabins ayant pris les devants avec un botté de placement à quelques secondes de la fin de la partie. La performance du receveur Kevin Mital lors de l’affrontement contre McGill est à souligner avec un record de quatre touchés par la passe en un match. Le duo Desjardins-Mital sera certainement à surveiller, notamment lors du prochain match à domicile qui se déroulera le 16 octobre à 13h contre les Carabins. Il s’agira pour l’équipe d’une occasion de reprendre la première place au classement du RSEQ. D’ailleurs, cette saison, l’organisation du Rouge et Or a décidé de miser sur des rendez-vous thématiques pour ses matchs à domicile, où le premier reprenait la tradition du match en blanc de l’Université Penn State. Les partisan.ne.s ont également pu assister à des matchs sous les thématiques rétro et de la famille. Ils sont d’ailleurs invités à porter des bandes noires sous les yeux, des eye black, qui seront données par l’organisation, et à éviter de se vêtir en bleu lors de la rencontre qui aurait lieu sous le thème de la rivalité le 16 octobre prochain.

Golf

Après une année de pandémie où les tournois se jouaient en une ronde, la saison 2022 annonce le retour à la normale avec trois rondes par tournoi. Le premier de la saison a eu lieu au club de golf Milby à Sherbrooke, où les deux équipes du Rouge et Or se sont classées au premier rang (total de 876 pour les hommes et de 717 pour les femmes). Cette saison, les hommes tenteront d’obtenir une 20e bannière consécutive du RSEQ. Au niveau individuel, ils se sont démarqués en positionnant cinq joueurs dans le top 10, où David Tweddell occupe la première place avec un cumulatif de –7. Chez les femmes, Sarah-Maude Martel s’est classée au deuxième rang avec un cumulatif de +9, alors que les autres membres de l’équipe se sont classés aux 5e, 8e et 13e rangs.

Rugby

Avec une séquence de dix-huit victoires consécutives avant le début de la saison, l’équipe de rugby féminine du Rouge et Or poursuit sa lancée. Après trois rencontres en saison régulière, les invaincues affichent 253 points pour et aucun point contre. C’est dans un match que l’on pourrait qualifier de parfait que l’équipe, présentement troisième au classement canadien, a marqué 117 points contre le Vert et Or de Sherbrooke. Championnes du RSEQ en 2021, elles visent cette année à décrocher le titre national après avoir obtenu une médaille de bronze en 2021. Le prochain match à domicile aura lieu le 8 octobre à 13h contre les Gee-Gees d’Ottawa qui sont présentement deuxième au classement du RSEQ.

Soccer extérieur

L’équipe de soccer féminin est présentement en première position du classement avec une fiche de cinq victoires en cinq matchs, avec 14 buts pour et 3 buts contre. Cette année, elles tenteront de conserver leur titre de championne du RSEQ et d’obtenir celui de championnes nationales, elles qui ont remporté la médaille de bronze l’an passé. Les hommes, quant à eux, possèdent une fiche d’une victoire et de trois nulles. Défaite en finale du RSEQ l’an passé, l’équipe vise un premier championnat RSEQ depuis 2013. Les prochains matchs à domicile se dérouleront le 14 octobre au PEPS, à 18h pour les femmes et à 20h15 pour les hommes.

ÉDITORIAL

Emmy Lapointe, rédactrice en chefÇa y est, on recommence déjà. À peine nous remettons-nous de notre dernier festival, de notre dernier coup de chaleur que nous sommes déjà tiré.e.s sur le campus. On fait comme si on voulait que l’été s’étire, que l’école ne recommence pas, mais la vérité, c’est qu’on attend la rentrée comme on attend le printemps. On s’étonne de trouver les matins froids de septembre plus réconfortants que les soirées chaudes d’été. Puis, on retrouve le campus, le plus habité qu’on ait connu depuis longtemps. On retrouve ses ami.e.s ou on se retrouve seul.e.s et on marche sur le campus avec cette sensation qui est celle des premières fois.

Pourtant, plusieurs d’entre vous vivront, cette année, leur dernière rentrée. Vous aurez occupé le campus pendant trois, cinq, dix ans, et sans vous en rendre compte peut-être, au lendemain d’une prochaine fête du Travail, vous ne retrouverez plus les salles de classe. Vous aurez laissé votre place à quelqu’un d’autre. Qu’est-ce que vous aurez gardé de votre passage ici ? Qu’est-ce que vous aurez laissé ? Aurez-vous seulement pris ce que vous souhaitiez ou, malgré vous, l’université aura laissé certaines traces non désirées sur vous ? Et si vous conservez de votre passage à l’université une façon d’être et de faire, une façon d’appréhender les dates butoirs, conserverez-vous aussi votre capacité à mémoriser, votre vitesse de rédaction ?

Pourquoi héritons-nous de certaines choses plus que d’autres ? Pouvons-nous transmettre sans en être conscient.e.s ? Que faisons-nous de ce qu’on nous lègue, mais dont on ne veut pas ?

Le sombre

Des souris mâles ont été soumises, plusieurs fois par jour pendant trois jours, à des charges électriques après avoir senti une odeur se rapprochant de la fleur de cerisier. La suite est ici prévisible : à la seule manifestation de l’odeur, même s’il n’y avait plus de décharges qui suivaient, les souris mâles étaient terrifiées.

Ces souris se sont reproduites par fécondation in vitro – les souriceaux n’ont donc jamais été en contact avec leur père – et, pourtant, les petits craignaient tout autant l’odeur de la fleur de cerisier. Quand les petits ont

eu à leur tour des souriceaux, ces derniers étaient eux aussi terrifiés par l’odeur de fleur de cerisier. Évidemment, l’épigénétique et la génétique tout court m’échappent, mais ce qu’il faut en retenir, c’est que les peurs, les traumas peuvent modifier l’expression génétique et donc être transmis.

Après, je ne sais pas ce qu’on fait du sombre dont on hérite et encore moins ce qu’on fait du sombre qu’on ne veut pas transmettre malgré nous, mais il me semble que de savoir ça, que de savoir que la violence se transmet, c’est déjà savoir qu’il nous faut être empathiques avec celleux qui portent des douleurs qui nous semblent lointaines.

Le clair

Les love langages – concept hyper contestable lorsqu’on connaît ses origines théoriques, mais pour cette fois, je ferai comme si – diffèrent d’une génération à l’autre. J’ai l’impression que les gens de la génération de mes grands-parents ont l’amour prude même s’ils ont l’amour fort. Ils aiment par l’inquiétude de l’éloignement, par le Crisco déversé dans toutes les recettes, par les 20 $ dans les cartes Jean Coutu.

Ma grand-mère, en tout cas, elle aime comme ça (et par les pyjamas en flanelle), et il y a quelque chose d’extrêmement émouvant dans l’amour des gestes, parce que contrairement à ce qu’on pense, les gestes ne restent pas tant que ça, parce qu’on ne les voit pas toujours, et si on ne les voit pas, s’ils passent et disparaissent, comment on fait pour les garder en mémoire, pour suivre leur trace. Et ma grand-mère vieillit et ça me terrifie, parce que si elle part sans que j’aie appris ses gestes d’amour, je ne pourrai pas m’en souvenir autant qu’il le faudrait.

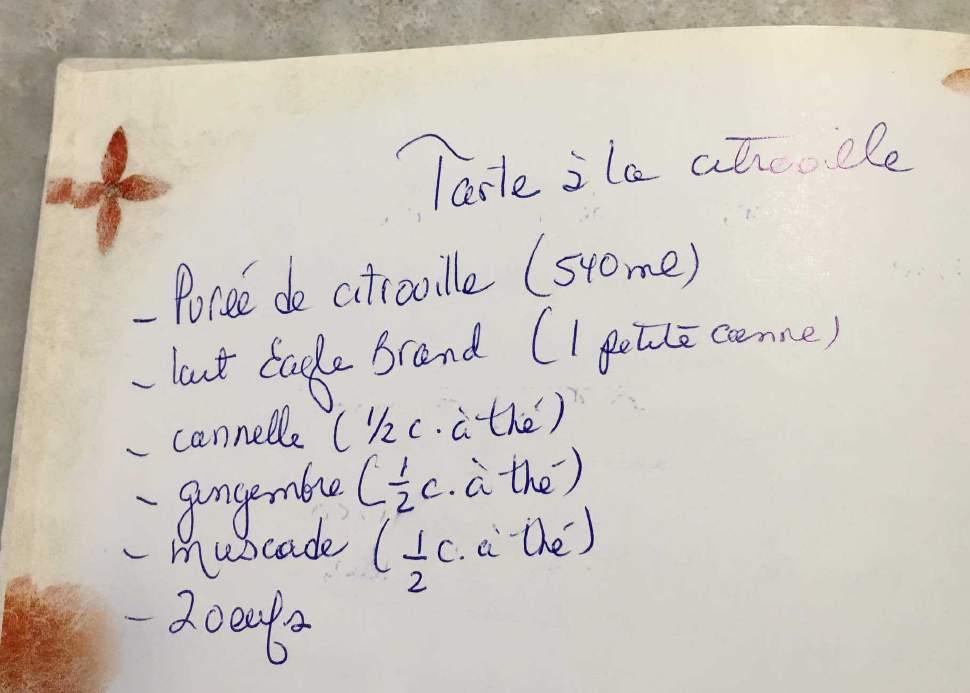

Il y a quelques années, j’ai demandé à ma grand-mère ses recettes. J’ai donc reçu un cartable de recettes sur lequel il était écrit « Les recettes de ma grand-mère Lapointe ». Je sais que ça ne suffira pas à tout garder en tête et en corps, mais il restera quelque chose et ça suffit à calmer mon angoisse de la perte.

Héritage : ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pasMagella et Olivette

Le toi en moi

Nous sommes enfant, adelphe, parent, nous sommes cousin.e, marraine, partenaire. Nous sommes lié.e.s à celleux qu’on appelle notre famille à la façon d’une courtepointe qui unit bon nombre d’éléments décousus. Le milieu familial est l’un des environnements auxquels nous sommes longuement exposé.e.s au cours de notre jeunesse, l’un de ceux qui nous forgent en tant que petits humains – c’est donc dire que nous en absorbons beaucoup : valeurs, traumatismes, savoirs, rêves, secrets. Je vous invite ici à visiter une collection de récits d’héritages familiaux, un échantillon de ces histoires qui nous constituent.

Paris-brest aux oubliettes

Longue histoire courte, j’ai une famille de beurre et de farine. Mon grand-père paternel était boulanger-pâtissier et a appris le métier à mon père, dont le frère est pour sa part devenu chef. Mon grand-père maternel était chocolatier-pâtissier, et l’aîné a aussi suivi la voie. Ah oui, et tous ces gens sont belges. Comme beaucoup d’autres, ma famille a été bousculée par les guerres, arrachée et rapiécée. Pépère, qu’on l’appelait – le boulanger-pâtissier – était un Allemand dont le remaniement des frontières, après la Première Guerre mondiale, a redéfini la citoyenneté. Les traités ont tracé la ligne à quelques pieds de chez lui : désormais, vous et votre maisonnée êtes belges. Certains membres de sa famille sont donc devenus belges, d’autres sont restés allemands. En ces temps de destruction et de misère, plusieurs ont immigré. Pépère et Mémère se sont beaucoup promenés, suivant travail, santé et opportunités. Le temps a fini par les poser pour de bon sous le soleil de la Californie. Parmi toutes les recettes qui ont cueilli des saveurs belges, anglaises, allemandes, québécoises et californiennes, le pain à la cannelle, la tarte au sucre belge et le fraisier étaient celles au plus grand succès, tout le monde en raffolait. Mais Pépère, en homme secret qu’il était, a fermé les yeux pour la dernière fois avant de léguer un livre de recettes. Une seule lui a survécu, et son fraisier est, aujourd’hui encore, servi au restaurant familial.

Le côté maternel de ma famille n’a pas connu plus de chance. Bon papa, qu’on l’appelait, descendant de Prussiens commerçants, faisait les meilleures truffes au chocolat de la planète. Ses deux aînés ont appris à les confectionner avant que Dieu ne rappelle à lui Bon papa. Les temps rudes ont étiolé la famille dans différents recoins de l’Europe et de l’Amérique, à une époque où on ne faisait pas des Facetime pour s’envoyer des recettes. Les truffes sont à leur tour tombées aux oubliettes.

Je pensais que j’aurais pu apprendre de mon père son fameux paris-brest, celui qu’on mangeait toujours en famille pour les grandes occasions. Après tout, il a eu le temps de montrer à mon frère comment faire son cramique et sa tarte au riz. Mais la mort surprend toujours, peut-être parce qu’on ne veut pas la voir arriver. Alors aujourd’hui, je n’ai qu’un gribouillage de la recette.

- Pâte à choux

- Lait, sucre, oeufs, farine et Nutella pour la crème pâtissière

- Crème fouettée

Oui mais Papa, comment la fais-tu, ta pâte à choux ?

J’aurais pu être Guy Lafleur

Maman était une femme discrète et silencieuse, mais très fière, aussi. On vivait pauvrement, mais ça ne l’empêchait pas de vouloir être coquette et de bien nous coiffer avant de nous laisser partir pour l’école. Et Maman ne me l’a jamais dit, mais je la savais fière de moi quand je marquais un but, quand je me faisais des ami.e.s, quand je recevais le premier diplôme universitaire de la famille. Au plus, elle affichait un sourire en guise d’approbation. Parfois, un câlin.

Maman d’amour silencieux, Maman de fierté muette, Maman de peurs poignantes. Elle craignait les orages et elle venait nous réveiller la nuit pour qu’on soit toustes ensemble dans le salon, en attendant que ça passe. Maman avait peur des orages, et de tellement d’autres choses : prendre la voiture, sortir le soir, donner son opinion. Maman qui a

enseigné la modestie et la patience a finalement vu grandir un enfant ambitieux et fougueux. Un enfant contraire à elle, un enfant rebelle à l’image du père qu’il s’imaginait. Papa est mort quand j’étais enfant, et j’ai construit son portrait à partir des fragments contés par Maman, des photos dans les vieux albums et des histoires de mes grandsparents. Tu ressembles tellement à ton père. J’aimais entendre ça, j’avais envie de devenir comme cet absent de ma vie, celui qui m’aurait encouragé à m’inscrire au hockey, celui qui aurait joué avec la puck avec moi jusqu’à ce que je devienne redoutable. J’aurais pu être Guy Lafleur, si j’avais eu Papa.

Quand tu n’as qu’une photo comme père, tu as le loisir de l’imaginer au gré de tes préférences, de piger les qualités des différents modèles autour de toi pour confectionner un papa parfait. Le hic, par contre, c’est que tu le sais, au fond, qu’il est fictif, ce personnage. Et son absence n’en est pas moins douloureuse.

Rendez-vous dominicaux

Il y a une dizaine d’années, j’ai hérité de la crèche de bûchettes faite par mon grandpère, après une longue dormance dans un coin du sous-sol de ma tante. La crèche pouvait bien ramasser la poussière : elle est lourde, trop encombrante pour être posée sous le sapin et puis… elle est vide. Une crèche, ça ne peut pas être inhabité! Ça symbolise la vie, la famille, la chaleur du foyer. J’ai longtemps cherché des personnages qui l’occuperaient pour recréer la scène chrétienne habituelle, mais son format inusité complique la tâche.

Quand je sors la crèche pour Noël, je la déballe avec son odeur de vieux bois. Mon grand-père était un monsieur taquin et attachant, il charmait les enfants en leur donnant friandises, jouets et surprises de toutes sortes qu’il fabriquait lui-même. La cave de la

maison était sa caverne d’Ali Baba, entièrement tapissée de bran de scie – jamais ma grand-mère n’aurait osé y descendre son aspirateur, il aurait rendu l’âme en moins de deux.

Plus que l’étable du petit Jésus, j’y vois la maison de mes grands-parents. Une maison modeste dont les portes grandes ouvertes accueillaient joyeusement la famille et les passager.ère.s chaque dimanche. Les fourneaux de ma grand-mère s’activaient pour préparer le souper dominical, sous le regard bienveillant de mon grand-père qui s’assurait que chacun.e ait quelque chose sous la dent avant de se servir lui-même.

J’ai finalement déniché des figurines qui devraient être à la taille de ma crèche, cette semaine. J’ai abandonné l’idée des classiques religieux – après tout, chez nous, il y avait bien des gens, mais jamais de Rois mages. Poste Canada devrait donc livrer à ma porte un mix and match de bonshommes funky et désagencés, des personnages comme j’en trouvais chez mes grands-parents aux soupers dominicaux.

La terreur aux entrailles

Chez moi en Amérique latine, on vit avec des fantômes. Il y a le gnome, et il y a tous les autres. Ils existent dans les récits populaires, dans les histoires des parents pour qu’on ne rentre pas trop tard le soir. Petite, ça me faisait tellement peur! Ne vire pas fou avec ça, te dis-tu peut-être. Mais ils existent, je te le jure. Comment je sais? Eh bien parce que tout le monde connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui en a vu un. Ou qui a interagi avec. Ne vire pas fou, c’est aussi ce que je me disais : voyons, je ne vais quand même pas vivre angoissée sans certitude aucune. Petite moi a donc questionné une source fiable : Abuelita. Et Abuelita a confirmé toutes mes pires craintes – elle aussi, elle a des histoires avec des fantômes.

Un jour, un homme de son village est mort. C’était un campagnard anonyme, personne ne le connaissait bien. Mais tout le monde savait qui il était. Et à qui incombe le devoir de prendre soin de ce mort, dans ces circonstances? Abuelita a pris à charge le dossier – on mérite toustes de mourir dignement, disait-elle. Et c’est ainsi qu’elle a embaumé le corps et accompagné l’homme sur le chemin de la mort. Après les rites, grand-mère est rentrée chez elle, la nuit était déjà tombée. Chez nous, c’est la campagne – il n’y a pas un lampadaire à tous les 50 mètres, la nuit aveugle complètement. Abuelita faisait donc la route guidée par son cheval, la bête connaissant le chemin mieux qu’elle dans la nuit noire. Abuelita a laissé le cheval à la grange et est entrée se coucher dans la maison. C’est alors que toutes les portes et tous les volets de la maison se sont mis à claquer, à s’ouvrir et à se refermer. Abuelita dit que c’était le fantôme du corps qu’elle venait d’enterrer, il venait la remercier.

Quoi! Le fantôme venait la remercier en lui foutant les jetons? Comment savoir s’il n’était pas fâché, s’il n’aurait pas préféré un enterrement avec tout le village? Il va la hanter à tout jamais? Et c’est Abuelita ou la maison, qu’il hante?

Moi, depuis ce jour où Abuelita m’a raconté cette histoire, je prie très fort pour que jamais un fantôme ne se manifeste à moi. Je lirais mal ses intentions, je le provoquerais par accident. J’aurais peur peu importe le scénario, en fait. Et même si je n’en ai jamais vu, je traîne depuis que je suis toute petite la terreur des fantômes dans mes entrailles.

Croix de bois, croix de fer

Une fois par an, le curé faisait la visite des paroissiens.ne.s. Et quand il venait à la maison, c’était un moment stressant je vous dis, il fallait se tenir droit et les fesses serrées! On était repassé.e.s-léché.e.s-lissé.e.s de la tête au pied, et hors de question d’oser penser à faire les fous! Môman nous surveillait du coin de l'œil de toute façon, elle aurait vu clair dans notre jeu.

Puis toutes les semaines, il y avait la messe. Le dimanche, comme tout le monde, on s’y rendait et on écoutait ce que notre curé avait à nous raconter. Elle devait lui être particulière, la bible, pour lui inspirer tant de discours et de morales. Adolescente et familière avec la ritournelle, j’avais pris l’habitude de m’asseoir sur le banc du fond,

histoire de m’éclipser discrètement de la messe le temps d’une balade. Je revenais à temps pour clâmer le amen final en chœur avec Mme Tremblay et Mme Saint-Onge pour qu’elles confirment ma présence à Môman, pour qui c’était important.

Et tous les jours, Môman venait me mettre au lit et faisait la dizaine avant le dodo. On s’agenouillait au pied du lit, puis on récitait dix prières sur le chapelet. Chaque fois, ça m’alourdissait les yeux, et j’étais juste à la bonne hauteur pour m’assoupir avec la tête déposée sur le matelas. Ma mère cueillait alors mon petit corps mou de sommeil et l’enroulait dans les couvertes.

Qu’est-ce qu’il en reste, de toutes ces heures, où sont-elles passées? Je n’ai pas gardé toutes ces habitudes annuelles, hebdomadaires et quotidiennes de ma pieuse mère, mais cette jeunesse chrétienne a infusé en moi. Mes enfants sont baptisées, elles ont fait leur catéchèse et elles ont grandi sous les croix de bois clouées au-dessus du cadre de la porte de leur chambre. Et puis, c’est plus fort que moi, je marmonne comme ma mère des prières de protection à l’attention de la Sainte Vierge. Je ne le fais pas par adoration comme Môman, mais comme elle, ces prières sont portées par tout l’amour du monde pour mes enfants. Je te comprends mieux Môman, maintenant.

À la recherche du je

Il y a quelques semaines, c’était la fin du concours pour la bourse Vanier. J’avais peu de temps pour structurer mon idée de projet pour le doctorat, et j’avais encore beaucoup de lectures à faire pour y arriver. En lisant un assez vieil article (début 2000 disons), je suis tombée sur une citation de Barbara Hammer, une cinéaste et critique féministe, et j’ai cherché à savoir d’où elle provenait. La citation venait d’un article publié dans la revue Vlasta, une revue qui n'a connu que quatre numéros en 1983 et 1984. Je me suis alors retrouvée dans une situation que j’avais connue cent fois en fréquentant des œuvres de femmes : le texte était introuvable. Pas à la BAnQ, pas à la bibli, pas dans une de la province, pas sur Érudit, MLA, JSTOR, Persée, nulle part. Alors, j’écris à une amie : « Hey, j’ai une drôle de question. Aurais-tu le courriel de Nicole Brossard, elle a collaboré dans un numéro de revue que j’arrive pas à retrouver ? ».

J’ai eu les coordonnées finalement. J’attends de voir si je réussirai à mettre la main sur l’article ou si je devrai me contenter du paragraphe cité. J’attends.

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chefRetrouver le je Si les écrivains ont conquis les feuilletons, les canons, les prix littéraires et les plans de cours des universités, il y a très peu de temps encore, on pouvait suivre des cours comme Histoire de la littérature moderne française ou Histoire de la littérature québécoise sans voir apparaître le nom d’une seule autrice.

À la recherche du temps perdu est une œuvre qui révolutionne le genre romanesque. Le père Goriot est un roman pivot du romantisme et du réalisme. Les poètes québécois ont nommé le territoire pour se l’approprier (comme s’il fallait se l’approprier encore). Rien sur Colette, sur Gabrielle Roy, sur An Antane Kapesh, sur Marie Uguay.

À l’automne 2017, alors que j’étais encore à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), j’ai suivi mon premier cours de littérature des femmes. Donc, par contraste sans doute, j’ai constaté l’immense absence – l’absence prend toujours du temps à se révéler – des autrices dans tous les autres cours. Alors quand on s’est adressées au conseil de module pour réclamer une représentativité plus décente dans les corpus, on nous a dit « qu’un effort serait fait », mais qu’iels ne pouvaient pas réécrire la littérature et que des romans du début du 20e siècle, écrits par des femmes, au Québec, il n’y en avait pas. Pourtant, si nous

n’avions pas de difficultés à concevoir que la littérature canadienne-française ait pu commencer par des genres comme le récit de voyage, on demandait à la littérature des femmes d’apparaître là où elle ne pouvait pas être.

C’est ainsi qu’on m’a appris, cette session-là, qu’il fallait chercher la littérature des femmes là où on ne l’attendait pas, que les écrivaines avaient pris les marges, les détours, qu’elles nous ont beaucoup échappées et nous échappent encore; et tout cela, parce qu’emprunter les marges ou les « genres mineurs », c’est risquer d’échapper à la pérennité.

Dans son essai De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan. Se dire, se faire par l’écriture intime –ouvrage duquel je tire l’essentiel de cet article –, Patricia Smart raconte qu’à l’origine, elle souhaitait écrire sur l’autobiographie féminine au Québec, mais qu’entre 1654, « année de la rédaction de l’autobiographie spirituelle de la grande mystique Marie de l’Incarnation, fondatrice du

couvent des Ursulines à Québec, et 1965-1966, quand parurent les mémoires d’enfance de Claire Martin » (Smart : 11), aucun autre ouvrage de ce genre n’avait été publié. Ainsi, elle se retrouvait devant un corpus inexistant ou à tout le moins, devant l’écriture d’un je au féminin absent des institutions. Il fallait alors le chercher, le retrouver ce je qui avait été « intronisé, nié, brûlé, ressuscité » (Hébert : 16).

Au nom du Père Après avoir rêvé de l’Amérique, Marie de l’Incarnation quitte, en 1639, le Royaume de France et son fils Claude avec qui elle entretiendra plus tard une correspondance importante – évidemment, l’histoire est plus complexe que ça – pour rejoindre Québec et y « instruire » les filles des communautés autochtones.

Les anales et les chroniques de Marie de l’Incarnation ne laissent pas de doute sur l’articulation de son je autour de la figure de Dieu et sur le fait que le sentiment d’abnégation pour le « Nouveau monde » était tel, qu’on voyait, dans son écriture, « fondre [son] moi dans Dieu ». (Smart : 14). Néanmoins, même si on associe

aux annales l’impersonnel, il va sans dire que les textes de Marie de l’Incarnation portent une attention accrue à la vie intérieure et aux détails du quotidien contrairement aux écrits des Jésuites.

« Je passais d’un abîme de lumière et d’amour en un abîme d’obscurité et de ténèbres douloureuses, me voyant comme plongée dans un enfer, qui portait en soi des tristesses et amertumes provenantes [sic] d’une tentation de désespoir. » (Marie de l’Incarnation, 1654 : p. 265-266.)

Pour Patricia Smart comme pour plusieurs théoriciennes de l’autobiographie féminine, « les frontières du moi féminin seraient plus floues, plus perméables que celles du moi de l’homme. Ainsi, le je féminin, souvent caché ou effacé dans le récit autobiographique, se révèle et disparaît tour à tour, absorbé dans sa relation avec un Autre : mère, enfant, époux, ami ou divinité» (Smart : 14).

Des anales et des chroniques jusqu’aux lettres, la figure du divin a tranquillement laissé sa place à d’autres au travers desquels, le je se manifestait tantôt discrètement, tantôt plus fortement. Forcément, l’épistolaire positionne toujours le sujet écrivant par rapport aux autres ne serait-ce qu’avec son destinataire. C’est ainsi que des épistolières comme Élizabeth Bégon (1696-1755) et Julie Papineau (1795-1862), en plus de critiquer certains

événements de la vie publique de la Conquête à la rébellion des Patriotes, ont fait état de leur « enfermement progressif dans les rôles familiaux » (Smart : 14). On perçoit dans leurs écrits à la fois la figure de la femme forte et celle de la femme passablement malheureuse. Dans une lettre de mai 1823 envoyée à son marie, Julie Papineau écrit : « Je ne suis bien qu’où je ne suis pas. » Ainsi, si les relations épistolaires sont marquées de stratégies discursives passant du repentir à la critique, c’est que les épistolières se doivent de composer avec certaines normes qui s’imposent selon le destinataire.

On peut penser que l’absence de destinataire clair dans le journal intime a permis aux diaristes d’écrire et d’explorer les « contours de leur soi » (Smart : 15) même si, forcément, il y avait une dissonance entre les aspirations des je et les diktats de la société catholique et patriarcale. Dans le premier cahier de son journal de 1874-1876, Henriette Dessaulles écrit : « Oh ! petite moi, tu seras reluquée, surveillée, gardée, couvée ! On voudra t’emmouler, te pétrir, te perfectionner ! On te prendra tout de toi, ton temps, ta volonté, tes goûts, on cherchera à voler tes impressions, à diriger tes affections, à assouplir ton caractère […] À quoi cela aboutira-t-il ? […] Hélas ! Si on réussit, tu ne seras plus toi, et si on échoue, tu seras la plus malheureuse des petites filles, parce que tu seras la plus persécutée ! »

Puis d’Henriette Dessaulles à Michèle Lenormand en passant par Joséphine Marchand, on assista à la naissance, plus de trois siècles après Marie de l’Incarnation, d’une nouvelle autobiographie, celle de Claire Martin : Dans un gant de fer . L’ouvrage paraît en deux parties, La joue gauche et La joue droite, et fait couler beaucoup d’encre. Dans son texte, Claire Martin y relate la violence du père et celle des pensionnats pour jeunes filles. On y lit des passages qui montrent, pour reprendre les mots de Pierre Vadeboncoeur, « des enfants qu’un père autoritaire écrase » (Vadeboncoeur : 171-173) au profit d’une pseudocommunauté qui finalement ne fait qu’aspirer toute volonté de s’individualiser en plus de reproduire des schèmes violents.

Le corps assiégé À partir des années 60, les je au féminin se sont multipliés avec des autrices comme Lise Payette, Denise Bombardier, France Théôret, Marcelle Brisson, Paule St-Onge et Francine Noël. Évidemment, tous ces textes portent en eux une littérarité unique, mais partagent aussi des thématiques qui reviennent encore et encore, et au centre de celles-ci : la mère et le corps.

À la fin de son ouvrage, Patricia Smart écrit : « Des pages rédigées par l’aïeule mystique aux cris du cœur de celle qui s’est identifiée à son métier de putain, les récits de femmes […] témoignent de la difficulté d’être soi-même, d’être femme dans

un monde qui ne reconnaît pas l’existence de la femme-sujet. Est-ce une pure coïncidence si l’histoire racontée dans ces récits de femmes commence et se termine par le double constat de l’insuffisance du moi et du besoin de punir le corps et de se sacrifier sur l’autel de l’Autre ? » (Smart : 397) Parce qu’il soit question de Marie de l’Incarnation ou de Nelly Arcan, le corps – qui se présente bien plus sous le spectre de la douleur que celui de la jouissance – représente le siège du mal qu’elles se doivent pourtant de transcender. Ce corps est aussi toujours le premier lien avec la mère. Il s’agit là d’un lien ou d’un nœud qu’il est difficile de défaire pour les autrices et leurs narratrices que ce soit à cause d’un « amour trop grand, [du] rejet, ou [du] sentiment de culpabilité associée au fait d’aller là où la mère n’a pas été capable de s’aventurer » (Smart : 400).

Toujours est-il que le je féminin, qu’il prenne racine ou non dans le ventre ou les bras de la mère, qu’il s’incarne ou se désincarne par le carcan du corps et des esprits, s’il s’enfonce, il « [ressurgira] avec force » (Hébert : 16).

Dans l’ombre de l’ombre

En rédigeant cet article, que ce soit par l’évocation de Marie de l’Incarnation ou de la violence du père par Claire Martin, j’avais l’impression de moi aussi reproduire la violence de l’invisibilisation si j’excluais de parler des questions d’héritage ou de l’écriture du je en littérature autochtone des femmes au Québec. Et si je parle plus facilement de la situation des autrices allochtones, c’est que je me place dans une position similaire à la leur alors que lorsqu’il est question de littérature autochtone, je suis coupable des mêmes biais que ceux que je reproche à mes homologues masculins : je prends ce qu’on me donne sans chercher ce qu’il manque.

Mais ce printemps, le département de littérature, théâtre et cinéma a engagé Marie-Ève Bradette comme professeure de littérature autochtone, et j’ai eu le privilège de discuter avec elle de l’héritage en littérature autochtone des femmes au Québec et plus largement de notre rôle comme allochtone dans le travail de revalorisation des œuvres.

D’entrée de jeu, elle me dit que comme allochtone, nous sommes dans un rôle d’apprenant.e et que parce que nous sommes formé.e.s à certaines traditions intellectuelles, ça demande de

remettre en question beaucoup de choses, de savoir être ébranlé.e, d’être conscient.e que la parole, il faut laisser à d’autres. Comme professeure, elle souhaite aussi offrir le plus d’outils possibles à ses étudiant.es afin qu’iels puissent approcher les textes autochtones avec des cadres théoriques pertinents qui ne viennent pas les recoloniser. Donc tout ça, ça demande évidemment du temps et de l’attention tout comme ça demande de travailler le plus souvent possible en collaboration, mais travailler en collaboration, c’est aussi travailler avec les textes, parce que comme le mentionne Marie-Ève Bradette : « les textes sont des dépositaires des savoirs autochtones, ce sont des agents textuels. »

Néanmoins, pour que l’enseignement de ces textes soit possible, il faut qu’on puisse leur accéder. Or, entre les violences éditoriales des maisons d’édition qui ont conservé les droits d’auteur.rice sans réimprimer les textes ou qui les sont modifiés et le manque de traductions – la question linguistique en étant une épineuse –, ça n’a pas toujours été simple de mettre la main sur des œuvres autochtones. Heureusement, des maisons d’édition comme Mémoire d’encrier et les Éditions Hannenorak (qui est aussi une librairie) ont pu remettre la main sur d’anciens textes et surtout en promouvoir de nouveaux.

Une fois passée l’énorme question de la matérialité qui taraude la littérature autochtone des femmes (la littérature autochtone et la littérature des femmes aussi en fait), il faut savoir que la mémoire y prend une place centrale. D’une part, il y a la mémoire traumatique – Marie-Ève Bradette donne d’ailleurs un cours de premier cycle cet hiver sur la littérature du trauma –, mais d’autre part, il y aussi la résurgence, la mémoire qui s’oriente vers l’avenir, parce que la temporalité s’y déploie autrement. Alors si on y voit les traumas inscrits par l’héritage des violences coloniales et des violences genrées (pensionnats, la Loi sur les Indiens, etc.), on y voit tout autant la mémoire des savoirs féminins que l’interrelation qui s’opère entre les temporalités, les êtres animés et inanimés.

Et quand je finis mon entretien avec Marie-Ève Bradette (qui contenait beaucoup plus que ce que j’ai pu mettre ici), je regrette de ne pas être de la cohorte qui aura à fréquenter des œuvres des littératures autochtones, mais je passe quand même une commande sur le site des Libraires en sachant très bien que ce ne sera pas suffisant, mais qu’une fois qu’on apprend, qu’on constate, on ne peut plus comme allochtone, comme blanc ou comme homme dans d’autres cas, désapprendre, parce que connaître vient avec une responsabilité certaine.

Des suggestions de lecture

Burqa de chair – Nelly Arcan – Seuil

Journal, Deuxième, Troisième et Quatrième Cahiers 1876-1881 – Henriette Dessaulles – Bibliothèque québécoise

Je suis une maudite sauvagesse – An Antane Kapesh – Mémoire d’encrier

Comme une enfant de la terre – Jovette Marchessault – Leméac

Dans un gant de fer. La joue gauche – Claire Martin – Bibliothèque québécoise

Une femme patriote : Correspondance, 1823-1862 – Julie Papineau – Septentrion

Andatha – Éléonore Sioui – Disponible en ligne sur le site de la BAnQ

Sources

Dessaulles, H. (1999). Journal / Henriette Desssaulles. 1 : 1874 - 1876 / Henriette Dessaulles. Texte établi, ann. et présente par Jean-Louis Major (J.-L. Major, Éd.). BQ.

Hébert, P., & Baszczynski, M. (1988). Le journal intime au Québec : Structure, évolution, réception. Editions Fides.

Smart, P. (2014). De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan : Se dire, se faire par l’ écriture intime. Boréal.

Vadeboncoeur, P. (1993). La ligne du risque. Fides.

Jeanne Lapointe : héritage d'une intellectuelle oubliée

Parce qu’au-delà de la posture de littéraire que certain.e.s intellectuel.le.s tentent encore de lui coller à la peau – comme si cette boîte de concentré suffisait à rendre compte de la diversité de son œuvre et de ses accomplissements, plus encore de son legs à la société québécoise – Jeanne Lapointe s’est dotée d’une mission nettement plus ambitieuse. C’est qu’il y a, dans cette introduction plus ou moins formelle qu’il me plaît à présenter, une sorte de mise en garde : considérez-la dans son entièreté et sa complexité, ou pas du tout. Son œuvre est éparse et fragmentée, certes, mais c’est justement cette constellation des expériences, des idées et des transgressions qui montre l’impertinence de ce cherry picking dangereux et réducteur. Jeanne Lapointe, c’est aussi donner sens à ce morcellement qui contribue encore aujourd’hui à l’édification de cette figure marquante ayant profondément changé le Québec moderne – rien de moins. Portrait d’une visionnaire avec un e.

Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts

Portrait : femme(s), laïcité et plafond de verre Pour entrer dans le vif du sujet, on peut dire que Jeanne Lapointe est une femme québécoise. Pas de quoi s’exciter jusqu’à présent. On continue.

Jeanne Lapointe est aussi une femme de lettres – et c’est probablement d’où provient cette manie de ne la voir qu’ainsi. Elle est, en 1938, la première femme diplômée de la Faculté des Lettres à l’Université Laval. En 1939, elle devient la première professeure de littérature de cette même faculté. Elle a dû se tailler une place au sein d’un milieu d’hommes, patriarcal dans sa structure. D’ailleurs, la plupart des hommes avec qui elle a collaboré ou avec qui il y a eu confrontation sont devenus célèbres, ont été enseignés, ont franchi l’étape ultime de la consécration, bref. Pourtant, Jeanne Lapointe semble parfois avoir sombré dans l’oubli, et ce, malgré le fait que sa contribution à la modernisation du Québec ait nettement égalé celles de ses homologues masculins. Pourquoi? Peut-on uniquement l’attribuer à sa tendance à travailler dans l’ombre? Oui, en petite partie, mais pas exclusivement. En fait, cet effacement se veut inévitablement une manifestation des inégalités et des rapports de domination genrés au sein de l’institution littéraire et de l’espace public québécois plus largement. Les gens ne la connaissent peu ou pas, même si c’est une tendance qui tend à s’estomper au fur et à mesure que l’on s’y intéresse et qu’on en parle.

J’ai eu la chance de m’entretenir avec Claudia Raby (quelle expérience enrichissante, d’ailleurs), professeure de lettres au Cégep de Lévis et doctorante en études littéraires à l’Université Laval, dont la thèse consiste à écrire la biographie intellectuelle de Jeanne Lapointe. Selon celle qui a consacré son mémoire de maîtrise au parcours critique de Jeanne Lapointe (2007), « plusieurs chercheuses universitaires ont travaillé à la faire connaître depuis une vingtaine d’années. Chantal Théry (U. Laval), Mylène Bédard (U. Laval), Nathalie Waytten ( U. de Sherbrooke), moi-même et quelques autres, essayons de rendre Jeanne Lapointe à l’Histoire. Mais pourquoi en sommes-nous actuellement à devoir réhabiliter des figures oubliées de femmes influentes? C’est vrai que Jeanne Lapointe avait une volonté de rester dans l’ombre, mais ce serait un peu de l’accuser ellemême, et donc en faire un cas singulier, que d’attribuer son effacement à sa seule humilité, bien qu’elle soit réelle. Elle prenait la parole et investissait des plateformes au nom de ses idées et des femmes, et elle ne se gênait pas pour aller de l’avant mener des batailles.» Il faut donc faire attention à ne pas confondre son humilité avec une dissimulation volontaire. Cette

autre responsable, celle qu’on doit pointer du doigt avec insistance et d’un ton accusateur, c’est l’institution. L’institution, qui, encore aujourd’hui, force les femmes à emprunter des chemins et des voies de contournement, à mettre en place des techniques, des stratégies et des réseaux en marge pour en arriver à leurs fins. Au sein d’un champ littéraire androcentré, les femmes apparaissent toujours comme autres ou nouvelles, et c’est une tradition, un mode de pensée qui continue d’agir et qui les force à constamment négocier avec les normes de genres : « Moins bien placées dans ces espaces, les femmes ne sont pas créditées pour leurs inventions, voire en sont dépossédées, et sont, en conséquence, invisibilisées. À cet égard, les apports de la critique littéraire féministe et de la sociologie des rapports sociaux de sexe appliqués à la littérature renouvellent ainsi l’historiographie littéraire et interroge la participation des femmes aux élites culturelles et intellectuelles. » (Naudier, 2010). Nécessairement, les femmes en sont venues, Jeanne Lapointe incluse, à être plus créatives pour faire valoir leur travail. Claudia aborde justement ces difficultés.

« La publication du livre, qui reste une voie principale de consécration en littérature, n’est devenue plus facile d’accès pour les femmes que tardivement dans l’histoire, comme en témoignent les travaux de Chantal Savoie (UQAM). Jeanne Lapointe, d’ailleurs, n’a jamais publié de livre. Son premier et unique ouvrage est son anthologie parue en 2019, plusieurs années après son décès. Elle a plutôt publié des articles ou des petits textes ici et là, stratégie que les femmes ont souvent utilisé parce que les grandes plateformes ne leur étaient pas si facilement accessibles, ce qui fait en sorte que son œuvre est éparse et a été difficile à réunir. Je trouve encore des nouveaux textes de Jeanne Lapointe, et je suis convaincue qu’on continuera d’en découvrir d'autres. Son œuvre écrite se révèle d’ailleurs plus vaste qu’il n’y paraissait au début de mes recherches en 2003. En fait, la façon étendue mais disséminée dont Jeanne Lapointe a pris la parole reflète sa façon de travailler «politiquement» en coulisses, en ce sens où elle entrait dans les institutions pour transformer les règles afin de rendre notamment l'éducation, la publication et la prise de parole plus accessibles à tous et toutes.

Il y a aussi tout le phénomène de décrédibilisation de la parole des femmes qui est encore actuel. La parole et l’expertise des femmes sont moins prises au sérieux. C’est un triste héritage de la tradition, un legs historique à effacer.

on l’associe aurait très bien pu lui être imposée. C’est une autre des stratégies à laquelle les femmes peuvent recourir pour contrebalancer ou même camoufler la subversion qu’elles opèrent et le dérangement qui en résulte.

Une littéraire donc. Et après ? Jeanne Lapointe portait aussi en elle les germes de la pensée moderne, ce qui contribuait non pas nécessairement à la placer en marge, mais à ce qu’elle se démarque : « Elle voulait opter pour une pédagogie plus axée sur le dialogue avec les étudiant.e.s. Elle enseignait aussi, très tôt dans sa carrière, une approche littéraire axée sur la psychologie du texte et les symboliques, elle refusait de suivre la voie dominante qui aurait consisté à en faire une lecture plus nationaliste », m’explique Claudia Raby. « Dans les années 1940 et 1950, elle faisait partie d’une nouvelle génération d’étudiant.e.s et de professeur.e.s à l’Université Laval, et elle était en relation de complicité avec certaines de ces personnes, notamment JeanCharles Falardeau, Arthur Tremblay et plus tard Fernand Dumont. Ces jeunes gens avaient une vision très moderne de la société québécoise et de la liberté de pensée. »

Ce qui est étonnant avec Jeanne Lapointe, si l’on regarde, par exemple son parcours dans les années 1950 chez Cité Libre, c’est que sa parole a tout de même été tenue en haute estime par ses contemporains masculins, même si la postérité en a peu retenu de sa contribution à l’histoire intellectuelle au Québec. Elle tenait très tôt des discours sur des sujets généralement réservés aux hommes, comme la culture nationale, l’importance de la langue française, la liberté. À ce que je sache, elle n’a pas été muselée ou insultée sur la place publique pendant cette période. Il faut dire que son statut de professeure à l’université lui octroyait une certaine légitimité, c’était une situation privilégiée. Malgré tout, elle est longtemps restée dans l’ombre et on a souvent justifié ce phénomène par son humilité, mais ce s’explique aussi par le caractère parallèle des voies qu’elle a parfois été forcée d’emprunter et, plus largement, par la tendance historique à marginaliser les accomplissements des femmes. » Il y a ici trois facteurs à prendre en considération dans leur ensemble, d’autant plus que cette fameuse humilité à laquelle

C’est une manière de percevoir les choses qui s’est aussi étendue à leur conception de l’enseignement et à son rapport aux grands maîtres, dont l’aura un brin mythique semblait plus souvent qu’autrement masquer l’essentiel de leurs contributions, et surtout le besoin de renouvellement et de réactualisation de ces dites contributions. Il y avait là un rejet de cette idée des plus grands que soi à l’autorité absolue, du savoir tout puissant venu de la main de Dieu qui devait être gobé sans trop de questionnements ni de réflexions de la part des étudiant.e.s. La question du dialogue s’y retrouve tout de suite centrale. Ce n’est ainsi pas pour rien qu’elle a siégé sur la Commission Parent, par laquelle elle a valorisé la mixité et l’inclusion des filles à l’école et la laïcisation des professeur.e.s, ou sur la Commission Bird, commission féministe fédérale sur la condition des femmes au Canada, commissions sur lesquelles nous reviendrons plus tard :

« La commission Bird a énormément déterminé son féminisme. Il s’agissait de faire une enquête pour cibler et comprendre les problématiques de la vie et de l’éducation des femmes. L’enquête l’a sensibilisée elle, mais le rapport Bird a aussi eu un impact sur toutes les femmes au Canada. Plus tard, Jeanne Lapointe en est venue à former des groupes de femmes à l’Université Laval, elle a donné les premiers cours de littérature dans une perspective féministe. Quand elle a pris sa retraite en 1987, elle a absolument tenu à ce qu’un poste de professeure de littérature dans une

perspective féministe soit créé. C’est Chantal Théry qui est devenue cette professeure après le départ de Jeanne Lapointe. Aujourd’hui, c’est Mylène Bédard qui occupe ce poste toujours aussi essentiel. C’est une forme professionnelle de filiation et de transmission. »

Ce sont de grandes répercussions que Jeanne Lapointe a eues sur la société et qui ne sont certainement pas à négliger. Dans cette même veine de pensée moderne et pour nommer un autre accomplissement, elle a également été l’une des premières femmes à contribuer à la revue Cité Libre (mention spéciale à Andrée Desautels), espace de débats intellectuels et politiques.

Avant les années 1960, être l’une des pionnières qui ont participé d’un décloisonnement des sphères masculines et féminines au Québec en intervenant en tant qu’experte dans l’espace public n’est pas rien : « La décennie 1950 est le moment où Jeanne Lapointe a été le plus médiatisée. Elle a été présente sur plusieurs plateformes comme Radio-Canada, Cité Libre ou Le

Devoir, de façon assez récurrente. Par sa présence et le contenu de ses discours, elle venait déconstruire la ségrégation qui existait dans les médias à ce moment-là. La parole des femmes était généralement limitée aux pages féminines et aux genres de l’intime, et elles devaient se restreindre à des sujets désignés, comme l’éducation des enfants, la moralité, la domesticité. C’était ça, leur lieu, qui était une sorte d’espace parallèle, comme si elles n’existaient pas vraiment. Il ne fallait pas qu’elles se mêlent de repenser l’enseignement, voire le système d’éducation, ou de décoder la société canadienne-française, mais c’est exactement sur ces sujets que Jeanne Lapointe se prononçait.» En s’inscrivant de la sorte dans l’espace public, elle réussissait à briser les frontières entre le masculin et le féminin et donnait, d’une certaine manière, le droit aux femmes de s’exprimer sur des sujets qui leur étaient jusqu’à lors interdits et qui concernent la société dont elles font partie.

À celleux qui ne connaissent pas Jeanne Lapointe, on pourrait aussi mentionner qu’elle était laïque. Point important. La

transgression opérée par Jeanne Lapointe au cours de sa carrière est donc double : d’une part, par sa posture d’intellectuelle femme qui non seulement se taille une place dans un milieu machiste, mais participe d’une agentivité et d’une confrontation, et d’autre part par sa laïcité et sa volonté d’attaquer l’angle religieux de la lecture de textes et le dogmatisme de la religion, d’autant plus qu’à l’époque, une bonne partie du corps professoral de l’Université Laval y est affiliée d’une manière ou d’une autre. Certains débats à cet égard ont eu lieu, quoique pas systématiquement envenimés :

« On note une tension amicale et respectueuse entre elle et Félix-Antoine Savard, le doyen de la Faculté des lettres, avec qui elle publie un débat d’idées sur la littérature, la critique littéraire et l’enseignement dans Cité Libre en 1954. Pour FélixAntoine Savard, la vision de Jeanne Lapointe, qui est plus moderne et plus axée sur le contact avec les étudiant.e.s, est quelque chose d’un peu inquiétant. Pour lui, qui reste associé à son allégeance cléricale, il faut enseigner les droits naturels, ce qui est bon ou l’est moins et la moralité religieuse, mais notons qu’il ne se situe pas non plus dans le dogmatisme que dénonce

Jeanne Lapointe. Elle était anticléricaliste, mais pas irrespectueuse envers les membres du clergé. Ce qu’on trouve dans leurs échanges, c’est une très grande politesse et une estime réciproque. D’un côté, Savard reconnaît constamment la grande expertise de Lapointe; de l’autre, elle témoigne d’un profond respect pour le jugement et l’ouverture de son collègue. C’est même Jeanne Lapointe qui a eu l’idée de publier leur échange chez Cité Libre pour montrer qu’on peut ne pas être en accord et tout de même dialoguer pour enrichir une réflexion commune. C’est une dynamique qu’on a appelée l’« éthique du dialogue » chez Jeanne Lapointe, cette idée qu’il est fructueux de confronter des points de vue divergents. Là où Jeanne Lapointe a eu des affrontements plus vigoureux, c’est pendant sa période féministe dans les années 1970. Là, ça a joué beaucoup plus dur.»

En d’autres mots, Jeanne Lapointe a occupé une place marquée tant en littérature que sur le plan social au Québec, pouvant être considérée comme une pionnière qui a brisé plusieurs plafonds de verre au cours de sa carrière et qui a transformé la société québécoise dans une optique de démocratisation.

LETTRE DE JEANNE LAPOINTE EN RÉPONSE À FÉLIX-ANTOINE SAVARD

Le 25 février, 1954

Monseigneur Félix-Antoine Savard, Doyen de la Faculté des Lettres, Université Laval.

Monseigneur, Les directeurs de Cité Libre me disent que mon article est déjà sur les galées, mais que la publication de la revue est retardée parce qu’un de leurs collaborateurs leur fait défaut pour le moment.

Je voudrais profiter de ce délai pour leur faire une proposition, si elle vous agrée. Je serais étonnée que, de leur côté, ils ne l’accueillent pas avec le plus grand intérêt.

Consentiriez-vous à laisser publier, à côté de l’article dont vous ne partagez pas les opinions, la lettre que vous m’avez adressée à ce propos ; s’il est vrai que l’article en question puisse faire tort aux lecteurs de Cité Libre – ce que je ne pense pas – votre lettre apportera d’elle-même les correctifs nécessaires. On y verra en outre que des gens d’opinion contraire peuvent se parler avec amitié et respecter les idées les uns des autres.

J’exigerais que la lettre soit publiée sans commentaire, mais que l’on mentionne simplement que vous avez permis la publication et que je l’ai demandée. Il me serait égal, personnellement, qu’elle soit publiée au complet ; mais il est sans doute préférable qu’on y supprime les paragraphes concernant ma situation à la Faculté, qui pourraient être malicieusement interprétés comme des tentatives d’intimidation, par des lecteurs qui ne vous connaîtraient pas.

Je vous envoie copie de ce qui resterait ainsi de la lettre, et, à part, copie des passages qui pourraient être omis, afin que vous puissiez relire le tout avant de me donner votre réponse.

Quant à ce qui concerne le cours sur la critique, Dieu m’est témoin que je n’ai pas demandé à le faire et que je ne serais nullement vexée de le voir supprimer. Mais je crois que les cours que je fais sont tout à fait ad usum delphini, bien que j’aie le droit, en dehors de la Faculté et en matière d’opinion, de m’exprimer plus librement. Je tenais à vous soumettre l’article en question parce que vous étiez l’un des écrivains dont je parlais un peu longuement, et non pas parce que les professeurs de la Faculté ont l’obligation de soumettre tout ce qu’ils écrivent au Doyen de la Faculté.

Pour revenir au cours sur la critique, vous pourrez interroger à ce propos un religieux bénédictin qui a suivi le cours que je donnais l’an dernier sur la critique aux candidats à la maîtrise : c’est un franco-américain, le Père Léon Bourque, qui est encore ici pour quelques semaines (chez les Franciscaines, sur la Grande Allée, son numéro de téléphone est 3-2334) ; je ne le préviendrai d’aucune manière et il vous parlera ainsi en toute liberté. Le cours, comme tout autre cours d’histoire littéraire, consistait à faire connaître les critiques d’aujourd’hui, et à dire honnêtement quel est le contenu de leur oeuvre. Les opinions sur l’orientation culturelle ou politique du Canada français n’ont rien à y faire, me semble-t-il.

Je vous suis très reconnaissante, Monseigneur, de m’avoir exprimé votre point de vue avec autant de sincérité et d’amitié. C’est la seule manière, probablement, de garder quelque humanité aux relations entre les êtres et les peuples, dans un monde qui menace à tout moment de se replonger dans la barbarie. Il me semble, pour ma part, qu’on est beaucoup plus proches les uns des autres, après s’être parlé aussi franchement.

Croyez bien, Monseigneur, à mes sentiments les meilleurs.

Jeanne Lapointe, 36, rue Sainte-Ursule, Québec

Legs, apports et implications

On a déjà, au fil de cet article, mentionné l’ampleur de Jeanne Lapointe au Québec, figure intellectuelle majeure, entre autres durant la Révolution tranquille. Son influence s’est fait ressentir de diverses façons, s’incarnant à travers son implication au sein de la Commission Parent sur l’enseignement au Québec et de la Commission Bird sur la situation des femmes au Canada, sur lesquelles nous avons assez rapidement attiré l’attention. La première, ayant lieu de 1961 à 1966, se voulait une commission d’enquête mise en place par le gouvernement libéral de l’époque qui a notamment mené à la création des cégeps : « Elle n’avait pas peur de l’ouvrage, c’est certain! Elle continuait à donner ses cours à l’université en même temps qu’elle travaillait assidûment à la commission Parent. Les commissaires se voyaient toutes les semaines, presque sans exception, à Québec et à Montréal, et voyageaient à travers le monde pour explorer d’autres systèmes d’éducation. Après le dépôt du rapport Parent, Jeanne Lapointe a tout de suite accepté de siéger à la Commission Bird au début de 1967, jusqu’à la fin en 1970. C’était étonnant, parce que c’était aussi très demandant. En fait, toute la décennie 1960 s’est passée en commissions d’enquête pour Jeanne Lapointe. Grâce aux témoignages de Guy Rocher, seul membre encore en vie de la commission Parent, on comprend de mieux en mieux le legs de Jeanne Lapointe au Québec moderne et on cerne plus précisément le rôle prépondérant qu’elle a joué dans cette commission. Elle et lui ont rédigé de larges pans du rapport, c’est-à-dire la majorité des recommandations. Jeanne Lapointe

était de ceux et celles qui tenaient à ce que les commissaires rédigent le rapport, dans une langue claire et précise, de façon à se donner aussi le contrôle sur leur étude. D’un point de vue esthétique, c’est un des grands apports de Jeanne Lapointe à la commission Parent. Du côté du contenu, elle a orienté plusieurs recommandations, comme celles qui concernent la laïcisation du système scolaire, la mixité à l’école, un meilleur accès des filles à l’éducation supérieure, la démocratisation de l’enseignement pour que les personnes de tous les milieux socioéconomiques y aient accès. C’est aussi elle qui aurait rédigé tout le tome III de ce rapport, qui porte directement sur les contenus enseignés en classe.» On jase, on lit une liste de réalisations : vite comme ça, ça peut paraître encore abstrait, difficile à s’imaginer quand on n'est pas dans le domaine, pas « dans la gang ». Je le redis, parce que ce n’est pas à minimiser : cette commission a grandement contribué à façonner le Québec tel qu’on le connaît actuellement. C’était un exploit incroyable que de faire tomber le clergé de l’éducation. Si j’use de cette circularité dans mon propos, c’est parce que l’accès pour toustes à l’éducation est réellement venu changer le visage de la société québécoise. C’est une des valeurs que, collectivement, on a choisi de protéger et de mettre de l’avant. Cet apport à l’éducation et aux avancées féministes, cette passion plutôt, elle a également pu les mettre à profit lors de sa participation à la Commission Bird, en militant, par exemple, pour une meilleure représentation des femmes dans les manuels scolaires et les documents gouvernementaux. Encore une fois : chapeau. Jeanne Lapointe

est initialement nommée sur cette commission parce qu’elle ne se disait pas encore féministe : elle devait en fait contenir les féministes et limiter leur impact dans la commission. Finalement, elle devient la féministe la plus radicale à y siéger. Cette agentivité des femmes qu’elle souhaitait si ardemment voir s’accroître et s’épanouir, Jeanne Lapointe en était l’incarnation.

D’ailleurs, en analysant de plus près le parcours d’écrivaines telles Gabrielle Roy, Anne Hébert ou Marie-Claire Blais, on réalise rapidement que Jeanne Lapointe, durant la période moderne, a joué un rôle de mentorat important, quoiqu’encore une fois en restant dans l’ombre. Chez Cité Libre , elle tente même d’attirer l’attention sur certain.e.s auteur.rice.s, comme Hector de Saint-Denys Garneau, qui appartiendront éventuellement au canon littéraire et seront considéré.e.s comme des classiques. Mais pour les femmes qu’elle a accompagnées, ce n’était pas gagné d’avance : pour ces autrices mentorées, ayant été parmi les premières à être reconnues à l’international et à vivre de leur écriture, la pression de maintenir cette réussite était très forte suite à leur succès. Il y a ce travail en aval, oui, mais on peut supposer que sans femmes agentives comme Jeanne Lapointe dans le corps professoral de l’université et dans la sphère publique, la consécration de ces autrices mentorées aurait été plus lente. Son impact était considérable : « En ce moment, des chercheuses comme Mylène Bédard et Nathalie Watteyne déterrent beaucoup d’archives et mettent au jour ce travail de mentorat accompli par Jeanne Lapointe, qui était encore inconnu jusqu’à récemment. Ça éclaire une grosse partie de la carrière de Jeanne Lapointe qui se réalisait dans l’ombre, car le mentorat, c’est avant tout valoriser l’autre personne. Et ce n’est pas anodin que Jeanne Lapointe ait été la mentore de beaucoup d’écrivaines et de peu d’écrivains : elle avait le souci de favoriser des conditions de création qui permettraient aux femmes de se faire une place dans le paysage culturel. Ses archives révèlent qu’elle a travaillé sur le manuscrit de Pierre le magnifique de Roger Lemelin au début des années 1950, mais ses affiliations se sont davantage tissées avec des femmes. Son mentorat auprès d’elles touche plusieurs dimensions. Elle a commenté leurs manuscrits, beaucoup travaillé le style et la langue. C’était sa spécialité, comme en témoigne son titre officiel de professeure de grammaire française, même si son enseignement de la littérature a largement dépassé les aspects stylistiques et linguistiques. On sait aussi, grâce aux recherches de Nathalie Watteyne, qu’elle travaillait à la diffusion des œuvres, un peu comme une agente, notamment pour Anne Hébert. Elle

accomplissait un travail de pré-édition, d’une certaine façon. Elle établissait des liens avec les éditeurs, avec des intellectuel.le.s, elle en convoquait même pour l’écriture de préfaces. Les travaux de Mylène Bédard montrent que tout le réseautage, particulièrement celui entre femmes – des écrivaines, des artistes, des intellectuelles, des professeures, est un des aspects prépondérants du mentorat et de l’influence de Jeanne Lapointe. On peut penser qu’elle était sensible à un manque, aux obstacles vécus spécifiquement par les femmes, à cette occultation systémique dont son travail a lui-même fait l’objet. Et cette sensibilité, elle était visiblement présente chez elle bien avant la Commission Bird.»

Jeanne Lapointe et l’Université Laval aujourd’hui Il existe, à l’Université Laval, le Fonds Jeanne-Lapointe en études féministes, créé suite au décès de Jeanne Lapointe survenu en 2006. Il « a pour objectif de favoriser la formation, la recherche et son rayonnement, et les services à la collectivité en études féministes. Il pourra ainsi servir à l’attribution de bourses d'excellence, à soutenir l'émergence de nouveaux projets de recherche ou de services aux collectivités féministes et à soutenir des activités de formation et de rayonnement des études féministes. » (Fonds Jeanne-Lapointe, Site de la Chaire ClaireBonenfant de l’Université Laval). On y retrouve également plusieurs documents et objets de toutes sortes, dont certains légués par la famille de Jeanne Lapointe, qui portent sur sa vie en tant qu’intellectuelle et qui témoignent de son parcours.

Plus sérieusement, j’ai des questions pour l’Université Laval. On change de ton. Depuis quelques années, on milite pour que le pavillon des sciences de l’éducation soit nommé en l’honneur de Jeanne Lapointe, les femmes étant en plus sous-représentées en ce qui concerne la toponymie des pavillons de l’université. Des hommes comme Alphonse-Marie Parent, Félix-Antoine Savard, Jean-Charles Bonenfant ou Charles De Koninck nomment presque la totalité du campus. Ce sont des hommes aux côtés desquels Jeanne Lapointe a travaillé ou même débattu. Pourquoi si peu de femmes, sachant par exemple qu’en 1983, elle publie Le meurtre des femmes chez le théologien et le pornographe (Lapointe, 1983) dans lequel elle exhibe les notes tirées du cours « La philosophie des sexes » donné par Charles De Koninck à l’Université Laval en 1937. Ce qu’on y trouve, c’est une misogynie très directe et violente, comme quoi le discours de domination n’est certainement pas une exagération de sa part et des féministes plus largement. Pourquoi lui, intellectuel certes, pourquoi eux et pas elle? Pourquoi l’université tarde-t-elle autant à nommer le pavillon de sciences de l’éducation en son nom ? Outrepassé la question administrative, il est où, le blocage? La résistance? Ce n’est pas comme si on devait retirer un nom d’un pavillon : le concerné n’en a même pas. Jeanne Lapointe a porté l’éducation du Québec moderne à bout de bras, mais plus encore l’éducation des femmes et des filles en leur ouvrant un monde des possibles au sein de l’espace public. Son héritage s’inscrit dans une filiation, dans un désir de transmission et de continuité, dans une ouverture et un dialogue avec l’autre, et ce, dans cet objectif de projection vers l’avant. Tous des éléments, qui, me semble-t-il – à moins que ce ne soit que moi qui soit à ce point déconnectée – concordent par.fai.te.ment avec notre vision de

l’éducation au Québec, du rôle qu’elle devrait recouvrir. N’est-ce pas assez? Et que dire de la symbolique si un pavillon – celui de sciences de l’éducation, je vous le rappelle – portait son nom et se trouvait aux côtés du pavillon Félix-Antoine Savard? Il y a anguilles sous roche. On exige des réponses. Des vraies.

Références

1. Fonds Jeanne-Lapointe, Chaire Claire-Bonenfant de l’Université Laval, https://www.chaireclairebonenfant.ca/fonds-jeanne-lapointe/

2. Lapointe, J. (1983). Le meurtre des femmes chez le théologien et le pornographe. Les cahiers du GRIF (26), p.43-53. https:// www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1983_num_26_1_1368

3. Lapointe, J. Savard, F.-A. (2020). Échange épistolaire. Études Littéraires, vol. 49 (1), p. 89-94. https://www.erudit.org/fr/revues/ etudlitt/2020-v49-n1-etudlitt04943/1065518ar/

4. Naudier, D. (2010). Genre et activité littéraire : les écrivaines francophones. Sociétés Contemporaines, vol.2 (78), p. 5-13. https:// www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2010-2-page-5.htm

5. Bédard, Mylène, « Jeanne Lapointe, mentore et amie », Études littéraires, vol. 49, no 1 (2020), p. 65-80.

6. Lapointe, Jeanne, Rebelle et volontaire. Anthologie 1937-1995, sous la direction de Marie-Andrée Beaudet, Mylène Bédard et Claudia Raby, avec la collaboration de Juliette Bernatchez, Montréal, Leméac, 2019, 253 p.

7. Raby, Claudia, Le parcours critique de Jeanne Lapointe, Québec, Université Laval (mémoire de maîtrise en études littéraires), 2007, 133 p.

Aux fourneaux !

La cuisine, c’est un espace particulier dans une maison. Il s’y concocte des sauces à spag, s’y partage des verres de vin, s’y cache des sucreries en cas de craving. Les fourneaux ronronnant ont ce quelque chose qui évoque le familier et le confortable – le pouvoir rassembleur de la nourriture n’est plus à prouver. Et puis c’est sur nos comptoirs de granite ou de mélamine qu’on expérimente les différentes croustades aux pommes : celle que Ricardo annonce comme la meilleure; la plus instagrammable bien entendu proposée par Trois fois par jour, la seule végane signée La cuisine de Jean-Philippe. Reste que notre vraie préférée, celle à laquelle on retourne inévitablement, c’est celle de notre enfance, celle aux épices de nostalgie et d’amour. L’équipe d’Impact Campus désire partager avec vous sa petite sélection de recettes en provenance directe des cartables familiaux qui, on l’espère, saura alimenter les séances de cannage et de commérage dans l’automne de vos cuisines.

Par toute l'équipe d'Impact Campus, intro par Sabrina Boulanger

SOCIÉTÉ ET SCIENCES

Gorbatchev : les trois visages de l’homme

Le 3 septembre dernier, à Moscou, on enterrait l’ultime dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Homme de paix, artiste du rapprochement entre l’URSS et les États-Unis, démolisseur du mur de Berlin et porteur de liberté : en Occident, les hommages sont nombreux. Pourtant, du côté russe, pas de funérailles officielles, pas de jour de deuil national. Le président Poutine brille par son absence et l’État n’accorde que quelques gardes d’honneur et un orchestre militaire en guise d’ultime adieu à Gorbatchev. Pour expliquer ces réactions divergentes, il faut s’attarder au souvenir que l’homme a laissé derrière lui : la paix, le sentiment d’oppression et la défaite.

Gorbatchev homme de paix

Les Occidentaux se remémorent principalement Gorbatchev de façon positive. D’abord, on s’en souvient comme celui qui a œuvré pour réduire les tensions entre les deux blocs de la guerre froide. Maxime Philaire, étudiant à la maîtrise en science politique, élabore sur le sujet : « au début des années 1980, on a une relance de la guerre froide et une crainte d’un conflit qui pourrait s’étendre vers un affrontement nucléaire ». Or, le dirigeant soviétique vient apaiser ces craintes. Les négociations avec le président Reagan portent leurs fruits et on arrive à des accords de réduction d’armements. Progressivement, les relations entre Washington et Moscou deviennent plus cordiales. Durant l’invasion du Koweït, les Soviétiques votent même pour des propositions américaines à l’ONU sur l’utilisation de la force pour faire reculer l’Irak. Les deux pays semblent enfin s’entendre quant à des conflits régionaux. Les politiques d’ouverture et l’influence pacificatrice sur l’ordre mondial valent à Gorbatchev le prix Nobel de la paix.

Au-delà de ses efforts à l’international, Gorbatchev instaure également des réformes internes qui font sa réputation, dont des changements économiques introduisant des mécaniques du modèle capitaliste. Bien que l’État gardait beaucoup de contrôle sur l’économie, ses réformes laissaient plus d'espace au libre marché, à la compétition et à l’entrepreneuriat, ce qui allait en désaccord complet avec l’idéologie du parti communiste. Au même moment, il met en place de nouvelles politiques de transparence dans un effort de lutte contre la corruption, tout comme des mesures réduisant la censure des médias, permettant même aux critiques du régime de s'exprimer.

Finalement, en Occident, on se souvient de son rôle dans la fin de l’URSS – une transition qui s’est faite avec peu de violence en tolérant la séparation des républiques soviétiques – puis dans l'effondrement du régime communiste sans conflit, mettant ainsi terme à la guerre froide de manière relativement paisible. Reneo Lukic, professeur titulaire de relations internationales au

Département d’histoire de l’Université Laval, souligne le rôle de Gorbatchev dans la fin de la guerre froide comme une « contribution majeure de son héritage politique » ce qui le place « parmi les plus grand.e.s politicien.ne.s du XX siècle ». Il note également l'influence positive qu’a eue Gorbatchev dans la construction des États nationaux en Europe de l’Est.

Gorbatchev tyran

Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces réformes ne sont pas que des actes de bonne volonté désintéressée. Après tout, Gorbatchev veut préserver la puissance de l’Union soviétique et c’est bien malgré lui qu’il en arrivera à la fin. Quand il se retrouve à la tête du pays, l’URSS traverse une période difficile. L’économie est dans une situation « critique, pour ne pas dire catastrophique », explique M. Philaire. Les mesures économiques et politiques d’ouverture et de libéralisation sont avant tout des tentatives de remettre sur pied l’état des finances, mais elles sont insuffisantes. Progressivement, le peuple se retourne contre lui, d’abord en Europe de l’Est, puis en Russie.

Dans les pays baltes, le souvenir du dernier dirigeant de l’URSS est bien plus amer qu’en Occident. Pendant que les troupes russes se retirent de plusieurs pays d’Europe de l’Est, le désir d’indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie se fait sentir. En 1991, Gorbatchev demande la fin des réformes indépendantistes en Lituanie et les violences éclatent. On dénombre 15 morts dans la capitale après l’occupation de plusieurs bâtiments par l’armée soviétique. Le rôle du dirigeant russe dans l’intervention de l'armée reste un mystère, mais pour plusieurs, Gorbatchev évoque l’image d’un dictateur, bien qu’il ait nié son implication dans ces événements.

Finalement, il faut rappeler que l'accident de Tchernobyl a lieu alors qu’il est pouvoir et que, malgré ses politiques de transparence, son régime tarde à reconnaître l’ampleur de la catastrophe et de ses conséquences, tant pour sa population que pour l’Europe. Son portrait d’homme honnête en ressort taché.

Gorbatchev vaincu En Russie, la perception du dernier dirigeant soviétique est toute autre. M. Lukic avance que « la grande majorité des Russes considère le bilan politique de Gorbatchev comme étant un désastre pour la Russie », alors que M. Philaire note que beaucoup s'en souviennent comme ayant été naïf envers l’Occident et qu’il représente globalement un échec.

Pour les critiques les plus acerbes, Gorbatchev serait également le responsable des catastrophes économiques des années 1990 en Russie, une période difficile et traumatisante pour le peuple russe. Pourtant, comme le rappelle l’étudiant à la maîtrise, il ne cause pas vraiment tous ces problèmes, d’autant plus que le gouvernement de Boris Eltsine qui lui a succédé n’a guère fait mieux.

De plus, à la suite de la chute du régime, le bloc de l’Occident s’avance dans les anciennes républiques soviétiques en étendant l’OTAN. Cet élargissement perçu comme hostile par le président

Poutine est aussi critiqué par les Russes les plus ouverts, précise de nouveau monsieur Philaire. Bien que ce soit une alliance défensive et que ce processus soit démocratique, nombreux sont celleux qui considèrent cette alliance agressive et dangereuse, surtout lorsqu’elle inclut des pays précédemment sous le contrôle de l’URSS.

En bref, pour la plupart des Russes, le régime de Gorbatchev signifie la fin de la guerre froide, mais surtout la fin de l’empire russe et le début d’une crise économique et politique majeure.

Gorbatchev oublié

M. Lukic analyse cette perception de l’échec de Gorbatchev comme l’un des éléments expliquant la popularité du régime de Vladimir Poutine. Voilà un homme qui n’a pas peur de secouer l’Occident, qui veut réaffirmer la puissance russe et lui redonner sa gloire. À la différence de l’URSS, cette nouvelle puissance russe n’est plus communiste, l’idéologie est remplacée par le nationalisme ethnique.

Les mesures contre la propagande et la censure s’effacent également. En particulier depuis l’invasion de l’Ukraine, les journalistes et autres critiques sont muselés. Du souffle de liberté apporté par Gorbatchev, il reste aujourd’hui bien peu. Symbole particulièrement parlant, le 5 septembre, deux jours après son enterrement, le journal qu’il avait financièrement contribué à fonder, Novaïa Gazeta, s’est vu révoquer sa licence de publication imprimée en Russie. Le 15 septembre, il perd également sa permission de publication en ligne, le rendant du même coup indisponible en Russie.