6 minute read

opini

Foto: Mar`a

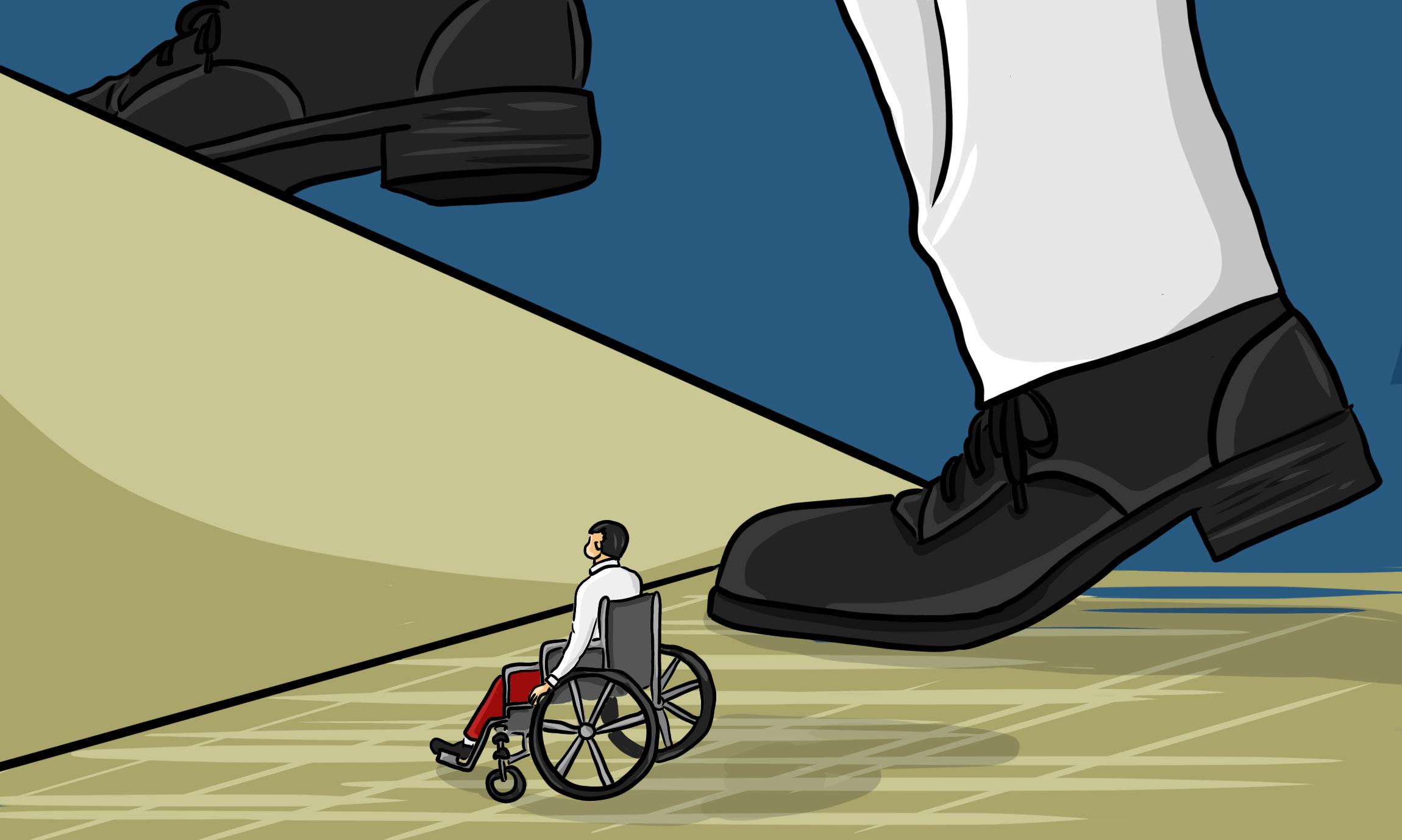

MELAWAN EKSKLUSIF DENGAN INKLUSIF

Advertisement

Oleh: Ahdha Sartika “Harus darimana solusi Disabilitas ini dimulai?” adalah pertanyaan yang paling sering sampai ke saya, di mana pada akhirnya tidak juga saya berikan jawaban pasti dalam percakapan yang biasanya saya ladeni. Ada banyak kepala dengan beragam sudut pandang yang saya bisa pastikan jawaban apapun tidak akan cukup akurat untuk memuaskan pemberi pertanyaan. Hanya saja, berangkat dari Disabilitas Tuli yang menjadi titik awal mula saya turut ikut sebagai pengguna bahasa isyarat, saya dikenalkan bahwa ada benang merah yang mereka genggam sebagai pemersatu rekan-rekan disabilitas, yaitu budaya.”

Polemik ini menjadi menarik karena saya memahami bahwa ketika sesuatu dicarikan solusi maka hal ini diasumsikan sebagai masalah. Dengan kata lain, “disabilitas” secara tidak langsung mereka anggap sebuah masalah—termasuk pihak yang memberikan pertanyaan pertama tadi pada saya. Seakan-akan pemenuhan keterbatasan akses yang rekan-rekan disabilitas lalui selama ini adalah solusi paling tepat agar Disabilitas tidak lagi merasa kepayahan. Satu yang pasti, Disabilitas bukan masalah, melainkan reaksi masyarakat pada Disabilitas lah yang menjadi sumber masalah.

Reaksi ini dinamai sebagai Eksklusi Sosial— kondisi penyisihan individu dari kelompok besar—yang terlanjur muncul di tengah masyarakat. Oleh pakar psikologi, bentuk eksklusi ini terbagi atas 2 macam, yaitu; tindakan penyisihan dari kelompok dan juga pembatasan akses untuk terlibat di dalam kelompok. Entah bentuk eksklusi yang mana yang dialami oleh disabilitas, tapi salah satu di antara ini cukup memancing para pejuang hak asasi untuk membela mereka yang tidak punya cukup suara yang lantang untuk menyampaikan keresahan diri.

Menariknya, Inklusi kini sering kali dijadikan sebagai inovasi mutakhir untuk memenuhi kebu-

tuhan disabilitas supaya bisa berbaur di tengah masyarakat. Barangkali mengacu pada fenomena Eksklusi sosial yang terjadi—dimana kemudahan mengakses fasilitas hanya eksklusif pada kelompok tertentu saja—Inklusi diambil sebagai sebuah jawaban atas reaksi Eksklusi Sosial yang terlanjur mengakar di masyarakat. Ini akan menjadi PR yang begitu besar bagi para pembuat kebijakan, bahwa tidak sedikit pembangunan yang akan disosialisasikan pada tiap-tiap pemerintah daerah agar mereka menyegerakan penyediaan akan kebutuhan disabilitas. Sungguh, ini adalah PR yang besar, banyak dan tidak sebentar.

Pada bidang layanan publik misalnya, tersedianya jalur kursi roda di trotoar, juru bahasa isyarat di meja resepsionis, ataupun simbol braille pada tombol nomor di dalam lift adalah sebagian kecil dari akses disabilitas yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan publik setempat. Community-Based Rehabilitation (CBR) menekankan ada 5 bidang yang aksesnya wajib dipenuhi untuk bisa disebut sebagai suatu lingkungan yang bisa ditinggali secara inklusif (Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Mata Pencaharian dan Pemberdayaan). Pertanyaannya, apakah kelompok Non Disabilitas sudah cukup siap untuk bisa berdampingan dengan Disabilitas sehingga menghasilkan situasi yang inklusif bagi satu sama lainnya?

Dalam penelitian psikologi, Frank Doolard menemukan bahwa anggota suatu kelompok yang meyakini lingkupnya sebagai standar norma, mereka tidak segan membatasi akses pihak luar untuk masuk ke dalam lingkaran agar tidak mengubah sistem yang telah dianggap sebagai pakem yang sudah ada. Jadi bisa kita bayangkan, mulai dari menyediakan kebutuhan akses disabilitas, para pembuat kebijakan ini juga ditodong untuk menyelesaikan “masalah” berikut dengan mengubah stigma masyarakatnya. Sungguh, ini adalah “masalah” yang bahkan Bandung Bondhowoso pun pening memikirkan cara untuk mengentaskannya. ***

Dengan menanggapi masukan dari berbagai pihak terkait pemenuhan hak para disabilitas, hal ini pun berujung terbentuknya pada program upaya penerapan pendidikan inklusif yang diterapkan di beberapa sekolah. Program ini juga memunculkan beragam reaksi sebagai bentuk evaluasi atas kebijakan yang dilakukan. Ada guru yang merasa dirinya tidak cukup mampu, bingung penanganan, anggapan bahwa anak tidak kapabel serta tanggung jawab yang sekolah berikan, tak jarang membuat tenaga pendidik ini memutar otak untuk menerapkan kelas inklusif yang telah ditargetkan pada mereka. Seakan-akan ada langkah yang terlewat sebelum penerapan kelas inklusif ini dimulai.

Di lain sisi, CBID—lembaga yang berfokus pada pengembangan komunitas yang inklusif—telah memformulasikan bahwa setidaknya ada 5 tahapan bagi sebuah kelompok atau komunitas yang hendak mengembangkan kultur inklusif pada kondisi mereka. Para pembela hak asasi disabilitas ini nampaknya telah melakukan tugas mereka di 2 tahapan pertama, yaitu memberi kesadaran dan mengadvokasi. Namun, para guru ini sepertinya sudah melampaui sisanya hingga ke tahapan pelaksanaan.

Mereka diminta langsung menerapkan solusi dari ketimpangan anak disabilitas dengan menggabungkan pendidikan mereka di 1 kelas yang sama supaya bisa saling berkenalan— pendidikan Inklusi. Namun, mereka seakan-akan melupakan situasi dimana anak disabilitas ini bisa saja tidak diajak bermain karena dianggap terlalu lamban atau bahkan tampil terlalu beda dari kelompok kelas “normatif” ini. Sejatinya, ada pihak-pihak yang harus ikut terdidik sebelum memberikan akses yang telah dipikirkan secara matang ini. Apakah warga kelas ini juga menyanggupi untuk mengubah pola interaksinya ketika ada kultur lain masuk ke tengah mereka?

Sebagai contoh di sekolah misalnya, Anak Non Disabilitas terbiasa mencatat penjelasan guru di papan tulis, sedangkan Disabilitas Netra tidak punya cukup kemampuan untuk menulis dengan pensil. Akses apa yang harus dipenuhi guru? Ataupun, Non Disabilitas biasanya dengan mudah mendengarkan penjelasan guru, tapi Disabilitas Tuli hanya mampu mencerna informasi lewat visual. Maka, akses apa yang harus dipenuhi oleh guru? Teknis semacam ini wajib dibekali oleh para guru sebelum mereka mendapati kelas inklusif yang harus diayomi. Harapannya tentu ini menjadi bahan evaluasi atas kebijakan yang telah disusun rapi.

Tidak dipungkiri bahwa kita memerlukan seluruh pihak untuk membangun iklim yang inklusif. Mengubah cara pandang dan merelakan kesediaan

diri untuk belajar budaya baru bukanlah pekerjaan satu malam. Ada kebiasaan menjalani hidup yang berbeda antara Disabilitas dan Non Disabilitas. Kerelaan untuk belajar cara hidup yang berbeda ini adalah poin penting bagi kedua belah pihak sebelum memaksa Disabilitas menjalani kultur Non Disabilitas. Bukan menghendaki untuk menerapkan 1 cara saja, tapi juga menoleransi bahwa ada metode lain dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana kata salah seorang ulama, angka sembilan itu bisa didapat dari penjumlahan 4 dan 5, perkalian 3, ataupun pengurangan 10 dan 1. Terdapat banyak cara untuk mencapai sebuah “penerimaan” dan sudah semestinya bahwa pendidikan inklusi tidak hanya memudahkan kaum Non Disabilitas saja.

Ada baiknya sebelum melimpahkan “masalah” ini ke bidang pendidikan, tanyakan terlebih dahulu apakah kita mampu menyanggupi dengan melibatkan Disabilitas Tuli untuk ikut berbincang saat berkumpul dengan keluarga besar, atau memberi ruang pada anggota keluarga yang menggunakan kursi roda, atau memberikan arahan pada saudara Disabilitas Netra yang butuh ke toilet di saat kita sendiri sedang asyik bercengkrama dengan sepupu-sepupu? Disabilitas kerap merasa terasing di tengah situasi-situasi semacam ini. Apakah ada akses yang bisa mengurangi rasa keterasingan mereka? ***

Kita perlu menitipkan pesan pada orang terdekat untuk selalu memberi ruang pada orang yang terdesak membutuhkannya. Bisa pada kakak yang bekerja di layanan kesehatan, atau ayah yang terlibat pada perencanaan tata kota, ataupun adik yang sekelas dengan teman Disabilitas. Dengan berpura-pura tidak melihat kesulitan yang ada di hadapan kita adalah bentuk menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Kita tidak melewati satu jengkal pun fase eksplorasi keadaan sekitar di saat kita balita, lalu mengapa ketika beranjak dewasa kita bisa abai dengan keadaan sekitar?

Penyediaan akses sudah semestinya memudahkan banyak pihak dan menutup ruang acuh tak acuh pada disabilitas, karena kebijakan selalu muncul dari fakta yang ada di lapangan bukan asumsi semata. Sehingga, akan semakin memudahkan pemerintah daerah rasanya apabila kita sama-sama mengaktifkan fase eksplorasi kita kembali pada sekitar. Mengamati keresahan yang dialami oleh Disabilitas, meningkatkan rasa kepekaan pada situasi yang dialami bersama, juga turut mengambil peran pada pembangunan iklim yang inklusif. ***

Ketentuan Pendidikan yang Inklusif sepertinya harus dicermati kembali. Siapa sebenarnya yang harus diprioritaskan untuk dididik, Kelompok Disabilitas kah? kelompok Non Disabilitas? atau Pembuat kebijakan bagi kedua kelompok? Merujuk pada peribahasa lama, It takes a village to raise a child, tapi tidak juga menutup kemungkinan it takes a village to abuse one. Semoga kita bukan termasuk orang yang menzalimi pihak lain karena keengganan kita untuk belajar dan membuka ruang baru bagi yang membutuhkan.[]