Jeudi 5 décembre 2024

4 Kislev 5785

Nº 1015 | Mensuel

INTERVIEW

QUI EST LA DÉPUTÉE

CAROLINE YADAN ?

DOSSIER

LE CINÉMA

ISRAÉLIEN : RÉTROSPECTIVE ET AVENIR

GRAND ANGLE

GRAND-RABBIN

D'ISRAËL : FONCTION OU MISSION ?

Jeudi 5 décembre 2024

4 Kislev 5785

Nº 1015 | Mensuel

INTERVIEW

QUI EST LA DÉPUTÉE

CAROLINE YADAN ?

DOSSIER

LE CINÉMA

ISRAÉLIEN : RÉTROSPECTIVE ET AVENIR

GRAND ANGLE

GRAND-RABBIN

D'ISRAËL : FONCTION OU MISSION ?

Sur les terres brûlées du Liban, du côté israélien de la frontière, on observe cet arc-en-ciel. Rappel de la destruction et promesse d’un avenir plus serein. On n’ose y croire. Laminés par la guerre, jamais les Israéliens n’ont été aussi suspicieux face à la paix. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Même l’idée de voir revenir nos valeureux combattants ne suffit pas à nous emplir totalement le cœur d’allégresse.

Se dire que le Hamas, abandonné par le Hezbollah – sous-fifre de l’Iran –, doit se sentir seul et déçu nous procure juste une méchante petite joie. En notre for intérieur, nous sommes bien trop échaudés pour accorder une quelconque confiance à ces lâches ennemis qui ont pilonné des cibles civiles pendant un an.

Bien trop meurtris, aussi, pas les embargos non officiels de l’Amérique. Et les déclarations soufflant le chaud et le froid (plus souvent le froid) de la France qui s’est imposée dans la conclusion de ce cessezle-feu pour se prouver qu’elle a encore un poids dans la balance internationale, vieille réminiscence de son ancienne splendeur au Moyen-Orient – et ce, alors qu’elle n’a pas réussi à arracher un seul otage aux terroristes voleurs et tueurs d’enfants.

On ne parlera pas de la Cour Pénale de l’Injustice (dernière une d’Actualité Juive)…

Reste donc à se concentrer sur les couleurs de ce timide arc-en-ciel. Un phare dans l’obscurité, une direction vers laquelle s’orienter pour espérer et comprendre que finalement nous ne comprenons rien. Après, tout, n'est-il pas surnaturel d’imaginer la vive lumière du soleil au plus profond de la nuit ? C’est pourtant le mot d’ordre du peuple juif qui, la nuque raide, têtu, obstiné, s’est toujours fixé comme mantra que « tout est pour le bien » et qu’avec un peu de lumière il peut repousser les ténèbres.

Nous sommes cette lumière qui combat sur tous les fronts ; et s’il est parfois difficile d’y voir clair, il suffit de regarder tout le chemin parcouru depuis quatorze mois. L’ultime étape est de voir rentrer nos frères et sœurs détenus à Gaza. N'est-ce pas le miracle de 'Hanouka que tout le peuple juif espère ?

Anne-Caroll Azoulay

5 CARTES SUR TABLE

Au-delà des frontières

6 INTERVIEW

Portrait : qui est Caroline Yadan ?

14 ÉCONOMIE

L’ombre de la guerre pèse sur le budget 2025

16 DOSSIER

ISRAËL, SILENCE, MOTEUR, ÇA TOURNE !

l Sophie Dulac : une voix pour Israël, une vision du cinéma d’auteur

l Hélène Schoumann, au nom du cinéma israélien

l Marcelle Lean, l’entre-deux-mondes

l Élisa Tovati, la vérité si elle aime

l Jérémie Abessira, l’expert du cinéma juif

l Nelly Kafsky, produire à travers les cerceaux enflammés

34 DÉCOUVERTE D'ISRAËL

Peu de lumière chasse beaucoup d’obscurité

36 SANTÉ

La médecine hyperbare : médecine de demain ?

38 SOCIÉTÉ

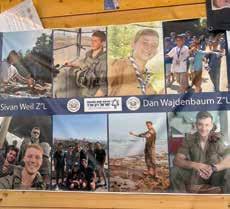

Mouvements de jeunesse : le creuset des héros d’Israël

40 GRAND ANGLE

Grand-rabbin d’Israël : fonction ou mission ?

44 LIVRES ET VOUS

l Place des otages de Valérie

Abécassis : un témoignage unique sur le 7 octobre

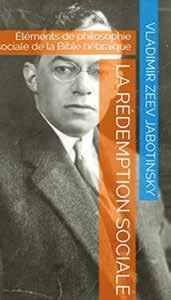

l Pierre Lurçat : « Il faut revenir aux pères fondateurs »

52 LE KLING DU MOIS

On a eu chaud !

ET AUSSI... Tribune (49), Judaïsme (54), Recette (57), Jeux (58), Immobilier (61)…

Depuis la catastrophe du 7 octobre, de nouveaux phénomènes ont éclos en France. Ils ne ressemblent en rien aux situations du passé, pas même à celles vécues lors des attentats de Toulouse et de l’Hyper Cacher qui avaient entraîné l’Alya de dizaines de milliers de personnes. Les phénomènes sont les suivants :

L'antisémitisme n'a jamais été aussi décomplexé.

L'antisémitisme n'a jamais été aussi présent dans l'espace public depuis la Shoah.

L'antisémitisme est devenu un argument politique qui amène les électeurs à voter pour un parti. Beaucoup d'étudiants juifs ne veulent plus aller à l’université par peur d'être agressés physiquement.

Ces phénomènes et peut-être d'autres expliquent l'augmentation de centaines de pourcents de l'intérêt porté à l’Alya. Et pourtant, les chiffres de l'été 2023 n'ont pas été équivalents à ceux de la vague d'Alya d'il y a dix ans. Pourquoi ? La réponse se trouve sûrement dans le fait que le gouvernement israélien n'a pas fixé un programme clair qui encouragerait les Juifs de France à monter en Israël. Suite à la guerre, l’Alya doit être un des volets de la reconstruction physique et psychologique du pays. Reconstruction psychologique, car tout geste de solidarité, comme une Alya massive, aidera les Israéliens à surmonter les difficultés. Reconstruction physique, car l’Alya de France a les moyens de s'implanter en Israël dans certains endroits stratégiques : Jérusalem, le Sud, le Nord, qui peuvent et doivent attirer à eux le maximum d’olim. Le renforcement de la démographie sera la plus forte réponse que nous apporterons à nos ennemis. Il faut donc combler le grand fossé et exiger du gouvernement que l’Alya massive soit un des buts post-guerre. La nature détestant le vide, la non-existence d'un programme de ce type condamnera la majorité des Juifs de France à y rester. Nous, en Israël, pourrions penser que cela ne relève pas de notre responsabilité mais de celle des Juifs de France qui devraient le plus vite possible monter dans un avion. Mais non. Nous devons être solidaires, responsables, et continuer à montrer

le chemin comme nous le faisons, nous les Israéliens venus de France. Notre participation au combat et à l'élan de solidarité doit se poursuivre. Nous ne pouvons penser ou dire que nous n'avons aucune responsabilité dans la non-Alya de nos frères. À chacun de convaincre une personne de venir. Notre participation au développement du peuple juif sur sa terre ne peut pas s'arrêter aux frontières de celle-ci. Notre effort doit aller au-delà et impacter les Juifs de Diaspora pour les soutenir dans leur désir de nous rejoindre et de réaliser leur rêve. n

Avocate, députée, militante associative, mère de famille… Caroline Yadan est un peu tout cela et bien plus encore. Elle est entrée discrètement en politique avant de s’installer durablement dans la fonction d’élue parlementaire. Elle nous dévoile aujourd’hui quelques pistes concernant son parcours et sa personnalité.

AJ MAG : Êtes-vous une femme engagée ?

Caroline Yadan : Effectivement, depuis mon adolescence, d’abord comme militante associative, ensuite en tant qu’avocate en droit de la famille et médiatrice, puis en politique depuis 2017. Ce qui me définit le mieux est sans doute l’œuvre de Miss.Tic : Juste une justice juste. Je hais les injustices. Mère de trois grands enfants, je suis une républicaine dans l’âme, qui mène des combats sans relâche pour tous et au nom de tous, du fait de mon attachement viscéral aux valeurs universalistes qui constituent le socle de notre pacte républicain. Mue par la volonté de défendre ces valeurs universelles, j’ai dirigé pendant plusieurs années le pôle antisémitisme du think tank de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra).

Femme de terrain, je me suis par ailleurs engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l’accompagnement des jeunes collégiens et lycéens pour leur trouver des stages durant leurs études, la défense des familles monoparentales, la haine en ligne, mais aussi en tant que cofondatrice d’un groupe d’entrepreneurs fondé sur la recommandation d’affaires réciproque.

Durant mes deux années de députation, j’ai également été vice-présidente du groupe d’études sur l’antisémitisme et secrétaire générale du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale. Après la dissolution de 2024, mes convictions personnelles et mon désir de poursuivre mes combats m’ont amenée à me présenter dans la huitième circonscription des Français établis hors de France, où j'ai été élue le 7 juillet 2024. Je fais partie de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, qui examine tous les textes régaliens. Aujourd’hui, je me sens vraiment à ma place !

Parlez-nous un peu de vous : quels ont été vos premiers pas ?

Née à Boulogne-Billancourt, j’ai vécu à Paris dans le 15e arrondissement durant toute mon enfance, avec ma grande sœur, au sein d’une famille modeste, aimante et unie. Mon père, Juif tunisien, était représentant, il faisait « les trousseaux » et s’absentait chaque semaine. Il connaissait toutes les routes de France et les moindres lieux-dits. Il était passionné par les films et les artistes américains des années 1950. Ma mère, d’origine polonaise, était une enfant cachée. Mon grand-père maternel a été assassiné à Auschwitz et ma grand-mère a sauvé ses enfants pendant la guerre. Ils ont été cachés un an dans un appartement rue Gustave Rouanet qui, par le plus grand des hasards, se situe dans la circonscription qui était la mienne précédemment.

Mes parents tenaient un magasin de prêt-à-porter de vêtements pour enfants à Paris. Je suis aussi une ancienne EEIF [Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France – ndlr], et j’ai été animatrice et directrice de colonies de vacances à Yaniv pendant plus de dix ans.

On sent que vous aimez profondément les gens… Lorsque vous aidez les gens à résoudre leurs difficultés, comme avocat ou comme politique, vous contribuez à leur apaisement, et ça, cela n’a pas de prix. Que ce soit à travers ma profession d’avocate ou ma fonction d’élue, en réalité mon objectif est toujours d’être utile

La fonction de députée fait sens pour l'avocate que je suis : être au cœur de la loi et pouvoir agir concrètement pour modifier le quotidien des Français.

à autrui. La fonction de députée a bien sûr une autre dimension, plus nationale, qui est magnifique et qui fait évidemment sens pour l’avocate que je suis : être au cœur de la loi et pouvoir agir concrètement pour modifier le quotidien des Français.

Comment êtes-vous arrivée en politique ?

L’engagement politique n’a jamais fait partie de ma « feuille de route ». Militante associative, je ne me reconnaissais dans aucun parti politique et, surtout, ce monde m’apparaissait inaccessible. En 2017, En Marche a permis à chacun d’entre nous, par un simple clic, d’adhérer à un mouvement qui pouvait, par la construction d’un programme politique, faire bouger les choses tout en dépassant les clivages et en réconciliant l’économique et le social. C’est donc tout naturellement que j’ai commencé à militer, d’abord localement dans le 18e arrondissement de Paris, puis en travaillant avec Jean-Michel Blanquer et son Laboratoire de la République sur le sujet de la laïcité, ainsi qu’avec Marlène Schiappa. La demande de Stanislas Guerini de le suppléer à l’Assemblée nationale a été une très belle surprise et m’a ouvert les portes de la suite. deuxième volet de l'interview page suivante

Élue en juin 2022 en qualité de candidate suppléante de Stanislas Guerini dans la troisième circonscription de Paris, Caroline Yadan a pris ses fonctions de députée quand ce dernier a été nommé au Gouvernement. Deux ans plus tard, le 7 juillet dernier, Caroline Yadan a été élue députée de la huitième circonscription des Français établis hors de France. Une victoire importante pour elle, tant son amour pour Israël est entier. Nombre d’observateurs ne l’ont pas vue venir, considérant cette victoire aux élections législatives comme une surprise. C’était pourtant une évidence, surtout après le 7 octobre. Une personnalité forte, une force tranquille devait désormais s’imposer sur la scène politique, notamment pour toutes les questions liées à l’antisémitisme. Elle nous raconte les dessous de cette campagne électorale très particulière.

AJ MAG : La dernière élection était intense ?

Caroline Yadan : C’est clair : j’ai perdu 4 kg la première semaine ! Je n’avais absolument pas prévu de me présenter au sein de la huitième circonscription des Français établis hors de France. Après la dissolution, qui nous est tombée dessus violemment, je suis repartie en campagne avec Stanislas Guerini, à Paris, mais j’étais redevenue suppléante, avec la quasi-certitude de ne plus être députée, même en cas de victoire, et en sachant que, du fait de mes engagements contre la haine des Juifs en France et la défense de l’État d’Israël, j’allais être la cible de violentes attaques de notre adversaire, une EELV tendance LFI, à l’origine de l’invitation de Médine aux journées d’été de son parti.

Charmant…

Ce n’est rien de le dire. Alors que la situation m’apparaissait un peu compliquée, mon téléphone a sonné et l’on m’a fait cette proposition de me présenter au sein de la nouvelle circonscription des

Français établis hors de France, ce qui m’est apparu en seulement quelques minutes comme une évidence ! C’est pourquoi je me suis lancée, avec confiance. Dans ma tête, une petite voix me disait : « Tu vas gagner », alors même que, dans une circonscription jugée par tous comme imprenable, personne n’aurait misé sur ma victoire.

Vous aviez un programme ? Une équipe ?

Absolument pas. J’ai dû constituer une équipe en vingt-quatre heures, me familiariser avec les enjeux de tous les pays de la circonscription, apprendre tous les acronymes utilisés, créer énormément de contenus, bâtir un programme et une stratégie de communication et de médias, solliciter des dons à une vitesse grand V.

Êtes-vous allée à la rencontre de vos électeurs ? Oui. Sur les deux semaines de campagne, j’ai tenu à me déplacer non seulement en Israël, mais aussi en Grèce et en Italie, où j’ai rencontré beaucoup de monde et de

soutiens. Mon réseau en France a également largement contribué à ma victoire, notamment en Israël : il était impératif de surmonter à la fois mon déficit de notoriété mais aussi mon étiquette « Macron ». C’est la raison pour laquelle j’ai axé ma campagne sur mon bilan, c’est-à-dire sur toutes les actions concrètes que j’avais entreprises comme députée. C’est ce qui a permis de convaincre à la fois de ma sincérité, de mon courage et de mon efficacité.

Face à Meyer Habib, ce n’était pas gagné d’avance… J’ai réussi l’exploit de faire en Israël, au deuxième tour, face à mon adversaire en poste depuis douze ans, un score qu’aucun candidat n’avait réussi à réaliser jusqu’à présent.

Un long fleuve tranquille, finalement ?

Oh que non ! J’ai dû affronter des calomnies, comme le fait que j’aurais été soutenue au second tour par le LFI, ce qui n’a évidemment pas été le cas : bien au contraire, la candidate LFI a écrit noir sur blanc sur son communiqué qu’elle ne pouvait pas appeler à voter pour moi, en arguant que mes prises de positions étaient « intolérables et inacceptables ».

certains sujets récurrents qui préoccupent nombre de nos compatriotes.

Israël a accueilli environ 50 000 olim de France ces dix dernières années. Les difficultés essentielles sont dues à des problèmes économiques et sociaux. Le sujet des retraites est également présent car il est parfois compliqué de faire valoir ses droits.

Je suis aussi mobilisée pour les équivalences de diplômes, notamment des professionnels paramédicaux et médicaux : les infirmiers olim, par exemple, même très qualifiés et expérimentés, sont contraints de repasser un examen ou de faire des stages pendant plusieurs mois, voire des années, avant de pouvoir exercer en Israël. Sur ce sujet, j’ai d’ores et déjà écrit à la ministre des Français de l’étranger afin d’envisager une évolution concernant la réciprocité de reconnaissance de ces diplômes.

Caroline Yadan avec une délégation de députés français reçue par Amir Ohana, président de la Knesset © DR

En définitive, cela s’est bien terminé...

L’engouement autour de ma candidature a été incroyable : je pense avoir vraiment représenté pour les électeurs cette possibilité de changement que beaucoup attendaient, y compris hors d’Israël.

Avez-vous identifié les besoins des Français installés en Israël ? Quels sont-ils ? Et avez-vous des projets pour y répondre ?

Oui, lors de mes déplacements en Israël, qui m’ont permis d’échanger avec les Français vivant sur place, j’ai identifié plusieurs problématiques. Régulièrement, j’organise aussi des permanences en visioconférence, qui me permettent de retrouver

Je suis également intervenue concernant la fiscalité liée à la CSG/CRDS que les Français en Israël doivent payer sur leurs revenus patrimoniaux – immobiliers, par exemple –, alors même que ceux qui résident dans l’Union Européenne n’y sont plus soumis. Il s’agit là d’une rupture d’égalité que j’ai dénoncée dans un récent amendement que j’ai déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Enfin, je suis consciente de la situation de nos compatriotes déplacés du nord et du sud du pays, qui commencent malheureusement à perdre espoir. Grâce à ma collaboration étroite avec les consulats sur place, j’ai vérifié que ces personnes avaient pu obtenir des aides sociales adaptées à leur situation et j’ai sollicité un budget supplémentaire les concernant. Enfin, je gère au quotidien les nombreux mails qui me sont adressés et qui portent sur des cas particuliers que je m’efforce de résoudre si je le peux. Être utile, être proche, être efficace, c’est ce que je souhaite apporter à l’ensemble de la communauté française en Israël et dans l’ensemble de ma circonscription ! troisième volet de l'interview page suivante

Entre une (extrême) gauche gangrénée, une (extrême) droite amnésique et un centre vérolé, la politique hexagonale est bien à la peine. Les médecins imaginaires et autres donneurs de leçons, qui ont tant d’avis sur le Moyen-Orient, sont silencieux quand il s’agit de prendre le pouls de la politique française.

À l’Assemblée nationale, certaines séances ressemblent à une cour d’école et l’Arc républicain à un jouet pour adolescents attardés. Au milieu de ce brouhaha, certains députés ont choisi une voie singulière pour honorer leur mandat. Caroline Yadan, accompagnée d'Aurore Bergé, ancienne ministre et députée des Yvelines, a déposé une proposition de loi pour sanctionner « toutes les formes renouvelées d'antisémitisme ».

Soutenue par 90 députés (61 d'Ensemble pour la République, 14 d'Horizons, et 5 socialistes et apparentés), cette initiative pourrait modifier les règles du jeu dans la lutte contre l’antisémitisme et l’antisionisme en France.

Israël est le navire amiral de l’Occident face au fascisme islamiste.

AJ MAG : Qu'est-ce que peut changer votre proposition de loi, si elle passe ?

Caroline Yadan : Cela permettra d’outiller plus facilement les juges dans leurs décisions de constitution des infractions et donc dans les condamnations qu’ils pourront prononcer. Les slogans « From the river to the sea », « Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza, on avait dit plus jamais ça » ou encore les cartes géographiques sur lesquelles Israël a disparu pourront être sanctionnés, puisque la volonté du législateur est d’interdire l’incitation à la négation ou à la destruction d’un État et d’étendre le délit de contestation de la Shoah, qui pourra consister en une négation, une minoration, une relativisation ou une banalisation outrancière. Ainsi, cette contestation sera punissable, même si elle est présentée sous une forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. On a vu par exemple circuler un dessin d’une Maguen David qui se confond avec une croix gammée (photo ci-contre) : cela illustre parfaitement ce que je souhaite voir interdit par la loi. Enfin, les propos qui présenteront tout acte terroriste comme une légitime résistance ou qui porteront un jugement favorable sur un tel acte seront également

sanctionnés. Les élus LFI pour lesquels le Hamas est un mouvement de résistance ne bénéficieront plus d’une quelconque impunité et pourront être lourdement condamnés. Enfin, je pense que cette avancée judiciaire aura aussi une portée sur les esprits : lorsqu’une loi vient ancrer des principes fondamentaux, comme l’avait fait en son temps la loi Gayssot d’interdiction de la négation de la Shoah, la société intègre le caractère inapproprié de tels actes ou propos.

Comment avez-vous vécu les différentes déclarations antiisraéliennes du président Macron ? Comme vous avez pu le constater au travers de mes nombreuses prises de position et de parole, j’ai très mal vécu les dernières déclarations de notre président. J’ai dit, écrit et déclaré en toute liberté et indépendance que les mots avaient un sens, qu’il me semblait totalement inacceptable, voire indécent, d’accuser Israël de barbarie, de boycotter les entreprises israéliennes ou encore de déclarer qu’il fallait limiter la livraison d’armes. Bien au contraire, je pense quant à moi que la France doit faire le choix du courage, de la lucidité et de la fermeté, plutôt que celui des atermoiements, de la faiblesse ou de l’indifférence. La France doit choisir de soutenir sans réserve Israël dans sa volonté d’éradiquer le terrorisme islamiste, car cela concerne évidemment aussi la France et les démocraties occidentales. Israël est le navire amiral de l’Occident face au fascisme islamiste, et il agit courageusement pour nous tous. Le « pas d’escalade » a fait long feu face à la menace stratégique majeure que nous connaissons. De notre absence de capitulation dépend la victoire de notre honneur et de notre dignité. J’ai des échanges réguliers avec le ministre des Affaires étrangères sur ces problématiques et je lui expose mon point de vue. Enfin, il est nécessaire de distinguer le pouvoir exécutif (le président et le Gouvernement) et le pouvoir législatif que je représente avec notre groupe parlementaire. Il

se trouve que je dispose de nombreux soutiens parmi mes collègues députés et que Gabriel Attal, prochain président de notre parti Renaissance, a reçu très récemment dans son bureau de l’Assemblée nationale Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France. À cette occasion, il lui a réaffirmé sans aucune ambiguïté le soutien et la solidarité de notre groupe ainsi que le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme. Notre parti, dans un communiqué très clair, a fait de même.

Pensez-vous que ces déclarations puissent avoir un impact négatif sur votre proposition de loi ?

Je n’ai aucune crainte de ce point de vue. Il est rare qu’une proposition de loi soit cosignée par autant de députés de différents groupes parlementaires, y compris un ancien président de la République, une ancienne Première ministre et de nombreux anciens ministres. Le texte évoluera sans aucun doute, après examen et auditions. Je m’attends évidemment à une levée de boucliers, notamment de la part de l’extrême gauche, mais cela ne me fait pas peur – au contraire, la haine dont je suis l’objet me motive pour ne pas lâcher ce combat qui est universel. quatrième volet de l'interview page suivante

Le questionnaire de Proust est un célèbre exercice littéraire qui consiste en une série de questions visant à révéler les traits de personnalité et les goûts d'une personne. Popularisé par l'écrivain français Marcel Proust à la fin du XIXe siècle, il invite les participants à répondre à des questions sur leurs valeurs, leurs aspirations, leurs peurs ou encore leurs héros, dévoilant ainsi des aspects intimes de leur caractère.

Ma vertu préférée : le courage

Mon principal trait de caractère : la détermination

La qualité que je préfère chez les hommes et chez les femmes : l’honnêteté

Mon principal défaut : la précipitation

Ma principale qualité : la persévérance

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : leur fidélité et leur confiance

Mon occupation préférée : flâner

Mon rêve de bonheur : l’éradication de la haine de la surface de la terre

Quel serait mon plus grand malheur ? Être privée des miens

À part moi-même, qui voudrais-je être ? Moi, en mieux

Le pays où j'aimerais vivre : celui de l’insouciance

La couleur que je préfère : le bleu

La fleur que je préfère : la pivoine et, depuis le 7 octobre, toutes les fleurs jaunes

L'oiseau que je préfère : le rossignol, qui apaise

Mes auteurs favoris en prose : Albert Camus, Federico García Lorca, Elena Ferrante, Joël Dicker (« Les derniers jours de nos pères est une merveille »), Éric-Emmanuel Schmitt, et tant d’autres…

Mes poètes préférés : Baudelaire (« le meilleur d’entre tous, selon moi »)

Mes héros et héroïnes dans la fiction : Charlot, Cyrano de Bergerac, Eliza Doolittle, Dolly Gallagher Levi et Maria de La mélodie du bonheur (je suis un peu fleur bleue !)

Mes compositeurs préférés : Michel Legrand, Louis Armstrong, Maxime Le Forestier et Charles Aznavour

Mes peintres préférés : Chagall, Picasso, Kandinsky et Orly Ziv

Mes héros dans la vie réelle : mon mari

Mes héros dans l'histoire : Simone Veil et Robert Badinter

Les personnages historiques que je déteste le plus : les dictateurs sanguinaires qui agissent toujours « pour le bien de leur peuple »

Ce que je déteste le plus : la lâcheté et la malveillance

Les faits historiques que je méprise le plus : ceux qui déshumanisent ce que nous sommes au nom de la morale et des droits de l’homme

Le fait militaire que j'estime le plus : le Débarquement

La réforme que j'estime le plus : l’abolition de la peine de mort

Le don de la nature que je voudrais avoir : arrêter le temps

Comment j'aimerais mourir : apaisée, le devoir accompli

L'état présent de mon esprit : préoccupé

La faute qui m'inspire le plus d'indulgence : celle que je comprends

Ma devise : rien n’est impossible n

PUBLIRÉDACTIONNEL

Saviez-vous que vous pouvez prétendre à un remboursement d'impôt ? Le cabinet comptable Jeremy Sebag a mis en place un service de vérification spécialisé qui peut vous aider à récupérer ce qui vous revient. Explication.

AJ MAG : Quel est le principe du remboursement d'impôt ?

Jeremy Sebag : Dans bien des cas, il peut arriver que l'État prélève au salarié plus d'impôt que ce qu'il doit réellement à l'État, et ce, pour de multiples raisons, la principale étant que l'impôt est prélevé à la source sur une base mensuelle et non annuelle. Prenons l’exemple d’un salarié qui a commencé à travailler en juillet 2024 avec un salaire de 10 000 shekels par mois : il sera imposé à la source selon son salaire mensuel de 10 000 shekels, alors que son salaire annuel en 2024 est de 60 000 shekels (10 000 shekels sur six mois), soit une moyenne mensuelle de 5000 shekels par mois. Dans ce cas, l'impôt prélevé est supérieur à l'imposition réelle du salarié et il a droit à un remboursement d'impôt. Il se peut aussi que le salarié, suite à un changement de situation personnelle – naissance d'un enfant en fin d'année, service militaire, immigration, études supérieures, dons à des associations… –, ait droit à différentes réductions d'impôt non réclamées auprès de son employeur.

certains cas, la procédure peut dépasser ce délai, en fonction de la masse administrative dans les différents centres d'imposition.

Peut-on réclamer un remboursement d'impôt rétroactivement ?

Oui, il est possible de réclamer un remboursement d'impôt sur les six dernières années fiscales. Par exemple, en 2024, il est possible de réclamer jusqu’à l'année 2018 incluse.

Cette démarche ressemble à celle du « maanak avoda ». Quelle est la différence ?

Combien coûte la procédure de vérification de remboursement d'impôt ?

La vérification est gratuite. À la fin de la vérification, le client reçoit une réponse lui indiquant s'il a droit ou non à un remboursement d'impôt. Le tarif est fixé selon un pourcentage du remboursement d'impôt.

Combien de temps prend la procédure ?

Pour la plupart des dossiers, la procédure se termine 120 jours après la réclamation. Cependant, dans

C’est tout à fait autre chose. Le « maanak avoda » est une aide de l'État pour les bas salaires. Le principe du remboursement d'impôt, lui, est de récupérer les impôts prélevés sur votre fiche de paie qui sont supérieurs à votre imposition réelle. Ce principe concerne aussi les hauts salaires, et en particulier ceux qui ont commencé à travailler en milieu d'année. Le remboursement d’impôt concerne tous les salaires sans condition de ressources. C’est la raison pour laquelle, il faut y recourir : on n’a rien à perdre et tout à gagner !

Les francophones sont-ils suffisamment informés de cette démarche ?

Pas assez, c’est la raison pour laquelle notre cabinet comptable est à leur disposition pour cette démarche. n

Jeremy Sebag - Expert-comptable 054-3142697 - Jeremysebag90@gmail.com

La proposition de budget 2025, que la Knesset doit approuver d’ici à la fin mars, est placée sous le signe de l’austérité. La hausse d’impôts et la réduction des dépenses risquent de peser sur le revenu disponible de la classe moyenne.

La guerre ne sera pas financièrement indolore pour les Israéliens. En témoigne la proposition de budget 2025 adoptée par le cabinet le 1er novembre. D’un montant de 607,4 milliards de shekels (150 milliards d'euros), il contient une enveloppe de 9 milliards de shekels d'aide aux milliers de réservistes rappelés par l'armée depuis le début des hostilités avec le Hamas. Visant, selon le ministre des Finances Bezalel Smotrich, à « soutenir les guerres qu’Israël mène sur plusieurs fronts » et à « sauvegarder la résilience de l'économie », le budget qui sera soumis au vote de la Knesset en janvier devrait comporter des enveloppes supplémentaires pour la Défense. Mais une chose est sûre : pour financer la guerre, dont le coût est estimé à 250 milliards de shekels, les Israéliens devront se serrer la ceinture. Au total, le budget comprend en effet 40 milliards de shekels de hausses d'impôts et de réductions des dépenses pour tenter de maîtriser un déficit budgétaire qui s'élève actuellement à 8,5 % du PIB.

Certes, le pire a été évité, puisque dans le cadre de l'accord entre les ministres, les prestations versées aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux survivants de la Shoah et aux familles des soldats tombés au combat ne seront pas gelées comme cela avait été initialement proposé. Au lieu de cela, il a été décidé d’augmenter les cotisations à l’Assurance nationale (Bitoua'h Leoumi) d’un montant correspondant. Actuellement, le taux de cotisation salariale est de 3,5 % jusqu’à un salaire de 7522 shekels par mois, et d’environ 7 % sur les revenus supérieurs. Le gouvernement n’a pas encore publié tous les détails de cette augmentation, mais on s’attend à ce qu’elle représente une augmentation de 1000 à 2000 shekels par an pour un ménage moyen.

Par ailleurs, afin de tenir l’objectif de déficit budgétaire fixé à 4,3 % pour 2025 et de maintenir la confiance des marchés, d’autres mesures d’austérité ont été prises. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), perçue lors de l’achat de biens et de services, passera de 17 % à 18 %. Or cette disposition nuit

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lors d'un débat à la Knesset sur le budget

davantage aux personnes à faibles revenus et contribue à augmenter le coût de la vie, déjà très élevé en Israël. Enfin, parallèlement à ces hausses d’impôts, le ministère des Finances prévoit, en 2025, de réduire de plusieurs centaines de millions de shekels le budget des ministères et des services publics, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale. À telle enseigne que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti Force Juive, a voté contre le projet de budget,

en raison des « atteintes au fonctionnement de la Police, du Service pénitentiaire israélien, et des services d’incendie et de secours », tout comme le ministre de la Culture et des Sports issu du Likoud, Miki Zohar, en raison des coupes budgétaires visant son ministère, ou encore la ministre de la Protection de l’environnement Idit Silman.

Last but not least, le gouvernement a laissé en place une somme d’environ 4,1 milliards de shekels pour les fonds de coalition, pour honorer les promesses politiques

faites lors de la lutte pour la formation du gouvernement – un dispositif critiqué par le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, qui estime que « [Le budget] donne des milliards de shekels à dix ministères gouvernementaux inutiles » au lieu de les consacrer au bien-être des citoyens israéliens. Après plus d’un an d’attaques du Hezbollah, les conseils régionaux du Nord ont pour leur part dénoncé l’insuffisance des fonds alloués à la réhabilitation du Nord. « Nous avons là l’illustration de l’abandon des habitants de la ligne de confrontation », a fustigé Moshé Davidovich, qui dirige le Conseil régional de Mateh Asher. Si le cabinet israélien a franchi le premier obstacle à l’adoption du budget 2025, ce texte va maintenant entamer son parcours du combattant à la Knesset, sachant que le budget n’inclut pas les ajouts potentiels qui pourraient être apportés après les propositions de la commission Nagel, un groupe spécial nommé par le gouvernement pour faire des recommandations à long terme sur les dépenses sécuritaires au cours de la prochaine décennie. Reste à savoir quelle sera la marge de manœuvre de la coalition, fragilisée par la question explosive des avantages accordés au public ultraorthodoxe échappant à la conscription militaire. À l’heure où le ministère des Finances a réduit les prévisions de croissance pour 2024 à seulement 0,4 %, les débats à la Knesset pour l’adoption d’un budget de nature à réduire le revenu disponible de la classe moyenne, qui paie des impôts et sert dans l’armée, promettent d’être houleux. n

Nathalie Hamou

dossier réalisé par Eden Levi-Campana

Depuis le 7 octobre, des dizaines de films sont en préparation, tournés ou en cours de tournage. Un an après le carnage du chabbat noir, des documentaires, des films de fiction, des séries, des longs et des courts métrages s’apprêtent à entrer en force sur nos écrans et nos tablettes. Le cinéma juif et israélien, à travers ses multiples facettes, a toujours offert un fascinant miroir de l'histoire du peuple juif et de l'État d'Israël. Que ce soit par des récits héroïques des premières années de l'État ou par des œuvres plus critiques et introspectives, ce cinéma, qui s'inscrit dans un dialogue permanent entre l'Histoire et la mémoire, l’émotion et le devoir, n'a cessé de capturer les défis, les espoirs et les complexités d'une société en constante évolution. Il explore les tensions entre tradition et modernité, entre passé et présent, et offre une réflexion souvent poignante sur les réalités humaines. En ce sens, le septième art juif et israélien interroge, provoque et invite à une réflexion sur les grandes questions de l'existence humaine et la spiritualité.

Avant la création de l'État d'Israël en 1948, le cinéma en Palestine mandataire commence à prendre forme. Les films de cette époque sont la plupart du temps des documentaires ou des œuvres visant à encourager l'immigration juive ; ils représentent souvent

la vie dans les kibboutzim . En 1932, Nathan Axelrod fait forte impression avec son film pour enfants Oded HaNoded , qui suit les aventures d'un garçon dans un kibboutz. Idem pour la comédie dramatique Sabra , réalisée un an plus tard par Aleksander Ford, avec Hannah Rovina, Raphael Klatchkin et Aharon Moskin.

lll Jusqu’à la fondation d'Israël, le cinéma juif s'ancre principalement dans la Diaspora, notamment en Europe de l'Est et aux États-Unis. L'un des films les plus emblématiques de cette période est Le Dibbouk (1937), un film polonais en yiddish, adapté d’une pièce de théâtre. Ce film de 122 minutes, réalisé par Michał Waszyński, a été présenté en 2024 à l’Espace Rachi-Guy de Rothschild à Paris, dans le cadre du festival Dia(s)porama. Le Dibbouk capture un moment historique où les communautés juives européennes étaient à la croisée des chemins, entre traditions ancestrales et modernité naissante. En parallèle, aux États-Unis, les studios hollywoodiens, fondés par des pionniers juifs comme Samuel Goldwyn et les frères Warner, contribuent au développement d'un cinéma mondial. Le cinéma hollywoodien illustre la réussite des Juifs aux ÉtatsUnis et leur apport à la culture américaine, mais les personnages juifs y sont rares. Ce paradoxe s'explique par le fait que les fondateurs juifs de Hollywood voulaient principalement s’intégrer à la société américaine. Ils ont construit leur succès en écartant les thèmes liés au judaïsme. De la même façon, au fur et à mesure que se noircissent les pages du septième art, nombreux sont les artistes juifs à faire le bonheur du cinéma grand public, certains sans nécessairement faire état de leur appartenance au peuple du

Livre, comme Daniel Radcliffe, Harrison Ford, Lauren Bacall, Kirk Douglas, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Winona Ryder, James Franco, et bien entendu Gal Gadot et Shira Haas. N’oublions pas des cinéastes comme Steven Spielberg, Woody Allen, Joel et Ethan Coen, Darren Aronofsky, Sidney Lumet, Stanley Kubrick ou encore Mel Brooks.

Les années 1970 sont considérées comme un âge d'or du cinéma israélien.

C'est une période où le cinéma local commence à attirer l'attention internationale, souvent grâce à l'exploration des questions d'identité nationale, des conflits israélo-arabes et des tensions internes au sein de la société israélienne.

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah amènent le cinéma d’après-guerre à se concentrer sur les survivants de la Shoah et les pionniers sionistes. Des œuvres comme Hill 24 Doesn't Answer (1955), qui marquent les

premières tentatives de créer une mythologie nationale israélienne, célèbrent les sacrifices des martyrs qui façonnent la terre promise. Hill 24 Doesn't Answer raconte les histoires personnelles d'un certain nombre de jeunes soldats qui sont en route pour défendre une colline stratégique surplombant la route de Jérusalem. Ce premier longmétrage produit en Israël est un film de guerre réalisé par Thorold Dickinson. Il a été présenté à la huitième édition du Festival de Cannes (mai 1955). Exodus (1960), réalisé par Otto Preminger, propulse la cause israélienne sur la scène internationale, marquant le début d'une utilisation consciente du cinéma comme outil d’enjeux politiques. Menahem Golan, producteur emblématique, en fera les frais. Golda Meir, soucieuse de préserver l'image du pays, n’apprécie pas son film sorti en 1964, Sallah Shabati – יתבש חלאס –et l’empêche (un temps) de quitter le pays. Sallah Shabati finit tout de même par être nominé, en lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère – une première pour une production israélienne. Golan exploite les tensions culturelles des nouveaux immigrants pour donner naissance au genre des « Bourekas ». Sallah Shabati est réalisé dans ce contexte par Ephraïm Kishon. Le film retrace l'intégration d'une famille juive immigrée d'un pays arabe dans les premières années de l'État d'Israël. Chaïm Topol

Scènes du film d'Otto Preminger, Exodus, avec le légendaire Paul Newman et, en médaillon, les réfugiés prêts à se battre pour aller au bout de leur rêve

© DR - Photos issues de la bande-annonce sur You Tube

(Un violon sur le toit) incarne un immigrant séfarade confronté aux défis de la société israélienne du XXe siècle, évoluant entre une maabara (camp de transit) et un kibboutz. Sallah Shabati est une satire sociale qui place Ephraïm Kishon et Menahem Golan parmi les premiers cinéastes israéliens à obtenir un succès international. Les années 1970 sont considérées comme un âge d'or du cinéma israélien. C'est une période où le cinéma local commence à attirer l'attention internationale, souvent grâce à l'exploration des questions d'identité nationale, des conflits israélo-arabes et des tensions internes au sein de la société israélienne. Le cinéma israélien devient plus introspectif et critique. Les guerres successives et les tensions internes trouvent un écho dans des films qui interrogent les réalités politiques et sociales de l'époque, à l’instar de Kazablan (1974), un film musical qui met en

lumière les tensions entre les Juifs ashkénazes et séfarades. L’œuvre, réalisée par Menahem Golan, et écrite par Golan et Haïm Hefer, obtient un très mérité Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Yehoram Gaon et un Golden Globe du meilleur film étranger. Le film est produit par la Metro-Goldwyn-Mayer et diffusé par United Artists. Les guerres ravivent les valeurs viriles du sionisme mais la guerre de Kippour, en 1973, déstabilise le moral du pays. Avec l'arrivée du Likoud au pouvoir en 1977, le cinéma israélien s’interroge sur le

rêve sioniste à travers les yeux des exclus : les femmes, les LGBTQ, les marginaux, les personnes âgées et surtout les Arabes. Les relations entre Juifs et Arabes émergent comme un thème central des années 1980. Des films comme Beyond the Walls (1984) et On a Narrow Bridge (1985) invitent au dialogue, posant les jalons d’une vision alternative du conflit israélo-palestinien. Avant la première Intifada, l’époque accepte ce genre de films. En 1987, l’Intifada ravive les tensions et le cinéma s’écrit autrement.

lll אפגא יפ לע םייחה – La vie selon Agfa (1994), œuvre d’Assi Dayan, incarne ce désenchantement, dépeignant une société où l’armée, autrefois symbole de la morale sioniste, apparaît comme un agent de violence gratuite.

Le cinéma israélien, longtemps absent des grandes scènes internationales, connaît un renouveau au tournant du millénaire, avec des budgets de plus en plus importants. Cette évolution conduit à la production d’œuvres ambitieuses, dont plusieurs bénéficient de prestigieuses distinctions dans des festivals internationaux.

Des réalisateurs comme Amos Gitaï, Eytan Fox, Shira Geffen et Etgar Keret continuent à explorer des thèmes allant de la vie quotidienne d’un couple orthodoxe dans Kadosh à la représentation de la communauté LGBTQ à Tel Aviv dans The Bubble – העובה Chaque film aborde des sujets intimes ou des problématiques sociopolitiques, témoigne d’une société en constante évolution, cherchant à interroger son identité et sa conscience collective. De nombreuses œuvres de qualité vont être des marqueurs de l’époque récente.

Le cinéma juif, bien qu’il se distingue parfois du cinéma israélien, continue à explorer des thèmes liés à la mémoire de la Shoah, à la Diaspora et à la religion. Des films comme La Liste de Schindler (1993) de Steven Spielberg et Le Pianiste (2002) de Roman Polanski ont joué un rôle important dans la représentation de la Shoah et de l’histoire juive au cinéma. Depuis une dizaine d’années, les séries israéliennes connaissent un succès international grandissant, avec des storytellings percutants

et des performances d’acteurs saisissantes, tout en abordant des thématiques universelles avec une authenticité inégalée. Elles attirent l’attention des critiques et des spectateurs du monde entier. Suite au pogrom du 7 octobre 2023, le cinéma juif et israélien a intensifié ses efforts pour raconter les récits poignants des victimes et des otages, mettant en valeur la douleur et la résilience des familles touchées. Ces films témoignent de l’horreur des enlèvements et des violences, tout en soulignant le combat pour la survie et l’espoir. En se concentrant sur les histoires des otages et des victimes, ces œuvres cherchent à préserver la mémoire collective et à humaniser les chiffres souvent abstraits des tragédies. Les producteurs, les distributeurs et les professionnels du cinéma sont d’accord sur le fait qu’il est encore trop tôt, que nous sommes trop près de l’événement ; mais ces créations arrivent sur nos écrans

et marqueront tristement l’histoire d’Israël et du monde libre. Pour conclure cette odyssée au cœur du septième art juif et israélien, nous vous proposons de noter dans vos agendas quelquesuns des films les plus attendus autour du 7 octobre : Of Dogs and Men, réalisé par Dani Rosenberg, בוש דוקרנ ונחנא (Nous danserons encore), réalisé par Yariv Mozer, רבוטקואב םימי השולש (Trois jours en octobre), réalisé par Ronen Israelski, רבוטקואב דחא םוי (Un jour d’octobre), réalisé par Daniel Finkelman et Oded Davidoff, םודא חרפ (Fleur rouge), réalisé par Haïm Bouzaglo, הריס התואב (Dans le même bateau), réalisé par Michael Veksel et Alexandra Petrova, םיקפואמ לחר (Rachel d’Ofakim), réalisé par Zohar Wagner, דליה (Le garçon), réalisé par Yahav Winner, המחלמה תודוס (Secrets de la guerre), réalisé par Avi MaorMarzuk, Looking for Yotam, réalisé par Caroline Bongrand et Georges Benayoun. n

Sophie Dulac (ci-dessus) est une figure incontournable du cinéma, en particulier pour son rôle dans la distribution, la production et la promotion de films d'auteurs indépendants, y compris israéliens. En tant que fondatrice de Dulac Distribution avec Michel Zana, elle vise la distribution de long-métrages, de fictions et de documentaires dans les salles de cinéma françaises ainsi que sur tous les autres supports en France. La société s'intéresse principalement au cinéma d'auteur français et international, ainsi qu'aux films de répertoire.

Avec plus de 150 films distribués depuis 2003, Dulac Distribution s’est imposé comme un distributeur exigeant et ambitieux, donnant aux films un large écho sur un marché difficile. Sophie Dulac, c’est aussi cinq cinémas indépendants (treize écrans à Paris) : l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escurial Panorama, le Majestic Bastille et le Majestic Passy.

La carrière de Sophie Dulac témoigne de son engagement pour un cinéma d'auteur accessible, culturellement diversifié et porteur de messages forts. Elle a contribué à la diffusion d'œuvres israéliennes en France et à l'international, favorisant la visibilité des cinéastes israéliens et une meilleure compréhension des réalités et des enjeux sociaux, politiques et culturels en Israël. En sélectionnant et en distribuant des films israéliens aux thèmes parfois sensibles, elle a joué un rôle de médiatrice, ouvrant un espace pour le dialogue et permettant au public de découvrir la richesse et la complexité du cinéma israélien. Son influence s'étend au-delà de la distribution : elle soutient également la création cinématographique. Cette implication fait d'elle une ambassadrice essentielle pour le cinéma israélien en France, mais aussi pour le cinéma mondial.

AJ MAG : Qu'est-ce que le cinéma juif ?

Sophie Dulac : C'est une vaste question. C'est comme si vous me demandiez ce que c’est qu'être juif. D'abord, je ne sais pas si l’on peut qualifier un cinéma avec un adjectif. Le cinéma juif, pour moi, cela n'existe pas ; en fait, cela catégoriserait une forme de cinématographie, ce que je trouverais dommage. En revanche, il y a de très beaux films israéliens ; il y a de très beaux films faits par des Juifs ; il y a de très beaux films faits par des gens qui parlent de tout ce qui est yiddish. Par exemple, moi, j'ai un ciné-club qui s'appelle « Yiddish pour tous », au Majestic Passy : on est dans une culture particulière, qu'on apprécie ou non, mais qui en tout cas, de la comédie au drame, traite d'une certaine manière, avec une certaine vision

des choses, de nombreux sujets assez sensibles. J'ai envie de dire cela ainsi.

Depuis le 7 octobre, le cinéma israélien est-il plus difficile à diffuser ? Oui et non. Cela dépend du sujet. Il est vrai que Le déserteur, l'année dernière, cela n'a pas été évident au niveau des exploitants, mais nous avons quand même trouvé des gens qui avaient envie de diffuser le film. Le problème, ce sont les gens qui jugent sans savoir, sans voir, sans connaître, sans regarder. Parce qu'il y a une espèce d’atmosphère générale qui fait que tout ce qui peut venir d'Israël est mauvais. C'est cela qui, moi, m'exaspère. Parce que cela vient d'Israël, c'est plus compliqué ? Je pense qu'il faut fournir un peu plus d’efforts, c'est vrai, mais le travail est fait, nous trouvons des salles. lll

lll Comment choisissez-vous les films israéliens que vous diffusez ?

Cela dépend. D'abord, je trouve que le cinéma israélien, depuis quelques années, à part certains films, a un peu baissé en qualité. Dans les années 2004-2005-2006, à l'époque où j'ai sorti La visite de la fanfare ( תרומזתה רוקיב, Bikour HaTizmoret), par exemple, on était sur une espèce de vague, et nous avons beaucoup surfé sur cette vague du cinéma israélien qui parlait enfin d'autre chose que du conflit israélopalestinien, notamment des problèmes de société, justement – parce qu’Israël est un pays « comme un autre ». Dans ces années-là, on a eu un cinéma israélien complètement différent, plus comédie, plus sociétal, parfois plus dur sur ce qui se passait dans le pays. Les Israéliens qui faisaient du cinéma avaient envie de montrer que leur pays avait aussi les mêmes soucis que les autres, et c’était intéressant. Depuis quelques années, c'est moins qualitatif.

Aujourd’hui, nous sélectionnons nos films dans les festivals, on nous envoie des films terminés. Michel Zana, qui travaille avec moi en distribution, fait beaucoup de festivals, notamment à Jérusalem et à Haïfa ; c'est là qu'il rencontre pas mal de réalisateurs. Et puis, nous connaissons beaucoup de producteurs et de réalisateurs en Israël, et ils nous proposent leurs films.

Voyez-vous des changements au fur et à mesure des conflits ?

Fauda est vraiment une

Men, que j'ai trouvé trop proche de ce qui s’est passé ; donc je ne l’ai pas retenu. Pour l'instant, à part ce film, on ne m'a pas proposé grand-chose qui traite du sujet – j’en suis d’ailleurs surprise. Mais très honnêtement, je ne suis pas certaine qu’aujourd’hui je prendrais des films sur ce sujet, parce que nous n’avons pas encore assez de recul pour replonger dedans ; des gens ont trop souffert et continuent de souffrir ; il y a encore des otages qui ne sont pas libérés. C’est pourquoi je trouve que c’est trop tôt. Je pense que les gens n'iraient pas voir un film sur le 7 octobre, d’abord parce qu’ils n'ont pas envie de se retrouver dans des horreurs monstrueuses et puis parce que malheureusement, ce n'est pas leur combat. Je dois dire qu’il est assez terrifiant de voir à quel point il y a encore une forme de déni de ce qui s'est passé.

Quel est votre regard sur les séries israéliennes ?

très grande série israélienne, c'est une espèce de modèle à maints égards.

Oui, il y en a eu, beaucoup de documentaires – mais pas tant que ça. Je pense que les Israéliens en ont assez de tout cela. C'est vrai que le cinéma est un exorcisme pour eux et que cela leur permet de traiter des choses difficiles à vivre. Mais je pense qu'ils ont surtout envie d'être comme tous les peuples du monde, c'est-à-dire d’avoir une vie normale. Il y a toujours eu, dans le cinéma israélien, des films qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, traitaient de ce conflit. Même dans La visite de la fanfare, qui a priori ne parlait pas de cela, il y avait ici et là de petites touches, subtiles mais malgré tout présentes. Je crois que les Israéliens en ont besoin.

Et après le 7 octobre ?

J’ai vu le dernier film de Dani Rosenberg, Of Dogs and

Je suis une grande fan des séries israéliennes, je les trouve incroyablement bien ficelées, passionnantes. Là, pour le coup, je suis presque addicte ; dès qu’il y a une série israélienne qui sort, je la regarde tout de suite ! Que ce soit sur le Mossad ou sur des femmes qui veulent s'échapper de leur famille, de leur milieu, je trouve que c'est toujours très bien représenté. Fauda, par exemple, est vraiment une très grande série israélienne, très bien faite, on a envie de voir la suite ; pour moi, c'est une espèce de modèle à maints égards.

Un jour, je me suis amusée à demander à ChatGPT ce qui se passerait si Israël était détruit et n'existait plus – puisque le monde entier veut la destruction d'Israël et qu’on ne parle que de cela. Je me disais que ChatGPT allait refléter cette haine – mais non, sa réponse a été : « Ce serait une catastrophe absolue à tous les niveaux : économique, humanitaire, financier, social, technologique. » Les Israéliens sont des gens qui sont à la pointe de tout – mais vraiment de tout ! Ils font du cinéma et des séries, ils inventent des tas de choses… Alors moi, j'adore, je trouve cela vraiment génial, et quand le Festival du Film israélien d'Hélène Schoumann, à Paris, passe quelques épisodes de nouvelles séries, cela marche extrêmement bien. n

Hélène Schoumann est une journaliste, critique de cinéma, largement reconnue pour son rôle dans la promotion du cinéma israélien en France. Elle est la fondatrice du Festival du Film Israélien de Paris, un événement majeur qui vise à faire découvrir au public français la richesse et la diversité de la production cinématographique israélienne. Depuis sa création, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et les professionnels, attirant des réalisateurs, des acteurs et des critiques du monde entier. Hélène Schoumann est également l’autrice du Dictionnaire du cinéma israélien. Reflets insolites d'une société, un ouvrage de référence préfacé par Jérôme

Clément, figure influente du monde culturel français. Ce dictionnaire explore le cinéma israélien comme miroir de la société, mettant en lumière la complexité des sujets abordés par ses réalisateurs, des questions politiques aux problématiques sociales et identitaires.

Le cinéma israélien, un miroir de la société

À la question de savoir ce qui définit un « film juif », Hélène Schoumann n’a pas vraiment envie de répondre – et quand elle ne veut pas, elle ne veut pas ! Son label, c’est le cinéma israélien ; et pour elle, un film israélien ne peut se réduire à une simple étiquette. Bien que la communauté juive y soit largement représentée, le cinéma israélien embrasse des récits qui dépassent les frontières religieuses et culturelles, reflétant une société complexe où se croisent Juifs, Musulmans, Chrétiens, Bédouins… Hélène Schoumann souligne que le cinéma israélien couvre des sujets variés, comme l'armée, un thème peu familier aux Juifs de la Diaspora. « Dans le cinéma israélien, on aborde aussi de nombreux aspects de la société qui ne sont pas uniquement d'ordre religieux ou communautaire », affirme-t-elle. Ainsi, des films comme Pink Lady, de Nir Bergman, plongent dans l'univers ultraorthodoxe, évoquant les dilemmes et les contradictions de cette communauté, sans pour autant se limiter à un public juif. Ce qui intéresse avant tout Hélène Schoumann, c'est de promouvoir des œuvres qui témoignent des réalités israéliennes sous tous leurs aspects.

Un festival engagé, témoin d'une réalité complexe

Le Festival du Film Israélien de Paris, organisé chaque année en mars, est un rendez-vous de choix pour les amateurs de cinéma israélien. Pendant huit jours, trois catégories sont mises en avant : les films de fiction, les documentaires et une sélection de courts-métrages issus d'écoles

de cinéma israéliennes réputées, telle que celle de l'Université de Tel Aviv et la Sam Spiegel Film School. Ce festival n'est pas qu'une vitrine pour le cinéma israélien, c’est un espace de débat, de réflexion et de rencontre entre le public et les artistes. Des courts-métrages réalisés par des étudiants sont projetés avant chaque long-métrage, car pour Hélène Schoumann ces œuvres « représentent les talents de demain ».

Lors de l'interview, Hélène Schoumann a aussi évoqué l'impact des événements récents du 7 octobre, rappelant que les œuvres liées à cette date seront rares cette année. « C'est encore trop tôt », explique-t-elle, car les projets en cours datent d'avant ces événements. Cependant, elle prévoit des œuvres à venir abordant cette thématique dans les prochaines années. Cette année, le festival montrera toutefois

déjà deux films inspirés par le 7 octobre.

Hélène Schoumann confie également la raison personnelle qui l'a motivée à créer ce festival. Passionnée de longue date par le cinéma israélien, elle a réalisé ce rêve en 2001 avec le soutien de son amie Sophie Dulac, directrice du cinéma Majestic Passy. En plus de leur relation professionnelle, leur amitié a contribué à faire du festival un projet solide et durable. « Parfois, il faut mettre sa vie à la hauteur de ses rêves », déclare Hélène Schoumann. Avec la vitalité qu'elle insuffle à son festival et sa persévérance à promouvoir les créations cinématographiques israéliennes, Hélène Schoumann continue à rendre le cinéma israélien accessible, permettant au public français de découvrir une culture aussi riche que complexe. n

Fondatrice et directrice artistique de Cinéfranco, le plus grand festival de films francophones en Ontario, Marcelle Lean évolue entre deux cultures, entre deux mondes. D'origine marocaine et juive séfarade, elle a grandi à Casablanca puis en France, avant de poursuivre des études en anglais à la Sorbonne et de résider à Liverpool. Son attrait pour les cultures anglophones l’a conduite au Canada où elle vit depuis plus de cinquante ans, ayant choisi Toronto pour sa famille et ses aspirations professionnelles. Mariée à un Juif ashkénaze, elle évoque avec humour les défis d'une union entre deux cultures. Cinéfranco est né du désir de Marcelle Lean de créer une vitrine pour le cinéma francophone, perçu comme trop élitiste au Canada. Inspirée par son expérience, notamment chez Téléfilm Canada, elle a fondé en 1998

à Toronto ce festival destiné à démocratiser le cinéma francophone, incluant le cinéma québécois, français et nord-africain. Les thèmes abordés – identité, racisme, féminisme, colonialisme – font ressortir ses valeurs de diversité. Malgré la pandémie, le festival a persévéré. Cinéfranco entretient un partenariat de longue date avec le Festival du Film juif de Toronto, bien que variable en fonction des thématiques partagées. Marcelle Lean, attachée à ses racines juives marocaines, y voit une opportunité d'échanges culturels, renforçant ainsi la communauté francophone de Toronto. Malgré les récents événements géopolitiques, Marcelle Lean se réjouit de la diversité des membres de Cinéfranco, qui regroupe des bénévoles de toutes origines. Ses valeurs d'ouverture et de dialogue interculturel sont au cœur de Cinéfranco, qui continue à célébrer la francophonie sous toutes ses formes, sans exclusivité ni préférence. n

Élisa Tovati est une artiste au parcours riche et diversifié, révélée au grand public en France dans son rôle mémorable de Shoshana dans la comédie culte La vérité si je mens en 1997. Le succès de ce film, qui a conquis plus de 8 millions de spectateurs, a marqué un tournant dans sa carrière. Pour Élisa, qui joue depuis qu’elle a 15 ans, cette expérience reste inoubliable : « C'était mon premier grand rôle, donc c'était fantastique », confie-t-elle. Incarnant une jeune femme haute en couleur, ce personnage lui a ouvert les portes du succès et permis de se faire connaître du grand public.

Après ses débuts remarqués, Élisa Tovati ne s'est pas limitée au monde du cinéma. Elle a également développé une carrière musicale en parallèle et se réjouit de ce cheminement singulier. Pour elle, le véritable plaisir ne réside pas seulement dans la notoriété mais dans le processus de création, à travers lequel elle peut donner vie à des projets personnels tout en se laissant inspirer par l'univers des autres.

Élisa Tovati se dit admirative de la capacité des artistes israéliens à capturer la réalité et les événements marquants avec une sincérité poignante, soulignant la puissance de ce cinéma « qui colle le plus possible à l'actualité ». Elle est d'ailleurs fan de la série Fauda et rêve de pouvoir un jour y participer : « Fauda, donc Lior, si tu lis cet article, on travaille ensemble quand tu veux ! », lance-t-elle avec enthousiasme.

Directeur des opérations et responsable de la programmation du Toronto Jewish Film Festival (TJFF), Jérémie Abessira, ancien kibboutznik, travaille dans le saint des saints des festivals juifs. En effet, le TJFF, bien plus qu'une simple célébration cinématographique, est un voyage captivant au cœur de la culture, de l'histoire et des multiples facettes de l'expérience juive, présenté avec une sensibilité artistique unique. Depuis sa fondation en 1993, le TJFF est devenu un pilier de la scène culturelle torontoise et un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles de tous horizons, attirant des spectateurs curieux et passionnés. Le parcours de Jérémie Abessira se mêle intimement à l’histoire du TJFF.

AJ MAG : Qu'est-ce qui vous a amené à Toronto ?

Jérémie Abessira : À l'origine, j'étais venu pour effectuer mon stage de fin d'études dans un festival de films francophone : Cinéfranco. Très vite, d'autres opportunités dans le milieu des festivals se sont présentées, car Toronto est la ville où l'on trouve le plus de festivals de films au monde – environ 120. Finalement, j'ai rejoint le Festival du Film juif, le tout premier festival que j'avais contacté avant même mon arrivée et celui où je souhaitais initialement faire mon stage. C'était pour moi l'endroit idéal où allier ma passion pour le cinéma et mon intérêt pour l'identité juive. Il n’a pas d'équivalent en France. Ma passion remonte à mon enfance. Je passais mes weekends et mes soirées au cinéma, souvent en solo. En France, je travaillais pour un mouvement de jeunesse, l’HaShomer HaTzaïr, où j'organisais des projections de films pour faire découvrir de petites pépites cinématographiques à mon entourage et au-delà. Une révélation s'est produite lors d'un festival en Nouvelle-Zélande où j'ai passé une semaine à enchaîner les séances. Je me suis alors dit que j'adorerais être cette personne qui présente un film avant la projection. C'est ce qui m'a poussé vers ce métier. Parallèlement à mon travail pour le festival francophone, j'ai commencé comme bénévole pour

le Festival du Film juif, car je tenais absolument à m'impliquer. En France, il n'existait alors aucun festival de films juifs, donc se retrouver dans une ville où l'on projetait 100 films juifs en une semaine était une expérience inédite pour moi. Ce bénévolat m'a permis de faire mes preuves et peu à peu j'ai pris des responsabilités au sein de l'organisation, jusqu'à devenir directeur des opérations et en charge de la programmation. Aujourd'hui, je visionne environ 150 à 200 films sur les 800 que nous recevons chaque année, toujours avec la même excitation.

Comment définiriez-vous le cinéma juif aujourd'hui ? C'est une question que l'on nous pose souvent. Pour nous, un film juif ne dépend pas de l'identité des réalisateurs ou des acteurs, mais bien de son contenu. Il peut s'agir de tout film abordant l'histoire, la culture ou la vie contemporaine de la communauté juive dans toute sa diversité. Par exemple, un film israélien est presque toujours perçu comme juif, sauf s'il n'aborde pas la thématique du judaïsme. Les sujets peuvent varier, allant de la comédie avec une scène de chabbat à des documentaires plus pointus sur la Shoah ou la vie des communautés juives actuelles. lll

lll

Nous recherchons un équilibre thématique, sans surreprésenter un sujet particulier, pour proposer une programmation riche et variée.

Quel est votre regard sur les événements récents et leur impact sur la programmation ?

Les réalisateurs se sont rapidement emparés du 7 octobre et nous recevons déjà des films abordant cette date. Cependant, nous ne souhaitons pas centrer le festival autour de ce sujet, préférant le traiter avec parcimonie pour ne pas saturer notre programmation et pour continuer à attirer un public diversifié. Nous présenterons un ou deux films sur le sujet, mais nous voulons rester sur une ligne éditoriale équilibrée.

Pouvez-vous nous dire un mot sur le festival Dia(s)porama de Paris ?

Pendant le Covid, j'ai travaillé pour plusieurs festivals internationaux de films juifs. Avec Fabienne CohenSalmon, nous avons cofondé le Festival Dia(s)porama en France, car il n'y en avait aucun de ce type dans le pays, malgré une communauté juive importante. Nous avons pensé qu'un lancement en ligne serait une première transition idéale, capable d'atteindre un large public et de surmonter certains obstacles logistiques. Aujourd'hui, le festival existe toujours. Même si je n'y suis plus impliqué directement, je suis très fier de son développement.

Comment voyez-vous l'évolution du Festival du Film juif de Toronto ?

Aujourd'hui, avec environ 35 000 entrées annuelles et une équipe de six permanents, le festival est l'un des trois plus grands festivals de films juifs au monde, et le troisième plus important de Toronto. Grâce à une programmation variée et des projections dans différentes zones de la ville, nous touchons un public à la fois juif et non juif. Nous proposons également des projections et des discussions qui nourrissent la réflexion et créent du lien. C'est un espace où la communauté peut se rassembler, où le cinéma devient un moyen de communion et de partage, encore renforcé par les événements récents qui suscitent le besoin de se retrouver ensemble.

Cela fait trente-trois ans que ce festival existe, et c'est aussi grâce à la vision de notre fondatrice, Hélène Zuckerman, qui a puisé son inspiration du festival de San Francisco. Sa persévérance a permis au festival de grandir pour devenir un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel de Toronto. n

Nelly Kafsky, avec une formation en lettres, a d'abord été attirée par la scène avant de se tourner vers la production pour adapter son roman Le rêve d'Esther. Elle a produit des séries à succès comme Terre Indigo et Les Cordier, juge et flic, avant de fonder Nelka Films et Mazel Productions dans le cadre desquels elle a lancé des sagas télévisées et des films de grande qualité. Sa dernière production sort bientôt au cinéma : Le choix du pianiste, réalisé par Jacques Otmezguine. À notre demande, elle évoque son métier, et le lien avec le 7 octobre.

Lorsque j’étais petite, un proche de ma famille revenu des camps, qui me terrorisait, m’a beaucoup marquée en me racontant « l’indicible ». Bien des années plus tard, je me suis souvenue de ce qu’il m’avait transmis en me répétant sans cesse : « N’oublie jamais, tu m’entends ?! » Il m’a fait découvrir l’envers du décor de la première mort organisée industriellement, acte unique et inique. C’est sans doute pour cette raison que la plupart des films que j’ai envie de produire traitent de la Shoah ou/et de la condition des Juifs à travers le temps et le monde. Mais raconter l’histoire des Juifs par le biais du cinéma ou de la télévision devient de plus en plus compliqué. C’est un véritable sacerdoce.

Les histoires imaginées par des auteurs dans mon bureau

prennent forme. Produire de tels films représente un véritable défi qu’une productrice indépendante et juive comme moi doit à tout prix relever. Nous sommes les héritiers d’une riche culture. Nous essayons de transmettre notre histoire par l’humour et par les sentiments, aussi abondante et « lourde » soit-elle, afin de pallier l’amnésie générale et de raviver ce qu’on appelle le devoir de mémoire. C’est également répondre aux questions par des questions : pourquoi ? Pourquoi tant d’antisémitisme depuis des siècles ? Pourquoi cette violence encore plus importante envers les Juifs dès le lendemain du massacre du 7 octobre en Israël ? Nombreux sont ceux qui continuent à créer, à s’exprimer au péril de leur vie, utilisant leur art

pour témoigner de la souffrance du monde. Ils entretiennent l’espoir et l’humanité dans des moments de grand tourment. Malgré le siècle qui nous sépare de celui de certains de nos héros, on constate que ces sujets demeurent malheureusement particulièrement actuels.

Pour ma part, entre les mots « n’oublie jamais » de mon enfance et le perpétuel slogan de ma mère répétant à l’envie « intègre-toi, ma fille ! », j’essaie de me tenir debout et de trouver ma place. Très modestement, je crois que j’ai respecté ces deux injonctions. Je me suis intégrée dans cette France que j’aime tant et je n’ai jamais oublié. Je vis et je produis le mieux possible, mais en sautant de plus en plus à travers les cerceaux enflammés. n

À l’approche de 'Hanouka, cette fête emblématique d’un combat qui dépasse le domaine matériel pour se concentrer sur un affrontement idéologique, replongeons dans les événements marquants qui en sont à l’origine et les figures héroïques qui ont façonné l’histoire, tels les Maccabées, jusqu’à la libération de Jérusalem des mains de l’Empire séleucide.

Après la destruction du Premier Temple, le peuple d’Israël est retourné sur sa terre et a reconstruit le Second Temple. Les prêtres, qui gèrent les rituels sacrés, y assument également le rôle de dirigeants politiques du peuple. Même lorsque, dans la foulée d’Alexandre le Grand, la région est conquise par les Grecs, la Judée conserve une certaine autonomie. L’idolâtrie, pourtant omniprésente dans le monde hellénistique, y demeure interdite. Toutefois, la culture hellénistique s’infiltre peu à peu en Terre d’Israël. De nombreux habitants s’« hellénisent »,

adoptant les coutumes et les croyances grecques. Cette influence grandissante crée une fracture au sein du peuple entre ceux qui restent fidèles à leur religion et les hellénisants. Parmi ces derniers, certains prêtres corrompus pactisent avec les Grecs, évincent le grand-prêtre légitime et achètent leurs fonctions. Ainsi, ils transforment le culte du Temple en une institution politique imprégnée de la culture idolâtre hellénistique.

Une époque troublée

Les tensions atteignent leur paroxysme au IIe siècle avant notre ère. La Terre d’Israël tombe sous la domination des Séleucides, un puissant royaume grec s’étendant jusqu’à l’actuel Irak, la Turquie et le Pakistan. Antiochos IV Épiphane, alors souverain, impose de sévères sanctions aux Juifs fidèles à la Torah : interdiction de l’étude de la Torah, de la circoncision, de l'observance du chabbat, et arrêt des sacrifices au Temple. Pire encore : il installe même une statue du dieu grec Zeus dans le Temple et contraint les Juifs à

lui offrir des sacrifices. Les huiles pures nécessaires à l’allumage de la menorah sont profanées, menaçant la continuité des rituels sacrés.

Une révolte inspirée par la foi

Face à ces persécutions, Mattathias, un prêtre de Modiin, refuse de se soumettre aux décrets du roi. Il tue un officier séleucide et un Juif prêt à sacrifier aux idoles, puis appelle à la révolte en proclamant : « Qui est pour l’Éternel, qu’il me suive ! » Accompagné de ses cinq fils, dont Judas, il se réfugie dans les montagnes, et mène une guérilla contre les forces séleucides et les hellénisants. Les acteurs de ce soulèvement sont connus sous le nom de « Maccabées », un acronyme tiré du verset : « Mi Kamokha baElim HaChem ? » – « Qui est comme Toi parmi les dieux, ô Éternel ? »

Après la mort de Mattathias, Judas prend la tête de la révolte. En 164 avant notre ère, les Maccabées entrent à Jérusalem et purifient le Temple. Ils n’y trouvent qu’une petite fiole d’huile pure, suffisante pour un jour

seulement. Mais un miracle se produit : l’huile brûle pendant huit jours, le temps nécessaire pour préparer une nouvelle huile pure. Les Maccabées poursuivent leur combat jusqu’à reprendre le contrôle total de la ville, établissant une souveraineté juive sous la dynastie hasmonéenne.

L’héritage hasmonéen

La période hasmonéenne dure environ 77 ans, de 140 à 63 avant notre ère, jusqu’à ce que le général romain Pompée conquière Jérusalem et transforme la Judée en province romaine.

Aujourd’hui, en visitant la Vieille Ville de Jérusalem, on peut voir de fascinants vestiges de l’époque hasmonéenne, témoins d’un passé glorieux. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent des pièces de monnaie ornées de symboles juifs comme la menorah et d’antiques inscriptions découvertes au Centre Davidson, où figure l’ancien nom de Jérusalem : « Yeruchalem ».

Des fouilles dans le Cardo, situé entre les quartiers juif et arabe de la Vieille Ville, ont révélé des murs et des fortifications attestant des efforts des Hasmonéens pour protéger Jérusalem. De plus, des balles de baliste trouvées dans le fossé de la citadelle de la Tour de David témoignent des combats acharnés sous le règne de Jean Hyrcan Ier (135-104 avant notre ère).

Une guerre de civilisation qui perdure

L’histoire des Hasmonéens et des Maccabées n’est pas seulement un ancien récit de résistance. Elle symbolise le combat d’un peuple pour préserver son héritage face à des forces cherchant à l’effacer. Depuis plus de deux mille ans, les Juifs défendent leur identité, leur foi et leurs valeurs. Aujourd’hui encore, ce combat se poursuit, face à des idéologies qui glorifient la haine et la violence. Mais en réponse, le peuple juif choisit d’illuminer le monde par la vie, la solidarité et l’espoir. Dans quelques semaines, des milliers de foyers allumeront les lumières de la 'hanoukia, rappelant que même une petite flamme peut repousser les ténèbres les plus profondes et offrir un exemple universel de bonté et d’humanité. n

Chmouel Bokobza Guide touristique diplômé du ministère du Tourisme

Visite culinaire guidée tous les vendredis matin à Mahane Yehouda Inscription un jour à l'avance - Tél. : 050-3553811

La chambre hyperbare ou le caisson de décompression : deux appellations différentes de ce qui ressemble à un sous-marin, où les patients sont exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique. C’est dans le centre médical Shamir, également connu sous le nom d’Assaf HaRofé, que se trouve le Mercaz Sagol. Créé en 1997, c’est le plus grand et le plus sophistiqué centre de médecine hyperbare au monde. Plus de 300 patients y sont traités chaque jour. Nous avons rencontré le professeur Shai Efrati, directeur de cette institution de renommée internationale.

AJ MAG : Comment la médecine hyperbare fonctionne-t-elle et en quoi est-elle différente de la médecine conventionnelle ?

Shai Efrati : Nous sommes habitués à être soignés soit avec un scalpel, soit avec des substances chimiques sous forme de médicaments. Dans la médecine hyperbare, avec l’aide de la pression et des concentrations de gaz, nous modifions les conditions environnementales pour obtenir un effet biologique. Dans certains cas,

augmenter la pression et la décompression permet par exemple de traiter des personnes ayant eu des accidents de plongée. En montant rapidement dans l'eau, une bulle se forme. Nous réduisons la bulle par pression. Dans d’autres cas, nous utilisons l'oxygène comme médicament. Cela se fait par la compression de l'air, pour qu'il y ait plus de molécules par unité de volume et ainsi plus d’oxygène qui arrive aux poumons et, de là, dans le sang. Cette technique sera utilisée pour les intoxications au monoxyde de carbone (aspiration de fumée). Pour un grand groupe de patients, la médecine hyperbare a pour objectif de régénérer les cellules, ce qui active le processus de guérison.

Comment parvient-on à régénérer des cellules ?

En doublant la pression de l’atmosphère avec 100 % d'oxygène, on augmente la quantité d'oxygène dans le sang de 100 à 1600/1700 mmhg. À ce niveau, la concentration d'oxygène est suffisante pour tous les besoins vitaux. Pendant ce traitement, toutes les vingt minutes, nous demandons aux patients de retirer leur masque, donc l'oxygène descend d'une valeur très élevée jusqu’à la normale. Cette diminution est interprétée par le corps comme un manque d'oxygène alors qu'il y a un excès d'oxygène, ce qui pousse le corps

à activer des processus de guérison qu'il n'active généralement qu'en cas de manque. Les cellules souches commencent à proliférer et à migrer. De nouveaux vaisseaux sanguins se forment, ce qui active tous les processus de guérison du corps.

Le centre renferme une aile dédiée au PTSD, le syndrome de stress posttraumatique : de quelle façon la médecine hyperbare peut-elle agir sur les personnes qui en souffrent ?

Nous savons aujourd’hui – grâce aux IRM fonctionnelles, aux cartographies cérébrales et aux imageries métaboliques du cerveau – que de sévères traumatismes psychologiques peuvent également causer des dommages biologiques. C'est pourquoi de nombreux patients sont résistants aux traitements psychologiques. Chaque fois que nous voyons une lésion biologique cérébrale avec une caractérisation du tissu correspondant à une plaie biologique, nous pouvons administrer un traitement qui va soigner la plaie.

L’efficacité du traitement est-elle liée au laps de temps écoulé depuis le traumatisme ? Il est toujours préférable d'arriver le plus rapidement possible après un traumatisme mais nous soignons aussi des patients souffrant d’un syndrome de stress posttraumatique depuis la guerre de Kippour. Des gens du monde entier viennent se faire traiter dans notre centre.

Quelles autres maladies peuvent être traitées ?

Que recommanderiez-vous à la population vieillissante ?

De même qu’on fait des analyses de sang pour vérifier le cholestérol, les reins, le foie, ou qu’on procède à des coloscopies, il faut faire un examen périodique du cerveau pour contrôler l’état des fonctions cognitives. Si nous identifions les problèmes à un stade précoce, nous pouvons les traiter.

La médecine hyperbare en Israël est-elle remboursée par les caisses de santé ou est-ce un traitement privé ?

Certaines indications – pas toutes – sont remboursées par les koupot 'holim. Le traitement du PTSD pour les soldats est couvert par le ministère de la Défense s'ils sont jugés éligibles. Même les civils affectés par les événements du 7 octobre peuvent bénéficier d'un traitement grâce à un programme financé par des dons.

Certains AVC, des traumatismes crâniens, des COVID longs, des fibromyalgies… Nous pouvons également agir sur le déclin fonctionnel lié à l’âge – principalement pour des personnes vieillissantes en bonne santé qui souffrent d'un léger déclin cognitif. Dans certains cas, il est possible de régénérer des neurones et des vaisseaux sanguins, et d'améliorer les fonctions cognitives. Mais dans d’autres, comme la maladie d'Alzheimer avancée, il est trop tard car le tissu cérébral n'existe plus.

Il faut toutefois signaler qu’il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine, avec des cellules privées illégales qui fonctionnent avec un compresseur, sans l'approbation du ministère de la Santé. C'est une escroquerie et c'est très dangereux !

En tant que médecin et chercheur spécialisé en médecine interne et en néphrologie, comment êtes-vous arrivé à la médecine hyperbare ?

C'est une longue histoire que je raconte dans mon livre qui vient de sortir sur Amazon : Beyond Normal. Tout a commencé par une recherche que nous avions mise en place sur les neurones, où nous avons découvert qu'ils se renouvellent… C'était très excitant et émouvant.

L'innovation vient toujours de quelque chose qui n’était pas prévu au programme… n