FICHA TÉCNICA

DIRETOR

Bruno Santos

EDITOR-CHEFE

Daniel Nunez

EDITOR

Pedro Lopes Silva

COMISSÃO CIENTÍFICA

Ana Rita Clara, Ana Silva Fernandes, Andriy Krystopchuk, Carlos Álvarez Leiva, Carlos Raposo, Cristina Granja, Eunice Capela, Gonçalo Castanho, José A. Neutel, Maria Manuel Vieira, Margarida Rodrigues, Miguel Jacob, Miguel Varela, Nuno Mourão, Pilar Crugeiras, Rui Ferreira de Almeida, Sérgio Menezes Pina, Stéfanie Pereira, Vera Santos.

Periodicidade: Trimestral

Linguagem: Português

ISSN: 2184-9811

EDITORES ASSOCIADOS

TEMAS EM REVISÃO

Ana Agostinho, André Villarreal, Catarina Jorge, Catarina Tavares, Djamila Neves, Guilherme Henriques, João Nuno Oliveira, Vasco Monteiro.

HOT TOPIC

Jorge Miguel Mimoso, Daniel Garrido.

RUBRICA PEDIÁTRICA

Cláudia Calado, Mónica Bota.

CASO CLINICO

Noélia Alfonso, Rui Osório.

2

CASO CLINICO PEDIÁTRICO

Inês Coelho, Marta Soares.

CASO CLINICO NEONATAL/TIP

Nuno Ribeiro, Luísa Gaspar.

BREVES REFLEXÕES

SOBRE A EMERGÊNCIA MÉDICA

Inês Simões.

CARTAS AO EDITOR

Catarina Jorge, Júlio Ricardo Soares.

VAMOS PÔR O ECG NOS EIXOS

Hugo Costa, Miguel Espirito Santo.

LIFESAVING TRENDS

Inês Portela.

IMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Catarina Costa.

EXCEÇÃO À REGRA - DISASTER MEDICINE - YOUR SECOND SPECIALTY

Verónica Aquilino.

ILUSTRAÇÕES

João Paiva.

FOTOGRAFIA

Joana Oliveira, Pedro Rodrigues Silva, Maria Luísa Melão, Solange Mega, Carlos Martins.

AUDIOVISUAL

Pedro Lopes Silva.

DESIGN

Luis Gonçalves.

PARCERIAS

Caríssimos leitores, QUE CALOR!

Apresentamos a mais recente edição da revista LIFESAVING Scientific, o número 3 do seu 5º volume de edições, e não vamos sozinhos, acompanhamos a 37ª edição da LIFESAVING – Revista de Emergência Médica.

É com grande satisfação que apresentamos a edição desta revista, dedicada a temas emergentes e inovadores que vêm moldando o cenário da emergência e urgência pré-hospitalar. Nosso objetivo é fornecer uma análise crítica e baseada em evidências, promovendo o avanço do conhecimento nesta área vital para a sociedade. Na constante busca por aprimorar a assistência em situações de emergência e urgência, o avanço do conhecimento científico e a implementação de estratégias inovadoras emergem como pilares fundamentais para salvar vidas e garantir a segurança do paciente crítico. Este editorial reúne uma seleção de artigos que representam o estado da arte em diversas áreas que compõem a complexa e desafiadora realidade dos serviços de emergência moderna.

Começamos! Uma revisão profunda sobre as "Intervenções de Enfermagem no Âmbito da Segurança e Qualidade do Transporte do Doente Crítico". Os autores nos apresentam que a assistência durante o transporte não é apenas uma etapa logística, mas uma fase crítica que exige protocolos padronizados, treinamento especializado e uma abordagem multidisciplinar. A segurança do transporte do paciente crítico não pode ser negligenciada, pois é nesse momento que a intervenção de enfermagem pode determinar o desfecho clínico, minimizando riscos e otimizando a estabilidade hemodinâmica e respiratória.

Avançamos! para as tendências emergentes, o artigo "Simulação Médica de Alta-Fidelidade" nos apresenta um panorama revolucionário na formação contínua de profissionais de saúde. A simulação de alta fidelidade aproxima-se da realidade clínica, permitindo o treinamento de habilidades técnicas e não técnicas, além de facilitar a gestão de situações de alto risco de forma segura e controlada. Sua aplicação em ambientes de emergência potencializa a preparação de equipas para intervenções complexas, reduzindo erros e aumentando a eficiência do cuidado.

Continuamos! No âmbito clínico, o artigo "Cetoacidose Diabética em Doentes Pediátricos" reforça a importância do diagnóstico precoce e do manejo adequado desta condição potencialmente fatal. Em pacientes pediátricos, a apresentação pode ser subtil, exigindo do profissional de emergência uma avaliação cuidadosa. Protocolos atualizados e uma abordagem multidisciplinar são essenciais para reduzir complicações e mortalidade, assegurando um desfecho favorável para os pequenos pacientes.

Está quase! Na seção de imagem em emergência médica, destacamos "Febre e Exantema: Importância de Reconhecer Padrões". A interpretação rápida e precisa de sinais clínicos associados a padrões específicos de erupção cutânea e febre pode determinar a agilidade no diagnóstico diferencial de doenças graves, como meningite, sarampo, ou doenças exantemáticas de caráter emergencial. O reconhecimento de padrões é uma ferramenta poderosa na tomada de decisão clínica em ambientes de alta pressão.

Por fim! "Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) e Sua Aplicação em Serviços de Emergência Pré-Hospitalar" apresenta uma revolução no suporte avançado de vida. O uso de ECMO em contextos pré-hospitalares tem potencial para salvar vidas em casos de insuficiência cardiorrespiratória refratária, ampliando o horizonte dos cuidados emergenciais. A implementação dessa tecnologia exige treinamento especializado, protocolos bem definidos e uma logística eficiente, mas promete transformar o panorama da medicina de emergência.

Este conjunto de artigos evidencia que o conhecimento científico, aliado à inovação tecnológica e à capacitação contínua, constitui a base para elevar o padrão de cuidado em emergência e urgência. A integração dessas áreas é essencial para enfrentar os desafios atuais e futuros, sempre com o objetivo maior de preservar vidas humanas em seus momentos mais vulneráveis.

Que esta edição inspire profissionais, pesquisadores e gestores a manterem o compromisso com a excelência, a inovação e a segurança, construindo um futuro onde a emergência médica seja cada vez mais eficiente, segura e humanizada.

Carpe Diem!

Daniel Núñez

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E QUALIDADE DO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DO DOENTE CRÍTICO

CETOACIDOSE DIABÉTICA EM DOENTE PEDIÁTRICO

FEBRE E EXANTEMA: IMPORTÂNCIA DE RECONHECER PADRÕES

OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPORAL E A SUA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E QUALIDADE DO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DO DOENTE CRÍTICO NURSING INTERVENTIONS IN THE CONTEXT OF SAFETY AND QUALITY IN THE INTRA-HOSPITAL TRANSPORT OF CRITICALLY ILL PATIENT

1

2

RESUMO

Enquadramento: O transporte intra-hospitalar de doentes críticos é um processo complexo, associado a riscos significativos de eventos adversos. A segurança dos doentes exige um planeamento rigoroso, intervenções adequadas e avaliação contínua. Objetivo: Mapear intervenções de enfermagem que promovam a segurança e a qualidade dos cuidados no transporte intrahospitalar do doente crítico.

Métodos: Foi realizada uma Scoping Review seguindo a metodologia do Joanna Briggs Institute. A questão de investigação, estruturada segundo a mnemónica PPC, foi: Quais são as intervenções descritas na literatura que promovem a segurança e a qualidade no transporte intrahospitalar do doente crítico? A pesquisa bibliográfica decorreu na base de dados EBSCO, com os descritores validados "intrahospital transport", "critically ill" e "patient safety", recorrendo aos termos MeSH e DeCS. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão, foram analisados estudos publicados entre 2019 e 2024. No total, 12 estudos

cumpriram os critérios de inclusão, apresentando dados sobre diversas intervenções de segurança.

Resultados: As principais intervenções identificadas incluem formação contínua das equipas, a utilização de protocolos, checklists, avaliação de risco pré-transporte e comunicação eficaz. Estas são essenciais para reduzir os eventos adversos durante o transporte intra-hospitalar. Conclusão: A revisão destaca intervenções essenciais para melhorar a segurança no transporte intra-hospitalar do doente crítico. Contudo, é necessário aprofundar a investigação para a avaliar a eficácia destas estratégias em diferentes contextos clínicos.

Palavras-Chave: Transporte intra-hospitalar, doente crítico, segurança do doente.

ABSTRACT

Framework: The intra-hospital transport of critically ill patients is a complex process associated with significant risks of adverse events. Patient safety requires rigorous planning, appropriate interventions, and continuous evaluation.

Objective: To map nursing interventions that promote safety and quality of care during the intrahospital transport of critically ill patient. Methods: A Scoping Review was conducted following the Joanna Briggs Institute methodology. The research question, structured according to the PPC mnemonic, was: What are the interventions described in the literature that promote safety and quality during the intra-hospital transport of critically ill patient? The literature search was carried out in the EBSCO database using validated descriptors "intrahospital transport," "critically ill," and "patient safety," based on MeSH and DeCS terms. After applying inclusion and exclusion criteria, studies published between 2019 and 2024 were analyzed. A total of 12 studies met the inclusion criteria, presenting data on various safety interventions. Results: The main identified interventions include continuous team training, the use of protocols, checklists, pre-transport risk assessment, and effective communication. These are essential to reduce adverse events during

Candeias, B.1, Ruivo, A.2

Mestre em Enfermagem Médico Cirúrgica na área da Pessoa em Situação Critica na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente da Unidade Local de Saúde do Algarve – Unidade de Faro

Professora Doutora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal

intra-hospital transport. Conclusion: The review highlights essential interventions to improve safety during the intra-hospital transport of critically ill patient. However, further research is needed to assess the effectiveness of these strategies in different clinical contexts.

Keywords: Intra-hospital transport, critically ill patient, patient safety.

1. INTRODUÇÃO

O Transporte Intra-Hospitalar [TIH] da Pessoa em Situação Critica [PSC] nas Unidades de Cuidados Intensivos [UCI] é muito frequente no âmbito da realização de exames complementares de diagnóstico e outras. A PSC também designada por Doente Crítico [DC] é “aquele em que, por disfunção ou falência profunda de um ou mais órgãos ou sistemas, a sobrevivência esteja dependente de meios avançados de monitorização e terapêutica”1 e as UCI são definidas como “locais qualificados para assumir a responsabilidade integral pelos doentes com disfunções de órgãos, suportando, prevenindo e revertendo falências com implicações vitais”2. Estas oferecem o mais alto nível de suporte à vida, no entanto, o DC tem frequentemente necessidade de ser transportado dentro do hospital, entre serviços, como por exemplo: das salas de emergência para os Serviços de Medicina Intensiva (SMI), para a realização de exames complementares de diagnostico e terapêutica ou para procedimentos terapêuticos nos Blocos Operatórios1,3 Entende-se como Transporte de Doente Crítico [TDC] o transporte de

um doente de um local para outro4. O TIH ocorre dentro da mesma instituição de saúde, é reconhecido como um momento de grande instabilidade para o doente, podendo o seu estado clínico agravar-se. O transporte envolve três fases: Decisão, Planeamento e Efetivação. O seu planeamento tem como objetivo de proporcionar à pessoa um nível assistencial de cuidados igual ao superior ao verificado no serviço de origem, no entanto este período não está isento de riscos para a pessoa, logo é primordial antecipar os Eventos Adversos [EAs] que podem ocorrer durante o transporte. Assim, quando existem dúvidas relativamente ao seu benefício, o transporte deve ser reconsiderado, e, se possível e seguro, os testes de diagnóstico e procedimentos devem ser efetuados à cabeceira do doente1

8

Murata et al. referem que os EAs relacionados ao TIH de DC são comuns e variam em gravidade. Os mais frequentes são: dessaturação; extubação acidental; obstrução das vias aéreas; hipotensão; hipertensão; arritmias, incluindo paragem cardíaca; agitação ou alteração no nível de consciência; falha de equipamentos médicos, como ventiladores ou monitores; desconexão de tubos ou cateteres; mau funcionamento de garrafas de oxigênio; atrasos causados por problemas logísticos ou dificuldades durante o transporte5. Para OM & SPCI, o período de maior risco são os minutos iniciais, na transferência do doente e no transporte prolongado (>30 minutos)1

Murata et al. salienta ainda que num contexto onde a segurança do doente é primordial, é imprescindível assegu-

rar que nenhuma deterioração do estado de saúde de um DC ocorra, salvo se estiver diretamente relacionada com a evolução natural da sua doença. É fundamental que o processo de transporte seja realizado de forma a minimizar quaisquer riscos adicionais, garantindo que a segurança é mantida em todas as fases5

A segurança do doente tem tomado destaque por muitos países europeus e um pouco por todo o mundo, sendo atualmente parte fundamental da qualidade em saúde. Atualmente está em vigor o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026 da Direção-Geral da Saúde [DGS], constituído por 5 pilares:

1. Cultura de Segurança;

2. Liderança e Governança;

3. Comunicação;

4. Prevenção e gestão de incidentes de segurança;

5. Práticas seguras em ambientes seguros.

Este tem por objetivo consolidar e promover a segurança na prestação de cuidados de saúde6. O autor afirma ainda que “a segurança do doente é uma prioridade de saúde pública e uma componente crítica para a qualidade dos cuidados de saúde”, onde a promoção de uma cultura de segurança em paralelo com processos de melhoria continua deverá ser imperativo para todos os profissionais.

Através da mais recente evidencia disponível, sabe-se que o TIH de DC é reconhecido como um momento de grande instabilidade, no entanto, Agizew et al. mostram-nos que o TIH do DC é realizado, na maior parte das vezes, de forma automática. Por ser realizado dentro dos limites físicos

do hospital, o transporte de doentes é frequentemente subestimado, o que leva a uma falsa sensação de segurança por parte da equipa, acreditando que as intercorrências durante o transporte poderão ser rapidamente resolvidas7. Essa subvalorização dificulta o planeamento eficaz para a utilização adequada de materiais e equipamentos necessários. A ideia de que o TIH é subestimado, é corroborada pelos estudos que revelam que 60% dos EAs ocorrem nos transportes eletivos e 40% nos transportes de emergência, ao contrário do previsto, o que indica maior preparação e monitorização nas situações emergentes e maior distração nas situações rotineiras8 Sendo o TIH de DC um momento propenso para a ocorrência de EAs, é importante reconhecer como mitigar esses efeitos com base na mais atual evidência científica. A Prática Baseada na Evidência (PBE) é definida, num sentido mais lato, na integração da melhor evidência, proveniente de uma pesquisa organizada, sistemática e sistematizada, conjugada com a experiência, o julgamento clínico, os valores e as preferências do doente na tomada de decisão clínica fundamentada9,10,11

Após a exposição anterior, importa perceber na literatura quais as intervenções, baseadas em evidência científica mais recente, que melhoram a segurança e a qualidade dos cuidados ao DC durante o TIH.

ra que promovem a segurança e a qualidade durante o TIH do DC. Dada a complexidade e os riscos associados do transporte, é essencial identificar intervenções específicas que possam mitigar esses desafios. Para alcançar esse objetivo, esta Scoping Review adotou uma metodologia rigorosa, que será detalhada na próxima seção.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1.

Metodologia

A presente revisão de literatura foi desenvolvida utilizando a metodologia de Scoping Review, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Joanna Briggs Institute. A escolha por esta abordagem deve-se à sua adequação para mapear conceitos-chave e identificar na literatura as intervenções que promovem a segurança e a qualidade no TIH de PSC.

3.2. Pergunta de Investigação

A pergunta de investigação que norteou esta Scoping Review foi: Quais são as intervenções descritas na literatura que promovem a segurança e a qualidade no transporte intra-hospitalar do doente crítico? Para tal, foi adotada a mnemónica PCC (Participantes, Conceito, Contexto), definida da seguinte forma: P: Doente crítico; C: Intervenções para promover a segurança e a qualidade; C: Transporte intra-hospitalar.

descritores validados "intrahospital transport", "critically ill" e "patient safety" Estes descritores foram previamente validados nas bases Medical Subject Heading (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).

3.4. Bases de Dados e Período de Pesquisa

A pesquisa foi realizada na base de dados EBSCO, abrangendo o período de janeiro de 2019 a agosto de 2024. Esta delimitação temporal foi escolhida para garantir a inclusão de estudos recentes e relevantes para o tema em questão.

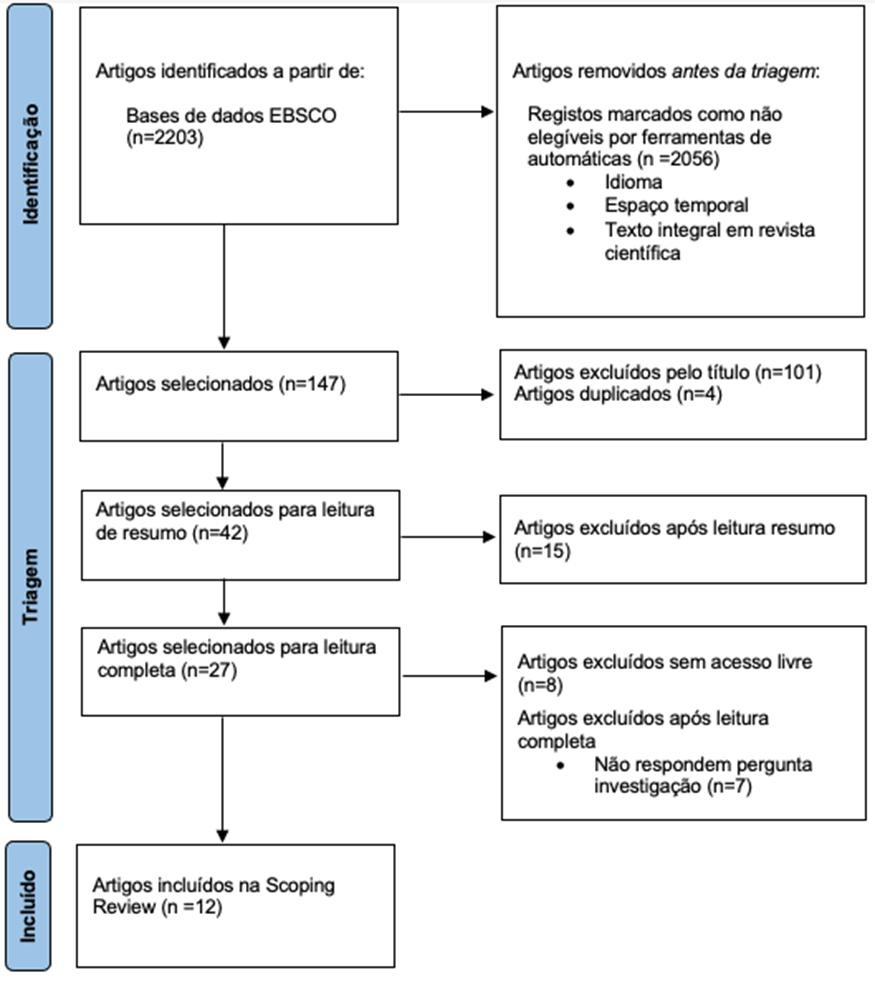

3.5. Seleção dos Artigos

A seleção dos artigos foi realizada em diferentes etapas, seguindo o método PRISMA adaptado para Scoping Reviews. Inicialmente, foram identificados 2203 artigos através da base de dados EBSCO. Antes de iniciar a triagem, aplicaram-se ferramentas automáticas para filtrar os artigos com base em critérios como idioma, espaço temporal e disponibilidade de texto integral em revistas científicas, resultando em 147 artigos elegíveis para triagem.

2. OBJETIVOS

O objetivo desta Scoping Review é identificar e mapear as intervenções de enfermagem descritas na literatu-

3.3. Estratégia de Pesquisa

Foi utilizada a frase booleana: "(Intrahospital transport AND critically ill AND patient safety NOT covid-19 NOT pediatric)", em combinação com os

Numa primeira triagem, foram excluídos os artigos duplicados e aqueles que, pelo título, não se mostravam relevantes para a investigação. Posteriormente, 42 artigos foram propostos para leitura dos resumos, dos quais 27 artigos foram selecionados para leitura completa. Durante esta fase, foram excluídos os artigos que não tinham acesso livre e aqueles que não respondiam à pergunta de investigação.

Após uma triagem rigorosa, 12 artigos foram incluídos na revisão

final. Esta estratégia de pesquisa e seleção de artigos está ilustrada na Figura 1, que detalha todo o processo de inclusão e exclusão de artigos para a Scoping Review. No total, 12 artigos foram selecionados para compor a revisão, os quais são apresentados na Tabela 1. Com a metodologia claramente definida e os critérios de seleção estabelecidos, passamos agora à análise dos resultados obtidos a partir dos estudos incluídos, com o intuito de identificar as intervenções mais eficazes.

4. RESULTADOS

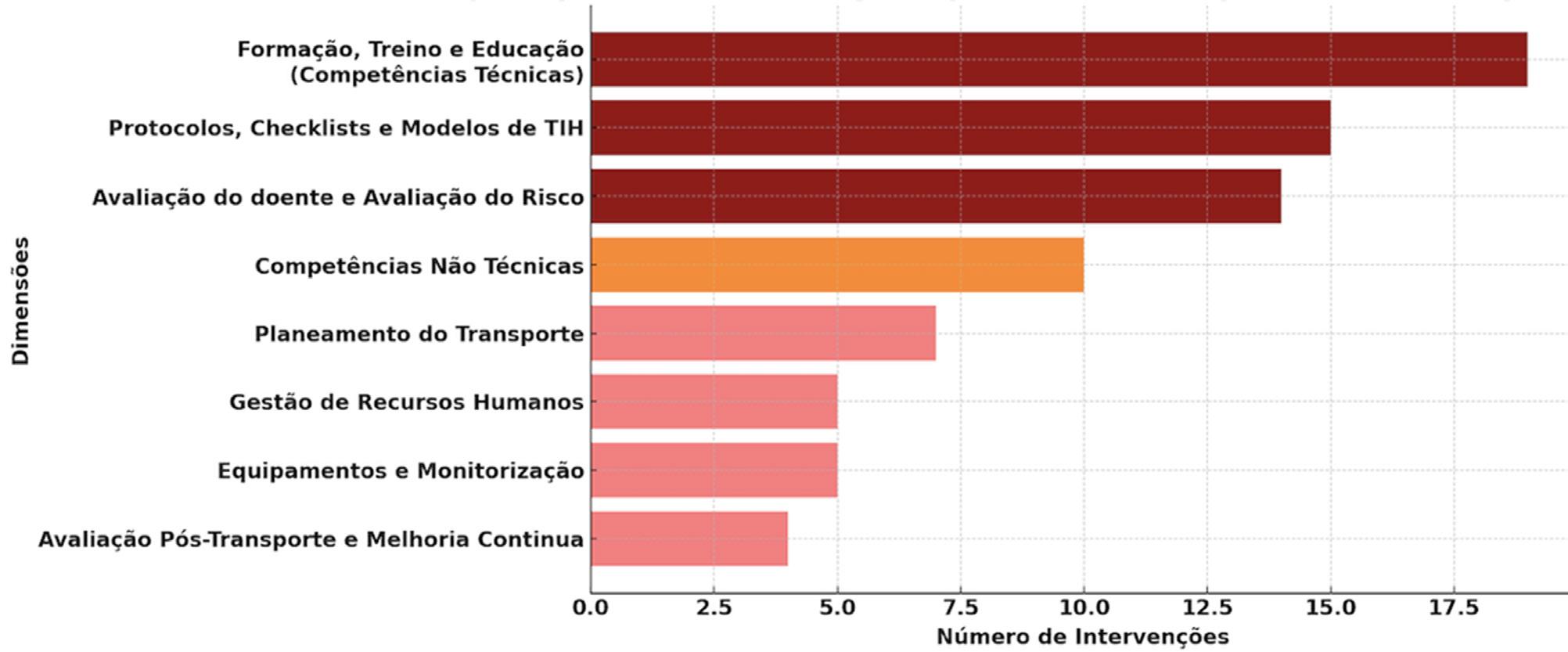

Os estudos selecionados exploram as intervenções que visam mitigar o risco significativo de EAs com o objetivo de prestar cuidados seguros e de qualidade. A Tabela 2 sintetiza as principais intervenções identificadas na literatura, categorizadas por dimensões críticas para o sucesso do TIH. Estas intervenções foram agrupadas com base em suas características e aplicabilidade, oferecendo uma visão estruturada das práticas recomendadas para melhorar a segurança durante o TIH. De forma a ilustrar os resultados obtidos, foi elaborado um gráfico. Cada coluna do gráfico representa uma dimensão específica apresentada por ordem crescente da quantidade de intervenções relacionadas a essa dimensão. Assim a visualização da importância relativa de cada dimensão é facilitada. Os resultados são apresentados no Gráfico 1. Os resultados apresentados destacam várias intervenções importantes que contribuem para a segurança e a

qualidade no TIH do DC. A seguir, será discutida cada uma dessas intervenções de acordo com a categoria atribuída, de forma a compreender melhor a sua relevância e o papel que desempenham na mitigação de riscos durante o TIH.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O objetivo desta Scoping Review foi identificar e mapear as intervenções descritas na literatura que promovem a segurança e a qualidade durante o TIH de DC. A discussão dos resultados é apresentada e organizada pelas dimensões: Planeamento do Transporte; Avaliação do Doente e Avaliação do Risco; Gestão de Recursos Humanos; Formação, Treino e Educação (Competências Técnicas); Competências Não

Técnicas; Protocolos, Checklists e Modelos de TIH; Equipamentos e Monitorização e Avaliação Pós-Transporte e Melhoria Contínua.

5.1.

Planeamento do Transporte

A análise dos resultados destaca a importância do planeamento e da preparação para garantir a segurança durante o TIH. No [E1] sublinham a criação de um ambiente de transporte favorável como uma estratégia essencial para prevenir complicações, através da antecipação de problemas e adaptação às necessidades do doente13. No [E4] reforçam a necessidade de um planeamento detalhado, abrangendo todas as etapas do transporte, para evitar imprevistos e garantir que a equipa esteja pronta para emergências14. No

FIGURA 1 –Seleção dos artigos Adaptado PRISMA-ScR12

Estudo Título Autores Ano e País

E1

E2

E3

Proactive risk assessment of intrahospital transport of critically ill patients from emergency department to intensive care unit in a teaching hospital and its implications

Intrahospital transport of critically ill patients: A cross-sectional survey of Nurses' attitudes and experiences in adult intensive care units

Risk Factors and Adverse Events During Intra Hospital Transportation Among Critically Ill with a View to Develop Patient Transport Checklist

Intrahospital Transport of Critically Ill Patients: Safety First

E4

Improving the safety and quality of the intra-hospital transport of critically ill patients

E5

Weiying Zhang, Jianhong Lv, Jin Zhao, Xiaoyan Ma, Xueyan Li, Hongming Gu, Meiying Zhang, Runv Zhou

2022, China

Yi Song, Qian Zhao, Mei Yang, Xiaohua Xie, Min Gong, Hui Chen 2022, China

Nisha S, Sariga J Theresa 2022, Índia

Deven Juneja, Prashant Nasa 2023, Índia

Rahimeh Alizadeh Sharafi, Akram Ghahramanian, Zahra Sheikhalipour, Mansour Ghafourifard, Mostafa Ghasempour

Objetivo do Estudo Tipo de Estudo e Amostra

Explorar os efeitos do modelo Health Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) usada no TIH de DC do departamento de emergência para a UCI

Descrever as experiências e atitudes dos enfermeiros de UCI em relação ao TIH de DC, e explorar a relação entre as características dos enfermeiros e suas atitudes e experiências.

Avaliar os fatores de risco e EAs durante o TIH de DC com o objetivo de desenvolver uma lista de verificação para o transporte de doentes

Discutir os fatores de risco e as complicações associadas ao TIH de DC , destacando a necessidade de adesão a protocolos e procedimentos para melhorar a segurança dos doentes

-Estudo de ação qualitativa combinado com método transversal

-Não definido

-Estudo quantitativo transversal

-480 enfermeiros de 12 UCI na China

-Estudo descritivo

-100 DC de UCI em um hospital na Índia

-Estudo editorial com revisão de literatura

-Não definido

2021, Irão

Determinar a incidência de EAs durante o TIH e obter sugestões de enfermeiros de cuidados intensivos para melhorar o processo de transporte.

-Estudo transversal

-160 enfermeiros de cuidados intensivos em dois hospitais públicos no Irão

E6

E7

Assessing the Effect of Training the Safe Transfer Checklist on the Quality of Intrahospital Patient Transfer: An Interventional Study

Establishment of a simplified score for predicting risk during intrahospital transport of critical patients: A prospective cohort study

E8

The impact of a bundled intrahospital transfer protocol on the safety of critically ill patients in a South African Metropolitan Hospital System

Sadegh Akrami, Gholam Hosein Sargazi, Leila Safabakhsh, Zahra Pishkar Mofrad

Ying An, Zi-Rong Tian, Fei Li, Qi Lu, Ya-Mei Guan, Zi-Feng Ma, Zhen-Hui Lu, Ai-Ping Wang, Yue Li

2019, Irão

2023, China

L Geldenhuys, R Wise, R Rodseth 2020, África do Sul

Determinar o impacto do treino dos enfermeiros na utilização de uma checklist de transferência segura na qualidade de TIH de DC

Estabelecer uma pontuação simplificada para prever o risco durante o TIH de DC

Determinar se a introdução de um pacote de intervenções poderia reduzir os EAs durante TIH de DC para UCI

-Estudo quaseexperimental, -130 TIH

-Estudo de coorte prospetivo -584 DC

Estudo prospetivo, pré e pós-intervenção, -381 transferências préintervenção e 264 transferências pósintervenção

E9

Adverse Events during Intrahospital Transport of Critically Ill Patients: A Multicenter, Prospective, Observational Study (I-TOUCH Study)

Kapil G Zirpe, Anand M Tiwari, Atul P Kulkarni, Deepak Govil, Subhal B Dixit, Manish Munjal, Sharmili Sinha, Srinivas Samavedam, Yogendra Pal Singh, Swarna Deepak Kuragayala, entre outros

E10

E11

E12

Improving the Quality of Emergency Intrahospital Transport for Critically Ill Patients by Using Toyota Production System Methods

Intrahospital transport of critically ill patients: Nurse anaesthetists' and specialist ICU nurses' experiences

Effectiveness of the graded transport mode for the intrahospital transport of critically ill patients: A retrospective study

Ke-Ke Lu, Miao-Miao Zhang, Yue-Li Zhu, Chen Ye, Min Li

Karin Skoglund, Milo Bescher, Savannah Ekwall, Lena Marmstål Hamma

Lijing Ling, Xiaohua Xia, Hua Yuan, Shifang Liu, Zhiqiang Guo, Caihong Zhang, Jin Ma

2023, Índia

2022, China

2024, Suécia

Determinar a incidência, gravidade e efeitos dos EAs relacionados ao TIH de DC

Explorar os efeitos do Sistema de Produção Toyota Toyota Production System (TPS) na melhoria da qualidade do TIH de DC

Descrever as experiências dos enfermeiros anestesistas e enfermeiros especializados em UCI durante o TIH de DC

2023, China Avaliar a eficácia do modo de transporte por escala no TIH de DC

-Estudo observacional prospetivo multicêntrico, -893 DC

-Estudo comparativo antes e depois da intervenção, -68 DC antes e 63 DC após a implementação do TPS

-Estudo de métodos mistos, -66 enfermeiros (27 anestesistas e 39 de UCI)

-Estudo retrospetivo, -800 DC (380 no grupo de observação e 420 no grupo controle)

TABELA 1 – Estudos incluídos no artigo.

[E5] destacam a gestão eficaz do transporte, com ênfase na organização prévia e na coordenação adequada dos recursos e equipas, reduzindo os Eas15. No [E10] ressaltam o uso do Toyota Production System (TPS) para planear o trajeto, melhorando a eficiência e segurança ao otimizar recursos16. No [E11] enfatizam a importância da preparação cuidadosa do doente17. E ainda no [E12] destacam o uso de checklists pré-transporte como ferramenta vital para sistematizar a preparação e reduzir a incidência de Eas18

Dimensões Intervenções que melhoram a segurança durante o TIH

Planeamento do Transporte

Avaliação do doente e Avaliação do Risco

Ambiente de transporte favorável E1; Planeamento do transporte E4 ; Gestão eficaz do transporte E5; Planeamento do trajeto E10; Preparar o transporte E11; Preparação e uso de checklist pré-transporte E12

Avaliação do risco com indicação da equipa que acompanha e material utilizado E1; Avaliar doente antes transporte E1; Ferramentas de avaliação de risco E2; Avaliação de risco E3; Avaliação do doente com abordagem ABCDE E4; Avaliação do risco E4; Avaliação estado clínico do doente antes do transporte E5; Prevenção das lesões físicas E5; Avaliação do risco E7; Estabilização dos doentes antes do TIH E9; Avaliação do risco E10 ; Conhecer os riscos E11; Avaliação do risco em checklist E12.

Gestão de Recursos Humanos Equipa dedicada e competente E1; Recursos humanos adequados E1; Adequar recursos humanos E5; Integração da família como recurso E5; Equipas especializadas E9. Formação, Treino e Educação (Competências Técnicas)

Treino para enfermeiros pelo menos uma vez por mês E1; Treino regular da equipa; E1; Formação simulada E1; Formação de checklist E2; Melhoria da competência para TIH E2; Enfermeiros qualificados E2; Treino E2; Formação e treino da equipa especializada de TIH E4; Aquisição e aprimoramento de conhecimentos técnicos E5; Formação e checklist de forma conjugada E6; Formação de TIH nas escolas E6; Formação continua E6 Treino pratico de simulação E8; Formação regular E10; Educação para unir formação à prática clínica E11; Treino continuo em cenários simulados E11; Incluir treino de TIH nas universidades E11; Treino simulado em transporte com formação: em SAV; via aérea e equipamentos E12.

Competências Não Técnicas Possuir habilidades não técnicas como comunicação e trabalho em equipa E1; Sincronização entre o serviço de origem e destino E1; Trabalho em equipa E2; Comunicação E2; Promoção da comunicação E5; Treinar e melhorar competências não técnicas E5; Comunicação entre membros da equipa E9; Comunicação E10; Comunicação E11; Comunicação E12.

Protocolos, Checklists e Modelos de TIH

Equipamentos e Monitorização

Avaliação PósTransporte e Melhoria Continua

12

Implementação do Modelo Health Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) E1; Protocolo de TIH E1; Checklist de material e equipamentos E1; Checklist (pré, durante e pós transporte) E2; Implementação de diretrizes de TIH E2; Protocolos E3; Checklist E3; Checklist E4;Protocolos E4; Protocolo específico E5; Checklist aliada à formação E6; Protocolo de TIH E7; Checklist E7; Protocolos E9; Implementação de Modelo Toyota Production System (TPS) E10; Checklist E11; Checklist (avaliação do risco; preparação para transporte; transporte; pós transporte) E12.

Monitorização continua E4; Monitores e equipamentos visíveis para equipa transporte E4;Equipamentos adequados E5;Otimizar os equipamentos E5; Monitorização de ECG continua E10.

Debrifings E11; checklist pós-transporte E2; checklist pós-transporte E12; auditoria de controlo de qualidade E12

TABELA 2 – Extração de dados: intervenções que melhoram a segurança do TIH organizadas por dimensões.

5.2. Avaliação do Doente e Avaliação do Risco

A avaliação minuciosa e sistemática antes do TIH é crucial. No [E1] enfatizam a importância de uma avaliação proativa dos riscos, utilizando ferramentas específicas para identificar complicações potenciais e determinar a composição da equipa e o material necessário13 No [E2] reforçam a importância de uma avaliação prévia do estado clínico para preparar adequadamente a equipa e os recursos19. No [E3] destacam o uso de escalas como APACHE II, GCS para classificar o risco20. No [E4] corroboram a necessidade de reconhecer o risco e acres-

centam método ABCDE, que permitem uma avaliação rápida e sistemática das condições críticas do doente, ajustando as intervenções conforme necessário14. No [E5] enfatizam a avaliação dos riscos para reduzir EAs e prevenir lesões físicas, com o uso de dispositivos de imobilização e a fixação segura do doente e dos equipamentos15. No [E7] propõem um score simplificado para prever o risco durante o TIH, permitindo uma abordagem objetiva e consistente na tomada de decisões clínicas21. No [E9] destacam a importância da identificação precoce de fatores de risco, como instabilidade hemodinâmica, para planear o transporte de forma

personalizada e segura22. No [E11] referem a importância de conhecer o risco17. E a ainda no [E12] reforçam o uso de checklists na avaliação do risco, estruturando o processo e garantindo uma avaliação completa antes do transporte18

5.3. Gestão de Recursos Humanos

A gestão de recursos humanos é essencial para a segurança e eficácia do TIH. No [E1] destacam a importância de alocar uma equipa dedicada e competente, com profissionais qualificados e experientes, para acompanhar o doente. Sublinham a necessidade de recursos humanos adequados, tanto em número quanto em competências, para lidar com eventualidades durante o transporte13. No [E5] reforçam a importância de ajustar os recursos humanos conforme a complexidade do caso e os riscos associados. Propõem ainda a integração da família como recurso adicional em situações de baixa disponibilidade de profissionais, o que pode melhorar a experiência do paciente e contribuir para um transporte mais seguro15. Por fim, no [E9] enfatizam a importância de equipas especializadas, com formação específica em cuidados intensivos, para a gestão eficaz de complicações durante o TIH, proporcionando maior segurança22

5.4. Formação, Treino e Educação (Competências Técnicas)

A formação e o treino contínuos são essenciais para preparar as equipes de TIH de DC. No [E1] destacam a importância de treinamentos regulares, incluindo simulações práticas mensais13. No [E2] enfatizam

GRÁFICO 1 - Distribuição das intervenções que melhoram a segurança durante o TIH por dimensões.

a necessidade de formação específica em TIH com uso de checklists, crucial para garantir a competência técnica dos enfermeiros19. No [E4] reforçam a importância do treino especializado e contínuo para enfrentar os desafios do TIH14. No [E5] sublinham a necessidade de atualização contínua dos conhecimentos técnicos15. No [E6] defendem a inclusão do TIH nos currículos de enfermagem e o uso combinado de formação com checklists23. No [E8] e [E10] enfatizam a eficácia das simulações regulares16,24. No [E11] refere a importância de formação adequada à prática clínica e incluir a formação de TIH no plano curricular das universidades17. Ainda no [E11] e [E12] destacam o treino simulado17,18, onde no [E12] especifica treino simulado em suporte avançado de vida e em via aérea avançada como essenciais para uma equipe de TIH bem preparada18

5.5. Competências Não Técnicas

As competências não técnicas, como comunicação eficaz e trabalho em equipa, são fundamentais para o

sucesso do TIH de DC. No [E1] destacam a importância da comunicação clara e da sincronização entre serviços para evitar erros, valorizando o trabalho de equipa13. No [E2] e [E5] reforçam a necessidade de treinar continuamente essas competências14,15. No [E9] e [E11] enfatizam a comunicação contínua para alinhar a equipa17,22, enquanto no [E10] e [E12] sublinham a integração da comunicação com checklists e modelos de gestão para melhorar a coordenação durante o TIH16,18

5.6. Protocolos, Checklists e Modelos de TIH

A implementação de protocolos, checklists e modelos específicos de TIH é essencial para garantir a segurança e a eficácia no TIH de DC. No [E1] destacam a utilização do modelo Health Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) e a implementação de protocolos de TIH, juntamente com checklists detalhados de material e equipamentos13. No [E2] enfatizam a importância dos checklists em todas as etapas do transporte (pré, durante e pós-trans-

porte) e a aplicação rigorosa de diretrizes específicas de TIH19. No [E3] e [E4] reforçam a importância de protocolos bem definidos e a utilização de checklists para assegurar que todos os aspetos críticos sejam abordados14,20. No [E5] destacam a criação de protocolos específicos para o transporte e a integração de checklists como parte do treino da equipa15. No [E6] mostram a eficácia do uso combinado de checklists e formação23. No [E7] e [E9] também enfatizam a importância de protocolos robustos e checklists para padronizar as práticas e minimizar erros durante o TIH21,22. No [E10] implementam o modelo Toyota Production System (TPS) para otimizar a segurança e eficiência do transporte16. Por fim, no [E11] e [E12] sublinham a aplicação de checklists detalhados para avaliação de risco, preparação, execução do transporte e controlo pós-transporte, garantindo que todos os procedimentos críticos sejam seguidos rigorosamente17,18

5.7. Equipamentos e Monitorização

A correta utilização e monitorização

de equipamentos são cruciais para a segurança no transporte TIH de DC. No [E4] destacam a importância da monitorização contínua durante o TIH e assegurar que os monitores e equipamentos sejam visíveis para toda a equipe de transporte14. No [E5] reforçam a necessidade de utilizar equipamentos adequados e otimizá-los para o transporte, garantindo que estejam em condições ideais de funcionamento15. No [E10] sublinham a importância da monitorização contínua do ECG como uma medida essencial para detetar alterações críticas no estado do doente durante o transporte16

5.8. Avaliação Pós-Transporte e Melhoria Contínua

A avaliação pós-transporte e a melhoria contínua são essenciais para identificar áreas de aperfeiçoamento e garantir a segurança no TIH de DC. No [E11] enfatizam a importância de realizar debriefings após o transporte, permitindo à equipa refletir sobre o processo, identificar falhas e discutir melhorias17. No [E2] e [E12] destacam o uso de checklists pós-transporte para garantir que todos os procedimentos necessários sejam concluídos adequadamente e que nenhuma etapa crítica seja negligenciada18,19. Além disso, no [E12] também mencionam a auditoria de controle de qualidade como uma ferramenta importante para avaliar continuamente os procedimentos e assegurar que os padrões de segurança sejam mantidos e melhorados18

A análise das intervenções evidencia a importância de uma abordagem integrada e multifacetada no TIH do DC. Esta abordagem será sintetizada

e discutida em maior detalhe na conclusão do trabalho.

Após a análise detalhada das intervenções organizadas em dimensões críticas, podemos agora sintetizar os principais achados e discutir as implicações destes resultados para a segurança e a qualidade no TIH do DC, destacando a importância das intervenções identificadas.

6. CONCLUSÕES

Esta Scoping Review atingiu o seu objetivo de mapear as intervenções descritas na literatura que promovem a segurança e a qualidade no TIH de DC. A resposta à pergunta de investigação revela que as intervenções mais eficazes, após organizadas em dimensões críticas pelos investigadores, são: Formação, Treino e Educação; Protocolos, Checklists e Modelos de TIH; Avaliação do Doente e Avaliação do Risco; Competências Não Técnica. Seguidas de: Planeamento do Transporte; Gestão de Recursos Humanos; Equipamentos e Monitorização e Avaliação Pós-Transporte e Melhoria Contínua. A intervenções mostraram-se em alguns casos, interligadas e complementares.

14

A análise dos 12 estudos selecionados demonstrou que, apesar da variedade de intervenções identificadas, a formação e o treino contínuos emergem como a intervenção de maior impacto positivo, sendo mencionados em 9 dos 12 estudos. Essa ênfase na formação, que se manifesta de diferentes formas: desde treinos práticos, simulações e formação continua até à inclusão do tema TIH nos currículos universitários, é fundamental para capacitar as

equipas e garantir que estejam preparadas para lidar com os desafios do TIH, promovendo tanto a segurança dos doentes quanto a confiança e competência das equipas envolvidas.

As interligações entre as diferentes dimensões indicam que a eficácia de uma intervenção frequentemente depende da implementação bem-sucedida de outra, destacando a necessidade de uma abordagem holística para a segurança no TIH. É imperativo que futuras investigações aprofundem a avaliação dessas intervenções em contextos hospitalares variados, explorando ainda mais as interdependências entre as dimensões e o impacto cumulativo de estratégias como a formação. Além disso, o desenvolvimento e a integração de novas tecnologias e metodologias inovadoras podem desempenhar um papel crucial na evolução das práticas de TIH.

Conclui-se que, para maximizar a segurança e a qualidade no TIH de DC, é essencial adotar uma abordagem integrada, onde protocolos rigorosos e formação desempenham papéis centrais, sempre contextualizados às necessidades específicas de cada ambiente clínico e adaptados às realidades práticas dos profissionais de saúde

BIBLIOGRAFIA

1. OM & SPCI. (2023). Transporte de doentes críticos – recomendações 2023. https:// ordemdosmedicos.pt/wp-content/ uploads/2023/04/Transporte-Doente-Critico-2023Versão-CEMI_OM-III-2023.pdf

2. Ministério da Saúde. (2017). Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação: Medicina Intensiva. https://www.sns.gov.pt/ wp-content/uploads/2017/08/RNEHR-Medicina-

Intensiva-Aprovada-10-agosto-2017.pdf

3. Silva, R., Amante, L. N., Salun, N. C., Martins, T., & Minatti, F. (2017). Visibility of intrahospital transport in an intensive care unit: a descriptive study. Revista Gaúcha de Enfermagem, 38(3), 1-6. https://www.scielo.br/j/rgenf/a/XncWbmFL4n39X VRHGDZzRfy/?format=pdf&lang=en

4. Instituto Nacional de Emergência Médica. (2012). Manual de transporte do doente crítico (Versão 1.0, 1ª ed.). INEM

5. Murata, M., Nakagawa, N., Kawasaki, T., Yasuo, S., Yoshida, T., Ando, K., Okamori, S., & Okada, Y. (2022). Adverse events during intrahospital transport of critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Emergency Medicine, 52, 13-19. https://doi. org/10.1016/j.ajem.2021.11.021

6. DGS. (2022). Documento Técnico para a Implementação do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes. Portugal. Ministério da Saúde. Direção-Geral da Saúde. https://www.dgs. pt/documentos-e-publicacoes/plano-nacionalpara-a-seguranca-dos-doentes-2021-2026-pdf.aspx

7. Agizew, T. B., Ashagrie, H. E., Kassahun, H. G., & Temesgen, M. M. (2021). Evidence-Based Guideline on Critical Patient Transport and Handover to ICU. Anesthesiology Research and Practice, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/6618709

8. Pedreira, L. C., Santos, I. M., Farias, M. A., Sampaio, E. S., Antunes Barros, C. S. M., & Coelho, A. C. C. (2014). Conhecimento da enfermeira sobre o transporte intra-hospitalar do paciente crítico. Revista de Enfermagem UERJ, 22(4), 533-539. https://www.e-publicacoes.uerj.br/ enfermagemuerj/article/view/4142/11649

9. Larrabee, J. H. (2011). Nurse to Nurse: Prática Baseada em Evidências em Enfermagem. AMGH Editora.

10. Pearson, A., Wiechula, R., Court, A. & Lockwood., C. (2005). The JBI model of evidencebased healthcare. International Journal of EvidenceBased Healthcare. 3 (8): 207-216 https://doi. org/10.1111/j.1479-6988.2005.00026.x

11. Reavy, K. & Tavernier, S. (2008). Nurses reclaiming ownership of their practice: implementation of an evidence-based practice model and process. The Journal of Continuing Education in Nursing, 39(4): 166-172. https://doi.org/10.3928/0022012420080401-07.

12. Pollock, D., Peters, M. D. J., Khalil, H., McInerney, P., Alexander, L., Tricco, A. C., Evans, C., de Moraes, É.

B., Godfrey, C. M., Pieper, D., Saran, A., Stern, C., & Munn, Z. (2023). Recommendations for the extraction, analysis, and presentation of results in scoping reviews. JBI Evidence Synthesis, 21(3), 520-532. https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00123

13. Zhang, W., Lv, J., Zhao, J., Ma, X., Li, X., Gu, H., Zhang, M., & Zhou, R. (2022). Proactive risk assessment of intrahospital transport of critically ill patients from emergency department to intensive care unit in a teaching hospital and its implications. Journal of Clinical Nursing, 31(11-12), 2539–2552. https://doi.org/10.1111/jocn.16072

14. Alizadeh Sharafi, R., Ghahramanian, A., Sheikhalipour, Z., Ghafourifard, M., & Ghasempour, M. (2021). Improving the safety and quality of the intra-hospital transport of critically ill patients. Nursing in Critical Care, 26(4), 244–252. https:// doi.org/10.1111/nicc.12527

15. Juneja, D., & Nasa, P. (2023). Intrahospital transport of critically ill patients: Safety first. Indian Journal of Critical Care Medicine, 27(9), 613–615. https:// doi.org/10.5005/jp-journals-10071-24538

16. Lu, K.-K., Zhang, M.-M., Zhu, Y.-L., Ye, C., & Li, M. (2022). Improving the quality of emergency intrahospital transport for critically ill patients by using Toyota production system methods. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 15, 1111–1120. https://doi.org/10.2147/JMDH.S360261

17. Skoglund, K., Bescher, M., Ekwall, S., & Hammar, L. M. (2024). Intrahospital transport of critically ill patients: Nurse anaesthetists' and specialist ICU nurses' experiences. Nursing in Critical Care, 29(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/nicc.13053

18. Ling, L., Xia, X., Yuan, H., Liu, S., Guo, Z., Zhang, C., & Ma, J. (2023). Effectiveness of the graded transport mode for the intrahospital transport of critically ill patients: A retrospective study. Frontiers in Public Health, 10, Article 979238. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.979238

19. Song, Y., Zhao, Q., Yang, M., Xie, X., Gong, M., & Chen, H. (2022). Intrahospital transport of critically ill patients: A cross-sectional survey of nurses' attitudes and experiences in adult intensive care units. Journal of Advanced Nursing, 78(7), 2775–2784. https://doi.org/10.1111/jan.15179

20. Nisha, S., & Theresa, S. J. (2022). Risk factors and adverse events during intra hospital transportation among critically ill with a view to develop patient transport checklist. International Journal of Nursing Education, 14(3), 111–117. https://doi. org/10.37506/ijone.v14i3.18361

21. An, Y., Tian, Z.-R., Li, F., Lu, Q., Guan, Y.-M., Ma, Z.-F., Lu, Z.-H., Wang, A.-P., & Li, Y. (2023). Establishment of a simplified score for predicting risk during intrahospital transport of critical patients: A prospective cohort study. Journal of Clinical Nursing, 32(6), 1125–1134. https://doi. org/10.1111/jocn.16337

22. Zirpe, K. G., Tiwari, A. M., Kulkarni, A. P., Govil, D., Dixit, S. B., Munjal, M., Sinha, S., Samavedam, S., Singh, Y. P., Kuragayala, S. D., Chandankhede, S. R., Patil, V., Agarwala, B., Jain, S., Pattajoshi, S., Padyana, M., Kumar, A., Joshi, Z., Sircar, M., Khunteta, S., Pande, R., & Mishra, R. (2023). Adverse events during intrahospital transport of critically ill patients: A multicenter, prospective, observational study (I-TOUCH study). Indian Journal of Critical Care Medicine, 27(9), 635-641. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-24530

23. Akrami, S., Sargazi, G. H., Safabakhsh, L., & Pishkar Mofrad, Z. (2019). Assessing the effect of training the safe transfer checklist on the quality of intrahospital patient transfer: An interventional study. Medical-Surgical Nursing Journal, 8(4), e99593. https://doi.org/10.5812/msnj.99593

24. Geldenhuys, L., Wise, R., & Rodseth, R. (2020). The impact of a bundled intrahospital transfer protocol on the safety of critically ill patients in a South African Metropolitan Hospital System. Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia, 26(3), 139–148. https://doi.org/10.36303/ SAJAA.2020.26.3.2343

COMISSÃO CIENTÍFICA

REVISÃO

PEDRO LOPES SILVA Enfermeiro VMER

Heli INEM

EDITOR

LIFESAVING TRENDS - INOVAÇÕES EM EMERGÊNCIA MÉDICA

SIMULAÇÃO

MÉDICA DE ALTA-FIDELIDADE

Miguel Prista Monteiro1 2

1Médico

Interno de Formação Específica em Medicina Intensiva

2Unidade

Local de Saúde do Algarve

Todos os profissionais de saúde já sentiram, em algum momento da formação ou prática clínica, a necessidade de rever protocolos, técnicas e algoritmos ou de consultar indicações terapêuticas e efeitos farmacológicos antes da tomada de decisões. A dificuldade de aplicar estes conhecimentos, muitas vezes pela primeira vez, num doente real, é inevitável. No entanto, o doente confia à partida na competência teóricoprática do médico que o assiste.

Certamente que todos os médicos já desejaram realizar uma técnica ou executar um protocolo, com a certeza que nenhum erro comprometerá a vida ou o futuro do doente que lhes é confiado? Kim, Park & Shin (2016)6

A descompressão de um pneumotórax hipertensivo, por exemplo, é uma técnica lifesaving que pode parecer simples do ponto de vista teórico, mas que, na prática, exige indiscutível perícia, conhecimento e destreza clínica apenas alcançados com múltiplas execuções e experiência. Qual seria o resultado, se pudéssemos integrar esta técnica num simulador que pontua o grau de precisão, que não resolve o caso clinico se a técnica não for correta, mas que nos permite treinar as vezes que forem

necessárias e ajustar a técnica até ao melhor resultado possível? Brown & Tortorella (2020)12

Este é o princípio da simulação médica, que pode, ou não, ser de alta-fidelidade, permitindo o treino integrado em situação clínica, sem risco para o doente.

A crescente complexidade das situações de emergência e evolução tecnológica, exigem formação contínua mais eficiente e segura, parecendo a simulação médica de alta-fidelidade ser o presente e o futuro do ensino prático em saúde. A recente aquisição, pela ULS Algarve, de equipamentos de cirurgia robótica reforça esta necessidade. Tal como os pilotos não voam sem demonstrar aptidão em simuladores, também os cirurgiões não devem utilizar robôs sem inúmeras horas de simulação. Os profissionais de saúde deverão ter a mesma oportunidade para apurar técnicas e skills adequadas às competências que irão desempenhar.

Objetivos do artigo

Com este artigo pretende-se:

1. Refletir sobre o papel da simulação médica de alta-fidelidade; 2. Analisar o impacto dos simuladores de alta-fidelidade na prática clínica

3. Estimular a reflexão sobre que competências clínicas práticas do dia-a-dia do leitor são “treináveis”, e de que forma, em contexto de simulação.

O que é a simulação médica de alta-fidelidade?

Os simuladores de alta-fidelidade são equipamentos que replicam com realismo cenários clínicos, permitindo o treino de procedimentos sem risco para o doente. Existem vários tipos e modelos para este efeito, como manequins avançados, atores, realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA), sensores fisiológicos, inteligência artificial (IA), entre outros. (Carey & Rossler (2023))3

A principal diferença entre baixafidelidade e alta-fidelidade é o grau de realismo fisiopatológico. Enquanto que, para treinar técnicas específicas como realização de gasimetria ou colocação de cateter venoso central, um simulador de baixa fidelidade será suficiente, para treinar a abordagem do doente com taquidisritmia, edema agudo do pulmão ou em paragem cardiorrespiratória será necessário um equipamento que reproduza todas as variáveis e respostas fisiopatológicas ao evento agudo, ou seja, que simule o doente como um todo. Contudo, a evidência mostra

que todos os níveis de fidelidade podem ser benéficos quando utilizados de forma apropriada1,2, sendo um conceito multidimensional, relacionado com o grau de realismo criado pelo equipamento, mas também com o ambiente, cenário e condução pedagógica.

Tal como o Problem Based Learnig (PBL) tem demonstrado a sua eficácia e eficiência no ensino médico, surge agora também o Simulation-Based Learning Experience – SBLE.3

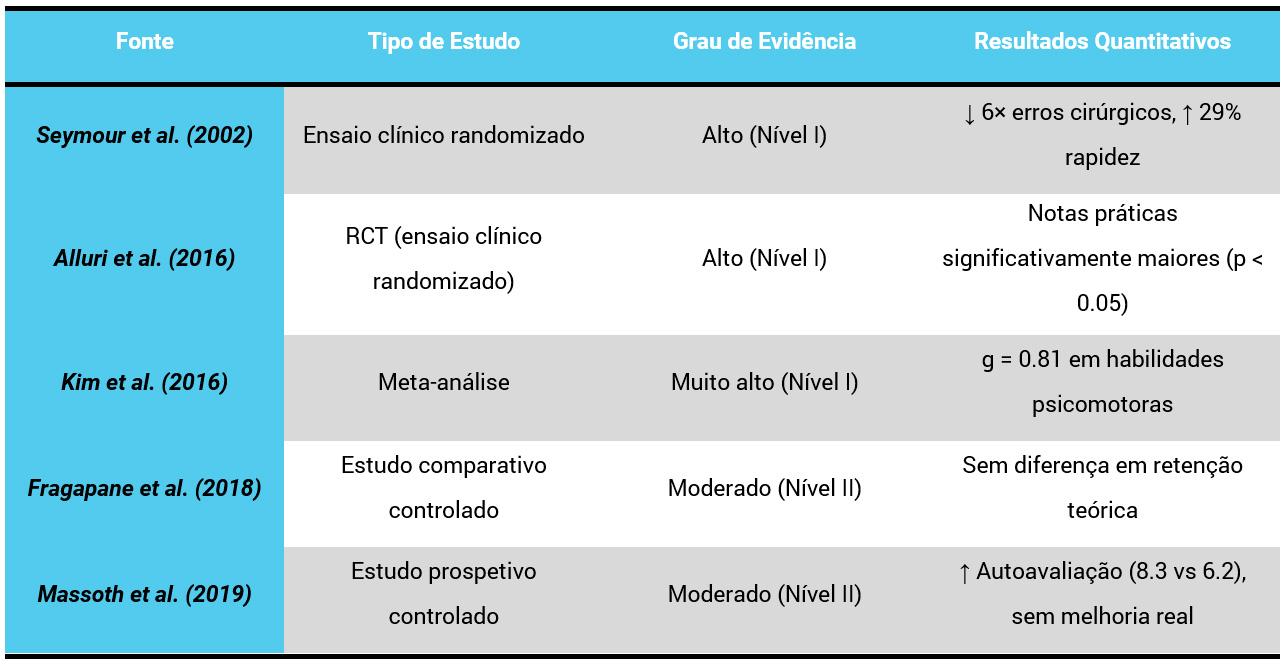

Quais são os benefícios comprovados destes equipamentos?

- Melhoria do conhecimento teórico: Segundo Seymour et al. (2002)4, a simulação de alta-fidelidade contribui para melhorar significativamente a longo prazo o conhecimento dos participantes em comparação com métodos tradicionais,

- Aumento da confiança e redução da ansiedade: os participantes relatam maior autoconfiança e redução da ansiedade durante a tomada de decisões clínicas, após o treino com simuladores de alta-fidelidade; Carey & Rossler (2023)3

- Promoção da colaboração interprofissional: cenários simulados frequentemente envolvem equipas multidisciplinares, reforçando a comunicação e o trabalho em equipa. Alluri et al. (2016)5

A maioria dos manequins de altafidelidade dispõem, a título de exemplo, de modelos torácicos que simulam várias patologias e podem recriar vários modos ventilatórios, dispõem de sons cardíacos variáveis, pressão arterial mensurável e

diversos pulsos palpáveis. Estes variam nos seus componentes particulares e módulos, mas podem incluir imagens de ECG, oxímetro de pulso, formas de onda arterial e resposta a gases anestésicos. Vários procedimentos podem ser realizados, tais como ventilação, intubação, desfibrilhação, colocação de dreno torácico, cricotireotomia, entre outros. Os simuladores mais recentes fornecem uma gama completa de parâmetros de resistência e complacência para treino de ajuste ventilatório, incluindo treino do desmame ventilatório. Estes simuladores normalmente são computorizados e contêm sistemas hidráulicos e compressores que permitem várias funções tais como reação pupilar, várias intensidades de pulsos palpáveis, sons e voz, respostas a perguntas, ou mesmo incluir uma coluna de som pela qual é possível manter uma conversa com o gestor do cenário de simulação. Vários simuladores permitem simular convulsões, alteram a cor da pele e o tempo de preenchimento capilar, cianose e até mesmo simular a diaforese característica dos doentes em choque.

18

Há manequins com tecnologia que simula texturas, resistência de tecidos e resposta muscular em procedimentos invasivos (ex: punção lombar, cateterismo, intubação). Lim & Yap (2024)8

- Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA):

Atualmente, podemos contar com a RV imersiva que permite que os operadores interajam com ambientes clínicos tridimensionais realistas

usando óculos RV, assim como com RA que pode ser utilizada para procedimentos guiados, sobrepondo informações em tempo real ao corpo do manequim, auxiliando em punções venosas, intubações e cirurgias minimamente invasivas. Ghimire, Schmidt & Lohse (2023)9 e Wu, Xu & Yang (2024)10

- Inteligência Artificial (IA)

Com a IA adaptativa o simulador ajusta automaticamente a resposta do doente virtual com base nas decisões do operador, com feedback automatizado baseado em algoritmos de IA que avaliam o desempenho em tempo real e fornecem relatórios personalizados após a simulação. Wu, Xu & Yang (2024)10 e Ghimire, Schmidt & Lohse (2023)9

Existem simuladores de adulto, pediátrico e neonatal, específicos de trauma e de doenças médicas, de trabalho de parto, cirúrgicos e múltiplos simuladores de estudo anatómico ou ecográfico. Cada vez mais se aposta nos simuladores com reconhecimento de voz e linguagem natural que permitem comunicação verbal com o “doente”, incluindo histórico clínico, queixas e respostas emocionais, tornando o cenário mais realista. Alguns permitem treinar entrevistas clínicas e avaliações subjetivas. Alguns simuladores integram também dados do próprio operador da simulação, oferecendo a possibilidade de monitorizar a frequência cardíaca e sudorese para avaliar o stress e a resposta emocional ao cenário. Estão disponíveis sistemas informáticos

que rastreiam o progresso do profissional de saúde, identificam lacunas de conhecimento e ajustam o nível de dificuldade, oferecendo dashboards de análise que permitem aos instrutores avaliar o desempenho por competência (técnica, decisão, trabalho em equipa).

Desafios e limitações

Apesar dos benefícios, existem algumas limitações e desafios relevantes destas metodologias de treino que exigem planeamento rigoroso:

- Custos elevados: Segundo Carey & Rossler (2023)3 a aquisição e manutenção é dispendiosa e exige investimento contínuo;

- Baixa rentabilidade numa fase muito precoce da aprendizagem, segundo Alluri et al. (2016)5

- Complexidade: Segundo Brown & Tortorella (2020)12 a operacionalização dos simuladores implica a formação de equipas especializadas e há risco acrescido

de foco nos equipamentos e tecnologias e menos nos conteúdos pedagógicos,

- Risco de sobrestimar competências: a exposição repetida a cenários simulados, sem supervisão adequada, pode gerar excesso de confiança não proporcional à competência real segundo Massoth et al. (2019))2 e Norman et al. (2012)7

Recursos e potencial local

Por vezes, a oportunidade de utilizar estes simuladores pode parecer uma realidade distante, no entanto importa reconhecer o quão próximo a simulação médica pode estar.

No Algarve, foi criado o Centro de Simulação UAlgTec Health da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve, que certamente será um recurso muito valioso para médicos, enfermeiros, técnicos e formadores.

Existem também inúmeros simuladores online, providenciados

por várias marcas, como por exemplo, de ventiladores ou equipamentos de anestesia, onde é possível simular respostas do doente a variações de parâmetros ventilatórios e testar funções e estratégias ventilatórias. Sejamos nós também exigentes com a indústria de equipamento médicos para que disponibilizem mais destes simuladores online

CONCLUSÃO

Os simuladores de alta-fidelidade representam uma ferramenta valiosa na formação e treino clínico, sendo reconhecidos os benefícios significativos no desenvolvimento de conhecimentos e competências técnicas e não técnicas. Todas as recomendações demonstram ser crucial equilibrar os benefícios e limitações, garantindo uma implementação eficaz e sustentável desta tecnologia na formação médica contínua. Não se antevê limites para a

Tabela 1 - Com base na evidência científica quantificável disponível sobre esta temática, apresenta-se uma tabela resumo.

evolução das características dos modelos, mas discutem-se já simuladores baseados em dados reais de doentes, onde seria hipoteticamente possível avaliar as diferentes trajetórias clínicas em resposta a diferentes intervenções. Assinale-se, contudo, que existe alguma evidência de que o risco de exacerbar a confiança excessiva, após formação repetida, pouco estruturada e controlada de formação com simuladores de alta-fidelidade possa levar a um gap entre as habilidades adquiridas e a competência real.2

Quanto da simulação e do treino está nas mãos dos profissionais? E das entidades empregadoras e prestadores de cuidados de saúde? Refletir sobre isso é o início do caminho para a otimização da segurança do doente e dos profissionais

BIBLIOGRAFIA

1. Fragapane L, Li W, Ben Khallouq B, Cheng ZJ, Harris DM. Comparison of knowledge retention between high-fidelity patient simulation and read-only participants in undergraduate biomedical science education. Adv Physiol Educ. 2018 Dec 01;42(4):599-604

2. Massoth, C., Röder, H., Ohlenburg, H. et al. High-fidelity is not superior to low-fidelity simulation but leads to overconfidence in medical students. BMC Med Educ 19, 29 (2019).

3. Carey JM, Rossler K. The How When Why of High Fidelity Simulation. [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK559313/

4. Seymour NE, Gallagher AG, Roman SA, O'Brien MK, Bansal VK, Andersen DK, et al. Virtual reality training improves operating room performance: results of a randomized, double-blinded study. Ann Surg. 2002;236:458–63; discussion 463-4. doi: 10.1097/00000658-200210000-00008.

5. Alluri RK, Tsing P, Lee E, Napolitano J. A randomized controlled trial of high-fidelity simulation versus lecture-based education in preclinical medical students. Med Teach. 2016;38(4):404-9. doi: 10.3109/0142159X.2015.1031734. Epub 2015 Apr 21. PMID: 25897707.

6. Kim J, Park JH, Shin S. Effectiveness of simulation-based nursing education depending on fidelity: a meta-analysis. BMC Med Educ. 2016 May 23;16:152.

7. Norman G, Dore K, Grierson L. The minimal relationship between simulation fidelity and transfer of learning. Med Educ. 2012 Jul;46(7):636-47

8. Lim, Z. J., & Yap, K. M. (2024). Surgical simulation of kidney transplantation using haptics and virtual reality. arXiv. https://arxiv.org/ abs/2411.05148

9. Ghimire, R., Schmidt, D., & Lohse, K. R. (2023). A review of interactive immersive technologies for surgical simulation. Bioengineering, 10(12), 1346. https://doi.org/10.3390/bioengineering10121346

10. Wu, Z., Xu, W., & Yang, Z. (2024). Artificial intelligence enhanced virtual reality in medicine: A review. arXiv. https://arxiv.org/abs/2402.03093

11. KRN Labs. (2023, November 30). Introducing Surgica ProHaptics: The virtual reality surgical simulator with high-fidelity haptic force feedback. https://krn-labs.com/2023/11/30/introducingsurgica-prohaptics-the-virtual-reality-surgicalsimulator-with-high-fidelity-haptic-force-feedback/

12. Brown, J. M., & Tortorella, F. (2020). Hybrid simulation in healthcare education: A systematic literature review. Smart Learning Environments, 7(1), Article 26. https://doi.org/10.1186/ s40561-020-00127-6

COMISSÃO CIENTÍFICA

REVISÃO

INÊS PORTELA Médica Anestesiologista, VMER

EDITORA

CASO CLINICO NEONATAL/TIP

CETOACIDOSE DIABÉTICA EM DOENTE PEDIÁTRICO

DIABETIC KETOACIDOSIS IN A PEDIATRIC PATIENT

Sara Ferreira1 2

1 Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica

2 Unidade Local de Saúde do Algarve – Hospital de Faro

RESUMO

A cetoacidose diabética (CAD) é a complicação mais frequente e preocupante da Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). O diagnóstico de CAD na fase inaugural de DM1 é elevado na população pediátrica, sendo que ocorre principalmente em regiões de baixa incidência de DM1 em que a baixa suspeição diagnóstica atrasa a apresentação do doente nos cuidados de saúde. Em caso de DM1 previamente instalada, a CAD está geralmente associada a omissão terapêutica entre outros fatores. Considerando a fisiopatologia da CAD, a sintomatologia e as complicações que daí podem advir torna-se premente que as equipas se encontrem preparadas para a realização de um célere diagnóstico. A intervenção deverá ser o mais precoce possível, bem como a articulação com as Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos para dar continuidade ao tratamento de doentes que apresentem critérios de transferência.

ABSTRACT

Diabetic ketoacidosis (DKA) is the most frequent and concerning complication of type 1 diabetes mellitus (T1DM). The diagnosis of DKA in the inaugural phase of T1DM is high in the pediatric population, and occurs mainly in regions with low incidence of T1DM in which low diagnostic suspicion delays the presentation of the patient in health care. In the case of previously installed T1DM, DKA is generally associated with therapeutic omission, among other factors. Considering the pathophysiology of DKA, the symptoms and the complications that may arise from it, it is urgent that the teams are prepared to carry out a rapid diagnosis. The intervention should be as early as possible, as well as the articulation with the Paediatric Intensive Care Units to continue the treatment of patients who meet transfer criteria.

Keywords: Diabetic ketoacidosis; paediatric patient; ABCDE approach

APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO

Criança de 8 anos, com último peso registado no boletim de saúde infantil e juvenil de 36Kgs, dá entrada na Urgência Pediátrica (UP) do Hospital de Faro por dor toraco-abdominal inespecífica e difusa, bem como emese. Criança aparentemente saudável, plano nacional de vacinação atualizado e sem conhecimento de alergias. A mãe referiu que a criança apresentava poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal com evolução de uma semana. Ao exame objetivo, seguindo a abordagem ABCDE, verificou-se que a criança se apresentava estável em ar ambiente, porém com respiração irregular, ainda que simétrica, com presença de gemido expiratório. Foi iniciada oxigenoterapia por máscara de alto débito com oximetria de 98%. Apresentava extremidades frias com um tempo de reperfusão capilar (TRC) de 3 segundos, normotensão, taquicardia, pulsos palpáveis mas pouco amplos. De referir, à entrada, score de 15 na Escala de Coma de Glasgow. Verificou-se ainda peso de 31.6kgs, correspondendo a uma perda ponderal de 12%.

Analiticamente, verificou-se glicémia de 465mg/dL, cetonemia de

Palavras-Chave: Cetoacidose Diabética; Doente Pediátrico; abordagem ABCDE

5.1mmol/L, pH de 6.823, pCO2 25mmHg, lactatos 3.3mmol/L, HCO3 4mmol/L, défice de bases de -29.8mmol/L, sódio de 135, potássio de 4.2. Posteriormente por tensão arterial abaixo do percentil 5 e TRC> 3segundos realizado bólus de NaCl 0.9% e por flutuação do estado de consciência realizado bólus de NaCl a 3% seguido de soro de hidratação. Painel de vírus positivo para Entero/ Rinovírus e SARS-CoV2. Transferido para unidade de cuidados intensivos pediátricos com o diagnóstico de cetoacidose diabética em crise inaugural de DM1.

DISCUSSÃO

A DM1 é uma das doenças endócrino-metabólicas mais comuns na infância e adolescência, apresentando uma incidência mundial de cerca de 79.100 casos anuais em crianças com idade igual ou inferior a 15 anos1

A CAD é uma das principais e mais graves complicações da DM1, sendo também a sua causa mais frequente de morbi-mortalidade em indivíduos com idade inferior a 24 anos1–4

A taxa média de incidência de internamento por CAD, a nível nacional, é de 5% sendo que no Algarve atinge os 12%4. Estima-se que a CAD em indivíduos com DM1 representará aproximadamente 25% da despesa total em saúde4

Esta condição resulta da deficiência de insulina em circulação associada ao aumento de hormonas contraregulatórias (glucagon, catecolaminas, cortisol e hormona do crescimento) o que vai causar um estado catabólico acelerado com um aumento da produção de glicose

(através da glicogénese e glicogenólise) e uma utilização deficitária da glicose periférica resultando em hiperglicemia e hiperosmolalidade3,5. A síntese hepática de corpos cetónicos a partir de ácidos gordos é gerada pela redução do metabolismo intracelular de glucose de forma a suprir as necessidades energéticas do organismo4. Como os corpos cetónicos são metabolitos ácidos em pH fisiológico, caso não haja correção dos níveis de insulina verificar-se-á uma acidose metabólica4 Geralmente, a CAD tem um surgimento progressivo sendo acompanhada pelas seguintes manifestações clinicas: polidipsia (causada pelas perdas de água aumentadas através da urina), polifagia, poliúria (resultante da diurese osmótica induzida pela glicose), perda ponderal, astenia, desidratação, hálito cetónico, taquicardia, taquipneia, respiração de Kussmaul, náuseas e vómitos, noctúria, enurese e abdominalgia2,6 As alterações neurológicas como é o caso da letargia, confusão, obnubilação e, em estadio mais avançado, coma profundo, estão relacionadas com o grau de acidose2,6 Analiticamente regista-se hiperglicemia (>200mg/dL), pH venoso < 7.3 e/ou bicarbonato sérico < 15mmol; cetonemia ≥ 3 mmol/L (ou cetonúria positiva caso seja impossível avaliar parâmetro anterior)2,3. O grau de acidose define a gravidade da CAD que pode ser grave (pH < 7.1 e HCO3 <5 mmol/L), moderada (pH 7.1-7.2 e HCO3 5-10mmol/L) e ligeira (se pH 7.2-7.3 e HCO3 10-15mmol/L)3

Na criança, a CAD surge frequentemente como apresentação do episódio inaugural de DM1, constatando-se que a nível europeu a CAD presente no momento do diagnóstico de DM1 representa cerca de 15-70% dos casos1,5,7. Verifica-se também que a presença de CAD é mais usual nas regiões em que a DM1 regista baixa incidência, em crianças com idade inferior a 2 anos, em famílias em que não existem familiares diretos com DM1, classes económicas mais baixas ou com menor acesso a cuidados de saúde, ou em caso de diagnósticos mais tardios1,3,5,7

24

Por outro lado, a CAD na DM1 já diagnosticada é mais prevalente em adolescentes estando associado a um mau controlo metabólico (seja por omissão terapêutica – deliberada ou inadvertida - ou obstrução do sistema de perfusão subcutâneo contínuo de insulina), reincidência, agregados familiares com grande instabilidade, alterações alimentares ou manifestação de infeções3. Em crianças com diagnóstico estabelecido de DM1 verifica-se que o risco de recorrência de CAD é de 1-10% por doente-ano5

A CAD apresenta ainda associadas inúmeras complicações como é o caso do edema cerebral (que pode surgir nas primeiras 12h de tratamento ou após 24-48h de fluidoterapia); alterações iónicas; pneumotórax; enfisema subcutâneo; rabdomiólise; isquémia intestinal; pancreatite aguda; necrose tubular aguda do rim e insuficiência renal aguda (ocorrem em cerca de 43-64% das crianças hospitalizadas por CAD, sendo mais comuns nas que

apresentam acidose mais grave) e morte (<1% estando principalmente associada a lesão cerebral, sendo que esta ocorre em cerca de 0.3-0.9% dos casos)3,5,6

Torna-se fundamental que a equipa multidisciplinar saiba identificar correta e atempadamente sinais e sintomas de CAD, para que o seu diagnóstico seja célere assim como o seu tratamento, favorecendo a redução do tempo de internamento, complicações e morbi-mortalidade2

Estabilização da criança com cetoacidose diabética

Considerando que a CAD apresenta diferentes graus de gravidade e uma enorme variabilidade individual de manifestações clínicas, sempre que exista suspeita ou diagnóstico da mesma, dever-se-á proceder à pesagem da criança para posterior ajuste terapêutico adequado; monitorização contínua de sinais vitais e estado de consciência; despiste de infeção e controlo analítico seriado (glicémia, cetonemia, ionograma, gasimetria) para se realizarem ajustes atempados ao tratamento3,5

Devem ser ainda realizados registos (das observações clínicas, administração de fluidos e terapêutica, testes laboratoriais), de hora a hora, para que se possa avaliar a eficácia do tratamento, bem como proceder ao ajuste das intervenções3,5

Deste modo, sendo o foco a estabilização da criança, deverá ser levada a cabo uma abordagem ABCDE3

A – Via Aérea

Quando se verifique alteração do estado de consciência com um score inferior a 8 na Escala de Glasgow deverá ser garantida a permeabilização da via aérea3,5. No entanto, devem ser tomadas medidas de forma a evitar a entubação endotraqueal pelo risco de edema cerebral associado à diminuição de pH do líquido cefalorraquidiano promovido pelo aumento de pCO2, bem como favorecer o esvaziamento do conteúdo gástrico para prevenir uma eventual aspiração pulmonar3,5

B – Respiração

Monitorização da frequência respiratória e tipologia da respiração5. Caso a criança se encontre inconsciente, em choque ou com insuficiência respiratória administrar O2 a 100% por máscara de alto débito3

C – Circulação

Manter monitorização cardíaca para avaliação da taquicardia e monitorizar eventuais arritmias5 Deverão ser puncionadas 3 vias periféricas (em veias de maior calibre), em todas as crianças com suspeita/diagnóstico de cetoacidose diabética, para realização de soroterapia, administração de terapêutica e para colheita venosa3 Evitar colocação de catéter venoso central pelo risco associado de trombose5. Considerar a administração de bólus de NaCl, a repetir se necessário, da seguinte forma: na ausência de choque hipovolémico administrar 10ml/kg em 60 minutos; se choque hipovolémico presente administrar

10-20ml/kg em 30 a 60 minutos; na hipoperfusão grave administração de bólus em 15-30 minutos3. Ter em consideração que em cerca de 12% das crianças com CAD regista-se hipertensão e em mais 16% esta verifica-se durante o tratamento5

D – Disfunção Neurológica

Contínua avaliação segundo a Escala de Coma de Glasgow para despiste de eventual lesão cerebral5. Crianças com score na Escala de Glasgow < 13 deverão ser transferidas para uma Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)3. Suspeitar de edema cerebral aquando da alteração do estado de consciência e presença de cefaleias3. Em crianças inconscientes assegurar a via aérea e proceder a cateterismo vesical3

E – Exposição

Proceder à avaliação de toda a superfície corporal com controlo da temperatura corporal. Quando exista infeção instituir antibioterapia adequada após prévia investigação3 Integram critérios de transferência imediata para a UCIP a alteração do estado de consciência como anteriormente referido; o choque ou a instabilidade hemodinâmica; CAD grave; tempo de evolução prolongado e risco acrescido de edema cerebral (idade ≤ 5 anos, pH <7.1; pCO2 < 21mmHg e ureia aumentada)3,5

Tratamento criança com CAD

Os objetivos do tratamento recaem sobretudo na correção da desidratação (em 24 a 48h ou 72h no caso de edema cerebral), perda electrolítica, acidose e reversão da cetose; na estabilização/

normalização da glicémia e da osmolaridade plasmática; na prevenção/tratamento de eventuais complicações agudas e na identificação/tratamento da causa da CAD3,5. Desta forma, para atingir os objetivos definidos deverão ser iniciadas algumas medidas.

1 - Fluidoterapia

Promoverá a restauração do volume circulatório, a substituição dos défices de sódio e água, bem como a melhoria da filtração glomerular e a eliminação da glicose e cetonas do sangue5. Deverá ser iniciada antes da terapêutica com insulina, através da administração de NaCL a 0.9%, NaCl a 0.45% (a evitar na presença de edema cerebral) ou lactato de Ringer

de acordo com o grau de desidratação, osmolaridade e concentração sérica de sódio3,5

2 - Potássio

Uma vez que na CAD existe sempre uma depleção de potássio a rondar os 3-6mmol/kg é obrigatória a sua reposição mediante os valores séricos iniciais (3). A existir hipocaliemia grave (<2.5mmol/L) deve ser adiado o início da administração de insulina, uma vez que a mesma potencia a mobilização intracelular de potássio3,5. Em caso de hipercaliemia, protelar a sua administração até avaliação do débito urinário e valores séricos de potássio adequados5

3 – Fosfato

Embora também se verifique uma diminuição agravada do fosfato aquando do início da administração de insulina, a sua administração pode conduzir a hipocalcémia, pelo que a sua reposição deve ser sob a forma de KPO4 sempre que níveis séricos de fosfato inferiores a <2.5mg/dL ou presença de clínica compatível com hipofosfatémia (presente em cerca de 50-60% das crianças durante o tratamento)3,5. A hipofosfatémia pode ser caracterizada como leve (2-2.5mg/ dL), moderada (1-2mg/dL) ou severa (<1mg/dL), estando geralmente associada às seguintes manifestações clinicas: irritabilidade e parestesias ou, de forma mais severa, a delírio, convulsões generalizadas ou

coma; comprometimento da contractilidade cardíaca relacionadas com hipofosfatémia severa; miopatia e disfagia8

4 – Bicarbonato

Não está recomendada a sua administração com exceção da acidose grave (pH <6.9) ou hipercaliemia potencialmente fatal, devendo esta ser realizada na UCIP e durante 60 minutos pela evidência de comprometimento da contractilidade cardíaca3,5

5 – Insulina

Deverá ser iniciada apenas 1 hora após expansão de volémia, sempre em perfusão3,5. Estão contraindicados os bólus pelo risco de edema cerebral, choque e hipocaliemia grave3. Evitar a sua perfusão em catéter venoso central pela possibilidade de interrupção da mesma aquando da administração de outros fármacos5. Os sistemas de perfusão de insulina devem ser saturados previamente à infusão5

6 – Edema Cerebral

Avaliar sintomatologia associada sugestiva desta complicação (vómitos, cefaleias, alterações do estado consciência, alterações da frequência cardíaca - frequentemente bradicardias, diminuição da saturação de oxigénio) e, caso se verifique, proceder à elevação da cabeceira do leito a 30º mantendo a cabeça na linha média, administrar manitol ou NaCl a 3%, promover a normotensão, algaliar o doente e, caso seja necessário, proceder a entubação endotraqueal mantendo pCO2 perto de 35mmHg3,5

A fluidoterapia pode ser suspensa e a insulinoterapia subcutânea pode ser iniciada, ou retomada, quando existe resolução do quadro de CAD (presença de pH >7.3, bicarbonato sérico > 15mmol/L e cetonémia <1mmol/L) com tolerância oral3

CONCLUSÃO

A cetoacidose diabética é a complicação mais frequente em doentes com diabetes mellitus tipo 1. Caso não seja diagnosticada atempadamente ou as intervenções ocorram numa fase mais tardia, o tratamento será menos célere e poderão surgir novas complicações. Assim é bastante importante a existência de educação para a saúde junto da população acerca do adequado controlo glicémico, o reconhecimento de sinais e sintomas de CAD, bem como favorecer a adaptação ao tratamento e hábitos de vida saudáveis. Já em contexto de CAD instalada, as equipas multidisciplinares deverão estar atentas e reconhecer precocemente as alterações clínicas subjacentes de forma a otimizar tratamentos eficazes que minimizem o impacto da CAD nos doentes

BIBLIOGRAFIA

1. Souza LCVF de, Kraemer G de C, Koliski A, Carreiro JE, Cat MNL, Lacerda L De, et al. DIABETIC KETOACIDOSIS AS THE INITIAL PRESENTATION OF TYPE 1 DIABETES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN SOUTHERN BRAZIL. Rev Paul Pediatr. 2020;38:1–8.

2. Ramos TTO, Noronha JAF, Lins BS, Dos Santos MCQ, Dos Santos SMP, Cantalice A da SC. DIABETIC KETOACIDOSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS AND ASSOCIATED RISK FACTORS. Cogitare Enfermagem. 2022;27.

3. Galhardo J, Monteiro AC, Martins AS, Dias Â, Mendes C, Meireles C, et al. CETOACIDOSE DIABÉTICA. 2019.

4. Grevenstuk T, Amálio S, Lopes A. Fatores de Risco

para a Cetoacidose Diabética na Região do Algarve. Revista Portuguesa de Diabetes. 2021;1(16):55–61.

5. Glaser N, Fritsch M, Priyambada | Leena, Rewers A, Cherubini V, Estrada S, et al. Cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar - Orientações de Consenso da ISPAD de 2022 para a Prática Clínica. 2022.

6. Vargas ES, Oliveira TP, Paz VN, Freire RJB, Duran W, Bandeira AF de C, et al. CETOACIDOSE DIABÉTICA: AVALIAÇÃO CLÍNICA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA. Revista Contemporânea. 2024 Apr 16;4(4):1–10.

7. Videira-Amaral J. Tratado de Clínica Pediátrica. 3a edição. Lisboa: Círculo Médico; 2022.

8. García Martín A, Varsavsky M, Cortés Berdonces M, Ávila Rubio V, Alhambra Expósito MR, Novo Rodríguez C, et al. Phosphate disorders and the clinical management of hypophosphatemia and hyperphosphatemia. Endocrinología, Diabetes y Nutrición (English ed). 2020 Mar;67(3):205–15.

EDITORA

LUÍSA

EDITOR

COMISSÃO CIENTÍFICA

REVISÃO

NUNO RIBEIRO Enfermeiro VMER TIP

GASPAR Médica Pediatria

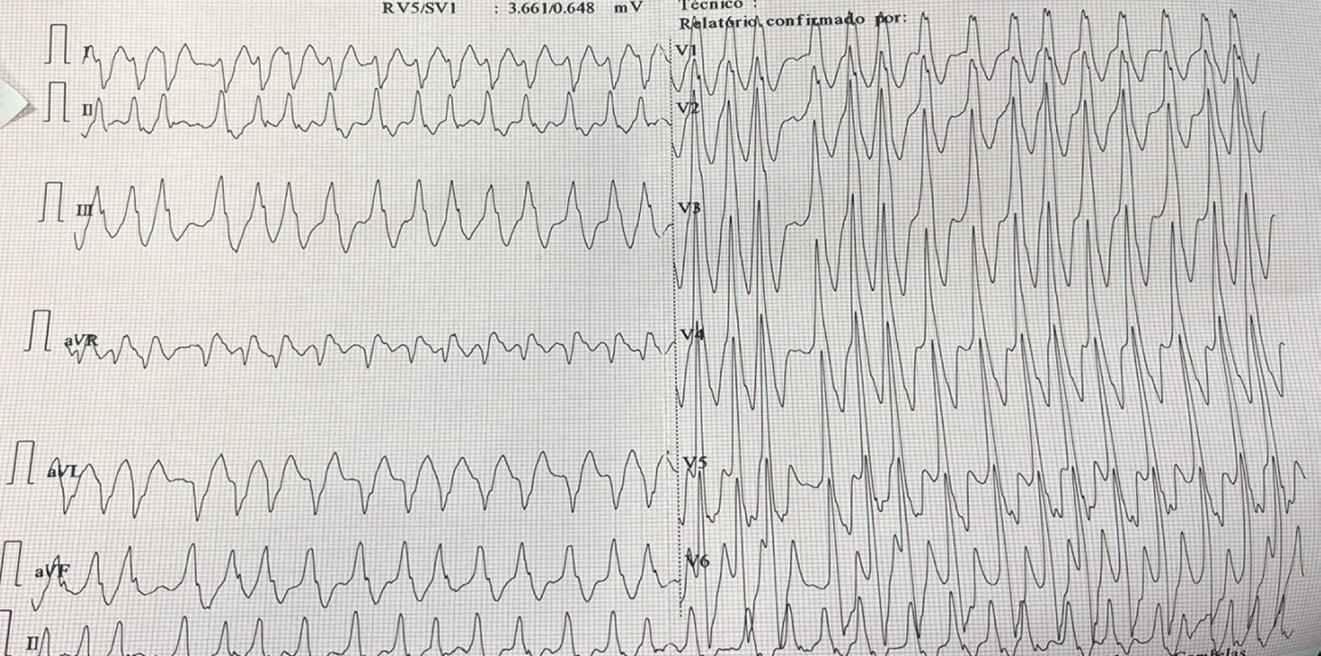

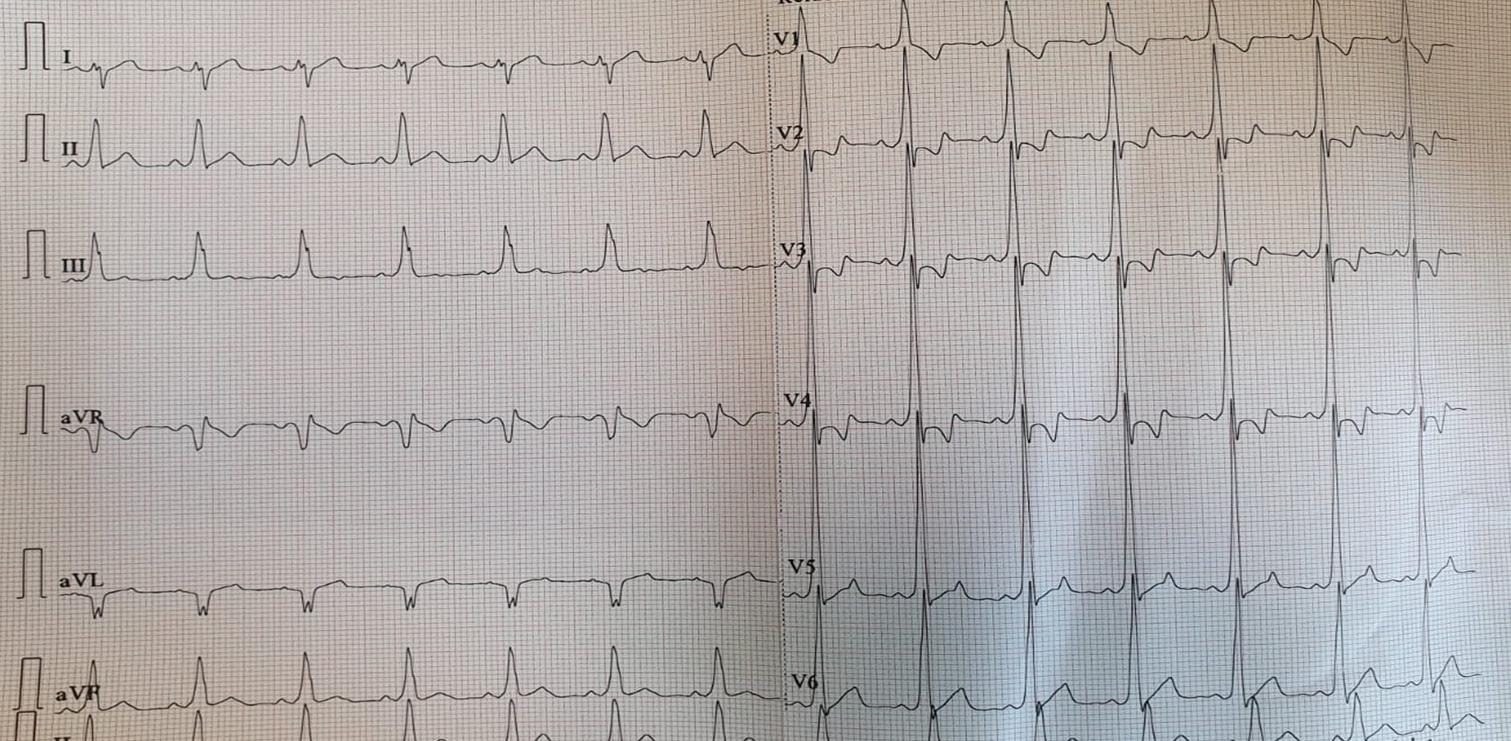

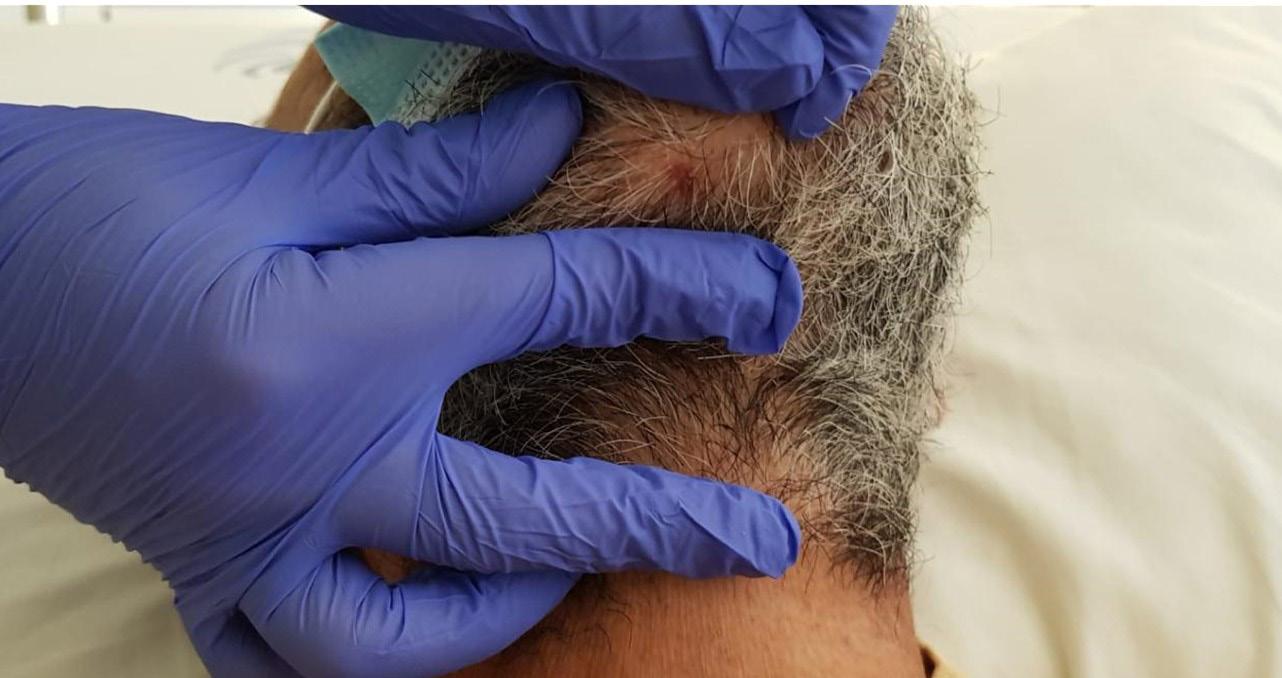

FBI – FAST BROAD IRREGULAR

Joana Guerreiro Pereira1, Lucas Hamann1 1 Médico Interno de formação específica

em Cardiologia – ULS Algarve

DESCRIÇÃO DO CASO CLINICO