Indice

Immaginare. Progettare. Costruire.

Il presente volume, il cui titolo ricalca quello di un saggio di Michele Costanzo, può essere letto come il contrappunto teorico alla mostra omonima, curata insieme a Marco Tanzilli e allestita nella Galleria Espositiva della Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma, dedicata alla sperimentazione progettuale “tra immaginario e costruzione” di Alfonso Giancotti.

La mostra ha raccolto una selezione di suoi progetti e sue opere, proponendo la lettura di una poetica che tenta di tenere insieme ricerca e progetto attraverso l’individuazione di tre “posture”, che scandiscono anche la presente conversazione: narrazioni, sovrascritture e trascrizioni.

Il concetto di postura vuole esprimere l’atteggiamento abituale dell’individuo che, etimologicamente, indica la fisica contrazione di gruppi di muscoli che «si oppongono alla gravità e il modo con il quale si comunica con l’ambiente esterno». Potremmo trasmutare questo duplice concetto, affermando che il fare architettura di Alfonso Giancotti tenta di opporsi alla caduta libera delle assertive soluzioni contemporanee, cercando una forma non estetica di dialogo con il mondo complesso che abitiamo.

Ciascuna postura rappresenta, dunque, un certo atteggiamento del suo sentire, un modo specifico di porsi e intendere il progetto. Se

«…io provo felicità quando sul lavoro, avvicinando gli operai che realizzano ciò che io ho pensato, comprendo l’impegno di ognuno di essi, e la mia responsabilità di uomo mi si svela e si unisce alle singole infinite altre responsabilità di uomini, per cui, non più solo nell’impegno e nella responsabilità, avverto in atto quella “collaborazione” che allontana da ogni polemica e avvicina tutti per necessità, per concordanza di intenti e per consonanza d’interesse umano.

Giovanni Michelucci

Narrazioni

Ponti, 2025

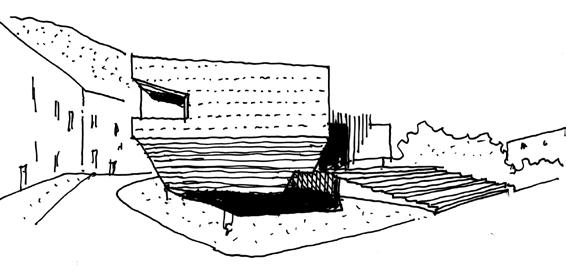

Progetto del nuovo Palazzo del Cinema, Locarno, 2013

di trasformarlo in un palcoscenico per eventi collettivi. In questo caso la forma “utile” diviene indispensabile poiché coincidente con il senso stesso della costruzione.

A proposito di narrazione, sembra impossibile tenere separati la ricerca progettuale di Giancotti dai suoi disegni d’invenzione, intesi non come una previsione progettuale, ma un mezzo di interrogazione dello spazio attraverso le stesse posture.

Si tratta di mondi impossibili nei quali, sebbene l’essere umano non sia mai rappresentato esplicitamente, lo spazio che emerge è concepito per essere attraversato e abitato. Si alternano spazi sotterranei scavati, invasi abitabili, l’apertura di passaggi e la costruzione di ponti di collegamento. Nonostante i volumi siano instabili e sorretti da strutture esili, ciò che prevale è l’invito ad abitare quegli spazi, anche con la sola immaginazione, facendosi tramite per esplorare lo spazio e le sue possibilità. La pluralità di interpretazioni che ne deriva è ciò che sostanzia anche la sua ricerca progettuale.

Se la progettazione aspira alla persistenza, essa deve saper “leggere” il futuro che solo se ben radicato nella comprensione del presente può essere colto. In questo senso, si assiste a quella che Carlos Martì Aris definisce una

Palazzo del Cinema di Locarno, le soluzioni plastiche che prefigurano il sistema di relazioni che l’evento stesso definisce con il manufatto e il contesto per mezzo dei suoi utilizzatori, riflettendo l’analisi delle logiche che definiscono un sito per lo spettacolo e per la formazione. Anche in questo caso la questione narrativa si risolve nel rimettere la composizione dello spazio all’articolazione dell’impianto che, occupando in maniera contenuta l’area di sedime, rende l’edificio partecipe della vita della città oltre il tempo dello svolgimento del festival.

In quest’ottica assolve un ruolo efficace la modellazione del suolo, quale figura decisiva anche per il disegno del World Writing Museum di Incheon dove l’obiettivo di perseguire la continuità visiva e l’interazione fisica tra città e parco ha suggerito come immagine evocativa l’archetipo della caverna. L’invaso dove sono nate le prime forme di scrittura, che gli uomini hanno prima conquistato lasciando entrare la luce e successivamente plasmato, un invaso nel quale, grazie all’azione di scavo e di modellazione della quota esistente, natura e artificio si fondono per consentire alla luce e ai visitatori di accedervi e agli abitanti della città di attraversarlo. Nell’immaginario delle latomie e delle cave ricorrenti nel territorio laziale, invece, affonda le radici il paesaggio proposto per l’area adiacente

Progetto per il New World Writing Museum, Incheon, Corea del Sud, 2017

Polo didattico per le arti visive, Ceccano (FR), 1997-2003)

intendendole come assolutamente vivificanti il tessuto urbano. Proprio la Città, in tempi recenti, ha smesso di essere immaginata, determinando un’atrofia di interventi che evitano il confronto con il presente, con la storia: un dialogo ormai interrotto che elude totalmente azioni contemporanee nella città storica.

Tempo e dialogo tra le parti appaiono strumenti insopprimibili attraverso cui leggere – o rileggere – l’idea di sovrascrittura. Il tempo, poiché sovrascrivere implica un’azione successiva rispetto alla costruzione originaria, presuppone e impone una convivenza tra momenti, usi e richieste differenti e, soprattutto, implica di pensare al futuro dell’opera non potendo prescindere dalla sua storia.

Il dialogo, d’altra parte, rappresenta il nuovo rapporto intrapreso con l’esistente, che può svilupparsi in totale coerenza o, al contrario, in opposizione, definendo la condizione stessa di esistenza della nuova opera. Come nel caso della narrazione, la nozione di sovrascrittura non deve essere confinata in perimetri rigidi o concepita lungo un percorso lineare e indisturbato. Ogni intervento deve confrontarsi con la compresenza di molteplici elementi, frammenti fisici e immateriali che contribuiscono ad una condizione di complessità e talvolta divergenza che è sostanza del progetto di architettura.

Per quanto le nuove strutture abbiano, sotto il profilo morfologico e figurativo, una definizione decisamente antitetica rispetto a quelle preservate, ne consegue come uno dei temi centrali del progetto sia diventato esplicitamente la configurazione del vuoto tra le masse che occupano lo spazio traducendolo in una sorta di entità negativa da plasmare sotto il profilo formale.

Un approccio che mira a esaltare il dinamismo intrinseco dei volumi, rendendoli capaci di generare inquadrature e prospettive sempre diverse che si sovrappongono dentro e fuori l’edificio attraverso una sequenza di piani collegati da una serie di scale e di vuoti che li mettono fisicamente e visivamente in connessione.

Una strategia funzionale anche a sottolineare il carattere specifico dell’architettura, quello di operare, sola tra tutti i mezzi di espressione plastica, esternamente ed internamente all’opera.

Un principio rafforzato anche dal disegno dell’estesa e articolata riva lungo il fiume per mezzo di muri in cemento e parterre in legno, con rampe e scale che scendono al livello dell’acqua per invitare, in un’atmosfera di totale protezione, a una pausa o a una vista.

Gli unici materiali utilizzati per raggiungere questo scopo, tanto nelle strutture quanto nei

didattico per le arti visive, Ceccano (FR), 1997-2003

Polo

funzione in nome di quella più dinamica di evento che genera uno spazio.

Un concetto che l’architetto franco-svizzero analizza nel suo testo Manhattan Transcripts senza il quale, per ammissione dell’autore, opere come La Villette e Le Fresnoy non avrebbero mai avuto luogo.

Un interessante momento di verifica di questo approccio è stato proprio il progetto, sviluppato insieme allo stesso Tschumi, del centro culturale

ANIMA a Grottammare, un catalizzatore di interesse, un generatore di eventi culturali pensato per favorire una più ampia espressione della creatività e della cultura.

L’idea di esprimere in forma di spazio questa identità in costante movimento ha suggerito la concezione di un edificio come una vera e propria fortezza della cultura che contrapponesse alla compattezza del volume a pianta quadrata – che allude alla nozione di recinto e protezione – la complessità dello spazio interno.

Un invaso attraversato da un articolato sistema di percorsi e ponti in grado di amplificare tanto il movimento dello sguardo quanto quello del visitatore, di proporre prospettive sempre diverse in grado di alimentare l’interazione e la sinergia tra i fruitori.

Alla visione dei ponti sospesi nel vuoto ricorre anche l’idea di “spazio in movimento”,

Edificio di edilizia residenziale pubblica e sociale in via di Cardinal Capranica, Roma, 2021