La casa sufficiente

nel territorio Ibleo

Gianfranco Gianfriddo

nel territorio Ibleo

Gianfranco Gianfriddo

L’autore di questo libro afferma esplicitamente, e con forza, il suo amore e interesse per la tradizione. Dichiarazione che, nel nostro ambiente universitario e professionale, può facilmente apparire ingenua, oppure provocatoria o almeno eterodossa, visto che le parole in voga sono ben altre: innovazione, creatività, tecnologia ecc., e quindi può essere erroneamente scambiata per passatistica ed anacronistica, se ciò non fosse immediatamente contraddetto dall’evidente vivacità, attualità e originalità dei prodotti della sua architettura. Il punto è che bisogna intendersi sul significato del lemma “tradizione”, che ha un senso preciso e storicamente definito soltanto quando sia riferito a qualcosa che si determini in un ambiente geografico e socioculturale (più o meno ampio, ma ben identificabile) e in un lasso temporale (breve o lungo, ma ancora analogamente ben definibile), nei quali si possa scorgere la formazione di un processo di conoscenza progressivo, attuato da una trasmissione abbastanza diretta di esperienze e metodi, quasi da generazione a generazione. E sono questi i casi, diffusi e ricorrenti nelle varie culture, ma diversi per caratteri, intensità e durata, nei quali la trasformazione delle cose del mondo, dell’abitare, del curare la terra, dell’agricoltura, dell’allevamento ecc. appaiono evolversi con una riconoscibile coerenza e con una sequenziale progressione, che poi è in genere molto lenta. Ne consegue che tutto quello che tali periodi della storia umana ci hanno lasciato (in termini di manufatti, modificazioni del suolo, strutture urbane o agricole, ruderi) abbiano un carattere speciale o, per dir meglio, sia dotato di una specifica condensazione di senso. Con questo non voglio certo affermare che i momenti storici per i quali è logico parlare di tradizione, abbiano corrisposto a condizioni umane felici o almeno accettabili, perché spesso è stato il contrario (e così anche, quasi certamente, è nel caso del mondo ibleo, quello che affascina Gianfranco Gianfriddo), ma soltanto che i loro prodotti fisici vanno analizzati distinguendoli da tutto ciò che è stato o viene prodotto (nel

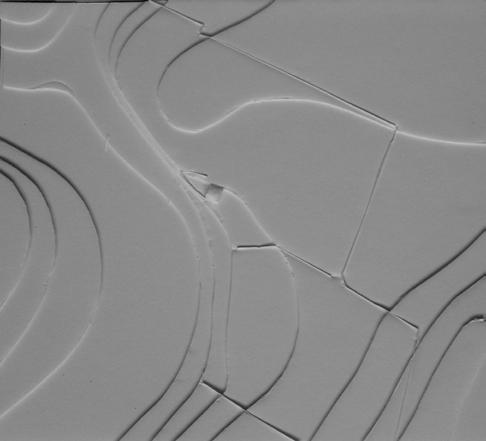

Questa casa l’ho trovata nel mio girovagare per la campagna Iblea, è stata una sorpresa: era abbandonata ma intonsa, posizionata a qualche centinaio di metri dalla strada in un pianoro sottostante. Ho percorso tutta la trazzera e man mano che mi avvicinavo si arricchiva. Mi sono trattenuto qualche ora, l’ho fotografata, ho preso appunti. In seguito sono tornato a fare un rilievo. Ci sarebbe poco da dire, i disegni sono eloquenti. Ha tutto: il podio, le sedute esterne, la pergola, il vestibolo, l’atrio, la cisterna, il focolare, la soffitta, il tetto morto. Dall’esterno ciò che la differenzia dalle case a uso agricolo dell’intorno è il discreto basamento, 4 gradini per cambiare status, perché le case rurali dei contadini sono (o meglio erano) in continuità col suolo agricolo: giusto la soglia dell’ingresso, pochi centimetri, un fatto di praticità. Dunque una residenza di villeggiatura per godere la campagna. L’esposizione è ottimale, l’ingresso è ad est e le camere sono a sud leggermente ruotate verso est, ad ovest c’è la cucina come è giusto che sia. Nel fronte dell’ingresso c’è una seduta per l’accoglienza ed una pergola, entrambe sul basamento: già una condizione domestica, elementi pratici e simbolici. La porta di ingresso è sormontata da un sopra luce in modo da illuminare il vestibolo e in parte l’ammezzato. Nel vestibolo, a destra, lo spazio per una cassa panca ed un appendi abiti, a sinistra l’accesso al wc; di fronte si passa nello spazio deputato alle relazioni, l’atrio, elemento mutuato dalla domus romana. Questo luogo è indispensabile per connotare il carattere domestico di una casa, in esso può stare una funzione specifica collettiva: nel nostro caso sicuramente un tavolo, quattro sedie e la credenza a muro. Che piacere abitare questa casa. Ho immaginato la vita là dentro, lo faccio sempre, l’ho animata col pensiero e l’ho percorsa da abitante. Seduto al tavolo con una tazza di caffè e un libro hai tutta la casa sotto controllo: lo spazio, col suo soffitto piano è raccolto e denso, la luce, ben dosata, arriva dalla finestra a nord dove affacciandoti scopri il retro con la campagna che ti sembra lontana e diversa.

18

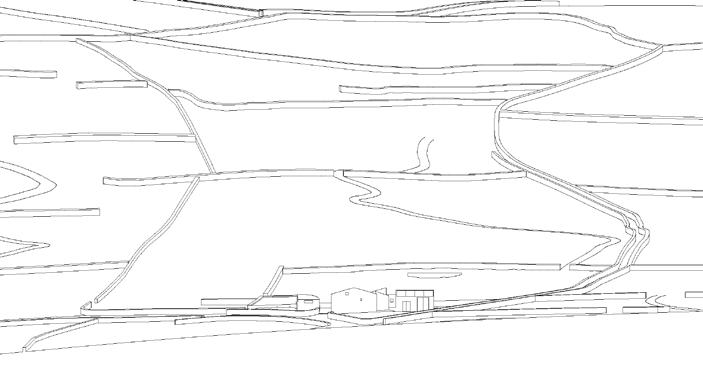

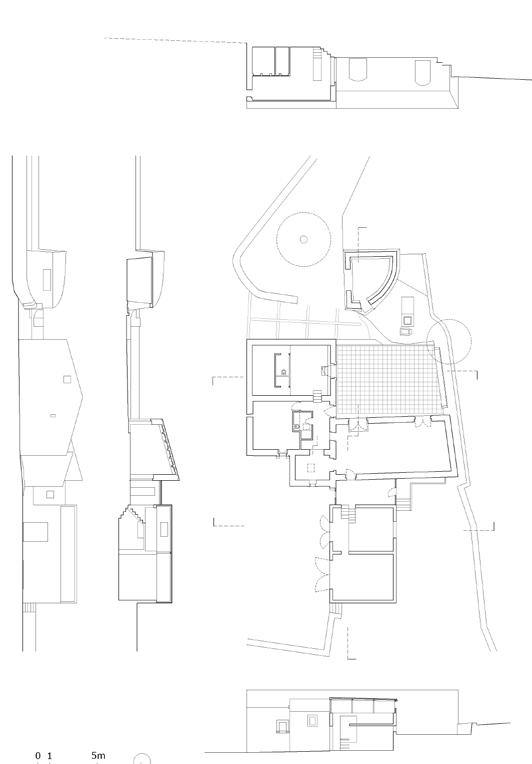

L’analogia e la complementarità tra casa di campagna e casa di città, in un territorio la cui fonte economica di sostentamento è quasi esclusivamente legata all’agricoltura che in esso si pratica, possiamo tentare di leggerla nella comparazione di due progetti di recupero di due case. Una di campagna G3 e una di città P1.

Quella di campagna rappresenta il presidio necessario per gestire una proprietà di medie dimensioni (circa 15 ettari) come di medie dimensioni è la casa: una stalla, un fienile e una stanza col forno.

Quella di città con i suoi bassi adibiti a stalla e magazzini, il cortile col suo portone pronto a richiudersi per inghiottire e proteggere le masserizie frutto di infaticabile lavoro nei campi. La sua mole e disposizione degli elementi sobria e rappresentativa del suo status.

In questa compensazione di elementi sta la complementarità: la produzione in campagna i magazzini in città. L’essenzialità e l’economia di mezzi nella campagna, la sobria rappresentatività nella città.

Questa casa si trova a Buccheri, collocata nel versante della città che guarda a mezzogiorno in un declivio con forte pendenza. La struttura è quella di una casa borghese i cui proprietari, tra le altre attività, vivevano delle rendite di proprietà agricole in parte condotte direttamente e in parte affittate per il pascolo. Perciò il piano terra era destinato a stalla per il ricovero degli animali e magazzini per le derrate divisi in “zammataria” e “maiazzene” rispettivamente l’uno per la conservazione e stagionatura dei formaggi, l’altro per la conservazione di tutte le derrate e conserve. Al piano nobile e piano ammezzato il regno della famiglia. La misura del tutto testimonia la propria ricchezza.

La disposizione degli ambienti risolvono magistralmente il marcato dislivello: stalla e magazzini si aprono nella corte a valle e sono contro terra a monte; così pure il piano nobile, dove gli ambienti principali sono disposti lungo il fronte e quelli di servizio a monte, con la sala pranzo e la distribuzione dell’ammezzato che guadagnano l’intera altezza prendendo luce dall’alto. Il rapporto che la casa stabilisce con la città è totale e ciò vale per l’interno come per l’esterno. L’infilata di stanze al piano nobile si affaccia en longuer sulla valle della città e la collina di fronte, sorta di loggiato a stanze che da’ misura alla nobiltà dell’edificio dal suo interno. Lo stesso accade nel panorama del costruito minuto del paese dove la teoria di finestre stacca l’edificio identificandolo inequivocabilmente. Il tetto si comporta analogamente. Laddove compare all’interno caratterizza i vani a tutt’altezza del piano nobile con le finestre a tetto, sorta di atrium testudinato della casa. All’esterno, con la sua falda unica in lunghezza e larghezza, si manifesta come ordine gigante, elemento di misura extra-ordinaria nella scala della città.

Interni del piano nobile, sala da pranzo a tutta altezza, infilata di stanze del fronte principale.

Quindici ettari di terreno per metà pascolo acclive per metà seminativo arborato con parti in piano e zone terrazzate con ulivi e frutti vari. Una casa di tre ambienti: stalla, fienile e stanza col forno, un ricovero temporaneo e una tettoia nella corte. Due cisterne alimentate con la raccolta dell’acqua piovana garantiscono l’acqua per gli usi domestici e per abbeverare gli animali. Il terreno è suddiviso in campi recintati da muri a secco alti circa 1,20 metri di dimensioni tra i 2 e i 5 tumuli (1 tumulo è circa 1.100 mq) funzionali alla pratica del maggese. Una tale proprietà, fino agli anni ‘60 del ‘900, poteva garantire un livello di vita dignitosissimo ad una famiglia. L’ambiente del forno era l’unica stanza finita a intonaco civile e pavimentata in pietra. Rappresentava il presidio che permetteva la conduzione del fondo agricolo con la possibilità di risiedervi temporaneamente e portare avanti tutte quelle attività che sommate nella gestione dell’economia agricola producevano un reddito: pochi capi di bovini, galline, uno o due maiali, il mulo, cereali, frutti vari tra cui i fichi da essiccare per l’inverno, noci, una vigna per il vino l’aia per la trebbiatura. Il fondo poteva essere condotto direttamente dal proprietario con l’aiuto saltuario di qualche bracciante o dato in affitto ad un mezzadro tutto o parzialmente. La famiglia viveva in paese che in questo caso è Canicattini Bagni a circa 5 km, una distanza che si poteva percorrere giornalmente. La casa si trova su un banco di calcarenite inclinato, in parte affiorante, parzialmente intagliato dalla sua pianta così come la cisterna principale, nella corte, scavata nella sua massa. Collocata al confluire di muri di terrazzamento e di divisione interna, risulta completamente integrata, così il terrazzamento a sua volta diventa elemento spaziale di definizione della corte e degli ambiti funzionali. Ai nostri occhi potrebbe risultare volutamente integrata con i muri

«Ma per capire meglio il senso di questa sua attività, e di questa sua passione, dobbiamo ritornare al suo oggetto: più sopra ho scritto che i manufatti appartenenti alla tradizione godono di una specifica condensazione di senso, e questa qualità emerge con evidenza nei capitoli di questo libro. Per esempio in quello dedicato alla “domus di campagna”, che, vi invito a notarlo, è scritto con uno stile asciutto, fermo, privo di enfasi e sobrio di aggettivi, direi quasi strettamente tecnico, e tuttavia comunica con istantanea evidenza l’appropriatezza di quegli spazi, della loro misura, della loro disposizione, del rapporto fra le cose, fra interno ed esterno e con l’intorno, con la luce solare… insomma con il mondo.

Il fatto è che quella casa, diruta, spoglia e priva di uso, non viene letta come oggetto il cui tempo è ormai definitivamente concluso, ma come una cosa ancora attiva, anzi come un insieme di idee, intenzioni, scelte, desideri, e anche come l’attuazione di una serie di consigli ripresi dal passato, di suggerimenti e di prove, tutti ancora davvero operanti e visibili, a patto di avere occhi aperti e orecchie attente».

Dalla prefazione di Francesco Cellini

ISBN 979-12-5644-095-5 € 16,50 www.letteraventidue.com