Premessa

Caratteri degli elementi scenici

Azioni degli elementi scenici

Esercizi di composizione scenica

La casa in palcoscenico

Il palcoscenico in casa: tutto quanto fa spettacolo

La casa di tutti

La casa occupa un posto importante nell’immaginario di ognuno di noi e al tempo stesso assolve le funzioni che ci permettono di sopravvivere alle avversità che la natura ci pone di fronte. Nella casa cresciamo e diventiamo adulti, da essa ci allontaniamo per fare le nostre esperienze e in essa torniamo, ciclicamente, per mangiare, per dormire, per concentrarci nelle attività di studio e di accudimento dei nostri cari. La casa è un baricentro, e ad essa dedichiamo una grande quantità di tempo.

La casa è il palcoscenico della nostra esistenza nella dimensione intima e nei momenti conviviali in occasione dei quali alziamo il sipario per accogliere le persone delle quali vogliamo circondarci, il “posto perfetto” nel quale ogni giorno va in scena il copione delle azioni ripetute che scandiscono i ritmi del giorno e della notte.

La casa vive nei nostri ricordi e nei nostri progetti per il futuro. La letteratura, la pittura, il cinema e il teatro la descrivono, la ritraggono e la inventano

restituendone la dimensione simbolica e sacrale, contributi importanti che devono nutrire le riflessioni che si innervano nella disciplina dell’architettura sul tema dello spazio domestico. Proprio dal teatro iniziano le nostre riflessioni osservando il tema della casa da un punto di vista particolare, per indagare quel carattere di spettacolarizzazione che in vario modo entra nell’immaginario dello spazio privato1. Sebbene regole diverse governino questa teatralizzazione nella casa vera e nella casa “finta”, esistono delle reciprocità che al di là del tema strettamente domestico riguardano l’architettura in senso più generale. L’idea della casa nella rappresentazione teatrale nasce dall’interpretazione di un testo di prosa o da un libretto d’opera, nasce quindi da un’opera letteraria. Siamo nel campo della scenografia, della rappresentazione di un’azione drammaturgica che presuppone diverse 1. Zammerini M., 2022, Luci sulla casa che cambia. La casa flessibile per l’era contemporanea, LetteraVentidue Edizioni.

conoscenze, come la collocazione artistica dell’autore, il suo tempo, il portato teorico/ critico del testo, se esistono al suo interno significati universali, il senso della sua messa in scena in epoca attuale, la ricerca dei messaggi che quel testo produceva all’epoca della sua rappresentazione e come essi vengono recepiti oggi alla luce dei cambiamenti sociali e culturali.

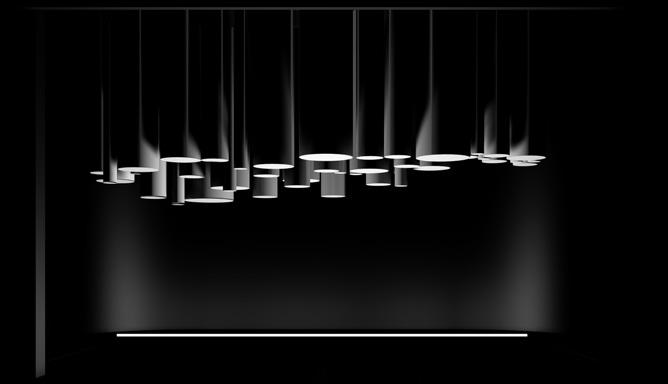

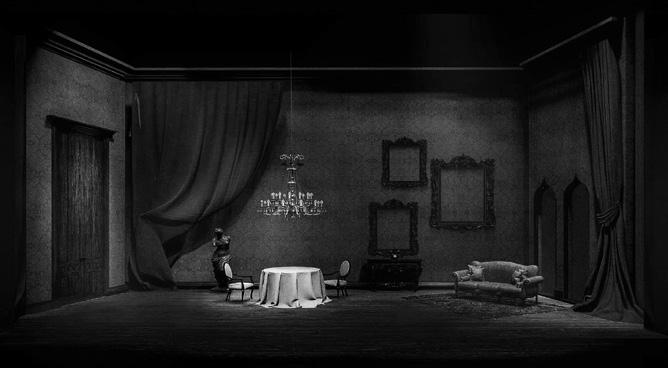

La “casa in palcoscenico” viaggia nel tempo e nello spazio, abita il luogo specifico della torre scenica, vi si colloca e si anima in una fantasmagoria di configurazioni cangianti grazie ai cambi di scena, adoperando i tanti trucchi che il palco le mette a disposizione. Ospite temporanea, la casa in palcoscenico esiste per la frazione di tempo occupata dalla rappresentazione, nasce nella mente di uno scrittore con descrizioni d’insieme e di dettaglio, per quel che serve ad una storia fatta di personaggi che la abitano, la amano, la odiano, la temono, la migliorano, la distruggono, la incendiano, l’abbandonano, la ritrovano. La dimensione drammaturgica del rapporto tra narrazione

e rappresentazione impone al progettista di questa casa uno sforzo ideativo che avvicina il progetto ad un racconto, dove alle parole si sostituisce una sorta di alfabeto di elementi architettonici ricomposti secondo tecniche ideative del tutto particolari. Se il buio è l’inizio, e anche la fine, la vita della casa che entra nella percezione dello spettatore si palesa nella sua fisicità entro un arco spazio temporale articolato per sequenze fluide o per stacchi secchi, secondo le indicazioni del testo e gli indirizzi artistici della regia.