Titolo

Indice

Prefazione

Orazio Carpenzano

Il lavoro presentato da Diana Carta si configura come una riflessione critica sull’identità culturale italiana nell’architettura del Novecento, con particolare attenzione al periodo del Ventennio fascista e al contributo dell’ingegnere-architetto Gaetano Minnucci.

La ricerca nasce nell’ambito di un progetto finanziato dalla Sapienza Università di Roma e si intreccia con la dissertazione dottorale dell’Autrice1, offrendo un punto di vista interno alle dinamiche storiche e architettoniche che hanno caratterizzato la costruzione dell’identità nazionale attraverso l’architettura.

Il lavoro prende le mosse dalla constatazione che il concetto di identità culturale, soprattutto nel Novecento italiano, sia stato profondamente controverso e segnato da tensioni tra rinnovamento e conservazione. In questo contesto, l’architettura fu chiamata a esprimere sia i valori e i miti di una nazione che si considerava erede di un glorioso passato, sia le aspirazioni di una modernità entusiasmante ma da tenere a bada.

Il tentativo di conciliare innovazione e tradizione si rivelò complesso e non privo di ambiguità e aporie, generando una pluralità di esiti che spaziano dal razionalismo al monumentalismo classicista. Questa traiettoria è marcata da sfumature che, da un lato, vogliono esprimere e rappresentare l’innovazione e la modernità funzionale, e dall’altro incarnano la volontà

1. Titolo della tesi L’architettura di Gaetano Minnucci, Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP), Scuola di Dottorato in Scienze dell’Architettura, Sapienza Università di Roma.

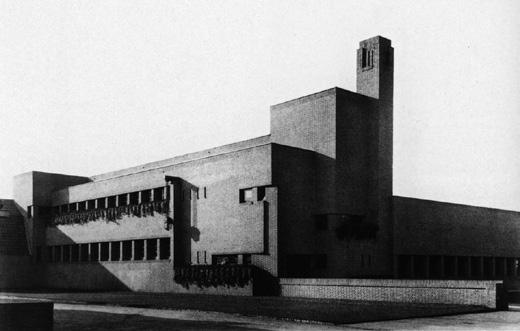

Il presente lavoro rappresenta l’esito della ricerca condotta nell’ambito del finanziamento di Ateneo di Avvio alla Ricerca, conferito attraverso un bando competitivo rivolto ai dottorandi della Facoltà di Architettura di Sapienza, Università di Roma. La ricerca si è svolta parallelamente alla tesi di dottorato dal titolo L’architettura di Gaetano Minnucci, recentemente conclusa e svolta sotto la guida del Prof. Orazio Carpenzano, Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto e Preside della Facoltà di Architettura. Attraverso l’approfondimento degli interessi culturali e internazionali di Gaetano Minnucci è stato possibile assumere un punto di vista interno alla complessa cornice storica e architettonica, per concentrarsi sul suo contributo alla ricerca della “identità” dell’architettura italiana durante il periodo del Ventennio fascista, in veste di “tecnico di fiducia” di Marcello Piacentini. Minnucci è tra i pochi a vantare un’esperienza internazionale – svolta in Olanda –che ha lasciato un segno indelebile nelle differenti fasi del percorso professionale personale e sotto la regia piacentiniana per la creazione di uno stile di “pubblico consenso”.

In questo quadro, il progetto di Avvio alla Ricerca ambisce a offrire una lettura di alcune delle controverse dinamiche legate tema dell’“identità” culturale in architettura, per offrire la lettura di un fenomeno che si palesa tanto complesso quanto di attuale interesse.

Dal punto di vista metodologico la ricerca si è avvalsa degli strumenti propri della lettura critica del progetto di architettura, integrata dal contributo disciplinare della storia dell’architettura e dai più recenti studi di François Jullien sul tema dell’identità culturale.

Willem Marinus Dudok, Scuola a Hilversum, 1921.

Gaetano Minnucci, Palazzo degli Uffici, Roma, plastico delle prime proposte di progetto.

una presenza interessante, quindi, questa di Minnucci ospitato con tanta disponibilità su quelle pagine della rivista milanese che ci mostra, ancora una volta, questo architetto come capace di mediazioni apparentemente “impossibili” all’interno di situazioni che erano state ancora e di recente il luogo e l’occasione di confronti insanabili e di dibattiti assai feroci, addirittura cruenti.20

Il progetto dimostra, attraverso il proprio apparato tecnologico moderno, la concreta internazionalità progettuale del suo autore e, seppur il risultato finale fosse stato più volte revisionato da Piacentini, riuscì a permanere in modo latente una logica compositiva neoplastica, dove la passione squisitamente “mediterranea” piacentiniana per il volume assunse un carattere che richiamava l’armonia delle proporzioni ricercata dai maestri olandesi.

La stessa competenza e spirito pragmatico dimostrata negli anni Trenta vengono confermati nel periodo del dopoguerra che lo vide attivo nel dibattito sulla modernizzazione del settore edile. Le condizioni economiche e culturali cambiarono radicalmente le dinamiche all’interno della disciplina e Minnucci, in linea con i temi correnti e in continuità con gli studi compiuti negli anni di formazione, sperimentò i contenuti teorici nei suoi lavori.

L’evoluzione della sua carriera esprime una ferrea volontà di essere interprete del proprio tempo e della 20. Giorgio Muratore, Simonetta Lux, Antonella Greco, Elisabetta Cristallini, Il Palazzo dell’Ente EUR, Editalia, Roma, 1992, p. 98.

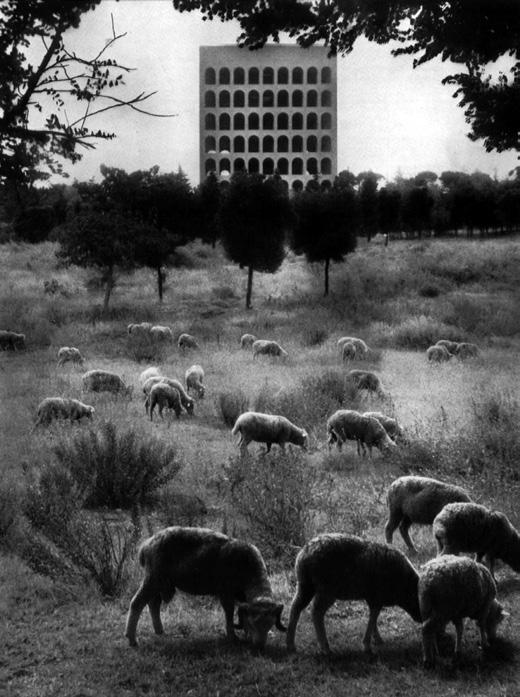

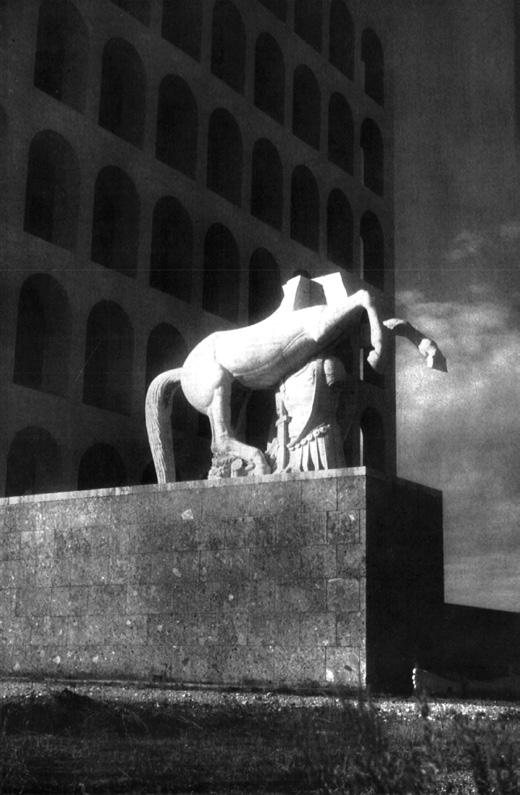

Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula, Mario Romano, Palazzo della Civiltà Italiana, in una fotografia di Bernard Rudofsky scattata nell’immediato dopoguerra.

della rappresentazione nella quale la produzione cinematografica, fin dalla fase ideativa del progetto, avrebbe avuto il compito di mostrare la sua architettura, come Stimmungsarchitektur – architettura che si rivolge alla memoria e alla sfera emozionale15. Basti pensare ai primi cortometraggi dell’Istituto Nazionale Luce previsti per la documentazione dei lavori sul luogo dell’esposizione, dove la direzione delle riprese è di pertinenza del Servizio Fotografico dell’Ente, oppure agli scenari carichi di atmosfera “pre-sognata” da Piacentini nelle pagine delle riviste Civiltà e Architettura16. Ma qualcosa nella scenografia non aveva funzionato per una mancata correlazione con la tradizione dell’architettura romana17 portando a una mancanza di rapporto tra edificazione e mobilitazione, che proprio la cinematografia avrebbe dovuto instaurare e creare. La vicenda umana nelle riprese cinematografiche degli anni Trenta seguì una via indiretta nell’uso dell’architettura che divenne scenario della vita degli operai che lavoravano per la costruzione della nuova città. Le scene si svolsero intorno ai cantieri e all’interno del quartiere operaio, dichiarando una precisa tendenza verso il realismo

15. Sandro Sarrocchia, op. cit., p. 232.

16. Gaetano Minnucci, I giardini dell’Esposizione Universale di Roma, in “Civiltà”, 6, 1941, pp. 33-46; Gaetano Minnucci, Il lago dell’Esposizione Universale di Roma, in “Civiltà”, 10, 1942, pp. 29-39; Marcello Picentini, Classicità dell’E42, in “Civiltà”, 1, 1940, pp. 27-28.

17. Paolo Portoghesi, L’EUR ha cinquant’anni, in Maurizio Calvesi, Enrico Guidoni, Simonetta Lux (a cura di), op. cit., pp. 9-14.

La programmatica mediterraneità dell’anima iperborea

Il bisogno di creare un’architettura funzionale alla politica figurativa e spettacolare del regime non era rivolto al solo contesto nazionale italiano, ma veniva altresì concepito da Mussolini in funzione della sua forza di impatto a livello internazionale. Chiara testimonianza di ciò sono le parole di Richard Neutra che descrivono le reazioni suscitate a seguito della pubblicazione della sua recensione (invero, non benevola) di un noto progetto:

personalmente posso ricordare che su sollecitazioni di un professore dell’università di Napoli scrissi un articolo per “L’Illustrazione” contro la stazione di Milano. Il numero della rivista contenente il mio articolo fu posto sulla scrivania di Mussolini a Palazzo Venezia, e lui si decise prontamente a sostituire gli architetti che aveva prescelto con i tre veramente validi, che poi portarono a termine con successo la nuova stazione di Firenze, di fronte a Santa Maria Novella dell’Alberti. Benito doveva avere l’orecchio pronto a seguire con attenzione le vibrazioni negli altri importanti paesi d’Occidente1.

L’ambizione di conquista del primato, quantomeno in Europa, divenne un obiettivo fondamentale. Questa attenzione rivolta nei confronti del contesto internazionale è, infatti, documentata dai diversi viaggi di studio svolti da Piacentini ai quali, in parte, si riferiscono i contenuti nel suo noto saggio Il momento architettonico all’estero2, pubblicato su Architettura ed Arti Decorative

1. Lettera di Richard Neutra ad Albert Speer, 25 settembre 1967, in Bundesarchiv, Koblenz, Archivio Speer, NL Speer, 40.

2. Marcello Piacentini, Il Momento Architettonico all’Estero, in “Architettura e arti decorative”, I, maggio-giugno 1921-22, pp. 72-73.

è il suo contrario o piuttosto, direi, la sua perversione. Infatti l’uniforme non dipende dalla ragione, come l’universale, ma dalla produzione: è soltanto lo standard e lo stereotipo. […] Mentre l’universale è “rivolto all’Uno”, che costituisce il suo fine ideale, l’uniforme non è altro che la ripetizione dell’uno “formato” a sua immagine e somiglianza, e non è più inventivo». Ciò significa che perfino la ripetizione all’infinito di qualcosa di uniforme non potrebbe diventare universale.

L’approccio che appare maggiormente utile per l’indagine risulta, infine, quello che tralascia il sistema per concentrarsi sull’individuo. La ricerca di una pretesa unitarietà degli esercizi nazionalistici appare infatti sterile; ben diversa è, invece, l’approfondimento individuale che «è possibile raccontando una vita, evocando un’emozione, recuperando l’ambiguo, inerente alla vita stessa e che l’assoluto, prodotto di questa astrazione, ha abbandonato»5. Se la ripetizione dell’uguale porta allo stallo e al supplizio della tautologia, è dalla dialettica che si genera la forza motrice della cultura – poiché la dialettica conduce verso l’integrazione dell’altro.

Tenendo a mente questo ragionamento diventano rilevanti i contributi creativi individuali nel versante artistico e architettonico durante il periodo fascista attraverso un riesame che comincia proprio dall’individuazione delle intrinseche contraddizioni della volontà di imporre un’identità culturale. 5. Ivi, p. 16.

Una statua dei Dioscuri presso il Palazzo della Civiltà Italiana, in una fotografia di Bernard Rudofsky scattata nell’immediato dopoguerra.