Indice

Presentazione

Bruno Messina, Fabrizio Foti

Nota dei curatori

Armando Dal Fabbro, Vincenzo d’Abramo, Claretta Mazzonetto

Siracusa

Forme della terra e figure dell’antico

Federica Visconti, Renato Capozzi con Ermelinda Di Chiara, Nicola Campanile, Oreste Lubrano, Maria Virginia Theilig

Un’idea di Piano per Siracusa

Tomaso Monestiroli con Serena Ferretti, Martina Meulli, Jennifer Nespoli, Alessandro Perego

Siracusa. I calchi e gli incavi della città antica

Domenico Chizzoniti, Luisa Ferro con Maria Vittoria Carosi, Cristian Forte, Tommaso Lolli, Elisa Maruelli, Matteo Saldarini, Giuseppe Tarasco

Dialogando con il Mare. Dallo spazio Pubblico alla vita quotidiana

Anna Irene Del Monaco, Kuo Kang, Mostafa Amani, Saad Alabdullah, Seifedine Hadj Othman

Siracusae

Dina Nencini con Michele Bianchi, Federica Conte, Luigi Savio Margagliotta, Elena Ogliani

Diaframmi

Pasquale Miano, Adriana Bernieri con Chiara Barone, Marilena Bosone, Salvatore Pesarino, Sara Riccardi

Nuove/antiche geografie

Francesco Defilippis, Massimo Ferrari, Marco Mannino, Carlo Moccia, Michele Montemurro, Antonio Nitti con Vincenzo Bruni, Nicola Catella, Annalisa D’Erchia, Paolo Fortini, Giuseppe Fraddosio, Nicola Lavitola, Walter Lollino, Marco Munafò, Angelica Pellegrino, Matteo Pennisi, Daniele Ragno, Roberta Redavid

Siracusa: la città e il mare

Raffaella Neri con Claudia Angarano, Silvia Binetti, Alessia Cerri, Ludovica Landi, Francesco Lucchi, Ciro Marco Musella, Francesco Pavan

Palazzolo Acreide

La linea d’ombra

Loredana Ficarelli, Mariangela Turchiarulo, Valentina Vacca con Jennifer Cutrì, Lucia Debernardis, Martina Di Carlo, Andrès Galera, Maria Belèn Iliev, Diomede Romano, Raffaele Tarallo

Il Castello e il quartiere San Paolo a Palazzolo Acreide

Bruno Messina con Tommaso Bartoloni

consulenza scientifica per il giardino botanico

Alessandra Gentile, Stefano La Malfa

In preda ad astratti furori. Quote di servizio per il borgo e il Castello di Palazzolo Acreide

Luca Monica, Maurizio Meriggi, Giacomo Calandra di Roccolino, Giovanni Luca Ferreri, Luca Bergamaschi con Giona Carlotto, Sarah Dal Buono, Martina Salvaneschi

A partire dall’assenza

Viola Bertini, Andrea Iorio, Giovanni Marras, Mauro Marzo, Claudia Pirina con Matteo Isacco, Alessia Scudella, Andrea Valvason

Un progetto di architettura per la scena iblea

Gundula Rakowitz, Carlotta Torricelli, Alessandro Virgilio Mosetti, Giulia Conti

Nel sublime del paesaggio. Viaggio tra memoria e invenzione

Armando Dal Fabbro, Vincenzo d’Abramo, Claretta Mazzonetto

English texts

Autori e gruppi di progettazione

Presentazione

L’edizione 2022 del workshop di progettazione del dottorato in Composizione architettonica della Scuola di dottorato Iuav ha avuto l’obbiettivo di prefigurare possibili scenari in alcuni ambiti interessanti, quanto problematici, di marginalità e conflitto, sia interni alla città storica che tra città in estensione e preesistenze archeologiche.

Casi studio

Tema 1. Palazzolo Acreide e il Castello Medievale: abitare “a margine”.

Negli ultimi decenni in Italia moltissime piccole città hanno subito un progressivo fenomeno di spopolamento che sta ponendo seri interrogativi sul futuro dei paesaggi produttivi e culturali e sulla coesione sociale di ampie aree del Paese.

A partire dal 2020 lo smart-working, legato al fenomeno della pandemia del COVID-19, ha determinato nuove condizioni di vita, alternative alla permanenza per motivi di lavoro in città di media e grande dimensione. Tale fenomeno ha riguardato anche un centro minore del Val di Noto come Palazzolo Acreide, città di fondazione greca inserita nella World Heritage List dell’Unesco per le sue chiese tardo-barocche.

Il tema del workshop ha riguardato l’area del castello medievale nel quartiere San Paolo.

La struttura probabilmente esistente già nel 827, anno della conquista musulmana della Sicilia, fu abbandonata dopo il terremoto del 1693. Dell’originario impianto resta parte del fossato, il basamento delle torri, alcuni locali ipogei, le cisterne e parte della merlatura intagliata nella viva roccia.

Il quartiere intorno al castello è uno dei nuclei originari della città di Palazzolo Acreide che, per le sue caratteristiche tipo-morfologiche, è connotato dalla caratteristica condizione dell’abitare “sul margine”. Il quartiere si dispone, infatti, a nord, sul limite della Valle dell’Anapo dove i ruderi acropolici del castello si fondono con il tessuto edilizio e urbano delle case, ormai prevalentemente abbandonate, che digradano a sud verso l’area monumentale della Basilica di San Paolo e della Chiesa Madre.

L’obiettivo prioritario degli interventi progettuali si è focalizzato su ipotesi di riuso del denso tessuto urbano del quartiere per ospitare un programma a uso misto, esplorando nuovi modi di organizzare vita, viaggio e lavoro, e immaginare un nuovo destino del quartiere all’interno della struttura urbana attuale. Il workshop ha inteso definire, dunque, modi concreti e significativi attraverso cui l’architettura possa favorire nuove pratiche sociali e nuovi modi di convivenza e ripopolamento del borgo.

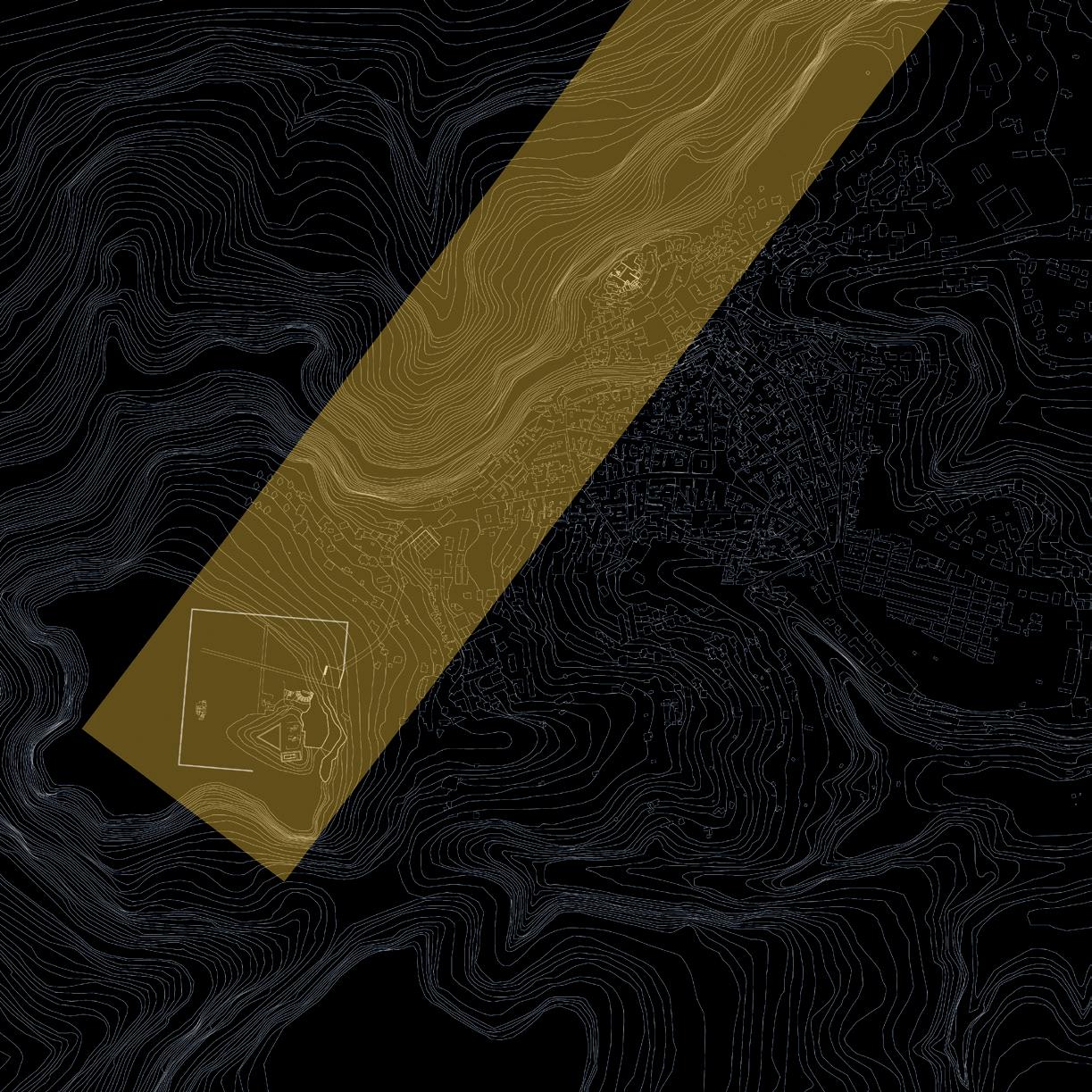

Tema 2. Siracusa: a margine tra il castello Eurialo, Tremilia e il quartiere Pizzuta.

L’area di Tremilia, fino ai resti delle fortificazioni del Castello Eurialo, è caratterizzata da segni urbani e paesaggi di natura molto diversa: a nord dalla presenza di grandi insediamenti industriali petrolchimici, a sud-est da i resti archeologici delle mura dionigiane e dal paesaggio agricolo che si estende nella pianura sottostante, dalla Balza Acradina fino al mare. Si tratta di in un sistema antropico e naturale profondamente modificato dai recenti insediamenti di residenze unifamiliari.

A ridosso dell’area archeologica, sulla balza di Epipoli, si trovano le propaggini della recente periferia urbana: il cosiddetto villaggio Miano e le borgate della Pizzuta e di Belvedere, sobborghi cresciuti a macchia di leopardo, privi di una precisa configurazione, che occupano in modo disordinato l’area limitrofa al Castello Eurialo.

Uno dei problemi da risolvere riguarda la necessaria riqualificazione dei resti delle mura di Dionigi che versano sostanzialmente in uno stato di degrado diffuso. Una riqualificazione da estendere al tessuto urbano circostante, dai limiti della periferia urbana di Siracusa fino a Belvedere.

Tema centrale del progetto è quindi la connessione tra città contemporanea e rovine archeologiche, con la previsione di un nuovo sistema di accesso al Castello che ridefinisca l’ingresso dalla porta Tenaglia a nord-est.

Un più organico sistema di accesso e fruizione dell’area archeologica del Castello Eurialo potrebbe costituire l’occasione per dare senso al sistema degli insediamenti residenziali informali del borgo della Pizzuta, definendo una nuova area di servizi che medi tra città e parco, collegando così i versanti opposti del sistema anulare delle mura dionigiane.

L’area è caratterizzata dalla presenza di grandi infrastrutture concentrate a valle, quali la ferrovia, l’autostrada Siracusa-Gela e la strada statale che, con il viale Paolo Orsi e la via Elorina, costituiscono gli assi principali di accesso alla città da sud.

Altra presenza significativa è la Villa di Tremilia, situata a ridosso del sistema della balza di Acradina, tra il Parco della Neapolis a est e l’insediamento di Belvedere a ovest.

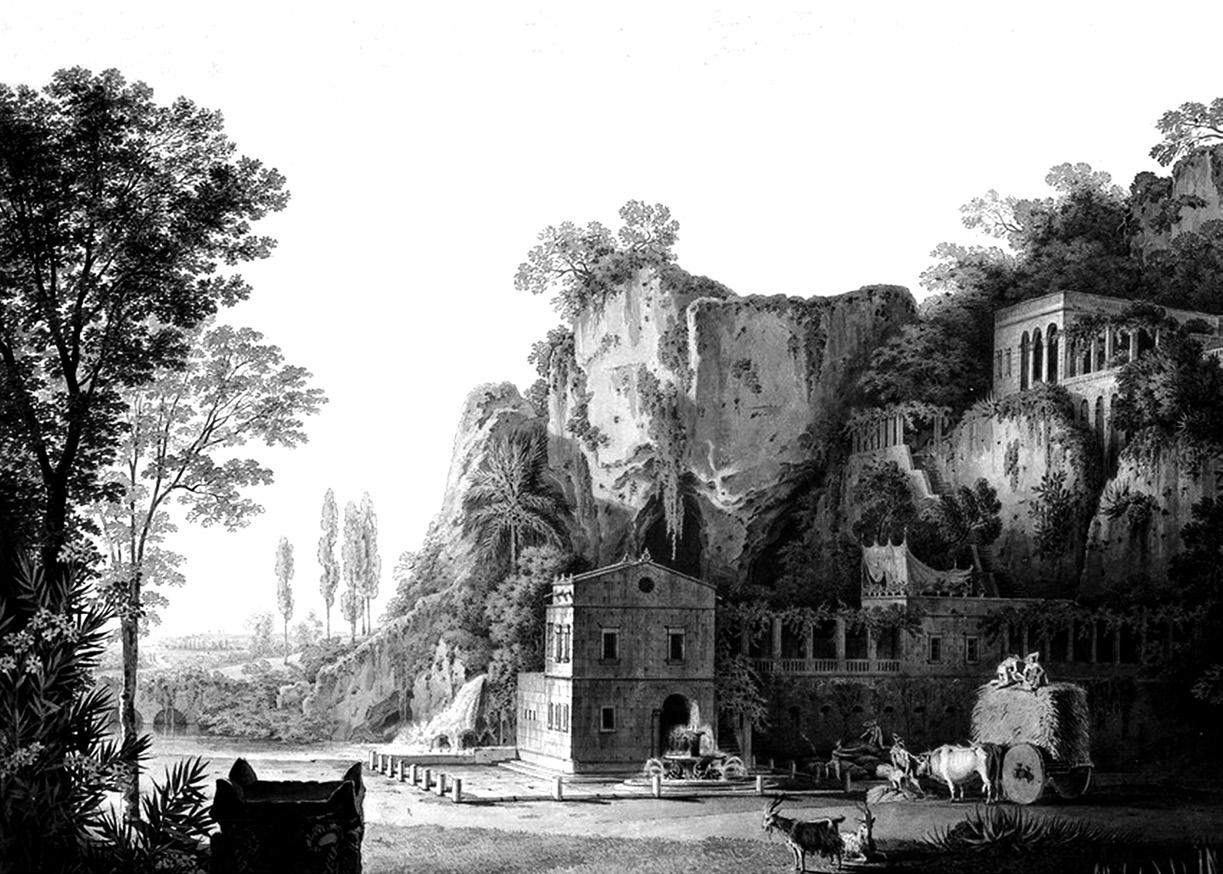

La villa si dispone su tre livelli che definiscono le peculiari caratteristiche di uno scenario naturale di grande fascino. Il primo livello della villa vera e propria ingloba le strutture della basilica bizantina di San Pietro ad Baias, mentre la parte più alta è realizzata sui resti delle mura dionigiane. Questo luogo rappresenta una felice sintesi tra natura e architettura: la balza rocciosa e le grotte naturali, le latomie, l’acquedotto ipogeico d’epoca

Bruno Messina Fabrizio Foti

Forme della terra e figure dell’antico

Il progetto in una città stratificata – definizione che preferiamo rispetto a quella di “palinsesto” – del Mediterraneo impone una operazione di interpretazione e conoscenza che è sincronica a quella di modificazione.

Intervenire a Siracusa significa innanzitutto comprendere la peculiarità di un contesto in cui l’architettura stabilisce significative relazioni con la forma della Terra, caratteristica comune a tutte le città mediterranee e soprattutto a quelle di origine acropolica. Essenziale è dunque considerare il rapporto tra l’orografia, anche nelle relazioni che la forma del suolo intesse con quelle dell’acqua, e i modi della costruzione e della rappresentazione architettonica.

Il progetto – affidato “per parti” ai dottorandi in relazione ai temi specifici delle

di misura dell’operazione trasformativa che si propone di leggere i sistemi d’ordine esistenti e, dove necessario, stabilirne di nuovi.

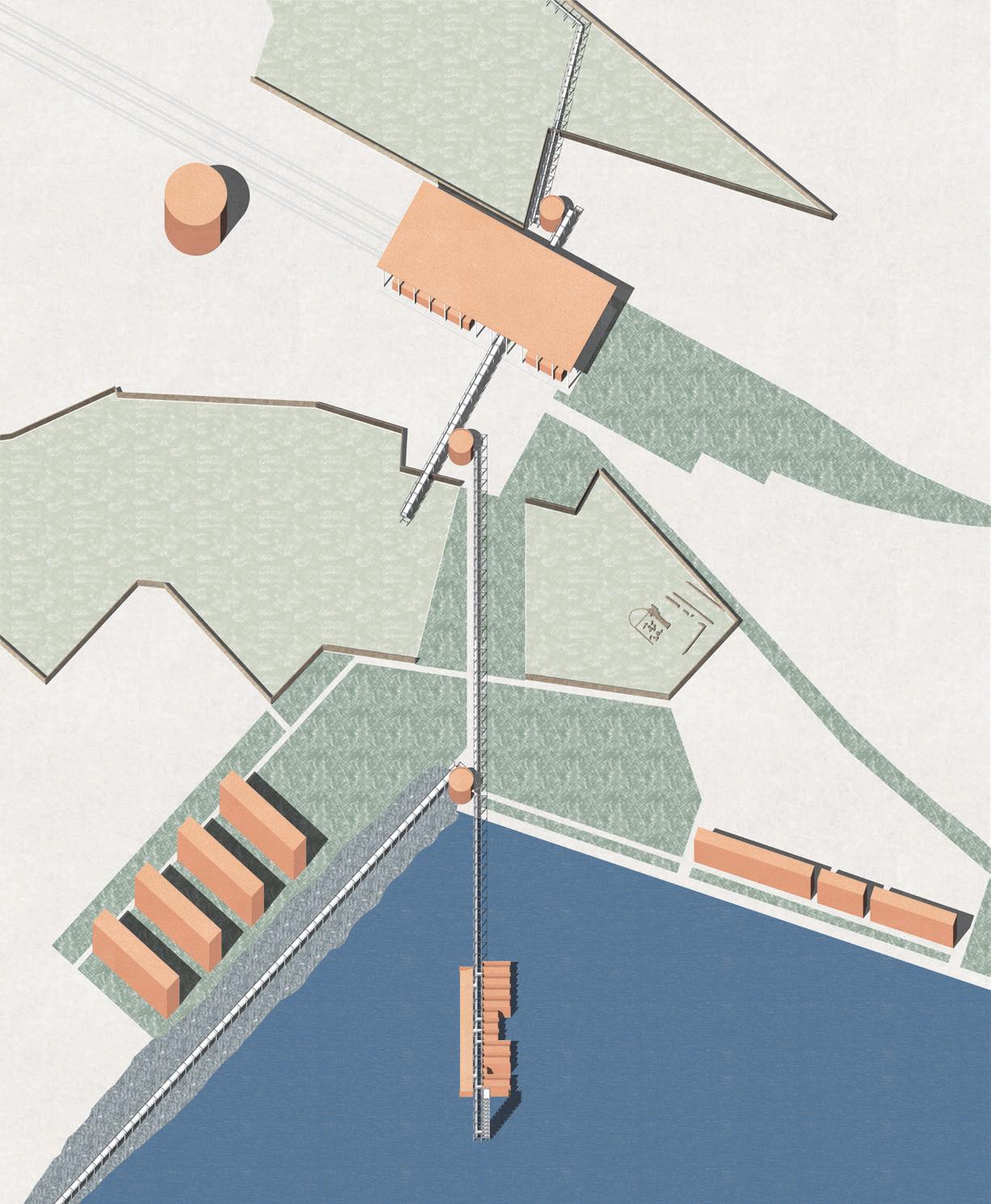

Nell’area della Neapolis questa idea si fa evidente nella relazione che le nuove architetture stabiliscono con le emergenze archeologiche ma anche nella condizione per la quale alcuni elementi a sviluppo lineare si pongono come misuratori delle forme orografiche. Con differenti giaciture, i nuovi interventi si proiettano dalla Neapolis verso la nuova sistemazione di piazza Adda e, dall’altro lato, a scavalcare la ferrovia sino al mare.

A Ortigia, il progetto riconosce gli edifici “singolari” del tessuto esistente e li conserva in e attorno a un nuovo vuoto urbano che collega l’area Talete alla Marina di Ortigia. Nella prima, si propone un edifi-

Federica Visconti

Renato Capozzi con Ermelinda Di Chiara

Nicola Campanile

Oreste Lubrano

Maria Virginia Theilig

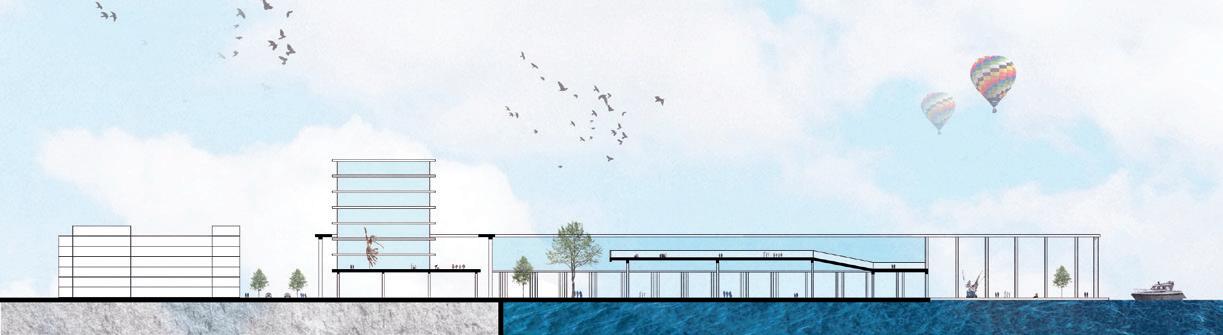

nuovi edifici – una torre e un anfiteatro – si protendono direttamente sull’acqua. Sulla riva opposta, due edifici dal profilo fortemente orizzontale estendono il percorso della città verso il mare, e ospitano servizi e un museo.

Metodologicamente il quadro d’insieme si costruisce innanzitutto a partire da esercizi di misura, montando sulla planimetria “architetture eccellenti” che, in più, si riconoscono adeguate a definire, di volta in volta, il tema da affrontare. La “variazione” dei referenti innesca la definizione del progetto che, nel suo complesso, ambisce a ridefinire il rapporto tra l’isola di Ortigia e il “cuore” antico della città: un lavoro alla scala ampia, della intera città, ma che non rinuncia, riaffermando la interscalarità del progetto, a definire i caratteri architettonici dei singoli “pezzi”, lavorando sulla loro adeguatezza al tema.

offrono una vista sul mare e fungono da anfiteatro all’aperto. Questi spazi aperti rinnovano il senso e la centralità sociale del nuovo porto. L’apertura pubblica è ulteriormente promossa dall’integrazione tra l’edificio e l’ambiente circostante. Gli spazi interni variano la frequenza dell’apertura al pubblico in base alle funzioni, mentre i colonnati modulari collegano l’edificio alla costa. I cambiamenti che

deriveranno da questo progetto enfatizzeranno un il ritorno ai valori pubblici, il supporto alle comunità locali e l’integrazione di servizi diversi, rafforzando il tradizionale dialogo fra la città e il mare nella città di Siracusa. In aggiunta alla strategia del porto, la pianificazione del parco sul lungomare garantisce un collegamento tra le aree residenziali a ovest e il mare, con nodi centrali nel parco e percorsi a

traffico lento che si intersecano con strade secondarie. La stazione di sosta nel parco prevede flussi distinti per connettere luoghi lontani e quote altimetriche diverse. Il tetto della stazione, con la sua conformazione, indirizza l’attenzione verso il paesaggio costiero invece che circostante, amplificando la continuità spaziale.

Sopra: Vista prospettica dal mare. Sotto: Vista settoriale del porto.

Diaframmi

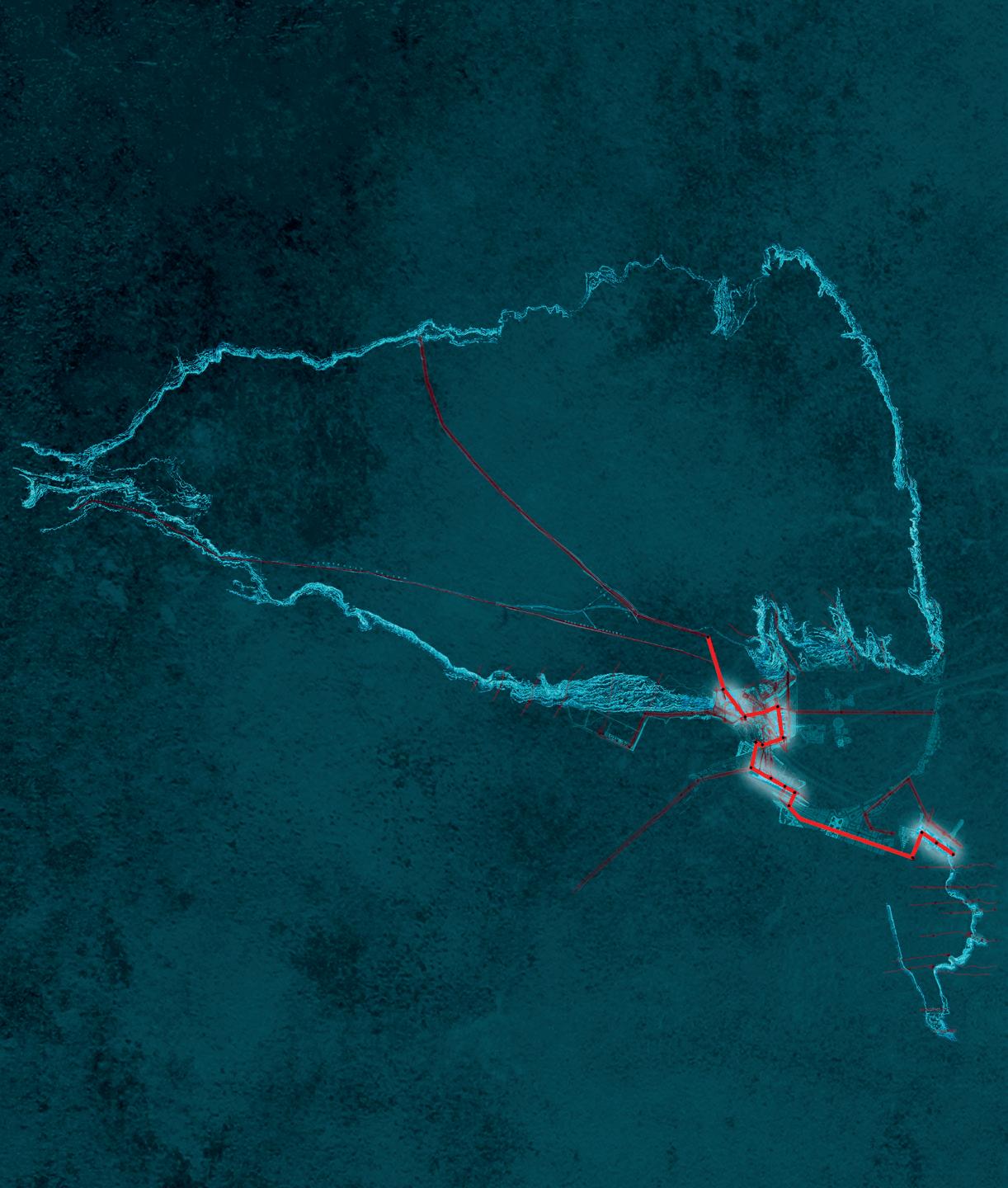

Tracce. Le tracce dell’antico contestualizzano il progetto e la sua forma. Le mura di Gelone, l’antico acquedotto e il sistema difensivo che lambisce il perimetro di Ortigia costituiscono la genesi del progetto inteso come il luogo in cui sperimentare ancora una volta l’incontro tra architettura e archeologia. Lungo le tracce, la mediazione tra antico e contemporaneo si configura come una nuova dimensione spaziale resa possibile dalla sequenzialità di elementi co-esistenti ma eterogenei. Ripartendo dalle diverse tracce archeologiche – alcune invisibili o ricoperte dalla vegetazione incolta, altre visibili ma separate dalle differenti quote – il progetto ridisegna gli spazi del margine che, da una condizione di cesura e limite, assumono un ruolo di intermezzo, attraverso la configurazione di nuovi dispositivi capaci di riconnettere molteplici sistemi della città, dando vita a episodi urbani dinamici. Percorso. Il percorso lineare è la struttura fondativa del progetto e delle sue parti, che deviano aggrappandosi alle numerose rovine ancora emergenti nella città contemporanea: il mulino, il tracciato dell’acquedotto, i resti del quartiere residenziale della Neapolis, gli scavi più recenti nell’area della stazione. Il percorso struttura le trasversalità sezionate e, nell’introdurre elementi perturbanti nella complessità dell’esistente, tenta di restituire paesaggi urbani rinnovati, con conseguenti implicazioni sia spaziali che temporali (Sendra, Sennett, 2022). Se nel bordo est della Neapolis il percorso principale trasforma il margine netto dell’area archeologica in un itinerario di conoscenza – un sentiero lungo cui entrare in contatto con il passato del luogo, attraversando fisicamente la città nei suoi diversi strati – nella parte ovest il percorso è pensato come itinerario architettonico che apre a scenari inediti sull’area dei teatri, ampliando lo sguardo

sul paesaggio delle latomie e sui grandi salti di quota che caratterizzano il luogo. A ridosso dell’area infrastrutturale, il disegno di un nuovo percorso archeologico e urbano consente di articolare una connessione multilivello tra volumi e sottopassaggi ferroviari, così come nell’area del Talete il sistema di piazze ipotizzato definisce un percorso di risalita dalle mura cinquecentesche alle piscine ricavate nell’attuale parcheggio, ricollegando questo tratto di città al mare.

Materia. A partire dalle tracce e dal percorso, i molteplici livelli di progetto si rivelano nella loro condizione relazionale e materica, tra la morfologia di un suolo modellato e modellante e l’articolazione dei volumi di progetto intesi come collezione di forme geometriche trans-temporali, in un rapporto scultoreo ispirato alle masse di Luigi Moretti (1952). L’astrazione dei volumi acquista materia nella composizione progressiva degli elementi e nella definizione di piccoli sistemi complessi, interpretati come diaframmi fra interno ed esterno (Ponti, 1954), che dialogano con la morfologia dei luoghi, con la matericità del suolo e dell’archeologia, divenendo parte della storia della città. Come nuove pietre che si accostano a quelle antiche, i volumi di progetto provano a dare un rinnovato senso alle tracce preesistenti e al percorso di progetto, lavorando con gli stessi materiali della terra su cui si innestano, o delle preesistenze in cemento armato che cesellano: masse composte e scomposte che definiscono diversi piani di profondità che, nell’insieme, configurano un sistema alternato di spazi minerali e vegetali capaci di definire nuove relazioni con la città.

Diaframmi. Quattro diaframmi, elementi filiformi imperniati sull’archeologia quale condizione identitaria principale, rappresentano le composizioni tra pieni

Pasquale Miano

Adriana Bernieri

con Chiara Barone

Marilena Bosone

Salvatore Pesarino

Sara Riccardi

e vuoti, tra dilatazioni e addensamenti, tra presenze e assenze, come nuovi ponti di attraversamento tra parti diverse di città: dall’area archeologica al paesaggio delle latomie, alla città d’espansione, all’area industriale; dal centro storico di Ortigia al mare. I diaframmi consentono di definire ritmi mutevoli in cui condizione necessaria è la messa in discussione del limite archeologico al fine di definire uno spazio urbano aperto, in una certa misura, dinamico e continuo. Nell’intendere i reperti archeologici come base concettuale per una rinnovata disposizione spaziale, i diaframmi divengono quell’interfaccia contemporanea tra città ed eredità archeologica. Dialogando con differenti epoche storiche, il progetto tiene insieme relazioni spaziali e dimensionali, caratteri tipologici e rinnovati usi, dando forma a configurazioni urbane volte a fornire un nuovo carattere di autenticità allo specifico contesto in cui si inseriscono. In tutti i punti di approfondimento del progetto, lo strumento della sezione è rivelatrice: attraverso queste linee di indagine spaziale, è possibile descrivere le componenti di un progetto che si inserisce in una condizione dichiaratamente intermedia, caratterizzata dalla coesistenza di elementi eterogenei ma collaboranti alla narrazione di una città antica, moderna e contemporanea al tempo stesso.

I diaframmi compongono progressivamente un sistema più ampio, che si articola all’interno del paesaggio, tra Ortigia e le Latomie, sottolineando la possibilità di una metodologia potenzialmente replicabile in altri margini del sistema insediativo, fino ai castelli Eurialo e Maniace, due polarità che un tempo consentivano il controllo e il dominio della città e che oggi ancora delimitano un territorio complesso.

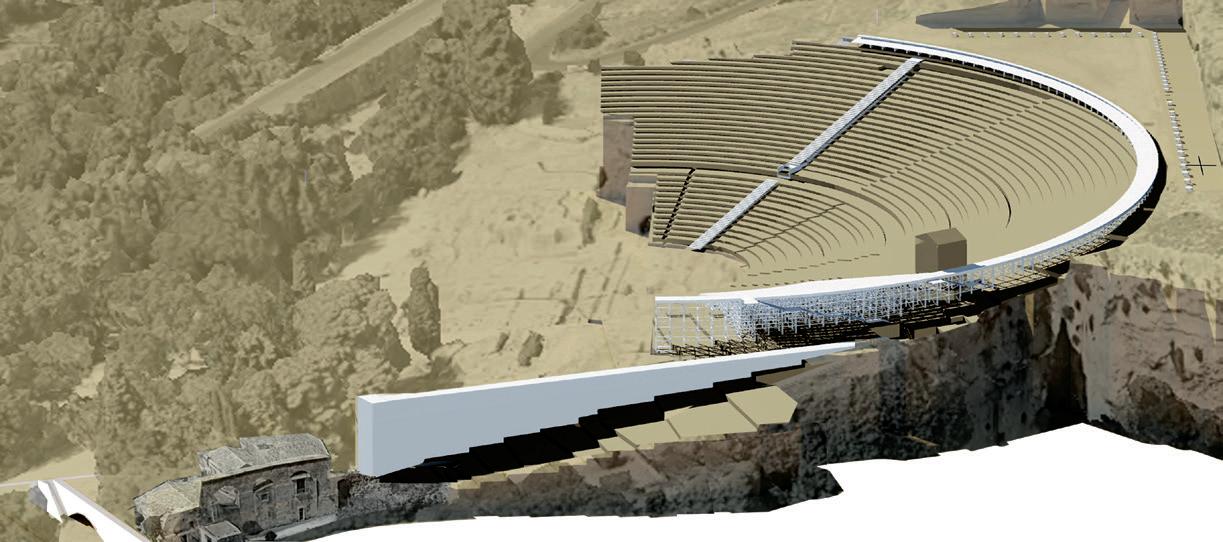

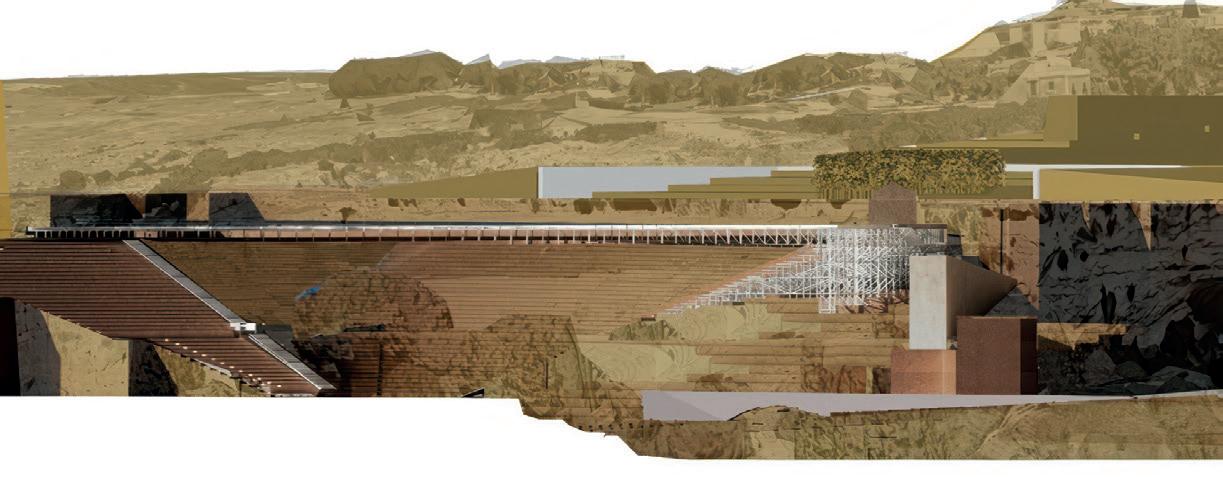

Fig. 4 Veduta generale.

Fig. 5, 6, 7 Veduta e profili del teatro.

La linea d’ombra

Si procede finché si scorge di fronte a sé una linea d’ombra, che ci avverte che bisogna lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù.

Joseph Conrad

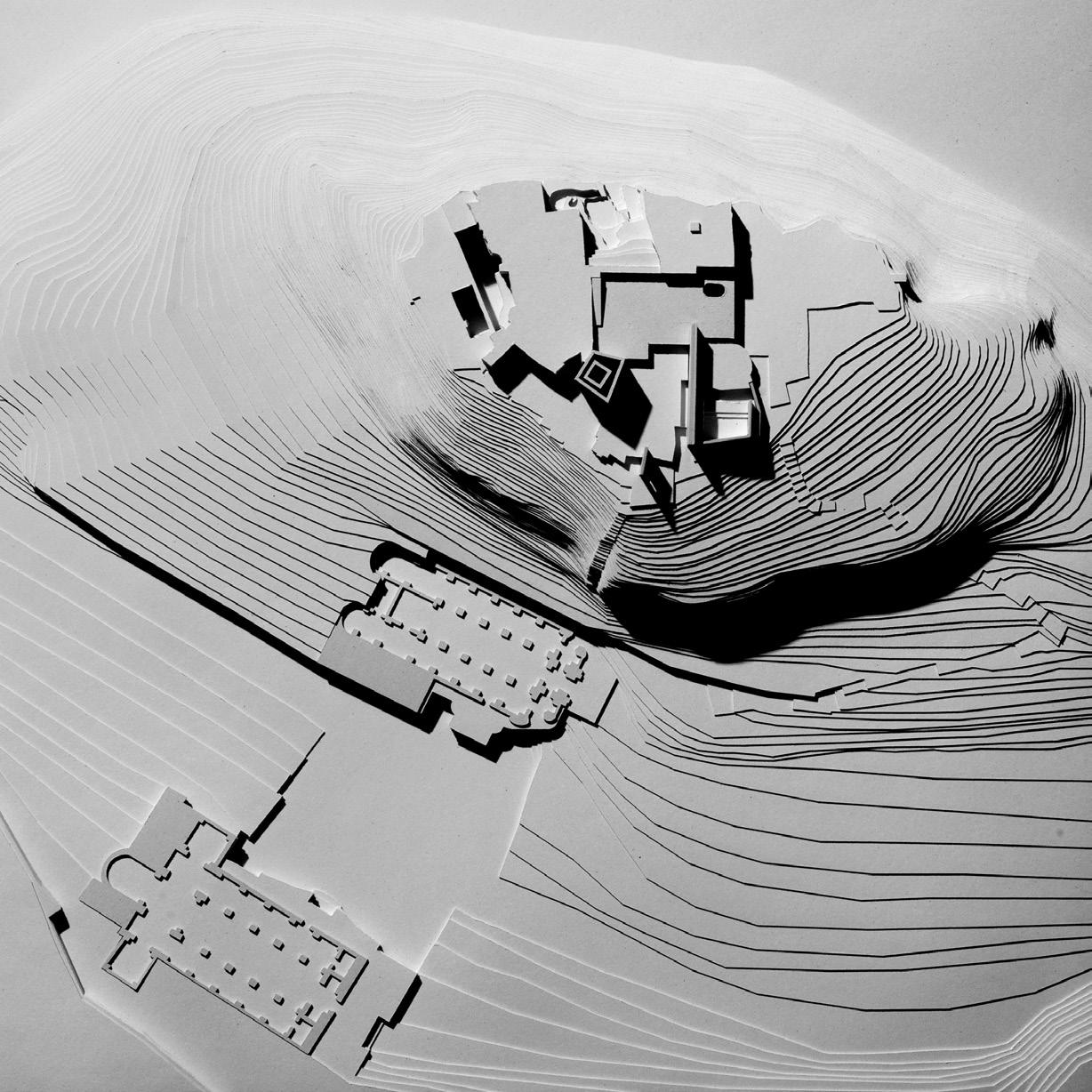

La linea d’ombra rappresenta un rito di passaggio, un luogo in cui lasciare alle spalle l’attuale città di Palazzolo Acreide, con i suoi monumenti, i palazzi e le chiese, e rivolgersi alle tracce della sua storia antica e dell’archeologia.

La valle dell’Anapo, in cui si insedia la città, è punteggiata da una rete di centri urbani, collocati lungo le creste ripide e rocciose di un profondo solco fluviale, che si traguardano, assumendo il promontorio quale luogo privilegiato di insediamento.

La città di Palazzolo si colloca su uno di questi promontori e si costruisce per balze successive. Il centro storico asseconda il profilo orografico e si costituisce come

una massa muraria solida, memore delle architetture di scavo intagliate nelle pareti calcarenitiche dei Monti Ilblei; i suoi percorsi si definiscono in negativo e compongono una traccia continua che raccorda i principali monumenti della città. In questa rete emergono due luoghi che rappresentano la matrice archeologica della città: il Castello e l’antica città di Akrai. Il Castello si insedia nella balza più alta del rilievo; il percorso di risalita verso l’acropoli è accompagnato da parti urbane che si dispongono a corona intorno alle tracce archeologiche del Castello. Il baglio grande e il baglio piccolo, il cortile porticato e il palazzo baronale, il sistema di torri e cinte murarie, si dispongono rispondendo all’orografia, sono zolle su piani e quote diversi che compongono la stratigrafia del sito. Il progetto elegge, quale sua direttrice ideale, l’asse teorico che ricongiunge il Castello all’antico insediamento di Akrai,

Loredana Ficarelli

Mariangela Turchiarulo

Valentina Vacca con Jennifer Cutrì

Lucia Debernardis

Martina Di Carlo

Andrès Galera

Maria Belèn Iliev

Diomede Romano

Raffaele Tarallo

rivolgendosi verso la valle. Traccia una linea d’ombra, costruendo una grande copertura come riparo per i resti archeologici. Un nuovo piano quotato, scandito da una griglia isometrica, organizza uno spazio ipostilo, che misura segni e distanze nelle loro relazioni reciproche. Riconosce nella morfologia del tessuto urbano, o anche solo nelle sue tracce, un’occasione per definire i sistemi di risalita verso il sito archeologico, ricostruendo analogicamente la cinta muraria dell’antico Castello, con la sua continuità muraria e le sue interruzioni. Sceglie un punto singolare, in cui elevarsi con una torre e raccordare tutte le quote del progetto, scendendo verso le tracce ctonie della rupe e raggiungendo il punto di affaccio più alto, che si rivolge verso Akrai e verso tutto il paesaggio ibleo.