PREFAZIONE

Francesco Asti 11

INTRODUZIONE

Vincenzo Corvino, Giovanni Multari

15

INTERPRETARE LO SPAZIO SACRO

Giovanni Multari

27 IL NUOVO

COMPLESSO PARROCCHIALE

DELLA DIOCESI DI LODI A DRESANO

Vincenzo Corvino

39

L’AULA LITURGICA

I LOCALI DI MINISTERO IL CANTIERE 85

REPORTAGE FOTOGRAFICO 2022

Marco Introini

109

DISEGNI D’AUTORE

Philippe Daverio

PREFAZIONE

Francesco Asti

Nel visitare idealmente la Chiesa della Madonna delle Grazie, mi è venuto alla mente l’esperienza che il popolo di Israele fece nel deserto, quando Mosè ritornò dal Monte Sinai con le tavole della legge e ebbe bisogno di conservarle. È un popolo, pellegrinante, che ha necessità di trovare esperti di arte e di architettura, uomini che abbiano abilità nel costruire l’arca dell’alleanza e nel creare la tenda del convegno (Es 24, 1-40; 26, 1-37). Non bastano le capacità umane; non basta la genialità dell’uomo; c’è bisogno di un’ispirazione che proviene dallo spirito di Dio. È proprio infondendo lo spirito di Mosè, spirito di sapienza e di intelligenza, che questi uomini creano qualcosa di bello, di sublime per custodire la legge. Lo spirito che fu dato a Mosè è quello che muove l’artista, l’architetto nell’ideare, progettare e realizzare un’opera a contenuto religioso. L’opera religiosa ha qualcosa che trascende l’umano, perché entra nella sfera del divino. Contiene in sé stesso qualcosa dell’uomo e qualcosa di Dio. È essenzialmente simbolica. Ciò che si vede rimanda a ciò che è invisibile agli occhi, a quell’essenziale che sfugge al controllo dell’umano, perché appartiene all’orizzonte divino. Nel manufatto brilla la scintilla divina; l’opera umana addita la realtà prima e ultima rappresentata dalla realtà di Dio. Un attributo di Dio è proprio il bello che ha un suo duplice scopo, quello di avvicinare la creatura al suo creatore e di scoprire le profondità spirituali dell’uomo.

Il bello, dunque, non solo appaga l’occhio, ma ha una sua caratteristica spirituale, una sua funzione sociale, una sua forma etica. Non si possono separare le varie dimensioni che un manufatto manifesta. Ad esempio, una chiesa si presenta con la sua caratura spirituale; custodisce e trasmette valori immateriali al presente e alle generazioni future. Ha una sua

INTRODUZIONE

Vincenzo Corvino

Giovanni Multari

Adistanza di circa dieci anni dal completamento del nuovo complesso parrocchiale della Diocesi di Lodi a Dresano, il progetto e la sua realizzazione offrono spunti per riflettere su una tipologia di architettura “difficile”, come quella di una chiesa. Probabilmente, quanto Valerio Paolo Mosco scrive nella prima monografia – dedicata ai progetti di Vincenzo Corvino e Giovanni Multari e pubblicata nel 2005 – trova una sua verifica in questo lavoro:

l’ordine proposto dallo studio napoletano non è immagine, ma un ordine costruttivo, fondato sul principio della architettura di impianto, che sappia tenere insieme in una bilanciata media res le ragioni della città e quelle dell’oggetto architettonico. Per ottenere ciò, il linguaggio si asciuga, diventa generico, rinuncia a quella nevrosi della invenzione a tutti i costi che, a ben vedere, è il limite del modernismo contemporaneo1

La verifica di un giudizio ricevuto agli esordi sulla capacità di riflessione che è insita nell’atto progettuale, impone poi una verifica che solo il tempo e la successione delle opere realizzate potrà dimostrare. Ciò che lega l’esperienza dello studio, oggi quasi trentennale, è non aver mai rinunciato a questa necessaria e continua riflessione che, a partire dalla questione dell’ordine e del rapporto con il modernismo contemporaneo, ha da sempre istruito il processo progettuale. Testimonianza di questa costante è quanto scrive Manuel Aires Mateus nel 2016 all’interno della prefazione della seconda monografia dello studio:

l’architettura trasforma il semplice atto del costruire conferendo ad esso intelligenza, coerenza e bellezza. Un’intelligenza poetica. […] l’interesse dell’architettura di Vincenzo Corvino e Giovanni Multari, sta nella

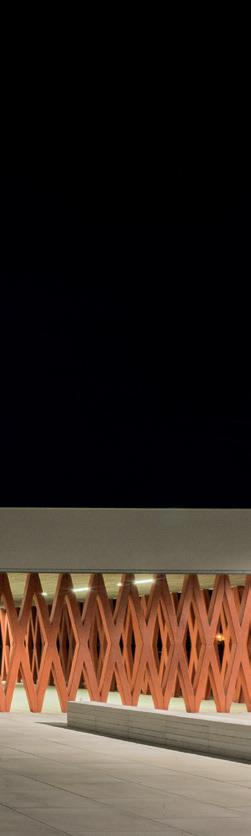

aperture. In corrispondenza dei due ingressi laterali, i setti simmetrici, che separano l’anello esterno dall’aula liturgica, si estendono maggiormente rispetto agli altri. La posizione del presbiterio, al termine della sequenza visiva Sagrato, Porta, Aula, Abside, aggiunge all’impianto circolare un ulteriore elemento simbolico: l’assialità dello spazio, che culmina con la grande statua del Crocifisso - scolpita da Nino Longobardicolto nella sofferenza rappresentata dall’inarcarsi della cassa toracica sotto la massa dei capelli del capo riverso e dalle lunghe braccia quasi disarticolate3. Il presbiterio è composto da una pedana in calcestruzzo armato rivestito da lastre in pietra calcarea levigata di spessore di 2 cm. L’ambone è composto da un blocco massello della stessa pietra di rivestimento dell’altare e poggia direttamente sulla pedana tramite un rinforzo di calcestruzzo armato. Al portale d’ingresso principale, alto 3 metri, corrispondono due accessi laterali di pari dimensioni: uno destinato ai fedeli e l’altro al celebrante proveniente dalla sacrestia. Tutti e tre gli ingressi conducono a un pronao, che prende la misura dell’intero lotto, sviluppando un unico livello chiuso lateralmente da pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato pigmentato all’ossido di ferro e di forma romboidale. Un sistema di pannelli, con una base di 50 cm e una altezza di circa 3 m, filtrano la luce in modo scenografico, creando un’illuminazione suggestiva nello spazio di transizione verso l’interno della chiesa. La pigmentazione, invece, conferisce agli elementi architettonici il caratteristico colore del laterizio, rievocando il linguaggio visivo delle costruzioni rurali tipiche della pianura del sud di Milano, in particolare, dei rivestimenti in cotto dei fienili delle cascine, aperti per permettere la ventilazione e favorire un’illuminazione naturale calibrata per esaltare la qualità degli spazi interni. L’architettura, con il sagrato e il chiostro, estende il sacro oltre i confini della chiesa, offrendo spazi per la riflessione e la preparazione alla celebrazione. Il sagrato, con la sua pavimentazione in pietra e il disegno accogliente, funge da spazio di transizione tra il mondo esterno e l’intimità del sacro. Il chiostro, nello specifico, si ispira alla tradizione monastica, dove rappresentava non solo un luogo di contemplazione e raccoglimento spirituale, ma anche un simbolo dell’ordine cosmico e del rapporto armonico tra natura e architettura, il fulcro della vita nelle abbazie e nei monasteri, configurandosi come un microcosmo che integra le varie dimensioni della comunità religiosa: dalla preghiera allo studio, dal lavoro all’accoglienza4.

Nel progetto, il chiostro si trasforma, mantenendo la sua funzione di luogo di raccoglimento spirituale, ampliandosi per diventare anche punto nevralgico per le attività pastorali

Carpenteria fondazioni

Chiesa q.ta -2.20

Carpenteria fondazioni

Chiesa q.ta

-1.40, +0.55