Leben Gesundheit &

Das Magazin für ganzheitliche Gesundheit

Gesundheit, Glück und Wohlbefinden hängen nicht einfach vom Zufall oder von den Genen ab. Sie gründen auf dem Zusammenwirken verschiedener Faktoren und Prinzipien. Die meisten davon können wir aktiv und maßgeblich beeinflussen. NewstartPlus, ein modernes, international bekanntes, wissenschaftlich bewährtes und ganzheitlich angelegtes Gesundheitskonzept, fasst sie anschaulich zusammen. Jeder ein-

Optimismus

zelne Buchstabe von Newstart Plus steht für ein Prinzip, das einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit, Glück und Lebensqualität hat. NewstartPlus entfaltet seine volle Kraft im Zusammenwirken aller zwölf Prinzipien. In jeder Ausgabe beleuchtet «Leben und Gesundheit» eines davon. NewstartPlus lädt Sie ein, neu zu starten und das Plus für Ihr Leben zu entdecken.

Prioritäten

Ernährung

Bewegung

Mässigkeit

Mässigkeit

Temperance

Leben – oder gelebt werden?

Die Balance, das Gleichgewicht, zu halten, ist für die Gesundheit unseres Organismus als Ganzes wie auch für die einzelnen Organsysteme eminent wichtig. Maßhalten gelingt immer mehr Menschen nicht. Abhängigkeiten z. B. von Alkohol, Nikotin oder illegalen Drogen, Arbeitssucht, Pornographie, Glückspiel- oder Mediensucht sind die Folge. Die körperlichen, emotionalen, sozialen und finanziellen Kosten sind gewaltig.

Abhängigen kann geholfen werden, denn hinter jeder Sucht steht eine Sehnsucht. Wahrheit macht frei. Sinnerfülltes Leben ist möglich. Wahre Freiheit beginnt innen und führt zu Selbstbeherrschung. Sie fragt nach dem Was, Wo, Wann und Wieviel jeder Handlung. Tue ich immer nur so viel, wie für mich und für andere gut ist? Gutes maßvoll genießen, Schädliches meiden. Wer in dieser Freiheit lebt, hat mehr vom Leben.

Dr. med. Ruedi Brodbeck;

Grafik: Advent-Verlag

Zürich, designed by mapro.ch

Entscheidungen treffen –

Ziele formulieren – Pläne legen

Larry Joe Bird wurde 1956 in Indiana (USA) geboren. 1984–86 wurde er drei Mal in Folge als bester Basketball-Spieler der USA ausgezeichnet. 1992 gewann er als Teil des «Dream Teams» olympisches Gold (Dream Team nannte man die US-amerikanische BasketballNationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona). Neben Magic Johnson war er der weltweit beste Basketball-Spieler der 1980er Jahre. 1998 wurde er für seine überragenden Leistungen in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Möchten Sie auch noch das eine oder andere in Ihrem Leben erreichen? Regt sich die innere Stimme, die zu Kleinigkeiten ermutigt, wie z. B. weniger Schokolade zu essen oder gar einen größeren Schritt zu tun und endlich mit dem Rauchen aufzuhören? Denken Sie auch manchmal darüber nach, weniger zu arbeiten, um dafür mehr Zeit in die Familie investieren zu können?

Die gute Nachricht lautet: Alles ist möglich, denn wir haben die Freiheit, uns selbst zu entscheiden. Ist die Entscheidung einmal getroffen, muss das Ziel formuliert und müssen die Pläne zur Umsetzung gelegt werden. Zum Erlernen sämtlicher Fähigkeiten braucht es Zeit, Hingabe und ein beständiges Wiederholen.

Auf die Frage, wie er derart erfolgreich wurde, antwortete Larry Joe Bird: «Jeden Morgen, bevor ich in die Schule musste, warf ich 500 Körbe». Bird verfolgte ein klares Ziel – er wollte bester Basketballspieler der USA werden. Um dieses Ziel zu erreichen, machte er sich Tagespläne, welche er bedingungslos und beharrlich einhielt.

Der Erfolg hängt nicht so sehr vom Talent, sondern vielmehr von Bereitwilligkeit und Ausdauer ab. Nicht unsere Begabungen befähigen uns zu einer annehmbaren Leistung, sondern das gewissenhafte tägliche Erfüllen der vorgenommenen Aufgaben. Daraus erwächst große Zufriedenheit.

Wenn in dieser Ausgabe von «Leben und Gesundheit» der Schwerpunkt Mäßigkeit beleuchtet wird, hat dies viel mit Entscheidungen, Zielen und Plänen zu tun. Jeder Tag der beständigen Wiederholung wird uns dem Ziel näher bringen. So wird das Ungewohnte immer mehr zur Gewohnheit. Ob es sich dabei um Mäßigkeit oder gar um Abstinenz handelt, macht letztlich keinen Unterschied. Alles ist möglich, wir entscheiden selbst darüber.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das ersehnte Ziel im Fall von Sucht und starken Abhängigkeiten meist ohne Hilfe von außen nur schwer oder gar nicht zu erreichen ist. Der Wille ist vielfach zu schwach und die Motivation ob der meist hoffnungslosen Situation fehlt. In solchen Fällen möchte ich dazu ermutigen, dass man seine Not einem vertrauten Menschen offenbart und möglicherweise professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Es ist keine Schande, zu seinen Schwächen zu stehen. Eine Schande ist es vielmehr, dass ein kostbarer Mensch ohne Verständnis und Hilfe von außen zugrunde geht!

Die Mäßigkeit ist für mich ein Schlüsselbegriff von NewstartPlus. Sie ist die Grundlage und Voraussetzung aller Siege, die es zu erringen gilt.

Viel Freude mit dem reichhaltigen Angebot dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Schwerpunkt: Mäßigkeit

Das

Leben in Balance –wenn weniger mehr ist

Alkohol mit Maß –oder doch besser abstinent?

Sucht kann jeden treffen

Kinder und Jugendliche – der wichtigste Teil unserer Gesellschaft

Ausstieg aus dem Hamsterrad

Mosaik

Kurz und aktuell informiert

Familie und Erziehung

Glückliche Partnerschaft: Utopie? Worauf es ankommt

Staunen und Entdecken «Lernen von der Ameise …»

Buchtipp

Heilkräfte für Seele und Geist

Nebenbei erzählt Vorratsspeicher voll?

Rezepte

Leckeres für den Herbst

Lebensweisheiten

Ein paar

Sucht kann jeden treffen

Praxisfenster

OWI’s A(ttila) H(ildmann)Erlebnisse

Alltagstipps

Das Kreuz mit der Blase

Unsere Heilpflanzen

Heidelbeeren verbessern die Sehschärfe und schützen die Blutgefäße

Denksport

Preisrätsel und Sudoku

Kinderseite

Leckerer Kuchen

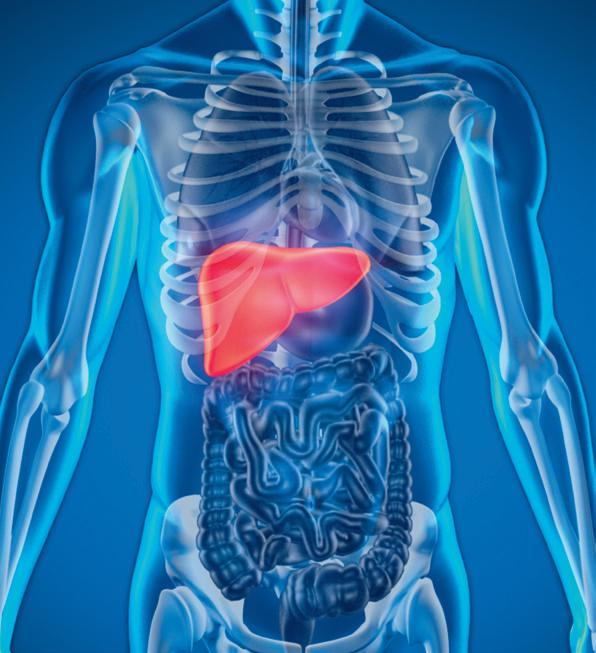

Körperwunder «Frei von der Leber reden» …

Fitness

Gymnastik für Vielsitzer

Kursangebote – Vorträge

Impressum

Kolumne «Achtsamkeit tut gut»

Vorschau

Lebensweisheit

Leckeres für den Herbst KartoffelLasagne

Interview mit Prof. Dr. med. Rainer Thomasius

Pfl anzenkraft, die Hilfe schaff t

DER Tipp

die Nasendusche

Leider denken die meisten Leute beim Thema Nasendusche an ein unerträgliches Prozedere, bei welchem die Augen zu tränen beginnen, Salzwasser den Rachen hinunterrinnt und die Nase von unangenehmem Kribbeln durchdrungen wird. Dem ist bei weitem nicht so. Mit einfachsten «Geräten» wird heutzutage die Nasendusche gerade bei Erkältungen oder Heuschnupfen, aber auch bei zu trockenen Schleimhäuten zur wahren Erfrischung.

Die deutsche Lungenstiftung rät gesunden Menschen von einer regelmäßigen Nasendusche ab, da zu häufiges Spülen die Nasenschleimhaut schädigen kann und damit wiederkehrende Infektionen begünstigt werden. Wer jedoch an chronisch entzündeten Nasennebenhöhlen leidet, kann durch regelmäßige Spülungen durchaus Linderung erfahren. Ebenso können sich Menschen, die – bedingt durch eine Pollen- oder Stauballergie – ständig niesen, durch eine tägliche Nasendusche Erleichterung verschaffen.

Die Spülflüssigkeit sollte aus einer physiologischen Kochsalzlösung bestehen (0,9 Gramm Kochsalz in 100 Milliliter Wasser). Befindet sich zu viel oder zu wenig Salz in der Lösung, reizt dies die Schleimhaut. Dasselbe passiert, wenn lediglich mit Wasser gespült wird. Abgepackte, vorportionierte Salz-Beutelchen beugen solch schmerzhaften Erfahrungen vor. Nach jeder Dusche sollte man das Gerät und den Nasenaufsatz gründlich ausspülen und vollständig austrocknen lassen.

Die Anwendung einer Nasendusche ist einfach. Jedem Gerät liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

Anfang April wurde im Tropenhaus Wolhusen im Emmental eine vielversprechende Ausstellung eröffnet. Schon bisher hatten Besucher dort die Möglichkeit, tropische Pflanzen und deren Früchte zu betrachten und zu genießen. In der neuen Ausstellung werden an 15 Stationen tropische Arzneipflanzen vorgestellt. Die bekanntesten davon sind Aloe, Chili, Ingwer, Kardamon, Koriander, Mate, Papaya, Teebaum, Zimt und Zitronengras. Die Hauptinformationen sind jeweils auf einer Stele neben der entsprechenden Pflanze zu finden. Die Besucher können Abbildungen der Heilpflanzen mit einem Stempel interaktiv in eine 36-seitige Broschüre eintragen. In einer Duftbar am Ende der Halle kann auf spielerische Weise die Fähigkeit der Dufterkennung getestet werden.

Die empfehlenswerte Ausstellung dauert bis zum 21. Dezember 2014. Internet-Infos finden sich unter: www.tropenhaus-wolhusen.ch. grk

Mosaik

Die Rubrik «Mosaik» in «Leben und Gesundheit» ist eine Plattform für kurze interessante Texte, Bilder und Informationen. Auch Sie als Leserin oder Leser können zu Wort kommen bzw. Bilder einsenden. Nutzen Sie die Kontaktadresse: «Leben und Gesundheit», Mosaik, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen oder die E-Mail-Adresse: redaktion@lug-mag.com

© 2014

J. Freiburghaus

/ G. Klenk

BetrieblichesGesundheitsmanagement

Prävention ist besser als Reaktion – auch in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement. Dieses Thema stand im Mittelpunkt des EMBA-Management-Forums, das die Fachhochschule St. Gallen im und zusammen mit dem Kantonsspital Frauenfeld durchführte.

Milan Kalabic, Chefarzt der Klinik Teufen für ambulante psychosomatische Rehabilitation, verdeutlichte, dass Stress in der Regel nur eine Grenzüberschreitung ist, die es dem Menschen erlaubt, mehr zu leisten. «Schädlich wird Stress erst, wenn die Grenze überschritten wird», so Kalabic. Besonders anfällig für ein Burnout seien hilfsbereite und perfektionistische Menschen. Als beste BurnoutVorbeugung nannte Kalabic «viel Schlaf und dass man sich bewusst Grenzen setzt». Im Zeitalter der Globalisierung und der lückenlosen Erreichbarkeit werde es immer wichtiger, dass sich Firmen um die Gesundheit des Personals kümmern. «Alkohol am Arbeitsplatz ist ein absolutes Nein. Genauso wenig sollte es erlaubt sein, unausgeschlafen zur Arbeit zu erscheinen», forderte Kalabic. Die Firmen müssten sich bewusst sein, dass sie nicht nur den Mitarbeitern, sondern sich selbst einen Gefallen tun, denn «somit gibt es weniger Fehlstunden und eine steigende Produktivität.»

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Humor

Geheimnisvoller

Mekong

Fliegende Frösche, Riesen-Hörnchen und FallschirmGeckos – das sind nur die seltsamsten und bizarrsten Vertreter gemäß dem aktuellen WWF-Bericht «Mysterious Mekong». Unter den Neuentdeckungen finden sich 290 Pflanzen, 24 Fische, 21 Amphibien, 28 Reptilien, drei Säugetiere und ein Vogel. Die «Großregion Mekong» erstreckt sich über Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam und Chinas südwestliche Provinz Yunnan. Doch dieses Paradies ist in Gefahr. Seit 1973 haben die Mekong-Staaten 42.4 Millionen Hektar Wald – das sind 30 Prozent ihrer Waldfläche –verloren. «Zahlreiche Arten drohen zu verschwinden, bevor sie überhaupt entdeckt werden.»

Rhacophorus helenae – ein weiterer tierischer Überflieger ist «Helens Fliegender Frosch». Der riesige, grüne Frosch wurde nur 100 Kilometer von Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam entdeckt. Mit Hilfe seiner großen Hautlappen an den Füßen und Beinen gleitet er durch Baumkronen. wwf

Der Sohnemann kommt zum Vater und fragt ihn: «Papi, wo liegt eigentlich Argentinien?» Der Vater mürrisch: «Frag deine Mutter, die räumt doch immer alles weg!»

Gesundheitsrisiko falsche Ernährung

Schlechte Ernährung wird nach Ansicht von UNO-Experten zu einem immer größeren Gesundheitsrisiko für viele Menschen. «Ein Teil der Welt isst sich im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode», warnte die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan. Während es in vielen Ländern weiterhin Hunger und Unterernährung gebe, stellten anderswo Krankheiten große Probleme dar, die durch zu viele ungesunde Nahrungsmittel begünstigt werden. Das verursache auch enorme Behandlungskosten, sagte sie bei der Eröffnung der 67. Weltgesundheitsversammlung. Die WHO-Chefin kritisierte, dass immer noch Fertignahrung und Getränke mit zu hohem Zuckergehalt allgegenwärtig, bequem und billig seien. Besorgniserregend sei vor allem die Zunahme von Fettsucht unter Kindern. Chan gab die Gründung einer Sonderkommission zur Bekämpfung von Fettsucht bei Kindern bekannt. Die Experten sollten bis Anfang 2015 Empfehlungen vorlegen.

DiePresse.com

GÜNTHER MAURER

Gesundheitsberater, Führungskraft, Zürich, CH

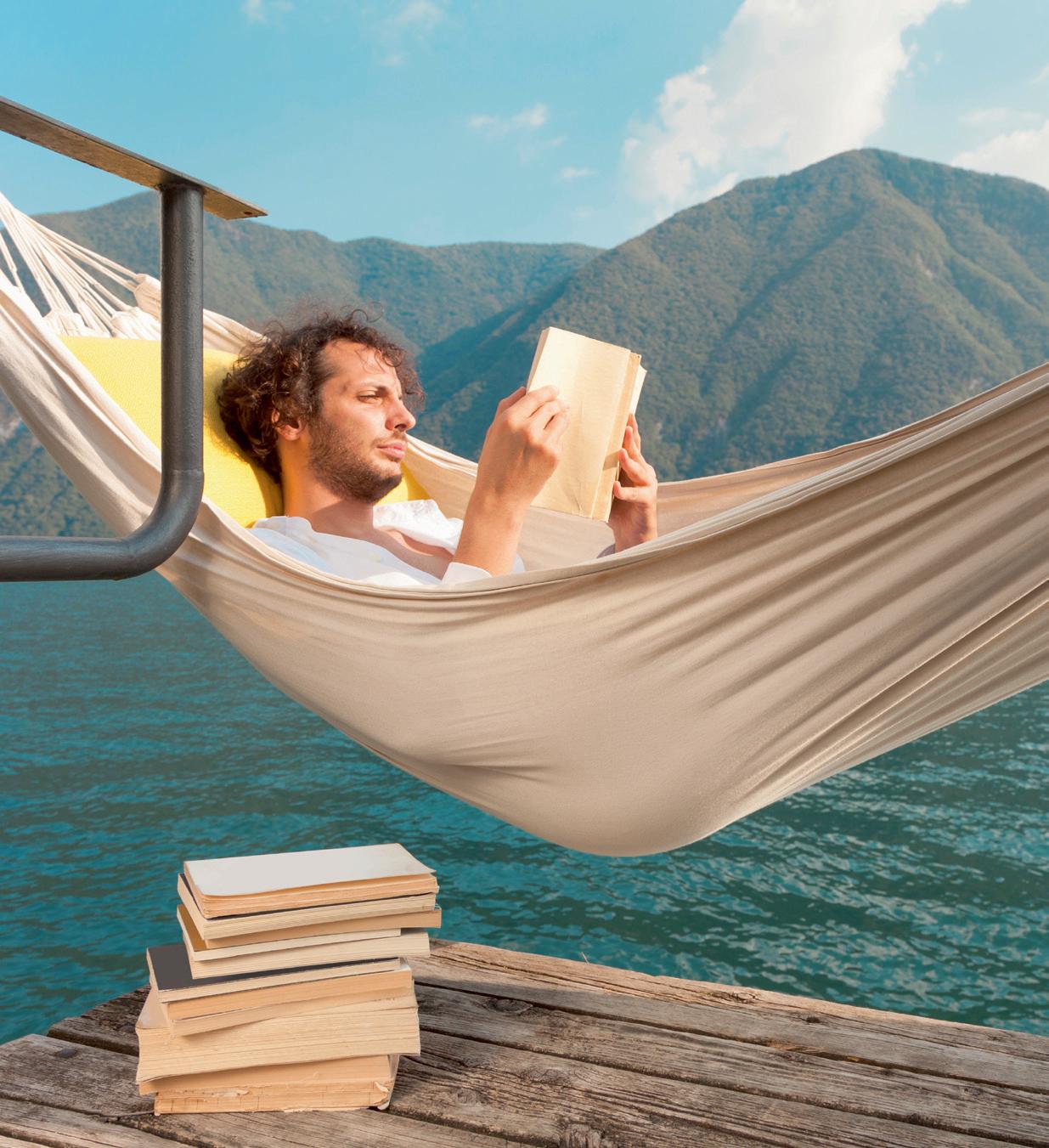

Leben in Balance –wenn weniger mehr ist

«Das Glück besteht darin, in dem zu Maßlosigkeit neigenden Leben das rechte Maß zu finden.» Dieser Ausspruch von Leonardo da Vinci aus dem frühen 16. Jahrhundert ist heute aktueller denn je. Wer wollte bestreiten, dass die Meisterleistung – ein Leben in Balance – immer seltener gelingt? Der Tag beginnt hektisch und endet ebenso. Für Pausen fehlt anscheinend die Zeit, und die knappen Erholungs- und Freizeiten werden entweder totgeschlagen oder mit Events überfrachtet.

Atemlos überleben?

Diese uns bekannte und vertraute Lebenssituation charakterisiert ein Wort des Religionsphilosophen Abraham Joshua Heschel, der beobachtend Folgendes formulierte: «Es gab noch keine Zeit, in der das Be-

dürfnis nach Selbstdarstellung so sehr hervorgehoben wurde wie heute. Es gab jedoch auch noch keine Zeit, in der Selbstdarstellung so selten erreicht wurde, in der so viel Druck ausgeübt wurde, sich Konventionen, Klischees, der Mode und der Norm anzupas-

sen wie heute. Das Ich ist stumm, Worte sind tot und das Gebet ist eine vergessene Sprache. Der Mensch ist in Vergessenheit geraten. Wir kennen seine Wünsche, seine Launen, sein Versagen, aber wir kennen seine letztgültige Bestimmung nicht mehr. Wir

verstehen, was er tut. Wir verstehen nicht mehr, was er bedeutet. Wir stehen mit Bewunderung vor vielen Dingen. Wir wissen nicht mehr, wofür wir stehen.»

Selbstdarstellung, ständige Anpassung und immer neue Herausforderungen sind anstrengend, aufreibend und auslaugend. Vermengt mit Tempo, Hektik und Rastlosigkeit entsteht daraus ein gefährliches Gemisch, das uns den Atem raubt. Und wer kann schon atemlos überleben?

«Leben im Gleichgewicht» …

… ist aus dem Tritt geraten, passt nicht mehr in unsere moderne Zeit, ist antiquiert und aussortiert. Wer es jedoch sucht und in seinem Alltag umsetzt, gewinnt Glück, Zufriedenheit und Gestaltungsraum.

Neulich beobachtete ich ein Kleinkind beim Erlernen der ersten Schritte. Jeder von uns weiß, wie schwierig es ist, das Gleichgewicht zu finden und zu halten. Bald fällt das Kleine nach links, dann nach rechts, sucht helfende Unterstützung und wagt es doch immer wieder von Neuem, Schritte im richtigen Rhythmus und im notwendigen Gleichgewicht zu finden. Hätten wir uns nicht angestrengt und diesen «Niederlagen» getrotzt, würden wir uns bis heute kriechend oder gar nicht fortbewegen. Das richtige, lebensfördernde und glücklich machende Maß erfordert Geduld, Ausdauer und Mut.

Heute denken wir gar nicht mehr darüber nach, wenn wir uns aufrecht und im Gleichgewicht bewegen, selbst in unwegsamem Gelände. Sobald wir jedoch – durch Herausforderungen besonderer Art – «die Balance» verlieren, merken wir dies schnell und schmerzhaft. Im Gegensatz zur Fortbewegung ist die Erhaltung einer gesunden, ausgewogenen Lebensbalance zwischen Körper, Seele, Geist und Sozialem ein lebenslanger Lernprozess. Da-

bei machen sich jedes Extrem und jede Einseitigkeit über kurz oder lang unweigerlich bemerkbar. Selbst «Gutes» und «Gesundes» kann sich ins Gegenteil kehren und mich «stürzen» lassen, wie die steigende Rate an Burnout-Opfern zeigt. Das sind die stillen Dramen zehrender und unbeachteter Überforderung.

Wir leben heute unter der Diktatur des Adrenalins. So konsequent und entschieden wir Diktatoren ablehnen, so freiwillig und gedankenlos akzeptieren wir die Tyrannei von Zeitlimits. Atemlos hetzen wir von der Arbeit in die Freizeit. Die moderne High-Speed-Gesellschaft benötigt unablässig aufpeitschende Reize und entspannende Beruhigungsmittel, damit wir mit der Non-Stop-Kultur einigermaßen Schritt halten können. Beständig griffbereite und nie ausgeschaltete Smartphones erhalten die Hochspannung Tag und Nacht aufrecht. Wo bleibt dabei das Gleichgewicht, der Aus-

gleich im Leben? Angst, Unruhe, Nervosität und Reizbarkeit werden zu unliebsamen, aber häufigen Wegbegleitern. Diese Belastungen wollen beachtet und wahrgenommen werden. Entspannung ist angesagt – aber nicht durch falsche «Freunde» wie Alkohol, Tabak, Drogen etc., die uns als Scheinlösungen in so vielen Bereichen vorgelebt werden.

Mit Maß und Ziel

Maßhalten beschreibt die Fähigkeit, die Mitte zwischen Unter- und Überforderung zu finden und dabei verantwortungsbewusst gesunde Grenzen zu setzen. Dieses persönliche (!) gesunde Maß zu erkennen und danach zu leben, ist langfristig die beste Zukunftsinvestition für ein erfülltes, langes Leben. Während wir einem finanziellen Bonus äußerst aufgeschlossen gegenüberstehen, vernachlässigen wir allzu leicht unsere Gesundheit. Ihr gegenüber sind wir geringschätzig und achtlos.

Thermostat oder Thermometer

Mir persönlich hilft der Vergleich zwischen einem Thermometer und einem Thermostaten. Ein Thermometer stellt passiv fest, was Sache ist – unabhängig von Wärme oder Kälte. Er bestätigt mir, dass ich wegen der Hitze schwitze, die Kälte mich frieren lässt und ich mich wohl fühle, wenn alles im Lot ist. Ein Thermostat hingegen misst nicht nur die Temperatur, sondern regelt diese aktiv auf jenes Maß, das mir guttut. Da gibt es eine beständige Rückmeldung, um beizeiten für den nötigen und erwünschten Ausgleich zu sorgen.

Gelassenheit der Mitte

Der lateinische Begriff «temperare» für «ins richtige Maß bringen» meint, aus verschiedenen Teilen ein geeintes und geordnetes Ganzes zusammenzufügen. Maßhalten sucht und berücksichtigt also die Mitte zwischen den Polen Übertrei-

bung und Mangel und verhilft uns zur gewünschten Balance. Ausgewogenheit vermeidet Extreme jeglicher Art und bemüht sich um ein harmonisches Gleichgewicht, somit um die «Gelassenheit der Mitte» (reden – schweigen | bewegen – ruhen | einatmen – ausatmen | anspannen – entspannen | essen – verdauen | …).

Ein maßloser Mensch überfordert sich auf dem einen oder anderen Gebiet. Er lebt nicht auf der Grundlage eines ausgeglichenen «Lebenskontos», sondern auf «Pump» – mit all den damit verbundenen zerstörerischen Folgen. Die persönliche Lebensqualität erhöht sich durch die positive Auseinandersetzung mit der folgenden Frage: Was und wie viel ist für mich gut? Was fordert mich auf der einen Seite heraus, ohne mich auf der anderen Seite zu unter- bzw. überfordern? Und in welchen Bereichen ist weniger mehr?

Thomas von Aquin fas-

ste diese Gedanken sehr weise zusammen, indem er ausführte, dass der Sinn des Maßhaltens die innere Ordnung des Menschen ist, aus der auch eine «Ruhe des Gemüts» erfolgt –also das Gleichgewicht des Lebens. Unordnung führt vielfach zu Unfrieden. Sie wirft uns aus der Bahn und verleitet nur allzu leicht zum Griff in die Welt der Abhängigkeiten (Alkohol, Aufputschmittel …).

Warum maßlos?

Nicht unwesentlich ist bei der Betrachtung dieses Themas die Frage, was uns zur Maßlosigkeit verführt, warum wir dem Ungleichgewicht im Lebensalltag so leicht erliegen?

Suchen wir Anerkennung? Mangelt es uns an Selbstwert? Fürchten wir, zu kurz zu kommen? Ist meine Rastlosigkeit die Flucht aus der Einsamkeit? Empfinde ich mein Leben als sinnlos? Wenn jemand – wie beim Essen – alles in sich hineinfrisst

und Ärger, Neid, Unzufriedenheit, Ängste usw. kommentarlos schluckt, dem geraten auch sein Denken, Fühlen und Wollen in Unordnung und Unruhe. Die Folge davon ist keineswegs nur ein «Figurproblem», sondern eine seelische Verstimmung unterschiedlichen Ausmaßes.

Noch nie gab es – trotz hohen Wohlstands – gleichzeitig so viele Unzufriedene, Alkoholkranke, Abhängige, Stressgeplagte, aus dem Gleichgewicht Geworfene.

Mach mal Pause!

Zum richtigen Lebensrhythmus gehören Abstand und Pausen. Die schöpferische Kraft braucht Zeit, Muse und Ruhe. Dadurch kommt «Farbe» ins Leben, und selbst der graue Alltag gewinnt an Ausstrahlung und Leuchtkraft. Der Körper gewinnt seine Energie nicht in erster Linie beim Essen, sondern erreicht Wachstum und Dynamik vor allem in den «Pausen», also zwi-

schen Nahrungsaufnahme und Ausscheidung – während der Verdauung. Um das Gleichgewicht in allen Lebensbereichen zu erhalten, ist dieser Zwischenraum unbedingt notwendig. Dadurch wird ein vorangegangener Prozess bearbeitet, abgeschlossen und verdaut. Der unnötige Ballast wird ausgeschieden.

Höchstgeschwindigkeit überschritten?

Der moderne Zeitgeist setzt auf Beschleunigung – im Sport, bei der Arbeit, beim Essen, mit sämtlichen Verkehrsmitteln. Viele sind überzeugt, dass wir mit der maßlosen Beschleunigung ganz gut zurecht- und vorankommen. Körperlich mag das stimmen, doch Geist und Seele reisen gerne langsam und bleiben bei Hektik und Hetze häufig «auf der Strecke», Sie fühlen sich überfahren. Höchstgeschwindigkeiten und eine unmäßige Lebensweise tun ihnen nicht gut. Sie scheinen sich so-

Das Web-Jahr

Amerikanische Arbeitsmediziner stellen eine neue Zeitrechnung auf: Das WebJahr. Sie sagen sogar, ein Jahr vernetzt zu arbeiten entspreche der Belastung von früher drei normalen Arbeitsjahren.

gar vielseitiger zu entwickeln, je maßvoller und beschaulicher die einzelnen Streckenabschnitte des Lebens durchschritten werden. Durch Beschleunigung wird zwar die Quantität erhöht, die Qualität des Lebens jedoch verkümmert. Maschinen sind auf Schnelligkeit programmiert, der Mensch ist aber keine Maschine. Unsere tiefsitzende Sehnsucht gilt einem Leben im Gleichgewicht, andernfalls fühlen wir uns schnell verschlissen und frühzeitig zum Stillstand gezwungen.

Es empfiehlt sich, den inneren Tacho im Auge zu behalten und zu prüfen, wann und wo wir die Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Wenn wir in die falsche Richtung fahren, nützt eine zusätzliche Beschleunigung nichts.

Ein Lernender bleiben

Ich bin selbst ein Lernender auf dem umfassenden Gebiet der Mäßigkeit. Wann immer es mir bewusst wird, dass ich die Balance verliere, und ich entsprechende Gegenmaßnahmen einleite (ob körperlich, seelisch, geistig-geistlich oder sozial), fühle ich mich danach ruhiger und gelassener. Es zahlt sich aus, ein Leben im Gleichgewicht nicht aus den Augen zu verlieren und sich hierfür einzusetzen – denn weniger ist meist viel mehr!

Alkohol mit Maß –oder doch besser abstinent?

STEPHAN FREIBURGHAUS

Chefredaktor «Leben und Gesundheit»

Vor mehr als 20 Jahren führte ich ein interessantes Gespräch mit einem evangelischen Pastor. Als Küchenchef in einem der besten Gourmet-Restaurants der Region war mein ganzer Stolz ein reichhaltiger Weinkeller. Flaschen aus aller Herren Länder und in verschiedensten Preisklassen zierten die Regale. Meine Gesundheit war durch meinen maßlosen Arbeitseinsatz sehr angeschlagen. Kompensiert wurden die Strapazen der vielen Überstunden mit Alkohol und dem Konsum leichter Drogen. Zwei Pack Zigaretten pro Tag waren Standard. Mein Zustand verschlechterte sich zusehends, sodass der Arzt riet, gänzlich auf Alkohol, Zigaretten und natürlich auch auf die Drogen zu verzichten.

«Gegen ein Glas Rotwein zu einem guten Essen ist nichts einzuwenden, ich kann doch mit Alkohol umgehen», argumentierte ich im Gespräch mit dem Pastor. Ohne Umschweife antwortete dieser: «Ich glaube, ich könnte maßvoll mit Alkohol umgehen. Ein Glas Rotwein zum Essen und nichts darüber wäre für mich kein Problem. Aber stellen Sie sich vor, nach einer Vermählung, beim Hochzeitsmahl, trinke ich EIN Glas Wein. Wie weiß der Jugendliche, der mich beobachtet, dass es für mich nur bei diesem einen Glas bleibt?»

Wie verhält es sich mit dem Alkoholkonsum? Ist Mäßigkeit oder doch eher Enthaltsamkeit angesagt?

WHO zu Alkohol und Gesundheit

Gemäß dem diesjährigen «Globalen Status Bericht über Alkohol und Gesundheit» der WHO wurde Folgendes festgehalten:

• Weltweit wurden im Jahr 2010 6,2 Liter Reinalkohol (zu Reinalkohol siehe Infobox) pro Person (15+) konsumiert. Übertragen: 13,5 Gramm Reinalkohol pro Tag und Person.

• Weltweit betreiben ca. 16 % der Trinker (15+) schweres episodisches Trinken (sogenanntes exzessives Trinken oder Rauschtrinken).

• Im Allgemeinen gilt: Je größer der ökonomische Wohlstand eines Landes, umso mehr Alkohol wird konsumiert und umso geringer die Abstinenz. In der Regel haben die Länder mit den höchsten Einkommen auch die höchste Alkohol-proKopf Rate und damit auch die höchste Rate an episodischen exzessiven Trinkphasen.

Weiter hält dieser Bericht fest, dass Alkohol eine psychoaktive Substanz mit abhängigkeitserzeugenden Eigenschaften ist. Psychoaktiv bedeutet, dass Alkohol Einfluss auf den menschlichen Verstand und die menschlichen Leidenschaften nimmt. Alkoholmissbrauch steht weltweit auf Platz 5 der Ursachen für Krankheit, Behinderung und

Tod. Er ist ein ursächlicher Faktor für mehr als 200 Krankheiten und Verletzungen. Er führt zu gesundheitlichen Problemen wie Alkoholabhängigkeit, Leberzirrhose und Krebs. Jährlich sterben ca. 3,3 Millionen Menschen durch Alkoholmissbrauch.1 Zu bedenken ist auch, dass dieser Umstand schwerwiegende soziale und wirtschaftliche Folgen sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft mit sich bringt.

Ein kleines Glas Bier (0,25 l) enthält bei einem Alkoholgehalt von ca. 4,8 Vol.-% ungefähr 10 g reinen Alkohol, ein Glas Sekt (0,1 l) mit einem Alkoholgehalt von 11 Vol.-% enthält etwa 9 g, ein Achtel Glas Wein (0,125 l) mit einem Alkoholgehalt von 11 Vol.-% enthält etwa 11 g reinen Alkohol, mit einem Gläschen Spirituosen (4 cl), etwa einem Schnaps oder Magenlikör, mit einem Alkoholgehalt von ca. 33 Vol.-%, nehmen Sie auch ungefähr 11 g reinen Alkohol zu sich.

BZgA; kenn-dein-limit.de

1 Allein in Deutschland sterben jährlich 14’500 Menschen an den Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums. Damit kommen vier Mal mehr Menschen durch Alkoholmissbrauch ums Leben als durch einen Verkehrsunfall.

Reinalkohol

Rauschtrinken (Binge Drinking)

Die WHO definiert Rauschtrinken (engl. Heavy Episodic Drinking – HED) als den Konsum von 60 oder mehr Gramm Reinalkohol, der mindestens einmal pro Monat zu einem einzigen Anlass eingenommen wird. Dies entspricht in den meisten Ländern 6+ Standard Drinks. Das Maß des konsumierten Alkohols während eines einzelnen Anlasses ist ausschlaggebend für viele akute Konsequenzen des Trinkens – wie Alkoholvergiftungen, Verletzungen und Gewalt. Rauschtrinken ist immer mit schädlichen Folgen verbunden, selbst wenn die durchschnittliche Menge längerfristig relativ niedrig ausfällt. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht sich deutlich. Außerdem steigt die Gefahr, einem Schlaganfall zu erliegen.

Alkoholkonsum auf dem Prüfstand

Wozu alle diese Fakten? Ist es nicht so, dass schlussendlich jeder Mensch selber entscheidet, ob er Alkohol trinkt oder nicht? Und wenn er trinkt, kann er ja auch das Maß selber festlegen, oder? Vielerlei Erfahrungen zeigen, dass das gar nicht so einfach ist. Der Alkohol ist gesellschaftstauglich geworden und wird kaum hinterfragt. Eltern, Freunde, Vorgesetzte und auch der Pastor, der uns traut, trinken Alkohol. Warum sollte man die Sache in Zweifel ziehen? Und dann bleibt immer noch offen, was maßvoll tatsächlich bedeutet? Ist darin inbegriffen, hie und da einen leichten «Schwips» zu haben?

Ein weiterer Faktor ist der Gruppendruck. Eine Feier ohne Alkohol ist unter «normalen» (oder sind sie abnormal?) Jugendlichen und auch Erwachsenen heutzutage beinahe undenkbar. Dabei wird Alkohol unbemerkt zur «Einsteigerdroge», hält her als «Frustkiller» und wird zum unverzichtbaren «Stimmungsmacher» und «Schamtöter». Verdrängt oder

gar nicht erkannt wird, dass er immer mehr Leichen hinterlässt. «Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst – Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst», formuliert Herbert Grönemeyer in seinem Song «Alkohol» treffend.

Oft wird in den Raum gestellt, warum man nicht ab und zu Alkohol in Maßen trinken sollte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Übergang vom Genuss zur Abhängigkeit und zum Missbrauch schleichend erfolgt. Zudem gilt es zu bedenken, dass Alkohol ein Zellgift ist, welches sehr rasch in den Blutkreislauf und damit in alle Körperregionen gelangt, auch ins Gehirn. Unser Reaktionsvermögen wie auch unsere Orientierungsfähigkeit werden beeinträchtigt. Unser ganzes Verhalten wird freizügiger und unkontrollierter. Und die Wahrheit ist doch, dass es letztlich so gut wie nie «bei nur einem Glas Wein oder Bier» bleibt! Sollte nicht alles, was unseren Verstand trübt und uns abhängig machen kann, vermieden werden? Wir entscheiden tatsächlich selber, was wir unserem Körper zumuten wollen.

Und hier gilt es ein weiteres Mal zu bedenken, dass die Gesundheit ein unersetzbares, höchst kostbares Gut ist! Dies wird uns leider häufig erst bewusst, wenn es zu spät ist. So weit muss es aber nicht kommen!

In meinem Leben hat das klare Votum des Pastors Wirkung gezeigt. Seit nunmehr knapp zwanzig Jahren habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr zu mir genommen, geschweige denn geraucht oder Drogen konsumiert. Damit hat sich in meinem sozialen Umfeld sehr vieles zum Guten verändert. Ob ich das ganz ohne fremde Hilfe geschafft habe? Nun, die Entscheidung zu diesem Schritt habe ich selber getroffen. In Sachen «Hilfe» hat mir der Pastor jedoch einen weiteren, wenn nicht sogar DEN Ratschlag auf den Weg gegeben.

Wenn man schwerwiegende Entscheidungen zu treffen hat und im Leben auf Dinge verzichten soll, bei denen man «Trost» und die immer nötiger werdende Kompensation zu finden glaubte, ist es ratsam, «Hilfe von außen» in Anspruch zu nehmen.

Antworten auf die Frage, warum ich nicht trinke

• Weil ich Alkohol nicht mag, trinke ich lieber ein alkoholfreies Getränk.

• Ich bin Sportler, und Alkohol ist schlecht für meine Kondition.

• Mir geht es besser, wenn ich nüchtern bin.

• Früh am Morgen möchte ich fit sein.

• Nichts soll meinen Verstand beeinträchtigen.

• Ich möchte alle meine Entscheidungen mit vollem Bewusstsein treffen.

• Es bringt mir mehr Spaß, wenn ich nüchtern bin.

• Danke, ich verzichte auf Alkohol.

• Ohne Rausch sind meine Abende besser.

• Durch Alkohol bekomme ich schlechte Laune und werde aggressiv.

• Ich möchte mich selbst vor Unfällen schützen.

• Ist nicht mein Ding.

• Ich möchte gerne Herr meiner selbst bleiben.

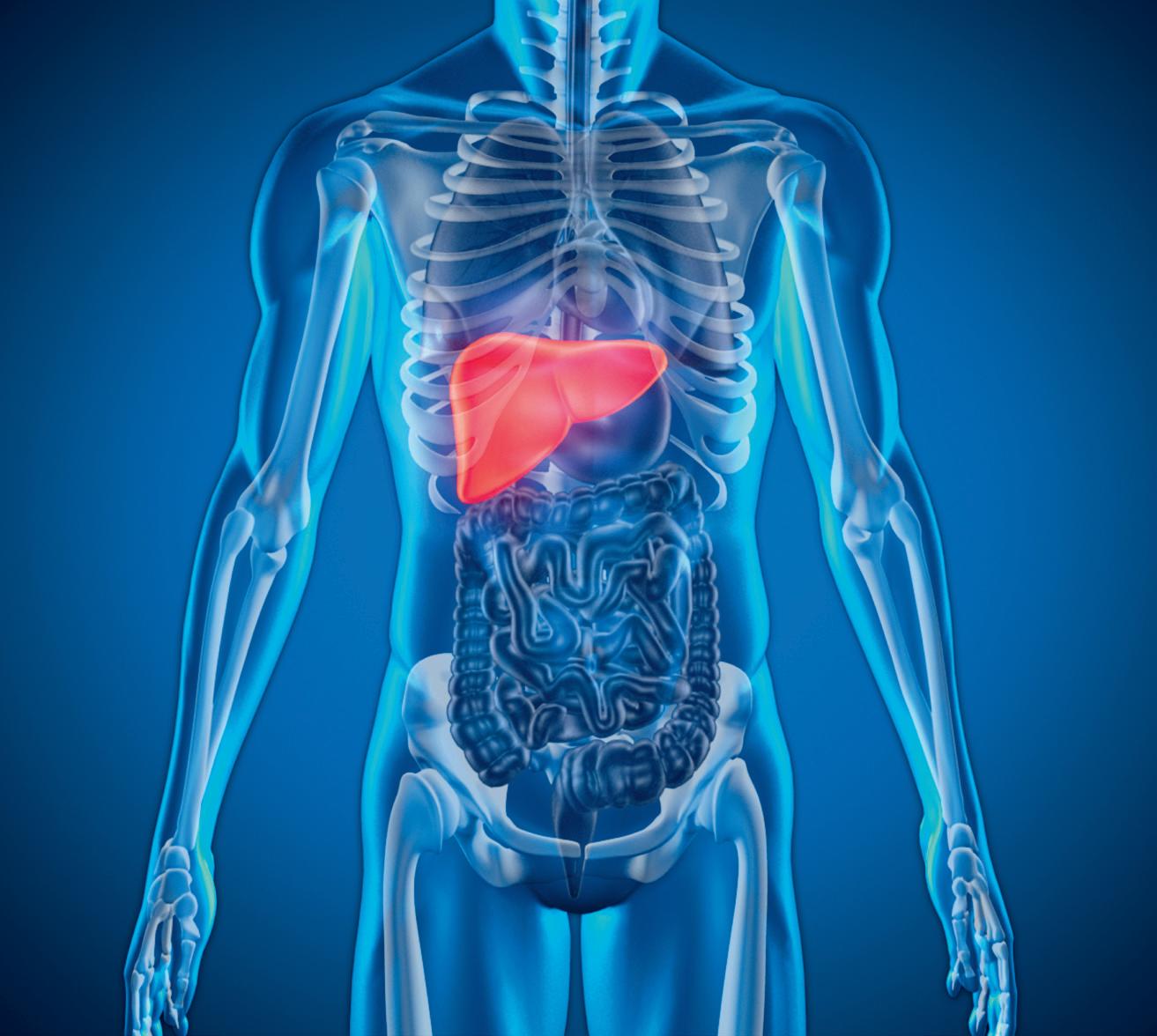

Alkoholabbau

Der Abbau des Alkohols im Blut lässt sich nicht beschleunigen. Es gibt hierfür keine wirksamen Mittel oder Methoden, denn: Die Hauptarbeit bei der Entgiftung, nämlich rund 90 Prozent, übernimmt die Leber, und deren Arbeitstempo lässt sich eben nicht verändern. Die Leber baut –gemeinsam mit Haut und Lunge – etwa 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde ab. Für eine Blutalkoholkonzentration von 1,0 Promille braucht der Körper also mindestens 10 Stunden. Die Geschwindigkeit des Abbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel vom Gewicht und vom Geschlecht der Person. Frauen und leichte Personen bauen Alkohol langsamer ab.

BZgA; kenn-dein-limit.de

VICTOR PARACHIN

Autor, Journalist, Seelsorger, Tulsa, USA

Glückliche Partnerschaft: Utopie?

Worauf es ankommt

Wie es dazu kam

Kürzlich schrieb eine Frau in einer Ratgeberzeitschrift darüber, wie sie ihren Ehemann kennenlernte. An einem Ostergottesdienst, damals 14-jährig, fiel ihr eine Familie besonders auf, vor allem aber deren ältester Sohn Johannes. Er war ein hervorragender Schüler, der die Schule noch vor seinem 16. Geburtstag abschloss. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, meldete er sich ein paar Tage nach seinem 17. Geburtstag zum Wehrdienst. Sie verabschiedete ihn am Bahnhof. Johannes erklärte, er habe die vorangegangene Nacht nicht viel geschlafen, dafür aber für zwei Dinge gebetet – dass er lebendig zurückkommt und die kleine Blonde aus der Kirche auf ihn wartet. Kurz bevor der Krieg vorbei war, kam Johannes für zehn Tage nach Hause. Spontan beschlossen sie zu heiraten. «Das war vor 53 Jah-

ren, und bis heute hätten wir uns kein erfüllteres Leben vorstellen können», schrieb sie.

Utopie?

Heutzutage erscheint die Aussage über 53 erfüllte Ehejahre voller Glück für viele Menschen wirklichkeitsfremd. Und dennoch ist eine erfüllende Partnerschaft keine Utopie. Es gilt im Alltag jene kleinen Dinge zu beachten, die die Liebe über Jahrzehnte hinweg lebendig erhalten und sogar wachsen lassen.

Hier einige wertvolle Impulse für das Gelingen:

1. Mehr über die Liebe lernen Zu viele Menschen beginnen ihre Liebesbeziehung viel zu idealistisch. Sie nehmen fälschlicherweise an, alles werde von selbst laufen. Sie sollten nicht zu idealistisch sein, sondern auf eine machbare Realität

hinarbeiten, indem Sie immer mehr über Liebe und Beziehungen lernen. Lesen Sie Bücher und Zeitschriftenartikel über die Möglichkeiten, eine gute Beziehung zu führen. Warum nicht an einem Kommunikations- oder Eheseminar teilnehmen? Das Lesen dieses Artikels ist bereits ein solcher Schritt!

2. Die Sichtweise des anderen verstehen

Das bedeutet, zuhören zu lernen. Geben Sie Ihrem Partner die Möglichkeit und die Freiheit, seine oder ihre Meinung auszudrücken, ohne ihn oder sie zu unterbrechen, zu beeinflussen oder zu deuten. Lernen Sie, Ihrem Partner wirklich zuzuhören. Wenn Ihr Gegenüber zu Ende geredet hat, wiederholen Sie, was er oder sie gesagt hat, mit Ihren Worten, ohne etwas zu ergänzen oder auszuschmücken. Das klappt gut, wenn man ein-

fach sagt: «Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du ...». Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten als Zuhörer/in, indem Sie die folgende Beobachtung des Schriftstellers John Erskine verinnerlichen: «Wir haben uns nicht von der Stelle gerührt, ehe wir uns zum Standpunkt des anderen durchgerungen hatten».

3. Immer im Gespräch bleiben

Wie beschäftigt Sie auch sind, halten Sie sich mindestens 20 Minuten für ein Tagesrückblickgespräch mit Ihrem Partner frei. Stellen Sie Fragen wie: Wie war dein Tag? Üben Sie sich darin, urteilsfrei zuzuhören, damit Sie eine Atmosphäre schaffen können, in der Sie sich zunehmend sicherer fühlen, um die ganze Bandbreite der Ereignisse in Ihrem Leben zu erkunden. Nehmen Sie sich die Zeit zum Reden, wenn Sie beide gefühlsmäßig dazu bereit sind.

4. Den Sinn für Humor und Freude bewahren

Viel zu oft ist das Leben sehr ernst. Erleichtern und erleuchten Sie Ihre Partnerschaft, indem Sie Ihren Sinn für Humor pflegen und bewahren. Nehmen Sie bewusst die lustigen Dinge im Leben wahr. Geben Sie Acht, dass das schnelle Leben nicht Ihre gemeinsame Freude und Ihr Vergnügen beeinträchtigt. Die vielen Belastungen, denen Paare heutzutage ausgesetzt sind – Arbeit, Pendeln, Haushalt, elterliche Pflichten, Ehrenämter, Kredite tilgen – häufen sich und bedrücken den Alltag. Schrauben Sie das Tempo herunter und schaffen Sie sich Raum für Freude. Ist es nicht so, dass wir gelegentlich zu sparsam sind, wenn es darum geht, Zuneigung zu praktizieren? Zu wenige Umarmungen, zu wenige Komplimente, einfach zu wenig Zeit füreinander! Man sollte anfangen, sein verstaubtes Gehirn wieder darin zu schulen, intensive und ausgelassene Freude zu empfinden. Denken Sie sich etwas aus, was Sie und Ihr Partner heute unter-

nehmen könnten, um Ihre Freude zu steigern.

5. Stets höflich und zuvorkommend sein

Die Höflichkeiten aus der ersten Zeit der Liebe sollten später nicht einfach aufgegeben werden. Behandeln Sie Ihren Partner so, als wäre es Ihre erste Verabredung. Hier ist ein guter Rat aus Leo Buscaglias Buch Born for Love angebracht: «Wenn es um Fremde geht, sind wir oft viel rücksichtsvoller und verständnisvoller als bei unseren eigenen Ehepartnern und Kindern. Interessanterweise sehen wir echte Rücksichtnahme und Sorge für alles Mögliche vor, nur nicht für unsere bessere Hälfte … Dabei kann ein nettes Wort, wenn es ehrlich gemeint ist, Wunder wirken, besonders in Beziehungen, deren Zauber schon erloschen ist. Wir sind in einer Beziehung niemals zu ausgereift oder zu erfahren, als dass wir die kleinen Nettigkeiten vernachlässigen könnten. Wenn sie für Fremde gut genug sind, sind sie es ganz bestimmt auch für die Menschen, die wir lieben».

6. Loyal sein

Bereits im Kindergarten und später in der Schule sind Erzieher und Lehrer bemüht, den Kindern loyales Verhalten beizubringen. Loyalität bedeutet, einer Sache oder einem Menschen treu zu sein, auch wenn diese in Frage gestellt werden. Sie steht in enger Verbindung mit Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit. Sich Freunden gegenüber loyal zu verhalten fällt etlichen Menschen leichter, als sich gegenüber Arbeitskollegen und Vorgesetzten als treu zu erweisen. Sobald wir uns für eine feste Partnerschaft entschließen, sollten unsere Freundschaft und unsere Treue zuallererst unserem Partner gelten. Treue ist das wesentliche Element einer Partnerschaft, «sie und ich, Seite an Seite, das ist die stärkste Kraft, eine unüberwindbare Mauer». Achten Sie darauf, dass,

wenn Sie der Entscheidung Ihres Partners zugestimmt haben und die Sache nicht gut ausgeht, Sie sich als Teil dieser Entscheidung empfinden und sich nicht plötzlich gegen Ihren Partner stellen. Gemeinsam entscheiden bedeutet in jedem Fall die Konsequenzen gemeinsam zu tragen, statt mit Vorwürfen zu kontern.

7. Oft um Verzeihung bitten

Der 2008 verstorbene Schauspieler Charlton Heston war 63 Jahre lang mit der Fotografin Lydia Clarke verheiratet. Nach dem «Geheimnis» seiner erfolgreichen Ehe befragt, antwortete er: «Zunächst musst du die richtige Frau finden. Aber was für den Ehemann noch viel wichtiger ist: Du darfst die Bedeutung dreier wichtiger Wörter nie vergessen: Ich habe unrecht. Damit kommt man viel weiter als mit: Ich liebe dich». Lange und erfüllte Ehen zeichnen sich dadurch aus, dass die Partner erkennen, wenn sie im Unrecht sind und sich für eine verletzende Handlung umgehend entschuldigen. Zögern Sie nicht, ehrliches Bedauern zu zeigen und um Verzeihung zu bitten, wenn Ihre Worte, Ihre Einstellungen oder Ihr Verhalten falsch waren.

Sucht kann jeden treffen

Am Anfang der Sucht steht oft der Genuss. Verschiedene Faktoren wie die individuelle Veranlagung, die Eigenschaften des Produktes oder gesellschaftliche Normen können dazu führen, dass aus dem Genuss eine Sucht wird. Nicht jeder ist gleich suchtgefährdet, und die Empfänglichkeit für suchtfördernde Mittel kann sich im Laufe des Lebens verändern. Sind wir beispielsweise stark unter Druck, in Trauer oder fühlen uns hoffnungslos, sind wir anfälliger und empfänglicher für ein Ausweich- und Kompensationsverhalten. Die «ersehnte» Entspannung am Abend bei einem

Glas Rotwein, die Schlaftablette zum Durchschlafen, die «Belohnung» in Form einer Zigarettenpause oder die Ablenkung von Alltagssorgen im Internet – lauter kleine Belohnungselemente, die, wenn sie über längere Zeit aufrechterhalten werden, vorerst in einer Gewohnheit und anschließend in einer Sucht enden können.

Vom Genuss zur Abhängigkeit: Verschiedene Konsummuster

Ein Glas Wein zu einem guten Essen oder ein Bier zum Fußballspiel: Der Konsum von potentiell süchtig machenden

Substanzen ist fest in unserer Kultur verankert. Die verschiedenen Stoffe können unterschiedlich schnell und stark abhängig machen oder besonders große gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Überdies bergen manche Konsumformen geringere Risiken, andere können hingegen zu schweren Belastungen führen oder sind bereits Ausdruck eines schweren Problems. Wichtig ist, sich zu fragen, weshalb man zu einem Suchtmittel greift. Konsumiert man, weil man sich davon eine Entlastung erhofft, muss man besonders vorsichtig sein. Das Risiko der Wiederholung ist

MARKUS MEURY

Kommunikation und Medien Sucht Schweiz, Lausanne, CH

dann besonders groß. Folgende Konsumformen lassen sich unterscheiden:

Experimentierkonsum: Die Motive für einen Experimentierkonsum, der vor allem bei Jugendlichen vorkommt, sind hauptsächlich Neugierde, der Wunsch nach neuen Erfahrungen, die Suche nach Vergnügen oder eine Anpassung an Gruppennormen.

Freizeitgebrauch: Gelegentlicher Freizeitkonsum hat seinen Grund z. B. in der Suche nach Vergnügen, im Gemeinschaftserleben, in der Suche nach Rausch.

Starker Gebrauch, Missbrauch: Einem Missbrauch liegen oft problematische Motive zugrunde, zum Beispiel Langeweile, der Wunsch nach Vergessen oder die Flucht aus der Wirklichkeit.

Was ist eigentlich Sucht?

Bei einer Sucht ist die Kontrolle über den Konsum verloren gegangen. Andere Interessen werden zugunsten des Konsums aufgegeben. Neben dieser psychischen Abhängigkeit kann es je nach Substanz auch zu einer körperlichen Abhängigkeit kommen. Eine solche liegt vor, wenn eine Substanz in den Stoffwechsel eingebaut worden ist. Bei Absetzen oder Reduktion der Droge kommt es zu körperlichen Entzugserscheinungen. Nicht alle Suchtmittel führen im selben Ausmaß zu einer körperlichen Abhängigkeit, während die psychische Abhängigkeit, das Gefühl, ohne das Suchtmittel das Leben nicht mehr meistern zu können, ein gemeinsamer Nenner aller Suchterkrankungen ist.

Nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) liegt dann eine Sucht (in Fachkreisen generell Abhängigkeit genannt) vor, wenn drei oder mehr der folgenden Kriterien zutreffen:

• Innerer Zwang zum Konsum: Verminderte Kontrollfähigkeit über den Konsum.

• Körperliche Entzugssymptome, wenn der Konsum gestoppt oder reduziert wird.

• Toleranzbildung: Dosis muss erhöht werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

• Andere Interessen werden vernachlässigt, erhöhter Zeitaufwand für die Beschaffung, für den Konsum oder die Erholung vom Konsum.

• Trotz Wissens um bereits vorliegende Gesundheitsschäden wird weiter konsumiert.

Die genaue Diagnose kann nur eine Fachperson (Arzt/Ärztin, PsychologIn, SozialarbeiterIn etc.) mit entsprechender Ausbildung stellen.

Zwei verschiedene Suchtformen: Die stoffgebundenen Süchte und die Verhaltenssüchte

Stoffgebundene Sucht

Drogen sind Substanzen mit psychoaktiver Wirkung, welche aufgrund ihrer chemischen Natur Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben und deswegen Abhängigkeit erzeugen können. Dazu gehören Nikotin, suchterzeugende Medikamente, Rauschmittel sowie Alkohol. Sie werden in drei Wirkungssparten unterteilt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie das Befinden, das Bewusstsein oder das Verhalten beim Menschen verändern können. Man unterscheidet im Allgemeinen Substanzen, die

• beruhigen oder dämpfen (z. B. Alkohol, Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Heroin, Cannabis)

• aufputschen (z. B. Nikotin, Kokain, Ecstasy oder Amphetamine) oder

• Halluzinationen hervorrufen (z. B. LSD oder halluzinogene Stoffe)

Verhaltenssüchte Grundsätzlich kann jede Tätigkeit zur Sucht werden, wenn man sie nicht mehr beherrschen kann, wenn das zugrunde liegende Problemverhalten zu einem eigendynamischen, zwanghaften Verhalten wird und das Leben weitgehend bestimmt. Die bekanntesten Verhaltenssüchte sind: Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Geldsucht, Internetsucht und Essstörungen. Die Suchtentwicklung verläuft ähnlich wie bei stoffgebundenen Süchten. Man braucht das Hochgefühl durch das Übermaß und versucht, das Gefühl immer wieder herzustellen. Je öfter man das tut, desto tiefer gerät man in die Sucht.

Veränderung im Gehirn

Die Abhängigkeit von Substanzen, welche insbesondere die Stimmung, das Denken und die Wahrnehmung verändern (psychoaktive Substanzen), oder aber von Verhaltensweisen, ist das Ergebnis von im Gehirn ausgelösten Anpassungsprozessen. Sucht hat demzufolge nichts mit mangelndem Willen zu tun, sondern mit einer Veränderung der Lernmechanismen im Gehirn, welche die Motivations- und Entscheidungsprozesse beeinflussen. Dies erklärt die Schwierigkeiten der betroffenen Personen, ihr Konsumverhalten zu kontrollieren oder zu stoppen.

Der Sucht-Schaltkreis

Allen Suchtmitteln ist gemeinsam, dass sie auf das «Belohnungssystem» im Gehirn einwirken. Dieses System ermittelt die unerwarteten und positiven Folgen eines Verhaltens in einer Situation und erstellt ein Lernsignal, damit dieses Verhaltensmuster in Zukunft wiederholt wird. Beispiel: An einem anstrengenden Arbeitstag bietet mir jemand eine Zigarette an. Diese entspannt mich, ich fühle mich besser. Mein Belohnungssystem

wird stimuliert und ein Lernsignal ausgesendet. Dank diesem Signal wird «gelernt», dass die Konsequenz meiner Handlung äußerst positiv ist, was mich zur gegebenen Zeit zu einer erneuten Zigarettenpause bewegen könnte. Die meisterforschten psychoaktiven Substanzen sind Alkohol, Nikotin, Cannabis, Kokain und Heroin. Sie alle ahmen die Aktivität körpereigener Moleküle nach und können Neuronen aktivieren oder inaktivieren und dadurch biochemische Reaktionen auslösen.

Neben ihrer je nach Substanz verschiedenen Wirkung auf das Gehirn ist sämtlichen Suchtmitteln ein Merkmal gemeinsam: Sie haben alle eine erhöhte Dopamin-Ausschüttung im Belohnungssystem zur Folge. Während die Dopamin-Konzentration auf natürliche Weise in der Regel nur dann ansteigt, wenn das Verhalten eine positi-

ve und vor allem überraschende Konsequenz hat, erzwingt die Substanzzufuhr den Anstieg. Das Gehirn strebt in der Folge nach einem neuen Gleichgewicht, damit es trotz der psychoaktiven Substanzen normal funktionieren kann.

Verhaltenssüchte ergeben sich aus denselben Lerneffekten und lösen ähnliche biochemische Veränderungen des Gehirns aus wie die an psychoaktive Substanzen gebundenen Suchterkrankungen. Statt aufgrund einer zugeführten Substanz wirkt hier die Dopamin-Ausschüttung durch den Verhaltensreiz.

Die Toleranzbildung: Das Verlangen nach immer mehr

Bei vielen Suchtmitteln müssen bei regelmäßigem Konsum mit der Zeit immer höhere Dosen konsumiert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen, Neben ihrer je nach Substanz verschiedenen Wirkung auf das Gehirn ist sämtlichen Suchtmitteln ein Merkmal gemeinsam: Sie haben alle eine erhöhte Dopamin-Ausschüttung im Belohnungssystem zur Folge.

Zahlen und Fakten

- Alkohol (2012): Neun von zehn Personen in der Schweiz trinken mindestens gelegentlich Alkohol, rund ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung trinkt risikoreich, das heißt, auf eine Art und Weise, mit der diese Menschen sich und andere gefährden. Rund 250ʼ000 Menschen sind abhängig.

- Tabak (2012): In der Schweiz rauchen 25,9 % der Bevölkerung ab 15 Jahren gelegentlich oder täglich. 73 % der Rauchenden konsumieren Tabak täglich, hauptsächlich in Form von Zigaretten.

- Cannabis (2012): 3,2 % der SchweizerInnen geben an, in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Die meisten von ihnen sind unter 35 Jahre alt.

- Heroin, Kokain und Ecstasy werden von 0,1% der Bevölkerung konsumiert (2012), die zwei Letzteren gelten als Partydrogen.

- Spielsucht betrifft in der Schweiz rund 30ʼ000 Personen (2005), Onlinesucht rund 70ʼ000 Personen (2013).

www.suchtmonitoring.ch; www.suchtschweiz.ch

weil sich das Gehirn anpasst, um die Wirkung der Substanz anzugleichen. Die Balance wird verschoben. Beim chronischen Konsum hat sich das Gehirn dermaßen angepasst, dass sich bei einer Unterversorgung mit der Substanz ein Gefühlsgemisch aus Traurigkeit, Ängstlichkeit und Reizbarkeit einstellt. Dieser negative Gemütszustand veranlasst zu einem erneuten Konsum, bei welchem nun nicht mehr die positive Wirkung, sondern das Erreichen eines Normalzustandes im Vordergrund steht. Dies ist beispielsweise beim Rauchen der Fall: Die Mehrheit der täglich Rauchenden tut dies mit der Zeit nur noch zur Vermeidung von Entzugserscheinungen.

stanz, die hier anhand des Zigarettenrauchens dargestellt werden:

Substanz: Erhältlichkeit, Preis, Image (Gefährlichkeit vs. Werbung), Abhängigkeitspotenzial (Tabak gilt als der nach Heroin am zweitschnellsten süchtig machende Stoff).

Beim chronischen Konsum hat sich das Gehirn dermaßen angepasst, dass sich bei einer Unterversorgung mit der Substanz ein Gefühlsgemisch aus Traurigkeit, Ängstlichkeit und Reizbarkeit einstellt.

Wirkung des Entzugs

Beim Entzug wird die durch die regelmäßige Einnahme der Drogen (resp. die durch das Verhalten) angepasste unnatürliche Balance wieder gestört. Das massive Ungleichgewicht in der Funktion der Nervenzellen erklärt die heftigen Reaktionen des Körpers auf einen Entzug. Ein Gleichgewicht stellt sich je nach konsumierter Substanz und individuellen Faktoren erst nach ein paar Wochen bis Monaten wieder ein.

Doch auch nach einem geglückten Ausstieg bleibt das Gehirn für psychoaktive Substanzen empfänglich. Dies erklärt die große Rückfallgefahr.

Risikofaktoren

Die Gründe, weshalb jemand süchtig wird, sind vielfältig und individuell. In der Forschung wird vom Modell der sogenannten Sucht-Trias ausgegangen. Dieses Modell widerspiegelt die vielfältigen Faktoren von Sucht im Dreieck von Umwelt, Individuum und Sub-

Individuum: Genetische Veranlagung, frühkindliche Lebenssituation, Selbstwertgefühl (um dem Gruppendruck standzuhalten), aktuelles Befinden und Belastungen, Zukunftsperspektiven (welche das Gesundheitskapital wichtig werden lassen) versus Desillusionierung, Langeweile und Leere (Suche nach dem «Kick»), Fluchttendenz (Konflikte, mangelnde Selbstsicherheit zur Problemlösung), Risikobereitschaft, Wissen um die Gefahr von Produkten.

Umwelt: Das Vorbild von Bezugspersonen und familiäre Schemen, gesellschaftliche Normen (z. B. Konsumorientierung) und Gesetze, Werbebotschaften, vorhandene Alternativen zu Suchtmitteln oder Verhalten etc.

Um die Suchtgefahr zu vermindern, muss man deshalb auf verschiedenen Ebenen ansetzen: Auf der persönlichen Ebene, also der Vorbeugung (Stärkung der Persönlichkeit und Erfüllung mit «gesunden» Lebensinhalten, also Alternativen) und auch auf der politischen Ebene (z. B. Zugänglichkeit von Produkten und Verbot von irreführenden Werbebotschaften).

Jugendliche speziell gefährdet

Jede Generation kennt ihre spezifischen Gefahren: Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind dies das Rauschtrinken, die Partydrogen und Internet/Soziale Medien. Ab

dem Erwachsenenalter entwickeln sich Alkoholismus und Kokainkonsum.

Jugendliche sind aber besonders gefährdet, eine Sucht zu entwickeln, weil sie auf der Suche nach sich selbst sind und bei ihnen das für die Regulierung und Disziplinierung von Verhalten und Emotionen zuständige Stammhirn noch nicht vollständig entwickelt ist. Zudem zeigt die Forschung, dass sich eine Sucht umso eher entwickelt, je früher jemand mit dem Rauchen oder Alkoholtrinken angefangen hat.

ÜBER SUCHT SCHWEIZ

Sucht Schweiz ist eine private, parteipolitisch und konfessionell unabhängige Stiftung, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgt: Probleme verhüten, die aus dem Konsum von Alkohol und anderen psychoaktiven Substanzen hervorgehen, sowie bereits entstandene Probleme vermindern. Sucht Schweiz konzipiert und realisiert Präventionsprojekte, engagiert sich in der Gesundheitspolitik und der psychosozialen Forschung. 1902 gegründet, hat die Sucht Schweiz-Stiftung ihren Sitz in Lausanne und beschäftigt 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontakt:

Sucht Schweiz, Av. Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne; Tel.: +41 (0)21 321 29 11 info@suchtschweiz.ch; Rat und Hilfe: Gratisnummer CH: 0800 104 104 (Montag bis Donnerstag) 8:30 bis 12:00 und 14:00 bis 16:30; Spendenkonto: 10-261-7.

Staunen und entdecken

ANNA-DORA SARTORIO

Hobby-Naturfotografin, Diemtigtal, CH

«Lernen von der Ameise …»

Es gibt vieles über Ameisen zu lesen, aber diese winzigen und flinken Insekten hautnah in der Natur zu erleben und zu fotografieren, ist etwas ganz anderes. An einem ungestörten Plätzchen finde ich einen Ameisenhaufen. Beim näheren Hinschauen staune ich über den unaufhörlichen und regen Betrieb. Wie kann sich wohl eine einzelne Ameise hier zurechtfinden, ohne ihr Ziel aus den Augen zu verlieren?

Nun setze ich mich ganz nahe beim Ameisenhaufen auf den Boden, natürlich mit dem Risiko, von einigen Tierchen bestiegen und untersucht zu werden. Jetzt sehe ich, wie jede Ameise eine genaue Absicht verfolgt. Ich erlebe gegenseitige Begegnungen, bei denen es aussieht, als ob sie sich beschnupperten oder miteinander etwas Wichtiges zu besprechen hätten, um dann wieder zielsicher ihres We-

ges zu ziehen. Die Tierchen, die oft schwer beladen zu ihrem Hügel zurückkehren, bringen laufend «Baumaterial» wie Tannennadeln, Holzstücke, aber auch Insekten oder andere Kostbarkeiten in den sichtbaren Teil ihres Nestes. Mit ihrer Ladung schleppen sie sich durch Gräser, Ästchen, Steine, Erde und alles, was sich so auf einem Waldboden befindet. Dabei verlieren sie oft ihre

Ich setze mich ganz nahe beim Ameisenhaufen auf den Boden …

Last, aber sie suchen sie wieder. Manchmal fallen sie mit ihrer Beute in Löcher. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus: Die Ausdauer, der Fleiß, die Präzision, mit der diese kleinen Insekten eine so große Leistung bewältigen, sind wirklich beeindruckend.

Ihre Last entspricht oft dem Vielfachen ihrer Größe und ihres Gewichtes! Und wenn sie es nach unendlichen Versuchen al-

leine nicht schaffen, ist Hilfe sofort da! Es kommen zwei, fünf Artgenossen, je nach Bedarf. Sie greifen alle ein. Aber wie ist es möglich, genau koordiniert mitzuhelfen und die Lasten mit eleganten und flinken Bewegungen an das eigentliche Ziel zu bringen? Was da im Stillen geschieht, ist einfach unfassbar! Ich glaube, wir Menschen hätten von diesen winzigen Geschöpfen einiges zu lernen …

Nachdem ich während mehr als einer Stunde auf dem Waldboden in allen möglichen Stellungen herumgekrochen bin, um zu fotografieren, ist es an der Zeit zu versuchen, wieder aufzustehen, Ameisen von Beinen und Kleidern sorgfältig abzuwischen, um dann meinen eigenen Weg fortzusetzen. Daheim freue ich mich, dass einige Bilder gut und scharf herausgekommen sind.

Heilkräfte für Seele und Geist

Interview mit Julian Melgosa, Doktor der Psychologie.

Was machen Sie beruflich und was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?

Zurzeit lehre ich Psychologie an der Walla Walla Universität im Staat Washington, USA. Mit Studenten zu arbeiten gehört für mich zu den lohnenswertesten Erfahrungen – sei es der Unterricht im Klassenzimmer oder die Betreuung der Studenten während eines Praktikums. Die persönlichen Gespräche, bei welchen ich ihnen Empfehlungen und meine Sicht zu einem anstehenden Problem – wie z. B. psychologische Grundsätze in das tägliche Leben übertragen werden können – weitergeben darf: All das ist für mich eine besondere Quelle der Befriedigung.

Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Kenntnis der Prinzipien für mentale Gesundheit im Vergleich zum Wissen über die körperliche Gesundheit?

Aus meiner Sicht gehört die Sorge für unsere mentale Gesundheit zu den wichtigsten Bedürfnissen unserer Zeit. Die körperliche Gesundheit ist zwar genauso wichtig, denn beides gehört ja untrennbar zusammen (mens sana in corpore sano / ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper). Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Regierungen und Organisationen bisher beachtliche Mittel in die körperliche Gesundheitsvorsorge gesteckt haben, aber verhältnismäßig wenig in die Förderung der mentalen Gesundheit. Wir wissen, wie man Krankheiten vorbeugen oder sie heilen kann. Aber nur wenige von uns wissen, was man

tun kann, um Ängsten und Sorgen zu begegnen, wie man seine Gedanken und Emotionen steuern kann, Süchte bekämpft oder die Qualität sozialer Interaktionen verbessert.

Welche Bereiche der «mentalen Gesundheit» sind für Menschen, die in der westlichen Gesellschaft leben, heute von spezieller Bedeutung?

Da möchte ich zwei Bereiche, die zu einem guten Teil für sehr viel Leid in unserer westlichen Gesellschaft verantwortlich sind, besonders herausstreichen: unsere Beziehungen und unsere Denkweise. Die Beziehungen zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz sind vermutlich der wichtigste Einflussfaktor für Glück und Wohlbefinden. Wer Beziehungen pflegt, erlebt größere Zufriedenheit. Der zweite Bereich ist unser Denken: Es ist der Auslöser für eine Vielzahl von Verhaltensweisen. Menschen, die ihre Denkprozesse beherrschen und von gesunden moralischen Werten geleitet sind, leben glücklicher und helfen mit, dass andere dieselbe Erfahrung machen können.

Was für einen Einfluss hat nach Ihrer Erfahrung das Lesen von Büchern und Zeitschriften über mentale Gesundheit? Kann das glücklicher machen?

res Verhaltens und unseres Denkens verstehen. Natürlich werden Menschen, die im geistigen und seelischen Bereich tiefgreifend erkrankt sind, professionelle Hilfe benötigen. Schriftliche Informationen sind da nur ein kleiner Bestandteil der Behandlung. Dennoch kann das Lesen solcher Literatur für alle einen ganz entscheidenden Beitrag zu einem erfüllten Leben leisten.

Dr. Melgosa, gebürtiger Spanier, war Lehrbeauftragter an verschiedenen internationalen Universitäten. Aktuell ist er Dekan der Fakultät für Erziehung und Psychologie an der Walla Walla Universität, USA. Melgosa ist Autor verschiedener international veröffentlichter Bücher. Das Interview führte Christian Alt.

Heilkräfte für Seele und Geist

In einem einzigen Band verschafft Dr. Julian Melgosa dem interessierten Leser einen umfassenden Überblick über jene Probleme, die uns alle direkt oder indirekt betreffen. Die verschiedenen Krisenbereiche werden vom anerkannten Fachmann mit wissenschaftlicher Klarheit und in allgemein verständlicher Sprache analysiert. Dieses populär-wissenschaftliche Buch macht es Ihnen möglich, sich selbst und andere besser zu verstehen und einen aktiven Beitrag zur Lösung von seelischen Problemen und Lebenskrisen zu leisten.

Bücher und Zeitschriftenartikel sind hervorragende Mittel, um gesunde Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu fördern. Sie beeinflussen unsere mentale Gesundheit und liefern den notwendigen Hintergrund, vor dem wir die Wirkung unse-

336 Seiten laminierter Kartoneinband Fadenbindung

Format 20,5 x 27 cm durchgehend farbig illustriert

Preis: CHF 68.00 / € 49.00

Bestelladressen: www.advent-verlag.ch www.top-life-center.at

SYLVIA RENZ Schriftstellerin, Alsbach, D

Vorratsspeicher voll?

Der Herbst ist Erntezeit für viele Obstsorten. Die fleißige Hausfrau nutzt die günstigen Einkaufspreise und kocht Vorräte für den Winter ein. Oder füllt damit die Tiefkühltruhe … sofern darin Platz ist! Meine Truhe steht im Keller. Da komme ich nur selten vorbei und ergreife ein paar Pizzen, damit der Überraschungsbesuch satt wird. Oder ich stecke ein halbes Brot als Vorrat hinein. Bei solchen Keller-Besuchen bin ich dann immer wieder überrascht, was sich in der Truhe alles stapelt. Ach, da sind ja noch Himbeeren vom Frühsommer! Und der Käsekuchen wartet auch noch auf Liebhaber! Ich habe ganz vergessen, dass ich noch jede Menge Brokkoli eingefroren habe! Tja, aus den Augen, aus dem Sinn!

Dieses Prinzip gilt leider nicht nur für Tiefkühltruhen im Keller! Die Kleiderstange ächzt und biegt sich unter der Last der Blusen, Hosen und Jacken, die ich schon jahrelang nicht mehr getragen habe. Warum hängen da sieben lila Shirts, zwei violette Hosen und zwei fliederfarbene? Ich kann doch eh nur eine

Kombination auf einmal anziehen! Na gut, eine für kalte Tage, eine für die Sommerhitze, die anderen sind überflüssig. Nicht nur der Kleiderschrank ist vollgestopft mit Sachen, die wir kaum benutzen – brauchen wir sie denn wirklich, die 150 ungelesenen Bücher, die selten gebrauchten Tischdecken, die 35 Vasen in allen Größen und Farben? Ich hole mir drei Kartons, beschrifte sie mit «Müll», «wertvolle Erinnerungen» und «weiterschenken». Doch die Entscheidung fällt schwer. Wer weiß, ob ich diesen futuristisch geformten Kerzenständer aus Edelstahl nicht doch einmal verwenden möchte? Und meine Shirts und Hosen sind viel zu schade zum Wegwerfen, ich könnte sie in die Kleiderkammer geben. Oder lieber doch behalten? Immer diese Entscheidungen! Ich hole tief Luft und stopfe alle Kleidungsstücke, die ich in den letzten zwei Jahren nicht getragen habe, in die Kiste zum Weiterschenken. Mitten in der Nacht werde ich wach und habe das dringende Bedürfnis, diese Kiste noch

einmal durchzusehen. Nein, ich kann mich unmöglich von diesem Shirt, dieser Jacke trennen! Und die runde, bauchige Glasvase hole ich auch wieder aus dem Karton. Ich hänge irgendwie an dem Zeug!

Warum eigentlich? Brauche ich diese Sachen für mein Glück? Nein, bestimmt nicht! Es ginge auch ohne sie. Auch beim Campingurlaub kommen wir mit wenigen Gegenständen aus. Warum können wir diese Freiheit nicht in unseren Alltag hineinnehmen, die Freiheit zum «Loslassen», zum Entrümpeln und Vereinfachen? Der geniale Theologe Paulus hat geschrieben: «Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig habe oder viel … Überfluss erlebe oder Mangel leide.» (nach Philipper 4, 11-13 NL) Diese Zufriedenheit wünsche ich mir auch. Das Zauberwort heißt: Dankbarkeit! Das Gute im Leben sehen und sich darauf konzentrieren, das macht uns den Kopf frei und die Augen klar.

Kinder und Jugendliche –der wichtigste Teil unserer Gesellschaft

Interview mit Prof. Dr. med. Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Wie der Name des Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) bereits verrät, stehen im Mittelpunkt Ihrer Arbeit Kinder und Jugendliche. Warum nicht auch Erwachsene?

Deutschland verfügt über ein hervorragendes Suchthilfesystem für Erwachsene, möglicherweise das beste weltweit.

Davon profitieren Kinder und Jugendliche aber nach wie vor nur im Ausnahmefall. Das DZSKJ wurde im Jahr 2006 gegründet, um speziell für die suchtgefährdeten und von Suchtstörungen betroffenen Kinder und Jugendlichen neue Präventionsansätze zu entwickeln und Beratungsund Behandlungsstrukturen zu verbessern. Der Aufbau des DZSKJ wurde im Rahmen des Se-

natskonzepts «Drogenfreie Kindheit und Jugend» der Freien und Hansestadt Hamburg ermöglicht.

Ein Ziel Ihrer Institution lautet, «innovative Methoden der Suchtvorbeugung zu entwickeln und zu erproben». Um welche «Süchte» geht es hauptsächlich? Wo liegt das größte Problem?

Der Schwerpunkt der Methodenentwicklung bezieht sich auf die bei Kindern und Jugendlichen im Vordergrund stehenden Suchtgefährdungen. Jeder zwölfte Jugendliche trinkt zu viel Alkohol; Rauschtrinken praktiziert ein Drittel bis die Hälfte der Jugendlichen. 12bis 14-Jährige steigen heute zwar seltener in den Tabakgebrauch ein als noch vor 10 Jahren, doch bereits mit dem Erreichen der Volljährigkeit sind ein Drittel der jungen Männer und Frauen Raucher. Auch der Anteil der cannabiserfahrenen Jugendlichen ist nach einem zwischenzeitlichen Rückgang jüngst wieder auf das viel zu hohe Niveau des Jahres 2004 zurückgekehrt. Die Kinder süchtiger Eltern sind eine weitere wichtige Risikogruppe, für die wir besondere Programme entwickelt und erprobt haben.

Welche Auslöser sind hauptsächlich zu nennen?

Der erste Konsum von Tabak, Alkohol und Cannabis geschieht häufig durch den Einfluss konsumierender Gleichaltriger. Die Frage, ob sich aus einem Probierkonsum ein regelmäßiger entwickelt, hängt dann stärker von personennahen Faktoren ab. Risikofaktoren sind Aufwachsen unter ungünstigen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, Impulsivität und Neugier bei niedriger Selbstkontrolle, äußerliche Verhaltensauffälligkeiten wie Störungen des Sozialverhaltens oder unbehandeltes ADHS, emotionale Probleme vor allem bei weiblichen Jugendlichen, ein konfliktbeladenes Verhältnis zu den Eltern und ein wechselhafter Erziehungsstil, riskante Substanzgebrauchsmuster der Eltern selbst sowie eine genetische Belastung.

Welchen Rat erteilen Sie Eltern in punkto «Vorbeugen»?

Spät anfangen: Das Alter des Erstkonsums von Alkohol

beeinflusst das zukünftige Trinkverhalten: Je früher das erste Trinken stattfindet, desto höher ist das Risiko, im späteren Leben viel Alkohol zu trinken und alkoholabhängig zu werden. Wir raten Eltern, darauf zu verzichten, ihrem Kind einen Probeschluck zu geben; gilt auch für Feierlichkeiten und besondere Anlässe.

Vorbild sein: Das Kind lernt von seinen Eltern. Wir raten Eltern zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Genussmitteln. Eltern sollen ihrem Kind zeigen, dass man auch ohne regelmäßigen Alkoholkonsum Spaß und einen liebevollen Umgang haben kann.

Grenzen ziehen: Eltern sollen ihrem Kind frühzeitig Grenzen aufzeigen und nicht alles durchgehen lassen. Sie sollen transparent und konsequent handeln – beim Setzen von Regeln und beim Umsetzen der Konsequenzen, wenn Regeln nicht befolgt werden.

Hinschauen: Eltern sollen sich ihrem Kind zuwenden und beobachten, wann und wie viel es trinkt. Eltern müssen prü-

fen, ob es sich noch um «harmlosen» Konsum handelt oder dieser schon kritisch verläuft. «Sprechen Sie das Thema an», ist unser wichtigster Rat.

Wie können Kinder selber vorbeugen? Welchen Rat würden Sie ihnen geben?

Der Expertenrat allein hilft in aller Regel nicht weiter. Hilfreich sind kompetente Suchtpräventions-Programme in der Schule, z. B. «Klasse 2000» und «Erwachsen werden», die nachweislich einen positiven Effekt sowohl auf Risikofaktoren als auch auf den Substanzgebrauch ausüben. Die Programme sollten in der Grundschule beginnen und sich möglichst über die gesamte Schulzeit erstrecken. Ferner können systembezogene Maßnahmen zur Verbesserung des Schullebens präventive Effekte auf den Tabak- und Alkoholkonsum von Schülern/innen haben. Klassenwettbewerbe wirken sich ebenfalls vorbeugend auf das Rauchverhalten der Jugendlichen aus.

Was ist unter «Drogenfreier Kindheit und Jugend» zu verstehen? (Auszug Webpage DZSKJ)

Es handelt sich um ein Konzept zur Prävention des Suchtmittelkonsums und dessen Missbrauchs bei Kindern und Jugendlichen, das der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahr 2006 initiiert hat. Ziel ist es, Suchtmittelabstinenz bei Kindern und messbar weniger und späteren Konsum bei Jugendlichen zu erreichen. Das Konzept umfasst folgende Aufgaben: Die gesellschaftliche Sensibilität für Drogenund Suchtprobleme schärfen, Verbesserung der Früherkennung und Frühintervention, Ausrichtung des Hilfesystems auf suchtgefährdete Kinder und Jugendliche, Forschung und Weiterentwicklung der Suchtprävention und frühen Intervention für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Suchtrisiko sowie Reduzierung der Verfügbarkeit von legalen und illegalen Suchtmitteln für Kinder und Jugendliche. Das Senatskonzept ist in

den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt worden. Inzwischen verfügt Hamburg über drei Fachstellen für Suchtprävention, sechs neue Suchtberatungsangebote speziell für Kinder und Jugendliche, sieben Stadtteilkoordinatoren für Suchtprävention sowie mehrere Angebote der Suchtbehandlung vor allem für Kinder und Jugendliche. Die Information der allgemeinen Öffentlichkeit wurde verstärkt, um ein gesellschaftliches Klima gegen den Konsum von Suchtmitteln durch Kinder und gegen einen altersverfrühten und riskanten Konsum von Jugendlichen zu fördern. Um suchtgefährdete Jugendliche besser erreichen zu können, wurde die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Suchthilfe verbessert. Mit zielgruppenspezifischen Maßnahmen wurden Risikogruppen angesprochen. An den Schnittstellen zwischen Jugendhilfe, Schule und Suchthilfe wurde die fallbezogene Kooperation gestärkt. Fachgremien wurden zur verbindlichen und abgestimmten behördenübergreifenden Steu-

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Das DZSKJ bringt die Suchtforschung im Kindes- und Jugendalter in Deutschland und international voran und leistet durch praxisrelevante Ergebnisse einen Beitrag zur Qualitätssteigerung in der Suchttherapie und -prävention. Es bietet qualitativ hochwertige Weiterbildung zur Suchttherapie und -prävention an.

Das DZSKJ wird mit Unterstützung der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen des Senatsprogramms «Drogenfreie Kindheit und Jugend» am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) betrieben. Die Gründung des DZSKJ als universitäre Einrichtung basiert auf der seit vielen Jahren erfolgreichen Arbeit der Drogen- und Alkohol-Ambulanz für Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien am UKE sowie auf der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Beschäftigung der UKE-Forschung mit Substanzgebrauch im Jugendalter.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dzskj.de

erung der Suchtprävention eingerichtet.

«Mäßigkeit» ist das NEWSTARTplus Schwerpunktthema dieser Ausgabe von «Leben und Gesundheit». Kann man «mäßig rauchen», oder «mäßig einen Joint rauchen»? Oder ist bei diesen Substanzen strikte Abstinenz angesagt?

Vom Tabakrauchen und Konsum illegaler Drogen ist aufgrund der hohen gesundheitlichen Risiken vollständig abzuraten. Für Kinder und Jugendliche muss für Tabak und Cannabis die «Null-Toleranz» gelten.

Wie gravierend sind «Spiel- und Mediensucht» – z. B. Computerspiele, PlayStation etc.?

Der übermäßige Mediengebrauch durch Kinder und Jugendliche hat in den vergangenen Jahren in europäischen Ländern stark zugenommen. Eine «Mediensucht» wird in Studien bei 2 % bis 8 % der Jugendlichen nachgewiesen. Eltern und Schule müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, Kinder zu einem kompetenten und regulierten Umgang mit den neuen Medien anzuleiten. Dies setzt eine hohe Medienkompetenz bei Eltern und Lehrern voraus, einschließlich der Bereitschaft, sich mit den Kindern über Nutzungsinhalte, -umfänge und -intensitäten auseinanderzusetzen.

Was raten Sie Menschen, die sich für süchtige Kinder und Jugendliche einsetzen möchten? (Ausbildungen; Zusatzausbildungen; berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen; ehrenamtliche Mithilfe etc.?)

Wer mit süchtigen Kindern und Jugendlichen professionell arbeiten möchte, benötigt zunächst eine solide pflegerische, (sozial-)pädagogische, erzieheri-

sche, ärztliche oder psychologische Grundausbildung. Zusatzausbildungen sind notwendig, wenn die im Hintergrund der Suchtentwicklung stehenden Konflikte für eine Bearbeitung zugänglich gemacht werden sollen. Darüber hinaus benötigen Fachkräfte eine breit gefächerte Palette von Fachwissen und Handlungsoptionen rund um die Lebenswelten von konsumierenden und nichtkonsumierenden Jugendlichen. In Hamburg wird für Mitarbeiter/innen in Jugendhilfe, Schule und angrenzenden Praxisfeldern das «Basiscurriculum Sucht» als zweijährige Zusatzqualifikation angeboten. Die Module im Lehrplan umfassen die Themenfelder «Grundlagen», «Prävention», «Sucht und Familie», «Prävention in Jugendhilfe und Schule» sowie «Intervention». Für alle in der Suchthilfe Tätigen sind regelmäßige Überprüfungen des eigenen Handelns von großer Bedeutung.

Sie haben in Bezug auf Ihre Arbeit für Kinder und Jugendliche drei Wünsche frei. Was wünschen Sie sich?

Gesundheits- und wissenschaftspolitisch Verantwortliche, die den hohen Stellenwert von Suchtprävention und Präventionsforschung erkennen und fördern.

Eine Solidargemeinschaft, die sich um das Wohlergehen jener bemüht, die den wichtigsten Teil einer Gesellschaft ausmachen – Kinder und Jugendliche.

Möglichst viele Kinder und Jugendliche, die von unseren Präventions- und Behandlungsprogrammen profitieren.

Das Interview mit Prof. Thomasius führte Stephan Freiburghaus.

Prof. Rainer Thomasius

Rainer Thomasius wurde am 6. Mai 1957 in Schenefeld bei Hamburg geboren. Er absolvierte sein Medizinstudium in den Jahren 1978 – 1985 an der Universität Hamburg. Er promovierte 1988 mit magna cum laude zum Thema «Lösungsmittelmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen». Sein Werdegang führte ihn vom Neurologischen Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche in Geesthacht an die Universität Hamburg, wo er sowohl in der Psychiatrischen und Nervenklinik als auch in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der Klinik für Neurologie von 1986 – 1994 arbeitete und studierte. 1994 folgten die Habilitation und die Lehrbefugnis für das Fach Psychiatrie an der Universität Hamburg, Thema «Familiendiagnostik bei drogenabhängigen Adoleszenten». 1994 – 2006 war er Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Hamburg. Er war Leiter verschiedener Forschungsgruppen rund um die Thematik «Familientherapie mit suchtgefährdeten Jugendlichen» und weiteren medizinischen und psychischen Forschungsgebieten. 1999 folgten Aufbau und ärztliche Leitung der Drogen- und Alkoholambulanz für Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit 2001 ist er Professor für Psychiatrie und seit 2006 Leiter des DZSKJ. Er wurde mehrfach für seine unermüdliche Tätigkeit ausgezeichnet und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu den Themen Sucht und Familie. Neben seinem beruflichen Einsatz hält er sich gerne in der Natur auf, besonders an der Nordsee, auf Sylt und in Mecklenburg-Vorpommern. Er treibt gerne Sport und liebt Musik.

UTE EGGLER

Gesundheitsberaterin, Wünnewil, CH

Leckeres für den Herbst

Kartoffel-Lasagne (4–6 Portionen)

ca. 10 Lasagne-Blätter

600 g Kartoffeln

600 g Süßkartoffeln

400 g Rote Beete (optional)

3 mittelgroße Zwiebeln, gehackt

100 g Cashewnüsse

400 g Tofu

1 EL Zwiebelpulver

1 TL Knoblauchpulver

2 TL Salz

Olivenöl

1 Rote Beete weich kochen, schälen und in dünne Scheiben schneiden.

2 Kartoffeln und Süßkartoffeln in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden und in 200 ml Wasser mit einem TL Salz bissfest kochen.

3 Zwiebeln mit wenig Olivenöl in Pfanne rösten, dann unter Kartoffeln mischen.

4 Cashewnüsse, Tofu, Zwiebelund Knoblauchpulver, Salz und 300 ml Wasser in einem Mixer cremig mixen. Noch einmal 300 ml Wasser hinzufügen.

5 Auflaufform mit Olivenöl einfetten und etwas Tofucreme auf dem Boden verteilen.

6 Abwechselnd Lasagne-Blätter, Rote Beete-Scheiben (optional), Kartoffelmischung und Tofucreme darüber verteilen, bis alles aufgebraucht ist. Mit Tofucreme abschließen und mit Deckel oder Alufolie bedecken.

7 Bei 180° 30 Min. backen. Deckel entfernen und weitere 10 Min. backen.

© 2014

Fotos:

Ute

Eggler

Kartoffel-Lasagne

Karotten-Gurken-Salat

Karotten-Gurken-Salat (6 Portionen)

600 g Karotten, sehr grob geraspelt

400 g Schlangengurke, sehr grob geraspelt

60 g Rosinen

60 g Sonnenblumenkerne

Salatsauce:

2 EL Nussmus (z. B. Haselnussmus)

½ TL Cumin (Kreuzkümmel), gemahlen

½ TL Ingwer, gemahlen

¼ TL Zimt, gemahlen

¼ TL Knoblauchpulver

1 EL Ahornsirup

2 EL Zitronensaft

Prise Cayennepfeffer ¼–½TL Salz

1 Karotten, Gurken, Rosinen und Sonnenblumenkerne in einer Schüssel vermischen.

2 Zutaten für die Salatsauce mischen und evtl. noch etwas Wasser dazugeben.

3 Salatsauce unter die KarottenGurkenmischung rühren.

4 Servieren.

Ausstieg aus dem Hamsterrad

SAMUEL HIERZER MSc, Psychosozialer Berater, Lauterach, A

Es genügt ein kurzer Blick in unsere Gesellschaft, um zu erkennen, dass einer unserer höchsten Grundwerte in der Leistung gesehen wird. Da wir in einer kapitalistischen Welt leben, ist dies selbstverständlich. Nun ist ja der Wert Leistung an sich nichts Negatives, es kommt nur darauf an, zu welchem Preis man diese Herausforderung erfüllen will oder muss.

Leben in einer Leistungsgesellschaft

Die Tatsache, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, betrifft nicht nur die Geschäftswelt bzw. Führungskräfte und hohe Verantwortungsträger, sondern jeden von uns. Mehr als wir es oft wahrhaben wollen! Unsere Schulen sind ein klassisches Beispiel dafür, wie stark Wertschätzung mit Leistung verbunden wird und wie viele «Leichen» dieses Prinzip hinterlässt. Auch unsere Kindheitserfahrungen sind davon geprägt. Wie oft haben wir uns nur dann geliebt oder geschätzt gefühlt, wenn wir etwas gut gemacht oder den Erwartungen unserer Eltern entsprochen haben! Wenn man genauer hinsieht, wird schnell klar, dass es unseren Eltern nicht anders ergangen ist.

Leistung = Wert?

Unsere Leistung wurde und wird immer mehr mit unserem Wert gleichgesetzt. Dieser Irrglaube beeinflusst unser Leben in so gut wie allen Bereichen. In unseren Beziehungen wird es dann sichtbar, wenn wir uns nicht erlauben, schwach zu sein, weil wir womöglich eine Belastung wären. Die innere Sicherheit, um seiner selbst willen geliebt zu werden, ist eine immer seltener werdende Haltung, die auf keinen Fall selbstverständlich ist. Im Glaubensleben wird unser Leistungsdenken zum Problem, weil es uns in einen nie endenden Kampf mit uns selbst treibt, der meist von

einem harten Umgang ebenfalls mit uns selbst und unserem Umfeld gekennzeichnet ist.

Unerwünschte Folgen

Zu guter Letzt erweisen sich dieser Leistungsmechanismus – unsere neue «Mode-Erkrankung» – und die damit verbundene ständige Unmäßigkeit als eine erstaunliche Gelegenheit, um zu erkennen, wie abhängig man sich davon gemacht hat, in unserer Gesellschaft zu funktionieren und leistungsfähig zu sein. Das Burnout oder die Erschöpfungsdepression folgt auf dem Fuß. Dann geht gar nichts mehr. Man bricht auf allen Ebenen zusammen, wie sehr

man sich auch dagegen wehrt. Letztlich ist dieser Zustand eine natürliche Folge unseres Lebensentwurfs, oder sagen wir, ein radikaler Ausstieg aus dem Hamsterrad, welches einen noch ins Grab gebracht hätte. Im Grunde ist der negative Einfluss dieser Lebenshaltung, nämlich unbedingt Leistung zu erbringen, nachvollziehbar. Banal ausgedrückt erzeugt er Druck, den wir uns selbst machen. Wir stehen unter anhaltendem Stress.

Der Stress und seine Folgen Stress können wir auf physischer, psychischer als auch auf geistiger Ebene erleben, je nach Einflussbereich. In der Stress-

forschung wird zwischen Distress und Eustress unterschieden. Der Distress ist ein hohes Maß an anhaltendem und schädlichem Stress. Bei zu hohem Distress ist die emotionale Überforderung eine natürliche Folge. Der Eustress ist eine gute Form von Stress, die man empfindet, wenn man sich glücklich und zufrieden fühlt.