Don d’organes

07 On jase don d’organes au Parlement

08 Du lait, s’il vous plaît !

09 Si méconnu, tant utile

10 Quand la science rencontre l’éthique

13 S’organiser pour le mieux

13 Donner

07 On jase don d’organes au Parlement

08 Du lait, s’il vous plaît !

09 Si méconnu, tant utile

10 Quand la science rencontre l’éthique

13 S’organiser pour le mieux

13 Donner

19 Le jeu de La Quête

20 Couple au jardin

21 Le conte

22 Chien d’assistance

23 Une belle journée de magasinage

23 45 années

24 Gaëlle

Illustration : Bherg

25 À coup de musique

26 La réduction à la source une priorité

28 Crotte de nez 06 Je suis un fier cyborg

30 Les couleurs de l’automne, une question d’adaptation

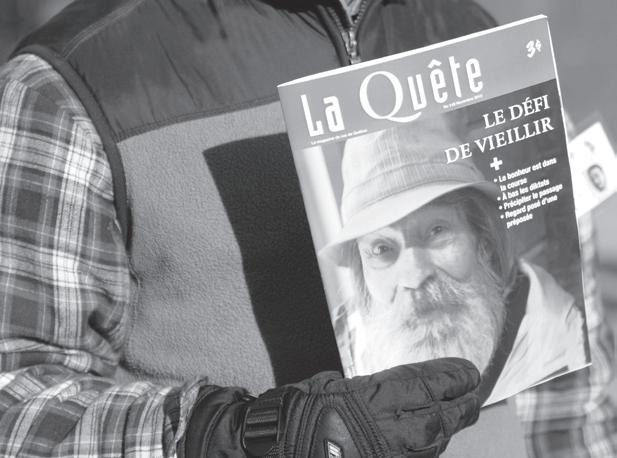

L’Archipel d’Entraide, organisme à but non lucratif, vient en aide à des personnes qui, à un moment donné de leur existence, sont exclues du marché du travail ou vivent en marge de la société. Ces laissés pour compte cumulent différentes problématiques : santé mentale, itinérance, toxicomanie, pauvreté, etc. Dans la foulée des moyens mis en place pour améliorer le sort des plus défavorisés, l’Archipel d’Entraide lance, en 1995, le magazine de rue La Quête. Par définition, un journal de rue est destiné à la vente – sur la rue ! – par des personnes en difficulté, notamment des sans-abri. La Quête permet ainsi aux camelots de reprendre confiance en leurs capacités, de réaliser qu’à titre de travailleurs autonomes ils peuvent assumer des responsabilités, améliorer leur quotidien, socialiser, bref, reprendre un certain pouvoir sur leur vie.

L’Archipel d’Entraide, composée d’une équipe d’intervenants expérimentés, offre également des services d’accompagnement communautaire et d’hébergement de dépannage et de soutien dans la recherche d’un logement par le biais de son service Accroche-Toit. Depuis sa création, La Quête a redonné l’espoir à quelques centaines de camelots.

SUIVEZ-NOUS SUR

Envie de faire connaître votre opinion, de partager vos poésies, de témoigner de votre vécu ? Nos pages vous sont grandes ouvertes. Envoyez-nous vos textes par courriel, par la poste ou même, venez nous les dicter directement à nos bureaux.

Faites-nous parvenir votre texte (500 mots maximum) avant le 1er du mois pour parution dans l’édition suivante. La thématique de novembre : Consommation !

Les camelots font 2 $ de profit sur chaque exemplaire vendu. Autonomes, ils travaillent selon leur propre horaire et dans leur quartier.

Pour plus d’informations, communiquez avec Francine Chatigny au 418 649-9145 poste 109

Nous vous encourageons fortement à acheter La Quête directement à un camelot. Toutefois, si aucun d’eux ne dessert votre quartier, vous pouvez vous abonner et ainsi nous aider à maintenir la publication de l’unique magazine de rue de Québec.

COUPON D’ABONNEMENT 10 PARUTIONS PAR ANNÉE

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Date :

PAGE COUVERTURE

Montage visuel : Émeline Gibert

Conception graphique : Laurie Veilleux

ÉDITEUR

Archipel d’Entraide

ÉDITEUR PARRAIN

Claude Cossette

RÉDACTRICE EN CHEF

Francine Chatigny

DIRECTRICE DE L’INFORMATION

Valérie Gaudreau

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Isabelle Noël

CHRONIQUEUR.SE.S

Philippe Bouchard, Maurane Bourgouin, Martine Corrivault, Claude Cossette et Mathieu Rioux

JOURNALISTES

Gabrielle Cantin, Valérie Gaudreau, Mélodie

Langevin et Isabelle Noël

AUTEUR.E.S

Michel Brisson, Bertrand Cyr, Gaétan Duval, François Gagnon, Renée Perron et Michel Potvin

AUTEUR DU JEU

Jacques Carl Morin

BÉDÉISTE

Martine Lacroix

ILLUSTRATRICE

Bherg

RÉVISEUR.E

Benoit Arsenault et Marie-Hélène Gélinas (http ://www.plumeplume.net)

INFOGRAPHISTE

Laurie Veilleux

IMPRIMEUR

Imprimerie STAMPA inc. (418) 681-0284

COPYLEFT

La Quête, Québec, Canada, 2014 Ce document est mis à votre disposition sous un droit d’auteur Creative Commons « Paternité –Pas d’Utilisation commerciale – Pas de Modification 2.5 – Canada » qui, si ce n’est pas commercial, permet de l’utiliser et de le diffuser tout en protégeant l’intégralité de l’original et en mentionnant le nom des auteurs.

Abonnement régulier 65 $

Abonnement de soutien 80 $

Abonnement institutionnel 90 $

Téléphone :

La Quête est appuyée financièrement par :

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) Financé par le gouvernement du Canada

190, rue St-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3A7

Téléphone : 649-9145

Télécopieur : 649-7770

Courriel : laquetejournal@yahoo.ca

Ma lettre se lit comme je l’écris, vous savez comment je suis.

J’ai aimé le petit présent que vous nous avez préparé cet après-midi (pizza, frites et liqueur) [ndlr. L’auteur fait référence à la rencontre de camelot qui s’est tenue en juin].

J’aimerais vous faire une suggestion d’avoir plus d’occasions pour voir les autres camelots. C’est sûr que le repas est apprécié, mais de rencontrer les autres camelots est vraiment plaisant.

Le partage de notre vécu de camelots m’intéresse. Moi je suis curieux de savoir comment ça se passe… sur la rue Saint-Joseph, en haute-ville, etc. J’aime avoir les trucs des autres et leurs opinions sur notre travail.

C’est pour ça que ce serait bien, si possible, de se réunir cet automne… Et peutêtre en profiter pour manger du blé d’Inde ou des hot-dogs.

Être camelot ça me fait grandir dans ma vie… Pour être franc avec vous, ça me fait travailler des aspects de ma personnalité, mon caractère, ma patience.

Aussi, j’aime ça rencontrer le monde, le monde est fin. Et moi je suis poli aussi… je me retiens de fumer pour ne pas importuner les acheteurs.

Ça me donne l’occasion de me faire des amis… et d’arrondir les fins de mois.

Le thème « don d’organes » a été suggéré par Claude, la camelot qui vend avec son Champion, à la Place d’Youville.

En avril dernier, le député Libéral André Fortin déposait un projet de loi visant à faciliter le consentement de don d’organes et de tissus. Si le projet de loi a été on ne peut mieux accueilli à l’Assemblée nationale, du côté des médecins on émet certaines réserves. Topo de Valérie Gaudreau. Depuis 2014, Héma-Québec gère la seule banque publique de lait maternel au Québec. L’organisation admet avoir du mal à maintenir des approvisionnements constants. Et selon les interlocuteurs rencontrés par Gabrielle Cantin, la source du problème n’est pas seulement la méconnaissance de la population au sujet du don de lait, mais aussi l’ignorance des enjeux liés à la prématurité.

Les parties du corps qui peuvent être « réutilisées » dépassent largement les organes. Plusieurs tissus peuvent être prélevés après le décès d’une personne, être stockés pour une longue période et greffés ultérieurement. Quand on sait qu’un seul donneur de tissus peut aider jusqu’à 75 personnes, ça vaut la peine de s’intéresser au sujet. Isabelle Noël en a discuté avec Josée Larivée, porte-parole à Héma-Québec.

Les besoins d’organes et tissus sont importants, et croissants. La recherche dans le domaine est constante et plusieurs avenues sont étudiées dont l’utilisation des organes d’animaux. Mélodie Langevin présente quelques-uns des enjeux éthiques qu’entraîne cette branche de la recherche appelée la xénotransplantation.

DU CÔTÉ DES CHRONIQUEURS

Martine Corrivault rapporte que seulement 60 % des Québécois seraient prêt à donner des organes et des tissus. Et que même si ces personnes sont consentantes, la famille peut s’opposer au don. Comme quoi, entre *L’intention et l’action*, il y a matière à réflexion.

Des transplantations à saveur transhumaniste ? Claude Cossette se penche sur la question de l’humain améliorée par la technologie et sur ce que cela entraîne de questionnements sur la nature… humaine.

Mathieu Rioux vous invite à une expérience sensorielle tout à fait inusitée dont le but n’est rien de moins que vous prouver que votre propre corps est un fantôme… Intrigant ?

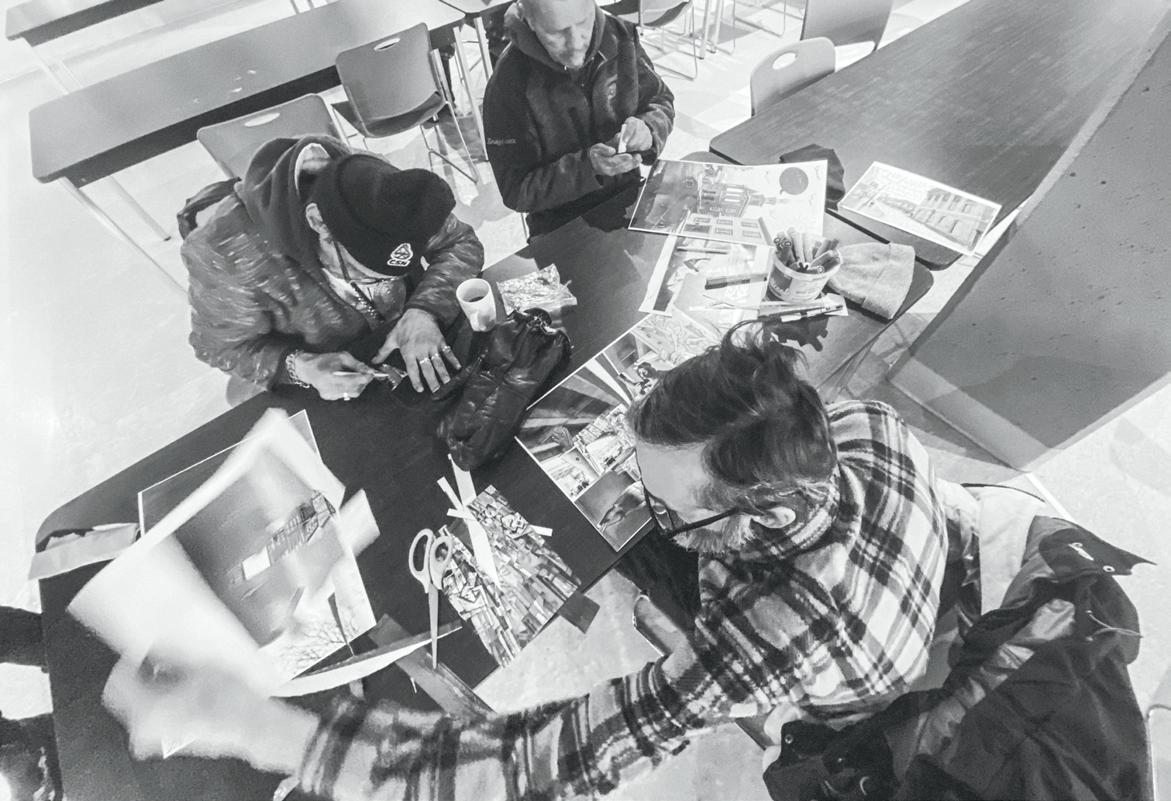

PROJET PILIERS

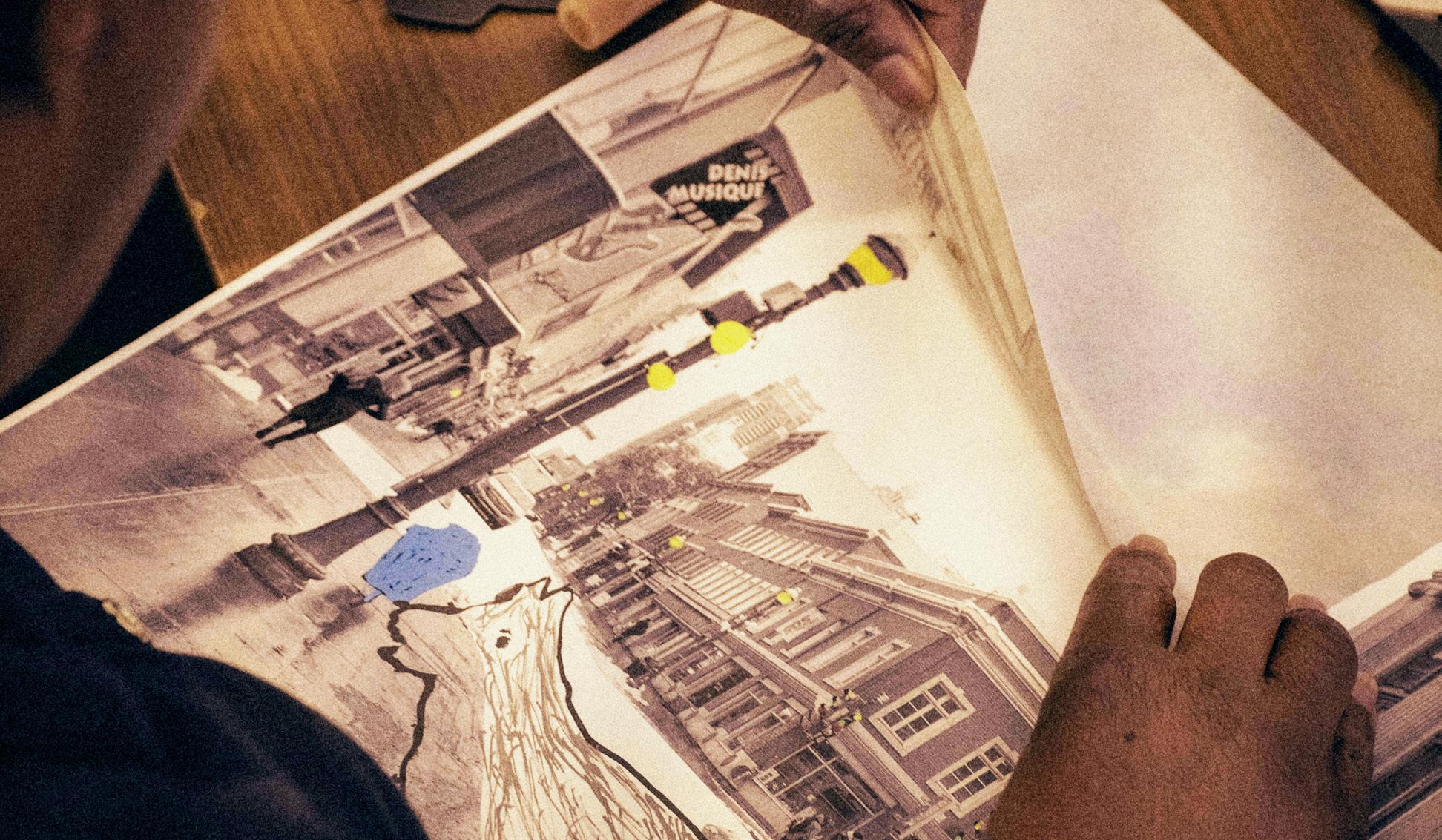

Magali Parent, la responsable de la coordination de la médiation du Projet Piliers a accepté de livrer un témoignage intimiste sur ce projet aux multiples finalités. En bonus, quelques photos prises par Guillaume Fortier lors de ces rencontres.

Bonne lecture !

FRANCINE CHATIGNY

C

Cossette

Je suis un cyborg. Un cyborg est un cybernetic organism ; c’est-à-dire une entité partiellement humaine et partiellement machine. Moi, par exemple : mon foie m’a été transplanté il y a longtemps déjà et, récemment, on m’a également incrusté une puce dans le cerveau qui me tient éveillé aussi longtemps que nécessaire par une simple commande de mon Apple Watch.

LE CYBORG

Bien que je sois cyborg, je suis quand même un être humain. Mes capacités physiologiques et cognitives sont simplement améliorées par des transplantations d’éléments humains prélevés sur d’autres corps ou l’intégration de pièces technologiques mises au point par des chercheurs en laboratoire.

Je ne suis pas une machine, je suis encore moi. Et quand une personne dit qu’elle m’aime, je n’imagine pas qu’elle m’apprécie comme son iPhone ou son auto : elle m’aime, moi, y compris avec les petites composantes qui m’ont été ajoutées.

Un cyborg peut inclure des éléments comme des prothèses, des implants ou des puces électroniques. L’idée derrière le concept, c’est que la fusion entre l’organisme et la technologie permet à l’individu de fonctionner de manière plus efficace ou de compenser des déficiences, voire d’acquérir de nouvelles capacités.

Ces personnes équipées de tuteurs cardiaques ou de prothèses auditives sont déjà à demi cyborgs.

L’accès pour tous aux pièces détachées progresse. Selon l’ONU, il se réalise environ 150 000 transplantations d’organes humains chaque année. Les reins représentent le plus grand nombre, suivis du foie, du cœur et des poumons. On le fait aussi avec le pancréas, les intestins, les tissus de la cornée, de la peau, des os ou les vaisseaux sanguins. Le Nobel d’économie, Alvin Roth, juge que la procédure actuelle consistant à extraire l’organe d’une personne pour le transplanter à une autre est sinistre. « Elle apparaîtra comme barbare dans cent ans », affirme-t-il. Avec le développement de la bio-ingénierie, on produira des prothèses évoluées, des organes artificiels adaptés aux receveurs, éliminant ainsi les rejets.

Avec mon néo-foie et ma puce cervicale, je suis encore moi. Mais je me pose une question : si mon crâne contenait le cerveau d’une autre personne, serais-je encore moi ? Et si, de plus, on l’avait couplé à une puce sur laquelle étaient conservés tous mes souvenirs, toutes mes sensations passées ? Serais-je davantage moi ? Et, en cas de douleur, devrai-je dire « j’ai mal » ou plutôt « j’ai mal à ma puce » ?

Pour le moment, aucun chercheur sérieux ne prétend pouvoir effectuer une transplantation du cerveau ; une telle intervention pose encore de gigantesques défis techniques.

De savants chercheurs animent des laboratoires en robotique médicale (membres artificiels), en neuroprothèses (prothèses bioniques, myoélectriques) ou en neuro-informatique (interfaces cerveau-machine). Le docteur Todd Kuiken a déclaré à la revue scientifique Lancet : « Maintenant, nous essayons de sortir nos recherches des laboratoires. »

Comme les puces que l’on implante sur nos pitous, on insère des prothèses fonctionnelles dans les corps humains. Ainsi, Mathieu Boucher de Québec, s’est fait injecter dans la main une puce reproduisant son laissez-passer d’employé. Dans les chemins de fer suédois, on peut déjà utiliser de tels billets « implantés ». Aussi, Mathieu a déclaré à La Presse : « Je vais maintenant essayer de mettre ma carte d’autobus sur une puce. »

Ces innovateurs travaillent activement à rendre les prothèses mieux intégrées à la vie quotidienne, offrant, par exemple, aux personnes souffrant de handicaps myoélectriques, de connecter de minuscules et puissants ordinateurs à leur moelle épinière. Moi, je suis l’évolution de près. Quand j’aurai profité de toutes ces avancées, je pourrai me dire « transhumain ».

L’ÉTHIQUE

Bien sûr se profilent de gigantesques enjeux éthiques derrière ces développements. Le marché noir d’organes humains sera probablement supplanté par l’exportation frauduleuse de puces. Les caméras urbaines et Google qui nous suivent ? Les puces sous-cutanées en transmettront bien davantage ; médecins, assureurs ou dirigeants sauront tout sur tous. Tant pis pour les ados fugueurs, pour les grand-gueules et autres trolls, pour les crève-faim qui se faufilent aux frontières, pour les libertariens absolus. Et pour les accros du secret.

Et moi, le cyborg ? Mes idées seront-elles encore les miennes ? La propriété intellectuelle de mes articles serat-elle réclamée par les fabricants de mes puces ou par leurs programmeurs ?

Les chercheurs affirment qu’ils régleront les problèmes soulevés par leurs trouvailles. Le fameux Docteur Jekyll et Monsieur Hyde du romancier Robert Louis Stevenson nous rassure en effet : « Faites-moi confiance, diagnostique-t-il, je suis un psychopathe. »

CLAUDE COSSETTE

On est tellement habitués à voir les élus se chicaner à l’Assemblée nationale que lorsqu’ils s’entendent sur un sujet, il faut le saluer. Et le projet de loi du député du Parti libéral André Fortin visant à faciliter le don d’organes et de tissus en est un réjouissant exemple.

Cela prouve que lorsqu’un sujet importe beaucoup pour la société, les parlementaires peuvent s’entendre. Membre de l’opposition au gouvernement de la CAQ de François Legault, André Fortin a déposé son projet de loi le 26 avril 2023 pendant la Semaine nationale du don d’organes et de tissus. La particularité de son projet de loi ? Il instaure ce qu’on appelle la « présomption du consentement ». Cela signifie qu’au lieu d’avoir à préciser qu’on souhaite donner ses organes au moment du décès, il est tenu pour acquis que les organes et les tissus peuvent être prélevés. Une personne qui ne souhaite pas donner ses organes pourra le signifier en signant sa carte d’assurance maladie.

Bref, le contraire de ce qui se fait présentement.

Lors du dépôt de son projet de loi, le député Fortin avait soutenu qu’une telle mesure instaurée en Nouvelle-Écosse a fait augmenter le nombre de dons d’organes de 40 %. Quelques semaines après le dépôt, le 9 juin 2023, le gouvernement a accepté que le projet de loi chemine au Parlement et soit étudié. Puis, en octobre, une motion était approuvée en ce sens par les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale. Cette belle unanimité transpartisane mérite d’être soulignée. Car généralement, les idées ou projets de loi qui viennent de l’opposition ne sont pas les préférés du gouvernement en place.

Pour le député André Fortin, cette nouvelle façon de faire est essentielle, car le nombre de personnes en attente d’une greffe a considérablement augmenté avec la pandémie. « Le don d’organes ne doit plus être un fait rare. Il est temps, au Québec, de légiférer en ce sens pour sauver toujours plus de vies grâce aux avancées spectaculaires de la médecine », a-til dit en avril 2023. La Commission de la Santé et des services sociaux a donc reçu le mandat d’étudier « les moyens facilitant le don d’organes ou de tissus. »

Depuis janvier 2024, plusieurs groupes se sont prononcés. Certains ont toutefois exprimé des bémols sur la notion de consentement présumé. Le Collège des médecins du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec sont notamment venus dire que selon eux, cette nouvelle façon de faire ne serait pas la garantie d’un meilleur système de dons d’organes au Québec. En gros, ils ont soutenu que c’est plus com-

plexe que ça. « Il y a un risque de prélever plus d’organes qu’on peut en greffer : le risque de gaspiller les organes. On n’a pas ce luxe-là », a avancé le président du Collège des médecins, le Dr Mauril Gaudreault. D’autres réserves de personnes entendues devant les élus en commission parlementaire touchent aussi la notion de consentement, la façon dont on pourra s’assurer clairement qu’une personne a signifié qu’elle ne veut pas que ses organes soient prélevés. La place de la famille dans la décision suscite aussi des interrogations.

Au moment de la clôture de la session parlementaire, en juin, les élus se penchaient toujours sur les conclusions ou les recommandations de la Commission. Il faudra donc attendre encore des mois avant de voir si cette nouvelle façon de prélever les organes ira de l’avant. Mais d’ici là, il reste le mérite d’avoir ouvert le débat, à la recherche de solutions pour faciliter le précieux don d’organes. C’est déjà beaucoup.

VALÉRIE GAUDREAU

Au Québec, plus de 6 000 bébés prématurés naissent chaque année. De ce nombre, un millier d’entre eux profitent de la banque publique de lait maternel d’Héma-Québec. Malgré ce rôle essentiel, l’organisme qui assure la gestion des dons de lait maternel se désole du manque de reconnaissance qui persiste.

« La meilleure chose pour un bébé prématuré, c’est le lait de sa propre mère, mais il arrive que la mère ne puisse pas allaiter », explique Christian Renaud, pédiatre microbiologiste infectiologue et directeur médical en microbiologie et épidémiologie chez Héma-Québec. « C’est là que le lait de banque arrive en jeu. Par exemple, si la mère n’a pas suffisamment de lait, est malade, prend certains médicaments ou même décède, les médecins néonatologistes vont se tourner vers le lait de banque », ajoute-t-il.

La banque publique de lait maternel compte sur la générosité de mères qui offrent leurs surplus de lait. L’organisme assure le traitement, la pasteurisation et le transfert vers les centres hospitaliers. Le lait récolté est ensuite utilisé pour faciliter le rétablissement d’enfants nés avant 32 semaines de grossesse. Le lait de banque permet de nourrir les enfants prématurés chez qui

l’allaitement est un enjeu pour diverses raisons, mais prévient également le développement d’une maladie intestinale « relativement fréquente et assez morbide chez les prématurés », soutient le Dr Renaud. Cette complication, l’entérocolite nécrosante, pourrait être évitée dans 50 % des cas avec l’utilisation du lait de banque, explique le Dr Renaud.

« Quelque 1,5 % des femmes qui ont une grossesse vont s’inscrire chaque année à la banque de lait. Ce n’est pas beaucoup. Et du 1,5 % des femmes qui s’inscrivent, ce sont 70 % qui vont se qualifier », indique Christian Renaud. Certains des motifs de disqualification chez les donneuses sont la prise de médicaments, un délai trop long depuis le dernier accouchement et le tabagisme.

Le médecin assure que des efforts sont faits auprès des universités et des centres de formation pour que les spécialistes de la santé présentent d’emblée la banque de lait aux femmes qui ont accouché. Toutefois, l’éducation ne suffit pas encore à assurer un apport constant de lait maternel à la banque. « Nous n’avons pas atteint d’équilibre où l’on sent qu’un nombre de personnes va s’inscrire spontanément. Ce n’est pas assez

16 bébés prématurés naissent au Québec chaque jour et la banque de lait maternel d’Héma-Québec vient en aide à plusieurs d’entre eux. (Photo libre de droits)

connu. Il faut toujours faire des poussées médiatiques pour que ça augmente. On est souvent en train de faire le yoyo », décrit Christian Renaud.

« ÇA NE SE PEUT PAS QUE

PERSONNE N’EN ENTENDE PARLER »

Ginette Mantha, directrice générale et fondatrice de Préma-Québec, rappelle que la banque de lait maternel chapeauté par Héma-Québec s’inscrit dans un enjeu plus vaste qui est lui-même méconnu : la prématurité. « Ce n’est pas juste le don de lait qui est méconnu, c’est la prématurité au complet. Les gens n’ont aucune idée de ce que c’est », déplore-t-elle. À la tête de l’organisme ayant pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants prématurés, Ginette Mantha constate quotidiennement le malaise entourant les accouchements précoces et les complications qui en découlent. Selon elle, ce même sentiment d’inconfort nuit également à la reconnaissance du don de lait. « Il y a tellement d’enseignements et de sensibilisation à faire », ajoute-t-elle.

La fondatrice de Préma-Québec entrevoit toutefois le futur de façon positive. Elle remarque les avancées qui sont faites notamment dans l’accompagnement et l’implication des parents d’enfants prématurés. « On avance, mais ce sont de petits pas qu’on fait tranquillement. Je suis remplie d’espoir. Sinon, je lâche », lance Mme Mantha en riant. « C’est en étant conscient de la situation qu’on s’assure que ça avance. Je suis confiante, vraiment », conclut-elle.

Quand on parle de don d’organes, on pense tout de suite aux cœurs, aux reins et aux poumons transplantés in extremis qui sauvent la vie de milliers de personnes. Mais au-delà des organes, plusieurs parties du corps telles que la cornée, les tendons ou la peau peuvent être prélevées à des fins de greffe. Faire le don précieux, mais méconnu de ces « tissus humains » peut complètement révolutionner la vie d’une personne vivant avec un problème de santé grave.

« Le don de tissus [provenant d’un seul corps humain] peut permettre jusqu’à 20 personnes de retrouver une qualité de vie », explique Josée Larivée, porte-parole à Héma-Québec en entrevue à La Quête. « C’est phénoménal, et c’est un peu donner au suivant à quelqu’un d’autre qui en a grandement besoin ».

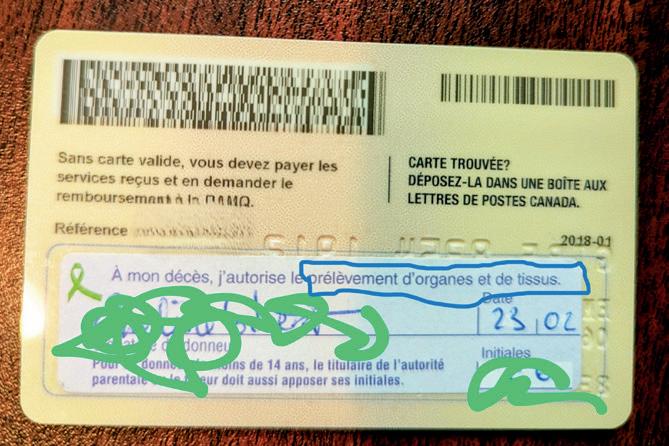

Malgré le fait que le don de tissus soit inclus dans le fascicule de consentement et sur l’autocollant signé et apposé sur la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), il passe souvent inaperçu à côté du don d’organes. Pourtant, il comprend un vaste répertoire de dons possibles, catégorisés sous cinq grandes familles de tissus humains.

La première inclut toutes les parties musculosquelettiques du corps comme les tendons, les os, les ligaments ou les têtes fémorales (l’extrémité de l’os qui se trouve dans la cuisse). La deuxième grande famille comprend les tissus cutanés, ou plus simplement, la peau. « Elle sert surtout aux grands brûlés. On

va utiliser les banques de peau pour déposer sur les plaies, et ça va servir de pansement temporaire », explique Mme Larivée.

Les tissus cardiaques forment quant à eux la troisième grande famille, plus précisément les valves du cœur. « On a aussi la famille des tissus oculaires, alors on pense aux cornées, et les tissus artériels, donc l’aorte abdominale et les artères », termine Josée Larivée. Avec un tel éventail de greffes possibles, il est facile de s’imaginer à quel point donner ses tissus est crucial pour le système hospitalier.

DONNER SES TISSUS : COMMENT ÇA SE PASSE ?

Il faut d’abord savoir que l’on peut prélever un organe sur une personne vivante, mais pas les tissus qui ne peuvent être prélevés que sur une personne morte.

Josée Larivée rappelle qu’il faut plus qu’officialiser son consentement de dons auprès de la RAMQ. « L’autre élément qui est tout aussi important, c’est de le dire à sa gang, à ses proches : l’être aimé, les enfants, les parents, etc. Notre volonté devient claire une fois que tout le monde est mis au courant », indique-t-elle. En effet, Héma-Québec ne prélèvera rien du corps d’une personne décédée sans le consentement des proches, et ce, même si le défunt a signé sa carte de la RAMQ.

Une fois le consentement obtenu, l’organisme québécois procédera à l’évaluation des tissus du donneur. Certains seront admissibles, d’autres non. « Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on va refuser un don, et parfois, on n’en a simplement pas besoin au moment du décès ». Donc tous les prélèvements mènent à une greffe : rien n’est prélevé qui ne sera pas utilisé dans un avenir proche. Une fois que le tissu est enlevé, ce dernier sera traité et conservé jusqu’à la greffe par le chirurgien.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’âge n’est pas toujours un obstacle pour être donneur de tissus : dans certaines situations, il est possible d’être donneur jusqu’à l’âge de 85 ans, comme dans le cas des tissus oculaires, par exemple. Josée Larivée explique que, selon le type de tissu, les âges acceptés varient, mais que l’important reste que les possibilités sont grandes, même pour les valves cardiaques qui, par exemple, sont acceptées de la naissance à 60 ans.

Selon le rapport annuel préparé par Héma-Québec, en 2022-2023, 901 donneurs ont été prélevés pour le don, et 5 436 tissus ont été distribués dans les centres hospitaliers. Comme le don d’organes, le don de tissus demeure un choix personnel qui doit être communiqué autour de soi. On ne peut nier que ces derniers seront plus utiles pour quelqu’un d’autre une fois notre décès constaté, et cela peut parfois alléger la peine de nos proches en pensant qu’on revit un peu par la personne qui reçoit ce précieux cadeau.

« À notre décès, on a l’occasion de perpétuer des valeurs d’altruisme. On pense souvent à ce qu’on va léguer, comme les biens matériels, ou les sous accumulés au cours d’une vie. Mais on peut aussi penser qu’on peut donner des morceaux de notre corps qui sont encore très fonctionnels au moment de notre mort », lance candidement Mme Larivée. « Ça permet même, des fois, de donner un sens à une mort qui n’en a pas. »

La xénotransplantation, ou xénogreffe, qui consiste à transplanter des organes ou des tissus animaux dans des corps humains, suscite à la fois espoirs et controverses. En 2024, alors que les progrès scientifiques dans ce domaine sont de plus en plus prometteurs, les questions éthiques, sociales et médicales demeurent au cœur des débats.

De la première consultation publique au Canada, en 2001, aux récentes avancées médicales aux États-Unis, l’évolution de la xénotransplantation soulève quelques dilemmes auxquels s’est intéressés La Quête.

L’histoire moderne de la xénotransplantation remonte aux années 1960, lorsque des organes de primates ont été transplantés chez des patients humains. Ces premières tentatives, bien que pionnières, ont été marquées par des échecs répétés, les patients ne survivant que quelques semaines après la procédure. Ces résultats décourageants ont conduit à un recul temporaire des efforts dans ce domaine jusqu’à ce que le porc soit identifié comme une alternative plus viable.

L’ÉLU

En effet, les porcs présentent une grande compatibilité biologique avec les humains. Leurs organes sont similaires en taille et en fonction aux organes humains. Contrairement aux primates, dont les tissus sont souvent rejetés immédiatement par le système immunitaire humain, les porcs peuvent être plus facilement modifiés génétiquement afin de réduire les réactions immunitaires violentes qui peuvent se produire lors de la transplantation.

De plus, les porcs présentent un risque moindre de transmission de maladies aux humains par rapport aux primates, car ils sont moins sus-

ceptibles de partager des virus et des pathogènes qui posent des risques sanitaires élevés.

En plus des avantages biologiques, les porcs sont préférés pour des raisons pratiques et éthiques. Ils se reproduisent rapidement et en grand nombre, ce qui assure une disponibilité stable et renouvelable d’organes pour la transplantation. Leurs coûts d’élevage et de soins sont également beaucoup plus bas comparés à ceux des primates.

Sur le plan éthique, l’utilisation des porcs est moins controversée, car ils sont déjà largement élevés pour la consommation alimentaire, contrairement aux primates qui sont vus comme nos proches cousins dotés d’intelligence.

L’ensemble de ces facteurs a su régler les problématiques rencontrées avec les primates lors de la xénotransplantation et a fait du porc le donneur d’organe par excellence.

En 2001, le Canada a organisé une consultation publique pour évaluer la xénotransplantation. La majorité des Canadiens ont reconnu l’urgence de la pénurie d’organes, mais se sont prononcés contre cette pratique. Ils ont plaidé pour explorer d’abord d’autres options comme la prévention, l’élargissement du bassin de donneurs humains, la mise au point de prothèses mécaniques de substitution et l’aide à la recherche sur les cellules souches.

Ils ont souligné la prudence nécessaire face aux risques sanitaires inconnus et ont recommandé l’élaboration d’un cadre réglementaire strict avant toute autorisation. L’accent a été mis sur l’importance de l’éducation publique et du débat continu sur ce sujet complexe.

En janvier 2022, une étape majeure a été franchie par l’équipe de l’Université de médecine du Maryland qui a réussi à greffer un cœur de porc génétiquement modifié à un patient de 57 ans atteint d’une maladie cardiaque terminale. Cette intervention sans précédent a permis au patient de survivre plusieurs mois avec un cœur de porc, ouvrant de nouvelles perspectives pour la xénotransplantation.

Plus récemment, en septembre 2023, l’hôpital NYU Langone de New York a établi un nouveau record en maintenant en vie un rein de porc génétiquement modifié dans le corps d’un humain en état de mort cérébrale pendant deux mois. Cette réussite marque une avancée significative dans la recherche de solutions à long terme pour la pénurie d’organes.

AVANTAGES DE LA XÉNOTRANSPLANTATION

COMBLER LA PÉNURIE

D’ORGANES

La xénotransplantation est considérée comme une solution potentielle à la pénurie mondiale d’organes. La capacité de produire des organes animaux compatibles pour les humains pourrait sauver de nombreuses vies et réduire les listes d’attente.

ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX TRANSPLANTATIONS

Les organes génétiquement modifiés peuvent offrir des solutions à des populations qui ont historiquement été désavantagées dans le processus de transplantation. Par exemple, les personnes issues de groupes racisés ont souvent moins de chances de trouver un donneur compatible en raison de divers facteurs génétiques et socio-économiques. La xénotransplantation pourrait uniformiser l’accès aux transplantations pour ces groupes.

INCONVÉNIENTS ET CONTROVERSES

RISQUES MÉDICAUX ET SANITAIRES

Les risques liés à la xénotransplantation ne sont pas négligeables. Le rejet immunitaire reste une complication majeure, même avec des organes génétiquement modifiés pour réduire ce risque. De plus, la possibilité de transmission de pathogènes animaux à l’homme pose un risque sanitaire important, potentiellement capable de provoquer de nouvelles pandémies.

DÉPENDANCE AUX

IMMUNOSUPPRESSEURS

Les patients ayant reçu une xénotransplantation doivent souvent prendre des médicaments immunosuppresseurs puissants pour éviter le rejet de l’organe. Ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires graves et augmenter le risque d’infections, de cancers et d’autres complications.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX

La xénotransplantation soulève également des questions psychologiques et sociales. Les patients peuvent être stigmatisés ou ressentir un malaise à l’idée de porter un organe animal. De plus, la crainte de transmission de maladies aux proches peut entraîner des répercussions sur la vie sociale et familiale des patients.

QUESTIONS ÉTHIQUES ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

Bien que les risques sanitaires et la pénurie d’organes dominent le débat sur la xénotransplantation, la

SOURCES :

question du bien-être animal reste un point crucial, même si elle est souvent reléguée au second plan. Lors de la consultation publique canadienne de 2001, bien que la majorité des discussions aient porté sur les implications pour les patients humains, plus de la moitié des participants ont soulevé des préoccupations éthiques quant à l’élevage d’animaux pour la xénotransplantation. Pour les antispécistes qui prônent l’égalité morale entre les espèces et qui s’opposent à l’exploitation des animaux par les humains, l’idée même de sacrifier des animaux pour leurs organes est fondamentalement inacceptable. Ces défenseurs estiment que le bien-être animal devrait suffire à disqualifier la xénotransplantation, indépendamment des avantages potentiels pour les humains.

Ainsi, alors que les aspects humains de la xénotransplantation continuent d’être les principaux arguments pour ou contre cette pratique, le débat éthique sur le traitement des animaux mérite une attention égale et pourrait profondément influencer les futures politiques et décisions dans ce domaine.

UN DÉBAT QUI EN VAUT

ENCORE LA PEINE ?

Alors que le débat sur la xénotransplantation persiste, il est légitime de se demander si cette voie mérite toujours d’être explorée. Depuis plus de 20 ans, des alternatives pour combler la pénurie d’organes ont été identifiées et sont en constante évolution. Ces alternatives incluent l’augmentation des dons d’organes humains, le développement de pro-

thèses mécaniques, la recherche sur les cellules souches et la prévention des maladies.

Malgré les progrès technologiques prometteurs dans le domaine de la xénotransplantation, les préoccupations éthiques et sanitaires restent prégnantes. Le bien-être animal, les risques d’infections et les implications sociales soulèvent des objections sérieuses.

À l’heure où d’autres solutions progressent, peut-être plus sûres et éthiquement moins controversées, il est crucial de réévaluer la pertinence de la xénotransplantation. Les arguments contre cette technologie sont nombreux et conséquents. Il est donc pertinent de se demander si le débat vaut la peine d’être poursuivi, ou si notre attention et nos ressources ne seraient pas mieux investies dans des options alternatives qui sont déjà en train de transformer le paysage médical.

MÉLODIE LANGEVIN

1. Association canadienne de santé publique. (2001). Consultation publique sur la xénotransplantation. Consultation publique 2001 — le Canada doit-il donner son feu vert ?

2. La Presse. (2022). Produire du porc pour des organes humains : un débat éthique. La Presse

3. Radio-Canada. (2023). Xénogreffe : Rein de porc dans un humain. ICI Radio-Canada

4. Centre de bioéthique de l’Université de Sherbrooke. (2021). Xénotransplantation. Université de Sherbrooke

5. Régis, G. (2000). Xénotransplantation : enjeux normatifs et sociaux. Thémis.

Au début de l’été, mon amie Valentine qui se préparait à partir en vacances, m’a demandé si j’avais collé, derrière ma carte de la RAMQ, le petit signet d’autorisation pour le prélèvement d’organes et tissus humains, en cas de décès.

Sa question m’a paru si bizarre que je lui ai répondu :

« Es-tu malade ? As-tu l’intention d’avoir un accident grave pendant ton voyage ? Tu veux savoir si je serais donneuse après ma mort? » Avec un sourire et un geste de la main, comme un politicien, elle a dit :

« Non, non, c’est une question purement hypothétique venue quand j’ai visionné à la télé un vieux reportage sur les processus de transplantations d’organes. Au Québec, la procédure n’est pas automatique en cas d’accident. Alors, l’as-tu signée, ta carte ? »

Sans trop comprendre où elle voulait en venir, je me suis dit que donner de l’espoir c’est beau, mais quand la réalité se présente... Selon les statistiques, 92 % des Québécois sont favorables au principe des transplantations, mais, face à une réalité qui impose d’agir, nous ne serions plus que 60 %. Il faut un cas de force majeure, une situation de vie ou de mort ou la possibilité d’améliorer la vie d’une personne chère pour commencer à s’interroger, à sérieusement réfléchir aux options et à s’engager — ou pas — dans les procédures nécessaires. Vraiment, une question théorique à laquelle personne n’a la moindre envie d’être confronté. Ce qui n’empêche pas de le coller, le petit bout de papier derrière la carte de la RAMQ, en se disant que si le pire devait arriver, ça pourrait devenir un miracle pour quelqu’un ou, pour soi, une manière de survivre, de continuer à vivre, mais à travers un autre. Mais quand tout va bien, on oublie ça… Jusqu’au jour où un reportage ou un dossier dans les médias éveille l’intérêt d’un proche ou soulève des interrogations qui restent sans explications satisfaisantes.

Valentine faisait allusion au travail de Chantal Lavigne et Sophie Lambert qui, pour l’émission Enquête, à Radio-Canada, ont fouillé les circonstances entourant les décès de malades en attente de transplantations, en 2022. Au temps de la pandémie, oui, mais l’enquête élargie a permis d’identifier des problèmes de fonctionnement qui persistent dans les procédures, malgré toutes les bonnes volontés des intervenants aux différentes étapes.

En janvier dernier, les témoignages remis à une commission de consultation des parlementaires québécois par le Collège des médecins et par Transplant Québec, l’organisme mandaté par notre ministère de la Santé pour gérer les dossiers des dons et transplantations d’organes dans la province, plus les résultats d’un sondage Léger, ont permis aux élus et aux fonctionnaires des ministères concernés de constater que la Loi 125 votée il y a une quinzaine d’années ne correspond plus à la réalité actuelle et que le public a d’autres attentes. Plus des trois quarts de ceux qui ont répondu au sondage souhaitaient une nouvelle loi spécifique et complète et des procédures moins lourdes pour répondre aux besoins.

Tous les intervenants ne sont cependant pas d’accord pour adopter le consentement présumé des prélèvements comme le pratique la Nouvelle-Écosse depuis 2021, mais la création d’un registre unique des dons d’organes regroupant consentements et refus pourrait rallier tout le monde. Comme, d’ailleurs, une meilleure information du public, des familles concernées, des intervenants sociaux et même médicaux dans tous les milieux, plus une organisation spécialisée et un financement plus adéquat des ressources.

Longtemps perçu comme un pionnier en matière de santé et de bien-être des gens, le Québec accordait à Transplant Québec, pour l’ensemble de ses opérations en 2023, moins de dix millions $ alors que Trillium, son équivalent ontarien touchait six fois plus. Ce qui n’a pas empêché 206 personnes de permettre la réalisation de 569 transplantations, cette année-là. Mais dans une vingtaine de cas, les proches du donneur ont refusé de respecter ses dernières volontés. C’est pourquoi Valentine, avant de partir en vacances, a fait peur à tous les siens en soulevant la question et exprimant ce qu’elle souhaiterait, après sa mort.

Et, m’a-t-elle expliqué, pour que j’en parle aussi avec les miens ou du moins, pour que chacun réfléchisse sérieusement à la question… quand il est encore temps de le faire.

CORRIVAULT

Je me rends compte aujourd’hui combien le corps humain est complexe et que, malgré nos innovations en matière de technologie, nous ne parvenons toujours pas à imiter de façon suffisamment fiable les organes de notre corps pour pouvoir les remplacer si un de ceux-ci finit par faire défaut. Que ce soit le cœur, un poumon, un rein ou un autre organe, leur remplacement est extrêmement difficile. Lorsqu’une transplantation est faite, c’est généralement parce que le donneur est dans la même famille que le receveur pour éviter le rejet.

Pour ma part, je ne me suis jamais posé la question si oui ou non j’acceptais de donner un de mes organes si un membre de ma famille venait à avoir besoin d’une transplantation d’organe qui pourrait lui sauver la vie. Je sais que le trafic d’organes se fait sur internet.

J’ai donné le droit de prélever tous mes organes à l’âge de 30 ans. J’ai maintenant 70 ans et je crois bien que mon vieux « stock » ne sera plus vraiment utile. Reste que je suis bien content d’être encore vivant ! Chaque fois que j’entends aux actualités qu’il y a eu un accident mortel, je pense aux dons d’organes. Je suis de ceux qui encourage les gens à signer leur carte. On n’imagine pas à quel point ces dons permettent à des gens malades de mieux vivre, vivre plus longtemps, passer plus de temps avec leur proche.

C’est un réel cadeau du cœur, le plus généreux qu’une personne puisse donner.

BERTRAND CYR

Il y a des gens qui acceptent de vendre un de leurs organes parce qu’ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce serait extrêmement décevant de devoir à en arriver là. Heureusement, ici, il y a l’aide sociale qui permet de vivre pour éviter une telle chose. Dans les pays plus pauvres, c’est quelque chose de plus fréquent.

Il y a plusieurs années, j’ai rencontré une personne qui s’était fait retirer un poumon à cause du cancer. Il avait arrêté de fumer par la suite. Ça m’a fait réfléchir, car j’étais un gros fumeur. J’ai arrêté de fumer depuis maintenant presque dix ans. Je crois que c’est un de mes meilleurs choix dans ma vie. Pour dire vrai, je craignais d’avoir le cancer ou d’avoir des problèmes cardiaques, si je continuais à fumer. Je me suis dit qu’il valait mieux mettre les chances de mon côté. C’est une minorité des personnes

qui peuvent recevoir un organe, donc il vaut mieux ne pas compter trop là-dessus. La cigarette est extrêmement dommageable pour le cœur et les poumons en plus de coûter cher financièrement.

J’ai signé pour le don d’organes lors de mon décès. Si je peux sauver une vie par un don d’organe, ça me fera plaisir. Mais je suis également d’accord pour donner mon corps à la science après ma mort. Je suis pour la recherche médicale, car ça nous permet d’avoir une meilleure qualité de vie.

Enquêtede sens

Si nous percevons des « choses », alors c’est que celles-ci sont Cela qui perçoit ; sinon, comment pourraient-elles être perçues ? […] la perception implique l’absence totale de distance, ou de séparation. Jean Bouchart d’Orval, commentant les Yogas Sûtras

timent d’appartenance envers les parties de notre carcasse n’est pas acquis définitivement. C’est un pari que le cerveau fait à tel moment, par commodité, en se basant sur ses modèles prédictifs. En général, ça coïncide avec notre corps biologique, mais nous l’avons vu, une stimulation adéquate suffit à déplacer nos sensations un peu partout en dehors de l’enveloppe de peau qui limite ordinairement la chair.

Arrivé à ce point, il me faut introduire le concept auquel je voulais en venir, qui va distendre le périmètre sensible, et pas qu’un peu. J’ai nommé : la chair… dans sa version cosmique. Celle fomentée par le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Tout ce que nous avons vu jusqu’ici n’aura servi qu’à préparer l’accueil de cette notion, qui autrement aurait pu paraître un poil tiré par les cheveux.

Repartons d’un fait élémentaire : chacun voit le monde à partir d’un lieu précis, tandis que ce qu’il voit s’étend partout autour. Mais pourquoi faudrait-il qu’il y ait une différence entre les deux ? Puisque vous me voyez, il faut bien que moi aussi je sois incrusté dans ce même élément primordial qui compose toute chose. Je vois parce que je suis visible. Comme l’embryon qui se développe en repliant l’ectoderme sur lui-même — dont l’intérieur n’est finalement qu’un extérieur replié —, le voyant surgit d’un enroulement du visible sur luimême. Ce lieu qui voit, entend, sent, qui peut être vu, entendu, senti, c’est cela que Merleau-Ponty appelle la chair. La distinction entre le corps et le reste du paysage étant annulée, il va aller jusqu’à abolir toute limite spatiale pour cette chair, qui va couvrir la totalité du monde apparaissant. Ni extérieur ni intérieur, mais un seul continuum à double face ; la percevante et la perçue. Une seule sensitivité coextensive à la chair, « chairmonde habitée et travaillée de l’intérieur par un clivage lui permettant de s’apparaître à elle-même » (M. Bitbol), vaste région anonyme toujours prête à accueillir de potentielles zones de présence cénesthésique2. À première vue, cette chair-cosmologique semble plutôt délirante. Mais pour nous qui venons de jouer à transplanter nos sensations à l’intérieur d’objets inanimés, elle paraît déjà moins saugrenue. Il faut savoir que l’expérience peut aujourd’hui s’intensifier significativement grâce à un dispositif de réalité virtuelle permettant de projeter sur écran l’image du corps aussi loin qu’on veut du corps empirique. Filmé de dos, le sujet regardera son double bouger en coordination avec ses volitions, et se verra ainsi embarqué dans une

2 Sans regarder, consciemment ou non, vous percevez la position de vos différents membres. C’est la proprioception. La cénesthésie concerne des sensations internes plus floues, conduisant au vague sentiment que vous avez de votre être et à votre impression générale d’aise ou de malaise : la gueule de bois, par exemple.

troublante expérience artificielle de « hors corps ». Mais aussi loin que puissent être transportées mes réactions émotionnelles et corporelles, c’est toujours bien moi qui continue de les ressentir, à partir du même point de vue, ce centre d’où sont repérés les évènements, là où je suis, ici et maintenant (même si l’ici est en l’occurrence là-bas). Qu’elles déménagent dans un gant de vaisselle ou un machin « virtuel », mes affections proprioceptives seront expérimentées par moi exactement de la même manière. Seule ma vision butera sur leurs « mauvaises places ». Aucune de ces expériences non conventionnelles — auxquelles il faudrait ajouter les autres situations de hors-corps : expérience de mort imminente ; DMT ; kétamine3 ; crise d’épilepsie ; méditation avancée — ne semble pouvoir remettre en cause la thèse pontienne. Chez Merleau, non seulement les poules donnent la chair, mais le monde entier est une poule !

Le chaman connaît bien cette extension sans limite du corps sentant. Pour lui, poules, serpents, plantes, ciel, terre se donnent comme les « fibres palpitantes d’une même chair » (M. Bitbol). Chez les Wintu, parmi d’autres peuples amérindiens, les limites de la « personne » s’étendent bien au-delà du corps. La plus grande partie de ce que nous appellerions l’autre, ils l’identifient au soi. Un humain peut s’incarner sous forme de plantes, d’animaux, et vice versa.

Après avoir perdu l’usage de son hémisphère gauche, qui n’inhibe donc plus le droit, la neuroanatomiste J.B. Taylor baignait dans un « océan d’euphorie », « devenue un être de lumière » ; « en expansion infinie » ; jusqu’à atteindre « les dimensions de l’univers ». Comme elle, les aveugles de naissance à qui on rend la vue ne perçoivent pas des objets en tant que tels, mais de la lumière. Ce qui montre que nous avons dû apprendre à séparer les objets. Regardez un bébé avant le stade du miroir : il ne se distingue pas vraiment des autres. Il pleure quand un autre tombe, etc. « Tout fusionnait », poursuit le Dr Taylor, « osmose avec la nature », « ubiquité de la conscience »… N’est-ce pas le genre d’état que l’humanité a toujours cherché — et trouvée — dans les substances psychoactives ? Comme si nous tentions inlassablement de retrouver un état originaire indifférencié.

MATHIEU RIOUX

3 La kétamine est un anesthésique dissociatif utilisé en médecine vétérinaire détournée par les drogués comme moi pour ses propriétés psychodysleptiques (perturbation de l’activité mentale) et ses effets de décorporation (sortie du corps). La DMT (diméthyltryptamine) est une substance psychotrope susceptible de provoquer des expériences de mort imminente. Elle est aussi produite naturellement par notre glande pinéale.

Le Projet Piliers est un projet porté par la Division de la culture de la Ville de Québec. Il s’agit de vingt-sept ateliers de médiation artistique qui se sont déroulés de janvier à mars 2024, dans cinq organismes communautaires membres du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ). Deux cent trente hommes et femmes ont expérimenté différents médiums d’arts visuels. Ces rencontres ont ensuite servi de source d’inspiration pour les trois équipes d’artistes qui ont chacune réalisé une maquette, afin d’être peut-être sélectionnées pour procéder au remplacement des murales de quatre des piliers situés sous l’autoroute Dufferin-Montmorency, dans le quartier Saint-Roch. Le souhait que ces nouvelles murales reflètent des images d’une cohabitation dite harmonieuse est au cœur de ce projet.

MAGALI PARENT

Responsable de la coordination de la médiation du Projet Piliers

Mardi 9 juillet 2024, en début d’après-midi. Je suis en vacances depuis une semaine. C’est savoureux pour le cœur et le corps d’avoir le temps de se vivre, de ralentir et de ne pas faire grand-chose. Je marche sur la rue Saint-Joseph en basse-ville de Québec. À l’angle du boulevard Langelier, j’entrevois un attroupement de quelques personnes au coin de la rue. Un homme est par terre, il semble agité, il semble mal en point. Immédiatement, l’inquiétude monte en moi, comme un court instant de souffrance partagée, une peur du pire. J’observe ce qui se passe, je tente de voir si on lui porte secours, si on a appelé pour des soins. Il y a des gens autour de lui, je vois une personne au téléphone et d’autres personnes qui restent à l’affût de l’état de l’homme étendu au sol. Il semble être entre bonnes mains.

Et pourtant, je dois avouer que j’aurais eu envie de FAIRE quelque chose dans la situation. Parfois, on dirait qu’ÊTRE et d’AVOIR une posture bienveillante, ne m’apparaît pas suffisant. Il est dans ma nature de souhaiter m’impliquer pour avoir le sentiment de FAIRE quelque chose pour aider quelqu’un ; c’est très gratifiant, ça donne l’impression d’être utile. Je dirais même que ça nourrit l’illusion très agréable que nous pouvons toujours avoir un impact sur notre environnement, ou même sur le déroulement de notre vie…

Et pourtant, je sais très bien qu’il n’en est rien, ou presque rien. La vie est faite d’incertitudes, d’inégalités, de fatalités, d’échecs, de réussites, de joies, d’expérimentations, de RENCONTRES, etc. On fait ce que l’on peut à la lueur de ce qui nous est accessible. De ce qui nous fait du bien et nous fait plaisir, selon ce que nous avons eu l’occasion de connaître dans les dédales et les grandes joies de nos vies.

Après vingt années de travail à tenir différents rôles dans les milieux d’aide en itinérance, j’apprends toujours, je revisite ce que l’on m’a déjà appris, je m’inquiète, je m’enthousiasme, je me rebute, etc. Mais un constat reste encore et toujours ; les travailleuses et les travailleurs qui sont au cœur du tumulte de la rue et de ses « environs » sont débordés. Parfois par le temps qui manque et l’intensité de la demande qui gronde, parfois par le manque de ressources et d’installations adaptées aux besoins qui ne cessent de gonfler et de s’étendre. Ce n’est un secret pour personne dans le « milieu » ; notre société crée toujours plus d’itinérance, toujours plus de désaffiliation sociale. Le savoir-faire des divers actrices et acteurs ne cesse de s’actualiser ici et là, mais hélas, il n’y a pas de relâche.

Lors des ateliers de médiation artistique, une chose m’est apparue à nouveau comme essentielle ; le temps d’une RENCONTRE qui NE FAIT et qui N’ATTEND RIEN. Au cœur de ces milieux d’aide adaptés et soutenus par ses travailleuses et ses travailleurs, nous avions le privilège de proposer un moment d’ambiance artistique dans le cadre d’une rencontre d’humain à humain. Un court instant où le fait d’être sans domicile fixe, en errance, ou en état de consommation ou de pause de consommation et autres, n’était pas au cœur de la RENCONTRE. Il n’y avait rien à demander de spécifique aux personnes qui se joignaient à nous. Elles avaient le loisir d’observer, de nous parler ou non. Le loisir d’essayer un pinceau, un crayon, une couleur, une inspiration. On tentait de se présenter en tant que personne « à part égale » (autant que cela se puisse). Nous n’avions pas d’autre rôle à jouer ensemble que celui de la RENCONTRE consentante et de mise en commun. Un moment pour rendre hommage à notre humanité partagée et à sa vulnérabilité. ÊTRE ensemble, sans avoir à FAIRE pour aider. Il s’y est vécu de grands soupirs de détente et de savoureux moments pour que le cœur et le corps puissent se vivre au ralenti. Après tout, on a tous et toutes besoin de « vacances »…

MAGALI PARENT

Bouchard

Un bon ami de mon fils était d’un dévouement extraordinaire pour ses proches. Il était toujours prêt à aider et à rendre service à tous ceux qui l’entouraient. De plus, il était un champion de la bicyclette de course et utilisait ce transport pour tous ses déplacements, ce qui lui donnait la forme d’un athlète olympien. Ses parents, qui demeuraient sur la Rive-Sud de Québec, recevaient souvent sa visite, car il leur rendait de nombreux services. Il les aimait beaucoup et son dévouement était sans bornes. Mais cette soirée sombre et humide a mis fin à son destin. Victime d’un accident, il a été transporté à l’hôpital où on lui diagnostique un dommage irréparable au cou et peu de chance de lui sauver la vie avec les soins hospitaliers. Sa vie se prolongea de quelques jours seulement, avant qu’il ne décède.

Devant sa mort annoncée, et conscient de la situation, il a fait don de tous ses organes qui étaient dans un état plus que parfait. Grâce à ce don d’une extrême générosité, une vingtaine de personnes ont été soignées et ont retrouvé ce qu’il convient d’appeler « la santé ».

Suite à cet événement, il y a eu la célébration des funérailles. Elles se sont déroulées au « Jardin de la Souvenance » quelques semaines après son décès. Une multitude de personnes assistaient à la cérémonie, très différente de celles que l’on organisait à l’époque. Le corps absent, dû au don d’organes, avait été remplacé par une photo surdimensionnée de l’athlète, costumé en sport, à côté de son bicycle, souriant et prêt à partir pour le grand voyage de l’éternité. Plusieurs éloges furent mentionnés à son endroit, dont sa très grande serviabilité et son immense générosité. Sa mère en pleurs demeurait inconsolable. En m’approchant de son père pour lui présenter mes condoléances, l’homme ému, la voix étouffée par l’émotion et les circonstances, de sa main gauche toucha son cœur, signifiant par ce geste que son fils unique avait du cœur. Ça, je le savais déjà et je n’en ai jamais douté. Dans les circonstances, il venait d’ajouter un autre record par ce post mortem.

Le don d’organes est certes le don le plus appréciable puisqu’il sauve des vies.

Respectueusement,

PHILIPPE BOUCHARD

par Jacques Carl Morin

CE JEU CONSISTE À REMPLIR LES RANGÉES HORIZONTALES AINSI QUE LES COLONNES

Ce jeu consiste à remplir les rangées horizontales ainsi que les colonnes 1 et 20 à l’aide des définitions, indices ou lettres mélangées ou déjà inscrites. Chaque case grise représente une lettre qui est à la fois la dernière lettre d’un mot et la première lettre du suivant.

1 ET 20 À L’AIDE DES DÉFINITIONS, INDICES OU LETTRES MÉLANGÉES OU DÉJÀ INSCRITES. CHAQUE CASE GRISE REPRÉSENTE UNE LETTRE QUI EST À LA FOIS LA DERNIÈRE LETTRE D’UN MOT ET LA PREMIÈRE LETTRE DU SUIVANT.

Verticalement :

Verticalement :

1- Géant de la chanson québécoise.

1- Géant de la chanson québécoise.

20- Académicien originaire de l’île d’Hispaniola.

Horizontalement :

20- Académicien originaire de l’île d’Hispaniola.

Horizontalement :

1- Achevés (PLOTESCEM). Chaîne de montagnes dans les pays hispanophones. Bombe (OLAORSE).

2- Instrument de musique à vent de la famille des bois. Porc sauvage. Ville de Saskatchewan où Louis Riel a été pendu.

3- Comme Nostradamus, il prédit l’avenir. (UGLATREOOS). Le moins profond des cinq Grands Lacs. TNT.

7- Ensemble des animaux d’un élevage, à l’exception de la volaille. Substance onctueuse servant à atténuer les frottements (FATULRINIB). Paralysé, médusé (ATIRSN).

1- Achevés (PLOTESCEM). Chaîne de montagnes dans les pays hispanophones. Bombe (OLAORSE)

8- Apparaît pendant une éclipse totale. Strip-teaseuse.

2- Instrument de musique à vent de la famille des bois Porc sauvage. Ville de Saskatchewan où Louis Riel a été pendu.

9- Ci-après. Chêne, érable, frêne, etc. Saut périlleux. On extrait de l’huile de ses fruits.

3- Comme Nostradamus, il prédit l’avenir. (UGLATREOOS) Le moins profond des cinq Grands Lacs. TNT.

4- Frère de Rémus. Bourreau des cœurs. Le Renard dit au Corbeau : « Si votre _____se rapporte à votre plumage… ».

5- À la base de l’ongle. Guetter. Austérité (UUERRIG).

6- Ravissement (AEEECHMNNNTT). Falsifier.

10- Situé. Ressemblance. Essentiel au funambule.

La Quête tient à exprimer ses excuses les plus sincères à l’auteur de ce jeu ainsi qu’aux amateurs et amatrices qui complètent assidument ces grilles chaque mois pour l’omission de la colonne 20 dans les jeux des deux dernières éditions.

Réponses au jeu p.29

Un vieux couple

Au voisinage

Dans leur Jardin

Démarche lente

Épaules arrondies

Dos a aissés

Au-dessus de leurs divers plants

Travaille de leurs mains expérimentées

Avec amour

Cette terre nourricière

Qui jadis leur fut destinée

De par la génération précédente

Pour en prendre soin

Pour la faire fructifier

Au gré de leur travail

Sur eux, regard de tendresse

À chacun de leurs pas

Vie se poursuit, progresse

Se construit sous le vent

Au rythme du temps

Passe celui des saisons

Jusqu’au jour de la moisson

Avant ce final trépas

MICHEL BRISSON

: Bherg

Je me suis déjà assis

Sur un banc

Devant un bel étang

Ceinturé de quenouilles

Un étang, dis-je

Où il n’y avait pas de canards

Barbotant

Sur une eau hérissée

Par une légère brise automnale

Cette journée-là

Visiblement

Je me suis senti

Comme un personnage

D’un conte fantastique

Qui n’était pas encore écrit

J’ai dû aller témoigner au Palais de justice en juin dernier. J’avais demandé à avoir l’aide un chien d’assistance : cela aide quand on va témoigner. Pendant que j’attendais mon tour dans le local de la CAVAC, je me faisais à l’idée que ma demande ne serait pas comblée et que je n’aurais pas de chien.

Soudain, qui se montre le bout du nez ? Bien oui, un beau labernois de 2 ans qui accompagnait une adolescente. C’était un chien qui provenait de chez Mira, spécialisé dans l’éducation des chiens de service. Malgré qu’il soit un chien d’assistance, il travaille aussi pour le Service de police de la ville de Québec (SPVQ). Il a sa plaque de chien policier. Quand il a rencontré la jeune fille, il s’est mis en position de soumission… puis il est parti elle.

Moi qui étais très anxieuse, il a suffi que le chien me regarde un peu pour que mon stress tombe. Je redoutais beaucoup que le stress de la journée au Palais de justice me rende malade, mais dès que je repensais au beau regard du labernois je me calmais.

Mon agresseur a choisi d’avoir un mandat de paix. J’ai accepté. Ce qui nous a amenés en Cour est qu’il m’a pris dans un filet d’emprunt. Je croyais lui rendre service, mais en fait, il achetait des billets à gratter. Sachant que je croyais à ses balivernes, un jour qu’il était en manque de « gratteux », et que je n’avais pas d’argent, il m’a fait une voie de fait. Il savait que j’aurais ma paye dans deux semaines.

J’étais vulnérable et il savait comment me manipuler. Il sait aujourd’hui que l’on ne doit pas abuser de moi et que je sais me défendre. Le juge a été clément cette fois-ci.

Mon prochain projet est de parrainer un chien d’assistance pour aider les gens qui doivent témoigner, ceux qui ont vécu des situations traumatisantes.

CHRISTINA FOISY

J’aimais apprendre à faire le magasinage

J’étais amoureuse de quelque chose de beau

C’était une belle robe en froufrou soyeuse

Mais elle coûtait beaucoup plus cher

J’avais peur de monter les escaliers roulants

J’étais à côté d’un restaurant chaleureux

J’avais promis à mon amoureux des sushis

Il aimait beaucoup cela avec de la sauce soya

Quand on est partis, je voulais

leur laisser un pourboire

Je trouvais qu’il y avait tellement de gens

Je trouvais qu’il y avait plusieurs personnes que je reconnaissais

Je voulais trouver un cadeau pour mon chum

J’étais contente d’avoir trouvé un miracle

Il y avait une belle boule magique vraiment unique

À l’intérieur, il y avait des secrets fabuleux

J’étais contente de ma belle journée dans les boutiques

VÉRONIQUE RIVARD

Fêtez, chantez, dansez !

Le Service amical Basse-Ville

Vient, avec joie d’allumer

Sur son gros gâteau vanille

45 étincelantes bougies

Pour tous ses courageux amis

Qui, l’âge d’or, ont franchi

Plusieurs se voient servis

De bonnes nourritures fumantes

Par la popote roulante.

D’autres, par un personnel serviable

Des gens souriants

Et infatigables

Sont dirigés vers des activités

Qui allument leurs cœurs

Et les dirigent vers d’autres petits bonheurs,

De Vigneault, sur un air de violon

Danseront un « rigodon. »

GAÉTAN DUVAL

Gaëlle,

Comme elle est belle

Avec sa sincérité de ciel.

Une toute vérité dans ces yeux vert pelouse pastel

Et des sentiments qui provoquent beaux frissons émotionnels.

Gaëlle,

Avec son âme que de douces pensées positives éternelles

Et son esprit si drôlement spirituel.

Gaëlle, sans reproche et sans peur paralysante réelle,

D’une beauté presque irréelle

Et pourtant là, bien et belle.

Tu es synonyme, à qui emprunte ton philosophe sentier,

De bonheur pour la toute grande éternité

De la « vie marée »

En toute discrète, présente et futuriste réalité.

On croit que « les souvenirs heureux sont plus vrais que le bonheur »

On les pleure en larmes de cœur

Oubliant le présent bonheur

Criant à coups de musique

Sur guitare sans note

Doucement elle ose te parler

Des mots de ton âme

Frissonnante une chanson s’évade

En brillance de tes yeux sertis de ta voix

Elle est en toi

Se berçant entre lune et soleil

Voguant entre clapotis de mer et souffle de vent

Alors tout doux

Courbé dans un filet de mémoire

Un autre bonheur s’éveillera

À faire chavirer musique et mots

La réduction à la source devrait être la priorité de la gestion des matières résiduelles. Pour y arriver, les plans de gestion des matières résiduelles des villes et des MRC devraient inclure une section importante sur l’information et la sensibilisation à la réduction. Les pratiques québécoises à ce jour mettent l’accent presque exclusivement sur le recyclage, alors que la théorie de la récupération prône l’intervention par les 3RV soit : réduction, réemploi, recyclage et valorisation, et ce dans l’ordre hiérarchique. Pour mieux comprendre la réduction à la source, voici le développement de cinq thèmes : la réduction de la consommation, la dématérialisation de la consommation, le partage des biens matériels, l’utilisation accrue de la location et du prêt et finalement l’habitude des achats responsables.

La réduction de la consommation passe d’abord par une prise de conscience des comportements que l’on peut souvent associer à de la surconsommation, si répandus dans notre société. Ensuite cette réduction pourrait être facilitée en diminuant l’exposition à la publicité. Elle peut aussi prendre la forme d’une plus grande utilisation d’Internet dans les communications par exemple le paiement des factures, l’acheminement de formulaires, etc. Il existe bien sûr plusieurs autres moyens pour réduire le gaspillage et la production de déchets tels l’utilisation des sacs de magasinage réutilisables, faire les photocopies recto verso, faire les achats en formats familiaux, l’élimination du suremballage, etc.

La réduction à la source peut également se réaliser par la dématérialisation de la consommation. Par exemple, je peux m’inscrire à une saison de théâtre plutôt que de m’acheter une deuxième télévision, faire du badminton avec mon enfant aux loisirs municipaux plutôt que d’acheter des équipements d’exercices sophistiqués pour la maison, etc. La dématérialisation des achats réduit l’utilisation des ressources naturelles, de l’énergie et de la pollution sans diminution du niveau ou de la qualité de vie.

Le partage des biens matériels est une autre façon de réduire à la source. Dans notre société, de plus en plus individualiste, on se trouve bien des raisons pour ne pas partager, par exemple l’échelle ou la tondeuse avec le voisin. Ce serait cependant une excellente façon de maintenir des liens sociaux, d’économiser argent et ressources naturelles et de réduire les déchets.

L’augmentation des services de location et de prêt pour les accessoires de bébé et les articles de sports par exemple seraient des façons d’accroître les pratiques déjà existantes comme les bibliothèques municipales, les joujouthèques et les commerces de location d’outils.

Finalement, dans le cadre de la réduction à la source, la question des achats responsables mérite une attention toute particulière de la part du consommateur. En effet, ai-je vraiment besoin de ce bien ? Puis-je me le procurer autrement qu’en l’achetant ? Le bien estil durable, réparable, réutilisable, recyclable ? Est-ce qu’il polluera à l’enfouissement ou à l’incinération ? Toutes ces questions méritent une réponse sensée avant d’acheter.

Cette question de la réduction à la source peut sembler quasiment révolutionnaire dans notre monde capitaliste. En effet, celui-ci est caractérisé par la course à la consommation, stimulée par une publicité omniprésente et une croyance que les possibilités de croissance sont sans limites.

N’est-il pas plus que temps de rationaliser le capitalisme pour le mettre véritablement au service de la qualité de vie, et ce dans le respect des capacités de l’environnement ?

PASCAL GRENIER, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Nos choses ont une deuxième vie

Téléphone : 418 529-2066

Télécopieur : 418

7- Ensemble des animaux d’un élevage, à l’exception de la volaille. Substance onctueuse servant à atténuer les frottements (FATULRINIB) Paralysé, médusé (ATIRSN)

8- Apparaît pendant une éclipse totale *Strip-teaseuse*

9- Ci-après. Chêne, érable, frêne, etc. Saut périlleux. On extrait de l’huile de ses fruits.

10- Situé. Ressemblance. Essentiel au funambule.

*** *La Quête* tient à exprimer ses excuses les plus sincères à l’auteur de ce jeu ainsi qu’aux amateurs et amatrices qui complètent assidument ces grilles chaque mois pour l’omission de la colonne 20 dans les jeux des deux dernières éditions.

PARTENAIRES OR

• Centraide

PARTENAIRES ARGENT

• CKRL FM 89,1

• Spa des Neiges

• Les Impressions Stampa

PARTENAIRES BRONZE

• Audiothèque

• Intermarché St-Jean

• Services Harmonia

PARTENAIRES

INCONDITIONNELS

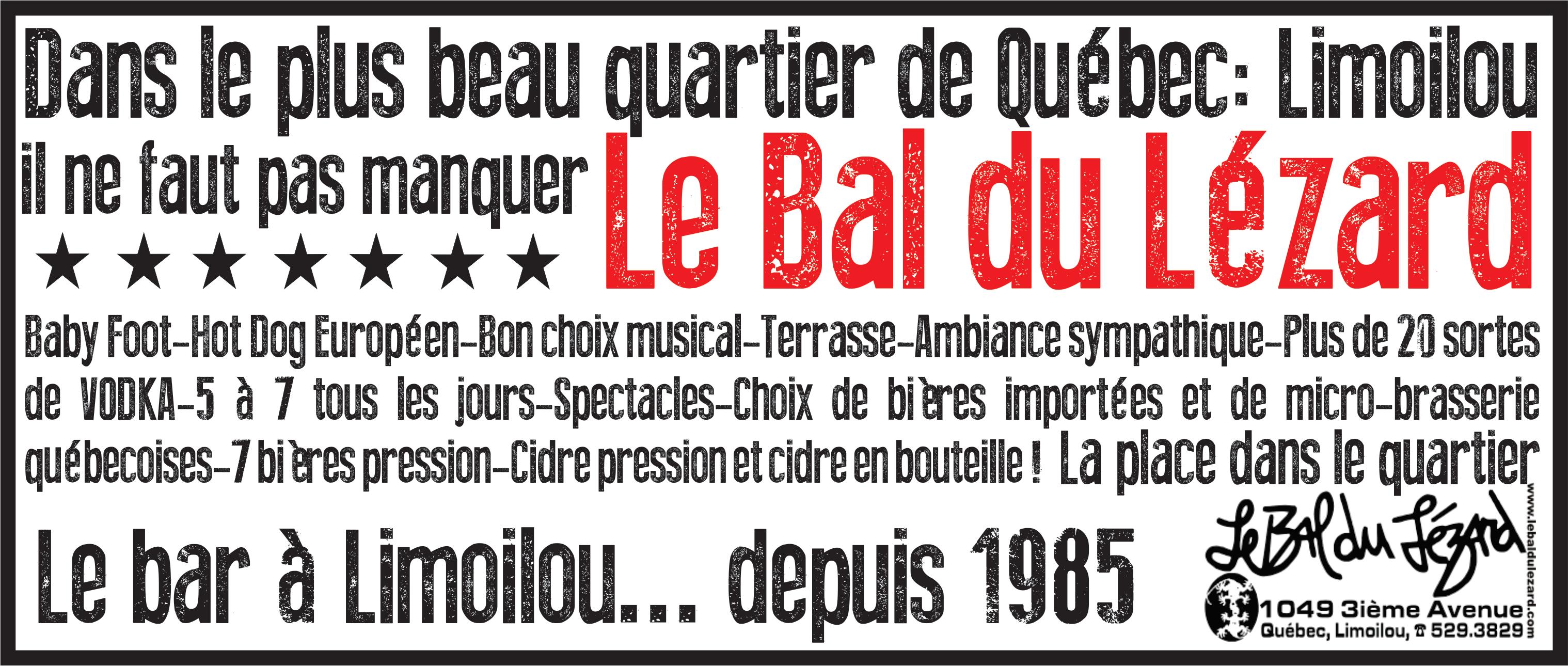

• Bal du Lézard

• Maison Revivre

PARTENAIRES AD VITAM

AETERNAM

• Claude Gallichan, chiropraticien

• Yves Boissinot

Communiquez avec La Quête : laquetejournal@yahoo.ca

Avant le froid et le long sommeil de l’hiver, les arbres nous offrent un dernier spectacle. Alors que tout l’été, le feuillage des arbres et des arbustes est vert, à l’automne, il arbore une flamboyante palette de rouge, de pourpre et de jaune, nous révélant ses couleurs cachées. Ce changement de couleur signale l’entrée en période de dormance.

L’été, les feuilles vertes des arbres indiquent qu’ils sont très actifs, tout occupés qu’ils sont à produire leur propre nutriment. En effet, les plantes fabriquent leur propre nourriture en absorbant le gaz carbonique et en rejetant de l’oxygène à l’aide de la photosynthèse. Le gaz carbonique ainsi absorbé est mêlé aux nutriments et à l’eau absorbés par les racines pour être transformés en sucre qui sera redistribué à toutes les parties de l’arbre. Cette transformation est réalisée dans les feuilles par les petites usines alimentées par le soleil et appelées la chlorophylle. Nous y voici enfin ! La chlorophylle est un pigment vert qui donne aux feuilles leur couleur verte. À l’approche de l’hiver, quand les jours raccourcissent, la chlorophylle se dégrade laissant paraître les pigments cachés, soit le rouge, le jaune, l’orange et le pourpre.

Alors que les branches sont protégées par leur écorce et que les racines sont à l’abri, bien feutrées dans le sol, les feuilles n’ont rien pour se protéger des températures froides. Ayant perdu leur utilité après le retrait de la chlorophylle, les feuilles sensibles au gel finissent par tomber. Leur chute permet également d’éviter les dégâts que provoquerait le poids de la neige et de la glace qu’elles accumuleraient.

Ainsi, quand la période lumineuse des journées se fait plus courte, les capteurs photosensibles qui couvrent les feuilles provoquent la libération d’éthylène, une hormone végétale. Celle-ci enclenche la production d’un bouchon qui se forme alors à la base du pétiole, le point de connexion entre la feuille et la branche. Ce bouchon empêche la circulation des nutriments. Ainsi privée de nourriture et ne pouvant plus en produire, la feuille meurt et tombe. Les arbres qui

perdent leurs feuilles sont appelés caducs. Les arbres et les arbustes caducs vont ainsi entrer dans un état de dormance, leur permettant de dépenser moins d’énergie et de survivre à l’hiver.

ET LES FEUILLAGES PERSISTANTS ?

Quand est-il de ces arbres aux feuilles qui ne tombent jamais ? Comment les conifères, comme le sapin baumier, peuvent-ils survivre à l’hiver avec leurs feuilles encore accrochées à leurs branches ? Plusieurs mécanismes sont en œuvre. D’abord, les feuilles de ces arbres sont réduites à de petites aiguilles qui accumulent une moins grande quantité de neige. De plus, la conformation [disposition] des branches et la forme conique de l’arbre, comme un sapin, favorisent le déchargement de la neige. Les conifères sont donc moins à risque de se briser sous le poids de la neige que les arbres à feuilles caduques.

De plus, les conifères possèdent des feuilles cirées qui les protègent du gel. Leurs stomates, des fenêtres permettant la sortie de l’eau, sont bien enfoncés dans la feuille, réduisant l’évapotranspiration. Ces feuilles accumulent également des substances antigel leur permettant de résister aux températures au-dessous de zéro. Ces arbres ont des feuilles dites persistantes.

POUR NE PAS MOURIR DE SOIF !

Autre raison pour laquelle les feuillus se délestent de leur feuillage : éviter la déshydratation. L’eau contenue dans le sol gèle pendant l’hiver et les arbres ne peuvent donc plus la pomper et l’utiliser pour la photosynthèse. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle même dans les pays chauds et secs les arbres perdent aussi leurs feuilles pour éviter de mourir de soif en période de sécheresse.

Ici, comme là-bas, avec leurs nutriments emmagasinés, les arbres pourront recommencer leur cycle au printemps ou au retour des pluies et retrouver leur belle parure.

MAURANE BOURGOUIN