Locataires

la Terre

08 La nouvelle vie des aliments mal-aimés

09 Quand les colocs prennent un peu trop de place

10 Vers une ville résiliente

11 Le paradoxe des aires de jeux

12 La nature reprendra possession de nos villes

14 Améliorer le réemploi au Québec

15 Se réapproprier sa culture pour protéger le territoire

17 Les colocataires oubliés

18 Les AmiEs de la terre 21 Vivement le bioplastique

23 Le jeu de La Quête

25 Souhait d’un habitant de la Terre

26 Un chèque

26 Sans titre

27 Véritable

28 Fleurs 07 De mauvais emprunteurs

16 Habiter le monde en belette

19 Mes solutions environnementales 20 On, nous, eux… 22 LocataireS de la Terre

Terre et terre

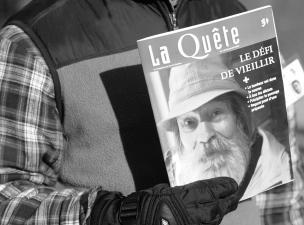

L’Archipel d’Entraide, organisme à but non lucratif, vient en aide à des personnes qui, à un moment donné de leur existence, sont exclues du marché du travail ou vivent en marge de la société. Ces laissés pour compte cumulent différentes problématiques : santé mentale, itinérance, toxicomanie, pauvreté, etc. Dans la foulée des moyens mis en place pour améliorer le sort des plus défavorisés, l’Archipel d’Entraide lance, en 1995, le magazine de rue La Quête. Par définition, un journal de rue est destiné à la vente – sur la rue ! – par des personnes en difficulté, notamment des sans-abri. La Quête permet ainsi aux camelots de reprendre confiance en leurs capacités, de réaliser qu’à titre de travailleurs autonomes ils peuvent assumer des responsabilités, améliorer leur quotidien, socialiser, bref, reprendre un certain pouvoir sur leur vie.

L’Archipel d’Entraide, composée d’une équipe d’intervenants expérimentés, offre également des services d’accompagnement communautaire et d’hébergement de dépannage et de soutien dans la recherche d’un logement par le biais de son service Accroche-Toit. Depuis sa création, La Quête a redonné l’espoir à quelques centaines de camelots.

SUIVEZ-NOUS SUR facebook.com/laquete.magazinederue

Envie de faire connaître votre opinion, de partager vos poésies, de témoigner de votre vécu ? Nos pages vous sont grandes ouvertes. Envoyez-nous vos textes par courriel, par la poste ou même, venez nous les dicter directement à nos bureaux.

Faites-nous parvenir votre texte (500 mots maximum) avant le 1er du mois pour parution dans l’édition suivante. La thématique d’octobre : Spécial 35e Anniversaire de l’Archipel !

Les camelots font 2 $ de profit sur chaque exemplaire vendu. Autonomes, ils travaillent selon leur propre horaire et dans leur quartier.

Pour plus d’informations, communiquez avec Francine Chatigny au 418 649-9145 poste 109

Nous vous encourageons fortement à acheter La Quête directement à un camelot. Toutefois, si aucun d’eux ne dessert votre quartier, vous pouvez vous abonner et ainsi nous aider à maintenir la publication de l’unique magazine de rue de Québec.

COUPON D’ABONNEMENT 10 PARUTIONS PAR

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Date :

PAGE COUVERTURE

Photo de Alexandre Gilbert

www.walkinglens.com

Conception graphique : Laurie Veilleux

ÉDITEUR

Archipel d’Entraide

ÉDITEUR PARRAIN

Claude Cossette

RÉDACTRICE EN CHEF

Francine Chatigny

DIRECTRICE DE L’INFORMATION

Valérie Gaudreau

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Isabelle Noël

CHRONIQUEUR.SE.S

Philippe Bouchard, Maurane Bourgouin, Martine Corrivault, Claude Cossette, Mathieu Rioux, Christine Trottier et Marc Émile Vigneault

JOURNALISTES

Gabrielle Cantin, Alexandre Gilbert, Stéphanie Grimard, Magnolia Komsky, Samuel Kroft, Mélodie Langevin, Émery Riendeau et Philippe Marier-Verret

AUTEUR.E.S

Michel Brisson, Fanny Dubé, Gaétan Duval, François Gagnon, Nancy Goulet et Renée Perron

AUTEUR DU JEU

Jacques Carl Morin

BÉDÉISTE

Martine Lacroix

RÉVISEUR.E

Benoit Arsenault et Marie-Hélène Gélinas

INFOGRAPHISTE

Laurie Veilleux

IMPRIMEUR

Imprimerie STAMPA inc. (418) 681-0284

COPYLEFT

La Quête, Québec, Canada, 2014 Ce document est mis à votre disposition sous un droit d’auteur Creative Commons « Paternité –Pas d’Utilisation commerciale – Pas de Modification 2.5 – Canada » qui, si ce n’est pas commercial, permet de l’utiliser et de le diffuser tout en protégeant l’intégralité de l’original et en mentionnant le nom des auteurs.

Abonnement régulier 65 $

Abonnement de soutien 80 $

Abonnement institutionnel 90 $ Téléphone :

La Quête est appuyée financièrement par :

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) Financé par le gouvernement du Canada

Journal La Quête

190, rue St-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3A7

Téléphone : 649-9145

Télécopieur : 649-7770

Courriel : laquetejournal@yahoo.ca

Merci beaucoup à la mamoizelle Jacqueline de Limoilou pour m’encenser être son camelot idéal posté en face de la Boîte à Pain à Limoilou. C’est très vrai que je suis toujours prêt à rendre la monnaie sachant très bien que tous arrondissent le compte à 5 $ ce qui fait toujours plaisir.

J’invite toutes les personnes à en faire l’essai [vendre le magazine], car c’est le métier le plus valorisant qui soit. Et j’ai fait la meilleure paye qui soit quand l’article de la mamoizelle Jacqueline de Limoilou est paru.

Ça m’a fait tellement chaud au cœur que j’en pleure de joie en la relisant régulièrement et je prends plaisir à me la faire relire à haute voix connaissant son mot presque par cœur maintenant.

Alors, venez tous me voir au coin 4e Rue et 3e Avenue pour constater par vous-même comment je suis jovial et plein d’entrain pour vous accueillir tous autant que vous êtes. Et ne vous en faites pas je ne tords pas un bras à personne, car les gens m’encouragent avec ce qu’ils peuvent.

Alors, au plaisir de vous voir un jour.

Éric

Le 25 juin dernier, une bonne douzaine de camelots se sont réunis pour discuter de leur travail, s’échanger des trucs et participer à l’élaboration d’outils qui permettraient de mieux accueillir et accompagner les nouveaux camelots. Ces échanges ont été très fructueux !

C’était aussi l’occasion de « lancer » le matériel à l’effigie de La Quête. De généreux donateurs nous ont permis d’acheter des sacs, des casquettes et des chandails. Regardez comme ils ont fière allure les camelots !

C’est la poétesse Renée Perron — que vous aurez le plaisir de lire ci-dessous — qui a suggéré ce thème. Ce numéro propose de nombreuses pistes de réflexion et quelques solutions au sujet de notre interaction avec la planète qui nous accueille.

Bonne lecture et bel été !

FRANCINE CHATIGNY

FÉLICITATIONS BERNARD !

Bernard St-Onge a reçu le troisième prix, catégorie

Texte d’humeur, pour son article Je récidive lors du dernier congrès de l’AMECQ. Bernard écrit dans La Quête depuis de nombreuses années : poésie, tweet à songer, nouvelles, textes intimistes, tous ses styles nous plaisent ! Nous sommes heureux que son talent soit reconnu. Félicitations Bernard !

Brisant le reflet de la lune dormante

J’ai apprivoisé le goéland et le corbeau

Et sur les plumes du Fou de Bassan

J’ai volé cherchant la douceur du beau

Entre la brume de poussière et le soleil

Et la peur m’envahit

Une chamaille infernale

Entre la brise et le vent

Entre l’océan en fureur et les rivières qui déraillent

Ne pouvant éteindre le feu mordant

Déchiquetant les arbres

Le salin de mes larmes

Si petit dans cette nature déchirée

Ne pouvait rien

Alors j’ai crié… hurlé

Afin que les humains réunis

Respirent enfin la pureté de l’air

Les ailes du Fou de Bassan

M’ont sauvée

Puis m’ont déposée sur le pavé

L’oiseau s’envola

Laissant près de mes pieds

Un filet de nourriture de la mer

Cossette

L’aviateur et journaliste Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit prince, nous a rappelé : « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». Quelle Terre allons-nous rendre à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants ?

C’est une question qui inquiète désormais beaucoup de jeunes quand ils imaginent l’état de la Terre dans cent ans. Au rythme où nous la pillons, qu’en restera-t-il pour les générations qui suivent et suivront ? Chaque année, nous consommons déjà près de deux fois ce que la Terre produit annuellement.

Nous sommes 8 milliards de Terriens. Dans les années 1940, nous étions seulement 2 milliards et nous ne vivions pas richement comme aujourd’hui : nous habitions des maisons deux fois plus petites, nous ne possédions pas d’auto, nous n’allions pas en vacances à 3000 km de chez nous et nous ne mangions ni avocats ni kiwis. Pour beaucoup, l’exotisme, c’était une banane ou une orange.

Aujourd’hui, nous sommes plus riches, mais l’avenir de nos petits-enfants est menacé : la Terre, l’eau et l’air se détériorent.

La Terre. Plus de 40 % des terres de la planète sont épuisées : elles ne retiennent plus l’humidité, la fertilité baisse, les feux se multiplient et l’érosion s’intensifie.

L’eau. Elle est corrompue par des micro-organismes et des substances chimiques rejetés par l’industrie, l’agriculture et nous, les citoyens ordinaires (produits d’entretien, cosmétiques).

L’air. Celui que nous respirons est encrassé par le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les poussières de métaux lourds ou de composés organiques.

Le National Geographic a publié un article sur « La vie dans 50 ans ». Le texte dessine un avenir radieux (?) où les voitures à essence seront remplacées par leurs versions électriques. C’est pourquoi Los Angeles prévoit installer 28 000 bornes de recharge. Mais feront-elles le poids contre les 30 millions de voitures de Californie qui sont toujours un assemblage de matériaux prélevés sur notre planète ?

Et que dire de nos précieuses réserves de métaux qui sont dévastées pour les construire ? De la précieuse énergie non renouvelable requise pour les abreuver ? Du caoutchouc, de l’acier, des plastiques et du lithium que ces véhicules — nos véhicules ! — contiennent et qui asphyxieront nos dépotoirs ?

Les énergies renouvelables, éolienne, hydro-électrique, solaire, ne pourront rien corriger tant que, par exemple, sillonneront les mers ces 5000 supercargos qui débardent à chaque voyage 20 000 conteneurs gonflés de bébelles. Ou que ces mastodontes de croisière gaspilleront leurs milliers de tonnes de mazout à promener, chacun, une flopée de fêtards équivalente à la population de Baie-Saint-Paul ou de Nicolet.

Il existe des prophètes, comme le Nobel Alvin Roth de l’Université Stanford, qui annoncent un avenir rose. Pour eux, la science et l’économie réaligneront la funeste trajectoire actuelle. Ainsi, Roth prévoit que le dopage, aujourd’hui vilipendé, sera considéré comme un simple adjuvant pour le cerveau comme le fait le Viagra pour la dysfonction érectile.

Il prévoit que toutes les formes de relations sexuelles seront acceptées comme normales et que les « parents » pourront choisir les caractéristiques génétiques de leur progéniture. En médecine, il juge que l’extraction de l’organe d’une personne pour le transplanter à une autre apparaîtra dans cent ans comme barbare.

Il prétend que l’économie formera la fine pointe des sciences sociales par leur capacité à présenter la réalité sous forme de chiffres. Il prédit d’ailleurs que les données personnelles qui nous sont volées aujourd’hui seront protégées par un copyright et que nous pourrons ainsi les monétiser.

Il ne dit cependant rien de la fatale théorie capitaliste qui calcule la santé économique par une production (un gaspillage ?) qui doit augmenter chaque année. Cela est une course vers le désastre.

Nos petits-enfants critiquent le monde qu’on leur laisse. Ils espèrent un monde meilleur, structuré plus intelligemment comme ils l’imaginent. Mais leur rêve deviendra réalité seulement quand eux-mêmes renonceront à leur voiture, qu’ils arrêteront de bourlinguer au Népal ou en Australie, qu’ils tisseront des amitiés de chair plutôt qu’électroniques. Ce qui se produira forcément. Pour marcher vers un monde meilleur, il nous faudra, tous tant que nous sommes, affronter la réalité et lâcher la sphère de la représentation. « Nous sommes devenus un troupeau d’êtres narcissiques trimbalés sur un paquebot à deux doigts du naufrage et ne trouvons rien de mieux que de dégainer notre portable pour immortaliser la scène par un selfie », fait dire le romancier Guillaume Musso à un de ses personnages.

CLAUDE COSSETTE

La nourriture est l’une des ressources les plus importantes que nous empruntons à la Terre. Mais l’usage qu’on en fait ne témoigne pas du respect que l’on devrait avoir à son égard : la quantité d’aliments gaspillés chaque jour, autant dans les ménages que par l’industrie, donne le vertige. Au-delà des chiffres alarmants, il existe une panoplie d’initiatives concrètes, tant individuelles que communautaires, pour changer les choses.

Dans un contexte marqué à la fois par une préoccupation grandissante à l’égard de la santé et de l’avenir de la planète, et par la montée en flèche du prix des denrées, le gaspillage alimentaire constitue un enjeu social de taille. Selon un rapport publié par Recyc-Québec en juin 2022, 16 % des aliments comestibles qui entrent dans le système bioalimentaire québécois sont perdus ou gaspillés. De ce nombre, 28 % des produits proviennent des ménages. Mais les pertes surviennent tout au long de la chaîne d’alimentation, de la production à la distribution en passant par la transformation et la vente au détail. C’est pourquoi nous voyons émerger toutes sortes d’initiatives pour tenter de contrer le phénomène ; certaines qui visent les comportements individuels, d’autres qui s’attaquent plutôt à l’industrie.

Gabrielle Dessureault travaille pour Sauve ta bouffe et propose avant tout des trucs et astuces pour éviter de gaspiller à la maison.

Mme Dessureault explique lors d’une conférence tenue le 27 avril 2024 que les 11,2 millions de tonnes d’aliments qui sont jetés tous les ans au Canada pourraient servir à nourrir toute la population canadienne pendant cinq mois. Selon la jeune activiste, la situation est d’autant plus révoltante compte tenu des besoins de plus en plus criants de la population en matière de ressources alimentaires (plus de 4 millions de Canadiens n’ont pas un accès suffisant à la nourriture). Les conséquences environnementales ne sont pas non plus à négliger. Les aliments qui se décomposent dans les dépotoirs produisent du CO2 et du méthane, des gaz à effet de serre qu’il faut de toute urgence tenter de diminuer. « Contrer le gaspillage alimentaire est l’une des façons les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques », selon le Drawdon Project auquel se réfère madame Dessureault.

Certains ont cependant trouvé le moyen de tirer profit du fait que les grandes industries jettent leur surplus, et ont vu là une opportunité entrepreneuriale. C’est le cas de David Côté, président fondateur de Loop, une entreprise qui achète les mal-aimés de l’industrie (surtout des fruits et légumes) à bas prix pour les transformer en toutes sortes de produits, principalement des jus, de la bière, et maintenant du gin (fait avec les retailles de pommes de terre de YumYum). L’idée est la suivante : il achète à bas prix les rejetés des producteurs, pour leur donner une seconde vie. Pour M. Côté, il s’agit non pas d’éduquer les consommateurs, mais d’éduquer l’industrie, pour que les choses changent à plus grande échelle. Et le pari est réussi : les géants tels que Del Monte, Kraft et McCain veulent aussi être de la partie. Il s’agit d’un modèle qui frappe par sa simplicité et sa logique. Tout le monde y gagne ! D’’abord et avant tout, la planète.

Certains ont une approche encore plus « radicale » de la question, et s’attaquent directement au problème. Le déchétarisme ou dumpster-diving gagne en popularité. Cette pratique consiste à fouiller dans les bennes à ordures des petites et grandes épiceries, pour récupérer les aliments encore propres à la consommation, mais qui ont été rejetés pour diverses raisons (problèmes d’emballage, aspect esthétique douteux, date de péremption qui approche, etc.). Même si la pratique est tolérée par la police et la plupart des commerçants (sauf ceux qui cadenassent leurs bennes ou vont même jusqu’à mettre de la vitre dans leurs déchets), le déchétarisme soulève des enjeux d’ordre légal et semble se trouver dans une sorte de flou juridique. Si les poubelles sont la propriété des commerçants, leur contenu ne l’est pas, dans la mesure où les aliments ont été jetés, donc abandonnés. Il existe une certaine éthique chez les déchétaristes : prendre uniquement ce dont on a besoin, laisser les lieux dans le même état qu’on les a trouvés. Si certains s’adonnent à cette pratique par nécessité, d’autres le font par conviction politique pour lutter contre le gaspillage, et même par plaisir, comme activité sociale entre amis. Car il existe une véritable communauté, une culture même, du dumpster-diving

STÉPHANIE GRIMARD

LES FRIGOS COMMUNAUTAIRES : UNE INITIATIVE QUI

FAIT DES PETITS

Depuis l’apparition du premier frigo communautaire sur le parvis de l’église Saint-Roch, plusieurs restaurants et petites épiceries ont voulu imiter l’idée, et l’on a vu se multiplier la présence de ces espaces collectifs d’échange de nourriture. Le principe est simple : les clients ou les passants peuvent y déposer de la nourriture, et n’importe qui peut venir se servir pour combler ses besoins alimentaires.

STÉPHANIE GRIMARD

Imaginez le scénario suivant : en pleine crise du logement, vous tombez sur un habitat de rêve où il fait bon vivre. En bonus, les animaux y sont permis. Vous emménagez avec des colocataires en prévision d’y habiter longtemps. Dans ce lieu, l’équilibre est maintenu par la contribution de tout le monde. Cependant, au fil des mois, l’un des habitants occupe plus d’espace que les autres. Cela ne semble pas être un problème à première vue puisque la demeure est suffisamment spacieuse pour que tous puissent vaquer à leurs occupations sans empiéter sur autrui. Ainsi, la vie continue, les mois deviennent des années et ce colocataire prend toujours plus d’espace, au point de rendre la demeure inhospitalière pour les autres. Dans cette demeure où vit une communauté, vous vous sentez de plus en plus seuls.

Vous l’avez bien compris, ce colocataire, c’est vous, c’est moi, c’est nous. En à peine 300 000 ans, l’humain est passé de l’état d’être primitif se servant d’outils rudimentaires afin d’améliorer ses chances de survie à celui de maître autoproclamé de la planète Terre. Sa soif d’expansion insatiable a cependant eu pour impact d’exercer une pression considérable sur le vivant, qui aujourd’hui tente tant bien que mal de survivre sur cette planète où l’humain est désormais omniprésent.

Le besoin viscéral de l’humain de dominer son environnement pour s’en protéger est à l’origine du développement, chez lui, d’une ingéniosité remarquable. Ingéniosité lui ayant notamment permis, en 1968, de quitter la Terre pour l’espace et, par le fait même, de poser pour la première fois un regard externe sur cette dernière. S’en est suivie une prise de conscience, pour plu-

sieurs, de la valeur de cette planète, qui constitue pour ses habitants l’unique protection contre l’hostilité du vide spatial.

En d’autres termes, la Terre est la seule maison que nous ayons, et peut-être la seule que nous aurons. Il n’y a pas de planète B sur laquelle nous pourrons nous réfugier si nous maintenons la pression sur ses écosystèmes au point de la rendre inhospitalière. Il ne faut cependant pas s’y méprendre, ce n’est pas la Terre qui est en danger, c’est nous.

Durant mon parcours, j’ai eu la chance de croiser le chemin d’une pléthore d’humains soucieux des impacts de notre société sur les écosystèmes. En discutant assez longtemps, le sujet de l’écoanxiété refait surface presque invariablement et les précédents paragraphes ont peut-être contribué à exacerber la vôtre.

Cette peur paralysante qui s’empare de ceux qui osent lever le regard vers l’horizon et prennent conscience que l’humanité se dirige tout droit vers un mur. Ce sentiment d’impuissance que l’on ressent en posant des gestes écologiques qui, parfois, peuvent nous sembler d’une insignifiance risible lorsqu’au même moment, des forêts entières sont détruites, des puits de pétrole abandonnés par les industries (on en compte plus de 400 000 au Canada) relâchent d’innombrables litres de polluants dans la nature, les plus riches voyagent en jet privé et qui ont une empreinte écologique individuelle qui fait de l’ombre à celle de populations entières.

Bien qu’elle puisse paraître insurmontable, je crois que cette écoanxiété est un passage obligé ; le lourd prix à payer lorsqu’on prend conscience

de l’ampleur de la menace qui pèse sur nous. Cependant, je crois aussi que la force des écologistes — celle qui donne le courage de se lever chaque matin pour changer les choses — émerge lorsque ces derniers sont en mesure de transcender cette peur.

Peut-être que les petits gestes n’ont pas, à court terme, l’impact environnemental espéré, mais ces derniers n’en sont pas pour autant dépourvus de conséquences. En changeant notre manière de faire, on change notre manière d’être ; en changeant notre manière d’être, on participe activement à un changement de culture et, à terme, à un changement de paradigme sociétal.

Est-ce que ce sera assez ? Je ne le sais pas.

Nous n’éviterons peut-être pas la catastrophe, mais nous aurons fait de notre mieux.

ALEXANDRE GILBERT

« L’immense solitude de la Lune est une source d’inspiration et nous fait prendre conscience de ce que nous avons sur Terre. La Terre, vue d’ici, est une grande oasis face à l’immensité de l’espace » (Jim Lovell, membre de l’équipage de la mission Apollo 8, 1968). Photo : William Anders/NASA.

Le Québec doit mieux concevoir l’aménagement de son territoire et adapter ses infrastructures pour être prêt à affronter les évènements météorologiques extrêmes appelés à se multiplier, note le Groupe d’experts en adaptation aux changements climatiques dans un rapport publié le 23 mai dernier. Un concept en urbanisme permet de mettre en lumière comment les villes peuvent assurer leur développement tout en luttant contre les changements climatiques : la résilience urbaine.

Le concept de résilience urbaine découle directement de celui de « résilience écologique », tel que défini par l’écologiste canadien Crawford Stanley Holling, dès les années 1970. À l’origine, la résilience désigne la capacité des individus, d’une communauté ou d’un écosystème à se rétablir en dépit de circonstances traumatiques. Pour Holling, les changements globaux urbains et environnementaux sont associés à la résilience : tout système doit avoir la capacité d’affronter les crises et leurs conséquences, tout en s’adaptant pour assurer sa pérennité.

Le concept de résilience urbaine concerne donc les catastrophes naturelles, mais il s’applique plus spécifiquement sur les moyens prévus pour réduire la vulnérabilité des villes. Ces moyens peuvent prendre plusieurs formes, comme l’élaboration de modèles d’autonomie alimentaire ou la limitation des îlots de chaleur.

Étant donné que le fonctionnement des villes est très complexe, cellesci sont exposées à une quantité considérable de perturbations extérieures. Une collectivité résiliente peut non seulement maintenir son fonctionnement lorsque survient une catastrophe naturelle, mais elle est aussi capable de s’adapter rapidement en modifiant son fonctionnement et en s’attaquant à la source du problème.

En 2021, Urbanité, la revue de l’Ordre des urbanistes du Québec, a consacré un numéro à la résilience. Présentée comme le « principal défi de notre siècle », la lutte aux changements climatiques est au cœur des préoccupations des urbanistes.

Les bouleversements liés aux épisodes de crises se matérialiseront par « des impacts concrets sur les milieux de vie déjà existants », estime l’urbaniste Paul Racette-Dorion dans ce numéro. La construction de la résilience urbaine est un chantier de longue haleine, nécessitant conséquemment une action immédiate, selon l’Ordre des urbanistes.

Cette approche « courante dans les réglementations d’urbanisme » peut se concrétiser de plusieurs façons, selon l’urbaniste et professeure Hélène Doyon.

Gestion des eaux de ruissellement, aménagement de stationnements verts, mesures de verdissement, réduction des constructions au sol, aménagement de toits verts et de murs végétalisés, et mesures d’efficacité énergétique sont autant de solutions.

toyens et de réduire la quantité de ressources nécessaires pour construire et entretenir des infrastructures.

Les outils d’urbanisme ne manquent pas pour assurer la résilience des villes et des mesures concrètes pour y parvenir voient le jour. À cet égard, un projet-pilote, orchestré par l’OBNL Nature Québec et la Ville de Québec, permettra dans les prochains mois aux résidents de la Cité-Limoilou de profiter de murs végétalisés. Nature-Québec mène par ailleurs plusieurs projets autour de la biodiversité, la forêt, l’énergie et le climat, ainsi que l’environnement urbain.

La résilience touche aussi, entre autres, les techniques de construction, l’utilisation de matériaux durables ou perméables, la gestion des inondations, la proximité des transports en commun et la prévision des espaces de liberté des cours d’eau.

Sans nécessairement adopter des mesures propres à l’architecture organique — qui implique de construire en harmonie avec l’environnement naturel — les moyens pris par les urbanistes peuvent s’en inspirer. Un aménagement urbain compact permet ultimement de préserver les milieux naturels et agricoles, de limiter les distances parcourues par les ci-

L’ajout de ces murs végétalisés est un moyen qui permet de répondre aux objectifs de verdissement tout en maximisant l’espace souvent limité des quartiers centraux. En plus d’être esthétiques, ces murs remplissent diverses fonctions écologiques. Les murs végétaux extérieurs aident entre autres à la gestion des eaux pluviales, à la régulation de la température des bâtiments et à l’amélioration de la qualité de l’air.

Verdir un quartier en hauteur est aussi une manière abordable de préserver la biodiversité et de lutter contre les îlots de chaleur. Par l’entremise de ce projet, la Ville de Québec souhaite inciter d’autres citoyens à végétaliser leurs murs extérieurs, car il s’agit d’une solution efficace pour verdir ses quartiers centraux et rendre la ville plus résiliente.

PHILIPPE MARIER-VERRET

Les aires de jeux font partie intégrante des paysages urbains contemporains. Elles permettent aux enfants d’occuper l’espace tout en rendant l’activité extérieure accessible. Les modules de jeux standardisés deviennent la norme, mais qu’en est-il de leurs impacts environnementaux et des répercussions sur le développement des futurs locataires de la Terre ?

Les aires de jeux n’ont pas toujours été imaginées dans leur forme actuelle. Dans les années 1920, au Danemark, ce sont plutôt les Junk Playgrounds ou les « terrains d’aventures » qui s’intègrent aux communautés. « Ce sont des espèces de terrains vagues avec des matériaux naturels de récupération trouvés dans l’espace public. Il n’y a pas d’aménagements prévus spécifiquement pour jouer. Rien n’est cordé ou structuré dans le jeu. C’est vraiment les enfants qui sont dans un espace, puis ils autogèrent l’espace », décrit Charlotte Gori, candidate à la maîtrise en design de produit à l’Université Laval.

Avec l’arrivée de la mondialisation dans les années 1980, « c’est le début de ce que j’appelle le règne du module de jeux. Préfabriqué, sur catalogue », déplore la designer. Les impératifs financiers et les changements de mentalités obligent les différents paliers de gouvernement et les communautés à envisager les aires de jeux pour enfants différemment. Les modules installés sont alors fabriqués principalement en acier, en aluminium et en plastique. Ces derniers deviennent, par le fait même, susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’environnement.

L’entreprise française Kompan est un joueur majeur dans le marché des aires de jeux. L’organisation, dans une volonté de transparence et de protection de l’environnement, propose une estimation des émissions de CO2 de chacun de ses modules. Certains d’entre eux peuvent produire près de

4600 kilogrammes de Co2 selon les calculs de la compagnie.

L’empreinte carbone d’une aire de jeux serait attribuable notamment au transport, à l’énergie nécessaire pour les opérations et à l’élimination des déchets. Toutefois, « la plus grande partie de l’empreinte climatique d’une aire de jeux est due à l’extraction et à la transformation de ressources vierges pour produire des matériaux tels que l’acier, l’aluminium et le plastique », comme il est possible de le lire sur le site de l’entreprise.

Ces aires de jeux, pourtant imaginées comme outil pour permettre l’appropriation de l’espace par les enfants, ont alors un impact environnemental négatif sur le milieu dans lequel elles sont installées.

À l’opposé des terrains d’aventures anarchiques des années 1920, les espaces proposés aujourd’hui répondent à de nombreuses injonctions.

La designer indique notamment qu’une absence complète de végétaux près des modules de jeux pour enfants est préconisée. « Il ne peut pas y avoir d’arbres ou de buissons parce qu’il ne faut pas que les enfants puissent se cacher. D’autant plus qu’il ne faut pas que l’enfant soit trop haut et puisse se jeter de l’arbre », explique-t-elle. Ces normes de sécurité, quoique rassurantes pour les parents, font place à de nouveaux enjeux. Avant l’arrivée des modules préfabriqués, les petits s’inventaient un monde à l’aide d’une mare de boue, une branche ou encore

un rocher. De nouveaux standards ont maintenant fait leur apparition. « Aujourd’hui, une aire de jeux ne peut plus être simplement 100 % ludique », selon Charlotte Gori. Bien qu’elle considère que les aires de jeux gagneraient à se défaire de certaines normes, la candidate à la maîtrise est toutefois loin de réclamer des aires de jeux moins sécuritaires. Au contraire, elle propose de s’intéresser à des alternatives qui répondent davantage aux besoins des petits citoyens écoresponsables que peuvent devenir les enfants.

Ainsi, dans un ouvrage collectif intitulé « La ville récréative », l’architecte française Sylvie Brossard-Lottigiere souligne que le plus important des jeux pour l’enfant demeure la rencontre avec son territoire, sa terre d’habitat, son milieu.

Charlotte Gori abonde dans le même sens. « Le jeu est par définition une activité de transgression dans laquelle on s’implique de manière lucide et volontaire. Il y a beaucoup de choses que ça permet à première vue chez un enfant. Il y a aussi énormément de processus sous-jacents qui se développent, comme une capacité de remettre en question les normes et le statu quo, de rendre la réalité plus malléable. »

Selon cette logique, c’est grâce à un sens critique développé dès le plus jeune âge par le contact avec la nature qu’il serait possible de façonner de futurs citoyens plus soucieux de l’environnement.

Pour cela, il faut d’abord remettre un peu de nature dans les milieux d’amusement des enfants. « Si tu joues juste avec du plastique, tu ne vas jamais te rendre compte qu’il ne faut pas que tu te frottes au bois », lance la designer en riant.

Pour Charlotte Gori, la question est simple. Est-ce que les aires de jeux sont vraiment pensées pour le bien des enfants et de leur environnement ? C’est cette façon d’envisager l’enjeu qui peut orienter les futures aires de jeux dans une direction plus durable et écoresponsable.

GABRIELLE CANTIN

Il est facile de se croire au-dessus de la nature depuis nos tours de béton. Pourtant, selon Christelle Fournier, formatrice en permaculture et accompagnatrice dans plusieurs projets d’agriculture urbaine, nos grandes cités pourraient, en quelques décennies tout au plus, redevenir des écosystèmes naturels.

Il n’y a qu’à voir Détroit, autrefois l’une des plus importantes villes des États-Unis, aujourd’hui le meilleur exemple du caractère temporaire des habitations humaines. Là où les maisons ont été abandonnées, on retrouve aujourd’hui de grands arbres et des plantes de toutes sortes.

Plus près de nous, à Montréal, il est possible de trouver un autre exemple de territoire urbain rendu à la nature : le Champ des Possibles. Appartenant à l’origine au CN, ce terrain en friche était destiné à être vendu à des promoteurs immobiliers. Grâce à la mobilisation de citoyens, qui se sont rassemblés pour défendre l’endroit, cette

terre est devenue aujourd’hui une sorte de parc urbain où la biodiversité est le mot d’ordre.

Selon Mme Fournier, qui a été membre du conseil d’administration du projet, de nouvelles semences arrivent depuis les trains. On retrouve ainsi des plantes au Champ des Possibles que l’on ne retrouve pas ailleurs à Montréal. Ce rail de chemin de fer fait aussi office de corridor naturel par lequel des renards et des lièvres peuvent atteindre le champ.

INTERVENTION HUMAINE ?

Un écosystème qui reprend ses droits sur l’espace urbain dans une ville demeure fragile pour plusieurs décennies, et la moindre perturbation y entraîne d’innombrables effets. Ces perturbations peuvent être nombreuses, comme le train qui passe au travers du Champ des Possibles amenant avec lui des semences de partout dans la province. L’abondance ou

le manque d’eau, la qualité des sols, les insectes, les oiseaux, l’activité humaine, etc., sont tous des facteurs qui peuvent affecter, à petite ou à grande échelle, un écosystème urbain.

L’humble pissenlit remplit plusieurs rôles dans l’écosystème urbain. Le printemps venu, ses fleurs sont la première source de nourriture accessible aux insectes et son cycle de vie rapide assure que celle-ci est disponible en abondance. De plus, ses grosses racines décompactent les sols, permettant une meilleure circulation de l’eau et de l’air. (Photo : Samuel Kroft)

Plusieurs quartiers dans les environs de Détroit ont été abandonnés après la crise de 2008. En un peu moins de deux décennies, la nature a repris ses droits, et ce qui était des quartiers résidentiels est aujourd’hui devenu un nouvel écosystème. (Photo : University of Michigan School for Environment and Sustainability)

Ainsi, chaque milieu a son propre écosystème, et chaque quartier abandonné pourrait dévoiler, aux yeux d’un biologiste aguerri, une biodiversité complètement différente les unes des autres. C’est l’effet papillon : la moindre différence pourrait complètement changer l’écosystème urbain final. Il est toutefois possible de théoriser sur les généralités. Donc, imaginons ensemble que du jour au lendemain, un quartier au complet soit laissé à lui-même, abandonné aux aléas de la nature. De quoi aurait-il l’air au bout de quelques semaines, de quelques années, et de quelques décennies ?

Selon la permacultrice, les premiers arrivés dans notre écosystème théorique sont en fait déjà présents : fourmis, abeilles, pissenlits, trèfles, etc. Elle souligne par ailleurs l’importance écologique de l’orpin, qui joue le même rôle que ces plantes, mais plus tard dans l’année, vers l’automne.

Aussitôt que l’on arrête de tondre le gazon et de piétiner les nouvelles pousses, les arbres pionniers peuvent faire surface. Ils portent ce nom puisqu’ils sont les premiers à apparaître dans un nouvel écosystème. Ils atteignent la maturité rapidement, sont adaptés aux conditions difficiles et peuvent envoyer leurs semences plus loin que les autres arbres. Selon Christelle, l’asphalte est presque un désert pour les plantes et impose donc des conditions très difficiles aux nouveaux arbres. Le peuplier et le sorbier sont les premières essences qui apparaissent dans notre écosystème, puisqu’elles sont bien adaptées à ce genre d’environnement. D’autres essences, comme le févier d’Amérique, pourraient même pousser dans les fissures de l’asphalte vu sa capacité à faire alliance avec certaines bactéries dans le sol. Par contre, le bouleau, que l’on associe souvent aux renaissances des forêts après un incendie, aurait du mal à s’implanter dans

les sols pauvres des villes, principalement à cause du manque d’eau.

Ces arbres pionniers créent un environnement propice à l’arrivée de plus d’insectes, de champignons et de plantes. Ces dernières vont attirer à leur tour d’autres plantes et des animaux de plus en plus gros, comme les lièvres, les renards et les cerfs. Selon Christelle, les derniers arrivés et les signes que l’écosystème s’est bien implanté sont les grands arbres comme le chêne, ainsi que les grands prédateurs. Ils n’apparaîtront que lorsque les conditions seront propices. Puisque ce processus n’a pas de recette préétablie et reste très fragile, sa durée est difficile à estimer, et la création d’un écosystème pouvant les abriter pourrait prendre de plusieurs siècles jusqu’à plusieurs millénaires.

SAMUEL KROFT

Le réemploi est un aspect de la protection de l’environnement qui mérite une place de choix dans nos vies modernes. Il prévient la surfabrication d’objets neufs et réduit les déchets produits inutilement, puis offre la possibilité d’acheter des biens à faible coût.

Le réemploi est bien connu par les gens qui ont l’habitude de donner leurs surplus à des organismes d’entraide et d’économie sociale. Aussi, les activités telles que la vente d’objets de seconde main sur Marketplace ou Kijiji ; dans les marchés aux puces, les ventes-débarras ; les annonces classées, ou offrir des dons à un proche sont autant de façons de réaliser le réemploi.

Il y a toutefois des faiblesses à corriger, notamment l’abondance d’objets donnés aux organismes d’entraide et qui ne se revendent pas faute d’acheteurs. Pour accroître l’intérêt des consommateurs pour le seconde main, il faut en vanter les avantages, comme leur faible coût et les bénéfices importants qu’a le réemploi pour l’environnement. De plus, lorsqu’on a besoin d’un objet, il faudrait développer le réflexe de voir d’abord à se le procurer dans le matériel d’occasion. Aussi l’appréciation pour « les vieilles choses » serait certes à promouvoir, car elles sont souvent plus solides, durables et facilement réparables. De plus, n’est-il pas temps d’adresser la croyance populaire qu’est celle que les magasins communautaires sont là « pour les pauvres » ? Bien sûr, les commerces de seconde main ont aussi un effort à faire en améliorant la propreté et la présentation du matériel qu’ils offrent à vendre pour le rendre plus attrayant. Finalement, toutes les précautions doivent être prises lors des dons, de l’inspection, du nettoyage et de la mise en vente pour préserver ce qui est fragile, ou comporte des pièces facilement dispersées.

Les villes, quant à elles, pourraient aider les organismes en allouant des compensations financières correspondantes aux coûts des matières résiduelles déviées de l’enfouissement ou de l’incinération par la réutilisation. Elles pourraient, de même que les gouvernements supérieurs, aider en fournissant à bon compte des locaux et divers matériaux excédentaires tels que camions, meubles, ordinateurs, matériel de bureau, etc. Un grand progrès serait de donner des exemptions de taxes (TPS et TVQ) sur la vente d’objets de seconde main.

Le réemploi permet de grands espoirs pour l’avenir même s’il est actuellement fragile, car peu aidé et exploité de façon très inégale. Des progrès non négligeables sont tout de même à signaler, comme la popularisation de la notion d’économie circulaire, les actions de l’Association des Ressourceries du Québec et du Conseil Régional de l’Environnement de Québec qui ont débuté des initiatives pour regrouper et optimiser les efforts des différents acteurs impliqués dans le réemploi. Ceux-ci pourraient poursuivre leurs actions par l’offre d’une guidance aux ressourceries et friperies en démarrage et par de la formation aux gestionnaires, valoristes et bénévoles du réemploi. Soulignons de plus que la ville de Québec offre aussi des aides financières directes qui ne peuvent qu’être appréciées.

Ces efforts portent fruit. À preuve, l’organisme « Nos choses ont une deuxième vie » à Québec, qui a réalisé une initiative innovante remarquable en mettant sur pied la vente de matériel de seconde main à grande échelle et par internet afin d’en faciliter l’accès et la démocratisation.

PASCAL GRENIER ET ELIZABETH KACK

En juin dernier, Kevin Papatie, un Algonquien (Anishinabe) de la communauté de Kitcisakik au Québec a participé à la conférence annuelle de la Native American and Indigenous Studies Association (NAISA) qui se déroulait en Norvège. Le but de son voyage ?

Partager le résultat de ses recherches en écologie, et plus précisément l’impact de la perte des repères culturels dans les nations autochtones. En entrevue à La Quête, il expliquera que cela a engendré un recul significatif dans leur rôle de gardien du territoire et de la nature.

Lors de sa présentation à Bodø, Kevin Papatie a fait part d’un constat choc issu de ses recherches : il est devenu impossible de recenser, dans sa langue maternelle les espèces végétales qui n’arrivent pas à la hauteur de ses genoux. La langue Anishinabe, comme plusieurs langues autochtones, se perd depuis l’époque des pensionnats, nous apprend-il. Le chercheur affilié à l’Université McGill se désole que le déclin de sa langue soit un indicateur de la perte de savoirs et d’intérêt pour les plantes indigènes. Il observe que les Premières Nations délaissent leur mode de vie ancestral. « Je pense que les communautés devraient se doter d’une façon de faire plus culturelle et imposer ça. On n’a plus le choix, aujourd’hui. Je dirais que de 70 à 80 % des gens ne vont plus sur le territoire, mis à part pour la chasse ou la pêche. »

À l’époque pré-évangélisation, les Premières Nations entretenaient une relation d’égal à égal avec la nature. La spiritualité autochtone permettait un équilibre entre l’humain et son environnement, soutient l’Anishinabe. « On le sait qu’on est juste de passage, il faut protéger

toutes les espèces vivantes, qu’elles soient végétales ou animales. Tout fait partie d’un tout. » Le recul du mode de vie ancestral ne garantit plus le rôle de gardien du territoire qu’assuraient les peuples autochtones.

« Il y a de moins en moins de poissons dans nos lacs, il commence à avoir des maladies dans les arbres, il y a des espèces qui disparaissent », observe Kevin Papatie. Pour lui, il est clair que les pratiques économiques actuelles sont à revoir. Le chercheur avance que même les communautés autochtones ne sont pas exemplaires dans leurs pratiques. Leur développement est souhaitable, mais l’utilisation des méthodes occidentales est néfaste, soutient-il.

VALORISER LE SAVOIR AUTOCHTONE

La NAISA est la première organisation professionnelle à s’intéresser à tous les aspects des études autochtones. Les conférences annuelles menées depuis 2007 permettent de valoriser les savoirs autochtones. La NAISA appuie les recherches scientifiques au sein des communautés autochtones à travers le globe. Cette année, en plus d’y présenter ses dernières recherches sur le recensement d’espèces végétales, Kevin Papatie souhaite y annoncer son prochain projet.

Le chercheur en écologie ambitionne, avec l’aide de collègues, de développer une application permettant l’apprentissage des plantes indigènes en français et en anishinabe. « Le

projet derrière ça c’est de créer un jeu pour que les enfants puissent s’amuser, car c’est par l’amusement qu’on apprend », se réjouit Kevin Papatie. Le chercheur nous apprend que plusieurs nations autochtones au Québec ont déjà mis en branle ce genre d’initiatives utilisant les nouvelles technologies.

Kevin Papatie estime que les nations autochtones de partout au Québec se réapproprient de plus en plus leur culture et leurs savoirs ancestraux depuis la dernière décennie. Cette reprise en main de ces riches connaissances et cette réaffirmation de soi permettent aux Premières Nations d’assumer le rôle de gardien du territoire. Le chercheur estime que la protection de la nature doit tout de même se faire collectivement. « Ça ne se fera pas juste avec les autochtones, ça va prendre des scientifiques, et des environnementalistes. Il va falloir que les gens se greffent ensemble, mais moi je crois à ça. »

ÉMERY RIENDEAU

« La Terre doit être l’enfer d’une autre planète. »

Aldous Huxley

Si nous étions locataires de la Terre, ça fait un bail que le propriétaire nous aurait foutu à la porte. Nous avons infesté les lieux, inondé la cave, pissé dans le pot de fleurs, violé la voisine, asservi ses enfants, noyé le chat, vendu les bijoux, et n’avons pas payé le loyer depuis des siècles. D’ailleurs, qui serait le propriétaire dans cette affaire ? Dieu ? Lui-même le pense : « La Terre est à moi, car vous n’êtes que des étrangers domiciliés chez moi » (Lévitique, 25, 23). Qui d’autres ? Les extraterrestres ?

Le roi de la jungle ? Le serpent cosmique ? Les Américains ? Ils semblent aussi le penser… Malheureusement, les seuls à pouvoir éventuellement jouer ce rôle, ce serait nous, l’immense colocation bordélique des humains. Même si nous squattons la Terre avec tous les autres organismes vivants, nous sommes les seuls à en être responsables, à se reconnaître des devoirs envers nos congénères — à en avoir la possibilité du moins. N’en déplaise aux antispécistes, la rapidité avec laquelle l’Homo sapiens a métamorphosé, pollué, épuisé la planète entière, suffit à le différencier définitivement des autres espèces animales. Aucune n’a le pouvoir de nuisance de ce simili-singe métaphysique imberbe. Locataires ou propriétaires, nous sommes plus proches du monstre, ou de la catastrophe naturelle, que de l’animal.

PLEURER EN SILENCE

« Maintenant une vache est un laboratoire vivant qu’on nourrit par un bout et qu’on trait, à l’électricité, par l’autre. Le cochon est un produit sélectionné qui fournit une qualité de lard conforme au standard. La poule errante et aventureuse est incarcérée et gavée scientifiquement. Sa ponte est devenue mathématique. Chaque espèce est élevée à part et en série. » En quelques phrases, tout est dit sur notre époque. L’élevage industriel venait à peine de commencer lorsque Paul Claudel écrivit ces lignes en 1948. Que dirait aujourd’hui le poète devant l’ampleur des cruautés infligées aux bêtes dans les usines géantes de la zootechnie ? « Sa ponte est devenue mathématique ». Ce simple agencement de mots me plonge dans un état de sidération — un de ces moments où tout perd son sens. Images de tortures animalières, bribes de l’histoire de la barbarie des hommes, statistiques macabres, émotions refoulées, vulnérabilité de l’individu, honte de l’espèce… tout s’entremêle en une spirale mémorielle qui me laisse avec un profond senti-

ment de dégoût. Il faudrait que l’univers entier s’arrête… Quelques secondes au moins… Ne serait-ce que pour constater l’horreur. Une lassitude cosmique s’abat sur moi. Je me sens coupable, quoiqu’innocent. Et je reste là, prostré, à pleurer en silence sur cette pauvre poule claquemurée par la science.

Si on juge une civilisation à la manière dont elle traite les animaux, la nôtre est damnée. Depuis la Genèse, en laquelle Dieu confie la domination des espèces aux hommes, et depuis la thèse de l’animal-machine de Descartes, nous sommes pour ainsi dire autorisés à traiter les bêtes telles de simples choses, éthiquement insignifiantes. Mais si elles ne sont que des choses, pourquoi tant de brutalité ? On ne s’acharne pas avec une telle rage sur nos ustensiles. Il y a un trouble, une fascination particulière à l’égard des animaux, une attirance craintive, une répulsion intrigante, des sentiments équivoques : la compassion, mais aussi ce malsain plaisir à faire souffrir. Car nous savons bien qu’ils ressentent la douleur : les cris, la fuite, la peur sont des signes assez faciles à décoder. Notre agressivité relève du pur sadisme. Au fond, l’être humain ne serait-il pas simplement complexé face à l’innocence et à la majesté des animaux ? Envieux, humilié, il se venge…

Je tombe souvent sur des affirmations telles que : « plus de la moitié des animaux ont disparu depuis la Révolution industrielle ». En réalité, le carnage a commencé bien avant l’époque moderne, dès les premiers grands voyages de l’Homo sapiens, il y a 45 000 ans. Pour ne prendre que l’Amérique du Nord, saviez-vous qu’il y a 16 000 ans, lorsque les premiers gangs de sapiens débarquèrent en cette contrée qu’on appelle aujourd’hui le Canada, ils ne sont pas tombés sur des castors ou des orignaux, mais sur des mammouths, des lions géants, des chameaux, des immenses chats à dents de cimeterre et des paresseux de huit tonnes. Deux siècles plus tard, on dit que 34 genres de gros mammifères sur 47 avaient déjà été décimés. Et le même scénario se répéta partout sur notre passage. Ce n’était pourtant que des massacres artisanaux comparés aux tueries de masses perpétrées industriellement de nos jours où « il n’y a plus que des machines utiles, des magasins vivants de matière première que nous manœuvrons d’une main molle et dégoûtée » (Claudel).

MATHIEU RIOUX

En tant que locataires de la Terre, nous les humains présomptueux, ne sommes pas seuls. Nous oublions parfois nos colocataires velus, à plumes ou à écailles. Certains militent pour que les animaux bénéficient d’une certaine considération plutôt que d’être traités comme de simples produits alimentaires ou jouets, dans le cas des animaux de compagnie.

Lors d’un entretien pour un précédent numéro de La Quête portant sur l’intelligence artificielle, Martin Gilbert a montré qu’il porte plusieurs chapeaux. Il est également co-rédacteur en chef de L’Amorce, une revue en ligne spécialement dédiée à l’antispécisme. Une version papier de la revue a été publiée en avril 2024 et M. Gilbert a eu la gentillesse de m’en faire parvenir une copie. Ce numéro étant une mine d’or d’information, voici ce que j’ai pu apprendre sur la lutte menée par les antispécistes.

Le spécisme est une forme de discrimination qui hiérarchise la valeur des différentes espèces dans un ordre hiérarchique, avec l’homme au sommet et tous les autres animaux considérés comme inférieurs. Ce préjugé conduit à penser qu’il est acceptable de traiter les animaux non humains (car n’oublions pas que l’humain est un animal) d’une manière qui serait considérée comme contraire à l’éthique si elle était appliquée aux humains.

Le terme « spécisme » a été inventé en 1970 par le psychologue britannique Richard D. Ryder et repose sur l’idée que tous les êtres vivants, quelle que soit leur espèce, ont le droit d’être traités avec respect et compassion. À l’instar du racisme ou du sexisme, le spécisme est une forme de préjugé. « Il existe des différences entre les êtres humains et les autres animaux, tout comme il en existe entre les individus au sein des espèces », peut-on lire dans la revue. De tels types de préjugés mènent indéniablement à l’exploitation, à l’abus et à la maltraitance

d’animaux sur la seule base de leur espèce. L’une des principales manifestations du spécisme est l’utilisation généralisée et la maltraitance des animaux dans le secteur de l’élevage industriel. Dans cette industrie, les animaux sont traités comme de simples produits, soumis à des pratiques cruelles et privés de leurs instincts et comportements naturels. Cette attitude est justifiée par le fait qu’ils sont considérés comme des êtres inférieurs, n’existant que pour être utilisés et exploités par l’homme.

LES ANIMAUX ONT-ILS DES ÉMOTIONS ?

Nous savons aujourd’hui que les animaux sont des êtres sentients. L’Amorce nous précise que « en éthologie et en neurobiologie, il est bien établi que les mammifères, les oiseaux, les poissons et de nombreux invertébrés sont sentients, c’est-àdire capables de ressentir du plaisir, de la douleur et des émotions ». Tout comme les humains, les animaux ont la capacité de souffrir et d’éprouver de la joie, et ils mériteraient peutêtre d’être traités avec gentillesse et considération. En discriminant les animaux en fonction de leur espèce, un système néfaste et injuste qui ne tient pas compte de leur valeur inhérente en tant qu’êtres vivants est perpétué.

L’article La politique sexuelle du Barbecue, de l’auteure américaine Carol J. Adams, parle de comment le fait de manger de la viande peut être associé à la définition d’être de « vrais hommes ». Selon cette mentalité, pour éviter d’être rejeté et féminisé, il faut manger de la chair et boire du lait. Le spécisme pourrait même s’en trouver à encourager le sexisme « Ces aliments (viandes) sont saturés

de messages misogynes : les femmes sont des animaux, les animaux sont des êtres sexy dont le seul désir est votre désir de les consommer. » L’article de la revue poursuit en donnant des exemples de messages publicitaires de Steakhouse : « Venez me manger », dit une vache dans un restaurant de hamburger de Manchester, en Angleterre. « Touchez ma grosse poitrine », dit un poulet à Melbourne, en Australie, relate l’auteure dans son article.

Il peut être difficile de concevoir la comparaison entre le spécisme et le racisme ou le sexisme. La croyance comme quoi l’humain est au sommet et est un être supérieur aux animaux est fortement ancrée dans nos mentalités.

Sans vouloir nous convaincre de tous devenir antispécistes dès demain, de savoir ce qu’est le spécisme peut, du moins, amener à revoir et à s’interroger sur la position de l’humain par rapport aux autres espèces. Au final, nous demeurons colocataires avec les animaux sur cette belle planète. Seul l’avenir nous dira si nous choisirons de continuer à exploiter nos colocataires en leur faisant payer leur loyer de leurs propres vies ou bien si nous saurons plutôt opter pour une coexistence respectueuse et un peu plus égalitaire.

Pour plus d’informations sur l’antispécisme, vous pouvez consulter la revue L’amorce en ligne : www.lamorce. com

Ils ne sont pas que colocataires : ils sont AmiEs de la Terre ! Depuis 1978, l’organisme de Québec se démarque par sa volonté de travailler sur les causes de la crise écologique et de proposer des solutions alternatives. La Quête a rencontré Karen Busque, l’organisatrice communautaire à la mobilisation et aux communications pour discuter de différents enjeux liés à l’environnement et à la sensibilisation.

POUR REMPLACER LES PESTICIDES. DE QUOI S’AGIT-IL ?

Aux AmiEs de la Terre nous n’utilisons pas la lutte biologique intégrée, nous utilisons la permaculture. La différence entre les deux est que la lutte biologique intégrée se base sur l’utilisation d’auxiliaire pour défendre les cultures, et aussi sur l’utilisation raisonnable de produits phytosanitaires, comme les produits pesticides. Tandis que la permaculture se base uniquement sur l’écosystème, sans aucun produit chimique. C’est du [travail à] long terme, se baser sur l’autosuffisance de chaque élément de l’écosystème. Il est également possible d’utiliser des auxiliaires par exemple des filets, des insectes qui peuvent manger un insecte nuisible, des poils de chien pour éloigner les moufettes. En permaculture, nous n’utilisons aucun produit chimique, mais plutôt des engrais naturels, le compost que nous faisons nous-mêmes, des plantes et des semences biologiques. La permaculture essaie, sur le long terme, d’incorporer tout l’écosystème autour de la surface cultivée. En essayant d’atteindre un niveau d’autosuffisance à même un système : avoir un espace planté d’arbres pour faire de l’ombre, pour attirer les oiseaux, faire pousser des arbustes pour avoir des rongeurs qui mangent les insectes, avoir une belle diversité de plantes, faire du

compagnonnage [technique qui permet de concevoir un jardin équilibré et productif, où les plantes s’aident entre elles]. Bref, parmi les moyens utilisés en permaculture, il n’y a pas du tout de pesticides ; dans la lutte biologique intégrée, il peut y avoir parfois un peu de pesticide.

Y A-T-IL D’AUTRES TECHNIQUES POUR ÉLOIGNER LES ORGANISMES NUISIBLES AUX CULTURES ?

On peut utiliser des méthodes naturelles comme les filets ou le savon noir qui est multifonctionnel : il est aussi utile pour laver les planchers de bois francs que pour laver les animaux, et il peut éloigner les mouches noires sur les plantes. On peut aussi utiliser de la craie, du marc de café autour du jardin, du paillis en tapis de sol pour garder l’humidité et protéger de l’érosion.

QUELS SONT VOS DOSSIERS CHAUDS AUX AMIES DE LA TERRE DE QUÉBEC ?

Nous travaillons présentement à l’écriture [cet article a été rédigé avant la date butoir pour déposer un mémoire au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation] d’un mémoire1 sur le projet d’Agro-parc sur les terres des Sœurs de la Charité. La terre de 203 hectares est la dernière terre agricole dans la ville de Québec. Dans notre mémoire nous mentionnons nos peurs et nos craintes, et nommons les critères pour qu’un projet viable soit respecté. Nous souhaitons que le projet privilégie l’axe nourricier puisque l’accessibilité à des aliments frais de proximité est un enjeu majeur de santé publique et environnementale.

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES MÉTHODES DE SENSIBILISATION ?

Aux AmiEs de la Terre de Québec, il y a un volet information et un volet protection des droits. Nous rédigeons, par exemple, des mémoires que nous soumettons au gouvernement pour faire entendre les voix des citoyens. Nous travaillons principalement sur cinq grandes thématiques : agriculture, alimentation et santé ; gaspillage alimentaire : décroissance et transition ; zéro déchet ; simplicité volontaire. Nous animons beaucoup de kiosques et avons de nombreuses activités telles des conférences, des panels avec des invités comme Eau Secours, des comités, etc. Nous collaborons également avec la coalition qui organise le Jour de la Terre.

Pour en savoir davantage : https:// atquebec.org

1 Pour accéder au mémoire dont la publication a été autorisée : https://consultation. quebec.ca/processes/agro-parc/f/332/

Bonjour,

Mon nom est Christine Trottier, je suis une citoyenne qui est fortement préoccupée par notre santé et celle de la Terre. Je cherche des solutions environnementales qui ne perturberaient pas trop nos modes de vie. Je vous soumets quelques idées qui pourraient facilement être adoptées ici et maintenant. Premièrement, j’aimerais que les contenants déposés par les citoyens dans les bacs de recyclage résidentiel soient réellement recyclés et réutilisés. On peut lire sur le site Environnement et changement climatique Canada que seulement 9 % des contenants de plastique sont récupérés. Il ne faut plus envoyer ces matières dans les pays pauvres ou dans des sites d’enfouissements. Pour ce, je souhaite que le gouvernement facilite la mise en marché de produits faits de matières recyclées et mette en place des mesures pour que nos produits écologiques soient compétitifs par les prix et la qualité.

J’aimerais beaucoup que l’État soutienne des initiatives de production de biens de consommation locaux, fabriqués et développés au Québec et au Canada, à partir de matières recyclées. Des articles tels que chaussures, des batteries électriques, des vêtements, des briques, du matériel de construction divers, des sacs, des ameublements, de la papeterie, des papiers d’hygiène, de l’aluminium, des composantes automobiles électroniques et autres. Certaines initiatives dans le Monde vont déjà en ce sens ; il faudrait s’en inspirer et faire mieux, systématiquement avec toutes les matières recyclables.

Deuxièmement, j’aimerais que le gouvernement supprime les taxes, ou la taxe provinciale ou coupe de moitié les taxes sur les produits recyclés ou surcyclés [revalorisé], et ce, dans toutes les gammes de produits : chaussures, vêtements, bottes, véhicules, produits de la construction, ordinateurs et cellulaires, batteries électriques, meubles, jeux et jouets, etc.

Troisièmement, je crois que l’agriculture biologique devrait être davantage soutenue par l’État. Je suggère une certaine déréglementation et un accès plus facile aux certifications pour les petits producteurs biologiques. Qu’ils produisent du lait, de la viande, des céréales, des fruits et légumes, du sirop d’érable, des œufs, des cosmétiques ou du savon, ils devraient avoir une plus grande marge de manœuvre et pouvoir prendre des initiatives en paix.

De plus, la financière agricole devrait être encore plus généreuse envers la relève agricole biologique afin que cette dernière ait le capital nécessaire pour acheter des terres, des bâtiments et des outils. Elle devrait aussi privilégier les petites fermes écolo-

giques même si ces dernières ne sont pas certifiées, considérant la lourdeur administrative que la certification demande. La culture biologique a pour objet de protéger l’environnement, de maintenir la biodiversité et de respecter les cycles biologiques naturels.

Quatrièmement, il faudrait permettre aux gens avec des contraintes sévères à l’emploi ou aux personnes avec handicap de contribuer à différents projets environnementaux. Une des pistes de solutions est d’offrir une prime aux producteurs, employeurs ou organismes qui accueillent les bénéficiaires de sécurité sociale qui veulent faire du bénévolat dans, par exemple, des usines de transformation des matières recyclées et de fabrication d’objets conçus de matières recyclées. Ces primes permettraient aux employeurs de mieux respecter les forces des personnes.

Enfin, chers lecteurs et lectrices, je vous invite à vous manifester aux élus, vous aussi. Cette lettre est envoyée à plus de 30 élus. Si vous êtes d’accord avec mes propos ou si vous ne l’êtes pas, je vous encourage à vous exprimer par écrit à cette adresse :

Assemblée nationale du Québec Hôtel du Parlement 1045, rue de Parlementaire Québec (Québec) G1A 1A3

Vous pouvez également écrire vos idées par courriel directement sur le site de l’Assemblée nationale : www. assnat.qc.ca. C’est là aussi que vous trouverez l’adresse de vos députés.

Respectueusement vôtre,

CHRISTINE TROTTIER

Depuis l’hiver passé, une guirlande grisâtre reste accrochée à la tête d’un des bouleaux, au bout du terrain. On dirait une toile d’araignée géante, mais ce n’est qu’un lambeau déchiré d’emballage de plastique, ramassé par le vent qui se prenait pour un artiste. L’été est là et les débris pendouillent encore aux branches, au-dessus de la haie de broussailles et un fouillis de sacs blancs, de verres écrasés avec pailles, de bouteilles vides et autres trucs témoignant de la négligence inconsciente de notre espèce. Illustration d’un réflexe contemporain pas éradiqué : consommer — jeter. Vertes ou bleues, les brigades écolos ont du pain sur la planche, mais manquent de bras comme nous, d’audace et de courage, pour agir.

Bien sûr, nous savons que les résidus de nos plastiques empoisonnent la Terre, les mers et leurs habitants, mais, tant que ça ne nous dérange pas, ça reste irréel. Malgré les images et les documents sur le sabotage de la nature et la détérioration de l’environnement par les humains, les dommages causés par les perturbations climatiques et les dangers qui en résultent pour la vie telle qu’on la connaît sur la planète, on plaide l’ignorance ou on prétend qu’on n’y peut rien.

Oui, on sait et ressent une telle impuissance qu’on se bouche les oreilles et les yeux et cultive l’illusion que « nos gouvernements » connaissent une potion magique. On veut croire les chefs du monde instruits, informés et soucieux du bien-être des populations. Ne détiennent-ils pas les pouvoirs pour trouver, en toute conscience et en tout gros bon sens, des remèdes à nos bobos, légiférer et surtout, financer des pistes de guérison ?

Mais ces magiciens sont des gens ordinaires que nous avons choisis et élus ce qui ne garantit pas qu’ils nous écoutent, tout prêts à faire des miracles ! S’en remettre aux autres n’est pas la meilleure idée quand il s’agit de notre avenir et de celui des nôtres. Et philosopher en répétant que la Terre ne nous appartient pas et que chaque génération l’emprunte à celle qui suivra n’empêche pas les désastres d’arriver.

Quand surviennent inondations ou sécheresses, tempêtes, épidémies, disettes, incendies ou désastres naturels, il est trop tard : les « j’aurais donc dû » n’ont jamais rien changé aux catastrophes. Malgré les appels

à la prudence, des décennies d’insouciance nous ont conduits à ce que l’on observe aujourd’hui. L’heure est venue de retrousser nos manches et de faire le ménage dans nos habitudes, nos attentes et nos envies.

Des études des Nations Unies avançaient, en 2022, que pour soutenir l’impact des activités humaines actuelles, c’est une planète et demie qu’il faudrait. Les exigences de consommation varient selon les continents, mais tous, nous vivons sur la même planète qui n’arrive plus à satisfaire tout le monde. Le mode de vie de certains serait plus en cause que la croissance des populations. Et on veut organiser des voyages vers d’autres planètes ! Pour recommencer le saccage ? Si on recommençait ici, en faisant mieux là où l’on est, maintenant ?

Mais par où ? Et comment ? Les donneurs de conseils ne manquent pas. Admettons d’abord que « on », c’est chacun de « nous ». Et « nous » avons de mauvaises habitudes, des automatismes stupides tels que lancer mégot, verre de carton, contenant de frites, cannette ou bouteille vide par la fenêtre de sa grosse auto. Insignifiance ? Le diable est dans les détails. Et quand « nous » et « on » s’en fichent, c’est l’enfer et ça fait mal ! Le grand ménage, « on » le commence dans sa propre cour. Par des détails, en se demandant, avant de succomber aux subtilités séductrices de la publicité : « en as-tu vraiment besoin ? », comme le mentionne PierreYves McSween dans son livre.

Valentine arrive pour me montrer ses derniers achats ; elle lit par-dessus mon épaule et lance : « Moi, je fais ça deux fois par année en préparant des sacs pour le Comptoir familial. Ça fait de la place pour du neuf ! » Et un peu gênée, ajoute : « Des sacs… je veux dire des boîtes… Ça n’arrêtera pas le réchauffement climatique, mais la friperie me donne bonne conscience… ».

Après son départ, je me sens comme la locataire qui balaie son balcon sans se soucier du voisin d’en dessous. Et la Terre est un bloc de logements où chacun doit faire sa part et un peu plus pour assurer le bon état des lieux. Tout en n’étant que de passage.

MARTINE R. CORRIVAULT

Il est facile de se sentir démunis devant l’ampleur des changements à apporter pour réduire notre empreinte sur l’environnement et lutter contre les changements climatiques. Il importe à mon avis de cibler certaines causes et de s’y attaquer à fond, collectivement, de nombreuses façons.

Les plastiques à base de pétrole que nous utilisons à profusion dans la composition d’une multitude de biens de toutes sortes sont certainement une de ces très importantes causes de pollution. Persistants dans l’environnement, ils sont toxiques et néfastes autant pour la santé humaine que pour la faune en général. Nous les retrouvons partout : sur terre, dans les océans et jusque dans notre organisme. Leur production est aussi une grande génératrice de gaz à effet de serre.

Le recyclage de ces plastiques à base de pétrole, auxquels on a parfois ajouté des additifs toxiques, ne fonctionne quant à lui carrément pas — et cela malgré notre acharnement. Environ 9 % des plastiques à base de pétrole sont recyclés, dont seulement un faible pourcentage entre dans la composition de nouveaux plastiques — qui sont en fait composés en grande partie de plastique neuf à base de pétrole… On n’en sort pas !

Le bioplastique, qui existe sous diverses formes, est lui facilement biodégradable. On peut le produire à partir de déchets organiques, d’algues, de résidus de l’agriculture ou de la pêche, etc. Son utilisation en lieu et place du plastique à base de pétrole contribuerait énormément à assainir notre environnement et faciliterait du coup le recyclage des autres matériaux, comme le papier, le verre, le fer et l’aluminium. L’Italie, qui est passée à l’utilisation de sacs exclusivement en bioplastique et qui veut élargir la transition vers les autres produits en plastique, doit nous servir de modèle dans cette nécessaire transition vers le bioplastique.

La tâche ne sera pas facile, mais nous devons tous ensemble pousser en ce sens, en parler dans les médias sociaux, dans les journaux, convaincre ces derniers d’en parler aussi, de prendre position pour le bioplastique, et amener des députés et des partis progressistes à le faire aussi. Il est urgent de régler ce grave problème environnemental !

BRUNO MARQUIS

Courtoisie:Philippe

Bouchard

Dans le présent titre, le mot locataire comporte un « s » parce qu’il englobe un très grand nombre de personnes. Au sens spirituel, tout être humain vivant sur cette planète, de la naissance à la mort, peut être considéré comme un locataire de passage et un occupant d’un territoire : faubourg, village, ville, métropole, région, province, pays et continent.

Le mot locataire exige une façon d’agir selon un protocole classique. Pour qu’il y ait locataire, il faut qu’il y ait un propriétaire, la signature d’un « bail » et le respect, de part et d’autre, des obligations à rencontrer.

Autrefois, il n’y a pas si longtemps, dans notre charmant pays, la terre était considérée comme sacrée, par celui qui pouvait l’acquérir. Dans le temps de la colonisation, la terre était indispensable à la survie de la famille.

Et les grosses familles étaient récompensées en terre. Ainsi, on peut lire sur le site du Primaire Récitus que pour encourager la colonisation et la natalité, Honoré Mercier vote en 1890, « l’Acte portant privilège aux pères ou mères de famille ayant douze enfants vivants » (53 Vict., chap. 26), mieux connu sous le nom de la « loi des 12 enfants ». Voici un extrait de cette loi : « Tout père ou mère de famille nés ou naturalisés et domicilié en cette province, qui a douze enfants vivants nés en légitime mariage, a droit, suivant son choix, à cent acres de terres publiques, aux conditions de concession et d’établissement voulues par la loi des terres. »

AU TEMPS DES SEIGNEURIES

De 1623 à 1854, le régime seigneurial était en vigueur au Canada. Dans cette organisation sociale, les « locataires » devaient payer une rente au Seigneur une fois l’an, de quoi l’approvisionner pour l’année selon la grandeur de la terre qu’il s’était vu octroyer. Les règles étaient bien établies et tout le monde s’organisait pour observer les ententes.

LA TECHNIQUE DES TERRES BRÛLÉES

Selon l’histoire du Canada, une bonne partie des terres longeant le fleuve Saint-Laurent Laurent ont été brûlées par les Anglais avant la prise de Québec. La technique consistait à envahir une baie, à déloger

les habitants et à tout brûler — habitation, grange, remise, etc., de manière à ce qu’ils ne reviennent pas dans leur village. Ceci est arrivé dans mon village natal, Mont-Louis, en Gaspésie. Après la victoire des Anglais sur les Français à Québec, ces nombreuses terres ont été divisées, et vendues à ceux qui voulaient bien en faire l’acquisition. La vie a repris sous la domination anglaise.

Une de mes amies m’avait proposé de l’accompagner pour un voyage à New York. Elle voulait rencontrer Mme S. K. pour laquelle elle avait déjà travaillé pendant plusieurs années.

Nous avons été reçus royalement. Mme S. K. habitait un immeuble d’une trentaine d’étages, et elle occupait le dernier étage de l’immeuble au complet. Vers la fin de la visite, mon amie dit : « Mais vous, Madame S. K. vous êtes millionnaire ! » Et cette dernière de lui répondre : « Non ma chère, je ne suis pas millionnaire, je suis milliardaire. »

Et pour le devenir, sa recette était très particulière : si un feu détruisait un immeuble new-yorkais, elle s’empressait de vérifier si le terrain était assez grand pour construire un édifice et elle l’achetait. Puis, elle décidait soit de construire soit de louer un terrain. Elle retenait ce dernier choix la plupart du temps. Elle pouvait ainsi réaliser un profit en demeurant propriétaire de la terre, sans avoir à s’occuper de la location. Dans des villes comme New York, le sol se doit d’être rentable. Pour les locateurs de la terre, c’est le meilleur placement.

Locataire de la Terre est certes un bon placement, mais en être propriétaire n’est pas à dédaigner non plus.

Avec tout le respect que je dois à ceux qui construisent, et à tous ceux qui respectent les êtres humains qui vivent dans ces grands immeubles, peu importe l’endroit, sur la planète.

PHILIPPE BOUCHARD

par Jacques Carl Morin

CE JEU CONSISTE À REMPLIR LES RANGÉES HORIZONTALES AINSI QUE LES COLONNES

1 ET 20 À L’AIDE DES DÉFINITIONS, INDICES OU LETTRES MÉLANGÉES OU DÉJÀ INSCRITES. CHAQUE CASE GRISE REPRÉSENTE UNE LETTRE QUI EST À LA FOIS LA DERNIÈRE LETTRE D’UN MOT ET LA PREMIÈRE LETTRE DU SUIVANT.

Ce jeu consiste à remplir les rangées horizontales ainsi que les colonnes 1 et 20 à l’aide des définitions, indices ou lettres mélangées ou déjà inscrites. Chaque case grise représente une lettre qui est à la fois la dernière lettre d’un mot et la première lettre du suivant. 1 2 3 4 5 6 7

Verticalement :

Verticalement :

1- Concours d’athlétisme comportant cinq épreuves.

1- Concours d’athlétisme comportant cinq épreuves.

20- Douleur.

20- Douleur.

Horizontalement :

Horizontalement :

1- Métal gris-bleu. Jeu avec boules et queue. Consignes données par une autorité.

7- Coïncidence. Stupéfiants. Jeu de logique d’origine japonaise. Cubitus (ANUL).

1- Métal gris-bleu. Jeu avec boules et queue. Consignes données par une autorité.

2- Abîmer (TRINQUEES). Pause. Revêtement d’origine italienne (EZORRATZ).

8- (Se) plaindre. Principes. Entre balance et sagittaire.

2- Abîmer (TRINQUEES). Pause. Revêtement d’origine italienne (EZORRATZ).

3- Dernière symphonie de Beethoven. Expérience. Collision. Léger.

3- Dernière symphonie de Beethoven. Expérience. Collision. Léger.

4- Boyaux. Elle chicote (OURSSI). Mode grammatical par contraste avec l’indicatif.

9- Félin sauvage. Acier laminé en feuilles. Conseillers municipaux. Bloc de glace provenant d’un glacier (CRASE).

4- Boyaux. Elle chicote (OURSSI). Mode grammatical par contraste avec l’indicatif.

10- Pitoyable (NNAATVR). Piège à souris (TTTPAEE). Brasse du vent.

5- Aimable et gracieux (NNAAVET). Prendre soin du pelage d’un chien (TTTRIEELO). Morceau de bœuf rôti.

5- Aimable et gracieux (NNAAVET). Prendre soin du pelage d’un chien (TTTRIEELO). Morceau de bœuf rôti.

6- Pierre semi-précieuse. « J’ai trouvé ! » Sanction pécuniaire. Genre de grand canard.

Réponses

Mine de rien, en écrivant un poème sur la Terre, j’ai appris que lorsque nous parlons de la Terre en tant que planète, celle sur laquelle nous vivons, il faut utiliser une lettre majuscule. Lorsque nous parlons de la terre, de nos plates-bandes, de jardinage, d’agriculture, nous utilisons la minuscule. Simple direz-vous ? Pas si simple que ça lorsqu’on veut bien écrire.

Voici mon exemple :

J’ai les deux pieds bien ancrés sur Terre. Je laisse tout mon corps être enveloppé de cette énergie qui se renforce par les couleurs de l’arc-en-ciel. Cette énergie me pénètre et s’engouffre dans la terre en étirant mes racines jusqu’en son centre. Elle puise au feu de la Terre l’énergie vitale et remonte en surface. À la surface de la Terre, je suis arbre, hirondelle en plein vol « LIBRE ». La Terre fait partie d’un système qui me relie à la source. Mes racines sont à « MON CORPS » ce que les racines de la Terre sont à « L’UNIVERS ». L’eau, le feu, la terre et l’air forment un tout qui s’inscrit dans cette source de lumière infinie qui me permet de « ME » transformer en toute confiance, sainement, en équilibre et en harmonie sur cette Terre.

Vigno

J’ai dû prendre le temps d’y réfléchir avant de construire ce petit texte. Je vous partage ceci pas pour vous donner une leçon de grammaire française, mais juste pour souligner l’immensité de possibilités que nous offre notre belle planète pour nous construire et nous épanouir.

Nous avons un climat varié de chaud en été à « ’frett » en hiver. Nous sommes dans un coin de la planète où il n’y a pas de bombes qui nous tombent sur la tête au quotidien. Quand notre plus grande inquiétude ce sont les fautes d’orthographe auxquelles il faut faire attention lorsque nous écrivons, on peut dire que nous sommes choyés d’habiter cette Terre.

Je ne peux parler de ma belle planète sans parler de ceux qui la surexploitent de toutes sortes de façons. Je n’engagerai pas la discussion sur ce sujet, car, comme grand nombre d’entre nous, je ne suis pas de taille. Pour ces actuaires capitalistes, je ne suis même pas un grain de sable à déplacer. Eux, ils ont leurs idées pour que la Terre rapporte plus et plus de profit, même au-delà de sa capacité à se régénérer.

Je ne suis pas inquiet pour la planète, je sais qu’elle va survivre à l’homme, son pire ennemi. Je suis cependant inquiet de ce que l’industrie, l’exploitation et l’extrême pollution qui en résultent vont laisser à nos enfants pour survivre dans le futur.

C’est certain que nous ne sommes que des locataires de la Terre, mais, sommes-nous des locataires irresponsables qui n’entretiennent pas leur bien le plus précieux se disant que d’autres vont ramasser à leur place ?

NON !

Je continue à croire et je maintiens que chacun de nous est, à sa mesure, responsable de la planète.

Si je déambule seul dans une prairie et que j’y cueille un fruit, je suis seul à savoir que j’ai en main le pouvoir d’ensemencer le monde et ça me suffit pour continuer d’avancer sur le sentier que j’ai choisi.

Si je me balade sur une plage déserte et que je remets à la mer un coquillage laissé sur la grève par le mouvement de la marée, je suis seul à savoir que je viens de changer la face du monde et ça me suffit pour continuer d’avancer dans ma vie.

Si je marche seul dans le chaud désert et que je prends un grain de sable au creux de ma main pour le déposer sur le sommet de la prochaine dune, je suis seul à savoir que je viens d’élever cette dune pour la rapprocher du soleil et ça me suffit pour continuer de m’élever vers ma propre lumière

Vigno

Souvenons-nous que la Terre ne nous appartient pas, elle nous accueille. Sachons nous comporter en invités respectueux.

Simplement,

MARC ÉMILE VIGNEAULT

Surgit, un jour, en mon âme

De biologiste instruit, mais inactif

Un projet ! Un rêve ! Une mission ?

Marcher toutes les berges de la Gaspésie

D’y recueillir les traces polluantes