8 minute read

4.2 Grundzüge einer alternativen Infrastrukturpolitik

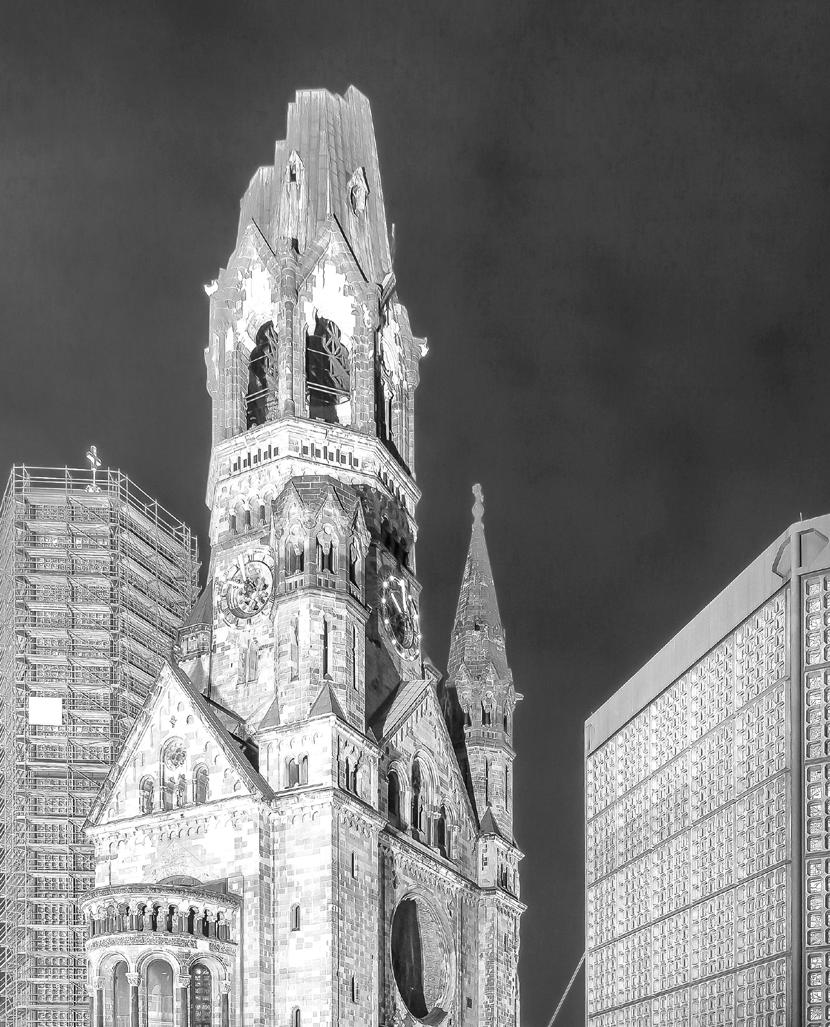

ÖPNV

Die zweite, wesentliche Basis eines funktionierenden Verkehrskonzeptes im Berlin der

Advertisement

Zukunft ist ein zuverlässiger, pünktlicher,

sicherer und somit vollumfänglich attraktiver öffentlicher Personennahverkehr

(ÖPnV). Steht der Mensch vor der Wahl, wird er in der Regel – Sicherheit und Zuverlässigkeit vorausgesetzt – immer das Verkehrsmittel und den Verkehrsweg wählen, mit dem er am schnellsten sein Ziel erreicht. Deshalb braucht Berlin auch in Zukunft einen schnellen, sicheren, zuverlässigen und komfortablen ÖPNV.

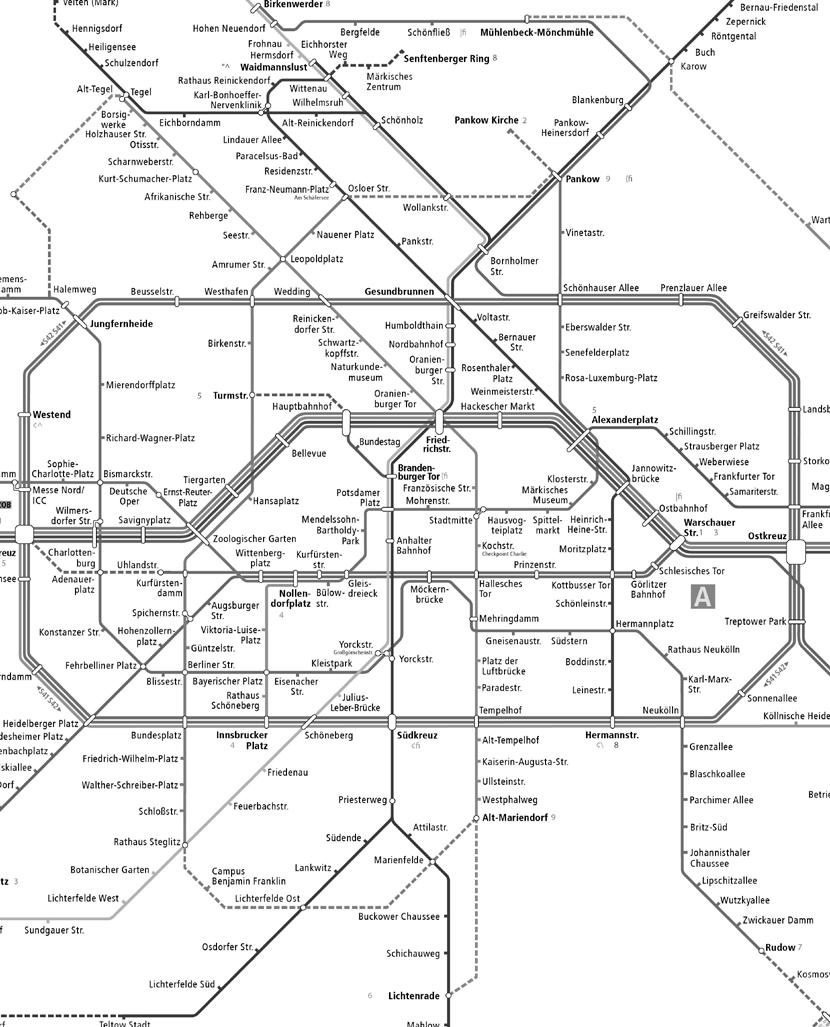

Grundlage eines bedarfsorientierten Kapazitätsausbaus des gesamten ÖPNV sind auch hier solide Daten zur Ermittlung aktueller Bevölkerungsentwicklungszahlen, belastbarer Bevölkerungsprognosen unabhängiger Institute, Verkehrszählungen und die Auswertung von Mobil-Daten der Smartphone-Hersteller, Car- und Bike-Sharing-Anbieter.

Insbesondere im innerstädtischen Bereich der Ringbahn (S-Bahn-Ring) bietet sich die Kombination des ÖPNV mit anderen verfügbaren Fortbewegungsmitteln an. Dazu bedarf es unter anderem des Ausbaus der Mitnahmemöglichkeiten von fahrrädern im gesamten schienengebundenen ÖPNV. Zudem müssen die bisherigen ÖPNV-Anbieter zukünftig entweder selbst oder in

zusammenarbeit mit Sharing-anbietern

aller Art ein gesamtkonzept für einen „mul-

timodalen Verkehr aus einer hand“

anbieten. Idealerweise werden alle zur Nutzung vorhandenen Fortbewegungsmittel in einer gemeinsamen tarifstruktur gebündelt.

Analog zum Ausbau des Straßennetzes zur Verbesserung des Individualverkehrs benötigt Berlin zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des ÖPNV auch ein offensives „ausbauprogramm Schiene“. Dieses umfasst neben Ausbau und Verlängerung (sowie Sanierung!) vorhandener Strecken auch den Neubau von Schienentrassen (siehe hierzu auch den Abschnitt 4.3.). Dies gilt insbesondere für die Randgebiete der Stadt und das Umland. Solange es hier keine attraktive, zuverlässige, sichere und pünktliche ÖPNV-Versorgung gibt, wird der motorisierte Individualverkehr das Rückgrat der Pendlerströme bleiben.

Ebenso erforderlich ist der Um- und Ausbau der vorhandenen Bahnsteige und Haltestellen aller schienengebundenen ÖPNV-Verkehrsmittel zur Vorbereitung des künftigen Einsatzes längerer ÖPnV-Verkehrsmittel, damit die Kapazitäten der einzelnen Fahrzeuge erhöht werden.

Zur Infrastruktur des ÖPNV und seiner Verkehrsmittel gehört auch die Verbesserung der Sicherheit der Fahrgäste. Neben mehr Sicherheitspersonal auf den Bahnhöfen brauchen die Bahnsteige, Bahnhöfe, oberirdischen Haltestellen und Fahrzeuge eine größere Anzahl von Überwachungskameras.

RADWEGE

Für die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sind Fahrräder als Bestandteil einer flexiblen und selbst gewählten Mobilität der

Bürger unverzichtbar. Deshalb spricht sich unsere Fraktion klar für sichere, leistungsfähige und den heutigen Anforderungen entsprechende Radwege in Berlin aus. Allerdings sprechen wir uns entschieden gegen den Ausbau von Radwegen zulasten von

Autostraßen sowie gegen den Neubau von

Radschnellwegen zu diesem Zweck aus.

Alle existierenden Radwege, Radstreifen etc. müssen auf ihren Zustand überprüft und gegebenenfalls instandgesetzt werden. Im Zuge des Neubaus von Radwegen muss die räumliche Trennung von Radverkehrsflächen und Flächen für den motorisierten Verkehr stärker fokussiert werden. Dementsprechend ist die Führung von Radverkehrsstrecken durch Nebenstraßen zu präferieren; dies setzt jedoch das Vorhandensein baulich geeigneter Nebenstraßen voraus. Kopfsteinpflaster muss gegebenenfalls ganz oder partiell durch Asphalt oder Beton ersetzt werden. Radverkehrsinfrastrukturen müssen zukünftig ausschließlich bezirksübergreifend geplant werden. Langfristig muss in Berlin ein Radwegenetz entstehen, das abgekoppelt ist von Hauptverkehrsstraßen und von stark befahrenen Durchfahrtsstraßen. Radwege im Bereich von Bundesstraßen (Frankfurter Allee, Schönhauser Allee etc.), insbesondere Radschnellwege, müssen zukünftig zwingend Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes werden und in dessen Zuständigkeit fallen.

Akute Maßnahmen für den Radverkehr sind:

• die unverzügliche Einrichtung eines

Radwegezustandskatasters (siehe MIV) zur schnellen und kostengünstigen Erfassung des Zustandes mit dem Ziel: Kartierung der erfassten Abschnitte und zeitnahe

Instandsetzung defekter Strecken bzw.

Neu- oder Umbau von für den Radverkehr unzureichenden Abschnitten. • schnellstmöglicher Beginn der

Instandsetzung schadhafter Radwege. • Prüfung von bestehenden Radwegen auf

Sicherheit, Zustand und Plausibilität (kein plötzliches Ende des Radweges im Nichts). • Prüfung des Bedarfs und Neubau von

Radwegen in besonders stark von

Radfahrern genutzten Bereichen. • Prüfung und gegebenenfalls

Optimierung der bestehenden Rad-

Lichtsignalanlagen insbesondere in Bezug auf sicherheitsrelevante Aspekte (mögliche

Konflikte von Rad- und MIV-Interessen). • Rückkehr zur Anordnung der Nutzungspflicht bei bestehenden

Radwegen. • die schnellstmögliche Schaffung von

Lösungen zur Beseitigung von Konflikten zwischen Radverkehr und Bushaltestellen.

Schaffung von erweiterten Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern im ÖPNV und

Schaffung von Mitnahmemöglichkeiten von

Fahrrädern im Schienenersatzverkehr, insbesondere in den Außenbereichen

Berlins.

BÜRGERSTEIGE FÜR FUSSGÄNGER

Auch Fußgänger dürfen nicht durch Einengung ihrer Bewegungsflächen und durch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer benachteiligt und in ihrer Sicherheit gefährdet werden. Vielmehr müssen Fußgänger als schwächste und am wenigsten geschützte

Verkehrsteilnehmer mit ihren Bedürfnissen ebenfalls in einem Gesamtkonzept Berücksichtigung finden.

Unter Einbeziehung dieser Aspekte müssen die nachgenannten Punkte bei der zukünftigen Planung von Neu- und Umbauten in der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt werden:

• Prüfung der Notwendigkeit von zusätzlichen Querungshilfen in Form markierter Mittelinseln bei Straßen mit

Fahrbahnbreiten ab 6,50 m. • konsequente farbliche/kontrastreiche

Trennung von Fuß- und Radfahrbereich auf gemeinschaftlich genutzten Rad-/Gehwegen. • Ausstattung von Ampelanlagen mit

Zeitanzeigen (Wartezeit bzw. Querungszeit). • Fußgängerfreundliche Schaltzeiten von

Ampelanlagen zur Querung der Straße. • Einrichtung eines Gehwegekatasters (siehe MIV und Radverkehr) zur

Zustandsbestimmung und optimalen

Instandsetzung auch mit Hinblick auf mobilitätseingeschränkte Menschen (barrierefrei) und Kinder.

• konsequente Ahndung der

Zweckentfremdung von Fußgängerwegen.

SHARING-MODELLE UND VERNETZUNG

Gemäß unserem Anspruch, dass es allein

Sache der Bürger ist, sich für ihr Verkehrsmittel zu entscheiden, sind auch Sharing- und

Kombinationsmodelle zu berücksichtigen.

Den Berlinern muss es möglich sein, sich je nach Bedarf wie

Tarzan von einer

Liane zur nächsten durch den Großstadt-Dschungel zu schwingen. Dazu werden sich unter anderem die existierenden Autohersteller zunehmend zu Service-Dienstleistern entwickeln. Autos wird es auch weiterhin geben.

Sie werden allerdings von den Bürgern gänzlich anders genutzt werden, wenn zusätzliche, attraktive

Alternativen zur Verfügung stehen.

Zur nachhaltigen Verringerung von individuellen Verkehrszuwächsen müssen auch die ÖPNV-Anbieter in der Hauptstadtregion zukünftig entweder selbst oder in enger Zusammenarbeit mit SharingAnbietern aller Art ein Gesamtkonzept für „multimodalen Verkehr aus einer Hand“ anbieten. Geht man davon, aus, dass die Berliner Bevölkerung auch in den kommenden Jahren moderat im Durchschnitt wächst und auch der Pendlerverkehr von und nach Berlin weiter ansteigt, kann ein wesentliches Ziel in der Verkehrsplanung nur lauten: Möglichst viele Menschen zu animieren, den ÖPNV zu nutzen. Nur attraktive Angebote werden die Pendler letztlich von allein dazu bewegen, ihr Auto zu Hause zu lassen oder zumindest an einer der neu zu schaffenden „Park & Ride“-Stationen rund um Berlin abzustellen. Wo bisher keine Flächen für diese „Park & Ride“ oder auch „Park & Bike“-Stationen sind, müssen diese in ausreichender Zahl in Zusammenarbeit mit den Berlin umgebenden Landkreisen geschaffen werden. Hier gilt es, Lösungen zu finden, von denen Berlin UND Brandenburg profitieren, beispielsweise eine bessere Vernetzung des SPNV mit dem ÖPNV des Landes Brandenburg.

Sämtliche zukünftige Konzeptentwicklungen müssen den Fokus auf Organisations- und Kooperationsmodelle lenken. Nur wenn auch hier tragfähige Lösungen gefunden werden, können neue Technologien erfolgreich eingeführt und die Mobilität in unseren Städten ohne Restriktionen gesichert werden. Die Stärkung des ÖPNV durch Kooperationen mit der Wirtschaft muss vorangetrieben werden.

TELEKOMMUNIKATION UND DIGITALISIERUNG

Ein unverzichtbares Element für eine funktionierende mobile Zukunft, für die Ansiedelung neuer IT-Firmen, für ein funktionierendes Online-Portal der Behörden sowie nicht zuletzt für den Lebensstandard der Bevölkerung ist eine moderne und schnelle Datenübertragungs-Infrastruktur.

Grundvoraussetzung für eine optimale Verzahnung/Vernetzung von Bürgern, Unternehmen, Fahrzeugen und Verwaltung ist eine Komplettversorgung der Stadt mit einem leistungsfähigen Glasfaserkabelnetz zur schnellen Datenübertragung. Dies und ein hocheffizientes 5G Mobil-Datenübertragungsnetz bildet das Rückgrat für intelligente Verkehrsanlagen und -steuerung.

Die Stadt Wolfsburg hat bereits 2017 mit dem flächendeckenden Ausbau begonnen und plant, bis 2022 die gesamte

Stadt mit Glasfaserleitungen angebunden zu haben. Nur mit dieser Grundausstattung werden zukünftiges autonomes Fahren und intelligenter Verkehr überhaupt möglich sein.

STÄDTISCHE BAUSUBSTANZ WIEDERHERSTELLEN

Ein besonderes Ärgernis – weil buchstäblich vor den Augen der Senatsverwaltung entstanden – ist der über Jahrzehnte angehäufte bauliche Investitionsrückstand in den

Behörden. Der gesamte Erhaltungs- und

Investitionsbedarf des öffentlichen Sektors ist allerdings weitgehend unbekannt. Er liegt seriösen Schätzungen zufolge bei ca. 35

Milliarden Euro. Bekannt ist lediglich, dass öffentliche Einrichtungen, Bezirksämter,

Schulen, Straßen, Brücken, Polizei- und

Feuerwehrgebäude und vieles mehr marode, teilweise vom Einsturz bedroht sind und dringend saniert werden müssen.

Die Wiederherstellung der städtischen Bausubstanz ist deshalb eines der vorrangigsten Ziele der Infrastrukturpolitik der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

4.3 Für eine nachvollziehbare und nach Prioritäten abzuarbeitende Investitionsoffensive bedarf es zuerst eines genauen Überblicks der tatsächlichen Situation. Erst danach ist eine Priorisierung möglich. Die Investitions- und Sanierungsmaßnahmen sind auf dieser Grundlage zu formulieren und nicht wie bisher unter Rot-Rot-Grün nach ideologischen Vorgaben. Für die Ermittlung des Finanzbedarfs fordern wir die Ausweitung der Kameralistik um doppische Instrumente wie ressourcenorientierte Rechnungslegungsansätze (Beispiel Hamburg). Dies ermöglicht aufgrund der Erfassungsstruktur die Erstellung einer prioritären liste zum

schnellen und transparenten abbau von

Investitionsrückständen (siehe hierzu auch den Abschnitt 3.3.).

4.4 LEUCHTTURMPROJEKTE

„VERNETZTE STADT“

Mobilität ist nicht rational. Mobilität hat heute mehr denn je wesentlich zu tun mit

Bequemlichkeit, Einfachheit und Schnelligkeit. Mobilität bedeutet heute: schnell, von jetzt auf gleich Verkehrsmittel nutzen und kombinieren zu können, um das gewünschte

Ziel möglichst ohne Zeitverlust zu erreichen.

Ausgehend von dieser Prämisse wird das mobile Berlin der Zukunft eine vielfach vernetzte Stadt sein.

Die Akzeptanz und dementsprechend die

Wahl der Verkehrsmittel bzw. die bevorzugte

Kombination von Verkehrsmitteln hängt von folgenden Faktoren ab:

• Sind sie komfortabel?

• Sind sie effizient und schnell?

• Sind sie zuverlässig und sicher? • Sind sie routiniert im alltag nutzbar? • Sind sie kostengünstig?

Um diese Fragen für sich jederzeit zuverlässig beantworten zu können, brauchen die Berliner ein Mobilitäts-Portal, das ihnen die benötigten Informationen auf Anfrage anwenderfreundlich in Echtzeit (in der Regel auf dem Smartphone) zur Verfügung stellt. Ein Portal, das unabhängig von kommerziellen Interessen und ideologischen Vorgaben Auskunft darüber gibt, welches Verkehrsmittel gerade wann und wo verfügbar ist, wie viele freie Fahrradstellplätze in der nächsten U-Bahn sind, wo freie KFZ-Parkplätze sind, wo freie E-Ladestationen sind, wo Car-Sharing Fahrzeuge zur Verfügung stehen usw.

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die von der BVG herausgegebene App „Jelbi“. Diese vereint schon heute zahlreiche kommerzielle Share- und ÖPNV-Angebote einschließlich deren Buchung und Bezahlung in einer Anwendung. Der Nachteil ist, dass „Jelbi“ eine kommerzielle Vermittlungsplattform zu den Leistungen seiner Partnerunternehmen ist und somit keine wertneutralen Ergebnisse anzeigt, sondern nur die jeweiligen Angebote seiner Partner.

Zahllose andere Apps ermöglichen schon heute, jederzeit von jedem Ort Zugverbindungen zu erfragen, Autos zu mieten oder Car-Sharing und Rent-a-Bike abzurechnen. Zur intelligenten Verkehrssteuerung müssen die Teilnehmer zukünftig direkt mit der Verkehrstechnik kommunizieren. Erste Systeme wie z. B. „Car to X Communication“ von Daimler werden schon heute in den Fahrzeugen verbaut, können aber mangels Infrastruktur noch nicht mit der Verkehrsampel kommunizieren.