2 minute read

2.4 Zusammenfassung: Essentials für mehr Lebensqualität

3. Heimat einer neuen Bürgerlichkeit

Perspektiven für eine bürgerfreundliche Politik und Verwaltung, für ehrenamtliches Engagement sowie für ein neues Berlin-gefühl

Advertisement

3.1 BESTANDSAUFNAHME

Eine Stadt ist keine beliebige Form des Zusammenlebens, sondern ein von freien Bürgern getragenes Gemeinwesen. Grundlage einer Stadtgesellschaft sind deshalb nicht allein die niedergeschriebenen Gesetze und Vorschriften, sondern auch das Bewusstsein der Bürger – das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu ihrer Stadt und vor allem das Bewusstsein, für ihre Stadt verantwortlich zu sein.

In Berlin hat dieses Bürgerbewusstsein in den vergangenen Jahren auf vielfache Weise Schaden genommen. Zwar lieben die allermeisten Berliner ihre Stadt, doch sind sie sich vielfach nicht mehr sicher, ob Berlin überhaupt noch ihre Stadt ist. Umfragen zeigen daher eine hohe Bereitschaft, Berlin zu verlassen. Doch wenn viele Bürger auf gepackten Koffern sitzen und ihren Aufenthalt in Berlin als temporär sehen, kann kein wirklicher Gemeinsinn entstehen. Einer der Gründe für die Verunsicherung ist die hohe Zuwanderung, die in den letzten Jahren insbesondere aus den Armenhäusern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas erfolgte. Rund 1,3 Millionen Einwohner unserer Stadt haben inzwischen einen nichtdeutschen Migrationshintergrund – das ist mehr als ein Drittel aller Berliner.

Das individuelle Ziel der Neuankömmlinge, in Berlin ein besseres Leben zu finden, war zu allen Zeiten Quell und unverzichtbare Ressource für die dynamische Entwicklung unserer Stadt. Mit neuen Religionen, Dialekten und Sprachen oder einer anderen Esskultur waren und sind Zuwanderer zudem stets eine Bereicherung des städtischen Lebens.

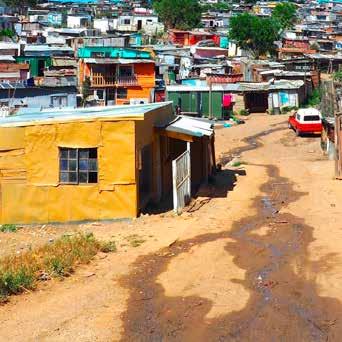

Allerdings war und ist Zuwanderung immer auch eine herausforderung an die Integrationsfähigkeit der alteingesessenen Stadtbevölkerung. Dabei ist es ein Unterschied, ob die Zuwanderer überwiegend aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien und der Mark Brandenburg kommen (wie im 19. und frühen 20. Jahrhundert), bzw. aus wirtschaftlich prosperierenden Mitgliedsländern der Europäischen Union (wie noch vor Kurzem) – oder (wie vermehrt in den letzten Jahren) aus armen, auch bildungsmäßig rückständigen und von Bürgerkriegen zerrissenen Ländern wie Afghanistan, Irak, Pakistan, Nigeria oder Somalia.

Vor allem ist es ein Unterschied, ob qualifizierte Zuwanderer, möglichst aus Mangelberufen, zu uns in den Arbeitsmarkt drängen, die binnen kurzer Zeit Steuern und Abgaben zahlen sowie deutsches Recht, Gesetz und unsere Kultur akzeptieren – oder ob Menschen aus afrikanischen, arabischen und mittelasiatischen Staaten, oft ohne Schul- und Berufsausbildung und gefangen in alten Traditionen, in unsere Sozialsysteme einwandern, sich nicht in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft integrieren und über Jahre keinerlei relevanten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Ob Zuwanderung als Bereicherung oder Bedrohung – oder gar Verdrängung (!) – wahrgenommen wird, ist im Wesentlichen eine

frage der zahlenmäßigen Verhältnisse sowie einer Kosten-nutzen-rechnung, welchen Mehrwert der einzelne zuwanderer der deutschen gesellschaft bringt.

Wenn man durch die Innenstadt läuft und an allen Ecken fremde Sprachen und Dialekte vernehmen kann, entspricht dies dem Bild einer lebendigen Weltstadt. Sitzt man jedoch in einem „hippen“ Restaurant in Mitte und hört, dass dort die Bestellungen nur auf Englisch entgegengenommen werden, ist dies nicht akzeptabel.

Neben der dauerhaften Zuwanderung hat sich in den vergangenen Jahren ein weiterer Migrationstypus herausgebildet, der ebenfalls eine große Herausforderung für die alteingesessene Stadtgesellschaft darstellt – die digitalen nomaden, die als moderne Wanderarbeiter projektweise um die Welt ziehen, zumeist überdurchschnittlich gut verdienen und sich dennoch selten in die Stadt einbringen, in der sie leben. Nicht zuletzt, weil sie während ihrer kurzen Verweildauer kaum eine Beziehung zu der Stadt aufbauen (können und wollen), in der sie sich gerade aufhalten.