我此生最感恩的事

如果問我甚麼是此生最感恩的事,回答一定是:生命裡遇見許多寶貴的朋友。

這些朋友和我有許多美好的回憶,成為我在生活、服事,和各種境遇時的扶 持、幫助、引導,及鼓勵。

他們在許多方面啟發了我,我也從他們身上學習並成長。

然而最近幾年裡,不少朋友陸續離世,讓我非常失落,也令我更加珍惜每一位。

2025年2月,摯友Betsy Wetzig(魏貝蒂)從診斷到離世短短不到兩個月,令我措手不 及。她是我長期以來的代禱者;廿幾年前一次一起禱告後,她告訴我,聖靈感動她要作我的後 盾(“I will always have your back.”)。她果真履行諾言,對於我的種種請求,從不拒絕。

追思禮拜後,應她丈夫要求,由我在我家為她主持親友餐會。來自各地的許多客人中,竟然 有許多出乎意料的朋友;除了舞者、學者、前同事、學生,還有不少位不同信仰或無神論者。幾 乎所有的人在分享懷念時,都提到她以認真又尊重的態度,與每個人談論信仰,那種真摯、熱切 與誠懇,令人感動。與Betsy在一起,你可以非常輕鬆地作自己,因為她坦誠接納每一個人。

過去這幾個月來,無數次在遇見難題時,第一個想到的是打電話請Betsy立刻禱告,這才想起 來她已經不在地上了!

3月,表兄蔡嵩陽長老在送醫不到一個禮拜後離世。88歲的他是很有福氣的人;生長在富裕 且信主的家庭,一生忠心事主。過去幾年照顧妻子,後來表嫂先走了。2月他摔倒送醫,發現內臟 各處衰竭壞死,當下決定不再急救,轉到安寧病房。

我當天即去看他,和他一起禱告唱詩,他非常開心地說,已經完全準備好要見主。當我告 知隔天要再來探望時,他非常認真輕鬆地說:「不用來,我明天就要去主耶穌那裡了。」幾天之 後,他安然離去。

連續兩個月,我失去兩位朋友、代禱者、服事上的夥伴,無疑是相當大的打擊。他們做人、 服事、處世的態度,以及在生命最後一刻的篤定、平安,甚至充滿喜樂,令我羨慕。

在KRC董事的鼓勵與支持下,我開始錄製訪談節目《神國尋 寶 Tea Time with Lily》。

感恩神賜我許多寶貴的朋友,他們的 生命一再彰顯天國的價值觀。我非常期待一一介紹給您認識,其中包 括蔡嵩陽長老,和非比教會李雀美牧師(請參閱本期第6 頁)。歡迎您掃描QR Code到KRC的YouTube頻道觀看,也 請為這個節目奉獻。

衷心感恩有您在禱告與財務上的支持,讓KRC得 以透過報導這些精彩人物,激勵您和更多國度人才,發 掘、發展恩賜,為神所用。

我們非常需要您加入服事與 奉獻的行列!邀請您掃描QR Code,成為神國勇士,繼續 作KRC的扶持、幫助、引導、鼓勵。

神國交流道 Kingdom Communication

1 我此生最感恩的事

文╱高俐理

3

老朋友

文╱林敏雯

4 最愛聽你說

神國管家 Kingdom Stewardship 【神國尋寶】系列

6 生命是一首頌歌

受訪者/李雀美牧師

採訪/高俐理‧整理/吳信惠 供圖/連和影音

【職場心習慣】系列1

11 從小白到領袖

文/陳德堅(Jacky Chen)

神國知行 Kingdom Knowledge & Practice

19 彰顯上帝的天書與聖書

文/吳獻章

24 在希望中同行

寫在南亞海嘯20週年、日本311大 地震海嘯14週年

文/楊薛菁

30 聆聽聖經和教會裡女性的聲音 文/謝挺博士(Dr. Chloe Sun)) 譯/蔡允瑤

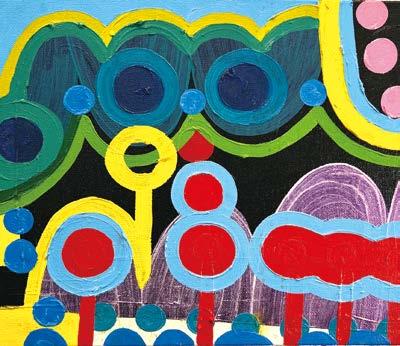

34 話「畫」說靈感

文、供圖/麥能

【心情拼盤】系列20

38 凡手所做的…… 文/苗卉天

神國家人 Kingdom Families

41 在基督裡,自由地愛 2025年KRC春季退修會采珍

報導/林雨 供圖/連品雯、馬璐瑤

【偶爾離開編輯臺】

44 當藝術與金錢掛鉤

文/林敏雯

神國鄰舍 Kingdom Neighbors

49 讓萬民都聽見

2025年第三屆跨文化宣教大會現場直擊 文、供圖/小隱

53 成為好鄰舍

專訪InterVarsity公義計畫DC Plunge 受訪者、供圖/鄧凱特(Kate Denson) 採訪/雨往

KRC English

1 From the Editor by Jonathan Ho

2 A Lesson From Two Emperors by Caleb Chow

6 Leaning Into Church Future by Matt Reffie

10 The Thing You Have Heard From the Beginning by Brandon Morgan

13 The Danger of Abstraction by Project Arctos Team

老朋友

感謝社群媒體強大的搜尋和連結功能,在與老同學失聯許多許多

年後,陸續「被找到」。2025年初回老家,竟然可以從小學到 大學一路同學會。大家見面第一句話都是:「多少年沒見了?!」接 下來就不一定了。男同學通常會說:「哎呀都認不出來了!」女同學 則會很有情商地歎道:「唉呀妳怎麼都沒變!」

V是從來沒同班過的小學同學,現住阿拉斯加,平時和她在LINE 的互動有限。這次跟她約喝咖啡,深聊兩小時。時間、空間,與各自 不同的經歷,沒有成為隔閡,彷彿從來就是最好的朋友。

為甚麼我們能在瞬間形成緊密的情誼?V衷心地說:「因為我們 都是基督徒。」的確,在神的國度裡,我們是一家人。

本期文章再再呈現「神國一家人」的緊密情誼。

管家單元生命是一首頌歌,專訪貴格會非比教會李雀美牧師。從 她人生理念與服事態度的養成,看見她待朋友、會友、街友,以及身 邊所有的人,如同家人。

知行單元 在希望中同行 ,省思南亞海嘯與日本大地震。期許在 面對災難時,承認生命的脆弱,且仰望恩慈憐憫的神,珍惜每一層 關係。

家人單元在基督裡,自由地愛,報導2025年KRC春季退修會。

講員邱清萍牧師提醒:要自由地愛神、愛人,需仿效三一神的合一, 常在主裡,也讓祂常在我們裡面。

當「社會公義」一詞被過度政治化,基督徒和教會當如何談 論並實踐「行公義,好憐憫」?在本期焦點文章 成為好鄰舍 中, InterVarsity全國公義部門總監和DC Plunge籌劃人鄧凱特(Kate Denson)強調:作好鄰舍,也要「被鄰舍」;與神、與人、與己、 與受造物,都有了正確、合宜的關係,就是「平安」,就是公義。

這不也呼應KRC年度主題 神人物我,多方連結,多結佳果? 2025年是雜誌創刊20週年。透過中英文加起來上千篇文章, 《神國》到底產生了甚麼影響力?

近來收到「老朋友」的消息:一位多年未聯繫的作者成為宣教 士並提供報導;一位作者讀了宣教文章後加入短宣;一位讀者對第8 期文章感興趣,希望聯繫作者。在某福音機構刊登的作品,引用了十 年前《神國》文章的內容。一位受訪的機構負責人說,《神國》準確 呈現事工異象。當他與公部門接洽時,素未謀面的對方還提及雜誌的 報導。

感謝正在閱讀的你,多年來持續關注、支持。你也是《神國》的 老朋友,神國裡的一家人。

本刊執行編輯

隨時光移動

油畫,10”x8” ,2024 作者╱周蘭惠 Aredstudio.blogspot.com

傳道書3章1節說: 「凡事都有定期,天下萬務都有定時。」 你我皆活在動與不動之間, 當珍惜光陰,把握當下。

創 辦 人: 高俐理 會務顧問: 蘇文隆 李吳淑儀 林元生 林豐樑 許陳美津 董 事: 陳奏琦 錢文燾 薛悅悅 林師武 蘇文安 高俐理 陳德堅 劉怡吟 Carrie Verrocchio 雜誌及出版顧問:陳敬智 財務、會計顧問:Eric Vogen 江桂芝 法律顧問: 張麗麗 總 編 輯: 蘇文安 執行編輯: 林敏雯 美術編輯: 阮炫梅(中文) Evelyn Siao(英文) 企編顧問: 林豐樑 吳信惠 英文單元: 何天義(Jonathan Ho) 蘇真泉(Gloria Su,助編) 藝術指導: 周蘭惠 特約撰述: 簡海蘭 廖美惠 李文屏 網上雜誌: 鄭多加 楊薛菁 有聲雜誌: 連品雯 鄭多加 承 印: 天恩出版社 886-2-2508-1051 編輯室電郵:editor@e-krc.org ISSN 1555-9726

本刊圖文未經版權所有人書面許可,一概不得以任何形 式轉載。

No text or picture may be reprinted or utilized in any form or any means without written permission from the relevant copyright owners. All rights reserved. ‧本刊所引聖經經文取自《新標點和合本》 神國資源為基督協會 Kingdom Resources For Christ, Inc(KRC) PO Box 3252, Westcosville, PA 18106

電郵:contact@e-krc.org

網址:http://www.e-krc.org

奉獻地址:PO Box 7453, Round Rock, TX 78683

臺灣神國資源為基督協會 104094 臺北市中山區松江路23號10樓 電話:(02) 2536-5990 電郵:taiwankrc@e-krc.org

臺灣地區奉獻 永豐銀行臺中分行 戶名:社團法人中華民國恩友愛心協會 帳號:003-001-0001637-1 Swift Code:SINOTWTP

工作坊學員回應 一、手機短影音製作

學這個很有趣!這堂課上完,我把遺忘已久的照片都找出來,做成一部從訂婚到結婚25週 年到50週年紀念的婚姻史紀錄片,其中包括2019年再立婚約。不僅留下美好回憶,對我來說也 是意義重大。

二、小組引導

(美國紐約‧秀女)

我們得到豐富的資訊,並有參與感,計畫在小組查經或主日學中應用。期待未來能參加團 體輔導、溝通技巧、衝突處理等工作坊,與人建立更深刻的連結和更真實的團契。

(美國佛州‧Charlie)

講員表現出極大的熱情和對聽眾的喜歡。他有聆聽聽眾、與聽眾共同探討的心態,而不是 一味地教導。這也許是我們掌握技巧之前要做的心理準備。

文字陪伴心

現代網路發達,人人皆可隨時隨地、隨心所 欲地高談闊論,甚至舌劍唇槍,口誅筆伐,針鋒 相對!

很感恩,《神國》雜誌忠心地在渾沌網海中 定期注入清流。78期〈作者和他的文字陪伴心〉

更是發出溫柔的叮嚀,提醒我們:原來文字不只 是表達思想的工具,更是一種愛與陪伴的方式。

作者坦誠分享了自己從「用文字陪伴自己」

到「用文字陪伴他人」的心路歷程,我特別感動 於她的這句話:「我希望自己寫的文字,……都 能……溫柔地,至少接住一個正朝低谷跌落的讀 者,或是摟到一個下垂的肩膀。」

我

被她接住了!也多麼期盼自己能一點 一滴真誠地書寫,用文字去陪伴人!

(美國佛州‧Sharon)

在告別中孕育相聚

我也是一位文字工作者,因此在 讀78期〈當告別與相聚重疊〉這篇文 章時,特別覺得「心有戚戚焉」! 原來,在追思禮拜裡默默彈奏的 司琴,背後竟藏著這麼多溫柔的心意 和深刻的愛意 能從琴聲中陪伴傷 痛的人;能從陪病到送別;在喪親孩 子的成長路上能繼續扶持!這不是責 任,更是出於信仰的愛的實踐。

作者讓我看見,即使在哀傷中也 能有盼望,在告別中也能孕育相聚。

那句「讓你最後的念頭全都是感 謝」,提醒我要珍惜每一次與人相處 的當下,不必等到失去,才說出愛與 感謝。

(美國維州‧嵐馨)

神國

管家

Kingdom Stewardship

生活講求精準、精緻、精彩的李雀美牧師,牧養貴格會非比教會, 並投入基督教恩友愛心協會濟貧事工。

是甚麼樣的經歷塑造了她「福音救國」的服事理念? 又是甚麼動機讓她把一場又一場的追思禮拜辦得宛如佈道會? 請讀本會創辦人高俐理《神國尋寶 Tea Time with Lily》系列影片的專訪: 生命是一首頌歌。

工作是為了餬口?如何在職場持續晉升? 領導力教練陳德堅在【職場心習慣】系列文章裡建議, 在從小白到領袖的發展過程中,從「心」出發, 找到熱情,活出使命,樂在工作中。

期許讀者繼續以管家之心,無論在服事或職場中, 數算且善用才幹,發現生命的意義。

若欲投稿或回應本單元文章,請電郵editor@e-krc.org。

【神國尋寶】系列

生命是一首頌歌

受訪者/李雀美牧師 採訪/高俐理.整理/吳信惠 供圖/連和影音

李雀美牧師,臺灣貴格會非比教會的主任牧師,也是「神國 資源為基督協會」長期支持者。丈夫李政隆牧師去世後,她除了牧 會,還接手基督教恩友愛心協會救貧濟窮的服事。隨著本會創辦人 高俐理(Lily)在臺灣北投的專訪,讓我們一起來發現:哪些經歷塑 造了今天的她?又有甚麼理念成為她服事的動力?聽聽這位牧者如 何以生命唱出對上帝的頌歌。

在基督裡的「自由人」

Lily:尚未信主時,您就已經是助人為樂 的所謂「好人」。可否談談信主之後「好人的 改變」?

雀美牧師:未信主時,我就定意活著要對 得起良心和社會;寫文章時筆端要傳達愛。但

我自己的良心真的好嗎?誰能定好壞?

聖經裡沒有好人與壞人,只有罪人與義 人。信了耶穌,我的準則便如詩篇86篇11節所

說:「耶和華啊,求祢將祢的道指教我;我要

照祢的真理行;求祢使我專心敬畏祢的名。」

敬畏並不是說看到神就害怕;而是以公義 公平為根基,享受神的慈愛。

從前在拜佛的年代,惟恐哪個地方做得 不好,招惹咒詛,擔心家產沒了;其實沒有 平安,反倒愁苦。 當我信了耶穌,把眼光轉向 神,在耶穌基督裡看見神的愛中有序,恐懼感沒 有了,就得著自由。 祂的公義看起來像是限制 人,沒有自由;我卻在神的公義慈愛裡,自由 地享受神。

好人好事都能幫助社會成長嗎?好比幫助 街友,施捨不見得就是助人。無限給予,會把 乞討的胃口養大。要幫助他們走出邊緣人的狀 態,獨立自主,才是真正的幫助。

Lily:您是出色的兒童文學家,丈夫李政 隆牧師是傑出的建築師。會不會兩人都很強 勢?您們如何維持婚姻中的平衡關係?如何做 出家庭中的重大決定?

雀美牧師:夫妻生活就像在跳華爾茲,你 進我退,我進你退;就是在進進退退之間,才 會優雅。丈夫個性確實很倔強,但也有很柔軟 的一面。

有天晚上他沒有回家,也沒有打電話告訴 我,讓我既害怕又擔憂,一晚沒睡。而他直到 隔天中午才回家。原來看到一位歐巴桑生病, 他買飯給她吃,帶她去看病。送她回住處後, 在她家門口守了一夜,隔天為她準備了午餐才 回家。

我從相處中學到,雖是對真理及對的事情 不妥協,但不要起衝突,慢慢協商溝通。他也 給我很多自由,在經濟上很信任我。彼此尊重

及依賴,維持了我們的婚姻。

政隆是建築師,有豐厚的收入,想開診所 幫助貧窮的人;想要投入社會運動,執意為社 會和人民爭取自由與發聲的機會。深怕家人因 此受到驚嚇,他不想有後顧之憂。當他提出不 要有孩子時,我也接受了。

後來政隆開始在基督教恩友中心服事貧 困家庭和街友。他希望協助他們,以防有人煽 動街友成為社會亂源。他的異象是「福音救 國」,以傳福音為主,濟貧為輔。

關懷之心的素養

Lily:從我的觀察,發覺您很會照顧人, 不僅展現在服事上,也展現在對待周遭的人。 這樣的特點是怎麼養成的?

雀美牧師 :最主要的因為是家教嘛!從 姊姊照顧我,從媽媽照顧人學來的。媽媽出身 於有長工、幫傭的大戶人家,從小就聽長輩吩 咐,如果看見乞丐、流浪漢或孤獨者路過,再 怎麼晚,都要請他們進到家裡,讓他們飽餐一 頓熱騰騰的飯食。隔天早晨也要準備食物,讓

李雀美牧師不僅關懷教會 會友,也照顧周遭的人。

他們帶走。

我從小看著媽媽每天早晨煮兩頓飯,先 給沒早餐吃的人,第二頓才是給家人。我學 到:不只接待弱勢人群,凡是神帶到我生命中 的人,都要好好款待。雖然父親很早就過世, 但母親持續憐憫助人,她的日子其實過得很快 樂,也很長壽。

爸爸過世時,我大概七歲吧!對父親記憶 很少,媽媽說,爸爸是臺灣日治時期設計嘉南 大圳、興建烏山頭水庫的土木工程師八田與一 的嫡傳弟子的弟子,也是位結構建築師。我很 景仰他。

在他的葬禮時,我問媽媽:躺在棺木裡 的爸爸為甚麼不回家?媽媽紅著眼眶笑我傻, 說:爸爸死了,就不能回家了。她又說:人若 不好好照顧身體,就會生病。她用我能理解的 言語解釋,讓我對死亡不恐懼,也立志讀醫。

Lily:但是您在大學時主修中文,去日本

研究兒童文學。那麼後來如何從學醫的志向轉 到文學的呢?

雀美牧師 :高三的國文老師是位氣質很 好的滿清格格。她說不要以為只有讀醫才能醫 人;醫人的心也非常重要。而文學能醫治人 心;心理健康,身體也就健康。

考完大學後,我嘗試寫了一本童書《淘氣 的鼠弟弟》,還得了第六屆洪建全兒童文學獎 的第一名。之後我開始寫少年小說。

大學裡一位基督徒老師施常花說,兒童教 育範圍很寬廣,也包括兒童文學,特別是兒童 繪本。好比安徒生童話或伊索寓言,帶給小讀 者很多智慧。所以老師鼓勵我出國研修兒童文 學和繪本。

Lily:請談談您對人文關懷的看重。

雀美牧師:從創世記到啟示錄,上帝向來要 人享受祂、經歷祂、見證祂,這是上帝的智慧, 要人有休息時間。

臺灣正在積極開發休閒觀光業,尤其重視 人文、歷史。例如今天進行採訪地點所在的臺 北市北投區,除了山水樹木的自然景觀,知名 的溫泉區,也有在建築和館藏都值得參觀的文 物館與圖書館。我常常來這裡散步,呼吸新鮮 空氣。

我覺得人如果沒有人文素養,生活可能只 有酒氣銅臭。丈夫的專業就是保護文化產業和 建築。過去研究、保存廟宇文化多年,信主後 就進行與戶外有關的臺灣歷史研究。

建築物不會說話,但是外在和內在結構能 呈現故事,且與歷史連結。我們夫妻倆常開車 到處去看古蹟建築、民俗建築,想要與基督教 文化連結。

以五星級的服事尊榮人

Lily:您目前也協助恩友愛心協會,接觸 與服事的就是所謂社會最底層的人。同時您也 是講求品味的人。請談談這兩者之間的平衡。

雀美牧師:我享受神所賜的美好及供應, 在吃喝美食前,先有預算,享受多少便奉獻多 少。

我想,在基督裡的自由是:深信賞賜的是 神,收取的也是神,不怕錢沒有了。只要蒙神悅 納,生命沒有破口,神所允許發生的事情,我都 安然順服。

我的生活講求精準、精緻、精彩,如此人生 會活得很好。我也以這樣的信念服事。

丈夫政隆認為,服事對象的穿著如何,服

一次讀到史學家湯恩比(Arnold Joseph Toynbee)在著作裡提到,讀歷史會得智慧, 研究歷史能一窺生死,也能知曉將來的生活走 向。我開始鑽研歷史。在東京大學研讀兒童文 學時,教授看我興趣寬廣,就建議我去史哲研 究所。

生活講求精準、 精緻、精彩的李 雀美牧師,在基 督裡自由享受神 的豐盛。

事的人也當如何,好像彎下腰來服事他們;但 我不這麼認為,穿著華麗的國王也能放下姿態 來服事他人。

神是豐盛的,絕不是貧窮的;我們要是 穿著破爛,我想不太能吸引別人來服事,也無 法讓接受服事的人看見神的豐盛。因著神的豐 盛,我們可以在奉獻與享受中自由拿捏。相信 神也樂於看到我們享受生活。這並不是成功神 學或樂天派,而是明白要照顧好自己,才能長 久服事,才能有超水準的服事。

當有人奉獻給恩友中心,我們會精簡節約 地使用。在預算許可下,我告訴負責同工們: 有人要尊榮你們,去大飯店住個三天兩夜,讓 大家有機會享受。我常說: 沒吃過滿漢全席, 就煮不出滿漢全席的大餐來服事人;沒住過五星 級大飯店,就不能以五星級飯店的乾淨整潔來服 事人。

秉持這個信念,凡來到恩友的人,就先帶 他們去洗澡。從整理身體上的乾淨,一步一步 提升街友、貧寒朋友的生活水準。

服事的時候,盡心盡力服事;享受的時 候,在主裡好好享受。政隆牧師過世後,我一 直以這樣的理念勸勉同工。同工們的視野、氣

質也改變了,謙卑服事來恩友的人,而街友面 對生活的態度也跟著改變。

我並不是募款來享受,這些都是神的恩 典。就像創世記33章裡所說的:「神恩待我, 使我充足。」

Lily:同意!您的理念跟KRC的理念不謀 而合。基督徒忘了跟神是父子的關係。如果有 的只是乞丐的靈,就絕對給不出去。愛鄰舍如 同愛自己;不知如何愛自己,怎能把最好的給 別人呢?

雀美牧師: 說到愛人如己,街友很多都 是放棄自己,才會陷入越來越深的貧窮。我們 就慢慢教導如何自愛;有神的同在,有神的榮 耀,要活出榮耀的生命。這不是炫富,而是引 導他們如何過整潔的生活,吃喝應對的禮節, 從愛己學習愛人。

把追思禮拜辦成佈道會

Lily:您對追思禮拜有特別的負擔,幫家 屬寫訃聞,幫逝者出版追思文集。您的動機和 動力是甚麼?

雀美牧師:聖經教導要與喜樂的人同樂, 也要與悲哀的人同哭;傳道書裡也說:智慧人

的心在遭喪之家。

在陪伴喪家時,我發現他們在面對生死時, 會思考人生與生命的意義。家族中有人未信主, 追思禮拜可以帶進福音。所以全教會都把追思禮 拜當成佈道會,詩班、司會、總務同工等積極籌 備,例如印製精緻的程序單和文集。

追思禮拜只是幾個小時,結束就過去了。

讓家屬、會友寫些緬懷短文,編輯成冊,讓文 字成為生命的出口。之後在思念故人時,還能 拿出來翻看。

我曾幫母親編了追思文集。母親過世20年 後,一位朋友打電話來說:讀了那本文集深受 感動,願意信主、受洗。在文集中還可記錄家 族的傳統、回憶、省思,讓前人的信仰可以延 續。這也是信仰傳承。

主耶穌基督說:「使萬民作我的門徒」, 甚麼時候都得「去」,甚至是流淚的時候。教 會一位長輩過世,我在他旁邊撫著他的額頭禱 告,像在對自己的親人般。他未信主的弟弟非 常驚訝,說自己家人都不敢這麼做,我怎麼不 怕?沒有信主的人碰到喪事有沖煞禁忌,我說 我們相信主賜平安。耶穌基督已經戰勝死亡, 祂賜愛和恩典給我們。

拯救的方舟,天國文化的基地

Lily:您的談話都是有關事工或是教會, 感覺您非常樂於服事。可有退休計畫嗎? 雀美牧師:對我而言,生活、工作沒有重 擔;時時以享受主裡安息的態度來工作。也就 是耶穌所說:「凡勞苦擔重擔的人可以到我這 裡來,我就叫你們得安息。⋯⋯因為我的軛是 容易的,我的擔子是輕省的。」

耶穌33歲升天,所以我們的心態可以永遠 都是33歲;我也禱告:「主啊,願我永遠33 歲!」不是說我不想退休,而是一種承諾、一

種負擔。

當年我受貴格會差派開拓非比教會,是承 諾也是負擔。鄭新教老牧師說:「你們雖然少 少的人出去,起初微小,終究必豐盛發達。」 2013年按牧後,我的12字箴言是:「承諾承 擔,蒙召蒙恩,有愛有羊。」

我在這個位分上時,以尊榮看待這個位 分;現在要提拔能力更強的年輕傳道人來非比 教會服事。相信聖經所說結出30倍、60倍的好 果子,還有千倍的。神真的是奇妙賜福的神!

我曾是慈濟人;慈濟說自己是普渡的船。

我相信,也如此禱告:在基督耶穌裡,有一艘拯 救臺灣的挪亞方舟!我相信這艘方舟會成為臺灣 天國文化的基地,成為臺灣文物古蹟轉型、轉化 的基地。

回顧過往,瞻望未來,我繼續存敬畏的 心,在喜樂中隨時思想、敬拜、服事神。對我 來說,生命是一首頌歌。盼望當我見神的那 天,能對神說:「神啊!我不負所託。」

本文是神國YouTube頻道《神國 尋寶 Tea Time with Lily》系列影 片的節錄文稿,歡迎讀者上網觀賞完整 影片。

延伸閱讀:

˙ 關於李政隆、李雀美牧師信主經歷,請參考https:// good119.org/story/colleague/2004-8?language_ content_entity=zh-hant。

˙ 關於李雀美牧師以追思禮拜為傳福音的管道, 請閱讀本刊53期文章〈把盼望帶進失喪之處〉 (https://e-krc.org/article/bring-hope-to-loss/)。

【職場 習慣】

系列➊

從小白到領袖

文/陳德堅(Jacky Chen)

好習慣,是成功的基石;職場上的好習慣,能為實現職業目標提供有 力支援。為此,相信各種行業裡有上進心的職場人,都希望培養促進職業 發展的習慣。然而常常想得到卻做不到。怎麼才能突破? 陳德堅教練繼【天國領導力】(參考63-66期管家單元),帶領讀者 以屬天眼光學習發揮影響的領導力之後,推出新系列【職場心習慣】,更 進一步引領天國人這趟從職場小白到領袖的「心」習慣之旅。

希望你我能由內而外探索究竟,找出方法,實現蛻變,與他一起發 現:工作,可以是一個發現生命意義、找到熱情、活出使命的過程;工 作, 真的可以讓人樂在其中。

從工作找到生命意義

無論在哪個領域的職場,無論是新手、主 管還是老闆,相信職場人都希望取得更好的業 績,收穫更大成果。為達到這一目的,常用的 方法不外乎以下三種:

˙ 立志行動:一次次告訴自己 只要堅 持努力,一定可以取得成功!

˙ 咬牙堅持:遇到困難時,硬著頭皮繼續 前行。

˙ 打卡監督:通過每日打卡,記錄和監督 自己在各方面的進步。

方法看起來不錯,但試過以後就知道, 效果往往並不理想。為甚麼?怎麼解決?我從 三十多年的工作經歷中,發現職場成長四個關 鍵階段:

1. 初進職場:認識工作內容和任務,掌握 技能,了解自己的身分。

2. 力爭上游:積累經驗,創造更好業績, 攀登更高職位。

3. 帶領團隊:晉升為主管,成為團隊的領 航者與使命推動者。

4. 傳承使命:帶領團隊傳承使命給下一代 團隊。

這個系列將回顧、思考和展望職涯中每一 步往上升的階梯,從實務和信仰的角度,挖掘 出生命的意義和價值,最終實現從新手到領袖 的蛻變。

每個人都希望不斷進步,但一次次發現, 無論下多大決心、打多少卡,能堅持下來的好 習慣還是寥寥無幾。畢竟「立志行善由得我, 行出來由不得我」!咬牙堅持一個月可以,三 年、五年呢?一輩子呢?更令人沮喪的是,上 司、公司只要業績、要結果,一點都不看我們 付出的努力!

要走出這個困局,需要換一個角度看問

題,思考:如何在工作中發現自己生命的熱 情、意義與核心價值?讓我們問四個問題,從 四個維度來審視:

I. 熱愛:我內心的熱愛是甚麼,為甚麼喜 歡這份工作?

II. 擅長:我在工作中擅長甚麼,為甚麼別 人認為我有價值?

III. 收入:在所屬的部門或行業中,別人為 甚麼尊重、認可我,並願意支付我薪資?

IV. 社會需求:為甚麼社會需要我這一行業 的服務,需要我這個人的貢獻?

這四方面的交集,就是職業生涯中的核心 價值觀。這個核心價值影響工作和生活習慣, 甚至影響職場發展。

「熱愛」與「擅長」的交集,就是「熱 情」(Passion);當對工作充滿熱情時,即便 壓力很大,仍能高高興興地投入工作。「使命 感」(Mission)則源於所熱愛的事物和社會對 我們的需求;認識到自己被需要,使命感就會 更強。「專業」(Profession),則是所擅長 且獲取薪酬的領域。「天職」(Vocation)是 指社會需要且能帶來收入的職位。

不同的職業可能具有不同的特質,但在每個 工作崗位中,

相信都可以找到自己的熱情、使命 感、專業和天職。這四方面的結合,就彰顯生命 的意義。

很多人只看工作有沒有好的收入、回報, 能不能得心應手……。求神幫助我們轉變觀 念,從熱情、使命感、專業和天職四個角度, 重新審視職涯,必能促進未來發展。

以我自己為例。通過自我審視和專業測 評,發現自己很喜歡與他人一起學習、進步, 這是我的熱愛;我擅長教導和整合;我在電腦 公司的工作,能力得到認可,獲得收入;「世 界的需要」方面,我意識到很多人都需要愛和

關懷,也願意在這方面有所作為。

整合四方面後找到我個人的核心價值 觀 因著愛,通過與同伴一同學習、成長, 並且使用自己的特長服務他人。我也將此價值 觀落實到工作和生活中。

盼望每一個職場人都能通過這四個角度的 審視,力爭上游、脫穎而出,有能力帶領團隊 完成使命。

職場四階段,進步無止境

職場人隨著每次工作轉換,職業發展應 該是螺旋上升的過程。以下簡要介紹職場四階 段,後續文章會更仔細分別解釋。(下圖)

一、「初進職場」階段: 了解自己在此特 定職場中的身分、長處和能力;以此為出發 點,引導自己不斷進步。並了解身邊的人,爭 取導師、朋友、師長及職業顧問的幫助。

二、進入「力爭上游」階段: 關注以下三

方面

˙ 從效率到效果。許多人擅長提高工作效 率,但工作不一定有成效。

‧認識自己 ‧帶領自己 ‧認識別人

‧人生下半場

‧推動到點燃

‧工作成為使命

˙ 從自己到團隊。不少職場人獨立工作時 很出色,與團隊合作卻常遇到溝通障礙,甚至 產生矛盾。

˙ 從痛苦到喜樂。工作不僅為謀生,更是 為了追求內心的滿足和喜樂。至關重要的是找 到真正的動機和目標。

從「職場四部曲」的圖中可以看到:個人 層面,需要在職場找到平臺,發揮自身的影響 力;職業生涯的更高階段,則需要學會如何帶 領團隊,從「能者」成為「帶領者」。

三、「帶領團隊」階段: 發揮影響力和團 隊能力,幫助企業或機構解決問題。同時也需 要考慮第二個人生跑道。在帶領團隊的過程 中,持續培養自己的斜槓能力,為人生下半場 做好準備。

四、「傳承使命」階段: 留心推動使命的 傳承;不僅傳遞技能,更要點燃接棒人內心的 熱忱,讓他們在接手時不僅僅是接替工作,還 能接過我們心中的火把。做到這一點,我們才 算是充分發揮出了影響力,成就了自己的人生 使命。

‧從效率到效果

‧從自己到團隊

‧從痛苦到喜樂 ‧帶領別人的祕訣

‧在挫折中成長 ‧第二人生跑道

從「心」建立好習慣

職場上特別強調時間管理和習慣養成;很 多職場人認為,管理好時間就能管理好一切。

不過時間安排和習慣養成只是表相;想要持之 以恆做好時間管理,除了培養高效健康的好習 慣,還得挖掘出決定性的因素 究竟我是甚 麼樣的人?

人一生的果效從內心開始;當內心改變, 外在生命也會隨之改變,進而影響工作習慣和 時間管理方式。

例如很多職場人覺得,工作就是苦差事! 學業告一段落,一頭栽了進去,再加上養家的 壓力,不堪重負。日常工作中雖求有功,更 求無過,把分內事做好就夠了;理想工作就 是 事少,錢多,離家近。

如果只是為了退休(不工作)而工作,那 麼在潛意識中,想到工作內心就覺得苦!這樣 的心態之下,想要培養積極向上的職場習慣, 必定困難重重。

讓我們嘗試用另一種方式來看待工作和生 活 從內而外,找到工作和生命的意義;在 工作中發現自己的熱情和使命,讓工作成為實 現幸福與人生意義的過程。

想要成功建立有利於職業發展的好習 慣,必須在內心開啟這從「苦」到「甜」的轉 變 這轉變始於認識自己的身分。 儘管工作 仍有壓力,但新的生命在裡面發動,叫心意更新 而變化,看到善良、純全、可喜悅的生命意義, 自內而外影響習慣和行為。

習慣由「心」發出,才有動力做出改變。

問「為甚麼」,找到自己的熱愛

想要擁有助力於職業發展的好習慣,最重 要的不是堅定意志,而是照顧心靈。為此需要 了解自己,找到最佳定位,由此出發,不斷地

學習、積累,一步步向上發展,培養從心底發 出的新習慣。

從認識自己的四個維度中,需要找出「熱 愛」跟生活、工作的關係。

細細品味工作中的每一部分,很可能會發 現,「所熱愛的」事物能以某種方式跟工作和 生活搭上線。以我自己來說,我喜歡跟別人交 流看法,大家一起學習進步。這個「熱愛」跟 工作有關,而且跟我內心的喜悅緊密相連。

而發掘心底深處既是所熱愛且擅長,且是 世界所需要的,讓我們藉此賺取收入,就能看 清屬於自己的人生意義和價值。

著名領導力專家賽門‧西奈克(Simon Sinek)提出了黃金圈法則(The Golden Circle),強調要從「為甚麼Why」開始。他注 意到包括蘋果公司創始人賈伯斯,以及美國民 權領袖金恩博士等著名領導人,與普通人的最 大不同處在於他們從「為甚麼」開始思考。

一般人常常首先考慮「做甚麼What」 根據手頭的資源,考慮具體要做甚麼,專注於 眼前看得見的事情。有些人則會考慮「如何做 How」

如何把事情做好,如何成功……。

Time Management 時間管理

Habit

習慣養成 Identity 我是甚麼人 (供圖:陳德堅)

西奈克認為,真正影響一個人生命價值和 工作效果的問題,是「為甚麼 」;回答了「為 甚麼」,緊隨「熱愛」採取行動,能激發出極 大的動力。

就拿蘋果公司和戴爾(Dell)公司做比 較:兩家都生產電腦,二者的區別在於價值觀 不同。

戴爾的核心價值在於特定產品;專注於 生產電腦,始終也只做這個產品。蘋果追求創 新;創立初期就立志「做出能影響幾代人的產 品,並且能激發人的內心熱愛」。所以不僅生 產電腦,也生產無線耳機、iPad、智慧手機等 各種產品。產品的共同特點是激發用戶的原創 性,以及對產品極致的追求。蘋果對創新的熱 情,反映在各種產品之中。

不同的價值觀,塑造出不同的企業;不同的 價值觀,也塑造出全然不同的人生。因此需要認 真挖掘心中最深的熱情,並投身其中。如何找 到熱情?可以想像一下:如果你今天退休了, 不再需要為謀生而工作,還願意做甚麼?這可 能是一個指向熱愛的線索,帶領我們回答「我 為甚麼工作」。

以我自己為例,如果今天就退休,會依 然喜歡和朋友們討論新知識,一起學習、進 步 成為終身學習者就是我的熱愛。把熱愛 跟工作結合,工作就不再只是外在的事情,而 是與內心最深層的熱忱緊密相關。

在生活和工作中仍需考慮「如何做」和 「做甚麼」,但根基是尋找和關注內心深處的 熱愛。這是源源不斷驅動我們的內在力量,也 是真正動機所在。

問「會甚麼」,找到自己的擅長

擅長,就是能做得好的事;知道擅長,還 需要結合自身特質。譬如喜歡和人交流,可能

想在浪濤洶湧的職場力爭 上游嗎?從「心」養成職 場好習慣,帶你從職場小 白到領袖。

適合做市場宣傳或者銷售;喜歡數字,可能適 合技術型的工作。

如何發現自己的特質?我自己使用過,也 推薦朋友和學生採用的工具包括:蓋洛普優勢 識別器(Strengths Finder),StandOut 工作 優勢測試,MBTI 個性測試。

在找出自己強項的過程中,要「聚焦」, 不到處追熱點。最重要的是面對自己的內心, 同時虛心徵求工作夥伴和導師的反饋。需留意 不要將某些特質歸類為優點或缺點;要將其看 為「特點」,而每個人的特點不一樣。

或許你會質疑:找出個人優勢真的如此重 要嗎?對此,田忌賽馬的故事可以給我們一個 生動的答案。

戰國時期,齊國貴族常常以賽馬取樂,馬 按奔跑速度分為上中下三等。大將軍田忌與齊 王比馬,屢賽屢輸,後來他聽取建議,改變策 略。他以自己的下等馬與齊王的上等馬比賽, 結果輸了。接著用上等馬和齊王的中等馬比 賽,這次就贏了。最後用中等馬對抗齊王的下 等馬,又贏了。最終田忌以2:1獲勝。

我們所擁有的各項能力,也可分等級。在 工作中找到自己的定位,不要嘗試方方面面都 贏過別人,要聚焦自己的長項,發揮優勢,以 此勝出。

問「如何做」,找到贏取收入的方式

現代管理學之父彼得‧杜拉克(Peter Drucker)提出一個理念 管理自己,「作 自己的CEO」。他指出,在各行各業都隨科技 快速變化的社會中,職場人需要學會作自己的 管理者。而準確衡量自己內在的價值、優勢和 定位,才能做好自我管理。

杜拉克建議用以下的幾個步驟,來進行自 我管理

1. 觀察: 了解自己的學習方式,更善於 通過「聽」還是「閱讀」來學習,又或是通過 「討論和互動」來學習?

2. 計畫: 為自己的未來制定計畫,三個 月、三年、五年後,希望自己變成甚麼樣的人?

3. 預測:寫下自己的目標,三個月、五個 月後,希望達成哪些具體的目標?

4. 反饋: 定期反饋並記錄自己的進步情 況,還要找人觀察我們的進步情況並給予實際 反饋,看看以前的預測是否準確,從而更好地 進行下一個預測與計畫。

認真執行以上四步驟,就有望像管理公 司一樣管理自己,持續自我優化,提升能力。

當然,最重要的依然是發現熱情,挖掘出內心

真正的驅動力和優勢,然後再著手進行自我管 理,這樣的管理才有效。而能力提高了,別人 願意付給你的報酬自然也會提高。

問「做甚麼」,找到世界對我的需要

有些人會說:我就是普通的職場人,就像 一顆螺絲釘,多我一個也無所謂,少我一個也 無妨。其實如何回答「你在做甚麼」,揭示了 自己內心的真實志向和動機,以及可以帶給社 會的影響。請看以下的故事。

有人經過一個建築工地,問三個工人都在 砌牆還是蓋教堂?如何回答 「你在做甚麼」,揭示自己 內心的真實志向和動機。

做甚麼?

第一個工人回答:「我正在砌一堵牆。」

第二個工人回答:「我正在蓋一棟房子。」

第三個工人則回答:「我正在建造本市最美 的教堂。」

十年後,第一個工人依然在砌牆;第二個 工人成了建築工地的承包商;第三個工人則成 了建築師。

故事中,工人一只在完成工作,沒有太多 動機和期待,十年如一日只是砌磚。工人二對 房子有興趣、有期待,他就沒有停留在砌磚, 多年後成了工地的承包商。工人三有更高遠的 夢想,不單把磚砌好,蓋出房子,還將工作與 「建出最美教堂」的宏大願景聯繫在一起,多 年後就成長為建築師。

工作首先是為了謀生,但同時需要思考: 所做的工要產生甚麼樣的影響力?為甚麼世界 需要我這個人做這個工作,去服務特定人群? 想清楚這些,心裡的動力會不一樣,也能在工 作中創造出不一樣的結果。

我在職業生涯中常常反思自己的動機,檢 視能力、優勢,不斷學習,擴充知識,預備迎

接下一個行業風口;希望一步步邁進職涯下一 階段,幫助更多人。最終目標,是通過自己的 付出和與他人的合作,在美好的關係中共同進 步,服務有需要的人。

在職業生涯不同階段中,自我管理都不可 缺。我們可以借助有效的測試工具,在身邊朋 友、導師的協助下,反覆進行觀察、計畫、預 測、反饋,加深自我認識,追蹤自己的成長軌 跡。

在過程中找到自己的熱愛與擅長,明確自己 的優勢、價值和人生意義,工作就不再是日復一 日的「搬磚」,而是一個積跬步以至千里,不斷 成長的愉快旅程。

下期文章裡,我將進一步探討時間管理與 習慣養成,以及如何從優勢尋找熱情。歡迎聯 繫:dejian.chen@gmail.com。

思考與行動:

1. 你認為自己正處於職場四部曲的哪個階段?遇到 甚麼挑戰?哪些方面還有成長空間?

2. 彼得‧杜拉克的自我管理理念給你甚麼啟發?你 計畫採取甚麼行動來落實這個理念?

陳德堅教練 (Jacky Chen),為甲骨文公司 (Oracle)電腦雲端總設計師,也獲得領導力碩 士學位,是史丹福大學Dr. BJ Fogg教授認證的生 命教練,獲得麻省理工大學(MIT)的Executive Leadership證書。

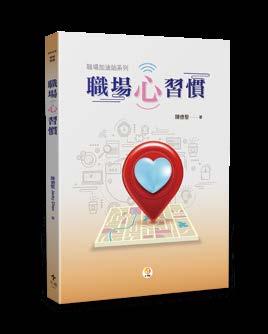

新書推薦

職場心習慣

陳德堅教練最新著作

現為xLead領導力教練,「國際真愛家庭協會」特 約講師,以及KRC董事。陳德堅教練的「簽名」是 T.E.A Tiny小處著手,Enjoyable樂在其中,Action 積極行動!他的著作包括《找到屬於你的領導力》 及《職場心習慣》。

從「心」定位,找到屬於你的職場地圖! 前Payless Car Rental董事長兼執行長、本刊會務顧問林豐樑 長老,及「職場使命」(Call To Work)創辦人兼總裁、本刊 【天國職場人】系列受訪者孔雷漢卿長老聯合推薦。

請洽北美、臺灣各大基督教書房, 或天恩出版網站(https://graceph.com/product/59v002/)訂購。

神國

知行

Kingdom Knowledge & Practice

上帝藉著所造的天地萬物和祂的話 聖經,向人啟示自己。

本期文章邀請你一起來認識祂:

我們如何看見看不見的神?彰顯上帝的天書與聖書,是索引,是證據, 也是領受信仰力量的邀請。

人可從自然災難中得到甚麼警示或省思?惟願在痛苦中親近滿有恩典憐憫、 帶來安慰和盼望的神,與祂在希望中同行。

神以自己的形像、樣式造男造女,教會和信徒又如何看待、對待女性? 期盼你我能聆聽聖經和教會裡女性的聲音,男女和諧服事,彰顯基督身體的豐榮。

藝術家揮灑對周遭的觀察,對日常的體驗。

話「畫」說靈感,以色彩與文字述說神所 賜的創意。

手,是人的另一張臉;可以傳送一己之力,相互鼓掌;可以做美善的事。且讓我們仰望 創造、啟示的神:凡手所做的……,願祢堅立!

若欲投稿或回應本單元文章,請電郵editor@e-krc.org。

從看得見的自然看見看不見的上帝

上帝如何讓人看見看不見的祂?詩篇19篇的 兩大主題 大自然的「天書」,與記載神話語 的「聖書」,是索引,是證據,也是領受信仰力 量的邀請。

與詩篇第八篇一樣,詩人大衛在本詩篇上 半,將諸天、穹蒼、晝、夜和太陽等演員,輪 流送上這以宇宙自然為布景的「天書」舞台。

接著在本詩篇下半,藉著六次希伯來文最常見 的平行語法,將焦點從「天書」,轉移到能夠

彰顯上帝的 天書與聖書

文/吳獻章

諸天述說神的榮耀;穹蒼傳揚祂的手段。

這日到那日發出言語;這夜到那夜傳出知識。⋯⋯

耶和華的律法全備,能甦醒人心; 耶和華的法度確定,能使愚人有智慧。⋯⋯

誰能知道自己的錯失呢? 願祢赦免我隱而未現的過錯。

求祢攔阻僕人不犯任意妄為的罪, 不容這罪轄制我,我便完全,免犯大罪。

耶和華

我的磐石,我的救贖主啊, 願我口中的言語、心裡的意念在祢面前蒙悅納。

(詩篇19:1-2, 7, 12-14)

改變人心的「聖書」。大衛最後呈上自己受到 耶和華律法觸動後的禱告,求上帝(他的磐 石、救贖主)光照他內心的幽暗面,期盼被潔 淨成為上帝所喜悅的人,如此邀請讀者進入信 仰對話。

信仰的第一步往往是從「看」開始。這進程 和闡述「因信稱義」的羅馬書相同 保羅力 邀讀者藉著抬頭「看」上帝所造之物,來認識 上帝的永能和神性。東方來的博士因為「看」 到將要生下來作猶太人之王的「星星」,舉步

追隨,亦步亦趨地走到耶路撒冷,再輾轉到伯 利恆(參考馬太福音2:1-11),找到摩西五經 所預告的「雅各之星」

24:17),並敬拜奉獻!

耶穌(參考民數記

當我們仰望天空,只見日升月落、繁星 閃爍,這叫「視力」。然而詩人大衛抬頭看天 時,卻用平行語法「諸天述說神的榮耀;穹蒼 傳揚祂的手段」,作為這首有名讚美詩氣勢磅 礡的開場。詩人看見的不僅是觸目所及的被造 之物,還看見自然界背後那位超然的上帝!管 理學大師彼得‧杜拉克(Peter Drucker)說得 對:「神射手不是弓箭好,而是瞄得準。」詩

人有這麼精準的「洞察力」,才能看見自然界 背後的上帝!

視力不等於洞察力;瞎子雖失去視力,卻 常擁有明眼人所缺的洞察力。 視力僅僅看見自 然界,洞察力則看得見自然界背後的上帝!就因 為有這超越視力的洞察力,大衛讚美星空之上 的上帝,保羅也從中闡述「自從造天地以來, 上帝的永能和神性是明明可知」,並且「無可 推諉」(參考羅馬書1:20)。世人的視力,僅 能看見大自然的諸天和穹蒼;相形之下,詩人 的洞察力則更進一步看見宇宙萬物被造,都為 了述說神的榮耀,傳揚祂的造作。

從科學發展史來看,帶動工業革命的科 學家(包括牛頓),研究科學就是為了榮耀 神 人間邦國若真想發展科學,需要有洞察 力的神學眼光作為支撐!《中國科學技術史》 作者李約瑟指出,中國科學不易發展,就是因 為沒有神學。在五四運動時代,知識分子如康 有為、梁啟超等,有視力,看見西方的船堅炮 利,也看見中國的封建腐敗,就以為將賽先生 (科學)、德先生(民主)引進,國族就不再 衰敗,就能強盛。他們卻沒看見科學和民主能 發展,背後是奠基在正確的神學。可惜的是, 如今依然有知識分子陷在「只要將自由女神引

進,就可以有民主」的迷思。

有上帝眼光的洞察力,愛因斯坦才會由衷 地說:「我想知道上帝的想法,其餘都是旁枝 末節。」(I want to know God’s thoughts; the rests are details.)牛頓有洞察力,希望藉著研究 視力看得見的自然不變現象,來探討視力看不 見的上帝治理法則 他研究科學的真正動機 其實是為了神學,九成以上的作品是神學性的 研究,餘下的力學、光學乃至微積分,才是科 學研究!

自然界不變,因為有一位不變的神;因為神 不變,才有科學定律。 從而看出,想建構任何 民族文化的科學、民主、政治、法律、藝術等 各方面,就必須更優先建構神學。詩篇19篇開 頭就強調,諸天穹蒼等萬物,都是為了彰顯上 帝而存在。這也是改教家加爾文的主張:「人 應當降服在上帝的主權下,凡事為榮耀上帝而 存在。」

跑在跑道上的自由

回到詩篇19篇大衛的敘述,首先上場的 諸天、穹蒼、晝、夜等四位演員,即便「它的 量帶通遍天下,它的言語傳到地極」,卻都是 「神在其間為太陽安設帳幕」的前奏曲而已。 大衛將敘述「天書」的最高潮放在太陽,「如 同新郎出洞房,又如勇士歡然奔路。」

太陽之所以能有如此熱度和滿足,源自它跑 在上帝量給它的跑道,「從天這邊出來,繞到天 那邊」,它的影響力才會大到「沒有一物被隱藏 不得它的熱氣!」

原來,被造物的喜樂來自受上帝所限制。 康德曾說,沒有約束的自由,不是真正的自 由;瑞士神學家布魯內爾(E. Brunner)也 說,人的自由建基於他對上帝的依賴之上,所 以最大的自由乃同時是最大的依賴。耶穌就是 這樣教導的:「你們若常常遵守我的道,就真

太陽跑在跑道上, 發出充足的光與熱。

是我的門徒;你們必曉得真理,真理必叫你們 得以自由。」(約翰福音8:31b-32)

俄國大文豪屠格涅夫一次收到朋友的信, 信中寫了一句很有意思的話:人生最大的事, 是把自己放在第二位。這位大文豪在給朋友回 信的時候,寫了更睿智的話:決定把甚麼放在 自己前面,也就是放在第一位,才是整個人生 的大問題。

司布真說過傳道人最省力的講道祕訣: 「講道猶如火車,行駛在軌道上是最省力的服 事。如果不是上帝繼續鋪軌道,即使費盡九牛 二虎之力也寸步難行。」上帝的兒女若肯像太 陽,被限制在上帝所命定的舞台,盡情為祂燃 燒奔跑,就必能自由奔放,揮灑出上帝的喜樂 和榮光。聖經中的偉人,不論是摩西、以賽 亞、耶利米,或是保羅、彼得、約翰,都是這

定律的明證!

天書照亮人身;聖書照亮人心 然而太陽不能暴露隱而未現的過犯;科學 無法使人知罪。述說「天書」之後,詩人接著 繼續描繪遠勝珠寶、比蜜甘甜的「聖書」,強 調這才是人間教育、智慧之源:「耶和華的訓 詞正直,能快活人的心;耶和華的命令清潔, 能明亮人的眼目。」(詩篇19:8-9)

「天書」可以照亮人身,惟有「聖書」才能 照亮人心;「天書」陳述自然啟示,「聖書」承 載特殊啟示。 上帝所造最寶貴的不是大自然, 而是「聖書」。天地會過去,祂的話卻永遠長 存;人活著不是單靠食物,而是靠上帝口中所 說的話!

從教育果效來看,聖經獨具甦醒並快活

人心、明亮眼目、使愚人有智慧等的啟迪力, 是人間書籍中絕無僅有的,難怪世界各行各業 許多頂尖人士,是將舊約聖經奉為圭臬的猶太

人!正因如此,出身貧苦、教育水準不高的本 仁約翰,竟然寫出最著名的基督教寓言文學 《天路歷程》,而20世紀兩位代表性的文學家 托爾金和魯益師,就深受《天路歷程》影響。

托爾金的《魔戒三部曲》簡直就是《天路歷 程》的更新版,同受這書影響而信主的牛津教 授魯益師直言,基督信仰本身就是一種教育!

馬丁路德認為: 「一個國家的繁榮,不 在於國庫殷實、城堡堅固,或公共設施優良, 乃在於國民的文明素質 也就是人們所接受 的教育、卓然遠見與優異品格,才是真正關鍵 之所在。」柴斯特頓也說:「教育是社會的靈 魂,由一代傳到下一代。」 加爾文更殷切地 說:「若是沒有上帝的律法,人就會變成叢林 中的野獸。」

讀聖書生命會改變

讀「天書」不會改變人心,不會知道自己 的錯失。聖詩《奇異恩典》作者約翰牛頓說: 「一個人能認識自己是罪人,不是因為被告 知,而是被聖潔的上帝所光照。」讀「天書」 的人不會稱自己是「僕人」,不會禱告「求主 攔阻不犯任意妄為的罪」,不會引發讀者自己 心中的反射力,求「赦免隱而未現的過錯」, 卻仍然繼續偏行己路。

讀「天書」用的是視力;視力所看的都 是讀者眼簾外呈現的世界。只有蒙「聖書」光 照,加上聖靈感動,讀者才會產生反省、反 思、反射的動力,才會接受警戒,將遵守上帝 的誡命確實納入個人的私生活,希望和萬物一 樣,遵行主的道,不僅行祂所喜悅的事,成為 祂所喜悅的人,更是成為祂所限制的人。

讀「天書」改變讀者對世界的看法;讀

蒙「聖書」光照加上聖靈感動,讀者反省、反思、反 射,行上帝所喜悅的事,成為祂所喜悅和所限制的人。

「聖書」改變讀者對自己的看法。讀「天書」 不會危險,也不會改變自己的生命;讀「聖 書」很危險,因為讀者的生命會改變,心甘情 願讓上帝擄掠,成為僕人!難怪有位英國首相 上教會聽道,出來時邊走邊嘟噥:「假如宗教 介入私生活,後果還真不敢想像。」

康德說,讓他折服的有兩樣:星辰滿布的 天空,和人類心中的道德律。然而使人心滿足 的,是造人心的那位。

詩人在本詩篇最後的禱 告,顯現使人知罪、認罪、悔改的,不是科學或 人間道德,而是「天書」和「聖書」所預告的救 贖主 新約的耶穌,復活的彌賽亞。

天書和聖 書的終極目標,是引進有位格的救贖主!

有了復活的主,神的兒女在困境中,就 可以經歷保守,因為救贖主無所不在、無所不 能!王爾德在《莎樂美》( Salomé )中敘述 著,希律聽聞拿撒勒人耶穌從死裡復活,就 說:「我不希望祂這樣做,我禁止祂這樣做。 我不准任何人從死裡復活。必須有人去找到 祂,告訴祂,我禁止祂從死裡復活」。接著, 希律王盤問道:「這人在哪裡?」侍臣回答說:

耶穌是成了肉身的「聖書」,能更新人的生命。圖為 梵谷的畫作〈拉撒路復活〉。

圖片來源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_-_The_raising_of_ Lazarus_%28after_Rembrandt%29_-_Google_Art_Project.jpg。

「祂無處不在,我的主⋯⋯不過祂很難找到。」

信仰的反射力

真正的信仰不僅具有視力、洞察力,還有 反射力!詩人讀完陳述自然啟示的「天書」和 承載特殊啟示的「聖書」,最後得聖書所預告 的耶穌光照。他反省、反思、反射,坦承自己 不過是僕人,會有錯失過犯,求主赦免隱而未 現的過錯和任意妄為的罪,不容罪的轄制。

這浮顯出得到「聖書」中那位公義上帝所 赦免的罪人,才能感念上帝愛的偉大和自己的 不完美,而且活出上帝所命定的美好。派博(J. Piper)說得對:「救贖並非使我們完美,而是 讓我們認識自己的不完美。」就因著耶穌的救 贖,「聖人和罪人惟一的區別是,每一個聖人 都有過去,而每一個罪人都有未來。」(王爾 德語)

讀「聖書」會改變生命,讓我們與大自 然同樣成為上帝手中的工作、耶穌手中的藝術 品。梵谷說:「耶穌是最崇高的藝術家。沒有 其他藝術家能像耶穌一樣,更新人的生命。」

神恩依舊在,幾度夕陽紅!他在死前最後幾 個月所畫的〈拉撒路復活〉(The Raising of Lazarus)上,以自己的臉來代替拉撒路! 詩篇19篇的結尾,更把讀者的眼光引向 未來:信靠「聖書」(word)所預告的「磐 石」、「救贖主」耶穌(Word),可以從軟弱 中經歷得釋放後的剛強和喜樂。

在西藏傳道的英國宣教士布爾(Geoffrey Bull)曾受洗腦酷刑,被拘禁在重慶的死牢三 年,期間聖經被沒收。深陷沮喪之際,囚房外 的收音機突然傳來貝多芬所作,被賦予〈皇 帝〉之名的第五號鋼琴協奏曲。華麗澎湃的樂 音觸動他:天地萬物之主的權能與榮耀,豈 非遠遠勝過地上君王?!他頓時重新振作起 來,靠著在天上人間掌權的「磐石」、「救贖 主」,走出宣教生涯的陰霾,著書《鐵幕開啟 時》(When Iron Gates Yield,中文暫譯)。

上帝的恩惠是為每一個相信祂的世人所預 備的,這成就應驗在耶穌身上!窮研古今中外 文史、晚年才信主的林語堂說,從來沒有人可 以如耶穌說出這麼安慰人的話:「凡勞苦擔重 擔的人可以到我這裡來,我就使你們得安息。

我心裡柔和謙卑,你們當負我的軛,學我的樣 式;這樣,你們心裡就必得享安息。」(馬太 福音11:28~29)

耶穌曾為門徒平息風暴,因此不要抱怨你 的風暴有多大,當向風暴講述你的上帝有多偉 大!你可以將重擔交給主,不需畏懼明天,因 為主已在那裡等待!是的,你大可不知道未來 如何,只要知道祂掌管未來!

信仰的力道,其實源自創造並掌管「天書」 的主,成了肉身的「聖書」;而「天書」與「聖 書」彰顯了原是不可見的上帝!

吳獻章,中華福音神學院舊約教授、教牧博士科主任。

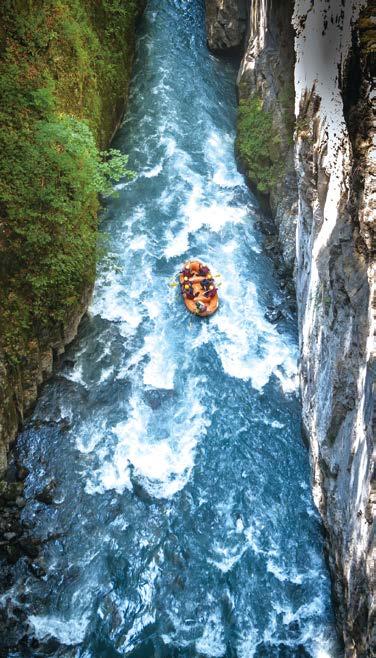

在希望中同行 寫在南亞海嘯20週年、 日本311大地震海嘯14週年

文/楊薛菁

楔子

2004年12月26日,聖誕剛過,清晨的陽 光和煦地撒在印度洋的海面上,閃爍著粼粼的 波光。東南亞熱帶島嶼和海岸線,鷗鳥拂過水 面,浪濤的聲音清緩而悠長,夾雜著戲水人群 的嘻鬧聲;天地祥和,一派幸福景象。

然而,就是這個日子,海底傳來震動,激 起狂暴巨浪,以近800公里時速向四圍推進,摧 枯拉朽,瞬間夷平一切,風光旖旎的人間,霎 時成為煉獄。據官方統計,這場襲捲東至東南 亞泰國、西至非洲肯亞印度洋地區14個國家的 災難,共奪去了226,408人的生命。

6年多後,2011年3月11日,與太平洋相 鄰的日本(本州)東北地區,在春寒料峭的 午後,也因近海地震,遭受巨大海嘯衝擊。

22,228人遇難或失蹤,福島核電站因此發生事 故,數以萬計的民眾有家歸不得,是日本有史 以來災情最嚴重的事件。

面對這兩個毀天滅地般的大災難,總有人 問:「神在哪裡?」「為何世界有災難,萬物 為芻狗?」

2024年12月適逢南亞海嘯20週年,國家 地理雜誌(National Geographic)特別製作了 紀錄片《海嘯,與時間賽跑》(Tsunami: Race

Against Time,以下簡稱《海嘯》),以倖存 者的眼光回溯南亞海嘯這場世紀浩劫。這個以 數十萬生命為祭的悲愴故事,到底能帶給世人

甚麼樣的省思?

大千世界須臾成空

《海嘯》影片搜羅了災難當下許多珍貴畫 面,以第一視角,盡可能地還原當日的景象, 藉由倖存者的敘述,讓觀眾對生命做出更深的 思索。

片子開頭,小女孩在鏡頭前哼唱著:「I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year…」;南國的椰子樹下,歌聲笑語, 伴隨著海浪輕柔的拍打聲。影像裡是一個尋常 人家的天倫之樂。然而,誰能想到這平凡的幸 福,須臾之間化為泡影?

路易斯(Louis)和席歐(Theo)當年還 是十來歲的少年,他們和父母在事發前不久來 到泰國拷叻(Khao Lak)。拷叻有著白色沙 灘、清澈的海水和茂密的熱帶雨林,寧靜又讓 人感到放鬆。那日清晨,人們在海邊嬉戲,有 人注意到海水遠褪,地平線上一堵奇異的浪 花,大家感到新奇有趣,無人意識到大難逼 近。路易斯和弟弟席歐以及父母也和當地人一 起在海邊觀看。等到奔騰的海浪迫近,化身惡 龍撲向大地,一切為時已晚。那一刻,路易斯 和席歐失去了父母。

在海嘯首當其衝的印尼班達亞齊(Banda Aceh),凱特(Cut)的家族正聚在一起,準 備參加表親的婚禮。眾人盛裝打扮,空氣中洋 溢著濃濃的喜悅。街上突然傳來騷動,凱特的 父親催促大家趕緊上樓。到了陽台一望,只見 原來的市街已被滾滾洪流淹沒,海水奔騰沖毀 一切,房屋如危船。水中載浮載沉著許多人, 不斷地呼喊求救,樓上避難的眾人不禁為束手 無策而痛心流淚。

2024年12月適逢南亞海嘯20週年,國家地理雜誌製作的 紀錄片《海嘯,與時間賽跑》,從倖存者眼光回溯這場世 紀浩劫。 圖片來源:https://www.nationalgeographic.com/tv/show/caafb96b-b9bf-4995-b8b5b5e7ab7043fd/about-the-show

2004年12月26日,印尼的班達亞齊幾乎被海嘯夷平。 圖片來源:https://today.line.me/tw/v2/article/YaXNRmj

凱特哭著說:「我救不了他們,水流很 快,請原諒我。」頃刻之間,為了迎接新人而 相聚的家族,失去一半成員。20年過去,有些 連遺體都未能找到。

蘇(Soo)和母親的關係常年處於緊張狀 態,總在愛與不耐之間拉扯。海嘯發生那日, 蘇和家人再度到泰國進行一年一度的家庭旅 遊。這次他們選擇海上孤島翡翠洞(Emerald

Cave)。翡翠洞有個長達80公尺的黑暗通道, 遊客必須下船泅泳,才能抵達別有洞天的神秘 沙灘。中午陽光折射海面,讓海水呈現美麗的 翡翠色澤,令許多人趨之若鶩。

這天天清氣朗,一切似乎很順利,但蘇 和母親仍在船上爭吵。抵達洞口,蘇的母親拒 絕下船,蘇不耐地對她說:「就跳下水吧!別 那麼掃興!」當她們即將出洞穴,海水突然如 漩渦般異常地衝擊她們,蘇的母親大喊:「我 不想死!」蘇不耐地回答:「那就快點游!」 而這,成為兩人最後的對話。母親那句「不想 死」,竟是遺言。

那一天在翡翠洞,蘇失去了母親和繼父。

沒能好好地道別,成為蘇永遠的遺憾;沒能好 好地說話,成了蘇內心深沉的痛苦和內疚。

影片中的倖存者,各有各的故事;有遺 憾、有悔恨、有不捨、有無奈……。相信日本 311地震的倖存者,也有類似的故事與感觸。

他們猶如大千世界千萬人的縮影;人們在時間

住在耶路撒冷的人更有罪嗎?」耶穌最後再一 次強調:「你們若不悔改,都要如此滅亡!」 (參考路加福音13:1-5)

之河不斷汲取,努力建構屬於自己的快樂與價 值,以為今日所擁有的一切,到明天依然存 在。

殊不知生命如此脆弱,轉瞬即可成空。不論

貧富貴賤,面對災難一樣蒼白無力;人定勝天的 思維,是多麼狂妄可笑。

當謹慎自己的日子

許多人把災難聯想到神的管教、審判、懲 罰。其實遭災的人並非比生活順利的人不義。

這是一個因罪遭破壞、被詛咒的世界,你我若 不儆醒,等到主再來的日子,恐怕要面對更嚴 重的後果。

路加福音13章記載,彼拉多屠殺加利利 人,有人跑來告訴耶穌,祂問眾人:「你們以 為那些人更有罪嗎?」話鋒一轉:「不是的,

你們若不悔改,都要如此滅亡!從前西羅亞的 樓倒塌,壓死18個人;你們以為那些人比一切

人真能為苦難找答案嗎?我們真能相信 神的意念高出人的意念,並接受萬事「神掌 權」?祂允許災禍發生,可是為了讓世人調整 面對生命的態度,成就神的應許?能確定的 是:人若不省察,繼續沉溺於罪中,將面對更 多的痛苦與患難。不要輕忽災難帶來的警示; 它提醒我們:生命何其有限,要即時悔改,不 要錯過神所賞賜的恩典與寬容。

我們當更謹慎自己的日子。面對人,不隨 意論斷,珍惜所有的關係;感謝每個階段的「遇 見」;同行的時候,享受美好也接納缺陷;離別 的時候,好好道別說再見。面對自己,花時間禱 告與自省。

禱告是建立信心的第一步,也是尋 求神最重要的方法。

腓立比書4章6到7節說: 「應當一無掛 慮,只要凡事藉著禱告、祈求,和感謝,將你 們所要的告訴神。神所賜、出人意外的平安必 在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」

世界充 滿變數,與其終日惶惑不安,不如倚靠神,尋 求從祂而來的幫助。面對神,把真實的自己擺 日本311地震造成的海嘯,吞沒沿岸城鎮。 圖片來源:https://news.tvbs.com.tw/world/1475862

在祂面前,求神鑒察、引導,賜予智慧,能夠 看見、分辨生活中重要的事物與目的,擺脫不 重要的瑣事和活動。遵循祂的旨意,敬虔並殷 勤度日,活出有意義的人生。

看到災難的意義

有些事,當下很難看清它的意義與面貌,總 要經過時間的汰洗,在歲月裡沉澱,才能漸漸顯 露對我們的影響:它究竟改變了甚麼?21世紀發 生在南亞和日本的兩個大災難,對倖存者和世 界的意義到底是甚麼?

《海嘯》影片中的幾位倖存者,談到所愛 或家人被海浪沖走的當下,內心的恐懼焦慮、 痛苦與自責。失散後重逢的,除了如釋重負, 失而復得的喜悅,也讓彼此更加相愛,關係變 得更緊密。面對失喪的,除了痛苦遺憾,也談 到對愛的思索。

遭受2004年南亞海嘯侵襲的國家與 地區。

圖片來源:https://www.latfusa.com/article/2014/12/ remembering-lives-lost-10-years-after-the-tsunami

片中兩位年輕女孩艾蘭廸(Eranthie)和 蘇皆在海嘯中失去母親,20年過去,她們也已 為人母,回想經過的災難,不約而同地談到母 愛裡的犧牲。

艾蘭廸說:「作為母親,如果有選擇,肯 定會讓自己的孩子活下來。」她的母親在斯里 蘭卡可倫坡(Colombo)南行的列車中喪生, 沒有機會與活著的她道別,是艾蘭迪心中最深 沉的遺憾。而蘇因為災難發生前未能與母親和 解,沒能說出口的愛與諒解成為永久的傷感。

當年所有的來不及,教會了她們把握與珍惜; 經過歲月沉澱,體會到愛的堅靭,也對生命有 更深一層的思索。有位倖存者說:「這片海讓 我同時感到悲傷和喜悅,提醒我失去的事物, 但也塑造了今日的我。」

貝里‧賀索(Barry Hirshorn)是位於夏

威夷太平洋海嘯警報中心的地質學家,2004年 他監測到蘇門達臘外海發生地震,立刻警覺起

來。但當時印度洋的海嘯罕見,整個地區 不在國際海嘯預警系統的覆蓋範圍。缺乏 完善訊息傳遞方式,大家看不到方向,也 無法和可能受到侵害的國家聯絡。等到估 算好「海嘯走勢圖」,海嘯已抵達陸地, 造成巨大傷亡。

當賀索透過媒體得知各地災情後,不 禁流淚自問:「我們還能再做些甚麼?」 當時海嘯已重創印尼、泰國、斯里蘭卡, 正向東非奔騰而去。適巧美國國務院致電 海嘯中心,賀索立刻請託,希望國務院動 員人力通知西印度洋至東非一帶的國家。

包括葉門、索馬利亞、肯亞……等國,因 美國預警而避免了大量傷亡。

20年過去,這場讓22萬餘人失去生 命,數百萬人無家可歸的南亞海嘯,在人 類歷史上的意義究竟是甚麼?失去的生命 已無可挽回,但他們的犧牲,提醒世人 防災意識和防災措施的重要性。早期預

(上下)

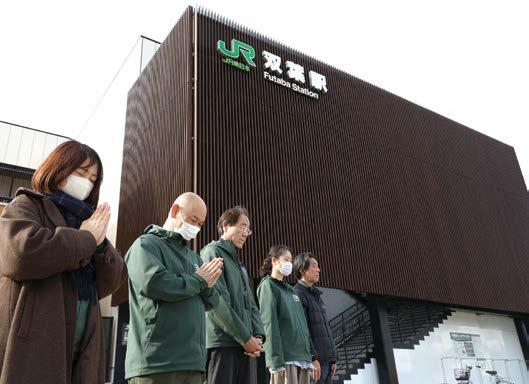

日本福島縣紀念311東日本大地震14週年,民眾在蠟燭上寫下 祝福,並在重建的JR雙葉站前集體默哀一分鐘,為遇難者祈 禱。圖片來源:https://www.cna.com.tw/news/aopl/202503110289.aspx;https://www.epochtimes.com/ b5/25/3/12/n14456315.htm

警系統設立了,包括美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA)開發了全球海嘯資訊系統,可在第 一時間以多種語言迅速警告沿海地區,為未來 可能的天災提供警訊。

日本在2011年經歷了311地震、海嘯,和 輻射三重災難的重創後,除了靠近福島核 電站的部分地區仍然受到限制, 14年過去,城鎮已從殘破 中站起,恢復了生機。本 州的東北,撇開刻意保 留的「遺構」(災難遺 跡),不少車站和商業設 施在重建後,導入最新科 技和技術,為將來可能再 發生的自然威脅做準備。 14週年悼念會上, 首相石破茂說:「我們將 把巨大犧牲換來的教訓傳 給後代,不會讓它們被遺

忘。……竭盡全力讓日本成為世界領先的防災 大國。」311海嘯倖存者鶴島道子也說:「不要 辜負那些逝去的人,要珍惜每一天,帶著笑容 活下去。」

倖存的一代,無需塵封記憶,也不必擁抱遺 憾;雖帶著海嘯創傷,卻也帶著生存智慧,教導 下一代如何因應可能的災難,一代代守護人們生 活的土地。

向死而生,在希望中同行

災難迫使人向死而生,重新審視生命的意 義,去發現所忽略的,調整人生的焦點。災難 也是試金石,能激發人性的光輝,如同鑽石在 壓力中成形;金子經火煉而去蕪;麥子落地才 能重生。

《海嘯》影片中,倖存的心理醫生西西 (Cici)這麼說:「一人遇難本就令人悲痛, 這麼多人不幸離世,更讓人難以接受。但那一 天,我見到數以百計自發救人的英雄,這就是 人類精神的奇妙力量。」影片中還有許多捨己 忘我、積極投入救災的身影,有些人連自己受 傷都沒意識到。當年在泰國披披群島(Phi Phi Island)經營旅店的女店主皮姆(Pim)說: 「我無法拒絕別人的求救,覺得一定要幫他 們,不能只顧自己逃命。」於是她忘記恐懼, 從高地折返海岸。

身為基督徒,我們是否也能在別人危難 時,不問為甚麼,而是以實際的行動做光做 鹽,讓自己成為別人的幸運和祝福;使神的榮 耀繼續彰顯?

楊腓力(Philp Yancey)在《有話問蒼 天》(Where is God When It Hurts? 又稱《痛 苦的上帝》)一書中說:「苦難並不是神直接 對我們採取的行動,讓我們不得不嚥下的懲 罰⋯⋯。」實際上,苦難帶出神的救贖、恩典 和愛。因為聖經說:「那賜一切恩典的神⋯⋯

在你們暫受苦難之後,必要親自成全你們,堅 固你們,賜力量給你們,建立你們。」(參考 彼得前書5:10,和合本修訂版)約珥書3章16節 也說:「耶和華卻要作祂百姓的避難所。」

事實上,人在受苦的時候,往往是和神離得 最近的時刻。 創辦內地會的宣教士戴德生在中 國喪妻喪子之後,寫信給他的母親,說:「神 知道要結的果子。有悲傷,也有歡樂。神藉著 祂慈父般的手,安排一切⋯⋯讓萬事互相效 力,叫愛神的人得益處。⋯⋯祂比任何時候都 離我更近了。」

在思想南亞海嘯20週年、日本311大地震 海嘯14週年之際,或許我們對苦難的提問,不 需要是「為甚麼?」而可以是「為了甚麼?」 走筆至此,恰逢緬甸發生芮氏規模8.2 (震矩規模7.7)級強震,影響遍及周邊許多 國家。隨著新聞不斷更新,已知災情慘重,造 成許多失蹤和傷亡。願我們繼續相信,賞賜的 是耶和華;收取的也是耶和華。雖然所處的世 界依然渾沌難明,天災、疾病、戰爭、痛苦頻 繁地發生在神兒女所在的地上,但掌管萬有的 神,必有其美善的心意。雖然我們參不透,但 等到日子到來,必如同保羅所說: 「我們如 今彷彿對著鏡子觀看,模糊不清;到那時就要 面對面了。我如今所知道的有限,到那時就全 知道,如同主知道我一樣。」(哥林多前書 13:12)

不論發生甚麼,相信絕不偏待人的神,滿 有恩典與憐憫,會帶來盼望與安慰。讓我們在 環境中,對生命做出更深的思考;明白人生真 正的目的;成就祂的應許和旨意。 生命週而復 始,不必總惦記遺憾,且讓基督的跟隨者將信心 擺上,專注仰望依靠神,在希望中與神同行。

楊薛菁 ,曾任廣告公司企劃文案、高中國文教師,來美後定 居德州,參與當地中文教育工作。希望藉由文字,讓更多人 認識福音,使天國價值觀廣傳。

聆聽聖經和 教會裡女性的聲音

文/謝挺博士(Dr. Chloe Sun) 譯/蔡允瑤

永遠不會忘記那一天:我坐在英語堂旁邊 的小房間裡哭泣,手中抱著剛出生的寶 寶,丈夫正站在禮拜堂的講臺上講道。

當時我和丈夫剛從神學院畢業;他獲得神 學碩士(Master of Theology)學位,而我則 同時獲得道學碩士(Master of Divinity)和神 學研究碩士(Master of Sacred Theology)。 我受過傳道和牧師所需具備的所有訓練,但畢 業後,丈夫很快成為一名牧師,而我卻只能成 為師母。

這種「買一送一」的交易,在多數華人教 會是司空見慣。當時一股憤憤不平的感覺湧自 心頭,我向神抗議:「這太不公平了!」

概觀教會中男女不平等的待遇,不僅因為文 化價值觀裡,認為女性應該順服男性;也來自神 學觀和教會傳統,這些都影響教會如何看待和對 待女性。

作為一名舊約教授,我在本文將探討舊約 如何看待女性。當中既有負面的聲音,也有正 面的看法。希望教會能因此繼續進行有關這方 面的對話,傾聽教會裡姊妹們的聲音,從中獲 得益處。

舊約裡有關女性負面的描繪

自創造之初,神便設立了好與不好的標 準。六天創造完畢,神看著一切都甚好(參考

創世記1:31)。到了第二章,神說:「那人獨 居不好」(參考創世記2:18);又吩咐人不可 吃分別善惡樹的果子(參考創世記2:17)。

女人卻將自己看為好的標準來代替神的標 準,聖經對女性負面的描繪從第一位女性就開 始了。創世記3章6節這樣記載:「女人見那棵 樹的果子好作食物,也悅人的眼目,且是可喜 愛的,能使人有智慧,就摘下果子來吃了。」 夏娃的選擇影響了整個人類,「女人是邪惡」的 觀念也因此形成。

在以色列的律法中,女性的價值低於男 性;女性是30舍客勒,而男性則為50舍客勒 (參考利未記27:2-5)。女性比男性更為不 潔;如果生下男嬰,母親會七天不潔,若生下 女嬰,不潔期為兩週(參考利未記12:1-5)。

關於女奴和男奴的法律也不同;人若賣女兒作 婢女,婢女不可像男僕那樣獲得自由(參考出 埃及記21:7)。

舊約裡,每當以色列被擬人化為女性時, 這種負面的描繪就特別明顯。若他們背道, 就成了跟隨別神的淫婦,神直接稱她為「妓 女」,並形容她為「行淫的妻,寧肯接外人, 不接丈夫」(參考以西結書16:32, 35)。在 《箴言》中,淫婦被指為智慧的反面,代表著 死亡,引領人走向萬劫不復的毀滅(參考箴言 19:13-18)。

希伯來文聖經的三部分:律法書、先知 書和聖卷中,描繪出的女性形象多是邪惡、滋 事、有罪、不潔和淫亂。

舊約裡有關女性正面的描繪

我觀察到不少信徒似乎不假思索就認同女 性的負面形象,遠比正面的形象普遍。

保羅在提摩太前書2章所說「我不許女人講 道」,儼然成了只有男性才能擔任領袖的神學 依據,卻沒有考慮到保羅這番話的文化背景。

當時,教會中的女性因沒有機會受教育,不懂 社交禮儀,在聚會時談話,干擾秩序,因此保 羅勸她們在聚會中要安靜。

我認為信徒需要同時考量聖經的神學觀點 與文化背景,才能對神如何看待性別,有一個 較為平衡的理解。女性的負面形象在聖經似乎 普遍存在。然而舊約的《五卷書》,也稱《彌 基錄》(Megilloth),即《路得記》、《以 斯帖記》、《傳道書》、《耶利米哀歌》,和 《雅歌》,卻提供了相反的視角。

路得是「摩押女子」,這帶有歧視意味的 標籤,使我們想起以色列人被摩押女子誘惑而 行淫亂的事(參考民數記25:1)。然而路得對 婆婆的忠誠,對以色列神的信靠,以及殷勤的 美德,表明了她是一位賢德的女子(參考路得 記3:11),可與《箴言》31章裡才德的婦人相 提並論。路得的品格破除了過去以「淫婦」形 容摩押女子的標籤。

同樣,以斯帖通過她的勇氣與決心,從一 個無助的孤兒,轉變為滿有行動力與權威的女 子。她不惜冒生命危險,拯救自己的同胞免於 種族滅絕。以斯帖成為了一位民族女英雄,推 夏娃選擇吃了分別善惡樹的果子,罪進入世界,「女 人是邪惡」的觀念也因此形成。

圖片來源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_of_Genesis_Chapter_34_%28Bible_Illustrations_by_Sweet_Media%29.jpg

路得對婆婆的忠誠,對以色列神的信靠,以及殷勤的 美德,表明了她的賢德,是對女性正面的描繪。

圖片來源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_of_Ruth_Chapter_2-1_%28Bible_ Illustrations_by_Sweet_Media%29.jpg

翻女性無能且低於男性的觀點。

《耶利米哀歌》則以錫安女子的聲音講 述耶路撒冷的毀滅。她代表一位女性罪人的聲 音,聖經給她空間,把為罪憂傷的心情表達出 來。她一再承認自己犯了罪(參考耶利米哀歌 1:5, 14, 18, 22),同時也訴說所經歷過不公 正的懲罰,和難以承受的痛苦。通過痛苦的聲 音,她否定了女性無價值的形象,指出婦女即 便犯罪,仍然擁有尊嚴,有權利對不公的待遇 提出抗議。

《雅歌》是一首情歌,女主角自由開放地 表達對心上人的傾慕。她說話比男主角多,且 對方說話的內容全都與她有關。她的表現說明 女性乃神的創作,是祂所喜悅的,也破除了女 人是「淫婦」的刻板印象。

總體而言,《五卷書》中的女性正面形象, 與舊約其餘書卷對女性的負面描寫,形成非常鮮 明的對比。

作為一名女性,我留意到聖經中同時存在 以上兩種對立的聲音。

教會如何對待女性?

神的心意是讓基督的身體(教會)彰顯造男 也造女的完整形象,可惜很多教會就像一個只有 父親、沒有母親的單親家庭。

表面看來,教會運 作照常,沒有問題;但凡經歷過雙親撫養的人 就會明白,母親表達愛的方式與教導的方法不 同於父親,兒女需要兩者的結合。

令人惋惜的是,如果會眾在講臺上只見到 男性領袖,是否還能看見神完整的形象?

一位男牧師曾經說過:「看教會如何對 待女性,就知道這教會是否健康。」教會需要 明白聖經對女性身分與角色有怎樣的教導。神 創造亞當和夏娃,本意是要建立一個相輔相 成的互補關係。神造了亞當以後,覺得他獨 居不好,就為他造一個配偶幫助他(參考創 世記2:18)。 要留意的是希伯來文「幫助者」 (azer)一詞,並非指次等的地位,因為在舊 約裡,神常被稱為祂子民的幫助者(參考詩篇 121:1)。

女性在領導、思考、言語、交往和表達的 方式上與男性不同。如果男女都參與教會領導, 會眾便能夠看到神國度更完整的圖畫。尤其在亞 洲和美國的亞裔教會中,有權柄的帶領者,仍 以男性為多數。牧長們應責無旁貸地在講臺上 與不同場合,為姊妹發聲,總比姊妹為姊妹發 聲效果更好。

我有幸得到一些男性牧師的鼓勵,不僅 在母親節,也在其他主日受邀講道。我認為教 會在靈命成長有影響力的帶領者,和神學教育 者,在神學指導的實踐上,都應為男女共同領 導、和諧合作發言。

找到在主裡的身分

對女性來說,發言或沉默;主導或順從; 站出來表態或隱藏自己之間,實在很難找到平 衡。若太過強勢,可能會面臨被「打壓」的危

當男女一起和諧服事, 彷彿美妙的二重唱,向 神獻上讚美,呈現基督 身體的豐榮。

圖片來源:https://www.freepik.com/freephoto/group-different-people-volunteeringfoodbank-poor-people_15574005.

險;假若太過安靜,則又可能陷入被忽視的困 境。在任何事工或工作環境中,有獨立主見的 女性很容易被視為有爭議性、越界,甚至動機 不良。

然而,我們需要確定自己在主裡的身分,了 解神給予的恩賜,也要以智慧來貢獻所長,與他 人同工合作。

在獨自飲泣那件事之後第二年,我申請了 哲學博士學位,畢業後在神學院教書,直到現 今。選擇在自己教會以外的領域事奉,以此來 回應神對我服事普世華人教會的呼召,這樣就 減少了我因自己教會的性別歧視而有的掙扎。

然而每當我看到許多教會仍然存在性別 不平等,內心就會為那些有恩賜的姊妹感到傷 痛。她們辛勤服事,卻得不到與弟兄同工同酬 的事奉機會。為了支持那些無法得到公平對待 且經常要面對性別歧視的姊妹,我決意把教會 與性別議題放在教學課程裡,幫助學生們成為 傳道人後,不要重蹈覆轍。

聖經對女性有正面和負面的聲音,神的兒

女不能只聽一面,對另一面卻聽而不聞。所有 的聲音都是重要的,女性若不能獲得適當的服 事空間,神國度的彰顯就會很不平衡。期盼教 會領袖積極參與性別議題的討論,關注教會中 性別偏見的情況,反思自己的神學觀點及文化 傳統如何影響人對性別的定位,並思考如何在 聖經的光照下,進行修正。

我期待看到基督身體的豐榮,男女在一起和 諧地服事,彷彿一首美妙的二重唱,向神獻上合 一的讚美。

原文刊載於豐榮團契電子報( 2025 年 3 月, https://ficfellowship.org/listening-to-women-inthe-bible-and-in-the-church/)。

本文獲作者同意翻譯自英文原著“Listening to Women in the Bible, in the Church” https://www.inheritancemag.com/ stories/listening-to-women-in-the-bible-in-thechurch。

謝挺 (Dr. Chloe Sun),在美國先後取得 道學碩士、神學碩士、哲學博士學位。曾 任美國正道福音神學院舊約教授。現任美 國富勒神學院舊約教授、中華研究中心副 主任。

話「畫」

說靈感

文、供圖/麥能

〈風從哪裡來〉 14”x18”,油畫,2023

靈感,來自四面八方,就像一隻蝴蝶,不 知道會停駐在哪朵花上?

毫無疑問,生活中有靈光乍現的時刻, 是件美妙的事!從事繪畫創作需要源源不斷的 靈感,經常有人問:「妳會有沒有靈感的時候 嗎?那要如何解決?」這使人想起一則好像是 與畢卡索有關的故事。他被問道:「要是你畫 累了怎麼辦?」回答:「如果這張畫累了,我 就畫另外一張。」

我不會將此問題當作是一個要解決的問

題;個人認為靈感應該像是風一般,隨意吹散,

該往哪裡去,就往哪裡去!它如同一位沒有事先 約好就登門拜訪的友人,你只需要開放歡迎。

靈感不需要刻意營造,如同是飽滿的果實,汁 水自然地流出,而非再三擠壓;它是一種自由 且釋放的狀態,沒有固定框架與公式。期願靈 感來自與聖靈的相通,藉由啟發與感動,進入 更深層次的真、善、美。

靈感用「風」代表,仍然十分抽象,因此 這幅畫用「箭頭」這個符號來表示風的走向, 非常直觀!

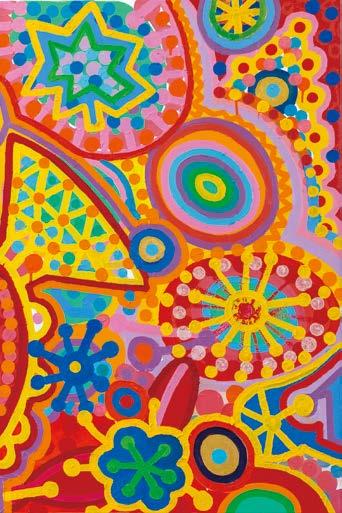

〈窗〉

油畫,12”x16”,2024

對四週環境的人、事、地、物,基於好 奇心,有些會特別引吸引我去觀察與接近。這 其中也說不出甚麼道理,完全是個人偏好,例 如喜歡窗戶。只要有一扇窗,就可以凝望、發 呆,也許沉澱,也許出走……。去餐廳時,如 果朋友不介意,就會主動提出坐在面對窗的位 置。由裡往外看,感覺外面的流動景像有助呼 吸……,菜色也會顯得更可口些。

窗很奇妙,在某種定義上來說也是一種隔 擋,但它不是「牆」,而是一個可以對外產生 互動的「透門」。當窗內的人往外看時,說不 定窗外的人也在看你。中式古典庭園建築中,

有一種在牆上開洞的設計,稱之為「漏窗」, 在《園治》一書中稱為「漏磚牆」或「漏明 牆」,名間俗稱為「花牆頭」、「花牆洞」、 「花窗」。

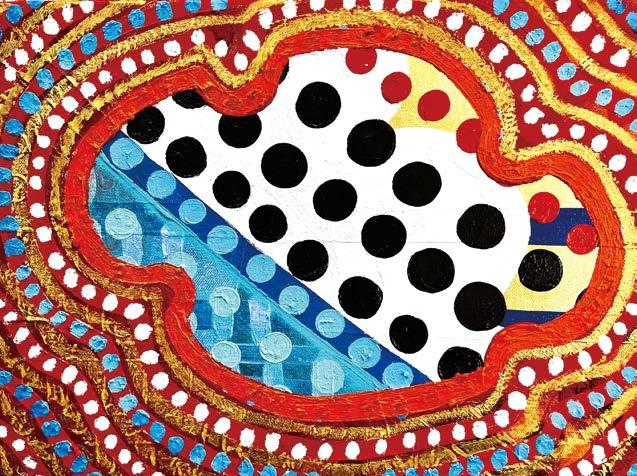

不論是哪種稱呼,身為一名畫者,我喜歡 將自己喻成一扇「窗戶」,可以在封閉的實牆 上「漏出眼睛」。但願透過我的作品,能使觀者 看到不同角度的人生四季與歲月風光。

這幅畫是一扇在牆上的「漏窗」,採用雲 朵般的花樣設計,用色冷暖交替,窗裡窗外, 別有洞天。

〈旅途〉

油畫,18”x24”,2021 〈沿路風光〉

油畫,11”x14”,2024

生活容易流於一成不變,最容易改變現 況的方式就是旅行。有人說:「旅行就是從自 己活膩的地方,到別人活膩的地方。」換種說 法就是:「跨出自己的日常,去體驗別人的日 常。」

然而,來場說走就走的旅行,也要有許多 條件的配合,於是「有錢旅行,沒錢散步」一 直是我的人生態度。東瞧西看,可以使自己思緒 生出翅膀,恣意翱翔。尤其是不經意時發現的角 落,更藏樂趣!

不久前與好友參觀位於日本新宿、展出葛 氏北齋版畫作品的美術館 。準備進館前,看到 附近對街邊的一個蔬果攤,十分誘人,於是決 定先去逛一下。掀開入囗處的擋風門片,不逛 不知道,逛了嚇一跳

裡面貨物品類繁多, 生食熟食皆有!看到如此多種的食物,色彩繽 紛、琳瑯滿目,精彩程度還真不亞於「藝術 品」啊!

在瀏覽時遇上了來自臺灣、旅居日本多 年的一位太太。她向我們介紹了一種只有在特 別時節才會出現的紅蘿蔔:色澤艷紅,造型優 美,真是賞心悅目。即使明知身在旅途不便購 物,也想要買下一根!雖然最後因為口感實在 太硬,難以下嚥,但還好,這是「付得起」的 衝動,偶爾嚐鮮的滋味也挺不錯。

人生就是一個〈旅途〉,安步當車,腳大 走四方!

看山是山,還是看山已不是山?〈沿路風 光〉裡,你到底看到了甚麼?

〈由陽轉陰〉

油畫,24”x18”,2023

〈嶄新的一天〉

油畫,36”x24”,2021

繪畫對我而言,也是一種生活記錄。

歲月走過,伴隨許多記憶、心情也都會成 為想要描繪的主題;凡事皆有時,喜怒哀 樂都可以放入畫中。

偶然走進了一個文具店,看到了一個 書籤,鏤空設計有幾個中文字連在一起, 串成「日日是好日」。雖然是個簡單樸 素、由字體呈現的小物件,卻給人帶來很 大的祝福,頓時溫暖了心情,嘴角揚起了 微笑。

這是一家位於百貨公司中規模很大 的文具店,但「日日是好日」則具獨特魅 力,讓人印象深刻。這可是比紅蘿蔔更方 便入手,當然成為我的「靈感收藏」。

是的,每一天都可以是好的,新的, 可以好好呼吸、吃飯、睡覺……,皆是 恩典,如果再能「靈感泉湧」,那可真是 「恩上加恩」了!

經歷疫情來襲,絕大部分的人都是 「陽過」,這個難受的體驗不能放過,於 是畫了一張有關「中獎」的過程。每一天 都會檢測自己的情況,一直到第十天才 〈由陽轉陰〉,重見天日!

期盼每一天都是新日,每一天都是好 日。

麥能 ,全職藝術工作者,專業畫 家。繪畫主要使用媒材為油畫、 水墨、彩瓷……等等,有時也會 結合拼貼混搭。作品請上網https:// aredstudio.blogspot.com/,或在IG上 追蹤 。

心 情

拼 盤

系列20

細緻或樸拙,靈巧或粗獷,手可 以展現人的特質。波提切利畫作 〈聖母聖子與施洗約翰〉中,馬利 亞的手敬虔、溫柔。(攝影/苗卉天)

所做的……

文/苗卉天

手是另一張臉

不知道你有沒有仔細凝視過自己的手?手 是另一張臉,傳遞著許多代表個人的信息。

看到有些女士會在手上留上/貼戴上假 的長指甲(坊間稱之為美甲),十分好奇,要 如何操作日常生活?可以確定,雙手留著長指 甲的人,應該不能從事按摩推拿、陶藝拉胚、 精細工藝、外科/牙科醫師、彈奏大部分的樂 器、從事大部分的運動項目,應該也不方便替 寶寶換尿布、戴手套、戴隱形眼鏡……等等。

在清宮劇中,見到戴指甲套的女人多為皇

后或妃子,當時貴族女子崇尚留長指甲(主要 是小指與無名指),認為這是優雅與富貴的象 徵。留著長指甲意味著不需要自己動手勞作, 代表著高高在上的地位;跟裹小腳,只能坐花 轎,走不了多遠的千金小姐異曲同工。

然而身在21世紀的現代女性也留著長指 甲,又代表了甚麼特殊身分?據說留長指甲可 以使手指看起來更修長、優雅、精緻,搭配上 戒指、手鏈,更能增添整體的造型感……。聽 過一個主管面試女助理的原則,第一眼就是看 對方的手指;如果是留長指甲者,一律不予錄 凡

用!雖說就算留著長指甲,還是可以用指腹敲 擊鍵盤,但即便使用其他輔助工具,長長的指 甲應該仍會影響日常操作吧!

想像一下,為了保護花了錢「美容」過的 指甲免於磨損,凡需要用到手指的事情都得小 心翼翼,連開瓶蓋都要找別人幫忙。如此不能 靈活運用雙手,工作、生活效率著實堪憂啊!

手要做美好的事

其實也不需要從指甲長度來判斷身分, 只要看一下手的長相,就可以推論出此人的背 景。例如勞動者的手,粗糙有力,以厚厚老繭 記錄著辛勞付出,雖無佳形美容,卻能扛起生 活的重量。又如匠人的手靈敏、熟練,可以精 準又專注地完成每件作品。在我眼中,都比帶 上鑲嵌寶石的指套,或是做長長美甲的手,更 具魅力。

看過一部講述「藍染」的紀錄片。藍染是 在中國、日本、歐洲都有的工藝,主要是使用 植物indigo plant(蓼藍)做染料。透過反覆浸 染,呈現從淺藍到深藍的豐富色調,再結合如 扎染、蠟染、夾纈等不同染法,成就出獨一無 二的布料。

影片講述的是一位日本藍染大師,由於長 期接觸浸泡在染液中,雙手彷彿是戴了深藍色 的手套,視覺衝擊很是驚人!問道:為何不能 戴手套工作?回答:藍染液體需要通過發酵來 釋放靛藍素,過程中溫度的掌控需要透過皮膚 來感受,因此不能戴手套。雖是透過螢幕,但 也能從這雙被染藍的手,感受到大師以身相許 的熾熱!

生活中,你我都要經過許多不同的手,從 中得到各種幫助:父母的手養育我們;朋友的 手支持我們;醫護人員的手看顧我們;美髮師 的手為你我整修門面;店員的手結帳;郵差、 快遞員的手送信送貨;清潔人員的手維持環境

整潔;警察的手指揮交通……,等等、等等。 而生命的意義也在於透過自己的手,向周遭傳送 一己之力,並且相互鼓掌,彼此激勵。

看過的一部電影中提到,宮廷畫師在幫 貴族世家畫肖像時,對其人物「處理方式」有 兩種收費 有畫手與沒有畫手是不一樣的定 價。的確,寫實派古典畫風「手部」要畫得生 動自然 除了結構複雜之外,每個關節的彎 度會產生不同姿態,手心手背的凹凸變化,也 要配合光源來處理明暗。

手是另一張臉,從手的「表情」也就不難 看出肖像畫師到底持有多少功力。另外有一種 職業稱為「手模」,是專門以手部為主要展示 的模特兒,通常用於時尚、珠寶、飲品、護膚 產品等行業。想當然耳,若想靠手吃飯,就要 細心呵護玉手,避免碰觸刺激性化學物質,避 免長時間接觸日光或水,並隨時塗抹保溼的護 手霜。為了能在鏡頭下展現美感,就需要保持 雙手的最佳狀態。

「手模」與「藍手套」這兩種手,在外觀 相貌上看似極端對比,然而在專業精神上卻是 高度一致。

一位牧師被人誇他的髮型還挺好看,幽 默的牧師這樣回答:「謝謝,那是因為在出門 前,我舉起聖潔的手,整理了汙穢的頭髮。」

人類的雙手是神奇妙的創造,雙手萬能:粗得 開來,細得下去,能鋤亦能繡,功能全備!真 心認為,身為人如果能夠被形容是「心靈手 巧」,那可真是一種由內而外的極高讚美! 總結:手要去做美善的事,就是「好手」、 「高手」、「能手」! 為我們的雙手獻上禱告: 願主我們神的榮美歸於我們身上。願祢 堅立我們手所做的工;我們手所做的工願祢堅 立。

神國 家人 Kingdom Families

親愛的家人,最近去了哪些地方?可有甚麼觀察和體悟?

本期文章將帶領讀者暫時放下日常規律,出現於不同場景中, 希望在換個心情之際,也換個眼光。

信徒蒙召得自由,然而我們真有自由嗎? 如何愛神、愛己、愛人,並且以愛心互相服事?

在基督裡,自由地愛 2025年KRC春季退修會采珍,

邀請你一起來到美國賓州樂園鎮, 傾聽講員邱清萍牧師傳遞的信息,和學員分享的領受。

創作靠靈感,但是畫家要能生存,可還有甚麼其他的需要?

【偶爾離開編輯臺】系列繼續四處走走、聞聞、聽聽、看看。

當藝術與金錢掛鉤,邀請你踏進藝術館, 從文字工作者的解讀,聆聽畫作背後的故事。

若欲投稿或回應本單元文章,請電郵editor@e-krc.org。

攝影:Jamie

4月中旬的賓州樂園鎮,早晚飄著細雨。然

而仔細觀察環繞使者培訓中心的莊園:坡 地披上翠綠;阿米許農人拿著鋤頭翻地;樹梢 萌發嫩芽。

2025年KRC退修會就在冬盡春來之際揭 幕,來自美國東西兩岸的KRC家人,要在這四 天三夜裡,得到休憩、更新。

在基督裡,

自由地愛

2025年KRC

春季退修會采珍

報導/林雨 供圖/連品雯、馬璐瑤

尋回愛神愛人的自由

退修會講員邱清萍牧師,曾在美國中國 信徒佈道會事奉四十餘年,是華人基督教界文 字工作的長青樹,出版書籍有《盡在愛中》、 《還我伊甸的豐榮》、《教會衝突的處理與重 建》等等。且是「基督豐榮團契」創辦人之一 及前會長和董事會主席。

她近年為教會及個人提供靈命塑造及靈程 導引的培訓,其中《培育教會和睦文化》的網 上課程,得到熱烈回響。她的個人網頁ceciyau. org,提供視頻、講道及和各類文章。

此次邱牧師帶領KRC家人一起探索 還 我自由,愛神愛人。

使徒保羅在加拉太書5章提醒信徒: 「基

督釋放了我們,叫我們得以自由。⋯⋯你們蒙 召是要得自由,只是不可將你們的自由當做放 縱情慾的機會,總要用愛心互相服事。」主耶 穌所說的最大誡命是:「盡心、盡性、盡意、 盡力愛主你的神,其次也相倣,就是要愛人 如己。」

然而我們真有自由嗎?如何愛神、愛 己、愛人,並且以愛心互相服事? 「你要甚麼?」耶穌如此問幾個 想跟隨祂的門徒。邱牧師以這個問題 開啟信息:神給人的欲望能:模塑自 我價值與形象;產生動力與能量;帶 出行動;甚至成為愛的核心。而過分 或對象錯誤的欲望,則成為癖、癮, 甚至不健康的依附、偏執,乃至成了 偶像。當欲望失了控制,便如雅各書 所說,就生出罪來,成了使人失去自 由的軛。

邱牧師請大家省思:你要甚麼? 省察內心的欲望,是出於愛上帝,或 是愛世界。

她接下來以馬太福音6章25-30節 的關鍵詞「不比……重要」與「先求」,點出 「愛」也有次序:生命比衣食重要;人比物重 要;神、人、物都需要愛,但有先後。一旦愛失 了次序,形成阻隔的牆,破壞了人與人、人與神 的關係。

靈命塑造操練中的「靈魂黑夜」,是從 感官和心靈,靠著聖靈煉淨內心欲望,重得自 由,清心愛主、愛人。

邱牧師再次邀請學員思想:是甚麼造成愛 的失序?可否讓神的光照進靈魂黑夜,帶來成 長及愛的提升?

邱牧師以保羅為例,因為知足,即便身 處禁錮中,仍有自由的喜樂;她又以父、子、 聖靈三一神彼此相愛與合一,勉勵大家。她也

提到愛的四種表現:為愛己而愛人;為愛己而 愛神;為愛神而愛人;為愛神而愛己。因為愛 神,便有了自由去愛人、愛己,甚至為了愛, 自由地選擇不自由。

主日適逢棕櫚節,是受難週的開始。邱清 萍牧師以約翰福音17章、主耶穌在受難前所做 「大祭司的禱告」,激勵與會學員學習三一神合 一的樣式 互相尊重;互相成全;彼此負責; 彼此順服。

自我的私欲,惡者,世界,都是阻礙、破 壞合一的勢力。 然而主耶穌已經為門徒預備資 源:永生的生命;神的道;耶穌的代求;三一神 彼此相愛的愛。

聖餐是敬拜的一部分,藉著領受餅 耶穌的身體;杯 耶穌的血,退修會在場的 眾人,以及所有基督的跟隨者,再次經歷與主 合一,也與肢體合一。並以此回應這幾天的領 受:若想自由地愛神、愛人,若要彼此合一,惟 有常在主裡面,祂也常在我們裡面。

匯聚才幹,彰顯國度的豐富 「資源」由神所賜,尋找、裝備,好在神 的國度裡適得其所,正是KRC 神國資源為 基督 的夢想與動力。退修會的敬拜便是很 好的例子。

KRC創辦人高俐理彈琴、帶領詩歌,並分

享信息;新任董事Carrie Verrocchio帶唱〈從 主而來的喜樂是我力量〉;鋼琴家陳倫茜伴 奏,KRC數位媒體同工、專業攝影、剪輯師連 品雯帶領敬拜讚美。主日,聲樂家薛悅悅獻唱 〈主是我亮光〉。正是這些才幹的匯聚,彰顯 神國度的豐富與榮耀。

兩天的晨更加上主日敬拜,信息重複提醒大 家:有甚麼阻隔了我與神、與人、與創造物的連 結?還有甚麼地方需要更多的恩典?三一神彼此 相愛、合一的樣式,給了你我甚麼樣的啟發?

除了靈命得餵養,KRC營會的特色是同 工與家人一起準備的豐盛餐點:點心桌上擺滿 臺式米果、美式堅果、韓式蝦條、花果茶包; 午、晚餐品嘗了臺式肉粽、肉圓、魚丸蘿蔔 湯,還有阿米許料理和中式美食。時不時見到 學員帶著自己的糾結,和講員低聲密語;舊友 新知分享近況,討論心得。或捧著一杯茶,或 隔著一碗湯,食物成了連結情誼的媒介,同時 補充了身心能量。

KRC英文事工Project Arctos安排了遊戲之 夜,發掘了Wii保齡球新星。專業領導力協調員 莫博恩(Brandon Morgan),引導大家以同理

心問開放式的好問題,避免太快給予建議和大 道理,讓「溝通」真能成為連結人心的橋梁。

幾位Arctos同工也向大家介紹服事異象,分享 如何在重重挑戰中,見證有家庭透過工作坊得 以和好,成為他們繼續留在彼此身邊和這個事 工的鼓勵。

帶回家的珍寶

退修會即將結束時,學員們說出要帶走的 收穫與感動:

「這幾天與神連結,與人連結;自己得到 更新,也更知道需要把福音傳出去。」

「我藉著跟很多人的交談,得到幫助學習 使用新科技,經歷愛神、愛人、愛己。」

「看見基督身體的合一。」

「我不再害怕去愛,因為三一神彼此相愛 的愛在我裡面。」

「我看到KRC所做的,就是關顧那些屬神 也是為神所愛,卻少有人理會的群體。」

「謝謝 KRC 歡迎我這個新來的『外 人』。」

「我帶著疑慮來參加,但是透過KRC同工 分享,聽到神對我說:『難道妳 不相信我嗎?』;『妳只要繼續 到場。』現在早上醒來,我又有 很多在KRC服事的新點子。」

學員專注聆聽並熱切 討論講員的信息。

就在互道珍重時,天際的厚 雲被春風吹散,露出陽光。樹梢 嫩芽似乎伸長了一點,準備在天 地間展開新綠,自由地頌讚造物 主的偉大。

期待明年退修會相見!在此 之前,讓我們在基督裡,自由地 愛神、愛人、愛己。

然而藝術的本質並不是商品,也從不該是 商品。」 匈牙利國寶級鋼琴家瓦薩里 (Tamás Vásáry)曾在接受訪問時這麼說。

身為文字工作者的我,基本上同意他說的 話。本來嘛!藝術是創作者心靈的表達,需要 的是純淨的動機和動力;寫作也是。直到那天 踏進一個展覽,才領略:藝術和金錢掛鉤,其 實是件很好的事!

【偶爾離開編輯臺】

當藝術與 金錢掛鉤

文/林敏雯

出錢出力的幫助

2024年一個氣溫低於冰點的秋日,來到 位於美國首府華盛頓的國家藝術館(National Gallery of Art),希望終日泡在白紙黑字裡的 自己,在偶爾離開編輯臺的片刻,學習另一種 表達的語言。不同年代、不同地域的創作者, 以色彩、圖像、光影的交融,將會說出甚麼樣 的故事?

況且,藝術館不收門票。

在義大利展廳看見自文藝復興以降, 即便是富有宗教意涵的畫像,還添了濃厚的 「人」味,也加入畫家熟悉的山水;〈安葬 基督〉(The Entombment of Christ, by Fra Angelico, c. 1450)即是一例。

此圖雖仍以受難的基督為視覺中心,環 繞的人衣著顏色略顯鮮豔,臉上流露生動的哀 傷或悲憤。相較於蒼白、木然的耶穌,簡直不 要太搶戲!背景是遠近的山影、蜿蜒的溪流, 讓躺在地上、即將被放入墓穴的主,顯得再低 下不過。怵然聳立的三個十字架,引動感恩: 天地的主成了肉身,為你我捨命;殘酷的十字 架,竟成了神與人和好的橋梁。

也是在文藝復興時期,出現越來越多「個 人」作品,單單定題為〈一個男孩的畫像〉, 〈一個男人的畫像〉。他們是誰?從衣著和身 形來看,似乎是略有財力、勢力的階級。會是 他們委任畫家,期待給自己留下傳承世代的身 影?好比以金融業起家的麥地奇家族,財富、 權勢一把抓,同時也成為藝術與藝術家慷慨的 「贊助者」(patron)。

所謂「贊助者」,官方的說法是 「贊成 某種計畫或事件而願出力或出錢幫助的人」; 說得直白一點,就是「金主」。 也就是有了 這些願意出錢出力的贊助者,或者委任繪製, 或者購買作品,藝術家才能活得下去,才能繼 續畫。 誠如本刊藝術指導、專業畫家周蘭惠所 說:「有『財』才能『成材』啊!」

這個道理,在那天的另一個展覽中得到更 大的彰顯。

超線的創意

那天在國家藝術館,隨著解說員進入另一 個展覽 「巴黎,1874」。1

1874,離法國大革命已逾80年,第三共和 才剛開始。這一年在藝術界有甚麼驚天動地之 舉,還需要辦個特別的展覽?

解說員指著一幅人像 牆上的鐘指著 4:13,桌上蠟燭還燃燒著。看來即便在清晨, 英姿颯爽的主人翁不是沒睡卻不顯得累,不然

〈安葬基督〉。

圖片來源:https://www.nga.gov/ collection/art-object-page.401.html, Courtesy National Gallery of Art, Washington

就是已經起床披戴全副軍裝。標題:〈在書房 裡的拿破崙皇帝〉(The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries, by Jacques-Louis David, 1812)。

當時想在法國的藝術界佔有一席之地,需 要得到「沙龍」(Salon)的接納;而沙龍喜歡 的畫,就是像〈拿破崙皇帝〉這樣,有鮮明的 (大)人物,有高舉的意識形態,非常政治正 確的作品。

畫家與畫作只要進入沙龍展覽,知名度 和身價立刻水漲船高。不過,這樣的創作是藝 術,還是宣傳品?藝術真能被限制在框框裡? 那個時期已有畫家想要突破,嘗試以堆疊 的筆觸形成影像,描繪日常剪影,越來越多以婦 女、孩童為主題,這就成了「印象派」的濫觴。 這樣的畫違背了沙龍的標準,果然多次被拒。於 是以莫內(Claude Monet)、馬內(Édouard Manet)、塞尚(Paul Cezanne)、雷諾瓦

〈在書房裡的拿破崙皇帝〉。

圖片來源:https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46114.html, Courtesy National Gallery of Art, Washington

(Pierre Auguste Renoir)等等為首的畫家, 自組「無名社」(Société Anonyme),於1874 年在巴黎開了畫展。

色彩繽紛的革命

非常可惜的是,這場向傳統宣戰的展覽, 只吸引了約3,500人參觀,其中還有很大部分是 自家親友。相較於同年沙龍的50萬人次,實在 有些淒涼。畫評家沒有甚麼好話,賣出的畫作 屈指可數。

結果「無名社」解散了。

畫家們卻沒有放棄初心,繼續畫他們想畫 的畫。不過要是沒人買,藝術家怎麼活下去? 來自美國,卻在歐洲受教育的卡薩特 (Mary Cassatt)登場了!這位畫作曾被沙龍 接納,也曾被拒絕的女畫家,深受印象派吸 引,在竇加(Edgar Degas)邀請下,加入這 群邊緣藝術家。

可能因為卡薩特的父親是個成功的生意 人,母親的家庭也有金融背景,讓她懂得如何賣 畫;不僅賣自己的畫,還幫這些眼看就要混不下 去的畫家朋友牽線,找到法國藝品經紀人杜航瑞 和(Paul Durand-Ruel),在本國以外的市場開 疆闢土,尤其是坐擁「新錢」的新大陸。

這位有國際眼光的「藝術仲介」,看準美 國人開放的心態,願意接受當時看來「前衛」 的畫風,大批引進。他說:「美國人不嘲笑; 他們買!」2

因此印象派、現實主義、立體主義等等 的畫家生存下來,並且如今在美國各大藝術 博物館,都能欣賞到數量可觀、極具代表性 的印象派畫作。單單在國家藝術館,就收藏 了莫內著名的〈撐洋傘的女人〉(Woman with a Parasol, 1875)、〈日式古橋〉(The Japanese Footbridge, 1899)、〈藝術家的 維特尼花園〉(The Artist's Garden at Vétheuil, 1881)。

說不定正是美國人的「革命精神」,讓他們 敢於,或者說刻意,不按著傳統走。無論動機如 何,真要感謝這些買畫的人! 金碧輝煌的對抗

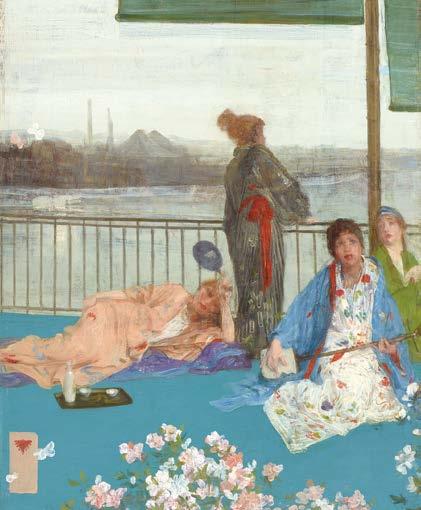

2025年一個春花燦燦的上午,我在寒風 中繼續追尋視覺享受,踏進同樣位於華盛頓的 國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)。這回也跟著解說員,漫步欣賞日 本屏風畫,之後走進惠斯勒(James McNeill Whistler)展廳……

等一下,這位美國畫家的作品怎會出現在 「亞洲」藝術博物館?

根據解說員介紹,原來這裡許多館藏, 來自美國工業家佛利爾(Charles Lang Freer)。他不僅捐贈私人收藏,還出錢興建這

〈撐洋傘的女人〉。 圖片來源:https://www.nga.gov/ collection/art-object-page.61379.html, Courtesy National Gallery of Art, Washington

〈膚色和綠色的變化〉。 圖片來源:https://asia.si.edu/explore-artculture/collections/search/edanmdm:fsg_ F1892.23a-b/, Courtesy National Museum of Asian Art, Washington

孔雀廳。

圖片來源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/The_Peacock_Room_%282%29.jpg

棟博物館。而教育佛利爾亞洲藝術相關知識、 鼓動他收藏的,就是長年旅居英國的惠斯勒。

這位藝術家也是不按牌理出牌的人; 畫作總是模模糊糊,定名為諸如〈夜曲〉 (Nocturne)、〈膚色和綠色的變化〉 (Variations in Flesh Colour and Green –The Balcony, 1864-1870 )之類。如此的作品 當然不是主流派沙龍能接受的。惠斯勒能繼續 靠繪畫生存,還真要謝謝當時英國船業大亨雷 蘭(Frederick Richards Leyland)的贊助。

話說雷蘭要裝修居所的餐廳,將惠斯勒 〈來自瓷器之邦的公主〉(The Princess From the Land of Porcelain)置於壁爐上方,作為 整個廳室的焦點。建築設計師也做了很多開放 式櫥架來擺放他所收藏的青白瓷。但是惠斯勒 不滿意。

藝術家自己拿起畫筆,以孔雀藍為背景, 用金箔描繪壁畫,沒有留下一處空白。整個空 間就是名符其實的「金」「碧」輝煌!遺憾的 是,當藝術家要求報償時,雷蘭不認帳了:我 有說過要這麼奢華嗎?兩人為錢翻臉了。

但餐廳還有一面牆空著。惠斯勒再次拿起 畫筆,用閃亮的金色鉤勒出兩隻孔雀 開屏 的那隻站在散落一地的金幣上,盛氣凌人地對 著另一隻啼叫。多麼「金幣」輝煌的爭執!這 幅壁畫定題為〈藝術與金錢〉。完成後,藝術

家離開知名的「孔雀廳」,和 贊助者就此成了陌路人。3

贊助=肯定

其實不僅是畫家,音樂 家也需要贊助者。作曲家舒伯 特(Franz Schubert)在沒有 演出收入,出版商又對其作品 不感興趣時,一群朋友就在家 中,以沙龍形式舉辦小型演奏、演唱會,幫他 打響知名度,也時不時接濟生活。這樣的次數 多了,這群人和這類型聚會,還得了「舒伯特 之友」的稱號。

當我偶爾離開鋪滿白紙黑字的編輯臺,踏 進色彩斑斕的博物館時,領略到 許多時候 藝術家是因為得到財務上的贊助,生活不致匱 乏,才能專注於創作美麗,留下捕捉自然與人 性的珍貴圖像。

當藝術與金錢掛鉤,讓有形資源 成為無形資源的助力,當然可以是件好事。況且 「贊助」,更是「我相信你可以」的肯定。

那天走出國家藝術館時,已是華燈初上。

搭上地鐵去到中國城,和老公一起享用餛飩湯。

隔著混合胡椒、香油味的氤氳,對這位從 不曾對我說過「去找份正當職業吧」、「等孩子 長大再說吧」;從還不確定我能寫出個甚麼、到 底能寫多久,就一直一直支持我寫作的人,衷心 地說:「謝謝你作我的『贊助者』!」

註:

1. 更多關於「巴黎,1874」展覽訊息,請參考 https://www.nga.gov/exhibitions/2024/paris-1874impressionist-moment.html。

2. 關於藝品經紀人杜航瑞和的生平,請參考https:// en.wikipedia.org/wiki/Paul_Durand-Ruel。

3. 更多關於「孔雀廳」的故事,請參考https://www. splendidtable.org/story/2017/07/06/betrayal-in-bluethe-story-of-the-world-famous-peacock-room,以 及https://asia.si.edu/explore-art-culture/interactives/ peacock-room/making-the-peacock-room/。

神國 鄰舍

Kingdom Neighbors

我實在告訴你們,這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上, 就是做在我身上了。(參考馬太福音25:40)

那麼誰是弟兄中最小的一個?會不會是得到的宣教資源最少, 文化、種族與我們相異的人? 讓萬民都聽見—2025年第三屆跨文化宣教大會現場直擊, 便是希望點燃你我的熱情,認識大使命裡所說的「萬民」, 也包括具有獨特文化和語言,卻少有人前往宣教的族群。

或者這最小的弟兄其實就在鄰里間,只是被有錢、有權的人撇在後面? 成為好鄰舍—專訪InterVarsity公義計畫DC Plunge, 帶著你我在即便貧窮的社區中仍然指認出美麗,以尊重人的態度成為好鄰舍, 以整全的「平安」概念實踐「社會公義」。

親愛的讀者,你的周圍可有最小的弟兄?

若欲投稿或回應本單元文章,請電郵editor@e-krc.org。

讓萬民都聽見

2025年第三屆跨文化宣教大會現場直擊

文、供圖/小隱

來自各國、各族、各方的萬民

2025年2月中,齊聚臺灣臺北復興堂、來 自北中南各教會約三百多人,熱血沸騰地專注 聆聽跨文化宣教(以下簡稱跨宣)的故事與教 導,並接受培訓。

這是第三屆跨文化宣教大會的現場。跨宣 的小小火苗,似乎已在臺灣教會界燃起,並緩 緩擴大。

主辦單位Radius Asia宣教訓練中心(以下 簡稱RA)創辦人陳維恩開宗明義表示,當強調 跨宣的重要性時,並非表示同文化傳福音不重 要。然而如果跨宣不拿出來講,少有教會主動 談論這個主題。大會的目的,就是為連結更多 臺灣的教會對跨宣的認同與參與,大家有一致 的方向,TOGETHER一起走。

沒有一位基督徒會反對馬太福音28章大使 命的重要性,然而這裡所指的「萬民」,可能 不是指每一個人,而是指全世界所有獨特文化 和語言的族群。

如啟示錄7章9節的異象所描 述:「此後,我觀看,見有許多的人。沒有人 能數過來,是從各國、各族、各民、各方來 的⋯⋯。」陳維恩從跨宣的視角,對「萬民」 提出了這個定義。

他指出傳福音和宣教一樣重要,但傳福 音未必等同宣教。在同文化裡面,跟身旁尚未 信主的人分享福音,本來就是基督徒的本分。

如果跟鄰居或家人傳福音就是宣教的話,那麼

早期宣教士就沒有理由離開自己的本族本家, 來到異地,把福音帶給不同文化、不同種族的 人。如果有教會或基督徒認為,福音在耶路撒 冷(自己的所在地)都還沒有傳遍,就先不向 猶大全地、撒馬利亞和地極(所在地以外)傳 福音,這難道不是一個盲點? 陳維恩用一個全世界人口的信仰統計圖, 說明何謂未得之民,以及對未得之民傳福音的 重要性與迫切性。全球有三分之一的人口是基 督徒;三分之一的人口是住在基督徒身邊的非 基督徒,這群非基督徒有機會和資源聽聞福 音,只是選擇拒絕。然而還有三分之一的人口是 身邊沒有基督徒的非基督徒,這些人很有可能未 曾聽聞福音,因為沒有人向他們傳,也是宣教資 源最少的群體。

根據香港差傳事工聯合會最近公布《2025 全球差傳數據》,跨文化宣教士總數接近45 萬,卻只有3%受差派到33億的未得之民當中, 其餘97%都去了已有福音到達之地。此外,各 類奉獻總額達1,300億美元,然而只有約3.2% 的奉獻用於差傳。保羅對跨宣有明確的教導: 「我立了志向,不在基督的名被稱過的地方傳 福音,免得建造在別人的根基上。」(羅馬書 15:20)

成為差遣的教會

二十幾年來,位於新北市的五股禮拜堂非

「跨文化宣教」的對象,是來自各國、各 族、各方的「萬民」。(左、右上) Radius Asia創辦人陳維恩解釋「呼召」的定 義:「是對神的命令與應許,有持續性的 信靠與順服。」(右下)

常看重宣教,在19間植堂教會組成的「約書亞 團隊」中,已派出26位跨文化宣教士。主任牧

師王天佑在大會最後一場信息中,歸納出為何 工人出不去的三個主要原因:

1. 捨不得出去

因著人好逸惡勞的天性,即使是基督徒, 甚至是進入宣教禾場的工人,大部分喜歡停留 在安全舒適的地方。耶穌在馬太福音第9章說要 「打發」工人出去,因為工人不願主動出去。

使徒行傳8:26-40) 2. 代價大,投資報酬率低 「一個跨文化宣教士的經費,可以支持三 位本地同工。」王天佑不諱言,「栽培跨文化 宣教士很昂貴!不但昂貴,而且短期無法看到 成效!」若是教會內傳道人短缺,牧者寧願把 人力留在教會內。因此過分看重CP值(投資報 酬率),可能是攔阻不少教會邁向跨宣的最大 因素。

耶穌做了最好的示範:祂走遍各鄉各城,沒有 停留在舒適圈;祂憐憫困苦流離的人,看到他 們如同羊沒有牧人一般。

王天佑又用使徒行傳裡腓利的例子。當主 的使者對他說:「起來!向南走,往那從耶路 撒冷下迦薩的路上去」,他就起身前去時,是 放下已在撒馬利亞進行得紅紅火火的事工。在 曠野的路上遇到了來自衣索匹亞的太監,是在 女王甘大基的手下總管銀庫的。接下來美好的 跨宣故事發生,福音種子也進入非洲。(參考

3. 缺乏跨宣的培訓與眼光 「我們當然不會天真地以為跨宣是一項 輕易的工作。但連牧師自己都沒有跨文化(宣 教)的經驗,要如何帶領教會跨出去?」王天 佑說。正因如此,就有了這個大會的出現。培 訓的欠缺,將由扮演推動跨宣火車頭的RA來補 齊。「以永恆取代短暫」的眼光(參考哥林多 後書4:18),則需要牧長們一起看見並推動。

「主任牧師要帶頭宣導,走出去!」現年 63歲的王天佑,家中每一位孩子的名字都有 一個「宣」字,作為對宣教的看重與提醒。他 開玩笑地說,目前正在努力學習英文,也正在 預備把主任牧師的棒子交出去,計畫兩年後退 休,將把更多時間精力放在跨宣的服事。

大會尾聲,他用該教會世豐弟兄的生命見 證,鼓勵永恆的投資才是最有智慧的投資。世 豐弟兄在生命的末期,帶著全家去日本宣教, 散盡家產購買福音基地,結出美好的果子。 教 會差遣宣教士與否,關乎人今生的幸福和永恆的 結局!這是多麼大的特權與使命啊!

「讓我們成為打發工人出去的教會!沒有 藉口、沒有理由!舒適圈不能成為藉口;CP值 更不能成為理由,因為這是主耶穌的命令。莊 稼已經成熟了,我們能做的就是願意順從!」 王天佑的呼籲,震撼整個會場。

「差派就是一生,不是一年、兩年。」王

永信牧師也曾說過:「宣教不是『憑感動』; 宣教是『還債』,是『責任』!」今天華人基 督徒能得到福音的恩典,正是因為兩百多年來 西方宣教士的跨文化宣教。如今,應是華人進 行跨文化宣教的季節了。

根據「聯合差傳事工促進會」的統計資 料,臺灣教會信徒與宣教士的比例為3,170:1,

顯示比例嚴重失衡。

願這一次以及未來更多次的 跨文化宣教大會,能喚醒眾教會「看重遠方的呼 聲,大過本地的需要」。願眾教會都看見,讓萬 民都聽見,啟示錄7章9-10節的異象。

小隱 ,資深採訪記者,曾多次參與短宣,KRC文字營學員。 2018年北美華神畢業,2022年至今,夫婦一同進入跨文化宣 教。

關顧宣教士工作坊

成為宣教士的過程是漫長的預備,成為宣教士之後更需要定期、長期關懷。

具體怎麼做?本次大會「關顧宣教士工作坊」,幫助與會者更具體關心支持宣教士。

【預備期】

1. 預備成為宣教士的過程中,已編列各種訓練費用的 預算,給予關心與經濟支持。

2. 尚未正式前往工場,常會面臨屬靈爭戰,可固定以 禱告支持。

3. 如果知道有好的裝備課程或機構,可推薦給準宣教 士,甚至贊助他們參加。

4. 若認識有經驗的宣教士,可幫他們做連結。

【如何更具體關心宣教士】

1. 宣教士為了能在工場留下來,有合法的身分順利取 得簽證,或在不同族群文化中生活,常常費盡心 力,建立各種關係,努力要為當地人接納。切切為 這方面的需要禱告。

2. 宣教士花很多心思和時間撰寫家書/代禱信,務必 細細閱讀,行有餘力,給宣教士回饋。彼此互動, 讓宣教士知道確實有人關心,有人在為他們禱告。

3. 與宣教士通訊時,必須加倍留神,注意對方身處之 地,是否適宜談及宣教工作或採用基督教常用術 語。如有需要,請學習並使用約定的代號來表達。

4. 為宣教士預備禮物之前,不妨先了解他們的需求, 或向他們索取「願望清單」。禮物以輕巧實用為 佳,例如茶葉、家鄉味的零食……等等。

5. 關心宣教士的家人,特別是年邁的雙親。可定期探 望或通話,也與宣教士分享家人的近況。

6. 如宣教士被要求返鄉協助家鄉的教會或差會辦公室 工作,了解當中的原因,他們仍需要關懷與支持。

7. 宣教士回來述職時,不要期望他們立即公開分享或 給予會眾勉勵。他們可能在外經歷身心靈重創,一 點話也說不出來,甚至需長期療養。不要催促或給 予各種建議;而是給予真誠關懷,同理聆聽,與禱 告支持。

8. 宣教士述職期間,擁有專業的信徒可為宣教士提供 價格相宜的服務與建議,如牙醫、體檢、物理治 療、針灸、按摩……等等的身體保健,心理和靈性 輔導,電腦更新、稅務、理財等生活方面的幫助。 也可與宣教士交流,了解是否有可能以專業參與宣 教禾場的服事。

9. 不要期待宣教士子女是「小天使」;他們或許正在 經歷語言環境的多重變化,也會遭遇適應困難及各 種情緒表現。請給予同理、關懷、禱告,及各方面 的支持。

10. 請接受宣教士也是個普通人,也有掙扎和挑戰。他 們除了住在不一樣的地方,做不一樣的工作,並沒 有甚麼異於常人之處。請特別記得 宣教士並不 是「超人」。

11. 當宣教士被迫離開或滯留等候期間,除了需要物質 與資訊協助,可能也會很需要個人安靜獨處。請給 予時間與空間,為他們滯留的原因以及未來的方向 禱告。

12. 退休返鄉的宣教士,因長年在外服事,面對教會的 牧者及成員異動,彼此都不熟悉,仍需要有主內的 家人朋友,以「家」來接納與關愛。你我可以成為 他們的朋友,刻意安排時間關心與陪伴。

成為好鄰舍

專訪InterVarsity公義計畫DC Plunge

受訪者、供圖/鄧凱特(Kate Denson)

採訪/雨往

「社會公義」(social justice)=進步主義(Progressivism)=自由 派=左傾?

「我用的是『平安』(shalom)這個詞;是合宜的關係,是關懷被 邊緣化的人;……是整全的觀念。」 這是鄧凱特(Kate Denson)對 過度政治化之「社會公義」一詞的見解和信念。

鄧凱特,InterVarsity(以下簡稱IV)全國公義部門總監,在美國首 府華盛頓(以下稱DC)主持Plunge活動,多年來帶領賓州、馬利蘭 州、維吉尼亞州與DC地區的大學生,親身進入鄰里間,體驗、感受 何為社會公義。1

在接受本刊專訪中,她將分享Plunge活動的內容,以及對實踐社會 公義的期待。她盼望基督跟隨者能成為好鄰舍,也「被鄰舍」;不 僅「施予」,也「接受」。

受訪者 簡介

鄧凱特 (Kate Denson),InterVarsity 全國公義部門總監。2007年大學畢業 後搬進DC附近的Anacostia,除了參與 大學校園服事,還熱心在社區擔任志 工。2012年起接手DC公義計畫,致 力提升信仰與社會公義的連結。

做甚麼,來讓社區更好

生性內向的凱特,青少年時參加短宣的經 驗,讓她感受服事人的喜悅。大學時期參加IV 的查經班,大二起帶領小組。為了要更好地回 答組員各樣的問題,她盡力在信仰的知識及實 踐上成長了。

大二那年協助組織IV暑期短宣,前往新 澤西州一個衰敗中的城區,上午協助清理,下 午參與課後輔導。當地負責人和他的幾位廿來 歲室友,回應了當時「新修道運動」(New Monasticism),搬到這樣一個沒有餐館、一 點也不繁華、可算為貧窮的社區,積極成為好 鄰舍。

此地的發電廠造成極大的空氣汙染,居民 多有類似氣喘的呼吸道疾病。負責人和室友們 去到發電廠,不是抗議,不是要他們搬走,而 是說:我們可以怎麼一起改變這樣的情況,讓 社區更好?他們想要作好鄰舍,要在發電廠與 居民間搭橋。結果是得到一塊地,開闢成社區 菜圃。

凱特深受啟發 基督徒除了很多的「不 能做」,還有很多「可以做」,在鄰里間活出 信仰。2007年大學畢業後,她便和幾位姊妹搬 到位於DC東南區的Anacostia,並加入IV,先

1. 每年春季,DC Plunge帶著學生進到 Anacostia社區,學習成為好鄰舍, 也「被鄰舍」。

2-3. 大學生和小學生成為好朋友。

4. 主日參與敬拜。

5. 在社區裡一天後,學生們一起分享 所見所聞。

6. 沒有Google Map,學生要找路就需 要求助他人,「接受」服事。

7. 學生在社區農場幫忙除草、鬆土, 與受造物連結。

8. 年復一年,鄧凱特(前)和學生行 走鄰里間,學習敬重人,認識整全 的「平安」。

後在喬治城大學(Georgetown University) 和喬治華盛頓大學(George Washington University)擔任校園同工。2012年起,也開 始負責IV公義計畫在DC的活動,於春假、暑假 帶著學生進入低收入社區服事。

尊重人,服事且接受服事

「帶著學生進到本地社區和鄰里中,作好 鄰居,活出福音。」(IV公義計畫)

提到「服事」,一般人想的應該是清理 街道、油漆房子、幫孩子輔導課業等等的「體 力服事」(physical service);而鄧凱特帶 領活動時強調的是「關係服事」(relational service) 以敬重的態度對待人。

她說:「若不能尊重人,對方不會在乎你 油漆房子還是清理街道。」她也期待學生不只 是來「做公益」,拿到志工時數就好,而是回 到自己的地方,繼續作好鄰居。

DC地區的公義計畫包括每年春假舉辦 Plunge,三至四梯次,每次為期一週,每次有 15-30名學生參加。暑假裡舉辦為期一個月的 Bridge,每次有3-4名學生。活動期間,凱特和 同工會與學生住在要服事的社區裡,Plunge在 位於DC東南區的Anacostia;Bridge則進入北 維州的Chirilagua。

活動期間,學生從聖經裡認識神對「公 義」的看重,從基督的榜樣學習服事。鄧凱特 發展出五個R,成為活動的支柱。

˙Receive接受 服事不單是給予,也是 接受。學生兩人一隊,拿著午餐費和一張公車 票,不能用Google地圖,要去到DC的某個社 區。他們就必須隨機找人問路,樂意地接受別 人的幫助。

˙ Respect敬重 不是以居高臨下的姿 態說:「我來幫助你」;而是謙卑地問:「我

能為你做甚麼?」學生們練習在社區裡向人打 招呼或和人對話時,要尊敬地稱呼「先生」或 「太太」。

˙Risk風險 低收入地區給人的刻板印象 是破舊、高犯罪率,進到這些地方是危險的。 凱特要求學生在街上主動向人問好,冒著「風 險」與人對話,傳遞的信息是:「我很高興來 到這裡;我不害怕。」

˙Recognize辨認 貧窮的社區不是只能 看到破碎、髒亂。刻意尋找,還是能指認出美 麗之處。學生在社區中看到令人驚豔的壁畫, 花木扶疏的庭園,街道上的行人穿著整齊清 潔,顯示住在這裡的人用心打理自己的社區。 學生們也需要練習給予稱讚。好比在教會中聽 到美好的詩歌,就上前去謝謝詩班。

˙Rejoice喜樂 服事人不一定是勞苦, 也不見得在結束服事後,跟朋友在一起的時間 才是休息。凱特希望學生們認識到:此時此刻 就可以讚美、欣賞,有段美好時光。她說: 「在國度裡,神要我們成為一個群體;有些人 擁有很多,有些人只有一點點。我們還是能一 起喜樂地敬拜,彼此學習。」

改變態度,在生活中行公義 截至2025年,DC Plunge已經在Anacostia 進行19年,參加的學生逾千名。特麗莎教會 (St. Teresa of Avila)提供地點,從神父到會 友歡迎每一梯次的學生,敬拜時還特別點名歡 迎他們的到來。這樣的熱情接待,其實是凱特 的親身體會。

原本個性內向的她,開始以教會場地作為 辦公室有段時間了,也就是上、下班,甚少與 人交談。但是神父主動問候,邀請她參加教會 會議,希望她能為教會多貢獻些甚麼。她便逐 漸與人對話,建立關係。而當她需要進到社區

中,與其他人或機構接洽事情時,也因著與特 麗莎教會的合作關係,經常得到立即的接納與 協助。

她看到,人人都有需要,只是需要不同; 人人都有可以給予他人的,只是所給予的不 同。這也讓她意識到, 對話和關係,就是以開 放的心,懷著謙卑和愛接觸人,看對方是完整的 「人」,配得敬重和尊榮。服事的人不是來「拯 救」的,而是互相學習、彼此服事。

參加DC Plunge的學生,興趣和專長各有 不同,其中也有主修政治學或國際事務。經過 如此沉浸式的公義活動,或者他們未來能在社 區發展、福利等政策修訂上發揮影響力?

凱特說:「要能這樣做的話,很好啊!」 然而這並非公義計畫的目標。她更願意看到 的,是每個學生回到校園和生活圈,甚至以後 進職場,還是能帶著在Plunge學到的原則和 態度,致力於「作好鄰舍」,以敬重和尊榮待 人。例如做科學研究的學生,觀察、思考是否 研究的議題、申請補助、升遷等等的決定,只 有少數人受益,敏銳並勇於指認不公平、不公 義,並重新設定公平公義。

凱特期許透過Plunge,興起一代仿效耶 穌樣式來關懷鄰里的學生。IV的公義計畫不是 隨著社會風向走,不是隨著政黨走,凱特說: 「我們這們做,是因為聖經這麼說。」

與神、與人、與己、與物,

都「平安」

許多人可能把「公義」等同於「公益」, 也就是說扶貧濟窮的慈善行為,即為行公義。

IV的公義計畫裡,的確包括類似的項目,例如 在西維吉尼亞州的Plunge,便是進入貧窮的偏 鄉服事。

然而DC是美國首府,政治權力的中心,四

季花卉綴飾著整潔的街道。難不成這裡也需要 「公義」,或說「公益」?

凱特說:「一些社區被有錢有權的人撇在 後面了,這些地方在地圖上看不到,……遊客 也不會去。」DC Plunge活動所在地Anacostia 即是一例。

沿著著名的賓夕法尼亞大道,西北端是白 宮,經過國會山莊,一路可見莊嚴的公部門石 灰石建築,或雅致的小館,居民年平均收入14 萬美元。繼續前進到了東南區,過了Anacostia 河,見到的是不同的景象。逾百年的房子顯露 疲憊,沒有地鐵,超市只有一家。目前超過 90%的居民是非裔,失業人口16%,50%的兒 童生活於貧窮中,年平均收入$48,000。2 新建 的運動中心有一流的設備及訓練項目,但是居 住對岸的人卻不願意過河來使用。

這裡原有不少白人,種族隔離政策廢除 後離開了。諷刺的是,19世紀廢奴運動領袖 道格拉斯(Frederick Douglass)選擇在此終 老。他可曾預料到南北戰爭都結束100年了, Anacostia河仍是鴻溝 白人不想過來,黑人

要費好大勁才能過去?

凱特除了讓學生看到這個社區的缺乏, 也領著他們前往「方舟」農場(THEARC Farm)。初春時乍暖還寒,尚未到種植時節, 原本習慣捧著書本或電腦的學生,帶上手套就 幫著除草、鬆土。為了讓此地居民有更多健康 食材,農夫們合力開闢社區菜圃,不僅培育蔬 果,也傳授栽種和烹調的方法。

大學生們接觸人和自然,在做「公益」的 同時,也意識到:當人與神、與己、與人、與物 這四層面都有了正確、合宜的關係,便是整全的 「平安」。

這就是「公義」。

你們回來了!

DC Plunge在凱特帶領下持續運作,其中 確實有挑戰。一些學生可能從未與不同族裔的 人談論「種族歧視」;這和白人在白人之間

談,亞裔在亞裔之間談,有著相當大的區別。

他們來到Plunge,才體會貧窮不僅是家庭收入 少,也是個人機會和社區資源的缺乏。

同時,文化中和教會界對「公義」一詞 的看法,已過度政治化,才有「社會公義=進 步主義=自由派=左傾」的觀念,因而不願多 談。凱特堅信,耶和華是公平的神,喜愛公 義;身為基督跟隨者,就必須繼續談,繼續關 注,在自己能力範圍內實踐。

InterVarsity培育了許多基督徒學生領袖, 他們關懷人,帶查經,彼此勉勵在追求學識的 同時,也追求靈命成長。凱特期盼學生不需等 到參加Plunge,平時在教會或與朋友的聚會 中,就能更多談論公義,指出周遭的不公平, 並調整待人方式。

一批又一批的學生在離開Plunge時,想法、 看法都改變了。他們會更願意以尊重人的態度服 事弱勢,「作基督徒」不再只發生於教會,更是 隨時隨處。

凱特想起一位來自喬治城大學的華裔學 生玲玲(化名),非常害羞,不太說話,但 做事超級認真。她參加了暑期為期一個月的 Bridge,期間每天要到公園跟當地多是拉丁裔 的居民聊天、作朋友。到了活動尾聲,玲玲儼 然成了彩衣吹笛人(Pied Piper),一到公園, 身後便隨著一群興奮地蹦蹦跳跳的孩子。

年復一年,凱特和大學生出現於社區中。

有次在活動開始之際,要把放在儲藏室的寢具 搬出來時,一群十歲左右的男孩跑著過來,激 動地大聲喊著說:「你們回來了!你們回來 了!」他們等不及要和大哥哥、大姊姊們一起 踢足球了。

作好鄰舍,也被鄰舍

「世人哪,耶和華已指示你何為善。祂向 你所要的是甚麼呢?只要你行公義,好憐憫, 存謙卑的心與神同行。」

彌迦書6章8節是許多基督徒熟悉的經文。

摩西律法中也可以看到,神要祂的百姓以公 平、公義、憐憫、恩慈彼此相待,其中包括弱 勢、被邊緣化的人。

當學生們在社區中行走、活動了一天後, 凱特會要求他們在一張大大的「平安表」上, 思考一天的所見所聞:你遇到的人中,他們哪 個層面的關係破裂了?她也邀請學生發揮屬靈 想像力:這些關係該如何修復?怎麼才能彰顯 在神裡面完整、被愛的身分?

成為「好鄰舍」,其實就是尊榮人,因為 他們是神所造、所愛。「公義」不是「零和」, 把有的拿走給沒有的;「公義」是「雙贏」,在 神的豐富裡分享所有。

凱特開車在Anacostia街巷中穿梭, 途經Plunge的合作夥伴博恩小學(Boone Elementary),回想自己初到這個社區在學校 當志工時,校長、老師和其他志工媽媽如何把 她「夾在翅膀下」,領著這個廿出頭的小女生 熟悉環境和學生。

凱特強調的「不僅給予,也接受;不僅成 為好鄰舍,也『被鄰舍』」,是她的信念,也 是源於曾有的經驗。

路過Anacostia公園,這是少見位於鬧市的 國家公園,佔地甚廣,是鄰里間戶外活動的好 場所。然而濃密的樹林遮擋,很難從路邊看出 來這是個大公園。

凱特回想20年前才搬到這裡時,公園的 狀況並沒有這麼好,步道旁滿是枯枝敗葉,和 各種垃圾。當時認識了與她年齡相仿的貴格會 弟兄拿森,他平日教書,每到週末就在公園裡 清理,凱特後來也帶著參加Plunge的學生來幫 忙。一邊做一邊還想:這樣清理有用嗎?要做 到甚麼時候才能有清潔整齊的公園啊?

年復一年,拿森就用這個方式來愛社區;

整潔美麗的美國首府DC,是政治權力中心,卻把 弱勢社區撇下了。然而在這個「自由的土地」、 「勇士的家鄉」,仍有人致力傳講、實踐公義。 (攝影:LP)

隔著Anacostia河,可以望見指向天際的 華盛頓紀念碑;換個角度,國會的圓頂也依稀 可見。美國國歌裡這麼唱:這是「自由的土 地」,是「勇士的家鄉」。即便大環境有諸多 的不公義,依然有許多人致力傳講、行出公 義。浩大的工程宛如「移山」!

然而就從清理一根枯枝開始,從培訓一個學 生開始,從恩慈給予並謙卑接受開始,你我都能 隨時隨處「行公義,好憐憫」,謙卑跟隨神,作 個好鄰舍。

註:

1. 更多關於InterVarsity公義計畫和DC Plunge, 請上網站查閱https://midatlantic.intervarsity.org/ justiceprograms。

2. 數據來源:https://www.jpmorganchase.com/newsroom/ stories/bridging-divide-in-washington。

年復一年,凱特帶著學生也來加入他的「移 山」工程。誰能想見20年後,真讓拿森清理 出乾淨的步道!現在清理工程發展為非營利機 構,不但有更多人參與,拿森自己還領遊客參 觀、健走哪!