20 minute read

GUILLERMO DE GANTE

from MEMORIA GRÁFICA 2020

by La homs

GUILLERMO Á. DE GANTE Orizaba, Ver. 2/X/54

SEMBLANZA

Advertisement

FORMACIÓN: Lic. Diseño Gráfi co ENAP (1975-78) y Maestro Artes Visuales (1982-83- Grado- 2017.).

ILUSTRADOR (1979-2020)

Libros: Patria-Cultural, Santillana, D.G.P

CONACULTA, Fondo de Cultura Económica,

Alfaguara, Trillas, Lectorum, Castillo, SM, Porrúa, Alas y Raíces a los niños CONACULTA,

Jaca Book (Milán), CONACULTA, Divulgación de la Ciencia, UNAM y Oxford University Press. Centro Ryodoraku de México (Los diez toros del ZEN y Edición conmemorativa de Roshi E. Takata 2019-20). Periódicos: LA

JORNADA (la Jornada Niños). Revistas: Su

otro yo, Letras Libres, Play Boy, L de lectura (virtual) y Arqueología Mexicana.

DOCENCIA:

ENAP/FAD-UNAM: materias Ilustración (1979-2020) FAD. Posgrado (UAP) Maestría Diseño y Comunicación Visual FES- Acatlán Lic Diseño Gráfi co, Ilustración (1996-97) EDINBA. Licenciatura en Diseño (1996-97). UIC, Lic. Diseño Gráfi co (1997-2020), Coord. Sub-área Dibujo (1999-2008).

FUNCIONES Y DISTINCIONES ACADÉMICAS:

Comisión Dictaminadora Lic. Diseño Gráfi co, ENAP/UNAM (1992-94). Candidato Premio Universidad Nacional Arquitectura y Diseño, ENAP, 2004. Conductor Académico: Diplomado Ilustración-UPEC-INBA(1998-2003) 2005 a 2015, coord., con Enrique Torralba (ilustrador) Di

plomado Ilustración Procesos y Contextos,

Casa Universitaria del Libro (Coordinación Humanidades UNAM.) 2005-2015. Actualización Plan 2014, LDCV - ENAP. 2010-2012. Colección Obra y Semblanza Coordinación Editorial FAD-2013 (Texto: Mtro. Sabino Gaínza). Jefe Colegio de Ilustración, Lic. Diseño y Comunicación Visual-FAD-2017-2020.

RECONOCIMIENTOS

CONACULTA, Catálogo de Ilustradores (seleccionado en vols. I a IV (1990-94 y 97, 2002 y 2009, 19º edición). 1er Premio (4° Vol, 1994). Jurado: Vols. 11° y 16° (2001, 2006) y Premio Libro Infantil Ilustrado(1996). Seleccionado: 18 Bienále ilustracíi Bratislava 2001. Invitado: Salón del libro París 2009. 2010: Treinta años FILIJ, coordina PÁGINA ILUSTRADA con Ricardo Peláez (ilustrador). 2012: invitado Diccionario de Ilustradores Latinoamericanos IBBY - México y EdicionesSM. Invitado: 33 ilustradores, Que todos signifi que todos, XXIII Aniversario IBBY. Coordinación: ILUMINADI con Mtro. J.L. Heredia FAD Xoch. dic. 2014. Miembro honorario AMDI, Asociación ilustradores mexicanos, oct. 2015. Seleccionado: Catálogo PINTACUENTOS (FILIJ, XXXVI) DIC. 2016. Invitado (1979-2020) talleres de Gráfi ca LA FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA - Difusión Cultural, UNAM,Abril 2017.

“DESEANDO NO DESEAR” TRANSFORMACIONES ENTRE LO MONSTRUOSO Y LO TRÁGICO

El presente ensayo tiene el cometido de dar cuenta de una serie de relaciones entre varios temas de interés durante el curso; en cuanto a representación, el cuerpo (la figura humana en dibujo, pintura, gráfica e ilustración) tiene vigencia y actualidad como soporte (registro) de mensajes visuales así como vehículo (“transporte”) de los mismos pues “las imágenes descansan sobre un doble mostrar, según su naturaleza; a saber, muestran algo y se muestran a sí mismas 1 .”

Como protagonista, el cuerpo se reitera en mi producción personal y particularmente en propuestas de narrativa visual.

Las categorías estéticas se hacen presentes y es con LO FEO que se inicia este discurso para sostener LO DRAMÁTICO; en dicha narración la fealdad se extrema a lo monstruoso en cuanto a la ICONICIDAD de los personajes y el drama se convierte en tragedia como desenlace de la trama.

Es importante señalar, qué en cuanto a construcción formal, el tratamiento material de las imágenes, es PORTADOR DE SENTIDO; de ahí que en el ámbito de la ilustración y del diseño editorial se den por sentados los papeles que juegan la composición, la técnica y el color. Por ello, la reflexión que sigue respecto a dichos temas, tiene su fundamento en recorridos conceptuales acompañados de algunos autores así como de la revisión del bagaje iconoplástico propio como productor visual y su confrontación en el taller de estampa (Reproducción en serie). Es necesario recalcar la TOMA DE POSICIÓN en consecuencia con lo que podríamos denominar ESTILO como el conjunto de rasgos constantes en la producción personal y también colectiva, ya sea que se vea al origen de éste, en el creador mismo como individuo genial o que se considere al estilo producto de las fuerzas de producción de la sociedad.

I. EL CUERPO COMO DISCURSO RETÓRICO

“Es el cuerpo mismo el que ejerce el discurso, el cuerpo en tanto agente de persuasión” 2

Desde dicha reflexión como premisa de origen en cuanto al cuerpo humano como elemento de representación, Katya Mandoki hace un recorrido conceptual del brazo de Aristóteles (antigüedad clásica) en sus géneros de la retórica (entendida como el “Arte de la persuasión” y su capacidad de conmover a un destinatario o auditorio) 3 ; de la misma manera, se hace acompañar de Roman Jakobson (lingüista y filólogo ruso, siglos XIX y XX)

1. Bohm, Gottried. Como generan sentido las imágenes- El poder de mostrar. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. p. 31. 2. Katya Mandoki. En “Retórica del cuerpo: en memoria de aquel hombre de Changh´an”. Beristain Helena y Gerardo Ramírez-compiladores. El cuerpo, el sonido y la imagen. Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, México, 2008. 3. Los géneros de la retórica según Aristóteles son: el Jurídico (relacionado con la aplicación del derecho y la ley, el Epidíctico, panegírico o demostrativo (consiste en elogiar o vituperar de manera pública a alguien o algo) y el Deliberativo o político (pronunciado en una asamblea popular para deliberar sobre futuras acciones).

en torno a sus funciones del lenguaje verbal (expresiva o emotiva, fática, metalingüística, referencial, poética y conativa o apelativa) mismas que pueden aplicarse al lenguaje gestual o corporal 4 y de manera especial la función conativa o apelativa de un mensaje que espera la respuesta o reacción del destinatario.

A partir de este contexto, Mandoki distingue siete géneros en la retórica corporal que ilustran el uso intencional del cuerpo para “producir un efecto en la sensibilidad del público y la importancia de la forma de presentar el enunciado” 5 , de ahí, que se puedan identificar en ellos las funciones conativa por su naturaleza persuasiva y la poética-estética por su capacidad de conmover la sensibilidad.

A continuación, se presenta una breve descripción de dichos géneros para cerrar el panorama de contexto.

1. Género económico: El recurso de huelga: cuerpos laborales que presionan a la empresa para sus demandas. 2. Género Político: Filiación partidista: la presencia corporal en la votación. 3. Género Sexual: La pornografía como retórica de la seducción (strip tease público o el galanteo privado). 4. Género Artístico/atlético: el cuerpo como espectáculo, (monstruos, superhéroes estrellas de cine, ídolos del deporte, contorsionistas, etc.). 5. Género social: El cuerpo como símbolo de la aptitud o ineptitud social: la escalada de clase (el cuidado de sí, tatuajes, el cultivo del “look” como muestras de inserción social determinada). 6. Género religioso: la Penitencia y la redención a través del sufrimiento.(autocastigo y martirio). 7. Género Ético: Dar la cara hacia una colectividad, la renuncia del sí mismo en aras de la colectividad (ejemplo: Gandhi o el Che Guevara), hay relación

con el género político. Es importante señalar que todos estos géneros se pueden identificar en imágenes gráficas, pictóricas, fotográficas y también cinematográficas, para ello basta hacer un recorrido breve en terrenos de las Artes como de la Publicidad de todo tipo y el Diseño Gráfico actuales.

Para el tema, pongo mi atención en el género artístico / atlético que manifiesta la excelencia estética del cuerpo y que según la autora, “aún en la exhibición del cuerpo deforme, estamos ante la pre“funciones del lenguaje sentación del cuerpo como origen de lo beverbal [...] mismas que pueden aplicarse llo, lo cómico, al lenguaje gestual o lo grotesco, lo corporal y de manera extravagante y lo sublime” 6 . A éste respecto, especial la función co nativa o apelativa” Raúl Dorra habla del cuerpo como “centro de una tensión, una organización del esfuerzo destinada a una composición suficientemente resistente como para soportar el peso de la mirada que el otro pone sobre él” 7 .

Se puede decir que entonces, en las palabras del mismo autor, que se trata de una “retórica del cuerpo y una retórica de la mirada que se realizan ambas como una retórica del deseo” 8 .

4. Las funciones del lenguaje según Jakobson llevadas al lenguaje corporal serían para la expresiva: mirar, sonreir, besar o llorar. La fática: el saludar, dar la mano, despedirse, etc. como ejemplo de la metalinguistica: el lenguaje de los sordomudos así como los gestos paralelos al habla verbal. Lo referencial se ejemplifica con los llamados deícticos que son indicadores específicos, ej. señalar con el dedo, la función poética se ve en la danza o en la pintura figurativa y la fotografía. 5. Op.cit. p.15. 6 Op. Cit. p 17 7 En “El cuerpo como figura”, op. Cit. p.26. 8 op. Cit. p.28

II. PRIMER GRADIENTE: DE LO FEO A LO GROTESCO Y A LO MONSTRUOSO

“En lo grotesco, pues, lo fantástico, lo extraño, lo irreal, se reproduce al combinarse lo más heterogéneo, aunque los elementos que se mezclan o combinan sean reales” A. Sánchez Vázquez. 9

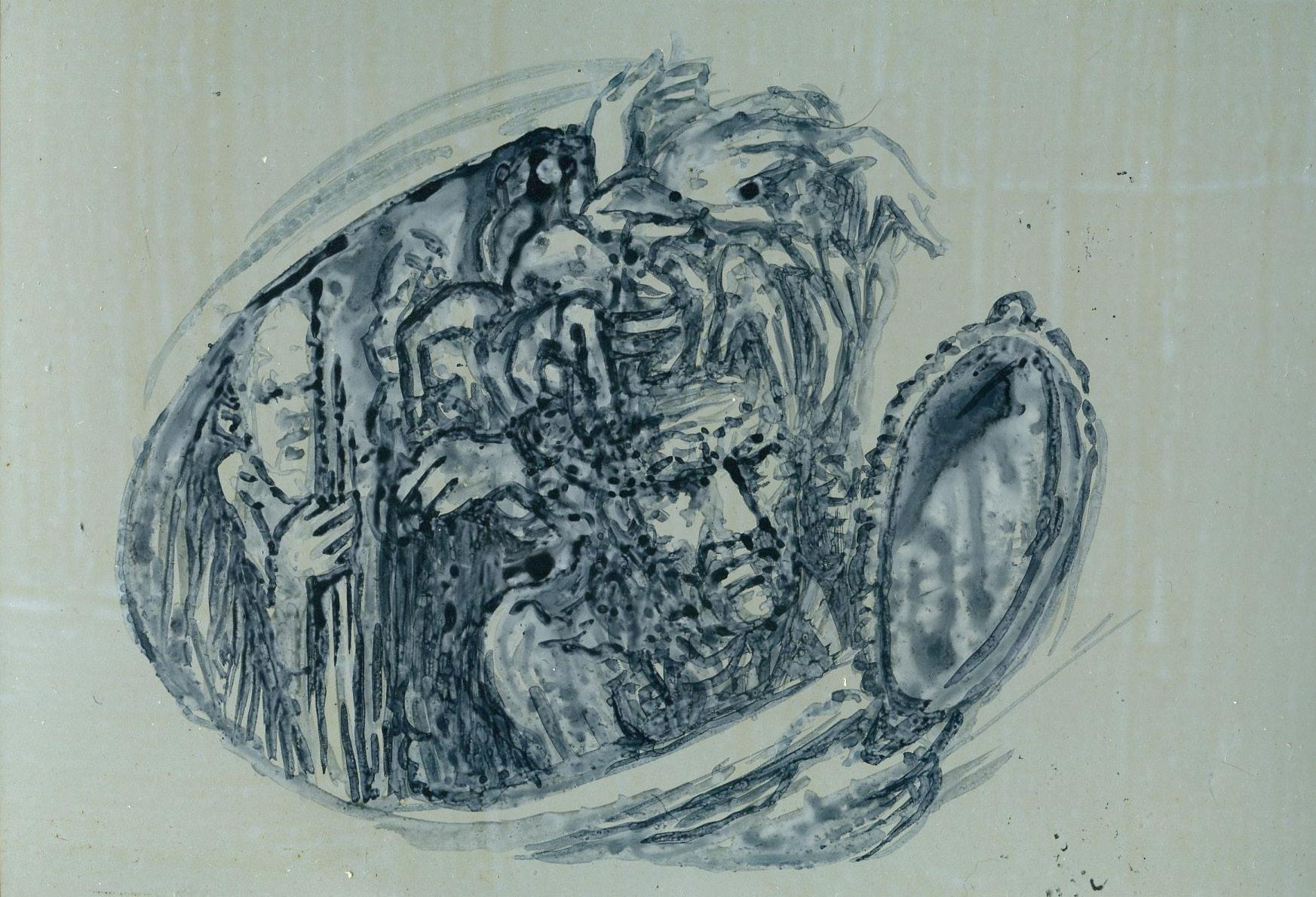

Y con esa plataforma inicial, el TEMA: Deseando no Desear cobra vida en una secuencia de treinta imágenes 10 donde tienen lugar una serie de transformaciones a partir de la retórica del cuerpo que expresa el deseo. La primera transformación tiene lugar en la protagonista, quien desea “llegar a ser” para tener la atención y admiración, se ha tomado “prestada” a la medusa, personaje “serie de transformamítico cuya cabellera son serpientes (lo ciones a partir de la monstruoso) pero que retórica del cuerpo en éste caso se transque expresa el deseo.” forman en manos, que señalan que tocan, acarician y oprimen, en una postura metafórica que alude a la mente que desea en una visión de las filosofías orientales (Budismo y Zen): la mente que manosea todo para poseerlo. También se presentan cuerpos deformes y desnudos que contravienen al canon de lo bello y le apuestan a la fealdad como categoría estética.

Lo feo es parte de la naturaleza, simplemente ES, aunque como dice Juan Acha, si las categorías estéticas son un sistema axiológico y cultural, aquí dicha elección en cuanto representación se refiere, la fealdad no es un criterio moral asociado a maldad, simplemente es esta toma de posición a la alteración de la norma (Gombrich. 243) en aras de la expresión, la apariencia y aspecto externo de los cuerpos buscan impactar la sensibilidad, aunque en el plano expresivo (movimiento y gesticulación), también se busca dicho efecto.

La naturaleza de la protagonista y la de “los mirones” es la misma: todos tienen una mente que desea, pero ella aspira ser distinta y en ese afán se muestra (se exhibe) como alguien que ha trascendido dicha condición y para ello tiene que mentirse para poder mentir. Ella al exhibirse (el espectáculo), pretende mostrar una cierta superioridad que traerá como consecuencia la admiración de quien la ve y tendrá en el fondo de sí esa satisfacción a su deseo del “llegar a ser”.

La exploración del lenguaje del cuerpo a través de su representación ha sido materia de toda la producción humana en imágenes y en toda esa historia es muy factible identificar los géneros señalados por Katya Mandoki ya que corresponden a todas las categorías de las actividades humanas, que finalmente de acuerdo a su función serán persuasivas porque su finalidad siempre es conativa y se espera una reacción.

En “Deseando no Desear”, no es el cuerpo en sí lo que pretende llamar la atención sino la ausencia de algo y que hará “diferente” a la protagonista, ella cree haber trascendido la condición del desear (las manos ávidas de poseer), porque se desea con la mente. Las experiencias sensibles se procesan en el cerebro y crean imágenes que nos mantienen en contacto con la realidad sensible (como memorias) y dan nacimiento en principio al deseo y a la continuidad de ese afán de permanencia y el “llegar a ser” es esa autoafirmación constante que es placentera en principio

9. Adolfo Sánchez Vázquez, Una invitación a la estética. P.243. 10. Secuencia realizada en 1978-79. Boceto general en lápices de colores, con variantes técnicas (1996, 2011 a 2013).

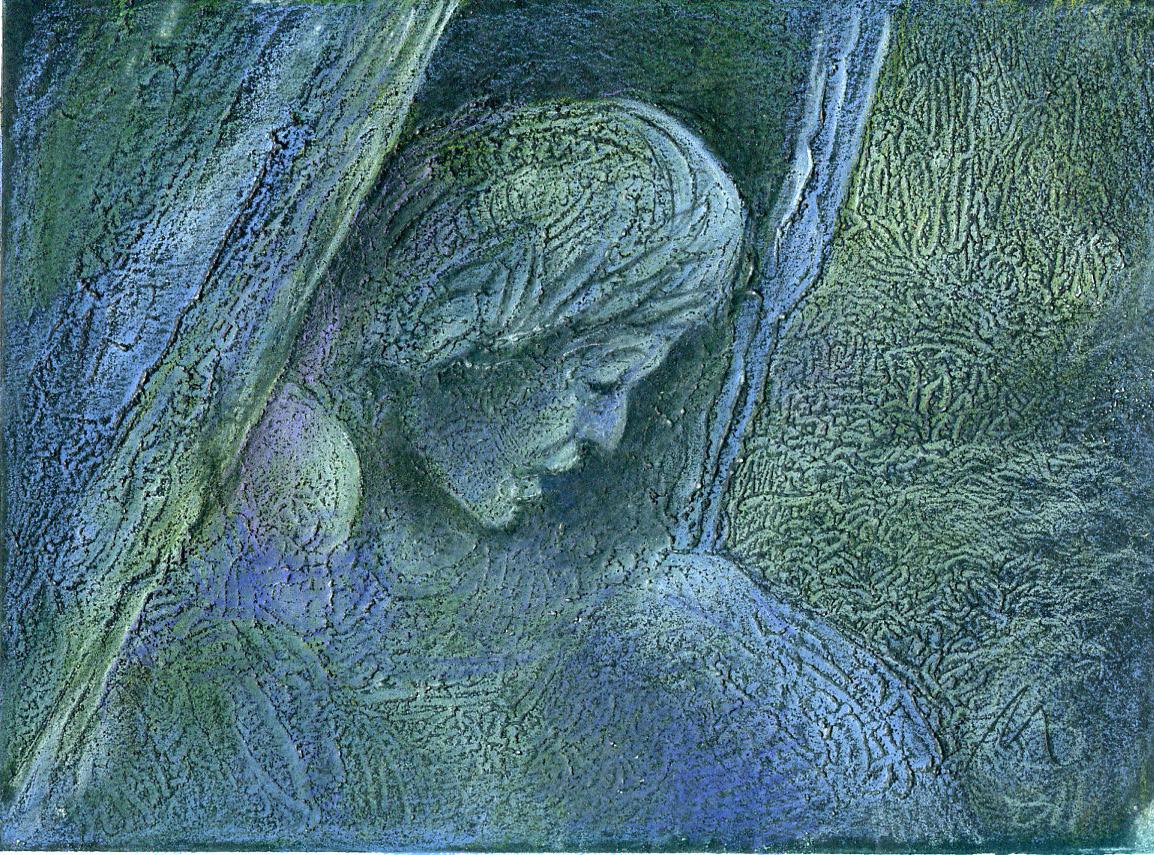

y que deviene en angustiante, porque esa Por eso ella, desea ser diferente y para mente que manosea se vuelve insaciable, mostrarlo se cubre la cabeza, el turbante demandante e interminable. que ahoga a su verdadera naturaleza (la El lenguaje corporal como retórica perque oculta su expresión y que la muestra suasiva busca estar presente en todas las velada hacia sus iguales para parecer diposiciones de las maferente en principio y nos, unas señalan en tal vez superior. Vive un sentido, ya en otro “Esta historia muestra al en su torre y baja para para recordar los gédesnudo como esa genemezclarse con la muneros metalinguístico ralidad que compartimos chedumbre y con ello y referencial mencionados en lo que se denomina como todos como materia primera de lo humano” alimentar esa sensación que desea al mostrarse cubierta y que deíctico. Esta historia sin embargo aquellos muestra al desnudo como esa generalidad ven como atributo de trascendencia y suque compartimos todos como materia perioridad cuando les relata cómo llegó a primera de lo humano, la ropa oculta esa ese estado de ser. semejanza que nos hace iguales al final de misma que la de los otros) y la mascada todo. El mostrarse desnudo en este caso es El día transcurre y el paseo llega a su fin, tener la misma condición un tanto animal, la tarde cae y solo alguien conoce su seque subyace en nosotros: TODOS SOMOS creto, con amoroso cuidado la descubre y LO MISMO (O TENEMOS LO MISMO). la deja a solas. En ese silencio de la noche,

a sabiendas se mira al espejo para constatar que nada ha cambiado y lo peor de todo es que ella lo sabe, siempre lo ha sabido, se desnuda por completo y ya sin velo y turbante, se lamenta de su condición: las manos de su mente ahí están y no se irán…..cada noche la mentira termina… pero ésta vez la tristeza de la frustración será tan fuerte que ella se deshace en su propio llanto y completa el plano de la transformación hacia la tragedia: “la existencia humana se ve aniquilada por la derrota, el fracaso y la muerte, en una palabra, por el sufrimiento” 11 . La desilusión, la sorpresa y el hallazgo completan la historia. Lo ilusorio del YO que se diluye, y que tal vez corresponde a lo que Juan Acha refiere: “lo dramático tiene que ver con la impotencia del individuo…para cambiar realidades a su favor 12 .

La temática es casi un lugar común, algo que se sabe y que se ejerce de manera consciente e inconsciente, es legítimo desear, poseer, llegar a ser también (en el pensamiento y el imaginario del humano contemporáneo, se vuelve carrera frenética)… en éste caso se alude al sarcasmo respecto a ello, desde el plano de la representación, en la ICONICIDAD, lo FEO como origen de lo monstruoso, es el principio icónico de la medusa, quizá por una fascinación oculta de mi parte que se resignifica en manos en vez de serpientes y donde tiene lugar un cambio de sentido.

No se trata incluso de esa “magnificación del cuerpo” en sí mismo, dentro del género que lo considera como espectáculo, sino del papel que juega el cuerpo desnudo aquí, donde todos también están desnudos: en calidad de iguales.

Y es justamente ese apartarse de la NORMA en cuanto a representación, que se apunta a la creación de un sentido distinto, mismo que se refuerza en que LO DRAMÁTICO en nuestra narración no pretende “gestar una heroína” 13 y por lo tanto “se trata pues de un conflicto sin solución, o más exactamente con una solución negativa o un desenlace desdichado para el personaje trágico” 14 , lo que podría poner nuestro relato visual “lo dramático tiene que dentro de LA ver con la impotencia del T R AG E D I A individuo…para cambiar si se puerealidades a su favor” de decir así para aquella Juan Acha entidad que se esfuerza por autoafirmarse y que sin embargo, la desilusión se convierte en su derrumbe y disolución como entidad en esa carrera interminable del “llegar a ser”.

Como ilustración, es importante comentar que también el principio para generar la serie de imágenes, ha obedecido a una frase detonante (“me escondo tras ésta apariencia, pero al final soy como todos”), no a un texto de origen y que como idea gráfica secuencial, hizo algunos recorridos en variantes técnicas diversas en busca de la atmósfera adecuada.

11. Garbuno, Eugenio. Estética del vacío. La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo. Espiral, ENAPUNAM, México, 2014. P.31 12. Acha, Juan. Los conceptos esenciales de las artes plásticas. Ediciones Coyoacán, México 2011, p.131 13. Acha,J. op.cit. p.105. 14. Sánchez Vázquez, op.cit. 216.

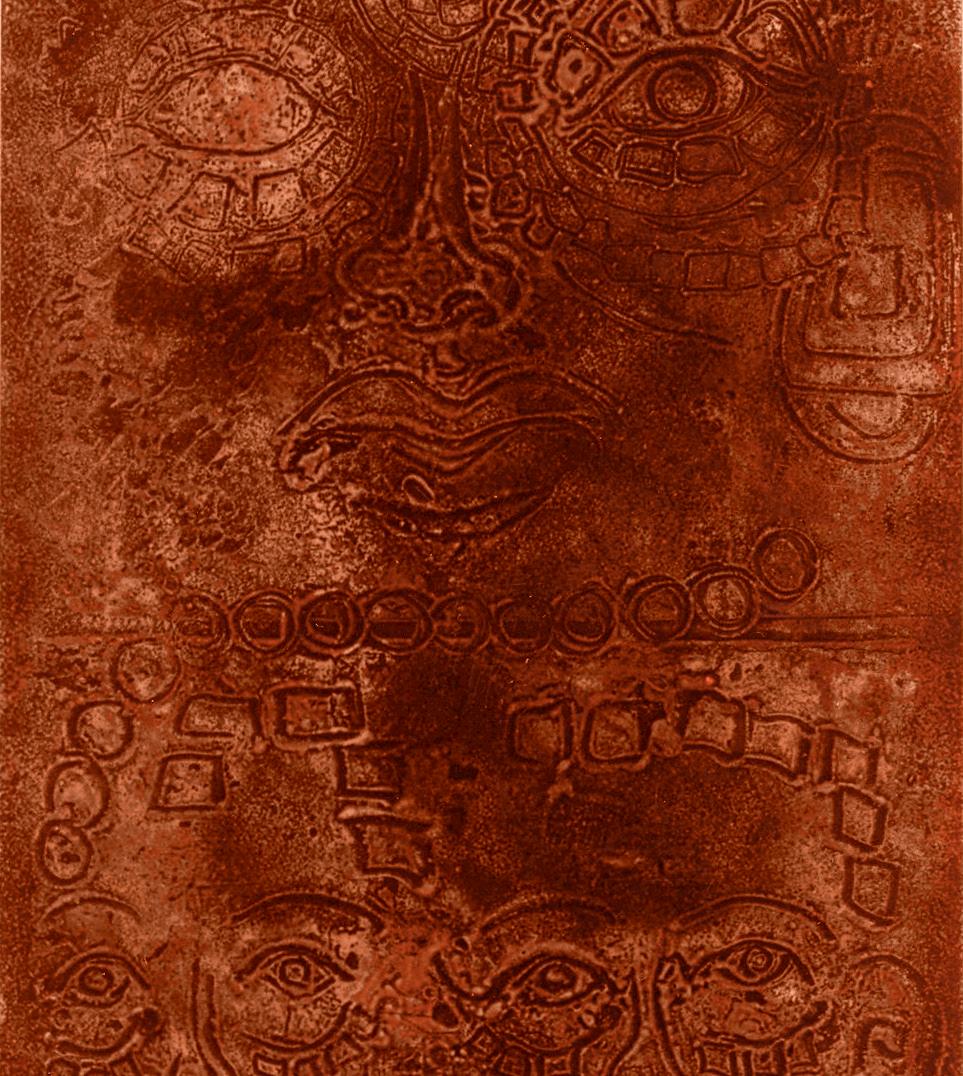

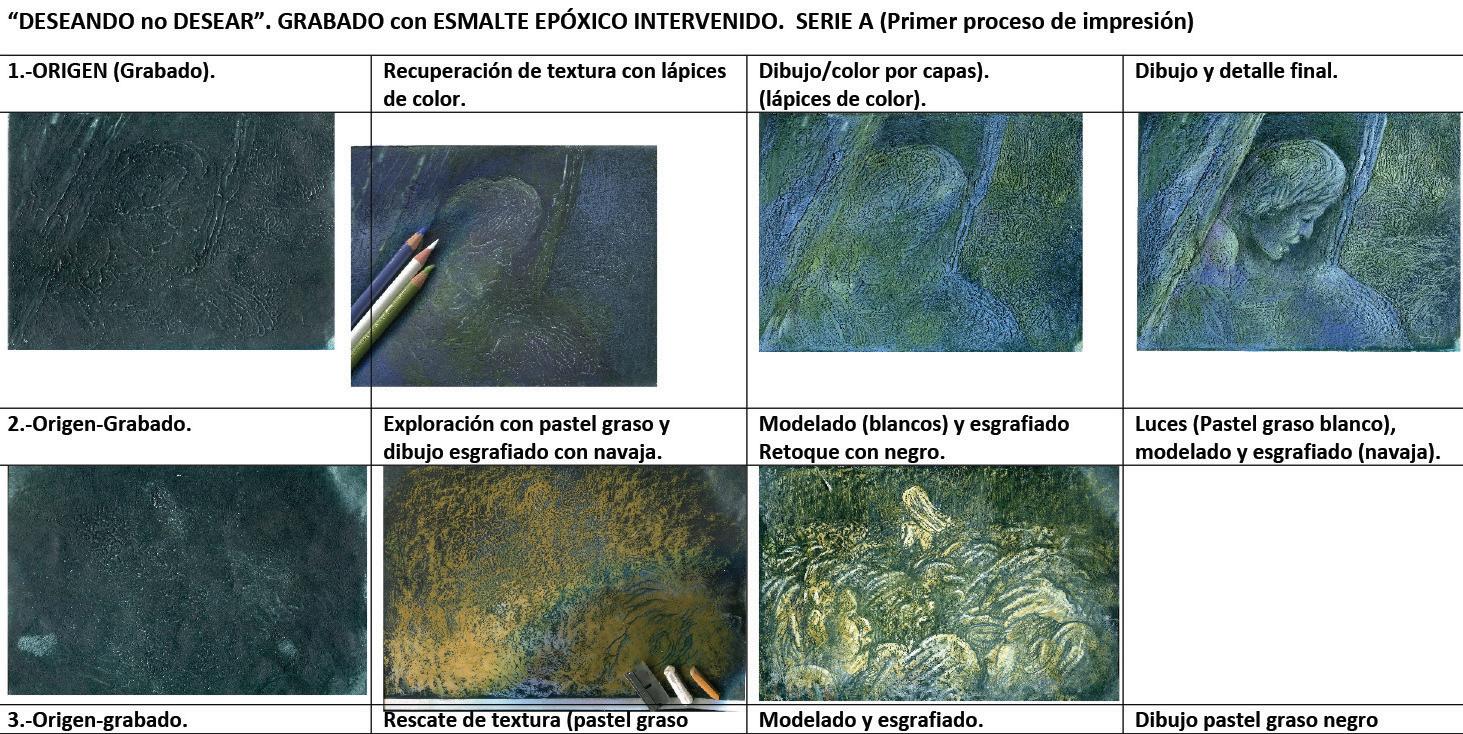

SERIE; DESEANDO NO DESEAR PLACA DE SILIGRAFÍA TALLER DE GRÁFICA - FAD UNIDAD DE POSGRADO

III. LA TÉCNICA: “FORMA ES FONDO”

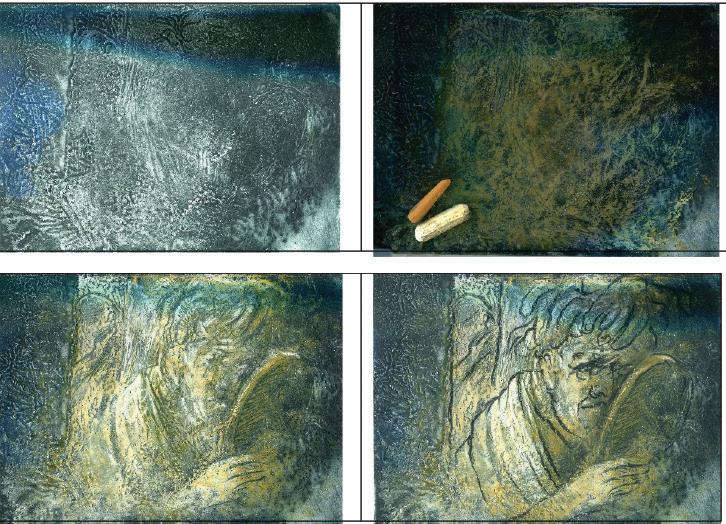

A diferencia de las técnicas de ilustración (análogas y digitales), la estampa constituye un espacio donde el papel de las variantes tiene que ver con lo impredecible de los procesos mismos, desde una diferencia de formato y escala, porque la técnica misma se convierte en un lenguaje y la consecución del fin tendrá que ver con el manejo si no dominio de los procesos de producción.

Es relevante la investigación que realiza Fernando Alba acerca de la producción gráfica de la Academia de San Carlos, después Escuela Nacional de Artes Plásticas y ahora Facultad de Artes y Diseño cuando dice que “la alta calidad de la gráfica producida en la escuela de 1990 a 2010 refleja además un buen número de técnicas recientes como la litografía seca, las transferencias, los nuevos fotograbados, los procesos digitales y también la sustitución de materiales tóxicos reemplazados por materiales que no ponen en peligro al grabador ni dañan el ambiente” 15 , de ahí que éste afortunado encuentro interdisciplinario entre ilustración y estampa nos permita asistir a este nuevo escenario desde la Unidad de Posgrado. En este trabajo se hace mención a los maestros que nos han acompañado en nuestra asistencia a sus talleres de estampa en la ahora FAD, en ciclos pasados como en éste; ellos son Ma. Eugenia Quintanilla, Fernando Ramírez y Silvia Rodríguez quienes nos han compartido su experiencia.

Los procesos que se han puesto en juego son: GRABADO SOBRE LÁMINA NEGRA CON ESMALTE EPÓXICO, procedimiento muy atractivo cuyo capital desde mi punto de vista es la textura que arroja una carga expresiva muy interesante, ello se debe a la acción del calor directo en el tratamiento de la placa para fundir el es- malte. En los cuadros seleccionados de la secuencia en cuestión, significó ampliar escala, pero se incurrió en la profusión en trazo que tuvo una franca competencia con la textura natural obtenida al “la estampa constitufundirse la ye un espacio donde laca en polel papel de las varianvo por efectos del calor, otros factotes tiene que ver con lo impredecible de los res han sido procesos mismos” el entintado y desentrapado, procesos necesarios en las técnicas de huecograbado y que abren cierto sentido de lo impreciso que aunado al tipo de papel y su grado de humedad así como la presión del tórculo, añaden el toque de gracia o desgracia a los temas.

Se contempló también la SILIGRAFÍA (LITOGRAFÍA SECA) como posibilidad también dado lo viable de realizar transferencia directa a la lámina con el boceto original fotocopiado además de que se puede intervenir con recursos variados (plumónes tinta con base aceitosa, lápices y barras litográficas así como marcadores de cera entre otros).

Los MONOTIPOS son otro terreno fértil, particularmente el que se hace con láminas de aluminio micrograneadas (lámina de offset reciclada, mismo soporte que para siligrafía) y que por mediación de una base de goma arábiga, se puede trabajar por medios de pintura al agua como la acuarela y los plumones, recurso ya probado que reproduce de manera literal la versión en lámina, éste traslado, constituye una muestra interesante de las

15. Alba, Aldave, Fernando. La estampa en la Academia de San Carlos-Escuela Nacional de Artes Plásticas (1910- 2010). Juan Pablos Editor, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2017.

SERIE; DESEANDO NO DESEAR MONOTIPO EN ACUARELA SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO

TALLER DE GRÁFICA FAD UNIDAD DE POSGRADO

SERIE: DESEANDO NO DESEAR PROCESO DE INTERVENSIÓN

posibilidades para ilustración por su sentido de lo inmediato y fidelidad en registro; algo importante es la capacidad de la lámina para volverse a utilizar de manera casi interminable… la única inconveniencia si se puede ver así en comparación con otros recursos es que solo nos aporta una reproducción como pieza única.

Sin perder la óptica de investigación en la gráfica, a partir de los resultados poco satisfactorios en el caso del esmalte epóxico, se sometieron al ácido como aguafuertes, recurso por comprobar su resultado en la impresión. Otra manera de “rescate de la experiencia” constituye en la intervención de impresiones con 90

recursos análogos compatibles o los indirectos (digitales) de modo que el plano temático tenga la lectura adecuada. En este caso particular, los dos juegos de impresiones se intervinieron con pasteles grasos y lápices de colores, mismos que aportaron un rescate a partir del registro dado en el proceso inicial.

Con ello se puede concluir en que no existe la mejor solución como destino final sino una serie de posibilidades que colocadas en el termómetro de nuestros ejes (temático-conceptual, icónico o de semejanza, compositivo o de diseño y técnicocromático o expresivo) nos permitirán apreciar los alcances de estos recorridos que “...recorridos que a l i m e n t a n alimentan finamente f i n a m e n t e el objetivo de la exel objetivo de la experimentación y perimentación y que también nos permiten que también poner en crisis nuestros nos permiten poner en puntos de vista” crisis nuestros puntos de vista a veces fijos respecto a la propia producción para abrir nuevas vetas en nuestra visualidad.

Cabe decir también que dichos recorridos quedan como rutas que a la vez ofrecen bifurcaciones o “multifurcaciones” siempre abiertas, porque la experimentación estará sujeta a las relaciones de tiempo y espacio que el investigador determine y una vez trazadas éstas huellas, se podrá volver cuantas veces se considere porque los canales de conocimiento ya estarán establecidos y dentro de la lógica de lo transferible, podrán llevarse a otros temas que a su vez por lo mismo, dejarán nuevos caminos abiertos.

Finalmente, entre el recorrido y reconocimiento por las preferencias TEMÁTICAS como contenido narrativo en este caso, la toma de POSTURA ICÓNICA hacia el pronunciamiento del cuerpo (figura humana) dentro de la atmósfera de las CATEGORÍAS ESTÉTICA que determinan al INTENCIÓN COMUNICATIVA.

Como elementos de diseño e ilustración, LO COMPOSITIVO, LO TÉCNICO y CROMÁTICO completan el contenido visual de cualquier imagen y apuntan a una posible definición de ESTILO en cuanto a serie de rasgos distintivos que pueden combinarse de manera casi infinita y que arroja posibilidades expresivas donde dichos rasgos se mantienen constantes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Boehm, Gottried. Cómo generan sentido las imágenes. El poder de mostrar. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 2017.

2. Mandoki, Katya. “La retórica del cuerpo: en memoria de aquel hombre de Chang´an”. En El cuerpo, el sonido y la imagen. Helena Beristáin y Gerardo Ramírez Vidal- compiladores. Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, México, 2008.

3. Acha, Juan. Los conceptos esenciales de las Artes Plásticas. Ediciones Coyoacán, México, 2011.

4. Gombrich E.H. Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

5. Sánchez Vázquez, Adolfo. Invitación a la estética, Grijalbo, Tratados y manuales, México, 1992.

6. Alva, Aldave, Fernando. La estampa en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas (1910-2010), Juan Pablos Editor, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2017.

7. Garbuno Aviña Eugenio, Estética del Vacío- La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo. ENAP-UNAM, México, 2012.