25 minute read

ALEXA FORERO

from MEMORIA GRÁFICA 2020

by La homs

ALEXA FORERO MUYMUY MANDINGA

SEMBLANZA

Advertisement

Soy diseñadora gráfi ca colombiana, desde el 2013 me desempeño como ilustradora para medios impresos, sobre todo editorial y en gran formato. En el 2015 gané la convocatoria “Artistas Jóvenes Talento” para estudios en el exterior, con la cual viajé a México en el 2016 para hacer una residencia en ilustración en el estudio del maestro Gerardo Suzán. Durante este año participé en el diplomado en técnicas tradicionales que se imparte en la Academia de San Carlos.

Culminada la residencia regresé a mi país donde desarrollé proyectos de ilustración para diferentes medios, algunos de ellos de carácter social y realicé mi primera exposición individual en el museo Maloka de Bogotá, titulada “Expedición Botánica”. En el 2018 gané la beca Estímulos para la autoedición otorgada por la fundación Gilberto Alzate Abendaño y el programa distrital de estímulos para la cultura con el proyecto “la niña que cabalga leones” publicación corta de la que se imprimieron 1000 ejemplares.

He realizado proyectos ilustrados en varios países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia y México, algunos para medios impresos y también ilustración en gran formato y muralismo. Mi propuesta se caracteriza por la exploración de técnicas tradicionales desde donde interpreto historias que conozco a través de mis viajes o del caminar cotidiano, por esto las conversaciones espontáneas son mi principal fuente de información. Estoy convencida del poder social de la ilustración y por esta razón muchos de mis trabajos abordan problemáticas contemporáneas y las realidades complejas de los lugares que conozco de manera paralela a temáticas de género y feminismos.

LAS FORMAS DE LO IRREPRESENTABLE PROBLEMÁTICAS SOBRE LA ESTÉTICA DEL HORROR

En 1949 cuando por fin puede regresar a Alemania luego de la segunda guerra mundial, evento que cambió la historia de la humanidad o más bien la historia de la inhumanidad; Theodor Adorno escribió como parte de un ensayo 1 la emblemática frase “escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie”. Al contrario de lo que puede suscitar este enunciado a primera vista, la imposibilidad de cualquier expresión artistica despuÉs de los actos que se perpetuarón durante el exterminio Nazi.

En realidad lo que declaraba Adorno, no era la imposibilidad de la interpretación o representación artística sino la obvia y necesaria ruptura con la cultura instaurada hasta ese momento, no solo porque era esa, la cultura que había gestado la guerra sino, porque después de todo lo acontecido había que encontrar una nueva cultura, una nueva forma de representación que diera cuenta de lo sucedido.

Adorno insiste en la idea de que la cultura resucitada tras Auschwitz es una farsa, lo cual no le impide afirmar que un mundo que ha superado la prueba del genocidio, aunque sólo sea porque ha sobrevivido físicamente, no puede prescindir del arte, un arte, eso sí, ya diferente, obligado al memento de los caídos y hacerse eco del horror (Fernández López sobre Adorno, 2006).

1 Ensayo titulado Kulturkritik und Gesellschaft. Publicado en 1951 y reeditado en 1955. Esta reflexión abre intensos debates acerca de la representación de lo que en ese momento se denominó como lo irrepresentable; en vista que aquellos actos perpetrados contra el hombre por el mismo hombre, nunca se habían considerado hasta ese momento y una vez terminada la guerra, cuando el mundo supo lo que había sucedido en realidad, en gran medida por el testimonio de los sobrevivientes, no se tuvo más que catalogar los hechos con adjetivos como impensable, innombrable, inimaginable, incompresible etc, generando como consecuencia, en el campo artístico, un profundo cuestionamiento sobre lo irrepresentable, ¿Es la imagen incapaz de representar los hechos más monstruosos de la humanidad? O por el contrario ¿tiene la imagen el poder de hacerlo, la facultad de ser registro y memoria de aquellos hechos?.

Escribió Agamben en los años noventa: es muy probable que Auschwitz haya sido un fenómeno único [...]. Pero ¿por qué indecible? ¿Por qué conferir al exterminio el prestigio de la mística? (García sobre Agamben, 2011), determinar que hay cosas que son imposibles de decir, incluso de representar es negar la capacidad creativa del ser humano y los profundos procesos de pensamiento que se hacen al crear. Se puede decir que se sobreestima el término, como expresa Jacques Rancière:

[Hay un uso] inflacionista de la noción de irrepresentable y de toda una serie de no

ciones a las cuales ésta se conecta fácilmente: lo impresentable, lo impensable, lo intratable, lo irredimible, etcétera. En efecto, este uso inflacionista hace caer bajo el mismo concepto y rodea de un mismo aura de terror sagrado toda clase de fenómenos, de procesos y de nociones que van desde el interdicto mosaico de la representación hasta la Shoah, pasando por lo sublime kantiano, la primitiva escena freudiana, el Grand Verre de Duchamp o el Carré blanc sur fond blanc de Malevitch. (Huberman sobre Ranciere, 2003).

Por esta razón antes que abocarse a la imposibilidad de la representación que termina siendo una salida breve, es necesario cambiar la pregunta planteada, no debe ser sobre la imposibilidad de dicha representación, sino acerca de cómo hacerlo, ¿cómo representar el horror de esos hechos?; no es trabajo sencillo pero, como dice Hanna Arendt, donde fracasa el pensamiento es donde debemos perseverar en el pensamiento, o más bien darle un nuevo giro (Huberman sobre Arendt, 2003).

Estos cuestionamientos siguen tan vigentes hoy como hace 70 años, dentro de un panorama cada vez más complejo, donde nuestros territorios están cada día más amenazados y cuando acechan, una vez más, los «tiempos de oscuridad», como bien definía Hannah Arendt –retomando a Bertolt Brecht– (Arendt, 2001). Vale la pena abrir este diálogo en un contexto latinoamericano, países con latentes problemas sociales, conflictos armados y fuertes políticas contra la memoria. Territorios marcados por la violencia y donde aquello a lo que se ha denominado irrepresentable, existe pero aún no se ha tipificado.

Retomando a Agamben, cuando menciona que Auschwitz es un fenómeno único, cabe preguntarse si acaso no han sido los eventos acontecidos en nuestros países fenómenos de la misma categoría solo que bajo diferentes condiciones. Al buscar la palabra “holocausto” en el diccionario de la RAE, la primera definición es: gran matanza de seres humanos. Es justo lo que pasó durante el regimen de la Alemania nazi, pero también es justo lo que ha pasado bajo las dictaduras del cono sur o incluso sigue pasando hoy en dia en paises como Colombia debido al estado narcoparamilitar que gobierna. Si es así, vale el esfuerzo preguntarse bajo este contexto, uno que nos es más familiar y actual, como representar el horror de nuestros conflictos, de las múltiples violencias que se viven en nuestros territorios; unas cotidianidades que ha fuerza de estar presentes, han dejado de contar y que bien podrían compararse con aquellas que fueron llamadas irrepresentables.

Como mujer procedente de un país en conflicto por “determinar que hay cosas que son imposibles de decir, más de 80 incluso de representar es años, donde negar la capacidad creativa han transcu rrido un sin del ser humano” número de hechos, donde hemos sido testigos de cómo el hombre es capaz de infligir cualquier tipo de daño no solo al hombre, sino a cualquier otro ser vivo sobre el cual quiera ejercer dominio; considero que es una necesidad apremiante contar lo que ha pasado, hacer memoria y registrar los hechos para comenzar el camino a la reparación y la no repetición. Lograr contarnos al igual que han hecho los japoneses con Hiroshima o el pueblo judío con los campos de concentración, que han expresado al mundo de todas las maneras posibles lo sucedido; valiéndose del cine, de la filosofía, la literatura, las artes plásticas, para hacer memoria; así mismo necesitamos contarnos, narrarnos desde las diferentes prácticas artísticas y porqué no, desde la ilustración.

BRUJAS DE FEBRERO MONOTIPO ACUARELA 21X35CM FEBRERO 2020 CDMX

Como ilustradora colombiana, considero que la ilustración puede definirse como un lenguaje visual 2 capaz de comunicar la complejidad de los sucesos del conflicto armado Colombiano y que a través de la imagen ilustrada es posible representarlos. Allí donde las palabras no son suficientes y hay carencias para nombrar lo sucedido es donde solo a través de las

2. Definición tomada de Teresa Duran Armengol “No dudamos en afirmar que la comunicación que se establece entre emisor y receptor a través de la ilustración es una comunicación narrativa, argumental, secuenciable y además, dotada de una singular elocuencia. Abogaríamos por defender que ilustrar es narrar, y que, por tanto, a su manera, un ilustrador es un narrador.” expresiones artísticas podemos contarlo. Maria Victoria Uribe reconocida antropóloga que se ha ocupado de la violencia en Colombia dice al respecto:

Nuestra falencia no delata un déficit del lenguaje, como si los investigadores sociales hubiéramos enmudecido debido al impacto demoledor de la violencia. No; hemos enmudecido por agotamiento, porque los hechos violentos de los que nos hemos ocupado nos desbordan, como también nos desborda el sufrimiento ocasionado y por mucho que lo intentemos estos no se ven representados en los textos que escribimos. en cambio, la experiencia propiciatoria del arte es capaz de tender puentes entre la representación del conflicto y el sufrimiento irrepresentable, entre el análisis irracional y el cúmulo de sentimientos que no encuentran expresión. Evitando las explicaciones pero abundando en señalamientos, alusiones, metáforas y miradas sugestivas, el arte nos confronta con lo indecible.” (Uribe, 2015).

Darse a la tarea de ilustrar contenidos como las memorias de las mujeres en el conflicto armado colombiano que es lo que propone mi proyecto de investigación, supone enfrentarse a aquello que Uribe llama el sufrimiento irrepresentable; teniendo en cuenta que hay que empeñarse en la posibilidad, y a la vez la necesidad, de pensar, imaginar y mostrar el horror, pese a todo, para sostener viva la memoria de los pueblos y como acto de resistencia (Mutchinick, 2017). Esto permite hacer una concreción más en la interrogante ¿Cómo representar a través de la imagen ilustrada el horror de la guerra? ¿Qué características debe tener dicha representación?

Como creadora de imágenes siento la necesidad de insistir y explorar las diversas posibilidades de representación hasta encontrar cual da sentido a este cúmulo de historias y experiencias, para lograr poner al alcance del lector 3 aquellos 3. He designado lector a todo el que ve la imagen, dado que para mi proyecto de investigación he definido la

contenidos complejos de representar y por tanto de comprender, incluso de imaginar. Lograr imágenes adecuadas y completas que representen dichos contenidos permiten mantener la memoria y conocer el horror que han vivido nuestros próximos. Si el horror de los campos desafía la imaginación, ¡Cuán necesaria nos será, por lo tanto, cada imagen arrebatada a tal experiencia! (Huberman, 2003). En estos contextos, las imágenes se hacen imprescindibles para clarificar e incluso para poder dimensionar los hechos referidos, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una cultura predominantemente visual donde el conocimiento más inmediato que obtenemos es de aquello que podemos ver.

El estudio de los mensajes visuales, de las formas de representación en general, es especialmente importante en nuestra época y nuestra cultura, la cual, como todas las culturas de occidente es eminentemente visual. [...] la visión y la certidumbre están estrechamente relacionadas, el vínculo entre ver y creer se ha convertido en natural. (Gonzalez Ochoa, 1986).

Debido a esta visualidad arraigada tan fuertemente en la cultura se presenta el goce estético, aquello que nos permite disfrutar o no de lo que vemos y nos invita a deleitarnos en su contemplación. Es una experiencia subjetiva que está determinada por el inconsciente humano, donde intervienen las experiencias y afectos de la persona. De esta manera se genera un sistema de valores o ideales estéticos que agrupan ciertas características por jerarquías denominadas categorías estéticas. Indagar en las peculiaridades de estas categorías muestra las diferentes afecta

ilustración como lenguaje visual por tanto: “La visión debería de ser asociada más con la interpretación que por la percepción. Este enfoque fundiría las imágenes con lo textual de una forma tan estructural que de hecho no requiere la presencia de los textos en sí, ni hace necesario el establecimiento de ningún tipo de analogías y relaciones sin fundamento. sostiene que la visión, como acto, se encuentra ya involucrada en lo que ha venido siendo denominado como lectura. Bal, Mieke 2003 ciones que puede producir una imagen imagen y su poder representativo. A través de mi trabajo y de mi proyecto de investigación pueden definir tres categorías que están presentes de manera predominante en las ilustraciones desarrolladas en el taller; lo trágico, lo feo y lo sublime.

LO TRÁGICO

Cuando se conoce de primera persona las memorias de las mujeres que han sido atravesadas por el conflicto lo primero que se concluye es que son historias protagonizadas por la tragedia, es difícil no ser afectado por la crudeza de los hechos y sensibilizarse hacia las realidades que han tenido muchas mujeres. Lo trágico es la categoría estética preponderante en la guerra y en la vida de las personas envueltas por ella. Lo trágico en el mundo solo existe en relación al hombre, al hombre con relación con el mundo y sus semejantes; Lo trágico no está, por ejemplo, en La tempestad, el sismo o el huracán que sobrecogen, sino en el hombre que, ante estos fenómenos naturales, sobrecogido horrorizado ante ellos, se encuentra en una situación trágica. La tragicidad es, pues, propia de la existencia humana. No, en verdad, como un componente esencial o constante de ella, pero sí en ciertas relaciones del hombre (individuo o grupo social o pueblos) con el mundo, con la naturaleza, o en determinadas relaciones de los hombres entre sí. En esas relaciones humanas se dan situaciones, comportamientos, actos o resultados de sus acciones que podemos calificar de trágicos (Sánchez Vázquez, 1992).

Así como podemos reconocer lo tragedia en la vida, también se encuentra en el arte, incluso es un género literario. La diferencia radica en que una representación de carácter trágico puede ser una experiencia estética, la tragedia en la vida real no puede ser contemplada,

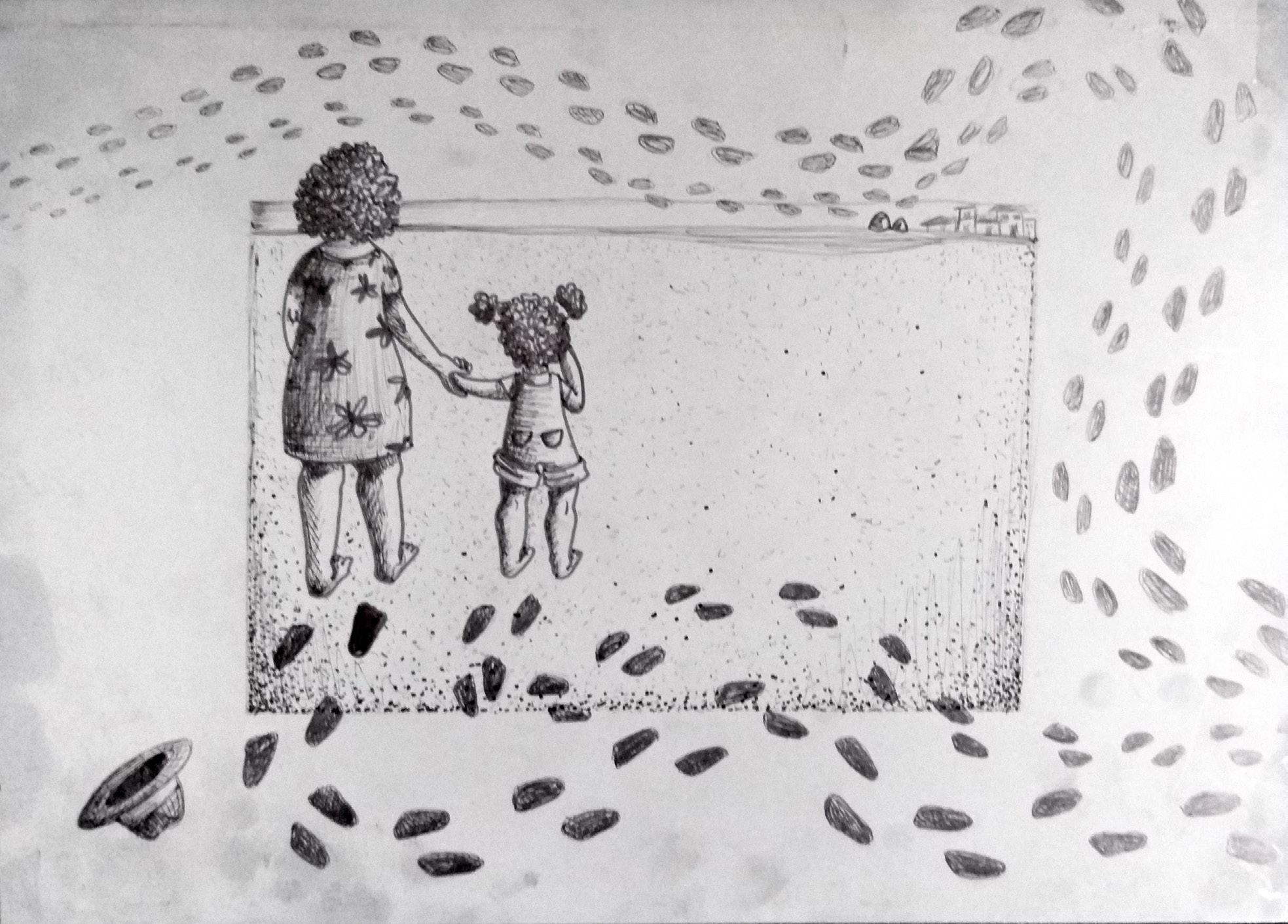

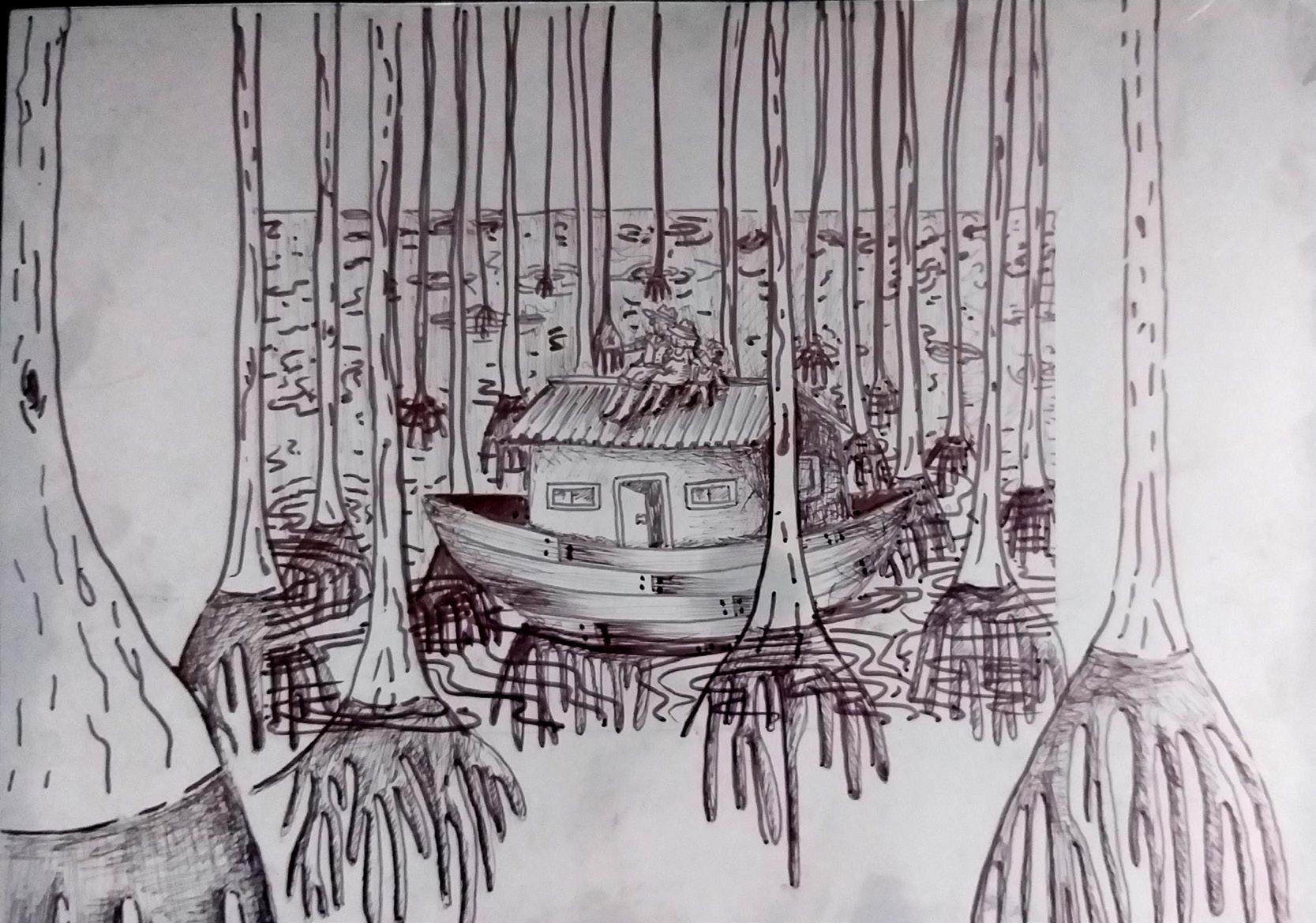

SERIE: CUANDO CIERRO MIS OJOS TE PUEDO VER PLACA DE SILIGRAFÍA JULIO 2020 CDMX 19X35CM

bajo ninguna circunstancia puede ser un espectáculo. La manera en que mi trabajo se relaciona con esta categoría, no es solo de manera temática por los asuntos que competen a la guerra, no es solo por que la muerte, la violencia desmedida, el desplazamiento etc, sean tragedias sino que hay elementos a nivel compositivo que caracterizan esta categoría como los contraste claros oscuros o las formas discontinuas y desproporcionadas por ejemplo a las que recurro en las ilustraciones. Como se puede apreciar en la serie “cuando cierro tus ojos te puedo ver” donde representó la historia de una mujer del pacifico colombiano que después de perder a su esposo en una intromisión paramilitar y es amenazada, debe desplazarse en estado de gestación, descalza y con su hija pequeña por un largo camino hasta llegar a la ciudad más cercana.

Es también la forma en la que asumo representar cada testimonio, dando carácter y rostro a cada mujer, generando empatía de parte del lector y evitando trivializar las narraciones.

Si el horror es banalizado, no es porque veamos demasiadas imágenes de él [...] pero vemos demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos capaces de devolvernos la mirada, demasiados cuerpos que son objetos de la palabra sin tener ellos mismos la palabra. (Ranciere, 2013).

Uno de los principios de mi trabajo es interferir o manipular lo menos posible las narraciones, darles a las mujeres la palabra, que ellas mismas cuenten su historia a través de mis imágenes, incluso los textos en el libro ilustrado son diálogos originales. De esta manera, cada publicación es una mujer, que aunque puede compartir los sucesos con muchas otras, ya no es parte de una multitud anónima. Esto interpela al lector, lo afecta, lo invita a tomar posición, a no tolerar tales hechos, evitando que se repitan. El horror real es para nosotros fuente de impotencia [...]. Pero el horror reflejado, reconducido, reconstruido como imagen [...] puede ser fuente de conocimiento. (Huberman, 2003)

LO FEO

Lo feo, es otra categoría que abordo en mi trabajo; lo feo como aquello que posee una dimensión estética que permite ser percibido con desagrado, en contraposición a lo bello. Es subjetivo, dado por la clase social, personalidad y cultura que permite identificar lo feo de manera diferente para cada individuo, pero a la vez, es un concepto que se ha desarrollado de manera histórica y social, permitiendo orientar la fealdad hacia diferentes elementos según un momento histórico determinado. De nuevo se puede advertir la relación de lo feo en la vida real y en la representación artística, en este caso, una relación de semejanza, donde el plano creativo, evidencia y da espacio a la fealdad de la vida.

Lo feo en la vida real es más común que lo bello incluso, pero es normalizado e invisibilizado. Sánchez Vázquez en su libro Invitación a la estética, hace un análisis describiendo la fealdad tanto en la naturaleza como en las construcciones humanas y finalmente asocia la fealdad a ciertos estilos de vida dentro del mundo moderno, donde se hace innegable la presencia de esta categoría en relación a contextos sociales.

La miseria física y espiritual siempre ha sido enemiga de la belleza; pero nunca como en nuestra época y particularmente en los países del Tercer mundo, ha generado tanta fealdad. [...] Pero advertimos, asimismo, que cuando se trata de productos humanos -como los de la industria o de las ciudades- la presencia de lo feo no puede ser disociada de la realidad social en que se genera y se expande (Sánchez Vázquez, 1992).

Esta última dimensión de los feo en relación con el contexto social es justamente la que me interesa abordar en mi proyecto de investigación, en vista que la mayoría de las memorias que hacen parte del corpus de investigación-representación se desarrollan en contextos de desigualdad social; es importante reconocer que el plano temático es fundamental para definir características formales de las composiciones. A diferencia de lo feo en la vida real, que se ignora, incluso se normaliza y se olvida; lo feo en el arte se puede contemplar, incluso disfrutar. No está allí para ser embellecido, lo que es feo en la vida lo es en el arte, pero al ser una representación permite ser percibido de manera estética. “Deleita con razón a causa de la inteligencia que se requiere para obtener la semejanza”. De este modo, lo feo es admirado en el arte por la capacidad de representarlo, de imitarlo. En suma de crear algo semejante a él. ( Ibid ).

Aunque hay un espacio de contemplación de lo feo en el arte a causa de las habilidades técnicas y conceptuales necesarias para producirlo, también hay un aspecto social en la representación de la fealdad como acción de denuncia. No solo en la renuncia a lo bello como el principal objetivo del arte, sino un cuestionamiento sobre la vida misma, sobre la hipocresía de la sociedad que ignora lo feo de ella mis-

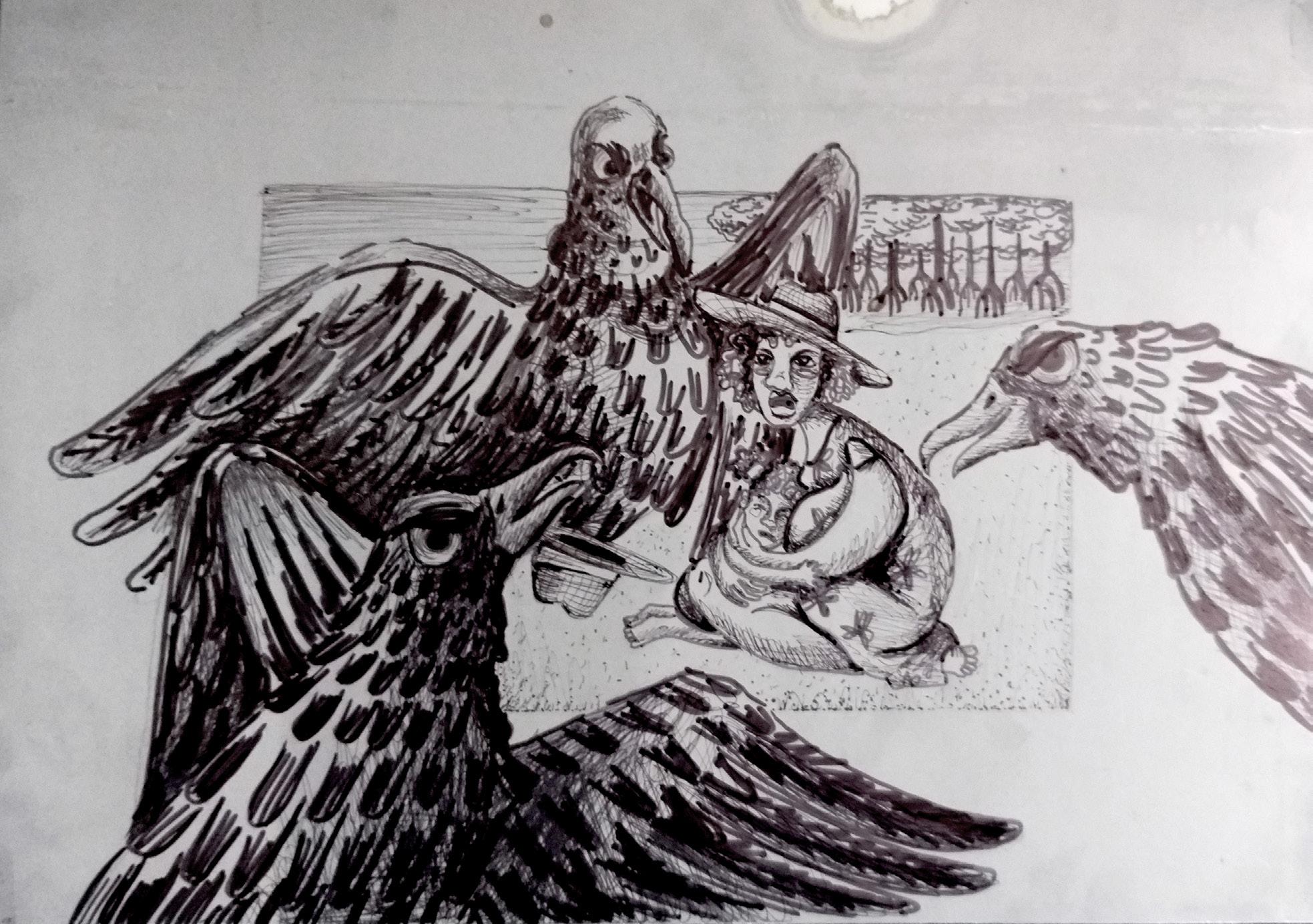

SERIE: CUANDO CIERRO MIS OJOS TE PUEDO VER PLACA DE SILIGRAFÍA JULIO 2020 CDMX 19X35CM

ma y se le debe interpelar por medio de la representación artística. El arte tiene que adoptar la causa de todo lo proscrito por feo, pero no para integrarlo, mitigarlo o reconciliarlo con su existencia [...] sino para denunciar en lo feo al mundo que lo crea y reproduce a su imagen y semejanza (Adorno, 2004). La estética de lo feo se vuelve necesaria en una sociedad que insiste en voltear la mirada cuando se trata de ver lo horrible que ha creado, lo fea que es.

En la serie trabajada para siligrafia, se puede apreciar cómo se aborda la fealdad desde el plano temático, como denuncia de los hechos ocurridos, la precariedad de ciertas poblaciones vulnerables y todo lo feo que conlleva el conflicto armado, la desigualdad, la violencia de género y la falta de oportunidades, etc; pero además, desde el aspecto formal. En la pieza N°2 por ejemplo, se hace la representación de los paramilitares que amenazan a la protagonista, a manera de buitres, metáfora de cómo aquellos individuos al igual que aves rapaces, acechan y consumen a costa de la muerte ajena. Estos animales han sido representados de manera desagradable como lo son en la vida real, teniendo en cuenta el grado de iconicidad de mi estilo gráfico. Tan desagradables los buitres como lo que representan los grupos paramilitares y sus beligerantes acciones.

LO SUBLIME

En último lugar pero no menos importante, se encuentra la categoría de lo subli

me; como aquello que debe ser considerado infinito, inconcebible al entendimiento humano. Aunque, a su vez, es un fenómeno humanizado, de igual manera que lo trágico, lo sublime sólo existe en relación al hombre. Puede presentarse de manera positiva y abarcar lo grandioso o en su aspecto negativo y sobrevenir con el horror, pero solo si el hombre supera el sobrecogimiento de aquellos hechos, sin dejarse abatir, se puede considerar un evento sublime. El sentimiento sublime se despierta en la relación entre la grandiosidad e infinitud de un fenómeno y las limitadas fuerzas humanas, o cuando éstas alcanzan un poder que sobrepasa desmesuradamente lo cotidiano o normal (Sánchez Vázquez, 1992). Se puede decir que es aquello que invita a elevar el espíritu humano sobre aquellos fenómenos que lo sobrecogen. A diferencia de lo trágico, cuando el hombre pese a enfrentarse esos mismo fenómenos, no puede erguirse ante ellos, sino que al contrario tiene un desenlace desafortunado.

Aunque para algunos autores esta categoría es la primera que experimenta el hombre, hay que considerar que ha tomado gran protagonismo en el actual ámbito creativo, Jean-François Lyotard instala la reflexión sobre lo sublime como clave de comprensión de los problemas de la representación en el siglo XX, al menos de los planteados por lo más avanzado de la vanguardia estética y lo más horroroso de la vanguardia política (Garcia sobre Lyotard, 2011).

El autor menciona el auge de esta categoría como consecuencia de dos factores que están íntimamente relacionados. El primero, la vanguardia estética, se puede explicar recordando que durante este siglo, las artes visuales de avanzada desistieron de representar, en sus obras, la belleza del mundo visible, aunque imperó la belleza formal de algunas tendencias vanguardistas (Acha, 2011). Como bien sabemos desde los movimientos vanguardistas en adelante se desecha la idea de la belleza como característica primordial de la representación artística. Arthur Danto, escribe sobre la belleza luego de la obra “la fuente” de Duchamp:

Fue un ataque a esa relación interna que siempre ha tenido el arte y la belleza. Abusar de ella, en el sentido de vejarla, ultrajarla, pasó a ser una acción para disociar el arte de una sociedad que los artistas despreciaban. Pienso, sobre todo, en el dadá cuando hablo de esta revuelta moral. Los artistas se negaron a someter su trabajo al gusto de una clase dominante que había llevado a la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial. El sueño de Tristan Tzara, autor del manifiesto dadaísta en 1918, era, de hecho, asesinarla.

Esto nos muestra cómo la revolución cultural de principios de siglo, rompió con la tradición estética permitiendo que el objetivo del arte fuera más elevado que el de agradar o embellecer, orientando las prácticas artísticas hacia lo sublime, buscando trascender la frivolidad de la tradición.

El segundo factor, la vanguardia política, hace referencia a todos los cambios sociales y fenómenos políticos que llegaron a comienzo de siglo y que transformaron el mundo por completo, influenciando obviamente las formas de representación y el panorama creativo.

Lo cierto es que el hombre actual ya no percibe en su derredor armonías ni bellezas, sino la proliferación de lo horrible, que le suscitan conflictos y resistencias.[...] hoy cunde lo horrible (genocidios y ecocidios, violencias y nuevas enfermedades, industrias bélicas y persecuciones). Por eso no le asiste hoy al hombre ninguna razón válida para enarbolar o expresar bellezas (Acha sobre Pracht, 2011). Frente a este nuevo escenario político global que plantea nuevas problemáticas sociales, es imperativo replantear los paradigmas de lo sublime; aquello frente a

los que el hombre se debe enfrentar ha cambiado, la lección mayor de Auschwitz: el hombre es aquel que puede sobrevivir al hombre (García sobre Agamben, 2011); nos indica que ya no hay tempestad, ni naturaleza que amenace tanto al hombre como el mismo hombre y es la afirmación y el valor para enfrentarlo, lo que debe invocar el nuevo sentimiento de sublimidad. En lugar de lo sublime y lo trivial de la naturaleza y del hombre, hoy se nos impone lo sublime de nuestra resistencia contra lo horrible del mundo, (Acha, 2011). Al parecer, el objetivo del hombre contemporáneo es la supervivencia, el sobreponerse a la amenaza continua, cuanto más razones hay para resistir, más necesario se hace esta categoría estética en las representaciones contemporáneas.

Desde mi trabajo, se hace importante explorar lo sublime como resistencia, porque estas memorias en gran medida son historias de resistencia por parte de las mujeres frente al mundo desigual al que se enfrentan, hacia el conflicto armado que las asalta y cómo ellas han tenido que sobreponerse al temor, al sobrecogimiento que les causan las múltiples violencias de las que son testigas y enfrentarse a ellos. Hay una palabra que abarca el acto sublime que se efectúa en estas historias, es resiliencia. Resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Para mi, no hay nada más sublime que la forma en que las mujeres afectadas por el conflicto armado han tenido que ser resilientes; por más difíciles que hayan sido sus experiencias, ellas han logrado transformarlas. Si se puede decir que la guerra de la que han sido víctimas entra en el campo de lo inimaginable, el sobreponerse a aquellas experiencias está dentro de lo que se puede describir como inconmensurable.

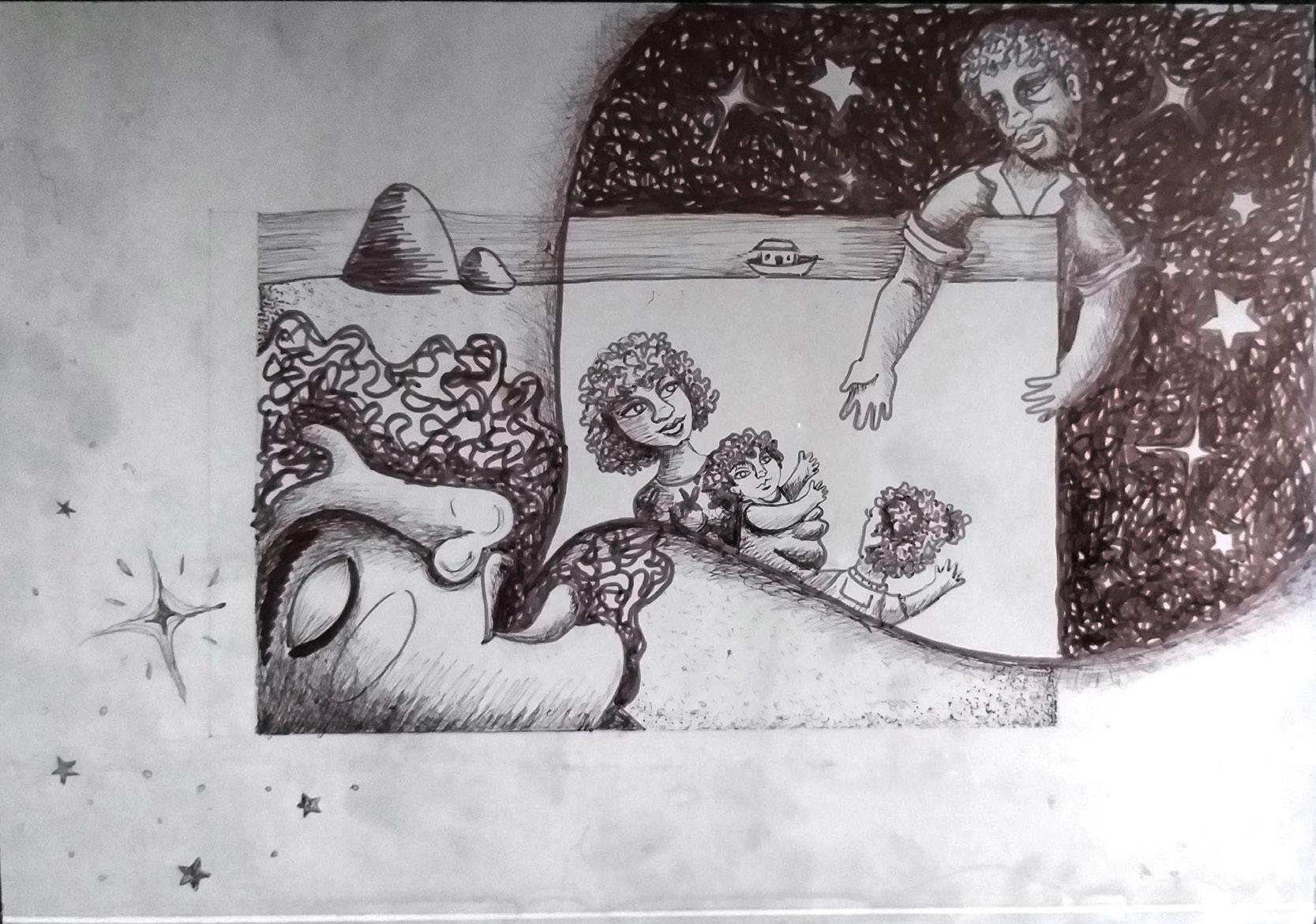

Lo que denominamos sublime en la realidad también tiene características formales que permiten traducirlo en el espacio de representación, estas propiedades como lo infinito, lo informe, lo superlativo, lo monumental lo trabajé en la serie de serigrafías, explorando con el formato por ejemplo; marqué un formato más pequeño circunscrito dentro del formato general, en este puse la acción principal de la escena y de aquel recuadro, sobresalen elementos hacia el margen, generando la sensación de romper el formato haciendo alusión a lo incontenible. Además, del contenido temático donde se evidencia, como la protagonista se sobrepone valientemente a una situación traumática, en la última ilustración de la serie podemos ver como al guardar distancia con el hecho al que ya ha hecho frente, busca una forma de expresarse y hacer conocer su historia por medio del canto, herramienta para organizarse junto con otras mujeres y contra el olvido. Representado no solo con el uso de doble formato, sino por medio de la metáfora visual, que muestra como el cantar le permite a esa mujer mantener vivos a los que ya no están y dar valor a sus palabras. Su resistencia es sobrevivir y tener el valor de cantar para mantener la memoria de lo ocurrido.

Para concluir, frente a la discusión de lo irrepresentable o la representación de lo innombrable, insisto en que hay que hacerlo, que al usar estas palabras inflacionistas como dice Ranciere no nos remitimos a la imposibilidad, sino a la envergadura del proyecto que nos proponemos, no es imposible, solo es complejo, merece tacto y la liberación de nuestra imaginación para cumplir tal empeño. Hay que comprender que la imagen ilustrada o de la naturaleza que sea, cuando busca representar un evento de esta índole, no es el hecho mismo, es una semejanza; La representación no es el acto de producir una forma visible, es el acto de

SERIE: CUANDO CIERRO MIS OJOS TE PUEDO VER PLACA DE SILIGRAFÍA JULIO 2020 CDMX 19X35CM

dar un equivalente, cosa que la palabra hace tanto como la fotografía. La imagen no es el doble de una cosa. Es un juego complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho (Ranciere, 20013), nuestro trabajo como ilustradores es entonces, encontrar esas equivalencias por medio de lo que ilustramos, para mostrar los hechos sucedidos, así sea como fragmentos arrebatados al olvido.

El conocer y explorar las categorías estéticas nos permite comprender las características formales y temáticas que pueden hacer de nuestras representaciones, imágenes potentes de aquello que es tan difícil de expresar, dándonos herramientas para transmitir lo que queremos comunicar. ¿Cómo hacer que el hombre piense lo que no piensa? ( Foucault, 1968), esa es la pregunta oculta que debemos hacernos al ilustrar, es la pregunta oculta detrás del goce estético al que nos invita lo sublime, lo trágico o lo feo. La pregunta que debemos hacernos como creadores de imágenes y enfrentarnos en este momento histórico al mundo que nos ha tocado y el cual debemos representar.

BIBLIOGRAFÍA

Acha, Juan. Los conceptos esenciales de las artes plásticas. (2011). ed. Coyoacan. México.

Adorno, Theodor. Teoría estética. (2004). Akal. España.

Arendt, Hannah. Hombres en tiempos de oscuridad. (2001). Barcelona: Gedisa.

Bal, Mieke. El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales. (abril, 2003). Journal of the visual culture, N°2. Didi- Huberman, George. Imagenes pese a todo, memoria visual del holocausto.(2003). Paidos. España. Durán Armengol, Teresa. Ilustración, comunicación y aprendizaje. (Núm. extraordinario 2005). Revista de educación, 1. 239-253.

Fernández López, José Antonio. En los límites de lo indecible, representación artística y catástrofe.(noviembre 2006). Aparte Rei . A Parte Ri, N°48.

Foucault, Michael. Las palabras y las cosas. (1968). Siglo XXI editores. Argentina.

García, Luis Ignacio. Políticas de la memoria y de la imagen (2011). Universidad de Chile. Chile.

González Ochoa, César. Imagen y sentido, Elementos para una semiótica de los mensajes visuales. (1986). Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos del Seminario de Poética; 9) / Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM). México.

Sánchez Vázquez, Adolfo. Invitación a la estética. (1992). Grijalbo. México.

Mutchinick, Melissa. Resistir con la imagen es un acto político. Sobre 48 de Susana de Sousa Dias. (Enero-Junio 2015). Arkadin, N°6, 63-75.

Ranciére, Jacques. El espectador emancipado. (2013). Bordes Manantial. Argentina.

Uribe, María Victoria. Presentación y representación de la violencia en el arte colombiano. (agosto 2017). Errata, N°13, 122-135.

Carta de Magritte a Foucault https://www.edder.org/?p=770

Manifiesto dadaista https://poetasdelfindelmundo.com/a/ narrativa/manifiesto-dadaista/#El_manifiesto_dadaista