Sol Gabetta Violoncello Heinz Holliger Leitung

Do 2.5.2024 – 19.30 Uhr Stadtcasino Basel

Sol Gabetta Violoncello Heinz Holliger Leitung

Do 2.5.2024 – 19.30 Uhr Stadtcasino Basel

Presenting Sponsor

Clariant Foundation

Sponsor

Novartis

Konzertsponsoren

EuroAirport

Primeo

Produktsponsoren

Garage Keigel

Hotel Teufelhof

Interbit

Remaco

Bider und Tanner

Medienpartner

Radio SRF 2 Kulturclub

Freunde

Freundeskreis Kammerorchester Basel

Les amis passionnés

Ungenannte Mäzene und Förderer

Förderpartner

Stiftung Kammerorchester Basel

Öffentliche Beiträge

Abteilung Kultur Basel-Stadt

Herzlichen Dank an für die Unterstützung des heutigen Konzerts.

Gemeinsam mit evaluiert und optimiert das Kammerorchester Basel seinen CO₂-Fussabdruck, um klimafreundlicher zu werden. Wir freuen uns sehr, dass uns der EuroAirport finanziell unterstützt, dieses Projekt durchzuführen.

Do 2.5.2024 – 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel

Konzerteinführung Hingehört um 18.45 Uhr mit Isabelle Schnöller, SoloFlötistin des Kammerorchester Basel

Laudatio zur Verleihung des Alban Berg Rings an Heinz Holliger 10'

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)

«Die Hebriden» Ouvertüre, op. 26 10'

Benjamin Britten (1913 – 1976)

Sinfonie für Cello und Orchester, op. 68 35'

I. Allegro maestoso

II. Presto inquieto

III. Adagio

IV. Passacaglia: Andante allegro

Pause

Robert Schumann (1810 – 1856) 35'

Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur, op. 97 «Rheinische»

I. Lebhaft

II. Scherzo: sehr mässig

III. Nicht schnell

IV. Feierlich

V. Lebhaft

Konzertende ca. 21.30 Uhr

Das Kammerorchester Basel ist mit diesem Programm auf Tournee:

19.4.2024 – Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

20.4.2024 – Künzelsau, Carmen Würth Forum

21.4.2024 – Vaduz, Vaduzer Saal

30.4.2024 – Biel, Kongresshaus

Besetzung

Sol Gabetta Violoncello

Heinz Holliger Leitung

Kammerorchester Basel

Flöte

Isabelle Schnöller

Matthias Ebner

Oboe

Matthias Arter

Francesco Capraro

Klarinette

Markus Niederhauser

Etele Dosa

Fagott

Matthias Bühlmann

Matteo Severi

Horn

Konstantin Timokhine

Mark Gebhart

Megan Mc Bride

Kateryna Antoniuk

Trompete

Simon Lilly

Jan Wollmann

Posaune

Adrian Weber

Adrían Albaladejo Díaz

Rudi Hermann

Tuba

Janne Matias Jakobsson

Violine 1

Daniel Bard

Nina Candik

Kazumi Suzuki Krapf

Fanny Tschanz

Tamás Vásárhelyi

Laia Azcona Morist

Regula Schär

Séverine Cozette

Violine 2

Antonio Viñuales

Irmgard Zavelberg

Valentina Giusti

Elena Abbati

Matthias Müller

Mathias Weibel

Charlotte Mercier

Viola

Mariana Doughty

Anne-Françoise Guezingar

Carlos Vallés García

Stefano Mariani

Bodo Friedrich

Jaume Angelès Fité

Stand 10.4.2024, Änderungen vorbehalten

Violoncello

Martin Zeller

Hristo Kouzmanov

Georg Dettweiler

Ekachai Maskulrat

Laura Brandão Alvares

Kontrabass

Benedict Ziervogel

Niklas Sprenger

Fran Petrač

Pauken

Alexander Wäber

Perkussion

Tilman Collmer

Claire Litzler

Die Werke von Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Britten verbindet ihre Anlehnung an die Gattungstradition des jeweiligen Stückes, die sie jedoch individuell erweitern. Mendelssohns Konzert-Ouvertüre «Die Hebriden» ist ein Wunder an Klang und Tonmalerei, bei gleichzeitig faszinierendem Umgang mit dem thematischen Material. Die musikalische Schilderung von Naturphänomenen geht weit über eine gängige Opern-Ouvertüre hinaus.

Ähnliches gilt für Brittens «Sinfonie für Cello und Orchester», die mit ihrer Viersätzigkeit, üppigen Orchestration und Verzahnung von Solocello und Orchester die Bahnen eines Solokonzerts sprengt. Das weithin düstere Werk findet erst im Schlusssatz zur hoffnungsvollen Hymne. Schumanns heiter-gelöste «Rheinische Sinfonie» umfasst mit dem choralartigen vierten Satz einen Satz mehr als üblich. Nach diesem feierlichen Intermezzo kehren im Finale dann Schwung und Heiterkeit zurück.

Britten verlangt in seiner «Sinfonie für Cello und Orchester» viel von seiner Hörerschaft, denn die Musik ist über weite Strecken durch einen dunklen, melancholischen Charakter geprägt. Doch dann kommt dieser verzaubernde Moment zu Beginn des vierten Satzes, der das Werk abschliessenden Passacaglia: die Trompete stellt das tonale Thema vor, welches das Cello «krächzend» umspielt, bis die Streicher dieses übernehmen. Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist zurück.

Neben dem Hörbeispiel ist auch dieses Programmheft über den QR-Code abrufbar.

Sie hören heute 3 Musikstücke.

1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzertouvertüre «Die Hebriden»

Die Idee zu dieser Musik kam Mendelssohn in Schottland.

Dort gibt es eine Inselgruppe mit dem Namen «Hebriden». Normalerweise eröffnet eine Ouvertüre eine Oper.

Dieses Stück steht aber für sich allein.

2. Benjamin Britten: Sinfonie für Cello und Orchester

Die Musik ist oft düster und traurig, aber im letzten Teil ändert sich das und wird hoffnungsvoll.

Das Solocello und und das Orchester sind eng miteinander verbunden.

Der Orchesterklang ist voll und überschwänglich.

3. Robert Schumann: 3. Sinfonie.

Man nennt sie auch die rheinische Sinfonie.

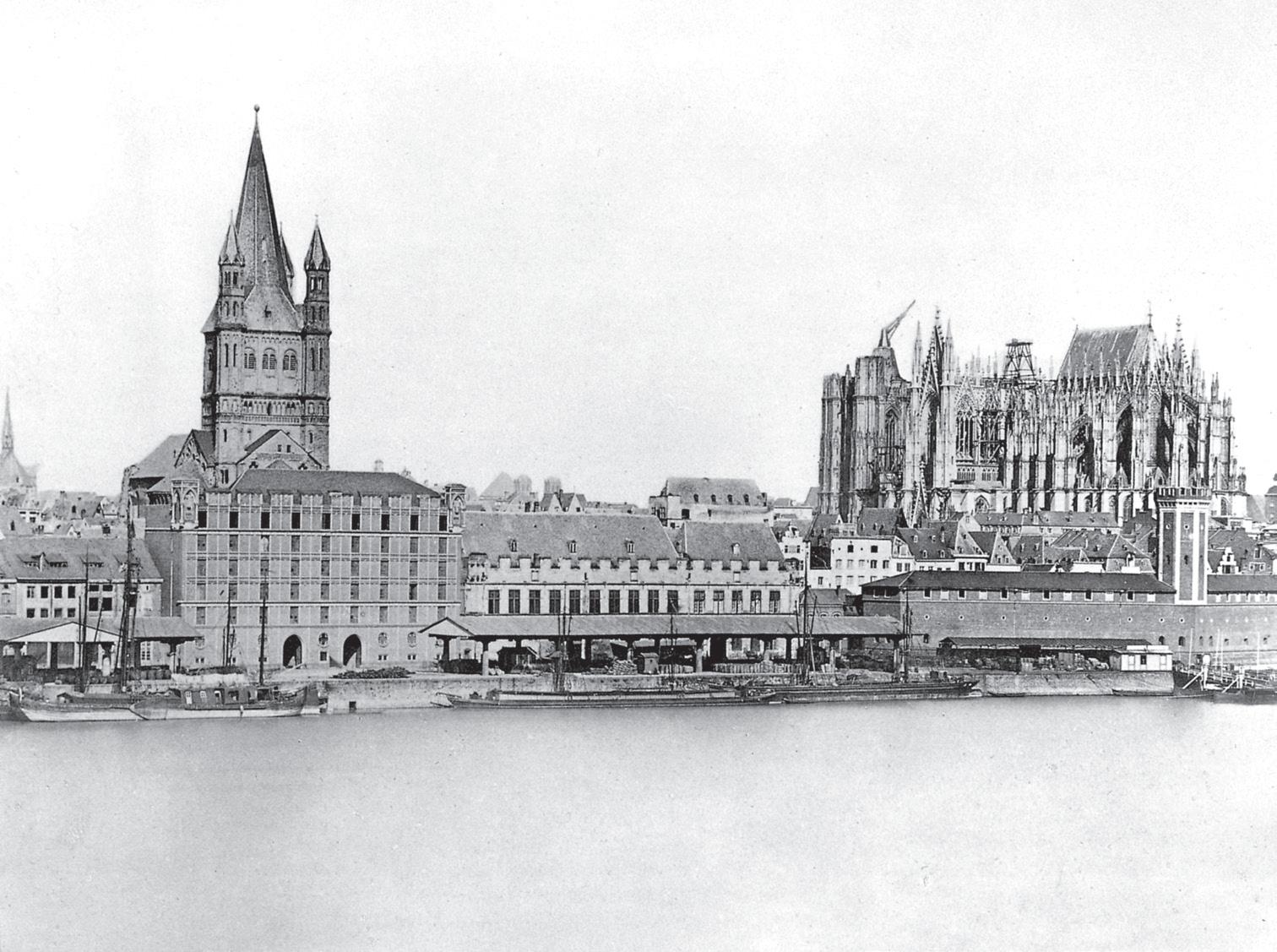

Schumann hat sie geschrieben, als er zum ersten Mal den Kölner Dom gesehen hat.

Der war damals noch gar nicht fertig (siehe Bild auf Seite 11).

Die Musik klingt heiter.

Obwohl Schumann während des Komponierens krank und unglücklich war.

Als Träger des Labels Kultur Inklusiv setzt sich das Kammerorchester Basel für eine inklusive

Gesellschaft ein. Ein Text in einfacher Sprache ist Teil davon. www.kulturinklusiv.ch

Unser Konzert umfasst drei Werke, die je einer bestimmten Gattungstradition verpflichtet sind und sich doch knapp daneben bewegen: Eine Ouvertüre, die nicht in der Oper, sondern nur im Konzertsaal gespielt wird, eine «Cello Symphony», die zwar einem Cellokonzert nahekommt, und doch weit darüber hinausreicht, und eine Sinfonie, die nicht die üblichen vier, sondern fünf Sätze umfasst. Diese Werke, die in Aufbau und Charakter für die heutige Hörerschaft ganz selbstverständlich sind, waren einst viel diskutiertes Neuland.

Sie ist ein Wunder an Klang und Tonmalerei bei gleichzeitig faszinierendem Umgang mit dem thematischen Material: Mendelssohns «Hebriden»-Ouvertüre. Vergessen wird dabei gerne, welche Herkulesarbeit hinter der scheinbaren Einfachheit des Werkes steckt, gibt es doch nicht weniger als drei Fassungen. Schon die verwendeten Titel von «Fingals Höhle» über «Ouvertüre zur einsamen Insel» bis hin zu «Hebriden» deuten den schwierigen Arbeitsprozess an. Erst Christian Martin Schmidt ist es 2006 gelungen, eine Urtextausgabe zu erstellen, sie beruht auf der Partitur, die Mendelssohn 1837 in London William Sterndale Bennett schenkte.

Felix Mendelssohn

Bartholdy

«Die Hebriden» Ouvertüre, op. 26

Besetzung

2 Flöten, 2 Oboen,

2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauke, Streicher

Uraufführung

10. Januar 1833 in Berlin, unter der Leitung des Komponisten

Dauer

Ca. 10’

Insel Staffa, Schottland © Virginii auf Pixabay

Benjamin Britten

Sinfonie für Cello und Orchester, op. 68

Besetzung

2 Flöten (2. auch Piccolo), 2 Oboen, 2 Klarinetten (2. auch Bassklarinette), 2 Fagotte (2. auch Kontrafagott), 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, Pauken, 2 Perkussion, Streicher

Entstehung

1964 dem Cellisten

Mstislav Rostropovichgewidmet

Uraufführung

12. März 1964

Dauer

ca. 35'

Die Inspiration zur Ouvertüre kam Mendelssohn 1829 auf seiner England-Reise, die ihn auch mit der Landschaft Schottlands und der Fingalshöhle auf der Insel Staffa bekannt machte. In einem Brief an seine Eltern notierte er kurz darauf ein Particell (Entwurf einer Partitur) der ersten 20 Takte, um «zu verdeutlichen, wie seltsam mir auf den Hebriden zumute geworden ist». In der Folge entwickelte er in einem mehrjährigen Prozess die musikalische Schilderung der Naturphänomene Wasser, Meer und Wind.

Nur, wie sollte er das neuartige Stück nennen, das kein Vorspiel zu einem Musiktheater sein wollte, sondern eine konzertante Musik zur Imagination von poetischen Inhalten? Schliesslich bezeichnete er seine «Hebriden» als «Konzert-Ouvertüre». Der Sinfonik verwandt ist die Form – basiert diese doch auf einem ausgedehnten Sonatenhauptsatz – den Mendelssohn individuell mit einem Kernmotiv ausstattet, das sich stets wandelt. Thomas Ehrle sieht darin die poetische Idee realisiert, «Wasser als ein Urelement» zu begreifen, das «in fortwährenden Spiegelungen und Facetten an der Oberfläche sich wandelt.»

Mit einem ähnlichen Gattungskonflikt sah sich Benjamin Britten konfrontiert, als er ein Werk für Mstislav Rostropowitsch komponierte. Kennengelernt hatten sich die beiden Musiker 1960, zur Zeit des Tauwetters in der Sowjetunion, als der 23 Jahre junge Rostropowitsch in der Royal Festival Hall in London das Cellokonzert Nr. 1 von Schostakowitsch spielen durfte. Ohne Scheu forderte der junge Russe daraufhin den mehr als doppelt so alten Britten auf, er müsse für Cello komponieren und insistierte: «Schreiben sie etwas für mich!» Und siehe da, Benjamin Britten machte sich an die Arbeit. Das Resultat war, unter anderem, ein Werk für Cello und Orchester.

Und auch Britten stellte sich die Frage, wie er sein neuestes Opus benennen könnte. «Wie Du siehst, wird es ein ziemlich grosses Stück – ähnlich einer Symphonie», schrieb er schon während des Entstehungsprozesses an Rostropowitsch. «Ich frage mich, ob es nicht besser konzertante Symphonie heissen sollte.» Schliesslich wurde es eine «Symphony for Cello and Orchestra», ohne dass die Bezeichnung als «Cellokonzert», die Britten bewusst vermied, im mündlichen Umgang je verschwunden wäre.

Wie Brittens Bezeichnung suggeriert, ist Anlage, Struktur und Architektur der Musik stark sinfonisch angelegt. Dies beginnt damit, dass es – entgegen der Gattungstradition eines Solokonzerts – aus vier Sätzen besteht, die in der Abfolge Sonatensatz, Scherzo, Adagio und Finale klar zu einer Sinfonie gehören. Auch die Orchestergrösse mit stark besetztem Blech und üppigem Schlagwerk unterstreicht den sinfonischen Anspruch. Soloinstrument und Orchester agieren in einem dicht verwobenen Miteinander. Das zeigt sich exemplarisch am ersten Satz, der, obwohl in einer Sonatenhauptsatzform gebaut, derart verschachtelt ist, dass diese kaum noch erahnbar ist.

Die «Sinfonie für Cello und Orchester» ist kurz nach dem «War Requiem» entstanden und wie dieses im dunklen Menschheitskapitel des Zweiten Weltkriegs verortet. Im Allegro maestoso herrscht ein Ächzen und Rumpeln, das Düsternis und Verzweiflung in höchstem Mass ausstrahlt. Diesem abgründigen Satz folgt ein Scherzo, das weniger mit «scherzender» Musik in Verbindung gebracht werden kann, sondern eher etwas Irrwitzig-Zerrissenes ausstrahlt, als ob Gustav Mahler von Weitem grüssen würde.

Wer danach eine Auflösung im Guten erwartet, wird von Britten jedoch weiter hingehalten, denn das Adagio mit dem schmetternden Pauken-Entrée wirkt wie ein Trauermarsch, bei dem sich endlich eine Beruhigung einstellt. Zuletzt mündet die mit Arco und Pizzicato gestaltete Kadenz des Cellos attacca in das Schluss-Andante. Eröffnet wird dieser als Passacaglia konzipierte Satz durch das von der Trompete vorgestellte schmelzende Thema. Nach etlichen Variationen schenkt uns Britten dann endlich doch noch einen strahlenden D-DurSchluss, eine Versöhnung und ein Hoffnungsschimmer nach unendlich viel Schmerz.

In dieser Programmabfolge wirkt Brittens Schlussjubel so, als wolle er den positiven Ball weitergeben an die «Rheinische»-Sinfonie von Robert Schumann. Es ist wie eine verkehrte Welt: ausgerechnet Schumann, der so oft mit psychischen Problemen kämpfte und diese – insbesondere in seiner zweiten Sinfonie – in die Musik übersetzte, trifft hier in seiner dritten Sinfonie auf Brittens dunkle Melancholie, wodurch die freudige Welt der «Rheinischen» umso heller erscheint.

Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur, op. 97 «Die Rheinische»

Besetzung

2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Streicher

Entstehung

Zwischen 7. November und 9. Dezember 1850

Dauer ca. 35'

Und auch Schumann legte sich mit der Gattung an, in seinem Fall der Sinfonie, denn seine «Rheinische» umfasst fünf statt der üblichen vier Sätze. Schumann hatte in seiner Rezension der «Symphonie fantastique» von Berlioz 1835 den Komponisten noch heftig gescholten, weil diesem vier Sätze nicht genug seien. Und nun komponierte er für seine «Rheinische» durch den eingeschobenen düster-feierlichen vierten Satz in es-Moll ebenfalls deren fünf, was für Kopfzerbrechen sorgt: ein Fremdkörper in der sonst Dur-getränkten Satzfolge?

Komponiert hat Schumann die dritte Sinfonie in Es-Dur op. 97 in einer der erfolgversprechendsten Phasen seines Lebens. Im September 1851 war er zusammen mit seiner Familie nach Düsseldorf übergesiedelt, wo er die Stelle als neuer Musikdirektor antrat. Die Begeisterung der Rheinländer war gross und im Sog dieses Freudentaumels komponierte Schumann innerhalb von nur einem Monat seine Sinfonie.

Zwei Aussagen prägen die Einschätzung des Werkes. Laut Schumann ist hier «der Gedankenfluss und Ideengang wahrer und natürlicher als bei langer Reflexion.» Damit ist die Fünfsätzigkeit eigentlich eine unerklärliche Eingebung aus dem Momentum heraus. Der Beiname «Rheinische» geht wiederum auf Schumanns Aussage zurück, die Sinfonie sei vom Eindruck inspiriert, den der Kölner Dom auf ihn gemacht habe.

Das Werk beginnt mit einem überschäumenden synkopischen Hauptthema, das den ganzen Satz prägt und das von der Oboe kurz vorgestellte lyrische Seitenthema prachtvoll überstrahlt. Die Sonatenhauptsatzform verschwindet so im romantischen Überschwang der Gefühle. Merkwürdig ambivalent wirkt das Scherzo, eigentlich ein lebhafter Satz in schnellem Tempo, was Schumann mit dem Zusatz «sehr mässig» sofort konterkariert. In der Tat beginnt es eher als langsamer Ländler von betörender Melodik, die mit einer trippelnden, an Mendelssohn gemahnenden Leichtigkeit abwechselt.

Für Schumann überraschend ist die Durchsichtigkeit der Instrumentation, was sich im, in dreiteiliger Liedform komponierten, dritten Satz fortsetzt. Auch hier gilt die Anweisung «nicht schnell», ein Charakter, der im viel diskutierten vierten Satz noch mehr akzentuiert wird. Statt dem zu erwartenden schnellen Finale ist hier choralartiges Innehalten mit feierlichen Posaunen angesagt, das in einem glockenartigen Schluss ausklingt. Erst im «lebhaften» Finale kehren dann Schwung und Heiterkeit zurück. Schumanns Zweiheit der Kunstfiguren Eusebius, dem Milden, und Florestan, dem Wilden, bleiben in Satzfolge und Musikcharakter stets hintergründig präsent.

Verena Naegele

Benjamin Britten stirbt am 4. Dezember in Aldeburgh.

Der Montag wird in Deutschland als erster Tag der Woche festgelegt.

Am 16. August wird die Single «Dancing Queen» von ABBA veröffentlicht, ihr wahrscheinlich bekanntester Titel.

Am Stausee Lac du Vieux Emosson im Kanton Wallis werden am 23. August gut erhaltene Fussabdrücke von Dinosauriern entdeckt. Die Spuren sind etwa 250 Millionen Jahre alt.

Am 10. Dezember findet die Uraufführung der Bühnenfassung von Thomas Manns «Buddenbrooks» im Basler Stadttheater statt.

2003 spielt das Kammerorchester Basel erstmals mit Sol Gabetta: Unter der Leitung von Christopher Hogwood kommt Witold Lutoslawskis «Grave für Violoncello und Streicher» zur Aufführung.

Nach ihren jüngsten Residenzen bei der Staatskapelle Dresden und den Bamberger Symphonikern eröffnet Sol Gabetta die Saison 2023/24 mit einer Tournee durch Deutschland und Österreich mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France und Mikko Franck. In den kommenden Jahren wird Gabetta zusammen mit Paavo Järvi mit dem Estonian Festival Orchestra durch Deutschland, die Schweiz und Österreich touren sowie mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada bei der Mozartwoche Salzburg auftreten. Nach ihrem Debüt bei den New Yorker Philharmonikern kehrt Gabetta für Auftritte mit dem Cleveland Orchestra unter der Leitung von Klaus Mäkelä, einem seiner geschätzten Musikerkollegen, in die USA zurück.

Sie hält ihre langjährige Verbindung zum Gewandhausorchester aufrecht, indem sie Weinbergs Cellokonzert unter der Leitung von Andris Nelsons aufführt, und kehrt zu den Münchner Philharmonikern zurück, um Lutosławskis Konzert für Cello und Orchester unter der Leitung von Krzysztof Urbański zu spielen. Zu den weiteren Höhepunkten dieser Saison gehören Auftritte mit Constantinos Carydis und dem Swedish Radio Symphony Orchestra in Hommagekonzerten an Schostakowitsch und Schnittke, sowie Auftritte mit Gabettas Kollegin, der Geigerin Patricia Kopatchinskaja, die im Rahmen einer Deutschlandtournee bekannte und unbekannte Werke präsentiert.

In Anerkennung ihrer aussergewöhnlichen künstlerischen Leistungen wurde Sol Gabetta mit dem Europäischen Kulturpreis 2022 geehrt. Sie trat zusammen mit Paavo Järvi und dem Tonhalle-Orchester Zürich im Rahmen eines Galakonzerts auf. Der Preis wird seit 2012 an Personen und Institutionen verliehen, die mit ihrer Vision und Kreativität einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben in Europa geleistet haben. Sol Gabetta spielt auf mehreren italienischen Meisterinstrumenten aus dem frühen 18. Jahrhundert, darunter ein Cello von Matteo Goffriller aus dem Jahr 1730 in Venedig, das ihr vom Atelier Cels Paris zur Verfügung gestellt wurde, und seit 2020 das berühmte «Bonamy Dobree-Suggia» von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1717, eine grosszügige Leihgabe der Stradivari-Stiftung Habisreutinger. Seit 2005 unterrichtet sie an der Musik-Akademie Basel.

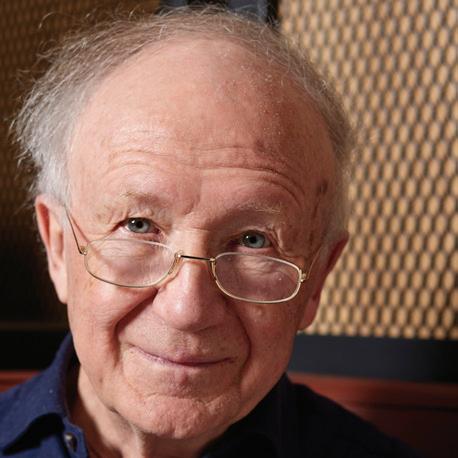

Heinz Holliger gehört zu den vielseitigsten und aussergewöhnlichsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Geboren in Langenthal, studierte er in Bern, Paris und Basel Oboe (bei Emile Cassagnaud und Pierre Pierlot), Klavier (bei Sava Savoff und Yvonne Lefébure) und Komposition (bei Sándor Veress und Pierre Boulez). Nach ersten Preisen bei den internationalen Wettbewerben von Genf und München beginnt für ihn eine unvergleichliche Karriere als Oboist. Einige der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart widmen ihm ihre Werke. Aber auch die Wiederentdeckung vergessener Werke, etwa von Jan Dismas Zelenka oder August Lebrun, zählen zu seinen herausragenden Leistungen.

Als Dirigent arbeitet Heinz Holliger seit vielen Jahren mit weltweit führenden Orchestern und Ensembles. Er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und Preise (Ernst-von-Siemens-Musikpreis, Zürcher Festspielpreis, Rheingau-Musikpreis, Robert Schumann-Preis, u. a.) sowie Schallplattenauszeichnungen (Diapason d’Or, Midem Classical Award, Edison-Award, Grand Prix Mondial du Disque, mehrere Deutsche Schallplattenpreise). 2015 wurde dem Künstler der Grand Prix Suisse de Musique verliehen. 2016 wurde er zum Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences ernannt. 2017 erhielt er den Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau und 2022 den Schumann-Preis der deutschen Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Heinz Holliger ist einer der gefragtesten Komponisten unserer Zeit. Zu seinen Werken zählen die Oper «Schneewittchen», der «Scardanelli-Zyklus», das Violinkonzert, «COncErto» für Orchester, «Dämmerlicht» für Sopran und Orchester, «Romancendres» für Cello und Klavier, «Increschantüm» für Sopran und Streichquartett, «Reliquien» nach Worten von Franz Schubert für Sopran, Klarinette und Klavier sowie zahlreiche weitere Werke für Vokal- und Instrumentalensembles, Kammer- und Solobesetzungen. 2018 wurde an der Zürcher Oper seine zweite Oper «Lunea» uraufgeführt.

Bei Sony ist die Elegie von Othmar Schoeck mit Christian Gerhaher und dem Kammerorchester Basel erschienen. Die WERGO-Box «Bernd Alois Zimmermann – Recomposed» erhielt 2023 den Preis der deutschen Schallplattenkritik, sowie mit dem Diapason d'Or und dem Choc des Magazins Classica zwei der bedeutendsten unabhängigen Schallplattenpreise Frankreichs für klassische Musik.

Heinz Holliger © Frank Schinski, OstkreuzDas Kammerorchester Basel ist fest in Basel verankert – mit den beiden Abonnementsreihen im Stadtcasino Basel sowie in dem eigenen Probenund Aufführungsort Don Bosco Basel. Weltweit und mit mehr als 60 Konzerten pro Saison ist das Kammerorchester Basel auf Tourneen unterwegs, an internationalen Festivals und in den wichtigsten europäischen Konzertsälen stets gerngesehener Gast.

2019 als erstes Orchester mit einem Schweizer Musikpreis geehrt, zeichnen das Kammerorchester Basel Exzellenz und Vielseitigkeit sowie Tiefgang und Durchhaltevermögen aus. Es taucht mit seinen Interpretationen tief in die jeweiligen thematischen und kompositorischen Welten ein: in der Vergangenheit mit dem «Basler Beethoven» oder mit Heinz Holliger und dem «Schubert-Zyklus». Oder wie mit dem Langzeitprojekt Haydn2032, der Einspielung und Aufführung aller Sinfonien von Joseph Haydn bis ins Jahr 2032 unter der Leitung von Principal Guest Conductor Giovanni Antonini und gemeinsam mit dem Ensemble Il Giardino Armonico. Seit der Saison 2022/23 widmet sich das Kammerorchester Basel unter der Leitung des Alte-Musik-Spezialisten Philippe Herreweghe allen Sinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Ein Herzstück der Arbeit bildet die zukunftsweisende Vermittlungsarbeit bei partizipativen Grossprojekten. Eine umfangreiche, vielfach preisgekrönte Diskografie dokumentiert das künstlerische Schaffen des Kammer orchester Basel.

Seit 2019 ist die Clariant Foundation Presenting Sponsor des Kammerorchester Basel.

Kammerorchester Basel

© Matthias Müller

Kammerorchester Basel

© Matthias Müller

Di und Mi, 7. und 8. Mai 2024 – 19.00 Uhr, REHAB Basel

CIAO A TUTTI

Ein Vermittlungsprojekt mit dem REHAB Basel.

Ausschnitte aus Gaetano Donizettis «L’elisir d’amore»

Salomé Im Hof Regie Mathias Weibel, Stefan Preyer musikalische Leitung

Di 4.6.2024 – 19.00 Uhr, Stadtcasino Basel

Abokonzert: PHARAONISCHER

GRÖSSENWAHN

Georg Friedrich Händel: «Tolomeo, Re di Egitto», HWV 25. Oper in drei Akten. Konzertante Aufführung

Franco Fagioli Tolomeo

Giulia Semenzato Seleuce

Giuseppina Bridelli Elisa

Christophe Dumaux Alessandro

Riccardo Novaro Araspe

Giovanni Antonini Leitung

Il Giardino Armonico und Kammerorchester Basel

Weitere Konzerte:

25.5.2024 Amsterdam, Concertgebouw

29.5.2024 Barcelona, Palau de la Música Catalana

31.5.2024 Paris, Théâtre des ChampsÉlysées

7.6.2024 Halle, Georg-Friedrich-HändelHalle

9.6.2024 Madrid, Auditorio Nacional de Música

Fr 30.8.2024 – 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel

Abokonzert: FEMMES EXCEPTIONNELES

Mit Werken von F. Hensel, L. v. Beethoven, E. Mayer

Hélène Grimaud Klavier

Julia Schröder Violine und Leitung

Wählen Sie Ihre Lieblingskonzerte und buchen Sie Ihre Abos und Tickets : www.kammerorchesterbasel.ch | 061 306 30 44 (Mo, Mi, Do: 10.30 – 12.30 Uhr) oder bei Bider und Tanner

Herausgeber Kammerorchester Basel

Direktor Marcel Falk

Druck Schwarz auf Weiss Impressum

Redaktion Claudia Dunkel, Anna Maier

Text Verena Naegele Design Stadtluft

Dieses Programmheft erscheint einmalig zum Abokonzert am 2.5.2024, in einer Auflage von 1000 Exemplaren. Inhaber von Urheberrechten, die wir nicht ermitteln konnten, werden wegen nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.

Greater chemistry is a promise. A promise to ourselves and to the world. To never stand still. To reflect achievements. It’s a promise to strive for a future worth living, for harmonious coexistence, and for greater solutions with a greater impact, Greater chemistry – between people planet. That is our purpose. That is how we are measured.