12 minute read

6. Maqueta de la construcción del puente de Neuilly, en París

Academia de Ingenieros del Ejército, Hoyo de Manzanares (Madrid)

AUTOR: Talleres del Museo de Ingenieros del Ejército

FECHA DE REALIZACIÓN: Antes de 1863 MATERIALES: Madera y policromía MEDIDAS: Parte A: 23 x 243 x 112 cm Parte B: 33 x 344 x 112 cm

ESCALA: 1:60 SIN NÚM. DE INVENTARIO Restaurado en 2017 por Luis Miguel Muñoz Fragua (Alcaén-Restaura) a cargo de la Fundación Juanelo Turriano

AUTOR DE LA OBRA REPRESENTADA: Jean-Rodolphe Perronet

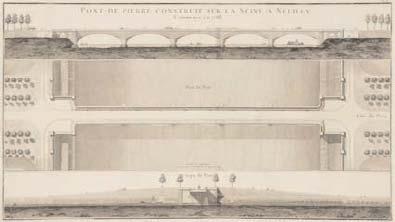

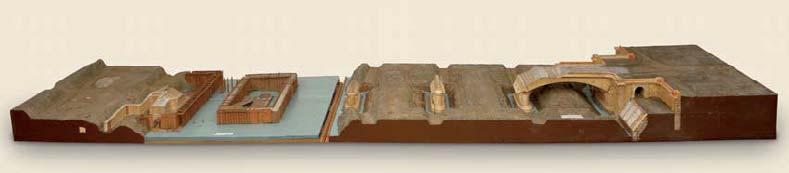

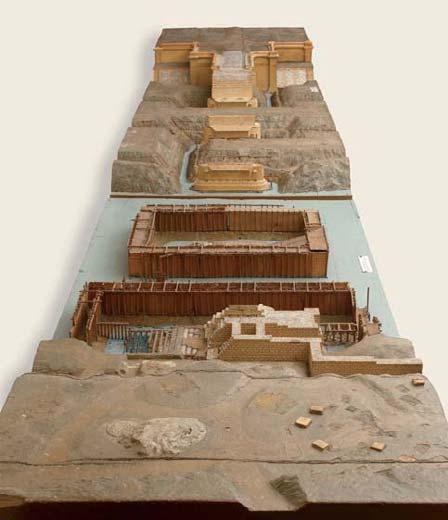

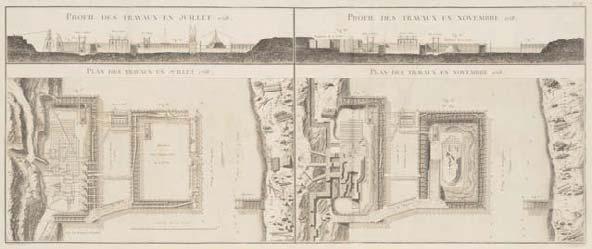

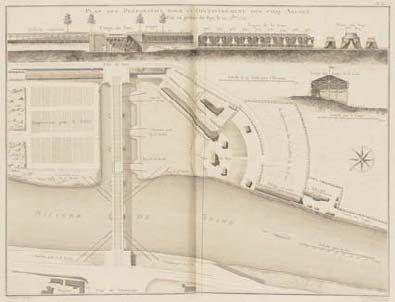

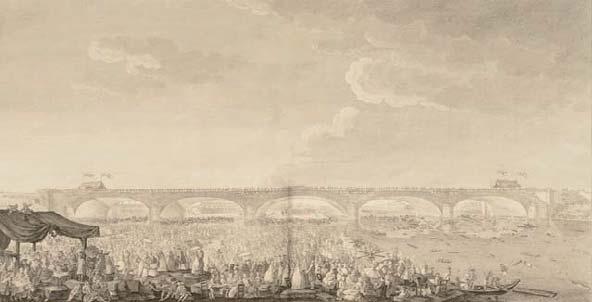

Lámina II del libro de Jean-Rodolphe Perronet Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes, d’Orléans, etc., París, Imprimerie Royale, 17821783. Plano general. La maqueta representa las diferentes fases de la construcción del puente de Neuilly, entre 1768 y 1772, en lo que entonces eran las cercanías de París. El conjunto, de gran valor pedagógico aunque no obvio, muestra diferentes fases del proceso constructivo, no necesariamente presentadas en orden cronológico, pues parece construido pensando más bien en enseñar a los observadores cuáles eran las técnicas constructivas de los puentes y algunos de sus detalles funcionales más relevantes. En esta ficha se enumeran los contenidos más significativos de este modelo.

Parece más que probable que la maqueta estuviera, en el pasado, dotada de más elementos que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, a pesar de los cuidados que dispensan a este y a otros interesantes modelos los responsables del Museo que alberga la Academia de Ingenieros del Ejército en Hoyo de Manzanares.

Maqueta de la construcción del puente de Neuilly. Academia de Ingenieros del Ejército, Hoyo de Manzanares (Madrid). Fotografías de Pablo Linés.

Vista general de la parte A o izquierda de la maqueta. Fotografía de Pablo Linés.

Lámina III del libro de Perronet. Estado de los trabajos en julio y noviembre de 1768.

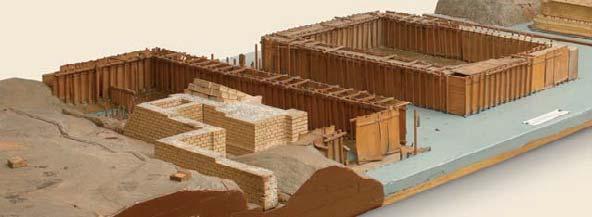

Se trata de una maqueta de grandes dimensiones que está dividida en dos partes. En la que denominamos parte A, de menor longitud, se representa el estado de las obras hacia el otoño de 1768, lo que se deduce por la gran similitud del contenido con las láminas que elaborara el autor del proyecto y director de las obras, el insigne Jean-Rodolphe Perronet. El contenido hace referencia a la construcción del estribo de la margen izquierda y a la primera pila de ese mismo lado, con sus dobles recintos tablestacados conteniendo arcillas para asegurar la estanquidad del espacio interior de trabajo, los pilotes hincados, la construcción de los emparrillados de madera a modo de soporte o encepado de las cimentaciones. Se aprecia asimismo, con detalle, la configuración de los muros, a la romana, con doble hoja y hormigón o calicanto (cal y canto), en los cuales la sillería hace las veces de encofrado perdido y de reves-

Detalle de la maqueta en el estribo de la margen izquierda. Fotografía de Pablo Linés.

Aspecto del recinto tablestacado de trabajo de la primera pila desde la margen izquierda. Fotografía de Pablo Linés. timiento estético, al menos en el lado visto. También se ven las dovelas de la primera bóveda, enlazadas con grapas.

A la derecha de esta parte de la maqueta, se muestra el recinto tablestacado que alberga la zona de trabajo de construcción de la primera pila desde la margen izquierda. Pueden apreciarse los pilotes ya hincados emergiendo del lecho, con un remate superior que permita apoyar sobre las cabezas el emparrillado de vigas de madera que constituyen el encepado de la pila. Se aprecia de igual modo con claridad el entarimado sobre el que se apoyarán los sillares del zócalo de la pila. Asimismo pueden observarse los restos de lo que, sin duda, fue la noria o turbina con la que propulsar la de cangilones para el agotamiento de los recintos tablestacados, prueba palpable de que el modelo vivió mejores tiempos.

Vista general de la parte B o derecha de la maqueta. Fotografía de Pablo Linés.

Vistas de la pila 2 (izda.) y de la pila 3 (dcha). Fotografías de Pablo Linés.

En la parte B, se representa el resto de la maqueta. Así, se muestra la pila 2, desde su zócalo hasta el arranque de las bóvedas, aún sin los sombreretes que coronarán los tajamares. Llama la atención un pequeño voladizo o “muñón” que parece el arranque de un arco, cerca del encuentro del tajamar con el arranque de la bóveda propiamente dicha, elemento que está discretamente definido en las citadas láminas de Perronet, concretamente en la V, en la que se ve, en la parte derecha, este detalle. Ese voladizo también se advierte en el estribo de la margen izquierda, correspondiente al estribo. La razón de ese interesante y original elemento es dar apoyo a los cuchillos exteriores de la cimbra en la zona exterior de la bóveda, con acuerdo en forma de “cuerno de vaca”, característico de este puente.

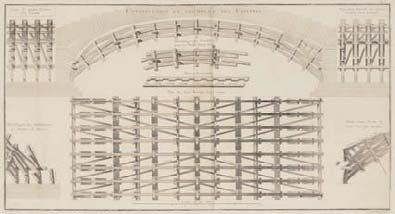

Lámina V del libro de Perronet con la disposición de la cimbra.

Pila 4 y bóveda 5, con los remates ya finales. Fotografía de Pablo Linés.

De igual modo se puede ver en esta parte B de la maqueta, la pila 3 con los sombreretes ya dispuestos sobre los tajamares y el núcleo del relleno, de mampostería, sobre pila también dispuesto. En la maqueta se representan los paramentos de ese prisma con labra fina, cosa un poco rara para un elemento oculto, aunque es representativo de la importancia que Perronet concedía a la capacidad del relleno, en bóvedas tan rebajadas como estas.

Finalmente, con gran despliegue de detalles, se representa la pila 4 que recibe la bóveda que enlaza ya con el estribo de la margen derecha. Esta situación no responde a la realidad del proceso constructivo, sino que, como se ha indicado, la disposición de las dos partes de la maqueta obedece más bien a un planteamiento pedagógico sobre los elementos formales y constructivos y no tanto a los procesos de ejecución. En efecto, la técnica de Perronet se basaba en no construir y descimbrar las bóvedas

Detalle del caz y del desagüe. Fotografía de Pablo Linés.

Vista de la discreta gárgola del desa güe. Fotografía de Francisco Javier León González. de forma individual, lo que produciría empujes laterales difíciles de soportar por las pilas en bóvedas tan rebajadas. Por el contrario, colocaba cimbras bajo todas las bóvedas y las mantenía durante todo el proceso constructivo, procediendo posteriormente al descimbrado simultáneo, de forma que se contrarrestasen los importantes empujes laterales entre sí.

Entre los detalles aludidos están el trasdós de la bóveda, la configuración de los tímpanos e impostas, el relleno rígido, de calicanto, del trasdós y la configuración de la sección transversal de la plataforma, con marcado bombeo y caz longitudinal con desagües que, con discretas gárgolas, se aprecia si el observador se agacha y mira hacia el intradós de la bóveda.

Se aprecian también otros muy interesantes elementos, como las bermas o acumulaciones de tierras que dieron soporte parcial a las cimbras, o el pretil monumental y su desembarco en la plataforma bien nivelada. Se observan asimismo las bóvedas que dan paso al camino de sirga bajo el estribo.

La maqueta es, en definitiva, una pieza única de enorme interés, que da una idea muy completa de la manera de construir puentes en el siglo XVIII, dando paso a las generaciones de extraordinarios ingenieros que siguieron mejorando las técnicas de construcción de grandes puentes de fábrica de piedra hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Su contemplación debe ir acompañada de la lectura de la Memoria de Perronet y, sobre todo, de las láminas que, con todo lujo de detalles, elaboró su autor para dar soporte y cumplida cuenta de los pormenores constructivos y de los métodos de construcción de su hermosa obra. Cabe añadir que, desgraciadamente, este puente ya no existe. Una desa fortunada demolición, justificada por la estrechez de la plataforma, hizo desaparecer esta joya de la ingeniería en la década de 1940, siendo sustituido este puente por otro cuyo único mérito fue el de ser el primer

1 La reconocida importancia de este puente por los ingenieros españoles y su deseo de contar con modelos del mismo para sus instituciones de enseñanza, se revelaría ya en el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro (1792), impulsado por Agustín de Betancourt y vinculado a la Escuela de Caminos tras su apertura. Este Gabinete contaba con un nutrido grupo de modelos de puentes de Perronet y, entre ellos, con uno “de los cinco arcos del Puente de Neuilly” (RUMEU, 1990, p. 125). En el primer catálogo publicado del Museo de Ingenieros del Ejército (1863) se hace referencia a una maqueta del puente de Neuilly finalizado, otra de uno de sus arcos y la aquí expuesta: “modelo, construido en el Establecimiento… del puente de Neuilly sobre el Sena, con los detalles de su construcción, desde el acopio de materiales hasta su conclusión…” (Catálogo, 1863, p. 42). Esta referencia nos daría idea del lugar y contexto de su realización, así como nos proporcionaría una fecha ante quem. En el catálogo del Museo aparecido en 1911 seguían apareciendo los tres modelos de Neuilly, indicándose que la escala del nuestro es de 1:60 (Ingenieros, 1911, p. 128). puente metálico en Francia en el que se empleó la soldadura de acero para configurar la unión de piezas. Existen maquetas de este mismo puente en el CEHOPU (Madrid) y en el Deutsches Museum, de Múnich1 .

Dada la relevancia del proyecto representado en esta maqueta, cabe detenernos, aunque sea brevemente, en su análisis y en el de su responsable. Jean-Rodolphe Perronet fue el fundador de l’École des Ponts et Chaussées, en la que se formaron los primeros ingenieros civiles (término que servía para diferenciarse de los ingenieros militares) que la Monarquía del Despotismo Ilustrado quiso instruir para dotar al país de infraestructuras que favorecieran el comercio, en el contexto del Mercantilismo.

Perronet había construido antes el puente de Orleans (1750-60), magnífica obra en la que hizo gala de las innovaciones estructurales y constructivas que le convirtieron en un revolucionario en el arte de construir puentes. Muchas de las innovaciones de aquella obra se proyectaron en el puente de Neuilly, objeto de este modelo.

Si bien era ya una técnica conocida desde la época romana, Neuilly deja documentados los procesos de hinca de pilotes para asegurar las cimentaciones de las pilas y estribos de los puentes en terrenos de dudosa capacidad portante, en los que era necesario cimentar con garantías, porque los puentes de piedra, a pesar de su gran capacidad resistente, tienen (o pueden tener) su talón de Aquiles precisamente en la cimentación. La Memoria de Perronet describe los procesos de hinca de las tablestacas, o recintos de empalizada de doble hoja que servían para contener en su interior los materiales arcillosos que permitirían mantener en seco la excavación y así trabajar en seco. Ese proceso no era sencillo porque la impermeabilización no era completa ya que también desde el fondo emergían las aguas por efecto sifón. Para contrarrestar esos efectos, Perronet dispuso bombas de achique (cangilones o tornillos de Arquímedes) y unos sistemas de taponamiento muy ingeniosos para compensar los empujes hidráulicos.

Para que el personal y los animales de carga, con materiales y medios auxiliares, pudieran tener acceso a todas las pilas, se construían puentes provisionales de madera, que discurrían en el sentido longitudinal, paralelos al futuro puente.

La construcción de pilas y estribos, sobre encepados en este caso, se muestra también en el modelo, incluyendo la disposición de grapas para conectar sillares entre sí con el propósito de asegurar una suerte de monolitismo, especialmente durante la construcción. La labra de los sillares, su estereotomía y su aparejo eran también objeto de cuidadas instrucciones de Perronet.

Lámina X del libro de Perronet. Esquema de cabrestantes para el descimbrado.

Lo mismo puede decirse de la construcción de las bóvedas, muy rebajadas en este puente, que exigían de cimbras muy costosas, especialmente en un puente cuyas pilas supusieron un récord de esbeltez, es decir, de relación entre su dimensión transversal en alzado y la luz libre entre pilares. Para simplificar las cimbras, Perronet optó por “cuchillos” o cerchas relativamente flexibles, a costa de mantener un cuidadoso proceso constructivo en el que las dovelas dispuestas en las zonas de arranque veían compensados los empujes que generaban sobre la cimbra con otras dovelas simplemente acopiadas en zonas de clave y hombros. El movimiento de estas muy pesadas piezas se materializaba por medio de grúas para poder mover las piezas en sentido transversal y en longitudinal, con la ayuda de polipastos y juegos de poleas que ya eran utilizados por los romanos.

Las cimbras, que no se representan en esta maqueta, estaban simultáneamente dispuestas bajo las cinco bóvedas, puesto que no se podía descimbrar una sin generar empujes no equilibrados sobre las pilas. De hecho, el proceso de descimbrado dio lugar a un espectáculo el 22 de septiembre de 1772, con la presencia de la Familia Real, que tuvo más de teatral que de práctico, puesto que Perronet había ideado un sistema de poleas y cabrestantes para liberar las cimbras de manera simultánea. No obstante, el proceso de descimbrado dio lugar a movimientos generales y de reacomodo de sillares (piénsese que se utilizaban morteros de cal aérea, que tardaban decenios en endurecer, o de cal hidráulica en las

Lámina XI del libro de Perronet. Vista de la fiesta con motivo de la retirada de las cimbras, en presencia del rey de Francia. zonas sumergidas) de más de 70 cm de flecha en algunas bóvedas, lo que, junto con otras operaciones de acabado, requirió la participación de canteros para regularizar superficies y rematar esta grandiosa obra.

Francisco Javier León González

Profesor titular de la ETSICCP. Universidad Politécnica de Madrid Fundación Juanelo Turriano

Bibliografía

Catálogo de los objetos que contiene el Museo de Ingenieros del Ejército (1863), Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros.

HEINRICH, Bert (1983): Brücken. Vom Balken zum Bogen. Deutsches Museum. Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Hamburgo, Rowohlt Verlag.

Ingenieros del Ejército. Catálogo del Museo (1911), Madrid, Imprenta Alemana.

LEÓN, Javier y GOICOLEA, José María (coords.) (2017): Los puentes de piedra (o ladrillo) antaño y hogaño, Madrid, Fundación Juanelo Turriano.

PERRONET, Jean-Rodolphe (1782-1783): Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes, d’Orléans, etc., París, Imprimerie Royale.

RUMEU DE ARMAS, Antonio (1990): El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro… con el facsímil de su catálogo, Madrid, Patrimonio Nacional, Fundación Juanelo Turriano, Editorial Castalia.