APUNTES IGNACIANOS

ISSN 0124-1044

Director

José Roberto Arango, S.J.

Consejo Editorial

Javier Osuna, S.J.

Darío Restrepo, S.J.

Iván Restrepo, S.J.

Carátula

Camino de Emaús. Imagen tomada de: lectiofilos.blogspot.com

Diagramación y composición láser

Ana Mercedes Saavedra Arias Secretaria General del CIRE

Tarifa Postal Reducida: Número 2012-123 Vence 31 de Dic./2012

472 La Red Postal de Colombia

Impresión:

Editorial Kimpres Ltda. Tel. (1) 413 68 84

Redacción, publicidad, suscripciones

CIRE - Carrera 10 N° 65-48

Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93

Página Web: www.cire.org.co

Correo electrónico: cire@cire.org.co

Bogotá, D.C. – Colombia (S.A.)

Suscripción Anual 2013

Colombia: Exterior: $ 70.000 90 (US)

Número individual: $25.000 Cheque contra un Banco de U.S.A. a Cheques: Compañía de Jesús nombre de: Compañía de Jesús

Apuntes Ignacianos

Número 68 Año 23

Mayo-Agosto 2013

Caminos para el encuentro con Dios

CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE

Espacios para el Espíritu

Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11

Bogotá - Colombia

Nuestros Números en el 2013

Enero-Abril

Educación y espiritualidad ignaciana

Mayo-Agosto

Caminos para el encuentro con Dios

Septiembre-Diciembre

XIII Simposio de Ejercicios Espirituales

«Discernimiento y Signos de los Tiempos»

Caminos para el encuentro con Dios

Geraldo de Mori, S.J.

Mirando a Dios que te mira.

Robert R. Marsh, S.J. «Él

Rossano Zas Friz, S.J.

Juan C. Villegas, S.J.

Deseos de Conversión e Idoneidad.

Jaime Emilio González Magaña, S.J.

Presentación

Apartándonos excepcionalmente de la costumbre de publicar escritos producidos en casa, este número de «Apuntes ignacianos» pone en manos de nuestros lectores varios artículos aparecidos en publicaciones homólogas a la nuestra, referidos a aspectos diversos e importantes de la relación con Dios que los Ejercicios espirituales fomentan, y a los que quizás no tendrían un fácil acceso, bien sea por la lengua o por el tipo de publicación.

Tradujimos en primer lugar la iluminadora y compacta visión del proceso seguido en los Ejercicios espirituales, que bajo una perspectiva antropológica ofrecía recientemente Geraldo de Mori en la revista Itaici. El autor va descubriendo, mediante un análisis de los elementos claves de los Ejercicios, la figura y las dinámicas del ser humano que ellos suponen y ponen en juego a lo largo de las cuatro semanas.

Con este artículo como marco, otros escritos van tocando algunos puntos particulares de esa relación a la vez cercana y arcana que Dios ha querido entablar con nuestra condición humana. Hace apenas unos años aparecía en la revista The Way del Reino Unido un artículo muy sugerente de Robert R. Marsh, acerca de lo que supone la tercera adición (EE. 75) que san Ignacio propone al ejercitante para introducirlo, bajo una perspectiva eminentemente relacional, en cada uno de los momentos de oración que van jalonando el recorrido.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 1-2

Enseguida tenemos ocasión de seguir las huellas del itinerario místico que el beato (¿próximamente santo?) Pedro Fabro nos fue trazando en su Memorial, primero a manera de recuerdo, cuando va describiendo la evolución espiritual de sus primeros años y luego, cuando en forma de un ‘diario espiritual’ va consignando las gracias que Dios le concede y las dificultades que experimenta, a medida que va viviendo la intensa experiencia pastoral de sus últimos años. Tal es el itinerario que nos es dado recorrer bajo el acertado escrutinio que Rossano Zas Friz fue haciendo de todas las riquezas contenidas en el Memorial.

Sin abandonar la perspectiva mística, pero esta vez mirada bajo su aspecto sicológico y relacional y con el enfoque muy propio y original con que Juan C. Villegas acostumbra presentar los Ejercicios, el siguiente artículo sirve de abrebocas para seguir y comprender la consistente metodología que utiliza el autor en su reciente publicación: «Ejercicios espirituales para ordenar la vida según el Reino de Dios».

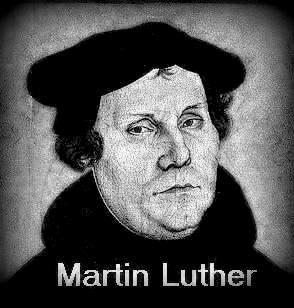

Cierra la edición el artículo de Jaime Emilio González Magaña, frecuente colaborador de nuestra revista, en el cual estudia la ‘conversión’ y la ‘idoneidad’ como disposiciones claves para ser el ‘sujeto’ que los Ejercicios requieren, y al hacerlo recurre al hipotético caso de Martín Lutero como posible sujeto de los mismos.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 1-2

La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica*

Geraldo de Mori, S.J.**

INTRODUCCIÓN

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (EE.EE) no son una obra de teología. No pretenden entonces ser un tratado de cristología, de eclesiología, de antropología, de cosmología o de ética. Esto no significa, sin embargo, que no vehiculen una visión de Dios, de Cristo, de la Iglesia, de lo humano, del mundo o de los comportamientos morales. Con ese título se justifican diferentes lecturas que pueden ser hechas de esos diversos aspectos de la obra del Peregrino de Manresa. El texto que se propone aquí quiere ayudarnos a entender qué experiencia y qué visión del ser humano se pueden extraer del texto ignaciano. Para eso haremos una lectura de tipo narrativo o diacrónico, que retomará el proceso espiritual y teológico de las distintas semanas y sus elementos antropológicos1.

* Artículo Publicado en ITAICI – Revista de espiritualidade inaciana, n. 90 (dezembro 2012), Indaiatuba, SP, Brasil, p. 5-25. Traducción de José Roberto Arango, S.J.

** El autor es padre jesuita, doctor en Teología por las Facultés Jésuites de Paris – Centre Sèvres –, profesor de Antropología y Escatología cristianas en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (FAJE), Belo Horizonte, donde es director del Departamento de Teología y Coordinador del Programa de Posgrado.

1 Este texto presenta, de forma resumida, la primera parte del curso dado en Itaicí entre el 7 y el 9 de septiembre de 2012. Los textos de los EE.EE. son tomados directamente del texto autógrafo (N.T.).

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

Dos observaciones previas son importantes antes de cualquier lectura de la antropología de los EE.EE2: 1) El vocabulario no propone un esquema antropológico nuevo, sino recurre a términos diversificados – dualidad cuerpo/ alma [47, 87], potencias del alma: memoria, inteligencia, voluntad [45, 246], trilogía de las intenciones, acciones y operaciones [46], sentidos corporales: ver, oír, tocar, sentir, saborear [66-70], afectos desordenados [1], deseo [48], etc. – indicando con eso la complejidad multifacética del ser humano; 2) La identidad del ser humano que tiene en cuenta el texto está determinada por la relación con Dios. En este sentido, lo crucial en los EE.EE es el encuentro del ejercitante con Él. Este encuentro nos ofrece una clave de interpretación de la complejidad poliédrica de la realidad humana. Los EE.EE ofrecen, por lo tanto, un proceso que llevará al ejercitante a «buscar y a encontrar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salvación de su alma» [1]. En este sentido, lo humano solo se realiza en la medida en que «su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene se sirva conforme a su sanctísima voluntad» [5]3. Enseguida indicaremos cómo esto se da en la dinámica de las cuatro semanas. Se trata, como veremos, de una lectura narrativa de lo humano basada en textos y temas provenientes de la Sagrada Escritura y de su interpretación por la tradición y teología cristianas.

1. Perspectiva antropológica del Objetivo

y del Prosupuesto de los EE.EE.

Antes de iniciar la experiencia, después de la presentación de las Anotaciones «para tomar alguna inteligencia en los exercicios spirituales» [1], Ignacio afirma que los EE.EE tienen como objetivo ayudar a aquel que los hace a «vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por affección alguna que desordenada sea» [21]. Esta victoria sobre sí puede parecer puro voluntarismo o búsqueda de la perfección por sí misma. De hecho, para muchos la espiritualidad y la antropología ignaciana, y aquellos que las

2 Para una iniciación al estudio de los EE.EE, cfr. J. B. LiBanio, A escola da libertade. Subsídios para meditar, São Paulo: Loyola 2010; a. Domoustier, Les exercices spirituels de S. Ignace de Loyola. Lecture et pratique d’un texte, Paris: E. Facultés Jésuites de Paris 2006; s arzuBiaLDe, Ejercicios espirituales de S. Ignacio. Historia y análisis, Bilbao – Santander: Mensajero – Sal Terrae 1991. e. Pousset, La vie dans la foi et la liberté. Essai sur les exercices spirituels de S. Ignace de Loyola. Paris (manuscrit), 1972.

3 Cfr. F. J. r. Pérez, Hombre. En: J. G. Castro, de (Editor). Diccionario de espiritualidad Ignaciana. Bilbao – Santander: Mensajero – Sal Terrae 2007, p. 942-947.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica

encarnan, especialmente los jesuitas, son voluntaristas. Sin embargo, esta perspectiva es cuestionada por lo que sigue, pues el trabajo propuesto al ejercitante sobre sí mismo, que tiene carácter antropológico, apunta a poner orden en la vida a través del ordenamiento de los afectos. Esta definición de los EE.EE es extremadamente importante para comprender la visión de lo humano que brotará de ella. Como veremos, la victoria sobre sí pasa por un trabajo sobre los afectos que no es de orden voluntarista ético o ascético, sino del orden del encuentro místico con el Único que puede vencer el yo del ejercitante, pues su victoria es la de un don sin medida: el amor.

La espiritualidad y la antropología ignaciana, y aquellos que las encarnan, especialmente los jesuitas, son voluntaristas

Dado el objetivo general de la experiencia, Ignacio establece en el nº 22, un Prosupuesto, que tiene apariencia de consejo pedagógico/psicológico, cuyo tenor tiene un significado antropológico y teológico importantísimo. Según el texto, tanto quien da los Ejercicios como quien los recibe debe estar «más prompto a salvar la proposición del próximo, que a condenarla». Esta «salvación de la proposición del otro» es la condición de posibilidad de toda relación auténtica. En el fondo, ella nos remite al reconocimiento mutuo, tan necesario en las relaciones más primarias y fundamentales de la existencia humana, pero también en las relaciones que rigen el tejido social, económico y político de las sociedades, como bien lo muestra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo movimiento que lucha por el reconocimiento de la propia dignidad, presente en tantos movimientos sociales del pasado y del presente de la historia humana4. El significado general de este Prosupuesto adquiere un sentido teológico y antropológico más profundo al final de la experiencia propuesta por los EE.EE, en el nº 231, cuando, antes de hacer la contemplación para alcanzar el amor, Ignacio pide al ejercitante que tenga en cuenta dos cosas: la primera, que el amor consiste más en obras que en palabras; la segunda, que «el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante». Esta nota da el contenido teológico al

4 El tema del reconocimiento es recurrente en la filosofía de los dos últimos siglos. Se volvió célebre en la dialéctica del señor y esclavo tal como la presentó Hegel en la Fenomenología del espíritu. Fue retomado recientemente por P. riCoeur, Parcours de reconnaissance. Trois études. París: Stock 2004.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

Prosupuesto del inicio, pues, en verdad, «la salvación de la proposición del otro» no debe ser regida solo por la lógica del reconocimiento mutuo, de tipo antropológico y ético, sino por la dinámica de un don que la sobrepasa, cuya fuente es la dinámica divina del amor.

2. El horizonte antropológico del Principio y Fundamento

Los estudiosos de los EE.EE saben que el texto del Principio y Fundamento no es del período de Manresa, sino que fue redactado cuando Ignacio se encontraba en París. El propio género literario es diferente, pues se trata de una definición, parecida a las de la escolástica de la época. Aun así, este texto tiene un papel importante en el conjunto de los EE.EE, pues sirve de pórtico o de horizonte para el conjunto de la experiencia. En el fondo, la serie de definiciones que propone, presenta al ejercitante el itinerario que deberá recorrer. El trabajo sobre sí, cuya implicación primera lleva al reconocimiento del otro, le es presentado de forma condensada, afirmativa y propositiva. Este texto prefigura y compendia también la particularidad de la antropología ignaciana, anticipando al ejercitante los principales rasgos del acontecimiento de gracia que podrá experimentar. Veamos cuáles de esos rasgos son de tipo antropológico.

El primer elemento que se evidencia en el texto es que el ser humano es creatura que tiene un fin, o sea, él es criado «para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor» [23]. Por un lado, se afirma que el ser humano es esencialmente creatura, que lo que lo caracteriza genuinamente no es algo neutro, sino que su ser es relacional, ex-céntrico, vuelto hacia Dios. Por otro lado, al afirmar la condición de creatura del ser humano, el Principio y Fundamento asume igualmente que el estatuto de tal condición es orientado, o sea, el ser humano es intrínsecamente direccionado, posee una apertura constitutiva que lo trasciende y sin la cual no puede comprenderse. Es criado por Dios y para Dios. Para Ignacio, esta direccionalidad no es alienación o renuncia de algo fundamental de lo humano, sino la condición misma del «salvar su ánima», o sea, el ser humano se realiza solamente en este «para» Dios. La alabanza, el servicio y la reverencia no son dos fines sino un único fin. Esto vuelve en el preámbulo para hacer elección, que une el servicio/ alabanza de Dios y la salvación del alma [169]. Toda esta dinámica está en concordancia con el marco de la creación que está relacionada con la finalidad del ser humano: «y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica

para el ser humano, para ayudarlo en la consecución del fin para el cual fue criado». La experiencia de las semanas presentará cómo se da esto de forma narrativa.

El segundo elemento propuesto por el Principio y Fundamento es el modo como ese «para» se realiza históricamente. El texto muestra la compleja significación de este «para» de nuestra condición de creatura, advirtiendo que el fin de la realidad humana tiene que ser jerarquizado internamente. Se trata de «alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor» y así «salvar su ánima». El mundo, la historia y el ser humano son llamados a una orientación teocéntrica. Esta orientación, sin embargo, no acontece de modo pacífico, como lo indica el resto del Principio y Fundamento. De hecho, la condición de creatura puede entrar en crisis por una inadecuada relación con las cosas. La creación es vista como mediación entre el ser humano y Dios, potenciando o imposibilitando esta relación. Existen cosas que «ayudan» y otras que «impiden» la relación. Una vez que el ser humano es constitutivamente referencialidad teocéntrica, todo adquiere una valoración que no está establecida definitivamente. Entre el «…ha de usar de ellas tanto… cuanto…» y el «…tanto debe quitarse dellas, cuanto…» se abre un espacio que implica el constante ejercicio de la libertad. El ser humano deberá dejar aquello que lo aleja de su vocación o le impide alcanzar su fin. La diferencia se transforma así en tarea existencial, en trabajo sobre la libertad delante de lo que es creado, sea en aquello que toca la existencia en su finitud –vida larga/corta, salud/ enfermedad–, sea en relación al deseo de poseer: riqueza/pobreza-, sea en el deseo de infinito intramundano: honra/deshonra. La perspectiva global del Principio y Fundamento es, sin embargo, optimista y abre su camino delante de otras antropologías pesimistas. La realidad humana es destino paradójico, pero no vacío.

El tercer elemento presente en el texto tiene que ver con la existencia como respuesta y seguimiento. A pesar de no nombrar explícitamente a Cristo, se puede percibir en la dinámica propuesta en el texto una cristología implícita. De hecho, en el marco del Principio y Fundamento se enuncia el problema que supone para el ser humano asumir las consecuencias de su destino/vocación/orientación: la respuesta al desafío que es ser creatura. «Es menester hacernos indiferentes» a todas las cosas criadas. Se trata de un distanciamiento orientador, que permite al ser humano restaurar su auténtica orientación teocéntrica. Este distanciamiento debe traducirse en un proceso

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

En el Principio y Fundamento tenemos, por tanto, un esbozo de lo que es el ser humano según los Ejercicios

Espirituales

espiritual que conduzca a una opción y lleve a vivir «solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados». La gracia que se recibirá está dada en forma de elección. La indiferencia termina siendo una no indiferencia, o sea, asumir la praxis de Jesús, lo cual es dado en el seguimiento tal cual será presentado en la segunda, tercera y cuarta semanas. Este seguimiento afectará la existencia del ejercitante en todas sus dimensiones, como lo indica la oración preparatoria [46]. Las intenciones, acciones y operaciones son las que deberán ser ordenadas al servicio y alabanza de su Divina Majestad. El ofrecimiento final de la contemplación para alcanzar amor dice lo mismo: «toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer» [234].

En el Principio y Fundamento tenemos, por tanto, un esbozo de lo que es el ser humano según los EE.EE. Todo se define a partir del encuentro Creador-creatura, encuentro que produce una trama relacional entre Dios, el ser humano y el mundo, y que se esboza de la siguiente manera: en relación a Dios, el ser humano está destinado a descentrarse, desbordándose en alabanza, reverencia y servicio; en relación a las cosas (mundo), se afirma como centro en relación a ellas, pero eso no significa ninguna praxis utilitarista. Las cosas tienen carácter sacramental y tienen un fin, como el ser humano. El significado de esto lo encontramos en la contemplación para alcanzar amor: Dios habita en su creación y la creación nos conduce al Creador. Hacerse indiferente es un proceso permanente, que exige discernimiento. Ese proceso se va dando en el seguimiento.

3. La ordenación de los afectos: Primera Semana

La parte propiamente narrativa de los EE.EE comienza con la Primera Semana, que comprende cinco ejercicios, de los cuales uno es repetición del primero y del segundo [62-63], y el otro es el resumen del tercero [64]. Retomaremos brevemente las principales líneas del contenido fundamental de estos ejercicios y su significado antropológico y teológico.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

El primer ejercicio comprende, como lo enuncia Ignacio, la oración preparatoria, dos preámbulos, tres puntos y un coloquio. La oración preparatoria resume el Principio y Fundamento y el objetivo general de los EE.EE.: ordenación de las intenciones, acciones y operaciones al servicio y alabanza de su Divina Majestad [46]. El primer preámbulo ofrece una nota explicativa sobre la composición de lugar, extremamente importante pues es a partir de la imaginación que el ejercitante se dejará conformar e configurar a Cristo pobre y humilde. En la primera semana se le pide a la imaginación que vea aspectos típicamente antropológicos: «mi ánima ser encarcerada en este cuerpo corruptible» y «todo el compósito en este valle como desterrado entre brutos animales» [47]. El segundo preámbulo indica la gracia que se debe pedir y apunta a la dimensión a partir de la cual el ejercitante se configura a Cristo: el querer o el deseo. Aquí se debe pedir «vergüenza y confusión» [48]. El primer punto presenta el pecado de los ángeles, que se medita a partir de las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad [50]. El contenido teológico es presentado de forma condensada, indicando el tenor del pecado de los ángeles:

Criados en gracia, no se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, veniendo en superbia, fueron convertidos de gracia en malicia, y lanzados del cielo al infierno [50].

El segundo punto también requiere el uso de las tres potencias para meditar sobre el pecado de Adán y Eva, por los cuales «quánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno» [51]. El contenido teológico de este punto es recordado así: cómo

Adán fue criado en el campo damaceno, y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados que no comiesen del árbol de la sciencia, y ellos comiendo, y asimismo pecando [51].

Después del pecado, «vestidos de túnicas pellíceas» fueron «lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original, que habían perdido, toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia» [51]. Finalmente, el tercer punto propone la meditación del «pecado particular de cada uno que por un pecado mortal es ido al infierno, y otros muchos sin cuento por menos pecados que yo he hecho» [52]. Se trata de «trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y Señor» [52]. Finalmente, el ejercitante es llevado, en el coloquio, a imaginarse delante de Cristo nuestro Señor, crucificado [53],

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

que de creador vino a hacerse hombre, y como de vida eterna llegó a muerte temporal, y de esta forma vino a morir por mis pecados [53], preguntándose lo que hizo, lo que hace y lo que hará por Él. Se esboza, en este ejercicio, lo que será la pedagogía ignaciana, que consiste en partir de lo más universal y originario (el pecado de los ángeles), pasando por la historicidad general (el pecado de Adán y Eva) hasta llegar a lo más particular (pecado de un hombre cualquiera).

El segundo ejercicio, dedicado a la meditación de los propios pecados, también comprende la oración preparatoria y dos preámbulos, pero propone cinco puntos. La oración preparatoria es la misma y los preámbulos también, aunque el segundo insiste en la intensidad de la gracia que se debe pedir: «crescido y intenso dolor y lágrimas por mis pecados» [55]. El primer punto, todavía recurriendo a las potencias del alma, recuerda el proceso que condujo al ejercitante a pecar, «mirando de año en año y de tiempo en tiempo» [56]. Sugiere para eso que se recuerde el lugar en que vivió el ejercitante, las relaciones que estableció con otras personas y la profesión que ejerció. El segundo punto lleva a la ponderación de los pecados cometidos, «mirando su fealdad y la malicia» [57]. El tercer punto propone comparaciones que pueden ayudar al ejercitante a percibir el alcance de sus actos: 1) quien es él en comparación con toda la humanidad; 2) las creaturas en comparación con Dios. Aquí el procedimiento es inverso: se parte de lo particular (el ejercitante) hasta llegar a lo más universal (Dios). En seguida emergen elementos propiamente antropológicos: 4) «mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea»; 5) «mirarme como una llaga y postema, de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpíssima» [58]. El cuarto punto invita al ejercitante a «considerar quién es Dios, contra quien he pecado», recurriendo a sus atributos en comparación con los propios: su sabiduría y su propia ignorancia, su omnipotencia y la propia debilidad, su justicia y la propia iniquidad, su bondad y la propia maldad [59]. El quinto punto indica la experiencia que se debe alcanzar: «esclamación admirative con crescido afecto», pues Dios en su bondad dejó al ejercitante en vida, los ángeles lo custodiaron y rezaron por él, los santos intercedieron y rogaron por él, la creación y la tierra no lo destruyeron [60]. El ejercicio termina con un «coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor» porque «ha dado vida hasta agora» al que hace los ejercicios, quien a su vez propone enmendarse en el futuro [61].

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

El tercer ejercicio es la repetición del primero y del segundo con tres coloquios. Se trata de una repetición que debe concentrarse en los puntos en los cuales el ejercitante sintió «mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual» [62]. Las reglas de discernimiento para la primera semana [313-327] y las adiciones [73-90] ofrecen elementos de tipo pedagógico y práctico para alcanzar el fin anhelado. Las repeticiones propuestas indican que la victoria sobre sí y el ordenamiento de los afectos son dados en el proceso de consolación / desolación, que el ser creado «para» y el hacerse indiferente pasan necesariamente por el «sentimiento espiritual». Ignacio propone enseguida el triple coloquio, iniciando con Nuestra Señora, pasando por el Hijo y culminando en el Padre. El contenido del coloquio es el «interno conocimiento de mis pecados» personales y el «aborrecimiento dellos», el sentimiento del desorden de las acciones para aborrecerlas, enmendarse y ordenarse, el conocimiento del mundo, para también aborrecerlo y apartarse de lo mundano y vano [63]. Es reveladora la repetición del término «aborrecimiento», presente en el coloquio a María, a Jesús y al Padre. Aquí tampoco se puede decir, a pesar de pedir «conocimiento del mundo para aborrecerlo», que la perspectiva de fondo sea pesimista. Se trata, en el fondo, de apartarse de lo que impide realizar el fin para el cual el ser humano fue creado, el «para» del Principio y Fundamento.

El cuarto ejercicio, que es el resumen del tercero, cumple también una función pedagógica importante: hacer que «el entendimiento sin divagar discurra assiduamente por la reminiscencia de las cosas contempladas en los exercicios pasados» [64]. Se trata de grabar, en lo más profundo de sí, los dones recibidos del proceso de conversión.

El quinto ejercicio propone la meditación del infierno. También comprende la oración preparatoria, dos preámbulos, cinco puntos y un coloquio. La composición de lugar del primer preámbulo incita al ejercitante a «ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno». En el segundo preámbulo, quien hace los EE.EE debe pedir

Interno sentimiento de la pena que padescen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado [65].

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

Este ejercicio no deja de ser una inversión del Principio y Fundamento, pues ilustra lo que es una vida que se olvida del «amor del Eterno Señor», o sea de una vida cuya vocación / destino culmina en la condenación. Los diferentes puntos presentan el primer ejercicio práctico de aplicación de sentidos. Comienza con la visión de los «grandes fuegos» y de las «almas como cuerpo en cuerpos ígneos» [66], pasa a la audición de «llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Christo nuestro Señor y contra todos sus santos» [67], y después al olfato que huele «humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas» [68], al gusto, que es llamado a saborear «cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la consciencia» [69], y termina con el tacto, que debe sentir como las llamas «tocan y abrasan las ánimas» [70]. El imaginario al cual Ignacio nos invita es el que tenía disponible en su tiempo, aunque, además de identificar el infierno con un lugar, también lo identifica con ciertas experiencias existenciales de frustración, tristeza y remordimiento de la consciencia. El coloquio con el cual termina el ejercicio es a Cristo. Se trata de traer a la memoria las almas que están en el infierno, por no haber creído en la venida de Cristo o porque, creyendo, no vivieron conforme a los mandamientos de Cristo. El coloquio termina con una acción de gracias por el hecho de que el ejercitante no pertenezca a ninguno de los grupos que no acogieron a Cristo y por haber sido objeto de la piedad y de la misericordia del mismo Cristo.

Este breve resumen del contenido de los cinco ejercicios de la primera semana indica al mismo tiempo el sentido de la propuesta de esta semana y los distintos elementos antropológicos que son afectados o exigidos por los diferentes ejercicios. No se trata aquí de analizar en detalle todo esto, sino apenas de mostrar cómo, a la luz de la antropología cristiana, la experiencia de esta semana nos va narrando algo sobre lo humano.

El primer dato importante para señalar es sin duda el lugar del pecado en la antropología de los EE.EE y el papel que ocupa en la comprensión cristiana del ser humano. Por un lado, el hecho de dedicar la primera semana a la meditación sobre el pecado puede ser visto como síntoma de la centralidad de este tema en la antropología ignaciana, que sería así identificada como pesimista. Por otro lado, iniciar la experiencia con este tipo de contenido parece determinar una lectura antropológica hamartiacéntrica5,

5 Término técnico utilizado para hablar de la perspectiva que enfatiza mucho el pecado (=hamartía en griego).

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

en la cual Cristo interviene en la historia humana en función del pecado y no como plena revelación de lo humano. Para responder a estas dos cuestiones es necesario retomar brevemente el lugar que ocupa el pecado en la Biblia y en el conjunto del pensamiento cristiano.

Para algunos filósofos contemporáneos, la cuestión del pecado es una de las respuestas al problema del mal6. Visto, además de todo, en su dimensión moral, o sea, como resultado de la intervención humana y no tanto como fatalidad, el mal habría sido tematizado simbólicamente como pecado, sobre todo, por la predicación profética del Antiguo Testamento. Los otros símbolos fundamentales a partir de los cuales el mal es confesado son la mancha y la culpa, la primera más objetiva, habiendo hecho emerger la idea de la conciencia responsable por el mal moral. Esos símbolos están relacionados entre sí y alcanzaron, en el seno de las diferentes culturas, varias expresiones narrativas -los mitos-, de los cuales algunos identifican el mal como algo ontológico y anterior a la libertad, como el caso del mito Enuma Elish, elaborado por los babilonios, y que hace del mal algo que se extiende a los dioses, o el de los mitos trágico y órfico, presentes en la Grecia antigua. El primero asocia el mal al destino y el segundo a la materia. El judaísmo, fiel a su comprensión del mal en cuanto pecado, elaboró el mito adámico, para el cual el mal, a pesar de enigmático, es fruto de la libertad humana infiel a la alianza. De hecho, en Israel el pecado es una noción relacional, que se expresa sea en la ruptura de los lazos del pueblo con Dios, sobre todo a través de la idolatría, sea en las diferentes formas de olvido del otro -el prójimo- principalmente el pobre, la viuda y el huérfano. El pecado, sin embargo, nunca es la primera experiencia en Israel, pues lo primero es el ofrecimiento de la alianza, el don de la gracia, que se expresa siempre en términos de salvación. La ley aparece, por eso, como salvaguarda de la experiencia de la alianza. El pecado interviene como transgresión de la ley, apartamiento de la alianza, infidelidad al Dios que es siempre fiel. Incluso en el mito adámico (Gn 3), el pecado irrumpe en medio de una creación buena (Gn 2). El Nuevo

El pecado interviene como transgresión de la ley, apartamiento de la alianza, infidelidad al Dios que es siempre fiel

6 Cfr. P. riCoeur, Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité 2. La symbolique du mal. París: Montaigne 1960; O Mal: um desafio à filosofía e à teología. Campinas: Papirus, 1988.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

Testamento mantiene esta perspectiva. Jesús inicia su ministerio llamando a la conversión (Mc 1, 15) y critica toda identificación del mal con algo exterior al ser humano, que lo vuelve impuro (Mc 7, 15.18). Por el contrario, es de dentro del corazón y de la libertad humana de donde procede el mal (Mc 7, 19-23). Incluso Pablo, a pesar de defender la tesis de que toda la humanidad está bajo el yugo del pecado (Rm 1, 18-3, 21), reconoce que fue «por medio de un solo hombre como el pecado entró en el mundo» (Rm 5, 12), lo que significa que el pecado intervino en medio de una creación buena a través de la libertad fallida.

Los símbolos y las narrativas bíblicas del pecado siempre coexistieron con los de la mancha y de la culpa, dando origen a los rituales de purificación y expiación, algunos de ellos practicados en el templo (Lc 2, 22-24); otros hacen parte de las prácticas cotidianas de purificación (Mc 7, 1-4). Entre las señales realizadas por Jesús, se encuentra la del perdón de los pecados (Mc 2, 5). La vida y la misión del nazareno serán entonces vistas como realizadoras del perdón y la reconciliación definitivos entre Dios y la humanidad (Mt 26, 28; Rm 3, 24-26).

La tradición sacramental, principalmente la bautismal, y parte de la reflexión teológica posteriores fueron progresivamente releyendo el evento cristológico, sobre todo, en clave hamartiacéntrica, o sea, en función del pecado de la humanidad. En este proceso, mucho contribuirán las reflexiones de San Agustín sobre el pecado original, al inicio del siglo V, y la de San Anselmo sobre la necesidad de la encarnación, en el siglo XI. El primero, que se contrapone a Pelagio7, retoma la lectura paulina de la pecaminosidad universal y afirma que el pecado de Adán afectó no sólo a él, sino a toda su descendencia, que ese pecado es transmitido y que sin la gracia divina no podemos vencerlo. El segundo, percibe en el pecado original una ofensa tan

7 Pelagio, monje originario de Bretaña, vivía en Roma y migró al norte de África después de la caída de Roma (S. IV-V). Afirma que el pecado de Adán lo afectó solamente a él, no a su descendencia. Por eso, cada ser humano, al nacer, puede o no pecar como Adán, que es un mal ejemplo que podemos seguir o no seguir. Los discípulos de Pelagio defenderán a partir de ahí la tesis de la habilidad moral para no pecar, y de que en efecto, hubo personas que no pecaron, y defenderán la no necesidad del bautismo de los niños. La Iglesia del norte de África reaccionó a esto y condenó en varios sínodos y concilios las tesis pelagianas, viendo en ellas una amenaza a la necesidad de salvación dada por Cristo. A partir de esta controversia se fue formulando la doctrina del pecado original y la de la necesidad imprescindible de la gracia de Cristo para la salvación de todos.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica

grave a la honra divina, que solamente un Dios-Hombre podría pagarla, de donde se ve la necesidad de la encarnación en vista de la redención8. Este énfasis, dada la necesidad de la gracia de Cristo para el perdón de los pecados, impidió que fueran valorados otros aspectos de su acción en beneficio de la humanidad, como por ejemplo, los de la tradición de la Iglesia oriental que, sin relativizar la gravedad del pecado de Adán, insiste más en el papel desempeñado por Cristo en la divinización del ser humano. Según algunos teólogos, las dos perspectivas se complementan, ya que una enfatiza más la historicidad concreta de la humanidad y la otra, su destino o su vocación.

Los textos ignacianos evocados más arriba son ciertamente tributarios de la perspectiva latina, tanto de su insistencia en el pecado como primera situación del ser humano delante de Dios, como de la necesidad de Cristo para la salvación. Sin embargo, no se puede decir que Ignacio y la espiritualidad que él dejó a la Iglesia sean pesimistas. En efecto, en la época en que él vivió, la herencia agustiniano – anselmiana había producido dos lecturas opuestas: la de Erasmo, más optimista, que decía que el libre arbitrio continuaba intacto en el ser humano después del pecado; la de Lutero, más pesimista, que pensaba que después del pecado de Adán el libre arbitrio esta prisionero9. Los ejercicios de primera semana no entran ciertamente en este debate, pero recogen lo que la tradición latina anterior había sistematizado. El tema del pecado parece desencadenar el conjunto de la experiencia de los EE.EE, si bien esta afirmación pueda ser matizada si se tiene en cuenta el Principio y Fundamento y el inicio de la meditación de los dos primeros puntos del primer ejercicio. De hecho, la vocación teocéntrica del ser humano es central en el primer texto, y el ser creado «para» de los ángeles y los primeros padres es el que da origen a la meditación en el segundo texto. El reconocimiento de esta matización no hace inválida, sin embargo, la afirmación anterior, si se tiene en cuenta que el conjunto de la primera semana es consagrado a la meditación sobre el pecado y si se tiene presente el proceso de ordenación de los afectos, que es el de la liberación de la libertad.

8 Para profundizar más en esta temática, cfr. V. Grossi, y B. sesBoüé, O Pecado original e pecado das origens: da santo Agostinho ao fim da idade Média. In B. sesBoüé, (Director). História dos dogmas 2. O Homem e sua salvação (Séculos V-XVIII). São Paulo: Loyola 2003, p. 133-190; B. sesBoüé, Jésus-Christ. L’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut. París: Desclée 1988, p. 327-356.

9 Cfr. V. Grossi, e B. sesBoüé, O Pecado original e pecado das origens: do concilio de Trento à epoca contemporânea. In História dos dogmas 2. O homem e sua salvação, op. cit., p. 191-227.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

Puede parecer extraño a muchos que el primer ejercicio comience con un punto en el cual se tematiza el pecado de los ángeles y que el último ejercicio proponga una meditación sobre el infierno. De hecho, buena parte de la teología contemporánea casi no habla ya de ángeles y de infierno. ¿Qué sentido antropológico o teológico habría que dar a tales temas?

Como señalamos, la simbólica del pecado, los ritos de purificación, el mito adámico y la reflexión conceptual sobre el pecado original elaborado por la teología, son intentos de respuesta al problema del mal moral. Para el judaísmo y el cristianismo, Dios no es responsable del mal, una vez que todo lo que Él creó es bueno o, en el caso del ser humano, «muy bueno (Gn 1,31)». El mal irrumpió en el mundo a través de la desobediencia de una libertad creada para la comunión y la alianza. ¿Por qué falló esa libertad? A pesar de responsabilizar enteramente al ser humano, el mito adámico, a través de la figura de la serpiente, matiza esta responsabilidad, pues Adán y Eva son seducidos. En Gn 3 la serpiente no es el demonio; ejerce una función de tentación, desfigurando la palabra divina y conduciendo a la primera pareja al pecado. El Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, la identifica con satanás, que es llamado «seductor de toda la tierra habitada», y que posee sus ángeles que, como él, son expulsados de la tierra (Ap 12, 9). En el evangelio de Juan, Jesús habla del demonio como «mentiroso desde el inicio» (Jn 4, 44).

El recurso al demonio o a satanás para explicar el enigma de la irrupción del mal y del pecado en el mundo se encuentra desde el inicio del cristianismo. Oriundo del período en que Israel estuvo en el exilio, en Babilonia, y asumido por la apocalíptica judaica, ese tipo de explicación dará origen a la teología del pecado de los ángeles, elaborada en la época patrística y medieval, y conocida por Ignacio, como se ve en la primera semana. Esta teología, fiel a la convicción bíblica de la bondad de la creación, dirá que entre las creaturas espirituales creadas por Dios – los ángeles – hubo una rebelión cuyo castigo las transformó en demonios. Estos, a su vez, con envidia del ser humano –creado a imagen de Dios – habrían tentado a Adán y Eva, que desobedecen al mandamiento divino y hacen que el «pecado entre en el mundo» (Rm 5, 12). La libertad humana es entonces vista como responsable del mal y del pecado, aunque su acto sea fruto de una seducción. Tal «explicación» quiere dar cuenta del «mal ya ahí», que ella encuentra al nacer, mal que irrumpe

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

en el seno de una creación buena y que precede a su decisión antes que la misma lo corrobore10.

La forma como Ignacio organiza los ejercicios de la primera semana, comenzando con el pecado en sí (pecado de los ángeles, de Adán y Eva, de una persona cualquiera), pasando por el pecado propio (del ejercitante) y llegando a la principal consecuencia del pecado (el infierno como frustración existencial y radical), tiene significado no sólo pedagógico, sino también teológico y antropológico. El pecado en sí – en su raíz, que es el rechazo de ayudarse de la propia libertad para dar homenaje y obediencia al Creador y Señor [50] -; su irrupción en medio de una creación buena –realidad y responsabilidad histórica del ser humano [51]–; su presencia en la existencia de una persona cualquiera [52]; continúa actuando todavía hoy en el mundo a través de la acción del ejercitante [55-61]; produciendo nuevos infiernos y conduciendo al infierno [65-71]. Estos contenidos no quieren afirmar que lo más original sea el mal o el pecado, aunque en la experiencia de Ignacio y de muchos ejercitantes, la consecuencia del pecado sea la que desencadena la conversión. En verdad, la reflexión sobre el pecado de los ángeles (origen radical del mal) afirma su creación como pura libertad, y la meditación sobre el pecado de Adán y Eva (inicio histórico del mal) revela la falla de su libertad. Iniciar los EE.EE con este tipo de meditación no es necesariamente señal de una antropología pesimista. Se trata más del realismo de la propia existencia, que no siempre sabe usar de las cosas para el fin para el cual fue creada [23] y frecuentemente se deja conducir por afectos desordenados [21]. Apuntar a la consecuencia final del pecado (infierno) no es apelar a lo imaginario del terror, sino a la consciencia de que la frustración de la propia vocación –alabar, hacer reverencia y servir a Dios– [23], tiene efectos nefastos sobre la propia existencia.

4. Configurarse a (¿con?) Cristo: Segunda, Tercera y Cuarta semanas.

Si el Principio y Fundamento nos ofrece el esbozo de lo que es la antropología de los EE.EE y propone una Cristología implícita, la primera semana da contenido existencial a ese esbozo y a la Cristología explícita, la de los

10 P. riCoeur, O «pecado original»: estudo de significado, In P. riCoeur, O conflito de interpretações: ensaios de hermenéutica. RÍo de Janeiro: Imago 1978, p. 227-241.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

coloquios, en la cual aparece Cristo Crucificado [53], el hijo de María, el hijo del Padre [63], Cristo [71], que provoca que el ejercitante haga algo por Él [53], le da el conocimiento interno de los propios pecados, para aborrecerlos, enmendarse y ordenarse [63], lo hace conocer mejor el mundo y usar de él “tanto cuanto” lo lleva a realizar el fin para el cual fue creado [23], agradeciéndole por mantenerlo con vida hasta el presente y siendo misericordioso para con él [71]. ¿Qué nuevos aspectos de la antropología y de la cristología son presentados en la segunda, tercera y cuarta semanas? ¿Cómo se relacionan con los elementos ya analizados?

El conjunto de estas semanas está determinado por la gracia que se debe pedir, a saber, la del «conocimiento interno del Señor… para que más lo ame y lo siga» [104], conocimiento que lleva al ejercitante a sufrir con Él en su pasión [193] y a alegrarse intensamente con Él en su resurrección [221]. Es gracias a este conocimiento, que acontece a partir del seguimiento y de la imitación de Cristo, que será posible la plena identificación de quien hace los EE.EE con la manera de ser y de actuar del Señor [95]. La cristología implícita del Principio y Fundamento, y la cristología de la cruz de la primera semana, ceden el lugar a una lectura de los «misterios de la vida de Jesús» que comienza con la encarnación [101-109] y va hasta la ascensión [312]. Hay un cambio también en el tipo de ejercicios que se deben hacer: no son tanto meditaciones, sino, sobre todo, contemplaciones. ¿Qué antropología emerge de este acento en la contemplación de los misterios de la vida de Jesús?

El primer elemento ya puede ser percibido en el ejercicio del Reino, que es la puerta de entrada en estas semanas. Mientras el Principio y Fundamento introduce la experiencia general de los EE.EE, definiendo lo que es el ser humano y qué relación debe establecer con las creaturas para realizar el fin para el cual fue creado [23], la meditación del Reino señala un camino concreto para eso: el seguimiento de Cristo [95], que no es de inmediato el crucificado de la primera semana, sino el «Rey Eterno» que llama a todo el universo y a cada persona en particular a «conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre» [95]. Quien acepta el llamado debe seguirlo y trabajar con Él. Los que quieren distinguirse en este servicio se ofrecerán en una oblación de «mayor estima y mayor momento» [97], que implica el querer y el deseo, y supone un seguimiento que llevará a «pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza» [98].

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

El querer y el deseo de seguir al Rey Eterno en pobreza y en injurias requieren efectivamente el compromiso de la libertad

Afectarse por este «Rey Eterno» pasa por la contemplación concreta de su vida. Como el ejercitante lo repetirá en todos los ejercicios de la segunda semana, esta contemplación apunta al «conocimiento interno del Señor… para que más le ame y le siga» [104], conocimiento que en la tercera semana lo hará identificarse con el crucificado, a través del «dolor, sentimiento y confusión» [193] y en la cuarta semana lo llevará a alegrarse y gozar intensamente con Él [221]. Este proceso de identificación o configuración con Cristo es el que permitirá al ejercitante realizar efectivamente el fin para el cual fue creado [23], venciendo a sí mismo y ordenando la propia vida sin determinarse por ninguna afección desordenada [21]. La antropología que emerge de estas contemplaciones es, entonces, una antropología cristológica y narrativa, que lleva al ejercitante a la experiencia de Pablo: «ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). Los elementos típicamente ignacianos de este proceso están dados por las grandes meditaciones insertadas por el autor de los EE.EE en la segunda semana: Dos banderas, Tres binarios y tres grados de humildad, que anteceden y preparan la finalidad principal de esta semana: la elección.

El querer y el deseo de seguir al Rey Eterno en pobreza y en injurias requieren efectivamente el compromiso de la libertad, pues se trata de ella efectivamente y es ella el lugar fundamental de la elección. En la meditación del Reino, la imaginación es requerida, sea llevando al ejercitante a salir de sí, mostrándose capaz de soñar, sea llevándolo a la oblación que hace que la salida de sí no sea solo un sueño, sino efectiva. Si esta capacidad de salir de sí no se verifica, tampoco son posibles los pasos siguientes, todos ellos determinados por la capacidad de dejarse afectar por los «misterios de vida» del Rey Eterno. La imaginación suscita, entonces, el deseo, el cual, a su vez, conduce la libertad a la escucha de un llamado que se hace adhesión de la voluntad [91] y oblación de mayor estima y mayor momento [98]. Afectarse por ese llamado es acoger en sí la identidad de Aquel cuya propuesta vale la pena acoger, dejándose configurar por ella. Dado este paso, se puede, entonces, iniciar los demás, que ofrecerán narrativamente el camino que hace que el ejercitante pueda tener su identidad modelada por la identidad del Rey Eterno. Los primeros ejercicios de la segunda semana, encarnación [101-

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

109] y nacimiento [110-117], ofrecen los elementos pedagógicos y teológicos del camino que se debe recorrer. Articulando el más universal (mirada de la Trinidad sobre el mundo, contemplación de la situación de la humanidad), a lo más particular (los aposentos de María, el camino hecho por ella hasta Belén, el lugar donde nació Jesús), se trata de contemplar el misterio de la encarnación y de la navidad, teniendo delante el «conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga» [104.113], o el «seguir e imitar a Nuestro Señor» [109.117]. El deseo suscitado en el ejercicio del Reino comienza, entonces, a volverse realidad: por un lado el Rey Eterno se encarna en el seno de María y nace pobre entre los pobres en Belén; y por otro, el ejercitante ve, escucha y contempla el camino de Dios en lo humano que le indica lo que es ser humano. Ignacio también propone la repetición de estas dos contemplaciones y la aplicación de los cinco sentidos de la imaginación [121] sobre el contenido de ambas. El recurso a la imaginación no ejerce aquí el mismo papel que en el curso de la contemplación, pues se trata ahora de recoger los efectos de la contemplación en el propio querer y voluntad, efectos que contribuyen para que el ejercitante viva efectivamente su identificación con Cristo.

Los ejercicios siguientes – presentación en el templo, huida a Egipto, exilio, vuelta a Nazaret, Jesús a los doce años en el templo – introducen al ejercitante en la vida oculta, profundizando el propio misterio de la encarnación y del nacimiento, la capacidad de kenosis/humildad de Dios (Flp 2, 6-8), que es ofrecida a quien hace los EE.EE como camino de humanización. A partir del nº 135, después de la contemplación de Jesús a los 12 años, el ejercitante es invitado a preguntarse sobre el estado o género de vida que Dios quiere para él [135]. La respuesta a esta pregunta demanda un mayor conocimiento de la forma de ser de Jesús y de la manera de ser del «enemigo de natura humana», conocimiento que en la meditación de las dos banderas, los opone radicalmente: pobreza, humillaciones y humildad de Jesús [146] frente a la riqueza, honra y soberbia del enemigo [142]. La gracia de ser recibido bajo la Bandera del «summo capitán general de los buenos» [138] muestra que la configuración a Cristo es el resultado de un combate entre valores y maneras de ser y de actuar incompatibles entre sí. Este combate no se da solo en el plano de la inteligencia –conocimiento–, sino también y, sobre todo, en el campo del afecto y de la voluntad/deseo. De ahí la necesidad de que la voluntad y el deseo sean también configurados con Cristo. Es esta el sentido del ejercicio de los tres binarios o tres clases de personas [149-157]. El ejercitante es llevado a conocer mejor su apego/afecto a las cosas adqui-

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica

ridas, que muchas veces impiden «desear y conoscer lo que sea más grato a la su divina bondad» [151]. El primer tipo de persona sabe del afecto/apego que tiene por la cosa adquirida, pero nunca emplea los medios necesarios para librarse de él [153]. El segundo tipo quiere desapegarse, pero de tal forma que conserve consigo el bien adquirido [154], mientras que el tercero es libre frente al bien adquirido, buscando «únicamente el servicio de Dios Nuestro Señor» [155]. Conociendo entonces la forma de ser que conduce a la vida y los apegos/afectos que le impiden decidirse y abrazarla, quien hace los EE.EE es invitado a contemplar cómo el propio Jesús vivió eso en su vida: su partida de Nazaret para el Jordán, donde fue bautizado [158-159.273], su ida al desierto, donde fue tentado [161.274], la llamada a los primeros discípulos [275], el sermón de la montaña [278], su caminar sobre las olas del mar [280], su predicación en el templo [288], la resurrección de Lázaro [285], su entrada triunfal en Jerusalén [287]. Una vez hechas todas estas contemplaciones, Ignacio propone, antes de que el ejercitante entre propiamente en la elección, que considere los tres tipos de humildad: el primero, que consiste en obedecer en todo a la ley de Dios, no cometiendo ningún pecado mortal [165]; el segundo, que es la «indiferencia» del Principio y Fundamento [23], no queriendo más riqueza que pobreza, honra que deshonra, vida larga que corta, y sin cometer siquiera pecado venial [166]; el tercero, que consiste en imitar y parecerse más a Cristo Nuestro Señor, queriendo y escogiendo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, injurias con Cristo lleno de ellas que honores, deseando ser estimado como ignorante y loco por Cristo más que por sabio o prudente en este mundo [167].

Todos estos ejercicios convergen en la elección, objetivo central de los EE.EE. El objeto de la elección es el propio Cristo, su forma de ser y de proceder, como lo fueron mostrando las contemplaciones de su vida hechas a lo largo de la segunda semana. Su concretización se da, sin embargo, en los distintos estados de vida, o vocaciones específicas: matrimonio, vida religiosa, celibato, sacerdocio, que para Ignacio tienen un carácter inmutable [171], aunque la elección también pueda darse alrededor de decisiones importantes que hay que tomar y que tienen, por tanto, un carácter mutable. Para los que «no tienen lugar o muy prompta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debaxo de elección mutable», Ignacio propone la corrección y reforma de la propia vida y estado [189]. Existen varios «tiempos» y «modos» de hacer la elección [15-188], para lo cual son necesarias las reglas de la segunda semana [328-336]. La elección y la reforma deben ser presentadas

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

a Dios, para que las acepte y confirme [183]. El lugar de verificación de la confirmación es la tercera y cuarta semanas. Como el objeto principal de la elección es el propio ser y obrar de Cristo en un estado de vida concreto, el ejercitante será colocado delante de la propia elección de Jesús, su camino de cruz, pidiendo y deseando «dolor y confusión» [193] «con Christo doloroso, quebranto con Christo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Christo passó por mí» [203]. Esta solidaridad lleva a la identificación con la «divinidad que se esconde» y con la humanidad que sufre tan cruelmente [196]. El camino de Jesús es el que el ejercitante pidió en la consideración de los tres grados de humildad: pobreza, injurias, locura [167]. La contemplación de los misterios de la pasión dan su última verificación al ideal de la meditación del Reino, que atrajo la inteligencia iluminada por la imaginación de las contemplaciones, dándole los valores por los cuales vale la pena ganar o perder la vida –Dos Banderas–, después de purificar el querer y la voluntad –Tres Binarios–, y atraer el afecto –Tres Modos de Humildad–.

El objeto principal de la elección es el propio ser y obrar de Cristo en un estado de vida concreto

La divinidad que se esconde en el sufrimiento cruelísimo de la humanidad [196] realiza ahí la plenitud del misterio de la encarnación –un Dios capaz de lo humano- y revela al mismo tiempo al ser humano cómo realizar efectivamente el fin para el cual fue creado: «alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor» [23] –un humano capaz de Dios–. Efectivamente, en la cruz, más que en cualquier otro momento de la vida de Jesús, lo humano es plenamente revelado. No sólo el misterio de su iniquidad, que condena al inocente por excelencia, sino, sobre todo, su capacidad desmesurada de amor, capaz de amar incluso en la noche oscura del abandono, de la humillación y del rechazo. Esta plenitud de humanidad aparece, entonces, en su esplendor en la gloria de la resurrección. La contemplación de los misterios de esa plenitud es propuesta en los ejercicios de la cuarta semana. Es interesante observar en estos ejercicios los datos antropológicos propuestos por Ignacio en los preámbulos. En el primero, por ejemplo, aparece el tema de la separación del cuerpo y el alma de Cristo muerto [219], el cuerpo separado del alma, pero unido a la Divinidad y el alma que desciende a la mansión de los muertos para liberar a las almas de los justos, también ella unida a la Divinidad. Hay que recordar que en la pasión, la Divinidad se escondía en la humanidad humillada [196] y ahora ella se une al cuerpo muerto y al alma

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica

separada de Cristo. El esquema antropológico subyacente ahí es el de separación alma y cuerpo, predominante en la época y que merecería un análisis particular, pero no será hecho en este texto. Lo que importa aquí notar es esa presencia de la Divinidad en el cuerpo muerto y en el alma separada de Cristo, que muestra de qué es capaz Dios para elevarnos a la plenitud de sentido para la cual nos creó. Esto es lo que aparece en el tercer preámbulo, que indica la gracia que se debe pedir para: «me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Christo nuestro Señor» [221], y en el cuarto punto, que sugiere al ejercitante que considere

Cómo la Divinidad, que parescía esconderse en la passión, paresce y se muestra agora tan miraculosamente en la sanctíssima resurrección, por los verdaderos y sanctíssimos effectos della [223].

Esa gloria y ese gozo son la realización plena y concreta de aquello que el Principio y Fundamento proponía como la vocación del ser humano: «alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor» [23].

Un último elemento, no menos importante, es el quinto punto, que propone al ejercitante «mirar el officio de consolar, que Christo nuestro Señor trae, y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros» [224]. El Espíritu Santo se encuentra subyacente a la consolación, que es fundamental en todo el recorrido de los EE.EE, pues todo acontece a partir del movimiento que ella establece como la desolación. En el fondo, el Espíritu es el gran pedagogo del ejercitante, llevándolo a dejarse afectar por lo humano en su plenitud que es Jesús. Es él quien actúa en los corazones, suscitando el deseo, moviendo la voluntad y la libertad iluminadas por la inteligencia en su capacidad infinita de imaginación delante de la vida del propio Cristo. Y todo este movimiento que él suscita conduce progresivamente al ejercitante, no solo a identificarse idealmente con el humano pleno que es Cristo, sino a pasar por un real proceso de configuración con esa plenitud de humanidad, proceso que lo llevará a tener en sí los mismos sentimientos de Cristo Jesús, viviendo en su vida lo que él vivió.

El Espíritu es el gran pedagogo del ejercitante, llevándolo a dejarse afectar por lo humano en su plenitud que es Jesús

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

La antropología narrativa de los Ejercicios Espirituales es, por tanto, una cristología pneumatológica

Como se puede percibir en el conjunto de estas tres semanas, contemplar los misterios de la vida de Cristo es, en el fondo, progresivamente asimilar en sí esta vida. Ese movimiento implica la imaginación, que atrae a la inteligencia y poco a poco la ilumina e induce a acoger en sí los valores y opciones que fueron los de Cristo. Ese primer movimiento tiene una actuación profunda sobre el deseo, afectando la voluntad y la libertad, que poco a poco se dejan afectivamente transformar por Cristo, configurándose con Él. El Espíritu es el responsable último de todo este proceso. La antropología que emerge de ahí es, entonces, una antropología cristológica y pneumatológica. Se trata de asimilar en sí el ser y el actuar de Jesús, dado en la contemplación de los misterios de su vida. Eso se da gracias a la acción del Espíritu Santo que mueve el corazón del ejercitante, afectándolo por Aquel cuya existencia es alabanza, reverencia y servicio a Dios Nuestro Señor [23]. Habiéndose vencido a sí mismo y ordenado la propia vida [21], amando más en obras que en palabras [230], es capaz de encontrar a Dios en todas las cosas y hacer que todas la cosas se vuelvan a Él [235], que agradecido y reconocido por todos los bienes recibidos, busca «en todo amar y servir a su Divina Majestad» [233].

Conclusión

La antropología narrativa de los EE.EE es, por tanto, una cristología pneumatológica. Para saber lo que es lo humano en plenitud el ejercitante es solicitado en todos los elementos que componen su ser humano: inteligencia, voluntad, querer, afecto, libertad, cuerpo y sus sentidos –visión, audición, olfato, gusto, tacto–, alma, imaginación. Todo esto es solicitado en el proceso de configuración con Cristo, que se da a través del seguimiento y de la imitación de su vida concreta, lugar por excelencia en que se revela lo humano.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24

Mirando a Dios que te mira La tercera adición de Ignacio*

Robert R. Marsh, S.J.**

La tercera (adición), un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré en pie, por espacio de un Pater noster, alzado el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etcétera; y hacer una reverencia o humiliación. (EE. 75)

Es esta una de las adiciones o directrices adicionales de Ignacio –indicaciones generales «para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que desea» (EE. 73, 1). Acaba de mencionar la preparación remota de un día de oración– lo que hay que hacer en el momento de entregarse al sueño y al despertar. Hablará enseguida sobre la postura, el examen de la oración, y el mantener una actitud apropiada a la situación de retiro. Pero aquí se ocupa de lo que contribuirá a hacer mejor cada ejercicio, lo que será de ayuda para encontrar más certeramente lo que se desea. Lo que aquí dice Ignacio está dirigido a toda oración o ejercicio espiritual que hagamos.

Esto puede parecer sorprendente. Especialmente fuera del retiro pocos de nosotros observamos esta indicación. Quiero, sin embargo, sostener que esta tercera Adición no solo nos ayuda a hacer mejor los ejercicios, sino que

* Artículo Publicado en The Way 43/4 (October 2004) 19-28. Traducción de Iván Restrepo, S.J.

** Estudió química en Oxford durante varios años antes de entrar en la Compañía de Jesús en 1986. Hizo sus estudios en Londres y Berkeley, y actualmente reside en Loyola Hall Jesuit Spirituality Center, cerca de Liverpool, Reino Unido.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

Robert R. Marsh, S.J.

nos ofrece una perspectiva absolutamente vital para una correcta apreciación de la espiritualidad ignaciana. Ignacio pone aquí el dedo en un asunto neurálgico que toca todos los aspectos de la oración, de nuestras vidas y de la manera como solemos hablar de Dios. E Ignacio no solo identifica el mal sino que ofrece su antídoto.

CEGUERA MENTAL Y AUTISMO

Como es bien sabido, los niños hasta los cuatro años de edad son incapaces de hacerse a la idea que las otras personas tengan otras maneras de pensar con contenidos independientes. Un nene de tres años cree que todos los demás saben lo que él sabe y ven lo que él ve. Los sicólogos llaman eso ceguera mental. En algún momento entre los tres y cuatro años, los niños se despojan de su ceguera mental y comienzan a conjeturar que las otras personas tienen su propio acerbo de deseos, conocimientos y expectativas. Desarrollan lo que la literatura llama una ‘teoría de la mente’.

Pero ciertos niños nunca llegan a desarrollar una adecuada teoría de la mente y permanecen toda su vida más o menos afectados de ceguera mental. Es la condición que llamamos el autismo. Los niños autistas son capaces de tratar con otras personas en un cierto nivel, pero nunca llegan a dar el salto a la mente de los otros para ver las cosas como ellos las ven. Nunca entenderán que el otro es una persona como ellos, con conocimientos, intenciones y sentimientos independientes. Y en consecuencia se sienten frustrados por lo impredecible de su entorno y buscan darle una cierta forma por medio de rituales y repeticiones. Son propensos a la testarudez y a las rabietas cuando las cosas no marchan por sus cauces.

El autismo es una buena imagen de cómo la mayoría de nosotros nos comportamos en la oración. Tendemos a ser ciegos mentales con respecto a Dios. Simplemente pensamos que Dios sabe lo que nosotros sabemos, ve simplemente lo que nosotros vemos; y en consecuencia muy rara vez nos preguntamos qué es lo que Dios ve o sabe o siente en realidad. Nos cuesta dejar entrar a Dios en nuestra oración como alguien vivo realmente; en vez de eso, abusamos del nombre de ‘Dios’ para referirnos a una proyección de lo que nosotros pensamos y sentimos. Al menos esa imagen compendia muy bien cómo soy yo personalmente en la oración. Soy espiritualmente autista –con ceguera mental con respecto a Dios. Quizás tú no lo seas. Quizás tú seas

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

muy distinto a mí. Pero déjame seguir hablando de mi propia experiencia y tú juzgarás de ti mismo.

Me comporto como un niño autista en mi oración, con toda una serie de formalidades que tratan de minimizar el caos de mi vida interior por medio de rituales y reglas para domesticar mi experiencia interna. Me quedo centrado en mis propias necesidades e intenciones, en mis propios deseos e intuiciones, en mis propias consolaciones y desolaciones. La mayor parte de mi oración se va en mis pensamientos o mis sentimientos, yo hablando o yo callando. En algún momento puedo pagar tributo a mi compromiso nocional con la creencia de que Dios interviene en mi oración como una persona. Ciertamente gasto un buen rato de mi tiempo interior dirigiéndome a algo que yo llamo Dios. Pero en realidad, este tanteo interno de mi experiencia tiende a ir pasando de uno u otro de estos dos lenguajes: o yo me hablo a mí mismo o le hablo a mi idea de Dios. Por supuesto, no todo se me va en hablar –yo procedo de maneras más sosegadas también, por medio de una cierta mirada interior, o simplemente estando allí sentado. Y en ocasiones leo o pinto o escribo. Pero todas estas actividades solo prolongan o modulan el modelo; no lo cambian en lo fundamental. Y no es que esta ‘oración’ sea aburrida; puede ser encantadora u horrible, dependiendo de mi estado de ánimo o según me esté yendo en los otros aspectos de mi vida. Pero lo que sí continúa definitivamente siendo, es que es mía– mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mi silencio.

Puedo pagar tributo a mi compromiso nocional con la creencia de que

Dios interviene en mi oración como una persona

Así que cuando mi director espiritual me pregunta cómo ha respondido Dios a mi parlamento interior, tiendo a no saberlo. No he dejado que Dios me interrumpa. Y no digo que sea que yo hable y hable, sin escuchar nunca –‘escucha, Señor, que tu siervo está hablando’. Pero aun cuando trato de escuchar, aun cuando estoy sinceramente esperando una respuesta a algo hondo, de hecho tiendo a preguntar y me pongo entonces claramente a reflexionar sobre varias posibles respuestas que Dios pueda haberme ya dado, en lugar de preguntarle a Dios directamente y esperar una respuesta.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

Robert R. Marsh, S.J.

Me

intereso en lo que Dios debería decir, en vez de lo que Dios en realidad dice

Por naturaleza soy ciego de mente con respecto a Dios. Realmente no espero que Dios tenga un punto de vista acerca de mi experiencia interna –o externa, si es que de eso se trata. En las raras ocasiones en que voy más allá de esta ceguera, todavía abordo el punto de vista de Dios abstractamente. Me pregunto qué será lo que Dios debería ver, o sentir o creer, en lugar de tratar de descubrir lo que Dios está, en realidad, viendo, sintiendo o creyendo. Me intereso en lo que Dios debería decir, en vez de lo que Dios en realidad dice. Y aun cuando me quedara esperando más, aun cuando mi corazón haya estado abierto a la posibilidad de que Dios pudiera aparecer en mi oración como una persona real, con sentimientos, deseos y necesidades reales –aun entonces, todos los rituales de mi autismo interior son tan fuertes, que mantenerme en esa posición es toda una lucha.

No siempre he sido consciente de esta incapacidad mía. No estoy de acuerdo con ella. Si me hubieras preguntado hace quince años si yo pensaba que Dios estaba presente y activo en mi oración, estoy seguro de que hubiera dado una respuesta resueltamente afirmativa. En ese entonces no pensaba que era espiritualmente de ‘mente-ciega’, pero mirando atrás desde donde estoy ahora, reconozco que lo era.

En aquel entonces, yo había tenido cierto entrenamiento en dirección espiritual, y aun había entrenado a otros. Uno de los libros de lectura obligada que yo había leído y que había hecho que otros leyeran, era «La práctica de la dirección espiritual», por William Barry y William Connolly, (New York: Seaburry, 1983). Ahora lo leo, y veo que el libro trata justamente de favorecer en cada una de sus páginas la manera no-autista de experiencia de Dios de la que estoy hablando. Pero en aquel tiempo, te hubiera dicho que yo creía y practicaba lo que ellos estaban diciendo; pero, para decir verdad, si ese era el caso, sucedía más por accidente que por convicción. Como director raramente hacía el tipo de preguntas que ponían a la gente en contacto con el Dios vivo y real de su experiencia; en lugar de eso yo quedaba satisfecho con que ellos reflexionaran sobre su experiencia. Si ella contenía al Dios real y sorprendente, era más bien por un feliz accidente. Mi ceguera mental espiritual corre profunda. Y lo que es peor, siempre creo que la he superado.

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

LA PRISIÓN DE LA MODERNIDAD

¿Por qué seré yo así? Las respuestas pudieran ser personales: tal vez porque soy un alma triste, cuyo desarrollo en esta área está amenazado. Pero lo dudo. Déjenme ser atrevido y aventurar la opinión de que todos los que he encontrado en la dirección espiritual o retiros acompañados sufren en algún grado de ceguera mental. El autismo espiritual es una patología de nuestro tiempo. No le permitimos a Dios ser una presencia viva –un sujeto real– en nuestras vidas, porque hemos sido entrenados por nuestra cultura a creer que Dios no puede comportarse como tal, o que al menos no lo hace.

Una frase como esa, ‘nuestra cultura’, es, desde luego, un tanto imperialista. Quiero decir la cultura moderna del mundo occidental educado. Gente que escribe sobre estas cosas –lo que pudiéramos llamar un análisis cultural– usan la palabra moderno de manera muy específica. No quieren decir actuales o recientes. Se refieren más bien a una tendencia cultural que ha ido avanzando por siglos en occidente, probablemente desde hace 500 años. De acuerdo con esos cálculos, Ignacio mismo vivió en la aurora de la modernidad, y es su santo arquetípico.

Esta versión de la modernidad tiene un cierto número de puntos de vista característicos que tendemos a dar por supuestos, o en el mejor de los casos, contra los cuales nos encontramos teniendo que luchar. Permítanme nombrar cuatro de ellos, cuatro actitudes culturales que nos predisponen a la ceguera mental acerca de Dios. Dos de ellos tienen que ver con la persona humana; dos afectan nuestra visión de Dios. Todos ellos, creo yo, nos predisponen a padecer de ceguera mental.

EL INDIVIDUALISMO

En primer lugar, tenemos tendencia a vernos como individuos y a comportarnos como individualistas. Cuando los medievales querían cimentar sus conocimientos miraban a los demás. Miraban la tradición. Se fijaban en las autoridades. Pero la filosofía subsiguiente ha puesto su mirada en un lugar diferente. Se ha fijado en el individuo, en el sujeto. ¿Qué puedo saber yo? ¿De qué puedo estar cierto yo? ¿Cómo puedo superar la ilusión? ¿Cómo puedo liberarme de las falsas ideas de las otras personas? Estas son cuestiones que todavía nos fascinan. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

Robert R. Marsh, S.J.

formarme mi propia opinión? ¿Qué me dice mi propia experiencia acerca de esto o aquello? ¿Quién soy yo mismo?

En lugar de valorar de dónde venimos, nos importa quién podemos llegar a ser nosotros. En lugar de valorar los patrones de vida de nuestros padres, queremos expresar nuestra propia especificidad. En vez de valorar el sufrir en silencio, queremos gozar de una terapia que nos renueve. En conjunto, somos subjetivos, expresivos, terapéuticos, individualistas. Qué raro entonces que mi oración sea toda ella sobre mí, mí, mí.

LA DUDA

Si por ventura comienzo a tomar en serio la idea de que Dios pueda irrumpir en mi oración con pensamientos y sentimientos propios suyos, una segunda visión moderna se abalanza con objeciones. Hemos sido educados para dudar, para ser escépticos. La modernidad ha estado obsesionada con la cuestión del método. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que creo? Y ha tendido siempre a inclinarse del lado de la duda. Nos preguntamos cómo podemos estar seguros de algo. No queremos ser cogidos en la trampa de nuestros propios caprichos. ¿Cómo puedo saber que se trata de Dios y no de un mero deseo convertido en pensamiento? ¿Cómo puedo saber que las palabras que oigo son palabras de Dios, y no proyecciones de mis propias necesidades? Después de Freud y Marx, sabemos mejor que nunca las muchas formas en que podemos ser engañados, con frecuencia inconscientemente. Así que, ¿no será lo mejor creer lo menos posible? ¿No debería yo atenerme a mi propia experiencia y dejar a Dios por fuera del asunto? Ya es bien difícil reclamar derechos sobre la propia experiencia; ¿qué clase de excéntrico puede comenzar a reclamar sobre lo que Dios pueda estar diciéndole? Nada raro tiene entonces que yo no haga exigencias a mi oración; nada raro que la mantenga muy simple. Me quedo al nivel de la reflexión sobre mi experiencia y evito el riesgo de hacer el loco creyendo que Dios pueda hablarme.

LA ACCIÓN DIVINA

Si la filosofía ha gastado 500 años batallando con el problema del conocimiento, la teología ha empleado el mismo tiempo preocupándose por la acción divina. ¿Cuál es el lugar de Dios en el mundo? ¿Qué es lo que Dios

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

Mirando a Dios que te mira. La tercera adición de Ignacio

puede realmente hacer en términos físicos concretos? ¿Creemos en los milagros? El mundo, ¿no es más bien un mecanismo desencantado?

La caricatura del mundo medieval se representa al mundo como plagado de superstición, con ángeles y demonios en todas las esquinas. El arribo de la modernidad ha desterrado los ángeles y los demonios a las cajas de chocolates y las pantallas de televisión. Quizás sea esto un descanso. Pero lo que sí se ha perdido es el sentido de que Dios pueda ser parte de la experiencia humana cotidiana. La ciencia ha arrinconado a Dios a los bordes de nuestra cultura. Newton pensaba que su acompasado sistema solar funcionaba bastante armónicamente por sí mismo, con los necesarios ajustes ocasionales por parte de Dios. Laplace, entonces, le puso matemáticas al asunto y encontró: los planetas se despachan a la maravilla por su propia cuenta, así que gracias. Cuando le preguntaron sobre Dios, su reacción fue elegantemente displicente: «Señor, no tengo necesidad de esa hipótesis». En los últimos 500 años hemos tendido a encontrar, una y otra vez, que no tenemos necesidad de Dios. Dios ha sido desplazado a la distancia. Y la idea de Dios se ha ido diluyendo, remansando. El tirano entrometido que metía la nariz en todo se ha convertido en una remota e impersonal causa primera. No es el tipo de Dios cuya opinión esperaría yo que se hiciera presente en mi oración.

La ciencia ha arrinconado a

Dios a los bordes de nuestra cultura

DIOS COMO PERSONA

Lo cual nos reporta a la cuestión de si Dios es una persona. No es este ciertamente un problema moderno; es mucho más antiguo. En los retiros las personas con frecuencia se preguntan, «y qué necesidad tengo de decirle eso a Dios –Dios ya lo sabe todo». Si Dios es inmutable, que todo lo sabe, de una benevolencia impasible, ¿cómo puedo esperar que tenga cambios de humor, de sentimientos, de deseos, aun de necesidades que pueda él expresar en mi oración? ¿Por qué comunicarse con un Dios así? ¿Qué efectos podría yo esperar tener sobre ese Dios? Dios hasta podría estar mirándome pero, ¿qué sentido puede tener el considerar cómo me mira?

Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35

Robert R. Marsh, S.J.

IGNACIO Y LOS ESCOLLOS DE LA MODERNIDAD

Ignacio y sus Ejercicios espirituales datan de los comienzos de esa tendencia cultural que llamamos la modernidad. Ignacio tiene un pie sólidamente plantado en el mundo medieval y el otro apoyado en la era moderna. El genio de Ignacio es, creo yo, ofrecer una perspectiva, una espiritualidad que se siente en casa en la modernidad y, sin embargo, evita sus escollos. La tercera adición resume su punto de vista. En ella Ignacio no solo nos brinda una orientación para cualquier clase de oración o ejercicio espiritual, sino que nos da también un indicador de cómo deberíamos conformar todo nuestro estilo de vida. Deberíamos comenzar gastando un momento en la consideración de cómo Dios nos está mirando, y responderle con un acto de reverencia. Muy sencillamente, Ignacio nos está invitando constantemente a incluir a Dios en nuestra teoría de la mente, a dejar firmemente a Dios ser, en verdad, real.

No comenzamos nuestra oración solos, como individuos; comenzamos con alguien distinto, mirándonos. Rápidamente avanzaremos al «id quod volo», la gracia que deseo. Pero primero experimentamos por un momento que somos deseados, que comenzamos por algo fuera de nosotros, que lo que somos no es autoproducido. No somos hombres o mujeres self-made. Nos recibimos de los ojos de otro. Es la manera que tiene Ignacio de difuminar nuestro individualismo.

Él supera asimismo nuestra duda. Nosotros instauramos nuestra epistemología con la duda; Ignacio encabeza la suya con la confianza –no la confianza como lo opuesto a la duda, sino la confianza que supera la duda. Nosotros dudamos de nuestros sentidos. Dudamos de los hechos. Dudamos de nosotros mismos. Pero Ignacio no quiere que comencemos nuestra oración en el ámbito de hechos, datos y cosas; él nos orienta hacia el ámbito de la relación. Y la relación, para ser real, comienza siempre por la confianza y respira confianza como su atmósfera propia. Estamos en lo cierto al dudar de las cosas, pero también al confiar en las personas.