APUNTES IGNACIANOS

DirectorCarátula

Darío Restrepo L.

ISSN 0124-1044

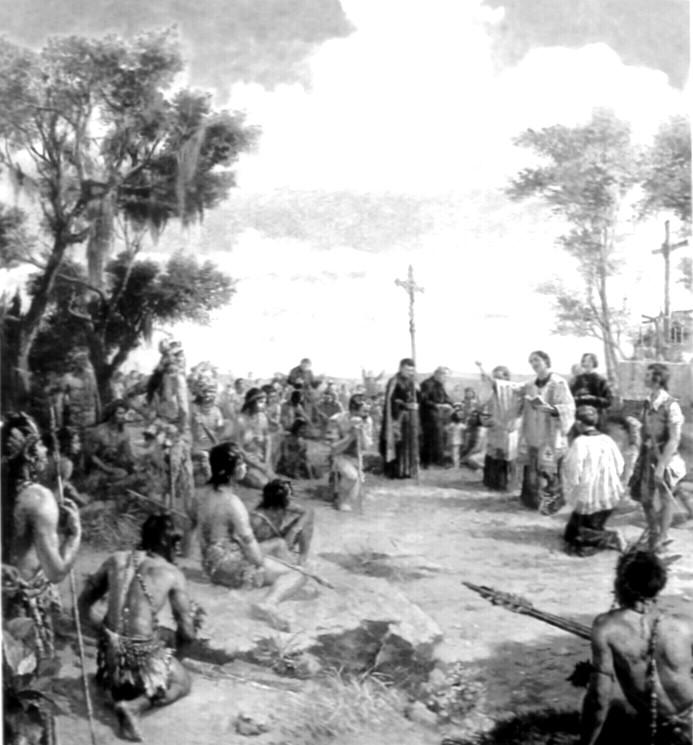

Tomada de la Revista Javeriana

N° 709 de 2004, p. 32.

ConsejoEditorialDiagramación y Javier Osuna composiciónláser

Iván Restrepo

Hermann Rodríguez

Ana Mercedes Saavedra Arias

Secretaria del CIRE

TarifaPostalReducida:Impresión:

Número 912 - Vence Dic./2004Editorial Kimpres Ltda.

Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80

Redacción,publicidad,suscripciones

CIRE - Carrera 10 N° 65-48

Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93

Página Web: www.cire.org.co

Correo electrónico: cire@cire.org.co

Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)

Suscripción Anual 2005

Colombia:Exterior:

$ 45.000

Número individual: $ 18.000

Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús

$ 50 (US)

Cheques: Juan Villegas

Apuntes Ignacianos

Número 42 Año 14

Septiembre-Diciembre 2004

Jesuitas ayer y hoy:

CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE

Espacios para el Espíritu

Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11

Bogotá - Colombia

Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia

Alberto Gutiérrez Jaramillo,

S.I.*

Los Ejercicios de san Ignacio presentan como esencial del seguimiento de Cristo el buscar siempre la mayor gloria de Dios por medio del discernimiento que conduzca a la elección de lo que más conduzca al fin de nuestras vidas. Lo que pretende una sana elección, en el plano apostólico, es optar por la mejor manera de ayudar a la obra de Cristo, en el mundo, por medio de la Iglesia bajo el Romano Pontífice1 .

Una vez llegaron los jesuitas al Nuevo Reino de Granada, en 1604, debieron realizar, dentro del espíritu de los Ejercicios, un discernimiento muy cuidadoso para llegar a elegir, dentro de los muchos apostolados posibles, los que más ayudaran a la implantación del Cristianismo en esta parte del Nuevo Mundo en donde ya estaba establecida la jerarquía eclesiástica y ya trabajaban las órdenes mendicantes: franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Cual fue la elección de los campos apostólicos en la por entonces Viceprovincia del Nuevo Reino, creada en 1604 y convertida en Provincia el 12 de abril de 1611, es el propósito de

* Doctor en Historia de la Universidad Javeriana de Bogotá; actualmente profesor de Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma-Italia.

1 Cfr, JAVIER OSUNA, S.J., Cómo crear y encontrar el estilo de vida ignaciano. El discernimiento. Ignacianidad (1991) 79-84.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.

la siguiente exposición, elaborada con motivo de la celebración del 4° centenario de la llegada de la Compañía al Nuevo Reino de Granada2 .

LA LLEGADA DE LOS JESUITAS AL NUEVO REINO

Cuando el Padre General Claudio Aquaviva envió los primeros 12 jesuitas a fundar la Provincia del nuevo Reino de Granada, no se sabía exactamente cual debía ser la estrategia apostólica que se debía adoptar y con qué medios se podría contar en el futuro inmediato para atender a los múltiples solicitudes que diversas personas y de diversas regiones le fueron haciendo. Fuera de los informes de los dos que habían llegado con el arzobispo don Bartolomé Lobo Guerrero, en 1599, los Padres Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa, y de las cartas del arzobispo y del gobernador solicitando el establecimiento de la Compañía en el Nuevo Reino, poco más tenía el General a su disposición, pues los informes tanto a la Curia Generalicia como a la Corte española llegaban a través de los jesuitas del Perú, del cual el Nuevo Reino era apenas la periferia de la más antigua Provincia jesuítica hispanoamericana que tenía su sede en Lima.

Admiración debió causar al padre Aquaviva el saber que los citados padres habían conseguido a débito una casa para establecer obra duradera de la Compañía en Santafé y más que ya hubieran hablado con el arzobispo de un posible encargo del Seminario, sin saber si eso era posible y si contaba con la bendición de los superiores. Medrano y Figueroa se entusiasmaron con el campo apostólico que se ofrecía a sus ojos y más cuando se sintieron rodeados por el afecto del arzobispo y del gobernador, de los dirigentes del Nuevo Reino y del pueblo en general. Sin embargo, es un hecho que, cuando empezaron a discernir las posibilidades apostólicas, se sintieron sobrepasados por las expectativas: eran dos y se les abrían panoramas inéditos en el campo de la evangelización de los indígenas, del cuidado pastoral de los españoles y criollos y, quizás lo más urgente para

2 El documento del cual se extrae toda la información está constituido por los Memoriales presentados al Padre General, al rey de España y a la Congregación General 6ª. Se halla el original en el Archivo Romano de la Compañía de Jesús (ARSI) Fondo Congregaciones provinciales, 52.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia el arzobispo, la formación de un clero instruido y espiritualmente capaz de afrontarlasresponsabilidadespastoralesenelNuevoReino3 .

En medio de su difícil discernimiento sobre qué hacer y por donde comenzar, se dedicaron a los ministerios propios de los sacerdotes, predicar y administrar los sacramentos, y a una actividad que podía llamar la atención por lo insospechada en personas que no se sabía cual era su destinodefinitivoenelNuevoReino:nadamenosqueemprenderelaprendizaje de la lengua chibcha para poderse dedicar al apostolado con los indígenas. Con ello demostraban su sentido ignaciano de la misión recordando que el Fundador había proclamado que a los jesuitas «la distancia del país no nos espanta, ni el trabajo de aprender lenguas: se haga sólo lo que más agrade a Cristo»4 .

Medrano y Figueroa, por orden del arzobispo Lobo Guerrero y del gobernador Antonio Sande, emprendieron el camino de Europa para informar en España y en Roma los propósitos largamente discernidos con las autoridades del Nuevo Reino y solicitar las respectivas autorizaciones. La misión que se les confió fue muy bien realizada, tanto que, en poco tiempo, se obtuvo la autorizaciónparareclutarunsuficientenúmero de jesuitas para la empresa de fundar la Compañía en el Nuevo Reino de Granada. El único inconveniente que surgió fue que, a última hora, los dos jesuitas pioneros se enfermaron y hubieron de quedarse en España. Providencialmente apareció en Roma la persona de quien sería, en definitiva, el cualificado fundador de la gran empresa: el Padre Diego de Torres, que, en 1600, había sido enviado por la Provincia del Perú como procurador en Roma y en España.

La distancia del país no nos espanta, ni el trabajo de aprender lenguas: se haga sólo lo que más agrade a Cristo

3 CFR. JUAN MANUEL PACHECO, S.J., Los jesuitas en Colombia, Tomo I, Bogotá 1959, 72-81.

4 Ignacio de Loyola, Obras de san Ignacio de Loyola. Carta a Diego de Gouvea, (BAC, 86) Madrid 1997, 742-743.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.

LA VICEPROVINCIA DEL NUEVO REINO DE GRANADA

En el mes de febrero de 1604, el Padre Aquaviva, 4° sucesor de san Ignacio, emitió el decreto que creaba la Viceprovincia del Nuevo Reino de Granada, inicialmente dependiente de la provincia madre del Perú y luego, en 1607, independiente con el nombre de Viceprovincia del Nuevo Reino de Granada y Quito. La Viceprovincia se inició con 12 jesuitas que llegaron a Cartagena en julio de 1604, o, mejor, con 11 porque uno de ellos murió antes de llegar a su destino apostólico. El primer paso para el cual se tenía la aprobación del Rey y del Padre General, era fundar los Colegios de la Compañía deCartagena y Santafé. Lasdosfundaciones se realizaron en el año 1604: la de Cartagena en julio y la de Santafé en octubre, con el Padre Martín de Funes como rector. Con la llegada, en junio de 1605, del padre viceprovincial Diego de Torres, que había ido hasta Lima a llevar el resto de la expedición jesuítica que había conducido desde Europa, se completó el primer grupo de jesuitas fundadores: el viceprovincial había traído5refuerzosparaSantafé. SimultáneamentellegaronparaCartagena el padre Perlín, primer rector, y el padre Alonso de Sandoval, el primer apóstol de los negros y maestro de san Pedro Claver5 .

DISCERNIMIENTO Y ELECCIÓN DE LAS LÍNEAS APOSTÓLICAS

En el origen de la organización apostólica de la Compañía en el Nuevo Reino, todos desempeñaron un papel definitivo, pero fueron los padres Torres y Funes quienes, en Santafé, afrontaron la labor de discernir el futuro próximo del apostolado del pequeño grupo solicitado de todas partes y para una gran diversidad de obras posibles. Ambos jesuitas eran hombres de oración y conocían muy bien el espíritu de la Compañía; eran discípulos espirituales de quien fue prototipo de maestros de novicios en la primera Compañía, el padre Baltasar Álvarez, recomendado a san Ignacio por san Francisco de Borja. El Padre Álvarez fue director espiritual de santa Teresa de Ávila y formador de generaciones de jóvenes jesuitas dentro de las directrices del Padre General Everardo Mercuriano, en un momento trascendental de la vida de la Compañía,

5 Cfr. PACHECO, Op. cit., p. 86-110.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia cuando aun no se había definido en todas partes el talante jesuítico en asuntos de oración.

Vale la pena recordar, para entender la espiritualidad con que nació la Compañía en el Nuevo Reino, que Mercuriano había mandado al Padre maestro de novicios que «entre los jesuitas no se hable de otro modo de orar, que el de los Ejercicios que es el propio de la Compañía de Jesús». El hecho es que ciertas tendencias demasiado contemplativas, de las cuales no era ajeno el padre Álvarez, podían desvirtuar el genuino espíritu apostólico ignaciano. La oportuna intervención de Mercuriano, debidamente acatada por el influyente padre Baltasar, determinaron, en gran parte, el talante apostólico y misionero, tanto del padre Torres como del padre Funes6 .

Los fundadores se aplicaron, desde el comienzo, a conocer el campo de apostolado y discernir el mejor camino para realizar las finalidades apostólicas de la Compañía en el Nuevo Reino y las expectativas y propósitos de las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles. Lo primero que había que procurar era el establecimientos de las dos comunidades, Cartagena y Santafé en forma de colegio, según la legislación de la Compañía, que entendía por tal a la comunidad de jesuitas dedicados a los ministerios propios de la Orden, entre los cuales, el primero, la formación de los futuros efectivos de la Compañía.

Entre los jesuitas no se hable de otro modo de orar, que el de los Ejercicios que es el propio de la Compañía de Jesús

ElColegiodeCartagenayeldeSantafé, aunque pobres en sujetos y recursos, realizaron el discernimiento básico sobre el mejor lugar para la formación de los novicios y escolares de la Compañía. En los memoriales de la época se ve que, a pesar de que la primera candidatura posible era la de Cartagena para establecer allí el colegio noviciado, finalmente se vio como más conveniente el centro del país, y no propiamente en Santafé. Pasado un tiempo, sería Tunja la ciudad escogida para albergar el noviciado y el terceronado.

6 BALTASAR ÁLVAREZ, Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, I, Roma-Madrid 2001, 92.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.

El segundo paso fue de tipo ministerial: ¿dónde realizar los ministerios sacerdotales en las primitivas e incómodas residencias? Se habilitó, en ambos colegios, un espacio reducido de la casa que muy pronto fue insuficiente. A Santafé, para fortuna de la comunidad, había venido de Italia entre los fundadores el padre Juan Bautista Coluccini quien, además de gran misionero y lingüista tenía dotes de arquitecto y de músico. No pasó mucho tiempo sin que el discernimiento apostólico de la pequeña comunidad empezara a prospectar una gran iglesia que, a la postre, sería la dedicada a san Ignacio, aun no canonizado cuando se puso la primera piedra, el 1° de noviembre de 1610.

El discernimiento apostólico de los jesuitas pioneros se orientó decididamente hacia lo que era el cometido fundamental de la evangelización del Nuevo Mundo, concebido desde los tiempos de los reyes católicos, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón: la «policía» o civilización cristiana por medio de la catequización de los indígenas y la educación en todos los niveles, desde los más elementales hasta los universitarios. Es este el momento en que empieza a plasmar el gran proyecto apostólico de los jesuitas del Nuevo Reino, discernido por todos y expuesto por el padre Martín de Funes a las autoridades de la Compañía y del Reino español en 1607 con ocasión de la 6ª Congregación General de la Compañía.

LA ELECCIÓN DEL APOSTOLADO CON LOS INDÍGENAS

La primera preocupación de los jesuitas del Nuevo Reino, en lógica conexión con la voluntad pontificia y real y con los propósitos de la Compañía en el Nuevo Mundo, fue la de colaborar con la evangelización de los indígenas, teniendo en cuenta la necesidad de estos de que se les comunicara el evangelio en su propia lengua que era el chibcha, «lengua difícil y hasta endiablada», según el parecer de los misioneros. Dos fueron los pilares en que los jesuitas afincaron su apostolado: la reducción de los indígenas, a pueblos donde pudieran ser conducidos hacia el proceso de civilización y cristianización dentro de los patrones culturales de una «madre patria» que se juzgaba el patrón ideal de la «policía cristiana»; y la formación de un clero idóneo al que pudieran confiarse los grupos indígenas, cuando se superara el primer acercamiento de los indígenas a la civilización cristiana.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia

Después de un concienzudo análisis de la situación de abandono y atraso del proceso de evangelización de los indígenas, Torres y Funes elaboraron un proyecto para responder a las necesidades de la raza aborigen, dentro de los postulados de las leyes de Indias y del espíritu apostólico de la Compañía. El proyecto era de amplio respiro y de proyección para todos los tiempos y lugares del Nuevo Reino. Se trataba de delinear una vasta empresa civilizadora y evangelizadora destacando «obreros» a los campos de misión por lejanos y difíciles que fueran; debían ser misioneros preparados debidamente en ciencias religiosas, capacitados para promover la «policía cristiana» y el desarrollo técnico y social de las comunidades indígenas.

Dentro del estilo de acercamiento a la cultura de las tribus muiscas iniciado por Medrano y Figueroa y pedido por los concilios regionales de Lima y México, los actuales jesuitas llegados al Nuevo Reino proponían, como instrumento básico el aprendizaje y uso adecuado de la lengua chibcha. Ya para esa época los jesuitas habían iniciado el apostolado en las reducciones o doctrinas de Fontibón y Cajicá, a las que pronto seguirían otras para conformar una corona de poblados indígenas que rodeaban la ciudad de Santafé.

El discernimiento con respecto al apostolado con los indígenas no terminó allí: si se quería establecer una evangelización que mirara el espíritu con los criterios expuestos y decretados en el Concilio tridentino, era necesario que la Compañía adquiriera un compromiso serio con la formación del clero secular. Este era un asunto que llevaban muy en el alma tanto el padre Torres como el padre Funes, en esto en absoluta consonancia con los propósitos del arzobispo Lobo Guerrero. El asunto apareció claro a los tres y muy pronto se llegó a la decisión de darle vida al Colegio-Seminario de san Bartolomé. Fundado por el arzobispo en

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.

octubre de 1605 y confiado a la Compañía, tenía como objetivo el formar al clero de la arquidiócesis y a un grupo selecto de laicos, con lo cual se esperaba capacitar debidamente a los directivos eclesiásticos y civiles de la sociedad colonial y, en lo tocante a las misiones, unos sacerdotes capacitados en los diversos campos para que asumieran las doctrinas iniciadas por los religiosos y ya listas para convertirse en parroquias, bajo la dirección de los obispos, según las normas del Concilio de Trento.

LA ELECCIÓN DEL APOSTOLADO

CON LOS ESCLAVOS NEGROS

Uno de los aspectos que más llama la atención en el apostolado de la recién fundada Viceprovincia, fue la decisión con que los padres y hermanos asumieron el apostolado en favor de los esclavos negros. No debió ser un discernimiento fácil, porque el asunto de la esclavitud estaba muy lejos de ser claro: el hecho es que se aceptaba la tesis de que la única manera de librar a los indígenas del trabajo esclavo, como lo había pedido la Reina Isabel y lo mandaban las leyes de Indias, era echando mano de la raza negra e imponiéndole las cargas del trabajo en haciendas, minas y demás trabajos pesados de la colonia. Lo que se consideraba una necesidad social llevabaa deducir, con injusticia, queeconómicamente se justificaba la esclavitud de una raza, siguiendo el violento postulado aristotélico de que el bien de la sociedad exigía que hubiera hombres que, por naturaleza, nacían para mandar y otros para obedecer, y, por tanto, que había seres humanos esclavos por naturaleza.

Uno de los aspectos que más llama la atención en el apostolado de la recién fundada

Viceprovincia, fue la decisión con que los padres y hermanos asumieron el apostolado en favor de los esclavos negros

Los jesuitas de la época, y entre ellos los del Nuevo Reino, estaban involucrados en un sistema injusto, por desgracia casi universalmente aceptado, y su discernimiento estaba encerrado en los férreos esquemas esclavistas contra los cuales la mera denuncia acarreaba la acusación de

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia ilegalidad y de traición a la voluntad real, quedando como única opción cristiana práctica el luchar por afirmar la dignidad humana de los esclavos y por mejorar su condición de vida, incluyendo naturalmente la evangelización y «policía» cristiana de la raza negra esclava. Al Nuevo Reino llegó muy pronto, en 1605, el padre Alonso de Sandoval que se constituyó en el más audaz estudioso de la problemática de los esclavos y en el defensor de los derechos de su raza y de sus culturas. El discernimiento que revelan los postulados con respecto al apostolado a favor de los esclavos es claro y tiene dos pilares básicos: se trata de un apostolado de la mayor gloria de Dios y servicio de los prójimos y requiere el máximo esfuerzo espiritual y mental para no dejarse llevar por la creencia feroz e inhumana, de que los esclavos eran meros instrumentos de trabajo a los que había que hacer rendir al máximo y desechar cuando ya no servían.

Torres y Funes hacen un descarnado análisis de las necesidades espirituales de los negros, de sus evidentes cualidades humanas y de la situación en que eran traídos a América en los barcos negreros. Se detienen en las dificultades para trabajar con ellos por razón de la diversidad y complejidad de las lenguas y por la dificultad de encontrar curas y doctrineros para los esclavos negros. La conclusión es clara y muy en la línea de lo que debe ser una recta elección: tratándose de almas tan necesitadas, por las que pocos se preocupan, que exige con frecuencia, chocar conlos sistemasestablecidos, laCompañíadebeasumiresteapostolado con el sostén de todos los colegios y residencias, con la condición de que, en sitios de afluencia esclava donde no hubiera jesuitas, era necesario fundar obras nuevas que fueran «como misiones de Guinea»7 .

Los autores del memorial, fruto del discernimiento en el que se presume colaboró el padre Alonso de Sandoval, eran muy conscientes de que se producirían frecuentes choques con «los amos negreros desconsiderados y crueles» pero ello no los hacía echar para atrás. La fundamentación de su apostolado con los negros, no radicaba en una denuncia teórica de la ilicitud de la esclavitud, lo que les hubiera acarreado ser incluidos entre los fautores de tesis prohibidas por las autori-

7 Esta es la propuesta concreta de ALONSO DE SANDOVAL, S.J. en su obra clásica De procuranda aethiopum salute. Cfr. PACHECO, Op. cit., p. 274-282.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.

dades civiles, sino en la denuncia de todos los días de las crueldades e injusticias contra los esclavos, las esclavas y sus hijos, trabajando por ellos como por hermanos hasta el sacrificio de sus propias vidas. Es edificante ver que los pioneros de la Viceprovincia del Nuevo Reino pusieron bases sólidas para un apostolado que, ya de por si, era una denuncia. Y, más aún, crearon el marco, en 1607, del apostolado jesuítico en pro de los derechos humanos de los esclavos negros, que cristalizaría en el apostolado de san Pedro Claver y sus compañeros y en el movimiento en pro de la abolición de la esclavitud, el peor flagelo de la sociedad colonial americana.

LA ELECCIÓN DEL APOSTOLADO CON LOS ESPAÑOLES Y CRIOLLOS

Después de los memoriales anteriores, Torres y Funes presentan el discernimiento acerca del apostolado en pro de sus hermanos de raza, los españoles peninsulares, inmigrantes al Nuevo Mundo, y los nacidos aquí llamados criollos. No se puede negar que los inmigrantes europeos habían demostrado un temple a menudo heroico frente a lo desconocido y una gran fidelidad a la fe católica ancestral; pero también una ambición insaciable, no exenta de crueldad frente a los indígenas que defendían lo que era suyo, y una bajeza moral casi endémica. Los jesuitas dejan constancia de las luces y sombras de la conquista, seguida por un lento y difícil proceso de colonización, signada por tres fidelidades no siempre compaginadasarmoniosamente: aDios,alreyyalpropiobolsillo,saciador este último, ya de la desenfrenada ambición de riquezas y poder a como diera lugar, ya de la más inocultable lujuria.

El análisis de los jesuitas pioneros es descarnado y está muy lejos de delinear la situación ideal en que soñaban los reyes y pontífices. Los jesuitas destacan los «pecados capitales» de la época colonial: la codicia con sus secuelas de injusticia y ociosidad, y la deshonestidad de las costumbres que atentaba contra el testimonio cristiano y el buen ejemplo que deberían dar los españoles y sus descendientes criollos. Lo anterior conlleva un juicio negativo de la familia de la época colonial, estable sí, pero tocada de un inconveniente laxismo en las costumbres masculinas.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia

Las opciones básicas de los jesuitas pioneros, consignadas en los memoriales para el padre General y para el Rey se centran en tres puntos: 1° la predicación; 2° la educación de la juventud en todos los niveles, desde el elemental hasta el universitario; y 3° la formación de un clero instruido y fervoroso en los seminarios.

Torres y Funes, dentro del espíritu ignaciano, hacen mucho énfasis en que «el primer remedio de este pueblo consiste en que el Padre General envíe predicadores suficientes y apostólicos que con vida y doctrina planten de nuevo en todas estas ciudades costumbres cristianas». El método de las misiones populares, tan usado por los primeros compañeros de san Ignacio, aun antes de la fundación de la Compañía, fue considerado tan esencial en el Nuevo Reino que, antes que cualquier otro propósito, buscaron solucionar el de los lugares para predicar y administrar los sacramentos, sobre todo el de la confesión. Tener iglesia, y mientras más espaciosa y bella mejor, era lo primero para los jesuitas y eso explica que por todas partes del Nuevo Mundo surgieran templos de tradicional estilo barroco jesuítico que aun hoy forman parte del patrimonio cultural del continente.

El segundo remedio planteado por Torres y Funes en la exposición de su discernimiento apostólico fue que:

En todas las casas de la Compañía, ora sean colegios, ora sean casas profesas, se pusiese escuela de niños de leer y escribir, porque es tanta la corrupción de esta tierra que si se espera a que la juventud sea apta para el estudio, ya está depravada con deshonestidad, y así es necesario comenzar a enseñar a la juventud antes de que se pierda8 .

Los jesuitas pioneros de la Viceprovincia comenzaron su apostolado educativo con la organización de dos colegios de la Compañía en 1604, uno en Cartagena y otro en Santafé. En estos colegios se realizaba, dentro del espíritu de la Compañía, la múltiple actividad apostólica de los jesuitas: la predicación, la administración de los sacramentos, la iniciación de los jesuitas en los estudios, la formación de la juventud cartagenera y santafereña en clases abiertas a un personal externo.

8 ARSI, Congregaciones Provinciales, 52, 204v.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.

Aunque los jesuitas preferían el sistema de convictorios o internados, sin embargo eso no fue posible en el primer año por falta de espacio físico y de fondos para hacerlo, tanto en Cartagena como en Santafé.

En 1605, se realizó, por fin, el ideal del arzobispo Lobo Guerrero de fundar su seminario arzobispal y el de los jesuitas de tener su convictorio: ambas entidades unidas conformaron el Colegio-Seminario de san Bartolomé que fue fundado el 18 de octubre de 1605. Torres y Funes, con una visión clara que les permitía tener un discernimiento jesuítico basado en lo que veían como de mayor gloria de Dios y en la buena disposición de las autoridades del Nuevo Reino, se atrevieron a proponer que el Colegio de la Compañía, que habría de ser el Colegio máximo de la futura Provincia fundada en 1611, pudiera dar títulos académicos y que fuera, por tanto, universidad. Así comenzó a gestarse un sistema educativo que tendría ramificaciones por todo el Nuevo Reino.

Respecto a la formación del clero en los seminarios, fue definitivo el discernimiento, tanto por los jesuitas del Nuevo Reino como en Roma por el padre Aquaviva, sobre la conveniencia de comprometerse con la formación del clero secular: fue un compromiso secular que duró hasta 1767 cuando los jesuitas fueron expulsados del Nuevo Reino por el rey Carlos III. La historia del Colegio-Seminario de san Bartolomé y modernamente la del Seminario arquidiocesano de san Pedro apóstol, son el mejor testimonio de la oportuna colaboración apostólica de la Compañía con la arquidiócesis primada y con su clero y pueblo9 .

CONCLUSIÓN

Los memoriales de Torres y Funes para el General, para el Rey y para la Congregación General 6ª contenían otras propuestas estudiadas y meditadas, «en espíritu de oración según nos enseña el Santo Padre

9 Sobre el Colegio-Seminario de san Bartolomé hay una literatura amplia. Se pueden citar aquí: DANIEL RESTREPO, S J El Colegio de San Bartolomé (no obstante las inexactitudes tiene buena información documental), PACHECO JUAN MANUEL PACHECO, Op. cit., p. 118-131; JOSÉ RESTREPO POSADA , El Seminario conciliar de Bogotá, Bogotá 1940 (importante porque hace llegar su historia hasta los últimos tiempos. Valiosa su información sobre el Seminario arquidiocesano de san Pedro, heredero del de san Bartolomé).

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia

Ignacio»: por ejemplo, se solicitaba que la Viceprovincia se convirtiera en Provincia, como lo eran Perú y México; que la casa de Panamá fuera colegio o, si no, que se convirtiera en casa profesa, dentro del régimen de pobreza de esas instituciones jesuíticas y, naturalmente, con un número de personas suficiente para serlo. Así otras más. Pero ciertamente las tres líneas de apostolado, con los indígenas, los negros, los españoles y criollos, conformaron lo que bien se puede llamar el «primer plan apostólico de la Viceprovincia», aprobado en todas sus partes tanto por Roma como por España y practicado con rigor y devoción por los jesuitas de la Provincia que, como se ha dicho, fue constituida por el padre Aquaviva en 1611.

Ciertamente las tres líneas de apostolado, con los indígenas, los negros , los españoles y criollos, conformaron lo que bien se puede llamar el «primer plan apostólico de la Viceprovincia»

Ni Torres ni Funes lo vieron puesto en práctica; pero del primer discernimiento apostólico surgieron, entre otras obras de la mayor gloria de Dios: las misiones populares por todo el Nuevo Reino y las de los Llanos del Casanare, el Arauca, el Meta y el Orinoco con sus frutos de civilización y martirio; la obra santa y de repercusión mundial de Alonso de Sandoval, san Pedro Claver y muchos más que hicieron de los derechos de los esclavos el blanco de su apostolado y de su apostólica denuncia; el Colegio–Seminario de san Bartolomé, la Academia Javeriana y la corona de colegios por todo el Nuevo Reino; y la defensa y propagación de las diversas culturas que conforman la nacionalidad de esta parte del Mundo que hoy se llaman Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Discernimiento ignaciano para la mayor gloria de Dios. Elección que produjo frutos fecundos. Con realismo y agradecimiento podemos decir que «el dedo de Dios estaba allí», para glosar la frase del papa Paulo III al aprobar, el 27 de septiembre de 1540, la fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

José Alberto Mesa Baquero, S.I.

INTRODUCCIÓN

n las últimas décadas ha habido un interés creciente al interior de la Compañía de Jesús por redefinir la «Pedagogía ignaciana» y recrear la Ratio Studiorum que hiciera famosa la educación impartida por la Compañía de Jesús. Esta búsqueda de identidad pedagógica surgió después de años en los que, por la falta de lineamientos comunes la práctica pedagógica de los jesuitas se había diversificado grandemente y se sentía la necesidad de buscar unos elementos comunes. La Compañía de Jesús ha hecho diversos intentos para crear esta unidad, basada en la idea de una pedagogía ignaciana que pueda adaptarse a diversos tiempos, lugares y personas. Los documentos de las Características de la Educación de la Compañía de Jesús y el Paradigma Pedagógico Ignaciano responden a esta búsqueda.

* Licenciado en Educación y Diplomado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Magister en Psicología Educativa de la Universidad de Harvard de Cambrige. PHD en Filosofía y Edución en la Universidad de Columbia de New York. Actualmente Rector del colegio san José de Barranquilla. Esta ponencia fue presentada en el Encuentro Internacional de Archiveros e Investigadores del Nuevo Reino de Granada y Quito S. XVI, XVII y XVIII. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, marzo 23 al 26 de 2004. Documento Inédito que forma parte de las Memorias del Encuentro. Se puede reproducir citando al autor y como fuente el Archivo Histórico Javeriano «JUAN MANUEL PACHECO, S.J.». En este artículo se ha prescindido de la Bibliografía por ser extensa.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

San Ignacio de Loyola no tenía en mente una orden religiosa dedicada a la enseñanza

Sin embargo, yo quisiera hoy argumentar que la clave para continuar el proceso de renovación de la pedagogía ignaciana, radica en centrarnos más bien en los desarrollos pedagógicos exitosos y prometedores actualmente –estén donde estén– y no tanto en las discusiones en torno a lo que hicimos en los siglos anteriores. Quisiera argumentar que la pedagogía ignaciana existe como una práctica histórica flexible, que responde a una experiencia religiosa inspirada en san Ignacio de Loyola. Esta experiencia religiosa cumple dos funciones:

una función normativa, por la cual se constituye en criterio para decidir sobre la pertinencia o no de una práctica pedagógica;

una función teleológica, en cuanto esta experiencia religiosa brinda la finalidad última de la vida que orienta el quehacer pedagógico.

En este sentido la pedagogía ignaciana es un medio para llegar a un fin que se encuentra fuera de ella. Esta visión les permitió a los primeros jesuitas el ensamblar una pedagogía ecléctica a partir de elementos tomados de diferentes partes. Esta misma experiencia nos debe inspirar a hacer lo mismo hoy, mirando lo que los vecinos están haciendo y aprendiendo de aquellos que puedan aportarnos significativamente.

Hagamos ahora un breve recorrido para describir el criterio decisivo y la finalidad que orientan a la pedagogía ignaciana.

LOS ORÍGENES DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA

San Ignacio de Loyola no tenía en mente una orden religiosa dedicada a la enseñanza. Sus primeras intenciones se centraban en la creación de un grupo de amigos que querían gastar su vida al servicio del Evangelio y de la Iglesia en Tierra Santa. Este fue el sueño que alimentó por algún tiempo a los primeros compañeros. Pero Ignacio, hombre de profunda fe, que leía los acontecimientos en clave divina, descubre en la imposibilidad de ir a Jerusalén un llamado a servir a Dios de otra manera. Por eso, el peregrino, como se llamaba san Ignacio a sí mismo, decide

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

con sus compañeros ir a Roma a ponerse a las órdenes del Romano Pontífice «para que los emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas»1 .

Lo que para algunos podrían ser meras circunstancias para Ignacio son signos claros de la voluntad de Dios. El ir a Roma y ponerse a órdenes del Papa cambiará la vida de Ignacio y sus compañeros. Hasta ese momento los ha unido una estrecha amistad y una experiencia espiritual que los lleva a servir al prójimo en hospitales, en la predicación y en los Ejercicios Espirituales. En Roma el Papa les encomienda algunos trabajos en la ciudad. Los compañeros ven la necesidad de discernir sobre su futuro y dedican parte de la primavera de 1539 a deliberar sobre el asunto. Como resultado elaboran la Deliberatio primorum Patrum de constituenda Societate, en la cual deciden agruparse en obediencia en torno a uno de ellos. Todo ello desembocará en la Fórmula del Instituto aprobada en 1550 por el Papa Julio III que brindará una misión y una meta clara a la naciente orden religiosa. La Compañía de Jesús es fundada principalmente para emplearse en la defensa y propagación de la fe y en el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, sobre todo por medio de las públicas predicaciones, lecciones y cualquier otro ministerio de la palabra de Dios, de los Ejercicios Espirituales, la doctrina cristiana de los niños y gente ruda, y el consuelo espiritual de los fieles, oyendo sus confesiones y administrándoles los otros sacramentos. Y con todo, se empleen en la pacificación de los desavenidos, el socorro de los presos en las cárceles y de los enfermos en los hospitales, y el ejercicio de las demás obras de misericordia, según pareciere conveniente para la gloria de Dios y el bien común2 .

Fijémonos bien: 1) que la Compañía tiene una finalidad religiosa clara que se va a constituir en el criterio clave para asumir posteriormente el apostolado educativo; 2) se menciona el apostolado catequético con los niños que tendrá una gran importancia para Ignacio pero no hay mención alguna que haga pensar en instituciones educativas o educación formal.

1 Autobiografía 85.

2 Cfr. Constituciones 3.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

Sin embargo, algo sorprendente ocurre en los años siguientes. Ignacio acepta un poco a regañadientes primero, luego con gran entusiasmo el apostolado educativo3. En 1560, diez años después de aprobada la Fórmula del Instituto, como anota John O'Maley, la Compañía ha asumido la educación en los colegios como un ministerio tan importante que se le considera uno de los dos modos de ayudar al prójimo propios de la naciente Compañía e incluso le da una cierta prioridad sobre los otros4. En 1560 era Laínez el Prepósito General, el mismo que había propuesto originalmente la idea del apostolado de los colegios5. Pero ya antes Ignacio mismo había asumido con entusiasmo la nueva perspectiva apostólica que se habíaabiertoanteélyqueasumíacomorevelacióndelavoluntaddeDios6 .

No es nuestro interés aquí hacer un recorrido histórico por las causas que llevaron a los primeros jesuitas a dedicarse a los colegios. Nos interesa más bien mostrar que el criterio crucial para asumir el apostolado educativo fue un criterio netamente religioso: a través de la educación de la juventud en colegios y universidades los jesuitas se dieron cuenta que se llevaba a cabo de una manera privilegiada la finalidad original y siempre presente de servir a Dios y al prójimo. Así el Papa Gregorio XIII afirmará, de acuerdo con Charmot, que la educación en la Compañía de Jesús «se debe a una vocación divina; que es un gran beneficio de Dios y un tesoro espiritual para la Iglesia»7. En 1639, el P. General Vitelleschi declara que el apostolado educativo es «el medio principal que la divina Providencia ha puesto en manos de la Compañía para reformar el mundo»8 . Igualmente, el Papa Pío VII restableciendo la Compañía en el siglo XIX, argumentaba que «las urgentes peticiones que había recibido de restablecer la Orden se inspiraban todas en el vivo deseo existente en todas partes de ver a la juventud instruida y formada cristianamente por los

3 Cfr. WILLIAM V. BANGERT, Historia de la Compañía de Jesús, Santander 1981, 41. ALDEA QUINTÍN, Ignacio de Loyola en la Gran Crisis del Siglo XVI, Bilbao 1991, 342.

4 Cfr. JOHN W. O'MALLEY, The First Jesuits, Cambridge, Massachusetts 1993, 200.

5 Cfr. MIGUEL BERTRÁN-QUERA, La Pedagogía de los jesuitas en la Ratio Studiorum, San Cristóbal - Caracas 1984, 5.

6 Cfr. O'MALLEY, Op. cit., p. 201.

7 FRANÇOIS CHARMOT, Lapedagogía de los jesuitas: sus principios su actualidad,Madrid Sapientia 1952, 16.

8 Ibid., p. 19.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

No fue el amor al aprendizaje por sí mismo el que inspiró a Ignacio sino una devoción implacable y práctica al propósito que él podría servir

Jesuitas»9. El apostolado educativo se convierte en el más visible y conocido de los jesuitas. La famosa máxima de los jesuitas: Puerilis institutio renovatio mundi (la educación de los niños es la renovación del mundo)10 se repite por todas partes y numerosas peticiones se hacen desde distintas ciudades y gobiernos para que los jesuitas acudan a la formación de la juventud.

Los testimonios de la dedicación de los Jesuitas al apostolado educativo por razón del fruto evangélico que se puede esperar son numerosos. Todos ellos apuntan a demostrar que el interés de la Compañía por la educación responde a un interés apostólico y no estrictamente pedagógico. El P. Donohue explica:

No fue el amor al aprendizaje por sí mismo el que inspiró a Ignacio sino una devoción implacable y práctica al propósito que él podría servir. Este es el punto de vista ignaciano en que la finalidad de la educación está directamente gobernada por un concepto cristiano de la finalidad de la vida misma y la educación se realiza para servir el fin totalizante del amor a Dios y al género humano11 .

Desde el comienzo queda claro que la educación se concibe como un medio adecuado al servicio del fin apostólico que inspira a la Compañía.

Los primeros colegios fueron fundados con la intención de proveer educación para los jesuitas en formación. Se establecieron primero alrededor de las universidades más prestigiosas de la época. La intención era posibilitar una excelente formación académica a los nuevos jesuitas con un fin claramente apostólico: «servir al prójimo por el trabajo de la inteligencia»12. Los estudios no se conciben por una finalidad mera-

9 Ibid., p. 16.

10 BANGERT, Op. cit., p. 42.

11 ARTHUR F. MCGOVERN, Jesuit Education and Jesuit Spirituality: Studies in the Spirituality of Jesuits, 20/4 (September 1988) 25.

12 LUCE GIARD, Los primeros tiempos de la Compañía de Jesús: del proyecto inicial al ingreso en la enseñanza: Tradición Jesuita: Enseñanza - Espiritualidad - Misión (2003) 33.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual mente académica sino apostólica. Deben llevar a Dios, a descubrirlo en la vida, en la ciencia, en la historia. Hay una intención pragmática que parte de un criterio religioso. Por eso, cuando algunos no jesuitas solicitan estudiar en los colegios, la decisión se verá clara: dado que esto los puede beneficiar en su acercamiento a Dios y al mismo tiempo se cumple con la finalidad de servir al prójimo, no hay razón para impedir su ingreso. Poco después seguirá la fundación de colegios exclusivamente para laicos. Veamos esto con un poco más de detenimiento.

El primer colegio en el que enseñan los jesuitas es el colegio san Pablo de Goa (India), seguido por el colegio de Gandía en España en 1546 y de otros muchos. Se destaca entre ellos la fundación en 1548 del colegio de Mesina al que san Ignacio dedicó su interés personal. Destinó allí algunos jesuitas destacados, entre ellos al talentoso P. Jerónimo Nadal. Bertrán-Quera afirma que a partir de este momento «se reconocía como un apostolado propio de la Compañía, la enseñanza a los seglares en los Colegios jesuitas»13. La razón está, de acuerdo con O'Maley, manifestada en una carta del P. Polanco dirigida al P. Araoz «los compañeros laicos conseguirán los mismos beneficios del programa de estudio y las prácticas devotas que esperan para los mismos jesuitas»14. La razón es nuevamente apostólica, el bien que se puede derivar para los prójimos del apostolado educativo formal. Ribadeneyra lo expresa claramente:

Todo el bienestar de la cristiandad y de todo el mundo depende de la educación apropiada de la juventud15 .

En 1551 se funda en Roma el colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, que se convertirá en el modelo de todos los demás colegios. Los jesuitas son conscientes que su ingreso en el mundo de la educación formal implica necesariamente el pensar una pedagogía adecuada a la finalidad apostólica que los anima. Al principio Ignacio da libertad para que los colegios establezcan su propia pedagogía, de acuerdo a lo que les dé mejor resultado. Sin embargo, pronto el colegio de Mesina dirigido por Nadal se irá convirtiendo en el modelo de los otros. Nadal será el que

13 BERTRÁN-QUERA, Op. cit., p. 12.

14 O'MALLEY, Op. cit., p. 207.

15 Ibid., p. 209.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

introduzca el modus parisiensis en la pedagogía jesuítica. Nadal, como Ignacio y los primeros compañeros, se había formado en la Universidad de París y consideraba que el método allí practicado podría orientar los recién fundados colegios de la Compañía. A Partir de 1553 Nadal se convierte en visitador de España y Portugal y desde este puesto influirá notablemente para que el método del colegio de Mesina se vaya convirtiendo en el método de los otros colegios. Para Nadal era claro que la pedagogía jesuítica debía estar orientada de tal manera «que la piedad tenga el lugar de más importancia en los años de estudios, acomodada, es cierto, al régimen de estudio de los estudiantes»16. En este sentido Nadal asume los elementos pedagógicos de la Universidad de París pero los pone al servicio de la misión de la Compañía. Así, Nadal inaugura un modus operandi propio de la Compañía en cuestiones pedagógicas: aprender de los mejores métodos disponibles para adaptarlos a la finalidad propia.

Adoptar modelos pedagógicos exitosos

y enmarcarlos dentro de una visión educativa que los redimensiona y los potencializa

La pedagogía parisiense, como lo ha descrito el P. Codina, giraba en torno a algunas características propias: estudios sistemáticos y progresivos, un método acumulativo ordenado por cursos de acuerdo al nivel de conocimiento, importancia de la emulación y una gran disciplina entre otras17. Es verdad, que Nadal planteará una estructura de los estudios y un horario novedoso para la época, pero estrictamente Nadal no inventó una pedagogía, sino que retomó una pedagogía exitosa ya existente y la acomodó a las circunstancias y a la finalidad de la Compañía. Nadal tomó el método didáctico que había aprendido: explicación, repetición y disputa y lo aplica al plan de estudios humanista que ha diseñado. Esta es la genialidad de Nadal y de la Compañía: adoptar modelos pedagógicos exitosos y enmarcarlos dentro de una visión educativa que los redimensiona y los potencializa.

16 BERTRÁN-QUERA, Op. cit., p. 19.

17 Cfr. CARLOS VÁSQUEZ POSADA, La Ratio: sus inicios, desarrollo y proyección: Seminario Taller sobre la «Ratio Studiorum» (Cali, Pontificia Universidad Javeriana 1999) 4.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

En ningún lugar mejor que en la Parte IV de las Constituciones de la Compañía quedó plasmada la finalidad educativa que anima a los jesuitas:

Para ayudar a más conocer y servir a Dios nuestro Criador y Señor. Para esto abraza la Compañía los Colegios y también algunas Universidades18.

Todas las normas prácticas que se dan sobre los estudios responden a esta orientación. En este sentido, las Constituciones plantean una visión educativa donde prima el valor religioso al servicio del cual se pone toda la estructura educativa. Esta visión se repite en varias ocasiones:

Siendo el fin de la doctrina que se aprende en esta Compañía ayudar con el divino favor las ánimas suyas y de sus prójimos19 . Como sea el fin de la Compañía y de los estudios ayudar a los prójimos al conocimiento y amor divino y salvación de su ánimas20

La pedagogía ignaciana responde a una visión teleológica y por ello quien busque en ella un mero valor didáctico pierde el punto fundamental que orienta los esfuerzos educativos de los primeros jesuitas. Ellos ven en la educación y buscan en la pedagogía una herramienta eficaz para lograr su fin evangelizador. El criterio crucial viene de su visión espiritual: ¿De qué manera este método educativo puede contribuir al fin para el cual se ha fundado la Compañía de Jesús?

EL ELEMENTO ECLÉCTICO DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA

Como queda dicho, los jesuitas no fueron originalmente pedagogos en búsqueda de nuevos métodos en educación, sino hombres que movidos por su experiencia de fe, encontraron en la educación formal una manera privilegiada de compartir la experiencia fundamental, que había transformado su vida. Algunos como el P. Nadal y el P. Diego de Ledesma tenían dotes pedagógicas sobresalientes. Pero en general, como

18 Constituciones 307.

19 Ibid., n. 351.

20 Ibid., n. 446.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

lo afirma O'Malley, «los jesuitas crearon relativamente pocos de los componentes de su programa educacional, más bien ensamblaron estos componentes de una manera y a una escala que no se había hecho antes»21 . Muchos de estos componentes fueron tomados de la Universidad de París, otros de las diferentes tradiciones pedagógicas que encontraron. Lo novedoso fue que la combinación de estos elementos tomados, constituyó un estilo propio que pronto se conocería como el modus italicus al interior de la Compañía de Jesús y como el modo jesuítico al exterior de ella. Pero estrictamente «los jesuitas no inventaron métodos, propiamente hablando, sino que imprimieron una nueva vida a los que consideraban buenos, dándoles brillo y sentido»22. En este sentido los jesuitas asumieron una visión ecléctica de la pedagogía, tomando elementos de distintas partes y dándoles una orientación propia a partir del criterio religioso y la visión teleológica que los inspiraba. Por ello no es un misterio que propios y extraños tengan gran dificultad en describir la pedagogía jesuítica y muchas veces se contenten con enumerar los pasos metodológicos o las reglas de la Ratio Studiorum. Describir la pedagogía jesuítica no se puede hacer a la manera como se describe la pedagogía de Isócrates, Rousseau o Dewey. La pedagogía jesuita no se constituyó, como lo afirma Jean Paul Laurant, en una corriente pedagógica aparte23. Más bien fue una organización altamente exitosa que asumió los avances pedagógicos de su época, a partir de una visión espiritual teleológica que le brinda sus objetivos. La misma Compañía de Jesús lo reconoce al afirmar que la Ratio Studiorum

No es tanto un trabajo original, cuanto una buena colección de los métodos educativos más eficaces de aquel tiempo, experimentados y adaptados a los fines de los colegios de la Compañía24 .

Lo que suelen describir los libros de historia de la pedagogía sobre los jesuitas es muy poco para el impacto que la educación jesuítica tuvo

21 O'MALLEY, Op. cit., p. 225.

22 JEAN PAUL LAURENT, La pedagogía contemporánea en el marco de la educación jesuita: Tradición Jesuita: Enseñanza - Espiritualidad - Misión (2003) 81.

23 Ibid., p. 81.

24 COMPAÑÍA DE JESÚS, Características de la educación de la Compañía de Jesús, Bogotá 1987, n. 192.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual en el mundo, especialmente en Europa y América Latina. El mundo no había conocido un sistema tal de colegios y universidades. En el siglo XVIII la Compañía contaba con 1180 establecimientos educativos25. No había otra organización con semejante red. «Fue el primer sistema educacional de este tipo, que el mundo había conocido»26 .

Y no era solamente el número. Los colegios tenían una bien ganada fama por su calidad educativa. No en vano Descartes recomendaba a sus amigos el colegio jesuita de La Flèche como aquel donde se brindaba la mejor educación de la época27. Así mismo, el filósofo inglés Francis Bacon afirmaba en el siglo XVII: «En pedagogía la regla más breve sería: consulte a los Colegios de los Jesuitas porque nada mejor ha sido puesto en práctica»28 .

En 1993 la Compañía de Jesús declara al publicar el Paradigma Pedagógico Ignaciano: «La Pedagogía Ignaciana desde sus comienzos ha sido ecléctica en la selección de métodos de enseñanza y aprendizaje»29 . Nótese que la Compañía ha sido ecléctica en los métodos no en los fines. Por eso, reconoce el documento que a través de los siglos los jesuitas han buscado en los desarrollos pedagógicos del momento, los medios más adecuados para el fin espiritual que reúne a la Compañía, acudiendo a distintas fuentes y usando de ellas con libertad y creatividad30 .

Es verdad que la visión ecléctica de los jesuitas los llevó a ser inventivos e introducir una serie de innovaciones pedagógicas desconocidas para la época. Laurent anota cuatro áreas en la que los jesui-

25 Cfr. ANTONELLA ROMANO, Modernidad de la Ratio Studiorum (Plan razonado de los estudios): Génesis de un texto normativo y compromiso con una práctica docente: Tradición Jesuita: Enseñanza - Espiritualidad - Misión (2003) 46.

26 COMPAÑÍA DE JESÚS, Op. cit., n.193.

27 Cfr. BANGERT, Op. cit., p. 158.

28 VÁSQUEZ POSADA, Op. cit., p. 11.

29 COMPAÑÍA DE JESÚS, Pedagogía ignaciana: Un planteamiento práctico, Santafé de Bogotá, D.C. 1993, n. 7.

30 «Una característica constante de la Pedagogía Ignaciana es la continua incorporación sistemática de aquellos métodos, tomados de diversas fuentes, que puedan contribuir mejor a la formación integral, intelectual, social, moral y religiosa de la persona» Ibid. n. 8.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

La Compañía se convierte en precursora de la educación centrada en el estudiante y de toda la pedagogía activa que se ha impuesto en la cultura occidental

tas fueron particularmente creativos: «la selección de los contenidos, la arquitecturadel tiempo, el lugar de los ejercicios, y la evaluación»31 .

Elcriteriocrucialyla visiónteleológica de la pedagogía jesuítica hay que buscarlas en los Ejercicios Espirituales. Es este el libro de pedagogía por excelencia de la Compañía. Allí se plasma el principio rector de la pedagogía ignaciana: facilitar el encuentro del discípulo con el único Maestro (Dios), ayudarlo para que entablen una relación de intimidad. En palabras más pedagógicas: se asume una pedagogía activa en la que la trabajo del educador se concibe como la de facilitador. El alumno debe encontrar la verdad por sí mismo. En todos los escritos de jesuitas sobre educación sobresale esta característica de preocupación y conocimiento de cada estudiante en su individualidad. En este sentido, la Compañía se convierte en precursora de la educación centrada en el estudiante y de toda la pedagogía activa que se ha impuesto en la cultura occidental. Precisamente, se asume el modus pariensis porque este posibilita que el alumno logre el dominio de un determinado saber. Las repeticiones, discusiones y ejercicios estaban todos orientados a este fin. Por ello, originalmente los jesuitas practicaban la «promoción automática» que estamos redescubriendo actualmente, pues los exámenes estaban diseñados para diagnosticar quien había logrado un determinado aprendizaje y podía continuar al curso siguiente (entendido no como grupo sino como un cuerpo de conocimientos para ser aprendidos)32 .

En los Ejercicios encontramos la formulación del Principio y Fundamento que se constituye en el fin último que orienta la vida cristiana: todo es creado para la plenitud de la vida humana en relación a Dios. De ahí se deriva el criterio más importante para discernir la vida: debemos escoger lo que más nos conduzca a este fin y rechazar lo que nos aparta

31 LAURENT, Op. cit., p. 81.

32 O'MALLEY, Op. cit., p. 217.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual de él33. La educación formal se concibe, desde esta perspectiva, como un medio privilegiado para acercarse a este fin último de la vida, de encontrar a Dios en todas las cosas. Los primeros jesuitas diseñaron la Ratio Studiorum con esta finalidad en mente, buscando los métodos pedagógicos mejores de la época y diseñando un plan de estudios de acuerdo a la división del saber propia de su época: gramática y retórica al comienzo, física y filosofía después y, finalmente, el estudio de la Escritura y la Teología. Todos los estudios deben llevar a que el estudiante se maraville ante la obra de Dios y se reconozca como su criatura.

LA TRADICIÓN VIVA DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA

La Ratio Studiorum estuvo vigente hasta la supresión de la Compañía en 1773. Antes vimos que cuando el Papa Pío VII restableció la Compañía en 1814, argumenta la necesidad de la educación de la juventud a que tan notablemente había contribuido la Compañía de Jesús. Pronto se vio la necesidad de recuperar la Ratio Studiorum pero adaptándola a los nuevos tiempos que corrían. No se podía ignorar que el ambiente cultural y político del mundo había cambiado drásticamente a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración y los nacientes nacionalismos.

El P. General Rothaan promulgó en 1832 una nueva Ratio que conservaría siempre su carácter provisional y que no tenía diferencias muy de fondo con la anterior. Ya desde entonces se entendía que volver a la unidad planteada por la Ratio del P. Acquaviva de 1599 era imposible pues el nuevo panorama cultural había introducido los conceptos de nacionalismo, educación pública y desarrollo científico que exigían otros parámetros.

Sin embargo, es importante anotar que estas dificultades que imposibilitaban una nueva Ratio nunca fueron obstáculo para que la Compañía se empeñara con nuevo vigor por el apostolado educativo, ya que lo que había entrado en crisis era la metodología pedagógica anterior, pero no la finalidad y la pertinencia de la educación para alcanzar dicha

33 Cfr. Ejercicios Espirituales 23.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

finalidad. La fe de los jesuitas en las posibilidades del apostolado educativo no había disminuido, pero sí había una conciencia clara de explorar nuevas posibilidades pedagógicas más acordes con los tiempos, lugares y personas que la nueva Compañía afrontaba.

Durante los siglos XIX y XX tanto los superiores generales jesuitas como algunas de las Congregaciones Generales, intentaron redactar una nueva Ratio Studiorum. Pero como hemos visto las nuevas circunstancias harán imposible que esto suceda. Más bien, los jesuitas se irán adaptando a las circunstancias y legislaciones educativas de cada país dando origen a muy diversas pedagogías.

El reto será cómo mantener una cierta unidad e identidad en medio de la necesaria diversidad impuesta por las nuevas circunstancias. Este reto ha llevado a que en las últimas décadas la Compañía formule unos documentos corporativos que tratan de explicitar aquello que se puede identificar como pedagogía ignaciana. Los documentos característicos de la educación de la Compañía de Jesús y el paradigma pedagógico ignaciano responden a este propósito. Allí se reconoce que,

A través de los siglos se han ido integrando en la pedagogía de la Compañía un buen número deotrosmétodos específicosdesarrollados máscientíficamente por otros educadores, en tanto en cuanto ayudan a los fines de la educación de la Compañía34

Se reconoce una vez más el carácter ecléctico y pragmático de la visión educativa de la Compañía. Estos documentos buscan garantizar que la diversidad metodológica y pedagógica que necesariamente imponen las realidades educativas actuales no nos hagan olvidar el carácter teleológico que orienta nuestra práctica y que constituye,

El modo nuestro de proceder: es decir, la inspiración, los valores, las actitudes y el estilo que han caracterizado tradicionalmente la educación de la Compañía y que deben ser característicos de cualquier centro educativo verdaderamente jesuítico hoy35 .

34 COMPAÑÍA DE JESÚS, Pedagogía ignaciana..., Op. cit., n. 8.

35 COMPAÑÍA DE JESÚS, Características..., Op. cit., n. 9.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

Los documentos vuelven nuevamente a ratificar el carácter apostólico y afirman que la «meta es siempre descubrir a Dios, presente y activo en la creación y en la historia»36. Es verdad, que la finalidad se presenta también en un lenguaje más actual con la fórmula del P. Arrupe: formar hombres y mujeres para los demás, y bajo la insistencia de la formación integral que necesariamente pasa por «el servicio de la fe, de la que la promoción de la justicia es un elemento esencial»37 .

El Documento de las Características señala 28 peculiaridades que sirven para definir la identidad distintiva del apostolado educativo de la Compañía. Se debe entender como la descripción de la visión ignaciana de la pedagogía. Como tal no es un documento que describe una pedagogía. De hecho muchas y muy diversas pedagogías pueden aceptarse desde esta visión. Más bien lo que busca el documento es actualizar a la situación histórica presente a la visión ignaciana que sirve de criterio decisivo y de marco teleológico para la propuesta actual. El documento no describe una metodología concreta que pueda llamarse ignaciana. Más bien invita a que respondiendo a los retos de cada región los jesuitas decidan la pedagogía más conducente al fin. Otra vez ratifica que lo ignaciano es:

La meta es siempre descubrir a Dios, presente y activo en la creación y en la historia

El espíritu común y la visión de Ignacio… que hicieron posible que los colegios de los jesuitas del siglo XVI desarrollaran unos principios y unos métodos comunes38 .

El documento del Paradigma Pedagógico Ignaciano se escribe en 1993, 7 años después de las Características, «como respuesta a las numerosas solicitudes recibidas en orden a formular una pedagogía práctica que sea coherente» con estas. Sin embargo, es necesario clarificar qué se entiende por pedagogía práctica en este caso. El documento deja bien en claro que no se trata de crear una nueva Ratio Studiorum. El PPI

36 Ibid., n. 39.

37 COMPAÑÍA DE JESÚS, Pedagogía ignaciana..., Op. cit., n. 17.

38 COMPAÑÍA DE JESÚS, Características..., Op. cit., n. 198.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

es más bien un estilo metodológico, un modo de proceder que ayuda eficazmente al logro de los fines de la educación jesuítica. Los documentos dejan en libertad la escogencia de las pedagogías y metodologías que puedan contribuir mejor a lograr los fines propuestos a la educación. Desde su publicación este documento ha tenido problemas en su aplicación. Algunas veces se ha asumido como una metodología pues sus momentos –contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación– parecieran invitar a ello. Sin embargo, pienso que es más bien una metapedagogía, es decir, una visión práctica que permite evaluar y orientar unapedagogía desdela visiónignaciana. Setrata degarantizar quecuando se utilice una metodología o pedagogía determinada se respete la dinámica propia de la experiencia ignaciana plasmada en los Ejercicios Espirituales: comenzar con la situación actual (contexto) en la que se halla la persona para que a través de la experiencia la persona llegue a enriquecer su vida conscientemente. Es verdad que al principio se utilizó como una metodología que se debía seguir en el salón de clase; pero a pesar de lo que al principio apareció como una gran novedad, el conocimiento actual y las metodologías propias de cada ciencia impiden que se haga una aplicación fundamentalista del PPI. Se trata de garantizar una dinámica que puede y debe realizarse con metodologías diferentes de acuerdo a los resultados que las investigaciones en las ciencias sociales, especialmente la sicología educativa van dando. La educación jesuítica debe buscar los métodos más avanzados que respeten el criterio y la visión teleológica propia de la Compañía. En esta búsqueda deben seguirse practicando la creatividad y la audacia que caracterizó a los primeros jesuitas al adaptar los progresos pedagógicos de su época.

LA EXPERIENCIA EN COLOMBIA

En Colombia la Compañía de Jesús ha tenido una rica experiencia en la elaboración de una pedagogía ignaciana que responda al criterio y a la visión teleológica y que al mismo tiempo asuma los desarrollos más recientes en la pedagogía y las ciencias sociales y humanas en estas últimas décadas. Vale la pena que le demos una rápida mirada ya que ello nos puede servir para ilustrar cómo el criterio decisivo y la visión teleológica han sido aplicadas en nuestro país.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

Los colegios en Colombia comenzaron una renovación significativa a partir, por una parte, del llamado del P. Arrupe en 1980 a renovar la educación de la Compañía; y, por otra parte, de la renovación en la visión pedagógica que se estaba dando en Colombia en ese momento. Los jesuitas asumieron con entusiasmo la Educación Personalizada propuesta por el P. Pierre Faure S.J. y por varios pedagogos españoles. Un grupo de pioneros jesuitas colombianos vieron en ella la posibilidad de actualizar la propuesta educativa, de acuerdo al énfasis de las pedagogías modernas en la educación centrada en la persona, respeto por la individualidad y la actividad. Este esfuerzo resultó en una propuesta novedosa en Colombia que ayudó a renovar la educación del país. No hay duda que a través de la reflexión filosófica en torno a la persona, y las propuestas de renovación metodológica de la Educación Personalizada, la pedagogía jesuítica en Colombia cambió grandemente. De un método más centrado en los contenidos se pasó a un método centrado en el aprendizaje activo que incorpora los avances pedagógicos planteados por Montessori. Los que hemos presenciado los cambios desde nuestros años de colegio sabemos bien que estos no han sido pocos. Hoy la educación personalizada se ha popularizado hasta tal punto que difícilmente se encuentra un colegio que diga no practicar este enfoque. Pero en su momento los jesuitas fueron pioneros en ello.

La Educación Personalizada encajó fácilmente dentro de la propuesta jesuítica ya que en sus raíces mismas contaba con una inspiración cristiana de la vida. Por ello, los jesuitas no encontraron mayor dificultad en reemplazar los antiguos métodos, por unos nuevos que actualizaban la finalidad de la vida plena pregonada en los Ejercicios Espirituales. Es verdad, que la renovación no fue meramente metodológica ya que la educación personalizada se inspiraba en una visión filosófica de corte existencialista. Pero igualmente esta visión filosófica, inspirada en Emanuel Mounier39, encuadrabaclaramenteconlarenovacióndelaIglesia y la Compañía que buscaban expresarse en un lenguaje más acorde con la sensibilidad moderna.

39 Cfr. EMMANUEL MOUNIER, Manifiesto al servicio del personalismo: personalismo y cristianismo, Madrid 1976.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

Luego de la Educación Personalizada vino en la década de los 80 el asumir la propuesta de la sicología educativa inspirada en Jean Piaget y su enfoque constructivista. Nuevamente los jesuitas asumieron con entusiasmo una pedagogía que contaba con el respaldo de investigaciones serias en el campo del desarrollo cognitivo y que tenía implicaciones importantes para el diseño del proceso enseñanza-aprendizaje, especialmente en la escuela primaria. La visión de un ser humano interactivo que construye su conocimiento, al actuar sobre el medio ambiente encuadra muy bien tanto con la visión filosófica de la Educación Personalizada, como con la visión ignaciana del ser humano que construye responsablemente la historia a partir de su libertad. Es verdad que no todos los elementos del constructivismo encuadran fácilmente con la visión ignaciana, especialmente el constructivismo moral de Lawrence Kohlberg40 con su énfasis individualista que desplaza la dimensión comunitaria a un segundo plano41. Sin embargo, en líneas generales este enfoque posibilita la renovación de la pedagogía ignaciana de acuerdo a las investigaciones actuales.

Así mismo, los jesuitas colombianos hemos hecho esfuerzos por integrar los lineamientos de las Características y el PPI, junto con la reflexión de la situación concreta de Colombia creando una propuesta pedagógica que responda a los retos presentes de violencia, injusticia, marginación, equidad de género, desarrollo afectivo y globalización42. No en todo hemos sido capaces de responder con la misma oportunidad y creatividad. Pero sin duda, hemos entrado en una dinámica de cambio y de actualización que se asemeja a la emprendida por los primeros jesuitas, para responder a los retos de su época desde la experiencia espiritual que los convocaba.

40 Cfr. LAWRENCE KOHLBERG, The Philosophy of Moral Development, San Francisco 1981.

41 Cfr. JOSÉ ALBERTO MESA, Reassessing Moral Education from the Perspective of the Predicament between the Individual and the Community, Columbia University, 2003.

42 Cfr. ASOCIACIÓN DE COLEGIOS JESUITAS DE COLOMBIA, Renovación Ignaciana, Santafé de Bogotá 1995.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual

EL FUTURO DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA

Es necesario ante todo, esforzarse en elegir lo mejor entre las cosas existentes

Desdeque Ignacioaprobóelprimer colegioparaseglares en Mesina en 1548 y la promulgación oficial de la Ratio Studiorum en 1599 pasaron 51 años de observación, experimentación y adaptación. Es este tiempo de experimentación lo que mejor puede definir la nueva situación de la pedagogía ignaciana hoy. Los nuevos desarrollos científicos y humanos en todos los campos hacen pensar que la necesidad del cambio y la adaptación se han vuelto una constante. No es posible soñar con una nueva Ratio que recoja definitivamenteun mododeprocedereducativo. Los jesuitas y los que trabajan con nosotros hombro a hombro en la tarea educativa hemos de acostumbrarnos a vivir a la intemperie, a hacer camino al andar, siempre dispuestos a evaluar las pedagogías que utilizamos actualmente de acuerdo a los desarrollos de las ciencias y la educación buscando con criterio ignaciano aquellas que másconduzcanalfinúltimodellevar alaplenitudhumanaloseducandos. Tendremosque estar siempredispuestosa mirarhaciaafuera paraaprender de aquellos que pueden ofrecernos caminos más eficientes, más sólidos y exitosos para el aprendizaje y el dominio de las habilidades y destrezas que se necesitan para la vida plena y feliz. Hay que seguir el consejo de la Ratio Studiorum de 1586: «es necesario ante todo, esforzarse en elegir lo mejor entre las cosas existentes»43 .

Evidentemente, los jesuitas dialogaremos con nuestra propia tradición pedagógica para mantener una tradición viva. Pero no es en la reproducción de lo que hicimos bien anteriormente lo que nos dará mejor resultado, sino más bien mirar a nuestro alrededor para de manera ecléctica diseñar procesos de aprendizaje renovados. En ello siempre tendremos la ayuda de la visión ignaciana para tener un criterio de selección en la vasta cantera de la pedagogía actual. No nos interesa una pedagogía por el solo hecho de ser nueva, sino por el hecho de responder mejor al criterio y al parámetro teleológico que nos orienta. Por eso, en el

43 LAURENT, Op. cit., p. 81.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

José Alberto Mesa Baquero, S.J.

pasado reciente rechazamos pedagogías inspiradas en sicologías conductistas que concebían al hombre como una máquina de estímulos y respuestas; o metodologías que servían a visiones autoritarias de derecha o izquierda. Nuestro eclecticismo no es ausencia de horizontes sino flexibilidad en los medios.

Hoy necesitamos mirar con mayor atención nuevos desarrollos que están revolucionando la pedagogía y que son, al menos inicialmente, compatibles con nuestra visión. Me refiero a propuestas como las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner; la Escuela Inteligente de David Perkins; la propuesta feminista de la educación moral del cuidado de Nel Noddings; las propuestas de los neopiagetianos como la de Kurt Fischer que presentan un gran potencial de renovación pedagógica de acuerdo a las investigaciones científicas más serias y respetadas actualmente. Todas ellas pueden aportar elementos importantes para la pedagogía ignaciana, de la misma manera como el modus parisiensis aportó al comienzo de la Compañía o la educación personalizada lo ha hecho en estas últimas décadas.

Colegio Mayor de san Bartolomé 1604-2004

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34

Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad

Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad.

IV Centario de la Llegada de los Jesuitas a Colombia

José del Rey Fajardo,

S.I.*

EL LEGADO DE IGNACIO DE LOYOLA

l 31 de julio de 1556 fallecía en Roma el Padre Maestro Ignacio, vasco de voluntad libre, cabeza clara, espíritu firme, salud quebradiza, trabajador incansable, lúcido hasta en el refinamiento de la simpatía, en fin, alma endiosada, visionario de utopías y arquitecto de una organización planetaria… tenía 65 años y había fundado la Compañía de Jesús 16 años antes1. Como legado dejaba 938 miembros2, un centenar de residencias y casi 50 colegios3 distribuidos en tres mundos: Europa, Asia y América.

* Doctor en historia; Licenciado en filosofía y letras, y en Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en letras y Licenciado en humanidades de la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela. Esta ponencia fue presentada en el Encuentro Internacional de Archiveros e Investigadores del Nuevo Reino de Granada y Quito S. XVI, XVII y XVIII. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, marzo 23 al 26 de 2004. Documento Inédito que forma parte de las Memorias del Encuentro. Se puede reproducir citando al autor y como fuente el Archivo Histórico Javeriano «Juan Manuel Pacheco, S.J.» En este artículo se ha prescindido de la Bibliografía por ser extensa.

1 Son innumerables las biografías de Ignacio de Loyola. Recomendamos a RICARDO GARCÍAVILLOSLADA, San Ignacio de Loyola: nueva biografía, (BAC 28), Madrid 1986. Y para una información global de la vida y obra de Ignacio de Loyola: IGNACIO IPARRAGUIRRE, CÁNDIDO DE DALMASES y MANUEL RUIZ JURADO, Obras de san Ignacio de Loyola, Madrid 1991.

2 LUCE GIARD, Les jésuites à la Renaissance, París 1995, XIII.

3 Ibid., p. XXI. Cfr. LÁSZLO POLGÁR, Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jesús 19011980, Roma 1980.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81

José del Rey Fajardo, S.J.

Se fue solo, como solo había salido treinta y cuatro años antes de su casa-torre de Loyola en Guipúzcoa. Un verdadero hombre de Dios, siempre está solo a la hora de la verdad y en su soledad había escrito la última línea de su biografía: a mayor gloria de Dios. Morir sin ser sentido, con las manos llenas4 .

Al conocer la noticia de la muerte del P. Ignacio quien interpretó de forma serena y profunda el sentir general romano fue el cardenal de la Cueva, quien se apresuró a manifestar: «La cristiandad ha perdido una de las cabezas más señaladas que en ella había»5 .

Ciertamente son muchos los juicios propicios y adversos que se han emitido sobre el fundador de la Compañía de Jesús6, el cual, en definitiva, es juzgado por los historiadores porque abrió nuevos derroteros a la historia de la Iglesia.

El culturalista rumano René Fülöp Miller escribía en 1929:

Quizá solamente en los tiempos más recientes se nos presenta en cierto sentido el ejemplo de una personalidad histórica de naturaleza emparentada con la de Loyola… Tan sólo el pensamiento de Lenín ha revolucionado tan profundamente, y en modo parecido al de Loyola, toda la Humanidad. Estos dos hombres, el celador de la fe en el siglo XVI y el gran ateísta del siglo XX, se acercaron a los profundos problemas de la naturaleza humana con la misma férrea resolución; no se contentaron con pequeñas alteraciones de superficie, sino que atacaron al cerebro, a la fe, al mundo de las ideas, logrando domeñar completamente las voluntades de sus discípulos, modelándolas a su arbitrio7 .

Pero será el catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad de Innsbruck, Hugo Rahner, quien se introduzca en el alma de este enigma histórico:

4 Cfr. ROSENDO ROIG, Yñigo de Loyola: Vida en sociedad, soledad y Compañía, Bilbao 1978, 394-395.

5 HUGO RAHNER y E. LARRACOECHEA, Ignacio de Loyola, Bilbao 1962, 329.

6 Cfr. JOAQUÍN IRIARTE, Loyolaante laintelectualidadno-católica: Razóny Fe 696-701(1956) 71-96.

7 RENÉ FULOP MILLER,Machtund geheimnisder Jesuiten:Kulturhistorische Monographie, LeipzigZürich 1929, 31.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81

Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad

A Ignacio y a su obra los entiende tan sólo el que penetra en la hondura escondida donde las ingentes fuerzas de su vida activa quedan sueltas en el íntimo encuentro con Dios. La acción de Ignacio y de su Orden en la Iglesia, en política, en cultura, en su misión por todo el mundo es en último término un resultado de su vida espiritual. Pues los grandes hechos de la historia comienzan siempre en el centro silencioso de un corazón8 .

Enconsecuencia,desentrañar «lahistoria de las fuerzas subterráneas del ideal» que Ignacio quiso dejar en herencia a su Orden, supone asomarse a los misteriosos encuentros que sostuvo con Dios, pues en definitiva toda revolución comienza en el silencio de un corazón iluminado. Las ilustraciones del espíritu le habían llevado a redactar el modelo de todo su ejercicio futuro.

Loyola entendió que lo que más necesitaba el hombre era, sin duda, justicia y amor, pero para conseguirlo era preciso encontrar antes el sentido para su vida

Enefecto,ladisponibilidaddeljesuita de los siglos XVI, XVII y XVIII para participar e integrarse en todos los frentes de la ciencia y la cultura hizo que dejaran honda huella en la historia de las gentes. Pero como anota Rafael Olaechea:

Huellas y efectos que causaban, por igual, la admiración y el odio, la oposición y el respeto, la reticencia, la apología o la calumnia (pero nunca la indiferencia) como jamás los ha producido ninguna agrupación católica, al igual que tampoco ninguna ha recibido tantos ataques por parte de los adversarios de la Iglesia católica, ni ha conocido en el interior de ésta tantos sinsabores y humillaciones, incluida la mayor de todas: su supresión en 17739 .

El hijo de Loyola entendió que lo que más necesitaba el hombre era, sin duda, justicia y amor, pero para conseguirlo era preciso encontrar antes el sentido para su vida. Y en su torturada búsqueda interior

8 HUGO RAHNER, Ignacio de Loyola y su histórica formación espiritual, Santander 1955, 11-12

9 RAFAEL OLAECHEA, Historiografía ignaciana del siglo XVIII. JUAN PLAZAOLA, Ignacio de Loyola y su tiempo, Bilbao 1992, 66.

Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81

José del Rey Fajardo, S.J.

redacta el libro de los Ejercicios Espirituales10 que se identifica con el ser y el pensar de este tesonero peregrino, quien, tras una «travesía de fuego» –conceptuará Lacouture– en medio de consolaciones y desolaciones, de tempestades de escrúpulos y de tumultos de mociones internas, llegará al éxtasis espiritual y desde esta cátedra participará desde hace cuatro siglos «en la vida de innumerables individuos que buscan una ascesis y un contacto con lo divino»11 .