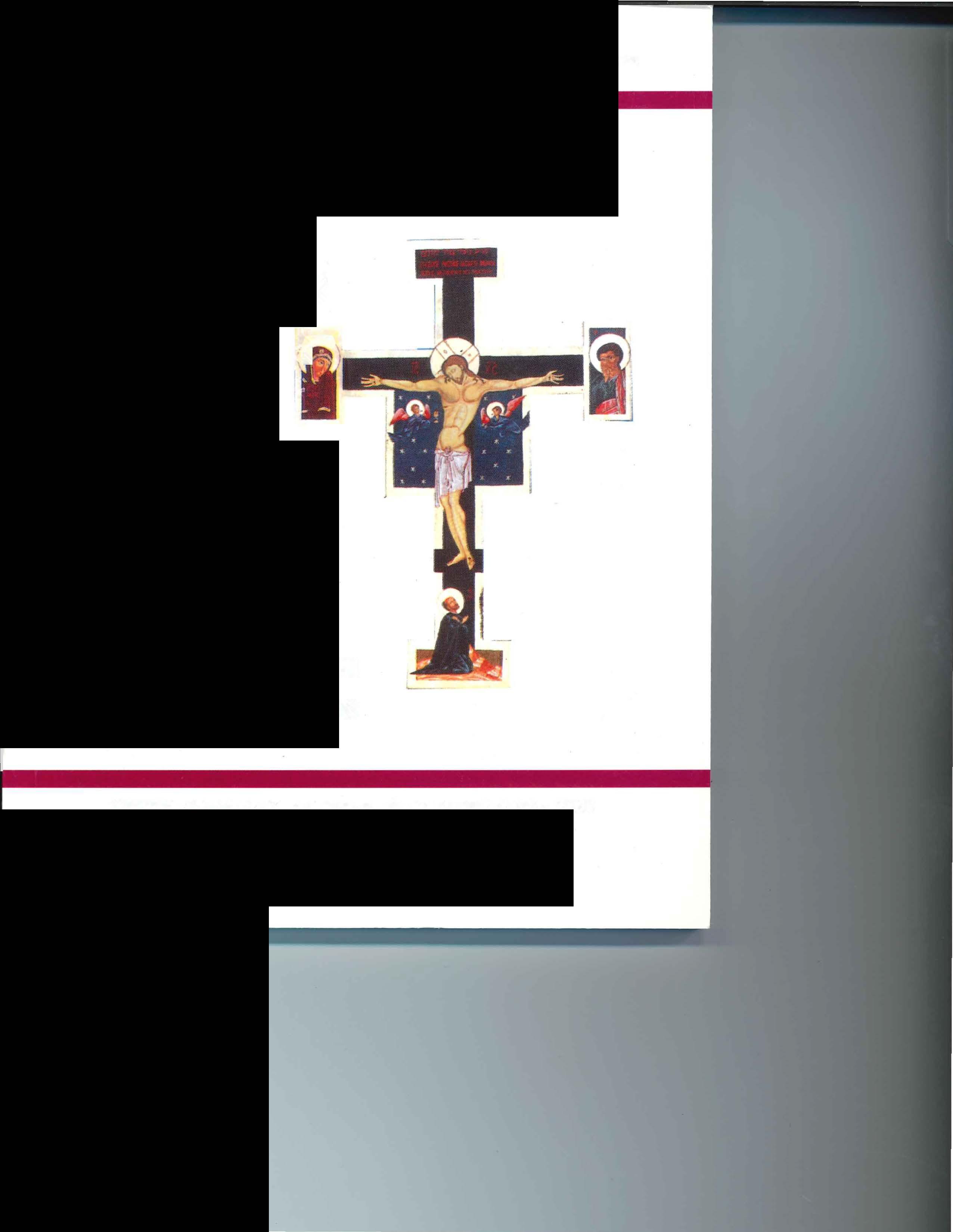

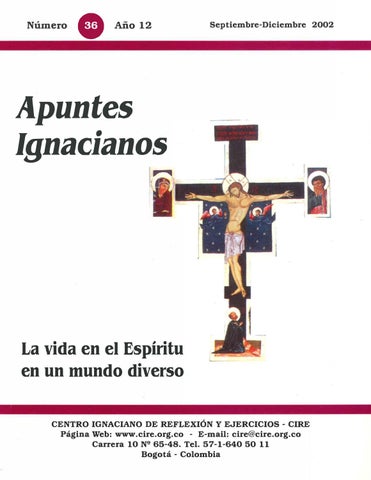

Director Carátula

Darío Restrepo L.

Consejo Editorial

ISSN 0124-1044

G.Drance, S.I., USA

Diagramación y Javier Osuna composición láser

Iván Restrepo

Hermann Rodríguez

Ana Mercedes Saavedra Arias

Secretaria del CIRE

Tarifa Postal Reducida: Impresión:

Número 912 - Vence Dic./2002Editorial Kimpres Ltda.

Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80

Redacción, publicidad, suscripciones

CIRE - Carrera 10 N° 65-48

Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93

Página Web: www.cire.org.co

Correo electrónico: cire@cire.org.co

Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)

Colombia: Exterior: $ 35.000 $ 45 (US)

Número individual: $ 12.000

Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús

Cheques: Juan Villegas

Número 36 Año 12

Septiembre-Diciembre 2002

CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE

Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 57-1-640 50 11

Bogotá - Colombia

Buscar y hallar a Dios ................................................. 3

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

La oración de Jesús en los Evangelios ..........................

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

La Eucaristía: pan de esperanza para un pueblo peregrino .........................................................

Guillermo Zapata Díaz, S.I.

18

48

La formación inicial y permanente en clave de refundación .................................................... 73

Víctor M. Martínez Morales, S.I.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002)

Claver, la confesión y los casos de conciencia ............................................................

Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno ........................................................

Misael Kuan Bahamón, S.I.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002)

En medio del caos inicial, Dios creó el «cosmos» mientras el Espíritu planeaba sobre la oscuridad y el abismo. Un Espíritu ordenador y organizador por medio del aliento vital (spiritus). Hoy, después de millones de años de la creación inicial, todavía los humanos desordenamos este cosmos maravilloso, como consecuencia del desconcierto personal. Pero el Espíritu no cesa de ser el «Creator Spiritus», el que renueva la faz de la tierra y el corazón de los hombres y mujeres de nuestro planeta.

La «espiritualidad», acción del Espíritu en nosotros, renueva permanentemente la vida interior y la vida de relaciones, la contemplación y la acción, la creación y el mundo nuevo. Un mundo sin Espíritu, una acción sin ánima están llamados a convertirse otra vez, tarde o temprano en el caos original. En una existencia contrastante donde presenciamos la lucha del bien y del mal, donde somos tentados por el pesimismo radical, necesitamos abrir los ojos del corazón para ver la invisible acción del Espíritu del Señor que renueva constantemente la faz de la tierra.

Al pluralismo de los hechos y acontecimientos vitales corresponden los distintos enfoques de una única espiritualidad. Por eso hay que «buscar y hallar a Dios» que se deja encontrar en todas las cosas, como nos lo presenta Luis Raúl Cruz por el camino de los Ejercicios Espirituales. Hermann Rodríguez nos conduce al modelo y fuente de toda oración: «la oración de Jesús» y en ella, las enseñanzas de Jesús sobre esta rela-

Apuntes Ignacianos 36 (septiembe-diciembre 2002) 1-2

Presentación

ción con Dios, para terminar con una aproximación teológica a la misma. «La eucaristía es el pan de esperanza para un pueblo peregrino», nos recuerda Guillermo Zapata. Solo la comunión con el crucificado y unidos en su sangre podremos llegar a una esperanza inconmovible.

El Espíritu, fuente del carisma religioso invita a la Vida Consagrada a volver perennemente a sus orígenes para recibir plenamente sus dones. Víctor M. Martínez nos habla de «la formación inicial y permanente en clave de refundación». Este Espíritu actúa en la persona del consagrado a través de sus carismas personales, como actuaba en Pedro Claver a través del ministerio de la reconciliación, según Tulio Aristizábal. Pero actúa también en las instituciones de ayer y de hoy. Es la reflexión que nos ofrece Misael Kuan con la historia sobre la «Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno». Un solo Espíritu en la pluralidad de mundos y de tiempos que pasa a través de la espiritualidad del Evangelio.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 1-2

Buscar y hallar a Dios

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I. *

Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su Resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como él en su muerte. Flp 3,10

Dios es la alteridad por excelencia. En Jesús vemos al Padre.

La relación con el Dios que Jesús ha mostrado es confiada y sencilla. Se mueve entre la ausencia-presencia, palabra-silencio, oscuridad-luz, tierra fértil-desierto. Es un Dios que presenta la alegría de la misericordia, la incondicionalidad, el amor gratuito y el compromiso histórico. Es un Dios de la experiencia... que invita, que se deja conocer internamente, que se hace humanidad, que manifiesta su predilección por los pobres y los pecadores. Todo eso sobrepasa la realidad humana porque su donación es infinita y lo que se percibe es sólo parcialmente. Dios esta allá como «horizonte de toda experiencia» (K. Rahner).

Dios parece buscar caminos misteriosos para aflorar en la vida. El está allí presente en todo, haciéndose el encontradizo, suscitando, animando, confortando, trabajando. Dios busca y halla la manera de

* Sacerdote jesuita, colaborador del Equipo Cire.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

hacerse presente ante el ser humano. La siguiente parábola puede iluminar lo anterior.

El hombre, digámoslo así, está escalando una montaña. El hombre cree que Dios está en la cumbre de la montaña. Abajo, en el valle, están los quehaceres y las preocupaciones de la vida humana, todos los enredos del amor y de la guerra. El hombre cree que al escalar la montaña y llegar a la cima encontrará la felicidad. Dios por el contrario, baja de la montaña como si deseara entrar de lleno en todas las cosas de las cuales el hombre quiere escapar. El hombre quiere ser DIOS. Dios quiere ser humano. El hombre y Dios se cruzan en el camino, pero moviéndose en direcciones opuestas. Cuando el hombre llegue a la cima de la montaña, no va a encontrar a nadie. Dios no está allí.

Supongamos que el hombre realmente llega a la cima de la montaña y descubre la ausencia de Dios. O supongamos que se cruza con Dios por el camino o descubre las huellas de Dios bajando de la montaña, o simplemente, escucha el rumor de que Dios está bajando de la montaña. De una forma u otra, el hombre descubre que escalar la montaña fue un error y que lo que el busca sólo puede hallarse bajando al valle. Por lo tanto, él regresa y comienza el descenso hacia el valle. Se encamina hacia el amor y hacia la guerra, de donde había venido originalmente.

La teología como ciencia promueve el contacto entre la experiencia de Dios y la vida humana en la cual se presentan valores y significaciones (sentidos), para ayudar a la humanidad a transitar por caminos comunitarios. Tales caminos deben tener sabor a evangelio y expresarse enpraxisdemisericordia,compasión,solidaridad. Soncaminosquenacen de la experiencia de fe para llegar a la vida cotidiana, tanto en el plano personal, como también familiar y eclesial. Estos caminos se pueden hallar discerniendo el momento actual, gracias al aporte, entre otros, de la teología, para hacer presente a la conciencia cristiana la manera cómo Dios trabaja en seres humanos desatando su desarrollo.

Comunicar y hablar de la experiencia de fe es hacerlo desde el amor de Dios. La teología entonces ayuda a que el amor penetre en una

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios dinámica de encarnación, en el corazón de la vida, en medio de la sociedad, de la cultura. El camino1, para lograr expresar la experiencia de fe es la estructura misma del ser humano, del creyente; pues hacer teología es colocar al ser humano en el centro para que la vida de Dios sea acogida en la vida humana personal, comunitaria y eclesial. En términos ignacianos es el encuentro de la criatura con el creador2, que desata su desarrollo y su autenticidad. La teología como tal es una ayuda para conocer y valorar el obrar humano ayudado por la gracia.

«El hombre es el único ser vivo que puede poner en lenguaje expreso, explícito, los datos trascendentes, es decir, las premisas que compaginansuobrar»3 esto esloquese pretendepresentar en un textoexperiencial. Por ello, teologizar la experiencia espiritual, será expresar y comunicar la experiencia del encuentro con Dios en los Ejercicios Espirituales.

La necesidad de interioridad vivida, bien sea como fruto de un redescubrimiento de una esencialidad cristiana respecto a la «práctica» y a la devoción, bien en el sentido de reacción frente a un difuso activismo, es una exigencia que aflora con claridad en muchos cristianos que buscan fundamentos para la vida espiritual tanto en su expresión interna (vida interior de contemplación) como la actividad apostólico-pastoral (vida exterior de acción). Por eso la experiencia que brota de los Ejercicios Espirituales, de Ignacio de Loyola, conjugan estas búsquedas espirituales de muchos hombres y mujeres en el mundo de hoy.

La experiencia del peregrino de Loyola, consignadas por escrito como medio de ayuda a otros4, permite alcanzar la coherencia y unidad entre la fe y la vida, entre la reflexión y la acción de manera integral y armónica expresada en la conversión como experiencia de misericordia (primera Semana), de seguimiento radical de Jesús (segunda a cuarta Semana), para discernir los signos de los tiempos que acaecen en la vida

1 Dinamismo originante e imprescindible que favorece la creatividad y la colaboración.

2 Cfr. Ejercicios Espírituales (EE) 15.

3 SEGUNDO, JUAN LUIS, El hombre de hoy ante Jesús de Nazareth, Tomo I, Ediciones Cristiandad, Madrid 1982, 199.

4 Cfr. Autobiografía 99.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

personal, social y eclesial. Sólo así el hacer teología podrá ser eficaz en el proceso de transformación de los seres humanos, de la Iglesia y de la sociedad, distanciándose del mal y entregándose continuamente en favor de la vida.

En síntesis, la tarea teológica será vivir el encuentro personal con elSeñordesdelassituacionespropiasde lavida (personal, social,eclesial) de tal manera que exista apertura y disposición abierta a la realidad, para permitir que Dios opere en ella haciendo todo nuevo.

La realidad personal, social y eclesial es fuente para el quehacer teológico. La contribución que se realiza al trabajar por una humanidad nueva en todas sus dimensiones pasa por un compromiso histórico de diverso ámbito; por ello el quehacer teológico es momento segundo de reflexión y no la base de la praxis liberadora.

El quehacer teológico ofrece una comprensión de la realidad en la que se tiene que comunicar la experiencia cristiana y especialmente la tradición bíblica, de una manera transformadora.

La experiencia de fe que se vive y profesa, en «Jesús, mi Señor», da la posibilidad de compartir cómo la Espiritualidad es la identidad del ser cristiano. Esta identidad, en su plenitud, es el seguimiento de Jesús, por la aceptación de su persona y su palabra, por la acción del Espíritu Santo.

Este caminar en la espiritualidad cristiana permite vivirla como acontecimiento integralmente liberador e integralmente humanizante. Ella busca ser transformadora de seres humanos, desde dentro, por la acción de la gracia, así como de estructuras sociales por medio de seres humanos que trabajan por un mundo mejor. Lo anterior nace de una decisión por recorrer el camino del crecimiento interior, de la libertad desde dentro, de la vida vivida consciente y presente. Todo esto, vivido como gracia de Dios que se reconoce al mirar la experiencia que de él se ha tenido.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios

La experiencia puede ser vista como una destreza o sabiduría de la vida, fruto del aprendizaje y el esfuerzo, ó como contacto vital con la realidad que impacta, deja huella y transforma. Esto último es el punto de partida del caminar y el alimento durante el viaje. Por lo tanto, cuando una experiencia ha calado hondo cambia la cabeza y el corazón; se ve la vida con ojos nuevos. Es lo que le ha sucedido a Ignacio en la experiencia del Cardoner; el mismo lo narra:

... El camino va junto al río; y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. (...) de manera que entodoeldiscursodesuvida,hastapasadossesentaydosaños,coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, (...) no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola. Y esto fué (sic) en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que el parescía (sic) como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, que tenía antes5

Esta experiencia profunda da lugar a la espiritualidad. Muchas veces dicha experiencia es repentina pero frecuentemente es algo gradual que se da en el ser humano, porque se busca o porque se impone; por eso, la experiencia personal no se suple con nada, ni por nada.

Cuando una experiencia ha calado hondo cambia la cabeza y el corazón; se ve la vida con ojos nuevos

El caminopor recorrerseinspiraenlosEjercicios Espirituales de Ignacio de Loyola. Como experiencia de éxodo, ella traspasa la existencia misma, siendo todo gracia y liberación que permite vivir la conversión, entendiendo ésta como experiencia de misericordia y apertura al proceso de seguimiento de Jesucristo, bajo el impulso del Espíritu y la guía de la Iglesia. En este proceso pascual se pasa progresivamente por la identificación con Jesús y el poder participar de su misterio pascual. Este éxodo es el camino para encontrar cómo la historia personal y los acontecimientos son un continuo llamado a

5 Aubiografía 30.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

salir del propio amor, querer e interés6, de tal manera que, al ser y estar revestidos de Cristo, se pueda vivir para los demás en medio de las realidades históricas, así como en los desafíos actuales.

El hecho mismo de ser cristianos tiene como referencia a Jesucristo y su seguimiento que nace en la contemplación. Participar del camino contemplativo de Jesús, no nace del esfuerzo humano por buscar a Dios. Es más bien fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que ora en nosotros7. Esta contemplación o experiencia es encarnada, comprometida. Se nutre en la vida, en la acción, especialmente de las formas de amor fraterno y de trabajo por seres humanos que pasan necesidad.

La experiencia del Dios de Jesús es encarnada en la historia; el llamado es a experimentar a Dios no solo en la oración8 sino en la vida, en la acción, en la naturaleza, en la Iglesia. Este encuentro con el amor es experiencia del amor de Dios que quiere realizar su Reinado en medio de cada ser humano y en la sociedad. Es un amor que se revela en la historia y empuja a renovar la historia de cada ser humano, de los demás y de la sociedad. Es todo un proceso de corrección de los desajustes producidos por el egoísmo, para que el ser humano salga de sí y se entregue a los demás, de manera que su acción ética no resulte simple discurso o ideología, sino que lo quiere y desea hacer en bien de cualquier prójimo, nace de la experiencia del encuentro, cara a cara, con el Señor de la vida y de la historia.

La experiencia de encuentro con seres humanos en diversidad de circunstancias, así como en la vida personal, es la constatación continua de sentir y vivir continuamente la tensión interior que produce vivir la realización de la condición humana más profunda. Ser lo que es resulta laborioso. Este camino está jalonado por los llamados a la santidad que vienen del Dios que nos habita y nos constituye amorosamente y, al mismo tiempo, por las contra-llamadas del yo egoísta, que nos lanza a la estupidez de renunciar por caminos fáciles al desarrollo de nuestra propia existencia encarnada.

6 Cfr. EE 189.

7 Cfr. Rom 8, 26ss.

8 Forma eminente de la contemplación por la cual la relación con Dios es de manera exclusiva y privilegiada.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios

La experiencia de Dios se encuentra entre la inteligencia de vivir la bondad constitutiva y agraciada del don del Espíritu Santo, de una parte y, de otra, los afectos desordenados que llevan a resignarse con lo mínimo necesario que permite sobrevivir en el planeta, cuando no a naufragar en las aberraciones del pecado.

Estecontinuomovimientoentrelaautenticidady lainautenticidad, entre la bondad y la maldad, entre el amor entregado y el egoísmo que busca intereses personales, entre la libertad y la esclavitud, es el espacio en el que se debate la vida de cualquier ser humano. Ser persona es la tarea. Ser libre es ser capaz de resolver lo que destruye, acorrala, trastorna o aniquila la vida. Ser sujeto en desarrollo constante hacia la autotranscendencia. Este es el horizonte. Hacia esto está orientado el sentido de la vida sin desconocer las realidades de la historia.

La conversión cotidiana es un proceso que permitirá salir al ser humano de la tensión de fuerzas contrarias que lo acorralan, cuando llegan a ser contradictorias. Es necesario, recuperar el sentido que nos muestra el horizonte en el que podemos, ser lo que somos por don de creación y por gracia, es decir, por acción del Espíritu Santo.

Ser libre es ser capaz de resolver lo que destruye, acorrala, trastorna o aniquila la vida

En un mundo tan lleno de contradicciones, tan arrevesado como el nuestro, en una realidad creciente de violencia, de guerra, de violación de los derechos humanos, de rampante corrupción, etc., se hace necesaria una recuperación del sentido de la vida personal y social, como aporte espiritual para luchar por erradicar todo aquello que atenaza las ansias de libertad, de compartir, de gozo y alegría. Se trata de evangelizar, es decir, ayudar a discernir los caminos que permitan el reencuentro entre los seres humanos, no como enemigos sino como hermanos. Ayudar a discernir, a ver; tal es el compromiso. En esta línea, la responsabilidad, antes que nada, es ser «sí mismo» y ello pasa por ser testimonio de lo que se anuncia, se vive y se anima.

La experiencia de los Ejercicios Espirituales hace crecer en la opción en favor de la vida y en contra de la muerte, porque disponen el

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

Es a través de Jesús como se recibe el regalo del Espíritu, que desarrolla en los seres humanos la capacidad para la experiencia de Dios en el encuentro «cara a cara»

corazón y purifican las intenciones, porque fortalecen el crecimiento en actitudes y valores evangélicos, y permiten al ser humano vivir los frutos de la conversión permanente, de tal manera que pueda reflejarse en sus opciones de vida. Esta experiencia espiritual posee una dimensión contemplativa del servicio y de la entregapersonal. Entérminosignacianos, esasumir la vida como contemplativos en la acción trabajando por la mayor gloria de Dios, todo ello en medio de la Iglesia.

Esta experiencia que se vive en los Ejercicios Espiritualeses trinitaria y ha deser vividaen la cotidianidad, como gracia y don: es a través de Jesús como se tiene acceso a Dios Padre, de otro modo inaccesible; es también a través de Jesús como se recibe el regalo del Espíritu, que desarrolla en los seres humanos la capacidad para la experiencia de Dios en el encuentro «cara a cara».

Se quiere ahora seguir las huellas de la experiencia cristológica9 de Ignacio presente en sus Ejercicios Espirituales a través de una experiencia dinámica: «Nuestro Señor y creador es venido a hacerse hombre»10 . Un hombre más que «liberal y humano»11, capaz de suscitar el entusiasmo y el liderazgo. Hombre que hay que contemplar, oír y con el que hay que conversar y trabajar hasta el punto de identificarse con El, pues es capaz de obtener el seguimiento radical.

9 «Creemos que la cristología es útil, que puede presentar a Cristo de tal manera que ello sea beneficioso para la fe de los creyentes, para la vida de la Iglesia y para la configuración de la historia, pero, de nuevo, sin precipitarse. Ante todo, hay que recordar que las cristologías son «construcciones transitorias que utilizan instrumentos conceptuales contingentes», es decir, que son, por su naturaleza, conceptualmente limitadas. (...) Siendo hecha por seres humanos, está también sujeta a la pecaminosidad y la manipulación» SOBRINO, JON, Jesucristo liberador, Editorial Trotta, Madrid 1991, 13.

10 EE 53.

11 EE 94.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios

La tarea de realizar un trabajo sobre la Cristología de un texto tan inspirador y transformador de seres humanos, no es nada fácil:

La dificultad no es sólo técnica, sino que es más honda. Proviene del «objeto» mismo de la Cristología, Jesucristo, de quien se afirma en la fe que es la real, verdadera e insuperable manifestación del misterio de Dios y del misterio del ser humano. Confrontarse con algo que es realmente «misterio» no es cosa fácil, formularlo y conceptualizarlo es cosa todavía más difícil, hacerlo adecuadamente es imposible12 .

EnlosEjerciciosEspirituales,Ignaciotienepresentealmismotiempo la kénosis humana de Cristo. El Cristo que suscita entusiasmo y seguimiento, suscita así mismo el caminar incondicional en su kénosis13 . Esta se realiza por la fidelidad en la obediencia incondicional al Padre. Sin embargo, para los seres humanos la temporalidad, la muerte y el mal oscurecen el horizonte amoroso de este camino.

La intuición fundamental de Ignacio es que la vida de Jesús es la que puede y debe renovar la existencia cristiana, tanto en vida personal, como en la vida eclesial. «La Cristología puede mostrar un camino, el de Jesús, dentro del cual el ser humano se puede encontrar con el misterio, puede nombrarlo «Padre», como lo hizo Jesús, y puede nombrar a ese Jesús como el Cristo»14 .

Los Ejercicios Espirituales, por lo tanto, están dirigidos a empaparse de dicha vida. Para ello, Ignacio, se vale de diferentes propuestas tales como, repeticiones, diversos modos de orar, aplicación de sentidos, contemplaciones, exámenes para lograr una fuerte disposición al seguimiento de Jesús, de tal manera que nadie pueda resistir al amor y «no sea sordo a su llamamiento»15 .

El mismo nombre de Ejercicios Espirituales implica el que esta actividad no sea considerada como un tratado de meditaciones o de puntos para realizar la oración, sino que por el contrario al poseer una «dynamis»

12 SOBRINO, Op. Cit., p. 12.

13 «Se vació a si mismo» Cfr. Flp 2, 7.

14 SOBRINO, Op. Cit., p. 19.

15 EE 91.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

propia, pretenda la realización de unas determinadas prácticas a través de las cuales se intenta llegar a vivenciar una experiencia espiritual.

La «Cristología» no se presenta aquí como un cuerpo sistemático de doctrina acerca de Cristo, sino que se percibe como experiencia «para buscar y hallar la voluntad divina»16 . «Su esencia más honda está en ser algo «espiritual»: que ayude a las personas y a las comunidades a encontrarse con Cristo, a seguir la causa de Jesús, a vivir como hombres y mujeres nuevos y a hacer este mundo según el corazón de Dios»17

La dinámica misma de los Ejercicios Espirituales presente en lo que Ignacio llama materia que se propone para meditar hay que tenerla presente, pero hay que centrar la atención en la importancia que tienen las peticiones, los coloquios y otras observaciones que orientan sobre lo que se busca conseguir en determinado ejercicio.

Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre es el que se refleja en los Ejercicios Espirituales,

La «Cristología» no se presenta aquí como un cuerpo sistemático de doctrina acerca de Cristo, sino que se percibe como experiencia «para buscar y hallar la voluntad divina»

Con esto queremos indicar que la cristología de san Ignacio no se desprende tanto de sus declaraciones explícitas, sino del enfoque general que da a los ejercicios y del tipo de praxis que va a definir como acción cristiana. San Ignacio no habría entendido una palabra sobre la moderna discusión acerca del Jesús histórico y el Cristo de la fe; hubiese admitido al Cristo total, como hoy también lo sabe admitir un cristiano; pero en los ejercicios nos da la quintaesencia del modo de comprender y acceder a ese Cristo total a través del seguimiento del Jesús histórico18

Los Ejercicios Espirituales al ser una pedagogía hacia una experiencia espiritual, se desarrollan en un proceso que es una experiencia histórica. Ella implica el afecto de la persona que la realiza. Todo lo que

16 EE 1.

17 SOBRINO, Op. Cit., p.19.

18 SOBRINO, JON, Cristología desde América Latina, Ediciones CRT, México 1977, 342.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios

se hace en los Ejercicios Espirituales se complementa, compensa, impulsa, hasta la totalidad de lo que se pretende en la experiencia.

El contexto general de los Ejercicios Espirituales nos sitúa más allá de la controversia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, no presentes en la época de Ignacio. Para Ignacio, «'Jesús es el Cristo' (y tal profesión) representa el resumen de la fe cristiana, no siendo la Cristología otra cosa que la concienzuda exposición de esta profesión. Con esta profesión se quiere decir: este Jesús de Nazaret, único, insustituible, es simultáneamente el Cristo enviado por Dios, o sea, el mesías ungido por el Espíritu, la salvación del mundo, la plenitud escatológica de la historia»19 .

Siguiendo a Ignacio, para conocer el derrotero de acercamiento a Cristo hay que mirar lo que el peregrino define por Ejercicios Espirituales. Es un proceso de ordenamiento de la vida conforme al Espíritu de Jesús. «Ejercicios Espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea»20. Igualmente, «Todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales»21 .

Este proceso histórico, comúnmente conocido como las cuatro Semanas, exige en el ejercitante una total apertura a Dios para que, en el encuentro del creador y la criatura, pueda la criatura sentir el proceso misericordioso22 que Dios ha tenido con ella. Ignacio coloca al ejercitante ante el crucificado23 y de esta inflamación de amor que nace dentro, pueda pedir el Conocimiento Interno del Señor24 para amarlo y seguirle. El seguimiento del Rey eterno y Señor universal25 llega al extremo del amor en el seguimiento tanto en injurias, vituperios y toda pobreza26, sabiendo

19 KASPER, WALTER, Jesús, el Cristo, Ediciones sígueme, Salamanca 1976, 14.

20 EE 21.

21 EE 1.

22 Cfr. EE 61.

23 EE 53.

24 EE 104.

25 EE 97.

26 Cfr. EE 98.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

que ello implica el camino de la pobreza espiritual y actual, de los oprobios y menosprecios que son vitales para llegar a la humildad27. Luego el paso a la tercera Semana en la pasión y muerte de cruz en la cual se considera cómo la divinidad se esconde28 y, finalmente, en la cuarta Semana encontrar que el crucificado es el resucitado, para detenerse a interiorizar o mirar el oficio de consolador de Cristo nuestro Señor29 .

Es una experiencia no intimista sino abierta. Va desde la profundidad del ser humano mismo al reconocer la dificultad para relacionarse con Dios (primera Semana), pasando por el llamado de Jesús al seguimiento (segunda Semana), por la pasión y muerte (tercera Semana) y Resurrección y consolación (cuarta Semana). Esta experiencia lanza nuevamente a la realidad para que «enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad»30. Se vuelve a la realidad para ser colaboradores de la misión de Cristo, siguiendo el proceso espiritual de ser «contemplativos en la acción».

Así como Dios al ver la aflicción de su pueblo se conmueve y lo libera31, y dicho pueblo emprende su camino, a través de un largo éxodo, rumbo a la tierra prometida, es factible decir que esta imagen expresa lo que le puede suceder a quien, llegue a los Ejercicios Espirituales con ánimoy liberalidad32,condisposicióndecambiarlavida,seapocaomucha su experiencia de Jesús. Es olvidarse de comer los mismos ajos y cebollas de Egipto, y atreverse a vivir la novedad de ese camino para no continuar con los trabajos forzados y agotadores, y hacer que la vida se convierta en un yugo llevadero y una carga ligera33. Sólo ligeros de equipaje para iniciar el camino y conociendo que este éxodo está orientado por la

27 Cfr. EE 146.

28 Cfr. EE 196.

29 EE 224.

30 EE 233.

31 Ex 3, 7-9.

32 Cfr. EE 5.

33 Cfr. Mt 11, 28-30.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios persona de Jesús, podemos sentir que el corazón arde y palpita34; que este caminar con ansias de infinito es para participar no sólo en su reinado sino también en el trabajar ahora, en compañía de tantos hombres y mujeres, para dejar este mundo mejor de lo encontrado.

La experiencia de la primera Semana rompe con los esquemas egoístas y libera de todo aquello que hace imposible la libertad e impide toda posibilidad de iniciar el Exodo, como pueden ser los deseos de posesiones, prestigio, dinero...; una vez desatadas dichas ataduras y mirar atrás, después de todo este proceso lento, largo y productivo de ir luchando contra los afectos desordenados, brota el agradecimiento por la vida dada hasta ahora y el seguir contando con la gracia para seguir adelante35. Experimentar la misericordia es sentir la invitación y el llamado a tomar parte con Jesús tanto en la victoria como en los trabajos36 .

Los pies ligeros, las manos abiertas, la cabeza sin tantos prejuicios y el corazón cargado de esperanza se engrandecen en el calor del afecto del Señor, que se logra en el conocimiento Interno, alcanzado en el proceso de aprendizaje afectivo a través de estar con él; estar a solas con quien sabemos ama gratuitamente y sin medida; ello hace crecer y madurar el aprendizaje de la decisión y la respuesta que fructifica y se concreta en el seguimiento de Jesús.

La opción decisiva de seguir las huellas de Jesús, pasada por el tamiz del discernimiento y la experiencia de «vengan y vean»37, es la atracción que Dios produce38. La elección se hace más concreta y auténtica en la medida que se siente la importancia de salir del propio amor, querer e interés39. Esto se logra en una lucha sin tregua alguna que se da en el interior. Sin embargo, para enfrentar esta lucha, se cuenta con la garantía del amor y gracia del Señor, no hay por ello soledad sino compañía.

34 Cfr. Lc 24, 32.

35 Cfr. EE 61.

36 Cfr. EE 93.

37 Jn 1, 39.

38 Cfr. EE 175.

39 Cfr. EE 189.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.

Este éxodo del propio «Yo» muestra que el amor ha de ser puesto en obras y no en palabras40, pasa por la elección en plena libertad, por la confrontación e identificación con Jesucristo, tanto en su vida itinerante como en sus momentos de padecimiento, gozo y alegría.

Dios continúa su proyecto y espera de cada cristiano una respuesta total

La experiencia honda de intimidad se acompaña también con el estar atento a signos de los tiempos; dolorosos, en ocasiones; otros llenos de alegría, de esperanza y de sentido, que aparecen en el afán de cada día, en los agites de la vida, así como en los sufrimientos, los conflictos personales y sociales, igualmente, por las opciones de la Iglesia. Ellos no pueden pasar inadvertidos.

En todo este acontecer personal y comunitario, y hasta cósmico, se puede contemplar cómo Dios continúa su proyecto y espera de cada cristiano una respuesta total. En Ignacio de Loyola, se percibe que ser compañero de Jesús es estar con el corazón dispuesto a salir de sí, es bueno recordar que dijeron que «aquel peregrino era un loco por Jesucristo» (de un monje de Monserrat que conoció a Ignacio en 1522). Esta experiencia de éxodo personal es lo que hace creíble la acción misericordiosa y transformadora de «Jesús, mi Señor». Es el éxodo que lleva a renunciar a ser tenidos por sabios y prudentes en este mundo41 y transparentar la gloria de Dios que es la debilidad invencible de Dios en su amor.

En la medida que se recorre de manera profunda, sentida y plena los Ejercicios Espirituales y se experimenta la acción transformadora de Dios en el corazón, se corrobora y reconoce que el amor misericordia hace sentir nuevamente el estar en camino hacia el Padre. Se siente el impacto y la invitación por parte de «el eterno Señor»42 no para emprender una aventura más sino el camino del seguimiento y el crecimiento de los deseos mismos de ser «alter Christus». Como Pablo que expresó que

40 Cfr. EE 230.

41 Cfr. EE 167.

42 EE 98.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Buscar y hallar a Dios

en la propia vida llevaba por todas partes el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en la propia persona43. Esta es la verdadera aparición del Resucitado, que es la vida de un cristiano entregándose al otro. El Resucitado está vivo en los seres humanos. Estos con sus comportamientos muestran quienes lo siguen, porque el mundo es para el seguidor de Jesús, un crucificado, y éste a su vez un crucificado para el mundo44 .

Sentir y conocer la pasión de Jesús hace parte de la experiencia, en la cual la presencia transformadora y siempre nueva de Dios se hace presente. Gracias a esta experiencia se comparte con Jesús las consecuencias de la elección, vivida desde el seguimiento mismo que condensa la opción libre, amorosa y total por toda la humanidad, sintiendo la solidaridad con el Señor. Ahora es Cristo quien vive en el interior de los seres humanos, y la respuesta es la de estar sintonizado, corazón a corazón, tanto en el sufrir del Señor45, como en él poder gozar y alegrarse intensamente de tanto gozo y gloria de Cristo nuestro Señor46. Es un éxodo no sólo personal, sino en compañía de tantos hombres y mujeres, con los cuales se está de camino, sabiendo que el actuar del Señor que sufre, goza y padece, es lo que alienta al Pueblo de Dios.

Toda experiencia profunda, aquilatada en diversos momentos de la vida, en encuentros con diversas personas, palabras y acontecimientos; siempre al mirar atrás se percibe que lo cotidiano entreteje y carga de sentido cosas que dejaron de ser y ahora se convierten en sacramento, porque comunican una realidad diferente de ellas. La historia de quien se ha dejado encontrar, invitar y seducir por Dios, le hace tomar consciencia que el presente no es fortuito: sino que es obra del designio amoroso. Todo se hace símbolo y sacramento. «El sacramento emerge, principalmente, como encuentro de Dios que desciende al hombre y del hombre que asciende hacia Dios»47 .

43 Cfr. 2 Cor 4, 10.

44 Cfr. Gal 6, 14.

45 Cfr. EE 203.

46 Cfr. EE 221.

47 BOFF, LEONARDO, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, Indo-american press service, Bogotá 1975, 62.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Hermann Rodríguez Osorio, S.I. *

El presente trabajo pretende ser un estudio cuidadoso de los textos evangélicos en los que se nos presenta la oración de Jesús. No se trata de un estudio exegético, pero sí una reflexión seria a partir de la Revelación, tal como nos llega en los Evangelios.

Quisimos presentar los mismos textos evangélicos para facilitar una visión de conjunto de la oración de Jesús; para esto hemos organizado los pasajes en dos capítulos. Primero uno sobre la oración de Jesús, en el que recogemos tanto lo que los Evangelistas dicen sobre la oración de Jesús, como los que presentan el contenido mismo de esta oración.

En el segundo capítulo presentamos las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Recogemos aquí sus enseñanzas explícitas, los comentarios de Jesús sobre la eficacia de la oración, sus recomendaciones y otras citas que se salían un poco de nuestra clasificación.

* Licenciado en Filosofía y Magister en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Actualmente es Director del CIRE, Director de la Licenciatura en Ciencias Religiosas (presencial) en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de la misma.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Cada uno de estos conjuntos de textos van seguidos de una constatación de datos que van guiando la reflexión. Son simples constataciones, aunque de alguna manera tienen una orientación dentro del conjunto del trabajo.

Hay que tener en cuenta varios límites de los que hemos sido conscientes. Por un lado, esta manera de presentar los textos que hablan de la oración de Jesús, no es una organización que aparezca así en los propios Evangelios.

Ensegundo lugar, somosconscientesdequecadaunodelosEvangelios tiene sus esquemas literarios y sus intereses teológicos que le dan una fuerza determinada a cada uno de estos pasajes en su propio contexto. En parte por esto quisimos mantener los textos paralelos, porque cada uno de ellos tiene una fuerza propia como expresión de un conjunto unitario que quisimos respetar. Cada evangelista, al colocar un texto, aunque fuera tomado de una tradición anterior, tenía una intencionalidad concreta dentro del conjunto de su escrito.

En tercer lugar, hemos utilizado la traducción de la Biblia de Jerusalén; el ideal en un estudio de esta índole sería acceder a los textos en su idioma original, pero esto rebasa con mucho nuestra posibilidades.

A pesar de estos límites, nos pareció valioso tratar de acercarnos a la oración de Jesús como se nos revela en el conjunto de los Evangelios; cada uno de ellos enfatiza algún aspecto o alguna característica, pero en la complementación mutua, consideramos que es posible acercarnos a la Palabra de Dios revelada plenamente en Jesús.

Una vez organizados y estudiados estos textos, presentamos, en el tercer capítulo, unas aproximaciones a una teología de la oración de Jesús; para esto, nos acercamos a la oración de Jesús siguiendo la distinción que hace José María Castillo, al hablar de la esencia, las formas y los condicionamientos de la oración.

Sin embargo, no pensamos que las formas y los condicionamientos sean simples elementos accesorios; de alguna manera también estos dos niveles de la oración forman parte de lo que presentamos aquí como

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

aproximaciones a una teología de la oración de Jesús. No significa que los tres niveles tengan la misma fuerza normativa para nosotros, pero sí es importante reconocer que en las mismas formas y en los condicionamientos de la oración que presenta Jesús con su vida y en sus enseñanzas, hay elementos constitutivos de la oración cristiana.

Estas reflexiones parten de los datos que habíamos recogido en los dos primeros capítulos, pero van más allá, en la medida en que tienen en cuenta el conjunto de la vida de Jesús. Además, buscamos que estas reflexiones sobre la oración de Jesús, iluminen también el camino oracional del cristiano.

Habría que recalcar el hecho de que se trata de aproximaciones a una teología de la oración de Jesús; no son reflexiones acabadas o definitivas. Somos conscientes, como en los dos primeros capítulos, de los límites de nuestra reflexión.

Por último, recogemos en las conclusiones los frutos de nuestro trabajo. La oración de Jesús nos revela lo más profundo de su ser, al revelarnos la plenitud de su humanidad, y la plenitud de su divinidad.

Los evangelistas hablan de la oración de Jesús

Mateo 14:19

Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba; tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente.

Mateo 14:23

Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí.

Mateo 15:36

Tomó luego los siete panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Mateo 26:26-28

Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.»

Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados»

Mateo 26:30

Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos.

Mateo 26:36

Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar».

Mateo 26:44

Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.

Marcos 1:35

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración.

Marcos 6:41

Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los dos peces.

Marcos 6:46

Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar.

Marcos 8:6-7

Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra y, tomando los siete panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pescadillos. Y, pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Marcos 14:22-24

Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: «Tomad, este es mi cuerpo.» Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos».

Marcos 14:26

Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos.

Marcos 14:32

Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo hago oración».

Marcos 14:39

Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras.

Lucas 3:21

Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo,

Lucas 5:16

Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba.

Lucas 6:12

Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios.

Lucas 9:16

Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente.

Lucas 9:18

Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?»

Lucas 9:28-29

Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante,

Lucas 11:1

Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: «Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos».

Lucas 22:17-19

Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartirlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Éste es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío».

Lucas 22:31-32

«¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos».

Lucas 22:41

Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba.

Lucas 22:44-45

Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza;

Lucas 24:30

Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.

Juan 6:11

Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron.

A estas citas hay que añadir dos pasajes en los que Jesús aparece en lugares solitarios, donde acostumbraba a orar:

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Mateo 14:13

Al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades.

Juan 6:15

Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.

Al analizar estos 30 pasajes en los que encontramos referencias a la oración de Jesús, podemos notar que los evangelistas hablan fundamentalmente de dos tipos de oración de Jesús:

Por unladounaoraciónquepodríamosllamar litúrgica,queaparece en los pasajes de multiplicación de panes y de peces, en los pasajes en los que se hace referencia a la institución de la eucaristía y en el gesto de la fracción del pan con los discípulos de Emaús, que registra Lucas; hay también dos referencias al canto de los himnos, después de la última cena. Tanto en la multiplicación de panes y peces, como en la institución de la eucaristía, los evangelistas hablan de bendición y acción de gracias.

Por otro lado, nos encontramos con referencias de la oración solitaria de Jesús: en Mateo hay dos referencias explícitas, una de ellas en Getsemaní, que es mencionada dos veces; en Marcos encontramos dos referencias, más la de Getsemaní, que también se menciona dos veces; por su parte, Lucas es el que más menciona la oración de Jesús en soledad: en el momento del bautismo, antes de escoger a los doce, antes de la confesión de Pedro, en la transfiguración, antes de enseñarle a orar a sus discípulos y en Getsemaní, donde se hacen tres menciones a la oración de Jesús. Llama la atención la cita de Lucas 5:16, en la que se habla de la oración solitaria como una costumbre de Jesús.

El Evangelio de Juan sólo menciona la bendición en el momento previo a la multiplicación de los panes; el otro pasaje al que hacemos referencia sólo menciona su huída al monte solo para evitar que lo proclamaran rey, después de la multiplicación. Juan no menciona explícitamente la oración de Jesús, pero, como veremos más adelante, es el que nos presenta una oración más completa de Jesús y tiene múltiples referencias a la oración de petición.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

También colocamos en esta primera lista la cita de Mateo 14:13, cuandoJesússeretiraaunlugarsolitario,despuésdeenterarsedelamuerte deJuan el Bautistayantesdelaprimeramultiplicacióndelospanes. Tanto en este pasaje, comoen el que citábamos de Juan, no aparece explícitamente la oración, pero los señalamos porque tienen una referencia a la búsqueda de la soledad, que en Jesús estaba relacionada con la oración.

En Lucas22:31-32, semencionala oración deJesúspor Simón Pedro, después de la institución de la eucaristía y antes del anuncio de la negación de Pedro.

Cuando Jesús ora solo, lo hace en el 'monte' (4 veces), sin contar las referencias al monte de los Olivos, ni la cita de Juan en la que no se explicita la oración; dos pasajes lo presentan orando en un 'lugar solitario', y uno habla de 'lugares solitarios', además de la cita de Mateo 14:13, en la que no se explicita la oración.

Los pasajes que se refieren a la oración que hemos llamado 'litúrgica', suponen siempre presencia de sus discípulos o de otras personas; Lucas presenta tres pasajes (9:18; 9:28-29; 11:1) en los que Jesúsora sólo, pero 'con' sus discípulos: en el pasaje de la confesión de Pedro, en la transfiguraciónycuandolesenseñaelPadrenuestro;tambiénllamalaatención la cercanía a la gente en el momento del bautismo; además todos los textos que refieren la oración en Getsemaní suponen la compañía de todos los discípulos y de una manera especial de Pedro, Santiago y Juan.

A modo de primer acercamiento a la oración de Jesús, tal como la presentan los evangelistas, tenemos una oración que es litúrgica o solitaria. La oración litúrgica siempre es comunitaria y la oración que Jesús hace en soledad se presenta con una referencia clara a la compañía de otros.

Los evangelistas nos presentan la oración de Jesús

Mateo 11:25-27

En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar».

Mateo 26:39

Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú».

Mateo 26:42

Yalejándosede nuevo,porsegunda vezoró así: «Padremío, siesta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad».

Mateo 27:46

Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: «¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?»

Marcos 14:36

Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú».

Marcos 15:34

A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lamá sabactaní?», -que quiere decir- «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?»

Lucas 10:21-22

En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien en Hijo se lo quiera revelar».

Lucas 22:41-42

Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya».

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Lucas 23:34

Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.» Se repartieron sus vestidos, echando a suertes.

Lucas 23:46

y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho esto, expiró.

Juan 11:41-42

Quitaron, pues, la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tu siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado».

Juan 12, 27-28

Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué voy a decir? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero ¡si he llegado a esta hora para esto! Padre, glorifica tu Nombre. Vino entonces una voz del cielo: «Le he glorificado y de nuevo le glorificaré».

Juan 17:1-26 (Todo el capítulo)

Los evangelistas nos presentan en los pasajes que hemos expuesto, oraciones explícitas de Jesús; cada uno de ellos recoge lo que quiere poner en boca de Jesús a la hora de presentarlo dialogando con su Padre Dios. Ya no se trata aquí de que afirmen que Jesús oraba, sino de la presentación directa de su oración. Al analizar estos 13 pasajes, podemos afirmar lo siguiente:

Lamayoríadelostextos (10) estánreferidosal momentocrucial de la muerte de Jesús; sea la oración de Jesús en el Huerto y en la última cena o sus palabras en la cruz. Los evangelistas colocan aquí el énfasis de la comunicación de Jesús con su Padre; es en estos momentos cuando se puede descubrir más profundamente los sentimientos de Jesús frente al Abbá.

Losevangelistaspresentana Jesústratandomuyfamiliarmente a Dios: «Padre mío», «Abbá», «Padre», «Dios mío».

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Hay oraciones de bendición, de acción de gracias; hay un ofrecimiento de su vida: «en tus manos pongo mi espíritu»; hay dos gritos de reclamo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» La mayoría son oraciones de petición; Jesús pide que si es posible se le evite el dolor de la cruz, pero al mismo tiempo pide que se haga la voluntad del Padre, o que el Padre glorifique su nombre; también pide al Padre que perdone a los que lo crucifican «porque no saben lo que hacen».

Tanto Mateo como Lucas muestran a Jesús bendiciendo al Padre por su voluntad de revelar los secretos del Reino a los pequeños y ocultarlos a los sabios e inteligentes. Lucas añade un «lleno de gozo» que refleja la alegría de Jesús al descubrir esta voluntad salvífica de Dios.

Juan presenta la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro; es una oración de acción de gracias. Acción de gracias porque su oración ha sido escuchada.

El capítulo 17 de Juan merecería todo un trabajo. En esta oración, tradicionalmente conocida como 'Oración sacerdotal', Jesús resume su vida y presenta al Padre una súplica confiada por sus discípulos y por toda la humanidad.

Resumimos, estesegundoacercamientoa laoración deJesúsafirmandoquelos evangelistasnospresentan aJesúsorandoanteel momentocrucial desuvida:sumuerte. Esunaoraciónconfiada,perollenadeangustia. Esuna oración que pide fundamentalmente que se haga la voluntad de Dios y que bendice o agradece esta voluntad salvífica para toda la humanidad.

Jesús enseña cómo orar

Mateo 6:5-13

Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre,

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del Mal.

Mateo 7:21

«No todo el que me diga: 'Señor, Señor', entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial».

Marcos 11:25

Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas.

Lucas 6:46

«¿Por qué me llamáis: 'Señor, Señor', y no hacéis lo que digo?»

Lucas 11:2-4

El les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación».

Lucas 18:1

Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. (el juez inicuo y la viuda importuna)

Lucas 18:9-14

Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: «¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: '¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!' Os digo que este bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado».

Las enseñanzas de Jesús sobre la oración están concentradas en los Evangelios sinópticos. Juan no hace referencia a estas enseñanzas. Tratando de sintetizar lo que Jesús comunica a sus discípulos sobre la oración, podemos decir:

Aunque se fija en detalles como el sitio en el que se debe hacer la oración o las pocas palabras que se deben emplear, el énfasis de la predicación de Jesús sobre la oración está en la actitud del corazón: no orar para ser vistos, perdonar, ser constante, humillarse más que ensalzarse.

Otro elemento fundamental en estos pasajes es la necesidad de cumplir la voluntad de Dios más que hablar mucho; lo que pide Jesús es una sinceridad en la práctica de la vida y no tanto en la repetición de un discurso.

Mateo y Lucas nos presentan dos versiones de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos: el Padre Nuestro. Las diferencias no son notables; en Lucas responde a una petición de los discípulos; en Mateo está en el contexto de sus enseñanzas más concretas sobre las actitudes que deben acompañar la oración.

Ante estos siete pasajes que nos hablan de la forma como Jesús enseñó a orar a sus discípulos, podemos afirmar que los evangelistas hablan poco de esta enseñanza de Jesús; se fijan muy poco en los métodos o en las fórmulas; lo que más se recalca es la actitud interior que debe acompañar el gesto orante del cristiano. Esto es claro en las dos parábolas que presenta Lucas, en las que lo fundamental es la constancia y la sencillez del corazón.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

La eficacia de la oración

Mateo 7:7

«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá».

Mateo 18:19

«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos».

Mateo 21:22

Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis.

Marcos 9:29

Les dijo: «Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración».

Marcos 11:24

Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.

Lucas 11:9

Yo os digo: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá».

Lucas 18:6-7

Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche y les va hace esperar?»

Juan 14:13-14

Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.

Juan 15:7

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Juan 15:16

No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.

Juan 16:23

Aquel día no me preguntéis nada. En verdad, en verdad os digo: lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre.

Juan 16:26-27

Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios.

Dentro de las enseñanzas de Jesús sobre la oración, hay que destacar estos 12 pasajes en los que se habla de la eficacia de la oración.

Juan es el que más se refiere a ella en los discursos de la última cena: cinco veces.

Mateo es el único que invita a pedir en comunidad; sin embargo los demás textos se presentan en plural; Jesús le habla a una comunidad creyente.

Los sinópticos no presentan a Jesús como mediador ante el Padre, mientras que Juan habla de pedir en el nombre de Jesús.

Estos pasajes nos dejan ver claramente que Jesús estaba totalmente convencido de la eficacia de la oración; pedir confiadamente a Dios, que es un Padre, es la oración típica de Jesús. Esto es lo que aparece en las recomendaciones que presentan los distintos evangelistas.

Jesús recomienda orar

Mateo 5:44

Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Mateo 9:38

Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.

Mateo 24:20

Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado.

Mateo 26:41

Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.

Marcos 13:18

Orad para que no suceda en invierno.

Marcos 14:38

Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.

Lucas 6:28

Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen.

Lucas 10:2

Y les dijo: «Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies».

Lucas 21:36

Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del hombre.

Lucas 22:40

Llegado al lugar, les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación».

Lucas 22:46

Y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación».

Juan 16:24

Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Las recomendaciones de Jesús para recurrir a la oración se refieren todas (12) a una oración de petición; cuatro de ellas están en el contexto de la Oración del Huerto y son peticiones para no caer en tentación; tres están inscritas dentro del discurso escatológico, que presentan los sinópticos; hay dos por los enemigos; dos pidiendo al dueño de la mies para que mande obreros; la recomendación que presenta Juan está en el contexto de los discursos de despedida.

Mateo 19:13

Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase; pero los discípulos les reñían.

Mateo 21:13

Y les dijo: «Está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos!»

Mateo 26:53

¿O piensas que no podría yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?

Marcos 11:17

Y les enseñaba, diciéndoles: «¿No está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos!»

Lucas 19:46

diciéndoles: «Está escrito: Mi Casa será Casa de oración. ¡Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos!»

Juan 4:21-24

Jesús le dice: «Créeme mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad».

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Juan 14:16

y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre.

Los últimos 7 pasajes que presentamos se refieren a distintas circunstancias; tres de ellos, en los sinópticos, son una cita del profetas Isaías (56:7), dicha en el contexto de la expulsión de los vendedores del Templo.

Los otros dos textos de Mateo hablan de las personas que le presentaban los niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos; y el momento en el que Jesús es apresado por los guardias del Templo y uno de los discípulos se defiende con una espada.

Juan presenta a Jesús en diálogo con la samaritana; los verdaderosadoradoresnoadoraránaDiosnienJerusalénnien el monteGarizim, sino 'en espíritu y en verdad'; el último pasaje que presentamos, está en el contexto de los discursos de despedida. Jesús afirma que rogará al Padre para que envíe otro Paráclito.

Después de hacer este recorrido por los textos de los Evangelios en los que se presenta la oración de Jesús en sus distintas manifestaciones, vamos a tratar de elaborar unas aproximaciones a una teología de la oración de Jesús. Para esto vamos a seguir la distinción que propone José María Castillo en su libro Oración y existencia cristiana1: La esencia, las formas y los condicionamientos.

Nos parece una manera válida de acercamiento a la oración de Jesús tal como nos la presentan los Evangelios; sin embargo, no creemos que las formas y los condicionamientos de la oración, tal como aparece en la vida y en las enseñanzas de Jesús sean menos reveladoras de una oración que se quiera llamar cristiana; tienen, eso sí, una fuerza normativa menor, pero mantienen una vigencia fundamental.

1 CASTILLO, JOSÉ MARÍA, Oración y existencia cristiana, Sígueme, Salamanca 1969, 58.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

Jesús

vivió su relación con Dios compartiendo

en todo nuestra condición humana, menos en el pecado

Para comenzar una reflexión sobre la esencia de la oración de Jesús, es necesario partir del dato revelado de la Encarnación; Jesús, el hijo de María, el carpintero de Nazaret, fue un hombre de su tiempo. Como muy bien lo afirma el Concilio, Jesús «trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre»2 .

A partir de este dato revelado, podemos afirmar que también su oración fue una oración de hombre; su encuentro frecuente con Dios a través de la oración respondió a su necesidad vital de comunicación y de comunión con su Padre. Subrayamos aquí la necesidad que tuvo Jesús de la oración frecuente. No se trató sencillamente de una práctica superflua. No se trató simplemente del ejemplo que Jesús nos dejó para estimular nuestra oración; no es una enseñanza más o una recomendación hecha desde fuera; se trata de una práctica vital de Jesús, que respondió a su condición humana.

Es fácil encontrar estudios en los que la práctica de la oración de Jesús se presenta como algo añadido: «Jesús no tenía las mismas razones que nosotros para orar. El, en cierto sentido, no tenía necesidad de orar, pese a lo cual quiso que su oración nos sirviera de ejemplo»3. Desde el dato revelado de la Encarnación, partimos del hecho de que Jesús vivió su relación con Dios compartiendo en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Por esto pensamos que las razones que tuvo Jesús para orar están muy vinculadas a las que tenemos nosotros mismos. Lo que digamos aquí sobre la esencia de la oración de Jesús, tiene relación con la esencia de la oración del cristiano.

2 Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 22, BAC, 31ª edición, Madrid 1976, 216-217.

3 BRO, BERNARDO, Enséñanos a orar, Sígueme, Salamanca 1969, 113.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Partiendo, pues, de este presupuesto fundamental, y teniendo presentes los textos a través de los cuales los evangelistas presentan la oración de Jesús, podemos afirmar que ésta responde a la conciencia que tenía Jesús de su propia limitación. Jesús siente el límite de su condición humana, que muchos desconocen, confundiéndolo con el pecado. La conciencia de la limitación no le quita nada de su divinidad; es más, ser consciente de su límite es la garantía de su apertura a lo otro de sí y particularmente al Otro: su Padre.

La oración en Jesús y en los cristianos, es una aceptación amorosa de la propia limitación. Jesús no se basta a sí mismo; no puede hacer su camino sin la compañía de su Padre Dios; sin la obediencia, no puede «ser causa de salvación eterna»4; una obediencia que le llevó a la muerte y muerte de cruz5 .

La oración en Jesús, pues, es una apertura fundamental al Otro y a los otros; Jesús no se sintió completo con sus propios criterios o con su visión de las cosas; Jesús necesitó abrirse al Padre que le revelaba su voluntad; pero esta apertura al Padre, esta necesidad del Otro en su vida, está mediada por la apertura a los otros. Como anotábamos más arriba, es en la historia donde Jesús descubre la voluntad de Dios; es en las relaciones con sus hermanos, con los acontecimientos. Sólo por colocar unos ejemplos, descubrimos la oración de Jesús ante el asesinato del Bautista6, ante la inminencia de la muerte (Oración del Huerto), ante la realidad de la cruz que le ha caído encima.

Iluminados por esta realidad de Jesús, podemos afirmar, entonces, que la limitación propia del cristiano es la que le lleva también a estar siempre abierto, a sentirse incompleto en su visión de las cosas; esta apertura fundamental al Otro y a lo otro de sí, es lo que posibilita la oración para dejarse configurar, como Jesús, a Imagen de Dios.

4 Heb 5, 9.

5 Cfr. Flp 2, 8.

6 Cfr. Mt 14, 13.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

La esencia de la oración de Jesús y la oración del cristiano, es la conciencia del propio límite y por tanto la apertura a lo otro de sí, desde donde se nos revela el Otro. Un Dios que trasciende toda realidad, pero que, al mismo tiempo se revela en esta misma realidad.

Pero esta caracterización de la esencia de la oración de Jesús y de la oración del cristiano no estaría completa si faltara una concreción de esta apertura; la conciencia de la limitación y su consecuente apertura, que hemos designado como el fundamento antropológico de la oración cristiana, tiene como complemento teológico la revelación de la Voluntad de Dios.

Tanto

tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces

Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre

La oración de Jesús es apertura fundamentalmente a la voluntad de su Padre Dios, que se manifiesta en su vida y en los acontecimientos de la historia. Jesús mantiene, a través de la oración, una comunicación y una comunión permanente con su Padre, que le lleva a 'conformarse' de tal modo a su voluntad, que para sus amigos más cercanos y para nosotros, desde la fe, llega a ser uno con El: «Yo y el Padre somos uno»7; esta afirmación de identidad llega a su expresión más plena en la respuesta que pone Juan en labios de Jesús ante la petición de Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta»8, a lo que responde Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre»9 .

La oración de Jesús, tal como nos la presentan los Evangelios, responde a la necesidad de disponer su vida para la aceptación de la voluntad de su Padre Dios. Los textos que presentan la oración explícita de Jesús, están referidos a esta voluntad salvífica de Dios.

7 Jn 10, 30.

8 Jn 14, 8.

9 Jn 14, 9.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios

Por un lado, Jesús agradece al Padre Su Voluntad de revelar los secretos del Reino a los pequeños. Ese ha sido su beneplácito; esa ha sido la experiencia de Jesús. La voluntad del Padre no se revela propiamente en la oración sino en la vida y Jesús trae a la oración este descubrimiento que hace, esta revelación que le ha regalado el Padre.

Por otra parte, en Getsemaní, la oración de Jesús no es propiamente para descubrir la voluntad de Dios; ésta ya se le va revelando en su vida diaria y en los acontecimientos cotidianos; Jesús es consciente de la inminencia de la cruz; Jesús ve que su misión desemboca en la muerte violenta; no es fácil asumir y entender esta Voluntad Salvífica de Dios; sin embargo, lo que pide Jesús es fuerza para asumirla.

Esto es, precisamente, lo que manifiesta la Oración Sacerdotal que presenta Juan en el capítulo 17: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar»10. Jesús manifiesta cómo ha glorificado a su Padre con la obediencia radical a su Voluntad, llevando a cabo la obra que le fue encomendada.

EnJesús,laoraciónestámarcadapor estavoluntadsalvíficadeDios que tenemos que acoger y practicar; por esto no basta decir 'Señor Señor', ni sirven las muchas palabras; lo más importante es el 'hágase tu voluntad' y el 'no nos dejes caer en tentación', que en el contexto del Huerto de los Olivos claramente está referido a no beber el cáliz que el Padre le ofrece.

Tenemos, entonces, la segunda cara de la esencia de la oración de Jesús y, por tanto, de la oración del cristiano: la apertura de Jesús es fundamentalmente disposición para asumir, para 'conformarse' con la voluntad del Padre. No hablamos simplemente de un 'conformarse' pasivo y resignado; hablamos de una docilidad libre para dejarse 'formar' por la voluntad de Dios; voluntad que está, las más de la veces, en contradicción con nuestros propios criterios.

10 Jn 17, 1-4.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

En síntesis, la esencia de la oración de Jesús es la apertura radical de su ser a la voluntad del Padre, que le va configurando a su Imagen. Los cristianos compartimos esta misma vocación a participar de la vida de Dios y allí está la esencia de lo que podemos llamar la oración cristiana: Una apertura ilimitada a la acción de Dios, que manifiesta una voluntad salvífica en nuestra propia historia.

Las formas de la oración de Jesús

En los textos que hemos presentado al comienzo de este trabajo, nos encontramos con las formas de la oración de Jesús: la acción de gracias, la bendición, la petición.

No podemos olvidar que Jesús es hijo de su tiempo y de una cultura religiosa propia del pueblo judío; en este sentido encontramos en él la acción de gracias, la bendición y el canto de los himnos, que pertenecen a una práctica común, que está enmarcada fundamentalmente en un contexto litúrgico. Jesús agradece y bendice al Padre antes de las comidas.

Es evidente que esta acción de gracias y bendición tomaron una relevancia mayor en la acción litúrgica de la Iglesia; los textos evangélicos recogen ya una elaboración teológica y litúrgica de estas oraciones de Jesús; el gesto de partir el pan yde compartir la copa, se han convertido, en el momento en el que se escriben los Evangelios, en un memoria clara de la entrega de Jesús a la muerte y de su resurrección. Podemos decir, en todo caso, queestosgestos en la vidadeJesús mismo, recogen una tradiciónque comparte con su pueblo y que él asume dándoles una significación nueva.

Es frecuente, además, su presencia en las sinagogas, donde seguramente participó de la oración de su pueblo. Ningún texto evangélico menciona explícitamente esta oración de Jesús, aunque sí se habla de su presencia en las sinagogas11. Incluso llama la atención que el Templo de Jerusalén, que Jesús llama 'Casa de oración', no sea lugar habitual

11 Cfr. Mt 4, 23; 9, 35; 12, 9; 13, 54; Mc 1, 21ss; 1, 39; 3, 1; 6, 2; Lc 4, 15ss; 4, 33ss; 4, 44; 6, 6; 13, 10ss; Jn 6, 59; 18, 20.

Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47

La oración de Jesús en los Evangelios de su oración, ni se mencione nunca la oración litúrgica que Jesús debió practicar allí.

Esta oración, que hemos llamado litúrgica, tiene una clara dimensión comunitaria; es el canto del pueblo que se une para alabar a Dios por sus maravillas. Es una comunicación con el Dios de la Historia que se hace presente con sus dones en la vida cotidiana del pueblo.

La Oración del Señor es una cadena de siete peticiones que se van desprendiendo del 'Padre nuestro'