N° 22 Julio 2024

Franqueo a pagar Correo Uruguayo cuenta n°728

N° 22 Julio 2024

Franqueo a pagar Correo Uruguayo cuenta n°728

Redactor responsable: Oscar Geymonat, Iglesia Valdense en Montevideo - 8 de octubre 3039 -

/ 098644838 - secretaria.ievm@vera.com.uy | Impreso en Tintas del Yi

Mi amigo me recordó la frase sobre la que habíamos conversado hace como cuarenta años cuando leímos “El Pozo”, la primera novela de Juan Carlos Onetti, y no pude menos que acordarme de otra tarde mucho más cercana en La Paz, Colonia Piamontesa.

Las tres y media en un enero como casi todos. La pequeña villa era la materialización de su nombre: la paz total. En las Tipas de la plaza Doroteo García, hasta los tordos dormían la siesta. En las veredas nadie y en las calles menos. Como si salieran de un escenario que parecía pintado, cuatro señoras caminaban rumbo al templo valdense.

—¡Qué estadística!, pensé. —El cien por ciento de las personas que caminan por La Paz van al templo. Mi yo opositor se despertó enseguida. —Sólo cuatro personas van al templo en este momento.

“Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos”, dice Eladio Linacero, el protagonista de la novela que leíamos hace 40 años. “Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene”.

Que fueran cuatro era un dato vacío, el significado se lo daría mi intención. Podían ser muchísimas en esa tarde de enero en ese lugar, o podía ser la muestra de que la instancia no convocaba a nadie.

En estos días más que información, lo que tenemos es bombardeo de datos: porcentajes, estadísticas, números, medidas, encuestas. Datos reales y ciertos que no dicen nada, o más bien dicen lo que la intención de quien dice les hace decir. Sin mentir no dicen la verdad.

Un amigo dedicado a los números me dijo una vez que le gustaban

Un mural que lo recuerda

Personas caminando de pies descalzos, buscando un nuevo lugar. Aves volando como símbolo de libertad, de búsqueda de nuevos lugares. Muchos colores y formas donde se pueden divisar casas, como símbolo de los hogares que dejaron y los nuevos que están por llegar. Un terreno hostil, pero con la esperanza de que allí crezcan nuevas cosas. Un intercambio de frutos, pitangas y papayas, como símbolo del intercambio de dos pueblos.

porque en ellos se puede confiar: “un cinco es siempre un cinco”. Pero como el cuatro de las señoras, tiene sentido una vez que se le ha puesto el alma.

En los informativos vemos índices de inversión, productos brutos, monto de exportaciones, infinidad de ceros que la calculadora no puede contener para ponerle precio a las “ayudas” en armas a los países en guerra y que olvidaremos ni bien los hayamos oído sin prestarle atención, cifras de muertos o desplazados, hectáreas de montes quemados, número de damnificados por las inundaciones. Pero suelen

ser recipientes vacíos. La verdad de lo que ocurre, por qué ocurre, cómo podría ser que no ocurriera, hasta la vida misma se nos escapa.

Se habla de pobreza, de riqueza, de fuentes de trabajo, de inversiones, de educación, de inflación, de seguridad ciudadana y hay datos para dar razón a los discursos más opuestos. Pero tengo la sensación de que la realidad no queda incluida en ellos.

Es bastante moderna la expresión “realidad paralela” para referirse a esa suerte de virtualidad en la que queda envuelta una forma de entender la realidad que no respira.

La verdad, la verdadera, la que nos hará libres, está mucho más allá de los datos, desparramada en la vida de quienes con nosotros viven. Damos con una partecita de ella en los encuentros cara a cara, en los momentos que se comparten.

Es siempre una búsqueda abierta. Por algo en el Evangelio es futuro, “conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Lo nuestro no es tenerla, es buscarla.

Así describe esta obra su autor Leandro Bustamante. El mural fue inaugurado el 20 de junio, día del migrante, la sede del Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana en la calle Colonia en el centro de Montevideo.

Oscar Geymonat

Cuando el 32 P bajaba del viejo puente de Nueva Pompeya y tomaba hacia la derecha rumbo a Valentín Alsina, pasábamos por lo que todo el mundo conocía como la quema. La costumbre es domesticadora del asombro. Sólo así se explica que aquello no nos pareciera una broma de mal gusto.

Durante algunos minutos, nunca los conté, bordeábamos el Ricachuelo en una suerte de rambla que había sustituido la arena del mar por toneladas y kilómetros de basura. Hoy diría de residuos, pero para aquel paisaje me parece un eufemismo. Montañas de nylon de las que se desprendían caóticas bandadas como volando en remolino. Aves de rapiña planeando seguras de su almuerzo, pedazos de autos, de electrodomésticos, de cartón, de todo, pero no como en botica. En los días serenos el humo subía derechito; con niebla adquirían un tinte fantasmagórico. De repente una llamarada que parecía salir de la tierra, producto de la mezcla de gases que nutrían la respiración de quienes un día sí y otro también, con las noches agregadas deambulaban, trabajaban, comían, dormían, hacían el amor, jugaban, se reían, lloraban y un día morían en la quema. Allí era su vida. Y como si fuera una ironía trágica cuando tenían que declarar domicilio decían que vivían en Buenos Aires.

Nunca volví. Quisiera pensar que está bien conjugar los verbos en pasado, quisiera.

Con Cristopher, un joven suizo venido en plan de voluntariado a través de la CEVAA, entonces Comunidad Evangélica de Acción Apostólica, hacíamos ese camino para ir al Centro Urbano Nueva Parroquia. Si para mi mirada aldeana aquello era un desquicio, para él era el mundo imposible.

Aquella tarde

Almorzamos en “El gaucho pobre”, una milanesa con papas fritas cada uno y una gaseosa para no desentonar con tanto glamour. Aquello

de la alimentación saludable y equilibrada todavía no se nos había hecho carne. Además la carta no era tan extensa como para salir con excentricidades. Pero me acuerdo de su cara con las dos sorpresas del momento. La primera cuando vio una milanesa más grande que el plato. Tal vez el plato era más chico que la milanesa. A la generosidad de la casa había que sumarle la escasez de vajilla. Seguro que el mismo plato en la nochecita tendría unos pocos maníes para la picada de algún parroquiano que venía a mirar el clásico de Avellaneda. Sus dimensiones parecerían otras. La segunda fue el precio. Me sentí empalidecer cuando vi los tres o cuatro ceros que seguían al 5 de la suma final. En aquel hiperinflacionario 1989 todo era posible. El boleto urbano había pasado de tres australes a 70 en un mes. Christopher no lo podía creer: “un dólar. Comimos por un dólar”. Creo que se sentía una suerte de Rockefeller en el subsuelo del mundo y no sabía qué hacer consigo mismo.

Unas cuantas cuadras caminamos en ese paisaje suburbano de casas a medio hacer o resignadamente a medio deshacer, algún auto sobre tacos a la espera de la quincena que lo calce, niños jugando al fútbol y el cuzco retobado que no puede dejarnos pasar desapercibidos. Llegamos. Una zona de Villa Caraza.

Literalmente de la noche a la mañana, 90 familias amanecieron

instaladas en un inmenso predio seguramente estatal. Alguien dijo esto es mío, clavó unas estacas, delimitó terrenos y salió a venderlos. No sé si hubo quién le creyó, pero sí hubo quienes no tuvieron más remedio. Por su pago recibieron un documento que podía darle la misma utilidad que una hoja de este periódico una vez leído. Pero estaban allí.

El pastor Guido Bello tenía una habilidad tremenda para establecer contactos y al otro día había personas en el asentamiento que hablaban de él como si fuera un amigo de años. Por él llegamos a la casa de Romina y Juan, una parejita joven con una niña. Conversamos sentados en el piso, afuera. Hospitalidad había, pero faltaban sillas y lugar en aquella construcción de madera, chapa y nylon.

“Yo entendí mal”, me dijo Cristopher cuando caminábamos de vuelta.

Ese saber del que no sabíamos nada

Lo que entendí muchísimo después, y todavía puedo valorar sólo en parte, es que Juan y quienes tenían sus sueños recortados por esa realidad, eran dueños de una experticia de la cual hablan hoy las academias.

Reciclar no era un verbo de uso masivo. Se lo conjugaba en algunos círculos por entonces vistos con cierto recelo y sospechados de esnobismo. Los dueños del saber hablaban de producir, usar y tirar.

Juan no tuvo más remedio que aprender el valor que había en aquello que la parte brillante de la sociedad descartaba. Al fin y al cabo, él, y quienes estaban allí, tenían razones para sentir que algo los identificaba.

Llevar el plato de comida cada día a su casa es una expresión que escuché la mañana de este junio cuando visitamos la planta Géminis de reciclaje de residuos. Seguramente la usó Juan en aquella conversación de 1989.

Pero han hecho mucho más que eso. Lenta y sacrificadamente, sin saberlo, han luchado para que la montaña de residuos no nos envuelva en el remolino y termine sepultándonos. Lo han hecho dejando la salud y la vida. Nos han mostrado un camino que hoy llega a las escuelas, a la Facultad de Ingeniería y a la de Ciencias Sociales. ¿Quién enseña a quién?

“Yo entendí mal ¿Él dijo que ahora que tenía casa esperaba comprar un carro y un caballo para juntar basura?”

Una admiración hasta fastidiosa me produce esa capacidad de estos europeos para llegar sin saber una “j” de castellano y a los quince días hablar mejor que el 75 por ciento de nosotros. Había entendido perfectamente. A esa realidad, que no le diera más vuelta. No hay razón para sus razones.

Lourdes Ibarbourou y Virginia Cardozo, coordinadora y presidente de la cooperativa Géminis, sobre la calle que le da nombre, en Punta de Rieles, hicieron un hueco en su mañana para atendernos. Con Luis Noya fuimos como integrantes del Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay buscando conocer más la experiencia de esta planta de reciclaje, difundirla y en la medida de lo posible, comprometernos con el trabajo. Los teléfonos, en plural y a veces al unísono, requerían atención. Alguien entra a buscar un documento, un camión viene llegando, el ruido del montacargas, la cinta transportadora en el galpón contiguo … la rutina. En el patio se amontonan bolsones de plásticos, fardos ya hechos y otros materiales clasificados y a clasificar

Son cuatro las plantas clasificadoras de residuos organizadas como cooperativas en Montevideo en las que trabajan 128 personas; 35 en Géminis, la más grande. Abrieron el 14 de mayo de 2014 con la promulgación de la ley de envase. Están en el Cerro, Sayago, Burgues y Punta de Rieles.

La mayor parte de quienes trabajan en Géminis lo hacían en la Usina de Felipe Cardozo. Detrás de los camiones de la Intendencia, todos los días unas 300 personas rescataban lo que podían para vender por su cuenta. La intemperie social y física era total. Lourdes es una de ellas.

El trabajo hacia la creación de una cooperativa no fue corto ni sencillo. Con el apoyo de la Organización Juventud para Cristo y el Ministerio de Desarrollo Social comenzó el proceso. Fue “área de trabajo protegido” hasta conformarse como cooperativa en 2020. Hoy, todas las personas que trabajan en la planta son socias, eligen sus au-

toridades en asamblea, nombran comisiones de trabajo, distribuyen responsabilidades, tienen un estudio contable que hace el trabajo administrativo. Existe un censo de clasificadores que permite el ingreso de trabajadores a la cooperativa cuando es necesario.

Tienen mucho para enseñarnos y es uno de sus propósitos. Mientras nos guiaban en la recorrida por la planta, Lourdes y Virginia nos repitieron su interés por dar talleres que ayuden a tomar conciencia de que el de los residuos es un tema que nos involucra sin excepciones, en el problema y en su resolución. Por eso buscan contactos con centros de estudio, iglesias, complejos de viviendas. Cómo llega el material a la planta, limpio y seco, es fundamental.

Hay empresas que se hacen cargo de comprar a la cooperativa los residuos, ya procesados, de su producción. Todavía son pocas. Es un camino a seguir.

Las ventas dependen del mercado, por eso hay materiales como la espuma plast, o los plásticos de colores que no tienen salida porque su producción de material virgen es más barato.

El 13 de abril una delegación del Grupo de Trabajo en Ecología y Justicia Climática del Consejo de Iglesias del Uruguay (CICU), visitó otra cooperativa de reciclaje: la de Burgues.

Comenzó en 2014 con personas que trabajaban ya en reciclaje y la coordinación de la ONG Acción Promocional 18 de Julio (La Cabaña). Cuatro años después se conforma la cooperativa. De aquel grupo inicial, sólo 33 personas permanecen. Muchas no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones laborales que implica participar de comisiones, asambleas, gestión de la empresa.

Recientemente, la cooperativa formó una pequeña empresa que provee otros servicios, como la recolección coordinada de residuos. Para eso se adquirió una camioneta.

Aquí se reciclan también residuos domésticos de los contenedores generales lo que aumenta mucho el descarte, material “contaminado”, y exige una protección mayor de quienes trabajan.

Ingresan 8 a 10 motocarros y un camión de residuos por día. La falta de materiales para trabajar no es un problema, su comercialización a veces sí porque depende enteramente del mercado que exige que el material reciclado sea económicamente más conveniente que producir nuevo.

Han implementado en algunas escuelas un “concurso de aporte de material reciclable”. Los niños actúan como promotores de la clasificación y recolectores de los residuos que se produce en sus hogares y en la escuela.

El proceso vivido por las personas que integran ésta y las otras cooperativas es destacable. Una de ellas, y es la experiencia de muchas, cuenta que comenzó a recolectar y reciclar a los doce años. Aprender a utilizar una computadora, hablar con autoridades del estado, de la Cámara de Industrias, participar de encuentros internacionales de recicladoras/es y gestionar la empresa, es todo un cambio no exento de dificultades.

Las cinco cooperativas de reciclaje de Montevideo cuentan con el asesoramiento de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE) que nuclea a un número importante de empresas que promueven el reciclaje, y por el Centro Cooperativista Uruguayo.

El precio de venta del material reciclado varía entre otras cosas por el proceso que pueda hacerse en la planta. Hoy una “peletizadora”, que es una especie de chipeadora de plásticos, sería muy útil para la cooperativa y es una inversión que no está todavía a su alcance. Nos hablaron de 700 dólares. Es muy poco, y es muchísimo. Depende del bolsillo que lo considere.

Nos fuimos pensando que para la montaña de arena, un montoncito del Consejo de Iglesias Cristianas, sería importante.

“Los pobres del tercer mundo, buscando modos de sobrevivir, descubrieron que en los desperdicios hay riquezas, que existen energías desperdiciadas, dilapidadas, y con sus manos empezaron a recuperar, a ordenar.

En las ciudades de América Latina empezaron a verse hombres y mujeres que recorren las calles juntando la riqueza desperdiciada.

Son cada vez más los que con gran sacrificio se dedican a este trabajo.

Lo hicieron porque la injusticia social les dejaba —les deja— pocos caminos:

—el más trágico: la muerte por hambre

—el más cruel: la cárcel por robo

—el más inhumano: la prostitución por necesidad

—y un cuarto, que no estaba previsto por el verdugo, pero sí por la gran capacidad del pobre para resistir, para defender la Vida: la recuperación de lo que otros consideran basura, ordenándola y clasificándola para hacer posible su reciclaje”.

Padre Isidro ‘Cacho’ Alonso En Cuando el otro quema adentro, ed. Mercedes Clara

ESTE junio en Montevideo

Cultos:

En el templo: domingos, hora 11.

En Libertad: no tendremos este mes.

En Maldonado: viernes 19, hora 19.

Liga femenina: Jueves 11, hora 15.

Reunión del Consistorio:

Lunes 22, hora 18.30.

Coro: Ensayos: martes 17.30.

ESTE Periódico Valdense Julio 2024 4

Miércoles de julio

Serán cuatro encuentros los miércoles 3, 10, 17 y 24 de 19.30 a 21 horas, a través de la plataforma Zoom, coordinados por el pastor Oscar Geymonat y pensados en principio con la comunidad de Maldonado pero abiertos a quien quiera participar.

Miércoles 3: Contexto histórico en el que surge el movimiento

Miércoles 10: Análisis y explicación del uso o no de símbolos y su significado

Miércoles 17: Principios teológicos, sacramentos y organización eclesial

Miércoles 24: Vigencia de los principios del valdismo primitivo.

Secretaría

La última asamblea ordinaria de la Iglesia en Montevideo decidió iniciar el camino hacia la colocación de un ascensor en el edificio.

El bloque parroquial es una hermosísima construcción, de muy buena calidad, en excelente estado, con muchos espacios para el funcionamiento de grupos y actividades, en una muy buena ubicación en la ciudad, con mucha conectividad.

un equipo para seguir trabajando con el objetivo de conseguir los fondos necesarios que oscilarían en unos cien mil dólares.

Un gran escollo es la accesibilidad. Son cuatro niveles por escalera, lo que lo vuelve prohibitivo para mucha gente o deja espacios con un uso muy restringido.

Se han hecho los estudios de factibilidad y se han presentado presupuestos. El Consistorio nombró

Sábado 22

Ese día tendrá su asamblea en el templo de Montevideo. Los datos más precisos en cuanto a los horarios y el orden del día serán enviados por la Comisión Presbiterial diez días antes de la asamblea.

Entre los principales temas a abordar ese día estarán:

La atención pastoral de esta amplia región, un tema siempre presente, siempre revisable en la búsqueda de las mejores formas de hacerlo.

Campamentos. Esto implica por un lado trabajo en el cuidado y mejoramiento de la infraestructura en el predio y por otro la organización en vistas de la próxima temporada en enero 2025, grupos

Atención: lunes y viernes de 14 a 18, miércoles de 8 a 12

Teléfono 2487 9406 | Celular 098 604 153 Correo electrónico: secretaria.ievm@vera.com.uy

Cuentas bancarias de la iglesia en BROU Caja de ahorro en pesos: 001575169 – 00001 Caja de ahorro en dólares: 001575169 – 00002 Ofrendas por débito automático: llamar a secretaría

Facebook: Iglesia Evangélica Valdense de Montevideo Comisión local de comunicaciones: comunicaciones.ievm@gmail.com

de líderes, cocina, traslados, temas de reflexión, posibles talleres.

Para ese tiempo está previsto el Encuentro Asamblea Juvenil Rioplatense que organiza la Coordinadora de la Actividad Juvenil.

Tendremos un tiempo para conmemorar los 850 años del Movimiento Valdense.

Formación de comunidades en un territorio tan disperso como el de este Presbiterio, Educación Cristiana, Comunicaciones y otros desafíos a los que tratamos de responder estarán en el orden del día.

Lo fundamental es la participación.

El equipo se reunió y marcó algunas líneas para comenzar a trabajar. La campaña de ofrendas con este fin está en marcha de manera que quien se sienta llamado a hacer su aporte, ya puede ponerse en contacto, quien quiera más información para promover el proyecto también, quien quiera preguntar sólo por curiosidad también, quien tenga dudas o razones para oponerse, también. La obra es de la comunidad.

Es una meta ambiciosa y parece lejana, pero con un paso se está un poco más cerca.

ESTE junio en Rocha

La gira pastoral por las comunidades del este abarcará el fin de semana de 12, 13 y 14 de julio. Al confeccionar el plan para esos días se definirá cuántos serán y localmente se dan a conocer las actividades prevista.

Culto en red: Los domingos el Presbiterio Este Uruguayo comparte un culto a través de las redes sociales y el canal de YouToube: @ESTEperiodicovaldense al cual es posible suscribirse gratuitamente.

ESTE dice: Podcast semanal, los miércoles, también por Youtube.

Desde los primeros días de junio, los miércoles se reúne en nuestro salón de actividades un grupo de Asociación de Lucha contra la Obesidad (ALCO). Lo hace en varias localidades en nuestros templos.

ALCO se autodefine como “un grupo que brinda apoyo a personas con sobrepeso, obesidad y conductas compulsivas con la comida o que simplemente deseen mejorar su alimentación”. Esto último no es una cuestión tan simple en los tiempos que corren.

El único requisito para ingresar al grupo es tener claro el propósito de lograr un cambio en forma duradera, ganar experiencia y transmitirla al grupo. Se trata de un trabajo comunitario que exige responsabilidad y compromiso con los demás.

Con humildad reconocen que sus objetivos se alcanzan con la perseverancia del día a día. “Sólo por hoy trabajaremos en nuestra recuperación”. Humanamente nos basta para cada uno su propio afán.

“Seremos honestos con nosotros mismos, con el grupo y con ALCO

como un todo. Ayudaremos a nuestro grupo en lo que necesite ya que es nuestro espacio de salud y recuperación. Aprenderemos a no buscar excusas o culpables por lo que nos pasa y a no justificarnos por lo que comimos. Pensaremos y ayudaremos a pensar la mejor manera de resolver los problemas o convivir con ellos.”

Es una comunidad particular, como todas, y como a todas la mantiene los mismos principios básicos: el respeto, el compromiso mutuo, el reconocimiento de las posibilidades y las limitaciones propias, la solidaridad y ese sentimiento de necesidad de los demás, tan necesario en esta “era del individuo tirano”, al decir de Eric Sadin.

La solidaridad, como no puede ser de otra manera, abarca también lo económico. El grupo se sostiene con el aporte de cada integrante.

Las puertas están abiertas y allí nos encontramos los miércoles a las 19.30.

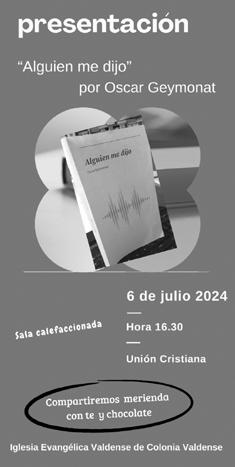

Sábado 6, hora 16.30 en Colonia Valdense

No todo salió como pensábamos. Salió mucho mejor.

La mañana del jueves 27 de junio empezó con unos nubarrones gris pizarra de ésos que traen frío, agua nieve y una compañía que desalienta cualquier salida. Era la normalidad de la semana. Pero a las dos de la tarde la temperatura era más agradable, se había despejado y hasta el viento estaba tranquilo.

Pensamos ir alrededor de diez personas a Florida y fuimos 22. Pensábamos que nos recibirían en un lugar para un encuentro público, pero no pensamos en semejante simpatía y tamaño interés. Pensábamos visitar el monumento en el paraje La Macana, pero no que nos esperan y al ratito estuviera la noticia en un canal de youtoube con entrevistas y todo. Pensábamos que Uruguay podía ganar pero no cinco a cero.

audiencia que todo el tiempo envió mensajes de saludo, comentó algún dato que tenía, una historia familiar o cercana.

El director del Museo Histórico, Guillermo Montaño, con una gentileza y dedicación que le agradecemos enormemente, desde el primer momento se interesó, nos brindó contactos, nos abrió puertas, nos acompañó siempre. El profesor Jorge Miguel fue un guía no sólo eficiente sino amistoso e interesado. El maestro Héctor Moreira nos esperaba en La Macana.

En el salón de la Unión Cristiana está prevista una merienda con té y chocolate y la presentación del libro “Alguien me dijo” del pastor Oscar Geymonat.

El libro recoge gran parte de los mensajes distribuidos por las redes sociales entre marzo de 20020 y diciembre de 2023. Surgieron en tiempos de pandemia, “para encontrarnos cuando no era posible encontrarnos”.

Participación en la presentación el profesor Gerardo Garay y la maestra Noemí Geymonat.

La sala estará calefaccionada y la invitación está abierta.

Desde que comenzamos a visitar Florida en 2022 nos sorprendió lo viva que está la memoria de aquella fugaz presencia valdense en 1857 de la cual hoy queda una estela recordatoria en el medio del campo. No es lugar de peregrinación. Muchos lugareños ni siquiera la ubican y muchos valdenses, estaba entre ellos hasta 2021, sólo saben que está por allí. Pero la memoria se encuentra en los diálogos con las personas que conforman el grupo Identidad Florida que trabaja sobre la historia regional, en algunas personas valdenses que han llegado a la ciudad, en gente de prensa, de radios, en ciudadanos…

El 31 de mayo estuvimos en dos emisoras. Porque llegamos tarde no fuimos a la tercera que nos había reservado un espacio. Nos impresionó el interés de la

Visitamos la estela recordatoria y en la nochecita en una hermosísima sala de la Sociedad Española de Florida tuvimos un encuentro público. La presencia de los profesores Carolina Clavero y Gerardo Garay que por puro entusiasmo fueron desde Colonia Valdense, fue verdaderamente un regalo. Ambos tienen investigaciones de las que hemos hablado en ediciones anteriores de ESTE periódico valdense. Y seguirán.

Muchas puertas abiertas hay: para otras actividades como ésta, para un espacio comunitario como iglesia valdense, porque también de eso hablamos con personas interesadas, para… ¿quién lo sabe? Lo nuestro es sembrar.

Inmensas gracias.

ESTE en los 850

La llamada “Biblia de Valdo”, traducida por Stefano d’Anse, es un documento que se ha perdido. Para saber lo que contenía se puede recurrir a cuatro fuentes que hablan de ella: “Walter Mapp, el papa Inocencio III, Stefano di Borbone y el Pseudo David d’Augusta.

El papa Inocencio en 1199, habla de una traducción “en lengua gálica” de libros bíblicos que están en las manos de “una multitud de laicos y de mujeres de Metz”: pero sabemos que estos laicos eran valdenses según confirma el cisterciense Cesario Di Heiterbach en su Dialogus miraculorum. Es muy probable que se tate de la misma “Biblia” hecha traducir poco más de 20 años antes por Valdo en Lyon.

Según estas fuentes la “Biblia de Valdo” contenía una selección de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento traducidos a la “lengua vulgar”. Del Antiguo Testamento estaban Los Salmos con un comentario interpretativo, otros libros posiblemente sapienciales y un comentario al libro de Job de Gregorio Magno, una obra muy difundida en la Edad Media y que se discute si pudo haber sido traducida por cuenta de Valdo.

Del Nuevo Testamento contenía los evangelios, las cartas de Pablo y algunos más. En un apéndice tenía una serie llamada “autoridad” de los Padres de La Iglesia como Agustín, Ambrosio, Gregorio, ordenados por argumentos y llamados “sentencias”.

No es claro si sólo los Salmos estaban acompañados de glosas o también otros libros y si estaban traducidos integralmente o sólo una parte de ellos.

A cuál de todos

Otra pregunta que queda planteada es: ¿a cuál “vulgar” fue traducida la Biblia de Valdo?

El francés, como idioma unificado de la nación, obviamente todavía no existía. “Lengua vulgar” se le llama a aquella que hablaba el “vulgo”, el pueblo; esto por oposición al latín como “lengua culta”. Todo dicho con notorias comillas.

Pero ¿a cuál modalidad de esa lengua fue traducida? La respuesta más inmediata sería que lo fue al dialecto franco-provenzal hablado en Lyon en los años 70 del siglo XII. Pero en la época de Valdo era un dialecto sólo hablado, carente de literatura. Entonces la pregunta continúa abierta. Parece improbable que una empresa tan costosa fuera encarada para llevar un texto como la Biblia, aunque fuera una versión parcial, a una lengua que abarcara una población muy limitada. La hipótesis más aceptada es que Valdo haya encargado la traducción en una lengua literaria en que ya había alguna versión parcial como el Salterio o el Apocalipsis. Esto hace que su Biblia pudiera ser leída en una zona geográficamente muy amplia.

Cuando se habla de vulgarización, es necesario liberarse del sentido que habitualmente el término tiene entre nosotros. Lo entendemos como algo muy difundido y sin valor. Al contrario, significa el inmenso valor de llevar al “pueblo común”, al “vulgo” hacia el conocimiento de aquello que estaba únicamente reservado a la “élite” religiosa.

No se trata de la popularización que muchas veces significa empobrecer lo que se entiende que no está al alcance la “gente común” sino al contrario, ponerlo en sus manos con toda su riqueza. El énfasis en la necesidad de educar entre los valdenses tiene aquí un claro antecedente.

Y que ese “siempre” nos abarque más allá de los 850 años.

El principio de la autoridad exclusiva de la Biblia, que en el siglo XVI será proclamado como “Sola Escritura”, considerada uno de los cinco “soles” de la Reforma Protestante, es ya afirmado concordantemente por las dos ramas más antiguas del valdismo en el encuentro de Bérgamo en 1218.

Cuando, a partir de 1183, el movimiento valdense se establece en el sur de Provenza-Languedoc, el texto de la Biblia, será traducido a la “lengua d’oc”.

¿Cuando Valdo decidió embarcarse en la empresa de encargar esta traducción tenía ya la idea de cumplir una misión itinerante? Reproducir un libro era una tarea totalmente artesanal, libro a libro y letra a letra. A esto se le agrega por supuesto la dificultad de copiarlo en otro idioma. Pero responder a la pregunta no es sencillo.

En las fuentes históricas del primer siglo del movimiento valdense, se habla muy pronto de itinerancia, ya en 1179 y en 1180. El hecho mismo de haber encargado la traducción significa que tenía ya advertido el deber de predicar y estaba reuniendo el material para sus sermones y los de sus compañeros.

Emidio Comba en Histoire des Vaudois dice que “la vulgarización de las Sagradas Escrituras permanecerá siempre como la pasión de los valdenses.

En base a “Valdo di Lione e i poveri nello spirito, il primo secolo del movimiento valdese”. Editorial Claudiana, Torino.

“Como promedio, lo más nuevo perece antes”, dice Irene Vallejo en “El infinito en un junco”. “cuantos más años lleva un objeto o una costumbre entre nosotros, más porvenir tiene”.

“El culto propiamente dicho consiste en la lectura y meditación del texto sagrado”, dice Giorgio Tour refiriéndose a la piedad valdense en sus primeros siglos.

“El maestro le da lectura o lo recita de memoria para no tener consigo documentos comprometedores como la Biblia y luego lo comenta.”

Sobre la celebración de la Santa Cena señala que es “el momento quizás más profundo de la piedad valdense” Se celebra el jueves santo. En un “ambiente de familiaridad y recogimiento, ha llegado hasta nosotros no sólo por medio de las descripciones de los inquisidores, sino a través de una

850 años del movimiento valdense

27 de julio - Montevideo

27 de julio - Chapicuy

Ya aparecidos

Están a disposición en formato digital los tres primeros trabajos de este proyecto que confiamos en transformar en una publicación a fin de año.

“Muchos han nacido viejos: discusiones sobre la identidad valdense en los efervescentes años 60”, del profesor Javier Pioli.

“Pensar con los dedos: periodismo escrito en la Iglesia Valdense en el siglo XX en Uruguay y Argentina”, de Oscar Geymonat.

“De la búsqueda de la tierra rometida a la sensibilidad social: una introducción a la historia valdense rioplatense”, de el Licenciado Darío Dalmás.

De aparición en julio

“Pobres en Espíritu: dinero y misión en la conversión de Valdo”, del pastor Darío Barolin.

obra de arte, como lo es un bajo relieve de la catedral de Naumburg en Alemania.

En la escena se reconoce la influencia valdense: “…seis personas alrededor de una mesa, gente de pueblo, humilde. Cristo da el pan, mientras otros beben de una copa o comen un pez”, símbolo usado en esta celebración por los valdenses del sur de Francia.

“No tiene por objeto de piedad a la Iglesia, la Virgen María, lo divino, sino a Jesús. No es una piedad sacramental sino familiar, ni individualista sino comunitaria.”, concluye Tourn.

Giorgio Tour, “I Valdesi” Ed. Claudiana, Torino

Clarita Benech Rivoira

Durante mayo estuve en Italia visitando a mi hermana y tuve la posibilidad de vivir una experiencia distinta de Pentecostés.

Con una familiar tomábamos todas las tardes el ómnibus en Pinerolo, unos 50 kilómetros al suroeste de Torino y marchábamos a Luserna San Giovanni recorriendo los valles valdenses. Nos bajábamos en la plaza y para llegar a lo de mi hermana, 7 kilómetros montaña arriba, debíamos ir en auto.

El domingo 19 invité a mi acompañante a ir en tren, que dicho sea de paso, funciona estupendamente bien, a alguna ciudad cercana. Por sugerencia de mi primo, Claudio Monnet Benech, fuimos a Verona. Hermosa ciudad a orillas del río Adigio, fundada en el siglo II aC. Visitamos las ruinas de un

anfiteatro imponente que acogía espectáculos de gladiadores y actualmente famosa por sus conciertos musicales. Por supuesto vimos la casa de Julieta y su Romeo.

Preguntando se llega a Roma. A la “Iglesia Cristiana Evangélica Valdense” en Verona también. A las 10:30 participábamos del culto.

Había valdenses latinos de Repú-

Que mis labios puedan dar Testimonio de tu amor Y mis bienes ofrendar Sepa siempre a ti Señor

Hace algunos domingos en comunidades del este de Uruguay cantábamos, una vez más, este himno.

Es de ésos que nos queda grabado el número para buscarlo en los himnarios: 316 en el “Cántico Nuevo”, 307 en “Canto y Fe en América latina”.

Lo cantamos obviamente en castellano, pero se canta traducido a una docena de idiomas europeos, a varios de Asia y de África. Ese sentido de comunión sin fronteras que regala la música es sobrecogedor.

La autora de la letra es Frances Ridley Havergal. Nació en 1836 en una familia inglesa. Su padre era un clérigo anglicano, escritor y compositor de himnos. Su hermano era sacerdote de la Iglesia de Inglaterra y además organista. A los cuatro años Frances empezó a leer. A los siete escribía versos. Aprendió latín, griego y hebreo.

Tenía una memoria prodigiosa. De pequeña memorizaba Salmos, se cuenta que sabía de memoria el libro de Isaías y buena parte del Nuevo Testamento. Siempre manifestó un profundo interés religioso y sobre todo en el significado de la Santa Cena.

Se considera este himno como el más querido por ella. Lo escribió en 1874 y ella misma relató su nacimiento.

Fue durante una visita por unos días a un centro de acogida. Allí había diez personas por las que oró. Antes de irse tuvo la alegría de que todas se habían convertido. La última noche de su visita compartió la lectura bíblica y oró con las hijas de la gobernadora de la región que también le manifestaron haber sentido ese llamado. “Era casi media noche. Estaba demasiado contenta como para dormir, pasé la mayor parte de la noche en alabanza y en la búsqueda de renovar mi propia consagración. Así empezaron a formarse estas pequeñas coplas como salidas del corazón.”

blica Dominicana, Honduras, Uruguay, italianos por supuesto; anglosajones y lo que me llamó más la atención fue la gran comunidad africana provenientes de Ghana cuyo idioma oficial es el inglés.

Cuando al finalizar el culto saludé a la pastora Laura Testa, italiana, me dio saludos para la pastora Nora Justet y Marcelo con quienes compartió un

tiempo de estudio en Buenos Aires hace muchos años. Su predicación fue en italiano e inglés. Miembros de la comunidad africana lo hicieron en Ghanés, intercalando cantos propios de su cultura con voces estupendas dirigidas por una joven y su pandereta. El mensaje se basó en el Evangelio según san Juan 20: 21-22: “Jesús dijo paz a ustedes, como el padre me envió, así yo los envío. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo”.

El sermón de la pastora se centró en tres ideas: justicia, diversidad e integración. La participación en la Santa Cena y el Padrenuestro orado en comunidad, me hizo sentir más cercana todavía.

A la comunidad de Cristo pertenecemos sin exclusiones.

Usaba a menudo este himno en las reuniones y pedía a quienes se hubieran sentido llamados por Dios que firmaran al pie de la copia como una señal.

En una oportunidad expresó: “para mí escribir es orar. Pido que cada línea Él me la dé, y cada palabra.”

A pesar de su delicada salud Frances fue muy activa en las iglesias.

Habló, enseñó, cantó, oró y escribió. Visitaba enfermos y personas necesitadas lo que le demandaba a menudo largos viajes.

Tenía 42 años cuando murió en 1879.

En nuestros himnarios la música se atribuye a Mozart. No tenemos mucha información al respecto, sí que es un arreglo de una de sus obras.

Estela Talmón, directora del coro de la Iglesia de Miguelete, nos dijo que como forma de adherirse a la celebración de los 850 años del movimiento valdense, como coro anfitrión, proponen cantar en conjunto todos los coros “El juramento de Siabaud” y “Lux Lucet in tenebris” en la próxima Fiesta de Canto prevista para el 20 de octubre.

Nos cuenta Estela que en 2008, tuvo la oportunidad de participar, como parte de la Federación Femenina de la celebración de los 50 años de su par valdense y metodista en Italia. Allí conoció este himno: “Lux Lucet in Tenebris”. “Un matrimonio Lau-

sarot que nos acompañó siempre, lo cantó muchas veces y me gustó muchísimo” nos dijo.

Trajo la partitura y la letra en italiano. Pasó años guardada porque la dificultad fue hacer una traducción fiel que pudiese acompasarse con la música. Cuando menos la buscaba apareció. No recuerda cómo.

Es una traducción al castellano hecha por Ferruccio Corsani. No tenemos por el momento más información en cuanto a la autoría, arreglo coral… Quizás vayamos teniendo esos datos en los próximos meses. Por ahora, vamos ensayando.

Conversación con Estela

“Es fácil decir: -Yo hice esto, cuando en realidad sería más honesto decir: -Yo estaba ahí cuando ocurrió’”. Ralph Moore, hibridador de rosas miniatura.

ESTE: Explícame un poco Estela esto de la Rosa Valdense. Dicho así suena muy llamativo.

Estela: Siempre me gustaron los rosales. 2020 fue un año muy particular para nosotros, y para ellos. Nuestra reclusión obligada los benefició con una atención mucho más dedicada. Fue un año de una floración espectacular. Después, cuando empezamos a hablar de los 850 años del movimiento valdense, se me ocurrió que podríamos recordarlo a través del nombre de un rosal único.

ESTE: Eso. Hablamos de un ejemplar único.

Estela: Sí, claro. No existe otro. Pensé que debía ser tan único como estos irrepetibles 850 años de historia valdense por los que damos gracias. Su simple existencia es una maravilla, porque, como cada uno de los seres humanos, es única, con sus defectos y virtudes.

ESTE: Y compartiste la idea.

Estela: Sí, en la Asamblea Sinodal en Jacinto Aráuz en enero de este año. Y pedimos sugerencias de nombres. Nos llegaron muchos. El más reiterado fue “Valdense”, de manera que así se llama esta obtención por hibridación, única, resistente y refloreciente.

ESTE: A ver, hay varias cosas que tengo que preguntar. Explicame eso de hibridación, refloreciente...

Estela: La historia podría empezar en 2014 cuando ingresé a la Asociación Uruguaya de la Rosa, filial Oeste. Ya estaba jubilada de maestra. Trabajé en escuelas rurales, el

jardín y la huerta siempre fueron parte de la enseñanza integradora de las asignaturas. Pero en mi casa no tenía tiempo de cuidar plantas.

ESTE: En casa de herrero…

Estela: Tal cual. Yo decía que se me secaban hasta los cardos. Tenía un rosal que florecía sólo a fines de octubre, rosas rojas con un hermoso perfume. Decidida a tener mi primer rosal propio compré un ejemplar que, según el vendedor, florecía todo el año. De una tapera traje esquejes de dos rosales; uno daba unas flores rosaditas y otro color crema. Poco a poco fui aprendiendo a reconocer rosales. Así, supe que tenía ejemplares de Madame de Sévigné, General Gallieni, Indica Major y Madame Plantier. Pero no me conformé. Desde niña he sido coleccionista: servilletas de papel, monedas, sellos, caracoles, piedras y figuritas. Así que empecé a comprar rosales. Sabía que se clasificaban según su tipo: Especie, Antiguas, Té, Híbridos de Té, arbustivas, trepadoras, miniaturas, minifloras, y muchas más.

ESTE: Pah, me siento cada vez más ignorante.

Estela: Es que cuando empezás a saber algo, querés saber más. Los rosales son originarios del hemisferio norte. Los hallazgos fósiles de hojas de rosales datan de unos 40 millones de años. Tuvieron uso medicinal (refrescante, astringente) y culinario (licores, jaleas y dulces). He hecho jalea de escaramujos, dulce de pétalos y licor.

Pensé en reproducir las que había comprado, por esqueje, y, ¡oh, sor-

Salud en familia

Trasmitiendo juntos el amor de Cristo a través del Servicio a la comunidad

presa!, tuve éxito. Mis amistades dicen que es porque tengo “el dedo verde”, pero yo no lo sabía. Intenté también la reproducción por acodo. Hasta aquí, obtenía ejemplares con las mismas características de la planta madre, por reproducción asexual.

ESTE: Y ahora que sé un poquito quiero saber más. ¿por reproducción asexual?

Estela: Es la que se hace por esquejes, gajitos, injertos, acodo, como quieras. No intervienen los sexos. Me faltaba experimentar la reproducción por semillas que es la sexual. Acordate de Les Luthiers: “… son plantitas de la familia de las Rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tallo.” La hice. El siguiente paso fue intentar la hibridación. Esto fue más complejo. En 2021 tomé una rosa de “Deborah”, arbustiva de buen porte y refloreciente, prácticamente todo el año está en flor. Le saqué los estambres antes que tuvieran polen, y coloqué en su pistilo polen de “Frederic Mistral”, con las pretensiones de obtener una variedad con las características de ambos progenitores. Cubrí la rosa para que no le llegara polen de otras y esperé a que la naturaleza realiza-

ra la tarea. Cuando el escaramujo maduró, extraje las semillas, las dejé en remojo un día y las planté. Las cubrí con film para que no las dañaran los animales y mantuviera la humedad. Cuando las plantitas tuvieron dos hojas verdaderas, las transplanté.

ESTE: ¿Y? ¿Qué pasó con ellas?

Estela: Un ejemplar prosperó. En octubre de 2023 tenía 140 centímetros de altura y floreció por primera vez. Era una planta resistente. Resistió sequías y calores intensos en verano, continuó floreciendo y su porte era arbustivo. Sin embargo, no heredó el aroma de Frederic Mistral.

ESTE: ¿Y se volvió Rosa Valdense? Estela: Sí. Todavía no sé si será arbustiva o continuará creciendo como trepadora. En suaves podas de mantenimiento he plantado los pequeños esquejes obtenidos, con la esperanza de que prendan y así pueda obtener nuevos ejemplares de “Rosa Valdense”. Ya he tenido oportunidad de explicar en ámbitos no valdenses, el porqué de su nombre. Me parece que va cumpliendo su función.