6 minute read

2.3 Narrative Einzelbilder

Ein grundlegender Unterschied zwischen unserem Sehen und dem Auffassen von Bildern, ist die Tatsache, dass es sich bei Bildern, speziell in Bildgeschichten, nicht im Geringsten um die Abbildung der Realität handelt, für welche wir unsere Sehfähigkeit täglich beanspruchen. Da es sich in Bildgeschichten nicht um Realitätsabbildungen handelt, ist zu beachten, dass das Auffassen von Bildern nicht gleichzustellen ist mit dem Lesen von Bildern.

Dass sich beim Konsumieren von textfreien und textbegleiteten Bildgeschichten ein anderer Zugang ergibt, verdeutlicht D. Grünewald in seiner Aussage: «Im Rezeptionsakt drängt das Wort zum (inneren) Bild; den Hörern/Hörerinnen und Leser/Leserinnen veranschaulicht sich das Gesagte/Geschriebene in Vorstellungsbildern. Das Bild wiederum drängt zum (inneren) Wort, das hilft, sich des Gesehenen zu vergewissern und es zu deuten.»6

2.3 Narratives Einzelbild

Auf die Behandlung des vereinfachten Zugangs durch das Lesen von Texten gegenüber dem Lesen von Bildern folgend, möchte ich mich mit der Entstehung der narrativen Bildfolge, welche einen weit wichtigeren Teil meiner Suche darstellt, beschäftigen. Wenn wir die Anforderungen der Rezeption beiseitelassen, wird uns ein vereinfachter Blick auf die Funktionalität von narrativen Bildern oder Bildfolgen ermöglicht. Was muss visuell angeboten werden, damit Menschen eine Erzählung erkennen, sich darauf einlassen und in ihrem Kopf eine Geschichte, sei sie noch so kurz, entstehen lassen?

Wir wissen nun, dass Bilder schneller gelesen werden als Schrift. Das heisst aber noch nicht, dass die Verarbeitung erkannter Bilder schon beim Erkennen fertig ist. Natürlich kann man davon ausgehen, dass jedes Bild im weitesten Sinne etwas erzählt. Doch es gibt Bilder, die einen schon fast zwingen, eine Geschichte, ein Geschehen, daraus zu erkennen, welche universell verständlich ist.

Auch wenn ich hier die narrative Bildfolge analysieren will, ist doch zu erwähnen, dass das Einzelbild genauso narrativ sein kann und uns Geschichten erzählt, welche alle ähnlich verstehen. Dafür eignet sich der Inselwitz von Chaval (Yvan Francis Le Louam) sehr gut als Beispiel, welches schon Grünewald für seine Abhandlung über narrative Bilder verwendete.7

6 7 Vgl. hierzu Grünewald 2014, in: Bild ist Text ist Bild, S.19. Vgl. ebd, S.32.

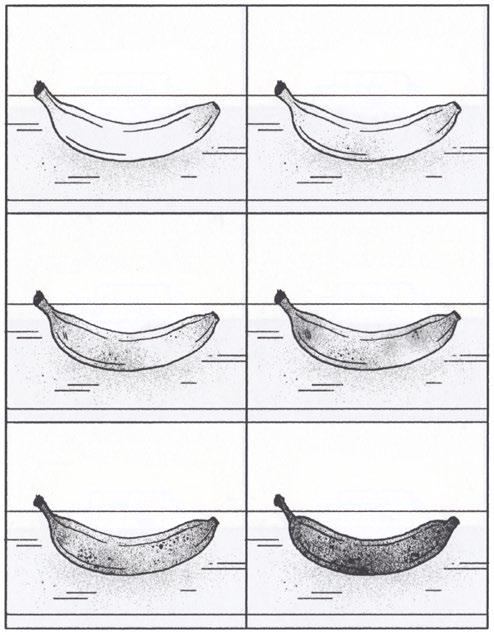

Abbildung 1

Chaval, Ohne Titel (Inselwitz), in Bild ist Text ist Bild, Susanne Hochreiter & Ursula Klingenböck (Hg.) Zürich: Diegenes 1977, S. 35.

Nach kurzer Betrachtung setzt man hier die verschiedenen Elemente zusammen und beginnt, sich die gezeigte Bühne als eine Art andere Realität vorzustellen. Als ob es sich um eine Szene in einem Film oder Theater handeln würde, zeigen sich die Figuren sowie ortspezifische Hinweise in ihren zugeteilten Rollen, welche einen Einblick in ihre Situation ermöglicht. Das Schiff im Hintergrund sinkt weiter in die Tiefe des Meeres, die kleinen Wellen plätschern langsam an die winzige Insel mitten im Ozean, und man hört förmlich, wie und vor allem was dem Koch ins Ohr geflüstert wird.8

Chaval präsentiert hier eine Situation, die uns verrät, was vorher geschah, was jetzt gerade geschieht und überlässt es den Rezipientinnen und Rezipienten, die Geschehnisse danach selber zu entwickeln. Das heisst, erst durch die Vorstellungen des Vorher und des Danach vervollständigt sich die Bildfolge. Hierzu schliesst Grünewald ab: «Diese Art von narrativen Bildern, die ein offenes Geschehen in prägnanter Pose zeigen, sind nach meinem Dafürhalten auch als Bildergeschichte zu verstehen, gewissermassen als ideelle Bildfolge».9

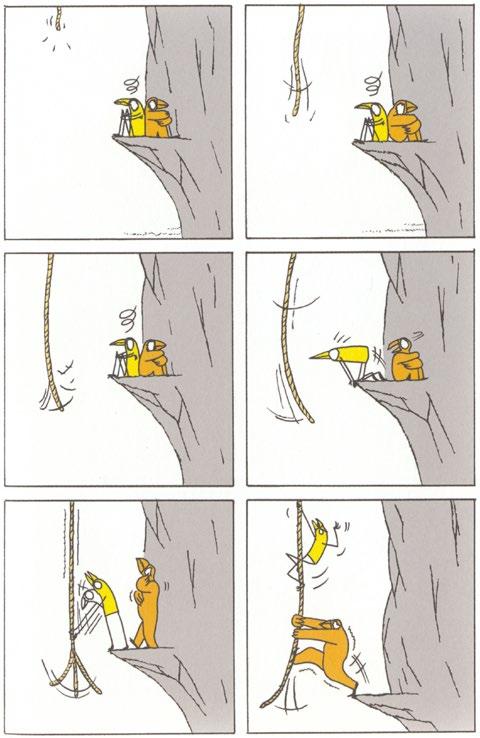

2.4 Narrative Bildfolgen

Bei einem Einzelbild ist die alleinige Erkennung des Bildes eine einfache Sache. Demensprechend auch eine darin zu verstehende Narration. Sobald es sich aber um Bildfolgen handelt, genügt ein einfaches Erkennen von Bildern nicht mehr. Die Beachtung der Rezipientinnen und Rezipienten ist bei einer solchen Untersuchung von grosser Bedeutung, wenn sie eine Bildfolge schon gar nicht als zusammenhängende Bilder erkennen, scheitert eine theoretische Aufarbeitung nämlich vorneweg. Diese Voraussetzung stellt also einen immens wichtigen Aspekt dar, wie Bildfolgen überhaupt narrativ werden können. Im folgenden Kapitel werden wir dieser Wichtigkeit nachgehen.

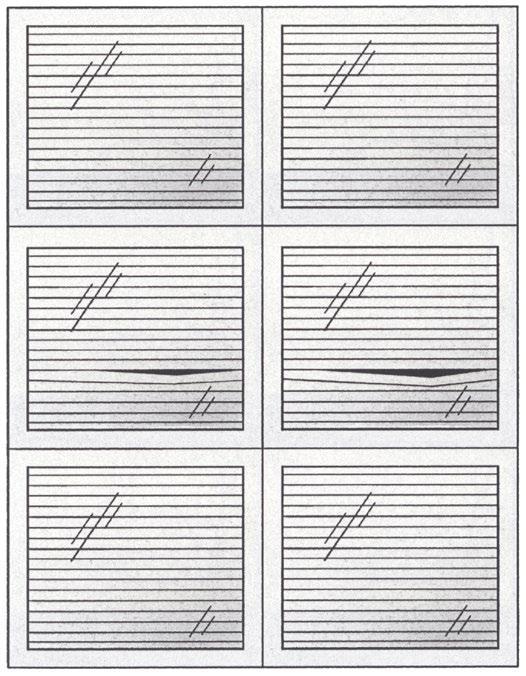

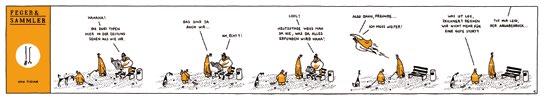

Im Moment heisst das für uns, dass die Deutlichmachung einer Bild-Reihe oberste Priorität hat. Seit Jahrzenten existieren sogenannte Comic-Strips in Zeitschriften jeglicher Art. Drei bis fünf Kästen, Panels, wenn auch unterschiedlich breit, teilen sie alle ein gleiches Mass, nämlich die Höhe, was ein wichtiges Detail ist. Die verbindende gleiche Höhe macht automatisch auch deutlich, dass die fünf kleinen Zeichnungen zusammengehören und eine nach der anderen als Reihe gelesen werden können.10

8 9 10 Beachte hierzu Abb. 1, S. 9. Vgl. hierzu Grünewald 2014, in: Bild ist Text ist Bild, S. 32. Beachte hierzu Abbildung 2 und 3: Die Form solcher Comic-Streiffen hat sich seit ihrer Enstehung kaum verändert.

Abbildung

Abbildung

2 (oben)

3 (unten) Peanuts - Charles Schulz © United Features Syndicate, aus Comics richtig lesen, Scott McCloud, 1993. Tizian Merletti, Feger und Sammler, in Tagesanzeiger, 2019.

Vieles trägt dazu bei, dass eine Bildfolge als solche erkennbar wird; seien es gleich grosse Panels, der identische Duktus des Strichs, wiedererkennbare Figuren und Objekte in den jeweiligen Bildern, oder gar die Hilfe von Text (z.B. Sprechblasen), was natürlich eine grosse Beihilfe darstellt. All diese Merkmale haben etwas gemeinsam: Die Anhaltspunkte stellen durch ihre repetitive Eigenschaft die nötigen Verbindungen her, so wie es auch ein geschriebener Satz tut, indem er aus Buchstaben besteht, welche zusammenhängend gelesen, einen Sinn ergeben.

Nehmen wir aber an, eine kurze Bildfolge zeigt einen Apfel auf einer neutralen Fläche, welcher nach und nach verfault. Es sind die gleichen Panelgrössen und dreimal derselbe Apfel, im ersten Bild frisch, im zweiten schon ein wenig schrumpelig und im dritten deutlich verfault. Mit meiner zuvor gegebenen Erklärung ist das eine klare Sache. Aber unvoreingenommen betrachtet, könnten das auch drei verschiedene Äpfel sein.11 Ein frischer Apfel in einem netten Kaffee um die Ecke, ein schrumpeliger irgendwo in einem Nachbarland und ein völlig verfaulter Zuhause. Die Äpfel sind einfach vor einer Linie (Horizont) platziert. Sie könnten auf einem Tisch, auf einem Autodach oder auf dem Boden einer unendlich flachen Salzwüste liegen.

Trotz der identischen Strichführung, derselben Panelgrösse und eines wiederholenden, sich verändernden Motivs, stehen wir im hier gezeigten Beispiel dennoch vor dem Problem, dass für eine eindeutige Narration noch zu wenig Anhaltspunkte gegeben werden. Es gibt aber Möglichkeiten, mit den gleichen Zeichnungen unmissverständlich klar zu machen, dass es sich um den gleichen Apfel handelt.11

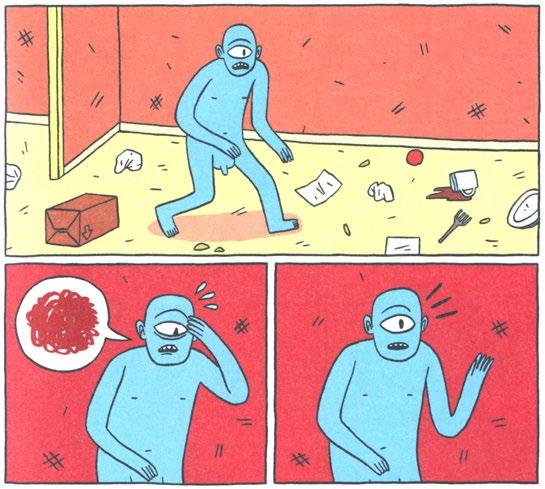

Die zwei Bespiele funktionieren mit einer dazukommenden Ebene. Auch wenn es im ersten Beispiel nur Zahlen sind, ist es bei beiden eine schriftliche Ergänzung, welche den Inhalt des Geschehens unterstütz. Mit dieser Zugabe an Lesehilfe/Verständnishilfe verlangt es von den Zeichnungen nicht mehr ab, um das Gemeinte zu zeigen. Genau hier ist der Schnittpunkt von Text-Bild Comics und textfreien Comics. Bei Beispiel Nr.2 und Nr.3 verlangt die Ungenauigkeit der Zeichnungen eine weitere Erzählhilfe, um die Narration universell verständlich zu machen. Bei der Entwicklung von stummen Bildgeschichten kann und muss ohne Weiteres darauf verzichtet werden. Das Beispiel von Nadine Redlich zeigt eine beinahe identische Situation, die mit Hilfe von zeichnerischer Erzählgenauigkeit klar verständlich macht, dass es sich sechsmal um dieselbe Banane handelt.12

11 12 Beachte hierzu Abb. 4-6, S. 13. Beachte hierzu Abb. 7, S. 15.

Abbildung Abbildung Abbildung

4 (oben) 5 (mitte) 6 (unten) Pulfer Jan, Bsp. 1, 2019, in besitz des Autors. Ebd. Bsp. 2. Ebd. Bsp. 3.