4 minute read

3.5 Dialoge oder Gesprochenes ohne Text

3.5 Dialoge oder Gesprochenes ohne Text

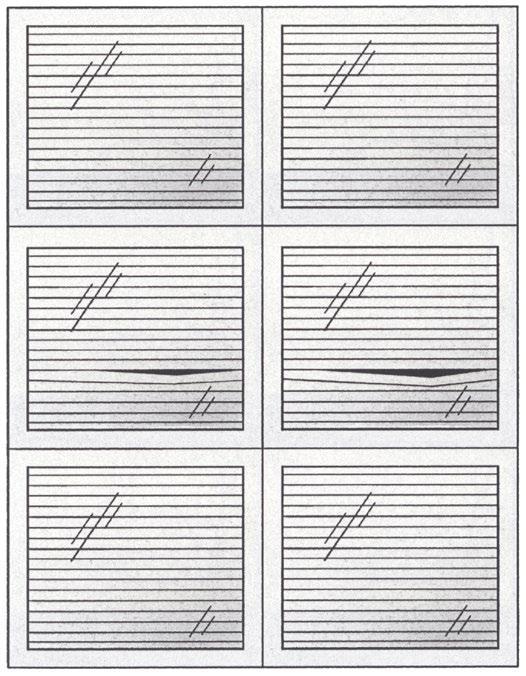

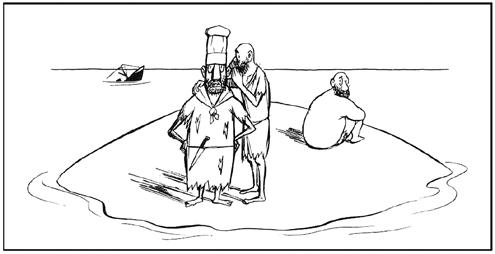

Als einfaches Mittel, Dialoge zu erzählen, weisen sich die Sprechblasen aus. Die Sprechblase ist ein fest verankertes Mittel und gehört zu einem der wichtigsten Codes des Mediums. Die bekannte Funktion der Sprechblase erlaubt, diese auch mit Bildern zu füllen. Alles was sich in einer Sprechblase befindet, wird auch als gesprochen wahrgenommen. Speziell Piktogramme eignen sich, um direkt auf das Wesentliche des gesprochenen Inhalts hinzuweisen. Hierzu Mahler: «Das Entschlüsseln von in Piktogrammen dargestellten Geschichten fällt nicht schwer, da wir im Umgang mit dieser Art von Bildsymbolik von Gebrauchsanleitungen bis zu Sicherheitsvorschriften so geübt sind, dass der Verzicht auf Sprache hier als selbstverständlich empfunden wird».41

Dank diesem Vorwissen, wie Piktogramme zu verstehen sind, kann man mit zeichnerischer Genauigkeit alleine durch die Gestaltung der Sprechblase zusätzlich vermitteln, wie ihr Inhalt wiedergegeben wird. Spezifische Informationen, wie z.B. Namen oder Daten, sind aber trotzdem schwer verständlich zu vermitteln.42

41 42 Vgl. Mahler 2005, S. 3. Vgl. Grünewald 2014, in: Bild ist Text ist Bild, S. 44.

Abbildung Abbildung 26 (oben) 27 (unten)

Teagle Jack, Dust To Dust, 2010, Ausschnitt, S. 69. Mahler Nicolas, Lautstärke, 2005, Ausschnitt, S. 13.

In meinen theoretischen Untersuchungen und Analysen bestehender Arbeiten konnte ich mir ein Wissen über die Entstehung von narrativen Bildfolgen aneignen und ein Verständnis davon, wie die verschiedenen Anwendungen von den Erzähltechniken beeinflusst werden. Ich war überrascht, wie interessant und aufschlussreich sich die theoretische Auseinandersetzung entwickelte und habe ihr in meiner schriftlichen Arbeit auch dementsprechend Platz gegeben.

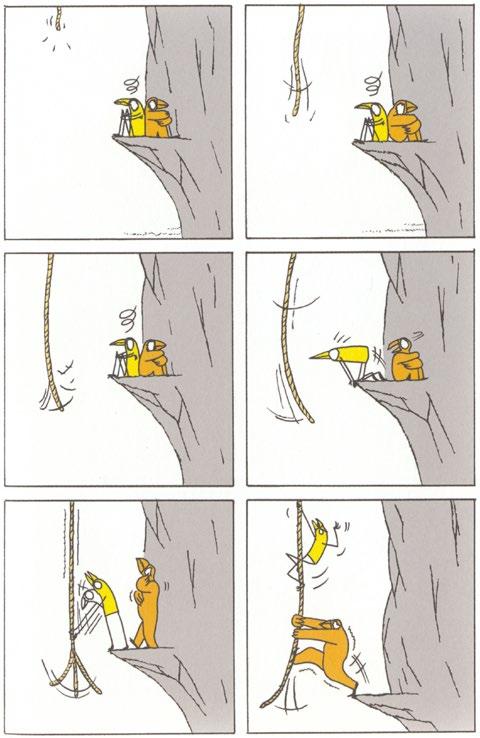

Die den Rezipierenden zugeteilte Rolle, wenn es darum geht, eine Bildfolge überhaupt als eine zusammenhängende Erzählung wahrnehmen zu können, ist eine der ersten Herausforderungen, der sich Autorinnen und Autoren von Bildergeschichten stellen müssen, um ohne Text arbeiten zu können. Dank der mittlerweile langen Existenz des Mediums Comic in verschiedensten Kulturen stellt dieser Aspekt jedoch keine Hindernisse mehr dar.

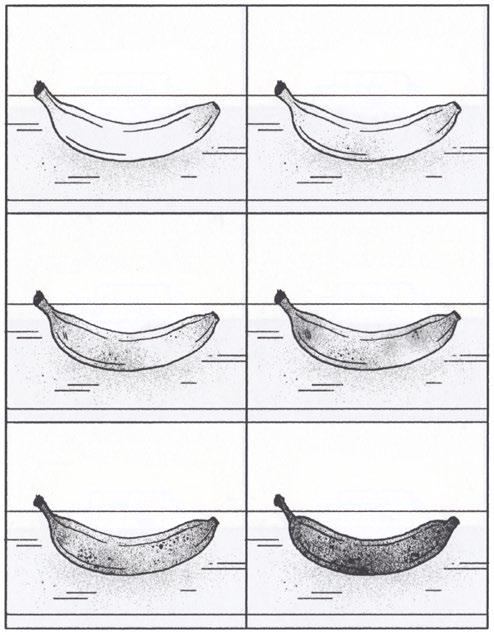

Meine Vermutung, dass rein bildhafte Darstellungen eine stärkere Präzision in der Bildsprache fordern, um alleine erzählen zu können, wurde bestätigt. Diese Genauigkeit wird von textbegleiteten Bildern nicht benötigt, was aber nicht heissen soll, dass sie davon erzählerisch nicht bereichert werden. Diese nötige Erzählgenauigkeit wird unterstützt von der angeborenen Emotion- und Gestaltwahrnehmung jedes Einzelnen, wie das Erkennen von Mimik oder der Stimmungslage realer Personen, welche auf Abbildungen sofort erkannt werden. Das führt dazu, dass Bilder solche Informationen direkter vermitteln als Text das könnte.43

Mit dem Wissen darüber, wie Bilder wahrgenommen und verstanden werden, kann man die Rezipierenden gezielt durch eine Geschichte führen. Sind die Bilder kleiner, sind sie schnell gelesen. Sind die Bilder grösser und beinhalten mehr Details, wird man dazu gezwungen, den Blick länger darauf zu ruhen.44 Das sind die grundlegenden Elemente, wie auf die Lesegeschwindigkeit (dementsprechend auch auf die Dramaturgie) Einfluss genommen werden kann.

Durch den Einsatz von bebilderten Sprechblasen kann in textlosen Comics durchaus auch gesprochen werden. Wie meine Beispiele gezeigt haben, bleibt es trotzdem meist bei wesentlichsten, nicht wirklich tiefgründigen Inhalten. Ein spannendes, flüssig lesendes Gespräch zu vermitteln, stelle ich mir sehr schwierig vor.

Eine Genre-Richtung für textfreie Bildgeschichten konnte ich nicht ausfindig machen. Ich habe es schwierig gefunden, beide Erzählweisen aufgrund ihres Geschichts-Genres zu vergleichen, da ich

43 44 Vgl. Dittmar 2011, in: Comic-Analyse, S. 71. Vgl. ebd. S. 119.

der Meinung bin, dass textbegleitete Comics und textfreie Comics gar nicht erst die gleichen Geschichten erzählen können. Der Umstand, dass längere textfreie Bildgeschichten eine intensivere und somit auch anstrengendere Deutungsarbeit abverlangen als textbegleitete Bildgeschichten, kann aber der Grund sein, warum ich vorwiegend auf Kurzgeschichten gestossen bin, wobei man bei Text- und Bild- Comics, oder dann eher bei Graphic Novels schneller auf sehr lange Geschichten trifft.

Die Funktionsweisen von Bildgeschichten, textlosen Comics oder Graphic Novels, von narrativen Bildfolgen, textfreien Bildfolgen oder wie man die Art des Erzählens sonst noch nennen mag, deuten auf eine immense Vielfalt von Erzählmöglichkeiten hin. Wie verschieden Zeichnerinnen und Zeichner damit umgehen und wie Rezipierende darauf reagieren, macht die rein bildhafte Narration zu einem faszinierenden Erzähl-Medium und wird noch so einige phänomenale Geschichten hervorbringen.

Bei Beibehaltung der Comic-Codes und konventionellen Erzähltechniken ermöglicht man vielen Rezipierenden, deren Motivationsimpuls zur Rezeption von textlosen Bildgeschichten in Gang zu setzen.45 Wenn experimentell, d.h. unter Missachtung der Erzählmittel (Codes) gearbeitet wird, grenzt das die Arbeit automatisch auf ein kleineres fachspezifischeres Publikum ein, welches aber auch über die konventionellen Erzähltechniken hinaus motiviert ist, Geschichten solcher Art zu rezipieren.

Diese Erkenntnisse motivieren mich, gerade in Anbetracht der Montage und der dazugehörigen Seitenkomposition, mich in der praktischen Bachelorarbeit an eine spielerische Montagesprache zu wagen. Die Tatsache, dass Bewegung auch innerhalb eines einzelnen Bildes vermittelt werden kann, habe ich in meiner schriftlichen Bachelorarbeit nicht beachtet. Gerade in Kombination mit experimenteller Montage kann ich mir eine solche Beachtung als spannende Ausgangslage vorstellen.

Meine gewonnenen Erkenntnisse verstärken mein Vorhaben, meine praktische Bachelorarbeit in einer erarbeiteten Sammlung von langen oder kurzen Geschichten und ideellen Bildfolgen, welche zusammen als ein Werk wahrgenommen werden, zu bündeln.