4 minute read

2.5 Rezipientin und Rezipient

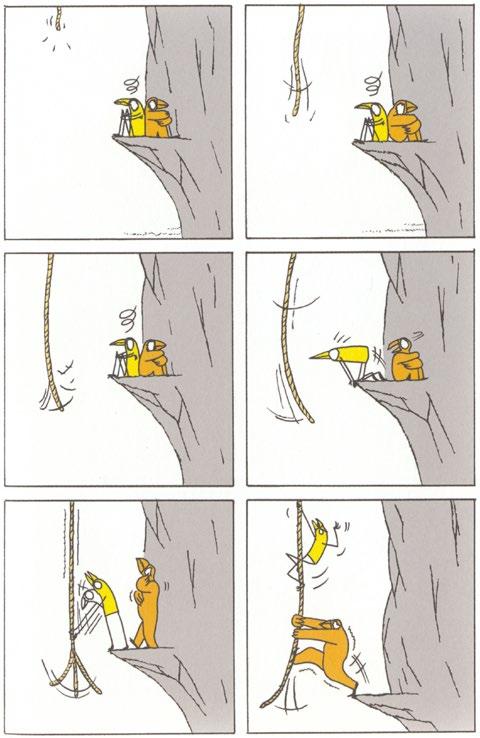

Nicolas Mahler, welcher selber schon einige textfreie Comics veröffentlicht hat, geht klar davon aus, dass ein wesentliches Kriterium von textfreien Bildgeschichten deren narrative Autonomie13 ist. «Der Verzicht auf das geschriebene Wort verlangt von den Zeichnerinnen und Zeichnern eine besonders genaue Beherrschung comictypischer Formensprache. Unklarheiten im Ausdruck resultieren umgehend in Unlesbarkeit».14

2.5 Rezipientin – Rezipient

Aufbauend auf die theoretische Betrachtung narrativer Bildfolgen, der Voraussetzung zur Zusammengehörigkeit, sowie deren autonomen Selbstständigkeit, können wir uns des Weiteren der Funktion der Rezipierenden annehmen.

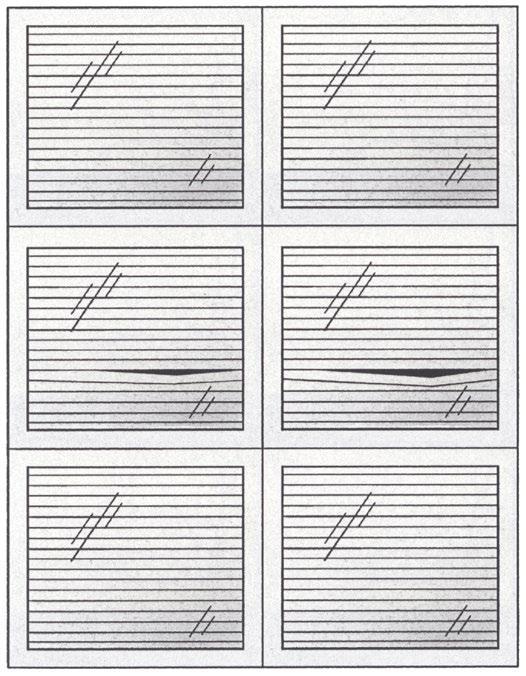

Sobald die Zusammengehörigkeit der Bildserie gewährleistet ist, wird die Existenz einer möglichen Geschichte erwartet, als eine Art Berechtigung, Bilder nacheinander als Folge zu präsentieren. «Was zusammen abgebildet ist, muss auch zusammengehören. Wo eine zusammenhängende Erzählung zu erwarten ist, werden die Lücken so aufgefüllt, dass ein Zusammenhang entsteht».15 Mit dieser Suche nach dem Sinn bildlicher Narration, beginnt die Zusammensetzung einer, im besten Falle natürlich der Geschichte.

Die Art und Weise, wie diese Suche nach Zusammenhängen, sprich die Suche nach der Erzählung, aussieht, ist natürlich bei allen anders. Viele Faktoren spielen zusammen:

Der kulturelle Hintergrund, oder auch das Alter der jeweiligen Betrachterinnen und Betrachter, beeinflusst einerseits deren generelles Interesse, sowie deren daraus entstehende Bereitschaft, sich auf dieses Medium einzulassen. Jeder Mensch erlebt etliche Dinge, sieht etliche Dinge. Seien es Bilder in Filmen, eigene Gedankenbilder oder die daraus entwickelten Assoziationen - jede Person, ob jung oder alt, sammelt sich mit seiner gesamten Lebenserfahrung ein eigenes Bildrepertoire, auf welches sie oder er zurückgreifen kann. Das Durchsuchen des eigenen Bildrepertoires und das Vergleichen mit dem aufgenommenen Bildmaterial, führt zum Erkennen von Ähnlichkeiten.16 Diese sind ausschlaggebend für die Intensivität, Qualität aber auch Geschwindigkeit des Rezipierten.

13 14 15 16 Vgl. Grünewald 2014, in: Bild ist Text ist Bild, S. 25. Vgl. Mahler 2005, in: Mahler zum stummen Comic, S. 1. Vgl. Dittmar 2011, in Comic-Analyse, S. 124. Vgl. hierzu, Grünewald 2017, in: Text & Kritik, S. 304.

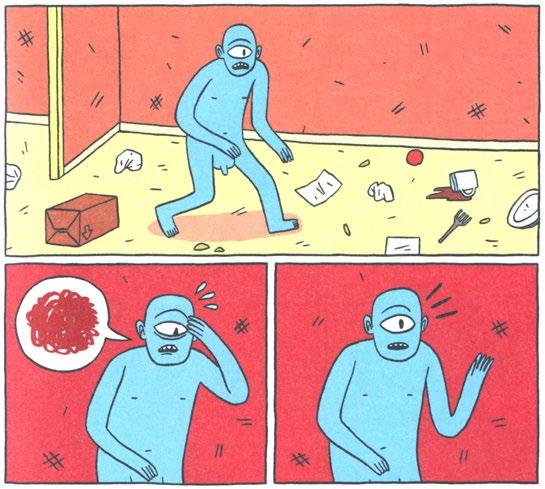

Das Erkennen der Ähnlichkeiten mit dem eignen Bildrepertoire kann gleichgestellt werden mit der Kenntnis über Erzähl- und Bildcodes, in unserem Fall; Comic-Codes. Wenn zum Beispiel schon jemand Erfahrung darin hat, Bildgeschichten zu lesen, kann man davon ausgehen, dass sein Bildgedächtnis in diesem Bereich grösser ist als das einer Person, welche keine Erfahrung darin hat, Comics zu konsumieren. Daraus folgend lassen sich Codes wie zum Beispiel Bewegungs- Geschwindigkeitslinien oder kreisende Sterne über dem Kopf schneller entziffern, wenn solche Erzählmittel schon im Bildgedächtnis vorhanden sind.

Grünewald geht davon aus, dass das Lesen von reinen Bildgeschichten, einer – Bild nach Bild – Informationssuche gleichkommt und, dass mit den gesammelten Informationen, Bewegung sowie Erzählung konstruiert wird.17 Wie gut diese visuellen Informationen von den jeweiligen Betrachtenden konstruiert werden können, entscheidet über die Verständlichkeit der zu erzählenden Geschichte.

Genauso wie eine geübte Leserin oder ein geübter Leser (von Textromanen) nicht jeden Buchstaben einzeln betrachtet und diesen im Nachhinein versucht, mit anderen Buchstaben in Verbindung zu setzten, damit sich ein Wort, ein Sinn solcher Buchstabenfolgen ergibt, und sie oder er Wörter auch ohne solch genauer Betrachtung erkennt, sind Bildgeschichten für eine geübte Leserschaft schneller verständlich als für ein ungeübtes Publikum.18

Weiter beeinflusst die individuelle Kreativität der Rezipierenden, wie mit dem visuellen Angebot19 umgegangen wird. So kann ein ungeübter Bildfolge-Leser mit genügend Interpretationswillen auch ohne ein ausgiebiges Bildrepertoire, kreative Deutungsarbeit leisten.

Vergleichbar wird von geübten Betrachterinnen und Betrachtern mehr Kreativität in Form von Deutungsarbeit gefordert, wenn sie mit experimentellen Erzählmethoden konfrontiert werden, bei denen die konventionellen Comic-Codes bewusst ausgelassen wurden. Geht man davon aus, dass bei solchen Experimenten auch Rezipierende, welche auf ein grosses Bildgedächtnis vertrauen können, Inhalte nicht wie gewohnt visuell angeboten werden, ist die Informationssuche deutlich erschwert. Demzufolge verlangt es eine grössere Rezipierbereitschaft und eine höhere Rezipierqualität, um die nötigen Informationen, welche für die Verständlichkeit ausschlaggebend sind, zusammenzufügen. Die dadurch schwerer erreichbare Verständlichkeit wirkt aber umso intensiver (Aha-Erlebnis, wie eine kleine Belohnung), wenn sie nachvollziehbar gedeutet werden kann.

17 18 19 Vgl. hierzu, Grünewald 2013, in Comics, S. 39. Ebd. S. 39. Ebd, siehe dazu mehr, S. 28.

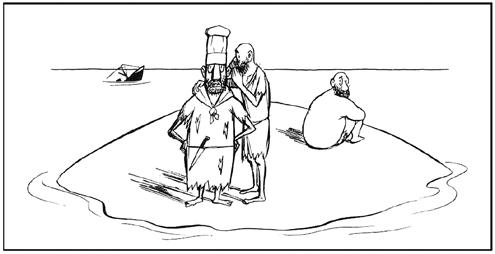

Ein sehr spannender Umgang mit den Rezipierenden bietet The Arrival von Shaun Tan. Der Protagonist reist (flüchtet) in seiner Geschichte in ein fremdes Land. Weder Kultur, Essen, Sprache und Schrift ist ihm bekannt. So kann der Protagonist in der komplett textfreien Bilderzählung ebenso wenig lesen, wie wir das können. Wenn er zum Beispiel bei seiner Arbeitssuche ein Plakat falsch aufkleistert, weil er es nicht lesen kann (nicht weiss, wo oben und unten ist), können wir das auch nicht.20 Seine Gespräche führt er hauptsächlich mit Zeichensprache und hilft sich im Notfall mit kleinen Zeichnungen weiter, genauso wie auch wir den textlosen Comic selber zu verstehen haben.

In The Arrival erlebt man so als Leserin und Leser das Erlebte des Protagonisten direkter mit und teilt die Erfahrung, welche geschildert wird. Ein solcher Umgang, welcher einem schon beinahe zum Mitfühlen zwingt, ermöglicht eine grosse Nachvollziehbarkeit, welche sich wiederum in einer optimalen Verständlichkeit spiegelt.

Abschliessend kann man sagen, dass auch wenn die Erschaffung des Bildmaterials durch die Autorin oder den Autor geschieht, die Rezipierenden eine wichtige Rolle einnehmen, die man als Zeichnerin oder Zeichner nicht missachten sollte.

Denn auch wenn die Autorin oder der Autor die Quelle erschafft, ist es immer erst die rezipierende Kraft der Betrachtenden, welche die Bilder und die daraus entstehende Geschichte zum Leben erweckt. Natürlich ist eine narrative Bildgeschichte immer an die Richtung gebunden, die von den Autorinnen und Autoren bestimmt wurde. Doch das geistige Mitspielen, welches von den Rezipierenden verlangt wird, ist nicht viel weniger auschlaggebend als die visuelle Ausgangslage, wie Bildgeschichten konsumiert, verstanden und erlebt werden.

«Ein Werk (wird) vollständig von denjenigen gemacht (...), die es betrachten oder lesen».21

20 21 Vgl. hierzu ausführlicher, Grünewald 2017, in: Text + Kritik, S. 302 – 305. Vgl. hierzu Duchamp 1956, S. 202.