Gesund.at

Gesund.at

Facharzttitel jetzt auch in Österreich

Positive Leadership: „Eine Frage der Haltung“ (Allgemein-)Medizin als Heilkunst

Gesunde Ernährung gemäß der EAT-Lancet-Guideline Praxiswissen:

Experteninterview: Cybersicherheitsrisiken von Herzimplantaten Bild vermitteln“

Ordination der Zukunft

Ein Plädoyer für mehr internationale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich hielt Gesundheitsminister Johannes Rauch Anfang November bei einer WHO-Tagung in Kopenhagen. Die 53 teilnehmenden Staaten diskutierten Wege, ihre Gesundheitssysteme zu stärken. „Viele Länder stehen derzeit vor ähnlichen Problemen“, sagte Rauch. „ Explodierende Kosten für Medikamente, der Fachkräftemangel im Gesundheits- und Pflegebereich sowie die wachsende Gefahr übertragbarer Krankheiten durch die Klimakrise. Solche Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt werden “ Österreich unterstütze die WHO deshalb sowohl inhaltlich als auch finanziell.

Die Zeit internationaler Auftritte als Gesundheitsminister neigt sich für Rauch freilich dem Ende zu. In Österreich nahmen Anfang November die Verhandlungen zur Regierungsbildung Fahrt auf. Es ist wahrscheinlich, dass eine neue Gesundheitsminister:in kommt, weil die Grünen kaum eine Chance haben, Regierungspartei zu bleiben. Die aktuelle Regierung hat zwar einige kleine bis mittelgroße Reformen im Gesundheitswesen umsetzen können. Doch der große Wurf blieb aus. Und Rauch tat sich schwer mit Kritik. In Diskussionen z. B. wurde dies immer wieder deutlich. Der Journalist Köksal Baltaci bezeichnete ihn in einem Kommentar in der Tageszeitung „ Die Presse“ deshalb als „ M inister für Ausreden“: Als Rauch im Zuge der Verhandlungen zum Finanzausgleich 2023 seine groß angekündigten, aber unrealistischen Strukturreformen nicht durchbracht habe, seien die Bundesländer und die Ärztekammer schuld gewesen –als im vergangenen Winter das Coronamedikament Paxlovid zur Mangelware geworden sei, die Apotheker:innen. Und nach dem hausgemachten Fiasko bei der Beschaffung der RSV-Impfstoffe heuer habe der Minister einmal mehr nach Rechtfertigungen gesucht – „von Fehlerkultur keine Spur“, so Baltaci.

Die Ärztekammer bedient sich zwar weniger harter Worte. Dennoch ist die Kritik nicht zu überhören. „Wir haben unsere Expertise im Gesundheitssystem dem aktuellen Noch-Ge-

sundheitsminister immer wieder angeboten, auch öffentlich“, so ÖÄK-Vizepräsident Dr. Harald Mayer in einer Aussendung. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass seine Nachfolger:in besser zuhört und auch Hilfe annehmen kann.“

Die Stärkung des niedergelassenen Bereichs ist für die Ärztekammer ein wesentlicher Baustein des österreichischen Gesundheitssystems, um die Spitalsambulanzen zu entlasten. Neben dem Ausbau des extramuralen Angebots fordert die Standesvertretung eine verbindliche Patient:innenlenkung. Die niedergelassenen Allgemeinmediziner:innen stünden –nach einem wenn möglich ersten digitalen Anlaufpunkt – an vorderster Stelle in der Versorgungspyramide.

In der druckfrischen Novemberausgabe unseres Fachmagazins, die beim Allgemeinmedizinkongress in Graz aufliegen wird, widmen wir den Hausärzt:innen ab Seite 10 ein eigenes Dossier. Besonders hervorzuheben ist der Artikel über die PSY-Diplome ab Seite 18. Denn jene feiern dieses Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Die ärztliche Berufsvertretung hat 1989 die Diplome für Psychosoziale, Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin initiiert und damit eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie stehen für ärztliche Haltung, ärztliches Denken und ärztliches Handeln gleichermaßen.

Unser Fachmagazin Hausärzt:in wird übrigens 2025 seinen 35. Geburtstag feiern. Aber mehr dazu in einer unserer nächsten Ausgaben. Eine spannende Lektüre wünscht

Ihre

Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

06 Von lebenswichtiger Bedeutung

Die Palliativbetreuung bekommt in der Onkologie immer mehr Gewicht

08 Mut zur effektiven Therapie

Migräne: Vermehrte individuelle Verordnung durch neue Prophylaxeund Akutmedikamente

21 DFP Praxiswissen: Ernährungsmedizin Gesunde Ernährung gemäß der EATLancet-Guideline

25 Den Teufelskreis durchbrechen Schlafcoaching bei nervöser Unruhe und insomnischen Störungen

28 „Ein realistisches Bild vermitteln“ Cybersicherheitsrisiken von Herzimplantaten

31 Mit-Leidende Herzen Studie: Krebsdiagnose Angehöriger kann kardiovaskuläres Risiko erhöhen

32 Mensch mit Maschine Künstliche Intelligenz könnte die Langlebigkeitsmedizin revolutionieren

34 „Armut & Co. als Angsttreiber“ Psychosoziale Risikofaktoren bei Angsterkrankungen

37 Management der Hausstaubmilbenallergie Nur allergenspezifische Immuntherapie kann die Allergie dauerhaft modifizieren

40 Der Stellenwert des Darmultraschalls anno 2024 „Ein unverzichtbares Werkzeug in der Behandlung von CED“

Entspannung ist der Königsweg zu gutem Schlaf.

10 Hauptrolle: Allgemeinmediziner:in Fachärzt:intitel endlich auch in Österreich

16 „In erster Linie eine Haltung“ Positive Leadership –die Rolle niedergelassener Ärzt:innen als Führungskraft

18 (Allgemein-)Medizin als Heilkunst Durch Beziehungskompetenz Ärger verhindern und Kosten einsparen

20 Ordination der Zukunft Rückblick: Das war der BdA-Kongress 2024

48 Less is More?

Ein Forschungsprojekt zur Verwendung von Antibiotika & Benzodiazepinen

51 Ihnen entgeht niemand Erkältungsviren sind weit verbreitet, Pflanzenarzneien wirken oft ursächlich

52 „Als erstes Mittel kann man Phytotherapie einsetzen“ Pflanzliche Arzneien in der Therapie von Harnwegsinfektionen

54 Nicht einfach hinnehmen

Blasenfunktionsstörungen: Eine zeitgerechte Abklärung und Behandlung ist essenziell

55 Einfluss auf chronische Krankheiten?

58 Den steigenden Anforderungen gerecht werden ÖDG fordert Attraktivierung von „Therapie aktiv“ und Refundierung spezieller Leistungen

59 SPRECHStunde „Kardiovaskuläre Komplikation nach Influenza?“

60 Fatigue ≠ Fatigue: eine Melange von Symptomen

63 Termine Aktuelle Kongresse und mehr extra

Neurology Alpine Summit 2024: Innovationen und Fortschritte – Teil 1

Eine Studie nahm die Stuhlfrequenz unter die Lupe

56 Versorgungssicherheit als Stütze

Ansätze zur Stabilisierung der Lieferketten und Infrastruktur

57 Die Top-Herpes-ZosterProdukte nach Menge und Wert

Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead IQVIA Austria 57 Impressum

Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug –verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen. Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder?

Die Palliativbetreuung bekommt in der Onkologie neben der therapeutischen Versorgung immer mehr Gewicht

GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Univ.-Prof.in PD DDr.in Eva Katharina Masel, MSc Vorstandsmitglied der Österreichischen Palliativgesellschaft

Prim. Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie

Die medizinische Fachwelt blickt stets mit Spannung auf innovative Therapien, die neue Ansätze und eine höhere Lebenserwartung versprechen. Doch in letzter Konsequenz muss jede:r von uns sterben, und die Menschheit wird sterblich bleiben. Deshalb stellt eine gute Betreuung in der letzten Lebensphase nicht nur einen persönlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert dar, den wir als ebenso wichtig betrachten sollten wie die erfreulichen Fortschritte in der Medizin.

Dennoch ist das Bewusstsein für Palliativbetreuung in der Gesundheitspolitik, aber auch unter Ärzt:innen, in anderen medizinischen Berufsgruppen und bei Patient:innen noch zu gering ausgeprägt. Palliativmediziner:innen hören zwar Beteuerungen, wie wertvoll ihre Arbeit sei und dass unbedingt mehr getan werden müsse. Die Realität sieht jedoch anders aus. Alljährlich sterben in Österreich an die 90.000 Menschen. Etwa zehn bis 20 Prozent von ihnen, also zwischen 9.000 und 18.000, brauchen eine spezialisierte palliativmedizinische Betreuung. 2021 konnten Daten von österreichweit 480 Hospiz- und Palliativbetten für Schwerkranke und Sterbende erhoben werden.1 Davon befinden sich 351 Betten in Palliativstationen/-einheiten und 129

Betten in stationären Hospizen. Das unterstreicht die Notwendigkeit einer niederschwellig verfügbaren Kompetenz in Palliative Care.

Österreich investiert allerdings in den Ausbau und die Kapazitätserweiterung der Versorgungseinrichtungen für Erwachsene und Kinder: Im März 2022 wurde das Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) vom Parlament beschlossen, um den flächendeckenden Auf- und Ausbau einer spezialisierten und qualitativ hochwertigen Hospizund Palliativversorgung sicherzustellen. Der Hospiz- und Palliativfonds trat rückwirkend mit 1. Jänner 2022 in Kraft. Danach wurden zweckgebundene Fördermittel des Bundes an die Länder ausgeschüttet. Der Fonds wurde mit € 108 Mio. dotiert, wobei für das Jahr 2022 € 21 Mio., für das Jahr 2023 € 36 Mio. und für das Jahr 2024 € 51 Mio. an Bundesmitteln vorgesehen waren. Die Mittel sind speziell für jene Bereiche vorgesehen, die nicht bereits von der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) berücksichtigt werden, also etwa Palliativstationen, sondern für den Einsatz in mobilen Palliativteams, Palliativkonsiliardiensten, Hospizteams, Tageshospizen sowie stationären Hospizen für Kinder und Erwachsene.

Palliative Care in der Onkologie orientiert sich an den Bedürfnissen auf körperlicher, psychosozialer sowie spiritueller Ebene. Ziel ist das Wohlbefinden der Patient:innen – unabhängig von der Prognose sowie zu jedem Zeitpunkt einer Erkrankung. Eine palliative Betreuung sollte daher primär symptomorientiert und nicht prognoseorientiert erfolgen. Grundsätzlich wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Palliativversorgung unterschieden. Primäres palliativmedizinisches Wissen sollte in jedem medizinischen Team vorhanden sein. Sekundäre Palliativversorgung wird

von spezialisierten Einrichtungen – wie mobilen Palliativteams oder Palliativambulanzen – angeboten. Und tertiäre Palliativversorgung findet in hochspezialisierten palliativmedizinischen Einrichtungen statt.

Je nach individueller Situation gilt es, die beste Betreuungsmöglichkeit zu finden. Generell kann man sagen: Umso komplexer die Situation, desto eher ist eine stationäre Betreuung notwendig. Wesentliche Elemente sind neben symptomlindernden Maßnahmen Gespräche über Therapieziele, über die Prognose sowie auf Wunsch über eine vorausschauende Planung, in der Eventualitäten im Vorfeld besprochen werden, um den Patient:innen Autonomie und Sicherheit zu geben.

Bei der Betreuung von Krebspatient:innen ist das zweifellos von eminenter Bedeutung, weshalb die American Society of Clinical Oncology (ASCO) dieses Jahr eine neue Leitlinie publiziert hat.2 Betont wurde erneut die Wichtig-

keit einer frühzeitigen Integration der Palliativmedizin in die onkologische Versorgung, wobei interdisziplinären Teams in der ambulanten und stationären Versorgung eine zentrale Rolle zukommt. Außerdem wird die Einbindung pflegender Angehöriger in die Palliativversorgung dringend angeraten. Denn so kann es gelingen, die Lebensqualität zu verbessern, das Symptommanagement zu optimieren und das individuelle Umfeld der Betroffenen zu unterstützen.

Sogar Telemedizin ist unterstützend und damit zukunftsreif

Auch innovative Ansätze der medizinischen Betreuung wie die Telemedizin werden dabei nicht außer Acht gelassen. Es hat sich gezeigt, dass selbst schwer kranke Menschen von telemedizinischen Palliativkonsultationen profitieren können. Eine 2024 im Journal of Clinical Oncology veröffentlichte Studie von Joseph Greer et al. konnte anhand der Therapie von 1.250 Patient:innen mit fortgeschrittenem nichtkleinzelligem Lungenkrebs belegen, dass virtuelle Palliative-Care-Visiten und persönliche als gleichwertig eingestuft wurden.

Entscheidend ist für die Patient:innen in jedem Fall, dass sie Zugang zu der für sie passenden Form der Palliativbetreuung erhalten – und dabei spielen die Hausärzt:innen eine maßgebliche Rolle. Niedergelassene Ärzt:innen sollten die Palliativmedizin in der Behandlung unheilbar kranker Patient:innen immer mitdenken und früh integrieren. Wesentlich sind die enge Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams (Diätolog:innen, Pflegepersonal, Physio-/Ergotherapeut:innen, Sozialarbeiter:innen), ein effektives

Symptommanagement sowie die psychologische und spirituelle Unterstützung der Patient:innen und ihres Umfelds. Auch die einfühlsame Kommunikation über die Prognose, die Möglichkeiten eines vorausschauenden Vorgehens und die Therapieziele sowie die ethische Entscheidungsfindung am Lebensende sind zentrale Aspekte, um die Lebensqualität in der letzten Lebensphase zu verbessern.

Quellen: 1 hospiz.at

Hier geht es zur aktuellen Leitlinie:

2 Saunders J et al., Palliative Care for Patients With Cancer: ASCO Guideline Update. Journal of Clinical Oncology Volume 42, Number 19, 2024. Quelle:

Abb.: Geschätzte Auswahl jener Menschen, die eine Palliativversorgung benötigen werden, geordnet nach Alter von 2014 bis 2040 (basierend auf Daten aus England und Wales).

Migräne: Hoffnung auf eine vermehrte individuelle

Verordnung geben neue Prophylaxe- und Akutmedikamente

„Das therapeutische Spektrum wird nach wie vor nicht entsprechend ausgeschöpft“, macht Univ.-Prof. Dr. Christian Wöber, Universitätsklinik für Neurologie, MedUni/AKH Wien, aufmerksam.* „ Dies hat zur Folge, dass Migränepatient:innen trotz Schmerzen arbeiten, aber auch, dass sich viele Mythen um ,leistungsorientierte, ehrgeizige Migränepersönlichkeiten‘ ranken“, so der Experte. Das sei die schlechte Nachricht. Die gute: Für Migränepatient:innen stünden heute vielfältige Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die individuell eingesetzt werden könnten. In dem im MANZ Verlag erschienenen Buch „Kopfschmerz. Richtig zuordnen und gezielt behandeln“ (siehe Buchtipp) erklären Prof. Wöber und Univ.-Prof.in Dr.in Çiçek Wöber-Bingöl, ebenfalls Universitätsklinik für Neurologie, MedUni/ AKH Wien, die verschiedenen Formen von Migräne und grenzen diese von anderen Kopfschmerzarten ab. Ebenso falsch wie besagte Mythen ist die gängige Meinung, dass man gegen Migräne nichts tun könne. „Diese Vorstellung ist nicht nur falsch, sondern auch mitverantwortlich dafür, dass Kopfschmerzen häufig erst mit großer Verzögerung diagnostisch geklärt und wirkungsvoll behandelt werden“, betonen die Autor:innen.

Gerade bei Migräne sind laut den Expert:innen mittlerweile neurobiolo-

gische Grundlagen wissenschaftlich bestätigt. Wobei etwa die genetischen und epigenetischen Hintergründe weiterhin Gegenstand der Forschung sind. Dass sich Migräne im Hirnstamm abspielt, ist hingegen seit etwa 30 Jahren bekannt. Anfang der 2000er-Jahre hat man mit der fMRT ein zweites „M igränezentrum“ im Hypothalamus gefunden. Das trigeminovaskuläre System hat eine zentrale Bedeutung. Wesentlich beteiligt ist der Botenstoff CGRP – dieser spielt u. a. eine Rolle bei der Entzündung in der Hirnhaut, beeinflusst die Blutgefäße und fördert die Schmerzleitung. CGRP („Calcitonin Gene-Related Peptide“) wird bei Migräneattacken vermehrt ausgeschüttet. Um dieses zu blockieren, können seit fünf Jahren monoklonale Antikörper herangezogen werden. Im Gegensatz zu den bisher zur Verfügung stehenden oralen Wirkstoffen für die Migräneprophylaxe, die alle ursprünglich für andere Indikationen entwickelt wurden, richten sich die monoklonalen Antikörper gezielt gegen ein wichtiges Substrat der Migräne-Pathophysiologie. Die Biologika schalten CGRP direkt ab (Fremanezumab, Galcanezumab, Eptinezumab) oder blockieren den CGRP-Rezeptor (Erenumab). Eptinezumab wird als Infusion verabreicht, die anderen genannten Substanzen werden subkutan appliziert. Die Medikamente wirken bei episodischer und chronischer Migräne, sie sind gut verträglich und haben in der Regel keine erheblichen Nebenwirkungen.

Schmerzfreiheit innerhalb von zwei Stunden

In der Akuttherapie sei es das Ziel, die Schmerzen binnen zwei Stunden abklingen zu lassen, erklärt Prof. Wöber. Dafür werden Analgetika empfohlen, Substanzen erster Wahl sind bekanntlich Acetylsalicylsäure (1.000 mg), Ibuprofen (400-800 mg) oder Diclofenac (50-100 mg). „Die Akuttherapie muss ausreichend früh und ausreichend hoch dosiert verabreicht werden“, hebt der Experte hervor. Als Mittel zweiter Wahl gelten Paracetamol (1.000 mg), Naproxen (500750 mg) und Metamizol (1.000 mg).

Wird keine Schmerzfreiheit erreicht, werden Triptane eingesetzt (Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan als Tabletten, Rizatriptan als Schmelztabletten, Zolmitriptan als Tabletten und Schmelztabletten sowie als Nasenspray. Sumatriptan kann auch gespritzt werden).

Neurologe Wöber: „ Studien zeigen, dass Triptane am effektivsten sind, sie werden aber zu wenig verordnet. Nur sechs Prozent der österreichischen Patient:innen erhalten Triptane, in Deutschland liegt die Rate bei acht Prozent.“ Gegen eine Verabreichung sprechen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Angina pectoris, ein schlecht eingestellter Bluthochdruck, hohes Cholesterin oder ein Arterioskleroserisiko. Als Nebenwirkungen können Hitze-, Spannungsoder Druckgefühl im Nacken oder in der Brust sowie Müdigkeit auftreten.

Lebensbedrohliche Nebenwirkungen (Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall) kommen bei einer von einer Million Anwendungen vor, sie sind bei Gefäßgesunden extrem selten.

Für Herz- oder Schlaganfallpatient:innen stehen zwei neue Medikamentenklassen zur Verfügung:

1. Ditane sind eine Weiterentwicklung von Triptanen, sie wirken jedoch nicht gefäßverengend. Dabei handelt es sich um 5-HAT-1F-Agonisten, darunter Lasmiditan, dieses eignet sich zur Akuttherapie.

2. Gepante sind CGRP-Antagonisten, etwa Rimegepant sowie Ubro- und Zavegepant, die beiden letztgenannten sind jedoch nicht in der EU zugelassen. Gepante werden sowohl in der Prophylaxe als auch in der Akuttherapie verabreicht. „ Das Therapieziel sind die Reduktion der Attackenhäufigkeit um 50 Prozent, ein besseres Ansprechen der Akuttherapie und weniger schmerzhafte Attacken“, so Prof. Wöber.

Als allgemeine Maßnahme wird empfohlen, die Triggerfaktoren für Migräne genau zu beachten. „ M igränetrigger

sind jedoch sehr individuell und lassen sich nicht verallgemeinern“, betonen die Neurolog:innen. So zeigte eine Studie unter Beteiligung der MedUni Wien, dass bestimmte Wetterwerte mit derselben Häufigkeit das Migränerisiko erhöhen und auch verringern.

Kopfschmerz

Richtig zuordnen, gezielt behandeln

Von Çiçek Wöber-Bingöl und Christian Wöber

MedUni Wien im MANZ Verlag 2024

„Wichtig ist es, die Betroffenen aktiv einzubinden und nicht allein auf passive Therapien wie Akupunktur, Medikamente oder andere Maßnahme zu setzen“, stellen Prof.in Wöber-Bingöl und Prof. Wöber klar. Spezieller Herangehensweisen bedarf es bei Kindern und Jugendlichen, Schwangeren und Personen über 60. „ Dank beachtlicher Fortschritte gelingt es heute in den allermeisten Fällen, die Lebensqualität von Patient:innen mit Migräne deutlich zu verbessern“, ermutigen die Kopfschmerz-Expert:innen Betroffene dazu, die Schmerzen nicht hinzunehmen, sondern ärztliche Hilfe zu suchen.

Mag.a Dr.in Doris Simhofer * MeinMed-Vortrag (06.06.2024), abrufbar unter: meinmed.at/krankheit/kopfschmerz-cephalgie/1783

Hier geht’s zur aktuellen Leitlinie Migräne (2022):

Fachärzt:intitel endlich auch in Österreich

Nach Diskussionen und Verhandlungen über mehrere Jahre – vor allem der Ärztekammer – und wohl auch nach einigen Stoßgebeten von Hausärzt:innen ist es tatsächlich so weit: Es gibt nun auch in Österreich als einem der letzten europäischen Länder den Facharzttitel für Allgemein- und Familienmedizin. So ist es zumindest in der Gesetzesnovelle verankert, welche kürzlich von Gesundheitsausschuss, National- und Bundesrat befürwortet wurde. Sie tritt am 1. Juni 2025 in Kraft. Wie sieht diese Novelle der Ausbildungsordnung – zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt – aus? Sie wird über die nächsten fünf Jahre als Übergangsperiode bis zum 1. Juni 2030 schrittweise erweitert und ab dann insgesamt fünf Jahre dauern. Die Novelle besteht aus einer neunmonatigen Basisausbildung, 33 Monaten Sonderfach-Grundausbildung und schließlich der Lehrpraxis, welche ebenso über die nächsten Jahre kontinuierlich verlängert wird (sechs bis 24 Monate). Ärzt:innen, die bereits vor dem 1. Juni 2025 die Ausbildung in Allgemeinmedizin begonnen haben, können dann wählen, ob sie in der nach derzeitigem Recht geltenden Ausbildung bleiben oder in die neue Fachausbildung wechseln.

GASTAUTOR:

Dr. Christofer Patrick Reichel Präsident der ÖGAM Niederösterreich

Spezialisierung in diesem Fach ist etwas schwieriger zu erklären und zusammenzufassen als vielleicht in anderen Disziplinen, in denen sie beispielsweise als Fokussierung auf ein Organsystem festgelegt werden kann, etwa in der Dermatologie. Am anschaulichsten ist daher eine kurze Definition der Allgemein- und Familienmedizin anhand der „4 C “ , welche von Prof.in Barbara Starfield († 2011) an der John-Hopkins-Universität im Jahre 1992 festgelegt wurden. „ First Contact, Comprehensiveness, Continuity, Care Coordination“ wurden als Eckpfeiler der Primärversorgung definiert: Gemeint sind damit die Versorgung der Patient:innen durch die Allgemeinmediziner:in als ersten Kontakt im Gesundheitssystem, eine konti-

nuierliche Versorgung und Begleitung –sozusagen von der Wiege bis zur Bahre –, eine umfassende Betreuung, die alle Aspekte der Lebensumstände miteinbezieht, und eine koordinierende Funktion gemeinsam mit den Patient:innen im Sinne eines „ K notenpunktes“, in dem alle Informationen aus medizinischen und pflegerischen Diagnosen, Therapien etc. zusammentreffen.

Die Aufwertung der Primärversorgung im Sinne der Allgemein- und Familienmedizin hat viele durch mehrere Untersuchungen, Studien und Berichte untermauerte Vorteile – Vorteile für das Gesundheitssystem sowohl im Sinne der besseren Gesundheitsindikatoren als auch im Sinne der redu-

Eins, zwei, vier –nur drei Tage einnehmen!

Warum ist dieser Fachärzt:intitel denn für die in der Primärversorgung tätigen Ärzt:innen überhaupt so wichtig? Als wesentlicher Punkt ist hervorzuheben, dass nun von Allgemein- und Familienmedizin gesprochen wird, nicht mehr nur von Allgemeinmedizin. Das entspricht einerseits dem internationalen Standard, andererseits soll es auch im österreichischen Titel die Bedeutung der Familie als gesamtes biopsychosoziales System unterstreichen, welches von den Fachärzt:innen betreut wird. Die

Buccalin® ist ein Präparat zur Stärkung des Immunsystems, das die Bildung von sekretorischem Immunglobulin A (IgA) fördert und die Menge zirkulierender IgA erhöht. Es enthält inaktivierte Bakterienstämme, die für Atemwegsinfektionen relevant sind. Buccalin® stimuliert sowohl die zellvermittelte als auch die humorale Immunität und verbessert die spezifische Immunresistenz der Atemwegsschleimhaut. Zudem aktiviert es das Immunsystem im Darm, insbesondere die zellulären Immunkomponenten in den Peyer-Plaques.

Geeignet für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen ab 2 Jahren und Erwachsenen.

Wirkstoffe: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumococcus, Streptococcus sp., Staphylococcus aureus.

Packungsgröße: 7 Stk. Filmtabletten.

Dieses Arzneimittel ist auf ärztliche Verschreibung in der Apotheke erhältlich.

Quelle: sigmapharm.at

zierten Gesundheitsausgaben.* Somit kann diese Aufwertung der Ausbildung und der Ausübung der Primärversorgung auf gesetzlicher Basis jedenfalls in puncto Gesundheitsökonomie und Versorgungsrelevanz nur positiv bewertet werden.

Auch in Bezug auf die Ausbildungsneuerung kann diese in fast allen Belangen als sehr erfreulich erachtet werden. Warum nur fast? Es gibt einige Bereiche, die sich in der Novelle und Ausbildungsänderung noch als knifflige Punkte herauskristallisieren könnten. So könnten die Verlängerung der Ausbildungszeit und vor allem die sehr begrüßenswerte kontinuierliche Ausweitung der Lehrpraxis bis 2030 auf 18 Monate ein wenig am Ziel vorbeischießen, wenn diese auch in Notaufnahmen in Spitälern möglich wären. Man darf Erstversorgung keinesfalls mit Primärversorgung verwechseln. Erstversorgung ist zwar ein Teil der Primärversorgung, aber nicht umgekehrt. Als weiteren möglicherweise kritischen Punkt könnte man den Zeitpunkt der Lehrpraxis ansehen, welche auch am

Ende der Spitalsausbildung gemacht werden kann. So könnte den Auszubildenden in den ersten Jahren im Spital die hausärztliche Anbindung fehlen und es so eventuell zu Unsicherheiten bei der Wahl des Faches kommen. Da es auch in den Spitälern in anderen Fachrichtungen an Auszubildenden mangelt, könnten „ Abwerbungen” möglicherweise ein Thema sein. Um dem gegenzusteuern, befinden sich gerade Mentoringprogramme in Entwicklung, welche hier entscheidend sein könnten. Der Mehrbedarf an Lehrpraxen beziehungsweise Lehrpraxisleiter:innen ist ebenfalls als Qualitätsmerkmal zu interpretieren. Von Lehre und Austausch können beide Seiten profitieren: Ausbildner:innen und Auszubildende. Das Arbeiten im Team wird vermittelt und führt zu einer Verbesserung des Fachverständnisses. Weiters wird die interprofessionelle Zusammenarbeit durch die immer weiter ausgebauten neuen Versorgungsstrukturen (PVE, PVN, Gruppenpraxen ...) einen deutlicheren Stellenwert erfahren und kann

DER AG HERZINSUFFIZIENZ

Herzinsuffizienz als Komorbidität

Novotel Wien Hauptbahnhof, 9.00 –13.00 Uhr

Wissenschaftliche Leitung und Vorsitz:

Univ.-Doz. Dr. Martin Hülsmann (AKH Wien)

Priv.-Doz. Dr. Deddo MÖRTL (Universitätsklinikum St. Pölten)

Infektionskrankheiten und Herzinsuffizienz

Univ.-Prof. Dr. Stefan Winkler

Klimawandel und Herzinsuffizienz

Dr. Thomas Quinton

Adipositas und Herzinsuffizienz

Dr. Bianca-Karla Itariu

Hämato-onkologische Erkrankungen

Univ-Prof. Dr. Jutta Bergler-Klein

Anästhesie und Herzinsuffizienz

Univ.-Doz. Dr. Stephan Kettner

dadurch auch die effizientere Versorgung der Bevölkerung fördern.

So kommt es schließlich durch die Gleichstellung mit anderen Fachrichtungen zu einer Stärkung der Fachidentität der Allgemein- und Familienmedizin. Dadurch kann hoffentlich auch der Fokus mehr auf die Forschung gelegt werden, versorgungsrelevante Daten sucht man in Österreich ja leider meist noch vergeblich. Aber generell könnten die Vereinheitlichung durch die klarer strukturierte Ausbildung, das Fachverständnis an sich und die Standardisierung definitiv zur Verbesserung der Positionierung der Allgemein- und Familienmedizin in Österreich beitragen.

„Durch die Gleichstellung mit anderen Fachrichtungen kommt es zu einer Stärkung der Fachidentität der Allgemein- und Familienmedizin.“

Wie steht es jedoch um die teilweise schon seit vielen Jahren praktizierenden Hausärzt:innen? Diese können sich laut der Gesetzesnovelle akkreditieren lassen, wenn sie für mindestens zwei Jahre aktiv in der Primärversorgung tätig waren, davon mindestens sechs Monate in den letzten beiden Jahren vor dem 1. Jänner 2025. Inwieweit hier die Anrechenbarkeit einer Tätigkeit in Rehabilitations- oder Kureinrichtungen gegeben sein wird, ist derzeit noch nicht geklärt. Zusammenfassend ist aus Sicht eines selbst in der Primärversorgung tätigen Hausarztes die Einführung des Fachärzt:intitels für Allgemeinmedizin zu begrüßen. Und sie kann nur zu einer positiven Entwicklung führen: in der Versorgung der Patient:innen, in der interprofessionellen Zusammenarbeit, im intra- und extramuralen Austausch und auch in Bezug auf gesundheitsökonomische Aspekte.

Diese Veranstaltung entspricht 5 DFP-Punkten der Österreichischen Ärztekammer.

ANMELDUNG: per E-Mail an fortbildung @ medcongress.at Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

ORGANISATION: med Congress GmbH , Gabriele Rech 2221 Gr. Schweinbarth, Hochleitengasse 34/Top 1

Quellen: * who.int , unrwa.org <

„In erster Linie eine Haltung“

Dr. Markus Ebner, Wirtschafts- und Organisationspsychologe an den Universitäten Wien und Klagenfurt, im Interview.

HAUSÄRZT:IN: Welche Rolle spielt Positive Leadership in Ordinationen von Hausärzt:innen?

Dr. EBNER: Positive Leadership ist nicht so weit entfernt von dem, wie die WHO Gesundheit definiert. Die WHO sagt, Gesundheit sei nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Und genau so sehen wir es im Bereich von Positive Leadership – dass es nicht nur darum geht: „Was passt noch nicht und was muss man noch tun, damit etwas funktioniert?“ Da gibt es noch etwas Positives jenseits davon. Es geht auch darum, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der die Menschen ihr Potenzial entfalten können.

Was ist dabei ein häufiger Knackpunkt, warum dies nicht so gut funktioniert? Dazu gibt es eine spannende Erkenntnis. In einer ärztlichen Praxis geht es nicht nur um die Expertise als Mediziner:in, sondern auch um jene der Führungskraft. Erfahrungsgemäß ist es im medizinischen Bereich gar nicht so einfach, dass die Ärzt:innen diese beiden Rollen für sich erkennen und sagen: „ Ich bin Mediziner:in und gleichzeitig Führungskraft“ Diese beiden Rollen erfordern aber unterschiedliche Fähigkeiten.

Welche Werkzeuge und Techniken können bei der Führung einer Arztpraxis eingesetzt werden?

Die Frage wird sehr oft gestellt. Das ist aus meiner Sicht jedoch ein falscher Zugang. Wir Menschen sind keine Computer, bei denen ich sage: „Welche Technik kann ich jetzt verwenden, damit das funktioniert?“ Deswegen ist Positive Leadership in erster Linie einmal eine Haltung und keine Technik. Das wäre so, als würde ich fragen: „Mit welcher Technik kann ich mein Kind motivieren?“ ... Die Haltung bei Positive Leadership ist, dass ich nicht nur die Managementrolle sehe – also es im Sinne von „Was muss gemacht werden, damit alles funktioniert?“ verstehe. Das ist wichtig. Positive Leadership bedeutet viel mehr, nämlich es als Führungsaufgabe zu sehen, für Rahmenbedingungen zu sorgen, in denen Menschen gerne arbeiten.

Wie kann das funktionieren?

Das kann etwas ganz Banales sein, beispielsweise die Teeküche. Man könnte etwa vereinbaren, sich zehn Minuten vor Arbeitsbeginn zu treffen, und da wird einfach mal geplaudert. Also das, was man früher aus Sicht von guter Führung verhindert hat: nämlich dass die Menschen miteinander plaudern, weil sie dabei nicht arbeiten. In unserer Forschung sehen wir, dass solche Kontakte relevant für das Zusammengehörigkeitsgefühl in Teams sind.

Wie könnte das in einem Primärversorgungszentrum aussehen, wo es nicht so viele Überschneidungen gibt?

Vor allem wenn die Leute vielleicht unterschiedliche Arbeitszeiten haben, muss man gezielt überlegen, wie man Möglichkeiten schaffen kann, sich zu treffen. Zeiten, in denen es nicht nur um Inhalt geht, der kommuniziert werden muss, sondern in denen man sich auf einer menschlicheren Ebene begegnet. Beispielsweise könnte man sich einmal im Monat treffen, um gemeinsam eine Pizza zu essen.

Man kann also sagen, dass man mittels Positive Leadership auch dem

Personalmangel beziehungsweise der Fluktuation entgegenwirken kann?

Ja, das kann man nicht nur so sagen, sondern wir haben das auch mittlerweile mit Studien eindeutig belegt. Ich habe vor zwei Jahren an der Uni Wien den Forschungscluster „Positive Leadership im Gesundheitswesen“ gegründet. Im Zuge dessen haben wir mehr als tausend Personen befragt, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Was wir sehen können, ist: Je mehr eine Führungskraft Positive Leader ist, desto weniger haben die Mitarbeitenden das Bedürfnis, den Job zu wechseln.

Gibt es dazu konkrete Zahlen?

Ja. Im Gesundheitswesen haben wir oft das Thema Teilzeit. In einer kleinen Arztpraxis kann es gut passen, dass jemand in Teilzeit arbeiten möchte, weil da vielleicht gar nicht so viele Stunden zu vergeben sind. Aber auf Primärversorgungszentren trifft das nicht zu: Wenn ich da zwei Personen habe, die zukünftig in Teilzeit arbeiten möchten, dann ist das fast so wie eine Person, die kündigt. Wir haben uns angeschaut, wie groß der Wunsch ist, in den nächsten zwölf Monaten in Teilzeit zu gehen – in Zusammenhang mit dem Führungsstil. Was wir gesehen haben, ist: In jenen Teams, in denen die Führungskraft gar nicht als Positive Leader erlebt wird, planen 26 Prozent der Mitarbeitenden, im nächsten Jahr auf Teilzeit umzusteigen. In solchen Teams hingegen, in denen die Führungskraft sehr stark nach dem Positive-LeadershipPrinzip handelt, sind es mit 12,5 Prozent weniger als die Hälfte.

Können auch die Patient:innen von einem positiven Führungsstil profitieren? Ja. Es gibt eine spannende Studie, die wir jetzt gerade in Krankenhäusern gemacht haben. Wir haben gesehen: Wenn die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen ihre jeweilige Führungskraft mehr als Positive Leader erleben, dann ist die Patient:innenzufriedenheit auf diesen Stationen auch messbar höher. Das heißt, es wirkt sich ebenso auf die

Patient:innen aus. Das kann man sicher auf Primärversorgungszentren und übrigens auch auf kleinere Arztpraxen übertragen.

Gibt es noch etwas, das Sie unseren Leser:innen zu dem Thema mitgeben möchten?

Ja. Wenn wir von Führung reden, meinen wir meistens Führung der anderen. Aber das, was das herausforderndste und genauso relevant ist, ist die Kompetenz, sich selbst zu führen. Ich sehe es als ganz wichtig an, dass Ärzt:innen auch gut auf sich selbst schauen können – dass sie ihre eigenen Emotionen erkennen und selbst Strategien erlernen, damit umzugehen. Wir bezeichnen das in der Organisationspsychologie mittlerweile als Selbstfürsorge.

Was bedeutet das konkret?

Gerade dann, wenn man viel Stress hat, wenn die Praxen voll sind, kann schon mal die Zeit für die Selbstfürsorge zu kurz kommen. Und wenn wir von Führung reden, dann reden wir eben auch von Selbstführung. Wie gut kann ich darauf achten, dass es mir gut geht? Denn dann kann ich auch weitaus besser darauf schauen, dass es den Menschen gut geht, die ich letztendlich führe. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft: Führungskräfte, die sich selbst nicht gut führen können, sind in der Regel auch keine guten Führungskräfte für andere. Und die, die sich selbst gut führen und gut auf ihre eigenen Ressourcen achten können, das sind dann meistens auch diejenigen, die andere besser führen können.

Das Gespräch führte Margit Koudelka.

X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp

Positive Leadership Wie Sie wissenschaftlich fundiert das volle Potenzial Ihres Teams entfalten

Positive Leadership in der Praxis Tools, Techniken und Best-Practise-Beispiele

Von Markus Ebner Facultas Verlag 2024

In ihrem Tätigkeitsbericht von 2022 gibt die Niederösterreichische Patienten- und Pflegeanwaltschaft (NÖ PPA) zu bedenken, dass sich im Durchschnitt eine von 865 behandelten Patient:innen beschwert. 426 Beschwerden sind in den Niederösterreichischen Landeskliniken verzeichnet worden. Somit zeigt sich ein Anstieg von beinahe 10 % im Vergleich zu 2021. Für Hausärzt:innen interessanter sind die 90 erfassten Beschwerden im niedergelassenen Bereich, die in etwa der Anzahl im Vorjahr entsprechen.1 Der Niederösterreichische Patienten-Entschädigungsfonds beschloss im Jahr 2022 Entschädigungszahlungen von 928.500 Euro, wobei einzelne Auszahlungsbeträge eine Höhe von bis zu 70.000 Euro erreichten.2 Wie kann der Kostenfaktor Patient:innenbeschwerden beeinflusst werden?

Reduktion von Patient:innenbeschwerden

Robyn Tamblyn et al. konnten im Jahr 2007 nachweisen, dass sich Beschwerden von Patient:innen durch die Qualität der Kommunikation zwischen Ärzt:in und Patient:in signifikant vorhersagen lassen.3 Ärztliche Kommunikationsfehler wurden zeitgleich von Gerald B. Hickson und Dale A. Jenkins als Ursache verhinderbarer Patient:innenbeschwerden bestätigt.4

Michael Balint hat 1957 die Wirksamkeit einer „ A rzt-Patienten-Beziehung“ unter der Bezeichnung „ Droge Arzt“ beschrieben.5 Im Jahr 2019 griff ein State-of-the-Art-Artikel der Österreichischen Ärztezeitung6 diese Idee auf und erläuterte den Mehrwert effektiver Kommunikation: Eine wirksame Beziehungsgestaltung und Kommunikation verbessert demnach die „ A rzt-Patienten-Beziehung“5, die Compliance bzw. Adherence, die gemeinsame Entscheidungsfindung und das Gesundheitsverhalten der Patient:innen. Ebenso werden auf diesem Wege die diagnostische Genauigkeit, die Behandlungsergebnisse, die Patient:innenzufriedenheit

GASTAUTOR:

Dr. Norbert Wißgott, MSc

Allgemeinmediziner und Arzt für Psychotherapeutische Medizin in Zwettl

und -sicherheit positiv modifiziert. Der geringere Zeitaufwand der Ärzt:innen und ihr gleichzeitig wachsendes Verständnis für die individuelle Situation der Patient:innen sind obendrein bemerkenswert. Gleichermaßen auf die professionelle Beziehungsgestaltung und wirksame Kommunikation zurückzuführen sind eine erhöhte Wertschätzung der ärztlichen Tätigkeit seitens der Patient:innen und ihrer Angehörigen sowie eine gesteigerte ärztliche Arbeitszufriedenheit. Somit verringert die in diesem Sinne verbesserte Versorgung der Patient:innen die Gesundheitskosten, „ außerdem nimmt die Wahrscheinlichkeit juridischer Klagen deutlich ab“ 6

Der wissenschaftlichen Evidenz entsprechend wird in Österreich bereits seit 2015 im Rahmen der ärztlichen Ausbildung per Gesetz der „ Erwerb psychosozialer Kompetenz“ gefordert, welcher „ Supervision mit der Möglichkeit zur Selbstreflexion mit einzuschließen hat“ 7 Eine aktuelle Umfrage des Institutes

für Medizinische Anthropologie und Bioethik verdeutlicht die Relevanz jener Forderung: 90 % der Studierenden an der Medizinischen Universität Wien wünschen sich eine stärkere Gewichtung von Ethik und Moral in der medizinischen Ausbildung. 66 % der Befragten gaben an, Angst vor der Konfrontation mit ethischen und moralischen Dilemmata zu haben, zumal sie laut eigener Einschätzung im Medizinstudium nicht ausreichend auf ebendiese vorbereitet worden sind.8

Zu jener Problemstellung bieten frühere Ausgaben der Hausärzt:in plausible Lösungen. * Auf den Wert der Balintgruppenarbeit als Supervisionsform, die für das Gesundheitswesen besonders geeignet ist, wurde im Jahr 2020 hingewiesen.9

Die lohnende Investition in ÖÄK-PsyDiplom-Weiterbildungen als Erweiterung des Wissens „über psychosoziale Wechselwirkungen, die spezifischen diagnostisch-therapeutischen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der ArztPatienten-Kommunikation und des ärztlichen Gesprächs“ wurde dann 2022 empfohlen.10

Auch österreichische Studien bestätigten den Mehrwert psychosozialer und

psychosomatischer Weiterbildung von Ärzt:innen. So konnten Christian Fazekas et al. im Jahr 2024 zeigen: Eine Weiterbildung in Psychosomatischer Medizin erhöht sowohl die wahrgenommene Qualität der Patient:innenbetreuung als auch die Arbeitszufriedenheit der Ärzt:innen.11

Die ÖÄK-Weiterbildung „Psychosoziale

ÖÄK-Psy-Diplom

Kommende Weiterbildungslehrgänge des ÖAGG:

Psychosoziale Medizin (Psy1): von Jänner bis April 2025 (in Form von PräsenzBlockveranstaltungen an drei Wochenenden)

Psychosomatische Medizin (Psy2): ab September 2025

Veranstaltungsort:

Medizin (Psy1)“ des Österreichischen Arbeitskreises für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) steigert die Effektivität ärztlicher Behandlung und wirkt burnoutprophylaktisch auf die Teilnehmer:innen, wie eine Evaluationsstudie nachgewiesen hat.12

* Dr. Wißgott im Fachmagazin HAUSÄRZT:IN: „Hausärzte als multikompetente Vertrauenspersonen“ (issuu.com/hausarzt/docs/ha_01_21_web), „ÖÄK-Psy-Diplom-Weiterbildung als Chance“ (issuu.com/hausarzt/docs/ha_2022_11_ohnefki).

Literatur:

1 NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft (2022): Tätigkeitsbericht NÖ PPA 2022.

2 NÖ Patienten-Entschädigungsfonds –Tätigkeitsbericht 2022.

3 Tamblyn R et al., JAMA. 2007 Sep 5;298(9):993-1001.

4 Hickson GB, Jenkins AD, N C Med J. 2007 Sep-Oct;68(5):362-4.

5 Balint M (1957): Der Arzt, sein Patient und die Krankheit. Ernst Klett Verlag, Stuttgart.

6 Fazekas C, Österreichische Ärztezeitung 10/2019:26-32.

7 Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung (2015): Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin/ zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin/ zum Facharzt. § 9. (4).

Naturhotel Steinschalerhof in Rabenstein Information und Anmeldung: psy-diplome@oeagg.at, psydiplome.info <

Psy-Diplom-Weiterbildungen und Balintgruppen stellen eine wirksame Strategie dar, Patient:innenbeschwerden handzuhaben bzw. zu vermeiden. Außerdem verbessern sie die ärztliche Behandlungsqualität nachweislich. Die Teilnahme entspricht dem ärztlichen Selbstverständnis, da sie die Beziehungskompetenz fördert und als effiziente Form der Qualitätssicherung gilt. Auf diesem Wege kann eine Aufwertung der Medizin zur Heilkunst erfolgen. Besonders motivierend wirkt in dem Zusammenhang die Aussage eines Weiterbildungsabsolventen: „ Diese Weiterbildung ist ein Lichtblick in der ärztlichen Fortbildungslandschaft.“

8 Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik (2024): Medizinstudium: Angehende Ärzte wünschen sich bessere Ausbildung in Ethik und Recht, imabe.org/bioethikaktuel l

9 Wißgott N, Ärztekammer für Niederösterreich –Consilium 11+12/2020:51-52.

10 Wißgott N, Ärztekammer für Niederösterreich –Consilium 07+08/2022:34.

11 Fazekas C et al., BMC Health Serv Res. 2024 Feb 27;24(1):249.

12 Wißgott N, Balint Journal 2022; 23(03):85-89.

So individuell wie die

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Österreich Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at

Der heurige und zugleich zehnte Kongress des Berufsverbands der AssistentInnen in Ordinationen (BdA) fand am 12. Oktober im Wiener Hotel Savoyen statt. Das spannende Thema der Jubiläumsfortbildungsveranstaltung, organisiert von den RegionalMedien Gesundheit: „Ordination der Zukunft: Von der künstlichen Intelligenz (KI) in der Medizin bis zum Praxismanagement“ Die rund 200 Teilnehmenden – aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und Settings (Einzelpraxis, PVE, Krankenhaus) und aus (fast) ganz Österreich – hatten die Gelegenheit, die Vorträge namhafter Fachexpert:innen zum Thema live mitzuverfolgen und Fortbildungspunkte zu sammeln. Darüber hinaus wurden praxisnahe Workshops abgehalten. Den krönenden Abschluss der Jubiläumsveranstaltung bildete ein Kabarett mit dem Molekularbiologen und Science Buster Martin Moder, PhD.

„Die digitale Zukunft im medizinischen Bereich muss von uns mitgetragen werden“, hob BdA-Präsidentin Mag.a

Elisabeth Hammer-Zach hervor. „I nformation und Schulung sind absolut notwendig, um bei den kommenden Herausforderungen und Änderungen mitzuhalten und weiterhin unsere niedergelassenen Ärzt:innen bestmöglich unterstützen und entlasten zu können. Eine optimale Patient:innenbetreuung wird nur gemeinsam mit Ärzt:innen, KI und gut geschultem Gesundheitspersonal möglich sein.“

Auch Mag.a Birgit Frassl, Geschäftsführerin der RegionalMedien Gesundheit, freute sich über die erfolgreiche Zehn-Jahres-Jubiläumsveranstaltung.

„ Die Vorträge zum Thema ,Ordination der Zukunft‘ waren besonders spannend und die rund 200 Teilnehmenden sehr interessiert – auch an unseren neuen digitalen Angeboten auf Gesund.at.“

Eine Hintergrundinfo: Die Ärzt:innenplattform Gesund.at ist ab sofort auch für Assistent:innen in Ordinationen zugänglich. Der Berufsgruppe werden spannende Nachberichte, Videos und Fotos von Veranstaltungen sowie wertvolle Fachartikel und Fortbildungen geboten (gesund.at/ordinationsassistenz).

KaM

AKTUELL

Eine Auswahl an Kurzinterviews, die mit den Expert:innen nach ihren Vorträgen beim BdA-Kongress geführt wurden, ist zu finden unter:

Ausgewählte Zitate des Tages (sinngemäß):

� Fabian Prinz, MSc, sprach zum Thema Ernährung und Selbstmedikation in der Ordination der Zukunft: „Wir sehen starke Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Erkrankungen und nicht optimaler Ernährung. Daher hoffe ich, dass Ernährungswissenschafter:innen bzw. Diätolog:innen künftig verstärkt in die Praxis einbezogen werden und dass dies von Politik und Kassen unterstützt wird.“

� Barbara Weber über das Ordinationsmanagement der Zukunft: „Wir Assistent:innen können ganz viele Prozesse verbessern und auch das Praxismanagement übernehmen. Sodass den Ärzt:innen mehr Zeit für die Diagnosefindung, für das Patient:innengespräch und die Behandlung bleibt.“

� Dr. Martin Hasenzagl über Telemedizin und künstliche Intelligenz:

„Die künstliche Intelligenz wird, wie die letzten Jahre schon, weiter in die Medizin Einzug halten, und wir werden sowohl im Diagnostik- als auch im organisatorischen Bereich zusätzliche Anwendungen sehen.“

� Ing.in Mag.a Christine Stadler-Häbich über KI und Anwendungssoftware im Management von chronischen Erkrankungen:

„Die KI kann helfen, chronische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, und eine personalisierte Therapie und das Monitoring unterstützen. Ich sehe große Chancen, aber auch noch Heraus'orderungen, die es zu meistern gilt.“

Gesunde Ernährung gemäß der EAT-Lancet-Guideline

GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin

Mag.a Karin Fallmann Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin

Laut WHO weist Europa die höchste Anzahl von ernährungsabhängigen Erkrankungen auf. Nicht übertragbare

Erkrankungen sind für über 70 % von Krankheiten wie kardiovaskulären Leiden, Diabetes mellitus und Krebs sowie für 86 % der Fälle von frühzeitiger Mortalität verantwortlich. Die Ursachen dafür sind gut bekannt und erforscht: die in Relation zum Energieverbrauch zu hohe Energiezufuhr, zu hohe Mengen von gesättigten und Transfettsäuren, von Zucker und Salz sowie die zu geringe Zufuhr von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Rund 320.000 Todesfälle von Männern und Frauen sind pro Jahr in 20 Ländern Europas auf Übergewicht und Adipositas zurückzuführen. Die EAT-Lancet-Kommission, bestehend aus 37 internationalen Wissen-

DFP-Punktesammler

schaftler:innen, hat im Jänner 2019 Guidelines für eine gesunde und nachhaltige Ernährung in „L ancet“ veröffentlicht. Demnach sollen pro Tag maximal 43 g Fleisch konsumiert werden. Außerdem soll die tägliche Kost einen größeren Anteil von Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und Nüssen beinhalten. Die Aufnahme von gesättigten Fettsäuren soll reduziert werden, während jene von einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren erhöht werden soll. Auf diese Weise könnten Sterbefälle – nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand – bis zum Jahr 2030 um 20 % verringert werden. Das wären rund 11,1 Millionen vorzeitige Todesfälle weniger. >

Die Lebensmittelproduktion stellt die größte Ursache des Klimawandels dar. Wesentliche Klimaschutzmaßnahmen wären eine Reduktion des Wasserverbrauchs, des CO2-Ausstoßes sowie des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Dies kann durch die vorher beschriebene Ernährung erreicht werden.1

Die individuelle Lebensmittelauswahl und die mögliche Änderung der Essgewohnheiten sind komplexe Themen, die von der Verfügbarkeit und Akzeptanz von Nahrungsmitteln beeinflusst werden. Die Wahl unter den unzähligen Lebensmitteln, die für den Verzehr zur Verfügung stehen, basiert auf sozioökonomischen, kulturellen und individuellen Faktoren. Diäten sind durch einen abgeänderten Nährstoffgehalt bzw. eine abweichende Nährstoffrelation gekennzeichnet. Die Fülle der alternativen Ernährungsweisen und Diäten erweitert sich ständig, und einige dieser Ernährungsformen wurden bereits wissenschaftlich untersucht. Vor allem eine pflanzenbasierte Kost hat in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen.2

Pflanzenbasierte Ernährungsformen sind charakterisiert durch eine hohe Aufnahme von pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide sowie eine geringe Aufnahme von tierischen Produkten wie Eiern, Milchprodukten, Fisch und Fleisch. Die steigende Beliebtheit lässt sich einerseits durch ein wachsendes Umweltbewusstsein erklären (günstigerer ökologischer Fußabdruck der Produktion von pflanzlichen Produkten im Vergleich zu tierischen), andererseits durch ein ausgeprägteres Gesundheitsbewusstsein. Eine prospektive Kohortenstudie mit 126.394 britischen Erwachsenen von 2023 belegt, dass eine qualitativ hochwertige pflanzenbasierte Ernährung mit geringer Aufnahme tierischer Produkte sich günstig auf die Gesundheit auswirkt. Ungeachtet vorhandener Risikofaktoren für chronische Erkrankungen und einer genetischen Veranlagung zeigte sich ein geringeres CVD-, Krebs- und Gesamtmortalitätsrisiko. Eine pflanzenbasierte Ernäh-

rung, die jedoch reich an Zucker bzw. Süßigkeiten, gesüßten Getränken und raffinierten Getreideprodukten ist, hatte keinen günstigen Einfluss auf die Gesundheit.3

Vegetarische Ernährungsformen gibt es seit der Antike – sowohl aus ethischen als auch aus philosophischen Gründen. Häufig sind diese Ernährungsweisen zudem Teil einer religiösen Überzeugung. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde überdies günstigen gesundheitlichen Effekten sowie ökologischen Benefits immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Unter „vegetarischen Ernährungsformen“ versteht man eine Gruppe von Ernährungsweisen, bei welchen Fleisch und Fleischprodukte jeglicher Art vom Speiseplan gestrichen wurden. Von ihnen existieren unterschiedliche Formen (siehe Tabelle). Es gibt wissenschaftliche Evidenz dafür, dass eine vegetarische Ernährung mit einem geringeren Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, ischämische Herzerkrankungen, Dyslipidämie, Diabetes Typ 2 und einige Krebsarten sowie Todesfälle jeglicher Art assoziiert ist.4-5 Neben den zahlreichen Vorteilen einer pflanzenbetonten Kost muss aber angemerkt werden, dass es bei stark restriktiven Formen auch zu einer Mangelversorgung bezüglich diverser Nährstoffe kommen kann. Dies betrifft – vor allem bei Veganer:innen – Vitamin B12 sowie Vitamin B2, Niacin, Jod, Zink, Kalzium, Kalium, Selen und Omega-3-Fettsäuren. Menschen, die sich vegan ernähren, sollten die Nährstoffversorgung daher regelmäßig mittels Blutanalysen erheben lassen und bei Bedarf spezifische Supplemente einnehmen.2

Bei „pflanzenbasierter Ernährung“ ist auch jene nach mediterranem Vorbild zu nennen. Ihre Wurzeln liegen bereits im Zweiten Weltkrieg: Zwei Wissenschaftler beschrieben die Ernährung nach mediterranem Vorbild damals als „besonders gut an die natürlichen und ökonomischen Ressourcen und Bedürfnisse angepasst“. Sie war gemäß Defini-

tion reich an Oliven, Getreide, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und Kräutern und beinhaltete zudem geringe Mengen an Ziegenfleisch, Milch, Wild und Fisch. Vor allem Olivenöl machte dabei einen hohen Anteil der täglichen Gesamtenergie aus. Eine Untersuchung aus dem Jahr 1986 zeigte, dass Olivenöl als Hauptfettquelle in der Ernährung die Gesamt- sowie CVD-Mortalität reduzieren kann.6 Heutzutage wird die mediterrane Ernährung als pflanzenbasierte Ernährungsform definiert, die reich an Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen, fermentierten Milchprodukten, Olivenöl sowie arm an Geflügelfleisch und Fisch ist.2

Der Ernährung nach mediterranem Vorbild werden anhand wissenschaftlicher Studien zahlreiche gesundheitliche Vorteile zugeschrieben: u. a. die Reduktion von kardiovaskulären, Krebs-, neurodegenerativen Erkrankungen und Diabetes sowie des Mortalitätsrisikos. Die positiven Effekte ergeben sich aus vielen Mechanismen, etwa der Reduktion von Blutfetten sowie von inflammatorischen und oxidativen Stressmarkern, einer Verbesserung der Insulinsensitivität und der Prävention von zerebralen und degenerativen Veränderungen.5,7-8

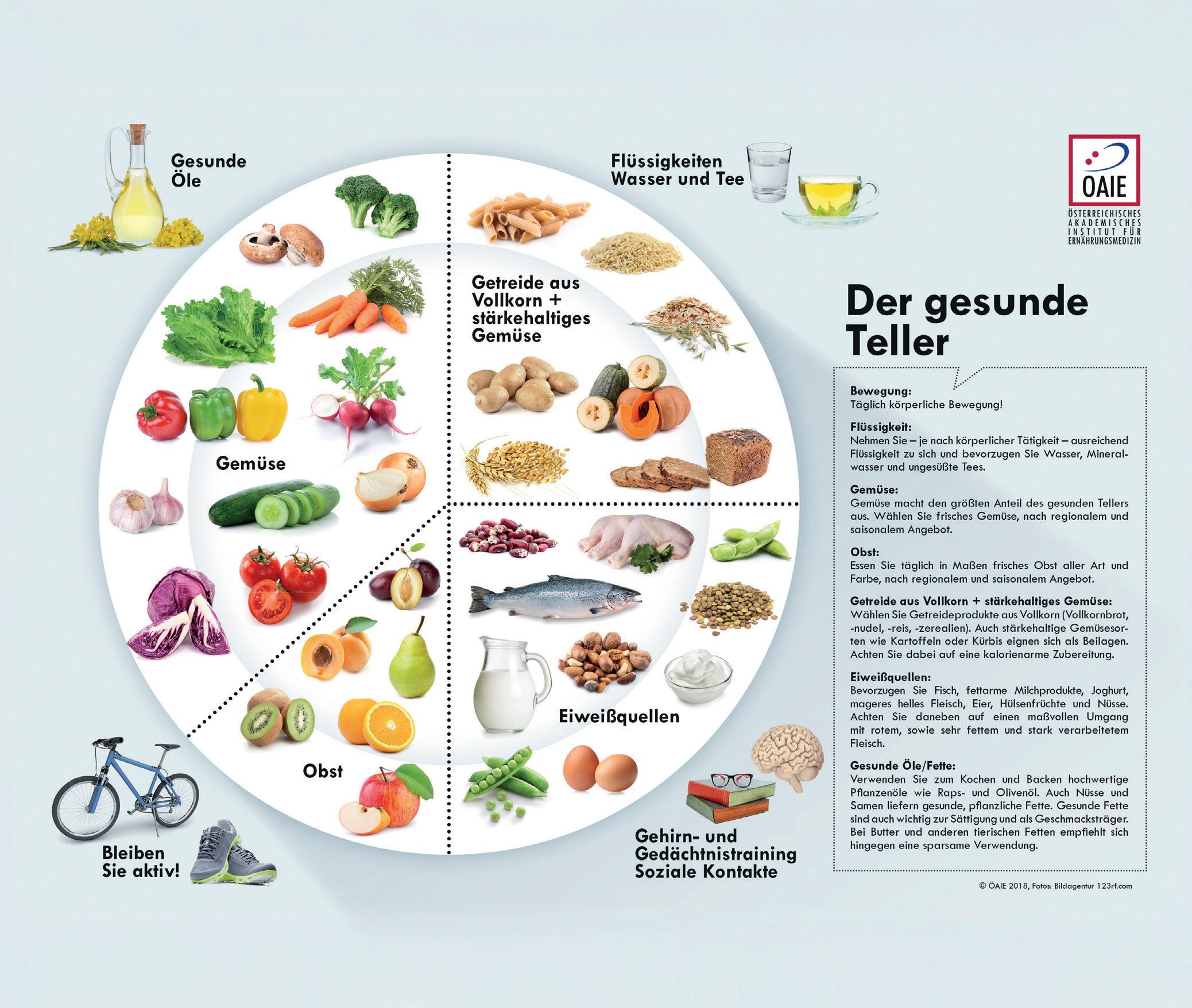

Der Gesunde Teller (siehe Abbildung, S. 21) wurde – am Beispiel des „ Healthy Eating Plate“ der Harvard Medical School – 2018 vom Akademischen Institut für Ernährungsmedizin entwickelt. Er dient als einfacher und leicht verständlicher Wegweiser durch den komplexen „ Ernährungsdschungel“, der ein gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten unterstützen soll. Mit dem Gesunden Teller werden keine Verbote oder strikten Vorschriften ausgedrückt. Er dient eher als Richtlinie für alle gesunden Personen ohne besondere Ernährungsbedürfnisse – vom Kleinkind bis zum älteren Menschen. Die zentrale Botschaft des Tellers lautet: „ A lle Lebensmittel sind erlaubt, jedoch in unterschiedlichen Mengen “ Die Menge orientiert sich an Geschlecht, Alter und körperlicher Aktivität. Gesunde Ernährung bzw. ein gesunder Lebensstil hat nichts mit strengem Verzicht auf be-

stimmte Lebensmittel oder -gruppen zu tun, wie es über zahlreiche Diäten propagiert wird. Eine „gesunde“ Kost besteht demnach zur Hälfte aus Gemüse und Obst, zu einem Viertel aus Getreide aus Vollkorn und stärkehaltigem Gemüse und zu einem Viertel aus Eiweißquellen wie Hülsenfrüchten, Milchprodukten, Eiern, Fisch und wenig – in erster Linie magerem weißem – Fleisch.

Es ist davon auszugehen, dass durch Übergewicht bedingte Erkrankungen in den nächsten 30 Jahren 90 Millionen Todesfälle verursachen und die Lebenserwartung um drei Jahre verringern werden. Die Kosten für Übergewicht betragen 3,3 % des BIP in den OECDLändern, für jede Bürger:in persönlich bedeuten sie eine finanzielle Belastung von 360 US-Dollar pro Jahr. Übergewicht betrifft in 34 von 36 OECD-Staaten ca. die Hälfte der Bevölkerung und etwa eine von vier Personen ist adipös. Kinder zahlen einen hohen Preis dafür, wenn sie übergewichtig sind: Sie haben schlechtere Schulerfolge, sind öfters in der Schule abwesend und als Erwachsene haben sie einen erschwerten Zugang zu höherer Bildung. Sie zeigen weniger „l ife satisfaction“ und werden dreimal häufiger ausgespottet. Betroffene Erwachsene haben ein deutlich höheres Risiko, chronische Erkrankungen wie Diabetes zu entwickeln, sowie eine verkürzte Lebenserwartung. Individuen

UNTERSCHIEDLICHE

Form

Veganismus

Laktovegetarische Ernährung

Ovovegetarische Ernährung

Laktoovovegetarische Ernährung

Pescatarische Ernährung

mit mindestens einer Folgeerkrankung haben eine um 8 % geringere Chance, im folgenden Jahr eingestellt zu werden. OECD-Länder geben 8,4 % ihres Gesamtbudgets für die Behandlung von adipositasassoziierten Folgeerkrankungen aus. Dies entspricht 311 Mrd. USDollar oder 209 US-Dollar pro Kopf und Jahr. Übergewicht ist zu 70 % verantwortlich für die Kosten von Diabetes, zu 23 % für jene von kardiovaskulären Erkrankungen und zu 9 % für die von Karzinomen. Prävention von Übergewicht bei Kindern ist ein zentrales Element. Jeder US-Dollar, der in die Präventionsmaßnahmen investiert wird, generiert einen ökonomischen Return von 6 US-Dollar. Laut OECD besteht „u rgent need“ Hier ist die gesamte Gesundheitspolitik aufgefordert, unverzüglich zu handeln. Es wird großer Anstrengungen bedürfen, kompetenzübergreifend (Bildung, Gesundheit, Wissenschaft, Sozialversicherungen etc.) nachweislich wirksame Maßnahmen in die Wege zu leiten und zu implementieren.9

Sowohl aus gesundheitlicher als auch aus ökonomischer Sicht hat eine pflanzenbasierte Ernährung in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Obwohl viele Ernährungsformen und Diäten mit dem ursprünglichen Ziel entwickelt wurden, das Körpergewicht zu kontrollieren, hat

die Zusammensetzung der Nahrung auch wichtige gesundheitliche Auswirkungen, die unabhängig von den Effekten auf das Körpergewicht sind. Eine allgemeine Überprüfung der Literatur legt nahe, dass eine pflanzenbetonte Ernährung mit einem moderaten Fettgehalt, die durch den hauptsächlichen Verzehr von Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und ungesättigten Fetten gekennzeichnet ist und nur geringe bis mäßige Mengen an Geflügel und Meeresfrüchten und geringe Mengen an rotem Fleisch und Zucker beinhaltet, erhebliche gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann. Die mediterrane Ernährung kann zumindest für einige Bevölkerungsgruppen eine günstige Option darstellen. Das Gesundheitspersonal sollte den Patient:innen zu einer pflanzenbetonten Kost raten (siehe „ Der Gesunde Teller“) und dabei auch auf individuelle Vorlieben, Kosten, Erschwinglichkeit und kulturelle Fragen eingehen.

Literatur:

1 Willett W et al., Lancet. 2019; 393(10170):447-492.

2 Yannakoulia M, Scarmeas N, N Engl J Med. 2024; 390(22):2098-2106.

3 Thompson AS et al., JAMA Netw Open. 2023; 6(3):e234714.

4 Dybvik JS et al., Eur J Nut. 2023; 62(1):51-69.

5 Dinu M et al., Eur J Clin Nutr. 2018; 72(1):30-43.

6 Keys A et al., Am J Epidemiol. 1986; 124(6):903-915.

7 Estruch R et al., N Engl J Med. 2013; 368(14):1279-1290.

8 Schwingshackl L et al., Br J Pharmacol. 2020; 177(6):1241-1257.

9 OECD (2019), The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris. Widhalm K (Hg.): Ernährungsmedizin. 2020, 4. Aufl., Verlagshaus der Ärzte.

Zusammensetzung

Ausschließlich pflanzliche Produkte.

Neben pflanzlichen Lebensmitteln werden auch Milch und Milchprodukte verzehrt.

Neben pflanzlichen Lebensmitteln werden auch Eier verzehrt.

Neben pflanzlichen Lebensmitteln werden auch Eier sowie Milch und Milchprodukte verzehrt.

Neben pflanzlichen Lebensmitteln werden auch Eier, Milch und Milchprodukte sowie Fisch und Meeresfrüchte verzehrt.

Fortbildungsanbieter: Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE)

Lecture Board:

Dr.in Johanna Holzhaider

2. Vizepräsidentin der OBGAM; Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Stulnig FA für Innere Medizin, Additivfach Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, 3. Med, Klinik Hietzing, Wien

Nicht übertragbare Erkrankungen sind für über 70 % von Krankheiten wie kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus und Krebs sowie für über 80 % der Fälle von frühzeitiger Mortalität verantwortlich.

Laut EAT-Lancet-Guideline sollten maximal 43 g Fleisch pro Tag konsumiert werden und die tägliche Ernährung einen größeren Anteil von Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und Nüssen beinhalten.

Eine pflanzenbasierte Ernährung hat in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen.

Laut OECD werden durch Übergewicht bedingte Erkrankungen in den nächsten 30 Jahren 90 Millionen Todesfälle verursachen und die Lebenserwartung um drei Jahre verringern.

Übergewicht bei Kindern vorzubeugen, ist zentral. Jeder US-Dollar, der in die Präventionsmaßnahmen investiert wird, generiert einen ökonomischen Return von 6 US-Dollar.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf Gesund.at und meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch. Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als ScanDokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 31.05.2025. Unsere aktuellen Fortbildungen finden Sie unter Gesund.at (DFP Fortbildungen).

Jetzt onlineTeilnahme möglich:

Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.

Laut den Guidelines der EAT-Lancet-Kommission sollte … (1 richtige Antwort)

… der Fleischkonsum etwas erhöht werden.

… der Fleischkonsum auf max. 43 g pro Tag reduziert werden.

… der Fleischkonsum auf max. 100 g pro Tag reduziert werden.

… komplett auf Fleisch verzichtet werden.

Die Ernährung nach mediterranem Vorbild … (3 richtige Antworten)

… zählt zu den „ p flanzenbasierten Ernährungsformen“

… ist eine vegetarische Kostform.

… ist reich an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen.

… zeigt zahlreiche günstige gesundheitliche Effekte, z. B. in Hinblick auf das kardiovaskuläre Risiko.

Der Gesunde Teller

… besteht zur Hälfte aus Gemüse und Obst.

… besteht zu einem Viertel aus tierischen Eiweißquellen.

… erlaubt nur „gesunde“ Lebensmittel.

… erlaubt alle Lebensmittel, jedoch in unterschiedlichen Mengen.

Sie haben ein Fortbildungskonto?

JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!

Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:

NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten

Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:

Name PLZ/Ort

Anschrift

Schlafcoaching bei nervöser Unruhe und insomnischen Störungen

Die meisten pathophysiologischen Modelle der Insomnie basieren auf dem sogenannten 3-P-Modell. Dieses postuliert, dass prädisponierende („predisposing“), auslösende („precipitating“) und aufrechterhaltende („perpetuating“) Faktoren an der Ätiologie der Schlafstörung beteiligt sind. Während genetische Einflüsse oder die Persönlichkeit, etwa maladaptiver Perfektionismus, zu den klassischen prädisponierenden Faktoren zählen, kann der Faktor Stress sowohl auslösender als auch aufrechterhaltender Natur sein.1

EXPERTIN:

Melanie Pesendorfer Schlafcoachin, ausgebildet an der MedUni Wien, dieschlafcoachin.at

schen, kortikalen und kognitivemotionalen Bereichen diskutiert wird. Für die letztgenannte Domäne sind schlafbezogene Gedanken und Sorgen sowie die damit verbundenen emotionalen Symptome typisch.2 „I n der Praxis zeigt sich, dass Klient:innen mit Schlafstörungen häufig von chronischer Nervosität oder Stress berichten“, macht Schlafcoachin Melanie Pesendorfer aufmerksam. „Patient:innen beschreiben oft einen ‚unruhigen Kopf‘, der das Einschlafen verhindert, was zu einer zusätzlichen Belastung am Tag führt.“

In vielen ätiologischen und pathophysiologischen Modellen spielt zudem eine Form des Hyperarousals eine Rolle – wobei Hyperarousal als ein Zustand relativ erhöhter Erregung in physiologi-

Die an der MedUni Wien ausgebildete Expertin resümiert: „ Nervöse Unruhe-

zustände und Schlafstörungen sind eng miteinander verknüpft.“ Entspannung sei „der Königsweg zu gutem Schlaf “ – Stress, Angst oder emotionale Belastungen würden aber häufig eine Überaktivierung des sympathischen Nervensystems auslösen, was sowohl körperliche Unruhe als auch mentale Anspannung zur Folge habe. Das „ Abschalten“ und das Einleiten des Schlafprozesses werde erschwert. „ Schlafmangel wiederum verstärkt die Anfälligkeit für psychische Probleme wie Angst und Depression, da das Gehirn in seiner Erholungs- und Regenerationsfähigkeit eingeschränkt ist. So entsteht ein Teufelskreis, bei dem sich Unruhe und Schlafprobleme gegenseitig verstärken.“ Jedoch könnten die Beschwerden durch Maßnahmen aus dem Schlafcoaching in vielen Fällen gelindert werden. Dieses ruht auf vier Säulen:

„Entspannung ist der Königsweg zu gutem Schlaf.“

Schlafcoachin Melanie Pesendorfer

u Schlafwissensvermittlung v Entspannungsverfahren wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder Yoga w kognitive Verhaltenstherapie (CBT-I) – speziell zur Behandlung von Insomnie ist diese Methode gut erforscht und hilft Betroffenen, negative Gedankenmuster zu durchbrechen x Albtraumbewältigung

Zudem ist es laut Pesendorfer wichtig, auf eine gute Schlafhygiene zu achten: „ Dazu zählen feste Schlafenszeiten, der Verzicht auf elektronische Geräte vor dem Schlafen und die Reduktion von Koffein “ Außerdem könnten Achtsamkeitsübungen wie Meditation oder Atemtechniken nervöse Unruhe reduzieren. „ Ein strukturierter Tagesablauf mit regelmäßiger Bewegung, besonders an der frischen Luft, verbessert nicht nur die Schlafqualität, sondern reduziert auch die Anspannung “ Da sie sich gegenseitig beeinflussten, sei es sinnvoll, beide Problemfelder parallel zu behandeln, erklärt die Expertin. „I ndem die tägliche Unruhe reduziert wird, verbesHausärzt:in

INFO

Zusammenhang zwischen Lärm und Schlaf

FOKUS UMWELT MEDIZIN

Nicht nur „innerer Lärm“, sondern auch eine äußere Lärmbelastung kann Schlafstörungen begünstigen – wie ein Team rund um Dr. Xiangpu Gong von der Universität Leicester kürzlich nachweisen konnte. Frühere große Studien, die den Einfluss von Fluglärm auf den Schlaf untersuchten, basierten größtenteils auf der Auswertung subjektiver Angaben der Betroffenen. Die aktuelle Publikation1 hingegen analysierte sowohl subjektive als auch objektive Daten von rund 100.000 Personen aus der UK Biobank, die in der Nähe von vier großen Flughäfen lebten.

Anhand aktometrischer Aufzeichnungen wurde beobachtet, dass sich jene Proband:innen, die nächtlich einem Lärmpegel von 55 dB oder mehr ausgesetzt waren, nachts mehr bewegten – ein Hinweis für unruhigeren Schlaf. Außerdem zeigten sich veränderte Schlaf-wach-Zyklen. Ein Einfluss auf die Schlafdauer/Zeit im Bett wurde nicht erkannt. Korrelationen zwischen den objektiven Messungen mit dem Aktometer und den subjektiven Angaben zur Schlafqualität gab es – so etwa war nächtlicher Fluglärm mit mehr Tagesmüdigkeit assoziiert.

Bei vorab identifizierten vulnerablen Gruppen wie Menschen > 65 Jahre, Personen mit Diabetes oder Demenz fanden sich stärker ausgeprägte Effekte. Die Studienautor:innen weisen auf die komplexe Beziehung zwischen Gesundheit und Schlaf hin. Beispielsweise kann sich schlechter Schlaf laut früheren Publikationen auf den Blutdruck, die psychische Gesundheit und neurologische Erkrankungen auswirken.2-4 Zwischen Schlaf und Diabetes ließ sich ein bidirektionaler Zusammenhang feststellen.5,6 Um negative gesundheitliche Auswirkungen zu reduzieren, veröffentlichte die WHO 2018 eine umfangreiche Leitlinie für den Umgang mit Umgebungslärm.7 In puncto nächtlichen Fluglärms wird eine starke Empfehlung für Pegel unter 40 dB gegeben.

Quellen:

1 Gong X et al., Associations between Aircraft Noise, Sleep, and Sleep-Wake Cycle: Actimetric Data from the UK Biobank Cohort near Four Major Airports. Environ Health Perspect. 2024;132(9):97006.

2 Wang Q et al., Hypertens Res. 2012;35(10):1012-1018.

3 Scott AJ et al., Sleep Med Rev. 2021;60:101556.

4 Palagini L et al., J Sleep Res. 2022;31(4):e13628.

5 Nôga DA et al. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e241147.

6 Surani S et al., World J Diabetes. 2015;6(6):868-873.

7 WHO, Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018.

sert sich meist auch die Schlafqualität. In Fällen von schweren Schlafstörungen bzw. Insomnien sollte Schlafcoaching als eine der effektivsten nichtmedikamentösen Therapien gezielt eingesetzt werden.“

Die CBT-I ist Mittel der ersten Wahl zur Behandlung der chronischen Insomnie – bei unzureichender Wirkung kommen medikamentöse Therapien zum Einsatz, die jedoch meist für eine kurzfristige Anwendung zugelassen sind.* Bei leichteren Formen von Unruhe und Schlafstörungen könnten pflanzliche Beruhigungsmittel wie Baldrian, Passionsblume oder Hopfen helfen, so die Schlafcoachin. „ Phytotherapeutische Präparate, etwa mit Baldrian, Melisse oder Johanniskraut, haben in Studien moderate Wirkungen gezeigt und können in Erwägung gezogen werden, bevor auf stärker wirksame Medikamente zurückgegriffen wird.

Bei moderaten bis schweren Fällen sind pflanzliche Mittel allein allerdings oft nicht ausreichend.“

Komorbiditäten beachten

Patient:innen mit Schlafstörungen oder nervöser Unruhe leiden zudem häufig an weiteren psychischen oder physischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. „ Auch chronische Erkrankungen wie Fibromyalgie oder Migräne können nervöse Unruhezustände und Schlafprobleme verschärfen. Hier ist eine ganzheitliche Betrachtung wichtig, um nicht nur die Symptome, sondern auch die zugrunde liegende Krankheit zu behandeln“, betont die Expertin.

„D ie Erfolgsaussichten von Schlafcoaching bei nervöser Unruhe und Schlafstörungen hängen stark von der

Grunderkrankung und der konsequenten Anwendung von Therapien ab“, gibt Pesendorfer zu bedenken. Gute langfristige Erfolge bringen nichtmedikamentöse Ansätze demnach, wenn die Patient:innen bereit sind, Lebensstilveränderungen vorzunehmen. „ Der kombinierte Ansatz aus Verhaltenstherapie, Entspannungstechniken und gegebenenfalls medikamentöser Unterstützung – in Begleitung einer Psychiater:in/ Neurolog:in – bietet gute Chancen, die Symptome zu lindern und den Teufelskreis aus Schlaflosigkeit und Unruhe zu durchbrechen“, fasst die Expertin abschließend zusammen.

Anna Schuster, BSc

* Als vertiefende Lektüre empfiehlt Melanie Pesendorfer den Fortbildungsartikel von OÄ PD in Dr. in Anna Heidbreder: Chronische Insomnie – alte, neue und zukünftige Therapieoptionen. InFo Neurologie. 2023;25(5):38-49.

Literatur:

1 Riemann D et al., J Sleep Res. 2017;26(6):675-700.

2 Dressle RJ, Riemann D, J Sleep Res. 2023;32(6):e13928.

Cybersicherheitsrisiken von Herzimplantaten: Sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen sollten informiert sein

Univ.-Prof. Dr. Stefan M. Schulz, Professor für Verhaltensmedizin und humanbiologische Grundlagen für die Gesundheitswissenschaften sowie Geschäftsführer des Faches Pflegewissenschaft an der Universität Trier, im Interview.

Dass Patient:innen vor dem Einsetzen eines Herzschrittmachers oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillators umfassend über die medizinischen Risiken aufgeklärt werden, ist Standard. Dabei auch Cyberrisiken von Herzimplantaten (siehe INFO, S. 30) zu besprechen, nicht. Eine aktuelle Studie der Universität Trier* unterstreicht, wie wichtig eine solche Aufklärung allerdings wäre. Leanne Torgersen, BBSc, MSc, MPH, und die Coautoren der Übersichtsarbeit fordern daher eine kontinuierliche Überprüfung und Aktualisierung der Einwilligungsprozesse, um sicherzustellen, dass Patient:innen stets über die neuesten Cybersicherheitsrisiken informiert sind. Im Gespräch mit der Hausärzt:in geht Univ.-Prof. Dr. Stefan M. Schulz, Diplompsychologe und Teamleiter, näher auf die Studienergebnisse ein und erläutert ihre Praxisrelevanz.

HAUSÄRZT:IN: Welche Rolle spielt die Aufklärung über Cyberrisiken von Herzimplantaten für Mediziner:innen? Prof. SCHULZ: Die Aufklärung über Cybersicherheitsrisiken sollte eigentlich bereits im Rahmen der informierten

Einwilligung stattfinden, z. B. vor der Implantation eines Herzschrittmachers oder implantierbaren KardioverterDefibrillators. Cyberrisiken bei CIED werden seit über zehn Jahren immer wieder öffentlich gemacht. Die neue NIS-2-Richtlinie** für kritische Infrastruktur, zu der auch das Gesundheitswesen gehört, schreibt nun entsprechende Schulungen für in diesem Bereich tätige Personen vor. Die Europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) legt zudem fest, dass implantierende Ärzt:innen über die mit CIED verbundenen Cyberrisiken Bescheid wissen und darauf vorbereitet sein müssen, diese mit ihren Patient:innen zu besprechen. Insgesamt wird das Thema Cybersecurity in den letzten Jahren immer relevanter und so entstehen neue Fragen und möglicherweise auch Verunsicherung. Patient:innen sollten eine Anlaufstelle haben, um sich zuverlässig informieren zu können.

Wer könnte diese Anlaufstelle sein? Das können Kardiolog:innen, aber auch Hausärzt:innen sein. Das Problem: Das Thema ist komplex, und man müsste im Grunde IT-Expert:innen – oder für Laien verständliche Fachinformationen – zur Verfügung stellen, um diesen Dialog sinnvoll zu gestalten. Hierfür fehlen Standards und leicht zugängliche, griffige Informationen. Informationen zu Cyberrisiken aus den Herstellerinformationen herauszufiltern ist auch für Fachleute zeitaufwändig. Hausärzt:innen haben oft eine besondere Rolle, weil sie ihre Patient:innen meist gut einschätzen können und für viele Personen als erste Anlaufstelle fungieren. So sind sie in der Lage, zum Beispiel Patient:innenängste zu erkennen oder Informationen auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Viele Herzpatient:innen leiden unter subklinischen und klinischen Ängsten und Depressionen. Die Vorstellung, dass der eigene Defi gehackt werden könnte, kann dann besonders belastend sein und

muss mit mehr Zeit und Aufmerksamkeit besprochen werden.

„Klinikdatenbanken werden regelmäßig gehackt – dabei kann die Verbindung zwischen Herzimplantat und IT-Struktur im Krankenhaus ausfallen.“

Ist das medizinische Personal Ihrer Ansicht nach ausreichend über Cybersicherheitsrisiken informiert?

Im Rahmen unserer Forschung hatten wir vielfach Kontakt zu medizinischem Personal, und in unserer aktuellen Folgestudie versuchen wir, die Rückmeldungen systematisch zu dokumentieren. Aus derzeitiger Sicht muss man leider sagen, dass medizinisches Personal häufig nicht ausreichend über die spezifischen Cybersicherheitsrisiken von Herzimplantaten informiert ist. Dies liegt daran, dass Cybersecurity nicht Teil der traditionellen medizinischen Ausbildung ist und viele Ärzt:innen das Risiko von Cyberangriffen abstrakt oder gering einschätzen.

Welche rechtlichen Konsequenzen können sich ergeben?

Tatsächlich nimmt die neue EU-Verordnung Kliniken und ggf. auch implantierende Ärzt:innen unter gewissen Bedingungen in die Haftung, wenn ohne umfassende Aufklärung ein Cybersecurity-Ereignis auftritt. Entsprechende Fälle müssen seit diesem Jahr auch innerhalb kurzer Zeit öffentlich gemacht und nationalen Behörden gemeldet werden. Aktuell wird das Thema unterschätzt, weil noch kein konkreter Fall dokumentiert ist, in dem eine einzelne Person gezielt geschädigt wurde. Dass das möglich wäre, wurde aber bereits mehrfach gezeigt.

Welche Cybersecurity-Ereignisse abseits des Hackens eines CIED können medizinische Folgen haben? Wesentlich wahrscheinlicher als die Schädigung einer Einzelperson ist der Ausfall kritischer Infrastruktur. Patient:innendaten sind ein wertvolles Gut und Klinikdatenbanken werden regelmäßig gehackt. Dabei kann es eben auch zu einem Ausfall der Verbindung zwischen Herzimplantat und IT-Struktur im Krankenhaus kommen, sodass Ärzt:innen über kritische Herzereignisse, die das Gerät sonst per Funk meldet, nicht mehr informiert werden und somit notwendige medizinische Maßnahmen verspätet oder gar nicht eingeleitet werden können. Wir sehen daher einen dringenden Bedarf an Fortbildungen und standardisierten Leitlinien, um Ärzt:innen das nötige Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, um Patient:innen angemessen aufzuklären und informiert zu halten.

Nutzen versus Risiko: Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Patient:innen eine

potenziell lebensrettende Therapie aus Sorge vor Cyberangriffen ablehnen? Derzeit überwiegt der medizinische Nutzen die potenziell von Cyberrisiken ausgehende Gefahr bei Weitem. Bis auf sehr spezielle Ausnahmen sollte niemand wegen Cyberrisiken auf ein Herzimplantat verzichten. Patient:innen können durch kursierende Informationen aber stark verunsichert werden. Vergleichbar ist das vielleicht mit Situationen, in denen bekannt wurde, dass bestimmte Elektroden dazu neigen, zu brechen. In der Folge wollten viele Patient:innen, dass ihr Defi mit diesen Elektroden explantiert wird. Das ist leider nahezu unmöglich. Diese Menschen haben als Konsequenzen einen nachhaltigen Verlust der Lebensqualität, Ängste und ein geringeres Vertrauen in ihren Defi erlebt. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie in der Zeitung lesen, dass genau Ihr Defimodell gehackt wurde?

Solche Szenarien könnten wesentlich besser ablaufen, wenn Patient:innen proaktiv und frühzeitig von einer seriösen Stelle, z. B. der Kardiolog:in, informiert

worden wären und sie ein realistisches Bild der geringen Wahrscheinlichkeit, der ernstzunehmenden Risiken und der möglichen Gegenmaßnahmen erhalten hätten.

Sie erwähnten bereits Ihre Folgestudie, die sich auf Erfahrungen aus der Praxis fokussiert. Gibt es hier erste Erkenntnisse?

Die Folgestudie befasst sich tiefgehender mit der Frage, wie gut Patient:innen tatsächlich über die Risiken informiert sind und wie sich diese Informationen auf ihre Entscheidungsfindung auswirken. Wichtig ist uns auch die Sicht der Ärzt:innen, in der Hoffnung, gemeinsam eine für alle Parteien gute Strategie zum Umgang mit diesen potenziell bedrohlichen Informationen zu finden. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es eine Diskrepanz zwischen dem Wissen des medizinischen Personals und der Wahrnehmung der Patient:innen gibt, was die Notwendigkeit für solche verbesserten Aufklärungsstrategien unterstreicht. >

Welche Möglichkeiten bestehen, sich vor Cyberangriffen zu schützen?

Ebenso vielfältig wie die Angriffsmöglichkeiten sind Schutzmaßnahmen: Sie reichen von der Verwendung aktueller Geräte bis hin zu klassischen Maßnahmen wie Verschlüsselung, Firewalls und vor allem die konsequente Pflege eines IT-Systems – das heißt Updates, Überwachung etc. Speziell für die Software auf den Herzimplantaten könnte man Code-Signing und ähnliche Maßnahmen ergreifen, um die Integrität der Programmierung dauerhaft zu überwachen und zu sichern – auch bei Updates über Fernwartung. Obwohl die Hersteller in der Vergangenheit auf Demonstrationen von Hackern reagiert haben, gibt es hier noch Optimierungspotenzial. Letztlich ist das aber eine dynamische Entwicklung, die aktuell etwa über neue Ansätze mit künstlicher Intelligenz einen Innovationsschub auf beiden Seiten – Hacken und IT-Sicherheit – erfährt.

Wie würden Sie die Take-homeMessages Ihrer aktuellen Publikation zusammenfassen?

Die zentrale Botschaft lautet: Die Aufklärung über Cybersicherheitsrisiken von Herzimplantaten muss verbessert werden. Entscheidend ist, dass das medizinische Personal über fundiertes Wissen verfügt, um Patient:innen effektiv aufklären zu können. Gleichzeitig sollte die Balance zwischen der Darstellung von Risiken und der Hervorhebung des Nutzens gewahrt werden, um unnötige Ängste zu vermeiden und das Vertrauen in lebensrettende Technologien aufrechtzuerhalten.

Das Interview führte Anna Schuster, BSc.