DIE QUAL DER WAHL

Die Gesundheitssprecher:innen einiger wahlwerbender Parteien im Wordrap

massive Dynamik“

Im Gespräch mit Prof. Fickert über die ÖGGH-Jahrestagung 2024

Was der Klimawandel mit dem menschlichen Körper macht

Die Gesundheitssprecher:innen einiger wahlwerbender Parteien im Wordrap

massive Dynamik“

Im Gespräch mit Prof. Fickert über die ÖGGH-Jahrestagung 2024

Was der Klimawandel mit dem menschlichen Körper macht

Die beste Wahl kann man treffen, wenn man gut informiert ist. Das gilt besonders für das Superwahljahr 2024. Wir haben deshalb für unsere Sommerausgabe der Hausärzt:in die Gesundheitssprecher:innen von neun – der Anfang August insgesamt 24! – kandidierenden Parteien und Listen für die Nationalratswahl am 29. September zum Wordrap gebeten.* Die großen Fragen dabei: Ist die aktuelle Gesundheitsreform eine wirkliche Reform? Was ist zu tun, angesichts der Wahlärzt:innenflut und der Kassenärzt:innenebbe? Und: Welche Visionen gibt es für das österreichische Gesundheitssystem? Wie erwartet, unterscheiden sich die Aussagen der Politiker:innen deutlich. Machen Sie sich selbst ein Bild!

Auch Fachtagungen ermöglichen, über neue Entwicklungen und Zukunftsvisionen zu sprechen. In der druckfrischen Ausgabe unseres Fachmagazins bietet Ihnen Univ.-Prof. Dr. Peter Fickert ab Seite 6 einen spannenden Rück- und Ausblick auf die Gastroenterologie: von praxisrelevanten Entwicklungen bis hin zu standespolitischen Diskussionen. Als Medizinjournalist:innen sind wir bestrebt, unsere Leser:innen in unseren Artikeln ausgewogen zu informieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Themenvielfalt, Aktualität und Seriosität. Wer liest aber nicht gelegentlich gerne auch Artikel, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen? Gute Kommentare sind sowohl kritisch als auch konstruktiv.

INFO

Seit 2. August steht fest, welche Parteien bei der Nationalratswahl am 29. September antreten:

� Bundesweit auf dem Stimmzettel stehen die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS sowie KPÖ, Bierpartei, Liste Petrovic und Liste KEINE

� Zudem stellen sich in einzelnen Bundesländern folgende Kleinparteien der Wahl: MFG (alle außer Burgenland und Kärnten), Liste Gaza (alle außer Kärnten und Salzburg) und „Die Gelben“ (nur Burgenland).

Im aktuellen Heft möchte ich Ihnen zwei wichtige Meinungsberichte von Medizinerkollegen ans Herz legen: zum Thema Umweltmedizin, ab Seite 31: „ D ie Pathophysiologie der Hitze“; und aus dem Fachbereich Neuroimmunologie, ab Seite 34: „ Zurück zum Menschen: Integrative Einzelfallstudien als Evidenzgeber für eine neue Medizin“

Bleiben wir ausgewogen und kritisch. Bleiben wir konstruktiv und diskussionsbereit. Bewahren wir uns unsere Visionen!

* teilweise gekürzt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Siehe auch INFO!

Einen angenehmen Spätsommer wünscht

Ihre

Mag.a Karin Martin

Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

06 „Massive Dynamik in unserem Fachgebiet“

Prof. Peter Fickert über die Jahrestagung der ÖGGH

10 Diabetes effektiv managen

In der Reha sollen Patient:innen lernen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen

18 „Auf das Patient:innengespräch nicht vergessen“

Die Personalisierte Medizin spielt eine zentrale Rolle in der Kardiologie

20 Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück Adipositastherapie zwischen Rückstand und Innovation

22 „Angst kommt selten allein“

Suchterkrankungen sind häufige Komorbiditäten bei Angsterkrankungen

24 Das Schweigen brechen

Inkontinenz bei neurologischen Erkrankungen interdisziplinär und multiprofessionell managen

12 Die Qual der Wahl Die Gesundheitssprecher:innen einiger wahlwerbender Parteien im Wordrap

Gastroenterologie & Hepatologie: Die ÖGGH-Tagung präsentierte die Highlights der letzten Monate.

pharmazeutisch

26 Forever young Maßnahmen, um der Hautalterung entgegenzuwirken

27 Die Top-ArthritisProdukte nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead IQVIA Austria

31 Die Pathophysiologie der Hitze Kommentar: Was der Klimawandel mit dem menschlichen Körper macht

33 Kühle Tipps ... ... für chronisch Lungenkranke

Kardiologie: Das Patient:innengespräch und das Abwägen von Nutzen und Risiken sind wichtig.

Von Übergewicht ist jede dritte Österreicher:in betroffen, Tendenz steigend.

34 Zurück zum Menschen Kommentar: Die integrative Einzelfallstudie als Evidenzgeber für eine neue Medizin

36 Leseforum ! „Empfehlungen der EAT-Lancet-Kommission berücksichtigen”

37 Facetten der Schönheit Die Rolle der Ästhetischen Medizin im Wandel der Zeit

38 Termine Aktuelle Kongresse und mehr

38 Neues auf Gesund.at 27 Impressum extra

Dermatologie: Alt werden, ohne alt auszusehen.

Inkontinenz bei neurologischen Erkrankungen im Fokus.

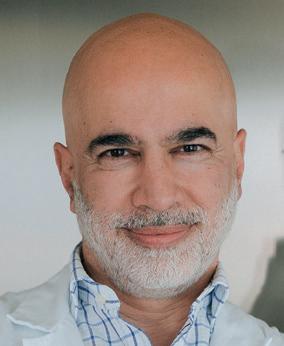

Prof. Peter Fickert über die Jahrestagung der ÖGGH: Von praxisrelevanten Neuerungen bis hin zu standespolitischen Diskussionen

Vier Tage lang drehte sich in Salzburg alles um die Gastroenterologie und Hepatologie. Der Kongress der österreichischen Fachgesellschaft beinhaltete ein Präsymposium der „Young ÖGGH“, gefolgt von dem 34. Fortbildungskurs und der 57. Jahrestagung. Im Interview mit der Hausärzt:in gibt Univ.-Prof. Dr. Peter Fickert, Past-Präsident der ÖGGH, Einblick in die Highlights der Veranstaltung.

HAUSÄRZT:IN: Der Kongress begann heuer zum zweiten Mal mit einem Präsymposium der „Young ÖGG H “ . Inwiefern profitiert die Fachgesellschaft von einem Austausch zwischen den Generationen?

Prof. FICKERT: Die Young ÖGGH als selbständige Arbeitsgruppe unse-

rer Gesellschaft zu etablieren, war ein ganz zentraler Entwicklungsschritt, um die ÖGGH zukunftstauglich zu machen. Für unsere jungen Kolleg:innen ist es essenziell, zu lernen, sich in unsere Gesellschaftsarbeit einzubringen und ihre eigene Aus- und Fortbildung zusammen mit Älteren oder Fortgeschrittenen aktiv zu gestalten. Durch die gemeinsame Planung und Durchführung von Workshops, Kleingruppenarbeit und fallbasierten Vorträgen sowie die gemeinsame Vorbereitung für die Fachärzt:innenprüfung wächst das Verständnis auf beiden Seiten, dass unser Gebiet eine exzellente Ausbildung erfordert. Die Young ÖGGH ist dadurch sehr bedeutsam für eine gedeihliche und positive Weiterentwicklung der ÖGGH.

„Die

Publikationen im Bereich Digitalisierung und Personalisierung lassen mich staunen. Wir werden uns in intellektueller Demut üben müssen.“

Univ.-Prof. Dr. Peter Fickert, Past-Präsident der ÖGGH, Leiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Med Uni Graz, im Gespräch.

Auf der Jahrestagung wurden zahlreiche Neuerungen für die Praxis präsentiert. Ihr Highlight der letzten zwölf Monate Gastroenterologie und Hepatologie?

Die Hepatologie wird durch die zunehmende Bedeutung der Fettlebererkrankung stark zur Stoffwechselmedizin. Außer Frage steht, wie wichtig eine Lebensstilmodifikation für eine erfolgreiche Behandlung ist – mit einer Änderung des Ernährungs- und Bewegungsmusters und einer angestrebten Reduktion von zumindest 10 % des Ausgangskörpergewichts. Wir wissen aber, wie schwer es vielen unserer Patient:innen fällt, ein solches Ziel zu erreichen – aktuell gelingt dies nur in 10 % der Fälle! Neue Medikamente wie GLP-1-, GIP- und Glukagon-Agonisten stehen zur Verfügung, sie können als duale oder Triple-Agonisten eingesetzt

werden und bringen hinsichtlich der Gewichtsreduktion Ergebnisse, die teilweise mit jenen der bariatrischen Chirurgie vergleichbar sind. Ob sich diese Effekte darüber hinaus auf harte klinische Endpunkte wie die Reduk-

tion kardiovaskulärer Ereignisse oder ein verbessertes Überleben auswirken werden, ist noch unklar und Gegenstand laufender Untersuchungen.

Neue Substanzen wie der Thyroidhormonrezeptor-beta-Agonist Resmetirom

sind aus hepatologischer Sicht besonders interessant, weil für sie auch eine Besserung der Leberfibrose gezeigt werden konnte. Als Hepatologe freue ich mich, dass unser Fach wieder internistischer wird.

Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug –verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen. Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder?

Und was tut sich im Bereich der Digitalisierung?

Die im letzten Jahr sprunghaft angestiegene Zahl von Publikationen zur Verwendung von künstlicher Intelligenz in der Gastroenterologie ist schon beeindruckend – ebenso wie die Vielfalt der verwendeten Methoden: Sie reichen von der „h istologischen“ Einstufung endoskopisch beobachteter Läsionen bis hin zu neuen Therapiealgorithmen, um komplexe Erkrankungen differentialdiagnostisch einzuordnen. Zum Beispiel konnte bei der oft schwierigen Differenzierung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen gezeigt werden, dass neue Algorithmen gleich gut waren wie erfahrene Expert:innen. Die massive Dynamik im Bereich Digitalisierung und Personalisierung in unserem Fachgebiet lässt mich staunen. Wir werden uns in intellektueller Demut üben müssen.

Beim Fortbildungskurs drehte sich alles um „a kute Probleme chronischer Erkrankungen“ . Wie kam man auf diesen Schwerpunkt?

Der diesjährige Fortbildungskurs war für unseren Fortbildungsreferenten Prof. Mattias Mandorfer die logische Fortsetzung des letztjährigen Kurses, bei dem wir auf chronische Erkrankungen in der Gastroenterologie und Hepatologie eingegangen waren. Wir haben ein sehr positiv aufgenommenes Format mit einer strukturellen Dreiteilung etabliert: Zuerst wird ein echter klinischer Fall zum Thema vorgestellt, gefolgt von einem State-ofthe-Art-Vortrag und einer Podiumsdiskussion. Heuer beschäftigten wir uns folgerichtig mit den akuten Problemen bei chronischen Erkrankungen – mit dem Ziel, einen möglichst praxisnahen Fortbildungskurs anzubieten.

Welche Bedeutung hat das Thema für Hausärzt:innen?

Allgemeinmediziner:innen spielen eine zentrale Rolle, wenn es um die bestmögliche medizinische Versorgung chronisch kranker Patient:innen in unserem Fachbereich geht. Hochrelevant für das

gemeinsame Management scheint uns etwa, dass man als Hausärzt:in einen möglichen akuten Schub bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erkennt und richtig einordnen kann – außerdem die Aggravierung einer chronischen Dyspepsie oder die Reaktivierung einer chronischen Hepatitis B unter Immunsuppression.

Ein weiteres Beispiel aus der Hepatologie: Durch Alkohol bedingte Leberschäden bzw. akute oder chronische Lebererkrankungen wie eine Zirrhose oder eine alkoholische Hepatitis weisen unterschiedliche klinische Präsentationen auf und erfordern unterschiedliche diagnostische und therapeutische Zugänge. Es ist wichtig, diese Krankheitsbilder rechtzeitig zu differenzieren, um früh genug eine adäquate Behandlung einleiten zu können.

Wie sollte sich die interdisziplinäre Teamarbeit gestalten – auch in Bezug auf die Zukunft?

Durch die Änderung der Versorgungsstrukturen in unserem Gesundheitssystem – denken Sie nur an die zahlreichen neu eingerichteten Primärversorgungszentren – sind neue Wege der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Versorgungsstufen nötig. Dass uns dieses Thema auch gesellschaftspolitisch stark beschäftigt, war in unserem Programm am Samstagvormittag deutlich sichtbar: Wir setzten uns mit der Frage nach notwendigen abgestuften Versorgungskonzepten in unserem Fach auseinander und luden dazu namhafte Expert:innen wie Dr. Johannes Hohenauer ein, ihre Ideen vorzustellen. Moderne Gastroenterologie und Hepatologie wird für unsere Patient:innen qualitätsvoll nur in sinnvoll abgestufter Form realisiert werden können – in einem starken Netzwerk und Verbund. Der Ressourcenmangel wird die Aufgaben diktieren und es liegt an uns, das Problem gemeinsam für unsere Patient:innen zu bewältigen.

Wofür setzt sich die ÖGGH in der Folge standespolitisch ein?

NACHBERICHT

Ein abgestuftes Versorgungskonzept für gastroenterologische und hepatologische Erkrankungen im österreichischen Strukturplan für Gesundheit zu verankern, stellt für uns ein zentrales Ziel dar. Ein weiteres wesentliches Anliegen in der Standespolitik, vor allem auch im Sinne unseres Gemeinwohls: die österreichweite Umsetzung der nationalen Empfehlung eines DarmkrebsPräventionsprogramms. Wir müssen gemeinschaftlich danach streben, dass möglichst viele Personen der Zielgruppe prophylaktisch koloskopiert werden. Die Vorsorgekoloskopie kann Darmkrebs verhindern, weil wir die Vorstufen endoskopisch entfernen können. Keine andere Methode vermag das aktuell.

Möchten Sie unseren Leser:innen abschließend noch ein paar Worte in puncto „ Fazit und Ausblick “ mitgeben?

Gerne. Unsere diesjährige Jahrestagung in Salzburg bot einen praxisrelevanten Überblick über die aktuellen Entwicklungen in unserem Fachbereich. Wir stellen eine ehrenwerte wissenschaftliche Gesellschaft dar, die sich der Wichtigkeit, neueste Erkenntnisse zum Wohl unserer Patient:innen klinisch umzusetzen, stets bewusst ist. Und wir haben einen überaus hoffnungsvollen dynamischen Nachwuchs, auf den wir sehr stolz sind. Die Jahrestagungen der ÖGGH zeichnen sich durch kollegiales Miteinander und vor allem durch Geselligkeit aus. Ganz besonders freuen wir uns immer, Kolleg:innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen begrüßen zu dürfen. Heuer stand zudem ein Wechsel in der Präsidentschaft unserer Gesellschaft an. Wir werden mit unserem neuen Schrittmacher Prof. Harald Hofer neuen Schwung holen und uns mit vollem Elan den zukünftigen Herausforderungen in unserem Fachgebiet stellen. Auch bei unseren kommenden Treffen freuen wir uns, zahlreiche Teilnehmer:innen willkommen zu heißen!*

Das Interview führte Anna Schuster, BSc.

* Siehe: oeggh.at/veranstaltungen

Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH), 12.-15. Juni 2024, Salzburg Congress.

Die richtige Behandlung und Betreuung von Menschen mit allen Formen des Diabetes mellitus ist entscheidend, um schwerwiegende Komplikationen zu verhindern. Eine wichtige Komponente der Diabetesbehandlung ist die Rehabilitation, bei der die umfassende Behandlung der Patient:innen im Vordergrund steht. Im Gegensatz zur Akutmedizin bezieht die Rehabilitationsmedizin das gesamte Lebensumfeld ein. Das große Ziel der Rehabilitation ist, dass Patient:innen mit ihrer Erkrankung ein selbstbestimmtes und freies Leben führen können.

Dabei zielt die Rehabilitation nicht nur darauf ab, den Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, sondern ist auch ein zentraler Faktor, um den Patient:innen die Fähigkeiten und das Wissen zu vermitteln, ihren Diabetes effektiv zu managen. Die Wissensvermittlung schafft eine Grundlage, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Komplikationen nachhaltig zu senken. Eine Diabetesrehabilitation kann negative Folgen oder Komplikationen verzögern bzw. vermeiden und Betroffene können länger gesund leben. Hierin werden Gesundheitsexpert:innen aus verschiedenen Bereichen eingebunden.

Die zuweisenden Ärzt:innen, zumeist Haus- oder Fachärzt:innen, spielen eine zentrale Rolle: Sie sind kompetente Berater:innen der Patient:innen und geben die Empfehlung einer Rehabilitation. Gemeinsam mit den Patient:innen füllen sie den Rehaantrag aus.

Die wichtigsten Voraussetzungen, damit Patient:innen eine Reha absolvieren können, sind:

1. Rehafähigkeit:

Die Patient:innen müssen körperlich und seelisch in der Lage sein, einen

GASTAUTOR:

Prim. Priv.-Doz. Dr. Karl Horvath

Experte für Diabetes und Ärztlicher Direktor, Klinikum Bad Gleichenberg, klinikum-austria.at

Rehaaufenthalt zu absolvieren. Denn das tägliche Programm ist anstrengend. Eine Reha kommt beispielsweise nicht für Diabetiker:innen in Frage, die bettlägerig sind oder bei denen noch Mobilisierungsmaßnahmen getroffen werden müssen.

2. Mögliche Rehaziele:

Diese sollten bereits beim Ausfüllen des Antrags im Gespräch mit den behandelnden Haus- bzw. Fachärzt:innen thematisiert werden. Der Rehaaufenthalt ist ein intensives Zeitfenster. In diesem kann man daran arbeiten, die definierten Ziele zu erreichen. Diese sollten realistisch sein und sich am beruflichen und privaten Alltag der Patient:innen orientieren.

Die Rehabilitation bei Diabetes kann mehrere Ziele verfolgen:

• Blutzuckerkontrolle selbst managen: Die wichtigste Herausforderung bei Diabetes ist die Aufrechterhaltung stabiler Blutzuckerwerte. Durch Rehabilitation können Menschen mit Diabetes lernen, wie sie ihre Blutzu-

ckerwerte überwachen und kontrollieren können, um Komplikationen zu vermeiden.

• Gesunde Lebensweise erlernen und fördern: Die Förderung einer gesunden Lebensweise ist entscheidend für die Kontrolle von Diabetes. Diese schließt eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung ein. Ein wesentlicher Teil der Rehabilitation sind deswegen Schulungen und Wissensvermittlung. Sie sind die Grundlage für jene Veränderungen.

• Prävention von Komplikationen erreichen: Diabetes kann zu schwerwiegen-

Das Klinikum Bad Gleichenberg ist Teil der Klinikum Austria Gesundheitsgruppe, die zu den führenden Betreibern von Rehabilitationsmedizin in Österreich gehört.

Im Juni 2023 richtete das Klinikum einen Fachkongress für Diabetologie mit nationalen und internationalen Speakern aus.

den Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenschäden, Sehproblemen und neuropathischen Schmerzen führen. Die Rehabilitation zielt darauf ab, diese Komplikationen zu verhindern oder zu minimieren.

• Psychosoziale Unterstützung bieten: Diabetes mellitus kann – wie alle chronischen Erkrankungen – auch psychische Belastungen verursachen. Die Rehabilitation bietet Unterstützung bei der Bewältigung von Stress, Angst und Depression, die oft mit der Krankheit einhergehen.

Die Rehabilitation bei Diabetes kann in verschiedenen Umgebungen durchgeführt werden, am häufigsten sind ambulante oder stationäre Rehabilitationskliniken.

Je nach Ziel des Rehaaufenthalts stehen folgende Bestandteile des Therapieprogramms im Vordergrund:

Schulungen: Patient:innen erhalten umfassende Schulungen zur Krankheit, einschließlich Informationen zur Blutzuckerkontrolle, Ernährung, Bewegung und Medikamenteneinnahme. Diese werden in der Regel von den Expert:innen des multiprofessionellen Teams durchgeführt.

Ernährungsberatung: Ein wichtiger Teil der Diabetesrehabilitation ist die Anpassung der Ernährung. Diätolog:innen helfen den Betroffenen dabei, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln und Mahlzeiten zu planen, die den Blutzuckerspiegel stabilisieren.

Bewegungstherapie: Regelmäßige körperliche Aktivität ist essenziell bei der Diabeteskontrolle. In der Rehabilitation werden individuell angepasste Übungsprogramme entwickelt. Hier spielen Physiotherapeut:innen eine entscheidende Rolle.

Psychosoziale Unterstützung: Psycholog:innen und Sozialarbeiter:innen bieten Unterstützung bei der Bewältigung von Stress und emotionalen Herausforderungen im Zusammenhang mit Diabetes. Die Patient:innen erhalten auch wertvolle Übungen zum Stressmanagement für ihren Alltag.

Medikamentenmanagement: Bei Bedarf werden Schulungen zur sicheren und effektiven Verwaltung von Diabetesmedikamenten angeboten.

Insgesamt ist die Diabetesrehabilitation ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Diabetesbehandlung. Sie bietet den Betroffenen die Werkzeuge und das Wissen, um ihren Diabetes effektiv zu managen und ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Die Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team von Gesundheitsexpert:innen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Rehabilitation bei Diabetes. <

1

2 3

EINFACH ZU SCHULEN einfach für Ihre Patienten – einfach für Sie

EINFACHE HANDHABUNG dank intuitiver Funktionen

EINFACH ZUVERLÄSSIG durch Überprüfung auf über 200 Störsubstanzen1

Am 29. September wählen die Österreicher:innen einen neuen Nationalrat. Wer auch immer das Rennen macht, wird sich zahlreichen Herausforderungen stellen müssen. Zu den größten zählen laut einer im Jänner dieses Jahres veröffentlichten Umfrage des Statista Research Departments1 aktuell die steigenden Lebenserhaltungskosten, die Zuwanderung sowie der Klimawandel. Aber auch im Bereich Gesundheit besteht

angegeben, gefolgt von Wartezeiten für Behandlungen (34 %) sowie dem ‚Pflegenotstand‘ (23 %) und einer ‚Zwei-Klassen-Medizin‘ (22 %)“. Daher hat sich die HAUSÄRZT:IN mit drei konkreten Fragen an die Gesundheitssprecher:innen* einiger wahlwerbender Parteien gewendet und um ihre Statements gebeten, wie sie die aktuelle Situation einschätzen respektive welche Herangehensweisen es künftig braucht.** Hausärzt:in

offenbar Handlungsbedarf, die Zufriedenheit der Leute schwindet zusehends. Das zeigt unter anderem eine im vergangenen Mai veröffentlichte Studie des „Austrian Health Forum“2. Da heißt es beispielsweise: „Generell sagen 59 % der Befragten, dass sich das Gesundheitssystem in Österreich verschlechtert habe. Als Gründe dafür werden innerhalb dieser Gruppe zunehmender Ärzt:innenmangel (42 %)

„Tatsächlich eine Gesundheitsreform“

NAbg. Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle, ÖVP

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Die Veränderungen, die durch den Finanzausgleich 2024 bis 2028 angestoßen wurden, sind tatsächlich eine Gesundheitsreform. Es werden insgesamt mehr als 11 Mrd. Euro für Gesundheit und Pflege aufgewendet, und das wird mit Reformzielen verbunden. Die Sozialversicherung erhält erstmals direkt zusätzliches Steuergeld in Höhe von 1,5 Mrd. Euro, um für sie den Bewegungsspielraum zur Aufwertung des kassenärztlichen Systems zu vergrößern.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Im Sinne einer niederschwelligen, solidarischen Gesundheitsversorgung muss das kassenärztliche System zeitgemäß weiterentwickelt werden. Dazu soll die Anzahl der Kassenärzt:innen entsprechend der Bevölkerungsentwicklung und dem medizinischen Fortschritt erhöht werden. Die Verträge im Sinne moderner Arbeitszeitmodelle müssen flexibel gestaltbar sein. Ein österreichweit einheitlicher, qualitativ und quantitativ attraktiver Gesamtvertrag, der u. a. „sprechende“ Medizin ebenso wie Disease-Management-Programme honoriert, soll das kassenärztliche System wieder zum vorrangig anzustrebenden Arbeitsmodell machen.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

Ein zentrales Anliegen ist es, die Patient:innen zum „Best Point of Care“ zu lenken. Dabei wird den Hausärzt:innen eine besondere Bedeutung zukommen, und die Telefonhotline 1450 wird als weiteres mögliches Eingangstor zum Gesundheitssystem aus-

gebaut. Die Patient:innen sollen in der Versorgungsebene, die für das konkrete Anliegen am besten ist, betreut werden.

„Es

kracht an allen Ecken und Enden“

Philip Kucher, SPÖ

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Das Ausmaß des schon angerichteten Schadens ist zu groß. Der Finanzausgleich beinhaltet durchaus nötige Schritte, bloß wird er leider nicht reichen, um die bestehenden Probleme im Gesundheitssystem zu lösen, geschweige denn, um unser Gesundheitssystem wieder zu dem zu machen, was es einmal war – eines der weltbesten.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Es kracht in unserem Gesundheitssystem mittlerweile an allen Ecken und Enden. Die Zwei-Klassen-Medizin hat ein dramatisches Ausmaß erreicht und entwickelt sich weiterhin in die falsche Richtung: Die Bevölkerung wächst, aber die Kassenärzt:innen werden weniger. Gleichzeitig explodiert die Anzahl der Wahlärzt:innen und immer öfter heißt es: Kreditkarte statt e-card. In Zahlen: Schon mehr als die Hälfte (55 %) der Patient:innen bei Hausärzt:innen sind privatversichert. Bei Fachärzt:innen sind es im Schnitt 70 %.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

Die SPÖ will das österreichische Gesundheitssystem wieder zu dem machen, was es einmal war, und der Zwei-Klassen-Medizin den Kampf ansagen. Es wird dafür ein Bündel von Maßnahmen brauchen. Das wissen wir, aber es kann gelingen. Wir wollen die Wartezeiten in Österreich reduzieren und jeder Person, die

einen Arzttermin braucht, diesen auch binnen 14 Tagen garantieren. Dazu werden wir mehr Geld in die Hand nehmen, die Gesundheitshotline 1450 ausbauen, von Wahlärzt:innen einen fairen Beitrag einfordern, aber auch für deutlich mehr Kassenstellen sorgen und mittelfristig in Summe mehr Ärzt:innen ausbilden.

„Doppelfunktion WahlUND Kassenärzt:in“

NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, FPÖ

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Die in den letzten fünf Jahren von der Bundesregierung unternommenen Schritte haben nicht zu der erhofften Verminderung der strukturellen Defizite in unserem Gesundheitssystem geführt. Praktisch alle wesentlichen Kennzahlen verschlechtern sich: Lebenserwartung, gesunde Lebensjahre, Durchimpfungsraten, psychische Gesundheit, Wartezeiten für Untersuchungen und Operationen, Anzahl der Kassenärzt:innen u. v. m. Zusätzlich wurde mit dem Finanzausgleichsgesetz 2023 und den fixierten Zuzahlungen vom Bund eine „d ritte Finanzierungsebene“ geschaffen, wodurch das Gesamtsystem noch schwerer zu steuern ist.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Die rückläufige Zahl der Kassenärzt:innen bei gleichzeitigem massivem Anstieg der Wahlärzt:innen ist die Folge der fehlgeleiteten Politik der vergangenen Jahre. Anstatt die Kassenvertragsstellen zu attraktivieren, wurden die Wahlärzt:innen schlechtgeredet und die Patient:innen mit einem nur teilweisen Ersatz der Behandlungskosten „bestraft“ Eine Doppel- Tätigkeit als WahlUND Kassenärzt:in könnte das Versorgungsangebot für ASVG-Versicherte deutlich verbessern.

Hausärzt:in politisch

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

Dem österreichischen Gesundheitssystem steht viel Geld zur Verfügung, das effizienter eingesetzt werden muss. Dazu muss das gesamte öffentliche Gesundheitssystem klare, messbare Ziele bekommen. Eine Finanzierung aus einer Hand wäre wünschenswert, auf dem Weg dorthin sollte aber zumindest das Prinzip „Geld folgt Leistung“ angewandt werden.

„Kompetenzshift für Gesundheitsberufe“

Standesdünkel entlang. Das alles ist in der Gesundheitsreform verankert.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

Unsere vorrangige Vision ist es, bei der Prävention an die europäische Spitze zu gelangen. Wir wollen, dass die Menschen im Idealfall gar nicht erst krank werden. Dafür müssen vorhandene Mittel besser und stärker im Sinne der Patient:innen eingesetzt werden. Das bedeutet auch, dass es einen Kompetenzshift geben muss: Pflegemitarbeiter:innen, Apotheker:innen, Ärzt:innen, aber auch Personen aus den Berufen der MTD sollen gemäß ihren erlernten Kompetenzen eingesetzt werden.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

NAbg. Ralph Schallmeiner, Grüne © Karo

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Ja, die Gesundheitsreform unter Federführung von Minister Johannes Rauch ist ein Durchbruch. Wir haben in den Jahren 2023 und 2024 wesentliche und dringliche Reformschritte gesetzt, die von den Vorgängerregierungen mehr als 30 Jahre lang ignoriert wurden. Da geht es etwa um die Stärkung des niedergelassenen Bereichs und um mehr Effizienz im System. Vor allem geht es aber auch um bessere Rahmenbedingungen für das Personal und natürlich um die Patient:innen.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Zentral in dieser Frage sind neben dem Bedarf der Patient:innen an kassenfinanzierter Gesundheitsversorgung auch die Bedürfnisse der Gesundheitsberufe. Es wird nicht ohne einen modernen und patient:innenorientierten Kassenvertrag gehen, der bundesweit einheitlich ist. Es wird aber auch mehr Primärversorgungseinheiten und andere Kooperationsmodelle brauchen sowie einen besseren Einsatz von Gesundheitsberufen den Qualifikationen und nicht den

Juli/August 2024

„Ein Ende des föderalen Dschungels“

NAbg. Fiona Fiedler, BEd, NEOS © David Alscher

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Nein. Die Verhandlungsergebnisse in puncto Finanzausgleich als Reform zu bezeichnen, wäre übertrieben. Es gab kleine Anpassungen bei den Zielsetzungen, im Großen und Ganzen ist es aber eine Weiterführung der früheren Funktionsweise. Besonders schwierig daran ist, dass das Verpassen von Zielen oder die mangelnde Umsetzung derselben nicht einmal Sanktionen nach sich zieht. Was wir brauchen, wären aber ein Ende des föderalen Dschungels und eine Finanzierung aus einer Hand.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Der Überhang von Kassenärzt:innen und die vielen unbesetzten Kassenarztstellen zeigen ganz klar, dass die Kassentätigkeit attraktiver werden muss. Das kann über einen neuen Gesamtvertrag erfolgen.

Wichtig wäre auch, strukturierte Versorgungsprogramme in diesem Rahmen ordentlich zu entlohnen, außerdem Bürokratieabbau und mehr Unterstützung bei der wirtschaftlichen Tätigkeit für die Ärzt:innenschaft. Auch über mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen oder in Gruppenpraxen können Arbeitsbedingungen wieder attraktiver gemacht werden. Es braucht endlich mutige Reformen für das österreichische Gesundheitssystem, um die Patient:innen ins Zentrum zu rücken. Wir benötigen mehr Gesundheitskompetenz schon in der Schule, einen verstärkten Fokus auf Ernährung, Bewegung und Vorsorge. Dafür braucht es das Wissen, wann welche Gesundheitsversorgung wie dringend ist, und auch eine bessere Versorgung von chronisch Kranken, um die Anzahl der gesunden Lebensjahre wieder näher an die Lebenserwartung heranzubringen. Diese Klarheit auf persönlicher Ebene brauchen wir auch bei der Finanzierung.

„Arbeit als Kassenärzt:in muss sich wieder lohnen“

Dr. Dominik Wlazny, Bierpartei © Siegfried Leitner

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Im Wesentlichen handelt es sich weniger um eine Reform als um längst überfällige Anpassungen. Man arbeitet hier eher „nach“ als „voraus“. Beispielsweise sind Primärversorgungszentren, mehr Kassenärzt:innen und eine zentrale Anlaufstelle („1450“) mit Telemedizin definitiv sinnvolle Neuerungen, die man aber schon vor Jahren hätte etablieren können. Klar ist, dass es für diese Aufgaben mehr Personal brauchen wird, da wir bereits jetzt einen Fachkräftemangel haben.

Programm:

Ernährung & Selbstmedikation

Fabian Prinz, MSc

Ordinationsführung

Barbara Weber

Die Zukunft der Suchtbehandlung

Dr. Arkadiusz Komorowski

Telemedizin & Künstliche Intelligenz

Dr. Martin Hasenzagl

KI und Anwendungssoftware im Management von chronischen Erkrankungen

Ing. Mag.(FH) Christine Stadler-Häbich

Neuigkeiten aus dem e-card System

Vortragende:r tba

Von der künstlichen Intelligenz in der Medizin bis zum Praxismanagement

Samstag, 12. Oktober 2024

Hotel Savoyen

Rennweg 16

Wien 1030

Kosten

Mitglieder: 75 €

Nicht-Mitglieder: 95 €

Anmeldung

arztassistenz.at/mitglieder/ fortbildungen/fortbildungskalender/bda-termine/ 10-bda-kongress-wien

6 BdA Fortbildungspunkte

10 Jahre Jubiläum

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Hier gilt es allen voran mit dem Mythos aufzuräumen, Ärzt:innen würden nach dem Studium direkt zu niedergelassenen Wahlärzt:innen werden. Rein ausbildungstechnisch ist dies gar nicht möglich. Ärzt:innen arbeiten im Schnitt 4,5 bis sechs Jahre im öffentlichen Dienst, bevor sie einen Wechsel ins Wahlarztsystem erwägen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sich die Arbeit als Kassenärzt:in wieder lohnt.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

… ist definitiv zukunftsgerichtet:

• Ein stabiler Stamm von Krankenpfleger:innen bundesweit durch genügend finanzielle Unterstützung während der Ausbildung, adäquate Unterstützung beim Berufseinstieg sowie Wertschätzung und Karrierechancen als langfristige Motivation, im Beruf zu bleiben.

• Eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen nach dem Medizinstudium.

• Eine gesündere Bevölkerung durch ein großes Angebot von leicht zugänglichen Präventionsprogrammen für physische und psychische Gesundheit.

„Versorgung ohne soziale Hürden“

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform? Bettina Prochaska, KPÖ ©

Die letzten Änderungen in der Gesundheitsversorgung sind ein kleiner Schritt gewesen, um eine Verbesserung in der primären Versorgung zu erreichen. Jedoch sind es eher einzelne Bausteine als eine Reform und in vielen Fällen (Primärversorgungsgesetz) eine

Verankerung von existierenden Angeboten und keine Neuerungen. Um die Eckpfeiler für eine gute Versorgung einzuschlagen, braucht es weit mehr als diese Bausteine, zum Beispiel eine signifikante Erhöhung der Kassenplätze, eine Verbesserung des Leistungskataloges für Allgemeinmediziner:innen und eine Verschränkung mit anderen Angeboten.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Es braucht in ganz Österreich einen flächendeckenden Zugang zu Kassenärzt:innen und niemand soll länger als 14 Tage auf eine notwendige Untersuchung warten müssen. Dabei gibt es in Österreich genügend Ärzt:innen, um diese Versorgung zu ermöglichen. Es fehlt jedoch an tatsächlichen strukturellen Änderungen, um vor allem niedergelassene Ärzt:innen zu stärken und um eine signifikante Erhöhung der Kassenplätze zu erzielen. Aufgrund der langen Wartezeiten verschiebt sich die Versorgung immer mehr in Richtung Bezahlangebote. Die KPÖ tritt für ein solidarisches Gesundheitswesen ein, das die medizinische und pflegerische Versorgung für alle Menschen ohne soziale Hürden gewährleistet. Unser heutiges Gesundheitswesen wurde von den arbeitenden Menschen errungen, damit Gesundheit nicht länger ein Privileg der Reichen ist. Um Rückschritte zu verhindern, stellt sich die KPÖ gegen Privatisierungen und gegen eine ZweiKlassen-Medizin.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

Gesundheitsreform –wirklich eine Reform?

Das österreichische Gesundheitssystem bleibt auch nach der Reform ein teures Krankheits-Verwaltungs-System. Erneut wird nur an Schrauben gedreht und mehr Geld ins System gepumpt. Die Finanzierung des Gesundheitswesens aus einer Hand ist nicht erreicht, und Kompetenzstreitigkeiten werden wie bisher weitergehen. Die finanziellen Interessen der Pharmaindustrie bis hin zum Einfluss auf Lehrpläne an medizinischen Universitäten gehen ungebrochen vor. Ansätze für die Gesundheitserziehung, für eine Wissensvermittlung zur gezielten Krankheitsverhinderung, fehlen.

Wahlärzt:innenflut –Kassenärzt:innenebbe:

Eine qualitativ hochwertige und wohnsitznahe medizinische Grundversorgung ist für alle Menschen sicherzustellen. Gleichzeitig soll Patient:innen die Möglichkeit in der freien Arztwahl eingeräumt sein. Kassenstellen bringen zwar Vorteile und geringere finanzielle Risiken für Ärzt:innen, es ist jedoch zwingend erforderlich, dass die Gesundheitskassen die Situation der Kassenärzt:innen verbessern und den Leistungskatalog anpassen. Auch durch Kassenpraxen soll eine qualitativ hochwertige Behandlung gewährleistet werden.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

„Freie Entscheidung für jegliche Behandlung“

Eine sehr gute Notfallmedizin für alle sowie der Aufbau eines gesicherten, leistbaren Versorgungsnetzes im ärztlichen Bereich und in der Pflege sind Grundvoraussetzungen. Gesundheit hat auch Eigeninteresse zu sein – muss aber genauso gesellschaftlich gedacht werden. Hierzu gehören eine frühzeitige Wissensvermittlung und eine positive Motivation, sich von Kindesbeinen an gesund zu halten. Das Gesundheitswesen hat weiters eine freie und individuelle Entscheidung für jegliche medizinische Behandlung sicherzustellen.

© Alois Endl

„Freie Wahl der Berufsausübung bewahren“

LAbg. Dagmar Häusler, BSc, MFG

Gesundheitsreform – wirklich eine Reform?

Um das derzeitige Gesundheitssystem tatsächlich einer Reform zu unterziehen, ist es für uns unabdingbar, radikale Änderungen durchzuführen. Dazu gehört eine weitgehende Entkoppelung von wirtschaftlichen Belangen im gesamten System. Medizin und Pflege werden weitgehend unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Vermarktung von Krankheit gesteuert. Eine tatsächliche primärpräventive Medizin ist somit aus Mangel an finanziellen Erträgen nicht attraktiv.

Wahlärzt:innenflut – Kassenärzt:innenebbe:

Die Beschränkung der Privatmedizin sehen wir als einen massiven Eingriff in die persönliche Wirtschaftsfreiheit von unternehmerisch tätigen Ärzt:innen an. Eine Einschränkung dieser freien Wahl der Berufsausübung wird von der MFG nicht unterstützt. Über Jahre hinweg wurde die Refundierung für kassenärztliche Leistungen auf ein Minimum beschränkt, das macht es somit fast unmöglich, niederschwellige solidarische medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Ihre vorrangige Vision für das österreichische Gesundheitssystem:

Die Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems muss transparenter sein und aus einer einzigen Quelle stammen. Dadurch werden die Geldflüsse in die unterschiedlichen Bereiche nachvollziehbar. Die Medizin muss von der Pharmaindustrie entkoppelt werden, da medizinische Therapien ausschließlich auf Erfahrungen und auf Erkenntnissen unabhängiger Grundlagenforschung beruhen müssen. Jede medizinische Zwangsbehandlung, die per Gesetz vorgeschrieben wird, ist ein ungerechtfertigter Eingriff in die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen. Sollte sie nicht der unmittelbaren Abwehr von Eigen- oder Fremdgefährdung dienen, lehnen wir diese ab.

* kein Anspruch auf Vollständigkeit. Insgesamt gab es im Juli 24 kandidierende Wahlparteien und Listen. ** teilweise gekürzt.

Quellen:

1 de.statista.com/statistik/daten/studie/284477/umfrage/umfrage-zu-denwichtigsten-problemen- fuer-oesterreich (zuletzt abgerufen am 12. 08. 2024).

2 austrianhealthforum.at/site/assets/files/2074/pressetext_umfrage2_ahfschladming2023.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 08. 2024).

„Auf das Patient:innengespräch nicht vergessen“

Die Personalisierte Medizin spielt eine zentrale Rolle in der Kardiologie

Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in DDr.in Jolanta Siller-Matula, Abteilung für Kardiologie, MedUni Wien, AKH, im Wordrap-Interview.

Personalisierte Medizin bei Cholesterinproblemen

Einfluss von Alter und Geschlecht

Die Rolle der Gene

Risikogruppen

Personalisierte Medizin bei Vorhofflimmern

Das CHA2DS2-VASc-System

Individuelles Abwägen

� Für das LDL-C gibt es klare und hilfreiche Zielwerte, die je nach Risikogruppe variieren (moderates bis sehr hohes Risiko).1

- Bei der jährlichen Gesundenuntersuchung sollten LDL- und Gesamtcholesterin bestimmt und –sofern erhöht – gesenkt werden. Zumindest einmal im Leben sollte auch das Lipoprotein A bestimmt werden, da es einen separaten Risikofaktor für Atherosklerose darstellt.

- Bei Vorhofflimmern ermöglicht der CHA2DS2-VASc-Score eine individuelle Risikoeinschätzung. State of the Art ist die orale Antikoagulationstherapie unter Berücksichtigung des Scores, um Schlaganfälle zu reduzieren.8

- Zielwerte, Leitlinien und Scores sind hilfreich, aber keine Handlungsanweisung für jeden individuellen Fall. Ziel muss sein, für jede Patient:in das für ihre Bedürfnisse am besten geeignete und effektivste Arzneimittel in der richtigen Dosierung zu verordnen. Dem Patient:innengespräch und der Nutzen-Risiko-Abwägung kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

* und Reduktion des Ausgangswertes um mind. 50 %.1

Literatur:

1 Mach F et al., 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455

2 Visseren FLJ et al., 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2021; 42(34):3227-337.

3 framinghamheartstudy.org

4 Berthold I, Laufs U, Special aspects of cholesterol metabolism in women. Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 401–6. DOI: 10.3238/arztebl.m2024.0063.

5 Schmidt N et al., Familiäre Hypercholesterinämie in Deutschland, Aktuell Kardiol 2020; 9: 363–369.

6 Lautsch et al., Do blood lipids correlate to body mass index? European Heart Journal (2016) 37, 145.

7 noak-therapie.de/cha2ds2-vasc-score-berechnen

8 Hindricks G et al., 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation. Eur Heart J. 2021; 42(5):373-498.

9 Grätz PG, NOAK: Dosierung richtig wählen, Therapietreue optimieren. CV 18, 46 (2018). doi.org/10.1007/s15027-018-1446-4

10 Friberg L et al., Benefit of Anticoagulation Unlikely in Patients With Atrial Fibrillation and a CHA2DS2-VASc Score of 1. J Am Coll Cardiol. 2015;65(3):225-32.

Hier geht es zum WORDRAP-Video mit der Expertin: Gesund.at

Adipositastherapie zwischen Rückstand und Innovation

Immer mehr Menschen sind von Übergewicht und Adipositas betroffen. Dennoch ist die chronische Krankheit nach wie vor mit einem Stigma behaftet. Die Therapie in Österreich ist weit vom letzten Stand entfernt, gleichzeitig findet im pharmazeutischen Bereich ein Paradigmenwechsel statt. Das vermeintliche Wundermittel „ Abnehmspritze“ ist längst in aller Munde.

… bezeichnet das adipositasfördernde Umfeld, in dem Menschen in Industrienationen seit Jahrzehnten leben. Jede dritte Österreicher:in ist von Übergewicht betroffen, 16,6 % von Adipositas.1 Weltweit haben sich die Zahlen seit 1990 mehr als verdoppelt.2 Das liegt zu einem großen Teil an unserem Lebensstil. Einerseits an der Ernährung: Sehr kaloriendichte, hochverarbeitete Nahrungsmittel sind überall erhältlich und häufig günstiger als gesunde Alternativen. Andererseits bewegen sich Menschen heute wesentlich weniger.

Adipositas ist aber eine multifaktorielle Krankheit und kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Neben soziokulturellen Parametern spielt bekanntlich die Psyche eine Rolle – depressive Menschen etwa haben ein erhöhtes Risiko, Übergewicht zu entwickeln. Auch das Mikrobiom, das endokrine System und die Genetik nehmen Einfluss auf das Körpergewicht. Inzwischen wurden über 250 Gene identifiziert, die mit Adipositas zusammenhängen.3

Eine Hypothese zur Entstehung der Krankheit ist die sogenannte SetpointTheorie. Sie besagt, dass im Hypothalamus ein bestimmtes Gewicht gespeichert ist, das vom Körper über lange Zeit hinweg relativ konstant gehalten wird. Wenn eine Person abnimmt, wirken neurochemische und hormonelle Prozesse dem entgegen und versuchen, das alte Höchstgewicht wieder zu erreichen. So entsteht der bekannte Jo-Jo-Effekt. Wenn man aber an Gewicht zunimmt, verschiebt sich der Setpoint nach oben.

Nachhaltig abzunehmen ist also wesentlich schwieriger als zuzunehmen.4

Ein erhöhter Body Mass Index (BMI) korreliert mit Übersterblichkeit. Mehr als 200 Erkrankungen stehen mit Adipositas in Verbindung. Dazu gehören insbesondere Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2, Herz-KreislaufErkrankungen, Bluthochdruck und Erkrankungen des Bewegungsapparats, aber auch Lungenbeschwerden, Schlafapnoe und viele psychische Krankheiten. Mit dem Klimawandel mehren sich diese Beschwerden noch. Denn Menschen mit Adipositas sind bei Hitze besonders gefährdet. Ihre Körperoberfläche ist relativ zum Körpervolumen kleiner als die von normalgewichtigen Personen, weshalb sie Wärme schlechter ableiten können. Damit sind sie anfälliger für hitzebedingte Krankheiten. Während der Hitzewelle 2003 war die Übersterblichkeit bei adipösen Menschen doppelt so hoch wie bei Normalgewichtigen.5

Extremes Übergewicht stellt also eine chronische Krankheit dar, die eine gezielte Behandlung erfordert. Ebendiese lässt in Österreich aber noch zu wünschen übrig. Zu dem Ergebnis kam jedenfalls eine Studie des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition), die zur Erstellung eines Adipositas-Hilfe-Kompasses durchgeführt worden war. Längst herrscht unter Expert:innen Konsens darüber, dass eine Therapie nur dann nachhaltig Erfolg haben kann, wenn sie einem interdisziplinären Programm folgt. Als die drei wichtigsten Säulen gelten Verhaltens-, Ernährungs- und Bewegungstherapie. Aber nur die wenigsten heimischen Institutionen folgen diesem Prinzip. Während Ernährungstherapien fast überall angeboten werden, sind die beiden weiteren Therapieformen lediglich in jeder dritten Einrichtung verfügbar. Betreut werden Betroffene vor allem von Diätolog:innen und Ärzt:innen, nur selten hingegen von Bewegungsoder Psychotherapeut:innen. Auch die Qualitätskontrolle wird als mangelhaft

eingestuft: 30 % der Institutionen gaben an, den Therapieerfolg nicht zu überprüfen, und nur rund 60 % arbeiten nach den evidenzbasierten Leitlinien.6

Anderswo ist man innovativer – so nämlich in der Pharmazie. Mit dem Wirkstoff Semaglutid rückten GLP-1-Rezeptoragonisten ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ihnen wird ein milliardenschwerer Markt vorhergesagt. Die Analoga des körpereigenen Hormons „Glucagon-like peptide-1“ binden an den dazugehörigen Rezeptor auf BZellen in der Bauchspeicheldrüse und aktivieren dort die Insulinsekretion, gleichzeitig wird die Glucagonsekretion inhibiert. Durch eine verzögerte Magenentleerung wird zudem die Glukoseabgabe ins Blut verlangsamt, und der Appetit gehemmt. Ursprünglich für die Blutzuckersenkung bei Typ-2-Diabetes entwickelt, ist die Arzneimittelgruppe inzwischen vor allem als Abnehmhilfe bekannt. Herkömmliche Wirkstoffe

stellt sie in den Schatten, denn die Inkretin-Mimetika wirken glukoseabhängig und weisen damit ein geringeres Hypoglykämierisiko auf. Immer wieder werden in Studien noch weitere positive Effekte entdeckt: So wurde für Semaglutid etwa ein Einfluss auf Bluthochdruck und Blutfette nachgewiesen, womit es das Risiko senkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Forscher:innen sehen hier einen Durchbruch – auch für adipöse Menschen ohne Diabetes.7

Die Kritik an den Blockbuster-Medikamenten: Zum nachhaltigen Abnehmen taugen sie nicht. Nach Absetzen nimmt man die verlorenen Kilos nämlich schnell wieder zu. Für die langfristige Behandlung von Adipositas ist eine vielschichtige Therapie also nach wie vor unerlässlich. Welche Nebenwirkungen GLP-1-Analoga haben, wenn sie langfristig eingesetzt werden, ist angesichts der fehlenden Langzeitdaten noch unbekannt. Insbesondere für adipöse Personen ist das aber von Bedeutung, denn als Antidiabetikum wird das Medikament grundsätzlich wesentlich geringer

dosiert als zur Gewichtsabnahme. Häufig treten gastrointestinale Beschwerden – von Übelkeit und Erbrechen bis Durchfall – auf. Außerdem kann es zur Bildung von Gallensteinen kommen und der Wirkstoff wurde mit der Entstehung von Schilddrüsen- sowie Pankreaskarzinomen in Verbindung gebracht. Folglich führen die Nebenwirkungen immer wieder zum Therapieabbruch.8 Für die Gewichtsreduktion zugelassen ist in Österreich bisher aber ohnehin nur das ältere Liraglutid. Studien zufolge ist dieses zwar weniger effektiv, hat aber auch seltener unerwünschte Nebenwirkungen.9

Felicia

Steininger

Quellen:

1 Statistik Austria, ATHIS – Austrian Health Interview Survey, 2019.

2 WHO, Fact Sheet Obesity and Overweight, 2024.

3 MeinMed.at , Webinar: Übergewicht und Adipositas –mehr als nur zu viel Gewicht, 2024.

4 Stier C, Interdisziplinäre Langzeitbehandlung der Adipositas- und Metabolischen Chirurgie, 2022.

5 Koch C, Deutsches Ärzteblatt 2023; 120:188.

6 Bhardwaj J et al., Wiener Klinische Wochenschrift 2024, 136 (Suppl 6): 125–317.

7 gelbe-liste.de/wirkstoffe/Semaglutid_55565

8 Hollstein T, Deutsches Ärzteblatt 2021; 118(12): A-622/B-524.

9 Xie Z et al., Clinical Epidemiology 2022; 14:1463-1476.

„Angst kommt selten allein“

Suchterkrankungen

sind häufige Komorbiditäten bei Angsterkrankungen

Priv.-Doz.in DDr.in Lucie Bartova, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Medizinische Universität Wien, im Gespräch.

HAUSÄRZT:IN: Welchen Stellenwert hat die Neurobiologie bei Angsterkrankungen?

Dr.in BARTOVA: Das ist klinisch betrachtet eine sehr relevante Frage. Immer noch wird die Psychiatrie von manchen als etwas Metaphysisches erachtet. So, als ob psychiatrische Erkrankungen etwas anderes wären als sonstige Erkrankungen. Aber wenn man sich etwa die Entstehungsmechanismen ansieht, die zugrunde liegende Neurobiologie und auch die Therapiemöglichkeiten, dann unterscheiden sich die Erkrankungen gar nicht mehr so sehr voneinander.

Können Sie das konkretisieren?

Ich möchte es gerne mithilfe einer Analogie erklären: Nehmen wir zum Beispiel Angsterkrankungen und Diabetes. Beide haben eine genetische Prädisposition. Das zeigt sich, indem man in der Familie ein gehäuftes Auftreten bemerkt, beispielsweise wenn die Eltern, Großeltern oder Geschwister an einer Angsterkrankung oder Diabetes leiden. Dann hat man per se ein erhöhtes Risiko, genau diese Erkrankung zu entwickeln. Aber die Prädisposition allein reicht nicht aus. Erst im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren kommt es entweder zum Ausbruch bzw. zu einer Verschlechterung einer

Krankheit, oder eben nicht. Hierbei können sich die Umweltfaktoren entweder protektiv oder negativ auswirken.

Um welche Umweltfaktoren geht es vorrangig?

Solche Umweltfaktoren können zum Beispiel globale Dimensionen haben: In welcher Umgebung lebe ich? Wie und wo bin ich aufgewachsen? Herrscht gerade Krieg? Oder gehen wir vier Jahre zurück: die COVID-Pandemie – eine Zeit, in der man isoliert und verschiedenen Restriktionen unterzogen war. So etwas kann großen Einfluss auf uns haben. Die Umstände können aber auch viel individueller sein: Wie ist mein persönlicher Lebensstil: z. B. Ernährung, Bewegung, Rauchen, Alkohol? In welcher Lebenssituation befinde ich mich, habe ich eine zufriedenstellende Partnerschaft, wie ist meine schulische oder berufliche Situation? Es macht einen Unterschied, ob jemand im Schichtdienst arbeitet oder einen regulären Tagesablauf hat. Demzufolge ist die Chronobiologie ebenfalls entscheidend. Und dann gibt es natürlich auch die ganz persönlichen Faktoren. Die Persönlichkeit: Was für ein Mensch ich bin, wie ich mit Stress umgehe, wie es um meine Resilienz bestellt ist, auf welche Ressourcen ich zurückgreifen kann … Alles im Zusammenspiel entscheidet, ob es zum Ausbruch einer Erkrankung kommt oder nicht.

Besteht ein Zusammenhang zwischen Angsterkrankungen und Suchterkrankungen?

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Suchterkrankungen stellen häufige Komorbiditäten dar, sowohl bei Angsterkrankungen als auch bei Depressionen. Patient:innen greifen oft zu verschiedenen Substanzen, bevor sie zur Ärzt:in gehen – im Sinne einer Selbsttherapie. Manche Personen, die Ängste haben, trinken dann Alkohol, rauchen Cannabis, suchen Ablenkung im Internet und erfahren dadurch eine Art Erleichterung. Werden diese Verhaltensweisen zur Gewohnheit, kann sich daraus eine Suchterkrankung entwickeln.

Wenn wir andererseits die in internationalen Leitlinien empfohlenen Therapien mit modernen Antidepressiva oder auch mit der phytotherapeutischen Alternative Silexan betrachten, kann man die Entwicklung eines Suchtpotenzials quasi ausschließen. Darauf muss man die Patient:innen unbedingt hinweisen, da sie oft Angst haben, von den genannten Therapeutika abhängig zu werden. Sehr wohl ein Abhängigkeitspotenzial weisen hingegen Benzodiazepine auf. Leider werden sie immer noch relativ häufig verschrieben, vor allem in der allgemeinmedizinischen Praxis.

Worin genau liegt hier die Gefahr? Benzodiazepine sind zweifelsohne notwendige Medikamente, die sofort wirken. Aber genau deswegen sind sie auch so gefährlich. Dennoch werden sie häufig initial verordnet. Die Patient:innen erfahren eine rasche Besserung, aber langfristig wirken jene Mittel nicht kausal, sondern oft depressiogen und können eben zu einer Suchtentwicklung führen. Abgesehen von schweren Ausprägungen der Symptome würde ich daher von Benzodiazepinen abraten und sie auch nicht zur Überbrückung rezeptieren, bis Antidepressiva wirken. Letztere entfalten im Schnitt nach zwei Wochen ihre Wirksamkeit. Früher hat man das so gemacht, da es kaum Alternativen gab. Erfreulicherweise können wir heutzutage beispielsweise Hydroxyzin aus der Gruppe der Antihistaminika oder Pregabalin, das auch eine Zulassung bei generalisierten Angststörungen hat, alternativ verordnen und somit in vielen Fällen Benzodiazepine effektiv und sicher ersetzen.

Ist es meistens so, dass zuerst die Angsterkrankung vorliegt und sich daraus eine Sucht entwickelt, oder entsteht aus einer Sucht heraus infolge der eingenommenen Substanzen eine Angsterkrankung?

Angst kommt selten allein. Daher gibt es ein Sowohl-als-auch. Sehr häufig werden wegen Angst Rauschmittel konsumiert.

In diesen Fällen ist die Angst zuerst vorhanden und aus ihr kann eine Suchterkrankung entstehen. Es gibt aber auch Fälle, mit denen es sich genau umgekehrt verhält: Häufig beginnen vor allem junge Patient:innen mit einem Substanzkonsum, der sich mit der Zeit intensiviert. Es kann folglich ein Missbrauch oder eine Abhängigkeit entstehen. Wenn die Betroffenen merken, dass sie Schwierigkeiten haben, von dieser Substanz wegzukommen, kann das zu massiven Ängsten, depressiver Symptomatik oder assoziierten Beschwerden wie Schlafstörungen oder psychosomatischen Symptomen führen. Ergo handelt es sich um das sogenannte Henne-Ei-Phänomen.

Unterscheidet sich die Therapie, wenn beides vorliegt –sowohl eine Sucht als auch eine Angsterkrankung? Ja, die Behandlung unterscheidet sich. Hierbei muss man initial definieren, welche Erkrankung dominiert und wie schwer sie ist. Wenn eine Person beispielsweise alkoholabhängig ist und den Substanzkonsum nicht mehr beenden kann, ohne dass es zu körperlichen Entzugssymptomen kommt, etwa Schwitzen, Zittern, in schweren Verläufen sogar epileptischen Anfällen, dann muss man auf jeden Fall als erste Maßnahme eine Entzugstherapie durchführen. Und die erfolgt vorzugsweise stationär. Aber natürlich reicht diese allein nicht aus. Wenn man die Entzugstherapie begonnen bzw. beendet hat, dann ist es sehr wichtig, eine adäquate angstlösende oder antidepressive Behandlung zu etablieren.

Was möchten Sie abschließend noch hervorheben?

In die Diagnostik und Behandlung psychiatrischer Erkrankungen werden häufig Expert:innen zahlreicher Gesundheitsberufe involviert, z. B. Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Psychotherapeut:innen oder Psycholog:innen. Hinsichtlich der multifaktoriellen Entstehungsmechanismen psychiatrischer Erkrankungen und häufiger – sowohl somatischer als auch psychiatrischer – Komorbiditäten, sollten Betroffene idealerweise noch vor Beginn einer Therapie von Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin untersucht werden. Wieso? Weil diese Fachgruppe ein sechsjähriges Medizinstudium absolvierte und im Anschluss eine ebenfalls sechsjährige fachärztliche Ausbildung, die vordergründig im psychiatrischen Krankenhaus erfolgt. Demzufolge haben Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin eine sehr gute Kenntnis über die Erkrankungen an sich und deren vielfältige Behandlungsoptionen. Somit sollte gewährleistet werden, dass Patient:innen rasch und korrekt diagnostiziert und rechtzeitig eine adäquate Therapie erhalten, in die dann auch Kolleg:innen anderer Fachdisziplinen involviert werden können.

Das Interview führte Justyna Frömel, Bakk. MA.

Hausärzt:in

Inkontinenz bei neurologischen Erkrankungen interdisziplinär und multiprofessionell managen

Anlässlich der Welt-Kontinenz-Woche, die jährlich im Juni stattfindet, erweiterte die Medizinische Kontinenzgesellschaft Österreich (MKÖ) ihr Informationsangebot – heuer mit einem Fokus auf neurologischen Erkrankungen (siehe INFO). Im Rahmen virtueller Vorträge gaben Expert:innen für Neurourologie sowie Kontinenz- und Stomaberater:innen (KSB) einen Einblick in die Pathomechanismen, die Diagnostik und die Behandlungsmöglichkeiten von Blasenfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose, Alzheimer-Demenz und Morbus Parkinson.

„Eine Inkontinenz entsteht bei Demenz meist durch das Zusammenspiel von mehreren Faktoren“, macht OA Dr. Achim Herms, Ärztlicher Leiter der Neurourologischen Ambulanz, Universitätsklinik Innsbruck, aufmerksam. So wirken sich Amnesie, Aphasie, Apraxie und Agnosie wie auch Verhaltensauffälligkeiten auf Aktivitäten des Alltags aus. Außerdem kann die Wahrnehmung, dass eine Blasenentleerung oder ein Stuhlgang notwendig ist, eingeschränkt sein. Mitunter spielen Komorbiditäten und die Medikation eine Rolle. „ Daher umfasst das Management proktologische, gynäkologische und urologische Ansätze, aber ganz besonders auch pflegerische und verhaltenstherapeutische Maßnahmen“, resümiert OA Herms.

Zunächst gilt es, korrigierbare Faktoren wie die Flüssigkeitszufuhr oder etwaige Infektionen zu beachten. Um Betroffene dabei zu unterstützen, die Toilette zu erreichen bzw. zu finden, kann beispielsweise ein WC-Piktogramm oder ein bekanntes Symbol an der Tür angebracht werden, das Pflegende/Angehörige bei Krankenhausaufenthalten o. Ä. mitbringen. „ M it solchen Maßnahmen sollte man jedenfalls in möglichst frühen Stadien der Erkrankung systematisch beginnen“, unterstreicht der Urologe. Und: „ Jede Patient:in ist anders, hat eigene Bedürfnisse.“

Pharmakologische Maßnahmen Medikamente können laut OA Herms das Management einer Inkontinenz unterstützen. Erste Wahl seien Anticholinergika, allerdings würden diese mitunter die kognitive Leistung verschlechtern. So sollten die Nebenwirkungsprofile bei der Entscheidung für oder wider eine Therapie berücksichtigt werden. Alternativ oder ergänzend stelle der β3-Rezeptoragonist Mirabegron eine Option dar – mögliche Nebenwirkungen seien hier z. B. Harnwegsinfekte oder Herzrhythmusstörungen. Außerdem weist OA Herms darauf hin, dass Acetylcholinesterase-Inhibitoren zur Behandlung der Demenzsymptome eine Dranginkontinenz verstärken könnten. In Absprache mit der Neurolog:in könne daher eine Dosisreduktion erwogen werden bzw. eine Kombinationstherapie

mit einem Anticholinergikum wie Trospium oder Propiverin.

Prävention im Vordergrund Auf das Potenzial einer Kontinenz- und Stomaberatung geht Andrea Hirschberg, DGKP, KSB am LKH Villach, näher ein. „Ziele der KSB sind vor allem die Förderung der Patient:innenautonomie, eine Verbesserung des Umgangs mit der Kontinenzproblematik und der Lebensqualität.“ Der ökonomische Gesichtspunkt sei wesentlich, damit sich ein Drehtüreffekt, eine Über- oder Fehlversorgung vermeiden ließen. Einen zentralen Beitrag leiste die Aufklärung von Betroffenen und Angehörigen, etwa in Form von Factsheets, wie sie von der MKÖ zur Verfügung gestellt werden (siehe INFO). „Sie enthalten unter anderem leicht umsetzbare Tipps für den Alltag.“

Einfache Maßnahmen wie die Verwendung von Hosen mit Gummizug statt mit Knöpfen oder Reißverschluss sind u. a. Thema des Vortrags „Parkinson & Inkontinenz“. Alexandra Fürruther, DGKP, DKKP, Kontinenz- und Stomaberaterin an der Neurourologischen Ambulanz, Med Uni Innsbruck, stellt zudem diverse Hilfsmittel vor, z. B. Harnflaschen für die Nacht oder Einlagen. Menschen mit Parkinson können sowohl unter Blasenentleerungs- als auch unter Harnspeicherstö-

rungen leiden. Besonders häufig ist laut Univ.-Prof. Dr. Helmut Madersbacher, ehem. Leiter der Neurourologie an der Universitätsklinik Innsbruck, eine Nykturie, von der im Verlauf der ParkinsonKrankheit rund 63 % der Patient:innen betroffen sind. „ Sie kann verschiedene Ursachen haben, nach denen die Ärzt:in suchen muss.“ Prof. Madersbacher gibt außerdem zu bedenken: „ Harnblasensymptome finden sich zwar bereits am Anfang der Erkrankung, starke Beschwerden treten aber erst nach rund fünf bis zehn Jahren auf.“

Spezifische Behandlung

Die Therapie richtet sich nach der Form der Blasenfunktionsstörung. Bei der überaktiven Blase etwa kommen neben verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und Beckenbodentraining Medikamente zum Einsatz. In Bezug auf das Nebenwirkungsmanagement ergänzt Prof. Madersbacher, dass z. B. auch Beschwerden wie Obstipation oder Mundtrockenheit unter Anticholinergika nicht unbeachtet bleiben sollten. „ M ir hat ein Patient einmal gesagt: ‚Da bin ich lieber unten nass als oben so trocken‘“, erzählt der Urologe. Alternative Behandlungsmethoden stellen beispielsweise eine Elektrostimulation des N. tibialis oder N. pudendus und die intravesikale Injektion von Botulinumtoxin dar.

Auch die Multiple Sklerose kann verschiedene Blasenfunktionsstörungen hervorrufen. Das Miktionsprotokoll bildet die Basis der urologischen Abklärung, die weiters den Ausschluss einer

Harnwegsinfektion, eine Sonografie der Nieren, eine Restharnbestimmung und eine Uroflowmetrie beinhaltet. In puncto Behandlung betont OÄ Dr.in Sophina Bauer, Leiterin der Ambulanz für Blasenfunktionsstörungen und Neurourologie, LKH Salzburg, dass es mehrere Therapien zusammenzuführen gelte. Etwa könne die Kombination von Blasentraining, Physiotherapie und Medikamenten „aus einem Berg von Harndrang einen Hügel machen“ Als eine weitere Therapiemöglichkeit bei der überaktiven Blase erläutert die Expertin die Sakrale Neuromodulation, die erst seit kurzem „ MS-tauglich ist“. In Einzelfällen sei diese zudem bei unteraktiver Blase sinnvoll. Die Behandlung einer unvollständigen Blasenentleerung erfordert der Urologin zufolge spezialisiertes Fachwissen – Therapieoptionen sind beispielsweise der aseptische intermittierende Selbstkatheterismus, Alphablocker, Baclofen oder Botulinumtoxin.

Aktive Thematisierung

Schließlich verweist OÄ Bauer darauf, dass MS nicht nur mit Blasenfunktions-, sondern auch mit Stuhlentleerungs- und Sexualstörungen einhergehen könne. „ Es ist wichtig, dass sich Ärzt:innen und Betroffene trauen, diese Themen anzusprechen, damit wir die Tabus auflösen.“ Dem schließt sich Heidi Anzinger, DGKP, zertifizierte Sexualberaterin, Kontinenz- und Stomaberaterin am Ordensklinikum Linz, an und zitiert die amerikanische Gynäkologin Dr.in Janet Brown: Inkontinenz bringt einen nicht um, aber sie nimmt einem das Leben. Deshalb lautet DGKP Anzingers abschließende Botschaft an Betroffene: „L eiden Sie nicht still darunter!“ Anna Schuster, BSc

INFO

Die Factsheets „Rat für Blase & Darm“ sind abrufbar unter: kontinenzgesellschaft.at/factsheets.htm

Die Webinare der WeltKontinenz-Woche 2024 stehen auf youtube.com zum Nachsehen zur Verfügung:

34. Jahrestagung der MKÖ

Beckenboden – quo vadis?

Diskussion quer über alle Fachdisziplinen 11.-12. Oktober 2024

Seminarhaus Auf der Gugl in Linz

GASTAUTORIN:

Univ.-Prof.in Dr.in

Daisy Kopera

Leiterin des Zentrums für Ästhetische Medizin der Universitätsklinik für Dermatologie in Graz

Die Medizin setzt dann an, wenn eine Krankheit aufgetreten ist. Auch in der Ästhetischen Medizin ist das nicht anders. Wir werden auf Falten, Runzeln und Flecken erst dann aufmerksam, wenn sie sichtbar sind. So hat sich in den letzten vier Jahrzehnten eine Vielzahl von Verjüngungsmethoden etabliert, um der Haut – vor allem an den sichtbaren Stellen – wieder ein jugendlich strahlendes Aussehen zu verleihen. Tatsächlich können Filleraugmentationsverfahren, Eigenfetttransfer, Botulinumtoxin, diverse Laserbehandlungen, IPL-Blitzlampengeräte, chemische Peelings und chirurgische Interventionen und viele andere Methoden viel erreichen. Aber in den meisten Fällen ist das mit Schmerzen, Abheilungszeit, Risiko und einem selbst zu leistenden finanziellen Aufwand verbunden. Bei kaum einer Methode ist zu 100 Prozent sicher, dass keine Nebenwirkungen auftreten können, sodass die Kosten-Nutzen-Relation oft sogar dazu führt, dass die eine oder andere Behandlung aus Vorsicht doch nicht in Anspruch genommen wird. Wie in der gesamten Medizin wäre es wichtig, mehr auf Prophylaxe zu setzen. Auch in der Ästhetischen Medizin gilt der gute alte zahnärztliche Rat: „Vorbeugen ist besser als Bohren“ Denn: Gerade was die Jugendlichkeit betrifft, ist es viel vernünftiger und billiger, vorzubeugen, und zwar vom frühen Alter an. Die wohl wichtigste Maßnahme, um die vorzeitigen Hautalterung hintanzuhalten, ist die tägliche Anwendung von UV-Schutz an allen lichtexponierten Körperstellen, denn UV-Licht beschleunigt alle Alterungsprozesse

der Haut. Darüber hinaus sollten uns nicht nur Falten und Flecken alarmieren, sondern auch die Tatsache, dass 80 Prozent der stationären, zu operierenden Patient:innen an Hautabteilungen jene mit weißem Hautkrebs sind – und dieser ist zu fast 100 Prozent durch UVLicht ausgelöst. Auch bezüglich störender Pigmentflecken (Hyperpigmentierungen) ist die sinnvollste Prophylaxe konsequenter Lichtschutz. Dabei ist zu beachten, dass UV-Licht nicht nur dann einwirkt, wenn die Sonne tatsächlich scheint. Auch Tageslicht hat einen UV-Anteil, der immer – jeden Tag – auf exponierte Stellen einwirkt. Deshalb ist die tägliche Anwendung von Pflegeprodukten mit Lichtschutzfaktoren in der Tagespflege so wichtig wie das Zähneputzen.

Hautpflege regelmäßig anwenden gilt für Frauen und Männer gleichermaßen.

NACHBERICHT

Tägliches Duschen respektive häufiger Wasserkontakt laugt Fette aus der Haut aus, die – je nach Hauttyp – nicht in entsprechender Menge nachproduziert werden. Dazu kommt, dass die natürliche Talgproduktion mit zunehmendem Alter abnimmt. Deshalb wird die Haut trocken und bedarf reichhaltigerer Pflege. Diese ist jedoch auf den Hauttyp abzustimmen, denn ist die Pflege zu fett, bilden sich dadurch Hautunreinheiten. Hautpflegeprodukte sollten immer eine auf den Hauttyp abgestimmte Emulsion von Fett und Feuchtigkeit als Grundlage haben. Darin können dann verschiedene Inhaltsstoffe eingearbeitet sein, beispielsweise Antioxidantien, Vitamine, Urea, Hyaluronsäure, Peptide u. v. m. Vor allem aber sollten sie Lichtschutzfaktoren enthalten, damit wir alt werden, ohne alt auszusehen, eben „forever young“ wirken.

Die Gastautorin war Vortragende bei der Jahrestagung Haut + Prävention der Wissenschaftlichen Vereinigung Steirische Dermatologie am 28. und 29. Juni am MedCampus Graz.

• Die Kategorie der psoriatischen und rheumatoiden Arthritis-Produkte erzielt in den öffentlichen Apotheken und Hausapotheken im MAT Mai 2024 mit 0,6 Mio Packungen 474 Mio. Euro Umsatz FAP.

• Der entsprechende Markt steigt aktuell im Vergleich zum Vorjahr um

11,5 % nach Menge und um 9,4 % nach Wert. Im Jahr davor betrug das Absatzwachstum 14,8 % und das Umsatzwachstum 18,9 %.

• 83,9 % aller Packungen sind Biologika, und Adalimumab ist der am häufigsten verwendete Wirkstoff vor Etanercept und Ixekizumab.

• Die Top-10-Produkte nach Menge machen 73,9 % des Gesamtabsatzes aus. Humira® (Abbvie) liegt nach Einheiten an erster Stelle, gefolgt von Taltz ® (Eli Lilly) und Rinvoq® (Abbvie).

• Die Top-10-Produkte nach Wert umfassen 79,7 % des Gesamtumsatzes. Nach Umsatz führt Stelara®

(Janssen-Cilag) vor Taltz ® und Humira®

* Quelle: IQVIATM DPMÖ sell-out Österreich, Verkäufe der öffentlichen österreichischen Apotheken sowie Großhandelslieferungen an ärztliche Hausapotheken, ausgewählte Produkte mit Indikation psoriatische und rheumatoide Arthritis, ausschließlich registrierte Arzneimittel aus dem Warenverzeichnis I, Absatz/Menge in Einheiten, Umsatz/Werte in Euro, bewertet zum Fabrikabgabepreis (FAP), Wachstum vs. Vorjahr, MAT Mai 2024 (Juni 2023 bis Mai 2024 kumuliert). Handelsname

(5) Abbvie

(4) Novartis Pharma

(6) Merck Sharp Dohme

(10) Pfizer

Wichtig

Herausgeber und Medieninhaber: RegionalMedien Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at. Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler. Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin. Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Margit Koudelka, Felicia Steininger, Mara Sophie Anmasser, Justyna Frömel, Bakk. MA. Lektorat: Mag.a Katharina Maier.

Produktion & Grafik: Angie Kolby.

Cover-Foto: shutterstock.com/AI.

Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at. Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Claudia Szkutta, claudia.szkutta@regionalmedien.at.

Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.

Verlags- und Herstellungsort: Wien.

Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärzt:innen.

Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.

(8) Roche

Selbstverständlich erarbeiten wir alle Inhalte unserer Ratgeber sorgfältig. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig und aktuell ist bzw. sich seit dem Druck keine Gesetzesänderung ergeben hat.

(1) Janssen-Cilag

(20) Stada Arzneimittel

Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten die häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen. Bei individuellen Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung: (01) 501 65 0

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.arbeiterkammer.at

In unserem Fachmagazin setzen wir auf genderneutrale Sprache. Verwendet wird der Doppelpunkt – als beste Symbiose aus Leserlichkeit und Inklusion. Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf die gänzlich orthografisch/ grammatikalisch korrekte Schreibweise. Etwa geben wir bei Artikeln und Pronomen jeweils nur eine Variante an – jene, die zur längeren Variante des gegenderten Wortes gehört. Weitere Informationen siehe: meinmed.at/kommunikation/genderneutrale-sprache/2688 issuu.com/hausarzt/docs/ha_2023_12/3 (Hausärzt:in 12/23, Editorial, S. 3)

Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie bereit: wien.arbeiterkammer.at/publikationen

Weitere Bestellmöglichkeiten:

■ EMail: mitgliederservice@akwien.at

■ Bestelltelefon: (01) 501 65 1401

Artikelnummer 456

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke. Offenlegung: gesund.at/impressum

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.

+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at

FOKUS UMWELT MEDIZIN

GASTAUTOR:

Dr. Thomas Quinton

FA für Innere Medizin, Kardiologe, Allgemeinmediziner, Sportmediziner, Notarzt, Experte für Manuelle Medizin, Taucherarzt, Wien, igl-info.at

Kommentar: Was der Klimawandel mit dem menschlichen Körper macht

Ich glaube nicht, dass das Ehepaar Meadows1 Anfang der 1970er Jahre, als es die Modellierungen für zukünftige Entwicklungen schuf, auch an die Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden dachte. Heute jagt ein Temperaturrekord den nächsten und ExtremwetterJahrhundertereignisse gibt es im Zwei- bis Fünf-JahresRhythmus. Der erste deutlichere Weckruf in Europa war wahrscheinlich die Hitzewelle 2003 mit ca. 70.000 zusätzlichen Todesopfern und einem finanziellen Schaden von rund 13 Mrd. USD durch das Hoch Michaela, das vor allem in Frankreich wütete. Es war vermutlich das schlimmste Unwetter-Ereignis der europäischen Geschichte und weltweit eines der opferreichsten der letzten 40 Jahre.

Dass es sich dabei nicht um künftige Entwicklungen handelt, sondern bereits jetzt Morbidität und Mortalität global infolge zunehmender Hitzewellen steigen, ist in mehreren, teilweise sehr umfangreichen Studien belegt.2-3 Wir sind in Österreich ebenfalls davon betroffen, was sowohl EU-Daten4 als auch Zahlen der Geosphere Austria & GÖG zeigen.5-6

Der Grundmechanismus ist der inzwischen unbestrittene – wissenschaftlich belegte – weltweite Temperaturanstieg durch die von Menschen verursachte Emission von Treibhausgasen (CO2, CH4 etc.), vor allem durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl, Erdgas). 7 Die Physik bietet uns sehr gut beschriebene und fundierte Erklärungsmodelle sowohl für den Mechanismus der Erd-

erhitzung als auch für die Problematik der Wärmeregulation bei hohen Temperaturen für gleichwarme (homoiotherme) Lebewesen. Evolutionstechnisch haben wir uns zuletzt vor allem in Kaltzeiten entwickelt und sind aus verschiedenen Gründen besser an sie angepasst.8 Als Hauptmechanismus für die Hitzeadaptation fungiert das Schwitzen. Dazu muss die überschüssige Temperatur erst durch das Blut an die Körperoberfläche gebracht und dann über den Mechanismus der „Verdunstungskälte“ an die Umgebung abgegeben werden.9 Eine gewisse Rolle spielt zudem das Prinzip der Konvektion – eine geringe hingegen der Mechanismus der Strahlung. Möglich ist die besagte Konvektion aber nur, wenn ein gewisses Temperaturgefälle zwischen Umgebung und Körperoberfläche besteht. Am besten lässt sich das mit der Kühlgrenztemperatur („wet bulb“, Feuchtkugeltemperatur) beschreiben, da die Fähigkeit, Schweiß zu verdunsten, von der Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängt. Als Faustregel muss ein Unterschied von zumindest 2-3°C zwischen der Kühlgrenztemperatur und der Körperkerntemperatur vorliegen, um eine Abkühlung überhaupt zu ermöglichen. Körperliche Aktivität oder auch Vulnerabilitäten (Alter, soziale Faktoren, Erkrankungen etc.) erhöhen diese notwendige Temperaturdifferenz.10-12 Die Mechanismen der Gewebeschädigung sind bei Auslastung des Systems multipel. Da die Blutmenge beschränkt ist, wird z. B. der Splanchnikusbereich nur noch reduziert durchblutet. Einen ähnlichen Mechanismus beobachtet man gelegentlich bei LangstreckenAusdauerathleten. Dabei kommt es zu

Permeabilitätsstörungen des Intestinums, zudem dringen Toxine und Keime in den Körper ein. Dies aktiviert das unspezifische und spezifische Immunsystem und es entsteht ein „severe inflammatory distress syndrome“ (SIDS). Werden die Fähigkeiten zur Kühlung überschritten, schädigt das auch das Endothel mit weiterer Aktivierung der Gerinnung, die schon über das Immunsystem aktiviert wurde. Daraus resultiert die Bildung von Thromben bis hin zur Ausbildung einer disseminierten intravasalen Gerinnungsstörung (DIC). Das Vollbild dieser Gesundheitsstörung wird als Hitzeschlag bezeichnet, stellt einen absoluten Notfall dar und erfordert oftmals intensivmedizinische Betreuung. Durch solche Vorgänge lässt sich darüber hinaus ein vermehrtes Vorkommen von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Nierenversagen, Stoffwechselentgleisungen und massiven psychischen Veränderungen bis hin zur Gewalttätigkeit erklären.

Wir sind Ihr direkter Draht zu Neuigkeiten am Gesundheitsmarkt.

Annehmen

Unsere Pharmareferenten übermitteln am Telefon effizient und kompetent jährlich über 500.000 Botschaften zu Neuzulassungen, Indikationserweiterungen, Erstattungsänderungen und Produktinformationen.

In wenigen Minuten zu neuesten Informationen

Professionelle und relevante Informationen am Punkt

Antworten auf Rückfragen und Unterlagen ohne Verzögerung

Unsere Services sparen in der Praxis wichtige Zeit und Pharmaunternehmen wertvolle Ressourcen. Kontaktieren Sie uns noch heute.

MedTriX GmbH

Grünbergstraße 15 1120 Wien

peter.bauer@medtrix.group

www.schuetz.cc www.medtrix.group/oesterreich

Zusammenfassend handelt es sich um ein Problem, das sich deutlich verschlimmert. Dieses kann nur sehr begrenzt durch Anpassung abgemildert werden, da es zeitgleich durch weitere Emissionen von Treibhausgasen verschärft wird. Es wird sogar Gegenden auf dieser Welt geben, die de facto nicht mehr bewohnbar sein werden, wenn die Emissionen weiterhin so stark steigen wie bisher. In solchen Gebieten leben derzeit ca. 2-3 Mrd. Menschen.13

Sinnvolle Maßnahmen lassen sich daher zwei Hauptbereichen zuordnen: u Resilienzverbesserung mit Notfallschulungen (Hitzeschlag), Hitzeschutzplänen;

v Mitigationsmaßnahmen: Transformation des menschlichen Lebens: weg von einer Konsum- und Verbrauchsgesellschaft, die fossile Brennstoffe verwendet, hin zu einem Leben innerhalb planetarer Grenzen.14

Dafür gibt es derzeit weder einheitliche noch generell akzeptierte Konzepte. Diese müssen innerhalb der nächsten Jahre dringend entwickelt werden, um ein Überleben unserer gesellschaftlichen Systeme zu ermöglichen, insbesondere von Freiheit und Demokratie, die wir uns in Europa hart erkämpft haben. Eine der Optionen ist, unseren ökologischen Handabdruck zu nutzen. Vertreter:innen der Gesundheitsberufe genießen immer noch einen sehr guten Ruf in der Bevölkerung, man vertraut uns. Auch der Begriff der Prävention ist uns zumindest theoretisch nicht fremd. Viele der notwendigen Maßnahmen sind im Sinne eines Mehrfachnutzens zu sehen, etwa die „planetary health diet“ und die aktive Mobilität. Entsprechendes Engagement – beruflich und politisch – auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene, ist deutlich wirksamer, als mit dem Finger auf andere zu zeigen. Damit sind wir nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung. Es ist noch nicht zu spät, aber die Zeit drängt.

Quellen:

1 library.dartmouth.edu/digital/digital-collections/limits-growth

2 ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061832

3 doi.org/10.1038/s41591-023-02419-z

4 joint-research-centre.ec.europa.eu/peseta-projects/ jrc-peseta-iv/human-mortalityextreme-heat-and-cold_en

5 uninetz.at/optionenbericht_downloads/SDG_13_Option_13_02.pdf

6 klimadashboard.at/auswirkungen/temperatur

7 ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/reportIPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

8 nature.com/articles/s41467-021-24290-7

9 physiologie.cc/V.8.htm

10 arielschecklist.com/wbgt-chart/

11 doi.org/10.1007/s00063-023-01072-1

12 doi.org/10.1007/s11560-023-00659-1

13 x.com/IPCC_CH/status/1680878128397164545/photo/1

14 stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

NACHBERICHT