Nachhaltigkeit –ICF-Klassifikation –Genderaspekte

06/2024 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie Dossier Diätetik:

Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien

urologischer Patient:innen Reisemedizin: 24 Länder in Asien betroffen Praxiswissen: Katheter & Co Japanische Enzephalitis PFLANZENBASIERT ESSEN ALS THERAPIE?

Gesund.at Versorgung

Weniger suchen, mehr wissen.

Ihr

Begleiter im medizinischen Berufsalltag.

Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug – verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen.

Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder?

Daily Doc News

Wir senden Ihnen jeden Tag die wichtigsten News aus der Branche frei Haus

Sagen Sie JA zum Wissensvorsprung

DFP-Fortbildungen

Wir ermöglichen Ihnen, jederzeit und von überall DFP-Punkte zu sammeln.

Starten Sie JETZT Ihre Weiterbildung

Fachartikel

Wir liefern Ihnen Aktuelles aus Medizin, Pharmazie und Standespolitik.

Entdecken Sie GLEICH die neuesten Artikel

Kongresskalender

Wir präsentieren Ihnen alle wichtigen Branchen-Events auf einen Blick.

Erfahren Sie, WANN sich Ihr Fachbereich trifft

© stock.adobe.com/Yulia Furman, SdecoretMockup © stock.adobe.com/Vasilii © stock.adobe.com/Mediaparts © stock.adobe.com/Creative Clicks © stock.adobe.com/Stockgiu Gesund.at

Hier geht es zur Anmeldung:

NEU!

Fokus auf Vielfalt

Mit dem europäischen Klimagesetz hat sich die EU zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die gesamte Lebensweise – inklusive der Lebensmittelauswahl und Ernährung – soll umgestellt werden, damit auch künftige Generationen ein gesundes und menschenwürdiges Leben führen können.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat ihre Empfehlungen bereits angepasst: Neben gesundheitlichen Aspekten der täglichen Ernährung werden erstmals auch die Faktoren Umwelt und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dabei hat man sich an der Planetary Health Diet der EAT Lancet Commission von 2019 orientiert. Hülsenfrüchte, Nüsse, Gemüse und Obst bilden mengenmäßig die Basis (75 Prozent). Tierische Produkte wie Fleisch, Wurst, Eier und Milchprodukte sollen gemäß den neuen Empfehlungen deutlich zurückhaltender verspeist werden. Die Resonanz ist allerdings nicht durchwegs positiv. Die Deutsche Akademie für Präventivmedizin (DAPM) bemängelte etwa, dass Aspekte des Klimaschutzes teilweise über gesundheitliche Belange der Bevölkerung gestellt worden seien.

Individuelle Gesundheit & Biodiversität

In Österreich ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) damit beauftragt, die Ernährungspyramide entsprechend zu überarbeiten. Ersten Informationen zufolge soll es zusätzlich zur omnivoren auch eine vegetarische Pyramide geben und die Veröffentlichung noch 2024 erfolgen.

Das forum. ernährung heute (f.eh) rät, zusätzlich auf eine bunte Vielfalt am Teller zu setzen – mit etwa 30 verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln pro Woche. Dies lasse sich mit ein wenig Aufmerksamkeit leicht spielerisch erreichen –so Geschäftsführerin Mag.a Marlies Gruber in einer Aussendung: „ Neben genießerischen bringt das auch gesundheitliche Vorteile: Eine abwechslungsreiche Kost ermöglicht eine gute Nährstoffversorgung sowie ein vielfältiges Darmmikrobiom, was eher mit Normalgewicht verbunden ist.“ Ein weiterer Bonus sei, dass man mit einer abwechslungsreichen Ernährung ebenso zu einem nachhaltigen Ernährungssystem beitrage, denn indirekt erhöhe man die Artenvielfalt im landwirtschaftlichen Anbau und fördere damit eine ökologischere und resilientere Produktion. Unter dem Motto: „Was wir essen, bleibt bestehen.“

Ein breites Themenspektrum

Auch in unserer aktuellen Ausgabe der Hausärzt:in liegt ein Fokus auf dem Ernährungsbereich. Denn dieser ist für sich schon äußerst vielfältig: Neben medizinischen und ökologischen Aspekten sind etwa Qualitätsnormen in der Diätetik oder Genderunterschiede beim Abnehmen wichtige Praxisthemen. In den Sommermonaten fällt vielen Menschen eine Ernährungsumstellung leichter!

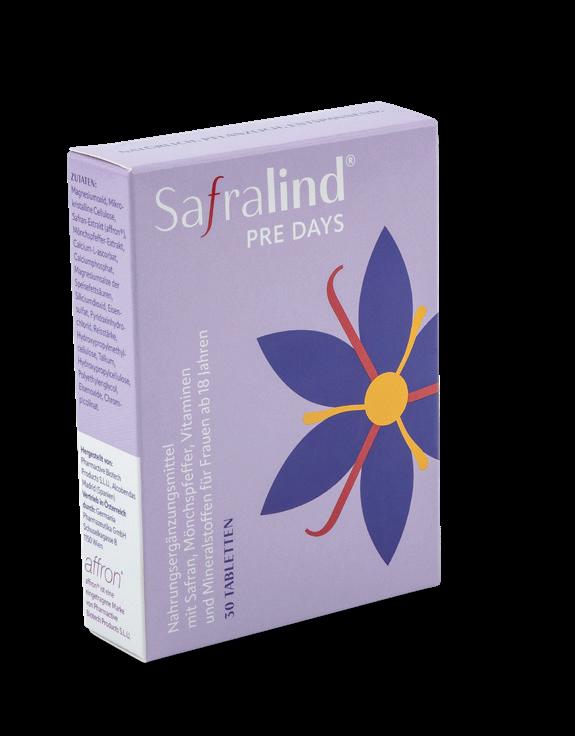

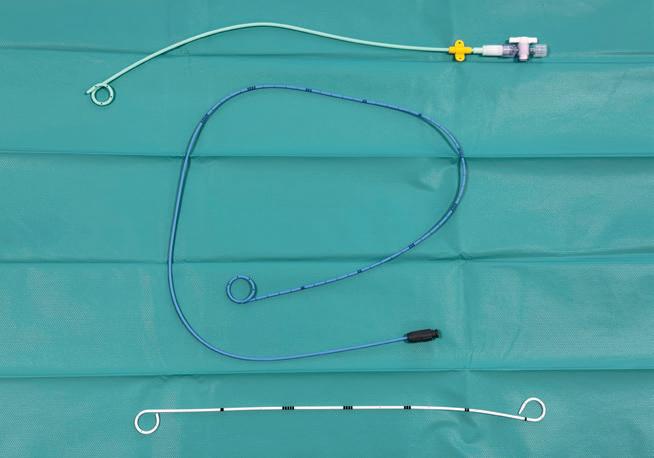

Eine spannende Lektüre wünscht Ihre

Mag.a Karin Martin

Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

AKTUELL

Das Österreichische Akademische Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) bietet Mediziner:innen regelmäßig eine ernährungsmedizinische Weiterbildung in Form des ÖÄK-Diplom Ernährungsmedizin an, das mit 90 fachspezifischen DFP-Punkten approbiert wird.

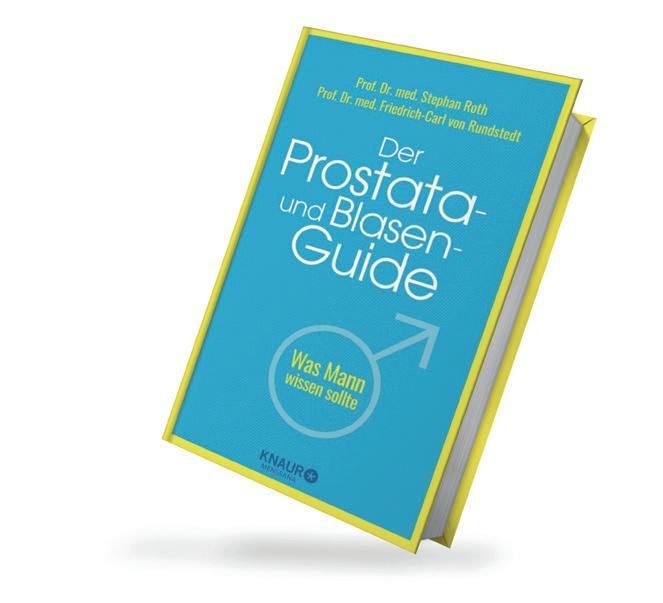

Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm.

Themenauszug: Adipositas, Diabetes mellitus, Metabolisches Syndrom, angeborene Stoffwechselstörungen, gastrointestinale Erkrankungen, Allergien und Intoleranzen, Bulimie/Anorexie, Ernährung bei Krebs, Osteoporose, Ernährung und Sport, Ernährung im Alter, Ernährung von Säuglingen, Ernährung der Schwangeren und Stillenden, alternative Ernährungsformen, Psychologie, Karies usw. Ausbildungszyklus III/2024 – Termine:

• Seminar 1: 27./28.09.2024

• Seminar 2: 18./19.10.2024

• Seminar 3: 22./23.11.2024

• Seminar 4: 13./14.12.2024

• Seminar 5: 17./18.01.2025

• Seminar 6: 14./15.02.2025 + Prüfung

Veranstaltungsort: Europahaus Wien, Linzer Straße 429, 1140 Wien, Tel.: 01/5766677, europahauswien.at Infos & Anmeldung: ÖAIE, Tel.: 01/4026472, Website: oeaie.org, E-Mail: office@oeaie.org.

4 Juni 2024 Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit

© shutterstock.com/victoriaKh

medizinisch

08 Schwierige Erreger

Clostridioides difficile im Mittelpunkt des Interesses

10 Adipositas als Darmkrebsgefahr Drei Studien analysieren verschiedene Einflussfaktoren

20 „Wir können nicht Ramschmedikamente verabreichen“ Expert:innen warnen vor alarmierender Unterversorgung bei Schmerzbehandlung

DIÄTETIK

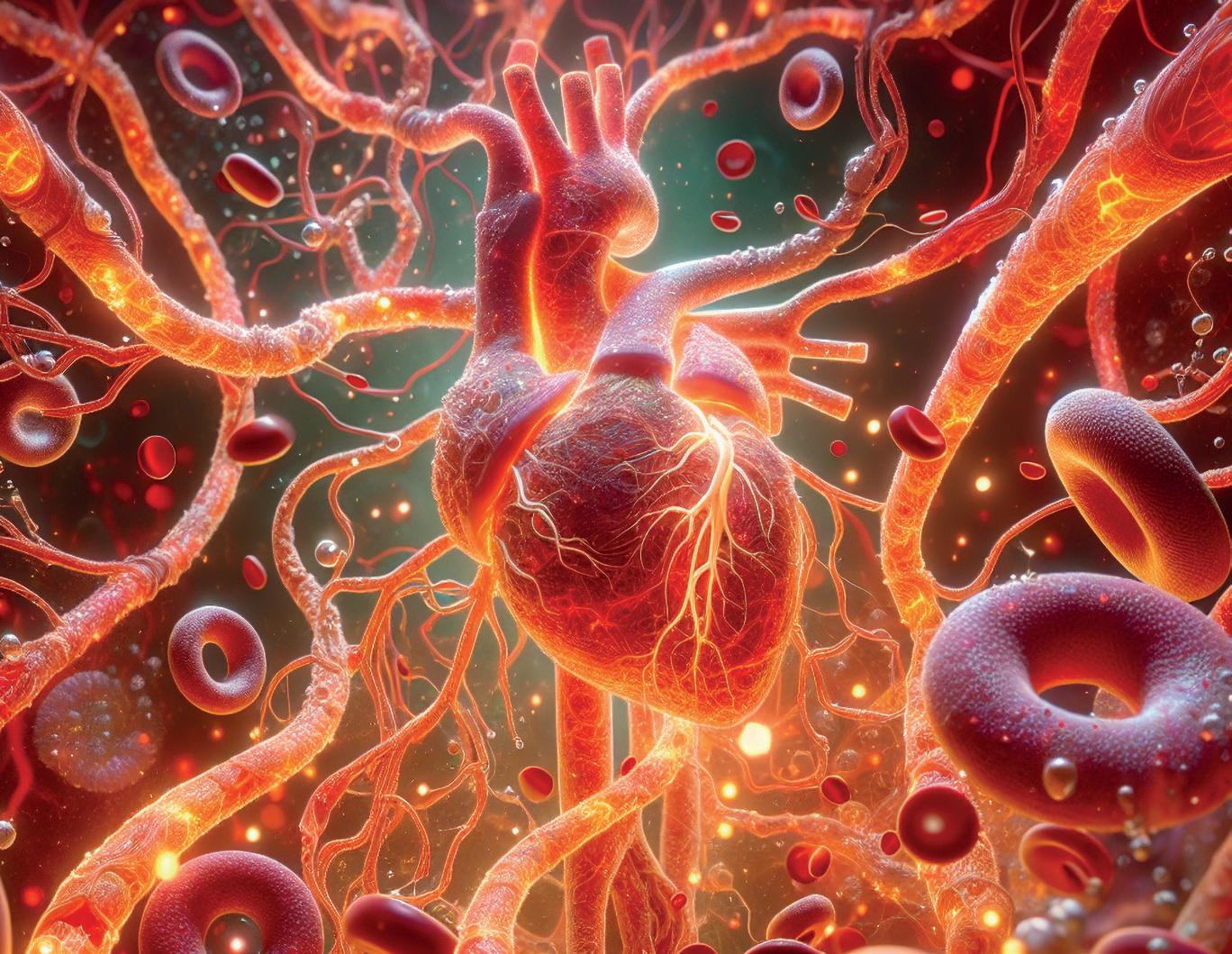

24 Gefäße im Klimastress Hitze beeinflusst das Herz-Kreislauf-System

22 „Das eigene Risiko kennen“ Vorhofflimmern und Hypercholesterinämien als stille Gefahren, die sich aber mit guter (Primär-)Prävention in den Griff bekommen lassen

26 Verunreinigte Atherome Epidemiologische Studie zeigt: Durch Mikro- und Nanoplastik kann das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse steigen

27 Hilfe bei Spastizität Die Wahl der medikamentösen Therapie

28 Rheuma betrifft mehr als nur die Gelenke Die Mortalitätsrate liegt, je nach Erkrankung, um 25 bis 325(!) Prozent über jener einer Vergleichspopulation

Reiseapotheke für den HNO-Bereich: Besondere Hinweise für Patient:innen mit Allergien.

Das Japanische-Enzephalitis-Virus ist in Ost- und Südostasien endemisch, wurde aber auch schon außerhalb isoliert.

12 Pflanzenbasiert essen als Therapie? Von Konsumverstopfung, Decision Fatigue und modernen Lehrkonzepten

16 Die neue Norm in der Diätologie In Österreich soll eine ICF-Klassifikation implementiert werden

18 Gendermedizin: Warum brauchen wir das? Frauen und Männer unterscheiden sich in puncto Ernährung voneinander, aber: Ist der Umgang mit dem eigenen Gewicht der größte Geschlechtsunterschied?

pharmazeutisch

48 Schutz fürs Gehör Tipps für einen gesunden HNO-Bereich im Urlaub

52 Fernöstliche Virologie Ein Verwandter des FSME-Virus ist Enzephalitis-Haupterreger in Asien

54 Anaphylaxie-Update Was im Fall eines Schocks zu tun ist

59 Die Top-Antidiarrhoika nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA dossier

30 „Das Wesentliche ist die Enttabuisierung“ Vorurteile und aktuelle Entwicklungen in der Therapie des klimakterischen Syndroms

32 Zyklusgebundene Beschwerden Neue Einblicke in die Neurophysiologie durch EEG-Studien

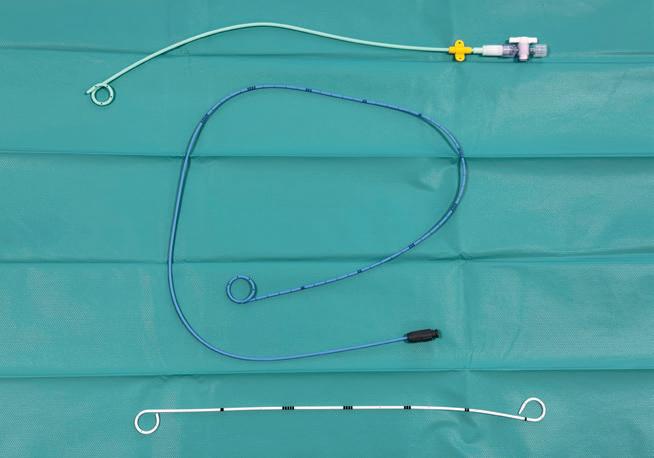

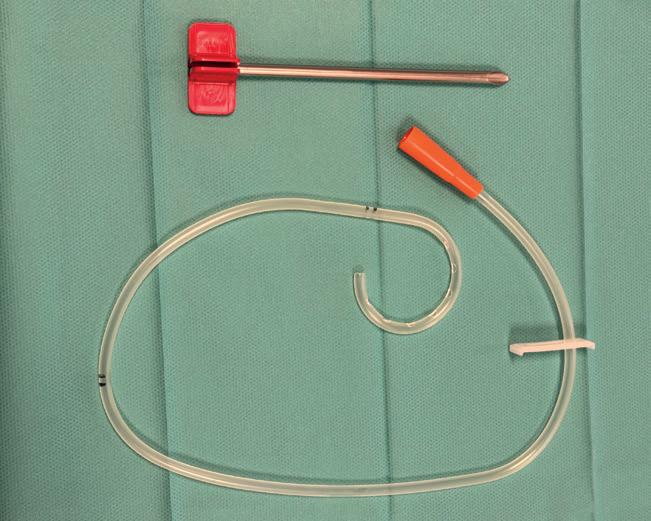

33 DFP Praxiswissen: Katheter und andere Kunststoffableitungen Grundlagen der Versorgung urologischer Patient:innen

38 Plötzliche Drangepisoden Bei Männern und Frauen unterschiedlich –die schwache Blase

40 Wenn das Unkomplizierte kompliziert wird Antibiotikaresistenzen erschweren die Behandlung von Harnwegsinfekten

60 Herz aus dem Takt ÖKG Jahrestagung 2024: Aktuelle Erkenntnisse aus der Rhythmologie

61 SPRECHStunde Umstellung auf NOAK – was ist zu beachten?

63 Termine Aktuelle Kongresse und mehr

63 Impressum extra

Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis © shutterstock.com/AI

52

6 Juni 2024

48

© shutterstock.com/Igor Link

Schwierige Erreger

Clostridioides difficile im Mittelpunkt des Interesses

Serie GASTRO/HEPAR

Hausärzt:in medizinisch 8 Juni 2024 © stock.adobe.com/TopMicrobialStock

Risikofaktoren für eine CDI2

Durchzuführen ist eine zeitnahe, sensitive Diagnostik in Bezug auf C. difficile bei Personen mit nosokomialer Diarrhö sowie bei ambulanten

Patient:innen mit akuter Diarrhö und insbesondere folgenden Risikofaktoren:

� aktuelle oder stattgehabte Antibiotikatherapie innerhalb der letzten drei Monate

� stattgehabte CDI innerhalb der letzten zwölf Monate

� hohes Lebensalter (über 65 Jahre)

� aktuelle oder stattgehabte Hospitalisierung innerhalb der letzten drei Monate bzw. Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen des Gesundheitssystems

� Z. n. Stammzell- oder Organtransplantation

� chronisch entzündliche Darmerkrankung

� chronische internistische Komorbiditäten

Quellen:

1 Manthey CF et al. (2023), Editorial, siehe: dgvs.de/leitlinien/gi-infektionen

2 S2k-Leitlinie Gastrointestinale Infektionen der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) Version 2.0 – November 2023, AWMF-Registernummer: 021-024.

3 Wilking H et al., Epidemiol Infect 2013;141:2365-75.

4 Lübbert C, Dtsch Arztebl 2019; 116(29-30): [24].

5 Lynen Jansen P et al., Z Gastroenterol 2014;52:549-57.

6 ages.at , Krankheitserreger von A bis Z, Clostridioides difficile (Stand: 23.05.2024).

Hier geht es zur aktuellen Leitlinie:

Hausärzt:in medizinisch 9 Juni 2024 INFO

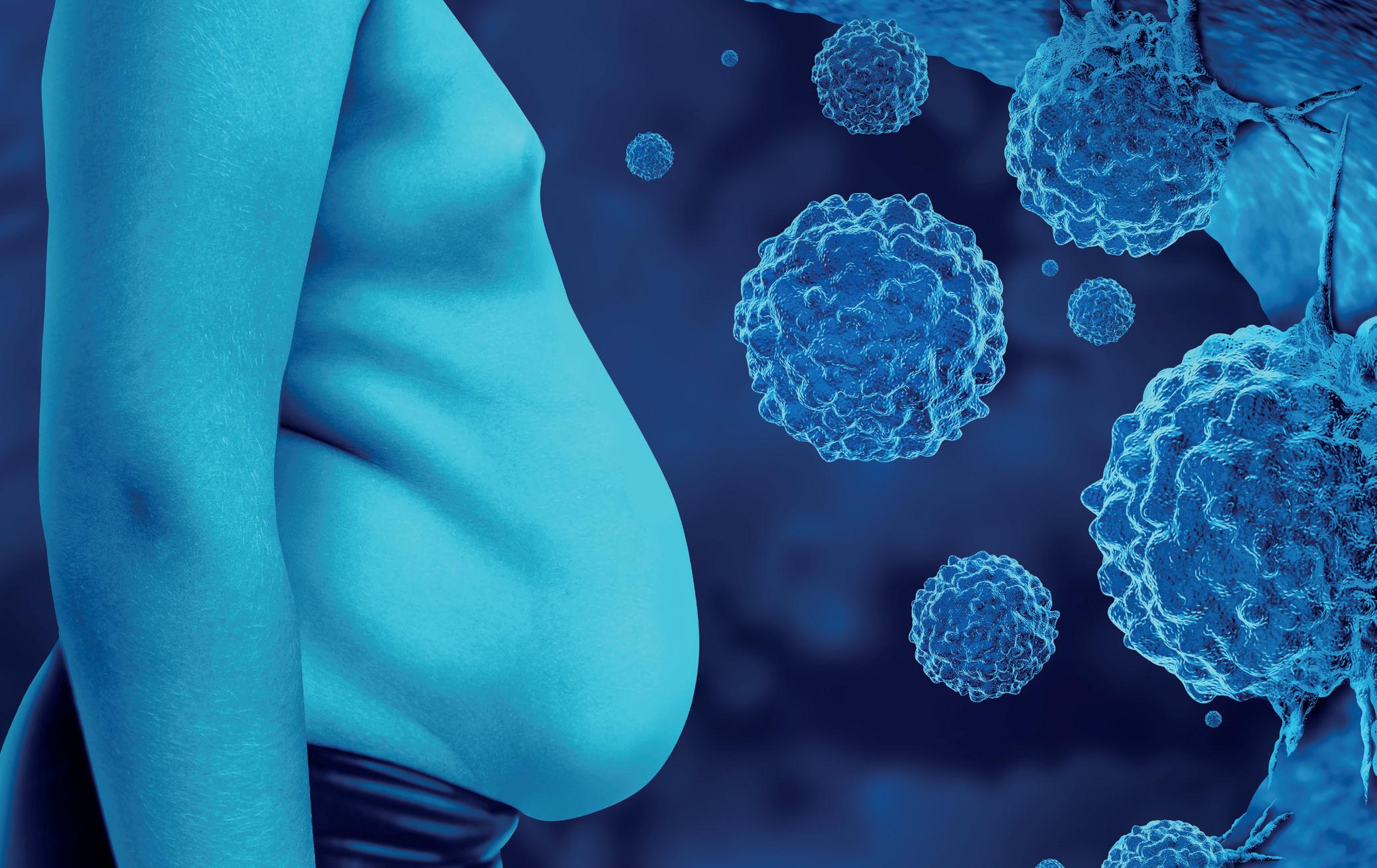

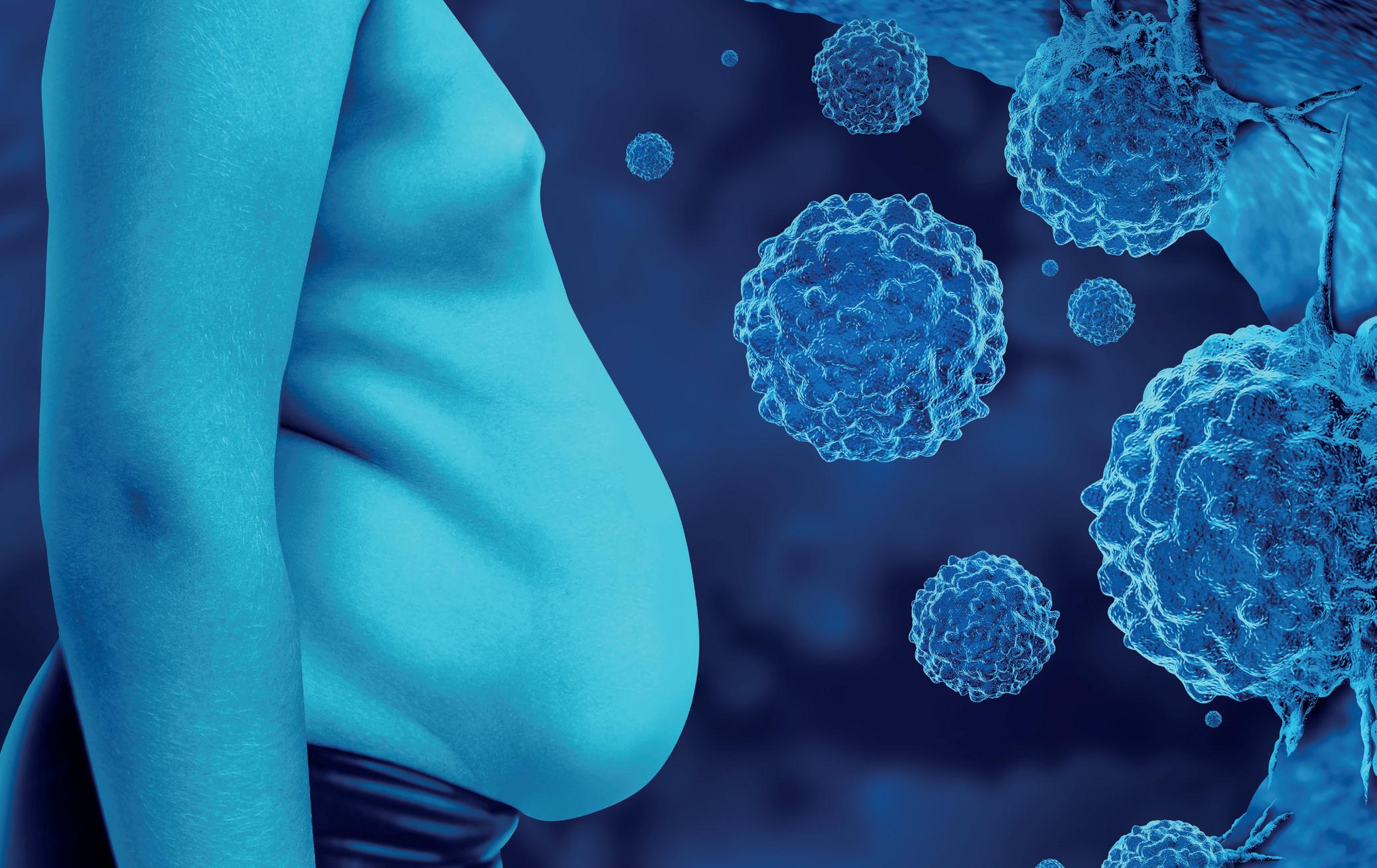

Adipositas als Darmkrebsgefahr

Drei Studien analysieren verschiedene Einflussfaktoren

Das kolorektale Karzinom (KRK) ist die dritthäufigste Krebsart und die zweithäufigste Todesursache bei Krebs. Klar ist, dass Personen mit Übergewicht oder Adipositas, also mit einem BodyMass-Index ≥ 25 kg/m2, ein höheres Erkrankungsrisiko haben.

„Für die Auswirkungen verschiedener Adipositasformen auf das kolorektale Karzinom sind unterschiedliche Signalwege als Ursache möglich.“

Unterschiede in Fettverteilung

Ob sich einzelne Adipositassubtypen unterschiedlich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, an Darmkrebs zu erkranken, ist noch nicht geklärt. Daher untersuchte eine Studie1 unter anderem vier Körperformphänotypen: Von Body-Mass-Index, Größe, Gewicht,

Taille-Hüft-Verhältnis (WHR) sowie Taillen- und Hüftumfang leiteten die Studienautor:innen vier Adipositasformen ab. Die Grundlage lieferte eine Datenbank aus dem Vereinigten Königreich (UK-Biobank) mit 329.828 Teilnehmer:innen, darunter 3.728 Darmkrebsfälle. Die verschiedenen Typen teilten die Expert:innen in PC1-4 ein. Der erste PC beschreibt eine allgemein fettleibige Körperform. PC2 charakterisiert große Personen mit geringem Taille-Hüft-Verhältnis. Personen mit vermehrter Fettansammlung in der Bauchregion gehören zu PC3. Der athletische Typ mit einem hohen BMI und Gewicht, jedoch mit kleinem Taillenund Hüftumfang ist PC4 zugeordnet.

Erwartbares Ergebnis

Für die Forscher:innen war Folgendes interessant: ob und wie sich die verschiedenen Körperformen auf das KRK-Risiko auswirken. Aufgrund früherer Erkenntnisse vermutete man, dass Personen mit einer generalisierten Adipositas (PC1) und jene mit einer Fettansammlung, die vorwiegend den Bauch betrifft (PC3), ein höheres Ri-

siko hätten, Darmkrebs zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Studie war keine große Überraschung – auch hier bestätigte sich dieser Verdacht. PC1 und PC3 erhöhten das Gesamtrisiko in Bezug auf Darmkrebs, unabhängig von der Lokalisation (proximales/distales Kolon und Rektum) und dem Geschlecht.

Die Rolle der Gene

Eine weitere Beobachtung im Rahmen jener Arbeit: Bei Personen mit generalisierter Adipositas (PC1) könnten hirngewebsspezifische Gene für das erhöhte Darmkrebsrisiko verantwortlich sein. Bei jenen mit übermäßiger Fettansammlung in der Bauchregion (PC3) fand man fettgewebsspezifische Gene, die in Verbindung mit dem kolorektalen Karzinom stehen. Es könne also verschiedene kausale Signalwege zwischen den Subtypen und Darmkrebs geben, vermuten die Studienautor:innen. Die Erkenntnis gewann man aus genomweiten Assoziationsstudien mit 460.198 Teilnehmer:innen der britischen Biobank, in denen 3.414 genetische Varianten in den vier Körperformen identifiziert wurden.

Hausärzt:in medizinisch 10 Juni 2024

© stock.aobe.com/freshidea

Serie GASTRO/HEPAR

„Ein hoher BMI in den jungen Jahren könnte für Männer mit einem größeren Darmkrebsrisiko verbunden sein als für Frauen.“

Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten für die Entwicklung individualisierter Strategien zur Krebsprävention von wesentlicher Relevanz sein.

Geschlechtsspezifische Abweichungen

Eine weitere Studie2 untersuchte unter anderem, ob die Auswirkungen von Adipositas auf das KRK-Risiko bei Männern und Frauen verschieden sind. Interessanterweise konnte ein Unterschied zwischen den Geschlechtern festgestellt werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein höherer BMI das KRK-Risiko bei Männern stärker erhöht, während eine größere WHR die Darmkrebswahrscheinlichkeit bei Frauen deutlicher steigen lässt. Hierfür wurde eine geschlechtsspezifische Mendel‘sche Randomisierung durchgeführt (58.221 Fälle und 67.694 Kontrollen).

Gefahr

für die Jüngeren

Zuletzt ist eine Metaanalyse3 erwähnenswert, welche erhob, wie sich Adipositas in jungen Jahren auf das KRKRisiko im Erwachsenenalter auswirkt. Die Studienautor:innen analysierten 15 Studien mit mehr als 4,7 Millionen Teilnehmer:innen, wobei sie Männer und Frauen getrennt voneinander betrachteten. Das Ergebnis dieser Arbeit: Ein hoher BMI in jungem Alter steht mit einem um 39 % erhöhten Darmkrebsrisiko bei erwachsenen Männern in Verbindung, bei den Frauen war die Wahrscheinlichkeit um 19 % erhöht. Alle Studien jener Metaanalyse untersuchten den Zusammenhang zwischen dem BMI vor dem 25. sowie nach dem 34. Lebensjahr und dem KRK-Risiko. Der BMI im jüngeren Alter wurde jedoch nicht immer aufgezeichnet, weswegen die Studienautor:innen auf erinnerte Angaben zurückgreifen mussten. Dadurch könnten sich Fehler in die Metaanalyse eingeschlichen haben. Zudem inkludierte die Arbeit nur Personen aus der westlichen Bevölkerung. Wichtig sei es, dass zukünftige Forschungen auch nichtwestliche Bevölkerungsgruppen miteinbezögen, um die Auswirkungen besser und umfassender zu untersuchen, so das Fazit der Expert:innen.

Mara Sophie Anmasser

Literatur:

1 Peruchet-Noray L et al., Sci Adv. 2024 Apr 19;10(16):eadj1987.

2 Bull CJ et al., BMC Med. 2020 Dec 17;18(1):396.

3 Garcia H, Song M, Rev Panam Salud Publica. 2019 Jan 4;43:e3.

Hausärzt:in medizinisch 11 Juni 2024

Pflanzenbasiert essen als Therapie?

GASTAUTOR: Klaus Nigl, M.A. Studiengangsleitung Diätologie, FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH, Campus Gesundheit am Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Eine Therapie ist eine Heilbehandlung – also steht eine Erkrankung oder Dysfunktion im Zentrum. Wir therapieren überwiegend das kranke Individuum und bedienen uns dabei aufgrund unserer naturwissenschaftlichen Orientierung schnell diverser Messungen, Labordaten, Kalorienund Nährwertberechnungen, SOPs und Leitlinien – in der Hoffnung, dass das kranke Individuum das versteht, wohlwollend und dankbar aufnimmt und umsetzt.

Dass das kranke Individuum mit einer kranken Gesellschaft und einer kranken Umwelt in Verbindung steht, ist uns vielleicht bewusst, aber es fehlt oft an Ressourcen, um uns damit zu beschäftigen. Für das kranke Individuum aber wäre

Von Konsumverstopfung, Decision Fatigue und modernen Lehrkonzepten >

ebenjene Einbettung der individuellen (Ernährungs-)Therapie in seine soziale Umwelt ein wesentlicher Faktor für Erfolg und Therapieadhärenz.

In diesem Artikel geht es also nicht vordergründig um Möglichkeiten der Therapie des Individuums, sondern um das Aufzeigen therapeutischer Anknüpfungspunkte in Bezug auf Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit.

Geschichte der Nachhaltigkeit

Werfen wir vor diesen Anknüpfungspunkten einen Blick auf die Geschichte der Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit ist ein vergleichsweise modernes Konzept, dessen Ausgangspunkt war die RioKonferenz der Vereinten Nationen über

Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992. Unsere heutigen Vorstellungen von nachhaltiger, „r ichtiger“ Ernährung –fleischarm, pflanzenorientiert, regional, saisonal, zudem wenig verarbeitet und aus fairer Produktion – gibt es schon länger: Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Hand in Hand mit den sozialen Veränderungen ging eine Veränderung der Lebensgewohnheiten, die mit mehr Zucker, Weißmehl, Fleisch und Alkohol verbunden war. Die aufkommenden Zivilisationskrankheiten sensibilisierten für den Verzicht auf Fleisch. Damals waren die ökologischen Auswirkungen des hohen Fleischkonsums allerdings noch völlig unbekannt. Durch die beiden Weltkriege und insbesondere die Hungersnot im Ersten Welt-

Hausärzt:in dossier 12 Juni 2024

© shutterstock.com/AI

© S. Beiganz

Mutterkraut –die Migräne-Prophylaxe

Mutterkraut wird bereits seit Jahrzehnten

erfolgreich zur Behandlung migräneartiger Kopfschmerzen eingesetzt.

NNeben Studien, die den klinischen Nutzen von Mutterkraut bei Migräne wissenschaftlich belegen, konnten mittlerweile auch Wirksubstanz und pharmakologische Zielstrukturen vollständig aufgeklärt werden. Das enthaltene Parthenolid ist in der Lage, im Akutfall die Stärke der Begleitsymptome wie Übelkeit und Erbrechen zu senken und die Anfallshäufigkeit deutlich zu reduzieren. Das macht Mutterkraut zum Mittel der Wahl in der Migräneprophylaxe.

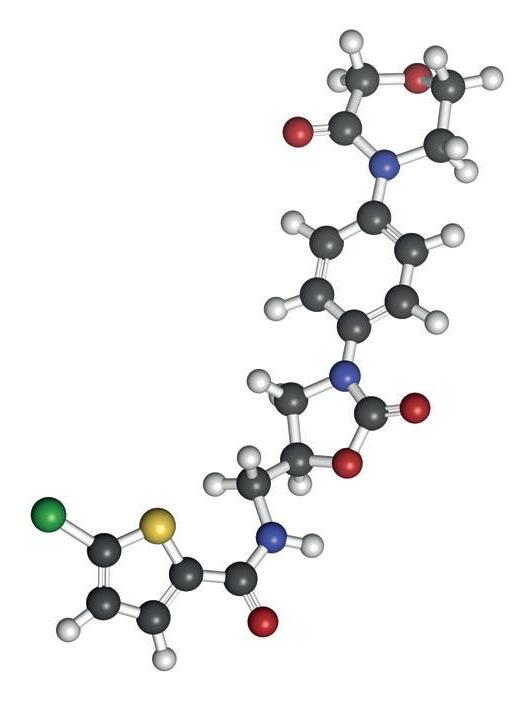

Migräne auf molekularer Ebene

Die Ursache, der bei Migräne typischen Kopfschmerzen, ist ein fehlgesteuerter Prozess, der zur Vasodilatation großer Gefäße in den Gehirnhäuten führt. Migränetrigger aktivieren dabei bestimmte Ionenkanäle (TRPA1) in der Membran der Trigeminusneuronen wodurch es zu einer gesteigerten Freisetzung des Neuropeptids „Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP)“ kommt. CGRP wiederum wirkt über die Aktivierung der Adenylatcyclase und der Proteinkinase A gefäßerweiternd und bedingt damit den pulsierenden, meist einseitigen Kopfschmerz. Deshalb kommt diesem Neuropeptid eine Schlüsselrolle in der Entstehung von Migräneattacken zu.1–3

Mutterkraut senkt die Anfallshäufigkeit Parthenolid als Wirksubstanz von Mutterkrautpulver führt über eine Interaktion mit TRPA1 zu einer verminderten Freisetzung von CGRP4 und dadurch zu einer Hemmung der fehlgesteuerten Vasodilatation. Eine Reduktion der Anfallshäufigkeit von Migräneattacken ist die Folge, wie in mehreren placebokontrollierten Doppelblindstudien gezeigt wird.5–7 Die Anwendung von Mutterkrautpulver über die Dauer von 6 Monaten reduzierte die Migräneattacken

weniger Anfälle gegenüber Placebo

FAKTEN

Dr. Böhm®

Mutterkraut forte

Inhaltsstoffe

1 Filmtablette enthält: 200 mg Mutterkraut als gepulverte Droge (Tanaceti parthenii herba).

Indikation

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Vorbeugung von migräneartigen Kopfschmerzen (Migränekopfschmerz)

Dosierung

Erwachsene: 1-3 mal täglich eine Filmtablette. Zu Beginn der Therapie wird empfohlen mit 1 Filmtablette zu starten.

Mutterkraut

Abb: Signifikante Abnahme (p< 0,02) der Häufigkeit von Migräneattacken pro Monat.

der Patienten um 67 % (Abb. 2). Darüber hinaus traten die charakteristischen Begleiterscheinungen wie Übelkeit und Erbrechen deutlich seltener auf.7

Fazit

Mutterkraut reduziert die Häufigkeit von Migräneattacken und führt im Akutfall zu einer deutlichen Verbesserung der Begleiterscheinungen. Das enthaltene Parthenolid greift auf molekularer Ebene sehr früh in die Migränekaskade ein und bewirkt eine verminderte Vasodilatation cerebraler Gefäße. Durch die Langzeiteinnahme von Mutterkraut kann migräneartigen Kopfschmerzen vorgebeugt und damit die Akutmedikation reduziert werden.

1Peck KR, Smitherman TA, Baskin SM. Traditional and alternative treatments for depression: implications for migraine management. Headache 2015;55 (2):351–5.; 2Goldberg LD. The cost of migraine and its treatment. The American journal of managed care 2005;11 (2 Suppl):S62-7.; 3Haberer T. 030-057l_S1_Therapie-der-MigraeneattackeProphylaxe-der-Migraene_2023-01.; 4Materazzi S, Benemei S, Fusi C et al. Parthenolide inhibits nociception and neurogenic vasodilatation in the trigeminovascular system by targeting the TRPA1 channel. Pain 2013;154 (12):2750–8.; 5 Diener HC, Pfaffenrath V, Schnitker J, Friede M, Henneicke-von Zepelin H-H. Efficacy and safety of 6.25 mg t.i.d. feverfew CO2-extract (MIG-99) in migraine prevention--a randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled study. Cephalalgia : an international journal of headache 2005;25 (11):1031–41.; 6 Pfaffenrath V, Diener HC, Fischer M, Friede M, Henneicke-von Zepelin, H H. The efficacy and safety of Tanacetum parthenium (feverfew) in migraine prophylaxis--a double-blind, multicentre, randomized placebo-controlled dose-response study. Cephalalgia : an international journal of headache 2002;22 (7):523–32.; 7Johnson ES, Kadam NP, Hylands DM, Hylands PJ. Efficacy of feverfew as prophylactic treatment of migraine. British medical journal (Clinical research ed.) 1985;291 (6495):569–73.

Sollten sich nach 2-monatiger Anwendung keine optimalen Ergebnisse eingestellt haben, kann auf 2-3 Filmtabletten erhöht werden. Die tägliche Dosis von 600 mg darf nicht überschritten werden.

Packungsgröße

60 Filmtabletten

PZN 5521488

AVP: € 24,901 (inkl. Mwst.)

1 Unverbindliche Preisempfehlung

Facts

• Zur langfristigen Vorbeugung von migräneartigen Kopfschmerzen

• Rein pflanzlich, keine Gewöhnungseffekte

• Ideal auch für Triptan-Verwender, um die Häufigkeit der Akutmedikation zu reduzieren

IM PROFIL ADVERTORIAL NEU!

(%) Placebo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Anfallshäufigkeit/Monat

* -67%

* p < 0,02

„Patient:innenzentrierte Therapie ist gut, stellen wir dabei aber nicht (immer nur) die Pathologie in den Vordergrund. Ein Blick über unseren

Tellerrand und den der Patient:innen verheißt manchmal gute

Anknüpfungspunkte!“

„Planetary Health Diet“ nach Vorgaben der EAT-Lancet-Kommission. Quelle: sv-group.at

krieg wurden alternative Ernährungs konzepte auch politisch aufgewertet, u. a. durch die Nationalsozialisten. Die Vollwerternährung erfuhr in den 1970er Jahren einen weiteren Aufschwung, einer ihrer Verfechter war Max Otto Bruker, er integrierte die Vollwerternährung erfolgreich in die therapeutische und allgemeine Krankenverpflegung in seinen Kliniken. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vollwertlehre begann in Gießen Mitte der 1970er Jahre. Claus Leitzmann und Karl von Körber sind uns in diesem Zusammenhang ein Begriff. Sie erweiterten die ernährungswissenschaftliche und ökologische Perspektive um die Dimensionen Gesundheit, Soziales und Ökonomie.

Überbordender Lebensstil in heutiger Zeit

Heute müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir nach wie vor in einer kolonialfossilen Umgebung leben – mit einer massiven Vergrößerung des ökolo-

rungsweise beiträgt. Die kolonialfossile Umgebung wirft manches wie einen Bumerang zurück: Ein Aspekt ist der Kunststoffanteil in vielen Lebensbereichen. Trotz zahlreicher positiver Aspekte stellt die Langlebigkeit dieser Verbindungen eine Herausforderung dar. Ewigkeitschemikalien sind per- und polyflourierte Alkylverbindungen. Sie kommen als Bestandteil von Pestiziden in der Produktion pflanzlicher Lebensmittel zum Einsatz oder verleihen beschichteten Pfannen eine fettabweisende Wirkung. Das Problem: Sie können noch langlebiger sein als viele Kunststoffe.

Der Umweltökonom Niko Paech hat den Begriff der Konsumverstopfung als Ausdruck unseres überbordenden Lebensstils geprägt. Es geht in der Folge – also sozusagen bei ihrer Therapie – keineswegs darum, Verzicht zu üben, sondern vielmehr darum, die Konsum-

NACHBERICHT

das lässt sich ange sichts der aktuellen Daten aus Ernährungsberichten durchaus auch auf den Ernährungsbereich anwenden.

Der Begriff Decision Fatigue kommt aus der Wirtschaft und meint Entscheidungsmüdigkeit. Er bedeutet dort, dass der Geist nach einer längeren Zeit der Entscheidungsfindung ermüdet. Werden beispielsweise viele Auswahlmöglichkeiten auf einmal präsentiert, sind Nutzer:innen verleitet, den kognitiv einfacheren Weg zu gehen und sich für Bekanntes zu entscheiden. Mit dem schier unermesslichen Angebot beim Lebensmitteleinkauf können wir unseren Patient:innen also nicht verdenken, dass sie mit unseren Empfehlungen angesichts solcher Regale auch eine Decision Fatigue entwickeln und dann doch wieder zu jenen Lebensmitteln greifen, die ihnen zwar vertraut, aber oft wenig gesundheitsorientiert bzw. nachhaltig sind.

Der Gastautor war Vortragender zum Thema beim 41. Ernährungskongress des Verbands der Diaetolog*innen Österreichs am 14. und 15. März 2024 in Wien.

Hausärzt:in dossier 14 Juni 2024

Werte einer Postwachstumsgesellschaft

Wie können wir unsere Patient:innen also motivieren und sie im Rahmen der Therapie begleiten? Wie können wir in diesen Prozess Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. pflanzenbasiertes Essen) integrieren? Hier lohnt sich ein Blick über den Tellerrand in die Wirtschaft – Motivation und Kaufanreize spielen schließlich auch dort eine wesentliche Rolle.

Degrowth oder Postwachstum ist eine Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und die ökologischen Lebensgrundlagen erhält. Diese erfordert eine grundlegende Veränderung unserer Lebenswelt und einen umfassenden kulturellen Wandel. Anstelle von „höher, schneller, weiter“ gelten hier die gemeinsamen Werte einer Postwachstumsgesellschaft wie Achtsamkeit, Solidarität und Kooperation. Subsistenz beziehungsweise das Prinzip Selbstversorgung wird durch eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung und gemeinnützige Arbeit realisiert. Die Definition des sozialen Status ändert sich massiv: vom leistungs- und kapitalgetriebenen American Dream of Life hin zum Nicht-Haben als Ziel.

Gesunde und umweltgerechte Ernährungsweise

Um alle Menschen dieser Erde bis zum Jahr 2050 nachhaltig und gesund zu ernähren, ist eine grundlegende Ver-

änderung unserer Landwirtschaft und Ernährungsweise nötig. Die „ Planetary Health Diet“ liefert einen allgemeingültigen Referenzrahmen für eine gesunde und umweltgerechte Ernährungsweise. Sie hat sich als flexibel und für viele Menschen umsetzbar erwiesen. Ein großer Pluspunkt ist, dass viele Ernährungsstile, aber auch kulturelle Traditionen und individuelle Vorlieben darin Platz finden.

Die Teaching Kitchen ist ein Reallabor für den Erwerb wesentlicher Lebenskompetenzen. Hier werden Life Skills trainiert, Studierende lernen unter anderem, wichtige Kulturtechniken praktisch anzuwenden. Durch die Integration eigener Rezepte in das Lehrkonzept entsteht ein enger Bezug zu den direkten Lebenswelten der Teilnehmenden und der Transfer der Inhalte in den Alltag wird erleichtert. Es gibt also was zu tun!

Quellen:

Albrecht J, Pioniere der nachhaltigen Ernährung. In: VFED, 1. Auflage 2023. Bender U, Die „Mahlzeitendiktatur“.

In: ErnährungsUmschau 2/2024.

Paech N, Vom grünen Wachstum zur Postwachstumsökonomie. Warum weiteres wirtschaftliches Wachstum keine zukunftsfähige Option ist. In: Institut für Forstökonomie 2012, ife.uni-freiburg.de Paech N, Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. In: oekom 2012. Paech N, Suffizienz und Subsistenz: Therapievorschläge zur Überwindung der Wachstumsdiktatur. In: oekom 2013, konzeptwerk-neue-oekonomie.org Ellrott T et al., Innovatives Planetary Health Konzept. In: VFED 2023.

Rosenau N et al., University Students as Change Agents for Health and Sustainability – A Pilot Study on the Effects of a Teaching Kitchen-Based Planetary Health Diet Curriculum. In: Nutrients 2024, 16, 521.

INFO

Das „Planetary-Health-Konzept”

� Die EAT-Lancet-Kommission hat eine Strategie für Landwirtschaft und Ernährung erarbeitet, die die Gesundheit der Menschen und der Erde gleichermaßen schützen soll.

� Orientiert an Flexitarier:innen: Um die „Grenzen des Planeten“ nicht zu überschreiten, soll der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen in etwa verdoppelt und der Verzehr von Fleisch und Zucker halbiert werden.

� Neben der veränderten Ernährungsweise muss die Lebensmittelproduktion verbessert und Lebensmittelabfälle stark reduziert werden.

� Gemäß dem Report ist es auf diese Weise machbar, bis zum Jahr 2050 etwa zehn Milliarden Menschen auf der Erde gesund zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören.

Quelle: eatforum.org

Hausärzt:in dossier 15 Juni 2024

<

Die neue Norm in der Diätologie

In Österreich soll eine ICF-Klassifikation implementiert werden

GASTAUTORIN:

Dr.in Gabriele Gäbler, MSc

DIAETOLOGIE

AUSTRIA, Verband der Diaetolog*innen Österreichs, Ressort Wissenschaft, Forschung und Entwicklung Hausärzt:in

Der Nachweis der Wirksamkeit von Interventionen und damit die OutcomesEvaluation und Forschung aufgrund von Routinedaten (Real-Life-Setting) gewinnen im Gesundheitswesen immer mehr an Bedeutung.1,2 Einerseits können solche routinemäßig erhobenen Daten zum Beantworten von konkreten Fragestellungen, andererseits fürs Benchmarking und Entwickeln von Best-PracticeModellen herangezogen werden.3 Dafür muss jedoch die Vergleichbarkeit dieser Gesundheitsdaten gegeben sein.4 Die Verwendung eines standardisierten Prozesses und einer standardisierten Terminologie für die Dokumentation verbessert die Vergleichbarkeit der gesammelten Daten.5,6

Hauptklassifikationen der WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte die „I nternational Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) als Mehrzweckklassifikation für unterschiedliche Disziplinen, mit dem Ziel, eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes und dessen Kontextfaktoren zur Verfügung zu stellen.7 Als solche soll sie in Kombination mit der „International Classification of Diseases“ (ICD) verwendet werden.8 Für die Klassifikation von Interventionen im Ge-

sundheitswesen ist eine dritte Hauptklassifikation der WHO, die „I nternational Classification of Health Interventions“ (ICHI), vorgesehen.9 Diese wurde entwickelt, um die Situation der Patient:innen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfassen und die wichtigsten Bereiche des Gesundheitssystems abzudecken.10 Besagte Klassifikationen dienen als Referenzsystem zur Unterstützung der klinischen Praxis und des Datensammelns auf allen Ebenen des Gesundheitssystems, auf individueller (Mikro-), institutioneller (Meso-) und sozialer (Makro-)Ebene.11 Die ICF kann von unterschiedlichen Gesundheitsberufen wie Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen und Logopäd:innen zur Dokumentation des therapeutischen Prozesses eingesetzt werden. Diätolog:innen, die auch einem gesetzlich anerkannten Gesundheitsberuf angehören, der zur Gruppe der gehobenen medizinisch-technischen Dienste in Österreich12 gehört, verwendeten die ICF bis dato nicht, da diese kaum relevante Begrifflichkeiten enthielt und somit für die Dokumentation des diätologischen Prozesses unzureichend war.13

Vielschichtige Implementierungsstrategie

In den Niederlanden wurde vom Verband der niederländischen Diätolog:in-

nen (NVD; engl. „ Dutch Association of Dietitians“) in Zusammenarbeit mit dem Dutch Institute of Allied Health Care die ICF um spezifische diätologische Kategorien (ca. 900) erweitert.14 Im Rahmen eines Dissertationsprojektes wurde die ICF-Diätetik als deutsche Übersetzung für Österreich validiert.15 Eine multizentrische Studie13 und eine Fokusgruppenstudie16 zeigten, dass die Integration der ICF-Diätetik in den diätologischen Prozess möglich ist und eine österreichweite Implementierung der ICF-Diätetik positiv bewertet wird. Für die Umsetzung braucht es jedoch eine vielschichtige Implementierungsstrategie.16

Der Verband der Diaetolog*innen Österreichs verfolgt seit 2018 eine solche mehrschichtige Strategie, um die ICFDiätetik als ersten Teil einer diätologischen Fachsprache zu implementieren. Das Implementierungsziel ist die Anwendung der ICF-Diätetik zur Dokumentation und Evaluierung. Die Strategie sieht eine Umsetzung der Implementierung in zwei Phasen vor.

Erste Phase: Qualitätsoptimierung

In der ersten Phase ging es vor allem darum, die Qualität der ICF-Diätetik zu optimieren und die äußeren Rahmenbedingungen für die Implementierung zu

16 Juni 2024

© privat

dossier

„Eine standardisierte Sprache wird unerlässlich sein, einerseits für die Qualitätssicherung, andererseits für den Nachweis der Wirksamkeit von Interventionen.“

schaffen. Es wurde der diätologische Prozess als Qualitätsstandard neu beschrieben.17 Er gilt seither als Grundlage für das einheitliche methodische Handeln in der diätologischen Praxis. Außerdem wurden der Qualitätsstandard und die ICF-Diätetik in die Lehre aller Fachhochschulen in Österreich aufgenommen und es werden regelmäßig Seminare und Workshops zum Thema angeboten.

Zweite Phase:

Forcieren und Unterstützen

Die zweite Phase der Strategie umfasst das Forcieren und das Unterstützen des eigentlichen Implementierungsprozesses in den einzelnen Gesundheitseinrichtungen und den freiberuflichen Praxen. Eine wichtige Rahmenbedingung für diese Implementierung ist, dass sie im Rahmen des Qualitätsmanagements als Führungsaufgabe gut geplant durchgeführt wird.

Herausforderungen und Perspektiven

Der Status quo der Implementierung – sowohl des diätologischen Prozesses als auch der ICF-Diätetik – wurde 2023 durch eine österreichweite Umfrage unter Diätolog:innen evaluiert. Diese ergab für den diätologischen Prozess zu über 60 % eine hohe oder sehr hohe Implementierung. Im Unterschied dazu

weist die ICF-Diätetik nur zu 24 % eine hohe oder sehr hohe und zu 31 % noch keine Implementierung auf.18 Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da die zweite Phase der Implementierungsstrategie offiziell erst im April 2024 startete – nach Abschluss eines internationalen ICF-DiätetikUpdate-Prozesses. Als Ergebnis des Updates liegt die einheitliche deutsche ICF-Diätetik 4.0 vor. Eine erfolgreiche Implementierung dieser standardisierten diätologischen Terminologie erfordert ihre Integration in die elektronischen Informationssysteme. Dafür benötigt es noch geeignete Lösungen.

Die ICD für medizinische Diagnosen ist bereits im Gesundheitssystem elektronisch integriert. Die allgemeine Verwendung aller WHOKlassifikationen zur Dokumentation (neben der ICD auch der ICF und der ICHI) würde nicht nur die

interprofessionelle Zusammenarbeit fördern, sondern auch eine Grundlage für gemeinsame Outcomes-Evaluationen und gemeinsames Forschen schaffen. Das alles hat zum Ziel, sowohl die Qualität der Behandlung als auch die Therapieergebnisse der Patient:innen zu optimieren.

Referenzen:

1 Porter ME et al., N Engl J Med, 2016;374(6):504-6.

2 Vanherle K et al., Clin Nutr, 2018; 37(6 Pt A):2206-16.

3 Hiesmayr M et al., PLoS One, 2015;10(5):e0127316.

4 Guidelines on Minimum/Non- Exhaustive Patient Summary Dataset for Electronic Exchange In Accordance with the Cross-Border Directive 2011/24/EU.

5 Swan WI et al., J Acad Nutr Diet, 2017;117(12): 2003-14.

6 Vreeman DJ, Richoz C. Physiother Res Int, 2015;20(4):210-9.

7 WHO, ICF 2005.

8 Escorpizo R et al., BMC Public Health, 2013;13:742.

9 Donada M et al., Stud Health Technol Inform, 2018;247:895-9.

10 World Health Organization Family of International Classifications: definition, scope and purpose. 2007.

11 Stucki G, Bickenbach J. Eur J Phys Rehabil Med, 2017;53(1):139-43.

12 BGBI. Nr. 460/1992. MTD-Gesetz.

13 Gäbler G et al., Clin Nutr, 2019;38(2):791-9.

14 Gäbler G et al., J Acad Nutr Diet, 2018;118(1): 13-20.e13.

15 Gäbler G, MedUni Wien, 2018. resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubmuw:1-21174

16 Gäbler G et al., BMC Health Serv Res, 2019. doi: 10.1186/s12913-019-4600-5

17 Gäbler G, Hofbauer A (Hrsg.), Der Diaetologische Prozess. 2020.

18 Domnanich S, Med Uni Graz, 2023. abrufbar unter: tinyurl.com/2p8epr9r

Bezirk Mödling

Praxisübernahme mit modernem Praxisgebäude und eleganter Villa zum Wohnen im Süden von Wien.

Übergeben wird eine lukrative Wahlarztpraxis mit großem Patientenstamm mit den Schwerpunkten Bewegungsapparat, ganzheitliche Allgemein- und Sportmedizin.

Modernes Praxisgebäude und elegante Villa in exquisiter Ausstattung inkl. großem Wellnessbereich und Indoorpool.

Praxis: € auf Anfrage

Gebäude: € 2,300.000,- (die beiden Gebäude stehen auch separat zum Verkauf/Praxisübernahme nicht zwingend)

Für detaillierte Informationen freuen wir uns auf Ihre geschätzte Kontaktaufnahme unter: klebl@klebl-immobilien.at oder +43 664

500 71 02, Frau Klebl.

Hausärzt:in dossier

© shutterstock.com/Shutter.B

< <

BEZAHLTE ANZEIGE

Hausärzt:in

Gendermedizin: Warum brauchen wir das?

Frauen und Männer unterscheiden sich in puncto Ernährung voneinander, aber: Ist der Umgang mit dem eigenen Gewicht der größte Geschlechtsunterschied?

GASTAUTORIN:

Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner

Ausbildungsbeauftragte der ÖÄK

Gendermedizin untersucht Geschlechtsunterschiede. Sie hat sich aus Frauengesundheit und Männergesundheit entwickelt und wurde um den Bereich Diversity erweitert. Die Hauptgruppen sind neben Geschlecht, Alter, sexueller und religiöser Orientierung auch Ethnie, Kultur sowie Behinderung und chronische Erkrankungen. Gendermedizin heißt, dass alle medizinischen Angebote darauf geprüft werden, ob sie den einzelnen Diversitygruppen entsprechen.

Frauen wurden anfangs einfach ausgeblendet

Die ersten Themen innerhalb der Gendermedizin waren Medikamente und das Herz. Am Anfang der Frauengesundheitsbewegung stand der Kampf um die Testung der Medikamente auch an und für Frauen. Davor wurden Medikamente entweder wie bei der „Physicians Study“ nur an Männern getestet, oder jedenfalls hauptsächlich an Männern, und alle Daten zusammen ausgewertet. Dies wurde zwischenzeitlich durch eine Änderung der Zulassungsbestimmungen gesetzlich geregelt. Als Resultat müssen Hersteller der Zulassungsbehörde für alle neuen Medikamente Tests an Frauen und Männern sowie getrennte Auswertungen vorlegen. Bezüglich der Chancenungleichheit beim Zugang zur Kardiologie zeigten zahlreiche Studien eine Unterversorgung von Frauen auf, auch bekannt als Yentl-Syndrom. Es wurden viele Awarenessaktionen wie der Frauenherztag „Go Red“ mit Unterstützung der Medien durchgeführt.

„Die typische Frau“ gibt es nicht

Trotz dieser Erfolge zeigte sich, dass Gendermedizin eine Querschnittsmaterie ist. Das heißt: Alle medizinischen Angebote sind auf Unterschiede zu untersuchen und bei Bedarf verschiedene Angebote für alle Gruppen zu erarbeiten. Das klingt sehr aufwändig, ist aber notwendig, da es nicht „die Frau“ gibt. Frauen können ein Alter von 18 bis 98, ein Gewicht von 45 kg bis 145 kg haben etc. Eine pauschale Dosierungsempfehlung wie 1 x 1 Tablette ist inakzeptabel. Menschen unterscheiden sich und brauchen deshalb auch individuelle medizinische Angebote. Groß war anfangs das Echo auf die sogenannte Personalisierte Medizin, was den Wunsch nach maßgeschneiderten medizinischen Angeboten für jede einzelne Person aufkommen ließ.

Quantitativ vor qualitativ in der Medizinforschung

Ein Problem ergibt sich durch ein Gebot, wonach alle Angebote evidenzbasiert zu sein haben. Der Goldstandard ist prospektiv, multizentrisch und doppelblind. Inzwischen liegen zu einzelnen Fachgebieten unterschiedlich viele wissenschaftliche Arbeiten vor, die meisten wohl zu Geschlechtsunterschieden in der Kardiologie. Bei den Diversitygruppen gibt es als größtes Problem die Fallzahl. Die Medizinforschung arbeitete hauptsächlich quantitativ – mit großen Fallzahlen und genauer Statistik. Viele der Diversitygruppen, besonders die sexuelle Orientierung betreffend, sind zahlenmäßig klein. Dazu kommt, dass nur Geschlecht und Alter in den Krankengeschichten dokumentiert sind. Selbstverständlich gibt es qualitative Forschungsansätze, aber die Drittmittel sowie die Publikationsmöglichkeiten in Fachzeitschriften sind auf quantitative Forschung ausgerichtet.

NACHBERICHT

Auch Männer können benachteiligt sein

Frauengesundheit und in der Folge auch Männergesundheit hatten folgende Frage(n) als Hauptthema: „Gibt es Defizite beim medizinischen Angebot für ein Geschlecht?“ und „Was wird zusätzlich gebraucht?“ Es war schon lange bekannt, dass Krankheiten zu einem unterschiedlichen Prozentsatz mit verschiedenen Symptomen, Behandlungserfolgen und unterschiedlicher Mortalität auftreten. Gendermedizin untersucht die Ursachen und hofft, dadurch für das benachteiligte Geschlecht, und das sind je nach Krankheit sowohl Frauen als auch Männer, neue Ansätze für Prävention, Therapie oder Rehabilitation entwickeln zu können. Die Frage bleibt: Was sind die größten Geschlechtsunterschiede? Eine Antwort wäre die unterschiedliche Lebenserwartung von Frauen und Männern weltweit. Mittlerweile weiß man, dass sogar bei Tieren die Lebensspanne von Weibchen

Die Gastautorin war Vortragende beim 41. Ernährungskongress des Verbands der Diaetolog*innen Österreichs am 14. und 15. März 2024 in Wien.

18 Juni 2024 © shutterstock.com/AI © privat

dossier

und Männchen variiert. Das menschliche Immunsystem unterscheidet sich bei Frauen und Männern zwar kaum, aber die Hormone beeinflussen es stark. Das führt dazu, dass Frauen über ein „stärkeres“ Immunsystem verfügen und Infektionen sowie Tumorerkrankungen meist besser bewältigen, allerdings häufiger an Autoimmunerkrankungen, Allergien wie auch Unverträglichkeiten leiden und oft über Nebenwirkungen von Medikamenten berichten, was die Compliance massiv reduziert.

Ist das Gewicht der größte Geschlechtsunterschied?

Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Woran zeigt sich in der Praxis der größte Geschlechtsunterschied? Was wird fast bei jedem Ärzt:innengespräch thematisiert? Die Antwort lautet: das Gewicht. Es ist nicht so, dass Männer Idealgewicht und Frauen Übergewicht haben. Statistik Austria zeigt regelmäßig auf, dass mehr Männer übergewichtig sind als Frauen. Aber der Umgang mit dem Gewicht unterscheidet sich massiv. Fast alle Frauen planen permanent, ihr Gewicht zu reduzieren und Abmagerungskuren zu machen – meist allerdings ohne Erfolg, zumindest ohne dauerhaften. Sie kämpfen ständig und erleben ein wiederholtes Scheitern. Häufige Aussagen unserer Patientinnen sind: „Ich nehme schon vom Rezeptelesen zu“, „Ich esse nie das Abendessen, ich muss es nur für die Familie vorkosten“, „Ich kann keine Tabletten nehmen, davon nehme ich zu“ usw. Männer sind da viel gelassener und planen viel seltener Abmagerungskuren – meist nur aus ernsten medizinischen Gründen wie etwa nach einem Herzinfarkt oder weil eine – meist orthopädische – Operation ans Abnehmen geknüpft wird.

Unterschied zwischen Geschlechtern größer als zwischen

Jung und Alt

Ein Grund ist das Aussehen, das Frauen fast immer zu „Verbesserungen“ und häufig auch zum Abnehmen motiviert. Männer zeigen diesbezüglich viel mehr Selbstsicherheit. Dieser unterschiedliche Umgang mit dem Gewicht spiegelt sich auch in den Essgewohnheiten wider. Mehr Frauen als Männer ernähren sich vegan oder vegetarisch und achten auf eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Bei Essstörungen und Untergewicht überwiegen laut Statistik Austria die Frauen. Bei den Jüngeren zeigen sich erst geringe Angleichungen, was Essstörungen sowie veganes und vegetarisches Essen betrifft. Das gilt auch für ästhetische Maßnahmen wie Kosmetikagebrauch oder kleinästhetische Eingriffe, beispielsweise eine Laserbehandlung. Die ästhetisch-plastischen Eingriffe dominieren nach wie vor bei Frauen.

Zusammenfassend ist Gendermedizin notwendig, um Daten für alle – Frauen und Männer sowie sämtliche Diversitygruppen – zu erhalten. Darauf aufbauend, also „evidence-based“, können somit jeder einzelnen Person bessere medizinische Maßnahmen angeboten werden. <

1

2 3

EINFACH ZU SCHULEN einfach für Ihre Patienten – einfach für Sie

EINFACHE HANDHABUNG dank intuitiver Funktionen

EINFACH ZUVERLÄSSIG durch Überprüfung auf über 200 Störsubstanzen1

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2024 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3 1. Accu-Chek Instant System Evaluation. Roche Diabetes Care. 2020.

EINFACH MESSEN EINFACH INSTANT

JETZT BESTELLEN UNTER 01/277 27-355

„Wir können nicht Ramschmedikamente verabreichen“

Expert:innen warnen vor alarmierender Unterversorgung bei Schmerzbehandlung*

Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld zum 30. Kongress der Österreichischen Schmerzgesellschaft wurde die aktuelle Situation in Bezug auf Schmerzmittel in Österreich beleuchtet, die laut den anwesenden Expert:innen alarmierend sei, etwa infolge einer Unterversorgung mit Analgetika. Aus diesem Grund fordern die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) sowie die Österreichische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR), dass Schmerzmittel kontinuierlich und regelmäßig verfügbar sein müssen.

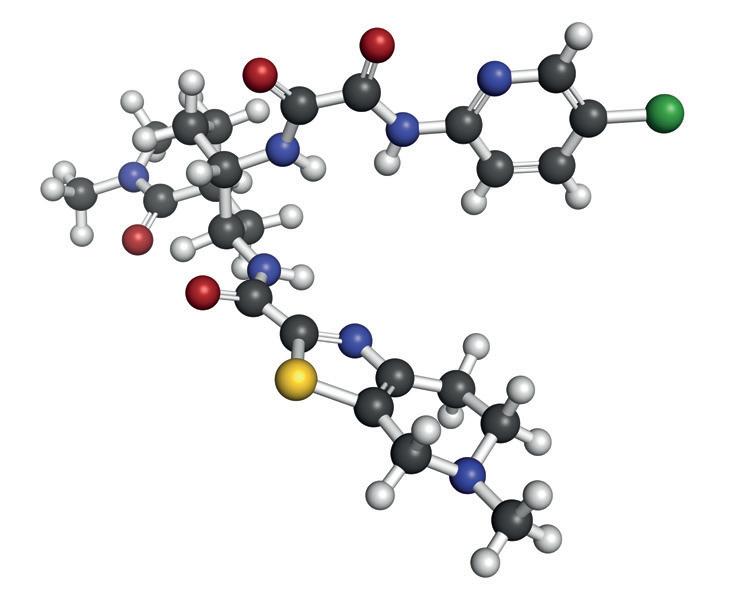

Thematisiert wurde auch das Medikament Pregabalin, das unlängst in den Medien in Verruf geraten sei und als „gefährlich“ sowie vermeintlich „tödlich“ bezeichnet wurde. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Leiter der Sektion Schmerz der ÖGARI, stellte diesbezüglich klar: „ P regabalin gehört zu den Antikonvulsiva und wird oft zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, Fibromyalgiesyndromen und anderen chronischen Schmerzzuständen eingesetzt“, erklärte der Experte. „ A ktuelle Medienberichte sind zu hinterfragen, da in den vorliegenden Berichten weder demographische Daten noch Begleiterkrankungen erhoben wurden.“

Laut Prof. Likar wäre ein Verzicht auf Pregabalin „fatal“, da es eine wichtige

Rolle im Schmerzmanagement einnehme: „ Neben der schmerzhemmenden Wirkung ist es auch angstlösend und verbessert die Schlafqualität. Zwei wichtige Eigenschaften, um die Lebensqualität chronischer Schmerzpatient:innen zu verbessern.“

Auch OÄ Dr.in Waltraud Stromer, PastPräsidentin der ÖSG, sprach über die Herausforderungen in der Versorgung mit Analgetika, ohne die keine leitlinienkonforme Schmerztherapie möglich wäre. „ Dieser Mangel führt dazu, dass wir uns immer öfter von den leitlinienkonformen Standardtherapien entfernen müssen“, beklagte die Expertin. „ Es geht hier nicht nur um die Linderung von Schmerzen, sondern um die Wahrung der menschlichen Würde und das Recht auf eine qualitativ hochwertige Versorgung.“

Unerträglicher Leidensdruck

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Präsident Elect der ÖGPMR sowie der ÖSG, hob ebenfalls die Notwendigkeit einer suffizienten Schmerztherapie hervor: „Ohne angemessene Schmerzlinderung können Patient:innen Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bewältigen, ihren Beruf auszuüben und normale tägliche Aktivitäten auszuführen “ Mögliche Folgen wären Stress, Angstzustände, Depressionen bis hin zu Suizidgedanken, mahnte der Experte.

Außerdem könne ein plötzlicher Mangel an Schmerzmitteln den Leidensdruck unerträglich machen und Entzugserscheinungen auslösen, die eine Reihe unangenehmer Symptome zur Folge haben könnten wie Übelkeit, Schlafstörungen, Angstzustände sowie ernsthafte gesundheitliche Komplikationen. „ Eine adäquate Schmerzbehandlung bedingt eine adäquate Versorgung mit Schmerzmitteln“, betonte Prof. Crevenna. Es sei wichtig, dass die Patient:innen am beruflichen sowie sozialen Leben und an Freizeitaktivitäten teilnehmen könnten, aber dafür müssten sie schmerzfrei sein. Andernfalls käme es zu einer Dekonditionierung und einer Rückzugsspirale, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen könnten.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Eisner, ÖSG-Präsident und Präsident des 30. Schmerzkongresses, erläuterte, dass die Coronapandemie die vorhandenen Defizite bezüglich der Lieferprobleme und der Verlagerung der Medikamentenproduktion aus Europa nach China und Indien aufgezeigt hätte. „I n Anbetracht des anhaltenden Mangels an wichtigen Opioiden und der sich verschärfenden Versorgungssituation müssen wir auf nationaler Ebene strategische Lösungen entwickeln“, forderte Prof. Eisner. „ Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem Hauptverband und den Sozialversicherungen ist dabei unerlässlich.“

20 Juni 2024 Hausärzt:in medizinisch

© shutterstock.com/funnyangel

Österreich unter den Schlusslichtern

Prof. Likar ging auf die Problematik ein, dass es sich für die Pharmakonzerne aufgrund der auf dem Markt vorhandenen Generika nicht mehr rentiere, ihre Produkte in Österreich zu verkaufen. Anders sehe die Situation etwa in Deutschland aus, wo es keinen Medikamentenmangel gebe, da das Nachbarland den Herstellern mehr bezahle. Österreich sei hinsichtlich der finanziellen Ausgaben für Medikamente unter den Schlusslichtern. „L eistung muss auch einen Preis und einen Wert haben dürfen“, brachte es Prof. Eisner auf den Punkt. „Wir können nicht Ramschmedikamente verabreichen. Dann höre ich auf als Arzt zu arbeiten.“

„Die Industrie hat bereits reagiert und einiges an Produktion nach Europa zurückgebracht“, zeigte sich Prof. Eisner zuversichtlich. Laut den Expert:innen seien jedoch langfristige Lösungen und nachhaltige Systemänderungen notwendig, um eine kontinuierliche und sichere

Medikamentenversorgung gewährleisten zu können. Die Expert:innen richteten ihren Appell an die österreichische Politik, vor allem auch an den Hauptverband und die Sozialversicherungsträger, die hier dringend handeln und die Versorgungssicherheit sowie die regelmäßige Lieferung notwendiger Medikamente vor wirtschaftliche Interessen stellen müssten. Nur so könne die Lebensqualität der Patient:innen sichergestellt werden.

Ohne Originalpräparat müsse ein Ersatzmedikament verabreicht werden, das u. U. aufgrund einer anderen Dosierung eine andere Wirkung bzw. Wirkungsdauer hätte. Das könne zu massiven Problemen und Komplikationen führen. Als Beispiele nannte OÄ Stromer die transdermalen Pflaster oder diejenigen Analgetika, die bei einer Trigeminusneuralgie zur Anwendung kämen. „ Sind diese Medikamente nicht lieferbar, müssen wir rotieren“, so OÄ Stromer. „ Der Patient ist in dieser Phase gefährdet, diesen horrenden Schmerz wieder zu erleiden.“

Hausärzt:in

„Dieser Mangel führt dazu, dass wir uns immer öfter von den leitlinienkonformen Standardtherapien entfernen müssen.“

OÄ Dr.in Waltraud Stromer

Abschließend hob Prof. Likar das Fortbildungsangebot in Österreich hervor, das ausgebaut wurde und mittlerweile neben Schmerzdiplomkursen sowie einer digitalen Fortbildungsreihe („ Pain Updates“) auch ein Schmerzzertifikat umfasst. „Wenn wir eine bessere Ausbildung haben, haben wir eine bessere Versorgung“, schlussfolgerte der Experte.

PA/JuF

* PK „Schmerzmittel müssen kontinuierlich verfügbar sein“, am 5.6.2024 im Vorfeld des 30. Wissenschaftlichen Kongresses der Österreichischen Schmerzgesellschaft, vom 6.-8.6.2024 im Congress Center Villach.

medizinisch

„Das eigene Risiko kennen“

Vorhofflimmern und Hypercholesterinämien als stille Gefahren, die sich aber mit guter (Primär-)Prävention in den Griff bekommen lassen

Prim.a Dr.in Anna Rab, Leiterin der Abteilung für Innere Medizin I mit Schwerpunkt Kardiologie, Nephrologie und Notfallmedizin, Kardinal Schwarzenberg Klinikum, und Privatordination in Klagenfurt, im Interview.

Hausärzt:in medizinisch 22 Juni 2024 © shutterstock.com/CalypsoArt

© privat

Quellen:

1 Statistik Austria, 2022; Sterblichkeit nach Todesursachen seit 1980.

2 Lima CEB et al., Ann Noninvasive Electrocardiol 2016; 21(3): 246-255.

3 Hindricks G et al., Eur Heart J 2021; 42(5): 373-498.

4 Rizas KD et al., Nat Med 2022; 28(9): 1823-1830.

5 Werhahn SM et al., ESC Heart Fail 2022; 9(1): 100-109.

6 Manrique-Acevedo C et al., Int J Obes (Lond) 2020; 44(6): 1210-1226.

7 Newman W et al., Br J Sports Med 2021; 55(21): 1233-1238.

8 Czypionka T et al., Institut für Höhere Studien: Research Report 2022.

9 heartscore.org

10 Mach F et al., Eur Heart J 2020;41(1): 111-188.

11 Mancia G et al., 2023; ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.

12 Jug B et al., Wien Klin Wochenschr 2009; 121: 700-706.

13 SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration, Eur Heart J 2021; 42(25): 2439-2454.

14 SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration, Eur Heart J 2021; 42(25): 2455-2467.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

NT-proBNP ist laut einer Studie sowohl bei Patient:innen mit VHF und struktureller Herzkrankheit (im Median 1.944 vs. 1.390 pg/ml) als auch bei jenen mit VHF, aber ohne eine solche Herzkrankheit (im Median 1.093 vs. 172 pg/ml) erhöht. VHF fungiert als unabhängige Determinante erhöhter

NT-proBNP-Werte.12

• SCORE2 und SCORE2-Older People (OP), welcher auch die Altersgruppen von 70 bis 89 Jahren abdeckt, eignen sich gut zur approximativen Einschätzung des individuellen Risikos, kardiovaskuläre Events zu erleiden.13,14

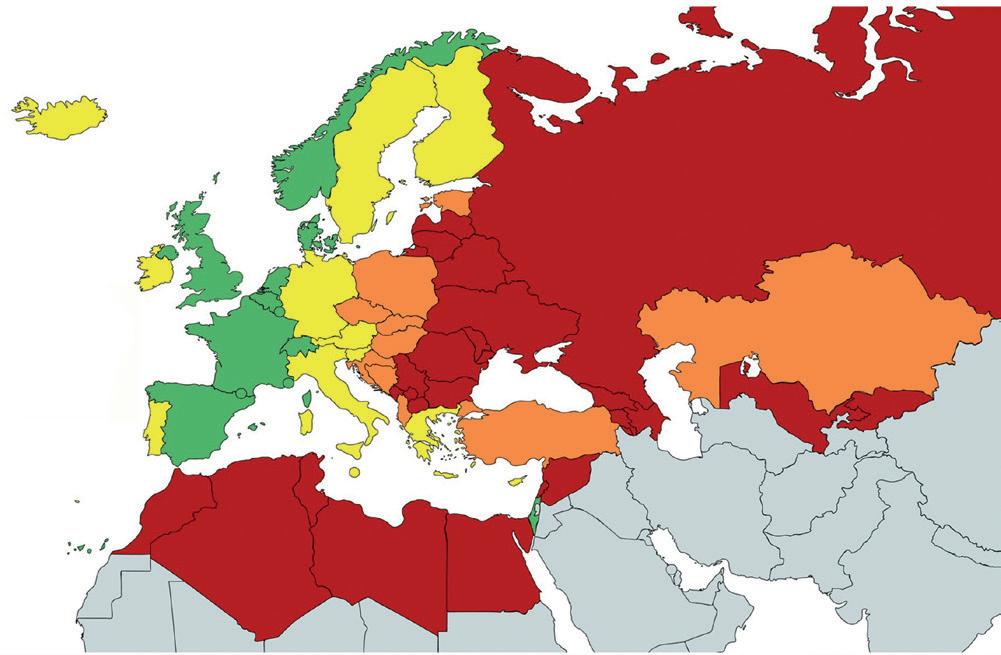

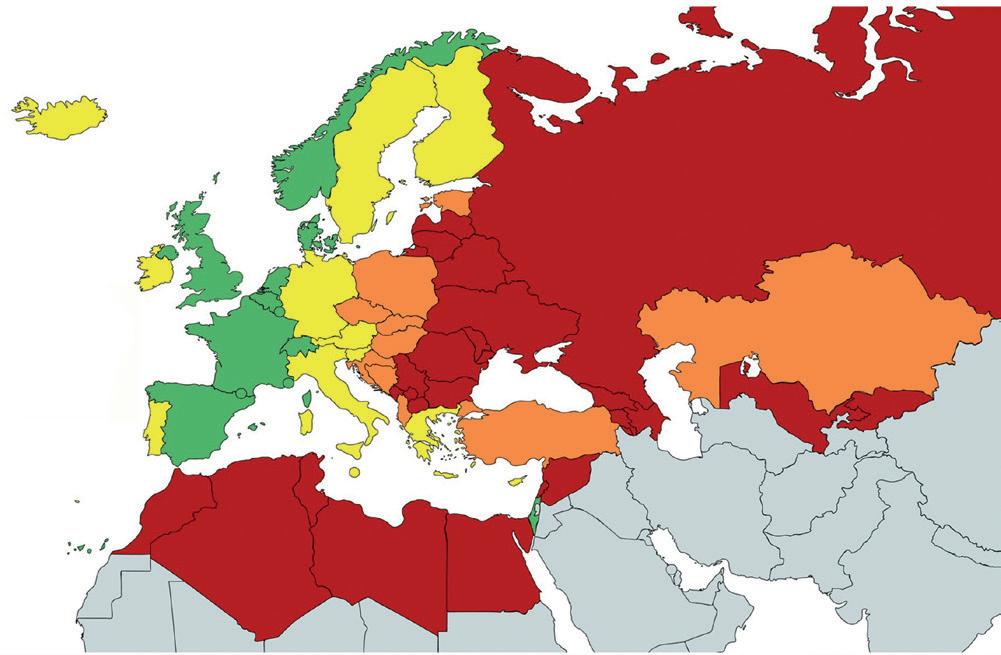

• Für Österreich gilt mit 100 bis < 150 kardiovaskulären Todesfällen pro 100.000

Einwohner:innen ein moderates Risiko als Ausgangsbasis für die Berechnungen, die hier vorgenommen werden können: heartscore.org13,14

Risikoregionen

Niedriges Risiko

Moderates Risiko

Hohes Risiko

Sehr hohes Risiko

Einteilung in 4 Risikoregionen nach standardisierter kardiovaskulärer Mortalität13

Hausärzt:in medizinisch 23 Juni 2024

Die steigenden Temperaturen infolge des Klimawandels machen vor allem Menschen mit Gefäßerkrankungen zu schaffen und wahrscheinlich wird die Anzahl der Betroffenen durch die Hitze zukünftig wachsen. Weiters sind Temperaturschwankungen mit einer erhöhten kardiovaskulären Erkrankungsschwere und Mortalität verbunden. Hinzu kommt, dass viele dieser Patient:innen bereits unter Vorerkrankungen leiden, die ihre Wärmeregulation beeinträchtigen. Fortgeschrittenes Alter, Medikamente und geringere Mobilität, welche es erschweren, an kühlere Orte zu gelangen, könnten dies verstärken. Die Folgen sind oft gravierend: Sie reichen von Bewusstseinsstörungen bis hin zu Herzrhythmusstörungen und Synkopen. Überdies werden Bypass- und Gefäßverschlüsse bei Betroffenen wahrscheinlicher.

Harmlose und gefährliche Beinödeme

Ein nicht seltenes Problem im Sommer stellen, vor allem für Frauen, Beinödeme dar. Bei Hitze sind diese meist darauf zurückzuführen, dass die Gefäße dilatieren, das Blut langsamer zirkuliert und die Venen durchlässiger werden, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Bei länger andauernden, plötzlichen oder einseitigen Schwellungen müssen andere Ursachen wie eine allgemeine

Überwässerung, etwa durch eine Herzbzw. Niereninsuffizienz oder einen Eiweißmangel, ausgeschlossen werden. Eine einseitige, schmerzhafte Beinschwellung kann auf eine Thrombose hinweisen, was rasches Handeln erfordert. Oftmals steckt hinter den Ödemen jedoch lediglich Bewegungsmangel.

Hitze und Tod

Sowohl österreich- als auch weltweit wird sichtbar, dass hohe Temperaturen nicht nur zu gefahrlosen Ödemen und lästigen Varizen führen. Im Jahr 2023 war die Woche mit den meisten Sterbefällen in Österreich im August und oft fiel Hitze mit einer steigenden Mortalität zusammen.1 Laut einer Studie, die 750 Standorte in 43 Ländern miteinbezog, sind weltweit jährlich mehr als fünf Millionen Todesfälle auf Extremtemperaturen zurückzuführen.2 In erster Linie sind Patient:innen mit kardialen Vorerkrankungen wie arterieller Hypertonie, koronarer Herzerkrankung oder Schlaganfall vulnerabel. Hitze führt also nicht nur zu harmlosen Venenproblemen, sondern beeinflusst auch das arterielle System. Um ein Beispiel zu nennen: Die häufigste Schlaganfallform ist der ischämische Insult. Durch hohe Temperaturen kommt es besonders bei älteren Personen, die ohnehin oft wenig trinken, zu einer Dehydratation. Sie erhöht die Vis-

kosität des Blutes, wodurch das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls steigt.

Versorgungsstrukturen anpassen

Gäbe es die globale Erderwärmung nicht, wären all diese Probleme geringer. Laut der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e. V. (DGG) braucht es, um den gesundheitlichen Risiken des Klimawandels zu begegnen, etwa eine Krankenhausreform: Notwendig seien Hitzeschutzpläne mit Handlungsempfehlungen z. B. für das sichere Erkennen von Risikopatient:innen, für eine kontrollierte Flüssigkeitszufuhr und für eine Anpassung der Medikation sowie die Einrichtung von Abkühlmöglichkeiten, so die Experten in einer Aussendung. Die meisten Kliniken und Praxen müssten sich auf die Veränderungen noch vorbereiten und bauliche Schritte setzen. Wie so oft gilt: Prophylaktische Vorkehrungen treffen, anstatt sich später den Folgen zu widmen. Das deutsche Gesundheitswesen ist laut den Experten für 5,2 Prozent der landesweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit bis zu 25 Prozent habe die Chirurgie einen relevanten Anteil am Ressourcenverbrauch der Kliniken. Durch das Angebot von Videosprechstunden, die die Anzahl der Autofahrten reduzierten, durch die Nutzung von wiederverwendbaren Produkten oder kleineren OP-Sets für weniger große Eingriffe sowie durch Mülltrennung könnte sich die CO2-Bilanz vieler Krankenhäuser verbessern. Weiters steuere eine Diät mit weniger Fett, Zucker, Fleisch und industriell verarbeiteten Lebensmitteln nicht nur der Erderwärmung entgegen, sondern wirke sich auch positiv auf Gefäßkrankheiten aus. Betroffene über die Vorteile für ihre Gesundheit sowie für das Klima aufzuklären, könnte deren Motivation für eine pflanzenbasierte Ernährung steigern.3 Wichtig seien eine gute Vorbereitung der Gefäßpatient:innen und die Begleitung beim Umgang mit den klimatischen Veränderungen.

Mara Sophie Anmasser Quellen:

1 Statistik Austria (2023).

2 Zhao Q et al., Lancet Planet Health. 2021 Jul;5(7): e415-e425.

3 klimawandel-gesundheit.de/planetary-health/ ernaehrung

Hausärzt:in medizinisch 24 Juni 2024

© shutterstock.com/AI

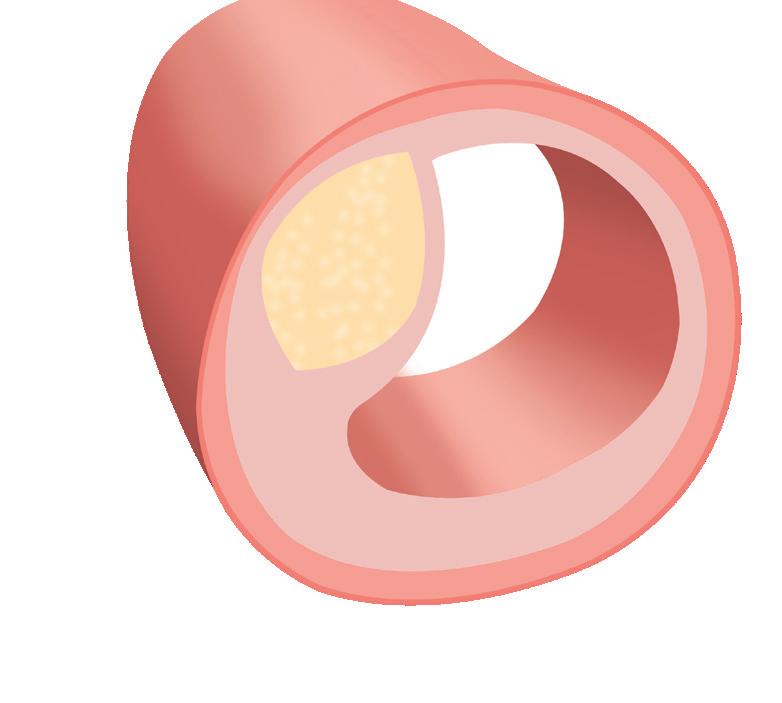

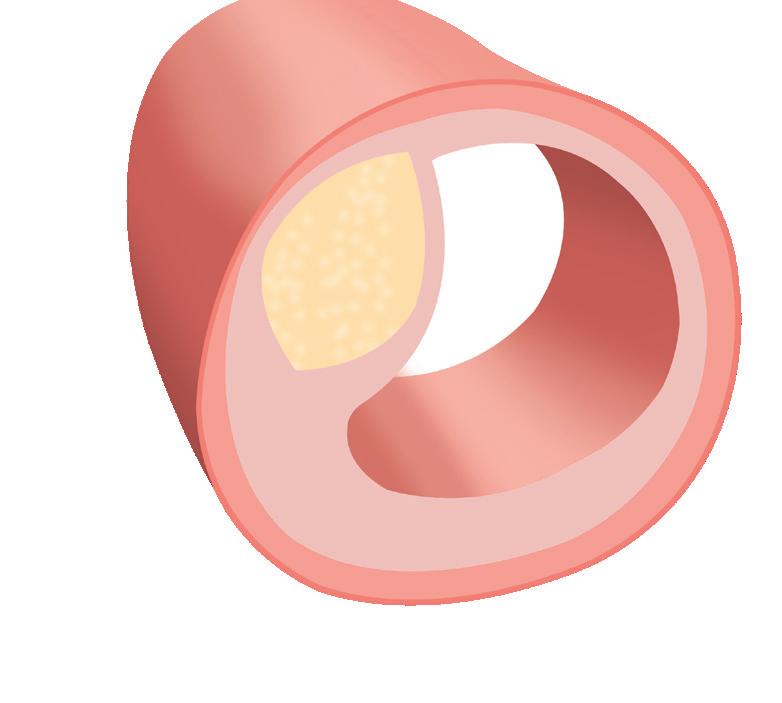

Verunreinigte Atherome

Epidemiologische

Studie zeigt: Durch Mikro- und Nanoplastik kann das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse steigen

„Während alle Augen auf die Klimakrise gerichtet waren, verschärfte sich die Plastikkrise heimtückisch“, macht der Epidemiologe Prof. Philip J. Landrigan, MD, MSc, Boston College, in einem Editorial aufmerksam.1 Plastikverschmutzung ist weltweit sogar in den entlegensten Winkeln anzutreffen – sie erstreckt sich von Bauernhöfen bis in Wüsten, von Berggipfeln bis in die Tiefsee, von den Tropen bis in die Arktis.² Im menschlichen Körper wurde Mikro- und Nanoplastik (MNP) bereits in zahlreichen Geweben nachgewiesen, z. B. in dem von Lunge, Plazenta, Darm, Leber, Milz und Lymphknoten.3,4 Vergangenes Jahr erfolgte auch ein Nachweis im Blut sowie im Herzen – einem Organ, das prinzipiell keine direkte Verbindung zur Umwelt hat.4

Eine im Frühjahr erschienene Ausgabe des New England Journal of Medicine beinhaltet nun eine Studie, die gezeigt hat, dass Mikro- und Nanoplastik mit unter in atherosklerotischen Läsionen der Blutgefäße enthalten ist. sei eine „bahnbrechende Entdeckun so Prof. Landrigan. Die Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf die menschliche Gesundheit waren bislang wenig untersucht. Mit der Publikation von Marfella et al. gebnisse einer epidemiologischen Stu die zur Verfügung, die aufzeigen, welche gesundheitlichen Folgen die zunehmen de MNP-Exposition haben könnte.

Erhöhte Entzündungsmarker

Die Forscher:innen von der Universität Kampanien „Luigi Vanvitel apel führten eine pros pektive, multizentrische Beobachtungsstudie mit Patient:innen durch, die aufgrund einer hoch gradigen, asymptoma tischen Karotisstenose einer Endarteriekto mie zugeführt wurden.

Insgesamt 304 Proband:innen konnten in die Studie eingeschlossen und 257 Personen über durchschnittlich 33,7 Monate nachbeobachtet werden. Die exzidierten Karotisplaques wurden auf elf verschiedene MNP untersucht.5

Bei 150 Patient:innen (58,4 %) ließ sich Polyethylen nachweisen, die mittlere Menge betrug 21,7 µg/mg Plaquegewebe. Polyvinylchlorid war bei 31 Patient:innen (12,1 %) messbar – in einer mittleren Menge von 5,2 µg/mg Plaquegewebe. Außerdem brachten elektronenmikroskopische Aufnahmen zutage, dass die MNP-Partikel nicht nur im amorphen Plaquematerial vorhanden waren, sondern auch innerhalb der Makrophagen. In Bezug auf die Entzündungsmarker IL-18, IL-1beta, IL-6 und TNF-alpha zeigte sich eine Korrelation zwischen ihrer Konzentration und der MNP-Menge in den Atheromen.5

Der primäre Endpunkt

FOKUS UMWELT MEDIZIN

Ein nichtletaler Myokardinfarkt bzw. Schlaganfall oder Tod jeglicher Ursache trat im Nachbeobachtungszeitraum bei 7,5 % der Patient:innen ohne nachweisbares MNP auf, hingegen bei 20 % der Personen mit gemessenem MNP. Die adjustierte Hazard Ratio von 4,53 mit einem 95-%-Konfidenzintervall von 2,00 bis 10,27 ist signifikant (P < 0,001).

Laut den Autor:innen belegen die Studienergebnisse zwar keine Kausalität, jedoch zeigten sie ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko bei Personen mit MNP in Karotisplaques nach 34 Monaten Follow-up auf.5 Prof. Landrigan gibt zu bedenken, dass die aktuelle Untersuchung dringende Fragen aufwerfe, etwa: Sollte MNP-Exposition als kardiovaskulärer Risikofaktor betrachtet werden? Welche weiteren Organe könnten gefährdet sein? Wie können wir die Exposition reduzieren? Und was können Mediziner:innen und Vertreter:innen anderer Gesundheitsberufe tun? Dem Arzt und Epidemiologen zufolge besteht der erste Schritt darin, anzuerkennen, dass Kunststoffe potenziell erhebliche Risiken bergen. Patient:innen sollten ermutigt werden, ihren Plastikgebrauch zu reduzieren, insbesondere Einwegprodukte betreffend. Der eigene Verbrauch bzw. jener der eigenen Institution sei zu hinterfragen. Letztlich gelte es, das sich in Entwicklung befindliche „Global der Vereinten Nationen

Anna Schuster, BSc

Anna Schuster, BSc

Landrigan PJ, N Engl J Med. 2024 Mar 7;390(10):948-950. MacLeod M et al., Science. 2021 Jul 2;373(6550):61-65. Landrigan PJ et al., Ann Glob Health. 2023 Mar 21;89(1):23. Yang Y et al., Environ Sci Technol. 2023 Aug 1;57(30):10911-10918. Marfella R et al., Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events NEngl J Med. 2024 Mar 7; 390(10):900-910.

Landrigan P et al., Lancet. 2023 Dec 16;402(10419):2274-2276.

Hausärzt:in medizinisch 26 Juni 2024

©

Hilfe bei Spastizität

Die Wahl der medikamentösen Therapie

EXPERTIN:

Univ.-Prof.in Dr.in

Michaela M. Pinter Leiterin des Departements für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Universität für Weiterbildung Krems

„Die Behandlung einer Spastizität nach Schlaganfall ist abhängig von der Läsionshöhe – zerebral oder spinal – und von der Verteilung der Spastizität über den Körper: fokal, multifokal, segmental und generalisiert“, hält Univ.-Prof.in Dr.in Michaela M. Pinter, Leiterin des Departements für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Universität für Weiterbildung Krems, fest. Eine individuelle NutzenRisiko-Abwägung sei bei der Wahl der medikamentösen Therapie zwingend notwendig.

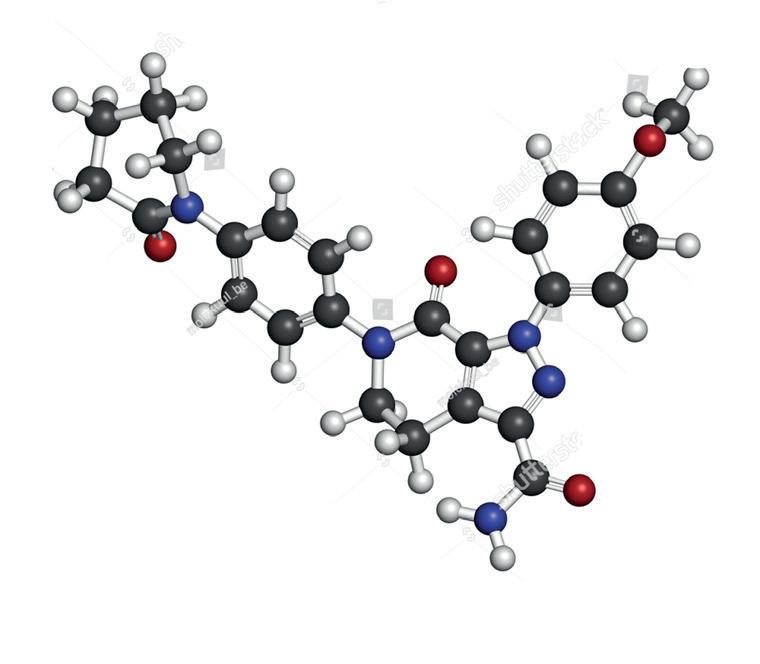

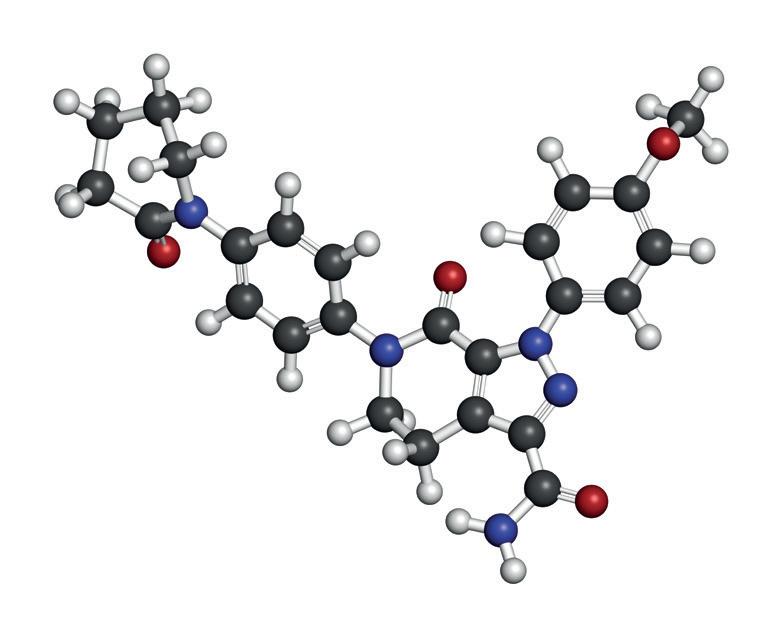

In den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) von 2023* werden zentral wirksame antispastische Medikamente wie Baclofen, Tizanidin, Tolperison, Clonazepam sowie THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) nur dann empfohlen, wenn physikalische Maßnahmen zu keiner suffizienten Kontrolle der Spastizität führen. Limitierend bei diesen Substanzen sind die systemischen Nebenwirkungen wie Sedierung, Antriebsverminderung, Ver schlechterung kognitiver Defizite und Schwächung funktionell relevanter Muskeln. „ I nsofern werden die oralen Antispastika, auch als Kombinationsbehandlung, bei generalisierter spastischer Tonuserhöhung mit dem Therapieziel eingesetzt, einschießende Spasmen zu reduzieren, die aktiv-passive Mobilisierung zu verbessern und

die Pflege der Betroffenen zu erleichtern“, weiß Prof.in Pinter.

BoNT A als Leitlinienempfehlung

Die Behandlung mit Botulinumtoxin A (BoNT A) wird laut DGN-Leitlinien bei fokaler, multifokaler und segmentaler spastischer Tonuserhöhung empfohlen, wenn eine funktions- oder alltagsrelevante spastische Bewegungsstörung vorliegt bzw. wenn die spastische Tonuserhöhung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Sekundärkomplikationen wie Kontrakturen führt. „Vor einer Behandlung mit BoNT A sind mit den Betroffenen und deren Angehörigen sowohl aktive als auch passive Therapieziele klar und nachvollziehbar zu definieren, um falsche bzw. zu hohe Erwartungen und daraus resultierende Enttäuschungen zu vermeiden“, gibt die Expertin zu bedenken.

* Hier geht es zur aktuellen Leitlinie:

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

� Der angeführte Behandlungs-Algorithmus – bei fokaler bis segmentaler Spastizität ist BoNT A indiziert, bei generalisierter Spastizität sind oral bzw. intrathekal applizierte antispastische Medikamente zu erwägen – sollte in der therapeutischen Strategiefindung berücksichtigt werden.

- Laut den DGN-Leitlinien ist die Behandlung mit BoNT A aufgrund eines besseren Nutzen-Risiken-Verhältnisses der Therapie mit oraler antispastischer Medikation vorzuziehen.

- Durch gezielte Applikation von BoNT A werden die Spastizität und die damit einhergehenden Schmerzen reduziert und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessert.

Indiziert ist BoNT A im Bereich der oberen Extremität bei adduzierter, innenrotierter Schulter, bei flektiertem Ellbogen, bei proniertem Unterarm, bei flektiertem Handgelenk und beim spastischen Faustschluss; im Bereich der unteren Extremität bei Hüftbeugerspastik, Adduktorenspastik, flektiertem Kniegelenk, Spitzfuß und spastischen Zehenkrallen. „ Neben der Identifikation der im spastischen Bewegungsmuster involvierten Muskeln und der adäquaten BoNT A Dosis, ist die gezielte anatomische Lokalisation der zu injizierenden Muskeln mit Elektromyographie (EMG), Stimulationskontrolle oder Ultraschall für einen optimalen Behandlungserfolg essenziell“, erklärt Prof.in Pinter. Wichtig sei, die Höchstdosis nicht zu überschreiten, da sonst systemische Nebenwirkungen, wie eine generalisierte Schwäche auch nicht injizierter Muskeln, auftreten können. „ A lternativ kann die intrathekale Gabe von Baclofen – durchaus in Kombination mit BoNT A – in Erwägung gezogen werden.“

KaM Hausärzt:in medizinisch 27 Juni 2024

Mangione

Rheuma betrifft mehr als nur die Gelenke

Die Mortalitätsrate liegt, je nach Erkrankung, um 25 bis 325(!) Prozent über jener einer Vergleichspopulation1

Im Vorfeld der Jahrestagung der europäischen Rheumatologie-Gesellschaft (EULAR) vom 12. bis 15. Juni in Wien, lud die Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR) zu einer Pressekonferenz ins Café Landtmann.* „R heuma ist nicht nur eine Gelenkerkrankung älterer Menschen, sondern ein Überbegriff für über 400 verschiedene Diagnosen und kann in jedem Lebensalter auftreten“, hob Assoc.-Prof.in Dr.in Helga LechnerRadner von der Abteilung für Rheumatologie am AKH Wien einleitend hervor. „Der Erkrankungsbeginn vieler entzündlich rheumatischen Erkrankungen liegt im jungen Erwachsenenalter“, führte die Leiterin der Sektion Wissenschaft der ÖGR weiter aus.

„Burden of disease“

Je nach Art kann die entzündliche Systemerkrankung lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge oder Niere betreffen und diese auch irreversibel zerstören. Darüber hinaus kommt es durch den chronischen Entzündungsprozess mitunter zu weitreichenden gesundheitlichen Folgen. „ So ist etwa das Herzinfarktrisiko eines Patienten mit Rheumatoider Arthritis bis zu 63 % und das einer Patientin mit Systemischem Lupus um bis zu 98 % höher als das der Vergleichspopulation“, hielt Prof.in LechnerRadner fest. Rheumapatient:innen haben ein dreifach erhöhtes Risiko, Lymphome oder Zervixkarzinome zu entwickeln, bis zu 60 % mehr Lungenkrebs oder 40 % mehr Melanome.2-5 Durch die Schwere der Erkrankung und die einhergehenden Komorbiditäten ist die Mortalitätsrate deutlich höher als in einer Vergleichspopulation – je nach Erkrankung um 25 bis 325(!) %.1 Dieser Mortality-gap sei bei jüngeren Patient:innen und Frauen noch dramatischer, so die Expertin. „ Eine frühe Diagnose und adäquate Behandlung sind daher unerlässlich, um die Belastung für die einzelne

Patient:in, als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen, zu verringen.“ Wie die Diagnose Diffuse systemische Sklerodermie ihren Alltag als berufstätige alleinerziehende Mutter veränderte und welche Einschränkungen und Hürden dadurch in der Bewältigung von Alltagssituationen auftraten, schilderte in der Folge Patientin Ariane Schrauf. Ihr Weg bis zur richtigen Diagnose und Therapieeinleitung im Alter von 42 Jahren war sowohl physisch als auch psychisch sehr belastend, zumal die Erkrankung derzeit nicht heilbar ist. Die Patientin sprach jedoch sehr gut auf die Therapie an, wodurch sich ihre Lebensqualität rasch und deutlich verbesserte. „ Zusätzlich wollte ich aktiv etwas gegen meine Bewegungseinschränkungen tun, so bin ich aufs Radfahren gekommen“, erzählte sie. Radsport sei für sie ein wichtiges Element der Selbstbestimmung und neben therapeutischen Übungen eine wertvolle Ergänzung ihrer medikamentösen Behandlung geworden.

Awareness & Bedarfsplanung

„I n den letzten beiden Jahrzehnten ist in der Rheumatologie ein außergewöhnlicher Wissenssprung gelungen. An den Meilensteinen der Forschung sind österreichische Wissenschaftler:innen maßgeblich beteiligt“, betonte Univ.-Prof.

Dr. Daniel Aletaha, Leiter der Klinischen Abteilung für Rheumatologie am AKH Wien. Als Ausdruck dieser internationalen Kompetenz stelle Österreich mit ihm heuer bereits zum zweiten Mal in der Geschichte den Präsidenten der EULAR und dürfe den jährlichen Kongress nach fast 20 Jahren wieder in Wien austragen. „ Darauf können wir sehr stolz sein!“

Dank der Forschung kommt heute ein großes Portfolio hochwirksamer Medikamente zum Einsatz. „ Für die Früherkennung und die frühe Therapie braucht es noch mehr Awareness für rheumatologische Erkrankungen und ausreichend gut ausgebildete Rheumatolog:innen sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich“, gab Priv.-Doz.in Dr.in Valerie Nell-Duxneuner, Präsidentin der ÖGR, last but not least zu bedenken. Derzeit stünden für die rund 300.000 Rheuma-Patient:innen nur knapp 300 Rheumatolog:innen zur Verfügung, von denen viele in den kommenden Jahren in Pension gehen würden. Hierauf müsse in der Bedarfsplanung unbedingt geachtet werden, damit auch in Zukunft alle Betroffenen im solidarischen Gesundheitssystem Zugang zu den notwendigen Therapien erhalten.

KaM

* PK „Brennpunkt Rheuma“ der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation, am 4.6.2024 im Café Landtmann, Wien.

Literatur:

1 Dadoniene J et al., Int J Environ Res Public Health. 2021;18(23):12338.

2 Clarke AE et al., Semin Arthritis Rheum. 2021;52(6):1230-41.

3 Ladouceur A et al., Curr Opin Rheumatol. 2019;31(6):678-81.

4 Simon TA et al., Arthritis Res Ther. 2015;17(1):212.

5 Beydon M et al., Lancet Reg Health Eur. 2023;35:100768.

Lesen Sie das Exklusiv-Interview mit den ÖGR-Expertinnen zum Thema Rheumapatient:innen bei niedergelassenen Ärzt:innen online auf Gesund.at:

Hausärzt:in medizinisch 28 Juni 2024

© Welldone Werbung und PR GmbH/APA-Fotoservice/Juhasz

Die Expert:innen (v. l. n. r.): Prof. Daniel Aletaha, Ariane Schrauf, Präs.in Valerie Nell-Duxneuner, Prof.in Helga Lechner-Radner.

Gesund.at

GYNÄKOLOGIE / UROLOGIE

Beleidigte Blase

Inkontinenz thematisieren und therapieren

Immer wieder Infekte

Menopause managen Was tun gegen Keime im Urin?

Interview mit Prof. Peter Frigo

DIALOG

© shutterstock.com/AI

„Das Wesentliche ist die Enttabuisierung“

Vorurteile und aktuelle Entwicklungen in der Therapie des klimakterischen Syndroms

HAUSÄRZT:IN: Welche Vorurteile bestehen nach wie vor rund um die Behandlung von klimakterischen Beschwerden?

Prof. FRIGO: Zu Beginn der Hormontherapie wurde quasi jede Frau in der Menopause mit Hormonen behandelt. Das hat sich 2002 durch die WHI-Studie und auch die Million Women Study relativiert. Seitdem sind das erhöhte Brustkrebsrisiko einer Östrogentherapie und auch das relativ geringe Risiko einer Progesterontherapie bekannt. Wichtig ist jedenfalls eine sorgfältige Anamnese. Im Zweifelsfall sollte man vorsichtig sein – z. B. einen BRCATest veranlassen und nur kaum oder sehr eingeschränkt Hormone verordnen. Generell führten diese Studien zu einer Verunsicherung und waren eine deutliche Ermahnung zur Vorsicht und gründlichen Aufklärung über die Hormonersatztherapie. Eine Folge war auch die Indikationseinschränkung, sodass eine Hormontherapie nur beim schweren klimakterischen Syndrom angewendet werden sollte. Die einzige Ausnahme ist eine primäre Ovarialinsuffizienz. Ansonsten sollte die moderne Hormontherapie zeitlich begrenzt erfolgen, da wir wissen, dass das Mammakarzinomrisiko nach fünf und nach zehn Jahren deutlich steigt. Eine Hormontherapie von unter fünf Jahren rund um die Menopause gilt als ideal.

Was unterscheidet die moderne von der früheren klassischen Hormontherapie? Früher wurden Hormontherapien als Anti-Aging-Mittel oder Knochenschutz angesehen. Das hat sich relativiert, da es mittlerweile andere Osteoporosemedikamente gibt, allen voran Vitamin D – und dem Altern kann man am besten mit gesunder Ernährung und Sport trotzen. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Gewicht: 10 Kilo Übergewicht erhöhen das Brustkrebsrisiko deutlich mehr als jede Hormontherapie.

Bei welchen Beschwerdemustern reichen zunächst sanfte Mittel aus der Apotheke?

Gegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche können Salbeiextrakte und Östrogenersatzpräparate wie Soja, Rotklee oder Traubensilberkerze helfen. Bei Schlafstörungen hat sich Baldrian bewährt, der quasi ein natürliches Valium ist. Lavendelöl wird auch gerne angewendet, wobei die Wirkung nicht so stark ist. Besonders bei Einschlafstörungen wird Melatonin in der internationalen Dosierung von 3 mg empfohlen. Bei Durchschlafstörungen hat sich die Serotoninvorstufe 5-Hydroxytryptamin (5-HAT) als hilfreich erwiesen, wobei ein echtes Schlafmittel bei Durchschlafstörungen fast nicht ersetzbar ist. Das klassische „Schlafmittel“ aus der Hormonecke ist das Progesteron. Ein Mangel beginnt manchmal bereits mit 40 Jahren und kann ebenfalls zu Schlafstörungen führen. Hier kann man mit bioidentem Progesteron arbeiten, in Tablettenform, als 3-prozentige Progesteroncreme oder als Vaginalsuppositorium, das vor allem zwischen 40 und 50 Jahren – in der sogenannten Perimenopause – wirksam ist.

Warum sind individuelle Hormonrezepturen wichtig?

Die Wiener Medizinische Schule oder Wiener Hormonschule hat seit den Anfängen der Hormontherapie immer den Hormonstatus analysiert und ein Blutbild gemacht: zu Therapiebeginn und dann nach einigen Wochen bis Monaten. Diese großen Studien, die uns mehr oder weniger die Hormontherapie ausreden wollten, wurden allesamt mit Patientinnen durchgeführt, die ein sehr starkes Östrogen bekommen haben, ohne dass man je geschaut hat, ob sie tatsächlich einen Mangel haben.

Wann sollte ein Hormonstatus erstellt werden?

Gemäß internationalem Standard am 3. bis 5. Zyklustag bei einem regelmäßigen Zyklus oder bei besonderen Fragestellungen wie Kinderwunsch zur Ovulation. In der Menopause kann der Hormonstatus zu jedem Zeitpunkt erhoben werden.

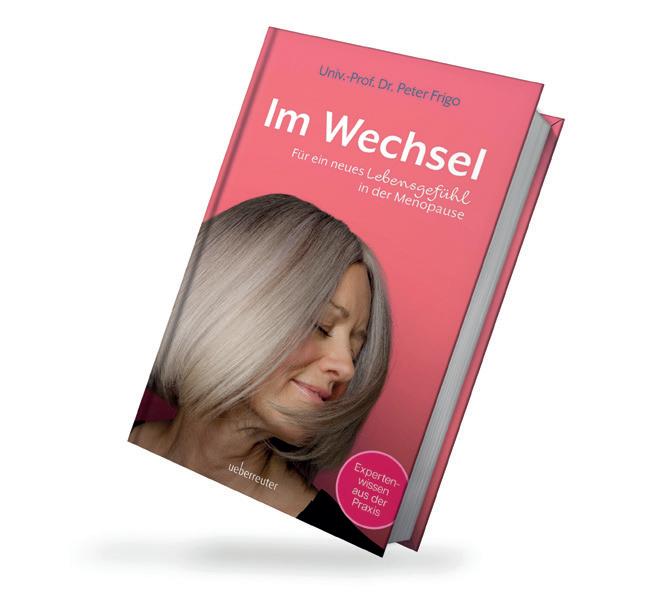

Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo, Leiter der Hormonambulanz an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH Wien, Gründungsmitglied der Österreichischen Menopausegesellschaft, im Gespräch.

Wann können bioidente Hormone eine gute Alternative sein? Und wie umstritten ist der Begriff an sich eigentlich?

Ich finde, der Begriff ist ein bisschen irreführend, aber ich würde trotzdem sagen, man weiß, was damit gemeint ist, nämlich: zurück zur Natur, zur reinen Substanz, zur Natürlichkeit. Es wird versucht, möglichst natürliche Substanzen und möglichst wenige Hormone zu verwenden.

X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp

Im Wechsel Für ein neues Lebensgefühl in der Menopause

Von Peter Frigo

Carl Ueberreuter Verlag 2023

Hausärzt:in DIALOG Gyn/Uro 30 Juni 2024

© Sabine

Hauer

Was sollten Ärzt:innen in Bezug auf das Window of Opportunity wissen und den Patientinnen kommunizieren?

Das Zeitfenster, in dem eine Hormontherapie das Herzinfarktrisiko reduzieren kann, gibt es in den Jahren vor oder direkt nach der Menopause. Es ist wichtig, diese Chance zu nutzen, aber auch die Therapie abzubrechen, wenn Risikofaktoren wie eine Arteriosklerose auftreten. In dem Zeitraum ist eine Hormontherapie sinnvoll, aber wenn eine Frau eine Koronarstenose hat und einen Stent braucht, sollte man relativ bald mit den Hormonen aufhören.

Wie kann sich die Kombination von Schulmedizin und Alternativmedizin gestalten?

Ärzt:innen sollten für beide Ansätze offen sein und individuell behandeln. Die Lösung ist, beides zu kombinieren, z. B. nimmt man gegen die Schlafstörung Ampaladran und gegen die Hitzewallungen Östrogen – eine gute Kombination, da Soja die Brust sogar ein bisschen schützt.

Sie haben bereits einige klimakterische Beschwerden aufgezählt. Sind Regelschmerzen in den Wechseljahren noch ein Thema?

Ja, in der Pre- oder Perimenopause können Regelschmerzen durch Progesteronmangel auftreten. Zuerst fällt das Progesteron ab, in der Menopause das Östrogen. Ebenjener Progesteronabfall verursacht diese Wallungen, führt zu Schlafstörungen und zu PMS. Es kommt zu einer Regelintervallverkürzung, sodass die Blutungen öfter vorkommen und stärker sind. Auch die Schmerzen können intensiver sein, bis sie dann unregelmäßig werden und irgendwann aufhören. Die Behandlung erfolgt mit Gestagengaben, mit denen die Beschwerden ganz gut aufgefangen werden.