Die Sichelzellerkrankung ist auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch Formverändert Praxiswissen: Kinderund Jugendrehabilitation

Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche

Die Sichelzellerkrankung ist auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch Formverändert Praxiswissen: Kinderund Jugendrehabilitation

Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche

Zu Christi Himmelfahrt spielte Ö3 den ganzen lieben Tag lang Hits der 80er-Jahre. Zugegeben, ich höre diese Songs nach wie vor mit Freude. Und ja, ich erinnere mich gerne an die Zeit meiner Jugend zurück. Auch wenn damals meinem Gefühl nach bei Weitem nicht alles besser war als heute. Beispiel Drogen, weil sich diesem Thema die Coverstory unserer druckfrischen Ausgabe der Hausärzt:in widmet. Sowohl Liedertitel wie „Ganz Wien (… ist heut auf Heroi n“) als auch der Film und das Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ begleiteten uns Teenager in den 1980er-Jahren und flößten uns durchaus Respekt ein, vor allem in Hinblick auf harte Drogen wie Heroin. Die Punk- und Drogenszene war für uns damals in Wien vorrangig am Karlsplatz „sichtba r“. Auf unseren Ausflügen mit der Bim in Richtung Kärntner Straße beäugten wir sie dezent neugierig. Gefürchtet haben wir uns nicht wirklich. Man wurde beim Vorbeigehen maximal um ein paar Schillinge angeschnorrt. Und dafür waren wir als 15-/16-Jährige sicher nicht die Hauptzielgruppe.

Erschreckend ist: Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre starben laut Medienberichten pro Woche zwischen zehn und 14 Personen am Karlsplatz an einer Drogenüberdosis. Zu dieser Zeit gab es noch keine Substitutionstherapie. Durch die Einrichtung einer Schutzzone und die Übersiedelung der Beratungsstelle in die Nähe der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße kam es schließlich zu einer weitgehenden Verdrängung der „Junkies“ weg vom Zentrum, mehr in die Peripherie.

Unter dem Motto „Wien zwischen Drogensucht und Obdachlosigkeit“ werden heute übrigens eigene Stadtrundgänge in der Gegend rund um den Karlsplatz angeboten, bei denen Guide Martin Einblicke bietet, wie er – vom Land kommend – auf den Straßen der Bundeshauptstadt „mit Drogen und Alkohol durchs Leben glitt, um schließlich an Ersatzdrogen hängenzubleiben“.

Schüler:innen können sich bei Suchtpräventionsvorträgen intensiv mit der Problematik Drogenabhängigkeit auseinandersetzen (wienernimmerland.at).

Das Thema Sucht hat natürlich nicht an Relevanz verloren. Dass es der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zufolge (emcdda.europa.eu) heute so viel Kokain und Heroin in Europa am Markt gibt wie nie zuvor, hat mich aber doch überrascht. Nach Cannabis zählt Kokain zu den am häufigsten verwendeten Drogen. Mit einer geschätzten Verbreitung von 6,2 Prozent bei Erwachsenen soll Österreich sogar noch über dem EU-Durchschnitt liegen. Heroin ist das am häufigsten konsumierte illegale Opioid in Europa und auch die Droge, die für einen Großteil der mit illegalem Drogenkonsum verbundenen Gesundheitsbelastung verantwortlich ist. Im Vergleich zu früher kommt in manchen Ländern mittlerweile aber synthetischen Opioiden eine bedeutendere Rolle zu.

Unsere aktuelle Titelgeschichte beschäftigt sich mit Suchterkrankungen in der ärztlichen Praxis (ab S. 12). Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle psychiatrischer Komorbiditäten. Denn nicht selten wird ein Substanzkonsum als „Selbstmedikation“ eingesetzt: etwa Alkohol bei Angstsymptomen oder Kokain im Kontext der AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung. Ein spannendes Detail: Ca. 50 Prozent der Patient:innen mit einer Suchterkrankung erfüllen laut unseren Gastautor:innen die Kriterien einer ADHS, wobei eine adäquate Behandlung häufig auch mit einer Reduktion des Substanzkonsums einhergeht. Im ersten Teil unseres Themenschwerpunkts stehen Alkohol, Benzodiazepine und Opioide im Mittelpunkt: Welche Besonderheiten sind in puncto Diagnose, Entwöhnung und Behandlung zu beachten? In einem geplanten zweiten Teil wird der Fokus auf Psychostimulanzien und Verhaltenssüchten liegen.

Eine spannende Lektüre nach dieser kurzen Zeitreise wünscht Ihnen

Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

06 Reisediarrhoe muss nicht sein Mit einigen Maßnahmen lässt sich das Risiko senken

09 Ein bidirektionaler Zusammenhang Psychosomatische Aspekte bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

16 „Die Neurobiologie hinter der Angst“ Angsterkrankungen aus Sicht der Psychiatrie und der Neurowissenschaft

18 Therapieansprechen auf Triptane

Migräne: Rezente Studie identifiziert Unterschiede in Wirksamkeit und Verträglichkeit

20 Hürden der Versorgung überwinden

Die ÖDG will sich mit dem niedergelassenen Bereich intensiver vernetzen

21 Gut leben – trotz spastischer Bewegungsstörung

Wundversorgung: Noch Luft nach oben im österreichischen Gesundheitssystem.

22 „Eine gute Orientierungshilfe“ Ein WORDRAP zur Praxisrelevanz der Leitlinie „Sekundärprophylaxe des ischämischen Schlaganfalls“

24 Operieren? Und wenn ja, wie? Die Behandlung chronisch venöser Insuffizienz

26 Das individuelle Risiko bestimmt die Therapie Die neue Österreichische

Osteoporose-Leitlinie: Teil 2

28 Forschung in vollem Gange Pulmonale Hypertonie – die Lebensqualität und Lebenserwartung Betroffener steigern

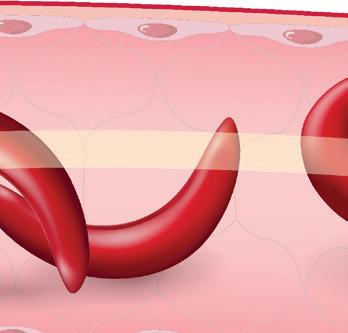

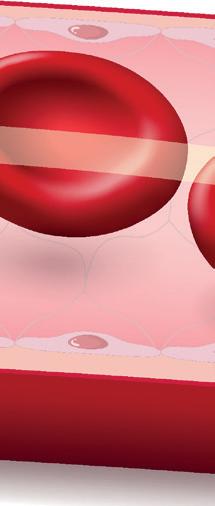

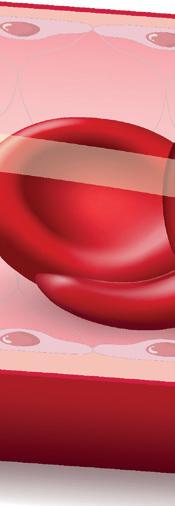

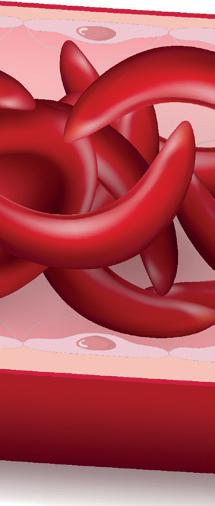

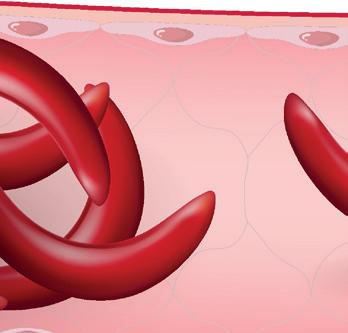

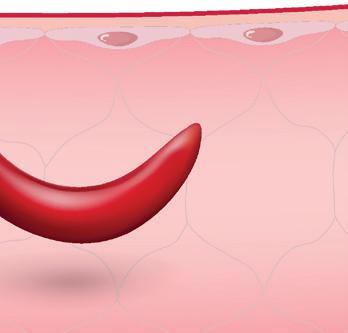

30 Formverändert

Die Sichelzellerkrankung ist auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch

12 Kreislauf der Abhängigkeit Suchterkrankungen in der Praxis: Eine wirksame Behandlung erfordert multidimensionale Ansätze

DIALOG Pädiatrie

34 Alarm in Babys Darm Abdominalschmerzen bei Kindern: vorbeugen, diagnostizieren und behandeln

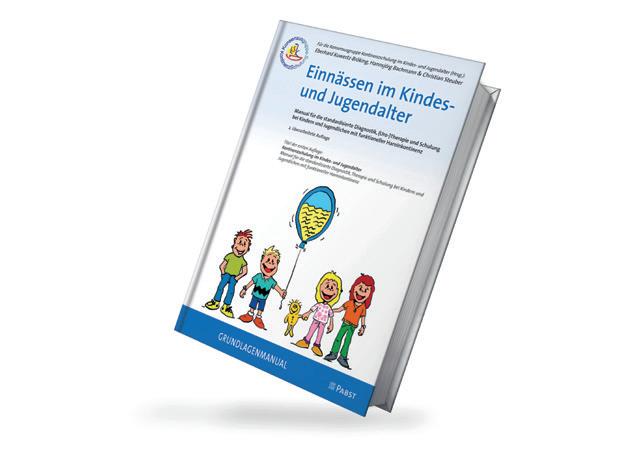

38 Der Traum vom Trockenwerden … Primäre Enuresis nocturna: differenzierte Diagnostik und sorgfältige urotherapeutische Beratung

41 DFP Praxiswissen: Kinder- und Jugendrehabilitation in Österreich Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche – von Onkologie bis Mental Health

46 „Auch nicht neurologische Manifestationen beachten“ Früherkennung der Friedreich-Ataxie

48 Gestörter Eisenstoffwechsel Mangelerscheinungen ernst nehmen

51 Kindern Schmerzen ersparen Wann Analgetika ihre Berechtigung haben

52 Psyche im Ausnahmezustand Wie „Gesund aus der Krise“ Kindern und Jugendlichen hilft, Probleme hinter sich zu lassen

54 Hausstaubmilbenallergie erhöht Asthmarisiko Studie aus Deutschland bestätigt Prädiktoren für langfristige Atemwegsprobleme

56 Wunden als Stiefkind des Gesundheitssystems Eine Ludwig-BoltzmannForschungsgruppe zeigt Missstände auf

58 Pollen und Unwetter: Eine potenziell gefährliche Kombination Verstärkte Belastung für Asthma- und Allergiepatient:innen bei Gewitter

60 Die kleinen Helfer der Allergene Bakterien dienen als Adjuvantien bei Hausstaubmilbenallergie

61 Die Top-Lipidregulatoren nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA

62 SPRECHStunde „Sportwissenschaftliche Beratung wegen Sozialer Medien obsolet?“

64 Termine Aktuelle Kongresse und mehr

67 Entlastend fürs Gesundheitssystem Expert:innendiskussion zum Ausbau des öffentlich finanzierten Impfprogramms

64 Impressum extra

Mit einigen Maßnahmen lässt sich das Risiko senken

Sie sind im Normalfall nicht gefährlich, dafür aber umso lästiger: Magen- und Darmerkrankungen im Urlaub. Laut Daten des US-amerikanischen Center for Disease Control (CDC) sind 30-70 % der Reisenden davon betroffen. Dabei ließe sich das Erkrankungsrisiko mit einigen Vorsichtsmaßnahmen deutlich verringern.1

Dass diese Zahlen so hoch sind, ist nicht verwunderlich. Denn bei Tourist:innen haben endemische Erreger bekanntlich leichtes Spiel, weil Erstere im Gegensatz zu den Einwohner:innen keine Antikörper gegen sie haben. Darüber hinaus sind gastrointestinale Pathogene in vielen Urlaubsdestinationen weiter verbreitet als hierzulande, weil ihnen der schlechtere Standard der Abwassersysteme, Trinkwasserversorgung und Sanitäranlagen sowie unterbrochene Kühlketten die perfekten Bedingungen bieten. Die große Mehrheit der Pathogene stellen Bakterien dar (80-90 %), unter ihnen führend ist wiederum das enterotoxigene E. coli, gefolgt von Campylobacter jejuni, Shigella spp. und Salmonella spp. Fälle mit viralen Erregern machen etwa 5-15 % aus. Das historisch am weitesten verbreitete Rotavirus ließ sich durch die routinemäßige Immunisierung eindämmen, das hochinfektiöse Norovirus hingegen, das nicht nur über Lebensmittel, sondern auch direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ist notorisch für Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen verantwortlich.1

Weil eine Reisediarrhoe für gewöhnlich mild verläuft und selbstlimitierend ist, erübrigt sich eine medikamentöse Behandlung häufig. Der Durchfall sollte nach drei bis sieben Tagen von selbst abklingen. Nur bei anhaltendem, schwerem Durchfall sind Antibiotika nötig, wobei diese bei manchen Erregern, etwa Salmonella, nicht wirksam sind. Antimikrobielle Medikamente sollten daher nur verabreicht werden, wenn der Erreger bekannt ist. Auch nicht-antibiotische Arzneien sind verfügbar, so etwa Bismutsubsalicylat, ansonsten bieten sich Antimotilitätsmedikamente an, um Durchfall und Erbrechen symptomatisch zu lindern.2

Das größte Risiko bei Reisedurchfall geht vor allem in heißem Klima vom Flüssigkeitsverlust aus. Die Dehydratation nimmt zwar meist keine gefährlichen Ausmaße an, dennoch sollte sofort mit dem Flüssigkeitsersatz begonnen werden. Bei leichtem bis mittelschwerem Durchfall sind Fleischbrühe oder Bouillons ausreichend, bei schweren Fällen sollten orale Ersatzflüssigkeiten (Oral Rehydration Solution, ORS) gegeben werden, die eine besonders hohe Salzund Kohlenhydratkonzentration haben. Die Standardmischung der WHO ist als Pulver rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und kann also schon ins Urlaubsland mitgenommen werden. Bei Bedarf kann die Patient:in das Pulver selbst in nicht kontaminiertem Wasser lösen und trinken. Intravenöse Rehydratation ist damit nur noch sehr selten notwendig.3

Prävention ist der beste Schutz

Bekanntlich gibt es Risikogruppen, für die eine Reisediarrhoe gefährlich werden kann. Darunter fallen etwa Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Personen mit Darmentzündungen. Auch die Einnahme von Antazida wirkt sich negativ aus. Viele gastrointestinale Erreger sind nämlich sensitiv gegen Magensäure, diese bietet daher einen guten Schutz gegen Infektionen. Für besonders gefährdete Personen kann auch eine prophylaktische Antibiotikagabe sinnvoll sein. Grundsätzlich ist davon allerdings abzuraten. Denn langfristig zerstören Antibiotika die Darmflora und damit eine wichtige körpereigene Barriere gegen Pathogene. So erhöht sich das Infektionsrisiko in Bezug auf resistente Stämme. Menschen, die auf diese Prophylaxe angewiesen sind, müssen deshalb immer auch ein zweites Medikament mit einem alternativen Wirkstoff mitnehmen, um diesen notfalls wechseln zu können. In jedem Fall gilt, dass sich Reisende am besten durch Vorbeugung schützen. Gegen die meisten dieser Pathogene gibt es keine Impfung, deshalb sollten bestimmte Hygienemaßnahmen befolgt werden: Idealerweise wird jeglicher Kontakt mit lokalem Wasser vermieden. Es sollte also kein Leitungswasser getrunken werden, Nahrungsmittel, die mit lokalem Wasser gewaschen wurden, sollten gekocht oder geschält und um Lebensmittel von Straßenhändler:innen generell ein Bogen gemacht werden. Hat man keine Gelegenheit, sich vor

dem Essen die Hände zu waschen, kann man sich mit Desinfektionsmitteln behelfen.1

Die Welt erlebt aktuell eine in den letzten Jahrzehnten beispiellose Choleraepidemie. Zwischen 2021 und 2023 haben sich die Fallzahlen verdreifacht, selbst in Ländern, in denen es seit Jahren keine Cholerafälle mehr gab, tritt die Krankheit nun wieder auf.4 Die Lage ist so dramatisch, dass inzwischen ein weltweiter Impfstoffmangel herrscht.5 Für Tourist:innen ist das Risiko, sich mit Cholera zu infizieren, aber verschwindend gering, die Wahrscheinlichkeit liegt laut Österreichischem Impfplan bei 1 : 3 Millionen.6 Die meisten Choleraausbrüche finden derzeit nämlich in Kriegsgebieten oder anderweitig politisch sehr instabilen Regionen wie zum Beispiel Syrien, Somalia oder Haiti statt, die nicht unbedingt zu beliebten Reisedestinationen zählen. Und auch wenn man im Urlaub einmal in ein Choleragebiet geraten sollte, ist das Ansteckungsrisiko sehr gering, für eine Infektion ist nämlich ein großes Inokulum erforderlich. Grundsätzlich lässt sich Cholera außerdem sehr gut behandeln, sodass der Flüssigkeitsverlust meist keine gefährlichen Ausmaße annimmt. Es ist für Urlaubsreisende also nicht notwendig und auch nicht empfohlen, sich vor Reiseantritt gegen Cholera impfen zu lassen. Der in Österreich verfügbare Impfstoff Dukoral ist in erster Linie für die Verwendung in Flüchtlingsunterkünften und im

Rahmen von Katastropheneinsätzen vorgesehen.7

Am besten schützen können sich Urlaubende mit den allgemeinen Maßnahmen gegen Reisediarrhoe, auf der Website des ECDC (European Center for Disease Control) sind außerdem aktuelle lokale Choleraausbrüche angeführt.8

FeliciaSteininger

Quellen:

1 Connor B, CDC Yellow Book 2024.

2 Bush L et al., MSD Manual, Apr 2022.

3 Cellucci M, MSD Manual, Apr 2023.

4 WHO, External Situation Report n. 9, 07.12.2023.

5 Pawar P, Science, 27.02.2024.

6 Impfplan Österreich 2023/2024.

7 ages.at/mensch/krankheit/krankheitserregervon-a-bis-z/cholera#c7247

8 ecdc.europa.eu/en/cholera/threats-and-outbreakscholera

GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Mag.a Bettina Keip

Klinische und Gesundheitspsychologin, Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik, MedUni Wien

Ao. Univ.-Prof. Dr. Clemens Dejaco Leiter der Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik, MedUni Wien

Beeinflussen Psyche und chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) einander? Die Antwort lautet: Ja. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen betreffen nicht nur den Körper – in Form von Entzündungen im Verdau-

ungstrakt, Schmerzen und Durchfällen –, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit. Dies beginnt in der Regel schon in jenem Moment, in dem Betroffene die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erhalten.

Nach der Diagnosestellung empfinden viele Patient:innen zunächst Überforderung, Verzweiflung, Angst und Kontrollverlust. Viele Fragen kommen auf, die sowohl die körperliche Gesundheit als auch den psychosozialen Lebensalltag betreffen: Was bedeutet chronisch – ein Leben lang oder unheilbar? Wie wird mein soziales Umfeld (Partner:in, Freund:innen, Arbeitgeber:in) darauf reagieren? Bin ich noch ausreichend leistungsfähig für Kinder, Karriere und Sport? Die Belastungen bei chronisch

entzündlichen Darmerkrankungen sind vielfältig. Sie beinhalten neben der Wahl der Ärzt:in und der geeigneten Therapie auch die Auseinandersetzung mit tabuisierten und schambehafteten Beschwerden wie Blähungen, vermehrten Stuhlgängen, Stuhlinkontinenz und Toilettensuche. Zudem besteht häufig die Sorge, selbst etwas falsch gemacht zu haben, bis hin zu ausgeprägten Schuldgefühlen. Nicht selten kommt es zu krankheitsbedingten Unterbrechungen bzw. einem Abbruch der Ausbildung oder Berufstätigkeit und in der Folge zu finanziellen Problemen und sozialem Rückzug.

Ungefähr ein Drittel der Betroffenen weist aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit CED sogar Symptome von posttraumatischem Stress auf. Ausschlaggebend hierfür sind die Schwere des Krankheitsverlaufs, die

„Ungefähr ein Drittel der Betroffenen weist aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit CED sogar Symptome von posttraumatischem Stress auf.“

Anzahl der Krankenhausaufenthalte und Operationen sowie die Erfahrungen, die Patient:innen im Rahmen ihres stationären Krankenhausaufenthalts machen. Besonders die Notwendigkeit einer Ileostomie-Operation, eines ileoanalen Pouchs oder eines Aufenthalts auf der Intensivstation erhöhen das Risiko in Bezug auf posttraumatischen Stress.1

Aber nicht nur die körperliche Erkrankung hat Einfluss auf das Wohlbefinden

und die Lebensqualität der Betroffenen. Umgekehrt hat auch das psychische Befinden Einfluss auf den Körper und den Krankheitsverlauf. Die Darm-HirnMikrobiom-Achse stellt die biologische Grundlage der Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche dar. Aktuelle Studien beschäftigen sich mit der Rolle der Darm-Hirn-Mikrobiom-Achse im Rahmen des Verlaufs von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und beschreiben einen bidirektionalen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen (Angsterkrankungen und Depression) und CED sowie einen Einfluss von subjektivem Stresserleben auf den Verdauungstrakt.2-4 Unter Beteiligung der Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, des autonomen und des enterischen Nervensystems kann psychischer Stress unter anderem das Immunsystem beeinflussen, Entzündungen begünstigen und die intestinale Epithelbarriere verändern.5,6

Mehr als ein Drittel der CEDPatient:innen weisen Symptome einer Angsterkrankung oder Depression auf. Studien zeigen: Einerseits erhöht eine aktive CED das Risiko, eine Angsterkrankung zu entwickeln, andererseits beeinflusst eine vorhandene Angsterkrankung oder Depression den Verlauf der CED negativ. Das Vorliegen einer Angsterkrankung bzw. Depression steht in Zusammenhang mit einem erhöhten Bedarf an Eskalation der medikamentösen Therapie, einer erhöhten Hospitalisierungsrate, einer vermehrten Anzahl von Besuchen in der Notaufnahme sowie einem höheren Risiko aktiver klinischer Krankheitsschübe, kürzerer Remissionsphasen und operativer Eingriffe.2-4,7,8 Ebenso wird ein Konnex zwischen psychologischen Faktoren wie Angst, Depression und subjektivem Stresserleben und der Nonadherence bezüglich der notwendigen medikamentösen Therapie beschrieben.9-11

Die Beobachtung des Zusammenwirkens von Körper und Psyche hat im Be-

Gastautor Prof. Dejaco war Vortragender bei der Fachtagung Psychosomatik, 12. April 2024, Landesklinikum Baden-Mödling.

reich der Gastroenterologie bereits eine lange Geschichte. Schon 1930 wurde ein Zusammenhang zwischen emotionalen Störungen und dem Beginn der Symptome von Colitis ulcerosa beschrieben.12 Die Annahme einer spezifischen prämorbiden Krankheitspersönlichkeit bei CED – rigide, ängstlich, zwanghaft, affekt- und aggressionsgehemmt etc. – ist jedoch weder zeitgemäß, noch konnte diese in kontrollierten Studien verifiziert werden. Sie führte allerdings zu einer Stigmatisierung Betroffener. Bis heute gültig ist stattdessen das – auf Prof. George Engel (1977) zurückgehende – biopsychosoziale Modell, welches das Befinden eines Menschen als Ergebnis der Wechselwirkungen körperlicher, seelischer und sozialer Faktoren in seiner Lebenswelt versteht. Psychosoziale Faktoren können demnach potenziell in jeden Krankheitsprozess einfließen und Prädisposition, Beginn und Verlauf einer Erkrankung beeinflussen.13

Literatur:

1 Taft TH et al., Inflammatory bowel diseases 25.9 (2019): 1577-1585.

2 Mikocka-Walus A et al., JGH Open 4.2 (2020): 166-171.

3 Fairbrass KM et al., Gut 71.9 (2022): 1773-1780.

4 Barberio B et al., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 6.5 (2021): 359-370.

5 Mawdsley JE, Rampton DS, Gut 54.10 (2005): 1481-1491.

6 Brzozowski B et al., Current neuropharmacology 14.8 (2016): 892-900.

7 Mittermaier C et al., Psychosomatic medicine 66.1 (2004): 79-84.

8 Sauk JS et al., Clinical Gastroenterology and Hepatology 21.3 (2023): 741-749.

9 Calloway A et al., Digestive Diseases and Sciences 62.12 (2017): 3563-3567.

10 Nahon S, European Psychiatry 26.S2 (2011): 2221-2221.

11 Wang L et al., Patient preference and adherence 14 (2020): 917.

12 Murray CD, Am J Med Sci 180 (1930): 239-248.

13 Psychosomatik in der Gastroenterologie und Hepatologie. Ed. Gabriele Moser. Wien New York: Springer, 2007.

Spezialambulanz

Das biopsychosoziale Modell bildet die Grundlage der Arbeit an der Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik der Medizinischen Universität Wien. Im Rahmen des Projekts „PsyIBDCare“ wurde dort im Jahr 2023 eine psychosomatische Anlaufstelle für Patient:innen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen etabliert. Betroffene können von ihrer behandelnden Fachärzt:in zugewiesen werden. Auf eine psychosomatische Erstexploration folgen zwei bis drei supportive klinisch-psychologische/psychotherapeutische Beratungstermine. Je nach Bedarf können diese zu bis zu zehn klinisch-psychologischen bzw. psychotherapeutischen Behandlungsterminen, diagnostischem Biofeedback oder bauchgerichteter Gruppenhypnose ausgeweitet werden.

Sollte eine längerfristige oder intensivere psychosomatische Begleitung indiziert sein, werden die Betroffenen beim Wechsel in den niedergelassenen oder stationären Bereich unterstützt. Das Angebot der Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik versteht sich – im Sinne einer integrierten Psychosomatik –als Ergänzung zur bereits bestehenden fachärztlichen Betreuung.

Nähere Informationen: innere-med-3.meduniwien.ac.at

GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Univ.-Prof.in Dr.in Gabriele Fischer FÄ für Psychiatrie und Neurologie, Univ.-Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie und Zentrum für Public Health, MedUni Wien

DDr. Arkadiusz Komorowski FA für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Univ.-Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, MedUni Wien

Suchterkrankungen bzw. Substanzgebrauchsstörungen führen zu großer individueller und auch familiärer Belastung sowie zu dramatisch hohen (indirekten) volkswirtschaftlichen Kosten. Kennzeichnend ist der chronische Therapieprozess, der Geduld und Verständnis – vor allem aber Professionalität – erfordert. Suchterkrankungen betreffen das gesamte Spektrum der Medizin, wobei das „biopsychosoziale“ Modell einen Rahmen für das Verständnis dieser Entitäten bietet. Auf neurobiologischer Ebene spielen insbesondere Veränderungen im dopaminergen Belohnungsempfinden, in der limbischen Emotionsverarbeitung und im Stresssystem eine zentrale Rolle. Dabei wird die Balance jener Systeme gestört und somit das Lust- und Belohnungserleben beeinträchtigt.

Für die Diagnose einer Suchterkrankung sind u. a. ein Verlust der Kontrolle über Beginn, Menge und Dauer des Konsums sowie das Vorhandensein von Craving relevant. Zusätzlich spielen neuroadaptive Veränderungen wie Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen eine Rolle. Typisch ist, dass ein Konsum trotz auftretender Probleme fortgesetzt und anderen Interessen, Vergnügungen sowie Verpflichtungen vorgezogen wird. Ein Paradigmenwechsel der WHO hat mittlerweile dazu geführt, dass auch substanzungebundene Abhängigkeiten, etwa die Glücksspielstörung und die Computerspielsucht, in der ICD-11

berücksichtigt werden. Rückfälle sind jedenfalls ein integraler Bestandteil des Behandlungspfades – das Ziel besteht darin, diese in Intensität und Frequenz zu reduzieren (siehe Abbildung, S. 14).

Psychiatrische Störungen können entweder einer Suchterkrankung vorausgehen oder durch diese begünstigt werden. Bei Patient:innen mit einer Substanzgebrauchsstörung zeigen sich gehäuft depressive Symptome und – meist unterdiagnostiziert – bipolare Störungen. Nicht selten dient ein Substanzkonsum dabei als „ Selbstmedikation“, beispielsweise Alkohol bei Angstsymptomen oder Kokain im Kontext der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Ca. 50 % der Patient:innen mit einer Suchterkrankung erfüllen die Kriterien einer ADHS, wobei

eine adäquate Behandlung häufig mit einer Reduktion des Substanzkonsums einhergeht. In Ordinationen empfiehlt sich daher ein ADHS-Screening bzw.

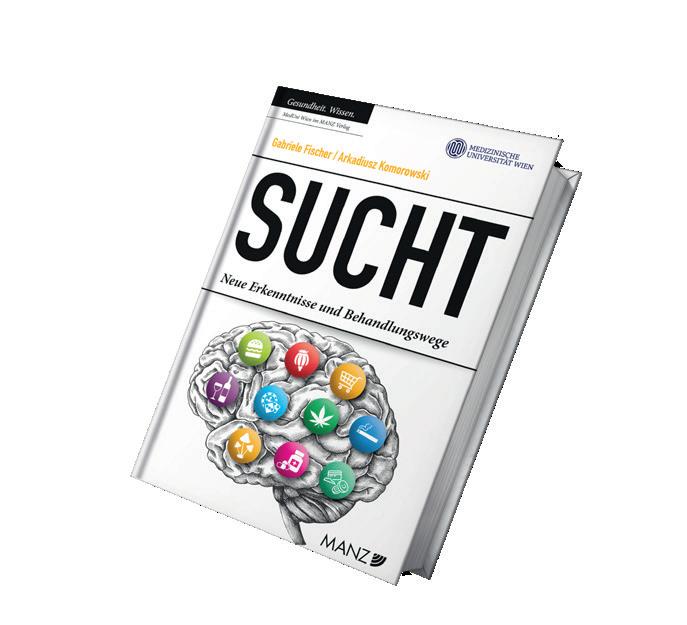

X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp

Sucht

Neue Erkenntnisse und Behandlungswege

Von Gabriele Fischer und Arkadiusz Komorowski Reihe Gesundheit. Wissen.

MedUni Wien im MANZ Verlag 2023

u. U. eine Zuweisung zur klinischen Psychologie für eine umfassendere Testdiagnostik. Ein exzessiver Substanzgebrauch kann psychotische Reaktionen hervorrufen, die nach dem Absetzen der Substanz in der Regel wieder abklingen. Patient:innen mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis und einer komorbiden Suchterkrankung weisen dagegen meistens eine schlechtere psychosoziale Integration und einen schwereren Verlauf auf.

Häufig kommt es im Laufe des Lebens als Folge eines Substanzkonsums zu somatischen Begleiterkrankungen. Zum Beispiel besteht oftmals ein starker Zigarettenkonsum*, was sich u. a. in einer erhöhten Sterblichkeit bzw. Folgeerkrankungen wie COPD und Krebserkrankungen widerspiegelt. Daher ist eine umfassende und multidisziplinäre Herangehensweise entscheidend, um eine wirksame Prävention und Behandlung sicherzustellen. Es gilt: Die Stabilisierung von Suchterkrankungen ist ein fortlaufender – oft lebenslanger – Prozess.

Alkohol

Alkohol führt einerseits zu einer erhöhten Freisetzung von Dopamin im Striatum und weist andererseits einen durch GABA-Rezeptoren vermittelten sedierenden Effekt auf. Männer sind häufiger von einer Alkoholabhängigkeit betroffen, jedoch steigt die Prävalenz bei Frauen kontinuierlich. Der regelmäßige Konsum von mehr als vier Standardgetränken pro Tag bei Männern und von mehr als zwei bei Frauen birgt erhebliche Risiken (ein Standardgetränk entspricht ca. 3 dl Bier oder 1 dl Wein), auch wenn gelegentlich gesundheitliche Vorteile durch geringe Mengen Alkohol diskutiert werden. Etwa 15 % der österreichischen Bevölkerung entwickeln im Laufe des Lebens eine Alkoholabhängigkeit und bis zu 20 % der Menschen mit Alkoholabhängigkeit weisen gleichzeitig eine Abhängigkeit von anderen Substanzen auf. Zudem erfüllt über ein Drittel der Betroffenen irgendwann im Leben die Kriterien für eine Major Depression.

Entzug und Therapie

Eine Entzugsbehandlung konzentriert sich hauptsächlich auf die Entgiftung, die oft stationär erfolgen muss. Anschließend sollte Betroffenen eine mehrwöchige Entwöhnungstherapie angeboten werden, um die langfristige Abstinenz zu fördern. Ein langjähriger Alkoholkonsum kann zu schwerwiegenden neurologischen Komplikationen wie der Wernicke-Enzephalopathie und dem KorsakowSyndrom führen, die durch Gedächtnis- und Bewegungsstörungen sowie Verwirrtheit gekennzeichnet sind. Die Therapie der Alkoholabhängigkeit erfordert zumeist eine Vitamin-B1-Zufuhr und eine pharmakologische Therapie zur Verringerung des Cravings – z. B. mit Naltrexon bzw. Nalmefen. Neben (sozio-)therapeutischen Ansätzen wie dem Motivational Interviewing oder der Verhaltenstherapie ist jedenfalls die Behandlung psychiatrischer Komorbiditäten zentral. >

Die Wirkung von Benzodiazepinen bzw. Z-Substanzen beruht hauptsächlich auf der Verstärkung der hemmenden Wirkung von GABA-Rezeptoren im Gehirn. Neben dem Risiko einer Überdosierung geht eine langfristige Einnahme von Tranquilizern mit einer Abnahme von kognitiven, motorischen und sensorischen Leistungen einher. Generell bestehen kaum Indikationen, die eine Dauerverordnung rechtfertigen – das Risiko einer Abhängigkeit steigt mit längerer Anwendungsdauer und höherer Dosierung. Selten sind paradoxe Effekte wie sensorische Überempfindlichkeit oder motorische Unruhe zu beobachten. In Norwegen konnte außerdem gezeigt werden, dass es durch eine Reduktion der Benzodiazepinverschreibungen zu einer Verminderung von Hüftfrakturen um 13 % kam. Während sich die Abhängigkeitsprävalenz in der Bevölkerung Österreichs aufgrund fehlender Daten kaum beziffern lässt, fällt auf, dass fast 70 % der Verschreibungen von Benzodiazepinen Frauen betreffen. Besondere Vorsicht ist geboten, da die Kosten von Benzodiazepinen gering sind und gefährdete Patient:innen zum Teil nach einer Ausstellung auf Privatrezepten fragen. In der Gruppe der Benzodiazepinkonsument:innen kommt es dadurch schnell zum soge-

nannten Doctor Shopping – dabei kann der Verschreibungsüberblick gänzlich verloren gehen. Eine Umstellung von Benzodiazepinen mit raschem auf solche mit langsamerem Wirkungseintritt reduziert zumindest die Gefahr einer Überdosierung. Es kann aber ebenso eine Low-Dose-Dependence entstehen, bei der keine wesentliche Toleranzentwicklung auftritt und Betroffene über Jahre hinweg eine unverändert geringe Dosis einnehmen. Die Indikation für eine Benzodiazepintherapie sollte daher regelmäßig reevaluiert werden.

Besonderheiten bei der Entwöhnung Im Falle einer Benzodiazepinabhängigkeit wird hauptsächlich eine schrittweise Reduzierung – ggf. im stationären Setting – über mehrere Wochen bis Monate angestrebt. Ein akutes Absetzen wird nicht empfohlen, da dies neben Entzugssymptomen wie Unruhe und Schlaflosigkeit zu Krampfanfällen führen kann. Die dauerhafte Entwöhnung ist jedenfalls ein langwieriger Prozess. Zuletzt werden alternativ vermehrt Z-Substanzen wie Zolpidem, Zopiclon oder Zaleplon verordnet, für die ein teils höheres Sicherheitsprofil und – speziell für Zopiclon – auch ein geringeres Abhängigkeitspotential beschrieben werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte Patient:innen in Opioiderhaltungstherapie (OET) gelten, denen häufig simultan Benzodiazepine – oft in zu hoher tägli-

Erfolgreicher Entwöhnungsversuch

Entwöhnungsversuch

Aktiver Konsument

Misslungener Entwöhnungsversuch

Erfolgreiche Entwöhnung

Rückfall

Abbildung: Kreislauf der Abhängigkeit. Mit einer spezialisierten, multiprofessionellen Therapie wird eine längerfristige Stabilisierung angestrebt.

„Trotz des Risikos einer erhöhten Sterblichkeit nimmt

mehr als die Hälfte der Patient:innen in Opioiderhaltungstherapie gleichzeitig Benzodiazepine ein – meist ärztlich verordnet.“

cher Dosierung – verschrieben werden. Wird gleichzeitig noch das Antikonvulsivum Pregabalin verordnet, bewirkt dies eine Erhöhung der Gesamtmortalität durch Überdosierungen.

Aufgrund ihrer analgetischen Wirkung sind Opioide aus der Medizin nicht mehr wegzudenken, können aber bei unkontrolliertem Konsum eine Abhängigkeit nach sich ziehen. Wenn psychiatrische Komorbiditäten vorliegen, insbesondere ein früherer Substanzmissbrauch, Persönlichkeits- oder affektive Störungen, beträgt das Abhängigkeitspotenzial bis zu 30 %. Erfreulicherweise sinken die Konsumraten von „i llegalen“ Opioiden in der EU (Österreich eingeschlossen) über die letzten Jahre – aktuell liegen sie unter 1 %.

Der Konsum sowohl von exogenen Wirkstoffen wie Morphin oder Heroin als auch von endogenen Peptiden, etwa Endorphinen und Enkephalinen, führt klinisch vorübergehend zu intensivem Wärmegefühl und Euphorie, gefolgt von einer tiefgehenden Entspannung über mehrere Stunden. Durch intravenöse Injektionen steigt das Risiko in Bezug auf Infektionserkrankungen (u. a. Hepatitis/ HIV) oder Spritzenabszesse. Das unsachgemäße Injizieren von aufgelöstem retardiertem Morphin kann zudem Embolien verursachen. Obwohl das Risiko einer erhöhten Sterblichkeit bekannt ist, nehmen über 50 % der Patient:innen in OET gleichzeitig Benzodiazepine ein –meist ärztlich verordnet.

Opioiderhaltungstherapie und additive Behandlung

Die OET gilt seit Langem als etablierte evidenzbasierte Behandlungsmethode. Sie umfasst neben Methadon (Razemat bzw. purifizierte Version) und retardierten Morphinen auch Buprenorphin. Kommt es durch Methadon zu QT-Verlängerungen, sollten retardierte Morphine verordnet werden. Von Buprenorphin existiert sowohl eine sublinguale Applikationsform als auch ein Depotpräparat, das von Patient:innen grundsätzlich positiv angenommen wird und suchtmedizinisch zu begrüßen ist. Der tägliche Besuch in der Apotheke entfällt, zudem reduziert sich durch eine Depotgabe das Risiko tödlicher Überdosierungen in Risikopopulationen.

In den letzten Jahren hat sich erfreulicherweise die Verabreichung von Naloxonspray etabliert, das von Ersthelfer:innen einfach über die Nase appliziert werden kann. Dennoch sind die Verschreibungen nach wie vor gering, wiewohl Österreich sich bei den drogenassoziierten Todesfällen im oberen Drittel der EU bewegt.

Zu Beginn ist es außerdem hilfreich, sozialarbeiterische Unterstützung zu gewährleisten, und im Einzelfall kann eine Psychotherapie bzw. eine klinisch-psychologische Behandlung – speziell die Verhaltenstherapie – den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Nach der Stabilisierung der Patient:innen sollte unbedingt eine Abklärung psychiatrischer Komorbiditäten erfolgen. Empfohlen wird ggf. eine simultane Behandlung – im Fall von ADHS beispielsweise die additive Verordnung von Psychostimulanzien.

Eine erfolgreiche Behandlung erfordert nicht nur eine professionelle ärztliche Diagnostik von Suchterkrankungen und psychiatrischen Komorbiditäten, sondern auch eine dauerhafte Lebensstilveränderung der Betroffenen. Rückfälle gehören zum Behandlungsverlauf und dürfen nicht als persönliches Versagen betrachtet werden. Ein Behandlungszugang muss wohnortnah möglich sein – gibt es keine Fachärzt:innen für Psychiatrie oder Klinischen Psycholog:innen im Nahbereich, ist die Methode der digitalen Medizin zu favorisieren.

* Aus Platzgründen wurde auf die Diskussion über Nikotin und Cannabis verzichtet.

Literatur bei den Verfasser:innen (siehe auch Buchtipp bzw. das im Werk enthaltene Literaturverzeichnis).

VORSCHAU

Psychostimulanzien (Kokain, Amphetamine) und Verhaltenssüchte: Lesen Sie mehr darüber in einer kommenden Ausgabe der Hausärzt:in <

EINFACH ZUVERLÄSSIG durch Überprüfung auf über 200 Störsubstanzen1 1 2 3

EINFACH ZU SCHULEN einfach für Ihre Patienten – einfach für Sie

EINFACHE HANDHABUNG dank intuitiver Funktionen

„Die Neurobiologie hinter der Angst“

HAUSÄRZT:IN: Welche Rolle spielt die Neurobiologie generell bei psychiatrischen Erkrankungen und im Konkreten bei Angststörungen?

Doz.in BARTOVA: Wir können die Entstehung bestimmter psychiatrischer Erkrankungen wie der Angsterkrankung oder der Depression mit dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell (auch: Diathese-StressModell, Anm. d. Red.) erklären, welches das Zusammenspiel von genetischen Faktoren (z. B. familiäre Prädisposition) und Umweltfaktoren (z. B. die individuelle berufliche und familiäre Situation, der sozioökonomische Hintergrund) betont. Diese können die Entwicklung bzw. den Verlauf psychiatrischer Erkrankungen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Alle im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen auftretenden Beschwerden lassen sich sehr gut neurobiologisch erklären. Als Beispiel: Wenn ein Patient mit einer Angsterkrankung seine unterschiedlichen Symptome beschreibt und über eine Sorgenspirale berichtet, nervös und unruhig ist, möglicherweise auch unter Durchschlafstörungen und verschiedenen körperlichen Begleitbeschwerden leidet, kommt es im Gehirn zu einer Dysbalance in verschiedenen Neurotransmittersystemen. Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, GABA und Glutamat spielen hier eine große Rolle. Die verschiedenen Therapien, die bei Angsterkrankungen zum Einsatz kommen, beeinflussen genau diese Botenstoffsysteme. Auf der klinischen Ebene sehen wir eine Besserung der Symptome, die darauf beruht, dass die Dysbalance einer Harmonie weicht. Auf der funktionellen und strukturellen Ebene beobachten wir Veränderungen in Gehirnnetzwerken, die unter ande-

rem in die Emotionsregulation involviert sind. Zudem wurden wiederholt Veränderungen in der Neuroplastizität beschrieben. Durch eine rechtzeitige und adäquate Therapie konnte wiederholt eine Normalisierung bzw. Verminderung dieser pathologischen neurobiologischen Veränderungen beobachtet werden.

Was genau passiert in dem Fall im Gehirn und im Körper?

Ein wichtiger struktureller Befund wäre etwa ein vermindertes Volumen des Hippocampus, da diese Gehirnregion auch relevant für das Gedächtnis und die emotionale Verarbeitung ist. Auf der funktionalen Ebene sehen wir, dass es zu einer veränderten Kommunikation zwischen den Gehirnnetzwerken kommt, beispielsweise dem sogenannten Default Mode oder dem frontoparietalen Netzwerk. Diese Erkenntnisse können wir dank des Neuroimagings, sprich der verschiedenen computergestützten Bildgebungsverfahren wie der Magnetresonanztomographie, gewinnen. Der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Umweltund genetischen Faktoren wird in Form epigenetischer Veränderungen sichtbar. Das Immunsystem und die sogenannte Stressachse, bestehend aus Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde, sind auch bedeutend bei Angsterkrankungen sowie depressiven und auch körperlichen Erkrankungen wie dem Metabolischen Syndrom mit Adipositas, Diabetes oder Herzerkrankungen. Letztere gehören zu den häufigsten somatischen Komorbiditäten bei Depressionen und Angsterkrankungen.

Stichwort Praxisrelevanz: Warum ist dieses Wissen so bedeutend für Hausärzt:innen?

Dieses Wissen ist nicht nur sehr wichtig für das Verständnis der jeweiligen psychiatrischen Erkrankung, sondern auch für deren

Priv.-Doz.in DDr.in Lucie Bartova Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Wien, im Interview.

Behandlung. Wenn man von voll ausgebildeten manifesten Angsterkrankungen spricht, dann ist die medikamentöse Therapie essenziell. Ich bin eine große Befürworterin der Psychotherapie, die aber allein – ohne medikamentöse Behandlung – häufig nicht ausreicht. Daher ist es meistens notwendig, beide Therapien zu kombinieren. Bei einer ausgeprägten Angsterkrankung würde ich auf jeden Fall empfehlen, medikamentös zu beginnen, damit man die Symptome, die anfangs sehr bedrohlich und unangenehm für die Patient:innen sein können, in den Griff bekommt. Wenn es den Patient:innen dann schon besser geht, können diese auch mit den psychotherapeutischen Inhalten viel mehr anfangen, als wenn sie akut belastet sind und einen hohen Leidensdruck verspüren. Die gute Nachricht ist, und das möchte ich betonen: Wenn man psychiatrische Erkrankungen adäquat behandelt, haben Betroffene fast immer eine sehr gute Prognose – und zwar innerhalb relativ kurzer Zeit. Das Entscheidende dabei: Sie müssen eine adäquate Behandlung erhalten, die idealerweise frühzeitig initiiert wird.

Wie sieht diese im Detail aus?

Eine adäquate Therapie sollte mit sogenannten neueren oder modernen Antidepressiva durchgeführt werden. Von den zahlreichen Substanzklassen scheinen die SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) und auch die SNRI

(Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) die wirksamsten zu sein. Wichtig ist hierbei ein individueller Zugang: Man sollte immer auf die einzelne Person, deren Beschwerden und die Umstände eingehen, etwa darauf, welche psychiatrischen oder körperlichen Erkrankungen vorhanden sind, auf das Alter, den BMI – und natürlich ist auch das jeweilige pharmakologische Wirkprofil zu berücksichtigen, um die führenden Symptome gezielt zu bekämpfen und potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden.

Pflanzliche Wirkstoffe wie Lavendel sind bei Angststörungen auch ein Thema und in der Leitlinie angeführt.1 Bei welchen Patient:innen ist diese Therapie anwendbar? Der Einsatzbereich der Phytotherapie sind die sogenannten subsyndromalen oder milden Ausprägungen. Sie haben bereits eine Substanz genannt, das Lavendelölpräparat bzw. Silexan. Sie wurde in den letzten 20 Jahren in hochqualitativen Studien untersucht, sodass es eine hohe internationale Evidenz gibt, die auch durch Metaanalysen erfasst wurde. Silexan ist sehr wirksam und gleichzeitig gut verträglich im Falle von Patient:innen mit Angsterkrankungen sowie einer unipolaren Depression und auch bei assoziierten Beschwerden, die sehr häufig sind – beispielsweise verschiedenen psychosomatischen Beschwerden wie Verspannungen, Schmerzsyndromen oder Herzklopfen. Die Patient:innen realisieren oft gar nicht, dass sie an einer Angsterkrankung leiden, und nehmen in erster Linie die körperlichen Beschwerden wahr, die sie häufig erstmals zum Arzt führen. Hausärzt:innen kommt hierbei eine enorm wichtige und klinisch relevante Bedeutung zu, da sie sehr oft die ersten Ärzt:innen sind, die Patient:innen mit Angsterkrankungen und psychiatrischen Erkrankungen aufsuchen. Wenn es sich vordergründig um keine voll ausgeprägte Angsterkrankung oder Depression handelt, kann man mit einer Phytotherapie, insbesondere mit Silexan, beginnen. Die Standarddosierung beträgt 80 Milligramm einmal täglich in der Früh. Sollte es nach zwei Wochen zu einer Besserung kommen, könnte man bei dieser Therapie bleiben. Wenn nicht, würde ich die Dosierung erhöhen: auf zweimal täglich – einmal in der Früh, einmal am Abend, für weitere zwei Wochen. Nach einem Monat erfolgt eine Evaluation. Wenn bis dahin keine zufriedenstellende Besserung eintritt, würde ich auf jeden Fall konventionelle Antidepressiva wie SSRI oder SNRI in das Behandlungskonzept einbeziehen.

Wie sollten Hausärzt:innen mit Patient:innen bei Verdacht auf eine psychische Erkrankung verfahren? Betroffene sollten in einem ersten Schritt immer an Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin überwiesen werden, um möglichst schnell eine richtige Diagnose und in der Folge eine adäquate Behandlung zu erhalten. Zwischenzeitlich kann bereits mit einer Phytotherapie begonnen und nach etwaigen somatischen Ursachen, beispielsweise einer Schilddrüsenfunktionsstörung, gesucht werden.

Das Interview führte Justyna Frömel, Bakk. MA.

Literatur:

1 Bandelow B et al., 2021. S3-Leitlinie 051-028, Behandlung von Angststörungen.

Migräne: Rezente Studie identifiziert Unterschiede in Wirksamkeit und Verträglichkeit

Migräne nimmt unter den häufigsten Erkrankungen den sechsten Platz ein – weltweit sind mehr als eine Milliarde Menschen davon betroffen. Die moderaten bis starken Kopfschmerzen mit neurovaskulärem Ursprung inklusive ihrer unangenehmen Begleiterscheinungen weisen einen Häufigkeitsgipfel zwischen 35 und 45 Jahren auf, wobei Frauen doppelt so oft darunter leiden wie Männer.1 Erfahren die Patient:innen durch (Kombinations-) Analgetika oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) keine Linderung ihrer Symptomatik, sollten laut Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie2 Triptane eingesetzt werden. Diese sind den zuvor genannten Analgetikaklassen hinsichtlich der Schmerzfreiheit der Behandelten, die zwei Stunden nach der Einnahme beurteilt wird, überlegen.2 Allerdings gibt es Unterschiede im Ansprechen auf diese spezifischen Migränetherapeutika und auch eine effektive bzw. ineffektive Triptanbehandlung war lange nicht eindeutig definiert. Rezente Publikationen bringen Licht in jene Themen.

Die European Headache Federation (EHF)3 definiert eine effektive Behandlung wie folgt: Innerhalb von zwei Stunden nach Einnahme der Medikation tritt ein Zustand des Wohlergehens ein, der für mindestens 24 Stunden anhält und sich entsprechend im Rahmen von drei Kriterien manifestiert:

• Verringerung der Kopfschmerzen von schwer oder moderat zu mild oder abwesend,

• fehlende oder minimale Störung durch nicht schmerzhafte migränebezogene Symptome,

• keine nennenswerten arzneimittelbedingten unerwünschten Ereignisse.3

Durch eine Evaluierung jeder Medikamenteneinnahme in einem Schmerztagebuch können Ärzt:innen gemeinsam mit den Patient:innen herausfinden, ob es sich um Triptanresponder bzw. -nonresponder handelt. Werden mindestens drei von vier konsekutiven Migräneattacken mit demselben Triptan erfolgreich behandelt, besteht ein Ansprechen auf die Therapie – ansonsten handelt es sich um Nonresponder bezüglich des verab-

TABELLE: ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR DIE BEWERTUNG DES THERAPIEANSPRECHENS3 1.

reichten Triptans (siehe Tabelle). Erfolgt kein Ansprechen auf zwei verschiedene Triptane, spricht die EHF von triptanresistenten, bei drei oder mehr ineffektiven Triptanen (wovon zumindest eines subkutan verabreicht wurde) von triptanrefraktären Patient:innen.3

Eine rezente Analyse von Daten aus dem Kopfschmerzregister der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG)4 beziffert nun auch, wie es um das Ansprechen auf Triptane bestellt ist. Von 2.248 Patient:innen waren 42,5 % Nonresponder in Bezug auf ein Triptan – oder mehrere wirkten bei ihnen nicht, wie die Autor:innen weiter aufschlüsselten. 13,1 % der Studienteilnehmer:innen galten als triptanresistent und 3,9 % als triptanrefraktär. Diejenigen, die nicht auf Triptane ansprachen, hatten signifikant häufigere und schwerere Migräneattacken und damit einhergehende Einschränkungen als jene, bei denen die Arzneimittel Wirkung zeigten.4

Dank der erhobenen Daten können auch genauere Angaben darüber gemacht werden, welche Triptane besonders wirksam und verträglich sind. Der größte

Anteil der Patient:innen, bei denen ein Ansprechen eintrat, nahm folgende Arzneimittel ein – mit einer Ansprechrate von jeweils mehr als 40 % (siehe Grafik):

• Zolmitriptan (nasal)

• Eletriptan

• Sumatriptan (subkutan)

• Zolmitriptan (oral)

Die größten Probleme bezüglich der Verträglichkeit traten bei Sumatriptan (oral) auf, in puncto Wirksamkeit bei Sumatriptan (nasal).4

Die Studienautor:innen weisen darauf hin, dass Migränepatient:innen besondere Aufmerksamkeit bräuchten, da jene, die nicht auf eines oder mehrere Therapieangebote ansprächen, mit starken Einschränkungen zu kämpfen hätten. Die Optimierung der Behandlung akuter Attacken inkludiert die Erinnerung daran, dass die Therapie früh und in ausreichender Dosierung erfolgen muss. Zudem sollte ein Triptan mit hoher Wahrscheinlichkeit eines

PROZENTSATZ DES THERAPIEANSPRECHENS AUF EINZELNE TRIPTANE4

% Responder

Zolmitriptan (nasal) 45,1%

Eletriptan 43,1%

Sumatriptan (subkutan) 42,9%

Zolmitriptan (oral) 41,6%

Rizatriptan 38,9%

Naratriptan 35,6%

Sumatriptan (oral) 31,4%

Almotriptan 27,7%

Sumatriptan (nasal) 20,5%

Frovatriptan* 10,8%

der Patient:innen

* Die Daten zum Therapieansprechen erscheinen bei Frovatriptan artifiziell niedrig, was mit der hohen Rate an Therapieabbrüchen zusammenhängt, welche die Autor:innen auf Probleme hinsichtlich Erstattung und Verfügbarkeit zurückführen.

Ansprechens gewählt werden. Zeigen mehrere Triptane keine Wirkung, kann die Gabe der erst 2022 in Europa zugelassenen Ditane oder Gepante erwogen werden.4

Quellen:

1 Pehlivanlar E et al., ACS Pharmacol Transl Sci 2024; 7: 951-966.

2 Diener HC et al., Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, S1-Leitlinie, 2022; in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.

3 Sacco S et al., The Journal of Headache and Pain 2022; 23: 133.

4 Ruscheweyh R et al., The Journal of Headache and Pain 2023; 24: 135.

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft will sich mit dem niedergelassenen Bereich intensiver vernetzen

Die heurige Frühjahrstagung der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG), vom 12.-13. April 2024 in Villach, galt dem Motto „ Diabetes im Tauziehen zwischen Innovationen und Ressourcen“ So wurden einerseits die neuesten Technologien und Therapieansätze vorgestellt, andererseits die zunehmenden Einschränkungen im Versorgungssystem diskutiert.

Thema waren etwa automatisierte Insulinpumpen und Smartpens, die die abgegebenen Insulineinheiten automatisch dokumentieren. Zukunftstherapien, wie ein einmal wöchentlich zu spritzendes Insulin, eine zweimal jährliche Blutdrucktherapie oder eine einmalige Infusion, die zu einem lebenslang niedrigen Cholesterinspiegel durch eine Gentherapie führt, wurden beleuchtet. Ebenso stand die gesellschaftlich relevante Problematik Adipositas zur Debatte. Ein Paradigmenwechsel in der Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 zeichnet sich ab: Aufgrund vieler neuer Substanzen sind nie dagewesene Ergebnisse in der Gewichtsreduktion zu erzielen. Daher wird es in Zukunft umso mehr heißen: Diabetesmanagement = Gewichtsmanagement.

Fortschritte

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching, MBA, Präsident der ÖDG und Abteilungsvorstand der 5. Medizinischen Abteilung mit Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie der Klinik Ottakring in Wien, erklärt: „I n der Diabetologie gelingen große technologische und therapeutische Fortschritte, die Leben verlängern und die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes verbessern können. Gleichzeitig stoßen wir immer öfter an Grenzen in der Versorgung der Patient:innen. Das beginnt bei der aktuell eingeschränkten Verfügbarkeit

von wichtigen Diabetestherapien und endet in der Personalknappheit unserer Gesundheitssysteme. Als neuer ÖDGVorstand legen wir einen starken Fokus auf die konstruktive Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern im Gesundheitswesen. Dazu fand auch ein Treffen zwischen ÖDG-Vertreter:innen und der Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich ‚wir sind diabetes‘ im Rahmen der Frühjahrstagung statt.“

Prof. Fasching führt weiter aus: „I nsbesondere soll die Vernetzung mit dem niedergelassenen Bereich, einschließlich Primärversorgungseinheiten (PVEs), Internist:innen und Allgemeinmediziner:innen, forciert werden. Dazu gehört auch, verstärkt niedergelassene Ärzt:innen für diabetesrelevante Zusatzausbildungen zu gewinnen. Dies ist entscheidend für eine integrierte Versorgung von Menschen mit Diabetes.“ Priv.-Doz.in Dr.in Gersina Rega-Kaun, erste Sekretärin der ÖDG und Leiterin der Lipidambulanz an der 5. Medizinischen Abteilung der Klinik Ottakring, ergänzt: „ Diabetes ist eine der großen Gesundheitsherausforderungen in unserem Land. Da jede zehnte erwach-

NACHBERICHT

sene Person in Österreich an Diabetes erkrankt ist, werden in jeder Ordination für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin und auch in jeder PVE Menschen mit Diabetes behandelt. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft will den aktuellen Wissensstand zur Erkrankung vermitteln und alle Behandler:innen dabei unterstützen, Menschen mit Diabetes optimal zu versorgen.“

Als ein geeignetes Tool zur Vernetzung sieht die ÖDG das Disease Management Programm (DMP) „T herapie Aktiv – Diabetes im Griff “ Dieses soll in Kooperation und im Austausch mit den Gesundheitskassen ausgebaut und für Ärzt:innen sowie Menschen mit Diabetes attraktiver werden, damit jeder Mensch mit Diabetes die Chance hat, im Rahmen dieses Programmes betreut zu werden. Ein Ausschuss der ÖDG überarbeitet daher das DMP – dabei geht es etwa auch um Schulungsangebote für Betroffene. Die Vorsorge, um Folgen des Diabetes zu vermeiden bzw. rechtzeitig zu entdecken und einer Therapie zuzuführen, steht dabei an vorderster Stelle.

PA/AS

40. Frühjahrstagung der ÖDG, 12.-13. April 2024, Congress Center Villach.

EXPERTE:

OA Dr. Klemens

Fheodoroff

Neurologe an der Gailtal-Klinik Hermagor

Das Leben mit einer spastischen Bewegungsstörung stellt Patient:innen und Pflegende vor große Herausforderungen. In 15 Prozent der Fälle beeinträchtigt die Spastizität Betroffene so schwer in Funktion, Aktivitäten und Teilhabe, dass sie als behandlungsbedürftig angesehen wird. „I n frühen Stadien sind vor allem die ziehendkrampfartigen Schmerzen und die Bewegungseinschränkung belastend. In späteren Stadien stehen die anhaltenden Fehlstellungen im Vordergrund, die durch eine Behandlung verbessert werden könnten“, erklärt OA Dr. Klemens Fheodoroff, Neurologe an der GailtalKlinik Hermagor. „L eider schenken sowohl niedergelassene Ärzt:innen als auch Therapeut:innen der Spastizität zu wenig Aufmerksamkeit.“

Da eine Spastizität oft erst drei bis sechs Monate nach dem Schlaganfall auftritt, wäre eine multiprofessionelle Nachsorge notwendig. Doch diese wird nur selten von der Akutoder Rehaklinik initiiert. Folglich müssen sich die Hausärzt:innen trotz fehlender zeitlicher Ressourcen und fehlender Vergütung meist selbst ums Koordinieren eines multiprofessionellen Teams (Physio- und Ergotherapie, BotulinumToxin-Behandlung etc.) sowie um die Betroffenen und ihre Angehörigen kümmern. „I nsbesondere bei vorhandener Rest-Bewegungskontrolle ist die Zuweisung zu erfahrenen

INFO

Was bedeutet die Entwicklung einer Spastizität für die Patient:innen?

Bei Hausärzt:innen zum Thema werden können:

� Steifheit (erhöhter Muskeltonus)

� Schmerzen

� Beeinträchtigung der Selbstversorgung und Mobilität – erhöhter Pflegebedarf

� Verlust der Feinmotorik, Einschränkungen in der Funktion/ADL

� Verringerte Gesamtmobilität

� Scham und Stigma, niedriges Selbstwertgefühl wegen

� • unwillkürlicher Bewegungen,

� • Fehlhaltungen der Extremitäten

� Verminderte Lebensqualität

� Dauerhafte Behinderungen (Kontrakturen)

� Stimmungsschwankungen und Depressionen

� Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit –erhöhte finanzielle Belastung

Therapeut:innen wichtig“, hebt OA Fheodoroff hervor. „ Die Betroffenen können diese Bewegungskontrolle durch ein geeignetes Übungsprogramm ausbauen und damit der zunehmenden Verkrampfung entgegenwirken “ Ist keine Bewegungskontrolle vorhanden, können die Patient:innen nur in geringem Umfang durch sorgsame Lagerung und Dehnung gegen die Verkrampfung ankämpfen. „Zu berücksichtigen ist dabei auch der Muskelabbau in den gelähmten Körperteilen, der die Beweglichkeit weiter einschränken kann“, gibt der Experte zu bedenken. „Wirklich wirksam sind in diesem Stadium nur Botulinum-Toxin-Injektionen in die betroffenen Muskeln, die die Verkrampfung und damit verbundene Missempfindungen für einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten reduzieren und die aktive Bewegungskontrolle – sofern vorhanden – freisetzen können.“ Damit werde sozusagen ein „therapeutisches Fenster“ eröffnet, in dem es möglich ist, an der Bewegungskontrolle zu arbeiten.

VORSCHAU Hausärzt:in 6/2024: „Therapieziele bei Spastizität –Expert:innensuche“.

Als dringend notwendig erachtet es OA Fheodoroff, dass die Hürden bei der Zuweisung und Kostenerstattung in einzelnen Bundesländern abgebaut werden. „ Auch sollte die Spezialisierung bzw. Ausbildung von Neurolog:innen, Rehabilitationsmediziner:innen und Therapeut:innen gefördert werden“, hält er fest. „ Mehrere Studien haben bestätigt, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patient:innen durch die Botulinum-Toxin-Behandlung zunimmt.“

KaM

Literatur beim Experten.

„Eine

Ein WORDRAP zur Praxisrelevanz der Leitlinie

„Sekundärprophylaxe des ischämischen Schlaganfalls“1 – mit Fokus auf Vorhofflimmern als Ursache

Häufigkeit von Schlaganfallrezidiven

OA FIEDLER: Der Literatur ist zu entnehmen, dass Patient:innen, die einen Schlaganfall erlitten haben, in der Folge ein – um bis zu 20 Prozent – höheres Risiko haben, erneut einen solchen zu erleiden. Statistisch besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit Vorhofflimmern (VHF), das nicht adäquat behandelt wird.2 Risiko-Scores wie der CHA2DS2VASc-Score berücksichtigen dies bei ihren Auswertungen.3 Hat sich bereits ein Schlaganfall ereignet, sollten also die Alarmglocken bei den behandelnden Ärzt:innen läuten.

Praxisrelevanz von Leitlinien

Die deutsche S2k-Leitlinie „ Sekundärprävention des ischämischen Schlaganfalls“ bietet, in leicht verständlichem wissenschaftlichem Jargon, einen guten Überblick, wie bei unterschiedlichen Patient:innenfällen vorgegangen werden sollte.1 Wie alle Leitlinien ist sie aber recht kompakt. Deshalb kann es bei spezifischen Fragen trotzdem sinnvoll sein, spezialisierte Kolleg:innen zu Rate zu ziehen.

Shared Decision-Making

Die unterschiedlichen Fachrichtungen, die sich mit einem Schlaganfall befassen, etwa Neurologie und Kardiologie, sollten möglichst homogen und verzahnt arbeiten, um niemanden zu übersehen. Die echte Vorsorge gegen den Schlaganfall passiert im Grunde in der niedergelassenen Praxis. Die praktische Ärzt:in bzw. die Internist:in kann durch gezielte Fragen antizipieren, wie hoch das Schlaganfall-(Rezidiv-)Risiko ist, bestehende Grunderkrankungen detektieren und behandeln und prophylaktische Maßnahmen einleiten.1

Zusammenspiel von Ursachen und Risikofaktoren

Von der gefäßbedingten Schlaganfallproblematik sind meist Patient:innen mit Metabolischem Syndrom betroffen, bei VHF-Patient:innen ist das zwar auch möglich, aber das Spektrum möglicher Ursachen viel breiter.4 Auch Herzklappenerkrankungen und exzessive sportliche Betätigung können zum Beispiel VHF begünstigen.5,6 Die Genetik spielt ebenfalls eine Rolle. Die Risikofaktoren und Ursachen können also zum Teil überlappend sein, zum Teil stark divergieren.7

(Aktive) Suche nach Vorhofflimmern

Diese ist aus meiner Sicht als Rhythmologe und Internist sehr wichtig, zumal 80 Prozent der VHF-Episoden zunächst asymptomatisch sind.8 Die Suche sollte im Verdachtsfall möglichst strukturiert erfolgen. Mit implantierbaren Loop-Rekordern ließe sich heute jede Episode detektieren. Allerdings ist diese Therapie kostspielig.9 Mit dem CHA2DS2-VAScScore können Risikopatient:innen herausgefiltert werden.3 Welche Therapien möglich sind, kann mit der Kardiolog:in geklärt werden. Eine erste wichtige

OA Dr. Lukas Fiedler, Abteilung für Innere Medizin –Kardiologie und Nephrologie, LK Wiener Neustadt, im Wordrap-Interview.

Maßnahme in der allgemeinmedizinischen oder internistischen Praxis ist die Behandlung der Grunderkrankungen.

Stellenwert von ThrombozytenAggregationshemmern (TAH)

TAH haben laut aktueller Studienlage beim Schlaganfall durch Vorhofflimmern keinen Stellenwert. Sie stehen in den Guidelines sogar in der Kategorie „Don’t do it“. Als medikamentöse Prophylaxe werden orale Antikoagulanzien empfohlen.1 Oft kommen Patient:innen mit der Frage, ob sie nicht „nur ein Aspirin“ nehmen könnten. Aber das reicht im Fall von VHF nicht aus – das gilt es klar zu kommunizieren! TAH haben dafür einen hohen Stellenwert in der Prophylaxe von arteriell verursachten Schlaganfällen, Stichwort Carotisplaques.

NOAK in der Sekundärprävention

Hat man früher auf Blutverdünner wie Marcumar gesetzt, so gelten heute die neuen direkten oralen Antikoagulanzien (NOAK) bei der Indikation Schlaganfall durch VHF als potenter und sicherer. Vorteile ebenjener sind: Sie sind gut untersucht. Sie müssen nicht spiegelkontrolliert werden. Sie sind für die Patient:innen einfach einzunehmen. Und mit der Einnahme geht ein niedrigeres Hirnblutungsrisiko einher als bei Marcumar 10

Dyslipidämie in der allgemeinmedizinischen Praxis

Eine positive Wirkung der Statine auf kardiovaskuläre Ereignisse bei Dyslipidämie gilt als gesichert.11 Statine sind wahrscheinlich die am besten untersuchten Medikamente überhaupt. Trotzdem gibt es immer noch eine große Skepsis wegen möglicher Nebenwirkungen, wenngleich nur eine sehr kleine Gruppe von Patient:innen davon betroffen ist. Die Therapie ist jedenfalls einen Versuch wert. Auch die modernen Injektionstherapien können hilfreich sein, wenn es darum geht, die Blutfettlast zu reduzieren.12

Intensive LDL-C-Senkung

Es kann nicht schaden, einmal im Jahr die Blutfette der Patient:innen zu kontrollieren. Der Zielwert für das LDLC sollte bei Risikopersonen möglichst tief angesetzt werden, bei sehr hohem Risiko durchaus unter 50 mg/dl und eine Senkung des LDL-C Ausgangswertes um mindestens 50 %.11 Ein Argument dafür könnte sein: Es gibt eine gewisse Gruppe junger, gesunder, sportlicher Menschen, die diese Statine, die die Kranken regelmäßig ablehnen, aus Longevity-Gründen einnimmt. Weil sie hofft, so länger zu leben … Um die Therapieziele zu erreichen, können Kombinationstherapien das Mittel der Wahl sein.13

Individuelle Zielblutdruckwerte

Auch ein niedriger Blutdruck ist eine wichtige Säule der Schlaganfallprophylaxe. Gefäßschädigungen werden aufgehalten oder stabilisiert. Der Zielwert ist bei Risikopersonen unter 130 zu 80 mmHg angesetzt. Studien zeigten bei diesem niedrigen Grenzwert die besten Ergebnisse. Je besser der Blutdruck eingestellt ist, desto länger lebt man – auch das kann man den Patient:innen kommunizieren.8 Der Blutdruck sollte aber natürlich nicht so niedrig eingestellt sein, dass man davon Nebenwirkungen wie Schwindel bekommt.

Geriatrisches Assessment

Die Patient:innen werden erfreulicherweise immer älter. Dadurch entstehen allerdings viele geriatrische Problematiken. Viele Senior:innen sind von Nierenerkrankungen betroffen, sie nehmen diverse Medikamente ein. Das muss man bei der Verordnung von Gerinnungshemmern und bei der Dosierung beachten. Man wird eher auf solche setzen, die über die Leber ausgeschieden werden. Grundsätzlich gibt es aber gute Daten dafür, dass blutverdünnende Medikamente auch bei Patient:innen in höherem Alter sicher sind.14 Überschätzt wird oft die Fragilität. Alle denken sofort an den alten Menschen, der stürzt und dann verblutet. Dieses Risiko ist für die Blutverdünnung fast zu vernachlässigen. Von Marcumar wissen wir: Man müsste mehr als 300 Mal stürzen, dass etwas passiert.15 Das heißt, die Fragilität im Auge behalten – ja. Aber einen Patienten deshalb nicht blutverdünnen – nein.

Literatur:

1 Hamann GF, Sander D, Röther J et al., Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und transitorische ischämische Attacke: Teil 1, S2k-Leitlinie, 2022, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.

2 Stahmeyer JT et al., Häufigkeit und Zeitpunkt von Rezidiven nach inzidentem Schlaganfall, Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 711-7.

3 noak-therapie.de/cha2ds2-vasc-score-berechnen

4 2021 EHRA Practical Guide on the Use of NonVitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation.

5 noak-therapie.de/vorhofflimmern

6 Adukauskaite A, Stühlinger M, Vorhofflimmern beim Sportler: Häufigkeit, Diagnose und Therapie. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2023 Mar;34(1):39-44.

7 Haverkamp W et al, Alternative Behandlungsverfahren bei Vorhofflimmern. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2023 Mar;34(1):59-65.

8 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).

9 Mittal S et al., Long-term ECG monitoring using an implantable loop recorder for the detection of atrial fibrillation after cavotricuspid isthmus ablation in patients with atrial flutter. Heart Rhythm. 2013 Nov;10(11):1598-604.

10 Einecke D, NOAK sind sicherer als Phenprocoumon. MMW – Fortschritte der Medizin 161, 79 (2019).

11 ESC/EAS Pocket Guideline Dyslipidämien: Version 2019.

� Vorhofflimmern (VHF) erhöht das Risiko ischämischer Schlaganfälle um das Vier- bis Fünffache.1

- Die Sekundärprophylaxe ist umso wichtiger – es gilt, Rezidive und Folgeschäden des Schlaganfalls hintanzuhalten.

- Aufgabe der Hausärzt:innen ist es, Risikopatient:innen zu identifizieren und auf die richtige Therapieschiene zu bringen. Dabei können sie sich der Leitlinie1 bedienen oder die Patient:innen spezialisierten Kolleg:innen zuweisen.

- In jedem Fall notwendig ist die Detektion und konsequente Behandlung von bestehenden Grunderkrankungen und Risikofaktoren.

- Als medikamentöse Prophylaxe werden bei Schlaganfallpatient:innen mit Vorhofflimmern orale Antikogulanzien unter Berücksichtigung des CHA2DS2-VASc-Scores empfohlen.

12 Overbeck P, Prognoseverbesserung durch Lipidsenker Inclisiran: „Erste Einblicke“. CV 23, 9–10 (2023).

13 Masana L et al., Reasons Why Combination Therapy Should Be the New Standard of Care to Achieve the LDL-Cholesterol Targets. Curr Cardiol Rep. 2020 Jun 19;22(8):66.

14 Diener H, Grond M, Antikoagulation bei alten Menschen nach Einführung der Antidota. Geriatr Rep 16, 28–30 (2021).

15 Shoeb M, Fang MC, Assessing bleeding risk in patients taking anticoagulants. J Thromb Thrombolysis. 2013 Apr;35(3):312-9.

Hier geht es zur Leitlinie:

EXPERTIN:

Dr.in Brigitte

Obermayer, MBA

Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und leitende

Oberärztin im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Operieren? Und wenn ja, wie?

Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) ist die Folge anhaltender oder rezidivierender ungünstiger hämodynamischer Bedingungen, vor allem in den unteren Extremitäten. Eine überwiegend stehende oder sitzende Lebensweise vieler Menschen – insbesondere in den Industrienationen – beeinträchtigt den venösen Rückfluss des Blutes zum Herzen. Das venöse Blut verlässt seinen normalen antegraden Flussweg und fließt

durch die Venen in ein bereits gestautes Bein zurück. Dadurch erhöht sich der Druck auf das Endothel der venösen Gefäße. Die Folge sind inflammatorische Prozesse, die häufig mit Ödembildung einhergehen. Der Mechanismus dahinter: Der erhöhte Gewebedruck aktiviert Leukozyten und Thrombozyten, die Entzündungsmediatoren freisetzen und die Endothelbarriere zerstören. Plasma und Wasser können

dann in das Interstitium austreten und ein Ödem bilden. Die CVI führt unbehandelt zu charakteristischen Hautveränderungen – der Lipodermatosklerose – an den Beinen, die schließlich zu Hautulzerationen führen.1

Klinische

Keine Anzeichen von Venenerkrankungen

Ektatische oder retikuläre Venen* Varikosis*

Ödem

Hautveränderungen durch venöse Stase

(z. B. Pigmentierung, Verhärtung, Lipodermatosklerose)

Hautveränderungen durch venöse Stase und geheilte Ulzeration

Hautveränderungen durch venöse Stase und aktive Ulzeration

* Kann idiopathisch, also ohne chronische venöse Insuffizienz, auftreten. Quelle: msdmanuals.com, abgerufen am 10.04.2024.

Die Behandlungsmodalitäten zielen darauf ab, den venösen Klappenrückfluss zu reduzieren und dadurch den daraus resultierenden pathologischen Entzündungsprozess zu hemmen. Die Kompressionstherapie mit Pumpen, Bandagen und/oder abgestuften Kompressionsstrümpfen ist die Grundlage der Therapie. Pflanzliche Präparate, etwa mit Extrakten von Rotem Weinlaub oder Rosskastaniensamen, können die Entzündungsreaktion bei venöser Hypertonie reduzieren. Das Herbal Medicinal Product Committee bezeichnet die Wirkung beider Pflanzen bei CVI als „medizinisch anerkannt“ 2 Pharmakologische Wirkstoffe wie Diuretika und topische Steroidcremes können Schwellungen und Schmerzen reduzieren, stellen jedoch keine langfristige Therapieoption dar.

Wann eine OP indiziert ist

Endovaskuläre und chirurgische Techniken zur Behandlung des primären und sekundären venösen Klappenrefluxes verbessern nachweislich die venöse Hämodynamik, fördern die Heilung venöser Geschwüre und verbessern die Lebensqualität der Patient:innen. Die neueren endovaskulären Behandlungen von Krampfadern mittels Lasers, Radiofrequenzablation und chemischer Schaumsklerotherapie sind vielversprechend.

„Die Chirurgie kommt dann ins Spiel, wenn die Hauptvene, also die Vena saphena magna, oder die Vena saphena parva betroffen ist. Wenn die Klappenfunktion in der Leiste bzw. in der Kniekehle nicht mehr funktioniert, das Blut aus dem tiefen Beinvenensystem herausgepresst wird und sich dadurch die oberflächlichen Venen erweitern, dann ebenfalls“, erklärt Dr.in Obermayer. „ Auch bei Vorliegen von Entzündungszeichen, etwa Knöchelschwellungen, geht die Therapiewahl eher in Richtung Operation.“

Durch operative Eingriffe wird der Überdruck in den oberflächlichen Venen beseitigt, indem man diese Verbindung trennt, oder mittels Strippings, indem man das Gefäß aus der Haut herauszieht. Eine weitere Option ist die Behandlung der oberflächlichen Hauptvene von innen mit Hitze – entweder mit Laser oder mit Radiofrequenz. Dadurch wird ein Gefäßverschluss bewirkt. Mit einer Schaumverödung will man dasselbe erreichen. „ Dazu wird unter Ultraschallkontrolle Sklerosierungsschaum direkt in das Gefäß injiziert, was eine Entzündungsreaktion hervorruft und dann ebenfalls einen Gefäßverschluss bewirkt“, so die Chirurgin. Grundsätzlich gilt: Je weniger fortgeschritten die CVI ist, desto weniger invasiv muss der Eingriff sein. Die neueren Methoden, bei welchen mit Hitze von innen gearbeitet wird, sowie die VNUSClosure Therapie sind der Crossektomie bzw. der Stripping-Methode grundsätzlich überlegen. Allerdings darf das Gefäß nicht allzu weit sein, damit die Hitze das gesamte Endothel noch errei-

chen kann. „Wir reden hier von einem Durchmesser in der Leiste von ungefähr 1,5 Zentimeter. Wenn die Erweiterung über dieses Maß hinausgeht, ist es nicht mehr sinnvoll, von innen mit Hitze zu behandeln“, erklärt die Chirurgin. Dann bleibt als Alternative noch die Crossektomie bzw. das Stripping. „ Auch wenn ein insuffizienter Seitenast ganz knapp vor der Einmündung in das tiefe Beinvenensystem vorhanden ist, sollte man eher mit einer Crossektomie behandeln“, ergänzt Dr.in Obermayer. In jedem Fall ist eine genaue Abklärung mittels Sonografie des tiefen Beinvenensystems unumgänglich. „ Nur weil eine Patient:in erweiterte Venen am Bein hat, muss nicht zwangsläufig eine Venenerkrankung vorliegen. Es muss eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden“, so die Fachärztin.

Margit Koudelka1 Renner R et al., J Dtsch Dermatol Ges. 2009 Nov;7(11):953-61.

2 arzneipflanzenlexikon.info , abgerufen am 10.04.2024.

GASTAUTOR:

Priv.-Doz. Dr. Christian Muschitz

President elect der Österr. Gesellschaft für Knochen und Mineralstoffwechsel (ÖGKM), Vorsitzender der Österreichischen Osteoporose-Leitlinien-Kommission

Osteoporosebedingte Frakturen stellen ein bedeutendes und wachsendes nationales Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Um Patient:innen vor der ersten Fraktur zu schützen und gemäß einer Basiserhebung des Frakturrisikos (FRAX) diagnostische und therapeutische Ziele zu definieren, wurde die neue Österreichische Osteoporose-Leitlinie erarbeitet, die auf rezenten wissenschaftlichen Daten und internationalen Quellen basiert. Das individuelle Frakturrisiko sollte bei jeder Patient:in im Alter von 50+ mit klinischen Risikofaktoren* mittels FRAX berechnet und – wenn indiziert – eine prophylaktische osteologische Therapie eingeleitet werden.

Die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ist eine zweidimensionale Bildgebungstechnologie, die entwickelt wurde, um die Knochenmineraldichte (KMD) des gesamten menschlichen Skeletts und auch spezifisch für Prädilektionsstellen osteoporotischer Frakturen zu messen. Seit den frühen 1990er-Jahren basieren die diagnostischen Kategorien „normal, Osteopenie und Osteoporose“, wie sie von einer WHO-Arbeitsgruppe empfohlen werden, auf diesem Konzept. Jene Kriterien dürfen jedoch nicht mit einem individuellen Frakturrisiko oder einer individuellen Therapieentscheidung gleichgesetzt werden.

Die DXA-Messungen der SchenkelhalsKMD werden in FRAX® verwendet. Die Wirbelsäule ist aufgrund der hohen Prävalenz degenerativer Veränderungen,

Alter (Jahre) sehr hohes Risiko

hohes Risiko

mittleres Risiko (KMDMessung durchführen) niedriges Risiko (Lebensstilberatung)

Behandlungsschwelle (bevorzugt osteoanabol)

obere Assessmentschwelle

Behandlungsschwelle (bevorzugt antiresorptiv)

untere Assessmentschwelle

Abbildung 1: Das FRAX-Risikomodell in Halbdekaden mit den vier entsprechenden Risiko- und Interventionsschwellen, basierend auf dem Österreichischen Risikomodell (siehe: oegkm.at). 50 55 60 65 70 80 90

die den KMD-Wert durch Artefakte in der Messung erhöhen, nicht immer eine anatomische Lokalisation für die Risikobewertung oder für die Diagnose von Osteoporose bei älteren Menschen.

Das absolute Frakturrisiko hängt von Alter und Lebenserwartung sowie vom aktuellen relativen Risiko ab. Der Zeitraum von zehn Jahren deckt die wahrscheinliche anfängliche Dauer der Behandlung und ihre Vorteile ab, die bei Abbruch der Behandlung fortbestehen können. Kürzere Zeithorizonte – z. B. ein, zwei oder fünf Jahre – sind für die Einstufung des Risikos nicht hilfreich. FRAX basiert auf länderspezifischen Frakturdaten. Die österreichischen Kohorten wurden im Jahr 2022 aktualisiert und validiert.

Für die Ersteinschätzung der 10-JahresFrakturwahrscheinlichkeit vor Durchführung einer DXA steht eine auf die österreichische Bevölkerung kalibrier-

NACHBERICHT

Quelle: Modifiziert nach Dimai HP et al., Arch Osteoporos. 2022 Nov 11;17(1):141.

te Version von FRAX zur Verfügung. Wenn das Frakturrisiko in den gelben Bereich fällt, wird zusätzlich eine DXAMessung empfohlen.

Danach erfolgt die Zuordnung zu einer der Risikokategorien – sowohl bei Männern als auch bei Frauen unter Verwendung der österreichspezifischen Schwellenwerte (siehe Abbildung 1):

• niedrig,

• hoch g primär antiresorptive Therapie,

• sehr hoch g primär osteoanabole Therapie.

Die Interventionsschwellen für Männer und Frauen sind so festgelegt, dass sie dem Risiko einer Frau gleichen Alters mit einer prävalenten Fraktur entsprechen. Männer und Frauen mit sehr hohem Frakturrisiko (dunkelroter Bereich in FRAX) sollten bevorzugt an ein auf Osteoporose spezialisiertes Zentrum bzw. zu Spezialist:innen überwiesen werden, um die Indikation und Möglichkeit einer (primären) osteoanabolen Therapie abzuwägen. Unabhängig davon ist eine niedrig traumatische Fraktur – unabhängig von DXA und FRAX – immer eine absolute Behandlungsindikation! Besonderes Augenmerk wird auf die

Die neue Leitlinie wurde am 32. Osteoporoseforum, 18. bis 20. April 2024, St. Wolfgang, vorgestellt und ist open access abrufbar (oegkm.at, PubMed).

Störung/Dysbalance des Remodelings Fraktur/erhöhtes FRAX-Risiko

Vitamin D: 800 IE/Tag

Kalzium: 1.000 mg/Tag**

Proteine: 0,8 bzw. 1 g/kg/KG (< 65 bzw. > 65 Jahre)**

abrupt gewichtsbelastetes Training („Impact Training“) und Krafttraining

MHT

SERM

Bisphosphonate

Denosumab antiresorptive Medikamente

** vorzugsweise über die Ernährung

osteoanabole Medikamente

Teriparatid

Abaloparatid

Romosozumab dual wirksame Medikamente

Abbildung 2: Behandlungsoptionen bei Osteoporose. Abkürzungen: MHT Menopausale Hormontherapie, SERM Selektiver Estrogenrezeptor-Modulator, KG Körpergewicht (Sollgewicht).

Rezentheit gelegt. Das Risiko einer Folgefraktur ist kurz nach einer Fragilitätsfraktur am höchsten (imminentes Frakturrisiko).

Antiresorptive Therapien: Zu ihnen zählen die Menopausale Hormontherapie (MHT), Selektive Estrogenrezeptor-Modulatoren (SERM), Bisphosphonate und Denosumab. Empfohlen werden diese Therapien bei hohem Frakturrisiko (FRAX: roter Bereich). Die Behandlung erfolgt langfristig, da Osteoporose eine chronische Erkrankung darstellt.

Alle

Anwendungsgebiete mehrfach durch Studien belegt:

Immunsystem

• Herz-Kreislauf

• antiviral

• antioxidaiv prebiotisch

• Kognition

• Recovery

Anabole Therapien: Etwa Teriparatid, Romosozumab oder Abaloparatid sind bei sehr hohem Frakturrisiko als Primärtherapie empfohlen (FRAX: dunkelroter Bereich). Im Anschluss an eine solche Therapie ist eine langfristige antiresorptive Behandlung notwendig. Medikamentös induzierte Kieferknochennekrosen (MRONJ): Das Risiko, unter einer antiresorptiven Osteoporosetherapie spontan eine MRONJ zu entwickeln, liegt bei 0,05 %. Nach invasiven zahnärztlichen Eingriffen steigt das Risiko auf etwa 1 %. Zahnärztliche Eingriffe wie das Setzen dentaler Implantate sind unter Berücksichtigung des erhöhten Risikos einer MRONJ möglich. Invasive

Verfahren sollen unter antibiotischer Abschirmung und speicheldichtem Wundverschluss erfolgen. Von der Verabreichung von Bisphosphonaten i. v. innerhalb von zwei Monaten nach Zahnextraktion ist Abstand zu nehmen. Einen Überblick über die pharmakologische Therapie sowie die nichtmedikamentösen Behandlungsoptionen gibt Abbildung 2. <

* Für nähere Informationen zu klinischen Risikofaktoren, Definition, Prävalenz, nichtmedikamentösen Therapiemaßnahmen und Empfehlungen auf nationaler Ebene siehe:

Die neue Österreichische Osteoporose-Leitlinie: Teil 1, Hausärzt:in 04/24 und auf Gesund.at:

Natürliche Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Beeren-Extrakten

Am 5. Mai war Welt-Lungenhochdruck-Tag (pulmonale Hypertonie, PH). Eine Studie postuliert, dass diese Krankheit mit einer geschätzten Prävalenz von 50-70 Millionen Betroffenen und somit fast 1 % der Weltbevölkerung nicht mehr als selten betrachtet werden sollte.1 Häufig ist die Diagnose schwierig und langwierig. Beispielsweise vergehen durchschnittlich mehr als zwei Jahre bis zum Untersuchungsergebnis, wobei die meisten Betroffenen bei Erstdiagnose bereits fortgeschritten erkrankt sind.2 Weiters geht eine pulmonale Hypertonie, die in Verbindung mit kardiovaskulären und respiratorischen Erkrankungen auftritt, mit deutlich erhöhter Morbidität und Mortalität einher. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, ein Bewusstsein für dieses Krankheitsbild zu schaffen.

Die Bezeichnung pulmonale Hypertonie fasst ein Spektrum von Erkrankungen zusammen, die den Blutdruck im Lungenkreislauf erhöhen. Wenn der pulmonal arterielle Mitteldruck (mPAP) in Ruhe dauerhaft über 20 mmHg liegt, spricht man definitionsgemäß von einer PH. Prinzipiell unterscheidet man die seltene (z. B. idiopathische) pulmonal arterielle Hypertonie (PAH), die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) und die pulmonale Hypertonie durch bestehende Grunderkrankungen (z. B. Herz- oder Lungenerkrankungen).²

In frühen Stadien bleibt die Erkrankung häufig asymptomatisch. Im Verlauf können unter anderem Dyspnoe bei Anstrengung oder beim Vorwärtsbeugen, Müdigkeit und rasche Erschöpfung, Palpitationen, Hämoptysen, Übelkeit, Gewichtszunahme oder Synkopen (während oder kurz nach körperlicher Anstrengung) auftreten. Langfristig entwickelt sich häufig eine Hypertrophie oder Dilatation des rechten Herzens, welche unbehandelt meist zu einer Herzinsuffizienz führen.2

Wenn die diagnostischen Mittel einer allgemeinmedizinischen Praxis (Anamnese, körperliche Untersuchung, EKG, Abnahme der natriuretischen Peptide BNP/NT-proBNP, O2-Sättigung) ausgeschöpft worden sind und die Symptome auf eine PH oder Herzerkrankung hindeuten, sind eine Echokardiographie und eine Spiroergometrie (CPET, kardiopulmonaler Belastungstest) hilfreich. Ist die Wahrscheinlichkeit für Lungenhochdruck groß, sollte an ein PH-Zentrum überwiesen werden. Dort findet eine umfassende Untersuchung inklusive Rechtsherzkatheter statt, der als Goldstandard zur Bestimmung hämodynamischer Parameter gilt. Vermutet man hingegen eine Lungenerkrankung, haben Untersuchungen wie Blutgasanalyse, Lungenfunktionstest,

Röntgen/CT des Thorax oder CPET Vorrang. Wenn man keinen Hinweis auf eine andere Ursache findet und Risikofaktoren für eine PAH oder eine CTEPH gegeben sind, ist ebenfalls eine Überweisung an ein Spezialzentrum notwendig. Generell gilt: Bei Warnsignalen oder bei Verdacht auf eine PAH oder CTEPH sollten Patient:innen umgehend („fast track“) an ein PH-Zentrum weitergeleitet werden.²

Die Leitlinien empfehlen für die Risikostratifizierung bei Diagnosestellung das Drei-Strata-Modell. Hier werden so viele Faktoren wie möglich berücksichtigt, wobei der Schwerpunkt auf der WHOFC (World-Health-Organization-Funktionsklasse), der 6-Minuten-Gehstrecke, der Art der Erkrankung, BNP/NTproBNP und der Hämodynamik liegt. Während des weiteren Verlaufs wird dazu geraten, das Vier-Strata-Modell anzuwenden, welches eine weitere Einteilung des intermediären Risikos in intermediär niedrig und intermediär hoch beinhaltet (siehe Tabelle).²

In der Regel erfolgt eine gezielte Behandlung nur bei der PAH (medikamentös) und bei der CTEPH (chirurgische pulmonale Endarteriektomie und lebenslange Antikoagulation). Bei allen