Wenn

Häufig

03/2024 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie

KRANKSEIN AUCH

LEISTBAR?

zum Thema

Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien Zurück zur ursprünglichen Anatomie des Knies Update Endoprothetik

IST

KÜNFTIG

Podiumsdiskussion

Zwei-Klassen-Medizin

unterschätzt: Gefäßerkrankungen als Ursache

die

heilt

Wunde nicht

Apropos soziale Rezepte

„Die junge Frau atmet schwer, kann kaum schlafen und durchläuft Phasen tiefer Traurigkeit“, schreibt Mag. Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich, in einem Kommentar.* Medizinisch sei sie gut versorgt. Aber das Schreckliche, das sie habe erleiden müssen, habe sich in ihren Körper eingeschrieben. Ein Kollege, der das Anamnesegespräch führt, findet heraus, wie wichtig der traumatisierten Patientin Musik ist. Er fragt sie, ob sie nicht in einem Chor singen wolle, und vermittelt ihr einen Platz. Tatsächlich empfindet sie das gemeinsame Singen – bei dem es auch ums richtige Atmen, Luftholen und „ ZumKlingen-Bringen“ geht – als sehr befreiend. Sie fühlt nach langem wieder Freude, obwohl sie im ersten Moment zögerlich war.

Aus der Forschung zu den sozialen Determinanten der Gesundheit wisse man heute, dass psychosoziale Maßnahmen die Lebensqualität um bis zu 70 Prozent verbessern könnten – und auch einen bedeutenden Anteil an der Genesung hätten, fährt Mag. Schenk in seinem Kommentar fort. Ärzt:innen könnten ein „soziales Rezept“ ausstellen. Das Singen im Chor könne ebenso ein solches sein wie ein Theaterbesuch oder ein selbst organisiertes Angebot im Grätzel.

Ärzt:in überweist zum „Linkworker“

Finanzierung und Organisation. Das gelte es zu überwinden. Erste Ergebnisse aus Pilotversuchen zeigen Mag. Schenk zufolge, dass soziale Rezepte Angst, Überforderung, Einsamkeit und Ohnmacht reduzieren.

Auf Gesundheits- und Sozialleistungen zugreifen

Warum gebe ich diesen Kommentar hier wieder? Der Inhalt hat mich beim Lesen berührt und an unsere aktuelle Titelgeschichte erinnert. Auch darin geht es um die Ermöglichung einer besseren Zusammenarbeit von Ärzt:innen und Vertreter:innen anderer Gesundheits- und Sozialberufe. Nicht zuletzt, um die Ärzt:innen in überfüllten Kassenpraxen zu entlasten und die Wartezeiten für die Patient:innen hinunterzuschrauben. Die aktuelle Gesundheitsreform sieht noch keine „Linkworker“ vor, möchte aber zumindest in Primärversorgungseinrichtungen ein besseres Teamwork ermöglichen. Aus Sicht der Ärztekammer sollte das Angebot nicht an Zentren gebunden sein. Um eine Zwei-Klassen-Medizin hintanzuhalten, müssten vielmehr alle Kassenmediziner:innen, also auch jene in Einzelpraxen, auf Gesundheits- und Sozialdienstleistungen für ihre Patient:innen zugreifen können. Gute Lösungen wären oft so einfach. Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung nicht einmal mehr an gesetzlichen und strukturellen Hürden scheitert.

Eine spannende Lektüre und einen guten Start in den Frühling!

Ihre

Jede fünfte Patient:in suche die Hausärzt:in nicht in erster Linie wegen eines medizinischen, sondern wegen eines sozialen Problems auf. Da gehe es um Einsamkeit, um finanzielle Not oder Arbeitslosigkeit, weiß der Sozialexperte. Die Verschreibung könne auch die Beantragung von Sozialleistungen oder die Verbesserung der Wohnsituation beinhalten. Dort, wo es „ Social Prescribing“ gebe, könne ein „Linkworker“ eingesetzt werden, der die Vermittlungsarbeit leistet. Verlinken heiße verbinden: Die Ärzt:in überweist zum Linkworker, der dann mit der Patient:in die konkrete soziale Verschreibung entwickelt und organisiert.

Das österreichische Sozialstaatmodell trenne traditionell „C ure“ von „C are“, das Medizinische vom Sozialen. Diese Spaltung führe zu sich gegenüberstehenden Systemen in

* MO-Magazin für Menschenrechte 1/24.

Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit

© shutterstock.com/ornavi

medizinisch politisch

06 Das schwache Herz im Fokus

Aktuelle Leitlinienempfehlungen der ESC – erstmals auch für die Kardiomyopathie

10 Wenn die Wunde nicht heilt

Häufig unterschätzt: Gefäßerkrankungen als Ursache

13 Der Schlaganfall und seine Komplikationen

Die Schlüsselrolle der Hausärzt:innen als Casemanager:innen

17 DFP Praxiswissen:

Update Endoprothetik

Kinematisches

Alignment in der Knieendoprothetik – zurück zur ursprünglichen Anatomie

21 Ein Kreuz, das Viele tragen

Bei funktionellen Rückenschmerzen ist „Überbehandlung“ kontraproduktiv

26 So verliert der Darm an Reiz

Das Reizdarmsyndrom erkennen und durch eine FODMAP-Diät die Therapie unterstützen

28 Rot, gelb, grün –mit dem Ampelprinzip gegen Sodbrennen Asthma, Husten oder Ohrenschmerzen?

Reflux als Ursache wird oft nicht erkannt

30 Verträglich(er) kombiniert Adjuvante Misteltherapie bei spezifischer Immuntherapie

32 Allergiegeplagte Sexualität Über die Beziehung zwischen atopischen Erkrankungen und sexueller Dysfunktion

Reizdarmsyndrom: Welche Lebensmittel zu meiden sind.

THEMA DES MONATS

14 Ist Kranksein auch künftig leistbar?

Ein Expert:innengespräch zum Thema Zwei-Klassen-Medizin

© shutterstock.com/Alkema Natalia

Chronische Wunden:

36 Pollensaison im Anflug Allergien in Europa, die Pollensituation in Österreich und neue Testmethoden

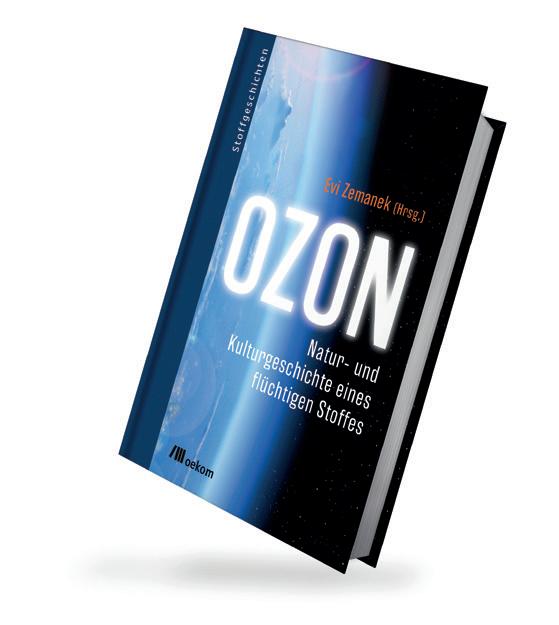

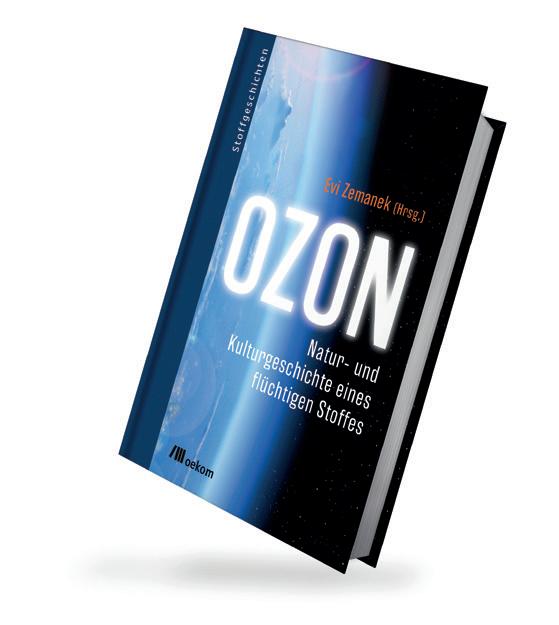

39 Oben Segen, unten Fluch Bodennahes Ozon schadet der Gesundheit – durch die Klimaerwärmung wird es immer mehr

41 Nicht nur eine Frage der Anatomie Sexualhormone und die Inzidenz von Harnwegsinfekten

42 Die Top-Antihypertonika nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA

extra

43 Ernährung, Darm-GehirnAchse und Psyche

Nutritional Psychiatry: Der Blick über den Tellerrand, Teil 1

46 SPRECHStunde „Sprachtherapie bei Demenz?“

48 Leitthema Atemnot ... ... beim 23. Consensus Meeting der AG Herzinsuffizienz

49 Das Akne-Stigma Laut Studie sind Vorurteile weit verbreitet

51 Termine Aktuelle Kongresse und mehr

51 Impressum

Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis

©

39

Das Übel an der Wurzel packen.

shutterstock.com/AI

Bodennahes Ozon: Die Konzentration des Luftschadstoffs steigt, was u. a. die Lungen- und Herzfunktion beeinflussen kann.

4 März 2024

10 24 26

Ihr Begleiter im medizinischen Berufsalltag.

Yulia Furman, SdecoretMockup

©

NEU! Gesund.at Hier geht es zur Anmeldung:

Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug –verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen. Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder? stock.adobe.com/

Weniger suchen, mehr wissen.

GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Ass. Dr.in Christina Pöschl

Abt. f. Kardiologie, Angiologie & Interne Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

OA Dr. Christian Ebner

Abt. f. Kardiologie, Angiologie & Interne Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Hausärzt:in medizinisch 6 März 2024 © shutterstock.com/AI Serie KARDIO/ANGIO

©

Susanne Huber

© KH der Elisabethinen, Linz

Das schwache Herz im Fokus

Aktuelle Leitlinienempfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie – erstmals auch für die Kardiomyopathie

Neue Erkenntnisse zur Therapie der Herzschwäche erwartete das Publikum auch im vergangenen Jahr beim „Herzinsuffizienz-Update“, veranstaltet vom Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz*. Fachärzt:innen präsentierten unter der Leitung von OA Dr. Christian Ebner die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet. Dabei lag der Fokus auf den 2023 überarbeiteten Leitlinien für Herzinsuffizienz sowie den erstmals veröffentlichten Richtlinien zur Kardiomyopathie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC).

Vom Off-Label-Gebrauch zum Leitlinienstandard

Bedeutende Publikationen wie die EMPEROR-PRESERVED- und die DELIVER-Studie haben die Wirksamkeit von Empagliflozin und Dapagliflozin bei Patient:innen mit Herzinsuffizienz mit leicht reduzierter bzw. erhaltener linksventrikulärer Auswurffraktion (HFmrEF und HFpEF) nachgewiesen.1,2 Eine Metaanalyse dieser Studien, präsentiert am europäischen Kardiologiekongress in Barcelona 2022, zeigte eine 20%ige relative Risikoreduktion für kardiovaskulären Tod bzw. Hospitalisierungen durch Herzinsuffizienz bei Anwendung von Dapagliflozin bzw. Empagliflozin. In den aktualisierten ESC-Leitlinien gilt daher ab sofort die Therapie mit einem SGLT2-Hemmer als Klasse-I-Empfehlung bei HFmrEF oder HFpEF.3 SGLT2-Hemmer bieten nun – erstmals auch leitliniengetreu – eine vielversprechende Behandlungsoption für die HFpEF.

„Die Fantastischen Vier“ der HFrEF-Therapie

In der Therapie der Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Pumpfunktion (HFrEF) sind SGLT2-Hemmer bereits seit 2021 in den Leitlinien verankert. Sie stellen mit den ACE-

Hemmern/ARNI, den Betablockern und Mineralkortikoidantagonisten vier wirksame Substanzgruppen dar. Im Vergleich zu den Leitlinien aus dem Jahr 2016 werden diese vier Substanzgruppen nun als gleichwertig angesehen. Es gibt keine Vorgabe oder Präferenz, mit welchem der Präparate begonnen werden sollte. Dies ist individuell zu entscheiden, optimal wäre ein rascher Beginn mit allen vier Substanzen.4

Die STRONG-HFStudie betonte die Bedeutung einer schnellen Aufdosierung der oralen Herzinsuffizienztherapie nach Diagnosestellung. Diese Vorgehensweise zeigte nach 180 Tagen signifikante Vorteile in Bezug auf Gesamtmortalität und Rehospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz.5

Die Leitlinien aktualisieren daher 2023 die Empfehlung einer raschen Aufdosierung noch vor Krankenhausentlassung, die in sorgfältigen Nachuntersuchungen in den ersten sechs Wochen nach Entlassung durch niedergelassene Fachoder Hausärzt:innen weitergeführt werden soll. Dabei sollte v. a. auf Symptome der Herzinsuffizienz, Blutdruck, Herzfrequenz, Kaliumspiegel und Nierenfunktionspara-

meter geachtet werden.3 Eine Herausforderung besteht sicherlich darin, diesen Ansatz auch im extramuralen Bereich zu verfolgen.

Hausärzt:in medizinisch 7 März 2024

> Fachkurzinformation siehe Seite 50

Empfehlungen bei Eisenmangel

Als Komorbidität von Herzinsuffizienz wird im Update 2023 der Eisenmangel aufgegriffen. Die Behandlung von Eisenmangel bei symptomatischen Patient:innen mit HFrEF oder HFmrEF wird ebenfalls als Klasse-I-Empfehlung ausgesprochen, da diese zu einer Linderung von Herzinsuffizienzsymptomen und einer verbesserten Lebensqualität führt. Unter Eisenmangel verstehen die Leitlinien eine Transferrinsättigung unter 20 % oder ein Serumferritin unter 100 μg/L.6

„Eine frühzeitige und intensive Betreuung unterstützt das langfristige Wohlbefinden unserer Patient:innen maßgeblich. Genau das ist unser Ziel.“

Hinblick auf seine potenziellen Vorteile für Patient:innen mit HFpEF und Adipositas untersucht. Dabei zeigten sich vielversprechende Perspektiven: Die Patient:innen profitierten von verringerten HF-bezogenen Symptomen, einer größeren Belastungsbreite und einem stärkeren Gewichtsverlust im Vergleich zur Placebogruppe.9

Neue KardiomyopathieGuideline

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Präsentation der erstmals im Jahr 2023 erschienenen Kardiomyopathie-Leitlinien der ESC4. Eine wichtige Änderung stellt die Einteilung der Kardiomyopathien in nun fünf definierte Phänotypen dar. Zu den altbekannten hypertrophen, dilatativen, restriktiven und arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathien (ARVC) kommt die Nichtdilatative Linksventrikuläre Kardiomyopathie (NDLVC) als eigenständige Gruppe hinzu. Diese inkludiert Patient:innen mit nichtischämischer linksventrikulärer Narbenbildung oder Fettgewebsersatz ohne Dilatation des linken Ventrikels. Eine globale oder regionale systolische linksventrikuläre Dysfunktion kann, muss aber nicht damit einhergehen.

Patient:innen mit milder oder kontrollierter arterieller Hypertonie. Zudem geben sie mitunter Aufschluss über die Risikostratifizierung hinsichtlich eines plötzlichen Herztods, indem sie sogenannte „ Hochrisikogene“ identifizieren. Ebenso profitieren Angehörige mit einer positiven Familienanamnese potenziell von diesen Tests, wenn mögliche präventive Maßnahmen aufgrund der genetischen Veranlagung ergriffen werden können.4 Obwohl die genetische Testung meist kontrovers diskutiert wird, ermöglicht sie einen entscheidenden Schritt in Richtung personalisierter Medizin.

Fazit und Ausblick

Der stetige Wandel der Herzinsuffizienztherapie stellt das medizinische Personal vor große Herausforderungen, bietet aber gleichzeitig vielfältige Optionen zur Verbesserung der Patient:innenbehandlung. Alle Interessierten, die heuer aus erster Hand informiert werden möchten, sind herzlich eingeladen, am 08. November 2024 im Park Inn Hotel in Linz an unserem jährlichen Herzinsuffizienz-Update teilzunehmen.

Literatur:

1 Anker SD et al., N Engl J Med 2021; 385(16):1451-1461.

Die „Abnehmspritze“ unter der Lupe

Bereits eine Framingham-Studie aus dem Jahr 2002 zeigte: Adipositas ist mit einem erhöhten Risiko einer Herzinsuffizienz vergesellschaftet.7 Insbesondere wird vermutet, dass ein stärkerer Bezug zur HFpEF besteht.4 Etwa 60 bis 80 % aller HFpEF-Patient:innen sind übergewichtig.8 In diesem Kontext zieht die neu zugelassene „ Abnehmspritze“ auch die Aufmerksamkeit der Spezialist:innen für Herzinsuffizienz auf sich. Der Wirkstoff Semaglutid, der zur Gruppe der Antidiabetika zählt, wurde in der STEP-HF-Studie vor allem im

In der Diagnostik rückt die kardiale Magnetresonanztomographie in den Vordergrund. Sie gilt ab sofort neben ausführlicher Anamnese, EKG, Echokardiographie und Labortest als Klasse -I-Empfehlung bei Verdacht auf eine Kardiomyopathie.

Kontrovers: genetische Tests

Auch die Frage „Wen sollte man genetisch testen?“ wird viel diskutiert. Eine umfassende Beratung der Patient:innen und ihrer Angehörigen vor einer geplanten Testung ist ausschlaggebend, um sie bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Genetische Tests können vor allem in der Diagnostik nützlich sein – beispielsweise im Falle eines hypertrophen Kardiomyopathie-Phänotyps bei

2 Solomon SD et al., N Engl J Med 2022; 387(12): 1089-1098.

3 McDonagh TA et al., Eur Heart J 2023; 44(37): 3627-3639.

4 Arbelo E et al., Eur Heart J 2023; 44(37):3503-3626.

5 Mebazaa A et al., Lancet 2022; 400(10367):1938-1952.

6 Graham FJ et al., Eur J Heart Fail 2023; 25(4):528-537.

7 Kenchaiah S et al., N Engl J Med 2002; 347(5):305-13.

8 Obokata M et al., Circulation 2017; 136(1):6-19.

9 Kosiborod MN et al., N Engl J Med 2023; 389(12): 1069-1084. Hier geht es zu den aktuellen Leitlinien:

Update der ESC-Guideline Herzinsuffizienz:

ESC-Guideline Kardiomyopathie:

NACHBERICHT

* Gastautorin Dr.in Christina Pöschl war Vortragende beim „Herzinsuffizienz-Update 2023“ am 3. November 2023, veranstaltet vom Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

< Hausärzt:in medizinisch 8 März 2024

Wenn die Wunde nicht heilt

Häufig unterschätzt: Gefäßerkrankungen als Ursache

255.000 Österreicher:innen leiden unter chronischen Wunden, jährlich kommen 68.000 Personen hinzu. Die Behandlungskosten werden hierzulande auf 1,22,2 Milliarden Euro geschätzt. Rund 61 % der Betroffenen erhalten in Österreich keine regelgerechte Behandlung. Chronische Wunden sind nicht nur ein Problem, das weit verbreitet und kostenintensiv ist, sondern Patient:innen sind auch oftmals von Schmerzen geplagt und leiden unter psychischer Belastung.¹

Häufig gehen chronische Wunden mit einem langen und komplizierten Krankheitsverlauf einher und erfordern einen hohen Pflegeaufwand.

Ursächliche Therapie

Für die Therapie muss, wie bei anderen Gesundheitsproblemen auch, die Ursache ermittelt werden. Mehr als zwei Drittel aller chronischen Wunden sind auf Erkrankungen des arteriellen, venösen oder lymphatischen Gefäßsystems zurückzuführen. Häufig wird die Ursache jedoch nicht erkannt, was eine regelgerechte Behandlung unmöglich macht. Die Therapien der verschiedenen Erkrankungen weisen nämlich große Unterschiede auf. So erfolgt die Behandlung der pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) durch Re-

vaskularisierung, die des Ulcus cruris venosum durch Kompression und jene des diabetischen Fußsyndroms durch Druckentlastung. Diese Methoden basieren auf wissenschaftlicher Evidenz. Andere Methoden, etwa Kaltplasma, Wachstumsfaktoren, Hämoglobinspray oder Fischhaut, werden zwar oft zur Unterstützung der Heilung eingesetzt, jedoch konnte die Wirksamkeit hinsichtlich einer beschleunigten Wundheilung bei den meisten nicht nachgewiesen werden. Auch wenn die wissenschaftliche Datenbasis für die lokale Wundbehandlung unzureichend ist, ist eine Vielzahl der „modernen“ Wundprodukte

Hausärzt:in medizinisch 10 März 2024

© shutterstock.com/AI

KARDIO/ANGIO

Serie

wie Unterdruckverbände, Alginate, Wundgele, PU-Schaumverbände oder Wundgaze für die Lokaltherapie chronischer Wunden unentbehrlich. Wundauflagen schützen nicht nur vor äußeren Einflüssen und nehmen Wundsekret auf, sie unterstützen auch Wundheilungsprozesse, regulieren den Feuchtigkeitsspiegel, verringern Wundgeruch, binden pathogene Erreger und wirken antiinfektiös.

Ausreichende Evidenz ist hingegen für das Gehtraining zur Behandlung der pAVK gegeben, die mit weltweit 200 Millionen Betroffenen zu den am weitesten verbreiteten Angiopathien zählt. Jene schonende Methode ermöglicht neben einer leitlinienkonformen Therapie der Hypertonie und Dyslipidämie ein besseres Behandlungsergebnis. Für den medikamentösen Therapieerfolg ist nämlich die Lebensstilmodifikation mit Gehtraining, aber auch Nikotinentwöhnung entscheidend. Durch das Training können Patient:innen längere Gehstrecken schmerzfrei zurücklegen. Kommt es zu keiner Verbesserung der Mobilität, stehen invasive Verfahren wie die kathetergestützte Gefäßdehnung oder offen-chirurgische Methoden zur Verfügung.²

Verbesserungswürdige Versorgungsmöglichkeiten

Neben Dermatolog:innen und Chirurg:innen sind ausgebildete Wundmanager:innen für die Versorgung zuständig. Die Situation ist allerdings herausfordernd. Es mangelt an Wundambulanzen und kassenunterstützten Ordinationen mit Schwerpunkt Wundmanagement. Außerdem werden die Behandlungskosten oft nicht oder nur zu einem kleinen Teil von der Krankenkasse übernommen.¹ Die jährlichen Kosten liegen durchschnittlich in einem fünfstelligen Bereich pro Patient:in, wären jedoch bei rechtzeitiger Intervention und leitlinienkonformer, koordinierter Versorgung größtenteils vermeidbar.² Optimal wäre es, wenn durch Präventionsstrategien, Gesundheitsförderung und Stärkung der Gesundheitskompetenz Wunden verhindert würden und eine Behandlung gar nicht vonnöten wäre.³

Initiative für optimale Versorgung der Patient:innen

Die Initiative „Wund?Gesund!“ ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die bestmögliche Versorgung der Patient:innen mit geeigneten Medizinprodukten. Patient:innen sind aufgrund von fehlendem Wissen über Therapiemöglichkeiten oftmals überfordert, es mangelt an qualitätsgeprüften Informationen im Internet, an Kompetenzzentren sowie an Personen, die sich auf Wundmanagement spezialisiert haben und im häuslichen Umfeld Patient:innen versorgen können. Jene Initiative erkennt die Probleme und will diesen beikommen. Die Sprecher:innen von Wund?Gesund!, Mag.a Martina Laschet und Mag. Philipp Lindinger, betonen, dass Patient:innenpartizipation ein Schlüsselfaktor sei. Um Patient:innen- sowie Angehörigenbeteiligung zu fördern und Projekte umzusetzen, gründeten beispielsweise die Österreichische Plattform Patient:innensicherheit und das Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety einen Patient:innenbeirat.³

Fazit

Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2 oder Adipositas begünstigen die Entstehung chronischer Wunden. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung immer älter wird und insbesondere Personen höheren Alters zu den Betroffenen zählen. Initiativen wie die vorgestellten wollen den steigenden Zahlen von Patient:innen mit chronischen Wunden bei gleichzeitigem Mangel an Kompetenzzentren entgegenwirken. Denn die Aufklärung und optimale Versorgung der Patient:innen ist in Österreich noch ausbaufähig und bedarf daher weiterhin großer Aufmerksamkeit.

Mara Sophie Anmasser

Quellen & weiterführende Informationen: 1 selbsthilfe-wunde.at , gefaessforum.at 2 gefaesschirurgie.de 3 wund-gesund.at

Hausärzt:in medizinisch 11 März 2024

Hausärzt:in

Inteferenztests bei Blutzuckermesssystemen

Warum es wichtig ist, ein breites Spektrum von Substanzen auf Interferenzen zu testen

Die Ergebnisse der Blutzuckerselbstmessung (SMBG) werden häufig verwendet, um die Blutzuckerkontrolle von Menschen mit Diabetes zu beurteilen und bei Therapieentscheidungen, z. B. hinsichtlich der Dosierung von Insulin, zu unterstützen. Allerdings können einige Medikamente, die Patient:innen aufgrund von Begleiterkrankungen verschrieben werden, die Blutzuckermessungen beeinflussen. Abweichungen bei den Blutzuckermessungen können zu nicht erfassten oder falschen Hypo- oder Hyperglykämie-Ereignissen führen und wichtige Entscheidungen zur Diabetestherapie verfälschen.1

Die Blutzuckermesssysteme Accu-Chek® Guide und Accu-Chek® Instant wurden auf über 200 Substanzen1 getestet und übertreffen damit die internationalen Testanforderungen.

Weltweit anerkannte Organisationen für Leistungsrichtlinien, wie das Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), die Food and Drug Administration (FDA) und die Internationale Organisation für Normung (ISO), verlangen von den Herstellern von Blutzuckermessgeräten,

die Auswirkungen von 24 verschiedenen potenziell störenden Substanzen zu testen. Studien zeigen jedoch, dass angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Therapien und neuen Medikamentenklassen, die Prüfung anhand von Leistungsrichtlinien alleine möglicherweise keine ausreichende Gewähr für die Patient:innensicherheit darstellt.1,2

Alle Richtlinien nennen zu prüfende Stoffe, aber erwarten auch von den Herstellern, dass sie eine kontinuierliche eigene Risikoanalyse durchführen, um mögliche potenzielle andere Störfaktoren und/oder neue Störfaktoren zu identifizieren, und fortlaufend Tests mit neuen Substanzen vornehmen. Roche z. B. testet eine Liste von über 200 Substanzen für ihre SMBGSysteme Accu-Chek ® Guide und AccuChek® Instant – einschließlich Interferenzen, die aus Hinweisen aus der Literatur oder von Kunden stammen, und neuen Substanzen, wie SGLT2-Hemmern.

Am Ball bleiben

Störende Substanzen können eine bedeutende Fehlerquelle für Messungen sein und so eine Gefahr für Patient:innen darstellen. Bei Roche Diabetes Care bedeutet unser Engagement für die Blutzuckermessung,

umfangreiche Tests gegen potenziell störende Substanzen durchzuführen, um das Risiko einer Beeinträchtigung der Genauigkeit der Ergebnisse zu reduzieren.1 Wir erweitern stetig unsere Interferenztestungen, um auch neue und aufkommende Therapien – einschließlich Natrium-Glukose-Transportprotein-2(SGLT2)-Inhibitoren, die bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes zur Anwendung kommen – auf Störungen zu testen.1,2 Zu den getesteten Medikamenten gehören unter anderem:1

• SGLT2-Hemmer & andere orale Antidiabetika,

• Psychopharmaka,

• Antihypertensiva,

• Wirkstoffe gegen Fettstoffwechselstörungen,

• Antiarrhythmika.

Erfolgreiche Therapie ermöglichen

Die umfangreichen Interferenztests der Systeme Accu-Chek ® Guide und AccuChek® Instant schließen eine Verfälschung der Ergebnisse durch 99 % der über 200 getesteten Substanzen aus und ermöglichen Ihren Patient:innen eine verlässliche Messung ihres Blutzuckers. Diese ist die Grundlage einer erfolgreichen DiabetesTherapie.1,2,*

JETZT KOSTENLOS BLUTZUCKERMESSGERÄTE FÜR IHRE PRAXIS BESTELLEN!

www.accu-chek.at/accu-chek-bestellformular

Substanzen mit Störpotenzial: Ascorbinsäure: Genauigkeitsgrenzwert > 5 mg/dL; Xylose: Genauigkeitsgrenzwert > 10 mg/dL.

Referenzen:

Hauss O, Hinzmann R, Huffman B, Drug interference in self-monitoring of blood glucose and the impact on patient safety: we can only guard against what we are looking for. J Diabetes Sci Technol. 2022; 0(0).

doi:10.1177/19322968221140420.

Mills K, Roetschke J, Patients with SGLT2 inhibitor therapy can reliably measure their blood glucose without interference issues when up-to-date potentiometric and amperometric blood glucose measurement systems are used. J Diabetes Sci Technol. 2022;16:261-263.

ACCU-CHEK , ACCU-CHEK GUIDE und ACCU-CHEK INSTANT sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2023 Roche Diabetes Care accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | Engelhorngasse 3 | 1210 Wien

BEZAHLTE ANZEIGE

informativ

© privat

Der Schlaganfall und seine Komplikationen

Die Schlüsselrolle der Hausärzt:innen als Casemanager:innen

EXPERTE:

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kranz Ärztlicher Direktor im Neurologischen Rehabilitationszentrum „Rosenhügel“

Das Schicksal Schlaganfall ereilt jedes Jahr etwa 20.000 bis 25.000 Menschen in Österreich. „ Apoplexie ist damit eine der häufigsten Ursachen für eine permanente Behinderung im Erwachsenenalter – und hat einen großen epidemiologischen Impact auf die Bevölkerung“, hebt Univ.Prof. Dr. Gottfried Kranz, Ärztlicher Direktor im Neurologischen Rehabilitationszentrum „Rosenhügel“, hervor.

In der Akutbehandlung habe es – ebenso wie in der Sekundärprophylaxe – in den letzten Jahren zukunftsweisende Entwicklungen gegeben, beispielsweise innovative Medikamente betreffend.

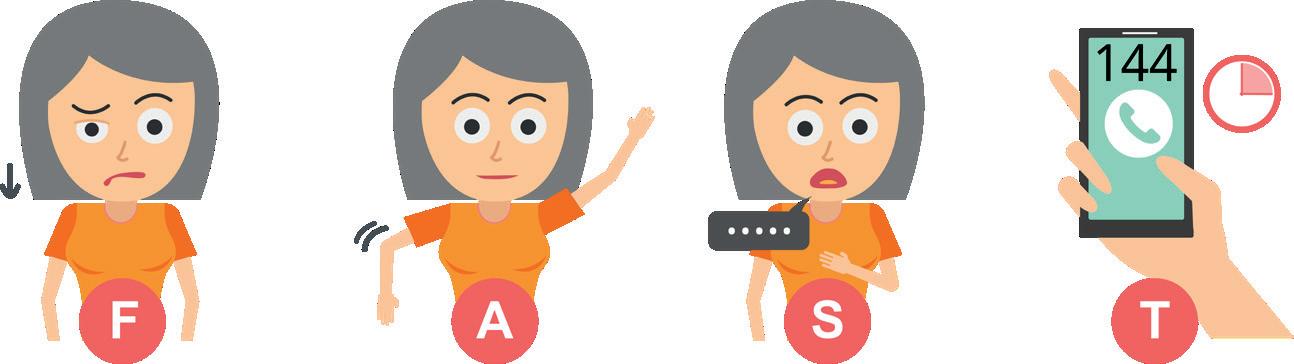

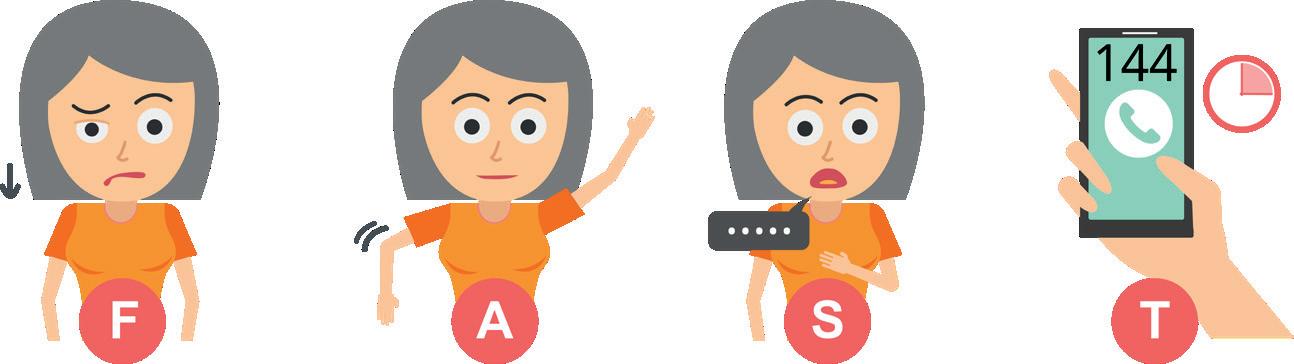

Die heimische Schlaganfall-Akutversorgung sei im internationalen Vergleich bereits auf einem hohen Niveau. Trotzdem habe der Grundsatz „Time is Brain – Anruf 144!“ nicht an Relevanz verloren.

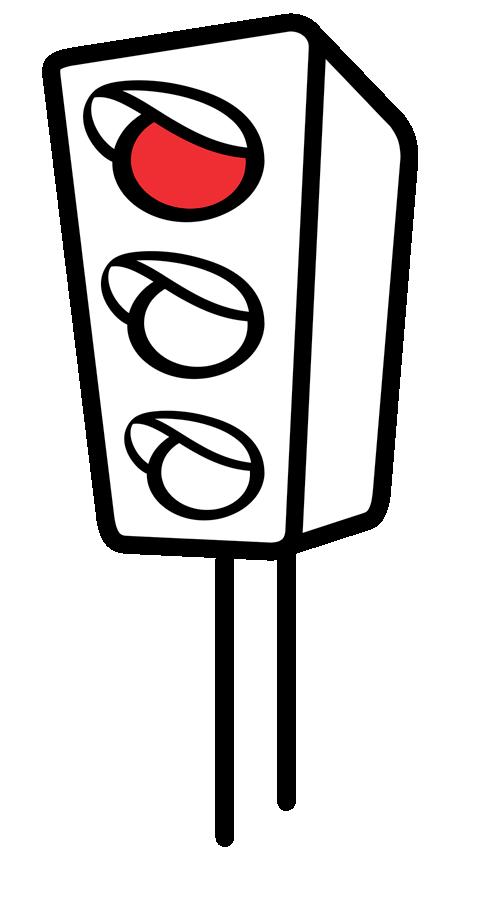

Von der Akut- bis zur chronischen Versorgung

„Das Outcome nach Schlaganfall hängt auch davon ab, wie gut und schnell die Allge meinheit reagiert, denn nicht immer ist sofort eine Ärzt:in vor Ort“, gibt der Experte zu bedenken. Sehr hilfreich sei der FAST-Test (siehe Abb.). „ H ausärzt:innen nehmen eine Schlüsselrolle bei der Wissensver mittlung rund um das The ma Schlaganfall ein“, so Prof. Kranz. „Und es kommt ihnen eine essenzielle Bedeutung bei der chro-

Entsteht beim Versuch zu lächeln eine Grimasse?

Können beide Arme angehoben werden, ohne dass ein Arm wieder nach unten fällt?

Ist die Sprache beeinträchtigt, kann ein Satz nicht richtig gesprochen werden?

Hat eine Person bei einer dieser Aufgabe Probleme, zählt jede Minute, Anruf 144!

nischen Versorgung Betroffener nach der Spitalsentlassung zu “ Ein besonderes Augenmerk sei dabei etwa auf mögliche Komplikationen nach der Akutbehandlung zu legen, wie die Prä-

VORSCHAU Hausärzt:in 4/2024: „Spastizität nach Schlaganfall ist häufig – worauf Hausärzt:innen achten sollten“

vention eines sekundären Schlaganfalls, ADL/Mobilitätsprobleme, Spastizität, Schmerzen, Inkontinenz, Depression/ Stimmungsschwankungen und/oder kognitive Probleme.

Auf Entwicklung

einer Spastizität achten

Noch zu wenig im allgemeinen Bewusstsein verankert ist: Bis zu 43 Prozent der Patient:innen entwickeln infolge des Schlaganfalls innerhalb von Wochen bis Monaten nach dem Akutereignis eine Spastizität. Bei fast 50 Prozent davon wird die Diagnose von Allgemeinmediziner:innen gestellt.1 Die frühzeitige Identifizierung und Behandlung kann nicht nur etwaige Komplikationen reduzieren, sondern auch Alltagsfunktionen verbessern und die Unabhängigkeit der Betroffenen fördern.2 Auch hierbei komme den Kolleg:innen in den Allgemeinpraxen eine Schlüsselrolle zu, resümiert Prof. Kranz.

KaM © shutterstock.com/Tuaklom

1 Rakers F et al., Dtsch Arztebl Int 2023;120: 284-5. 2 Wissel J et al., Neurology 2013; 80:S23-S19. Hausärzt:in medizinisch 13 März 2024

Literatur:

Ist Kranksein auch künftig leistbar?

Ein Expert:innengespräch zum Thema Zwei-Klassen-Medizin

Wirkt die Gesundheitsreform dem Ärztemangel entgegen und bringt sie Verbesserungen in der medizinischen Versorgung? Oder steuern wir weiter auf eine Zwei-Klassen-Medizin zu? Diesem brisanten Thema widmete sich eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionsrunde am 27. Februar, veranstaltet von den RegionalMedien Austria gemeinsam mit der Hausärzt:in (siehe TIPP, Seite 16). Mit dabei waren: Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch, ÖGK-Obmann Andreas Huss, Ärztekammerfunktionärin und Hausärztin Dr.in Naghme KamaleyanSchmied sowie Gesundheitsökonom Dr. Ernest Pichlbauer.

Die aktuelle Gesundheitsreform hat ja zum Ziel, das in seinen Ansätzen gute, aber in den vergangenen Jahren stark ausgehungerte österreichische Gesundheitssystem wieder „aufzupeppeln“ und somit fit für die Zukunft zu machen. Die teils sehr hitzige Diskussion konzentrierte sich auf aktuelle Herausforderungen wie die langen Wartezeiten für Termine in Kassenordinationen, den veralteten Leistungskatalog, die Spitalslastigkeit des Systems u. Ä. m.

„Das ist die größte Gesundheitsreform der letzten dreißig Jahre, und sie wird Dinge in Bewegung bringen.“

BM Johannes Rauch

Spitäler bevorzugt …

Auch wenn die Anzahl der Ärzt:innen pro Kopf in Österreich im europäischen Vergleich gut sei, könne die Mangelsituation bei Mediziner:innen mit Kassenvertrag mittlerweile nicht mehr weggeredet werden, hob BM Rauch sinngemäß hervor. „Wir haben deshalb versucht, – gegen alle Widerstände –eine Gesundheitsreform zustande zu

bringen, die die Situation verbessert. Das dauert. Pro Jahr kommt jetzt etwa 1 Milliarde Euro mehr ins System: unter bestimmten Voraussetzungen. Und es bekommen auch die Kassen mehr Geld – 300 Millionen Euro pro Jahr –, um mehr Leistungen anbieten zu können “ Zu einer Entlastung des Systems sollen zudem der Grundsatz „ Digital vor ambulant vor stationär“ sowie der Ausbau der Vorsorge beitragen. „ Die Gesetze sind beschlossen, die Rahmenbedingungen geschaffen, das Geld ist da. In den nächsten Monaten geht es ums Verhandeln des Zielsteuerungsvertrags und ums Umsetzen“, so der Minister weiter. Leider nicht zu stemmen gewesen sei eine Finanzierung des Spitals- und des niedergelassenen Sektors aus einer Hand. Dafür bräuchte es eine Verfassungsreform.

„Wenn man sieht, wie viel Geld in den niedergelassenen Bereich investiert wurde – und wie viel im Vergleich in den Spitalsbereich, ist das ein sehr großes Ungleichgewicht. Da müsste man nachbessern“, fand Dr.in KamaleyanSchmied klare Worte. Die Standesvertreterin weiß, wie schwierig es aktuell ist, Mediziner:innen für das Kassensystem zu begeistern. Trotz Terminmanagements seien daher in den bestehenden Ordinationen hohe Frequenzen und lange Wartezeiten an der Tages-

„Primärversorgung ist nicht an ein Zentrum gebunden, sondern an die Ärzt:in.“

Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied

14 März 2024 Hausärzt:in politisch

© firefly.adobe.com/AI

„Diese Reform ist keine Reform – es ändert sich an den Strukturen nichts.“

Dr. Ernest Pichlbauer

ordnung. Die Ärztekammer habe sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man dem entgegenwirken könne. Der Merksatz laute: „ Auf geht‘s in eine gute Gesundheitsversorgung!“: Neben der Attraktierung des Arztberufes brauche es endlich eine Flexibilisierung, welche moderne Arbeitsmodelle, Telemedizin und interdisziplinäre Praxen fördert, sowie eine Verankerung von Spitalsauslagerungen. „L etzteren muss aber jedenfalls Geld folgen, sonst kann es sich nicht ausgehen, dass wir im niedergelassenen Bereich viele Spitalsleistungen übernehmen können!“, stellte die Allgemeinmedizinerin klar. Auch müsse endlich der Leistungskatalog modernisiert werden.

Apropos Hausarztzentrierung

Obmann Huss bestätigte die Nachbesetzungsprobleme. Er betonte aber, dass nur bestimmte Regionen Österreichs betroffen seien. In Wien – Döbling etwa fänden sich sofort sieben bis zehn Bewerber:innen. Im Waldviertel oder Südburgenland sei es schwierig. Mit Einführung der e-card sei den Menschen der Zugang zu den Fachärzt:innen erleichtert worden, gab der Kammerfunktionär zu bedenken. 25 Prozent der Menschen in Österreich hätten heute keine Hausärzt:in mehr. „ Das ist nicht gut für das Gesundheitssystem und schon gar nicht für die Menschen, die von einer Fachärzt:in zur nächsten pilgern “ In einem hausarztzentrierten Gesundheitssystem würden automatisch die kassenfachärztlichen Ordinationen und die Spitalsambulanzen entlastet. In entlegenen Regionen könnten das Einzelpraxen sein. In Ballungszentren seien Primärversorgungszentren effizienter. In diesen würden Mediziner:innen durch Vertreter:innen

anderer Gesundheitsberufe entlastet. Die Patient:innenbegleitung durch das System könnte idealerweise durch die Gesundheitshotline 1450 digital unterstützt werden. „ A n einem österreichweit einheitlichen Honorar- und Leistungskatalog arbeiten wir momentan mit der Ärztekammer“, so Huss weiter. Hierfür werde es in den kommenden Jahren jedenfalls zusätzliche finanzielle Mittel brauchen.

Mehr als Sprechblasen?

„Die Reform – ich glaube das weiß jeder – ist keine Reform“, gab sich Dr. Pichlbauer wenig optimistisch. „ Es ändert sich an den Strukturen nichts. Zusätzliche Geldflüsse, die Stärkung des Hausarztsystems, all das höre ich seit 20 Jahren. Das erste Konzept einer hausarztzentrierten Primärversorgung habe ich 2002 für die niederösterreichische Ärztekammer erarbeitet. Es wurde von allen Seiten abgeblockt.“ Für den Gesundheitsökonomen ist aus dem Reformpapier auch nicht ersichtlich, dass >

Hausärzt:in politisch 15 März 2024

Hausärzt:in

die Patient:innenströme besser gelenkt werden. „1450, in allen Ehren, ist für die Akutversorgung. Man muss proaktiv anrufen. Wir haben ein großes Problem mit der Versorgung chronisch kranker Menschen“, stellte er klar. „ Auch über diesen einheitlichen Leistungskatalog diskutieren wir schon seit 20 Jahren .. “

BM Rauch entgegnete: „ Das sind keine leeren Papiere oder Sprechblasen, die da verabschiedet wurden.“ Durch konkrete Gesetze und Rahmenbedingungen sei vielmehr eine Verbindlichkeit hergestellt worden, die es zuvor nicht gegeben habe. „Ich würde Sie bitten, die Dinge so zu lesen, wie sie sind. Das ist die größte Gesundheitsreform der letzten dreißig Jahre, und sie wird Dinge in Bewegung bringen. Die Primärversorgungszentren z. B. ermöglichen uns eine völlig neue Qualität der Versorgung. Das ist moderne Gesundheitspolitik.“

Gesundheitsdienstleistungen auch für Einzelpraxen

Dr.in Kamaleyan-Schmied war wichtig festzuhalten, dass Primärversorgung nicht an ein Zentrum gebunden sei, sondern an die Ärzt:in. „Um zum Thema Zwei-Klassen-Medizin zurückzukommen: Von 120 PVE könnte jede in voller Ausstattung 10.000 Patient:innen versorgen, insgesamt 1,2 Millionen Menschen. Was ist mit den anderen 8 Millionen? Sollen die schlechter ver-

sorgt werden?“, fragte sie. „Warum kann nicht jede einzelne Kassenärzt:in Zugriff auf Gesundheitsdienstleister haben – Sozialarbeiter:innen, dipl. Wundmanager:innen … Das wäre flächendeckend relativ leicht umzusetzen. Die Gründung einer PVE ist doch relativ umständlich “ Mit der Ermöglichung solcher „ PVE light“ käme allen Bürger:innen das gleiche Angebot zugute: „Vor allem chronisch Kranke brauchen eine wohnortnahe Ärzt:in, in deren Ordination sie etwa mit dem Rollator kommen und dort an einem Ort die bestmögliche Behandlung erhalten.“

Viele leisten sich eine Zusatzversicherung

Sowohl Minister Rauch als auch Obmann Huss meinten, dass sie nichts gegen noch flexiblere Praxismodelle hätten. Huss betonte jedoch, dass ihm garantierte Öffnungszeiten wie die der PVE wichtig seien. Und er verwies auf die neu eröffneten Diabeteszentren für Menschen mit der chronischen Stoffwechselerkrankung. Auch der Kammerfunktionär hielt Dr. Pichlbauers Kritik entgegen, dass es einfach sei, aus dem Wohnzimmer heraus zu erklären, was hilfreich und gut wäre, wenn es dann aufgrund unterschiedlicher Interessen nicht umsetzbar sei: „Ich habe aufgehört, über bundesstaatliche Fragen zu diskutieren“, so der ÖGK-Obmann.

„In einem hausarztzentrierten Gesundheitssystem werden Facharztpraxen automatisch entlastet.“

Obmann Andreas Huss

„Ich orientiere mich an den Möglichkeiten, die gegeben sind “ Dass man in den nächsten Jahren weiter über die Finanzierung reden müsse, sei keine Frage. Aber er habe schon mit verschiedenen Minister:innen zusammengearbeitet – so viel wie jetzt sei noch nie weitergegangen.

Deutlich pessimistischer blieb der Gesundheitsökonom. Die private Medizin werde, wegen der Systemfehler, die seit Jahrzehnten nicht behoben wurden, in Zukunft massiv weiterwachsen, meinte er abschließend. „ M ittlerweile leisten sich 30 Prozent der Bevölkerung eine Zusatzversicherung. Daran sieht man, wie gering das Vertrauen ins öffentliche System ist “

Ein trauriges Schlusswort, eine insgesamt sehr spannende Diskussion.

MJB/KaM

TIPP

Runde der Regionen –die Livediskussion zum Nachhören: gesund.at/eventberichte oder meinbezirk.at/tag/runde-der-regionen

16 März 2024

© Roland

Ferrigato

Die Teilnehmenden (v. li. n. re.): Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Ärztekammer für Wien, Dr. Ernest Pichlbauer, Gesundheitsökonom, Mag.a Karin Martin, Chefredakteurin der Hausärzt:in, Mag.a Maria Jelenko-Benedikt, Chefredakteurin der RegionalMedien Austria, Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch und Andreas Huss, ÖGK-Obmann.

politisch

Praxiswissen: Update Endoprothetik

Kinematisches Alignment in der Knieendoprothetik –zurück zur ursprünglichen Anatomie

DFP-Punktesammler

Schnellzugriff zum Literaturstudium: Über diesen QR-Code gelangen Sie direkt zur Fortbildung auf gesund.at

Bei fortgeschrittener Arthrose stellt die endoprothetische Versorgung des Kniegelenkes nach Ausschöpfung der konservativen Maßnahmen den Goldstandard dar. Nichtsdestotrotz ist die Zufriedenheit der Patient:innen nicht so hoch wie nach dem endoprothetischen Ersatz des Hüftgelenkes. Dies liegt unter anderem an dem komplexen Bewegungsmuster des Knies. Aufgrund dessen wurden in den vergangenen Jahrzehnten neue Operationstechniken entwickelt. Sie zielen darauf ab, die physiologischen Achsen des Kniegelenkes

wiederherzustellen, um so ein optimales Bewegungsmuster des Gelenkes nach der Operation zu erreichen.

Eine Technik, die in den letzten Jahren wegen ihrer guten Ergebnisse an Bedeutung gewonnen hat, ist das kinematische Alignment. Es wurde 2006 erstmals vorgestellt und durchgeführt. Bei der präoperativen Planung werden die jeweilige präarthrotische Gelenklinie und die Beinachse des Kniegelenkes berücksichtigt und im Rahmen der Operation rekonstruiert.

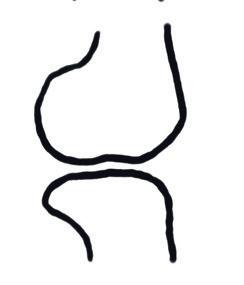

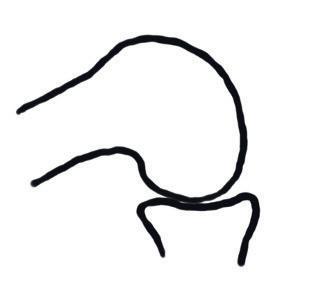

Anatomie und Kinematik des Kniegelenkes

Das Kniegelenk ist das nach Fläche größte Gelenk des Menschen und wird durch die Artikulation des Femurs mit der Tibia und der Patella gebildet. Biomechanisch gesehen, handelt es sich um ein Drehscharniergelenk (Trochoginglymus) mit fünf Freiheitsgraden. Interessant sind die kinematischen Eigenschaften des Kniegelenkes (Kinematik = Bewegungslehre). Die Bewegung im

Hausärzt:in DFP 17 März 2024

© shutterstock.com/KI

© Klinikum Wels-Grieskirchen

GASTAUTOR: Prim. Prof. Dr. Björn Rath Abteilung für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Klinikum Wels-Grieskirchen

>

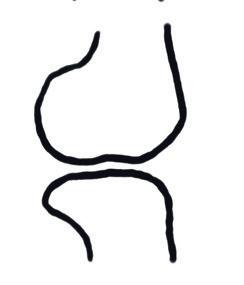

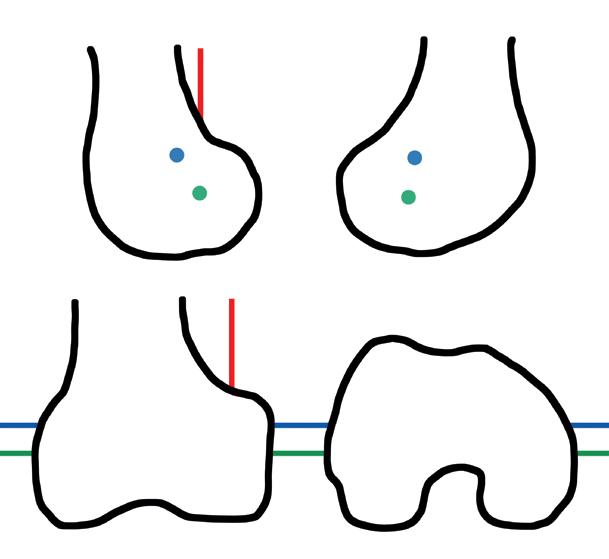

Bereich des medialen Kompartiments erfolgt anhand eines „ball in socket“Mechanismus. Das bedeutet, dass hier eine Kongruenz zwischen dem Femur (konvex) und der Tibia (konkav) besteht, was eine Stabilität während des gesamten Bewegungsablaufes mit sich bringt (Abbildung 1). Auf der lateralen Seite zeigt sich ein konvexes distales Femur, das mit einem konvexen Tibiaplateau artikuliert, sodass es bei der Beugung des Kniegelenkes zu einem Nachhinten-Gleiten (Translation/„roll back“) des Femurs kommt. Diese unterschiedlichen Mechanismen auf der Innen- und Außenseite ermöglichen das große Bewegungsausmaß des Kniegelenkes bei zugleich vorhandener Stabilität.

Abbildung 1: Die Bewegungsmechanismen auf der Innen- und Außenseite des Kniegelenkes unterscheiden sich („ball in socket“ vs. Translation/„roll back“ des Femurs bei der Beugung).

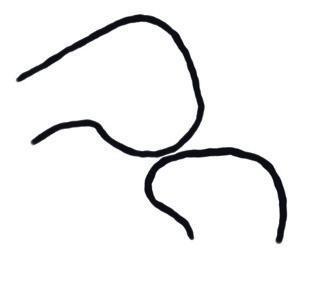

Die Rotationsachsen

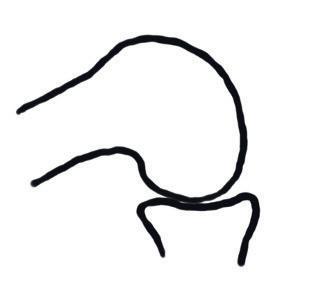

Der Bewegungsablauf des Kniegelenkes erfolgt um drei Rotationsachsen, die alle ihr Zentrum im Bereich des Femurs haben (Abbildung 2):

• longitudinale Achse (Drehpunkt im medialen Bereich des Kniegelenkes)

• 1. transversale Achse (Flexion/ Extension der Tibia um das Femur)

• 2. transversale Achse (Flexion/ Extension der Patella um das Femur)

Die longitudinale Achse ist der Rotationspunkt im medialen Kompartiment des Kniegelenkes zwischen dem Femur und der Tibia. Die beiden transversalen Achsen stellen die Rotation der Tibia und der Patella um das Femur bei der Extension/Flexion dar.

Abbildung 2: Der Bewegungsablauf des Kniegelenkes erfolgt um drei Rotationsachsen.

Ausrichtungstechniken im Wandel

Des Weiteren ist die Bandstabilität während der Streckung und während der Beugung des Kniegelenkes im medialen und lateralen Kompartiment unterschiedlich. Bei der Streckung zeigt sich medial und lateral eine straffe Bandsituation, wohingegen in der Beugung eine straffe Bandsituation medial und eine laxe Bandsituation lateral vorliegt. Dies ist von enormer Bedeutung für Bewegungsumfang und -muster, da hierdurch u. a. ein Hinknien bzw. Sitzen auf den Unterschenkeln erst ermöglicht wird.

Der Goldstandard in der Knietotalendoprothesen(KTEP)-Operation war in den letzten Jahrzehnten das mechanische Alignment. Hierbei wird eine radiologisch gerade Beinachse angestrebt. Dem zu Grunde liegt der Gedanke, dass es bei einer geraden Beinachse zu einer ausgeglichenen Belastung der implantierten Knieprothese kommt und somit frühzeitige Lockerungen reduziert werden. Jedoch ließ sich in den letzten Jahren in mehreren Studien nachweisen, dass ein größerer Anteil der Bevölkerung keine gerade Beinachse hat – an-

hand dieser Erkenntnis wurden neue Ausrichtungstechniken entwickelt und in den Fokus gerückt.

Ziel dieser Techniken ist es, jene ursprüngliche Ausrichtung und Anatomie des Kniegelenkes wiederherzustellen, die bei der Patient:in vor der arthrotischen Veränderung vorlag. Dementsprechend erfolgt eine patient:innenspezifische Versorgung. Unter diesen Gegebenheiten ist auch die im vorherigen Abschnitt skizzierte Anatomie und Kinematik des Kniegelenkes rekonstruiert, was einen möglichst physiologischen Bewegungsablauf zuwege bringt.

Das kinematische Alignment

Jene Ausrichtungstechnik, mit der das spezifische präarthrotische Alignment der Patient:innen angestrebt wird, ist das kinematische Alignment. Die drei Rotationsachsen des Kniegelenkes sollen entsprechend wiederhergestellt werden, um den natürlichen Bewegungsablauf des Kniegelenkes zurückzuerlangen. Demgemäß wurde eine Operationstechnik in den 2000er Jahren eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt.

Patient:innenindividuelle Vorgehensweise Wie erfolgt nun die Rekonstruktion des ursprünglichen Kniegelenkes? Hierzu werden MRT-Bilder von Kniegelenken ausgewertet und die Gelenkknorpeldicke im Bereich des Femurs und der Tibia ermittelt. Bei einer Varusgonarthrose ist der Knorpelbelag des medialen Kompartimentes aufgebraucht. Bei einer Valgusgonarthrose handelt es sich um einen Knorpelverlust des lateralen Kompartimentes. Die chirurgische Vorgehensweise beim kinematischen Alignment berücksichtigt den Knorpelverlust. Die Ausrichtung der entsprechenden Sägeschnitte im Bereich des Femurs und der Tibia erfolgt durch die Berechnung der Prothesen- und Knorpeldicke. Das bedeutet, dass auf der destruierten Seite 2-3 mm weniger Knochen reseziert wird, um den bestehenden Knorpelverlust auszugleichen. Durch die Anwendung dieses Prinzips wird in allen Kompartimenten die ursprüngliche Gelenklinie

Hausärzt:in DFP 18 März 2024

© Prof. Rath

und Ausrichtung der Rotationsachsen wiedererlangt. Hierfür wurde ein spezielles Instrumentarium entwickelt, das die präzise Einstellung ermöglicht. Somit erfolgt bei der kinematischen Technik immer eine patient:innenindividuelle Versorgung bzw. KTEP-Implantation. Während beim mechanischen Alignment nach der Knochenresektion ein Weichteilrelease durchgeführt wird (u. a. Abschieben der Kapsel, teilweise Ablösung der Kollateralbänder an ihrem Ansatz/Ursprung), um eine ausgeglichene Bandspannung zu bewirken, ist dies beim kinematischen Alignment nicht der Fall. Die Rekonstruktion der präarthrotischen Anatomie wird über die patient:innenindividuellen Sägeschnitte erreicht. Man spricht daher auch von der „t rue-measured resection“ Die Varus- oder Valgusstellung des Kniegelenkes bzw. der Beinachse entspricht der ursprünglichen Beinachse der Patient:innen und wird bewusst wiederhergestellt und nicht verändert. Man geht davon aus, dass durch die Rekonstruktion der präarthrotischen Situation auch die Kinematik des Kniegelenkes wiederhergestellt und dadurch ein optimaler Bewegungsablauf ermöglicht wird.

Optionale Sicherheitszonen

Häufig diskutiert wird die Frage, ob die Wiederherstellung der ursprünglichen Anatomie „i mmer“ forciert werden sollte. Dies gilt nur, wenn vor der Operation keine Fehlstellung bestand – z. B. aufgrund eines Knochendefektes, einer vorherigen Operation etc. Zudem sollte keine Bandinstabilität vorliegen. In diesen Fällen kann u. a. das restriktive kinematische Alignment angewendet werden, das die ursprüngliche Ausrichtung des Kniegelenkes unter der Einhaltung von Sicherheitszonen wiederherstellt.

Klinisches Outcome

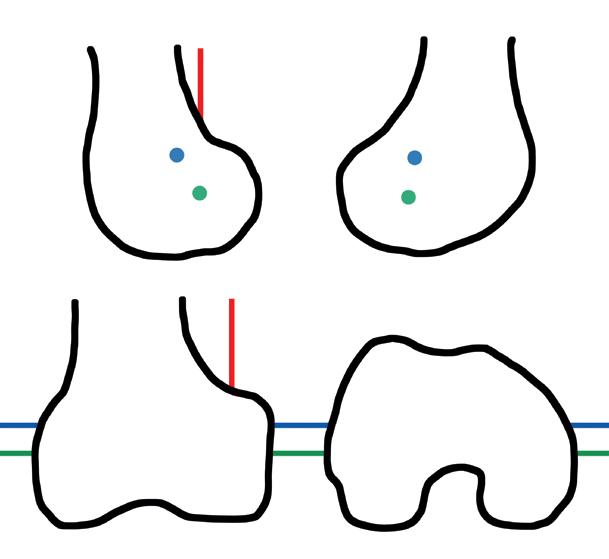

In bisherigen Studien zeigte sich bei den Patient:innen eine schnelle Rehabilitationsphase mit einem zügigen Übergang zu Aktivitäten des alltäglichen Lebens und sportlicher Betätigung. Außerdem wurde festgestellt, dass die Patient:innen einen großen Bewegungsumfang bei gleichzeitig sehr stabiler Gelenksituation haben. In aktuellen Studien (Review,

© Prof. Rath

Abbildung 3: Röntgenbilder nach KTEPImplantation (kinematisches Alignment). Links: Aufnahme des Kniegelenkes. Rechts: Ganzbeinstandaufnahme desselben Kniegelenkes.

Metaanalysen) ließen sich auch nach über 15 Jahren sehr gute klinische Ergebnisse des kinematischen Alignments dokumentieren, was zusätzlich für den Erfolg dieser Technik spricht.

Postoperatives Röntgenbild

Wichtig ist bei dieser Operationstechnik, auch die niedergelassenen Kolleg:innen in den Behandlungsvorgang einzubeziehen. Sie sollten mit dem Prinzip und der Vorgehensweise vertraut sein. Allein die Beurteilung des postoperativen Röntgenbildes kann ansonsten teilweise für Verwirrung sorgen, da die Gelenklinie hier nicht horizontal erscheint und eine nicht optimale Prothesenorientierung

angenommen werden könnte. Diese Darstellung in kurzen (nicht das ganze Bein betreffenden) Röntgenbildern ist allerdings korrekt. Interessanterweise spiegelt sich die Rationale der Implantationstechnik in der Ganzbeinstandaufnahme wider. Hier zeigt sich die Tibiakomponente und somit auch die Gelenklinie orthograd zum Boden (Abbildung 3).

In Ganganalysen ließ sich zudem nachweisen, dass die Tibiakomponente beim kinematischen Alignment geringeren Kräften ausgesetzt ist und ergo auch keine früheren Lockerungsereignisse zu erwarten sind.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Technik des kinematischen Alignments bei der KTEP-Implantation stellt ein Verfahren dar, bei der die patient:innenspezifische, präarthrotische Anatomie wiederhergestellt wird. Hierzu wird während der Operation der vorhandene Knorpeldefekt ausgeglichen und die Gelenklinie und Beinachse der Patient:in wieder in ihre ursprüngliche (physiologische) Situation gebracht. Auch wenn sich in klinischen Studien nach 10 und 15 Jahren bereits sehr gute Ergebnisse dieser Technik zeigten, sind weitere langfristige Ergebnisse abzuwarten, um die bisherigen guten Resultate weiter zu verifizieren.

<

Literatur beim Verfasser.

DFP-Pflichtinformation

Fortbildungsanbieter: Klinikum Wels-Grieskirchen

Lecture Board:

Dr.in Johanna Holzhaider

2. Vizepräsidentin der OBGAM; Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Dr.in Astrid Pinsger-Plank, MSc FÄ für Orthopädie und Traumatologie, Schmerzkompetenzzentrum, Bad Vöslau/Niederösterreich

Hausärzt:in DFP 19 März 2024

Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze

Das kinematische Alignment stellt eine Ausrichtungs- bzw. Operationstechnik bei der KTEP-Implantation dar, die als Zielsetzung die Wiederherstellung der ursprünglichen physiologischen Anatomie des Kniegelenkes hat.

Das Kniegelenk hat medial einen „ b all in socke t “ - Mechanismus und führt eine Translation auf der lateralen Seite durch.

Die drei Rotationsachsen (1 x longitudinal, 2 x transversal) definieren den Bewegungsablauf des Kniegelenkes und werden bei dem kinematischen Alignment rekonstruiert.

DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN

Während der Operation erfolgt die Ausrichtung durch die Rekonstruktion des Knorpeldefektes mittels eines speziellen Instrumentariums.

Das sehr gute klinische Outcome bei den Patien:innen nach dieser Operation zeigt sich in der aktuellen Literatur. Mit den niedergelassenen Kolleg:innen sollte das kinematische Alignment besprochen werden.

Die postoperativen Röntgenbilder müssen gemäß der angewendeten Operationstechnik interpretiert werden.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf gesund.at und meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.

Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als ScanDokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 30. September 2024.

Unsere aktuellen Fortbildungen finden Sie unter gesund.at (DFP Fortbildungen).

DFP-Fragen zu „Praxiswissen: Update Endoprothetik“

Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.

Welche Zielsetzung hat das kinematische Alignment? (1 richtige Antwort)

Erreichen einer geraden Beinachse.

Rekonstruktion der ursprünglichen (präarthrotischen) Gelenklinie/Beinachse.

Schaffung eines „ ball in socke t “ - Mechanismus im lateralen Kompartiment.

Wiederherstellung der drei transversalen Achsen.

Welche Angaben zur Anatomie des Kniegelenkes treffen zu? (2 richtige Antworten)

Medial besteht ein konkaves Tibiaplateau.

Lateral kommt es zu keiner Translation bei der Flexion.

Es bestehen drei Rotationsachsen.

Es gibt zwei longitudinale Rotationsachsen.

Die operative Umsetzung des kinematischen Alignments erfolgt durch … (1 richtige Antwort) 3

… die Umstellung der Gelenklinie.

… die Berücksichtigung der ursprünglichen Knorpeldicke und deren Ausgleich.

… ein Weichteilrelease.

… die gerade Ausrichtung der Beinachse.

Jetzt onlineTeilnahme möglich:

Sie haben ein Fortbildungskonto?

JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!

Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:

NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten

Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:

Name Anschrift

PLZ/Ort

E-Mail

Hausärzt:in DFP 20 März 2024

1

2

Ein Kreuz, das Viele tragen

Bei funktionellen Rückenschmerzen ist „Überbehandlung“ kontraproduktiv

Chronische Rücken- und Kreuzschmerzen sind längst zur Volkskrankheit avanciert. Mehr als jede:r Dritte über 60, aber auch etwa ein Fünftel aller unter 60-Jährigen ist betroffen, Frauen häufiger als Männer.1 Sogar Kinder werden mitunter als neue Risikogruppe genannt. Am 15. März wurde deshalb zum 23. Mal der Tag der Rückengesundheit begangen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab im Dezember des vergangenen Jahres erstmals eine Leitlinie zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen heraus.2

Ein Wohlstandsleiden

In modernen Industrienationen verbringen viele Menschen die meiste Zeit sitzend. Auf so viel Ruhe ist der menschliche Körper aber nicht ausgelegt, denn unsere Physis ist immer noch an die Lebensbedingungen der Urzeit angepasst, also an viel ausdauernde Bewegung. Deshalb hat die Wirbelsäule bekanntlich die Form einer doppelten S-Kurve, die sie ähnlich einer Feder wirken lässt. Durch Muskulatur und Bänder wird sie gehalten, die Bandscheiben gleichen Bewegungen aus und puffern. Sie alle ermöglichen das aufwändige Zusammenspiel der Strukturen bei gleichzeitiger Stabilität und Beweglichkeit.

Dafür muss das System aber regelmäßig bewegt und trainiert werden. Wer lange in einer Position verharrt, büßt an Muskelkraft ein und die Koordination mit den anderen Körperteilen verschlechtert sich. Außerdem verliert man das Bedürfnis, sich zu bewegen. Der Körper gewöhnt sich praktisch an die Fehlhaltung und nimmt sie nicht mehr als schädlich wahr. So entstehen für gewöhnlich Muskelverspannungen und unspezifische bzw. funktionelle Rückenschmerzen.3

WHO empfiehlt Bewegungstherapie

Diese funktionellen Rückenschmerzen machen etwa 80 % der Fälle aus.4 Sie sind normalerweise nicht bedrohlich, denn sie haben keine primär fassbare organische Ursache, etwa einen Bandscheibenvorfall. Meist besteht bei Rückenbeschwerden also keine akute Gefahr. Deshalb warnt der Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin von MedUni Wien und AKH Wien, Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, vor einer

Hausärzt:in medizinisch 21 März 2024

© shutterstock.com/Anatoly Maslennikov

>

„Ü berbehandlung“ Gewöhnlich könnten die Schmerzen mit konventionellen, konservativen Maßnahmen in den Griff bekommen werden.

Für eine effektive Therapie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist neben der 2018 veröffentlichten nationalen Leitlinie nun auch eine WHO-Leitlinie verfügbar. Dort werden etwa Massage und Akupunktur als kurzfristig erleichternd wirkende Mittel empfohlen. Nachhaltig sind sie allein aber nicht, denn die Patient:innen neigen dazu, in die alten Fehlhaltungen zurückzufallen, sodass die Schmerzen bald wieder auftreten. Bewegungs- und Trainingstherapie sollte daher das Mittel der Wahl sein. Sie fördert die Koordination und kann Haltungsfehler korrigieren, im Normalfall führt sie innerhalb von sechs Wochen zum Erfolg. Für die Richtlinie der WHO wurde eine Reihe unterschiedlicher Sport- und Bewegungsarten geprüft, darunter Krafttraining, Yoga, Pilates, Gymnastik und andere. Keine der Methoden unterschied sich in ihrer Effektivität signifikant von den anderen. Es wird daher empfohlen, das

WAS HILFT BEI RÜCKENSCHMERZEN?

Therapieprogramm den persönlichen Präferenzen der Teilnehmer:innen anzupassen.

Eine kontroversere Methode ist die Manipulation und Mobilisation der Wirbelsäule („Spinal Manipulative Therapy“; SMT), bei der durch ruckartige Stöße Gelenke über ihre normalen Bewegungsgrenzen hinaus gedehnt werden. Bisher gibt es nur wenige Studien zur Wirkung dieser Therapieform, in den WHO-Empfehlungen wird ihr aber kurzfristige Effektivität attestiert. Es kann hier zu moderaten Nebenwirkungen kommen. Das Risiko, schwerwiegende Komplikationen wie Knochenbrüche zu erleiden, ist grundsätzlich gering, die SMT sollte aber jedenfalls nur von geschultem Personal vorgenommen werden.

Ein umfassenderes Therapieprogramm ist der Biopsychosoziale Ansatz, bei dem physische, psychologische und soziale Behandlungen gemeinsam angewandt werden. Abhängig vom jeweiligen Programm werden damit gute, auch langfristige Erfolge erzielt. Patient:innen profitieren hiervon vor allem auch psychisch, etwa in Hinblick auf Stress.2

Wirkung X kurzfristig langfristig

Bewegungstherapie: die einzige Methode, die eine nachhaltige Wirkung zeigt, keine nennenswerten Unterschiede in Bezug auf die gewählte Sportart.

Akupunktur: sicher, zeitigt kurzfristige Verbesserungen, ist allein aber nicht nachhaltig.

Massage: kurzfristige Verbesserungen, unmittelbar nach der Behandlung kann es zu verstärkten Schmerzen kommen.

Manipulation der Wirbelsäule: kurzfristige Verbesserungen, mögliche Kontraindikationen (z. B. Osteoporose) müssen beachtet werden. Die verwandten Methoden Chiropraktik und Osteopathie wurden nicht getestet.

Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID): wirken gut, sind aber keine langfristige Lösung, da sie die Symptome nur maskieren.

Therapeutischer Ultraschall: keine signifikanten Verbesserungen feststellbar.

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS): kein signifikanter Unterschied zwischen Treatmentund Kontrollgruppe feststellbar.

Biopsychosoziale Therapie: Wirkung abhängig vom jeweiligen Programm, kann sich auch positiv auf die Psyche auswirken.

Empfehlungen für die Behandlung von Rückenschmerzen laut WHO-Leitlinie.

Gymnastik in der Notaufnahme

Eine fachärztliche Diagnose wird empfohlen, wenn sich der Zustand nach sechs Wochen Behandlung nicht bessert oder wenn bestimmte Hinweise vorliegen, die auf Strukturstörungen oder Entzündungen hindeuten, etwa Fieber oder Nervenausfälle. Hier schaffen bildgebende Verfahren dann Klarheit. Als Ursache für diese spezifischen Rückenschmerzen kommen eine Fraktur, ein Bandscheibenvorfall, Osteoporose, aber auch ein Tumor oder eine Infektion infrage. In solchen schwerwiegenderen Fällen kann ein chirurgischer Eingriff notwendig sein.

Selbst nach einer Operation wird jedoch versucht, die Patient:innen so schnell wie möglich wieder zu mobilisieren.

„ Die aktive Komponente ist bei der Behandlung oft entscheidend“, sagt Prof. Dr. Hagen Schmal, Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und Leiter der Sektion Wirbelsäulenchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg. „Wir überlegen sogar, Krankengymnast:innen direkt in der Notaufnahme einzusetzen. Dort sollen die Patient:innen dann möglichst nicht komplett liegen, sondern zum Beispiel halb sitzen.“

Aus demselben Grund rät Prof. Crevenna in moderaten Fällen von einer Krankschreibung ab: „ Die Betroffenen sollen nicht durch Bettruhe in eine kontraproduktive Inaktivität gedrängt werden. [Sie] sind darüber zu informieren, dass Bewegung die Schmerzsituation sogar verbessert.“

Felicia Steininger

Quellen:

1 Statistik Austria, Österreichische Gesundheitsbefragung 2019.

2 WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain. 2023.

3 Geraedts P, Physiotherapeutisches Training bei Rückenschmerzen. 2018.

4 Schürer R, Public Health Forum. 2016; 2(24):143-146. doi.org/10.1515/pubhef-2016-0034

Hier geht es zur WHO-Leitlinie:

Hausärzt:in medizinisch 22 März 2024

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.

+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at

Wartezimmer TV

So verliert der Darm an Reiz Das Reizdarmsyndrom erkennen und durch eine FODMAP-Diät die Therapie unterstützen

EXPERTIN:

Dr.in Karoline Horvatits Internistin mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährungsmedizin, Zentrum für Leber-, Magen- und Darmgesundheit

GASTROMEDICS in Eisenstadt

Lange Zeit galt der „nervöse Magen“ als eingebildete Krankheit. Mittlerweile ist das Reizdarmsyndrom (RDS) jedoch als valide Diagnose anzusehen. Es ist zudem einer der häufigsten Gründe für die Konsultation einer Gastroenterolog:in. Schätzungen zufolge ist rund ein Fünftel der Bevölkerung davon betroffen, Frauen circa doppelt so häufig wie Männer. Bei etwa der Hälfte aller Menschen mit gastrointestinalen Beschwerden sind diese auf das RDS zurückzuführen. „Entscheidend ist, dass die Erkrankung erkannt wird und eine Diagnose zuverlässig gestellt werden kann. Die aktuelle Leitlinie1 hilft uns hier und gibt einen Pfad hinsichtlich einer effizienten und sinnvollen Ausschlussdiagnostik vor“, so die Internistin und Darmexpertin Dr.in Karoline Horvatits aus Eisenstadt. Erst wenn andere gastroenterologische Erkrankungen wie Colitis ulcerosa oder eine Lebensmittelintoleranz ausgeschlossen werden können, gelangt man zur Diagnose RDS. „Besonders wichtig erscheint mir, dass die unnötige Wiederholung verschiedener Diagnostik vermieden wird“, meint die Fachärztin. Durch neue Erkenntnisse in Bezug auf pathophysiologische Mechanismen, etwa eine gestörte

INFO

FODMAP in Kürze

Das Reizdarmsyndrom ist eine häufige und für Patient:innen sehr belastende Erkrankung mit multifaktorieller Genese. Sowohl die Therapie als auch die Ernährungsempfehlungen werden individuell an die Patient:in angepasst. Mittlerweile ist eine von Ernährungsfachkräften angeleitete Low-FODMAPDiät eine etablierte Therapie zur Behandlung des Reizdarmsyndroms. Sie kann zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen führen. Ziel der angeleiteten individualisierten FODMAP-Diät ist, die Einschränkungen in der Nahrungsmittelauswahl für die Patient:in so gering wie möglich zu halten und die individuell verträgliche Menge verschiedener FODMAPs zu ermitteln. Eine ausführliche Auflistung empfohlener bzw. zu meidender Lebensmittel finden Sie auf meinmed.at/2328

26 März 2024 Hausärzt:in medizinisch

© picturepeople

© shutterstock.com/KI

© shutterstock.com/Alkema Natalia

Darm-Hirn-Achse, eine beeinträchtigte Schleimhautbarriere oder eine gestörte Motilität der Verdauungsorgane sowie eine Hyperästhesie im Verdauungstrakt, werde das RDS zusehends besser verstanden, woraus sich auch neue Therapieansätze ergäben.

„Im Speziellen profitieren Patient:innen mit dominierenden abdominellen Schmerzen, Blähungen und Diarrhoen von dieser Ernährungsform.“

Reizdarmsyndrom, eine Frage des Typs

Je nachdem, welche Beschwerden überwiegen, werden Menschen mit RDS in Diarrhoe- und Obstipationstypen eingeteilt, wobei es auch Mischtypen gibt. Das RDS ist eine komplexe Erkrankung und die Ursachen sind oft multifaktoriell. „Bei rund 50 Prozent der Patient:innen vom RDS-Diarrhoetyp liegt dem Leiden ein gestörter Gallensäuremetabolismus zugrunde. Aufgrund übermäßiger Ausscheidung von Gallensäuren im Darm kommt es zu einer unzureichenden Resorption am unteren Ende des Dünndarms und somit zu einer vermehrten Ausscheidung im Stuhl. Das hat letztlich eine chologene Diarrhoe zur Folge“, erklärt Dr.in Horvatits. Zudem ist die Motilität beim RDS-Diarrhoetyp deutlich erhöht, was den Patient:innen manifeste Beschwerden bereitet. Im Gegensatz dazu ist die Kolontransitzeit beim Verstopfungstyp deutlich verlangsamt. Obstipation ist die Folge. „Diese Unterscheidung ist besonders wichtig, da die Therapie beim RDS vor

allem symptomorientiert ist“, betont die Spezialistin. Behandelt werde das RDS medikamentös und psychotherapeutisch.

Ungünstige Lebensmittel eliminieren

Eine Säule der Behandlung stellen diätische Maßnahmen dar. Bei etwa 70 Prozent der Betroffenen führt eine FODMAP-arme Ernährung zu einer Besserung der Symptomatik. „Im Speziellen profitieren Patient:innen mit dominierenden abdominellen Schmerzen, Blähungen und Diarrhoen von dieser Ernährungsform. Bei Patient:innen mit dominierender Obstipation ist eine FODMAP-arme Ernährung ebenfalls möglich, eine zu erwartende Besserung der Symptome ist aber etwas geringer im Vergleich zu anderen RDS-Formen“, weiß Dr.in Horvatits. FODMAP steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Das Grundprinzip dieser Diät besteht darin, auf bestimme Zuckerbestandteile, auf die Patient:innen mit Reizdarmsyndrom vermehrt reagieren, weitgehend zu verzichten. Diese Zuckerarten werden im Darm nur ein-

geschränkt absorbiert, ziehen Wasser in den Darm und werden von den Darmbakterien vergärt, was Gase produziert. Dies kann wiederum zu vermehrten Symptomen wie Abdominalschmerzen, Flatulenzen und Diarrhoe führen. „Im ersten Schritt der Diät findet eine Elimination der Nahrungsmittelgruppen über sechs bis acht Wochen statt. Im Anschluss erfolgt eine sukzessive Wiedereinführung der einzelnen FODMAP-Gruppen. Je nach Verträglichkeit einzelner FODMAPGruppen und FODMAP-Mengen wird diese individuell an die Patient:in angepasst“, erklärt die Expertin.

Oft beinhaltet diese Diät unter anderem das Meiden von Nahrungsmitteln mit Fruktose (enthalten vor allem in Äpfeln, Wassermelonen, Mangos und Birnen) sowie Polyolen wie Sorbitol (hauptsächlich in Steinobst) und Mannitol (besonders in Karfiol und Pilzen). Die Polyole werden vermehrt künstlich als Süßungs- und Feuchthaltemittel in stark prozessierten Lebensmitteln und Süßwaren eingesetzt. Auch Fruktosesirup wird oft als Süßungsmittel verwendet.

Laktose kann ebenfalls zu abdominellen Beschwerden führen. „Die etwas längerkettigen Zucker Fructo- und Galactooligosaccharide (FOS bzw. GOS) sind sehr oft für diverse Symptome des RDS verantwortlich. Bei den FOS-haltigen Lebensmitteln sind vor allem Knoblauch und Zwiebeln sowie die Getreidesorten Weizen, Roggen und Gerste die Übeltäter“, so Dr.in Horvatits. Bei den GOS-haltigen Lebensmitteln sind hauptsächlich Bohnen, Erbsen sowie Cashews und Pistazien zu nennen. Eine Elimination dieser Nahrungsmittel im Rahmen der FODMAP-Diät führt bereits häufig zur deutlichen Linderung der Beschwerden.

Margit Koudelka

Referenz: 1 Layer P et al., Z Gastroenterol. 2021; 59(12):1323-415.

Hausärzt:in medizinisch 27 März 2024

© Weinwurm Fotografie

Hausärzt:in

Rot, gelb, grün – mit dem Ampelprinzip gegen Sodbrennen

Asthma, Husten oder Ohrenschmerzen?

Dahinter kann Reflux stecken; die Ursachen werden oft nicht gleich erkannt

EXPERTE:

Univ.-Doz. Dr. Martin Riegler Ärztlicher Leiter der Refluxordination, Wien, refluxordination.at

Jede:r dritte Erwachsene in Europa, Nordamerika und Japan leidet unter Reflux. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind stark und rund 50 Prozent leicht betroffen. Dr. Martin Riegler widmet sich in seiner Refluxordination in Wien ausschließlich und ganzheitlich der Refluxkrankheit: „Unserer Erfahrung nach dauert es oft zwei bis drei Jahre, bis sich Betroffene Hilfe suchen “ Wie viele von ihnen das tatsächlich tun und wie viele nicht, ist mangels wissenschaftlicher Studienlage nicht belegt. Zudem wird oft die Ursache nicht gleich erkannt. Wenn eine Patient:in häufig mit Husten, Heiserkeit oder Räuspern zu kämpfen hat, kann Reflux der Grund dafür sein, da der Rückfluss von Mageninhalt nicht nur die Speiseröhre entzündet – auch die Schleimhäute im Mund sowie jene der Ohren können betroffen sein, sodass Reflux Beschwerden im Kiefer- oder Ohrenbereich und sogar in der Lunge verursachen kann. Die meisten, die unter Asthma leiden, haben ebenfalls Reflux. Wird dieser behandelt, lassen sich auch die asthmatischen Beschwerden deutlich verringern. Solche Zusammenhänge sind vielfach nicht bekannt.

Refluxtagebuch hilfreich

Bei der Diagnose ist es vor allem wichtig, den Betroffenen ganz genau zuzuhören, wenn sie ihre Krankheitsgeschichte erzählen und die Symptome beschreiben. „ Das ist unumgänglich und dauert oft bis zu einer halben Stunde“, betont

Dr. Riegler, „dabei sollen Art, Schwere und Häufigkeit der Beschwerden geklärt werden, weiters die Frage, wie sehr dadurch die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Patient:innen beeinträchtigt werden.“ Für die Selbsteinschätzung und als wertvolle Informationsquelle im Ärzt:innengespräch könnte ein Refluxtagebuch hilfreich sein, in dem die Beschwerden samt Stärkegrad notiert werden. Danach erfolgt eine Gastroskopie und im dritten Schritt eine Druck- und Refluxmessung.

Die erste Therapiemaßnahme bei Sodbrennen ist eine Ernährungsumstellung, wobei Nahrungspausen vermieden werden sollten – kleine Snacks haben oft eine große Wirkung. Dabei essen Betroffene am besten zwischen den Hauptmahlzeiten alle ein bis zwei Stunden eine halbe Salatgurke, einen halben sauren Apfel oder drei Radieschen – jeweils mit Schale. So nimmt der Reflux samt Beschwerden ab. Als zweite Maßnahme können, falls erforderlich, zusätzlich Protonenpumpenhemmer verordnet werden, um akute Beschwerden zu behandeln und zwischenzeitlich weitere Untersuchungen zur Abklärung durchführen zu können.

Die drei Ampelphasen

Dr. Riegler und die selbst an Reflux erkrankte Köchin Andrea Grossmann entwickelten zusammen die AntiReflux-Ampeldiät, mit deren Hilfe Refluxsymptome im frühen Stadium fast vollständig beseitigt oder auch im fortgeschrittenen Stadium verlässlich minimiert werden können. Beim Ampelprinzip geht es im Grunde darum, auf konzentrierten Zucker zu verzichten, bis die Beschwerden nachlassen. Diese Anti-Reflux-Ernährung besteht

HAUSÄRZT:IN-Buchtipp

Genussvoll essen bei Reflux & Sodbrennen Mit 60 neuen Rezepten nach dem Ampel-Prinzip

Von Andrea Grossmann und Martin Riegler Kneipp Verlag 2023

X

medizinisch 28 März 2024 Fachkurzinformation siehe Seite 50

© shutterstock.com/Mark Rademaker

aus drei Phasen: der roten, der gelben und der grünen Phase. In der ersten Phase (rote Phase) wird jede Form von schlechtem oder konzentriertem Zucker beziehungsweise konzentrierte Kohlenhydrate weggelassen. Konzentrierter Zucker versteckt sich etwa in Milch, Smoothies und Joghurtdrinks, in Avocado, Marillen, Nüssen oder auch in Müsliriegeln, Süßstoffen (wie Kandisin) oder Geschmacksverstärkern (wie Glutamat). Entscheidend ist, in der roten Phase das Hungern zu vermeiden. Jede Stunde wird eine Kleinigkeit zur Reinigung der Speiseröhre gegessen, beispielsweise ein säuerlicher Apfel oder eine Salatgurke. Die rote Phase dauert etwa acht bis zehn Tage. Wenn sich durch die Umstellung die Beschwerden etwas gebessert haben, beginnt die gelbe Phase und es kommen neue Zutaten hinzu: Kleine Mengen von Lebensmitteln, die konzentrierten Zucker enthalten, sind erlaubt. Diese Phase dauert 20 Tage. Danach dürfen die Patient:innen ihren Speiseplan erweitern und kommen in die grüne Phase, was bedeutet: Sie essen ihre Wunschkost.

Reflux langfristig reduzieren

Durch die beiden Hauptmaßnahmen während der Diät (Weglassen von konzentriertem Zucker und Vermeiden von längeren Essenspausen) kann der Reflux deutlich vermindert werden. Dr. Rieglers Tipp: Man sollte auch nach der Diät die Gewohnheit beibehalten, jede Stunde ein Stück Apfel, Gurke oder Radieschen zu essen. Treten erneut Beschwerden auf, geht man wieder eine Stufe zurück – das wäre der dauerhafte Weg. Falls die Beschwerden nicht vergehen, kann zusätzlich ein Magensäureblocker eingenommen werden. Prinzipiell können alle Refluxpatient:innen die Ampeldiät umsetzen, außer Personen, die einen sehr stark ausgeprägten Rückfluss haben. In diesen Fällen sollte zeitnah eine Operation in Betracht gezogen werden. Zudem ist die Anti-Reflux-Ernährung nicht für jene geeignet, die noch keine exakte Abklärung durchlaufen haben.

Dr. Riegler ist von seiner Methode überzeugt und zieht eine positive Bilanz: „I n unseren Händen funktioniert es mit der Ernährungsumstellung in 80 Prozent aller Fälle. 15 Prozent der Betroffenen benötigen eine Ernährungsumstellung plus ein- bis zweimal pro Woche einen Magensäureblocker. Bei lediglich fünf Prozent ist eine Operation zu empfehlen beziehungsweise erforderlich, um den Reflux in den Griff zu bekommen “ Dabei unterstreicht Dr. Riegler, dass niemand Angst haben müsse: „ Es ist ganz einfach, ohne Reflux durch den Tag zu kommen, und die Beschwerden lassen sich wunderbar beseitigen. Die Speiseröhre ist ein wenig wie die Wiener Mentalität: Sie lässt sich Zeit – das heißt, genügend Zeit, um einzugreifen und durch Therapie und Lebensstil Positives zu bewirken “ Wichtig sei nur, dass Patient:innen nicht allzu lange warteten und sich Hilfe suchten. Immerhin ginge es darum, an Lebensqualität und Wohlbefinden zu gewinnen – und das wiederum bedeute Gesundheit.

Justyna Frömel, Bakk. MA

NEU

✔ Neutralisiert schnell überschüssige Magensäure durch mineralische Säurepuffer

✔ Beruhigt und schützt die Speiseröhre durch einen Schutzfilm aus wertvollen Polysacchariden des Feigenkaktusextrakts

Medizinprodukt REL_2311_F

Verträglich(er) kombiniert

Eine adjuvante Misteltherapie kann unerwünschte Autoimmuneffekte der spezifischen Immuntherapie vermindern

Das Lungenkarzinom gilt weltweit als Krebserkrankung mit der höchsten Mortalität – trotz neuester tumorspezifischer Therapiemöglichkeiten. Die Mehrzahl der Patient:innen leidet im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf unter krankheitsbezogenen Beschwerden, welche die Lebensqualität deutlich einschränken. Somit ist eine Suche nach weiteren Therapiekonzepten erforderlich, um Betroffene im Rahmen der Immuntherapien besser unterstützen zu können. Im Live-Webinar „M isteltherapie mit ISCADOR:Interaktion mit Immun-CheckpointInhibitoren“ (ICI) wurden neueste Erkenntnisse präsentiert, wie ICI in Kombination mit einer Misteltherapie wirken und inwiefern Patient:innen davon profitieren.*

Checkpoint-Inhibitoren in der Tumortherapie

Wie bei allen Krebsarten hängen die Überlebensaussichten eng mit dem Tumorstadium bei Erstdiagnose zusammen. Da Lungenkrebs lange Zeit völlig symptomlos verläuft, weist rund die Hälfte aller Patient:innen zum Diagnosezeitpunkt bereits ein metastasiertes Krankheitsstadium auf. Die häufigste histologische Entität beim Lungenkarzinom ist die Gruppe der nichtkleinzelligen Karzinome (NSCLC) – sie macht circa 85 % aller Krebserkrankungen der Lunge aus. Nach Diagnosestellung beträgt das mittlere Überleben weniger als ein Jahr und das Fünf-Jahres-Gesamtüberleben liegt zwischen 10 und 15 %. In den letzten Jahren wurden vielfältige neue Therapieoptionen zur Behandlung des NSCLC zugelassen. Durch die Gabe von ICI ist es nun seit kurzer Zeit möglich, bei einigen Patient:innen eine zeitweise Remission respektive

Krankheitsstabilität zu erzielen. Zur Behandlung des metastasierten NSCLC zugelassen sind die Substanzen Nivolumab und Pembrolizumab. Deren Wirkung beruht auf der Aufhebung des TumorEscape-Phänomens. Tumoren nutzen Checkpoints, um die gegen sie gerichtete Immunabwehr außer Kraft zu setzen. Checkpoint-Inhibitoren blockieren inhibitorische Immuncheckpoints und triggern dadurch die intrinsische AntiTumor-Immunantwort von T-Zellen. „ Bildhaft gesprochen wird die Bremse des Immunsystems entsichert“, erklärte Dr. Christian Grah, Leitender Arzt des Lungenkrebszentrums am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, im Webinar. Konsekutiv kommt es zu einer Reaktivierung des Abwehrsystems. Immuncheckpoint-Inhibitoren können jedoch auch autoimmune Nebenwirkungen induzieren – praktisch jedes Organsystem kann betroffen sein.

Keine Sicherheitsbedenken

Dass die Misteltherapie die Verträglichkeit einer Chemotherapie verbessern und krankheits- und therapiebedingte Symptome lindern kann, ist klinisch gut belegt. Unklar war bislang, welchen Effekt eine selektive Blockade einzelner Funktionen des TumorEscape-Phänomens durch die Behandlung mit einem ICI und Mistelextrakten hat. Ein Review von Fuller-Shavel et al. zu integrativen onkologischen Therapien beschreibt die Ergebnisse der Mistel.1 Er kommt zu dem Schluss, dass Studien zur Misteltherapie bei Patient:innen, die mit ICI behandelt werden, keine Sicherheitsbedenken ergeben haben.

Aus der Forschung sind zytotoxische sowie modulierende Effekte der Mistel auf das Immunsystem bekannt – unter anderem kommt es unter einer Misteltherapie zu Aktivierungen von tumorantigenpräsentierenden Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen, B-Lymphozyten) sowie zu einer Stimulierung von tumorspezifischen Lymphozyten. „Unklar war bis jetzt, ob unerwünschte Wirkungen durch eine Kombinationstherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren verstärkt werden oder seltener vorkommen“, hielt der Facharzt für Innere Medizin in seiner Keynote fest. Eine Real-World-Data-Studie aus der Versorgungsforschung, bei der eine Patient:innengruppe mit fortgeschrittenem und metastasiertem Lungenkarzinom bzw. Melanom nur ICI erhielt und die andere zusätzlich eine Misteltherapie, ermittelte in beiden Gruppen die Nebenwirkungsrate. Feststellbar war, dass die zusätzliche Misteltherapie die Nebenwirkungsrate von ICI nicht verändert. „A lle bisherigen Untersuchungen machen uns dahingehend Mut, die

Hausärzt:in medizinisch 30 März 2024

shutterstock.com/AI

©

Mistel mit Checkpoint-Inhibitoren zu kombinieren“, so Dr. Grah. „ I n Bezug auf die immunvermittelten Nebenwirkungen sehen wir kein stärkeres Signal – sondern tendenziell ein schwächeres “ Auf dem deutschen Krebskongress 2018 wurden beispielsweise Sicherheitsdaten von 15 Patient:innen mit fortgeschrittenem oder metastasieredem Lungenkarzinom vorgestellt. Diese erhielten entweder Nivolumab (n = 7) oder Nivolumab mit Mistel. Es zeigte sich eine halbierte Nebenwirkungsrate bei der kombinierten Nivolumab-Mistel-Gabe (37,5 %) versus die alleinige Nivolumab-Gabe (71,4 %).

Misteltherapie vermindert Autoimmuneffekte

Mit der PHOENIX-III-Kohorte ICI + Misteltherapie liegen nun erstmals

prospektive Daten zur Kombinationstherapie vor.2 In die Studie waren Patient:innen beiderlei Geschlechts (Durchschnittsalter: 69 Jahre) mit einem NSCLC im Stadium IV nach UICC eingeschlossen, die in der ersten oder in der Folgelinie eine Therapie mit ICI sowie eine Misteltherapie begonnen haben. „Wir haben Betroffene untersucht, die keine Chemotherapie erhielten – sprich Patient:innen, die eine hohe Expression des Markers PDL1 hatten. Wir haben außerdem auch sehr kranke Patient:innen in die Studie eingeschlossen“, weist Studienleiter Dr. Grah auf einen Aspekt hin, der eher ungewöhnlich für eine solche Beobachtungsstudie ist.

Im Vergleich zu einer ähnlichen Studienpopulation ist die Ansprechrate der Patient:innen aus der PHOENIXIII-Studie höher. Gleichzeitig ist die Inzidenz immunmediierter Nebenwir-

NACHBERICHT