ZEIT IST HIRN

Handlungsbedarf bei (Sekundär-)

Prävention und strukturierter Nachsorge in der Neurologie

Handlungsbedarf bei (Sekundär-)

Prävention und strukturierter Nachsorge in der Neurologie

Wie das Gehirn sowohl angeborene als auch erworbene Schäden bis zu einem gewissen Grad kompensieren oder gar reparieren kann, ist faszinierend. Das gilt bekanntlich selbst für kleine Schlaganfälle, die es unbemerkt ausbügelt. Unsere „ Denkzentrale“ ist großartig – aber auch anfällig. Umso wichtiger sind effektive Therapien, wenn z. B. degenerative Krankheiten Nervenzellen schädigen und Gewohnheiten, Sprachfähigkeiten oder das Gedächtnis nachhaltig beeinträchtigen. In unserer aktuellen Titelgeschichte ab Seite 16 widmen wir uns neuen Erkenntnissen und Therapiemöglichkeiten in der Neurologie, die bei der 20. ÖGN-Jahrestagung in Bregenz präsentiert wurden. Eine spannende Aussage von Pastpräsident Prof. Dr. Thomas Berger: Sich für die Neurologie zu interessieren, werde für (angehende) Mediziner:innen dann „sexy“, wenn man auch tatsächlich etwas für die Patient:innen tun könne. So habe die Entwicklung spezifischer Therapeutika bei der Multiplen Sklerose einen Boom in der Neurologie mit sich gebracht. Bei demenziellen Erkrankungen ist gegenwärtig keine Heilung in Sicht. Trotzdem tut sich eine Menge. Nicht umsonst lautet das Motto der 4. internationalen Demenz-Konferenz der Donau-Universität Krems unter der Leitung von Prof.in Dr.in Stefanie Auer „ Dementia on the move“ Im Mittelpunkt der Expert:innenvorträge und Workshops steht am 27. und 28. April u. a. die sich wandelnde Betrachtungsweise der Behandlung demenzieller Erkrankungen – lesen Sie mehr darüber ab Seite 20.

Apropos Lesen: Über die Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte hat sich auch die Betrachtungsweise der Beschäftigung mit Büchern drastisch verändert. Bis hinein ins 20. Jahrhundert war die Ansicht weit verbreitet, dass zu viel lesen dem Gehirn schade. So lautet ein Zitat des Physikers Albert Einstein (18791955): „Viel Lesen nach einem bestimmten Alter lenkt den Geist von seinen kreativen Aktivitäten ab. Jeder Mann, der zu viel liest und sein eigenes Gehirn zu wenig benutzt, verfällt in faule Denkgewohnheiten.“

Ihren Höhepunkt hatten Debatten um Lesewut, Lesesucht und gefährliche Romane im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), ebenfalls Physiker sowie ein Meister des Aphorismus, stammt das Zitat: „ Das viele Lesen ist dem Denken schädlich. Die größten Denker, die mir vorgekommen sind, waren gerade

unter allen den Gelehrten, die ich kennen gelernt, die, die am wenigsten gelesen hatten. Ist denn Vergnügen der Sinne gar nichts?“

Ein weiteres Zitat möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil es noch 1991(!) vom Schweizer Autor Erich von Däniken in „ Die Augen der Sphinx“ zu Papier gebracht wurde: „ Es gibt Menschen, die leben so vorsichtig, dass sie wie neu sterben, und andere, die ihr Gehirn nur zum Lesen und nie zum Denken verwenden.“

Heute belegen zahlreiche Studien: Nicht lesen, sondern nicht lesen ist gefährlich. Drei Beispiele*: Einer Erhebung an der University of Sussex zufolge kann das Lesen den aktuellen Stresspegel um bis zu 68 Prozent senken. Das Herz beruhigt sich, die Anspannung nimmt ab.

Regelmäßiges Bücherlesen kann wahrscheinlich auch das Risiko einer Demenz senken. Die Erkrankungsrate war in Studien bei intellektuell aktiven Menschen geringer. Die Wissenschafter:innen gehen davon aus, dass durch häufiges Lesen zumindest ein Teil der Alterserscheinungen des Gehirns bei den verbalen Fähigkeiten kompensiert werden kann.

Ja, selbst die Lebenserwartung betreffend gibt es positiv stimmende Ergebnisse: Eine US-Studie konnte mit mehr als 3.600 Teilnehmenden über zwölf Jahre aufzeigen, dass eifrige Leser:innen von Büchern im Durchschnitt 23 Monate länger lebten als Personen, die keine Bücher lasen.

Damit wäre auch die Frage beantwortet, warum es sinnvoll ist, unsere aktuelle Ausgabe der Hausärzt:in oder ein gutes Buch in die Hand zu nehmen und … in das Lesen einzutauchen!

Viel Freude damit wünscht

Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

* Literatur:

Lewis D et al., Galaxy Stress Research. Mindlab International, Sussex University, UK, 2009. Benke C et al., Demenz und Lebensstil. psychopraxis. neuropraxis 23, 45–48, 2020. Bavishi A et al., A chapter a day: Association of book reading with longevity. Social Science & Medicine 2016.

06 Doch nicht so selten? Update Herzinsuffizienz: Wann an Amyloidose gedacht werden sollte

10 Das verflixte erste Jahr ... Neudiagnose kardiovaskuläre Erkrankung: Betroffene auf psychische Komorbiditäten screenen

13 Wirkungsreiches Risikomanagement Primäre und sekundäre Insultprävention in der Praxis

23 Traumatische Nervenläsionen State of the Art – Standards und Fortschritte

26 Frauen öfter betroffen und häufig schlechter versorgt

Warum die Gendermedizin bei Rheuma ein großes Thema ist

28 Behandlungslücke schließen

Osteoporose erfordert ein individualisiertes Vorgehen

31 Allergien auf molekularer Ebene betrachten Komponentenbasierte Diagnostik und Therapie am Beispiel der Ragweedallergie

34 Aktuelle Leitlinienempfehlungen Diabetesmanagement bei chronischer Nierenerkrankung

16 Zeit ist Hirn Handlungsbedarf bei strukturierter Nachsorge und Sekundärprävention

20 Demenz in Bewegung

Paradigmenwechsel von einer nihilistischen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise

36 East meets West Serie, Teil 2: Das Reizdarmsyndrom aus Sicht der ayurvedischen Medizin und der mitteleuropäischen naturheilkundlichen Ernährungslehre

45 Skabies auf dem Vormarsch Anstieg von Inzidenz und Prävalenz

extra

Ragweed ist nicht nur eine hochallergene, sondern auch eine hochinvasive Pflanze.

46 Gelungene Transition

Die KinderkrebsNachsorge Ambulanz im Gesundheitszentrum Mariahilf zieht als Vorreiterprojekt im deutschsprachigen Raum viel Aufmerksamkeit auf sich

48 Impressum

Kardiale Amyloidose: Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für die Behandlung.

Um eine solche zu diagnostizieren, müssen Medizinerinnen und Mediziner sowohl die klinischen Indikatoren im Zusammenhang mit der Krankheit als auch die erforderlichen Diagnoseinstrumente kennen. Bei Verdacht auf eine Amyloidose sind spezifische Labor- und Bildgebungstests vonnöten. Eine frühzeitige Diagnose ist von entscheidender Bedeutung, da eine sofortige Therapie weitere Amyloidablagerungen und Schäden an den Endorganen verhindern kann.

Die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, die sich durch typische Symptome wie Atemnot und eine eingeschränkte Herzfunktion sowie durch spezifische klinische Anzeichen äußert, etwa einen erhöhten zentralen Venendruck, feuchte Lungengeräusche und Flüssigkeitsansammlungen im peripheren Gewebe. Die geschätzte Inzidenzrate beträgt drei bis fünf Fälle pro 1.000 Personenjahre in der erwachsenen europäischen Bevölkerung. Die Prävalenz der Herzinsuffizienz bei Erwachsenen liegt bei etwa 1-2 %, steigt aber bei Menschen über 70 Jahren auf über 10 %. Mit einer Fünf-Jahres-Sterblichkeitsrate nach der Diagnose von 53-67 % ist die Prognose schlecht. In den westlichen Ländern lässt sich die Mehrzahl der Fälle (etwa 70-90 %) auf eine koronare Herzkrankheit, eine arterielle Hypertonie oder eine Kombination von beiden zurückführen. Andere – weniger häufige – Ursachen sind nichtischämische Kardiomyopathien, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen oder Herzbeutelerkrankungen.

Auch bestimmte Medikamente können eine Herzinsuffizienz auslösen, und Alkoholmissbrauch ist für etwa 2-3 % der Fälle verantwortlich. Eine seltene Ursache stellt die kardiale Amyloidose dar. An sie muss proaktiv gedacht werden, weil eine spezifische Therapie zur Verfügung steht.

Die kardiale Amyloidose ist durch eine Anhäufung von falsch gefalteten Proteinen außerhalb der Herzzelle gekennzeichnet. Dadurch kommt es zu einer Versteifung des Herzens und schlussendlich zu einer Kardiomyopathie. Obwohl die Amyloidose im Allgemeinen als eine seltene Krankheit angesehen wird, deuten neue Erkenntnisse darauf hin, dass sie als mögliche Ursache häufiger Herzerkrankungen oder -syndrome nicht ausreichend berücksichtigt wird. Fortschritte in der kardialen Bildgebung, der Diagnostik und der Therapie haben die Erkennung und Behandlung der kardialen Amyloidose verbessert.

Bei der kardialen Amyloidose sind die Leichtkettenamyloidose (AL) und die Transthyretinamyloidose (ATTR) für 99 % der Fälle verantwortlich. AL tritt auf, wenn Plasmazellen fehlgefaltete Leichtkettenproteine produzieren, die zur Amyloidbildung führen, während die ATTR eine genetische Erkrankung ist, die durch eine Punktmutation verursacht wird und zu einer fehlerhaften Transthyretinbildung oder einer Instabilität des Transthyretintetramers im Alter führt.

Die klinischen Indikatoren für die kardiale Amyloidose lassen sich in zwei Haupttypen unterteilen: in kardiale Merkmale wie linksventrikuläre Wanddicke, Herzinsuffizienzsymptome, Vorhofflimmern und erhöhte kardiale Biomarker sowie in extrakardiale Manifestationen wie Karpaltunnelsyndrom, Spinalkanalstenose, Proteinurie und

„Die frühzeitige Diagnose einer kardialen Amyloidose ist entscheidend, da eine sofortige Therapie weitere Amyloidablagerungen und Schäden an den Endorganen verhindern kann.“

Neuropathie, außerdem frühere Hüft- oder Kniegelenkersatz- und Schulteroperationen.

Die Diagnose der kardialen Amyloidose beginnt mit einer klinischen Beurteilung, einem Elektrokardiogramm (EKG) und einem transthorakalen Echokardiogramm, wobei ein anerkanntes Merkmal die QRS-Niedervoltage und eine ausgeprägte Linksventrikelhypertrophie im Echokardiogramm sind. Das Fehlen einer QRS-Niedervoltage im EKG schließt die Diagnose jedoch nicht aus, da sie nur bei etwa 30 % der Patientinnen und Patienten mit kardialer Amyloidose vorhanden ist.

Zu den echokardiographischen Hinweisen gehören eine linksventrikuläre Hypertrophie (typischerweise > 1,2 cm Wandstärke), eine diastolische Dysfunktion, eine Verdickung der Atrioventrikularklappen/ des intraatrialen Septums und der rechtsventrikulären freien Wand. Eine verringerte systolische Geschwindigkeit des Mitralrings, eine biatriale Dilatation und eine verringerte „longitudinal strain“ sind weitere Befunde des Herzechos bei kardialer Amyloidose. Die Echokardiographie kann dabei helfen, diese Anzeichen zu erkennen, und die kardiale Magnetresonanztomographie (CMR) kann eine detaillierte Gewebecharakterisierung liefern, um die kardiale Amyloidose von anderen Erkrankungen des Herzens abzugrenzen. Die charakteristischen CMR-Merkmale umfassen eine Vergrößerung des extrazellulären Volumens, eine abnorme Gadoliniumkontrastkinetik und eine diffuse späte Gadoliniumanreicherung. Mit der CMR allein lässt sich jedoch weder die Diagnose einer kardialen Amyloidose stellen noch zwischen AL- und ATTR-Typen differenzieren.

Es ist schwierig, die AL- von der ATTR-Amyloidose ausschließlich anhand der kardialen Symptome zu unterscheiden, da es bei den klinischen, bildgebenden und elektrokardiographischen Merkmalen erhebliche Überschneidungen gibt. Extrakardiale Symptome wie Makroglossie/Submandibulardrüsenvergrößerung und periorbitale Purpura sind allerdings einzigartig für die AL-Amyloidose, während muskuloskelettale Symptome wie spontane Bizepssehnenruptur (Popeye-Sign) und Spinalkanalstenose einzigartig für die ATTR-Amyloidose sind. Zu den gemeinsamen Symptomen der beiden Erkrankungen gehören kardiale und gastrointestinale Störungen, periphere Neuropathie und orthostatische Hypotension (siehe Tabelle, Seite 8). Labortests zeigen in der Regel erhöhte BNP- und Troponinwerte. Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines monoklonalen Proteins ist der obligatorische erste Entscheidungspunkt bei der Wahl des geeigneten

GASTAUTOR:diagnostischen Weges. Als nächster nichtinvasiver Schritt wird eine Knochenszintigraphie empfohlen. Obwohl sich die Herzszintigraphie als Eckpfeiler der nichtinvasiven ATTR-

bitoren (ARNI) und SGLT2-Inhibitoren sollte fixer Bestandteil der Behandlung sein. Anzumerken ist, dass Betablocker aufgrund der negativen Chronotropie häufig bei restriktiver Kardiomyopathie nicht gut vertragen werden, weil sie insbesondere unter Belastung – bei ohnehin geringem Schlagvolumen – einen adäquaten Anstieg des HZV verhindern können.

Kardiomyopathie-Diagnose herauskristallisiert hat, kann bei über 10 % der Patienten mit AL-Kardiomyopathie ein kardiales Uptake vorhanden sein, das mit ATTR-CM übereinstimmt (Uptake Grad 2 oder 3). Wenn die Ergebnisse unklar sind, kann eine kardiale Biopsie erforderlich sein, die in einem Amyloidosediagnosezentrum mit viel Erfahrung durchgeführt werden sollte.

Eine medikamentöse Basistherapie mit ACE-Hemmern oder Angiotensin-IIRezeptorblockern (ARB), Mineralokortikoidrezeptorantagonisten (MRA), Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhi-

Die Patientinnen und Patienten sollten sich in Abständen von sechs bis zwölf Monaten einem 24-Stunden-EKG, einem transthorakalen Herzecho und einer MRT unterziehen. Die Behandlung von ATTR umfasst eine genetische Analyse, eine neurologische Untersuchung und eine Therapie mit Tafamidis, Inotersen oder Patisiran, je nachdem, ob eine begleitende Polyneuropathie vorliegt. Die Primärversorgung wird von Kardiologen übernommen. Die Behandlung von Patienten mit AL besteht aus onkologischen Untersuchungen, Proteasominhibitoren, Immuntherapien, monoklonalen Antikörpern sowie einer Knochenmarkstransplantation und muss primär an eine Onkologie angebunden sein. Die frühzeitige Erkennung einer kardialen Amyloidose ist wichtig, da eine unbehandelte genetische ATTR die Lebenserwartung erheblich verringern kann. Eine Herztransplantation kann in ausgewählten Fällen erforderlich sein.

Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für die Behandlung der kardialen

Klinische Manifestationen der kardialen Amyloidose

kardial

Herzinsuffizienz

Vorhofflimmern

Bradyarrhythmie, Reizleitungsstörungen, Schrittmacher

Niedervoltage im EKG

Linksventrikelhypertrophie

muskuloskelettal

Karpaltunnelsyndrom

Rückenschmerzen/ lumbale Spinalstenose

Bizepssehnenruptur (Popeye-Sign)

Schulter, Knie- und Hüftschmerzen oder OP

Trigger-Finger

Amyloidose, die eine schlechte Prognose hat. AL- und ATTR-Amyloidose sind die wichtigsten Formen der Krankheit, beide führen zu Ablagerungen von Amyloidfibrillen im Herzen. Die Diagnose umfasst eine klinische körperliche Untersuchung – einschließlich der Berücksichtigung von diversen Anzeichen wie periorbitalen Blutungen, Makroglossie und Karpaltunnelsyndrom – sowie eine Anamnese, ein EKG und eine erweiterte kardiale Bildgebung mit Herzecho und kardialer MRT. Mittels der Proteinelektrophorese und der Bestimmung der freien Leichtketten in Serum und Urin wird zwischen AL- und ATTR-Amyloidose unterschieden, während eine DPD-Knochenszintigraphie den Verdacht auf ATTR-Amyloidose bestätigt. Chemotherapie mit oder ohne autologe Stammzelltransplantation sowie Proteasominhibitoren sind die primären Behandlungsmethoden bei ALAmyloidose, die sich gegen Plasmazellen richten. Spezifische lebensverlängernde Therapien für die ATTRAmyloidose stehen zur Verfügung, und in naher Zukunft sind weitere Therapieentwicklungen zu erwarten, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Literatur: Writing Committee; Kittleson MM et al., 2023 ACC Expert

Consensus Decision Pathway on Comprehensive Multidisciplinary Care for the Patient With Cardiac Amyloidosis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2023 Mar 21;81(11):1076-1126. doi: 10.1016/j. jacc.2022.11.022. Epub 2023 Jan 23. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2023 Mar 21;81(11):1135. PMID: 36697326.

Polyneuropathie

schmerzhafte Neuropathie der Hände und Füße

Muskelschwäche, Gangschwierigkeiten und Stürze

autonome Dysfunktion

orthostatische Hypotension/ Intoleranz gegenüber Blutdruckmedikamenten

chronischer Durchfall

erektile Dysfunktion

„Um eine kardiale Amyloidose festzustellen, müssen Mediziner:innen sowohl die klinischen Indikatoren als auch die erforderlichen Diagnoseinstrumente kennen.“

Menschen mit einer kardiovaskulären Erkrankung (CVD) haben ein deutlich erhöhtes Risiko, nach der Diagnose eine psychische Störung zu entwickeln – und das unabhängig von der familiären Vorgeschichte sowie von anderen Komorbiditäten, schlussfolgerten Shen Q et al. in einer großen Kohortenstudie.1 Der größte Effekt zeigte sich im ersten Jahr nach der Diagnosestellung, was die Bedeutung einer klinischen Überwachung in jener Hochrisikophase unterstreicht.

Das Studienteam analysierte Daten von 869.056 Patientinnen und Patienten aus dem Swedish Patient Register

und dem Swedish Multi-Generation Register, die zwischen 1987 und 2016 erstmals die Diagnose einer CVD erhielten und keine psychische Erkrankung in der Vorgeschichte hatten. Ein Vergleich mit insgesamt 910.178 gesunden Vollgeschwistern der Patienten erfolgte, außerdem wurde jeder Indexpatient zehn nach Alter und Geschlecht angepassten Kontrollpersonen aus der schwedischen Allgemeinbevölkerung gegenübergestellt. Das mediane Alter zum Zeitpunkt der CVD-Diagnose betrug bei den Probanden 60 und bei ihren Geschwistern 55 Jahre – 59,2 bzw. 48,4 % waren männlich. Während des bis zu 30 Jahre andauernden Nachbeobachtungszeitraums traten 7,1, 4,6 und 4,0 psychische Er-

krankungen pro 1.000 Personenjahre bei den Indexpatienten, bei ihren Geschwistern und in der Bevölkerungskontrollgruppe auf. Im ersten Jahr nach der CVD-Diagnose war das Risiko, psychisch zu erkranken, um den Faktor 2,74 (HR, 2,74; 95 % CI, 2,62-2,87) höher als bei den herzgesunden Geschwistern, danach um den Faktor 1,45 (HR, 1,45; 95 % CI, 1,42-1,48). Eine Risikoerhöhung wurde für alle psychiatrischen Störungen und bei allen kardiovaskulären Diagnosen beobachtet. Der Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung zeitigte ähnliche Assoziationen.w Zudem wurde bei Probanden, die nach der CVD-Diagnose eine psychiatrische Komorbidität entwickelten, ein um etwa 55 % höheres Risiko in Bezug

Neudiagnose kardiovaskuläre Erkrankung: Betroffene auf psychische Komorbiditäten screenen

auf kardiovaskulären Tod festgestellt, verglichen mit Patienten ohne psychische Erkrankung (HR, 1,55; 95 % CI, 1,44-1,67). Die Mortalitätsraten betrugen 9,2 respektive 7,1 pro 1.000 Personenjahre.

Die Autorinnen und Autoren der schwedischen Kohortenstudie hielten fest, dass ihre Ergebnisse mit der vorhandenen Literatur übereinstimmten, welche eine positive Assoziation von CDV und verschiedenen psychischen Störungen vorschlage. Sie betonten, wie wichtig es sei, nach einer diagnostizierten kardiovaskulären Erkrankung Betroffene in puncto psychischer Komorbidität zu screenen bzw. zu beobachten und gegebenenfalls eine Behandlung einzuleiten. Das breite Spektrum der kardiovaskulären Entitäten, das von koronarer Herzkrankheit über Rhythmusstörung, Hypertonie oder Herzinsuffizienz, zerebrovaskuläre Erkrankungen bis hin zu Thrombosen reicht, verdeutlicht die hohe Relevanz für die Praxis.

Anna Schuster, BScLiteratur:

1 Shen Q et al., Cardiovascular disease and subsequent risk of psychiatric disorders: a nationwide sibling-controlled study. eLife. 2022;11:e80143.

Zur Erfassung von Angst und Depression bei Patient:innen mit somatischen Erkrankungen oder (möglicherweise psychogenen) Körperbeschwerden kann die „Hospital Anxiety and Depression Scale“ – Deutsche Version (HADS-D) herangezogen werden. Sie ist für den Einsatz als Screeningverfahren, zur dimensionalen Schweregradbestimmung sowie in der Verlaufsbeurteilung geeignet. Mittels einer Selbstbeurteilung wird die Ausprägung ängstlicher und depressiver Symptomatik während der vergangenen Woche auf zwei Subskalen mit je sieben Items erfasst. Der Gesamtsummenwert kann als Maß für die allgemeine psychische Beeinträchtigung verwendet werden. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. fünf Minuten, die Auswertungszeit ca. eine Minute.

Itemauswahl und -formulierung berücksichtigen die spezifischen Anforderungen eines Settings, das durch körperliche Krankheit bestimmt ist. Der Fokus liegt auf psychischen Angst- und Depressionssymptomen, um eine Konfundierung durch somatische Komorbidität zu vermeiden. Erfasst werden auch leichtere Ausprägungen psychischer Störungen. Schwere psychopathologische Symptome werden bewusst ausgeklammert, was die Akzeptanz des Verfahrens in den Zielgruppen erhöht.

In der vierten, aktualisierten und neu normierten Auflage von 2018 liegen Normen aus Bevölkerungsstichproben (N = ca. 2.000) sowie aus kardiologischen Patient:innenkollektiven (N = über 5.000) vor. Quelle und weitere Infos: hogrefe.com/at/shop/hospital-anxiety-anddepression-scale-deutsche-version.html

In Österreich erleiden circa 25.000 Personen jährlich einen Schlaganfall. 90 % davon sind zerebral-ischämische Ereignisse, 10 % Gehirnblutungen. Die altersbezogene Inzidenz hat in den letzten Jahren stetig abgenommen – ein Erfolg der präventiven Maßnahmen. Dies wird aber durch eine wachsende Zahl immer älter werdender Personen ausgeglichen, die im höheren Lebensalter einen Insult erleiden. Gleichzeitig ereignen sich Schlagfälle öfter bei jüngeren Menschen, häufig bei jenen mit einem ausgeprägten Risikoprofil. Der Schlaganfall ist der wichtigste Grund für eine bleibende Behinderung im Erwachsenenalter und eine bedeutende Todesursache. Die gute Nachricht ist, dass sich viele Ursachen des Insults gut beeinflussen lassen und theoretisch –wenn alle Risikofaktoren bei allen Personen optimal eingestellt wären – ca. 80 % der Fälle vermieden werden könnten. Prinzipiell besteht in der Beachtung von Risikofaktoren kein Unterschied zwischen primärer und sekundärer Prävention. Lediglich die Einstufung des Risikos ist unterschiedlich, denn Patientinnen und Patienten mit stattgehabtem ischämischem Schlaganfall oder TIA gelten in den meisten Fällen als Hochrisikopersonen.

Die Wahl des Antihypertensivums hängt u. a. von Komorbiditäten ab. In großen Metaanalysen erzielten allerdings Kalziumkanalblocker und Diuretika die besten Ergebnisse, weniger günstig erschienen Betablocker. In den meisten Fällen muss ohnehin eine Kombinationstherapie angewandt werden. Nicht vergessen sollte man auf eine Reduktion des Salzkonsums. Zielwerte der Blutdruckeinstellung gemäß der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie sind in der Tabelle (Seite 14) dargestellt.

GASTAUTOR: Prim. Assoc.-Prof. Dr. Karl Matz Vorstand der Abteilung für Neurologie, LK Baden-Mödling; Zentrum für Vaskuläre Prävention, DonauUniversität Krems

Antithrombotisch wirksame Substanzen haben nur in der sekundären Prävention vaskulärer Ereignisse ihren Platz. In der primären Prävention zeigten die Studien keine Evidenz für eine positive Nutzen-RisikoRelation. In der Sekundärprävention ist beim ischämischen Insult – außer bei Indikation für eine Antikoagulation – ein Thrombozytenfunktionshemmer zu verordnen. Acetylsalicylsäure in einer Dosierung von 50-100 mg/Tag ist hier seit langem die führende Standardtherapie. Clopidogrel und die Kombination ASS + Dipyridamol haben ebenfalls ihren Platz und werden oft nach vaskulären Ereignissen unter ASS-Therapie verordnet. Eine duale Plättchenhemmung mit ASS + Clopidogrel oder ASS + Ticragelor wird aktuell für eine Dauer von drei Wochen nach einem Minor Stroke oder einer TIA mit höherem Risiko empfohlen.

Epidemiologisch gesehen ist die arterielle Hypertonie der bedeutsamste Schlaganfallrisikofaktor, auch von Hirnblutungen.

Vor allem im höheren Lebensalter ist Vorhofflimmern sehr prävalent und erhöht das individuelle Schlaganfallrisiko beträchtlich. Zur Risikoberechnung wird der CHA2DS2-VASc-Score herangezogen. In den allermeisten Fällen ist die Risikostufe so hoch, dass eine orale An-

tikoagulation erfolgen sollte. Gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten haben NOAK die Vorteile eines geringeren Blutungsrisikos bei zumindest gleichwertiger Risikoreduktion. Außer bei beträchtlicher Niereninsuffizienz oder bei valvulärem Vorhofflimmern wird meistens dem Thrombinantagonisten Dabigatran oder den Anti-Xa-Antagonisten Rivaroxaban, Apixaban oder Edoxaban der Vorzug gegeben. Nach einem ischämischen Insult kann – abhängig von der Infarktgröße –nach wenigen Tagen bis drei Wochen mit einer Antikoagulation begonnen werden, nach TIA im Prinzip sofort. Nach einer Hirnblutung soll mit einer Neurologin/ einem Neurologen die spezielle Risikosituation erörtert und abgewogen werden. In vielen Fällen kann nach Resorption der Blutung nach ca. einem Monat mit der OAK (wieder) begonnen werden. Bei andauernder Kontraindikation gegen eine OAK bietet der endovaskuläre Herzohrverschluss eine wirksame Alternative.

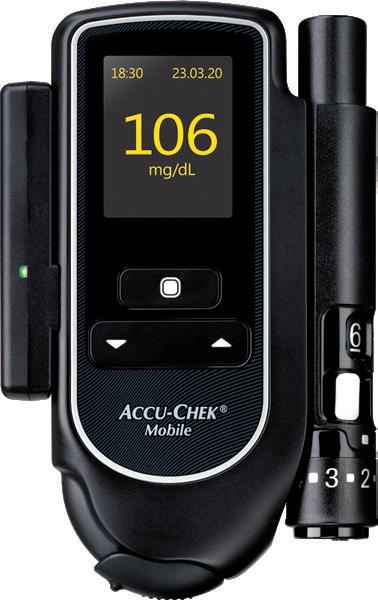

Diabetes mellitus erhöht vor allem das Risiko, Schlaganfälle aufgrund der Arteriosklerose großer Gefäße (Carotisstenose) und einer atherosklerotischen Kleingefäßerkrankung zu erleiden. Dauer und Ausprägung des Diabetes sind entscheidend für das Ausmaß der atherosklerotischen Veränderungen. Daher ist die Früherkennung wichtig: Nüchternblutzucker-Messungen, ergänzt durch HbA1cBestimmung oder oGTT, sollten regelmäßig erfolgen. Lebensstilmaßnahmen können im Stadium des Prädiabetes oder des frühen Typ-2-Diabetes die Stoffwechsellage noch umkehren. Spätestens bei manifestem Diabetes mellitus ist eine medikamentöse Behandlung obligat. Bezüglich der Therapie kann auf Leitlinien der Österreichischen Diabetes Gesellschaft verwiesen werden. Bei der Sekundärprävention kann bzw. soll ein Diabetesmedikament mit nachgewiesener Reduktion vaskulärer Endpunkte gewählt werden, z. B. SGLT2-Hemmer oder GLP-1-Rezeptorantagonisten.

Bei Hypercholesterinämie reichen Diätmaßnahmen nicht aus, um den LDL-

Cholesterinwert in den Zielbereich zu bringen. Eine medikamentöse lipidsenkende Therapie ist fast immer erforderlich. Die Zielwerte der Therapie gemäß den ESC-Guidelines richten sich nach der Risikoeinstufung. In der Sekundärprävention sind die Zielwerte sehr niedrig – etwa bei atherosklerotischem ischämischem Schlaganfall < 55 mg/dl LDL-C. Daher wird zu Beginn ein hochpotentes Statin wie Atorvastatin oder Rosuvastatin empfohlen, entweder schon initial oder auch konsekutiv kombiniert mit Ezetimibe. Sollten unter vorausgesetzter guter Compliance mit dieser Therapie die Zielwerte nicht erreicht werden, gibt es beispielsweise die Möglichkeit einer Therapie mit PCSK9Antagonisten (antikörperbasiert: Evolucomab oder Alirocumab; als „small interfering RNA“: Inclisiran).

Bei der Hypertriglyzeridämie gibt es für die präventive medikamentöse Therapie noch wenig gesicherte Evidenz: Fibrate blieben bisher den Nachweis der Prävention vaskulärer Endpunkte in Studien weitgehend schuldig und der in einer Studie (REDUCE-IT) nachgewiesene Effekt einer Therapie mit Icosapent-Ethyl sollte noch in weiteren hochwertigen Untersuchungen reproduziert werden. Änderungen betreffend die Ernährung – reduzierter Fettanteil, wenig Alkohol, wenig Fruchtzucker – sind hier vorrangig, außerdem besteht in den meisten Fällen auch eine Indikation zur Statintherapie.

Blutdruckzielwerte bei unkomplizierter Hypertonie

Art der Blutdruckmessung

Officeblutdruck

Systolischer Blutdruck

Zielwert in mmHg

1. Ziel: 130

2. Ziel: 120-129 (bei guter Verträglichkeit)

Diastolischer Blutdruck 70-79

Unbeobachtete automatische Officemessung

Mittelwert dreier Messungen 120-125/70

24-Stunden-Blutdruckmonitoring

24-StundenMittelwert 125/70

Tagesmittelwert 125-129/70-75

Nachtmittelwert 115-120/65

Blutdruckselbstmessung

Mittelwert 125-129/70-75

Quelle: Weber T et al., Österreichischer Blutdruckkonsens 2019 – Kurzfassung, Journal für Hypertonie 2020; 24 (1), 6-33.

Bewegungsmangel führt zu Übergewicht mit Metabolischem Syndrom sowie zu Bluthochdruck. Diesen Lebensstil positiv zu verändern ist daher Primärprävention im eigentlichen Sinn, d. h., es dient der Prävention der gefäßschädigenden Faktoren. Empfohlen wird körperliche Aktivität mittlerer Intensität von mindestens 150 Minuten pro Woche oder hoher Intensität für mindestens 75 Minuten pro Woche. Rauchen stellt einen sehr starken vaskulären Risikofaktor dar. Die positive Nachricht: Er ist reversibel – nach etwa fünf Jahren Nichtrauchen sinkt das vaskuläre Risiko auf das Niveau eines Menschen, der nie geraucht hat. Die Begrenzung eines regelmäßigen Alkoholkonsums auf sehr moderate Mengen und auf einen nicht täglichen Konsum soll sowohl primär- als auch sekundärpräventiv empfohlen werden. Vor allem Patienten mit Hirnblutung sollten auf den Risikofaktor Alkohol aufmerksam gemacht werden und den Konsum einschränken.

Zusammenfassend stellt die primäre und sekundäre Schlaganfallprävention eine sehr wichtige und lohnende hausärztliche Aufgabe dar. Das Potential, Ereignisse zu verhindern, ist enorm.

Quellen:

Positionspapiere der Österreichischen Schlaganfallgesellschaft, Zeitschrift: Neurologisch.

Weber T et al., Österreichischer Blutdruckkonsens 2019 –Kurzfassung, Journal für Hypertonie 2020; 24 (1), 6-33.

Catapano AL et al., 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemias. Eur Heart J 2016; 37: 2999-3058.

Österreichische Diabetes Gesellschaft, Diabetes mellitus –Anleitungen für die Praxis, Wien Klin Wochenschr (2019) 131 [Suppl 1]: S1–S246.

Die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) beging dieses Jahr ihre 20. Jahrestagung in Bregenz.

Wien und Pastpräsident der ÖGN, über bedeutende Errungenschaften in der Neurologie der letzten 20 Jahre, aber auch über die Lehren aus der SARSCoV-2-Pandemie sowie über wichtige Themen 2024.

Die Hausärzt:in sprach mit Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger, Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie, MedUni

„M it Sicherheit hat sich die Neurologie in den letzten 20 Jahren von einem mehr deskriptiven bzw. diagnostischen Fach zu einem therapeutischen Fach entwickelt“, skizziert Prof. Berger. „ A ls ich vor fast 30 Jahren in der Neurologie begonnen habe, bestand im Hinblick auf zahlreiche neurologische Erkrankungen ein therapeutischer Nihilismus. Die Krankheitsbilder wurden blumig

umschrieben, die eine oder andere gute Diagnose konnte erstellt werden, aber bei vielen wesentlichen Erkrankungen, z. B. Schlaganfall, Demenz oder Multipler Sklerose, Myasthenie, waren die therapeutischen Möglichkeiten äußerst bescheiden.“

Aber in den letzten 20 Jahren hat sich viel getan – nicht nur in der Neurologie, sondern auch in der Bevölkerung. „ D ie Menschen werden immer älter und so manche neurologische Erkrankungen – Schlaganfall, Demenz, neurodegenerative Erkrankungen – werden deutlich zunehmen“, betont der Experte.

Handlungsbedarf bei strukturierter Nachsorge und Sekundärprävention in der Neurologie

„Es ist dann ,sexy‘, sich für Neurologie zu interessieren, wenn man auch etwas für die Patient:innen tun kann.“

„Die Entwicklung in der Diagnostik und Behandlung des Schlaganfalls in Österreich ist beispielhaft für Europa und hat in der Versorgung der Bevölkerung einen massiven Schritt nach vorne gemacht“, hebt Prof. Berger hervor. Dies beginnt nicht erst bei den Stroke Units, sondern bereits bei der Awareness in der Bevölkerung bis hin zum Notarzt und dem Weiterleiten an die neurologische Abteilung. Das Mantra „Time is Brain“ ist eine Errungenschaft aus wissenschaftlicher Evidenz und den strukturellen Gegebenheiten, dass jede neurologische (Akut-)Abteilung mit einer Stroke Unit ausgestattet ist. „ Die ist ein wesentlicher Schritt vorwärts in der Akutversorgung der österreichischen Bevölkerung“, ist der Neurologe überzeugt. Allerdings ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen, weil beispielsweise erst letztes Jahr eine strukturierte Nachsorge bzw. das Management nach einem Schlaganfall routinemäßig etabliert wurde. Auch in der Sekundärprävention sieht er noch Handlungsbedarf, insbesondere in der Kontrolle der Verursacher- und Risikofaktoren, um ein Wiederauftreten zu vermeiden. Prof. Berger: „Weil dies eine große gesundheitspolitische Bedeutung hat, wurde das Schlaganfallregister der Österreichischen Gesellschaft für Schlaganfallforschung initiiert, die Logistik dazu wird von der Gesundheit Österreich durchgeführt.“

„I m Hinblick auf die Demenz hat die Erkenntnis an Bedeutung gewonnen, wie die Diagnose frühzeitig gestellt werden kann, als wenn bereits klinische Symptome vorherrschen“, erläutert Prof. Berger. „Liegen bereits deutliche Zeichen einer Demenz vor, ist die Diagnose nicht schwer und gleichzeitig sind die Möglichkeiten einer Verbesserung oder einer Therapie definitiv geringer.“ Über die letzten zwei Jahrzehnte wurden verlässliche Diagnosetools entwickelt, die sehr stark auf Biomarkern bzw. dem Nachweis von Biomarkern basieren, beispielsweise bei der Alzheimerdemenz (AD). Dies sind etwa Biomarker, die sowohl bildgebend (z. B. Amyloid-PET) als auch in der Liquordiagnostik (z. B. Tau-Protein) nachgewiesen werden können. Prof. Berger: „ Der Fortschritt ist, dass diese biomarkerbasierte Diagnostik früher – noch bevor Atrophien in der MRT vorliegen – durchgeführt werden kann “ Und in den letzten zwei, drei Jahren hat die Alzheimerforschung spezifische Therapien für die frühe AD („m ild cognitive impairment“) hervorgebracht, die bereits an der Schwelle der Verfügbarkeit stehen. Der Experte ist überzeugt, dass „es in den kommenden Jahren erstmals ein spezifisches Therapeutikum für die frühe AD geben wird.“

Eine weitere „Vorzeigeerkrankung “ ist die Multiple Sklerose (MS). Prof. Berger: „1994 sind die ersten spezifischen, für die Behandlung der schubförmigen MS zugelassenen Medikamente auf den Markt gekommen. Heute stehen bereits 17 zugelassene Therapien für die verschiedenen Verlaufsformen bzw. Ausprägungen und Varianten der MS zur Verfügung “ Krankheitsentitäten der MS, die früher als Varianten verstanden wurden, z. B. die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, stellen mittlerweile eine eigenständige Erkrankung dar, die mit MS nichts zu tun hat – und auch hier gibt es bereits drei zugelassene Therapiemöglichkeiten, obwohl es sich um eine Orphan Disease handelt.

„A m Beispiel der MS ist zu sehen, wie die Entwicklung spezifischer Therapeutika einen Boom in der Neurologie mit sich gebracht hat “ , unterstreicht der Experte. „ E s ist dann ‚sexy‘, sich für Neurologie zu interessieren, wenn man auch etwas für die Patient:innen tun kann “ Das hat dazu beigetragen, dass sich viele Neurolog:innen für das Thema MS zu interessieren begonnen haben, und der Boom hat sich auch in der Forschung, der Versorgung und der Gesundheitspolitik bemerkbar gemacht.

„Die Pandemie hat uns vieles gelehrt – ein Beispiel ist die Umstellung auf Teleneurologie im ersten Lockdown 2020 mit Remote-Monitoring und Caregiving“, erinnert sich der Pastpräsident der ÖGN. Die Idee dazu war nicht neu, aber zuvor aus vielerlei Gründen (technischen, legistischen, abrechnungstechnischen etc.) nicht realisierbar. „Teleneurologie stellte einen nicht unerheblichen Zugewinn in der Pandemie dar – diese Möglichkeit Patient:innen zu offerieren und den virtuellen Zugang zu nutzen, spart einfach Zeit, nämlich in erster Linie den Betroffenen“, so Prof. Berger.

Eine weitere Lehre war, dass neurologische Erkrankungen im Zuge einer SARS-CoV-2-Infektion – bis auf die Geruchsstörung – eher selten sind. Das SARS-CoV-2-Virus ist kein neurotropes Virus, das Risiko einer Meningitis bzw. Enzephalitis ist gering. „ Dass aber neurologische Folgeerkrankungen nach schweren, intensivpflichtigen SARS-CoV-2-Verläufen, die lange andauern, auftreten und PostIntensive-Care-Konsequenzen darstellen, war zwar für Neurolog:innen und Intensivmediziner:innen nicht neu, sehr wohl aber für die Öffentlichkeit“, gibt der Experte zu bedenken. Ebenfalls kein Neuland war das mögliche Auftreten von Folgebeschwerden nach einer Infektion, Prof. Berger verweist auf historische Berichte zur Spanischen und Russischen Grippe. „ Deswegen ist der Begriff ,Long COVID‘ bzw. ,Post COVID‘ falsch, weil es sich um einen Postinfektionszustand handelt, der nach einer Influenza bzw. jeder anderen Infektion auftreten kann“, stellt er klar. Aber weil es so viele Betroffene gegeben hat, waren diese Folgeerkrankungen viel prävalenter als jene beispielsweise nach einer Influenza. Auch hat sich im Kontext der eigenen neurologischen Post-COVID-Ambulanz gezeigt, dass „relativ wenige tatsächliche neurologische Ursachen hinter Post-COVIDBeschwerden stecken“, sagt der Experte. „ Auffällig war, dass bis zu einem Drittel der Betroffenen auch psychiatrische Vorerkrankungen hatten. Daher vermuten wir, dass die grundsätzliche Bedrohung durch die Pandemie eine relevante Komponente im Post-COVIDSyndrom darstellt.“

„Neurologische Erkrankungen sind nach wie vor ein Exklusivthema der Neurolog:innen, obwohl die Allgemeinmediziner:innen einen nicht unerheblichen Anteil von Betroffenen mit neurologischen Beschwerden, z. B. mit Kopfweh, Schwindel, Kreuzschmerz,

im Praxisalltag sehen“, bemängelt Prof. Berger. Bereits 2015 urgierte die ÖGN gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) im Rahmen der Ärzteausbildungsordnung, neurologische Inhalte in die Ausbildung zum Allgemeinmediziner verpflichtend aufzunehmen.

Allerdings wurde dies nicht entsprechend umgesetzt, „d aher veranstaltet die ÖGN gemeinsam mit der ÖGAM Fortbildungen, um wichtige neurologische Inhalte zu transportieren“, betont der Facharzt.

2024 steht im Zeichen von

„Der kommende Jahreskongress der ÖGN, der in Wien stattfinden wird, aber auch das Jahr 2024 wird unter dem Motto ‚Brain Health‘ stehen“, informiert Prof. Berger und betont: „ Brain Health ist eine Strategie, darauf hinzuweisen, wie wichtig die Gehirngesundheit ist “ Denn Gehirngesundheit bedeutet nicht nur Freiheit von einer neurologischen oder psychiatrischen Erkrankung, sondern hat auch mit Prävention zu tun, damit schon das Risiko einer neurologischen oder psychiatrischen Erkrankung entscheidend vermindert wird. Prof. Berger merkt abschließend an: „G esundheit ohne Gehirngesundheit gibt es nicht! Das betrifft jede:n von uns.“ Deshalb sind zu diesem Thema zahlreiche Awareness-Kampagnen geplant.

Mag.a Nicole Bachler

„Der Begriff ,Long COVID‘ bzw. ,Post COVID‘ ist falsch, weil es sich um einen Postinfektionszustand handelt, der auch nach Influenza bzw. jeder anderen Infektion auftreten kann.“

Paradigmenwechsel von einer nihilistischen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise der Behandlung demenzieller Erkrankungen

Zusammenarbeit ermöglichen, müssen in Österreich geschaffen werden.

Demenz ist eine enorme gesellschaftliche Herausforderung. Gegenwärtig ist keine Heilung für demenzielle Erkrankungen in Sicht. Gleichzeitig steigen die Zahlen der Betroffenen: Derzeit leben weltweit ca. 57,4 Millionen Menschen und deren An- und Zugehörige mit Demenz, diese Zahl wird sich alle 20 Jahre verdoppeln. Die letzten Jahre haben einen Paradigmenwechsel

GASTAUTORINNEN-TEAM:

von einer nihilistischen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise der Behandlung demenzieller Erkrankungen gebracht. Eine Vielzahl von Therapien und Methoden kann eine signifikante Linderung der Symptomatik erzielen und ein erfülltes Leben trotz Demenz möglich machen. Erfolgversprechende psychosoziale Interventionen müssen kulturell adaptiert und umgesetzt werden. Die Fülle von Methoden, die sich heute anbietet, reicht von Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen der Gesellschaft über die Ausbildung von Pflegeteams, die personalisierte und stadiengerechte Beschäftigungstherapie, die Umgebungsgestaltung, den Einsatz technischer Hilfsmittel, die Optimierung medizinischer Parameter wie Blutdruckkontrolle, Überprüfung der Hörfunktion, Diabetesbehandlung etc. bis hin zu einer sensiblen medikamentösen Behandlung. Demenz ist also kein unabänderliches Schicksal mehr. Die mannigfaltigen Möglichkeiten der Einflussnahme zeigen, dass eine erfolgreiche Behandlung nicht an eine Disziplin gebunden sein kann, wenn diese gesellschaftliche Herausforderung gemeistert werden soll. Eine multidisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Forschung und Praxis, welche die Hirn- und soziale Gesundheit in den Vordergrund stellt, könnte bessere Therapien für Betroffene und eine bessere Unterstützung für An- und Zugehörige bieten. Entsprechende Strukturen, die diese optimale

Junge Menschen müssen für die verschiedenen spannenden Berufe im Gesundheitswesen und darüber hinaus begeistert sowie Möglichkeiten für Forschung geschaffen werden. Praxis und Forschung sollten sich in einem spannenden Austausch befruchten und neue Bildungschancen eröffnen. Menschen, die von einer Demenz betroffen sind, brauchen in erster Linie eine sehr gute Förderung ihrer Fähigkeiten, die früh im Krankheitsverlauf beginnt – idealerweise setzen die Programme zur Prävention schon vor Auftreten der klinischen Symptome einer Demenz an. Viele ungeklärte Fragen nach der Methode sowie danach, wie Förderprogramme zur Optimierung des Verlaufes einer Demenz aussehen und Präventionsprogramme gestaltet werden können, müssen mit wissenschaftlichen Methoden bearbeitet und Lösungen gemeinsam mit den Expert:innen in der Praxis implementiert werden. Ein förderliches Netzwerk von Wissenschaft und Praxis sollte etabliert werden (z. B. in Form von „L ehrpflegeheimen“, vergleichbar mit den bewährten Universitätskliniken oder der Integration von Hirngesundheit in die Primärversorgung). Auf der 4. Kremser Demenzkonferenz stellt Prof.in Dr.in Debby Gerritsen (Univerity Radboud, The Netherlands) ein Modell vor, das sich in den Niederlanden bestens bewährt hat. Prof.in Iva Holmerova, PhD wird weitere europäische Modelle in der Ausbildung und Forschung präsentieren. Junge Forscher:innen, die sich für eine Karriere auf dem Gebiet entschieden haben, werden vor den Vorhang geholt, damit sie ihre Forschungsarbeiten präsentieren können und so als Modelle für andere junge und engagierte Menschen dienen.

„In Österreich braucht es Strukturen für eine multidisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Forschung und Praxis, welche die Hirngesundheit und die soziale Gesundheit in den Vordergrund stellt.“

Das europaweite Netzwerk von Forscher:innen „I nterdem“ („ Early detection and timely INTERvention in DEMentia“, interdem.org) sollte auch in Österreich verstärkt genutzt werden und jungen Forscher:innen neue Möglichkeiten eröffnen. Dr.in Fania Dassen (Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, the Netherlands) und Prof. Dr. Frans Verhey (Radboud University, the Netherlands) stellen als Vertreter des Interdem-Netzwerks diese spannende und sehr erfolgreiche Initiative auf dem 4. Kremser Demenzkongress vor und laden junge Forscher:innen zur Mitarbeit in der Inderdem Academy ein. Dadurch werden ein Austausch und die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus verschiedenen europäischen Ländern ermöglicht.

There is an urgent need to improve the awareness and understanding of dementia across all levels of society as a step towards improving the quality of life of people with dementia and their caregivers.”

(WHO 2012, page 4)

Wenn wir als Gesellschaft lernen, Menschen mit Demenz besser zu integrieren und zu fördern, können sie länger ein erfülltes und unabhängiges Leben führen und eine Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit kann verzögert werden. Um diese Vision verwirklichen zu können, braucht es die gemeinsame Arbeit mit allen Berufsgruppen auf Gemeindeebene. Menschen mit Demenz sowie deren An- und Zugehörige sollten ermutigt werden, sich aktiv am Leben zu beteiligen. Wissen über Demenz, ihre Symptome und Konsequenzen ist daher auf allen Ebenen der Gesellschaft nötig. Ein Onlinelernprogramm (Demenz. Aktivgemeinde) wurde für Gemeindebedienstete entwickelt.

Kriterium für eine Zertifizierung einer Gemeinde als „Demenzkompetente Gemeinde“ ist, dass mindestens 70 % aller Bediensteten einer Gemeinde oder Organisationseinheit einer Gemeinde (z. B. Bürgerservice, Bauhof) das Lern-

Fortsetzung einer erfolgreichen Initiative

Zum 4. Mal veranstaltet das Zentrum für Demenzstudien am 27. und 28. April 2023 an der Universität für Weiterbildung Krems einen internationalen Kongress zum Thema Demenz mit dem Titel: „Dementia on the Move”, weitere Infos: donau-uni.ac.at/dementia-conference

programm erfolgreich abgeschlossen haben. Weiters wird die Gemeinde gebeten, über ihre momentanen Aktivitäten zum Thema Demenz zu berichten bzw. Pläne für die Zukunft zu präsentieren. Auf der Konferenz wird das Lernprogramm vorgestellt und es werden wieder Vorzeigegemeinden ausgezeichnet.

Am zweiten Tag des 4. Kremser Demenzkongresses 2023 wird ein neues und innovatives Workshopformat vorgestellt. Dieses hat zum Ziel, Demenzprävention in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Der Workshop „Dementia Leader“ wird in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) abgehalten. Führende Expert:innen wie Demenzaktivistin Helga Rohra und Prof.in Dr.in Martina Roes (Uni Witten/Herdecke) leiten den Workshop und die Diskussionsrunden. Der Workshop richtet sich an Menschen, die sich Sorgen um ihr Gedächtnis machen und aktiv Prävention betreiben wollen, die neues Wissen erwerben und neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Die Teilnehmer:innen werden aufgerufen, sich an der Diskussion über eine bessere Integration von Menschen mit Gedächtnisproblemen und Demenz zu beteiligen und zu aktiveren Mitgliedern der Gesellschaft zu werden.

Hausärzt:in trifft Kliniker:in

Moderne Schmerzmedizin –Möglichkeiten & Grenzen

PräsenzFortbildung

Sa., 3. Juni 2023

IN LINZ

Themen (mit Fallbeispielen aus der Allgemeinpraxis):

Chronischer Schmerz – eine Herausforderung: von der Diagnose bis zur Therapie

Klinische Pharmakologie – Medikationsmanagement & Polypharmazie

Geriatrie & Palliativmedizin – Schmerztherapie ist Teamarbeit

Pädiatrie – Kleiner Mensch, großer Schmerz

Podiumsdiskussion:

Ambulante Schmerztherapie heute – Was tun gegen Lücken in der Versorgung?

Programm und Anmeldung: meinmed.at/dialogtag-linz

6 DFP-Punkte in Planung

Teilnahmegebühr:

OBGAM-, ÖGAM-, Vinzenz-Gruppe-Mitglieder 65€, Nichtmitglieder 85€ Rückfragen an info@meinmed.at

Mit freundlicher Unterstützung von:

Veranstalter:innen:

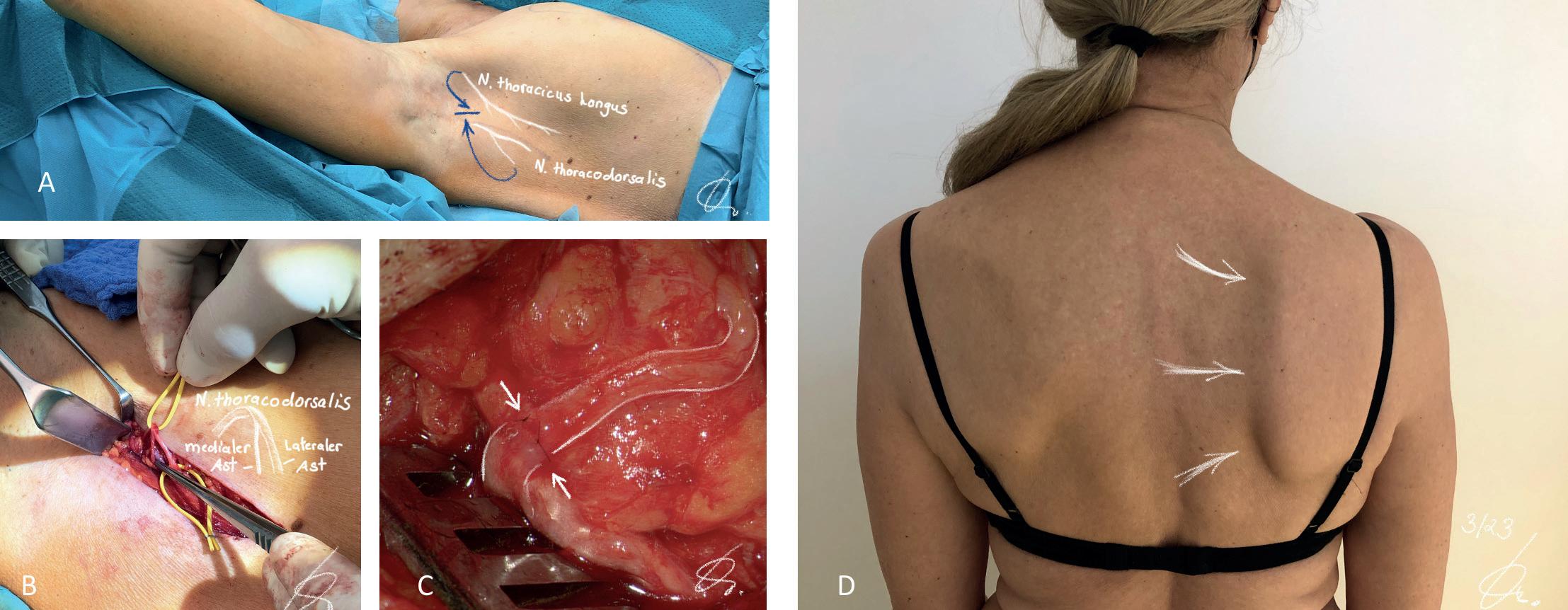

zur Behebung einer Scapula alata bei nicht mehr regenerierender Nervenläsion. D) Typische „Scapula alata“ der rechten Schulter aufgrund einer Läsion des N. thoracicus longus mit abgehobenem medialem Scapularand bei nicht wesentlich verändertem Abstand zur Mittellinie/der Dornfortsätze, aufgrund des Verlustes der Zug- und Stabilisierungswirkung des M. serratus anterior. A) Eingezeichneter Verlauf der Nervenäste des N. thoracodorsalis und des N. thoracicus longus bei der gleichen Patientin. B) Angeschlungener N. thoracodorsalis, dessen lateraler Ast als Axonspender mit dem N. thoracicus longus koaptiert wird. C) Nervenkoaptationsstelle mit zwei erkennbaren 10-0 Nervennähten (= 0,02 mm); N. thoracicus longus rechts, lateraler thoracodorsalis Ast links.

Entscheidend für die Stellung der Indikation zur Operation und die Wahl der geeigneten Maßnahme ist die richtige Einschätzung der Läsion. Erstens erfolgt diese in funktioneller Hinsicht: kompletter/inkompletter Ausfall, Ausfallmuster, Elektrophysiologie – segmentaler Leitungsblock/fokale Demyelinisierung. Zweitens ist eine Beurteilung unter pathomorphologischen Gesichtspunkten nötig: Neurom, Nerv in Kontinuität oder Durchtrennung, Teildurchtrennung, Kombinationen. Ausschlaggebend sind hierfür eine genaue Anamneseerhebung, z. B. bezüglich des Unfallmechanismus im Detail, des initialen Ausfallmusters und einer fraglichen Besserungstendenz/Beschwerdenveränderung, sowie eine detaillierte körperliche Untersuchung, bei der sensible Areale, Muskelausfälle, Gelenkstatus und Schmerzpunkte beurteilt werden. Die Elektrophysiologie sollte folgende Parameter umfassen: Nervenleitgeschwindigkeit – Latenzen und Amplitude: sensibel und motorisch; Elektromyographie – richtige Auswahl der Muskeln, komplette Denervierung oder Nachweis einzelner Muskelaktionspotentiale, Interferenzmuster, Besserung im Verlauf: ja/nein. In schwierig zu entscheidenden Fällen ist die Darstellung der Nervenlä-

sion und der muskulären Veränderungen im Hochfrequenzultraschall und mittels Kernspintomographie (MRNeurographie) für die korrekte Einschätzung einzubeziehen.1-3 Erstere Methode ist untersucherabhängig, außerdem besteht bei hoher Frequenz und damit hoher Auflösung eine Beschränkung der Eindringtiefe, letztere Methode ist zeitaufwendig und ebenfalls untersucherabhängig.

GASTAUTOR: Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Kretschmer, IFAANS, FEBNS Abteilung für Neurochirurgie und Neurorestauration, Klinikum Klagenfurt, nsurge.at

Zu betonen ist, dass versorgungsbedürftige Läsionen möglichst zeitnah operiert werden sollten. Eine verspätete Versorgung substanzieller Nervenschäden beeinflusst das erreichbare funktionelle Resultat negativ, z. B. durch Apoptosevorgänge auf Rückenmarksebene, Veränderungen der Zielorgane (etwa eine Muskelfibrosierung) und zerebrale Veränderungen.

Wesentlich ist es, sich der Nervenläsion während der Operation von distal und proximal im Gesunden zu nähern, damit man potenziell noch intakte Nervenan-

teile nicht gefährdet – was bei einer zu brüsken, direkten Präparation durch die externe Narbe und das Neurom der Fall sein könnte. Nachdem die Läsion frei präpariert wurde, muss der vorliegende Schaden erneut bewertet werden (intraoperative Evaluation). Ist der Schaden nicht zur Gänze offensichtlich – etwa wenn der Nerv trotz eines kompletten Ausfalls kein wesentliches Neurom aufweist und nicht durchtrennt ist (= Kontinuitätsläsion) –, helfen die intraoperative elektrophysiologische Evaluation und die Hochfrequenzultraschall-Darstellung. Für die Funktionswiederherstellung peripherer Nervenläsionen steht mittlerweile eine Vielzahl von mikrochirurgischen Techniken zur Verfügung, wobei auch alte und neue Verfahren kombiniert werden.1 So wurde beispielsweise eine „verlassene“ Methode wiederentdeckt und technisch erneuert: die End-zu-End-Koaptation unter Neuromausschneidung mit nachfolgender kontinuierlicher Nervenlängung unter Überdehnungsschutz (Technik der Gruppe um JM Brown,

Massachusetts

General Hospital).4,5 Bei richtiger Anwendung führt dieses Verfahren zur schnelleren Aussprossung von Axonen und zu weniger Axonverlust. Des Weiteren gewinnt etwa der Nerventransfer (extraplexal/intraplexal, kontralateral –von gesunder Gegenseite) stetig an Bedeutung: Ein gesunder, funktionierender motorischer Nerv oder Nervenanteil wird als Axonspender geopfert und mit dem nicht funktionierenden distalen Anteil des Zielnervs, dem Axonempfänger, verbunden. Bei richtiger Auswahl schafft das Gehirn aufgrund seiner Plastizität eine bewusste Ansteuerung der für den transferierten Nerv „neuen“ Funktion (z. B. Armbeugung mit Hilfe zweier Faszikel aus dem N. ulnaris, die vormals eher für die Handgelenkbeugung zuständig waren). Wegen der faszikulären Funktionsüberlappung geht bei entsprechender Auswahl auch die ursprüngliche Funktion nicht verloren. Nerventransfers werden zunehmend durchgeführt, mehr und mehr auch bei zentralen Läsionen des Gehirns und des Rückenmarks.6 Abgesehen von Wurzelausrissschmerzen, können verletzte Nerven stark beeinträchtigende Schmerzen in ihrem Versorgungsgebiet erzeugen. Geeignete rekonstruktive Maßnahmen, etwa Transplantationen oder Dekompressionen, können den Schmerz zum Verschwinden bringen. Teildurchtrennte oder in Narben eingebackene Nerven, die nicht mehr gleiten können („tethered nerves“), sind oft besonders schmerzhaft.

Viele wissenschaftliche Untersuchungen zur Nervenregeneration zielen darauf ab, die funktionellen Ergebnisse über eine schnellere, stärkere und zielgerichtete Axonsprossung zu verbessern. Lange bekannt ist, dass die Elektrostimulation Axone früher und stärker sprossen lässt. In den letzten Jahren wurde erkannt: Die Art des elektrischen Reizes spielt eine entscheidende Rolle (Frequenz, Reizmuster, Dauer und Zeitpunkt der Stimulation; 20 Hz, 0,1 ms, 3 V). Dr.in Tessa Gordon von der University of Toronto, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt, brachte ein, dass auch die direkt während der ope-

rativen Versorgung durchgeführte Elektrostimulation die Sprossung verstärkt. Aktuell wird an praktikablen Umsetzungen für den klinischen Alltag gearbeitet.7 Autologe Wachstumsfaktoren, SchwannZellen und Endothelzellen induzieren und fördern den Sprossvorgang. Endotheliale, kapilläre Vorläufer scheinen dem Wachstum von Büngner‘schen Bändern vorauszugehen und die Nervenfasern zu schienen. Der Gruppe des Miami Center to Cure Paralysis ist es gelungen, aus Spendernerven von verletzten Patienten Schwann-Zellen zu züchten, die sich potenziell zum klinischen Einsatz eignen.8

Die Oldenburger AG Neurorestauration beschreibt ein einfaches Verfahren, bei dem in wenigen Schritten autologe Endothelzellen aus einem menschlichen Nerv gezüchtet werden können.9

Ein weiteres Hilfsmittel zur besseren Aussprossung stellt die direkte End-zu-EndKoaptation (s. o.) dar, sofern eine solche möglich ist und keine Spannung auf der Nahtstelle selbst vorliegt. Das Interesse an dieser Versorgungsform ist neu erwacht. Frühere Versuche waren frustran und endeten in Neuromen ohne Funktionsgewinn. Ein langsame – über mehrere Wochen andauernde – physiologische Nervdehnung in den gesunden Anteilen, also nicht an der Koaptationsstelle, scheint einen zusätzlichen Aussprossungsreiz zu generieren.10 Bewegungen und Trainingsreize können durch myoelektrisch getriebene Orthesen sowie Exoskelette gesetzt werden – Letztere ermöglichen u. a. Traumapatienten, Para- und Tetraplegikern, Schlaganfallpatienten oder schwer an Multipler Sklerose Erkrankten, aufrecht zu gehen. Durch die Bewegung und Feedbackmechanismen werden mannigfaltige Effekte erzeugt, die zukünftig bei der Wiederherstellung von Bewegungsmustern und für die Vermeidung von negativen Immobilisationsfolgen genützt werden können.

Viele österreichische Patienten mit komplexen Nervenläsionen werden nicht den geeigneten Eingriffen zugeführt und letztlich unter den funktionellen Möglichkeiten behandelt. Es zeichnet sich ab, dass Nerventransfers nicht nur in der Plexus-

chirurgie, sondern zunehmend auch nach Hirn- und Rückenmarksläsionen Funktionsverbesserungen bringen können. Somit besteht Bedarf für die umfassende und ineinandergreifende operative Behandlung von peripher und zentral verursachten Funktionsausfällen – genau dies, die Funktion wiederherzustellen, ist der Ansatz eines Paralysis Centers. Hierfür ist nerven- und neurochirurgische Expertise nötig. Aufgrund der komplexen und sehr speziellen Verfahren ist ein zentralisierter Ansatz erfolgversprechender. Die Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie (ÖGNC) und der Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) unterstützen den Aufbau eines derartigen Zentrums – des Paralysis Centers Klagenfurt/Austria.

Literatur:

1 Kretschmer T, Antoniadis G, Assmus H. Nervenchirurgie –Trauma, Tumor, Kompression. Springer-Verlag 2014.

2 Koenig RW et al., J Neurosurg. 2011 Feb;114(2):514-21.

3 Heinen C et al., Neurosurgery. 2019 Sep 1;85(3):415-422.

4 Bazarek S et al., Neural Regen Res. 2022 Apr;17(4):779–780.

5 Bhatia A et al., Neurosurg Focus. 2017 Jul;43(1):E3.

6 Midha R, Grochmal J, J Neurosurg. 2019 Mar 1;130(3):675-685.

7 Zuo KJ et al., Exp Neurol. 2020 Oct;332:113397.

8 Khan A et al., J Neurosurg Spine. 2021 Sep 3;36(1):135-144.

9 Dömer P et al., Scientific Reports. 2021;11:1951 (1-10).

10 Howarth HM et al., Exp Neurol. 2020 Sep;331:113328.

Für substanzielle Nervenläsionen mit Funktionsverlust und eine dadurch erzeugte Schmerzsituation gibt es sehr gute operative Behandlungsmöglichkeiten.

• Alte und neue Verfahren werden kombiniert und mittels mikrochirurgischer Technik durchgeführt.

• Voraussetzungen für einen guten funktionellen Erfolg sind die richtige Einschätzung der Läsion, die richtige Wahl des Verfahrens und eine zeitnahe Versorgung.

• Moderne bildgebende Verfahren mit hochauflösendem Ultraschall (6-22 MHz) und spezielle kernspintomographische Sequenzen (MR-Neurographie) helfen dabei, frühzeitig (Teil-)Durchtrennungen zu erkennen.

• Nerventransfers werden immer häufiger vorgenommen und bereits erfolgreich zur Funktionswiederherstellung bei zerebralen und Rückenmarksläsionen eingesetzt.

• Mit der rekonstruktiven Neurochirurgie ist ein Spezialgebiet entstanden, das den Betrieb eines hochspezialisierten Paralysis Centers erforderlich macht, um die Funktionswiederherstellung nach zentralen und peripheren Läsionen zu gewährleisten.

NACHBERICHT

Warum die Gendermedizin bei Rheuma ein großes Thema ist

Autoimmun bedingte entzündlichrheumatische Erkrankungen betreffen deutlich mehr Frauen als Männer (siehe Tabelle „Typisch Frau“). Vor allem im Bewegungsapparat kommt es zu entzündlichen Reaktionen, aber auch Organe, etwa Herz oder Nieren, können beteiligt sein. Beispiele dafür sind die rheumatoide Arthritis oder der systemische Lupus erythematodes (SLE). Letzterer tritt bei Frauen neun bis zehn Mal häufiger auf. Wenn jedoch Männer von solchen typisch weiblichen Erkrankungen betroffen sind, zeigen sich bei ihnen häufig schwerere Verläufe. Darüber, ob bzw. inwiefern Frauen und Männer unterschiedlich auf Therapien ansprechen, liegen bislang keine ausreichenden Daten vor.

Die axiale Spondyloarthritis (axSpA), die lange Zeit als typische Männerkrankheit galt, wird heute bei Frauen öfter diagnostiziert. Dennoch betrifft axSpA als einzige entzündlich-rheumatische Erkrankung Männer häufiger. Das klinische Erscheinungsbild ist in erster Linie von chronischen entzündlichen, tiefsitzenden Rückenschmerzen gekennzeichnet. Diese beginnen in der Regel schleichend vor dem 45. Lebensjahr, treten oft nachts bzw. in den frühen Morgenstunden auf und bessern sich in

der Regel bei Bewegung. Oft kann es bei der axialen Spondyloarthritis auch zu einer Arthritis kommen – oder zu einer Enthesitis. Mögliche extraskelettale Begleiterkrankungen sind unter anderem Psoriasis, Uveitis oder Colitis. Betroffene sprechen üblicherweise gut auf nichtsteroidale Antirheumatika an. Typisch für die Krankheit ist eine familiäre Häufung. Bis Frauen die Diagnose bekommen und somit mit der Therapie begonnen werden kann, dauert es im Schnitt sieben Monate länger als bei Männern. „ Frauen weisen oft nicht die typischen Beschwerden auf. Sie kön-

EXPERTIN: Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner Klinische Abteilung für Rheumatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien

nen häufig ihre Schmerzen nicht so genau definieren und beschreiben einen ,widespread pain‘, also einen Ganzkörperschmerz, während Männer eher dem klassischen Krankheitsbild entsprechen und es auch so beschreiben“, erklärte die Rheumatologin Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner von der Medizinischen Universität Wien in einem MeinMed-Webinar (siehe Kasten).

„Die Ursachen für das fehlgeleitete Immunsystem sind größtenteils immer noch unbekannt, was natürlich die Behandlung erschwert“, so die Rheumatologin. Dass Frauen öfter an rheumatischen Erkrankungen leiden, hängt mit ihren Abwehrkräften zusammen, die Infektionen besser bekämpfen oder auch nach Impfungen mehr Antikörper produzieren. Aufgrund seiner Sensibi-

lität entwickelt das weibliche Immunsystem jedoch auch eher Autoimmunerkrankungen. Dies ist auf die Rolle der Sexualhormone zurückzuführen: Östrogen und Prolaktin aktivieren das Immunsystem, Testosteron und andere Androgene hingegen unterdrücken es.

Interessant ist der Verlauf verschiedener Autoimmunerkrankungen bei einer Schwangerschaft, bei der im Immunsystem der Mutter viele Veränderungen stattfinden. Beispielsweise können Frauen, die an SLE erkrankt sind, während oder kurz nach einer Schwangerschaft vermehrt zu Krankheitsschüben tendieren. Die rheumatoide Arthritis bessert sich hingegen oft vorübergehend. Das liegt an den jeweils „ z uständigen“ Lymphozyten-Abwehrzellen (Th1- versus Th2-Zellen), die unterschiedliche Botenstoffe produzieren. Th1-Zellen bekämpfen Bakterien oder andere Krankheitserreger nicht direkt, vielmehr töten sie infizierte Zellen des eigenen Organismus ab. So bewirkt das Immunsystem, dass sich erkrankte Zellen nicht ausbreiten, sondern vom Körper ausgeschieden werden können. Ein menschlicher Fötus wächst innerhalb des Immunsystems der Mutter heran. Allerdings stellt das Baby für das mütterliche Immunsystem fremdes Gewebe dar, dessen Antigene vom Vater stammen. Es ist also sinnvoll, dass die Th1-Immunabwehr vorübergehend gedrosselt wird, damit der Fötus nicht abgestoßen wird. Hingegen ist die Th2-Immunabwehr, die Krankheitserreger direkt bekämpft, in dieser Lebensphase von besonderer Bedeutung. „Wenn eine Autoimmunerkrankung besteht, ist die exakte medikamentöse Einstellung der Patientin entscheidend, um Frühgeburten oder andere Komplikationen während der Schwangerschaft zu verhindern“, so Dr.in Mazzucato-Puchner.

Mit modernen Biologika stehen mittlerweile Therapien zur Verfügung, welche das Krankheitsmanagement allgemein und auch bei Frauen im gebärfähigen Alter erleichtern. Einige csDMARDs der älteren Generation sind in der Gestation und Stillzeit kontraindiziert. Nun gibt es mit den TNF-α-Inhibitoren, vor allem mit Certolizumab Pegol, gute neue Optionen.

Margit KoudelkaIm Rahmen von MeinMed hielt Dr. in Antonia Mazzucato-Puchner einen Vortrag über autoimmune chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/1756

Das Webinar wurde unterstützt von:

Osteoporose erfordert ein individualisiertes Vorgehen

+++ Ziel: (Re-)Frakturrisiko senken – „Treat to target“ +++ Therapieindikation bei osteoporotischer Fragilitätsfraktur oder gemäß dem Frakturrisiko +++ frühe Intervention ist effektiver +++ Medikamentenwahl von Frakturrisiko abhängig +++ Timing bei osteoanabolen und antiresorptiven Substanzen +++ notwendiges Langzeitmanagement +++ Erhöhung der Persistenzrate +++

Klassische osteoporotische Frakturen wie die Schenkelhals- und Wirbelkörperfraktur treten in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten häufig auf und sind zugleich mit sehr hoher Morbidität und auch Mortalität verbunden. Trotz der hohen Versorgungskosten wird ein hoher Prozentsatz der Betroffenen nicht zeitgerecht und adäquat medikamentös versorgt, obwohl damit nachweislich weitere Frakturen

und Kosten verhindert werden können. Laut Datenlage leiden in Österreich mehr als eine halbe Million Menschen an Osteoporose.

Die Osteoporose als häufigste Knochenerkrankung führt mit der Zeit, beeinflusst von vielen Faktoren, zu einer reduzierten, rarefizierten Knochenstruktur im gesamten Skelett, die durch diesen Quantitäts- und Qualitätsverlust in eine abnorme Knochenbrüchigkeit mündet.

Ist infolgedessen eine osteoporotische Fragilitätsfraktur bei leichtem Trauma oder spontan aufgetreten, dann spricht man von einer manifesten Osteoporose. Durch die Überalterung der Bevölkerung und die steigende Lebenserwartung ist diesbezüglich in Zukunft mit einer zunehmenden Prävalenz zu rechnen. Eine zeitnahe und effiziente spezifische (Anti-)Osteoporosetherapie würde hingegen diesem Trend entgegenwirken.

Die therapeutische Strategie bei Osteoporose hat sich aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der verfügbaren Medikamente und der daraus resultierenden Effektivität in den letzten Jahren drastisch gewandelt. Der Zeitfaktor spielt aktuell, ebenso wie in anderen Disziplinen, eine wesentliche Rolle. Ein rasches Handeln ist bei einer rezenten Fragilitätsfraktur wegen des unmittelbar danach sehr hohen Refrakturrisikos notwendig. Eine zeitnahe Therapie mit schneller Wirksamkeit zeigt im Gegensatz zu einem späteren Einsatz derselben Medikamente in Studien einen deutlich besseren Effekt und wird ergo von den nationalen und internationalen Gesellschaften empfohlen. Oftmals wird eine Osteoporosetherapie jedoch verzögert bzw. verspätet begonnen – wegen einer vermeintlich

GASTAUTORIN:

OÄ Dr.in Maya Thun Fachärztin für Innere Medizin, Rudolfinerhaus Privatklinik, Wien, Ordination: internist-wien.at

erforderlichen Knochendichtemessung. Obwohl leitlinienkonform eine medikamentöse Therapie bei einer osteoporotischen Fragilitätsfraktur an typischer Lokalisation – auch ohne Knochendichtemessung – indiziert ist. Überdies soll der Beginn einer indizierten Osteoporosetherapie wegen einer möglichen zahnärztlichen Prophylaxe laut aktuellen S3-Leitlinien nicht hinausgezögert werden, da das niedrige antiresorptivaassoziierte Kiefernekroserisiko in keinem Verhältnis zu einem drohenden Frakturrisiko und den damit verbundenen Komplikationen steht.

Ein anderes Bild bietet derzeit die Versorgung der Osteoporosepatientinnen und -patienten in Europa wie auch in Österreich: Sie ist unzureichend bzw. lückenhaft – z. B. erhalten hierzulande nur circa 20 % der Patienten mit einer osteoporotischen Fraktur nach einem Krankenhausaufenthalt eine

spezifische (Anti-)Osteoporosetherapie. Wesentlich und notwendig ist es demnach, einerseits diesen TreatmentGap zu schließen, andererseits das Augenmerk auf jene zu richten, die noch keine Fraktur erlitten haben, aber mit einem erhöhten Frakturrisiko behaftet sind – sodass man bereits vorbeugt und in der Folge Fragilitätsfrakturen vermeidet.

Frakturrisiko berechnen

Das jeweilige Frakturrisiko lässt sich anhand von Kalkulatoren abschätzen, um frühzeitig Risikopersonen zu identifizieren. Diesbezüglich sind Frakturrisikorechner wie der FRAX („ Fracture Risk Assessment“) und das Nomogramm des DVO hilfreich. Im FRAX werden unterschiedliche Risikofaktoren, z. B. Alter, Geschlecht, BMI, genetische Prädisposition, Medikamente, Erkrankungen, Alkohol-/Zigarettenkonsum etc., unter Berücksichtigung des Ergebnisses der aktuellen Densitometrie des Schenkelhalses, zur Kalkulation des Zehn-Jahres-Risikos einer

Hüft- und osteoporotischen Majorfraktur (MOF) herangezogen. Die jeweilige Interventionsschwelle, bei deren Überschreiten eine spezifische Osteoporosetherapie empfohlen wird, ist altersabhängig und länderspezifisch. Allgemein besteht ein sehr hohes Risiko, wenn der FRAX-Score bei einer MOF mehr als 20 % über der Interventionsschwelle liegt. Aktuelle Daten wurden kürzlich auch für Österreich publiziert.

Das vormals in der Osteoporosetherapie verwendete fixe Stufenschema ist nicht mehr zeitgerecht bzw. leitlinienkonform. Die Entscheidung, welches Medikament zum Einsatz kommt, soll sich am Frakturrisiko des Patienten orientieren, an dessen Bedürfnisse angepasst sein sowie das Wirkungsprinzip, den Wirkungseintritt, die Effektivität und mögliche Kontraindikationen der Medikamente berücksichtigen. Deshalb ist die Stratifizierung in Bezug auf das unmittelbare sehr hohe und niedrige Frakturrisiko für die Therapieentscheidung wesentlich. Aktuelle Leitlinien raten, dass Patienten mit sehr hohem Frakturrisiko, z. B. jene mit einer frischen Fragilitätsfraktur, so rasch wie möglich ein hocheffektives, schnell wirksames Medikament erhalten, um das imminente Frakturrisiko effizient zu senken. In solchen Fällen wird eine knochenanabole (Romosozumab oder

Knochenbruchs unmittelbar nach einem Indexbruch am höchsten ist, andererseits die knochenanabole Therapie rasch und effektiver wirkt, wenn sie vor einer antiresorptiven Therapie eingesetzt wird.

Unter Knochenanabolika versteht man Substanzen, die Osteoblasten stimulieren und dadurch den Knochenaufbau fördern. Dazu zählen Teriparatid und Romosozumab, wobei Romosozumab dual wirksam ist, d. h. gleichzeitig Osteoblasten anregt wie auch Osteoklasten hemmt. Zu den antiresorptiven Medikamenten gehören die parenteralen sowie oralen Bisphosphonate und Denosumab als RANK-L-Antikörper. Sie hemmen jedoch die Osteoklastenaktivität in unterschiedlicher Weise und differieren daher in Wirkdauer, Effektivität, Wirkungseintritt, Nebenwirkungsprofil und Einsatzgebiet.

Bei niedrigem Risiko sind Lebensstilmaßnahmen ausreichend. Raloxifen oder eine Hormonersatztherapie können bei Osteoporose mit niedriger Interventionsschwelle bei Frauen erwogen werden. Im Falle eines hohen Risikos gilt die klassische antiresorptive Therapie mit Bisphosphonaten oder Denosumab als First Line.

(parenteral) bis fünf Jahre (oral) belegt. Bei einer langfristigen Behandlung mit Bisphosphonaten steigt jedoch das atypische Femurfrakturrisiko schrittweise, sodass eine Therapie für mehr als zehn Jahre nicht mehr befürwortet wird. Hingegen legen Daten zur Frakturrisikoreduktion bei einer Langzeitbehandlung mit Denosumab über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren aus der Verlängerungsstudie der FREEDOM-Studie nahe, dass Denosumab langfristig das Risiko vertebraler und nichtvertebraler Frakturen zu senken scheint. Daher besteht derzeit die Empfehlung, bei Patienten mit erhöhtem Frakturrisiko die Therapie mit Denosumab weiterzuführen. Da Denosumab nur für die Dauer der Behandlung wirksam ist, beobachtet man jedoch nach einem Absetzen nicht nur einen Wirkverlust, sondern auch einen zeitlich begrenzten Effekt mit kurzfristig gesteigertem Knochenumbau (Rebound). Deshalb wird von manchen Gesellschaften bei einem eventuellen Stopp von Densumab eine Konsolidierungstherapie mit einer ZolendronatGabe empfohlen. Bei Switch von Denosumab auf Romosozumab ist dies nicht notwendig.

Gemeinsam vorgehen

Teriparatid) First-Line-Therapie empfohlen. Diese aktuellen Empfehlungen beruhen auf der Erkenntnis, dass einerseits das Risiko eines nachfolgenden

Die Osteoporose stellt eine chronische Erkrankung des Knochens dar und ähnlich wie bei anderen chronischen Krankheiten benötigen Betroffene zeitlebens Kontrollen zur eventuellen Therapieoptimierung, um langfristig das Frakturrisiko zu minimieren. Einerseits ist die Therapiedauer einiger Medikamente aufgrund von Wirkungsverlust zeitlich limitiert. Andererseits ist aber eine langfristige Frakturkontrolle notwendig. Teriparatid als Knochenanabolikum ist nach zwei Jahren zu beenden und es muss auf eine antiresorptive Therapie umgestiegen werden. Auch bei Romosozumab wird nach einem Jahr eine Anschlusstherapie mit einem antiresorptiven Medikament notwendig. Nach den aktuellen Leitlinien ist der Nutzen einer Bisphosphonattherapie nur für drei

NACHBERICHT

Aufgrund dieses Langzeitmanagements ist in der Betreuung von Osteoporosepatienten das Augenmerk auch auf die Adhärenz bzw. Persistenz zu richten. Die Betroffenen sollen von Anfang an in die Therapiestrategie einbezogen werden („shared decision“), da in der Osteoporosetherapie oftmals eine niedrige Persistenzrate festzustellen ist. Die Ursachen dafür sind oft eine unbegründete Angst vor möglichen Nebenwirkungen sowie eine Unterschätzung der Wichtigkeit von Osteoporosemedikamenten seitens der Patienten.

Da viele medizinische Disziplinen mit der Problematik der Osteoporose und ihrer Folgen konfrontiert sind, wäre ein gemeinsames Vorgehen für die Zukunft wünschenswert. Der Vermittlung und Versorgung durch die Hausärztin, den Hausarzt wird hier eine große Bedeutung beigemessen.

Die Gastautorin war Vortagende bei der 53. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin, 22.-24.9.22, Salzburg Kongress.

„Das vormals in der Osteoporosetherapie verwendete fixe Stufenschema ist nicht mehr zeitgerecht bzw. leitlinienkonform.“

Bei Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) handelt es sich nicht nur um eine hochallergene, sondern auch um eine hochinvasive Pflanze: Vorhersagen zufolge könnte sich die Konzentration von Ragweedpollen in der Luft innerhalb Europas bis 2050 vervierfachen. Das würde die Zahl der Sensibilisierungen bis 2060 mehr als verdoppeln. Statt derzeit 33 Millionen wären dann 77 Millionen Europäerinnen und Europäer aufgrund jener Pflan-

zenpollen von Rhinokonjunktivitis und Asthma betroffen.1 Ragweed stellt dabei unter den Pollenallergien eine Besonderheit dar: Allergische Symptome treten schon bei Konzentrationen von < 10 Pollen/m3 auf, im Fall von Gräserpollen jedoch erst bei > 15 Pollen/m3 und von Birkenpollen bei > 30 Pollen/m3 2 Derzeit wird die Ragweedpollensaison zumeist mit Anfang August bis Ende September angegeben.3 Forscherinnen

und Forscher gehen allerdings davon aus, dass steigende Temperaturen ebenso wie erhöhte CO2- und NO2-Konzentrationen in der Luft die Saison auf Dauer verlängern werden.1 Das macht ein frühzeitiges Erkennen und Eingreifen aus ärztlicher Sicht noch viel wichtiger, denn nur so kann auch die Sensibilisierungskaskade verhindert werden.

Zwei Wochen nach Beginn der AIT:

Erhöhte IgG4-Konzentration im Serum – die IgG4-Konzentration bleibt für mehr als ein Jahr erhöht; Antikörper der Klasse IgG4 maskieren das Allergen, sodass Antikörper der Klasse IgE nicht mehr binden und Mastzellen nicht mehr aktivieren können.

Erste Monate nach Beginn der AIT:

Erhöhte allergenspezifische IgE-Konzentration im Serum – natürliche Reaktion auf AIT, keine Verschlimmerung der Allergie.

Sechs bis zwölf Monate nach Beginn der AIT: Progressive Reduktion der allergenspezifischen IgE-Konzentration im Serum – aufgrund der Verringerung IgE-sekretierender Plasmazellen im Knochenmark.

Erstes bis drittes Jahr nach Beginn der AIT:

Nach einer SLIT steigen auch IgA-Konzentrationen im Serum stark an, welche in Schleimhäuten die Immunreaktionen auf das Allergen inhibieren.

Mehrere Jahre nach erfolgreicher AIT:

Nachhaltig gesenkte allergenspezifische IgE-Konzentration im Serum.

Auf molekularer Ebene unterscheidet man mittlerweile zwölf Ragweedallergene.4 Amb a 1 ist das wichtigste Majorallergen, mit einer Sensibilisierungsrate von mehr als 95 % unter allen von der Ragweedallergie Betroffenen im Pricktest bzw. bei der Bestimmung spezifischer IgE. Als zweites Majorallergen gilt Amb a 11, auf das 66 % der Allergikerinnen und Allergiker mit der Bildung von Antikörpern reagieren.2 Werden die IgE-Konzentrationen gegenüber Amb a 1 mit jenen gegenüber Ragweedpollenextrakten verglichen, fällt jedoch auf, dass die Übereinstimmung nur 73,8 % beträgt – ein Hinweis darauf, dass mehrere Moleküle aus allergologischer Sicht relevant sein könnten.5

Kreuzreaktivität beachten

Die Bestimmung der Majorallergene liefert auch wichtige Hinweise hinsichtlich der Kreuzreaktivität: So besteht eine Kreuzreaktivität von Amb a 1 mit Art v 6 (Beifuß), Cup a 1/Jun a 1 (Zypresse) und Cry j 1 (Zeder).

Dahingegen werden Kreuzreaktivitäten zwischen Amb a 11 und Act d 1 (Kiwi), Ana c 2 (Ananas) und Der f/ Der p 1 (Hausstaubmilbe) beobachtet.

Neueste Daten über verschiedene IgEReaktivitätsmuster bei Ragweedallergikern zeigen, dass neben Amb a 1 und Amb a 11 auch Amb a 4, Amb a 6 und Amb a 8 klinisch relevant sein könnten. Für die kommerzielle komponentenbasierte Diagnostik stehen laut den Studienautorinnen und -autoren aber häufig nur die Allergene Amb a 1 und Amb a 4 zur Verfügung.4

Unterscheidung von Ragweed und Beifuß

Auch die Leitlinie zur Allergenimmuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen6 empfiehlt, eine spezifische Komponentendiagnostik einzusetzen, um Ragweedallergien z. B. von Beifußallergien zu unterscheiden. Dies ist für die Abklärung wichtig, da sich die Pollensaison von Beifuß (Artemisia vulgaris) mit jener von Ragweed überschneidet.5 Die komponentenbasierte IgE-Diagnostik wäre auch im Fall einer Polysensibilisierung auf Pollen hilfreich und könnte dabei unterstützen,

den Erfolg einer allergenspezifischen Immuntherapie (AIT) abzuschätzen.6

Eingriff in die Sensibilisierungskaskade möglich

Wird die Sensibilisierung gegen einzelne Pollenmoleküle erfasst, so kann auch auf die Sensibilisierungskaskade rückgeschlossen werden. Dies beobachtete man etwa bei Gräserpollen- bzw. Hausstaubmilbenallergien. Die Allergien begannen bei Kindern mit einer monomolekularen Sensibilisierung, welche sich im Verlauf zu einer oligomolekularen und bei einigen Kindern auch zu einer polymolekularen Sensibilisierung entwickelte. Die Wissenschaft spricht hierbei von „molecular spreading“ Jene Probandinnen und Probanden, welche polymolekular sensibilisiert waren, hatten ein signifikant höheres Risiko, an allergischer Rhinitis und Asthma zu erkranken als jene, die nur monomolekular sensibilisiert waren.7 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen dementsprechend vor, nicht abzuwarten, bis sich die Sensibilisierung verbreitert. Eine Allergenimmunprophylaxe (AIP) könnte ein gangbarer Weg sein, um z. B. monomolekular sensibilisierte, aber noch nicht erkrankte Kinder aus Risikofamilien – in denen etwa die Eltern unter Heuschnupfen leiden – vor dem „molecular spreading“ und dem Auftreten von Symptomen zu bewahren.7

Diese Vorgehensweise ist momentan zwar noch Zukunftsmusik – klar ist aber, dass jene Patientinnen und Patienten, die im vergangenen Spätsommer allergische Symptome aufgewiesen haben, ehebaldigst abgeklärt werden müssen, damit sie noch vor Beginn der nächsten Ragweedpollensaison einer Behandlung zugeführt werden können. Man sollte die Therapie zumindest zwölf Wochen vor Saisonbeginn einleiten und drei Jahre lang fortführen.3 Die Leitlinie empfiehlt bei Kindern und Erwachsenen mit nachgewiesener Ragweedallergie und Rhinokonjunktivitis mit bzw. ohne Asthma die sublinguale Immuntherapie (SLIT) mit der RagweedpollenextraktTablette. Als Alternative könne bei Erwachsenen auch eine subcutane Immuntherapie (SCIT) erwogen werden –Studiendaten für Kinder fehlten diesbezüglich allerdings und die Wirksamkeit sei bei Asthma nur schwach belegt.6

Mag.a Marie-Thérèse Fleischer, BSc

Quellen:

1 Liu SH et al., Front Allergy 2022; 3:854038.

2 Albertini R et al., Acta Biomed 2022; 93(5):e2022324.

3 pollenwarndienst.at

4 Buzan MR et al., Clin Transl Allergy 2022; e12179.

5 Horak F et al., Authorea, May 20, 2022.

6 Pfaar O et al., S2k-Leitlinie zur Allergen-Immuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen, Stand: 06/2022.

7 Matricardi PM et al., J Allergy Clin Immunol 2019; 143:831-43.

8 Izmailovich M et al., Cells 2023; 12:383.

9 Wöhrl S, hautnah 2020; 19:157-161.

Die KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) machte in ihrer rezenten Guideline1 aufmerksam: Die weltweite Prävalenz von Diabetes hat ein epidemisches Ausmaß erreicht und Prognosen besagen einen weiteren Anstieg. Zudem werden laut Schätzungen 40 % oder mehr der Personen mit Diabetes eine chronische Nierenerkrankung („chronic kidney disease“ – CKD) entwickeln. Gleichzeitig kommen immer mehr Behandlungsmöglichkeiten hinzu und die Datenlage zur Betreuung von Diabetespatienten mit CKD gewinnt an Quantität sowie Qualität. So veröffentlichte die KDIGO im Jahr 2020 ihre erste Guideline zum Diabetesmanagement bei CKD für die klinische Praxis – im November 2022 erfolgte bereits ein Update.1 Um Ärztinnen und Ärzten einen kompakten Überblick zu ermöglichen, formulierte die KDIGO „Top 10 “-Take-homeMessages.2

Patientinnen und Patienten mit Diabetes und CKD leiden an einer Multisystemerkrankung. Erforderlich ist daher eine umfassende Behandlung, die sowohl Lifestyle-Interventionen als Basis – etwa gesunde Ernährung, kein